Что означает животворящий крест господень

О празднике «Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня»

В некоторых месяцесловах празднование «Происхождения Древа Честного и Животворящего Креста Господня» отождествляется с «Празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице Марии». Этим самым дается повод думать, что оба празднества не имеют никаких своих особенностей и представляют в сущности одно и то же празднование, известное под двумя различными наименованиями. Но подобная мысль совершенно неправильна. Это для нас станет ясным и несомненным, если мы рассмотрим сущность и повод установления этих двух различных празднеств.

Первого августа совершается также празднование Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его, установленное в 1158 году в России при митрополите Киевском Константине, а в Греции — при Царьградском патриархе Луке. Поводом к установлению этого празднования в России послужила победа, одержанная при великом князе Андрее Боголюбском русскими войсками над волжскими болгарами 1 августа, а в Греции — победа в один и тот же день греческого императора Мануила над магометанами-арабами или сарацинами.

Всякий раз, когда только приходилось благочестивому русскому князю Андрею Боголюбскому отправляться в поход на неприятелей, он брал с собой икону Пресвятой Богородицы и Честный Крест Господень. Был у него и другой благочестивый обычай, тесно связанный с только что указанным. Прежде чем вступить в кровавую битву, он выносил св. икону Богоматери с Честным Крестом к своим войскам и вместе с ними, пав на землю, возносил к Богоматери слезную молитву:

После этой молитвы сам князь Андрей, а за ним и все его воины лобызали святую икону Богоматери и Честный Крест Господень. Потом только с твердой надеждой на помощь Божию и заступничество Пречистой Богоматери они дружно устремлялись на врагов.

Так было и первого августа 1158 года. Войска князя Андрея Боголюбского, одушевленные молитвой своего любимого предводителя и поддерживаемые небесной помощью, отважно бросились на волжских болгap и скоро одержали над ними полную победу. Вид погибших соратников не омрачал их радостных мыслей, вызываемых столь благоприятным исходом кровавого столкновения. Когда русские воины возвратились с поля битвы в свой стан, они были поражены дивным видением: огненные лучи, исходившие от Честного Креста и св. иконы Божией Матери, своим блеском озарили все войско. Тогда русские полки, обрадованные этим чудесным знамением, еще с большим мужеством и отвагой стали преследовать своих врагов: они сожгли и опустошили до пяти их городов, оказавших сопротивление и не пожелавших добровольно сдаться, наложили на жителей дань, обычную в то время, и после этого возвратились с торжеством на родину.

С этим довольно крупным событием в жизни Руси совпало другое не менее важное событие в Греции. В том же 1158 году греческий император Мануил принужден был выступить со своими войсками против сарацин, намеревавшихся покорить под свою власть Грецию. Осуществление этого их намерения повело бы за собой многочисленные бедствия для греков: помимо того, что они потеряли бы свою политическую самостоятельность, они понесли бы еще и большую утрату — лишились бы своей святой христианской веры, вместо которой должны были бы исповедывать магометанскую веру своих победителей. Первого августа император Мануил видел от Честного Креста и иконы Богоматери, которые он брал с собой в поход, чудо подобное вышеописанному — огненные лучи, озарявшие своим блеском все войско. И когда после этого была одержана победа над неприятелем, греческий император Мануил всецело приписал ее чудесной помощи Божией.

Между греческим царем и русским князем в то время не прекращались письменные сношения. Поэтому князь Андрей Боголюбский скоро узнал о чудесном событии в Греции, а греческий император Мануил — о подобном же чуде в России. Оба они прославили Бога за одновременно явленное над ними обоими чудодейственное промышление Его, а потом после совета со своими архиереями и сановниками решили установить 1-го августа празднество Господу и Пречистой Его Матери.

Итак, из сделанного нами краткого описания повода и содержания совершаемых первого августа двух празднеств ясно видно, что оба они различны по своему характеру и установлены по совершенно различным причинам: одно празднество установлено в связи с распространившейся смертоносной эпидемией, а другое — по поводу чудесного видения и победы над врагом. Поэтому-то в «Житиях», составленных митрополитом Московским Филаретом, не отождествляются эти два празднества, но одно из них называется «Происхождением Древа Честного и Животворящего Креста Господня», а другое «Празднеством Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его».

Из книги «Сказания о чудотворных иконах Богоматери». Публикуется с сокращениями.

Что такое Честные Древа Креста Господня?

14 августа — праздник Изнесения Честны́х Древ Животворящего Креста Господня

Что такое Крест Господень?

Крест Господень — деревянный крест, на котором распяли Иисуса Христа. После того как тело Спасителя сняли, Его Крест сбросили в старый колодец для дождевой воды. В 70 году по Р. Х. Иерусалим разрушила до основания римская армия, а место нахождения Креста было утеряно. Через 300 лет, когда во главе Римской империи станет Константин I, его мать Елена отыщет Крест на Святой Земле — в честь этого события Церковь установила праздник Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.

Как узнали, что это тот самый крест? Были же и другие

Верно, вместе с Христом распяли еще двух разбойников, и все три креста лежали в одном месте. Понять, какой из них принадлежал Спасителю, по внешним признакам было невозможно. Поэтому ко всем крестам приложили мертвеца и во время прикосновения к одному из них он воскрес (по другой версии, к крестам приложили тяжелобольную женщину, и та исцелилась). Поэтому Крест Господень и называют «Животворящим».

Что такое «Честные Древа Креста Господня»?

Это часть Креста Спасителя, которая хранилась в сокровищнице Константинопольского правителя. Святая Елена после обретения Креста Господня разделила его на несколько частей и одну увезла с собой в столицу. «ЧестнЫми» они называются в честь особого почитания среди верующих.

Праздник называется «Изнесение Честных Древ». Их куда-то выносили?

Да. В Константинополе сложилась традиция в августе нести святыню крестным ходом по городу, так как в это время года болело много людей. Вот что о возникновении праздника говорится в греческом часослове 1897 года:

«По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии — Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение Честного Креста».

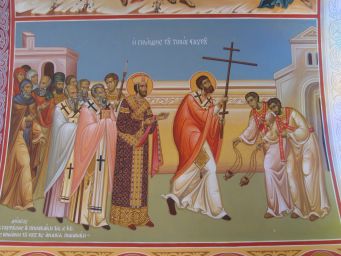

В названии праздника вместо слова «изнесение» иногда встречается «происхождение». Это неправильный перевод греческого слова, которое означает церемонию или процессию — во время праздника часть Креста торжественно несли по городу. Праздник перешел в Русскую Церковь из византийской традиции после Крещения Руси. В этот день на середину храма из алтаря выносится для поклонения украшенный крест.

Животворящий крест в Годеново: чудеса исцеления

В селе Годеново Ярославской области находится Животворящий Крест, от которого происходят чудеса и исцеления. Хотя святыня была широко известна и раньше, но в связи с событиями на Украине Крест прославился с новой силой.

Годеновский Животворящий Крест – уникальное явление в нашей жизни, заслуживающее отдельного внимания. Его происхождение и связанные с ним исторические явления сопровождаются удивительными и необъяснимыми событиями.

Годеновский животворящий крест: описание святыни

Крест – это особый символ, который выбрал Бог, чтобы искупить человечество от греха и смерти. Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня празднуется всеми историческими церквями 14 и 27 сентября соответственно, в зависимости от календаря.

Знаменует этот день воспоминание, когда Константинопольской царицей Еленой был обретен Крест Спасителя. Крест животворящего древа обнаружил себя именно тем, что исцелил мертвого, когда царица Елена прикладывала все три голгофских креста к покойнику – церемония проходила мимо места раскопок – чтобы узнать какой из них Господский. С этих пор начинается изображение святыни для поклонения христианами. Таким был и Годеновский крест.

События происходили в 1423 году – за 20 лет до захвата Византийской империи турецкими завоевателями. Существует версия, что Крест таинственным образом переместился именно оттуда, выбрав, таким образом, новое место для заступничества и благоволения Божьего. Догадка подтверждается еще и тем, что крест выполнен именно в том стиле, в котором выполнялись подобные работы константинопольскими мастерами. Кто знает, может быть, именно благодаря этому событию Россию в первый раз назвали преемницей Византии.

С тех пор прошло множество событий, и сегодня на месте явления Животворящего Древа Креста Господня стоит храм в честь Иоанна Златоуста, в котором хранится святыня по сей день. Непрекращающиеся явления чудес побуждает людей делать копии с Креста и уносить их с собой в города и страны.

Таким образом, список пришел и в Крым – случилось это накануне Майдана. Когда было еще все спокойно, в Севастополе готовились торжественно встретить святыню, которую уже изготавливали иконописцы. 13 декабря 2013 года, во время, когда на Украине началась кровавая бойня, Крест торжественно встретили и установили в главном соборе Севастополя – Владимирском, усыпальнице русских генералов. После этих событий произошло чудо – Крым бескровно перешел в состав России. Следом была изготовлена копия для Луганска – обитель, в которой находится Крест, чудесным образом избежала попадания снаряда и цела по сей день.

Животворящий Крест Господень: чудеса

Специальная книга со свидетельствами чудес и исцелений, которые присылают люди со всех концов света, хранится у сестер подворья Переславского Никольского монастыря в Годеново. Люди часто прилагают к своему свидетельству об исцелении документ соответствующего медицинского заключения. Таким образом, возле святыни сформировалась целая энциклопедия удивительных событий, которые имеют под собой подтверждающие документы. Ознакомиться с этой книгой можно у монахинь в с. Годеново.

О некоторых историях настоятельница монастыря игумения Евстолия рассказала лично:

Книгу чудес также можно просмотреть онлайн: на сайте Годеновского храма, где находится Животворящий Крест Господень, ведут «Книгу чудес», описывающую некоторые новые исцеления, но большинство – это свидетельства прошлых столетий.

Животворящий Крест в Годеново: как доехать

Посетить святыню можно через паломнические службы или самостоятельно. Выбрать первый вариант совсем несложно, так как святыня расположена в необычном месте – как сам Переславль Залесский, находящийся в нескольких километрах от Годенова, так и Кострома, которая, как правило, включает подобный маршрут – популярное место паломничества.

Все эти места – кладезь духовной мудрости России. Здесь расположено множество старинных монастырей и храмов, богатых историей и своими древними чудотворными иконами, мощами и, конечно же, Животворящим Крестом. В 60 км от Переславля находится Сергиев Посад – усыпальница Сергия Радонежского. С другой стороны – Ярославль, входящий в Золотое Кольцо России.

Само Годеново находится посередине между Ростовом (20 км) и Переславлем (40 км) вдалеке от трассы. Чтобы добраться до села нужно остановиться в ближайшем к нему городке – Петровском. Именно отсюда ходят автобусы. При самостоятельном выезде из Москвы можно воспользоваться электричкой или поездом. Прямой электрички нет, поэтому выбирая этот вид транспорта, потребуется пересадка, чтобы доехать до ближайших городов.

Поезда ходят с Ярославского вокзала Москвы. Также можно доехать до города автобусом. Они ходят от м. Щелковская. Необходимо будет доехать до станции «Петровск» и пересесть на другой автобус, который идет до Годеново.

При выезде из другого города будет удобно добираться прямиком до Петровского, расположенного по Ярославскому шоссе. Отсюда и ходит автобус до храма с Животворящим Крестом. Из крупных городов добраться до конечного пункта можно автобусом с пересадкой – вокзал и автовокзал находятся в городах, как правило, недалеко друг от друга.

Молитва Честному Животворящему Кресту Господню

Текст молитвы Животворящему Кресту, переведенный на современный русский язык:

Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошел в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь.

Смотрите видео о Животворящем Кресте в Годеново.

Даже для людей, далеких от церкви факт того, что Животворящий Крест в с. Годеново производит чудеса и исцеления – неоспоримый факт. Свидетельств столько, что из них обязательно найдется одно, открывающее сердце и убеждающее человека в непреложности такого явления. Множество людей именно так и находят свой путь к Богу – через явное свидетельство Его присутствия в своей жизни.

Животворящий Крест Господень

Содержание

Исторический экскурс [ править ]

Обретение св. Креста имело место в царствование св. равноап. имп. Константина I Великого. По сообщениям церковных историков IV в., мать Константина, св. равноап. Елена, отправилась по просьбе царственного сына в Иерусалим, чтобы найти места, связанные с событиями земной жизни Христа, а также св. Крест, чудесное явление к-рого стало для св. Константина знаком победы над противником.

Уже к сер. IV в., как свидетельствует свт. Кирилл Иерусалимский, частицы Истинного Древа распространились по всему христ. миру. В 2 исследованных археологами разрушенных христианских храмах Сев. Африки сохранились надписи от 359 и 371 гг., в которых упоминаются имевшиеся в тех храмах частицы Честного Креста. О том, что частицы Истинного Древа находились даже в наперсных мощевиках мн. христиан, сообщают святители Григорий Нисский и Иоанн Златоуст.

Кресты-мощевики с частицами Животворящего Креста известны давно. Они были у многих византийских императоров и других членов царского рода. В России о данной реликвии вероятно стало известно довольно давно — в одном из самых ранних памятников (1-я половина XI века) древнерусской словесности, «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, есть упоминание Животворящего Креста: «Он [император Константин] с матерью своей Еленой Крест от Иерусалима принёс [и], по всему миру своему разослав, веру утвердил».

Одной из первых реликвий Животворящего Древа на Руси стала частица в кресте Евфросинии Полоцкой, привезённая в XII веке из Иерусалима в числе прочих реликвий. Частица древа Креста была помещена в «Ковчег Дионисия», который в завещаниях московских великих князей XV века возглавлял перечень передаваемых по наследству святынь, а в XVII — начале XX веков являлся одной из главнейших святынь Благовещенского собора.

В период патриаршества Никона в России стали изготавливать кресты-мощевики «мерою и подобием Креста Христова». Одним из них стал «Кийский крест», куда кроме частицы Животворящего Креста было помещено 108 частиц мощей святых и 16 камней с мест библейских событий.

Русские паломники в Святую землю с первой половины XIX века, из числа особо именитых лиц, получали от Иерусалимского патриарха кресты с частицей Древа Креста Господня в качестве благословения, а позже и награды. Орден Креста с частицей Животворящего Древа и в настоящее время является высшей наградой Иерусалимской церкви.

В честь обретения Креста был установлен праздник Воздвижение Креста Господня, получивший своё название от того, что епископ Макарий I, с целью, чтобы все верующие могли увидеть Крест, воздвигал (то есть поднимал) его, обращая ко всем сторонам света. То же было сделано с Крестом и после его возвращения в 629 году из Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим при императоре Ираклии.

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечается как православной, так и католической церквями 14 сентября (по юлианскому календарю в некоторых православных церквях, и по григорианскому календарю в католицизме).

Отдельно установлено празднование в воспоминание обретения царицей Еленой Креста Господня и гвоздей. В Православной церкви оно совершается 6 марта (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 3 мая.

В 2006 году частица Животворящего Креста была доставлена на околоземную орбиту.

Описание [ править ]

За свою историю древо Животворящего Креста было разделено на частицы разного размера, которые сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях мира. Исследователь конца XIX века Шарль Роо де Флери[fr] в сочинении «Память об орудиях страстей Христовых» (фр. «Mémoire sur les instruments de la passion de la N.-S. J.-C.») сообщает, что суммарный вес всех документально зафиксированных фрагментов Креста составляет всего около трети объема от Креста.

Местонахождение. Доступность для паломников [ править ]

В данной таблице представлены наиболее известные в христианском мире места хранения частиц Животворящего Креста.

«Да воскреснет Бог» – почему мы молимся Кресту Господню

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Давайте шаг за шагом рассмотрим содержание этой молитвы, которая состоит из двух частей: пасхального по своей сути славословия и персонифицированного (что смущает некоторых из нас) обращения ко Кресту.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих…

Протоиерей Игорь Прекуп. Фото: Станислав Мошков/rus.postimees.ee

Начало молитвы Кресту почти полностью совпадает с первыми четырьмя стихами 67-го псалма: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Егo, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселии (Пс. 67: 1–4). Это мессианский псалом, в котором «Пророк изображает пришествие Господне, низложение мысленных врагов и окончание духовного плена» (свт. Афанасий Великий). Интересно, что молитва Кресту начинается с мысли о победоносном воскресении Христовом. Крест не конец, а пролог Воскресения.

Начало псалма – это возглас Моисея, согласно книге Чисел: Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя! (Числ. 10: 35). Вместе с рядом авторитетных толкователей мы предполагаем, что царь Давид воспел 67-й псалом при перенесении Ковчега Завета из дома Аведдара в Сионскую скинию в Иерусалиме. Псалмопевец, таким образом, проводит параллель с путешествием Израиля в пустыне и молит Бога, чтобы Он, как пишет прот. Григорий Разумовский, «и впредь так же действовал по отношению к Своему народу, как Он действовал доселе, посрамляя врагов Своих и Своего народа. Он как бы так говорит здесь: Бог не имеет нужды в великом приготовлении для поражения врагов; потому что они состоят в Его власти, и что довольно для Него поднять перст, и все они рассыплются. Враги же, о которых говорит здесь псалмопевец, суть те нечестивые противники Церкви Божией, которые собирались вкупе на Господа и на Христа Его (Пс. 2: 2), чтобы разрушить Их царство; они разделятся и в намерениях их и в силах, и ненавидящие истину Божию не возмогут терпеть Его света, их обличающего, и они побегут от лица Его».

Это буквальное толкование начала 67-го псалма. Однако в рассматриваемой нами молитве Кресту проступает его духовное толкование, выражаемое, в частности, словами блж. Феодорита Киррского: «Божественный Давид, видя водворяющееся у людей нечестие и преобладание диавола, и наученный Всесвятым Духом о пришествии Бога и Спасителя нашего, приносит молитву, прося, чтобы настало оное, как можно скорее; и немедленно принимает откровение будущего; вместе и поучается, и предлагает учение о спасении человеческого рода, о погибели врагов, кратко сказать, о необычайном изменении дел».

Кто эти «враги»? Разумеется, св. Давид имел в виду и тех, о ком пишет прот. Григорий, но только ли их, да и их ли в первую очередь. Буквальное толкование как бы освещает только исторически обусловленную сторону содержания священного текста, тогда как духовное толкование – глубинную, вневременную, вечную по смыслу и значимости. Согласно свт. Афанасию Великому, молитвенный возглас Моисея, воспроизводимый царем Давидом, «выражает побуждение Бога произвести суд над нечистыми демонами; потому что пришествием Его демоны лишены власти мучительствовать над людьми». О том же говорит и блж. Феодорит: «…Молитву сию принес он не против людей, но против демонов, враждующих на людей».

Выдающийся толкователь Священного Писания Евфимий Зигабен пишет о смысле «восстания» Бога следующее: «Поелику до пришествия Христова демоны господствовали над людьми, и ни ангел, ни человек не в состоянии был подать помощь порабощенным им людям, то посему Давид сими словами просит самого Создателя людей – Бога о подаянии помощи находившемуся под жестокою властью творений Его. При сем надобно прилично представлять Божие восстание, именно – как действие Божие в отношении к защите. Под врагами же Божиими в собственном смысле разумеются демоны, как отступники и противники Его». Не люди, заметьте, а демоны.

Это очень важно для понимания христианского отношения к врагам. Нисколько не приуменьшая роль порочных людей в чьих-либо скорбях и трезво оценивая возможности их свободной воли, не освобождая их от нравственной и юридической ответственности за свой выбор и не отрицая права личности и общества от них защищаться, нам заповедуется трезво смотреть на них, как на, пусть добровольных, но все же не более, чем проводников зла, источником которого являются злые духи. Потому апостол Павел и увещевает нас помнить, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6: 12).

И, согласно святоотеческому учению, «кто памятозлобствует на демонов, тот не памятозлобствует на людей», а значит, «кто памятозлобствует на людей, тот подружился с демонами».

Придавать чересчур большое значение тому, что исходит от людей – опасное заблуждение. Надо отдавать себе отчет, что человек, идущий на поводу у бесов – сам их первая жертва, и не человека рассматривать как источник зла надо, а бесов, которые и без него могут нам навредить, в частности, всевая нам помыслы на ближнего, вызывая в нас, пусть и обоснованное, но все же греховное осуждение, неприязнь, малодушие и пр. Иначе получается, что человека, пусть и небезвредного, мы шарахаемся, а в себе самих даем бесу простор.

То же самое касается и слов псалма «да погибнут грешницы от лица Божия». Кто эти «грешники», которые «да исчезнут, как дым, и, как воск тает от огня, так и они – от лица Божия»? Кто из нас не грешен? Тем, кто сознает себя таковым, должно быть страшно читать эти слова… Как это? Нам что, желать себе погибели, уподобления рассеиваемому дыму и тающему воску?! Поясним.

Тако да погибнут беси…

Во-первых, как отмечает блж. Феодорит, «названных у семидесяти (имеется в виду Септуагинта или „Перевод семидесяти толковников“: первый перевод Ветхого Завета с древнееврейского языка на древнегреческий, сделанный в III–II вв. до Р.Х., согласно преданию, семьюдесятью двумя еврейскими учеными для Александрийской диаспоры. – И.П.) „грешниками“ все прочие переводчики наименовали „нечестивыми“. Так называет их и еврейский текст, и сирийский переводчик». Во-вторых, даже если принять такой обобщающий перевод, под «грешниками», как объясняет Евфимий Зигабен, следует понимать злых духов, ибо «они первые породили грех и сделались наставниками в оном и для людей». Впрочем, и блж. Феодорит, как уже было отмечено выше, считает, что «нечестивые» – это бесы.

Что касается пожелания им погибели, то, как пишет Евфимий Зигабен, ссылаясь на свт. Афанасия Великого, «демоны редеют от присутствия Христа, который есть огонь, потребляющий грех; где слово: „погибнут“ не означает разрешения их и истребления, но – то, что они не обретутся уже на тех местах, которые осеняет присутствие Христово».

В том же смысле, только чуть в ином аспекте толкует это место свт. Григорий Нисский, который с негодованием отвергает попытки «любителей споров», ссылающихся на подобные места в Священном Писании, «благость Божию делать содейственницею своей жестокости». Он убежден, что, «как молящийся, чтобы не было больных, не было нищенствующих, желает не смерти людей, а истребления болезни и нищеты: так и каждый из святых, молясь о том, чтобы пришло в уничтожение все враждебное и неприязненное естеству, только людям наиболее невежественным подает повод к такой мысли, будто бы святые ожесточены и раздражены против людей. Ибо Псалмопевец, сказав: Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более (Пс. 103: 35), молится о том, чтобы исчезли грех и беззаконие; потому что не человек человеку враждебен, но порочным движением произвола соединенное с ним по естеству делается ему врагом. Посему Давид молится, чтобы исчезло зло; но человек – не зло» (Беседы о молитве Господней).

Как и другие святые отцы, свт. Григорий под «врагами», об отмщении которым взывает царь Давид, понимает демонов. Однако не только их, но и культивируемые ими в нас греховные страсти.

«Как дым, разорявшись по воздуху, не оставляет и признака своего бытия, и воск, быв брошен в огонь, не находится более: так если на кого-либо снидет Божественная благодать и помощь, господствовавшая в нем, страсти тотчас обращаются в ничто. Не терпит тьма присутствия света, и болезнь не совместна с полным здоровьем, и страсти не действуют при бесстрастии» (цит. по Толковой Псалтири Евфимия Зигабена).

…От лица любящих Бога…

Тут противопоставление: с одной стороны, «ненавидящие Его», которые «да бегут», «исчезнут» и «погибнут», а с другой – «любящие Бога». Кто эти любящие? По идее – мы, если судить по признаку «знаменующиеся крестным знамением» и «в веселии глаголющие…», и далее по тексту. Ну да, знаменуемся, персты складывая аккуратно, и глаголем тоже не на каком-нибудь оскверненном бытовухой языке, а на сакральном церковнославянском… И что?

Если наша любовь сводится к «знаменованию» и «глаголанию», то уместно вспомнить и вздрогнуть: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7: 21–23). И «знаменовались», и «глаголали», и даже чудеса именем Его творили, а вот ведь, оказывается, Он их «никогда не знал».

Союз «и» вовсе не говорит, что предшествующее ему следует из последующего, т.е. из того, что человек «знаменуется» и «глаголет», следует, что он – «любящий Бога». Вовсе необязательно. Конечно, осенение себя крестным знамением и молитвенное обращение к Богу должно побуждаться любовью и свидетельствовать о ней. Да, они должны находиться в причинно-следственной связи, ведь молитвословие и обряд – то внешнее, что должно следовать внутреннему и, в свою очередь, призвано служить его укреплению и развитию, ибо «форма дух бережет», но ведь не всегда бывает так, как должно быть.

Горе нам, если не любим Бога, но горчайшее горе, если при этом еще и натягиваем на себя личину любви, «знаменуясь» и «глаголя», имитируя любовь, но не утруждая себя ее самоотверженным осуществлением.

Как ни странно, однако, я сталкивался с такой позицией, что любовь к Богу выражается именно в уставном благочестии: в неопустительном исполнении молитвенного правила, в регулярном посещении богослужений, в строгом соблюдении постов, и только освоив это все, можно начать «практиковать» любовь к ближнему. В пример приводят Закхея, который якобы сначала Христа возлюбил, вскарабкавшись на дерево и с радостью приняв Его у себя в доме, и только затем возлюбил ближнего, возжелав отдать пол-имения нищим, а если кого чем обидел, то воздать вчетверо (Лк. 19: 1–10). И добро бы говорили это люди неграмотные, Священного Писания в руках не державшие, так ведь нет! Адептами вышеописанной фальсификации христианства могут быть и дипломированные, а то и «остепененные» выпускники духовных и богословских учебных заведений. Тут проблема не в глупости и не в недостатке информации. Это нравственный выбор.

Ведь апостол Иоанн Богослов объясняет совершенно недвусмысленно: Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4: 20). Да и о любви к Богу в Евангелии сказано куда уж проще: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня… …Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое… Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих (Ин. 14: 21–24). Казалось бы, что тут мудрить? А вот ведь…

Так что на самом деле (а не ради того, чтобы прельстить) исчезают как дым бесы от молитвы и крестного знамения тех, кто нелицемерно любит Бога, т.е. живет по Его заповедям. Не время от времени поступает по ним, в зависимости от того, насколько благоприятствуют обстоятельства, но именно живет по ним, или лучше сказать – ими.

…И знаменующихся крестным знамением…

Несколько слов о той самой форме, которая дух бережет. Помню, когда-то давно, еще в пору моего диаконства, сидел я в приемной нашего покойного митрополита, тогда еще епископа, Корнилия. Зашел к нему председатель местной старообрядческой общины, тоже сел на диванчик, ждет. Разговорились. Я его начал расспрашивать об особенностях старообрядчества, в чем он их видит. Не то чтобы я уж очень надеялся на серьезный богословский диспут, но все же хотелось послушать «натурального» представителя, а не писателя-теоретика с какой бы то ни было стороны. Он замялся было, потом говорит: «Ну, например… У вас ведь как крестятся. Пальцы вы как складываете, вот так, да? – сказал он, как бы неуверенно сложив первые три пальца щепотью (спасибо, что не потер еще их между собой). – А у нас – вот так…» И сложил двоеперстие.

Нет, он не сделал никакого воинственного, торжественного жеста, не поднял руку над головой, не стал произносить пафосных речей. Он как сидел рядом, так и сидел, только пальцы по-другому сложил, но в том, как он это сделал, лучше сказать, как они у него сложились, и в том, как он произнес при этом свое «так», было что-то такое убедительное… Не в том смысле, разумеется, что одно только двоеперстие спасительно, а троеперстие ложно, нет.

Убедительность была в том отношении к святыне, которая чувствовалась во всем: в движении складывавшихся пальцев, в выражении лица, в самом звучании его «так». Было несомненно, что этот простец, если перекрестится, так бесы и побегут, и как дым рассеются, и как воск растают.

Однако не стоит сводить эту убедительность и силу к его внутреннему состоянию, что неизбежно приведет к мысли о том, что речь тут о внутренней силе, о некой психической энергии, концентрируемой благодаря самовнушению. Та сила, которую я почувствовал в нем, не говорила о его каких-то личных психоэнергетических способностях. Тут дело в другом.

Насколько проста вера человека, насколько она глубока и крепка, настолько непосредственней и прочней его внутренняя связь с Богом, святыми и областью священного. Вера не только способствует сосредоточению на своем предмете, но, в первую очередь, она открывает человека для Бога, дает Ему действовать в человеке, и тогда для такого богоносца нет ничего невозможного. Уточню только, что под верой понимается не только уверенность в бытии Божием и в истинности догматов, а еще и жизнь по этой вере, т.е. все то, о чем сказано выше: жизнь по вере – это жизнь по Евангелию.

Святитель Игнатий Брянчанинов отмечает, что «суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек, если через последование Христу он не преобразится в Крест Христов». Любовь возвела Сына Божия на Крест, поэтому изменение креста своего в Крест Христов происходит, согласно святителю Игнатию, «когда ученик Христов несет его с деятельным сознанием своей греховности», благодаря и славословя Бога; когда заповеди Христовы «соделываются для него крестом, на котором он постоянно распинает своего ветхого человека со страстьми и похотьми его (Гал. 5: 24)».

Для такого человека Крест, на котором был распят Христос – не какое-то древнее орудие казни, даже не просто конкретный, изготовленный с этой целью столб с перекладиной, предназначенный для Вараввы, однако, по злоумышлению первосвященников и старейшин и по требованию манипулируемой ими обезумевшей толпы фанатиков, доставшийся Иисусу. И даже не только Жертвенник, на котором однажды была принесена последняя кровавая Жертва, прообразованная ветхозаветными жертвоприношениями, и который впоследствии был обретен и разделен на множество частей. Но это Жертвенник, пребывающий в вечности, Жертвенник, на который Господь взошел, будучи движим любовью к человеку, Жертвенник любви и свободы, Жертвенник, на который человека возводит любовь, ради его освобождения из плена диавольского, без чего всякая прочая свобода призрачна.

Изображая знак креста (знаменуя крест) на себе ли, на ком-то или на чем-то, мы, тем самым, молитвенно (да-да, молиться можно не только словом, но и жестом) соединяемся с изображаемым – пребывающим в вечности Крестом – призывая на себя и на знаменуемое им силу Господню, освобождающую от власти лукавого и укрепляющую в истине и любви, но одновременно напоминаем себе о необходимости сораспятия Христу и, опять же, просим Его укрепить нас в этом подвиге.

Мы символически изображаем его на себе, что это значит? Под символом следует понимать не просто знак, имеющий тот или иной смысл, а знак, видимо указывающий на невидимую реальность. Когда мы говорим о символичности крестного знамения, мы говорим о таинственной связи совершаемого нами начертания креста и спасительного Креста Господня; когда говорим о сораспятии Христу и несении своего креста, подразумеваем не только терпеливое перенесение скорбей, выпадающих на нашу долю, но и таинственную связь, устанавливаемую между нами и Распятым нашего ради спасения Сыном Человеческим. Конечно, если не только терпим, но терпим во Христе, т.е. в духе Его заповедей, по Евангелию.

…И в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень…

И вот мы подошли к самому пререкаемому месту для гуманитарно умудренных ревнителей веры, опасающихся (небезосновательно, как уже было отмечено) языческих влияний на церковное сознание. В самом деле, Крест – это все же неодушевленный предмет, какая бы на нем благодать ни почивала. Воспевать его во втором лице, т.е. обращаясь к нему, как к личности, как бы наделяя его личностными свойствами – это формальный повод подозревать нас не только в искаженной на языческий лад личной религиозности, но в искажении всего церковного сознания, поскольку эта молитва включена в вечернее молитвенное правило и вообще широко рекомендуется как защита от бесов. Тут не отмахнешься, дескать, один из многих побочных эффектов православного возрождения, мало ли кто и что написал, опубликовал, практикует…

Как тут не вспомнить слова, приписываемые свт. Григорию Двоеслову: «Невежество – мать истинного благочестия»? И мудрейший Экклезиаст словно о том же: …Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (Еккл. 1: 18). Говорил ли свт. Григорий Двоеслов упомянутую выше фразу, это еще «бабушка надвое сказала», но одно признать все же следует: без большого багажа знаний по филологии, философии, истории, литературоведению и пр. веровать в простоте сердца проще (уж простите за некоторый каламбур). Это не значит, что без гуманитарных знаний вера лучше. Совсем необязательно. Как раз они могут (и призваны) способствовать углублению веры, ее развитию, когда из камня преткновения становятся инструментом богопознания.

В описанной, однако, ситуации, когда обращение ко Кресту вводит в соблазн, можно, пожалуй, говорить о знаниях как о препятствии, причиняющем скорбь, не потому что знания плохи или излишни, а потому что так уж получается, что обладающий ими спотыкается об это свое богатство.

Да, имея хоть малейшее представление о мифологии, мы знаем, что персонификация – обычное дело именно в мифологии. Стихии, например, персонифицируются, становясь из безличных сил природы божествами, обладающими личностью. Но в том-то и дело, что уверенно рассуждающие о языческом духе молитвы Кресту сами как раз и грешат мифологическим методом, если можно так выразиться. Мифология ведь, в отличие от философии или науки, судит о неизвестном по известному, перенося на область неведомого знакомые шаблоны и объясняя себе непонятное в привычных понятных категориях.

Вот и тут, столкнувшись с персонификацией, переносят знание о ней из известной им языческой мифологии в неизвестную область духовного опыта (почитателям А.Ф. Лосева, к коим сам отношусь, сразу скажу, что умышленно не говорю о христианской мифологии, чтобы не сбить с толку тех, кто с его наследием не знаком): опыта, который есть область исследования литургического богословия.

Персонификация – это прием антропопатизма, т.е. приписывания в мифологии богам (например) человеческих чувств. В широком смысле можно говорить об антропоморфизме – приписывании богам (а также животным и неодушевленным предметам) вообще человеческих свойств, в первую очередь внешних. Но тут вот на что следует обратить внимание: мифологический, языческий антропоморфизм буквален, тогда как библейский – условен. Греки, «стихийные материалисты», в олимпийский период своей мифологии мыслили богов похожими на людей, они, в самом деле, создавали их «по своему образу и подобию». Их боги отличаются от людей разве что бессмертием и силой (но не всемогуществом – этим они не обладали).

Библейский же антропоморфизм «по умолчанию» предполагает трансцендентность Бога святого, всемогущего и промышляющего о Своем творении. Вот как свт. Иоанн Златоуст объясняет сущность библейского антропоморфизма, на примере следующего фрагмента: И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня (Быт. 3: 8): «…Столь простые слова употребляются ради нашей немощи, и все совершается благоприлично для нашего спасения. Ведь, скажи мне, если захотим принимать слова в буквальном значении, а не будем понимать сообщаемого богоприлично (курсив мой. – И.П.), то не покажется ли многое странным? Что говоришь? Бог ходит? Неужели и ноги припишешь Ему? Как, в самом деле, ужели Тот, Кто везде есть и все наполняет, чей престол небо, а земля подножие ног, ходит по раю? Он восхотел возбудить в них такое чувство (близости Божией), чтобы повергнуть их в беспокойство, что и было на самом деле: они почувствовали это, попытались скрыться от приближающегося (к ним) Бога. Привзошел грех – и преступление, и напал на них стыд».

Божественным Откровением Господь приобщает нас к сверхъестественной тайне происхождения мира и человека, грехопадения и спасения. Крест – составная часть этой тайны, а потому и почитание Креста – тоже таинственно.

Духовную, невместимую рассудком тайну обычным рациональным языком не выразить. Выдающийся богослов русского зарубежья В.Н. Лосский, размышляя в «Догматическом богословии» о Пресвятой Троице, пишет, что «святой Григорий Богослов, величайший богослов Пресвятой Троицы, мог говорить об этой тайне только в форме поэтической, потому что только поэзия способна в словах явить потустороннее (курсив мой. – И.П). Итак, Троица есть изначальная тайна, Святая Святых Божественной реальности, сама жизнь Бога сокрытого, Бога Живого. Только поэзия может представить нам эту тайну; именно потому, что поэзия славословит и не претендует на объяснения» (курсив мой. – И.П).

Вот и ответ на недоумения по поводу персонализации Креста: нет никакого буквального наделения неодушевленного предмета личностными характеристиками, никакого служебного поклонения, подобающего одному лишь Богу. Это почитание, подобающее как святым Ангелам и людям, так и местам, предметам и даже периодам времени. Персонализация Креста в рассматриваемой молитве – это художественно-поэтический прием, в данном случае уместный и необходимый, поскольку, как и в любом художественном тексте, она выполняет смыслообразующую и текстообразующую функцию и создает экспрессивность отдельных частей текста (Е.В. Серебрякова. Персонификация как прием иносказания).

(Продолжение следует)