Что понимается под логической структурой экономической информации

Логическая структура экономической информации.

Экономическая информация имеет дискретный характер т.е. может быть структурируема и представлена как совокупность отдельных структурных единиц информации. Важными видами которых являются [5]:

Реквизит – простейшая структурная единица информации неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику сущности предметной области. Реквизит может быть реквизитом признаком или реквизитом основанием. Реквизит – признак содержит качественную характеристику сущности, позволяющую выделить объект из множества различных объектов. Реквизит- основание содержит количественную характеристику объекта, определяющую его состояние. Они имеют числовое значение, а реквизиты-признаки буквенно-цифровое.

Составная единица информации- логическая взаимосвязанная совокупность реквизитов.

Показатель – минимальная составная единица информации, сохраняющая информативность.

Реквизиты-признаки и основания логически связаны между собой и образуют составные единицы информации. Экономический показатель – составная единица информации, которая включает один реквизит основания и несколько реквизитов признаков.

Т.о. возможны два вида обмена информацией – документированный и недокументированный.

Недокументированный обмен информации носит оперативный характер. Он может быть использован для: немедленного получения сведений от лица, являющихся источником; устной передачи распоряжений; подтверждении выполнения полученных приказов или команд; сообщений о ситуациях, требующих безотлагательного вмешательства и т.д. Его преимуществом является скорость получения информации, отсутствие ограничений на содержание запросов и ответов, возможность введения любых уточнений и детализации. Основным недостатком недокументированных сообщений является отсутствие правой и юридической ответственности источника информации за достоверность и точность выдаваемых данных; невозможность следующей проверки содержания ранее переданного сообщения. Поэтому в случаях, связанных с материальной, финансовой или иной повышенной ответственностью, используют только документированные сообщения

1.5.2. Программное обеспечение

Программное обеспечение ориентировано на использование вычислительных систем в различных сферах человеческой деятельности и должно обеспечивать своевременное и адекватное решение поставленных задач.

Это вызывает необходимость соблюдения ряда требований, основные из которых:

удобство и эргономичность;

Для реализации возможностей предоставляемых пользователю надо, чтобы программная система имела модульную структуру. Разбиение большой системы на отдельные поддающиеся обозрению и анализу части упрощает разработку, но требует четкой организации труда.

Требование наращиваемости и развития определяются двумя обстоятельствами:

сам пользователь нуждается в изменениях;

никакое программное обеспечение не является статистическим.

Разработанное программное обеспечение можно использовать как базовую систему для построения более мощных и совершенных систем, при этом затраты значительно уменьшаются, в итоге более производственные системы могут быть созданы меньшими усилиями.

Требование надежности предопределяет, что разработанное программное обеспечение повышает надежность функционирования вычислительной системы, при решении тех задач, для которого оно предназначено.

Программное обеспечение должно быть в состоянии определять и диагностировать ошибки, а также самовосстанавливаться после большинства характерных ошибок пользователя.

Программное обеспечение должно защищать свои программы, программы пользователя, данные от ошибок или свести к минимуму вред, который они могут оказать на все программное окружение.

Требование предсказуемости означает, что программное обеспечение должно реагировать на действия пользователей, предсказуемым образом, время необходимое для выполнения одних и тех же операций не должно изменяться сильно.

Результат выполнения одних и тех же команд при соблюдении одних и тех же данных не должен различаться.

Требования удобства и эргономичности представляет наличие дружественного и интуитивного понятного интерфейса; необходимость учета основных физиологических и психологических факторов деятельности человека при создании программного обеспечения.

Требование гибкости – возможность настройки программного обеспечения на различных условиях функционирования и классы одно-типичных программ.

Требование эффективности связана с возможностью по средствам программного обеспечения своевременно и точно решать поставленные задачи при оптимальном использовании ресурсов вычислительной системы.

Требование совместимости означает возможность применения программного обеспечения, а также использования им данных в другой вычислительной среде, совместимость достигается за счет стандартизации процедур ввода-вывода.

1С:Предприятие является универсальной системой автоматизации деятельности предприятия. За счет своей универсальности система 1С:Предприятие может быть использована для автоматизации самых разных участков экономической деятельности предприятия: учета товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами, расчета заработной платы, расчета амортизации основных средств, бухгалтерского учета по любым разделам и т. д.

Основной особенностью системы 1С:Предприятия является ее конфигурируемость. Собственно система 1С:Предприятие представляет собой совокупность механизмов, предназначенных для манипулирования различными типами объектов предметной области. Конкретный набор объектов, структуры информационных массивов, алгоритмы обработки информации определяет конкретная конфигурация. Вместе с конфигурацией система 1С:Предприятие выступает в качестве уже готового к использованию программного продукта, ориентированного на определенные типы предприятий и классы решаемых задач.

Конфигурация создается штатными средствами системы. Конфигурация обычно поставляется фирмой «1С» в качестве типовой для конкретной области применения, но может быть изменена, дополнена пользователем системы, а также разработана заново.

1.5.2. Техническое обеспечение

Используемые технические средства, особенно вычислительные машины, развиваются с невиданной технической скоростью. Возрастает производительность ЭВМ, а габариты в свою очередь уменьшаются. Это существенно расширило возможности разработчиков по созданию высокоэффективных устройств вычислительной техники.

Разработчикам необходимо принимать проектные решения, по возможности не зависимые от возможностей конкретных технических средств, чтобы их можно было модернизировать или заменять на более совершенные в процессе эксплуатации системы.

Вместе с тем хорошая информация о перспективных вычислительных средствах позволит проектировать системы на принципиально ином уровне, с гораздо большими возможностями использования ЭВМ.

Массовый выпуск персональных компьютеров позволяет в процессе проектирования дифференцировать набор технических средств вплоть до отдельного типового пользователя, определяя нужную комплектацию периферийными устройствами.

Для решения нашей задачи не обязательно нужен очень мощный и новый компьютер, достаточно, например, Pentium III, где установлен 1С:Предприятие, для того чтобы решить данные задания.

Компоненты, определяющие жизнеспособность данной вычислительной техники, достаточно хорошие:

Жизнеспособность является интегральной мерой возможностей системы, которая количественно связывает три следующих фактора: надежность, ремонтопригодность и технические возможности оборудования.

Надежность часто количественно определяют средним временем между отказами или наработкой на отказ, т.е. как ожидаемое время между ближайшими последовательными сочетаниями событий, приводящих к отказу.

Ремонтопригодность статистически выражается средним временем восстановления, которое необходимо для того, чтобы устранить те причины, которые привели к возникновению отказа [6].

Технические возможности системы определяются как степень удовлетворения системой требований со стороны задач, для которых она предназначена.

Все эти характеристики у нашей вычислительной техники хорошие, поэтому и работать на ней более легко и надежнее.

СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Рассмотрим представление информации с логической точки зрения. Для этого используем структурный подход. Структурная теория позволяет на логическом уровне построить оптимальную структуру информационной базы, которая затем с помощью определенных средств реализуется на физическом уровне – уровне технических средств хранения информации. От выбранной структуры хранения зависит такой важный параметр, как время доступа к данным, так как структура влияет на время записи и считывания информации, а значит, и на время создания и реорганизации информационной базы.

Информационная база совместно с системой управления базой данных (СУБД) формирует банк данных (БД).

После преобразования информации в машинную форму ее аналитический и прагматический аспекты как бы уходят в тень, и дальнейшая обработка информации происходит по «машинным законам», одинаковым для информации любого смыслового содержания.

Логической формой представления информации (в экономической информационной сфере) является документ. Для того чтобы охарактеризовать документ, необходимо рассмотреть из каких структурных элементов он состоит.

Основные структурные элементы экономической информации:

1. Реквизит – логически неделимый элемент информационной совокупности (минимальная единица информации), он отражает определенные свойства объекта или процесса и имеет законченное смысловое содержание и потребительскую значимость. Реквизит нельзя разделить на более мелкие единицы без разрушения его смысла.

Каждый реквизит характеризуется именем (наименованием), типом и значением.

Каждый реквизит имеет форму и содержание. Форма — это наименование реквизита, например, наименование продукции. Содержание отражает его конкретное значение (зерно). Одному наименованию реквизита может соответствовать множество его значений.

Реквизиты подразделяются на реквизиты-признаки и реквизиты-основания.

Реквизиты – признаки (Р-П): характеризуют смысловое значение показателя и определяют его наименование, отражают качественные свойства экономического объекта, процесса или явления. Они могут быть выражены в алфавитном, цифровом или алфавитно-цифровом виде. Р-П служат для логической обработки ЭИ, т.е. для поиска, сортировки, группировки, выборки и т.д.

Реквизиты – основания (Р-О): характеризуют, как правило, количественное значение показателя. Они выражаются в цифровой форме. Над ними могут выполняться логические и арифметические операции.

2. Логически связанные реквизиты формируют информационную совокупность называемую показателем – составной единицей информации (СЕИ).

Показатель: логическое высказывание, содержащее качественную и количественную характеристики отображаемого явления.

Каждый показатель состоит из одного реквизита-основания и одного или нескольких, относящихся к нему по смыслу, реквизитов-признаков.

3. Из показателей образуется сообщение – совокупность показателей, содержащихся в документе.

5. Информационный массив – группа однородных документов, объединенных по определенному признаку (например, отчетному периоду), составляет информационный массив. Массив упрощает организацию хранения, передачи и обработки информации. С логической точки зрения представляет собой набор данных (документов) одной формы (одного названия) со всеми значениями.

7. Информационный база – совокупность информации реального экономического объекта относительно некоторой предметной области.

8. Информационная система охватывает всю информацию экономического объекта и является структурной единицей высшего уровня.

Общая схема формирования структурных информационных единиц ЭИ, используемых в системах обработки данных, представлена последовательностью:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные понятия теории информации.

3. Основные свойства экономической информации

4. Виды экономической информации

5. Основные методы оценки и измерения информации

6. Перечислите и охарактеризуйте основные структурные элементы экономической информации

Логическая структура экономической информации

Экономическая информация имеет дискретный характер, т.е. может быть представлена как совокупность отдельных структурных единиц информации. Выделяют простые и сложные информационные совокупности. Простые – не поддаются дроблению, сложные – образуются сочетанием различных элементов.

Реквизит – простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику объекта. Различают два вида реквизитов: реквизит-признак и реквизит-основание.

Реквизит-признак – содержит качественную характеристику объекта, имеют цифровое или символьное обозначение. (Например, наименование предприятия, его код, номер документа, номер счета, дата) Над реквизитом-признаком выполняются только логические операции (например: сортировка, выборка).

Реквизит-основание – содержит количественную характеристику объекта (например: количество, сумма, расценки). С ними можно производить арифметические действия, они, как правило, имеют числовое значение.

Каждый реквизит имеет форму и содержание. Форма – это наименование реквизита, например «наименование продукции», «количество».

Содержание отражает конкретное значение реквизита. Одной форме могут соответствовать несколько содержаний.

В АИТ выделение реквизитов необходимо для определения объемов информации, организации ее ввода в компьютер, формирования базы данных.

1) по характеристике свойств: основания и признаки;

2) по значимости: обязательные и необязательные;

3) по стабильности: постоянные и переменные;

4) по индикации: алфавитные, цифровые и алфавитно-цифровые;

5) по назначению в технологическом процесс: специальные, справочные, группировочные.

Справочные реквизиты характеризуют основания. Например, дата, наименование подразделения, материала; фамилия, имя, отчество работника). Позволяют отличать одно сообщение от другого.

Группировочные реквизиты ограничивают содержание основания. Например, табельный номер работника: ему соответствует сумма з/пл работника к выдаче; номенклатурный номер – стоимость материальной ценности на складе. Это ключевые признаки. С их помощью после логической и арифметической обработки данных получают показатели в виде итогов. Например, сумма з/пл по ведомости; наличие материалов на складе по оборотно-сальдовой ведомости – на сумму. Группировочные реквизиты также служат для объединения однородной информации для последующих расчетов. Пример тот же, наличие материалов на складе, но по группе материалов (компьютерные столы).

Специальные реквизиты – это реквизиты, применение которых необходимо только в условиях обработки на ЭВМ. Например, скорость передачи данных по модему (или пропускная способность коммутационной сети?) – 33600 бод (или бит/сек.); ввод с данных с дискеты А:; номер кластера на магнитном диске при проверке на вирусы.

Составные единицы информации (СЕИ):

Показатель – минимальная СЕИ, сохраняющая информативность (имеющая экономический смысл), представляет собой сочетание одного реквизита-основания и относящихся к нему реквизитов-признаков. Показатель является минимальной совокупностью, достаточной для образования документа.

Документ – СЕИ, которая представлена на материальном носителе (бумажном или электронном) и имеет самостоятельное значение. Документы, характеризующие производственную деятельность, содержат большое количество показателей.

Информационный массив (файл) – представляет собой основную структурную единицу при автоматизированной обработке данных, является основой для создания баз данных. В массиве содержится группа однородных документов, объединенных по определенному признаку.

Информационный поток – совокупность информационных массивов, образуемых при решении конкретной экономической задачи.

Информационная подсистема – объединяет информацию, относящуюся к какому-либо блоку управления (бухучет, Финансы, материально-техническое снабжение, сбыт).

Информационная система – структурная единица высшего уровня – соотносится с каким-либо экономическим объектом (предприятием, фирмой, банком).

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Логическая структура экономической информации

Экономическая информация имеет дискретный характер, т.е. может быть структуирована и представлена как совокупность отдельных структурных единиц информации. Основными структурными единицами информации являются:

· реквизит – простейшая структурная единица информации, неделимая на смысловом уровне, отражающая количественную или качественную характеристику сущности (объекта, процесса и т.д.) предметной области;

· составная единица информации (СЕИ) – логически взаимосвязанная совокупность реквизитов;

· показатель — минимальная единица информации, сохраняющая информативность (самостоятельное значение);

· документ – СЕИ, которая представлена на бумажном носителе и имеет самостоятельное значение.

Реквизит-признак содержит качественную характеристику сущности, позволяющую выделить (идентифицировать) объект из множества различных объектов.

Реквизит-основаниесодержит количественную характеристику объекта, определяющую его состояние.

Реквизиты-признаки и реквизиты-основания, характеризующие объекты (процессы) одной предметной области, логически связаны между собой и образуют СЕИ. Экономический показатель – это СЕИ, включающая один реквизит-основание и несколько реквизитов-признаков. Поскольку экономический показатель является минимальной по составу информационной совокупностью, сохраняющей информативность, он является достаточным для образования самостоятельного документа.

Семантический (смысловой) анализ позволяет выявить функциональную зависимость реквизитов и выполнить на этой основе структуирование экономической информации. Такое структуирование дает возможность построить информационно-логическую модель (ИЛМ) предметной области и осуществить проектирование.

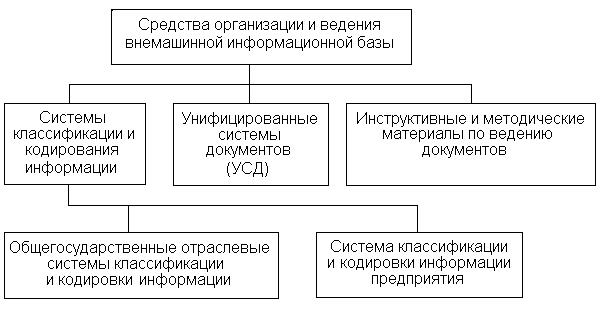

Средства организации и ведения внемашинной ИБ

К средствам организации и ведения внемашинной ИБ можно отнести:

· систему классификации и кодирования технико-экономической информации, содержащейся в документах предметной области;

· унифицированные системы документации, которые содержат типовые формы документов, рекомендованные для использования;

· систему организации и ведения документации.

Структура средств организации и ведения внемашинной ИБ.

Система классификации и кодирования технико-экономической информации.

Классификация – система распределения объектов (предметов, процессов, явлений, понятий) по классам в соответствии с определенным признаком. (Пример – классификация ИС).

Классификация информации позволяет ее систематизировать и упорядочить, что необходимо, для ее автоматизированной обработки. Классификация объектов одного вида позволяет выделять (группировать) подмножества объектов, обладающих одинаковыми признаками, или упорядочить объекты в соответствии со значениями признаков (классификация объектов – продукция, профессии, должности и т.д., классификация процессов – технологические операции, операции учета и т.д.). Признаком классификации может быть одно из свойств объекта, позволяющее установить сходство или различие отдельных экземпляров объекта.

Классификация используется как основа для кодирования признаков в обозначении объектов. Полученные кодовые обозначения объектов могут использоваться для автоматизированного упорядочивания и поиска объектов, обладающих заданными признаками. Одно из важных назначений кодирования – обеспечение уникальной идентификации объектов, которая в совокупности с принятой системой классификации четко определяет сущность объекта. Это особенно важно при проектирование БД при выделении информационных объектов и структурных связей между ними.

Различают два метода классификации – иерархический и фасетный.

Иерархический метод устанавливает между классификационными группами иерархические отношения подчинения, с последующей детализацией их свойств: класс, подкласс, группа, подгруппа, вид, подвид и т.д. (пример – биологическая классификация). Такая система классификации имеет вид дерева: корню этого дерева (корневому узлу) соответствует наиболее общее понятие, другим узлам – менее общие понятия, а «листьям» этого дерева – частные понятия. Связи между понятиями изображаются в виде отрезков прямых линий.(пример – классификация книг по содержанию: 1-ый уровень – художественная, техническая, научная; 2-ой уровень художественной – проза и поэзия, 2-ой уровень технической – авиация, космонавтика, компьютеры и т.д.. 2-ой уровень научной – математика, биология и т.д.).

Метод фасетной классификации основан на множестве независимых признаков. Набор таких признаков может быть произвольным, что позволяет группировать объекты по любому сочетанию признаков. Фасетный метод классификации является одноуровневым, исходное множество объектов разбивается на подмножества классификационных групп в соответствии со значениями признаков отдельных фасетов. Фасеты независимы между собой. (Пример – классификация учебных групп по 3 независимым признакам – кафедра, год поступления, форма обучения.).

Системой кодирования является совокупность правил образования кода.

Кодовое обозначение, которое характеризуется используемым набором символов, алфавитом (цифровой, буквенный, смешанный и др.), длиной (числом символов – позиций кода) и структурой обозначения. Структура кода определяется порядком кодируемых признаков. Место символа в коде является разрядом кода. Старший разряд находится слева от младшего. В коде часто предусматривается дополнительный (резервный) разряд для проверки кода – контрольный разряд.

Различают два метода кодирования – классификационный и регистрационный.

Классификационное кодирование построено на основе классификации объектов. Классификационная система может быть двух типов – последовательная и параллельная. Классификационная система кодирования основана на иерархической системе классификации, а параллельная – на фасетной классификации.

Регистрационная система кодирования не основана на предварительной классификации объектов. Код обеспечивает только идентификацию объектов. Регистрационная система может быть порядковой или серийно-порядковой. В регистрационной порядковой системе кодирования объекты нумеруются с помощью чисел натурального ряда. (Пример – идентификация уникальных записей в таблице Access с помощью ключевого поля типа счетчик.) Порядковая система кодирования используется, когда множество кодируемых объектов невелико и нет необходимости разбиения их на группы. Регистрационная серийно-порядковая система кодирования тоже подразумевает порядковую нумерацию объектов, но при этом номера разбиваются на серии, каждая из которых закрепляется за выделенной группой объектов. (Пример – регистрационные номера транспортных средств: Н-956-ЕС 61, старые паспортные данные: II-АН 535254)

Классификаторы. Документ, содержащий описание классификационных групп, структуру кода и наименование объектов, называется классификатором (кодификатором). Классификаторы могут иметь различную степень локализации: в пределах предприятия, отрасли, государства. (Пример: классификатор учебных групп – в пределах вуза). Примерами классификаторов, используемых на общегосударственном (отраслевом) уровне, являются классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП), классификатор предприятий и организаций, классификатор профессий рабочих, должностей служащих и др. В пределах предприятия используются локальные классификаторы структурных подразделений, готовой продукции, материалов и комплектующих, предприятий поставщиков и заказчиков и т.д. В качестве примера – полная структура кода по Общегосударственному Классификатору Промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП):

ХХ + Х + Х + Х + Х + 0000 + К : [В….]

Здесь используются обозначения: Х— для классификационного признака с цифровым алфавитом, В— … с буквенным алфавитом, 0-для порядкового кода с цифровым алфавитом, +— знак иерархической системы классификации; :- знак фасетной системы классификации.

Унифицированные системы документации. Для наиболее распространенных видов документации могут использоваться унифицированные формы, включенные в унифицированные системы документации (УСД). Многие УСД используются для задач общегосударственных систем обработки и сопрягаются с единой системой классификации и кодирования (ЕСКК) технико-экономической информации.

Системы документации включают стандартные технические условия, проектно-конструкторскую и технологическую, плановую, бухгалтерскую, финансовую, отчетно-статистическую документацию, документацию по материально-техническому снабжению и сбыту, по торговле и т.д.

На промышленных предприятиях документация регламентируется по фазам управления. В частности, используется единая система конструкторской документации (ЕСКД), единая система технологической документации (ЕСТД), система плановой документации, система первично-учетной документации, отчетно-статистическая, организационно-распорядительная и др.

Каждая система документации содержит перечень разрешенных для использования форм документов – формуляр-образец, на основе которого определяются формы документов, разрабатываются нормативные и методические материалы.

Нормативные материалы. Методические и инструктивные материалы по ведению документов содержат описание состава используемых документов предметной области и правила их заполнения. Инструкции разрабатываются в соответствии с регламентирующими документами, в том числе УСД и ЕСКК. В них определяются лица, ответственные за ведение документов, правильность их заполнения, достоверность содержащейся в них информации и передачу на обработку.

В состав методических и инструктивных материалов, в частности, сходят инструкции

— по заполнению документов данными;

— по контролю достоверности информации документов;

— по подготовке документов к вводу информации во внутримашинную информационную базу, в том числе по использованию кодовых обозначений;

— по приему и регистрации документов;

— по подготовке данных для корректировки;

— по архивированию первичных массивов данных;

— по хранению документов;

— по снятию копий документов;

— уничтожению документов и др.

6.1.4 Технология подготовки внемашинного информационного обеспечения

Наиболее важными вопросами подготовки внемашинного информационного обеспечения предметной области являются:

— определение состава документов, содержащих необходимую информацию для решения задач приложения пользователя;

— определения форм документов и структуры информации (выявление структурных единиц информации и их взаимосвязей);

— классификация и кодирование информации, обрабатываемой в задачах пользователя;

— разработка инструктивных и методических материалов по ведению документов и подготовка информации для обработки.

Подготовка документов. В процессе подготовки документов необходимо составить описание форм документов и их реквизитов, значения которых должны вводиться с документов в компьютер. Эти реквизиты, как правило, обводятся на форме документа утолщенной линией. Описания реквизитов удобно представить в табличном виде. Для каждого реквизита может быть определено сокращенное обозначение – имя реквизита, которое будет использоваться при формализации.

Например, для документа «Номенклатуро-ценник готовой продукции», который представляет собой таблицу вида:

| Код продукции | Наименование продукции | Единица измерения | Цена |

описание реквизитов будет иметь вид:

| Наименование формы документа | Наименование реквизитов | Обозначение реквизитов | Характеристика реквизитов |

| Тип | Длина | Точность | |

| Номенклатура-ценник | Код продукции Наименование Единица изм. Цена за един. | Prod_Code Prod_Naim Ed_Izm Prod_Cena | Симв. Симв. Симв. Числовой |

Кроме этого, для каждого реквизита может быть установлено множество допустимых значений: для числовых – это диапазон значений, для символьных – список возможных значений (Access – все поля имеют параметр «Условие на значение»; «Значение по умолчанию»; «Маска ввода»).

Подготовка системы классификации и кодирования. Сначала необходимо определить объекты предметной области, подлежащие классификации и кодированию. Для каждого вида объектов должен быть выбран метод классификации и кодирования. В процессе классификации устанавливаются признаки, по которым классифицируются и идентифицируются объекты. При этом необходимо рассмотреть возможность использования существующих классификаторов (ОКП, ЕСКК и т.п.)

В результате классификации объектов информации должны быть подготовлены соответствующие локальные классификаторы. Каждый классификатор должен содержать указание на выбранный метод классификации, названия классификационных группировок множества объектов каждого вида и соответствующих им признаков.

В процессе разработки системы кодирования должны быть выбраны и описаны способы формирования кодовых обозначений объектов, описана структура кодов. Далее необходимо присвоить значения кодов объектам. Структура кода должна быть минимально необходимой и достаточной с учетом возможных расширений множества объектов кодирования. Должен быть предусмотрен контроль правильности кода; обеспечена информационная совместимость с системами кодирования в других информационных системах. (Пример использования кодирования – серийно-порядковое кодирование подразделений, табельных номеров служащих, профессий работающих и т.д.).

Подготовка инструктивных и методических материалов. При разработке инструктивных и методических материалов ИО предметной области необходимо регламентировать порядок поступления документов на обработку и их регистрации. Должны быть созданы инструкции по подготовке документов для ввода данных как при первоначальной загрузке во внутримашинную сферу, так и при последующих корректировках нормативно-справочной информации. При разработке технологии ввода и первичной обработке данных надо выделить документы, необходимые для первоначальной загрузки внутримашинной информационной базы (нормативно-справочная и другая условно-постоянная информация) и документы для ввода оперативной (учетной) информации (извещения об изменении НСИ и др.).

В инструкциях по внесению изменений определяются соответствующие формы извещений на изменение, порядок их подготовки, периодичность поступления на обработку для поддержания ИБ в актуальном состоянии. Аналогичный регламентирующий материал должен быть отражен в инструкциях по подготовке и вводу оперативной информации.

В инструкциях определяются методы контроля корректности данных, которые позволяют избежать грубых ошибок при вводе данных и повышают достоверность информации во внемашинной сфере. При этом устананавливаются формы протоколов по результатам ввода для последующего анализа и возможных корректировок.

В необходимых случаях разрабатываются технологические схемы обработки содержащейся в документах информации при ее вводе в компьютер и формировании первичных массивов.