Что понимают под осмотическим давлением крови

Что понимают под осмотическим давлением крови

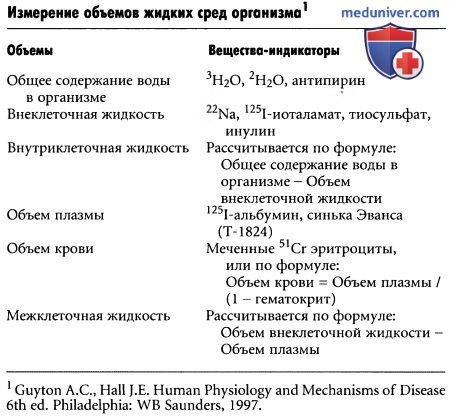

Поддержание адекватного объема одной или обеих (внутри- и внеклеточной) жидких сред организма является частой проблемой при лечении тяжелобольных. Распределение внеклеточной жидкости между плазмой и межклеточным пространством в основном зависит от уравновешивания сил гидростатического и коллоидно-осмотического давления, которые действуют на мембрану капилляров.

Распределение жидкости между внутри- и внеклеточной средами в основном определяется осмотическими силами мелких молекул растворенных веществ, преимущественно натрия, хлора и других электролитов, действующих по разные стороны мембраны. Причина этого распределения обусловлена свойствами мембран, проницаемость которых для воды высока, а для ионов даже очень небольшого диаметра, таких как натрий и хлор, практически равна нулю. Следовательно, вода быстро проникает через мембрану, а внутриклеточная жидкость, тем не менее, остается изотоничной по отношению к внеклеточной.

В следующем разделе рассмотрим взаимосвязь между внутри- и внеклеточной жидкостями и причины осмотического характера, способные влиять на перенос жидкости между этими средами.

В статье мы рассмотрим только наиболее важные теоретические положения, касающиеся регуляции объемов жидкости.

Теоретические основы осмоса и осмотического давления

Основы осмоса и осмотического давления изложены в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). В этой статье мы рассмотрим только наиболее важные теоретические положения, касающиеся регуляции объемов жидкости.

Осмос — процесс диффузии воды через полупроницаемую мембрану. Он происходит из области с высокой концентрацией воды в область с ее низкой концентрацией. Растворение вещества в воде приводит к снижению концентрации воды в данном растворе. Следовательно, чем больше концентрация вещества в растворе, тем ниже в нем содержание воды. Кроме того, вода диффундирует из области с низкой концентрацией вещества (высоким содержанием воды) в область с высокой концентрацией вещества (низким содержанием воды).

Поскольку проницаемость мембраны клеток избирательна (она относительно низка для большинства растворенных веществ, но высока для воды), то при повышении концентрации вещества с одной стороны мембраны вода проникает в эту область путем диффузии. Если растворенное вещество, такое как NaCl, добавить во внеклеточную жидкость, вода будет быстро выходить из клетки до тех пор, пока концентрации молекул воды по обе стороны мембраны не уравняются. Если, напротив, концентрация NaCl во внеклеточной жидкости снизится, вода из внеклеточной жидкости устремится в клетки. Интенсивность, с которой вода диффундирует в клетку, называют осмотической силой.

а) Соотношение молей и осмолей. Поскольку концентрация воды в растворе зависит от количества в нем частиц вещества, под термином «концентрация вещества» (независимо от его химического состава) понимают общее число частиц вещества в растворе. Это число измеряют в осмолях. Один осмоль (осм) соответствует одному молю (1 моль, 6,02×10 23 ) частиц растворенного вещества. Следовательно, каждый литр раствора, содержащий 1 моль глюкозы, соответствует концентрации 1 осм/л. Если молекула диссоциирует на 2 иона, т.е. возникают две частицы (например, NaCl распадается на ионы Na+ и Сl-), то одномолярный раствор (1 моль/л) будет иметь осмолярность 2 осм/л. Аналогично раствор, содержащий 1 моль вещества, которое диссоциирует на 3 иона, например сульфат натрия Na2SО4, будет содержать 3 осм/л. Поэтому термин «осмоль» определяют, ориентируясь не на молярную концентрацию вещества, а на число растворенных частиц.

В целом осмоль — слишком большая величина, чтобы использовать ее в качестве единицы измерения осмотической активности жидких сред организма. Обычно используют 1/1000 осмоли — миллиосмолъ (моем).

б) Осмоляльность и осмолярность. Осмолялъностью называют осмоляльную концентрацию вещества в растворе, которая выражается в количестве осмолей на килограмм растворителя. Когда же речь идет о количестве осмолей в литре раствора, эту концентрацию называют осмолярностью. Для сильно разведенных растворов, которыми являются жидкие среды организма, справедливо использовать оба термина, т.к. разница значений невелика. Во многих случаях сведения о жидких средах организма легче выражать в литрах, чем в килограммах, поэтому в большинстве расчетов, используемых в клинике, а также в следующих главах, за основу принята не осмоляльность, а осмолярность.

в) Осмотическое давление. Осмос молекул воды через избирательно проницаемую мембрану может быть уравновешен силой, приложенной в направлении, обратном осмосу. Величину давления, необходимую для прекращения осмоса, называют осмотическим давлением. Таким образом, осмотическое давление является непрямой характеристикой содержания воды и концентрации веществ в растворе. Чем оно выше, тем меньше в растворе содержание воды и выше концентрация растворенного вещества.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Физиология и нарушения водно-солевого обмена (методические материалы к практическим и семинарским занятиям)

Информация

Справочное пособие содержит информацию о физиологии водно-солевого обмена (ВСО). Также представлена информация о методах клинической и лабораторной диагностики нарушений ВСО. Перечислены варианты дисгидрий и методы лечения. Предназначается для врачей всех специальностей, курсантов ФПК и студентов медвузов.

Вода организма

Электролитный состав организма

Факторы, влияющие на перемещение внеклеточной воды в организме

Как уже упоминалось выше, вода является транспортной средой, переносящей питательные вещества и кислород к клеткам и уносящей продукты метаболизма от клеток через интерстициальное пространство в кровоток. Возникает вопрос – каким образом вода «знает» куда и что переносить?

Физиология рассматривает три фактора, определяющих целенаправленное движение воды при транскапиллярном обмене:

2. Часть осмотического давления, создаваемую в биологических жидкостях белками, называют коллоидно-осмотическим (онкотическим) давлением (КОД).

Оно составляет примерно 0,7% осмотического давления (или осмотической концентрации), т. е. около 25 мм рт. ст. (2 мосмоль/кг), но имеет исключительно большое функциональное значение в связи с высокой гидрофильностью белков и неспособностью их свободно проходить через полупроницаемые биологические мембраны.

Механизмы поддержания внутриклеточного объема жидкости и внутриклеточного ионного состава

«Натриевый насос». Мембранная проницаемость Na+ в общем в 10-20 раз меньше, чем К+. Однако наличие градиента концентраций Na+ во вне- и внутриклеточном пространствах и отрицательный внутриклеточный заряд могли бы обеспечить силу, способную двигать Na+ в сторону клетки.

В действительности этого не происходит, поскольку такая сила оказывается сбалансированной другой, действующей в обратном направлении и называемой натриевым насосом. Энергия натриевого насоса, являющегося специфическим свойством клеточной мембраны, обеспечивается гидролизом аденозинтрифосфата (АТФ) и направлена на выталкивание Na+ из клетки [Whittman R., Wheeler К. Р., 1970].

Эта же энергия способствует движению К+ внутрь клетки. Установлено, что противоположно направленные движения К+ и Na+ осуществляются в пропорции 2:3. По мнению М. W. В. Bradbury (1973), с физиологической точки зрения для К+ этот механизм не столь существен, так как последний в норме обладает высокой способностью проникать через клеточную мембрану. Описанный механизм является основным для обеспечения постоянства концентрации клеточных и внеклеточных компонентов. Принципиально важен тот момент, что осмолярность внутриклеточной воды величина достаточно постоянная и не зависящая от осмолярности внеклеточного пространства. Это постоянство обеспечивается энергозависимым механизмом.

Что понимают под осмотическим давлением крови

ЗНАЧЕНИЕ ГИПОТАЛАМУСА И НЕЙРОГИПОФИЗА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕГУЛЯЦИИ ВОДНО-СОЛЕВОГО ГОМЕОСТАЗА В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПАТОЛОГИИ. ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА ПРИ ДЕФИЦИТЕ И ГИПЕРПРОДУКЦИИ АНТИДИУРЕТИЧЕСКОГО ГОРМОНА

В регуляции водно-солевого обмена участвуют прямо или косвенно практически все известные гормоны, а также ренин-ангиотензиновая система, АПУД-система, цитокины, клеточные медиаторы воспаления, аллергии и другие биологически активные соединения.

Прежде всего, необходимо отметить роль основных гормональных и гуморальных регуляторов водно-солевого баланса – АДГ, минералокортикоидов, ренин-ангиотензиновой системы, предсердного натрийуретического фактора.

Как известно,АДГ, или вазопрессин, – полипептид, который синтезируется в n. Supraopticus переднего гипоталамуса в виде препрогормона, а затем в комплексе с нейрофизином II, пептидом-переносчиком по супраоптико-гипофизарному тракту поступает в нейрогипофиз, частично в медиальное возвышение и в III желудочек мозга. Специальные протеазы отщепляют нейрофизины II от АДГ.Кальций-зависимая секреция АДГ из нейрогипофиза возникает и усиливается на фоне раздражения центральных и периферических осморецепторов, волуморецепторов – при гипотензии, гиповолемии, гиперосмолярном состоянии. Установлена возможность усиления продукции АДГ под влиянием ацетилхолина через Н-рецепторы и нейропептида V.

Биологические эффекты вазопрессина реализуются при участии V1- и V2-рецепторов, ассоциированных с G-белками. Через V2-рецепторы вазопрессин включает стимуляцию аденилатциклазы и протеинкиназ эпителия дистальных почечных канальцев и собирательных трубочек, обеспечивая реабсорбцию до 13% всей первичной мочи. При участии АДГ формируется канал-переносчик в клетках-мишенях (аквапорин-2), обеспечивающий реабсорбцию воды без задержки натрия. Вазопрессин способствует созданию натриевого градиента в петле Генле, а также активирует фильтрацию.

В условиях нормы интенсивность выделения вазопрессина в течение суток достаточно динамична и зависит от осмотического давления плазмы крови (в норме 285-287 ммоль/кг). При снижении осмотического давления крови подавляется продукция АДГ, что приводит к угнетению факультативной реабсобции воды в дистальных почечных канальцах, развитию полиурии, гипостенурии.

В случаях развития гиперосмии возникает активация центральных и периферических осморецепторов, усиливается продукция и секреция в кровь вазопрессина, активируется дистальная реабсорбция воды, возникают олигоурия, гиперстенурия. Последние лежат в основе компенсаторной задержки воды при дегидратации организма.

Биологические эффекты повышенных концентраций АДГ (вазопрессина) особенно важны при стрессорных ситуациях (травмах, кровопотере, плазмопотере, различных видах дегидратации организма) и направлены на компенсаторную задержку воды. Абсолютный или относительный дефицит вазопрессина лежит в основе тяжелейших нарушений водно-солевого гомеостаза, характерных для несахарного диабета.

Несахарный диабет – хроническое заболевание, встречающееся у лиц обоего пола, чаще в возрасте от 18 до 25 лет, а иногда формирующееся и в течение первого года жизни ребенка.

Этиологические факторы несахарного диабета чрезвычайно разнообразны. Заболеванию могут предшествовать травмы черепа, психоэмоциональные стрессорные воздействия, разнообразные бактериальные и вирусные инфекции (скарлатина, бруцеллез, грипп, сифилис, туберкулез, менингит). В 50% случаев у детей и 20% случаев у взрослых несахарный диабет развивается при опухолевом поражении гипоталамуса и гипофиза, чаще при краниофарингеомах. глиоме, метастазах бронхогенного рака, рака молочной железы. При так называемом идиопатическом несахарном диабете установить причину заболевания не удается. В ряде случаев имеет место наследственная форма заболевания: тип наследования – рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой.

В основе идиопатических семейных форм несахарного диабета могут лежать мутации 20-й пары хромосом, а у 1/3-1/4 больных с так называемыми идиопатическими формами несахарного диабета выявляются антитела к клеткам гипоталамо-гипофизрной системы, секретирующим вазопрессин, или к вазопрессину.

Несахарный диабет наследственной природы с аутосомно-рецессивным типом наследования может быть проявлением DIDMOAD синдрома, включающего несахарный диабет (diabetes insipidus), сахарный диабет (diabetes mellitus), атрофию зрительного нерва (opticatrophy) и глухоту (sensorineural).

Наряду с центрогенными формами несахарного диабета наследственного или приобретенного происхождения, в основе которого лежит абсолютный дефицит АДГ, различают периферические или нефрогенные формы заболевания.

Нефрогенный несахарный диабет связан со снижением чувствительности рецепторов дистальных почечных канальцев к АДГ и появлением резистентности к действию вазопрессина. Указанная форма патологии возникает при пиелонефрите, гипокалиемии, гиперкальциемии, гипонатриемии, при приеме ряда лекарственных препаратов(фуросемида, препаратов лития, антибиотиков).

Таким образом, в основе нарушений водно-солевого гомеостаза при несахарном диабете, то есть при абсолютной или относительной недостаточности АДГ, лежат наследственные или приобретенные формы патологии, связанные с дефицитом синтеза АДГ или нарушением рецепции гормона V2-рецепторами дистальных почечных канальцев и собирательных трубочек.

Классические проявления заболевания – это полиурия, гипоизостенурия и полидипсия. Суточный диурез при указанной патологии составляет 8-15 л и более, а количество выпиваемой жидкости может доходить до 15-20 л. Жажда и частое мочеиспускание не прекращаются даже ночью. Моча выделяется в больших количествах (по 500-800 мл и более), а ее удельная плотность чрезвычайно низка (1,005-1,015). Резкая полиурия приводит к дегидратации организма: у больных отмечаются сухость кожи, гипосиалия, гипосекреция желез желудочно-кишечного тракта, снижение потоотделения. При ограничении вводимой жидкости усиливаются симптомы дегидратации: резкая сухость слизистых ротовой полости и конъюнктивы глаз, головная боль, слабость, тошнота, сердцебиение. В этих случаях наступает сгущение крови, происходит быстрое снижение веса.

Несахарный диабет в своем развитии проходит три фазы:

1) внезапная полиурия в течение от нескольких часов до 5-6 дней;

2) период антидиуреза (до 7-12 дней) связан с выбросом вазопрессина из аксонов супраоптикогипофизарного тракта;

3) стабильная полиурия.

Несахарный диабет может возникать не только как самостоятельное заболевание, но и как проявление других форм патологии: акромегалии, адипозо-генитальной дистрофии, гиперпаратиреоза.

Гипергидропексический синдром (синдром Пархона) характеризуется олигурией, задержкой воды в организме, связанных с гиперпродукцией АДГ. Избыточная нерегулируемая секреция вазопрессина (болезнь Пархона) возникает даже при снижении онкотического и осмотического давления крови. В условиях нормы при гипонатриемии, как известно, осмолярность плазмы крови поддерживается большим или меньшим освобождением вазопрессина, адекватным состоянию коллоидно-осмотического давления. Даже незначительное снижение осмолярности плазмы крови приводит к подавлению освобождения вазопрессина. При болезни Пархона в условиях раздражения супраоптикогипофизарного тракта, нейрогипофиза на фоне действия разнообразных патогенных факторов возникает перманентная гиперсекреция вазопрессина, несмотря на формирующуюся в процессе гиперпродукции гормона гипонатриемию и гипоосмолярность плазмы крови. Нерегулируемое освобождение вазопрессина в кровь приводит к постоянной стимуляции факультативной реабсорбции воды в почках и ее задержке в различных органах и тканях. При этом концентрация натрия в плазме крови падает ниже 120-110 ммоль/л.

Болезнь Пархона характеризуется психоневрологической симптоматикой – развитием апатии, сонливости, дезориентации в пространстве, гипотермии, гипорефлексии или в ряде случаев судорожного синдрома, отека мозга. При критическом падении содержания натрия в крови (ниже 120 ммоль/л) возникает летальный исход.

Гиперосмолярный, гипернатриемический синдром характеризуется резким возрастанием содержания натрия в крови (свыше 145 ммоль/л) и высокой осмолярностью плазмы крови (выше 300 ммоль/л).

Гиперосмолярный синдром возникает под воздействием патогенных факторов различной этиологии в частности при кровоизлиянии в гипоталамус, при опухолевом процессе (краниофаригиома, менигиома, хромофобная аденома, метастазах неоплазий в структуры гипоталамо-гипофизарной системы, а также при туберкулезе, травмах черепа). В ряде случаев гиперосмолярный синдром не связан с эндокринопатиями, а возникает как следствие дефицита жидкости при недостаточном поступлении ее в организм или при чрезмерной потере (при ожогах, обморожениях, рвоте, поносах и т. д.).

В основе гиперосмолярного синдрома, связанного с патологией гипоталамо-гипофизарной системы, лежит снижение или отсутствие чувствительности осморецепторов на гипер- или гипоосмию, формирование чувства гиподипсии и адипсии, отсутствие адекватного освобождения вазопрессина в ответ на гиперосмию.

Развитие дегидратации при гиперосмолярном синдроме характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, в частности, формированием неврологической симптоматики в виде спутанного сознания, сонливости, судорог, ригидности мышц. Гиперосмия у детей проявляется развитием лихорадки, одышки. Характерным признаком гиперосмолярного синдрома является гиподипсия и даже адипсия. При тяжелых формах гиперосмолярной дегиратации может появляться умеренное чувство жажды.

В основе гиперосмолярного синдрома, связанного с патологией гипоталамо-гипофизарной системы, лежит снижение или отсутствие чувствительности осморецепторов на гипер- или гипоосмию, формирование чувства гиподипсии и адипсии, отсутствие адекватного освобождения вазопрессина в ответ на гиперосмию.

Оценка тяжести кровопотери в хирургической практике. Часть II

Клиническая оценка тяжести кровопотери является исторически самым ранним способом определения нарушений постгеморрагических нарушений гомеостаза, но в настоящее время – самым распространенным способом. Описание основополагающих клинических признаков травматического повреждения с острой кровопотерей мы находим уже в дневниках Н. И. Пирогова, относящихся к периоду Крымской кампании 1854 года: «Лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание тоже едва приметно. ». Клиническая характеристика кровопотери, основанная на оценке уровня сознания, окраски и температуры кожных покровов, тонуса периферических вен, частоты пульса и дыхания, актуальна и в настоящее время.

Скрининговым методом оценки тяжести кровопотери является предложенный в 1967 году Алговером и Бури шоковый индекс, представляющий собой отношение частоты сердечных сокращений к систоличекому артериальному давлению. Чем выше индекс, тем массивнее кровопотеряе и хуже прогноз. В норме индекс равен 0, 5. Нарастание индекса Альговера свидетельствует о прогрессировании тяжести кровопотери:

Величина

шокового индекса

Ориентировочный

дефицит ОЦК

0, 9 – 1, 2

1, 3 – 1, 4

В связи с этим, все большему числу клиницистов представляются более физиологически обоснованными и клинически значимыми классификации кровопотери, основанные на клинически определяемой степени резистентности к ней организма. Именно уровень компенсации перенесенной кровопотери представляет несомненный практический интерес, ведь все последующие лечебные мероприятия направлены на стабилизацию функций организма, в той или иной степени нарушенных при кровотечении. Несомненно, к тому же, что в экстренной ситуации целесообразной и практически применимой является такая система оценки кровопотери, которая бы на основании минимального количества параметров позволяла адекватно и быстро определять тяжесть кровопотери не только в стационаре, но уже и на догоспитальных этапах медицинской помощи. Так, Н. А. Яицкий и соавт. (2002) разделяют острую кровопотерю на три степени только на основании величин АДсист и ЧСС (табл. 1)

Степень кровопотери

Лежа на спине

Сидя

АДсист, мм Hg

ЧСС, в мин

АДсист, мм Hg

ЧСС, в мин

Легкая

Средняя

Тяжелая

Являясь отражением состояния макроциркуляции и, весьма ориентировочно, состояния микроциркуляции, измерение АД может служит быстрым методом оценки гемодинамики и проведения простого ее мониторинга.

В современной клинической практике наибольшее распространение получили методы оценки тяжести кровопотери, имеющие в своей основе анализ комплекса клинических и рутинных лабораторных критериев.

В 1982 году Американская коллегия хирургов на основании интегрального анализа десятков тысяч случаев острых кровотечений различной этиологии, предложила дифференцировать кровопотерю на 4 класса кровотечений в зависимости от клинической симптоматики (по P. L. Marino, 1998):

класс I – при этом клинические симптомы отсутствуют или имеется тахикардия в покое, прежде всего в положении стоя; ортостатической тахикардия считается тогда, когда ЧСС увеличивается не менее, чем 20 ударов в 1 минуту, при переходе из горизонтального положения в вертикальное (соответствует потере 15% объема циркулирующей крови или менее) ;

класс II – основным клиническим признаком его является ортостатическая гипотензия или снижение АД не менее, чем на 15 мм. рт. ст при переходе из горизонтального положения в вертикальное, в положении лежа АД нормальное или несколько снижено, диурез сохранен (соответствует потере от 20 до 25% ОЦК) ;

класс III – проявляется гипотензией в положении лежа на спине, олигурией менее 400 мл/сутки (соответствует потере от 30 до 40% ОЦК) ;

класс IV – проявляется коллапсом и нарушением сознания до комы (потеря более 40% ОЦК).

В современной рациональной трансфузиологии основными ориентирами оценки тяжести кровопотери также являются адекватное сознание, достаточный диурез (> 0, 5 мл/кг/час), отсутствие гипервентиляции, показатели гемокоагуляции, динамика центрального венозного, пульсового и среднего динамического давления, изменение артерио-венозной разницы по кислороду (А. П. Зильбер, 1999; В. С. Ярочкин 1997, 2004).

Одной из последних отечественных классификаций острой кровопотери предложена А. И. Воробьевым (2002). Автор подчеркивает, что именно клинические, а не лабораторные показатели должны являться определяющими в оценке тяжести кровопотери (табл. 2).

Показатель

Степень тяжести

Пульс, в мин.

Пульсовое давление

Нормальное или повышено

ЧДД, в мин.

Почасовой диурез, мл

Состояние ЦНС

Объем кровопотери, мл

(% ОЦК)

В повседневной клинической практике мы используем классификацию тяжести кровопотери, основанную как на оценке клинических критериев (уровень сознания, признаки периферической дисциркуляции, АД, ЧСС, ЧДД, ортостатическая гипотензия, диурез), так и на оценке основополагающих показателей картины красной крови – величин гемоглобина и гематокрита (В. К. Гостищев, М. А. Евсеев, 2005). Классификация различает четыре степени тяжести острой кровопотери:

I степень (легкая кровопотеря) – характерные клинические симптомы отсутствуют, может иметь место ортостатическая тахикардия, уровень гемоглобина выше 100 г/л, гематокрит – не менее 40%. Отражает величину дефицита ОЦК до 15%.

II степень (кровопотеря средней тяжести) – из клинических симптомов определяется ортостатическая гипотензия со снижением АД более чем на 15 мм рт. ст. и ортостатическая тахикардия с увеличением ЧСС более чем на 20 ударов в минуту, уровень гемоглобина в пределах 80 – 100 г/л, гематокрит – в пределах 30 – 40%. Отражает величину дефицита ОЦК 15 – 25%.

III степень (тяжелая кровопотеря) – клинически определяются признаки периферической дисциркуляции (дистальные отделы конечностей холодные наощупь, выраженная бледность кожи и слизистых), гипотония (АДсист находится в пределах 80 – 100 мм рт. ст. ), тахикардия (ЧСС более 100 в минуту), тахипноэ (ЧДД более 25 в минуту), явления ортостатического коллапса, диурез снижен (менее 20 мл/час), уровень гемоглобина находится в пределах 60 – 80 г/л, гематокрит – в пределах 20 – 30%. Отражает величину дефицита ОЦК 25 – 35%.

IV степень (кровопотеря крайней степени тяжести) – из клинических симптомов характерными являются нарушение сознания, глубокая гипотония (АДсист менее 80 мм рт. ст. ), выраженные тахикардия (ЧСС более 120 в минуту) и тахипноэ (ЧДД более 30 в минуту), признаки периферической дисциркуляции, анурия; уровень гемоглобина находится ниже 60 г/л, гематокрита – 20%. Отражает величину дефицита ОЦК больше 35%.

В основу данной классификации положена оценка наиболее значимых клинических симптомов, отражающих реакцию организма на кровопотерю. Определение уровня гемоглобина и гематокрита представляется также весьма важным в оценке тяжести кровопотери, особенно при III и IV степени тяжести, поскольку в данной ситуации гемический компонент постгеморрагической гипоксии становится весьма существенным. Кроме того, уровень гемоглобина по-прежнему является решающим критерием для определения показаний для трансфузии эритроцитарной массы.

Следует заметить, что срок от появления первых симптомов кровотечения и тем более от его действительного начала, составляющий, как правило, не менее суток, делает показатели гемоглобина и гематокрита вполне реальными в силу успевшей развивиться за данный период гемодилюции. В случае несоответствия клинических критериев показателям гемоглобина и гематокрита оценку тяжести кровопотери следует проводить, учитывая показатели, в наибольшей степени отличающиеся от нормальных значений.

Предложенная классификация тяжести кровопотери представляется нам приемлемой и удобной именно для клиники ургентной хирургии, как минимум, по двум причинам. Во-первых, оценка кровопотери не требует проведения сложных специальных исследований. Во-вторых, возможность определения степени кровопотери сразу же в приемном отделении позволяет решить вопрос о необходимости начала инфузионной терапии и госпитализации пациента в отделение интенсивной терапии.

По нашим наблюдениям из 1204 пациентов с ОГДЯК у большей части (35, 1%) пациентов при госпитализации была диагностирована кровопотеря II степени. С кровопотерей III и I степеней были госпитализированы соответственно 31, 2% и 24, 8% пациентов. Доля пациентов с кровопотерей IV степени составила 8, 9%. Доля пациентов с кровопотерей I степени с увеличением возраста пациентов имела тенденцию к снижению с 33, 5% у больных моложе 45 лет до 2, 3% у больных старческого возраста, что может быть объяснено уменьшающейся с возрастом резистентностью организма к кровопотере и возникновением выраженной клинической манифестации при сравнительно меньших темпах геморрагии. Напротив, массивная кровопотеря для больных пожилого и старческого возраста приобретает характер фатальной уже на догоспитальном этапе, о чем свидетельствует снижение доли больных с кровопотерей III и IV степеней в возрастных группах 60 – 74 лет и старше 75 лет.

Среди больных с кровопотерей I и II ст. наибольший удельный вес имели пациенты моложе 45 лет. Доля больных в возрасте 45 – 59 лет, составлявшая при кровопотере I ст. 31, 4%, достигает 40, 3% при кровопотере III ст. Данный возрастной контингент составлял практически половину больных с кровопотерей IV ст. Доля больных 60 – 74 лет достигает максимума при кровопотере II степени и уменьшается при усугублении тяжести кровопотери. Аналогичная картина распределения отмечается и у больных старческого возраста: 15, 9% среди больных со II ст. кровопотери и совсем незначительная среди больных с III (7, 5%) и IV (5, 5%) ст.

Оценка нарушений системы гемостаза у больных с ОГДЯК. Помимо определения тяжести кровопотери принципиально важной задачей диагностики у пациентов с гастродуоденальными язвенными кровотечениями является количественная и качественная оценка нарушений системы гемостаза, поскольку расстройства гемокоагуляции являются важнейшим патогенетическим звеном синдрома острой массивной кровопотери, а их адекватная и своевременная коррекция – обязательным компонентом заместительной терапии. А. И. Воробьев и соавт. (2001) подчеркивают, что очень часто острая массивная кровопотеря происходит у больных с исходно существующими нарушениями в системе свертывания крови. Наиболее часто эти нарушения проявляются формированием гиперкоагуляционного синдрома, нередко определяющего тяжесть течения синдрома острой массивной кровопотери, трансфузиологическую тактику ее восполнения и предупреждения развития острого ДВС-синдрома.

Гиперкоагуляционный синдром характеризуется определенными клиническими проявлениями и лабораторными признаками повышенной готовности крови к свертыванию при отсутствии тромбозов. Общее состояние при гиперкоагуляционном синдроме чаще удовлетворительное, больные могут отмечать чувство «тяжести в голове» и головную боль, быструю утомляемость, слабость. Кровь при заборе из вены сворачивается прямо в игле, места венепункции легко тромбируются. Несмотря на то, что кровяной сгусток в пробирке формируется быстро, он рыхлый и нестойкий; отмечаются укорочение времени свертывания крови по Ли-Уайту и АЧТВ, повышены агрегационные показатели тромбоцитов, удлинен фибринолиз.

Принято считать, что массивная кровопотеря, сопровождающаяся выраженными нарушениями гемодинамики с расстройствами периферического кровотока, практически всегда сопровождается появлением гиперкоагуляционной фазы ДВС-синдрома. Гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома часто бывает весьма скоротечной и не диагностируется. Тем не менее, при данной фазе ДВС-синдрома признаки гиперкоагуляции выражены весьма отчетливо: укорочены АЧТВ, протромбиновое время, снижены уровень фибриногена и число тромбоцитов. Скорость образования кровяного сгустка в пробирке по-прежнему ускорено, но он остается рыхлым и нестойким.

Для гипокоагуляционной фазы ДВС-синдрома характерны с одной стороны лабораторные маркеры коагулопатии потребления а с другой – наличием признаков гипокоагуляции и диффузного геморрагического диатеза (кровоточивость гематомно-петехиального типа). Приводим основные лабораторные и клинические признаки гиперкоагуляционного синдрома и фаз ДВС-синдрома (табл. 3).

Форма нарушения гемокоагуляции

Лабораторные и клинические признаки

Гиперкоагуляционный синдром

Лабораторные признаки: укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активности тромбоцитов; снижение активности фибринолиза.

Клинические проявления: тромбирование иглы при венепункции, быстрое формирование рыхлого и нестойкого кровяного сгустка в пробирке.

Гиперкоагуляционная фаза ДВС-синдрома

Лабораторные признаки: укорочение АЧТВ, протромбинового времени; повышение активности тромбоцитов при сниженном их количестве; снижение уровня фибриногена, АТ III, протеина С, активности фибринолиза.

Клинические проявления: быстрое тромбирование иглы при венепункции, появлене признаков полиорганной недостаточности.

Гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома

Лабораторные признаки: удлинение АЧТВ, протромбинового времени, снижение количества и активности тромбоцитов; снижение уровня фибриногена, факторов свертывания, АТ III, протеина С; ускорение фибринолиза; резкое повышение уровня продуктов деградации фибрина, D-димеров.

Клинические проявления: трудноконтролируемая диффузная кровоточивость, развернутая картина полиорганной недостаточности.

Статья добавлена 2 апреля 2016 г.