Что последовало за политическим объединением русских земель история 7 класс

ГДЗ история России 7 класс Андреев, Данилевский Дрофа 2019-2020 Задание: §2 Российское государство и общество в первой трети XVI в.

Стр. 17. Главный вопрос урока

Было ли укрепление верховной власти обязательным условием развития государства в первой трети XVІ в.?

Сильная верховная власть – залог сохранения всех русских земель в границах одного государства. Если бы произошло ослабление власти – этим обязательно бы воспользовались соседи и попытались бы отобрать часть территории Российского государства.

Стр. 19. Вопросы и задания к пункту параграфа

1. Что последовало за политическим объединением русских земель?

Политическое объединение русских земель в конце XV – в начале XVI вв. привело к тому, что на карте Европы возникло большое и могущественное государство – Россия. Это кардинально поменяло международную обстановку в регионе. Московское государство все настойчивее стало заявлять о своих интересах на международной арене.

2. Расскажите об изменениях в хозяйственной жизни на территории Российского государства в первой трети XVІ в.

Окончательное объединение русских земель в единое централизованное государство положительно повлияло на развитие хозяйственных отношений. Если раньше удельные княжества были изолированы друг от друга, то с созданием Российского государства началось бурное развитие ремесел, различных промыслов и торговли. Кроме того, объединение русских земель способствовало освоению новых территорий (особенно на окраинах страны). Лесные чащи вырубались, а на их месте появлялись пашни и новые поселения. Процессам освоения новых земель также способствовала православная церковь.

Стр. 21. Вопросы и задания к пункту параграфа

1. Как изменился состав Боярской думы с завершением объединения русских земель вокруг Москвы?

После завершения объединения русских земель вокруг Москвы, в начале XVI в. в составе Боярской думы появился третий чин – думный дворянин (предназначался для людей незнатного происхождения), который был ниже, чем существовавшие ранее чины боярина и окольничего.

2. Охарактеризуйте систему местничества. Чьи интересы она защищала

Местничество – это порядок занятия престижных должностей в Московском государстве, в зависимости от происхождения человека. Если он происходил из древнего знатного рода, то у него было больше шансов занять какую-то государственную должность или пост. В такой ситуации карьера полностью зависела не от личных способностей человека и его заслуг, а только от степени знатности рода. Благодаря местничеству, русская аристократия могла чувствовать себя независимой от воли великого князя.

Таким образом система местничества защищала исключительно интересы родовитого боярства. Кроме того, она препятствовала занятию важных государственных должностей людьми низкого происхождения (например, мелкими дворянами).

Стр. 22. Вопросы и задания к пункту параграфа

1. Охарактеризуйте систему управления на местах.

После отмены удельной системы землевладельцы в уездах становились подданными великого князя московского и были вынуждены служить ему. Для этого служилые люди (дворяне) объединялись в служилые города. Управление на местах осуществляли наместники и волостели. Они были представителями центральной власти. При этом местное население должно было содержать их за свой счёт, а также платить им различные пошлины и подати.

2. Кто составил основу поместного войска? Почему возникла необходимость в его создании?

Основу поместного войска составляли дворяне (служилые люди). При этом все необходимое для военной службы они приобретали самостоятельно, за счёт доходов с земли (поместий и вотчин). Великий князь жаловал земли на поместном праве (дворянин владел землей до тех пор, пока пребывал на службе). Необходимость в создании поместного войска состояла в том, что в случае вражеского нападения (особенно с юга) властям нужно было в кратчайшие строки собрать служилых людей и дать отпор противнику.

Стр. 23. Вопросы и задания к пункту параграфа

1. Какой смысл был заложен в титулы «государь всея Руси» и «само-держец»?

Каждый из указанных титулов имел крайне важное значение. «Государь всея Руси» позволял великим князьям московским претендовать на все земли, которые ранее входили в состав Древней Руси (часть русских земель в предыдущие столетия была захвачена Польшей и Литвой). В свою очередь, «самодержец» означало, что власть московских государей является независимой и никем не ограниченной.

2. Какие идеи легли в основу теории «Москва — Третий Рим»?

В основу теории «Москва – Третий Рим» легли религиозные идеи, согласно которым Московское государство является историческим преемником Римской (первый Рим) и Византийской (Второй Рим) империй. Считалось, что Бог наказал Первый и Второй Рим за «шатания в истинной вере», а Третий Рим – наоборот, поддержал. Именно Москва стала хранительницей истинного православия и поэтому пользовалась особенным покровительством Господа.

Стр. 24. Вопросы и задания в конце параграфа

1. Прочитайте эпиграф:

1) О каком «гнёте басурманском» вспоминает летописец?

Речь идет о периоде с середины XIII по середину XV в., когда русские земли находились в зависимости от Золотой Орды и были вынуждены платить её ханам дань. В те времена русские князья не были самостоятельными правителями и для подтверждения права на княжение должны были получить согласие от хана (т.н. ярлык на княжение).

2) Какие события стали началом обновления Руси? Подходит ли для их описания образ «тихой весны»? Свой ответ объясните.

Скорее всего, началом обновления Руси можно назвать Стояние на реке Угре, которое произошло в 1480 г. и окончательно отменило любую зависимость Московского государства от ордынских захватчиков. С тех пор Русь становилась по-настоящему независимой. Образ «тихой весны» как нельзя удачно подходит к этим событиям. Весна – всегда является символом возрождения к жизни, а поскольку избавление от зависимости прошло без каких-либо битв, эпитет «тихая» подчеркивает бескровность во время достижения поставленной цели.

3) Узнайте в толковом словаре значение слова «благочестие».

Благочестие – постоянное соблюдение человеком различных религиозных правил, требований и предписаний.

2. Почему Российскому государству понадобились новые органы управления?

Создание новых органов управления – приказов, было необходимо для дальнейшей централизации Московского государства. Благодаря приказам можно было совершать управление всей территорией страны и сосредотачиваться при этом на конкретных сферах государственной жизни.

3. С помощью интернет-ресурсов подготовьте сообщение о происхождении названия «приказ» как органа управления.

Приказ – органы государственного управления, которые существовали в Московском государстве в XVI – XVII вв. Особенностью приказов было то, что они руководили определенной сферой или направлением. Например, Посольский приказ занимался внешней политикой России, Разбойный – борьбой с преступностью, Челобитный – рассмотрением обращений подданных. Приказы возглавляли бояре, которых лично назначал государь. Он буквально приказывал им возглавить управление той или иной сферы. Так и появилось название «приказ».

Источник информации: http://www.endic.ru/enc_sovet/Prikaz-51283.html

4. Какое место занимали бояре в политической жизни государства в начале XVI в.? Как вы думаете, что было выгодней для боярина — владеть вотчиной или кормиться с государственной должности?

Власть бояр в начале XVI в. была большой. Согласно традиции, великий князь не должен был принимать какие-то важные государственные решения, предварительно не посовещавшись с Боярской думой. Однако с укреплением верховной власти влияние бояр начало уменьшатся.

Для боярина было намного выгоднее владеть вотчиной, чем кормиться с государственной должности. Вотчина была его личной собственностью, унаследованной от предков, и никто не мог её отобрать. В свою очередь, занимающие государственную должность бояре полностью зависели от воли великого князя московского. В таком случае, потеря должности означала бы потерю дохода.

5. Почему представление о Москве как о Третьем Риме было важно и для церкви, и для государства?

Представление о Москве как о Третьем Риме было важно по разным причинам. Для церкви такая идея означала, что Москва становится крупнейшим религиозным центром христианского мира, наравне с Римом и Константинополем. А для Российского государства данная теория подтверждала самодержавную власть великого князя как единственно правильную форму правления.

Стр. 24. Вопросы и задания к документу

1. Какие слова в послании говорят о взглядах Филофея на происхождение великокняжеской власти?

В этом документе Филофей, для подтверждения божественного происхождения великокняжеской власти, приводит такие слова: «…тому, кто установлен высшей и всемогущей, вседержащей рукой Бога, которым цари царствуют…».

2. Почему старец убеждён, что четвёртого Рима не будет?

Филофей твердо убежден, что четвёртого Рима не будет потому, что Российское государство – это центр истинной христианской веры, которой является православие. И теперь весь христианский мир зависит от Москвы. Подтверждением является фраза: «…твоё христианское царство иным не заменится…»

Стр. 24. Главный вопрос урока

Было ли укрепление верховной власти обязательным условием развития государства в первой трети XVІ в.?

В. Укрепление верховной власти было обязательным условием сохранения единства территорий и успешного строительства централизованного государства.

ГДЗ история России 7 класс Пчелов, Лукин Русское Слово 2020 Задание: §1 Завершение объединения русских земель

Стр. 6. Вспомните

Как происходило завершение объединения русских земель?

Русские земли были полностью объединены во время правления великого князя московского Василия ІІІ, который находился у власти в 1505 – 1533 гг. Первой была присоединена Псковская земля – в 1510 г. В 1514 г. Москва отвоевала Смоленск у Литвы. А в 1521 г. в состав Русского государства вошло Рязанское княжество. Таким образом, практически все русские земли были объединены вокруг Москвы.

Как обустраивалось единое Российское государство?

Московское государство было монархией. Вся верховная власть принадлежала великому князю (позже – царю). Самые знатные и влиятельные люди государства входили в состав Боярской думы. С ней должен был советоваться государь при принятии наиболее важных решений. В случае отсутствия государя в столице, а также в некоторых других случаях, для управления страной создавалась временная комиссия из наиболее могущественных бояр. Она называлась Малой думой.

В XVI в. появились приказы – специальные учреждения, которые занимались определенными направлениями жизни Русского государства или его территориями (например, Поместный приказ, Разрядный приказ, Казённый приказ и т.п.). Приказы возглавляли бояре, которых лично назначал государь.

Территория Московского государства делилась на уезды, которыми управляли наместники. В свою очередь, уезды делились на волости, которыми управляли волостели. И наместники, и волостели назначались с Москвы. Это значило, что в Русском государстве начала формироваться централизованная система управления.

Что представляли собой основные сложившиеся в нём группы населения (сословия)?

Высшие положения в русском обществе занимали князья и бояре. Они владели огромными земельными наделами, которые передавались по наследству. Разницы между князьями и боярами в XVI в. уже практически не было. К князьям относились потомки тех удельных правителей, которые потеряли самостоятельность и перешли на службу к московскому государю. Поэтому их называли служилыми князьями. Бояре чаще всего были потомками древних и знатных родов.

Ступенью ниже находились дворяне. Они получали земельные владения не по наследству, а как награду за свою службу в государевом войске. Каждый дворянин, в случае военного похода должен был привести с собой определенное число вооруженных людей. Для того, чтобы их прокормить дворяне получали специальные земельные наделы, которые назывались поместья. Кроме самой земли, в состав поместья входили крестьяне, которые на ней жили. Однако дворяне не могли продать или подарить свои поместья. Передать их по наследству можно было только в случае согласия со стороны государя.

Отдельным сословием было духовенство. В свою очередь оно подразделялось на чёрное и белое. К чёрному духовенству относились высшие церковные иерархи (митрополиты и епископы), а также настоятели монастырей (игумены) и монахи. К белому духовенству относились приходские священники и диаконы. Представителям белого духовенства разрешалось иметь семью, в отличие от чёрного, которым категорически запрещалось вступать в брак и иметь детей.

К жителям городов относились купцы и посадский люд. Основным занятием купцов была торговля. Посадские люди прежде всего занимались различными ремеслами. Купцы объединялись в сотни, ремесленники – в слободы.

Низшую ступень в русском обществе занимали крестьяне. Их количество превышало численность остальных сословий. Крестьянство подразделялось на три основные группы: черносошные, монастырские и владельческие. К черносошным относились те крестьяне, которые проживали на государственных землях. Монастырские крестьяне проживали на землях, принадлежавших монастырям. Владельческими крестьянами называли тех, кто проживал на земельных владениях князей, бояр и дворян.

Отдельно от всех сословий существовало казачество. В его состав входили крестьяне и посадские люди, которые бежали на южные рубежи Русского государства. Они занимались земледелием, а также грабежом соседних стран и проходящих купеческих караванов. Позже московские государи начали нанимать казаков на службу. Им поручалась охрана границ от возможных набегов.

Стр. 8. Вопросы в середине параграфа

Вспомните, кто входил в Боярскую думу при Иване III.

Во время правления Ивана ІІІ (1462 – 1505) в состав Боярской думы входили две категории знатных и могущественных лиц. Во-первых, это московские бояре, предки которых издавна служили великим князьям московским. Во-вторых, в думу входили бывшие удельные князья, земли которых были присоединены к Московскому государству.

Стр. 9. Вопросы в середине параграфа

Вспомните, что такое кормление.

Кормлением на Руси называли содержание должностных лиц, за счет местного населения. Князья отправляли в города и волости своих наместников и служилых людей, а местные жители должны были их содержать («кормить»).

Какое отношение это понятие имеет к организации управления в Русском государстве?

Благодаря системе кормлений князь контролировал местное население с помощью наместников. В свою очередь представители князя могли нести службу без особых затрат для себя. Все необходимое им поставляли горожане или крестьяне.

Стр. 11. Вопросы в середине параграфа

Какие следы существования ремесленных слобод сохранились в вашем или ближайшем крупном городе?

В качестве примера можно привести слободы в Ярославле. В этом городе, и за пределами городских стен, существовало больше десятка слобод. В каждой из них жили представители какой-то определенной профессии. Например, в Толчковской слободе жили те, кто занимался обработкой шкур животных, а в Ямской – ямщики (извозчики). К сожалению, на их территории построены современные дома и дороги. До наших дней сохранилось лишь несколько православных храмов (например, церковь Параскевы Пятницы на Туговой горе или церковь Иоанна Предтечи в Толчкове).

Как, по вашему мнению, следует относиться к этим свидетельствам прошлого?

Данные свидетельства прошлого дают очень мало информации о жизни ремесленников в Ярославле. Сооружения, которые могли бы в этом помочь (дома, мастерские, различные склады и т.п.), не сохранились. Но даже к тем, что остались, следует относиться с большим уважением и всячески их беречь. Эти строения – часть российской культуры.

Стр. 12. Вопросы в середине параграфа

Вспомните из курса всеобщей истории, когда и в результате каких событий перестала существовать Византийская империя.

Византийская империя прекратила свое существование в 1453 г., в результате её завоевания турками-османами. Столица Византии – Константинополь стал столицей Османской империи под названием Стамбул.

Стр. 13. Документ №1

1. О каком событии рассказывается в отрывке из повести? Назовите год, когда оно произошло.

В документе речь идет о присоединении города Пскова и Псковской земли к Московскому государству. Данное событие произошло в 1510 г., во времена правления великого князя московского Василия ІІІ.

2. Какую позицию занимал автор повести по отношению к описываемому событию? Что об этом свидетельствует?

Автор повести очень негативно относился к захвату Псковской земли Москвой. Об этом свидетельствует осуждение действий наместников великого князя. Автор пишет, что новые руководители Пскова разрушили старинные порядки и тем самым принесли много беды псковичам. Также упоминается о том, что псковские бояре были отстранены от управления городом, а должности и земли получили московские бояре.

Стр. 13. Вопросы в конце параграфа

1. Какие русские земли вошли в состав Московского государства при Василии III? Объясните, в чём заключались особенности присоединения к Москве Пскова.

Во время правления великого князя Василия ІІІ (1505 – 1533) в состав Московского государства вошли Псковская земля (присоединена в 1510 г.), Смоленск (отвоеван у Литвы в 1514 г.) и Рязанское княжество (присоединено в 1521 г.). Особенность присоединения Пскова к Москве заключается в том, что фактически был прерван республиканский путь развития северо-западных земель, который резко выделялся среди остальных частей Руси. Также следует отметить, что захват Пскова был осуществлен с помощью хитрости, а не военной силы.

2. Охарактеризуйте структуру центральной и местной власти в Русском государстве в начале XVI века.

Во главе Русского государства стоял монарх – великий князь (позже – царь). Его власть была огромной и передавалась по наследству (от отца к старшему сыну). Однако власть монарха ограничивалась Боярской думой. В её состав входили бояре – представители наиболее влиятельных и древних родов Московского государства. При принятии важных решений государь должен был советоваться с боярами. Иногда для управления страной создавалась Малая дума, в которую входили самые могущественные и авторитетные бояре (чаще всего это делалось в случае отъезда монарха с Москвы).

В XVI в. появилась система думных чинов. Члены Боярской думы стали подразделяться на бояр и окольничих. Приблизительно в это время возникли специальные учреждения, которые занимались определенными направлениями жизни Московского государства или его территориями – приказы (к примеру, Казённый, Разрядный или Поместный приказы). Их возглавляли бояре, назначаемые государем.

Что касается территории Русского государства, то она делилась на уезды, которыми управляли наместники. Уезды же делились на волости, которыми управляли волостели. Наместники и волостели назначались с Москвы. Однако система местного управления до конца сформированной не была. В некоторых регионах вместо уездов были станы или пятины. Однако в Московском государстве система управления уже была централизованной, т.е. управлялась с одного центра – Москвы.

3. Почему дворянское сословие называлось служилым? Какую роль оно играло в государстве?

Дворянское сословие называлось служивым потому, что вся их жизнь и состояние напрямую были связаны со служением государю. Именно за свою верную службу в государевом войске дворяне получали земельные владения вместе с проживающими на них крестьянами. Такие владения назывались поместья. Дворянское сословие играло огромную роль в формировании вооруженных сил Московского государства, поскольку сухопутные войска в основном состояли из дворянского ополчения.

4. Расскажите о положении и повинностях крестьянства в русских землях в первой половине XVI века.

Крестьяне в XVI веке считались лично свободными, однако все же зависели от владельцев земли, на которой они проживали и обрабатывали. Соответственно, крестьянство подразделялось на черносошных (проживали на государственных землях), монастырских (проживали на монастырских землях) и владельческих (проживали на землях дворян, бояр и князей). При этом количество владельческих крестьян постоянно увеличивалось.

Основными видами крестьянских повинностей были оброк и барщина. Оброк состоял в том, что крестьянин был обязан отдавать часть своего дохода владельцу земли. Чаще всего оброк был натуральным, т.е. отдавалась определенная доля от собранного урожая или домашнего скота. Однако иногда оброк выплачивался деньгами. Барщина состояла в том, что крестьянин был должен помимо своей земли обрабатывать еще и господскую.

5. В чём заключались различия между боярской вотчиной и дворянским поместьем? Оформите свой ответ в виде таблицы.

| Боярская вотчина | Дворянское поместье | |

|---|---|---|

| Как получали земельный надел? | По наследству от отца или других родственников. | От великого князя (царя). |

| Условия получения земельного надела | По факту рождения. | За службу в государевом войске. |

| Что можно было делать с полученной землей? | Владелец земли мог делать со своим наделом что угодно (например, продать или подарить). | Владелец земли не имел права продать или подарить полученный земельный надел. |

| Право на передачу земли по наследству | Владелец земельного надела мог передать его по наследству без каких-либо условий и ограничений. | Владелец земельного надела мог передать его по наследству только с разрешения великого князя (царя) |

Все права защищены. Правообладатель: ООО «Ксеноксс», рег. №40003805219, юр. адрес: Курземес пр. 106/45, LV-1069, Рига, Латвия. Для публикации на euroki.org

6*. Какие группы населения получили новые возможности для укрепления своего положения в едином Российском государстве? Выберите их из следующего перечня: бояре, дворяне, духовенство, ремесленники и торговцы, крестьяне. Обоснуйте свой выбор.

Считаю, что в условиях единого Российского государства новые возможности получило, в первую очередь, дворянское сословие. Именно во времена правления Ивана ІІІ (1462 – 1505) и Василия ІІІ (1505 – 1533), было сформирована система поместного землевладения служилых людей. Недаром на присоединенных территориях (например, в Новгороде или Пскове) великие князья раздавали земли в виде поместий, а не вотчин. Государи считали, что новые владельцы в знак благодарности будут верно ему служить и всячески их поддерживать. Таким образом, дворяне больше всего выиграли от объединения русских земель в единое Московское государство.

Что касается других сословий, то духовенство, ремесленники и торговцы не получили существенных возможностей для укрепления своего положения в едином Российском государстве. А положение бояр и крестьянства – даже несколько ослабели. Бояре получили серьезного конкурента в виде преданных великому князю дворян. В свою очередь, крестьяне потеряли часть своих прав и стали более зависимы от владельцев земли (согласно положениям Судебника Ивана III).

І раздел

Создание Московского царства

Объединение Руси – это сложный многовековой процесс присоединения раздробленных русских земель и княжеств, подчинения их единому политическому центру во главе с «великим князем всея Руси», сосредоточившему всю власть над ними в своих руках.

Еще в 9 веке Вещий Олег положил начало объединению северной и южной Руси. В итоге земли Киева и Новгорода стали единым государством. Однако монголо-татарское нашествие помешало дальнейшему историческому присоединению земель.

Предпосылки объединения русских земель в единое государство

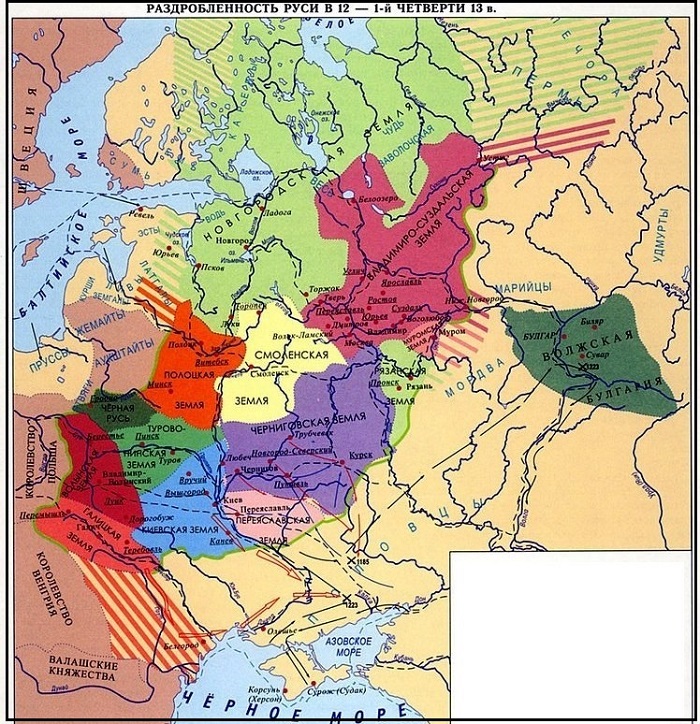

Датой начала объединения Руси принято считать 13 век. В то время она представляла собой множество мелких земель и княжеств, во главе каждого из которых стоял правитель – князь.

Влияние Киевской власти над остальными землями хоть формально и существовало, но было настолько слабым, что отдельные правители регулярно пытались силовым методом свергнуть ее. Кроме того, постоянно между князьями происходили междоусобные войны за предел земель.

Из-за стремительного роста городов, развития сельского хозяйства и торговли, образования новых видов ремесел появилась необходимость в экономическом взаимодействии между княжествами. А стремление феодалов использовать бесплатный труд крестьян на своих землях и закрепить их в статусе своей собственности могла обеспечить только централизованная политическая сила.

В результате господства монголо-татарского ига на русской земле в течение нескольких столетий, Русь настолько ослабла от постоянных разрушительных набегов, сборов дани и безоговорочного подчинения воле ханов Золотой орды, что вести борьбу против внешних кочевников и захватчиков без огромных потерь не представлялось возможным.

Проблема отсутствия единого управления и создания сплоченного войска не позволяла долгое время избавиться от гнета Золотой орды.

Требовалась сильная централизованная власть для объединения разрозненных феодальных земель и княжеств, с целью свержения монголо-татарского ига и защиты границ от внешних захватчиков.

Основные причины присоединения русских земель

Итак, самое главное, что поспособствовало объединению в единое целое:

В 14 веке назрел момент свержения монголо-татарского ига. Золотая орда в течение нескольких веков господства на Руси претерпела изменения, и внутри нее появились разногласия. У новоиспеченных ханов уже не было той сплоченности и общих интересов, как ранее.

С развитием ремесел и сельского хозяйства, освоением новых земель появилась потребность в экономическом и политическом взаимодействие городов.

Языковое, религиозное, культурное единство русского народа способствовало естественному созданию общего политического централизованного государства.

Угроза захвата со стороны Литовского княжества, а затем русско-литовская война так же являлись определяющим фактором преодоления феодальной раздробленности русских земель.

Этапы образования Московского княжества

Картина «Иван III разрывает ханскую грамоту»

Формирование Московского княжества проходило в три этапа:

На начальном этапе, с конца 13 по начало 15 века, между Московскими и Тверскими князьями велась борьба за статус великого князя Руси и право быть собирателем земель русских.

Второй этап (конец 15 в.) ознаменовался феодальными войнами за Московский престол, в итоге которых великим князем стал Василий 2.

Возвышение и укрепление Москвы

Возвышение Москвы началось в конце 13 в. Основатель Москвы, Юрий Долгорукий, возводил город для использования его в качестве форпоста.

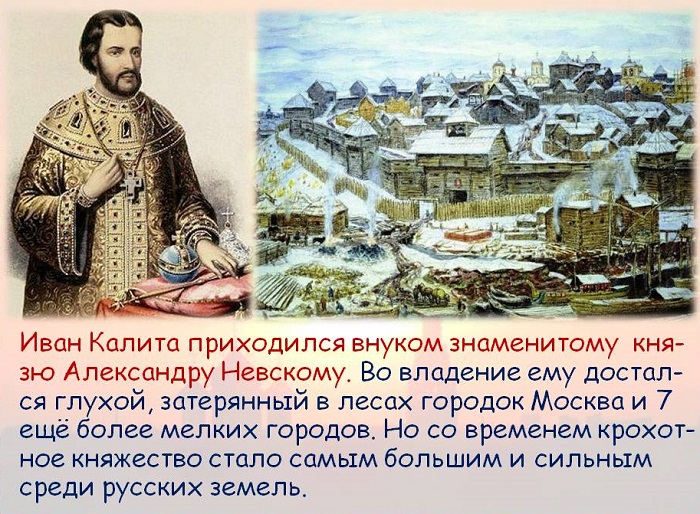

Сын Александра Невского – Даниил, получив от отца Москву и небольшой удел земли вокруг нее, стал активно развивать в ее пределах земледелие и ремесла. В результате эффективного правления князя Даниила, к Москве были присоединены земли Коломны и Переславля.

В Москву устремились купцы, торговцы и ремесленники, а благодаря выгодному пересечению множества сухопутных и речных путей, вскоре она стала центром торговли. Массовое строительство церквей и храмов в Москве в 13 в. позволило получить благосклонность церковной власти.

Выгодное месторасположение Московского княжества, окруженного лесами и реками, давало преимущество при обороне от внешних захватчиков.

За подавление в Твери восстания против татар, сын Даниила, Иван I по прозвищу Калита, в качестве благодарности получил от Золотой Орды «ярлык на великое княжение».

Благодаря его грамотной и расчетливой политике в отношениях с ханами, обязанность сбора дани с русских земель для монгол перешла к нему. Что позволило князю часть подати втайне оставлять в своем распоряжении. Эти средства он направлял на укрепление и развитие своих земель.

В течение своего правления и благодаря тесным взаимоотношениям с монголами, Ивану III было даровано несколько городов и княжеств. Расширение границ сопровождалось активным строительством и возведением церковных храмов и соборов. Один из них стал вечным пристанищем после смерти главы русской церкви – митрополита Петра.

Это стало знаковым событием для верующих. А после переезда в Москву следующего митрополита, религиозный центр переместился из Владимира в Московское княжество. Это позволило Москве получить статус главной столицы Руси.

Особенности процесса объединения

Становление Московского княжества центром русских земель продолжили сыновья и внуки Ивана Калиты. Одним из них, Дмитрием Донским, в Москве был построен белокаменный кремль. Пространство вокруг его границ интенсивно укреплялось. Создание естественных водоемов препятствовало вторжению захватчиков извне.

В это время в самой Орде происходил передел власти. В конце 14 в. один из ханов выдвинул в направлении Москвы свое войско. После триумфального изгнания татар во время Куликовской битвы и уменьшения размеров дани, Москва заслужила всеобщее признание и одобрение славянского народа.

В 15 в. в Москве так же началась борьба за власть. Победителем в феодальных войнах между наследниками Московского княжества за власть вышел Василий 2 – внук Дмитрия Донского. Он передал власть своему сыну – Ивану 3.

Последний князь Московских земель, Иван III, присоединил к Москве северо-восточные земли Руси: Тверское, Ярославское, Новгородское, Ростовское княжества, Вятские и Пермские земли. Понятие «князь» во время его правления утратило свою значимость. Вместо него он впервые ввел определение «Государь всея Руси».

После триумфального изгнания Иваном 3 монгол во время великого стояния на Угре в 1480 г. и прекращения уплаты дани, Московское княжество стало одним из главных претендентов на получение власти над всеми остальными русскими землями.

Карта границ Московского княжества постоянно изменялась. Были уже присоединены северо-западные и северо-восточные Киевские земли. Но Иван III потребовал возвращения всех бывших княжеств Киевской Руси, которые теперь принадлежали Литве, Польше и Венгрии. За этим последовала череда военных побед и завоевание новых городов.

Наряду с этим Иван III стал развивать внешнеполитические связи с другими странами и достиг в этом направлении большого успеха.

Завершение процесса образования Московского княжества

Образование единого государства завершилось во время правления сына Ивана 3 – Василия 3. Он вел политику подчинения своей власти непокорных земель и укрепил позиции Московского княжества. Для этого Василий III дробил княжества на мелкие уезды и назначал там наместника.

Собирание русских земель во время его правления сопровождалось захватами городов Пскова и Смоленска. Последним в число Московских земель вошло Рязанское княжество.