Что послужило причиной складывания наций 8 класс

Что послужило причиной складывания наций 8 класс

Подробное решение параграфы § 3 по истории для учащихся 8 класса, авторов Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 2019

Вспомните, когда появились национальные государства.

В 16 — 17 вв. в рамках абсолютистских государств, имеющих чёткие национальные границы, одну государственную религию, один язык и общую культуру, традиционные занятия населения, складываются централизованные национальные государства.

1. Что такое нация? Как видели себя англичане, французы, немцы, итальянцы? Чем гордились?

Нацией принято называть историческую общность людей, объединённую — в зависимости от страны — общей историей, культурой, языком, верой, территорией, правителем и т. д.

Английская нация — одна из самых старых в Европе. Её становлению способствовал ряд факторов: Столетняя война, возникновение англиканской церкви, вера в то, что англичане — это избранный богом народ. В XVIII в., когда Англия, Уэльс и Шотландия объединились в Великобританию, англичанам пришлось привыкать к тому, что они лишь часть нового королевства, и учиться им гордиться. Ставшая широко известной английская патриотическая песня (1740) во многом отражала их мироощущение: «Правь, Британия, морями и волнами! Англичанам никогда не быть рабами!» Англичане прославляли свои язык и культуру, научные достижения и успехи в торговле.

Французская нация формировалась в тесной связи с понятиями «государство» и «родина». В годы Столетней войны возникло представление о том, что все французы должны любить свою страну и подчиняться своему государю.

Итальянцы видели себя наследниками Древнего Рима, жителями единой Италии, которой только предстоит вновь возникнуть на географической карте, возродиться. Они гордились своим культурным превосходством.

В раннее Новое время сформировалась мысль о превосходстве немецкого языка как самого древнего и самого богатого. Немецким национальным характером считали особый набор существовавших с древности моральных качеств — простоту, чистоту, верность, мужественность.

2. Что изменилось в положении сословий в XVIII в.?

Дворянство, которое составляло всего несколько процентов населения, оставалось самым влиятельным сословием, видевшим своё предназначение в службе государю, прежде всего военной. Как правило, именно дворяне занимали ключевые посты в государстве, из них формировался офицерский корпус.

Однако появлялось и немало нового. Вследствие революции цен провинциальное дворянство повсеместно сталкивалось с финансовыми трудностями. Переход к бюрократии отодвигал его от управления на местах, приход капитализма в деревню разрушал традиционный сеньориальный порядок. Желая пополнить казну, государство во многих странах начинало отменять налоговые привилегии дворянства, но одновременно, стали разрешать дворянам заниматься предпринимательством.

В положении духовенства в XVIII в. изменилось немногое. А вот в третьем сословии верхний слой, буржуазия — городское непривилегированное население, не занимающееся физическим трудом, — богатела за счёт активизации торговли, развития мануфактур, а затем и фабрик, а на селе — за счёт капиталистической аренды. Во многих европейских странах она стремилась к приобретению земли, которая позволяла вести «благородный» образ жизни.

Увеличивалось и число бедняков. Разоряясь, крестьяне превращались в наёмных работников на селе или перемещались в города, где пополняли число слуг.

3. Для чего была нужна политика просвещённого абсолютизма?

В большинстве европейских стран происходит соединение идей Просвещения и абсолютизма. Европейские монархи осознавали необходимость модернизации экономической и политической системы общества. Однако стремление к увеличению налогов и распространению их на все сословия, к унификации подвластных им территорий, к построению эффективного государственного аппарата наталкивалось на сопротивление традиций: традиционных общественных институтов и форм пополнения казны, традиционных сословий и земельных отношений. На помощь монархам пришли идеи Просвещения, провозглашавшие отказ от традиций.

Просветители призывали к свободе, и просвещённые монархи не ограничились одной лишь свободой вероисповедания. Выводя народ из — под опеки церкви, проводя в жизнь идею верховенства закона, ограничивая власть сеньоров, просвещённые монархи способствовали развитию свободы личности. Во многих странах отменялись те нормы и институты, которые противоречили идее политической и экономической свободы: в Дании, Франции, Флоренции упразднили средневековые цеховые корпорации, в Швеции и Саксонии ввели свободу торговли, в Дании была отменена цензура. В наследственных землях Габсбургов и на Сицилии отменили крепостное право, в Дании помещикам запретили физические наказания крестьян, создали независимые от помещиков суды. Многие реформы были направлены на просвещение народа, развитие образования и культуры. В Пруссии и Баварии появились академии наук, в Австрии были созданы начальные школы, а средние и высшие учебные заведения полностью переходили под контроль государства. Итогом реформ просвещённого абсолютизма стала модернизация государственных институтов и экономики, укрепление государственной власти, усиление централизации, во многих странах они способствовали экономическому и культурному процветанию.

4. В какой стране реформы были реализованы наиболее полно?

Реформы были реализованы наиболее полно в Пруссии.

Активнее всего эти реформы проходили в наиболее отсталых странах.

1. Что послужило причиной складывания наций?

Для многих европейских государств одной из важных проблем было отсутствие внутреннего единства. Исторически они складывались как ряд территорий, объединённых в результате браков, присоединений, завоеваний — на совершенно разных условиях и нередко с сохранением прежних прав, вольностей, представительных органов. Жители этих провинций ощущали свою историческую и культурную обособленность. Порой изначально разные страны объединяла только личность монарха: так, к примеру, складывалась Испания. И всё же в ряде стран к XVIII в. появился мощный объединяющий фактор — национальное самосознание: их население постепенно осознавало себя единой нацией.

2. Каковы были последствия этого явления?

Складывались европейские нации: английская, французская, немецкая, итальянская. Складывались они по — разному, для одних важнее оказывалась единая вера, для других — единый правитель, у третьих возникало представление об особом национальном характере. Таким образом, народы могли иметь разную веру и при этом считать себя нацией или иметь одного монарха, но относить себя к разным нациям.

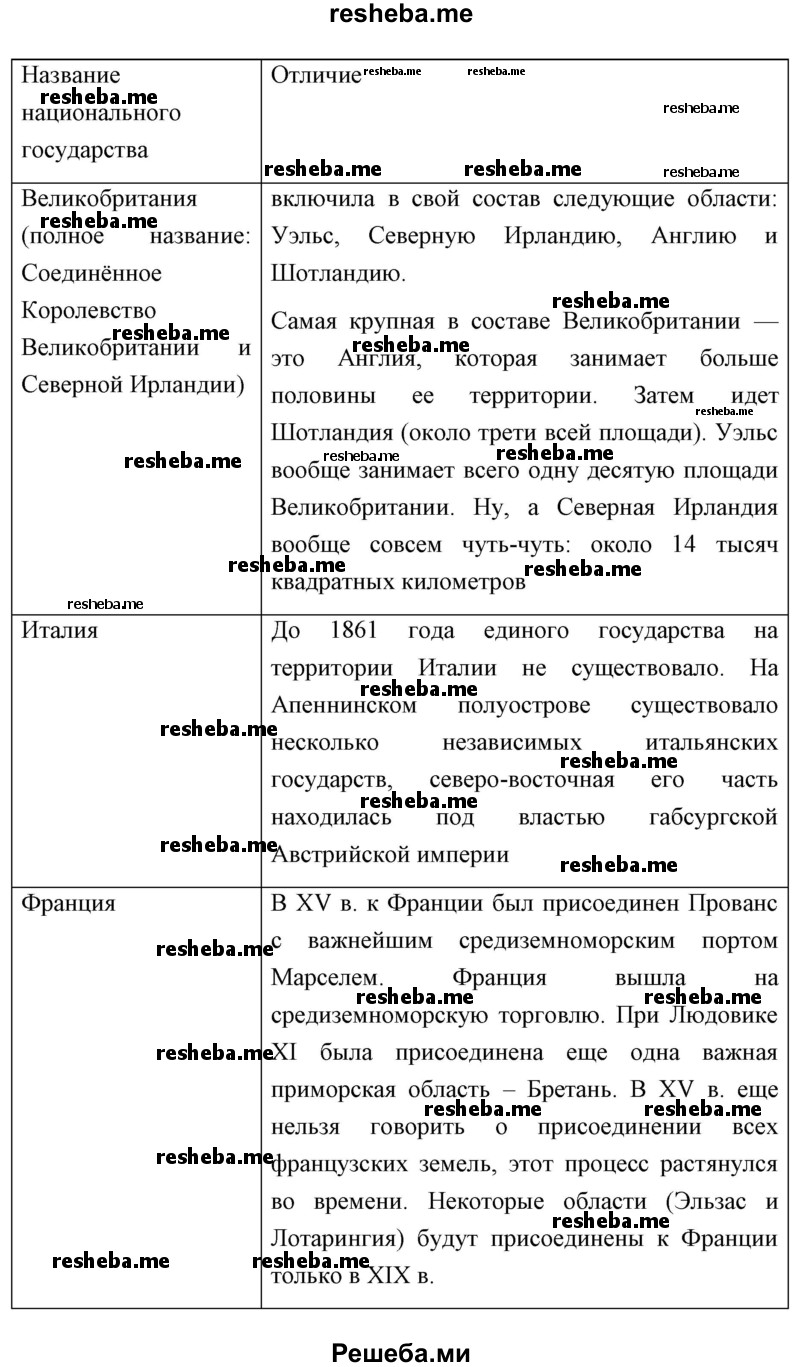

3. Чем национальное государство отличается от существовавшего до него? Запишите ответ в тетради в виде таблицы.

4. Используя Интернет и другие источники, подготовьте рассказ о реформах просвещённого абсолютизма в одной из стран.

Реформы просвещенного абсолютизма в Пруссии и Австрии и в других немецких государствах

В 50 — 80 — е годы XVIII в. почти вся Европа была охвачена движением за реформы. Как уже отмечалась, в немецких государствах царили идеологические концепции Просвещения, которые были востребованы политикой просвещенного абсолютизма. Австрийский вариант просвещенного абсолютизма — йозефинизм — отличается безоговорочным приоритетом практики над теорией.

Начало реформ просвещенного абсолютизма в Пруссии относится к 1740 г., когда на престол вступил Фридрих II (17401786), вошедший в историю под именем Великого, философ, литератор, оставивший после себя 30 — томное литературное наследие. Фридрих рос под влиянием французской образованности и прусского милитаризма. Любовь к французской философии и литературе в какой — то момент настолько овладела юным принцем, что в 1730 г. он попытался бежать из Пруссии в Англию. Попытка закончилась неудачей, его чуть не отстранили от наследования престола, сослали в крепость Кюстрин, где Фридрих на собственном опыте познакомился с жесткостью прусской бюрократической машины.

Первые реформы Фридриха II вызвали в Европе сенсацию. Казалось, что в Пруссии началась новая эпоха: было объявлено о восстановлении Академии наук, отменялась цензура, устанавливалась веротерпимость. Но в королевстве сохранился культ армии, которая занимала третье место по численности в Европе, и на нее расходовалось от 70 до 80 % бюджета страны. Фридрих Великий вел две войны: за австрийское наследство (1740 — 1748) и Семилетнюю (1756 — 1763). Он сам был первоклассным полководцем. В плане приращения территории королевства особенно удачной была первая война, в результате которой Пруссия обрела Силезию.

Но там, где не затрагивалось существо Старого порядка, Фридрих Великий охотно вступал на путь, указанный философами XVIII в. В области экономики он продолжал проводить меркантилистскую политику: ввозимая готовая продукция облагалась высокими таможенными пошлинами, а после Семилетней войны был запрещен импорт около 500 наименований товаров. О свободе предпринимательства говорить не приходится: продолжалась мелочная опека мануфактур, общепрусский рынок создан не был.

Затронуты были реформами просвещенного абсолютизма Бавария и Саксония. Принципы Просвещения стали востребованными в Баварии после неудачной Войны за австрийское наследство, а в Саксонии — после Семилетней войны. В Саксонии была введена свобода торговли, отменены монополии, проведена перепись населения, упорядочена деятельность администрации, обновлены школы и академии. В Баварии заинтересованность реформами выказывал курфюрст Максимилиан III. Были проведены финансовая реформа, перепись населения, разработаны и приняты гражданский и уголовный кодексы, создана Баварская Академия наук, но принципы естественного права нигде в полной мере осуществить не удалось.

Многие германские правители, отдавая дань модным веяниям, становились покровителями сельского хозяйства, ремесел, торговли, образования. Просветительские реформы начались в 40 — е годы и в державе Габсбургов. Здесь они отличались особым размахом и последовательностью.

Война за австрийское наследство обернулась для Габсбургов не только потерей Силезии: она выявила плачевное состояние Австрии. Королева Мария Терезия (1740 — 1780) с энергией взялась за восстановление международного престижа страны. Она была настроена решительно, заявляя, что отдаст последнюю юбку, но вернет Силезию. Добиться этого так и не удалось, но Мария Терезия начала целую серию важных внутренних реформ. Страна была разделена на 37 военных округов и на основе списков населения была введена пожизненная служба в армии. В рамках финансовых преобразований устанавливался всеобщий подоходный налог, вводился подушный налог, размер которого определялся в зависимости от размеров имущества. Предпринимались усилия для упорядочения денежного обращения, а в 1760 г. впервые были напечатаны бумажные деньги. Реформа государственного аппарата усиливала централизацию и упорядочивала системы учета и контроля. Произошло отделение юстиции от администрации и политических дел, учреждался высший орган правосудия. Мария Терезия проводила протекционистскую политику: она поддерживала мануфактурное производство и разрушала цехи, запретив в 1755 г. создавать новые цехи и разрешив выход из них.

Просветительские тенденции переплетались со стремлением не допустить свободомыслия в духовной жизни. В 1752 — 1757 гг. из Верхней Австрии были изгнаны протестанты. Одновременно королева усилила давление и на католическую церковь, введя предварительную цензуру на папские указы и оттеснив иезуитов от руководства университетами, что позволило прийти туда ученикам Лейбница и Вольфа. Официально протестанты были допущены в университеты в 1778 г. Но реформа университетского образования предусматривала также назначение монархом профессоров, а вместо избираемого декана — директора как контролера. Никак не была ограничена цензура и в области печати. Среди запрещенных книг в 1750 г. значилось и произведение Монтескье «О духе законов». Но по мере ослабления влияния иезуитов все меньше запретов оставалось в области печати.

В 1764 г. последние иезуиты были изгнаны из Австрии. Официально Папа распустил этот орден в 1773 г., тогда же он был запрещен и в Австрии. В 1774 г. был принят закон о школьной реформе: в городах и селах открывались начальные школы, которые финансировались государством.

Император Священной Римской империи германской нации Иосиф II занимал австрийский престол с 1780 по 1790 г. В историю этот период вошел как «бешеное десятилетие», а сам монарх — как «революционер на троне». Иосиф II с большим пиететом относился к французским просветителям, он проникся идеями физиократов, хотя и от принципов меркантилизма также не отказывался.

Объективно реформы Иосифа II усиливали роль государства, но для короля это не было самоцелью. Он полагал, что только с помощью сильного государства может быть проложен путь к идеалам Просвещения. В первую очередь король стремился освободить церковь от папства и усилить роль государства в церковных делах. Эта политика привела в итоге к утверждению в Австрии йозефинизма. 13 октября 1781 г. был принят патент о веротерпимости, который отменял различия в гражданских и политических правах между католиками и некатоликами. Но права других церквей не приравнивались к католической: лютеранам, кальвинистам, православным разрешалось открывать церкви только там, где их было больше 100 человек: их церкви должны быть без колоколов и без входа с улицы. В отношении сект Иосиф проявлял строгость. Некоторые права были предоставлены евреям: им разрешили заниматься ремеслом и поступать в университеты.

Король стремился освободить католическую церковь от внешних влияний. Все монахи подлежали надзору австрийских епископов, права монастырей были ограничены, запрещен постриг лицам, не достигшим 24 лет, а также тем, кто не имел свидетельства об окончании нормальной школы. Указ от 12 января 1782 г. положил начало секуляризации монастырей, в которых монахи не занимались полезным трудом. На основании этого указа в Австрии было ликвидировано около 400 монастырей, казна получила недвижимость и наличные деньги. Этот указ — проявление компромисса, который в итоге был скорее выгоден государству.

Идеалом для Иосифа II являлось французское унитарное государство, и он стремился превратить габсбургскую монархию в централизованное государство с единой нацией, поэтому хотел уничтожить все остатки сепаратизма не только в собственно австрийских землях, но и в Чехии, и даже в Венгрии. Он отказался признавать Чехию и Венгрию отдельными королевствами, приказал доставить их короны в Вену, где Иосиф и короновался. За годы его правления государственное собрание Венгрии не созывалось ни разу. В 1782 г. в Австрии были упразднены 12 земель и вместо них создано 6 земель, в 1785 г. вся Венгрия была поделена на 10 округов с королевскими комиссарами во главе, такая же реформа осуществлена в австрийских Нидерландах (Бельгии). С 1 октября 1788 г. запрещался созыв сословных ландтагов, исключение допускалась только в случае получения специального разрешения.

Вершиной настойчивой централизаторской политики Иосифа II являлся декрет от 18 мая 1784 г., который обязывал вести все делопроизводство на немецком языке, а все чиновники должны были до 1 ноября этого же года научиться языку. С 1787 г. немецкий стал языком преподавания в средней и высшей школах, хотя сам Иосиф II предпочитал для общения и чтения французский язык. В интересах централизации было реформировано высшее государственное управление. Число членов Государственного совета уменьшилось до четырех, укреплялась полиция, вырос бюджет тайной полиции, хорошо оплачивалась тайная агентура. В 1789 г. было создано министерство полиции, которое стало полностью бесконтрольным.

Как просвещенный правитель Иосиф II постарался смягчить цензуру, был пересмотрен каталог запрещенных книг: если при Марии Терезии в нем было 4476 названий, то в новом — всего 900, в том числе некоторые произведения Юма, Вольтера, Гете, Клопштока, Мирабо, Лессинга. Запрещалась порнографическая литература, книги, содержащие различные предрассудки, колдовство, а также атеистическая литература. В 1786 г. было разрешено печатание книг без предварительной цензуры и тогда же исключено из каталога запрещенных книг произведение Гете «Страдание юного Вертера».

Просветительская политика распространялась в основном на начальную и среднюю школу. Иосиф II ввел обязательное семилетнее образование. Если кто — то из подданных отказывался посылать своих детей в школы, то был вынужден платить двойной налог на образование. Все школы были государственными, частные и общественные учебные заведение закрывались. К концу правления Иосифа II школы посещало 208588 детей из 730000, больше, чем в любом другом государстве того времени. В школах запрещалось применять розги. К высшим учебным заведениям Иосиф II относился с опаской, а интеллигенции не доверял. Король полагал что университеты — это учебные заведения для подготовки чиновников, а не научные центры. Поэтому были закрыты все университеты за исключением двух — Венского и Пражского, остальные — превращены в лицеи.

В социально — экономической области яркая страница правления Иосифа — отмена крепостного права. 1 ноября 1781 г. отменялась крепостная зависимость крестьян в Чехии, Силезии, Галиции, позже его действие распространялось на Штирию, Каринтию, Крайну, Венгрию, Трансильванию. Закон объявлял крестьян подданными монархии, что означало выход их из подчинения дворянству. Дворяне проявили недовольство, особенно в Трансильвании, где в 1784 г. вспыхнуло восстание, но потерпело поражение. В 1789 г. барщина была заменена денежной компенсацией землевладельцу. Крестьяне стали свободным сословием: они могли уходить в город, заниматься ремеслом, заключать сделки, вступать в брак. Однако выкуп земли осуществлялся только по договоренности с помещиком. Эти реформы серьезно затрагивали интересы дворянства, но высшие сановники не пострадали.

Просвещенная политика Иосифа в области образования, церкви имела огромное значение для истории всей Европы. Объективно его реформы вдохнули новые силы в государственные структуры габсбургской монархии, но после смерти «революционера на троне» плавно сошли на нет.

В целом, политика просвещенного абсолютизма в Австрии, Пруссии и других германских государствах дала серьезный толчок социально — экономическому, политическому и культурному развитию. Однако ее результаты оказались недостаточно масштабны, чтобы предотвратить угрозу государственному суверенитету в период наполеоновских войн.

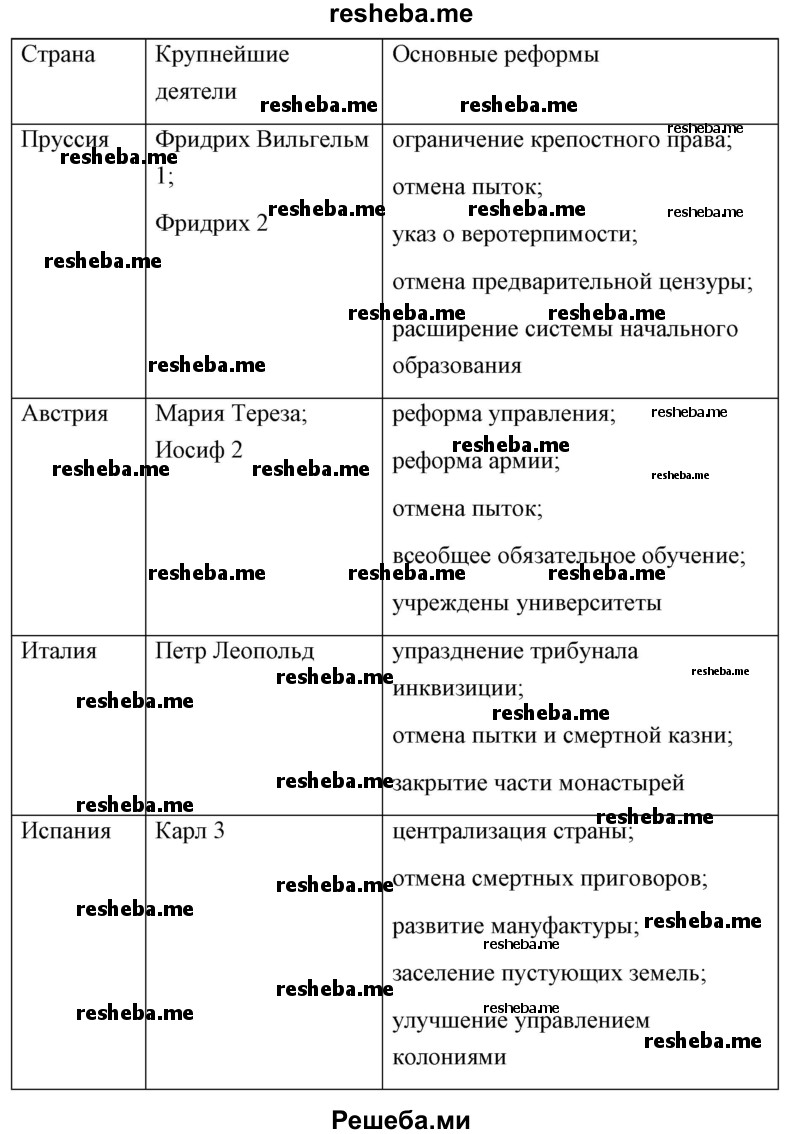

5. Сравните реформы просвещённого абсолютизма в различных странах.

Основные реформы, которые были общими для европейских стран:

реформа управления. В эти века многое изменилось в принципах управления государствами. Были созданы представительные народные органы. Они назывались по — разному, но все они были необходимы для ограничения королевской власти. Многие монархи Европы перестали быль самодержцами, их власть была ограничена властью представительных органов;

важную роль играла образовательная реформа. Получение образования стало более доступным. Власти необходимы были образованные рабочие и мастера. В условиях активной промышленной индустриализации именно квалифицированные рабочие становились главными фигурами на заводах.

Таким образом, были проведены реформы систем управления, изменения затронули армию и образование. Данные реформы изменили жизнь многих людей. Они сформировали принципы жизни европейцев, которые являются актуальными и сегодня.

Из книги аббата Э. — Ж. Сийеса «Что такое третье сословие?» (1789)

1. Как Сийес доказывает ненужность привилегированных сословий?

Автор говорит о том, что третье сословие выполняет девятнадцать двадцатых любой деятельности с той лишь особенностью, что на него возложено все, что есть в ней самого трудного и от чего отказывается привилегированное сословие. Одни только доходные и почетные места заняты членами привилегированного сословия. Привилегированные не только не приносят пользы народу, но ослабляют его и вредят ему.

2. Как вы считаете, к каким переменам в обществе призывал автор?

Кем желает быть третье сословие? — ставит Сийес вопрос и отвечает на него весьма скромно: «чем — нибудь». «Но в стране, где духовенство и дворянство составляли меньшинство, а буржуазия, которая, отождествляла себя со всем остальным «народом» и олицетворяла собою поэтому самое понятие «нации», исчисляла себя десятками миллионов, в такой стране и при таких обстоятельствах» это скромное «чем — нибудь» должно было в самом процессе борьбы измениться весьма решительно и замениться желанием быть «всем». Так оно и случилось.

Из текста императора Леопольда II «Изложение политических принципов» (1790)

1. Как Леопольд II в новых условиях видел права и обязанности государя?

Он считал, что государь есть лишь уполномоченный народа, он им поставлен и ему должен посвящать все свои заботы, труды и бдения; что каждая страна должна иметь основной закон или договор, заключённый между народом и государем, который ограничивает влияние и власть последнего; что если государь не держится закона, он фактически отказывается от своего места, которое было ему даровано при этом условии, и что ему больше не обязаны подчиняться; что исполнительная власть должна принадлежать государю, однако законодательная народу и его представителям, и что народ при каждой смене монарха вправе выставлять новые условия. Государь не вправе прямо или косвенно вмешиваться в суды гражданские и уголовные, определять их форму и наказания. Монарх должен каждый год давать народу точный отчёт об использовании общественных доходов и финансов.

2. Какие идеи эпохи Просвещения вы видите в словах императора?

— равенство всех людей не только перед богом, но и перед законами, перед другими людьми;

— исторический оптимизм — веру в возможность изменять человека к лучшему, «рационально» преобразовывая политические и социальные устои.

Как образовались нации и народы

Согласно современной науке, вид Homo sapiens в ходе эволюции возник из семейства гоминид в отряде приматов, и это событие произошло более 300 тысяч лет тому назад. В начале верхнего палеолита, то есть около 40 тысяч лет назад, ареал Homo sapiens уже охватывал почти всю Землю (кроме Американского континента, который был заселен человеком позже, примерно 16-22 тысячи лет назад).

Разделение человека разумного (Homo sapiens) на отдельные группы, приведшее к появлению современного генетического разнообразия и таких рас, как монголоиды, негроиды и капоиды, начался более 260 тысяч лет назад. Это происходило до того, как Homo sapiens покинули Африку (сто тысяч лет назад), переселившись на Ближний Восток и в Европу.

А вот древнейшие народы и нации, скажем народы Южной Месопотамии, возникли всего 6-7 тысячелетий тому назад, то есть 98% периода своего существования Homo sapiens пребывал в первобытно-племенном существовании, а народы и созданные ими государства начали образовываться в сравнительно недавние времена, где-то в 4-5-м тысячелетиях до н. э.

Хотя понятия «каменный век» или «железный век» относятся к конкретным культурно-историческим периодам в развитии человечества, в разных местах земного шара они начались и закончились в разные века. Каменный век хронологически совпадает с большей частью эпохи первобытно-общинного строя и охватывает время, начиная с выделения человека из животного состояния и кончая эпохой распространения первых металлов (около 8 тысяч лет назад на Древнем Востоке и около 6-7 тысяч лет назад в Европе). Некоторые африканские племена использовали каменные орудия вплоть до европейской колонизации. Первобытные племена дожили до наших дней в отдаленных и изолированных уголках планеты.

Самым первым государством в мире считается цивилизация шумеров. Возникла она в IV тысячелетии до н. э. Государство шумеров находилось на берегу Евфрата там, где он впадает в Персидский залив. Эта территория называлась Месопотамией. Сегодня здесь расположены Ирак и Сирия, причем никаких связей с древними шумерами у них не просматривается…

По своей территории древнейшие государства были небольшими. В центре древней страны находился укрепленный город с храмом местного бога-покровителя и резиденция главы государства. Правитель зачастую был и военным предводителем, и руководителем оросительных работ. Так, например, в долине Нила во второй половине IV тысячелетия до н. э. государств насчитывалось более сорока. Между ними постоянно шли войны за территории — то есть между возникшими в этих государствах народами продолжилась извечная первобытно-племенная рознь… К слову молвить, понятия национализма и патриотизма довольно давние и издавна глубоко пропитались духом розни, насилия и войны… Скажем, сегодня установлено, что первые поселенцы Европы неандертальцы были полностью уничтожены следующей волной пришельцев — кроманьонцами…

Я хочу сказать, что само понятие народов и наций возникло сравнительно недавно, а, раз возникнув, сразу же начало размываться смешениями, рассеяниями, эмиграциями, переселениями, почти полными исчезновениями…

Образованию народов и наций способствовал ряд исторических факторов:

— репродуктивная и культурная изоляция (хотя бы частичная):

— нарастание культурных отличий с течением времени;

— разные условия жизни;

— случайно распространившиеся нейтральные или слабовредные мутации.

То есть на протяжении длительного времени людей связывали не только кровные узы, места проживания, изоляция, авторитет правителей, но, позже, быт и культура.

Репродуктивная и прочая изоляция обусловлены географически и ментально: чаще всего партнеров ищут в ближайшем окружении или среди «своих» (единоверцев, единоплеменников, лица со сходным социальным статусом). Любая изолированная, или частично изолированная популяция приобретает какие-то свои отличительные особенности. Некоторые из этих особенностей связаны с условиями жизни и носят приспособительный характер. У разных популяций условия жизни разные и полезными будут разные признаки. Белая кожа вблизи экватора — вредный признак (плохая защита от ультрафиолета). Она же на севере Европы — полезный (облегчает собственное производство витамина Д при слабом ультрафиолетовом облучении).

Помимо биологии у разных групп людей возникали культурные отличия. Здесь тоже роль играет изоляция: территориальная, или групповая (деление сородичей на «своих» и «чужих»). Один и тот же вид птиц может исполнять РАЗНЫЕ песни в разных местностях. Потому что в детстве слышали разное. А пришелец с другой территории со временем переобучится петь на новый лад. У людей та же история с языками.

Кстати, разные национальности могут не отличаться антропологически, но всегда отличаются языком и традиционной культурой. И наоборот, разные антропологические типы могут иметь одну культуру и принадлежать к одной национальности.

Так что культура для национальности первична, а биология и антропологический тип — вторичны (есть негры-абхазы, например; великий русский поэт Пушкин биологически был метисом-квартероном и т. д.).

Сегодня говорят о родстве почти всех современных жителей Европы, поскольку они являются дальними потомками людей, проживавших на той же территории более 1500 лет назад. Данный тезис послужил еще одним доказательством и без того популярной теории о достигнутом за пару десятков тысяч лет дальнем родстве абсолютно всех жителей Земли.

Другим интересным открытием стало совпадение по датам важнейших исторических событий и примерного возраста первопредков. Так, неуклонный рост их числа в Восточной и Центральной Европе за последние полтора тысячелетия может быть связан с последовательными миграциями гуннов в IV веке нашей эры, а также различных славянских племен в V-X веках нашей эры. Данная теория также подтверждается тем фактом, что Италия, Испания, а также Франция, где процент общих с остальной Европой первопредков наименьший в Европе, почти не были затронуты подобными миграциями и поэтому смогли сохранить свою генетическую самобытность. Вместе с тем генетическая близость не воспрепятствовала тому, что европейские государства, появившиеся после крушения Римской империи, пытались щеголять не только своей отсутствующей древностью, но и национальными особенностями.

Еще Исаак Ньютон, работая над своей знаменитой «Хронологией», обратил внимание на то, что «удлинять» свою историю было принято или модно во все времена: многие народы стремятся продемонстрировать свою родословную, начав ее с древнего мира, а еще лучше, с каменного века. Поэтому сегодня столь распространен фейковый феномен «древности» многих наций, пытающихся перехватить инициативы армян, басков, эфиопов или евреев.

Кстати, европейские нации и народы сформировались гораздо позже азиатских, а славянские — позже западноевропейских. Но дело, видимо, не только в возрасте, а в том, что Лев Гумилев именовал пассионарностью, а я — креативностью. Талантливы так или иначе все народы, но талантливые люди имеют свойство кучковаться вокруг продвинутых государей, а в наши дни — в кремниевых долинах даже сравнительно молодых государств…

Под культурными различиями народов наука понимает сложившиеся в ходе исторической эволюции формы материальной (пища, одежда, жилище и прочее) и духовной (язык, религия, фольклор, обряды, обычаи и прочее) культуры. Сопричастность к той или иной общности — это и есть идентификация себя со страной, народом, нацией. Всё это передается от поколения к поколению и составляет так называемый образ жизни и облик нации. Но такой результат — не навечно закрепленная данность. Он имеет свою динамику, меняется во времени, его, казалось бы, неизменное содержание переосмысливается. Поэтому могут меняться и границы-маркеры, по которым выстраивается та или иная общность.

Уже со времени ранних государственных образований и складывания больших социальных коллективов не менее важной основой выступала общность на основе культурной схожести. Это могли быть религиозные верования, кастовые различия, языковая однородность, близость нравов, позже — законы, формы власти и т.д.

Со временем на ведущие по своей значимости позиции стали выходить категории отечества, гражданства и лояльности той или иной политико-государственной общности, чаще всего называемой национальным государством.

Нация — это прежде всего форма коллективного самосознания (идентичности) людей по поводу принадлежности к определенной общности, которую они и считают нацией.

Для того, чтобы нация обрела сама себя, необходим длительный путь ее исторического формирования. Обычно этот путь включает определенную территорию с исторически сложившимися границами, общий язык, веру, историческую судьбу, отличающуюся одними и теми же физическими и душевными качествами и создавшую специфическую культуру.

Я не буду здесь обсуждать различие и своеобразие понятий «нация» и «народ», детально рассмотренное в литературе, отмечу только, что по мере эволюции государственности народ может включать в себя много наций, как это ярко выражено в США или в России.

Почти все современные народы — плоды древних завоеваний, слияний, смешений. Скажем, генетический анализ ДНК индийских народов показал, что они возникли в результате смешения разных племен 2–4 тыс. лет тому назад. Северные индусы имеют родственные связи с населением Западной Евразии (народы Центральной Азии, Среднего Востока, Кавказа, Европы), южные — с коренным населением Андаманских островов.

Давними предками славян были, вероятно, племена венедов, в первых веках новой эры расселившиеся по берегам Вислы и Венедского (теперь Гданьского) залива Балтийского моря. У византийских авторов VI в. новой эры появилось название «склавины», но оно применялось только к племенам, жившим к западу от Днестра. Восточнее этой реки помещали антов, которых многие ученые считают прямыми предшественниками восточных славян. После VI в. имя антов исчезает, и становятся известны названия восточнославянских племён: поляне, древляне, вятичи, радимичи, дреговичи, кривичи и др. Иными словами, славянские народы начали образовываться гораздо позже ближневосточных, то есть всего полтора тысячелетия тому назад. Впрочем, многие историки склонные считать их еще не народами, а племенами. И только около тысячи лет тому назад восточнославянские племена были объединены в одно из государств средневековой Европы — Киевскую Русь. Но тогда тоже не было разделения народов на русский, украинский или белорусский — их можно назвать восточнославянскими. В 988 году князь Владимир I Святославович сделал христианство государственной религией Киевской Руси. Языческие идолы были низвергнуты, а киевляне крещены в Днепре. Принятие христианства способствовало тесным культурным связям с Европой, расцвету искусства, распространению письменности. Но все равно единство Киевской Руси оказалось непрочным, и к концу XII века это восточнославянское государство распалось на самостоятельные княжества, более близкие к племенам, чем к народам. Обращаю внимание на то, что в короткий период существования Киевской Руси понятия «украинцы» не существовало. Русские, украинцы и белорусы как самостоятельные народы сложились, по разным оценкам, лишь в к XIV-XVIII вв.

Московское государство — центр образования русского народа — сначала объединило земли в бассейнах Верхней Волги и Оки, затем в верховьях Дона и Днепра; еще позднее — псковские, новгородские земли в бассейне Северной Двины и на побережье Белого моря.

Намного сложнее складывались судьбы потомков тех племен, которые жили на западе Киевской Руси. С XIII-XIV вв. западные районы переходят под власть литовских князей. В конце XVI в. Великое княжество объединилось с Польшей. Местное население, прежде всего знать, стало в той или иной мере ополячиваться, но среди крестьян сохранялись восточнославянские традиции. В XVI-XVII вв. на этих землях окончательно сформировались две народности — украинцы и белорусы, то есть этим народам всего около 350 лет отроду. На их культуру большое влияние оказали поляки и литовцы. Слово «украинцы» обозначало жителей степной «окраины» Московской Руси, а к XVII в. так стали именовать в основном население Среднего Поднепровья. Под властью католической Польши украинцы, православные по вероисповеданию, терпели религиозные притеснения и потому бежали в Слободскую Украину (Слобожанщину).

Третий по численности славянский народ России — белорусы. Белорусские земли вошли в состав Российской империи лишь в конце XVII в. Названия «Белая Русь» некоторые ученые связывают со светлым цветом волос и белой одеждой населения страны. По другой теории, «Белая Россия» первоначально означало «свободная Русь, независимая от татар». В 1840 г. Николай I запретил официально употреблять наименования «Белая Русь», «Белоруссия», «белорусы»: последние стали населением «Северо-Западного края». Белорусы относительно поздно осознали себя особым народом. Только в середине XIX в. белорусская интелегенция выдвинула мысль о белорусах как об отдельном народе.

Увы, понятия «народа» и «нации» в той или иной форме разделяют и абсолютизируют племенные, родовые и расовые корни народа в ущерб его духовным качествам, уровню культуры, восприятию реальности…

Лично для меня формирование нации — это не создание национальной идеи или единомыслия, но — разномыслия, критического мышления, способности адекватно воспринимать реальность, просто умения мыслить адекватно, а не сообразно государственной пропаганде, возвращающей народ или нацию в состояние стада. Тогда народ ничего не объединяет, кроме бюрократической бумажки — паспорта, кстати, тоже политизированного Маяковским.

Отсюда же спекуляции типа «полиэтническая гражданская нация под названием «советский народ», или брежневский «национальный агностицизм», или «российская нация, включающей все народы России», или кургиняновская «полиэтническая государствообразующая русская нация и еще ряд наций, которые отличаются от русской неспособностью и неготовностью к самостоятельному государственному строительству». То бишь, как говаривал Дмитрий Рогозин, «нацией в пределах России признается только один русский народ, а все остальные переводятся в разряд национальных меньшинств».

Гордиться своей национальностью, быть начиненным шовинизмом и ксенофобией стало признаком зомбированности и несвободы. Иные «патриоты» заполнены злобным и ядовитым патриотизмом до такой степени, что подходить к ним близко стало опасным — расплескают свои яды. Еще Артур Шопенгауэр гениально подметил: «Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит».

Увы, национализм грешит неоправданной нетерпимостью, нетолерантностью, сужением мира до собственного болота. Изо всех лжей и обманов самая доступная и оттого самая распространенная — спекуляция национализмом и патриотизмом. Бойчее всего распродается любовь к родине — в наши времена товар этот идет нарасхват.

Договорились уже до такой глупости, что разбавление крови кровью других народов ведет к национальной деградации и к смерти национального чувства, к гибели национального сознания.

Хотя племенное сознание, деление мира на «своих» и «чужих» — давнее свойство животного мира, понятие патриотизма — относительно новое изобретение ущербной власти, созданное для производства «промышленного» «пушечного мяса», то бишь для мобилизации на фронт миллионов «патриотов». Диктаторы используют это изобретение, когда нужно резко увеличить производство пушечного мяса, я уж не говорю о том, что с его помощью можно подавить любое народное сопротивление, организовав травлю «граждан мира» общественным мнением быдла (http://proza.ru/2020/10/16/256).

Современное деление человечества на нации и народы стало не меньшим злом, чем неолитическое пещерное сознание, направленное на уничтожение соседей. Сегодня патриотизм не объединяет, а разделяет. Потому-то я давно числю себя «гражданином мира», а не горжусь своей нацией или своим народом — тем более, что и гордиться-то особенно нечем…

Независимая журналистка Татьяна Абрамовская по этому поводу пишет; «Я горжусь тем, что я. » — дальше может следовать всё, что угодно, скажем, — «русский». А если бы вы родились в другой стране, вам всю жизнь было бы за себя стыдно? Чем вы гордитесь? Тем, что родились там или сям? Вопрос на засыпку. Если бы вы родились не в этой стране, а в какой-нибудь другой, вы бы были патриотом другой страны? Северной Кореи, например? Или Монголии? Или Буркино Фасо? Мы совершенно не вольны выбирать, где нам родиться. Место рождения — чистейшая случайность. Так при чем тогда здесь патриотизм? Подписка под местом рождения, типа — «согласен»? Вместо того, чтобы раздувать национальный патриотизм, не полезнее ли объединиться по признаку добра, справедливости и гуманности.

Ментальность нации, ее «скрепы» не могут определяться нынешней способностью вредить миру или соседям. Поэтому некоторые нации обращаются в зашоренное и оболваненное стадо, пребывающее в коме, а не в реальности. Для них либеральность, свобода, демократия, инакомыслие — ругательства… Когда главная скрепа — полицейские дубинки, — вместо нации имеем население, быдло, пекус. Как в Северной Корее. В Южной Корее нация есть, а в Северной — только запуганные толпы с исковерканными мозгами…

Глобализация, растущий космополитизм, «граждане мира», даже «обрусение» или «англизация» — всё это неотвратимые и необоримые приметы нашего времени, свидетельствующие об архаичности племенного и даже национального подхода к человеку. Мне лично они все больше напоминают идеологию Хомякова или Московской Руси «Самодержавие, Православие, Народность». Да, да! Современник Царя Алексея Михайловича Юрий Крижанич утверждает следующие основы государства: «Вера Православная, самовладство совершенно (Самодержавие), нераздельность кралевства и сбережение от чужевладства, запертие рубежев и недопущение празнующаго и бездельнаго жития».

Всё в этом мире обладает свойством рождаться и умирать: Вселенная, галактики, звезды, жизнь, государства и народы… Я полагаю, что народы и нации — это пролонгирование первобытно-племенного сознания человечества, и поэтому до наших дней сохранились войны и вражда между ними. Но уже в наши дни начинают просматриваться иные формы «обустройства» человечества, связанные с глобализацией: интеграция, интернационализация, коллаборация, наднациональные структуры, мощное перетекание мозгов…

Я верю в глобализацию как в неотвратимый процесс объединения людей мира в единое мировое сообщество. Это не просто процесс изменения экономических, технологических, социокультурных или политических сил, не просто единая экономика, свободное перемещение и распространение технологий, но межнационализация всего, связанного с различными странами. Это не отмена понятий народов, наций и языков, не просто исчезновение границ виз или экосистем, не упразднение религиозных, национальных, культурных или ментальных различий между людьми, но — сложный процесс наращивания политологических институтов глобального уровня, при котором мир становится единым и устойчивым. Это процесс взаимопроникновения культурных символов и ценностей, свободного перемещения людей, информации, технологий со все возрастающей скоростью и по всему миру, но — и это главное — переход человечества на новый, более высокий уровень сознания, на котором нет «своих» и «чужих», «наших» и «ненаших», «друзей и врагов», а еще — диктаторов, провокаторов, троллей и доживших до наших дней людоедов в генеральских или диктаторских мундирах…