Что посмотреть во владыкино

Станция метро «Владыкино»

Расположение

«Владыкино» расположено между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии «Петровско-Разумовская» и «Отрадное», в районах Отрадное и Марфино СВАО Москвы.

История станции

Станция начала работу 1 марта 1991 года в составе участка «Савеловская» – «Отрадное».

Описание станции

Колонны станции облицованы белым мрамором. Пол покрыт темным гранитом. Путевые стены – темным мрамором и гофрированным металлом. Дополнительным украшением станции служат медальоны работы художника А. М. Мосийчука. На медальонах изображены храмы самых разных религий: церковь Сан-Джорджо Маджоре в Венеции, замок Мацумото в Японии, индийский мавзолей Тадж-Махал, храм Рождества Богородицы, расположенный во Владыкино, часовня Михаила Архангела в Кижах, медресе Чор-Минор Бухара, Золотые ворота г. Владимир и храм Никорцминда Грузия.

Технические характеристики

«Владыкино» – трехпролетная колонная станция мелкого заложения, расположенная на глубине 10,5 метров. Станция имеет 40 массивных колонн, расставленных с шагом 4 метра. Так как станция расположена под путями Малого кольца Московской железной дороги, то строительство велось по распространенному в 60-е годы проекту трехпролетных станций, и «Владыкино» считается одной из последних станций, названных «сороконожками».

За станцией расположена ветвь, ведущая в депо «Владыкино», обслуживающее Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Вестибюли и пересадки

Станция имеет два наземных остекленных вестибюля, имеющих вид ротонды. Вестибюли расположены на Сусоколовском шоссе и Сигнальном проезде.

Достопримечательности

Рядом со станцией находится Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН, основанный в 1945 году. На сегодняшний день ботанический сад является крупнейшим в Европе. Здесь собрана коллекция из более 16 тыс. растений, которые можно посмотреть как в составе экскурсии, так и самостоятельно.

Главным памятником архитектуры, расположенным недалеко от станции, считается построенный 150 лет назад храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Наземная инфраструктура

Поесть недалеко от станции можно в ресторанах «Павлин-Мавлин», «Улыбка Востока» и «Акварель». Заняться шопингом предлагают рынок «Владыкино», торговые центры «Алькор», «Каравай» и супермаркет «Перекресток».

Владыкино. Из истории

В неприглядном теперь месте стоит единственный остаток когда-то богатого и красивого села — церковь Рождества Богородицы, совсем рядом с шумным путепроводом через железную дорогу, в начале Алтуфьевского шоссе.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Наши дни.

Эти места стали быстро меняться в конце XIX в. и в особенности начала ХХ столетия, после проведения Октябрьской железной дороги; правда, даже и тогда путеводитель по дороге сообщал, что Владыкино «очень живописная дачная местность с недорогими помещениями». Теперь же ничего не говорит о тихом селе, стоявшем рядом с большим прудом, окруженном полями и перелесками. Наверное, эта живописность, а также и дешевизна привлекли сюда суфлера Малого театра Николая Ермолова. «Подмосковное село Владыкино, одно из любимых дачных мест в половине прошлого века было бедным погостом, — рассказывает В.А.Гиляровский, — церковка, кладбище, пяток домов и речка Лихоборка, которая привлекала любителей удить рыбу. В числе их был капельдинер Малого театра. Он поселился там с семьей. Вслед за ним его приятель суфлер Н.А. Ермолов снял под дачу избушку на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса, близ каретного ряда…

Мария Ермолова. Российская драматическая актриса.

Росло Владыкино с каждым годом. Росла Машенька, и когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей, и всю жизнь проводила в ней, каждое лето, за редким исключением — отъездов на гастроли и для лечения за границу. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там».

Могила Марии Ермоловой во Владыкино.

У церкви, на бывшем сельском клабдбище была могила артистки Малого театра Марии Николаевны Ермоловой. Она пожелала лежать там, где были «крест и тень ветвей» над могилами ее родителей и сестры. Но кладбище вместе с могилами родных великой артистки было уничтожено, а ее прах перенесен на Новодевичье кладбище — завещания для советской власти ничего не значили.

Само название села — Владыкино — говорит о том, что принадлежало оно «владыке», как называли на Руси высших церковных иерархов, но по первому упоминанию оно называлось Вельяминово, по московским тысяцким Вельяминовым.

Тысяцкие были военачальниками, руководившими в городах народным ополчением, «тысячью». В Москве они назначались князьями, но их должность по традиции становилась наследственной. Первым тысяцким был Протасий Вельяминов, который, если судить по родословцу, «приехал из Володимира к Москве» во времена князя Даниила и стал тысяцким при его сыне Иване Калите. В дальнейшем эту должность исправляли его наследники: «А у Протасья сын Василий, а был тысяцкой же, а у Василия четыре сына: большой Василий, а был тысяцкой же. Этот Василий, внук первого московского тысяцкого стал последним, после его смерти в 1373 г. должность была отменена великим князем Дмитрием Ивановичем: наследственные тысяцкие оказались опасными для княжеской власти. Василий был похоронен в Богоявленском монастыре и, возможно, поэтому село отдали в монастырь как вклад в помин его души.

Храм Богоявления Богоявленского монастыря

Сын последнего тысяцкого Иван не смирился с умалением своего значения, интриговал в Орде против московского князя, перешел к тверскому князю Михаилу Александровичу, но перед Куликовской битвой его обманом поймали, доставили в Москву и обезглавили 30 августа 1379 г. на Кучковом поле: «И бе множества народа стояще, и мнози прослезиша о нем и опечалишися о благородстве его и величестви его».

Документально Владыкино упоминается в первый раз как вельяминово в грамоте великого князя Василия Ивановича от 30 декабря 1511 г., где он закрепляет за Богоявленским монастырем уже числившиеся за ним владения.

По описи 1682 г. она уже не упоминается, а записано, что «…селе Вельяминове, Владыкине тож…церковь Рождества Богородицы деревянная, да под тем же селом на речке на Лихоборке пруд, да мельница, плотина каменная, мелит в двои жерновы». Несмотря на то, что с упразднением патриаршества все имущество должно было перейти под управление Синода, Петр I отдал Владыкино в 1722 г. архиепископу Псковскому и Нарвскому Феофану Прокоповичу, убежденному приверженцу петровских реформ, одному из самых образованных людей того времени. Прокопович жил во Владыкине: сохранились воспоминания его ученика, полковника Якова Маркевича о том, как он в 1728 г. бывал у иерарха здесь.

В 1730 г. Феофана посетила императрица Анна Иоанновна. Польщенный пастырь сочинил стихи, которые будучи переложенные на музыку, были петы в присутствии ее величества:

История района

Некоторые сведения из истории района Отрадное

С конца XIX века на территории села Владыкино находилась усадьба-имение Петровской сельскохозяйственной академии. Среди первых владыкинских дачников была семья будущей знаменитой драматической актрисы М. Н. Ермоловой. На кладбище возле церкви Рождества Богородицы похоронили её родителей, сестёр, а в 1928 по завещанию и саму первую народную артистку РСФСР. Правда, в 1969 при строительстве Алтуфьевского путепровода кладбище срыли и прах Ермоловой перенесли на Новодевичье.

Позже на территории района на северном берегу Лихоборки располагался совхоз сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева «Отрадное», имя которого и носит сейчас район. В начале 80ых годов XX века яблоневые аллеи были вырублены, а на месте полей появились улицы Хачатуряна, Каргопольская и Санникова, на них были построены многоэтажные панельные дома. Последние деревья яблоневого сада можно ещё встретить и сегодня в некоторых дворах на ул. Отрадная и ул. Хачатуряна и около территории МИТа. В районе Сигнального проезда находилось учебно-опытное хозяйство «Отрадное».

В 70-е годы началась массовая застройка района многоэтажными домами, Отрадное стало типичным спальным районом. В 1975 году в связи со 150-летием восстания декабристовулицам «Отрадного» присвоены имена некоторых из них — Пестеля, Бестужевых. Центральная улица района — Улица Декабристов.Район делила железная дорога проходившая параллельно улице Декабристов от Института пути что в Свиблове до станции Бескудниково. Ветку демонтировали в конце 80-х годов в связи с строительством станции метро «Отрадное» и новых жилых домов на четной стороне улицы Декабристов.

Последние деревянные частные дома бывшего села Владыкино, расположенные в начале Алтуфьевского шоссе на его нечетной стороне были снесены (часть из них сгорела) в 1980 году, а на их месте были построены 12-этажные и 16-этажные панельные дома семейного общежития ГУВД Москвы. О несуществующем селе и его исчезнувших улицах, напоминали лишь автобусные остановки «Нововладыкино» и «Вычегодская улица», которые лишь в конце 80-х годов XX века были переименованы, соответственно в «Гостиница «Восход» и «Алтуфьевское шоссе,12»

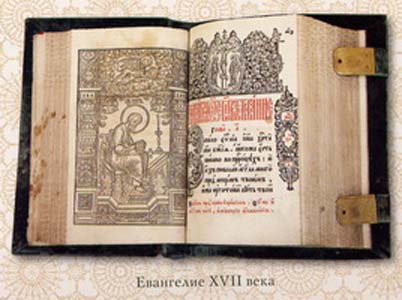

Церковь Рождества Богородицы

во Владыкине

Церковь Рождества Богородицы

во Владыкине

Церковь построена в 1859 на средства купца Г.М. Толоконникова в одном из древнейших подмосковных сёл, церковь в котором известна с 1585. Существующее здание сооружено в духе эклектики. К двухсветному четверику, завершённому широко расставленным пятиглавием, с востока примыкает полукруглая в плане апсида, с запада — небольшая двухпридельная трапезная (престолы архангелов Гавриила и Михаила) и двухъярусная шатровая колокольня. В декоре преобладают формы «русского стиля». Углы здания закреплены пучками укрупнённых тройных полуколонок, подчёркивающих несколько приземистые, тяжеловесные пропорции его объёмов. Над углами четверика возвышаются небольшие тумбы, обработанные килевидными кокошниками, венчающий его карниз усложнён поясами поребрика и плоских арочных нишек, а барабаны глав с кокошниками в основании украшены аркатурой и ложными окнами.

Ограда церковного участка и небольшая, сильно перестроенная кирпичная часовня, сохранившаяся в его северной части на месте древнего деревянного храма, сооружены во второй половине XIX в. Основная святыня церкви — почитаемая икона Смоленской Богоматери с частицами мощей Святителя Василия Великого, Святителя Николая и великомученицы Варвары.

В советский период храм не закрывали. В 1928 году о храме писали многие газеты и журналы, но связано это было с печальным событием – смертью первой народной артистки РСФСР М.Н. Ермоловой (1853-1928). Она завещала похоронить себя в селе Владыкине, где при храме на кладбище были похоронены ее родители и сестры. Последнюю волю М.Н. Ермоловой выполнили, однако через несколько лет это кладбище было срыто, а прах М.Н. Ермоловой в 1934 году перезахоронили на Новодевичьем кладбище.

Колокольня Богородице-Рождественской церкви

во Владыкине

Дендрологический сад носит имя своего основателя, который возглавлял его бессменно 40 лет.

Дендрологический сад носит имя своего основателя, который возглавлял его бессменно 40 лет. Были определены виды в коллекции боярышников, которая при Р.И. Шредере состояла из 25 видов и 15 гибридов. К 1959 г. здесь оставалось 7 видов и 6 гибридов.

Были определены виды в коллекции боярышников, которая при Р.И. Шредере состояла из 25 видов и 15 гибридов. К 1959 г. здесь оставалось 7 видов и 6 гибридов. Тимирязевский парк (Парк МСХА им. К. А. Тимирязева) — лесопарк на севере Москвы. Расположен в Тимирязевском районе Северного административного округа. Площадь парка — 232 Га. Территория парка находится в федеральной собственности.

Тимирязевский парк (Парк МСХА им. К. А. Тимирязева) — лесопарк на севере Москвы. Расположен в Тимирязевском районе Северного административного округа. Площадь парка — 232 Га. Территория парка находится в федеральной собственности. Лосиный Остров — один из первых национальных парков в России (наряду с Сочинским), расположен на территории Москвы и Московской области (городской округ Балашиха, городской округ Королёв и городское поселение Мытищи Мытищинского муниципального района). Крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов (Московская часть леса).

Лосиный Остров — один из первых национальных парков в России (наряду с Сочинским), расположен на территории Москвы и Московской области (городской округ Балашиха, городской округ Королёв и городское поселение Мытищи Мытищинского муниципального района). Крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте городов (Московская часть леса). В середине XIX века была организована Лосиноостровская лесная дача, начинался период систематического лесного хозяйствования.

В середине XIX века была организована Лосиноостровская лесная дача, начинался период систематического лесного хозяйствования. 14 декабря 2009 года Арбитражным судом Московской области по заявлению областной прокуратуры было вынесено решение о признании частично недействующим генплана городского округа Балашиха, где были неправильно отображены границы Национального парка «Лосиный остров». Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил это решение без изменений.

14 декабря 2009 года Арбитражным судом Московской области по заявлению областной прокуратуры было вынесено решение о признании частично недействующим генплана городского округа Балашиха, где были неправильно отображены границы Национального парка «Лосиный остров». Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил это решение без изменений. Здание выполнено в форме огромного корабля. Наиболее характерные архитектурные элементы здания вокзала — высокий шпиль и широкая центральная лестница. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского кремля. Серп и молот инкрустированы уральскими самоцветами. Вход украшен майоликовыми панно, на которых в частности изображена «Москва будущего». Показаны Дворец советов, и станция метро Киевская. Террасы вокзала украшают фонтаны «Север» и «Юг», символизирующие связь южных и северных водных путей в Москве. К вокзальному зданию примыкает парк площадью около 50 га. Уникальные куранты, стоящие в башне вокзала, перевезены сюда из Воскресенского собора г. Волоколамска. В здании вокзала расположен ресторан.

Здание выполнено в форме огромного корабля. Наиболее характерные архитектурные элементы здания вокзала — высокий шпиль и широкая центральная лестница. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935—1937 годах находилась на Спасской башне Московского кремля. Серп и молот инкрустированы уральскими самоцветами. Вход украшен майоликовыми панно, на которых в частности изображена «Москва будущего». Показаны Дворец советов, и станция метро Киевская. Террасы вокзала украшают фонтаны «Север» и «Юг», символизирующие связь южных и северных водных путей в Москве. К вокзальному зданию примыкает парк площадью около 50 га. Уникальные куранты, стоящие в башне вокзала, перевезены сюда из Воскресенского собора г. Волоколамска. В здании вокзала расположен ресторан.