Что предшествовало оформлению общественно политических течений

Что предшествовало оформлению общественно политических течений

Подробное решение параграф §39 по истории для учащихся 10 класса, авторов Н. В. Загладин, Н. А. Симония 2014

1. Что предшествовало оформлению общественно-политических течений?

С углублением промышленной революции социальная структура общества значительно усложнилась: появились новые группы и целые классы, при этом прежние не исчезли сразу, а долго существовали параллельно с новыми. У новых классов были свои интересы, соблюдения которых они требовали, но которые ещё не учитывались обществом. Всё это серьёзно усложнило социальную жизнь. Одновременно усложнилась и жизнь политическая. Буржуазные революции создали в некоторых странах возможность легально бороться за свои интересы на парламентском поле. В других странах эта же борьба шла в сфере публицистики и общественных движений, менее прямо, но также влияя на принятие государственных решений. В таких условиях начали складываться общественно-политические течения.

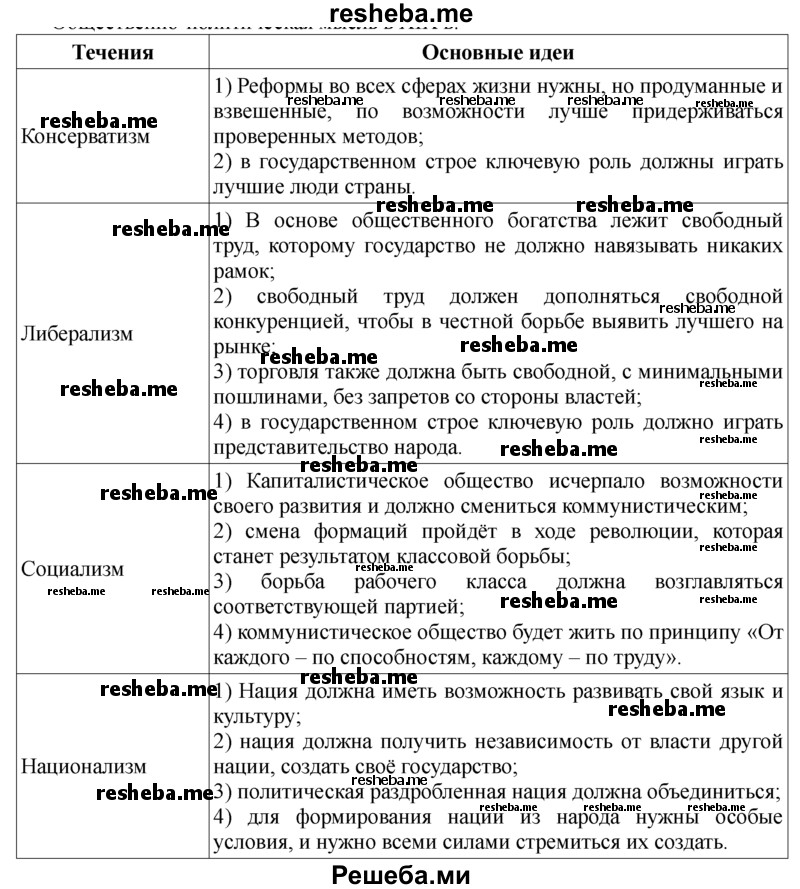

2. Какие общественно-политические течения сложились в Европе в XIX в.? Заполните таблицу. Сделайте вывод о том, интересы каких социальных слоев выражали эти течения.

Общественно-политическая мысль в XIX в.

Исходя из высказывавшихся идей, консерватизм был ближе сохранившей влияние аристократии, особенно крупной, либерализм – предпринимателям и финансистам. Предполагалось, что социализм должен стать идеологией рабочих, но в действительности он совсем не сразу стал популярен в среде пролетариата. Национализм же не имел социальной привязки, потому что не мыслил такими категориями. В случае успеха он получал поддержку во всех слоях общества среди представителей определённого народа.

3. По своему выбору на примере отдельных теоретиков консерватизма, либерализма, социализма и национализма раскройте сущность их идеологии.

Одним из основателей либерализма по праву считается Джереми Бентам. Он критиковал теорию общественного договора Ж. Ж. Руссо как возбуждающую дух восстания, однако защищал требования реформы английского парламента на основе расширения избирательного права. Отстаивал идею свободной торговли и ничем не стеснённой конкуренции, что, по его мнению, должно обеспечить спокойствие общества, справедливость, равенство. Был сторонником свободы слова, отделения церкви от государства, женского равноправия, права на развод, запрещения рабства, запрещения пыток и телесных наказаний, отмены наказания для гомосексуалистов. Выступал за права животных.

Жан Шарль Леонар де Сисмонди был консерватором в хорошем смысле этого слова, но отнюдь не ретроградом, критикующем всё новое. Он являлся сторонником трудовой теории стоимости, согласно которой стоимость товара определяется затратами труда на его производства. Также, Жан Сисмонди был первым экономистом, который открыл экономические циклы. Он яро отстаивал точку зрения, противоположную господствующей экономической теории, утверждая, что государство обязано оказывать воздействие на экономику. Его основным доводом в пользу государственной интервенции было то, что прежде, чем на рынке установится равновесная цена, населению придётся пройти через страдания, поэтому правительство обязано сгладить переходный период.

Среди представителей утопического социализма для примера можно рассмотреть Пьера Жозефа Прудона, который доказывал, что собственность есть кража, потому что она противоречит справедливости, ведь нельзя найти никакого принципа, на котором бы можно было её обосновать. Он считал, что труд должен быть для всех свободен, а свобода эта состоит в том, что все одинаково должны трудиться для общества. По его мнению, причина бедности заключается в несовершенстве экономического строя, который представляет собой целый ряд противоречий. Примирения всех этих противоречий Прудон хотел достичь путём натурального обмена: взаимность требует, чтобы хозяин давал работнику столько же, сколько работник даёт ему; справедливость требует, чтобы ценность всегда обменивалась на равную ценность, чтобы кредит был взаимный и даровой.

В качестве примера деятеля национализма можно рассмотреть известного идеолога Рисорджименто Джузеппе Мадзини. Он повсюду проповедовал свободу личности и национальное освобождение не только Италии, но и всей Европы. Его кредо было: «Я люблю мою страну, потому что я люблю все страны». Он полагал, что все европейские народы должны жить в равенстве и братстве внутри естественных границ, отведенных им Богом. Мадзини не считал, что национальное единство и независимость должны быть дарованы правителями или достигнуты с помощью дипломатических интриг. Он отвергал также французский «вождизм». По концепции Мадзини, цели национализма и либерализма даны Богом, и, следовательно, их достижение является неотъемлемым правом всех народов. Представление Мадзини о новой Европе предусматривало разрушение монархического правления в Австро-Венгрии, России и Османской империи. Он желал объединения в федерации таких стран, как Германия, Италия и земли от Балтийского до Эгейского и Чёрного морей.

4. Расскажите о международных организациях рабочих, созданных К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Согласно идеям Маркса и Энгельса переход к коммунизму должен был произойти во всех странах, соответственно и революция должна была случиться всемирная, потому и организацию они основали всемирную под название Интернационал (Международное товарищество рабочих). Впоследствии, он оказался I из нескольких. Не случайно, что Интернационал был создан не на родине основателей, а в Лондоне в 1864 г.: революция должна начаться с самой промышленно развитой страны. Интернационал пытался стать организационным центром рабочего движения, действовать в разных странах, но в самые лучшие годы насчитывал всего несколько сот сторонников. Просуществовал до 1876 года.

Что предшествовало оформлению общественно-политических течений?

Что такое образование? Это способ становления личности, способ получения знаний, приобретения навыков, развития творческих способностей и так далее.

Образование имеет определенные цели, например, человек должен приобщиться к достижениям культуры, сохранить общественно культурное достояние его народа, должен социализоваться, передать информацию поколениям.

И для выполнения выше перечисленных целей образование выполняет такие функции: формирует профессиональную структуру, социализует людей для становления личности, использует уже накопленные достижения культуры.

В связи с этим значение образования в условиях информационного общества велико. Во-первых, скорость передачи информации растет в геометрической прогрессии, всегда появляется новая информация и эта информация не всегда правдивая. Поэтому человек должен иметь образование для того, чтобы уметь владеть получаемой информацией, как очень важным богатством. Сейчас информация как финансы требует умений и знаний для правильного и рационального владения и использования.

Образование является важным институтом информационного общества, который как способ передачи информации существует очень-очень давно. И сейчас образование продолжает сохранять свою ценность и важность, так как помогает человеку перестраивать сферу деятельности в быстро меняющемся мире.

Откуда возникло деление общественно-политических течений на «левые» и «правые»?

Впервые, известный истории случай деления политики на «правых» и «левых» появился во время Великой Французской революции конца XVIII века. В Национальном Собрании. Справа от трибуны сидели роялисты, аристократы, клерикалы; слева преимущественно якобинцы, которые поддерживали мелкую буржуазию, ремесленников, мещан и пр. То есть, дифференциация на левых и правых не столько социальна, сколько политична. Затем, так уж и прижилось во многих парламентах мира типологизация политических убеждений за принадлежностью к «правым» или «левым». Поскольку в в XIX-XX вв., во многих частях мира, преимущественно утвердилась парламентская демократия, или совмещение президенстко-парламентской республики, то такой уклад политической жизни установился в большинстве государств. В современной политологии, к правым принято причислять консерваторов, и правых радикалов (среди них праворадикалы и неофашисты). К левым принято причислять социалистов, либералов и (радикальная ветвь) коммунистов. Левые преимущественно стоят на защите прав человека и гражданина, защите меньшинств, поддержке социальной справедливости и рыночной экономики (коммунисты государственную плановую экономику). Правые же поддерживают сильную власть, национальные достоинства, частную собственность (хотя правые либералы и неоконсерваторы, также поддерживают рыночную экономику и частную инициативу; здесь стоит выделить так называемый «центризм»).

В целом, деление на левых и правых обусловлено политической ситуацией в данном политико-правовом субъекте, со всеми его специфическими особенностями и историческими традициями. Да, социалисты в Голландии очень сильно отличаются от социалистов в КНР.

Идейные течения и общественные движения на рубеже веков. Появление в России политических партий

Идейные течения и общественные движения на рубеже веков

Консерваторы и либералы

Непоследовательность и незавершённость либеральных реформ 60–70‑х гг. ХІХ в., сохранение абсолютизма и сословного деления общества, нерешённость крестьянского вопроса дали импульс новым дискуссиям о будущем России, которые вели представители консервативного и либерального направлений в общественной мысли страны.

В лагере консерваторов преобладали представители дворянства, мещанства, купечества, а также значительная часть крестьян, привыкших к патриархальному укладу своей жизни. Основой их консервативной идеологии оставалась теория «официальной народности» с её верой в незыблемость самодержавия, православия и народности. Главным для них было сохранение общественного спокойствия, порядка, традиционности. Внешнеполитическая доктрина строилась на идеологии панславизма, отводившей России роль объединительного центра всех славянских народов. Консерваторы выступали с резким осуждением теории и практики нигилизма, так как ставила под сомнение традиционные моральные принципы.

Возможность ограниченных реформ рассматривалась только при условии возвращения некоторых сословно-феодальных элементов, исчезнувших в результате реформ Александра ІІ. Свои идеи они распространяли посредством чиновничье-бюрократического аппарата, церкви, подконтрольных печатных изданий («Московские ведомости»), где, в доступной для широкого круга читателей форме, излагалась доктрина консерваторов, что помогало в нужном им русле формировать общественное мнение. К идеологам консерватизма принадлежали П. Шувалов, возглавлявший ІІІ отделение, К. Победоносцев, М. Катков, Д. Толстой и др.

Приверженцы либерализма чаще всего принадлежали к обуржуазившимся помещикам, буржуазии, представителям интеллигенции. Они выступали за поступательный, эволюционный путь развития страны путём проведения реформ «сверху», не исключая возможности сотрудничества с царской властью. Либералы отстаивали идею о единстве развития России и государств Западной Европы. Будущее государственного строя в России они видели в конституционной монархии — политическом режиме, при котором на власть монарха наложены ограничения (как правило — наличием Земского собора), не дающие ему права располагать всей полнотой государственной власти.

Либералы выступали за созыв общероссийского выборного органа, расширение прав земских органов самоуправления, создание более благоприятных условий для развития капитализма, сохранение института частной собственности, облегчение участи крестьянства. Осуществление этих преобразований, по мнению либералов, должно было стать основой построения в России гражданского, правового общества. Либеральное крыло общественной мысли было представлено Д. Шаховским, К. Кавелиным, Б. Чичериным, Ф. Родичевым. Свои идеи они пропагандировали через земства, научные общества, отдельные периодические издания («Вестник Европы», «Русская мысль»).

Течение либералов оставалось аморфным. Их оппозиция правительству не имела устойчивых организационных форм. Политическая инертность буржуазии предопределила дворянский характер отечественного либерализма, его близость к позициям консерваторов. С последними их объединял страх перед народным «бунтом» и действиями радикалов.

Радикальные идейные течения в общественной мысли

Наряду с консервативным и либеральным течениями в общественном движении России были представлены и сторонники более радикальных общественных преобразований в интересах «низов» общества. Радикалы не исключали насильственных действий, направленных на коренное преобразование существовавших в России порядков. Не имея широкой социальной базы, движение радикалов объединяло представителей различных социальных групп (разночинцы). Организации радикалов имели нелегальный, законспирированный характер. Многие представители этого направления общественной мысли, спасаясь от репрессий, покидали Россию и разворачивали свою деятельность за рубежом. Благодаря этому происходило установление и развитие контактов между русским и западноевропейским революционным движением.

Большинство историков предлагают следующую периодизацию радикального движения: 1860-е гг. — формирование идеологии революционно-демократического толка и появление первых тайных кружков разночинцев; 1870-е гг. — распространение взглядов революционных народников, функционирование их организаций; 80-90-е гг. ХІХ в. — на смену революционному народничеству приходит либеральное, начинает распространяться марксизм, идеи которого легли в основу программ первых организаций социал-демократов.

В среде радикалов можно выделить представителей нескольких идейных течений. А. Герцен и Н. Чернышевский продолжали выступать за переустройство общества на основах «общинного социализма», критикуя аграрную реформу 1861 г. Свои идеи они пропагандировали на страницах журналов «Колокол» и «Современник», а их последователи объединились в рядах первой тайной революционной организации «Земля и воля» (1861–1864). Её отделения возникли во многих городах империи — Москве, Петербурге, Харькове, Твери и др. В качестве программного документа землевольцы рассматривали статью Н. Огарёва «Что нужно народу?», опубликованную на страницах «Колокола» в 1861 г. В ней звучал призыв к народу отказаться от стихийного бунта, а всем революционным силам предлагалось объединить свои усилия. После поражения польского восстания 1863 г. и усиления репрессий царизма организация прекратила своё существование, но многие её участники влились в возникшее в конце 1860‑х гг. народническое движение.

В 1869 г. учителем С. Нечаевым и журналистом П. Ткачёвым в Петербурге была создана подпольная организация, настраивавшая студенчество на подготовку к восстанию и борьбу против царского правительства. Организация вскоре была разгромлена. С. Нечаев бежал за границу. Вернувшись спустя несколько месяцев, он создаёт новую организацию — «Народная расправа», на этот раз в Москве. С. Нечаева отличал крайний политический авантюризм, от своих последователей он требовал безоговорочного подчинения. Известен факт убийства одного из членов «Народной расправы», ослушавшегося своего лидера. После ликвидации организации полицией, С. Нечаев пытался скрыться в Швейцарии, но власти этой страны выдали его как уголовного преступника. Для царского правительства судебный процесс над С. Нечаевым стал прекрасной возможностью дискредитировать всё революционное движение.

Народниками считала себя часть русской интеллигенции, которая остро переживала отсутствие своей связи с простым народом и рассчитывала сблизиться с ним путём просветительской деятельности и пропаганды прогрессивных идей общественного переустройства. Конечной их целью была подготовка крестьянской революции. В народническом движении выделяют революционное и либеральное направления. Революционные народники также не были однородны и подразделялись:

После провала «хождения в народ» наиболее влиятельной тайной организацией народников была восстановленная «Земля и воля» (1876). Её члены были сторонниками ликвидации самодержавия, безвозмездной передачи земли в руки крестьян, перехода к «мирскому самоуправлению» в городах и деревнях. Землевольцы возобновили практику «хождения в народ», занимались агитацией в среде пролетариата. Один из лидеров организации Г. Плеханов стал организатором первой в России политической демонстрации, произошедшей в 1876 г. в Санкт-Петербурге на площади перед Казанским собором. Демонстрация была разогнана полицией, а некоторые её участники получили ранения. Последовали аресты. Суд не был гуманен к манифестантам, приговаривая их к каторжным работам или ссылке. Г. Плеханову удалось избежать ареста.

В 1878 г. в ходе покушения, осуществлённого В. Засулич, был ранен градоначальник Санкт-Петербурга Ф. Трепов. В ходе судебного разбирательства, она была оправдана судом присяжных и градоначальнику пришлось покинуть свой пост. Это происшествие в среде землевольцев стало катализатором дискуссий о характере дальнейшей борьбы.

Из-за разногласий по поводу методов деятельности в 1879 г. организация раскололась на «Чёрный передел», члены которого отдавали предпочтение агитации (Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич) и террористическую «Народную волю» (А. Желябов, С. Перовская, Н. Морозов, В. Фигнер). Народовольцы разочаровались в революционном потенциале крестьянства и рассчитывали на политический переворот, который приведёт к свержению самодержавия, ликвидации частной собственности и наделению крестьян землёй. Народовольцами в 1881 г. было осуществлено успешное покушение на Александра ІІ, после чего власти фактически разгромили это движение, репрессировав его наиболее активных участников.

В 80–90‑х гг. ХІХ в. возросло влияние либеральных народников, категорически отвергавших насильственные методы борьбы. Проводя культурно-просветительскую работу среди народных масс, они агитировали за проведение реформ и ликвидацию остатков крепостнических отношений. Пропаганду своих взглядов они вели с помощью печатных изданий (журнал «Русское богатство»), используя возможности земств и различных общественных организаций. Лидерами этого направления общественной мысли были В. Воронцов, Н. Даниельсон, Н. Михайловский.

Рабочее движение. С развитием капиталистических отношений и формированием отечественного рабочего класса в его среде начинают возникать первые организации рабочих: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), «Северный союз русских рабочих» (1878). Они организовывали стачки, пытались выступать посредниками во взаимоотношениях работодателей и наёмных рабочих, но не затрагивали политических вопросов.

Наиболее массовой оказалась забастовка рабочих Никольской мануфактуры в Орехово-Зуево, принадлежавшей фабриканту Т. Морозову («Морозовская стачка» 1885 г.). Трудящиеся впервые выдвинули требования государственного регулирования их отношений с предпринимателями. Эта забастовка привела к появлению в 1886 г. закона, определявшего порядок найма и увольнения, упорядочившего штрафы и выплату зарплат. Вводился институт фабричных инспекторов, которые контролировали соблюдение закона. В то же время, он усиливал уголовную ответственность за участие в стачечном движении.

В 1880‑х гг. часть бывших народников переходит на марксистские позиции (Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич). В 1883 г., находясь в эмиграции, они организуют группу «Освобождение труда». Отрекаясь от идеалов крестьянского социализма, было решено в качестве идеологического базиса новой организации использовать идеи марксизма. Марксизм — политическое учение, основанное К. Марксом и Ф. Энгельсом. В его основе — признание неизбежности классовой борьбы как движущей силы социальной революции. Главная роль в ней отводилась пролетариату. Революция была направлена против основ капиталистической системы, базировавшейся на частной собственности и товарном производстве. Марксизм предполагал обобществление средств производства и построение коммунистического общества.

На фоне промышленного бума 1890‑х гг. отдельные марксистские группы, существовавшие в России, объединились в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (1895), созданный в Петербурге. Первоначально свою задачу лидеры союза видели в том, чтобы возглавить стачечное движение в столице и других крупных промышленных центрах страны. Репрессии, которые царская власть обрушила на лидеров рабочего движения, вынудили часть из них перейти на позиции «экономизма», отказавшись от выдвижения каких-либо политических требований.

Среди сторонников «экономизма» получил распространение «легальный марксизм». Его представители — П. Струве, М. Туган-Барановский, признавая отдельные положения марксистской идеологии, говорили о исторической неизбежности капиталистического этапа в развитии общества, обосновывая его прогрессивное значение для России.

Другие лидеры рабочего движения продолжали настаивать на политической борьбе, целью которой должно было стать установление диктатуры пролетариата. Сторонники политической борьбы вскоре трансформировали «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП), которую возглавили В. Ульянов (Ленин) и Ю. Цедербаум (Мартов).

Появление в России политических партий

Радикальные партии

Формирование первых политических партий в России началось на рубеже ХІХ–ХХ вв. Они изначально имели оппозиционную направленность и действовали нелегально. После нескольких неудачных попыток (минский съезд 1898 г., незавершённый съезд в Брюсселе), в июле 1903 г. на съезде в Лондоне была создана Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). Партийным печатным органом была газета «Искра», которая издавалась с 1900 г. Практически сразу после создания партии идейные и организационные разногласия привели к её расколу на меньшевиков — РСДРП(м) и большевиков — РСДРП(б).

Меньшевики (Л. Мартов) считали, что необходимым условием социалистической революции должна стать буржуазная революция. Поэтому меньшевики считали возможным сотрудничество с политическими силами, представлявшими интересы буржуазии и участие в органах власти.

Большевики (В. Ленин) были убеждены в неотвратимости социалистической революции, которая будет иметь успех только в случае установления диктатуры пролетариата. Сторонники большевизма выступали за силовой захват власти и отрицали возможность сотрудничества с политическими силами, не разделявшими их идеологические установки.

Последователями народовольцев оказались сторонники партии социалистов-революционеров (эсеров), которая возникла в 1902 г. Её лидером стал В. Чернов. Эсеры, в отличие от социал-демократов, в качестве своей социальной базы видели крестьянство. Их программа строилась на идее «социализации земли», которая состояла в ликвидации частнособственнического землевладения и передаче земель крестьянам согласно трудовой норме. Эсеры, как и их предшественники из «Народной воли», неоднократно использовали тактику террора.

Политизация либерального движения. Организационное оформление либерального движения происходило медленнее. Сторонники либеральных взглядов продолжали группироваться вокруг земств и городских дум. Первыми политическими организациями либералов стали возникшие в 1903 г. «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». Они объединили таких известных общественных деятелей, как Н. Бердяев, П. Милюков, П. Струве, М. Туган-Барановский и др. Либералы отстаивали проведение «сверху» умеренных реформ, которые будут способствовать демократизации общества и переходу от абсолютизма к конституционной монархии. Окончательное оформление политических партий либеральной направленности произошло уже в ходе революционных событий 1905–1907 гг.

О создании собственных политических партий накануне первой русской революции стали задумываться и представители консервативно-монархического лагеря. По их мнению, это могло помочь правительству в противостоянии с радикальными и либеральными силами.