Что произошло в европе развития капитализма

Развитие капитализма в Европе

Категория: Новое время

Для XV-XVIII веков характерны несколько стадий развития капитализма: это торговый капитализм и мануфактурный. Основными формами организации производства стали капиталистическая простая кооперация (КПК) и капиталистическая сложная кооперация (мануфактура). Капиталистическая простая кооперация (КПК) – это единство совместных действий и форма объединения. Это кооперация однородного (одинакового) конкретного труда. Она может принимать различные формы:

1) скупка готовых изделий купцом;

2) авансирование или кредитование тех или иных работ, купец в этом случае выступает ростовщиком;

3) система раздач, купец – ростовщик – предприниматель контролирует почти весь процесс производства псевдосамостоятелыных ремесленников-надомников.

Фернан Бродель объединяет вторую и третью формы, называя такое производство «надомничеством». Надомничество – такая форма производства, при которой купец выступает как работодатель. Простая кооперация появилась задолго до капитализма, но только капиталистическая свобода – свобода личная и материальная сделали КПК явлением повсеместным. Исследователи находят надомничество в XIII веке и в XVIII, но пик его приходится на XVI столетие. Приведем источник. Путешественник пишет о швабских деревнях начала XVIII века: «Было лето, все женщины вышли из домов, сидели на пороге своих жилищ. И каждая …усердно занималась работой: пряла кружева, черные или белые, или «блонды», в которых переплетались льняные, золотые и шелковые нити. В конце недели кружевница отнесет плоды своего труда либо на соседний рынок, либо же чаще всего – скупщику, который авансировал ее сырьем, рисунками, привезенными из Голландии, и который оставил за собой ее продукцию. Тогда она купит растительного масла, немного мяса, риса для воскресного пиршества». Оказывается, знаменитые голландские кружева делались в швабских деревнях, удивлялся путешественник.

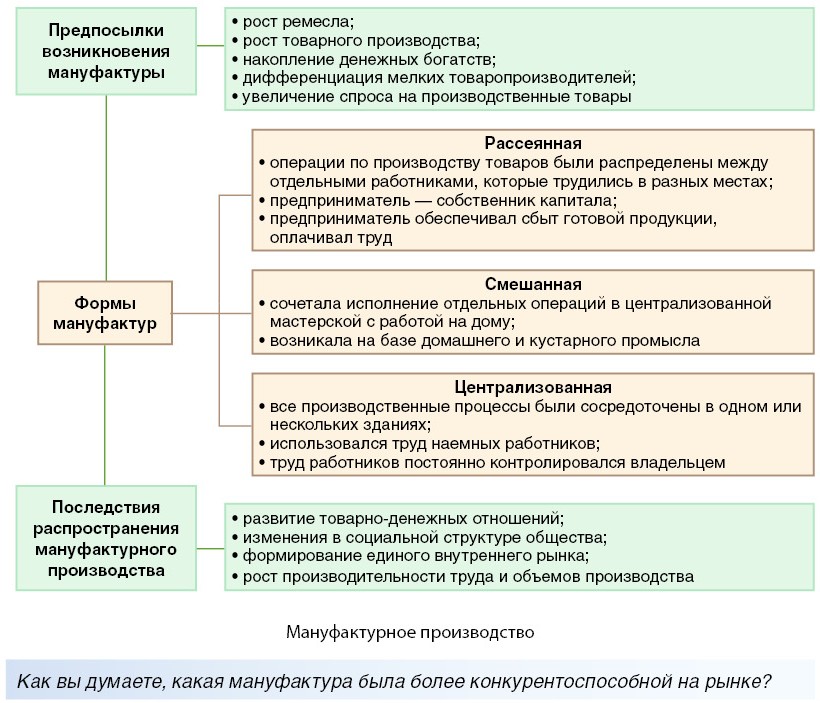

Вторая стадия развития капитализма – это мануфактурная стадия. Маркс считает, что с середины XVI века до последней трети XVIII в Западной Европе был мануфактурный период капитализма. Мануфактура – это относительно крупное капиталистическое предприятие, основанное на разделении наемного труда и ремесленной технике. Она возникла в XV-XVI вв. и в конце XVIII была заменена машинным производством. Владельцами мануфактур были купцы, разбогатевшие ремесленники, работали же на них наемные рабочие или псевдосамостоятельные мелкие ремесленники. Основными типами были рассеянные, смешанные и централизованные мануфактуры. Основой их развития не могло служить цеховое ремесло с его полицейско-запретительными уставами. Поэтому первые мануфактуры появились в сельской местности на базе промыслов. Мануфактура вышла из простой кооперации. Первоначально, купец-предприниматель занимался скупкой и продажей готовой продукции самостоятельных сельских ремесленников (например, тканей, сукна). Затем он стал привозить ремесленникам сырье, в дальнейшем и более совершенные станки. Таким образом, он отрезал ремесленника от рынка готовых изделий, от рынка сырья, а, предоставив ему станки – фактически подчинил себе все производство. Бывшие самостоятельные ремесленники превратились в наемных рабочих, получающих заработную плату. Единственное, что осталось у них в собственности – это домашняя мастерская. Такая форма организации производства есть рассеянная мануфактура. Постепенно предприниматель мог выделить одну или несколько операций и сосредоточить их в отдельной мастерской под одной крышей (например: процесс крашения тканей – красильня). Так появились смешанные мануфактуры. Третий тип – централизованные предприятия, их предприниматель создавал сам: строил большую мастерскую, покупал оборудование, сырье, нанимал рабочих, т.е. контролировал весь процесс производства. Централизованная мануфактура была двух разновидностей: гетерогенная и органическая. Гетерогенная мануфактура – это объединение в одной мастерской рабочих различных специальностей, связанных между собой последовательным выполнением всех операций по изготовлению сравнительно сложного продукта. Например, суконная мануфактура, кроме ткачей здесь работают валялыцики, прядильщики, красильщики и т.д.

Органическая мануфактура объединяет в одной мастерской рабочих одной специальности с последующим расчленением однородных работ на более детальные операции, закрепленные за отдельными работниками. Примером может служить красильная мастерская. Органическая централизованная мануфактура была более прогрессивной по сравнению с гетерогенной, ибо она давала более высокую производительность труда, высокое качество за счет расчлененности производства и, стало быть, более высокую прибыль. Действительно, в органической мануфактуре разделение труда достигает своего предела, каждый работник выполняет одну или две операции, благодаря чему становится виртуозом своего дела, а его инструменты приобретают такую степень специализации, что это вплотную подводит к созданию машин и механизмов. Правда, в XVI-XVII вв. мануфактур было еще не очень много. Карл Маркс считал, что «мануфактура выделялась как архитектурное украшение на экономическом здании, широким основанием которого было городское ремесло и сельские побочные промыслы». ( Маркс К. Капитал. – Т. 23, с. 381).

То есть мануфактура существовала в феодальном окружении и часто подвергалась преследованиям как со стороны цехов, так со стороны государства. Примером может служить Испания XVI столетия.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве шло параллельно с появлением мануфактур. Удобно это проследить на истории Англии XVI века. Согнав крестьян с земли, лендлорды сосредоточили в своих руках огромные земельные владения. Часть земель они сдавали в аренду крестьянам или зажиточным горожанам.

1. Первоначальной формой такой аренды была издольщина.

Исследователи находят ее в Англии, Франции, Италии, Германии, России! Издольщина – вид аренды (сдачи во временное пользование) земли, при которой землевладельцу уплачивается арендная плата в форме определенной доли урожая (половина, треть, десятина и т. д.). В жизни бывало по разному: иногда земельный собственник давал арендатору землю, семена, инвентарь. Порою издольщик сам, целиком или частично обеспечивал свое хозяйство семенами, а также живым или мертвым инвентарем. Арендатор не всегда самостоятельно обрабатывал землю, он мог прибегнуть к наемному труду – сдать часть земли субарендатору. Осенью издольщик отдавал часть урожая собственнику земли, часть продавал, часть оставлял себе на питание и посев. Рента при издольщине носила полуфеодальный характер.

В Англии издольщина постепенно уступает место чисто капиталистической форме предпринимательства – фермерству. Фермер арендовал большой по площади участок земли у лендлорда и платил за нее твердо установленную плату. Он сам покупал семена, инвентарь, сам оплачивал труд наемных рабочих. Естественно, такое хозяйство мог вести только состоятельный человек. В дальнейшем он мог выкупить землю у лендлорда и стать ее собственником. Так создавалось крупное капиталистическое хозяйство. И вновь сделаем оговорку – таких хозяйств в XVI веке было очень немного, новое всюду жило рядом со старым – феодальное дворянство, зависимые крестьяне были повсеместно. Уже во Франции развитие капитализма в сельском хозяйстве шло медленнее, чем в Англии. В таких же странах, как Германия, Чехия, Италия, Испания общее историческое развитие оказалось заторможенным и пошло по пути регресса. Здесь феодальное дворянство было настолько сильным, что сумело с помощью государства уничтожить элементы прогресса в промышленности и сельском хозяйстве. В этих странах в середине XVI в. начался процесс рефеодализации.

В странах необратимого развития капитализма технический и экономический прогресс вызвал к жизни новые классы и новый облик государства.

§ 20. Зарождение капитализма

| Сайт: | Профильное обучение |

| Курс: | Всемирная история с древнейших времен до конца XVIII в. 10 класс |

| Книга: | § 20. Зарождение капитализма |

| Напечатано:: | Гость |

| Дата: | Среда, 29 Декабрь 2021, 15:48 |

Оглавление

1. Истоки капитализма

Что же послужило толчком к становлению нового экономического уклада — капиталистического? Среди исследователей по этому вопросу нет единого мнения. Марксисты обращают внимание на экономику, в частности на изменение типа производства. Произошел переход от феодального способа производства, основанного на ручном крестьянском труде, к капиталистическому хозяйству с машинным производством. Технологические изобретения XV–XVI вв. в Европе, усовершенствование орудий труда, рост внутреннего рынка привели к тому, что город все больше стал нуждаться в продукции сельского хозяйства. Мелкие крестьянские хозяйства феодального типа уже не могли удовлетворить растущий спрос.

Другие исследователи полагают, что значительные изменения произошли в сознании европейцев в связи с Реформацией. Ведь реформаторы призывали к торговой и экономической активности.

Третьи видят толчок к развитию капиталистических отношений во внешних факторах. Страшная эпидемия чумы (которую называли «черной смертью») в XIV в. создала спрос на наемную рабочую силу в европейской деревне. Это способствовало ломке существовавшей феодальной системы. Падение же Константинополя в 1453 г. и, как следствие, перекрытие турками торговых путей в Азию, упадок торговли итальянских городов с Востоком ввергли Европу в торговый кризис. Европейцы нуждались в новых рынках и золоте: ведь без этого сложно было развивать экономику. Они вынуждены были искать новые пути в заморские страны, что стало причиной Великих географических открытий, колониальной экспансии, а также формирования новых рынков.

2. Рост европейской экономики и торговли, развитие банковской системы

Начиная с Позднего Средневековья Европа переживала изменения, которые затронули все сферы социально-экономической и политической жизни. Стал формироваться новый строй — капиталистический. В Европе, в отличие от стран Востока, сложились два важнейших условия, необходимых для развития капитализма: возможность накопления капитала и наличие свободных рабочих рук.

Росли потребности в одежде и других товарах, для производства которых было необходимо больше рабочих. Многие люди мигрировали из сельской местности в города. Растущее городское население нуждалось в продовольствии, поэтому возросла потребность и в сельскохозяйственных рабочих. Чтобы предотвратить их переселение в города, землевладельцы должны были платить им больше и сдавать землю в аренду по более низкой цене.

Рост европейской экономики был тесно связан также с мануфактурным производством. Мануфактуры впервые появились в Италии еще в начале XIV в. Это были предприятия, основанные на разделении труда наемных рабочих. Но труд оставался ручным.

Торговцы продавали мануфактурные изделия в сельской местности, где затем покупали зерно и другие сельскохозяйственные товары для продажи в городах. Расширялись торговые связи и между странами.

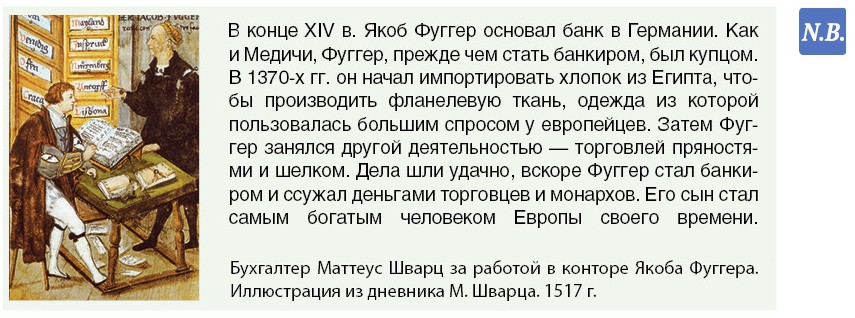

Экономика Европы изменялась также благодаря развитию банков и кредитной системы. Со временем вначале в Италии, а затем и в Северной Европе возникли влиятельные династии банкиров.

Крупнейшими банкирскими домами Европы в начале Нового времени были семейства Медичи во Флоренции и Фуггеров в немецком городе Аугсбург. Богатыми ростовщиками считались жители Ломбардии. Европейские ростовщики предоставляли ссуды под высокий процент почти всем государям Европы, включая папу римского и германского императора. С XVI в. возникли не только частные, но и государственные банки.

В XV в. в Европе появились и первые биржи, которые к XVII в. были представлены практически в каждом торговом европейском городе. Слово «биржа» обозначало специальное здание для совершения финансовых и торговых сделок. Предприниматели выставляли образцы своих товаров, подписывали контракты, получали денежные кредиты, приобретали ценные бумаги, которые нередко выполняли функцию денег.

3. Торговая революция и революция цен

XVI столетие стало периодом расширения европейской внешней торговли и начала формирования мирового рынка. Этот процесс вошел в историю под названием торговая революция. Европа связала торговыми путями разные континенты (Африку, Америку, Азию и Австралию), которые превратились в рынки сбыта европейских товаров. Международная торговля из Средиземноморья переместилась в зону Атлантического океана. Это содействовало возвышению новых государств — Испании и Португалии, а позже Голландии и Англии. Небывалый рост международной торговли способствовал появлению большого объема денежной массы. Так стала возможной организация крупных предприятий.

Еще одним важным событием первой половины столетия явилась революция цен — резкий рост стоимости товаров и падение реальной стоимости денег. Причиной этого стал поток золота из Америки, а также частая порча монет из благородных металлов.

В такой ситуации предприниматели стремились быстрее пускать деньги в оборот (вкладывать в покупку товаров, строительство мануфактур): ведь откладывать с каждым днем дешевевшие монеты оказалось невыгодным. Высокие цены и относительно низкие заработки наемных рабочих обеспечивали нарождавшемуся классу капиталистов сверхприбыли.

Не все государства мудро распорядились притоком драгоценных металлов. Испания и Португалия использовали деньги не на развитие производства, а на войны, что привело эти страны в конечном счете к упадку. Голландия же и Англия успешно вкладывали средства в производство и торговлю.

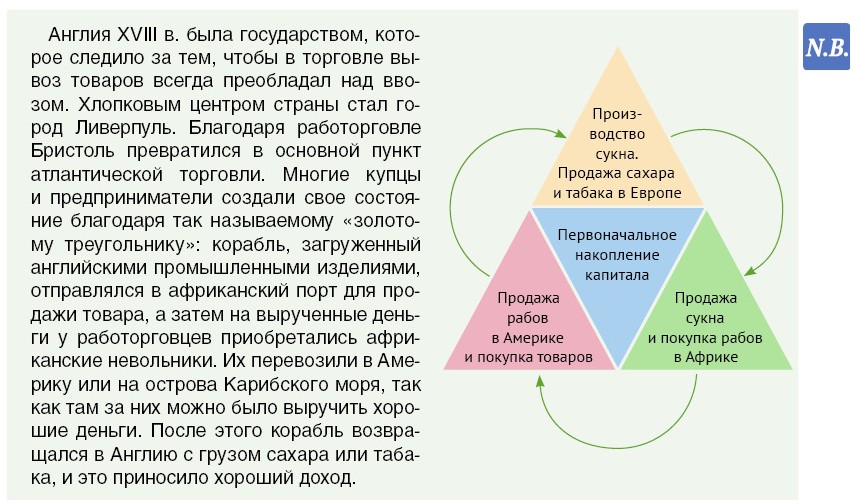

4. Первоначальное накопление капитала

Торговая революция и революция цен явились предпосылками процесса первоначального накопления капитала. Слово «капитал» возникло еще в XII–XIII вв. Оно обозначало ценности, т. е. деньги, приносящие прибыль. Новый строй — капитализм — можно определить как систему, при которой стремление к максимальной прибыли стало побудительным мотивом всех действий. Вложенный капитал должен был приносить постоянную прибыль.

Что же явилось первоначальным источником капитала? Капитализм начал формироваться не в сфере производства, а в сферах торговли и финансов. Ведь самые высокие прибыли приносили ростовщичество, банковские операции, но особенно завоевания и международная торговля, часто связанная с большим риском. Из Америки, Азии и Африки в Европу хлынул поток драгоценных металлов. В XVI в. запасы серебра в ней утроились, а золота — возросли на 20 %. Также Европа обогащалась за счет торговли рабами и специями, колониального экспорта и импорта, а некоторые страны, такие как Англия, еще и за счет корсаров. Все это привело к накоплению огромных средств и заметному возрастанию роли денег в европейской экономике.

Как правило, заинтересованной стороной развития капиталистических отношений было государство, в распоряжении которого находились разные способы раздобыть первоначальный капитал.

Все большую роль в экономике играл протекционизм (от лат. protectio — защита, покровительство) — политика государства, направленная на защиту и поощрение своего производства путем ограничения ввоза в страну продукции из других стран.

5. Предпринимательство и капиталисты

Надежда на высокие прибыли увлекала многих купцов в заморские предприятия. Они импортировали в Европу пряности, сахар, шелк и другие пользовавшиеся спросом товары.

Однако международная торговля была рискованной и дорогостоящей. Торговцу нужно было снарядить корабль и нанять команду на время долгого и опасного плавания. Он должен был также закупить большую партию товаров, не зная, какую цену заплатит покупатель в Европе.

Торговцев, которые были готовы пойти на риск в расчете на высокие доходы, стали называть предпринимателями. Нередко свой торговый капитал они вкладывали в местное производство, развивая тем самым экономики своих государств. Они также расширяли торговлю за счет установления новых контактов с различными регионами мира. Таким образом, предприниматели способствовали превращению европейской экономики из локальной системы в сложную международную.

Новые капиталисты Европы стремились не просто заработать на жизнь, но и увеличить свои богатства. Владельцы мануфактур, а позднее — фабрик и заводов, платили за сырье и работу настолько мало, насколько было возможно. Продавали же произведенную продукцию максимально дорого. Этот «капиталистический дух» можно охарактеризовать такими словами: «Дайте мне зарабатывать столько, сколько я могу».

Зарабатывать Фуггерам и другим банкирам мешала позиция католической церкви, которая осуждала ростовщичество, считая его смертным грехом и самым страшным пороком. Большинство ростовщиков-банкиров игнорировали позицию церкви. Постепенно роль религии ослабевала, что благоприятствовало росту финансового капитала и предпринимательства на территории Западной Европы.

6. Торговые компании и политика меркантилизма

Купцы нуждались в капитале, или больших суммах денег, чтобы вложить его в дело либо торговое предприятие. Число торговых компаний росло с поразительной быстротой.

Торговцы также создавали акционерные общества для финансирования новых дел. Нередко предприниматели объединяли капиталы и основывали частную торговую компанию. Затем они продавали акции своей компании другим вкладчикам (инвесторам). Когда такое акционерное общество собирало достаточный капитал, оно снаряжало заморскую экспедицию. По возвращении корабля каждый инвестор или получал свою долю дохода, или делил с компаньонами потери. Иногда торговые компании получали от европейских монархов монопольное, то есть исключительное, право на производство чего-либо или торговлю с какой-либо страной.

Именно так была создана в 1600 г. британская Ост-Индская компания, получившая от короны ряд привилегий на торговлю с Индией.

Схожую деятельность проводила могущественная голландская Ост-Индская компания (1602–1798). Она торговала чаем, медью, серебром, текстилем, хлопком, шелком, керамикой и пряностями с Японией, Китаем, Цейлоном, Индонезией.

В XVI в. европейские монархи прекрасно понимали, что их власть зависит от того, насколько хорошо развиты экономика и международная торговля их стран. Верили они и в то, что ключом к экономической мощи являются драгоценные металлы. Следовательно, государство должно накапливать как можно больше золота.

Однако государство не просто хранило драгоценный металл. Испания, например, использовала добытое в Новом Свете золото для покупки таких товаров, как пушки, ружья, лес и шелк. Поскольку Испания импортировала больше товаров, чем экспортировала, ее золото уходило в другие страны. Вывод был очевиден: торговля являлась для государства более важной, чем просто накопление золота.

В XVII в. возникла новая экономическая теория — меркантилизм (от итал. mercante — торговец, купец). Меркантилистские идеи сводились к тому, что экономическая мощь государства зависит от сохранения и увеличения его золотого запаса посредством преобладания экспорта товаров над их импортом.

Меркантилисты считали, что правители должны регулировать торговлю и промышленность, чтобы государство могло существовать и развиваться за счет своих внутренних ресурсов. Они были убеждены, что монархи обязаны поддерживать промышленность, например кораблестроение, потому что новые корабли нужны для развивающейся торговли.

Важное место в этой теории отводилось колониям: ведь они могли снабжать сырьем промышленность метрополии. В то же время колонии служили рынком сбыта мануфактурных товаров из метрополии.

7. Начало промышленной революции

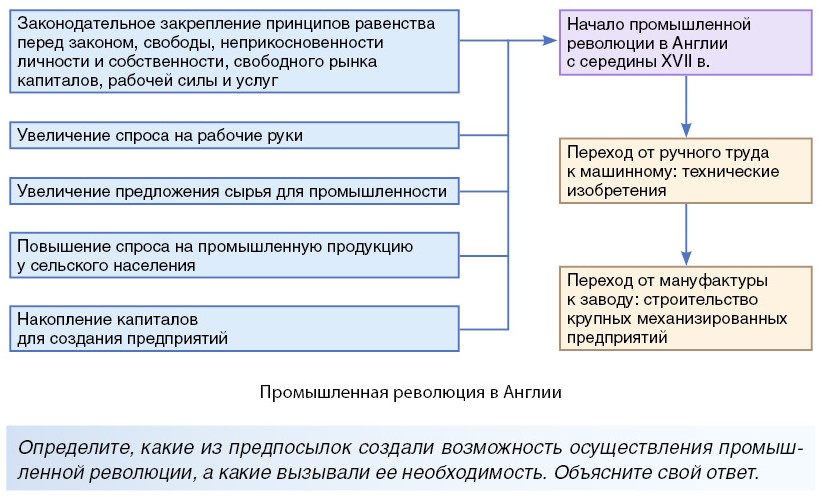

В XVIII в. на смену торговому капитализму, основанному на меркантилизме, пришел промышленный капитализм. Это знаменательное событие вошло в историю под названием промышленной революции.

Она означала переход от мануфактурного производства, основанного на ручном труде, к фабричному. Основным отличием фабрик — крупных предприятий — от мануфактур было использование машин. С изобретением сложных громоздких механизмов предпринимателям стало выгодно размещать в одном месте рабочих и машины.

Промышленная революция, или промышленный переворот, началась с Англии. Основной ее предпосылкой стало изобретение парового двигателя. Его стали использовать на пароходах, паровозах и станках. Изобретение механического ткацкого станка (прялки Дженни) привело к возникновению мощной текстильной промышленности в Англии, товары которой активно продавались во всем мире. Впервые Англию стали называть «мастерской мира». Немалый вклад в промышленный переворот внесла развивавшаяся быстрыми темпами британская угольная промышленность.

Большие запасы угля и железной руды обеспечили Англию необходимым материалом для создания паровых машин и топливом для них. Будучи колониальной державой, Англия имела доступ к сырью по всему миру. Она также получила огромный рынок сбыта произведенных товаров.

За относительно короткий период европейская цивилизация сильно изменилась как внешне, так и внутренне. Ее географическое распространение стало началом формирования глобального мира. Этот процесс сопровождался включением в орбиту европейского влияния новых территорий и народов. Но главное заключалось в том, что в недрах европейской цивилизации зародился уникальный тип общественной системы — капитализм.

Вопросы

2. Как развитие банков и кредитной системы повлияло на экономику?

3. Составьте схему «Революция цен», опираясь на следующие позиции: причины революции цен; время ее возникновения; сущность этого явления; последствия революции цен для различных слоев населения и феодальной системы хозяйства в целом.

4. Докажите, что торговля в XVI в. приобрела мировой характер. Какие процессы в экономике европейских стран способствовали расширению торговых связей?

5. Охарактеризуйте понятие «капитализм» в форме синквейна.

6. Объясните причинно-следственную связь между экспортом товаров и политикой меркантилизма.

7. Подтвердите информацией параграфа, что акционерное общество — это хозяйственное общество, весь капитал которого разделен между его участниками.

8. Составьте схему (ментальную карту, гекс), отражающую предпосылки промышленной революции, ее хронологические рамки.

Что произошло в европе развития капитализма

Отрывок из книги «Как устроена экономика?»

До его появления западноевропейские общества, как и все другие в докапиталистическую эпоху, менялись очень медленно. Люди в основном были организованы вокруг сельского хозяйства, в котором на протяжении многих столетий использовались практически одни и те же технологии с ограниченной степенью коммерции и ремесленного производства.

Между X и XV веками, то есть в эпоху Средневековья, доход на душу населения увеличивался на 0,12 процента в год. Следовательно, доходы в 1500 году составляли всего на 82 процента выше, чем в 1000-м. Для сравнения, это величина, которой Китай с его 11 процентами роста в год достиг за шесть лет в период между 2002-м и 2008 годом. Отсюда следует, что с точки зрения материального прогресса один год в Китае сегодня эквивалентен 83 годам в средневековой Западной Европе (за это время могли родиться и умереть три человека — в Средневековье же средняя продолжительность жизни составляла всего 24 года).

С начала XV века страны Западной Европы стали стремительно расширяться. Называемая для приличия эпохой Великих географических открытий, эта экспансия включала экспроприацию земель и ресурсов и порабощение коренного населения посредством установления колониального режима.

Начиная с Португалии в Азии, а также Испании в Северной и Южной Америке, с конца XV века западноевропейские народы принялись безжалостно захватывать новые земли. К середине XVIII века Северная Америка была разделена между Англией, Францией и Испанией. Большинство стран Южной Америки находились под властью Испании и Португалии до 1810– 1820-х годов. Части Индии пребывали под властью англичан (в основном Бенгалия и Бихар), французов (юго-восточное побережье) и португальцев (различные прибрежные районы, в частности Гоа). Примерно в это время начинается заселение Австралии (первая исправительная колония появилась там в 1788 году). Африка в то время была «освоена» не так хорошо, там располагались только небольшие поселения португальцев (ранее необитаемые острова Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи) и голландцев (Кейптаун, основанный в XVII веке).

Уже много лет ведутся споры о том, развился бы в XVI–XVIII веках капитализм без колониальных ресурсов: драгоценных металлов, использовавшихся в качестве денег, новых продуктов питания, например картофеля и сахара, и сырья для промышленного производства, такого как хлопок. Хотя нет сомнений, что колонизаторы получали большую пользу от их продажи, скорее всего, в европейских странах капитализм развился бы и без них. При этом колониализм, без сомнения, разорил колонизированные общества.

Коренное население было истреблено или поставлено на грань вымирания, а его земля со всеми ресурсами — отобрана. Маргинализация местных народов оказалась настолько глубокой, что Эво Моралес, нынешний президент Боливии, избранный в 2006 году, всего лишь второй по счету глава государства на американском континенте — выходец из коренного населения, пришедший к власти с того момента, как европейцы прибыли туда в 1492 году (первым был Бенито Хуарес, президент Мексики в 1858–1872 годах).

Множество африканцев — по общей оценке, около 12 миллионов — были захвачены в рабство и вывезены в Европу и арабские страны. Это не только стало трагедией тех, кто потерял свободу (даже если им и удавалось пережить тяжелое путешествие), но также истощило многие африканские общества и уничтожило их социальную структуру. Территории приобрели произвольные границы — этот факт влияет на внутреннюю и международную политику ряда стран и по сей день. То, что в Африке так много межгосударственных границ имеют вид прямой линии, служит наглядным тому подтверждением, поскольку естественные границы никогда не бывают прямыми, они обычно проходят вдоль рек, горных хребтов и других географических объектов.

Впрочем, такое ускорение роста дохода на душу населения поначалу для многих сопровождалось снижением уровня жизни. Много людей, чьи умения устарели — например, ремесленников, производивших текстиль, — потеряли свои рабочие места, потому что их заменили машины, управлявшиеся более дешевыми неквалифицированными работниками, среди которых было много детей. Некоторые машины даже разрабатывались под рост ребенка. Люди, нанимавшиеся на фабрики или в маленькие цеха, поставляющие для них сырье, трудились очень много: 70–80 часов в неделю считались нормой, кто- то работал более 100 часов в неделю, а для отдыха обычно выделялось всего полдня в воскресенье.

Условия труда были крайне опасными. Многие английские работники хлопковой промышленности умирали от легочных заболеваний из-за пыли, образующейся в процессе производства. Городской рабочий класс жил очень стесненно, иногда в комнате ютилось по 15–20 человек. Считалось вполне нормальным, что сотни людей пользуются одним туалетом. Люди умирали как мухи. В бедных районах Манчестера продолжительность жизни составляла 17 лет, что на 30 процентов ниже аналогичного показателя на территории всей Великобритании до норманнского завоевания, случившегося в 1066 году (тогда продолжительность жизни составляла 24 года).

Развитие капитализма в странах Западной Европы и их колониях в XIX веке часто связывают с распространением свободной торговли и свободногорынка. Принято считать, что правительства этих государств не облагали налогами и никак не ограничивали международную торговлю (называемую свободной торговлей) и вообще не вмешивались в функционирование рынка (свободного рынка). Подобное положение вещей привело к тому, что этим странам удалось развить капитализм. Принято также считать, что Великобритания и США лидировали среди других государств, потому что первыми приняли свободный рынок и свободную торговлю.

Это утверждение слишком далеко от истины. Правительство играло ведущую роль на начальном этапе развития капитализма как в Великобритании, так и в США и других странах Западной Европы.

Колонизация была наиболее очевидным путем для распространения «несвободной свободной торговли», но даже тем многим странам, которым посчастливилось не стать колониями, тоже пришлось принять ее. Методами «дипломатии канонерок» их вынудили подписать неравноправные договоры, которые лишили их, помимо всего прочего, тарифной автономии (права устанавливать собственные тарифы). Им было разрешено использовать только низкую единую тарифную ставку (3–5 процентов) — достаточную для повышения некоторых государственных доходов, но слишком малую для защиты неокрепших отраслей промышленности. Самым позорным из подобных фактов считается Нанкинский договор, который Китаю пришлось подписать в 1842 году после поражения в Первой опиумной войне. Но неравноправные договоры также начали подписываться со странами Латинской Америки, пока те не обрели независимость в 1810–1820-х годах. Между 1820-м и 1850 годом ряд других государств тоже были вынуждены подписать подобные договоры: Османская империя (предшественница Турции), Персия (сегодняшний Иран), Сиам (сегодняшний Таиланд) и даже Япония. Срок латиноамериканских неравноправных договоров истек в 1870–1880-х годах, в то время как договоры с азиатскими странами действовали и в XX веке.

Это утверждение слишком далеко от истины. Правительство играло ведущую роль на начальном этапе развития капитализма как в Великобритании, так и в США и других странах Западной Европы.

Невозможность защищать и отстаивать молодые отрасли своей промышленности, будь то в результате прямого колониального господства или неравноправных договоров, значительно способствовала экономическому регрессу стран Азии и Латинской Америки в тот период: там наблюдался отрицательный рост дохода на душу населения (со скоростью –0,1 и –0,04 процента в год соответственно).

Развитие капитализма стало ускоряться около 1870 года. Между 1860-м и 1910 годом появились кластеры новых технологических инноваций, в результате чего начался подъем так называемой тяжелой и химической промышленности: производства электротехнического оборудования, двигателей внутреннего сгорания, синтетических красителей, искусственных удобрений и других продуктов. В отличие от технологий промышленной революции, придуманных практичными мужчинами с хорошей интуицией, новые технологии разрабатывались в рамках систематического применения научных и инженерных принципов. Таким образом, любое изобретение очень быстро могло быть воспроизведено и улучшено.

Кроме того, организация производственного процесса во многих отраслях промышленности пережила революцию благодаря изобретению системы массового производства. Благодаря внедрению движущейся сборочной линии (ленточного конвейера) и взаимозаменяемых деталей резко снизились затраты. В наше время это основная (почти повсеместно применяемая) система, несмотря на частые заявления о ее кончине, звучащие начиная с 1908 года.

В период своего пика капитализм приобрел основную институциональную структуру, которая существует и сегодня; в нее входят общества с ограниченной ответственностью, законодательство о банкротстве, центральный банк, система социального обеспечения, трудовое законодательство и многое другое. Эти институциональные сдвиги произошли в основном из-за изменений в базовых технологиях и политике.

В связи с растущей потребностью в масштабных инвестициях, принцип ограниченной ответственности, который прежде применялся только в привилегированных компаниях, получил широкое распространение. Следовательно, теперь его могла использовать любая компания, выполняющая определенные минимальные условия. Получив доступ к беспрецедентным масштабам инвестиций, компании с ограниченной ответственностью стали самым мощным средством развития капитализма. Карл Маркс, который распознал их огромный потенциал раньше любого ярого сторонника капитализма, назвал их «капиталистическим производством в своем высшем развитии».

Перед британской реформой 1849 года сутью закона о банкротстве было наказание неплатежеспособного бизнесмена в худшем случае долговой тюрьмой. Новые законы, введенные во второй половине XIX века, давали потерпевшим неудачу предпринимателям второй шанс, позволяя не платить проценты кредиторам во время реорганизации своего бизнеса (согласно главе 11 Федерального закона о банкротстве США, введенного в 1898 году) и заставляя последних списать часть долгов. Теперь вести бизнес стало не так рискованно.

С увеличением размера компаний стали укрупняться и банки. В то время существовала опасность, что банкротство одного банка может дестабилизировать всю финансовую систему, поэтому для борьбы с этой проблемой были созданы центральные банки, выступающие в качестве кредитора последней инстанции, — и первым в 1844 году стал Банк Англии.

Из-за широкого распространения социалистической агитации и усиления давления на правительство со стороны реформистов относительно положения рабочего класса начиная с 1870-х годов был внедрен ряд законов о социальном обеспечении и труде: появилось страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, пенсии по старости и страхование на случай безработицы. Во многих странах запретили труд маленьких детей (как правило, в возрасте до 10–12 лет) и ограничили количество рабочих часов для детей постарше (изначально всего до 12 часов). Новые законы также регулировали условия и время работы для женщин. К сожалению, это было сделано не из рыцарских побуждений, а из-за высокомерного отношения к слабому полу. Считалось, что, в отличие от мужчин, женщинам недостает умственных способностей, поэтому они могут подписать невыгодный для них трудовой договор, — иными словами, женщин требовалось защитить от них самих. Эти законы о социальном обеспечении и труде сгладили грубейшие грани капитализма и сделали жизнь множества бедняков лучше — пусть поначалу совсем немного.

Институциональные изменения способствовали экономическому росту. Общества с ограниченной ответственностью и лояльные к должникам законы о банкротстве снизили риск, связанный с предпринимательской деятельностью, поощрив тем самым создание материальных благ. Деятельность центрального банка, с одной стороны, и законы о социальном обеспечении и труде — с другой, тоже способствовали росту за счет повышения, соответственно, экономической и политической стабильности, что позволило увеличить инвестиции, а следовательно, и ускорить дальнейший подъем экономики. Темп роста доходов на душу населения в Западной Европе вырос с 1 процента в год в период пика 1820–1870 годов до 1,3 процента в течение 1870–1913 годов.

С увеличением размера компаний стали укрупняться и банки. В то время существовала опасность, что банкротство одного банка может дестабилизировать всю финансовую систему, поэтому для борьбы с этой проблемой были созданы центральные банки, выступающие в качестве кредитора последней инстанции, — и первым в 1844 году стал Банк Англии.

Из-за широкого распространения социалистической агитации и усиления давления на правительство со стороны реформистов относительно положения рабочего класса начиная с 1870-х годов был внедрен ряд законов о социальном обеспечении и труде: появилось страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, пенсии по старости и страхование на случай безработицы. Во многих странах запретили труд маленьких детей (как правило, в возрасте до 10–12 лет) и ограничили количество рабочих часов для детей постарше (изначально всего до 12 часов). Новые законы также регулировали условия и время работы для женщин. К сожалению, это было сделано не из рыцарских побуждений, а из-за высокомерного отношения к слабому полу. Считалось, что, в отличие от мужчин, женщинам недостает умственных способностей, поэтому они могут подписать невыгодный для них трудовой договор, — иными словами, женщин требовалось защитить от них самих. Эти законы о социальном обеспечении и труде сгладили грубейшие грани капитализма и сделали жизнь множества бедняков лучше — пусть поначалу совсем немного.

Институциональные изменения способствовали экономическому росту. Общества с ограниченной ответственностью и лояльные к должникам законы о банкротстве снизили риск, связанный с предпринимательской деятельностью, поощрив тем самым создание материальных благ. Деятельность центрального банка, с одной стороны, и законы о социальном обеспечении и труде — с другой, тоже способствовали росту за счет повышения, соответственно, экономической и политической стабильности, что позволило увеличить инвестиции, а следовательно, и ускорить дальнейший подъем экономики. Темп роста доходов на душу населения в Западной Европе вырос с 1 процента в год в период пика 1820–1870 годов до 1,3 процента в течение 1870–1913 годов.