Чем иннервируются мышцы языка

Чем иннервируются мышцы языка

Язык. Строение языка. Мышцы языка. Иннервация, кровоснобжение языка

Язык, lingua (греч. glossa, отсюда воспаление языка — glossitis), представляет мышечный орган (исчерченные произвольные волокна). Изменение его формы и положения имеет значение для акта жевания и речи, а благодаря находящимся в его слизистой оболочке специфическим нервным окончаниям язык является и органом вкуса и осязания.

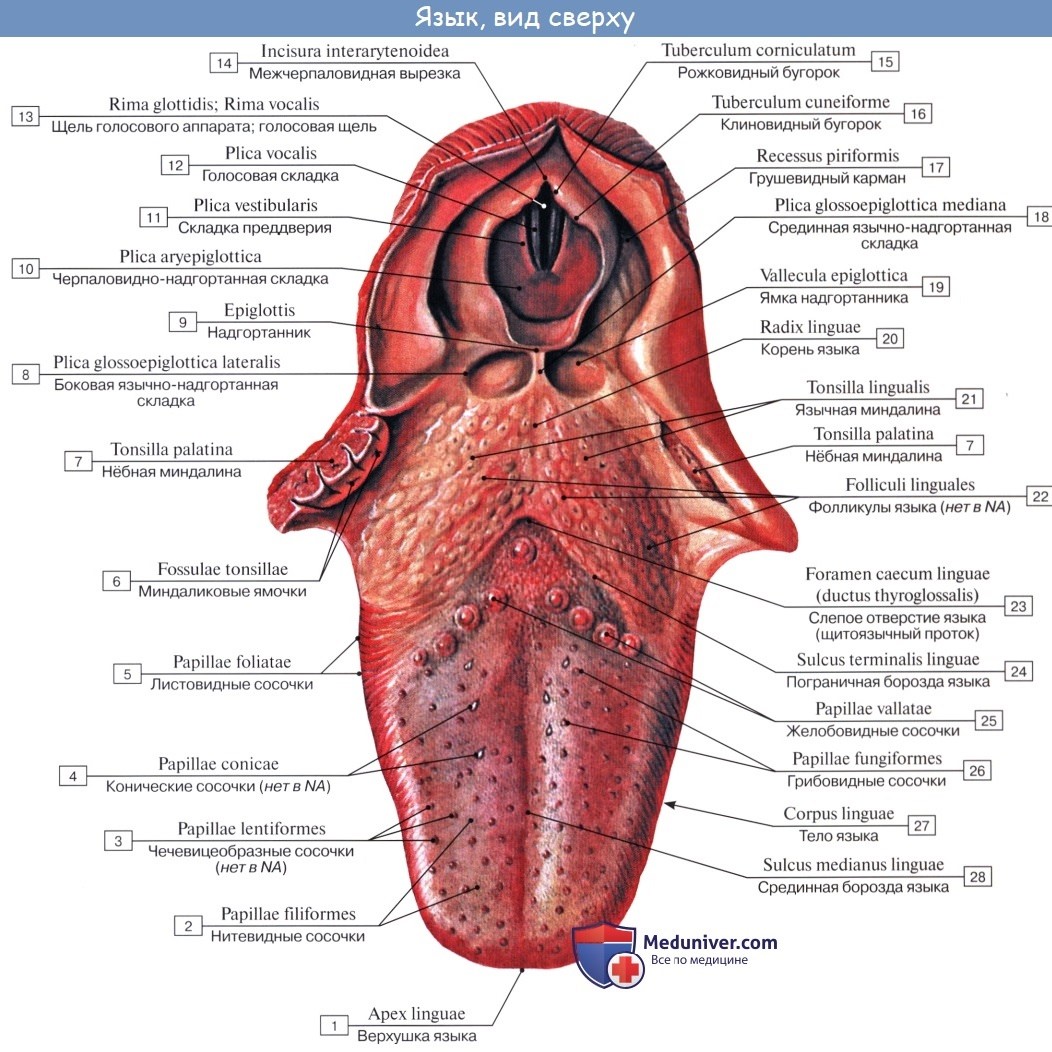

В языке различают большую часть, или тело, corpus linguae, обращенную кпереди верхушку, apex, и корень, radix linguae, посредством которого язык прикреплен к нижней челюсти и подъязычной кости. Его выпуклая верхняя поверхность обращена к нёбу и глотке и носит название спинки, dorsum. Нижняя поверхность языка, facies inferior linguae, свободна только в передней части; задняя часть занята мышцами.

С боков язык ограничен краями, margo linguae. В спинке языка различают два отдела: передний, больший (около 2/3), располагается приблизительно горизонтально на дне полости рта; задний отдел расположен почти вертикально и обращен к глотке.

На границе между передним и задним отделами языка находится повредней линии ямка, носящая название слепого отверстия, foramen cecum linguae (остаток трубчатого выроста из дна первичной глотки, из которого развивается перешеек щитовидной железы).

От слепого отверстия в стороны и вперед идет неглубокая пограничная бороздка, sulcus terminalis. Оба отдела языка различаются как по своему развитию, так и по строению слизистой оболочки.

Слизистая оболочка языка является производным I, II, III и, вероятно, IV жаберных дуг (вернее, жаберных карманов), на что указывает его иннервация нервами указанных дуг (V, VII, IX и X пары черепных нервов). Из I жаберной дуги (мандибулярной) вырастают два боковых участка, которые, срастаясь по срединной линии, образуют передний отдел языка.

След сращения парного зачатка остается на всю жизнь снаружи в виде борозды на спинке языка, sulcus medianus linguae, а внутри в виде фиброзной перегородки языка, septum linguae. Задний отдел развивается из II, III, и, по-видимому, из IV жаберных дуг и срастается с передним по linea terminalis.

Слизистая оболочка его имеет узловатый вид от находящихся здесь лимфоидных фолликулов. Совокупность лимфоидных образований заднего отдела языка носит название язычной миндалины, tonsilla lingualis. От заднего отдела языка к надгортаннику слизистая оболочка образует три складки: plica glossoepiglottica mediana и две plicae glossoepiglotticae laterales; между ними расположены две valleculae epiglotticae.

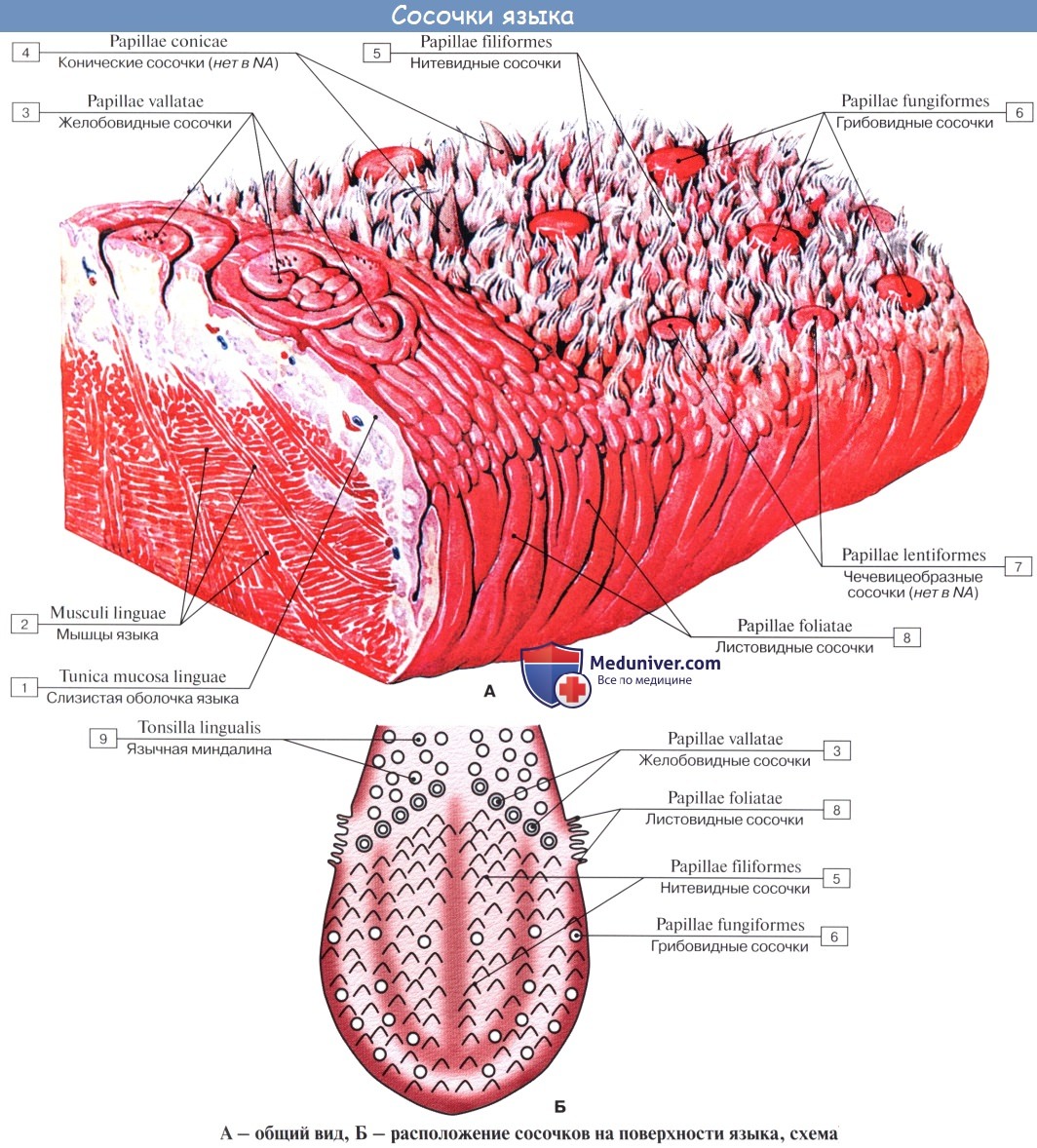

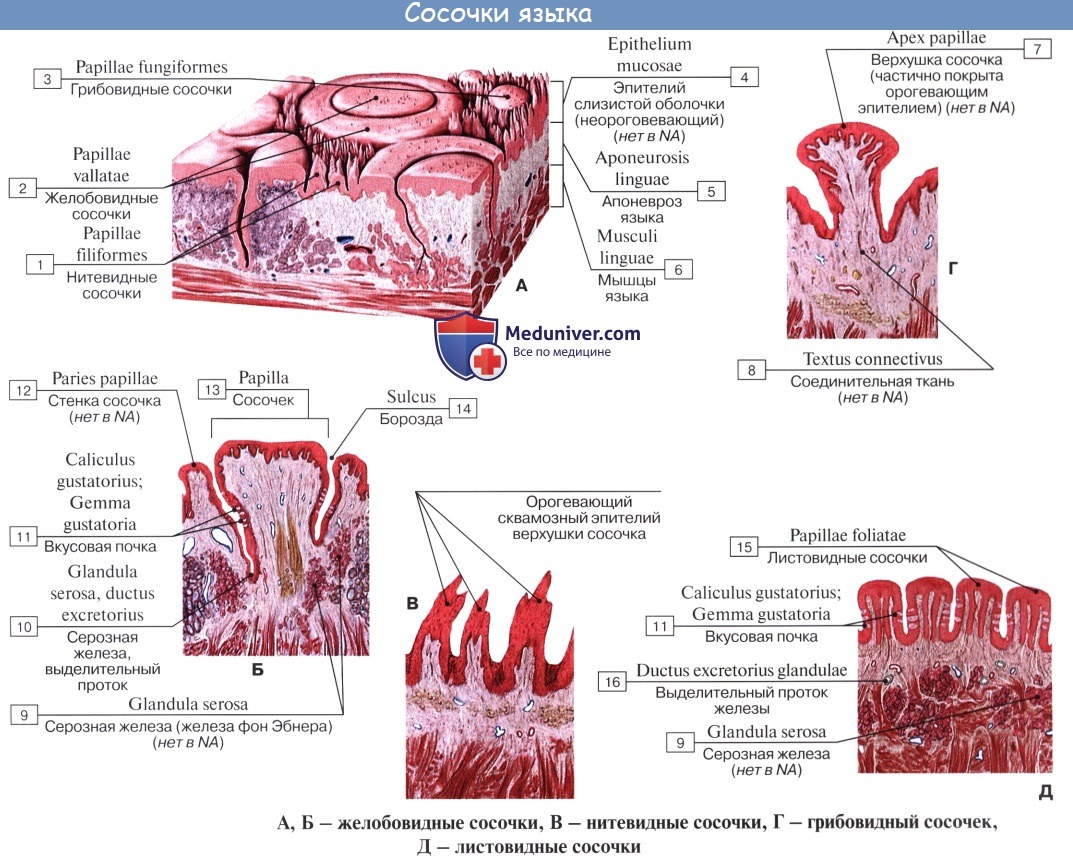

Сосочки языка, papillae linguales, бывают следующих видов:

1. Papillae filiformes et conicae, нитевидные и конические сосочки, занимают верхнюю поверхность переднего отдела языка и придают слизистой оболочке этой области шероховатый или бархатистый вид. Они функционируют, по-видимому, как тактильные органы.

2. Papillae fungiformes, сосочки грибовидные, расположены преимущественно у верхушки и по краям языка, снабжены вкусовыми луковицами, и поэтому признается, что они связаны с чувством вкуса.

3. Papillae vallatae, желобовидные сосочки, самые крупные, они расположены непосредственно кпереди от foramen cecum и sulcus terminalis в виде римской цифры V, с верхушкой, обращенной назад. Число их варьирует от 7 до 12. В них заложены в болыцом количестве вкусовые луковицы.

4. Papillae foliatae, листовидные сосочки, расположены по краям языка. Кроме языка, вкусовые сосочки встречаются на свободном крае и носовой поверхности нёба и на задней поверхности надгортанника. Во вкусовых сосочках заложены периферические нервные окончания, составляющие рецептор вкусового анализатора.

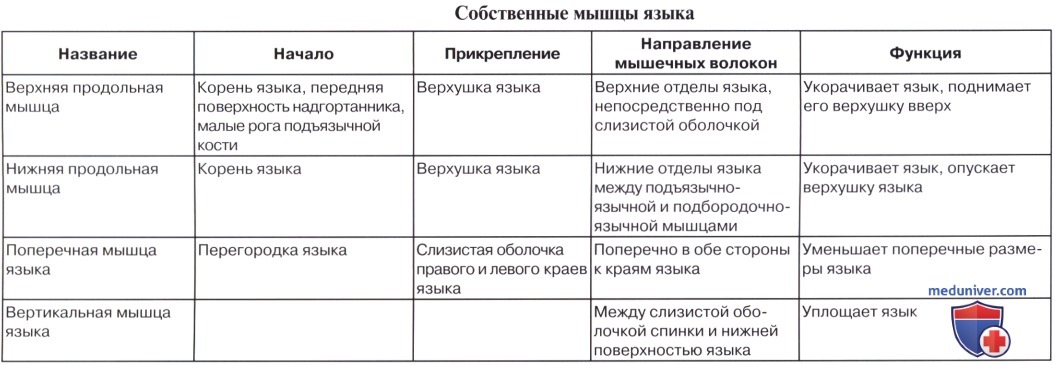

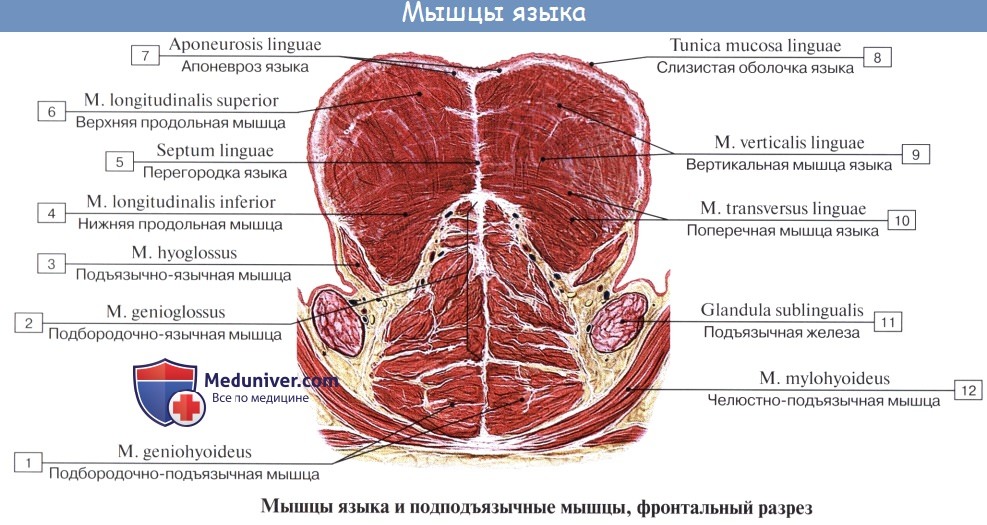

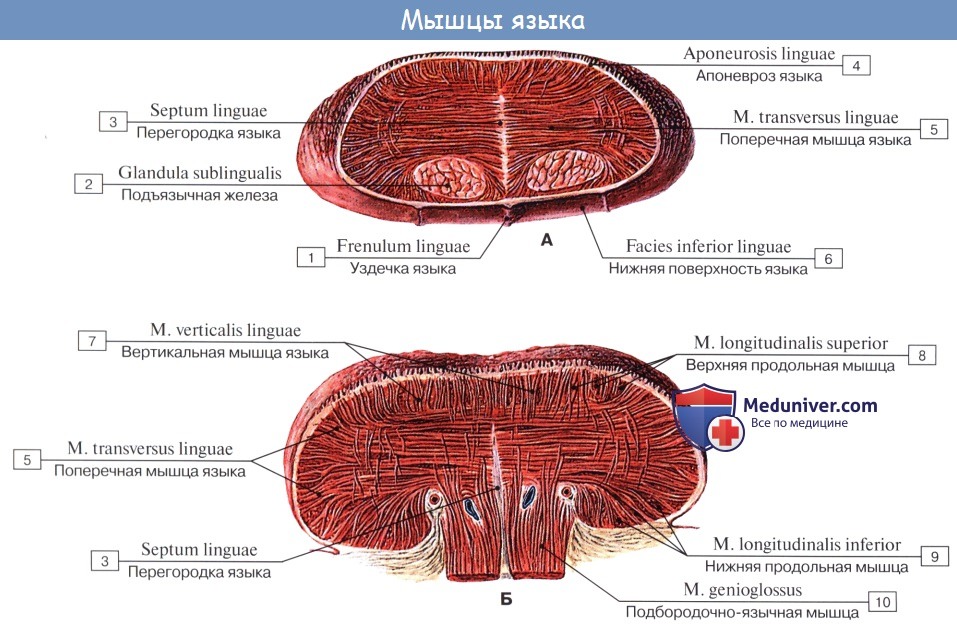

Мышцы языка

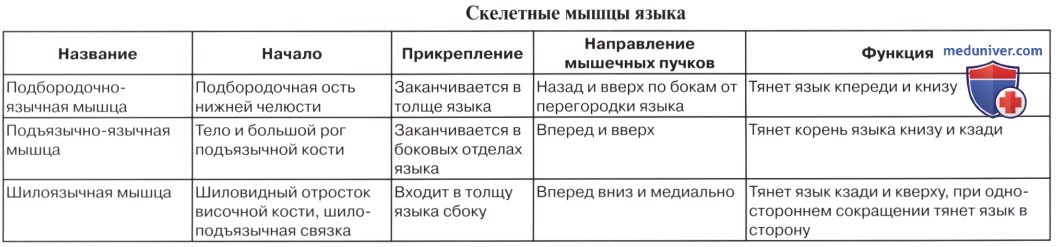

Мышцы языка образуют его мышечную массу, которая продольной фиброзной перегородкой, septum linguae, делится на две симметричные половины. Верхний край перегородки не доходит до спинки языка.

Все мышцы языка в той или иной мере связаны с костями, особенно с подъязычной, и при своем сокращении одновременно меняют и положение и форму языка, так как язык представляет единое мышечное образование, в котором невозможно изолированное сокращение отдельных мышц. Поэтому мышцы языка делят по их строению и функции на 3 группы.

Первая группа — мышцы, начинающиеся на производных I жаберной дуги —на нижней челюсти.

М. genioglossus, подбородочноязычная, самая крупная из мышц языка, достигающая наивысшего развития только у человека в связи с появлением членораздельной речи.

Она начинается от spina mentalis, которая под влиянием этой мышцы также наиболее выражена у человека и поэтому служит признаком, по которому судят о развитии речи у ископаемых гоминид.

От spina mentalis волокна мышцы расходятся веерообразно, причем нижние волокна прикрепляются к телу подъязычной кости, средние — к корню языка, а верхние загибаются вперед в его верхушку.

Продолжением мышцы в толще языка являются вертикальные волокна, между нижней поверхностью его и спинкой, rr. verticalis.

Преобладающее направление мышечных пучков m. genioglossus и его продолжения m. verticalis — вертикальное. Вследствие этого при их сокращении язык движется вперед и уплощается.

Вторая группа — мышцы, начинающиеся на производных II жаберной дуги (на proc. styloideus и малых рогах подъязычной кости).

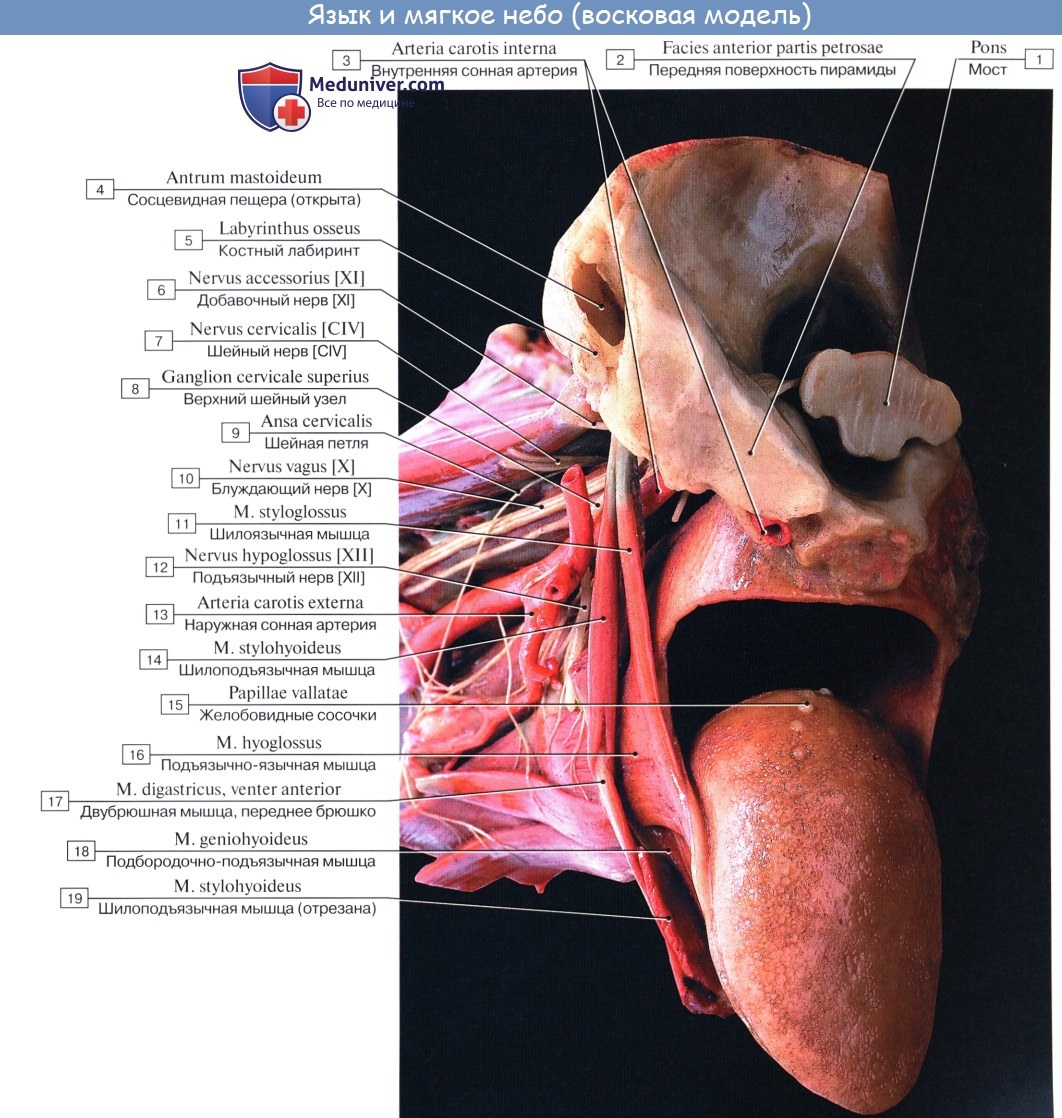

М. styloglossus, шилоязычная мышца. Она начинается от processus styloideus и от lig. stylomandibulare, идет вниз и медиально и оканчивается на боковой и нижней поверхностях языка, перекрещиваясь с волокнами m. hyoglossus и m. palatoglossus. Тянут язык вверх и назад.

М. longitudinalis superior, верхняя продольная мышца, начинается на малых рогах подъязычной кости и надгортаннике и тянется под слизистой спинки языка по обеим сторонам от septum linguae до верхушки.

М. longitudinalis inferior, нижняя продольная мышца; начало — малые рога подъязычной кости; идет по нижней поверхности языка между m. genioglossus и m. hyoglossus до верхушки языка.

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц сагиттальное, благодаря чему при их сокращении язык движется назад и укорачивается.

Третья группа — мышцы, начинающиеся на производных III жаберной дуги (на теле и больших рогах подъязычной кости).

М. hyoglossus, подъязычная мышца, начинается от большого рога и ближайшей части тела подъязычной кости, идет вперед и вверх и вплетается в боковую часть языка вместе с волокнами m. styloglossus и m. transversus.

Тянет язык назад и вниз. М. transversus linguae, поперечная мышца языка, расположена между верхней и нижней продольными в горизонтальной плоскости от septum linguae до края языка. Задняя ее часть прикрепляется к подъязычной кости.

В m. transversus linguae переходит m. palatoglossus, которая описана выше (см. «Мягкое нёбо»).

Преобладающее направление мышечных пучков этой группы мышц — фронтальное, вследствие чего поперечный размер языка при сокращении этих мышц уменьшается.

При одностороннем действии их язык движется в соименную сторону, а при двустороннем — вниз и назад.

Начало мышц языка на трех костных точках, находящихся сзади и вверху (processus styloideus), сзади и внизу (os hyoideum) и спереди языка (spina mentalis mandibulae), и расположение мышечных волокон в трех взаимно перпендикулярных плоскостях позволяют языку менять свою форму и перемещаться во всех трех направлениях.

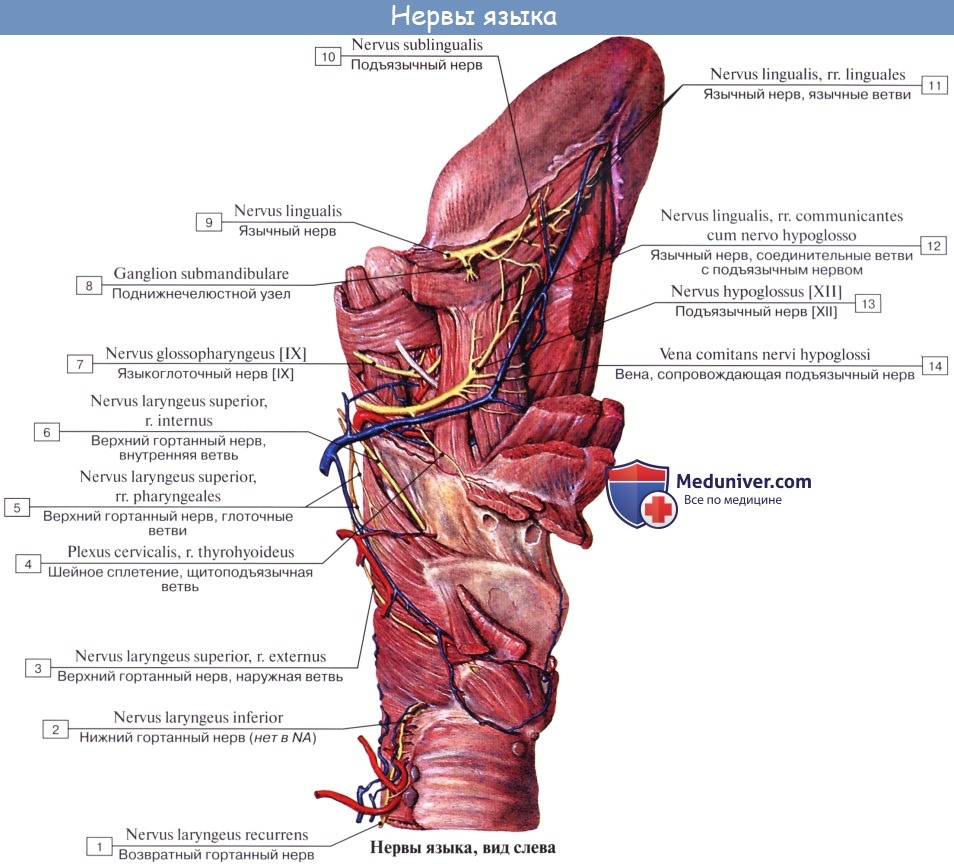

Все мышцы языка имеют общий источник развития — затылочные миотомы, поэтому имеют один источник иннервации — XII пару черепных нервов, n. hypoglossus.

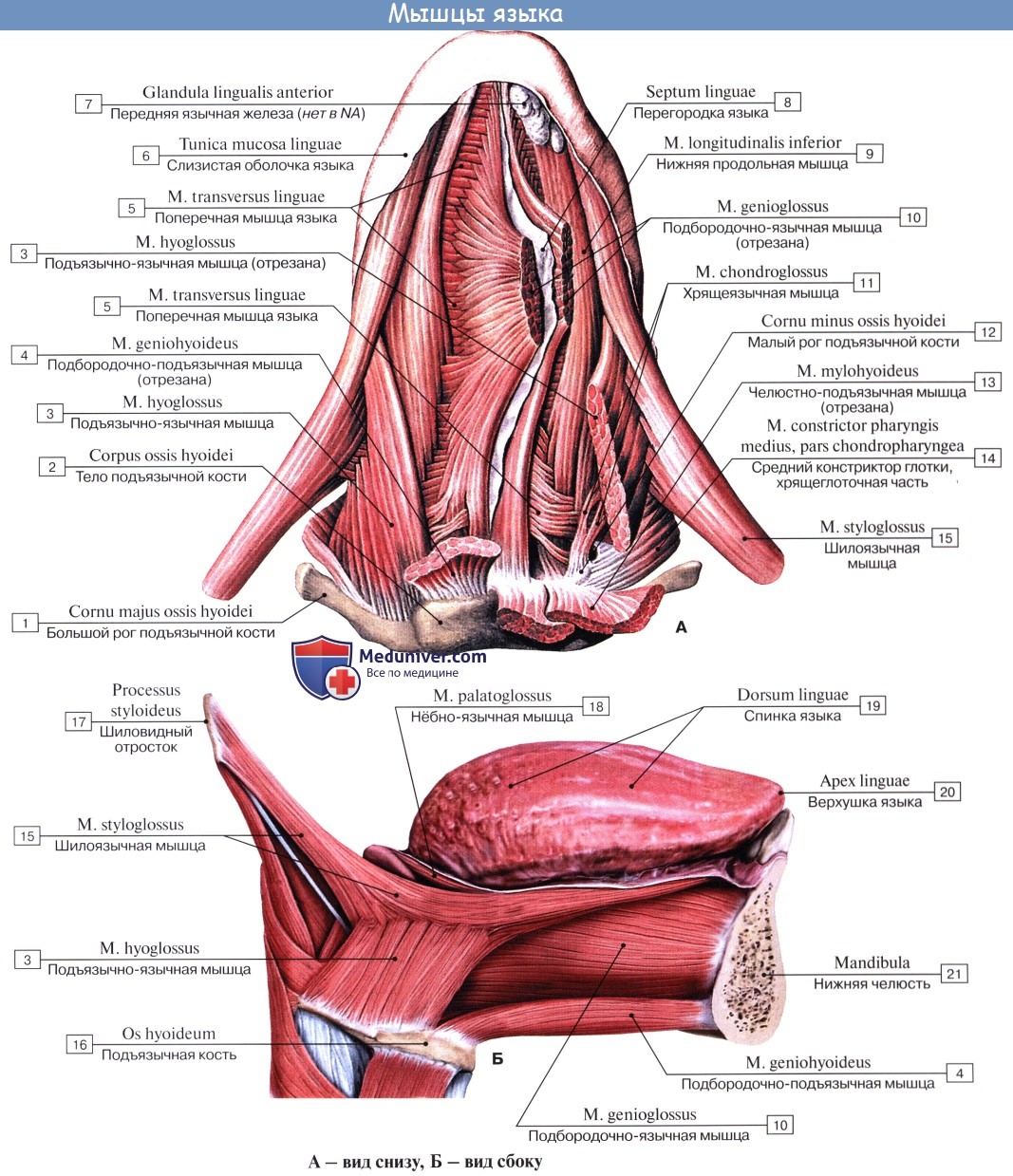

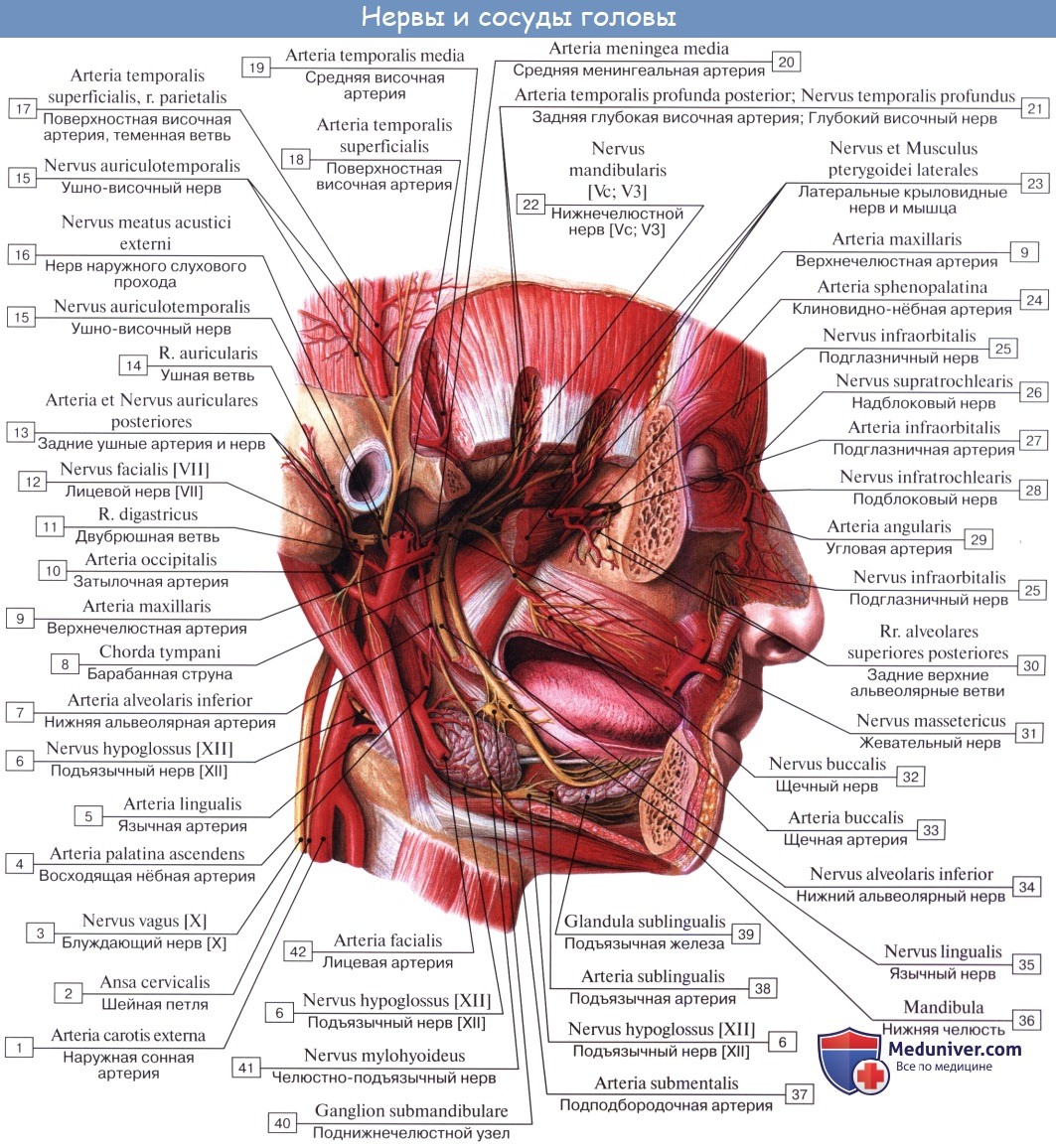

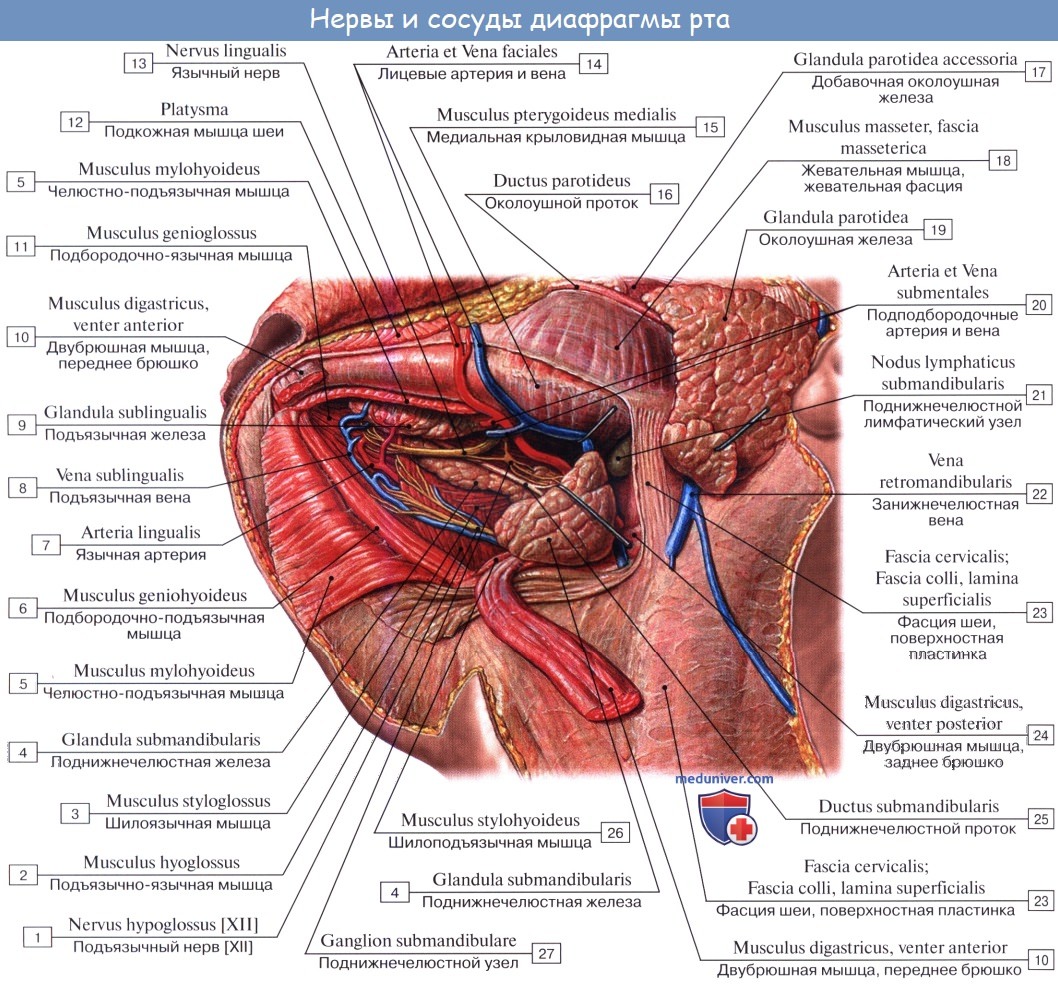

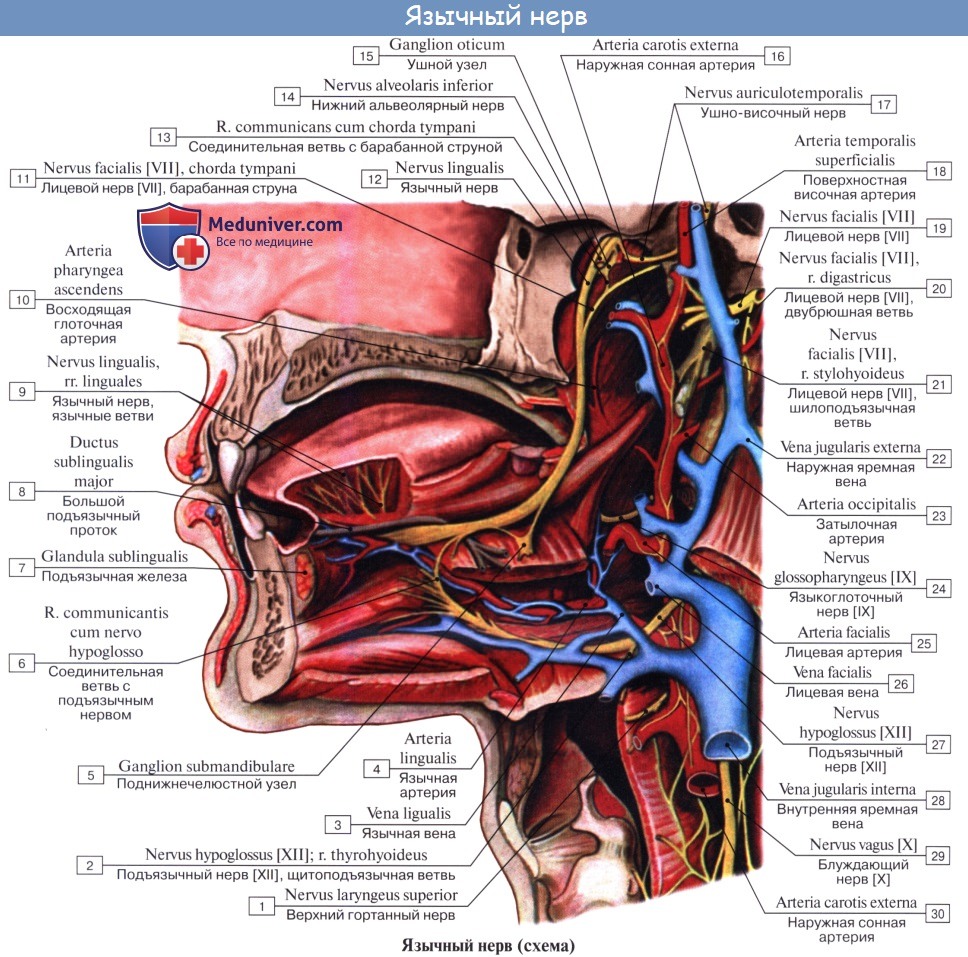

Иннервация, кровоснабжение языка

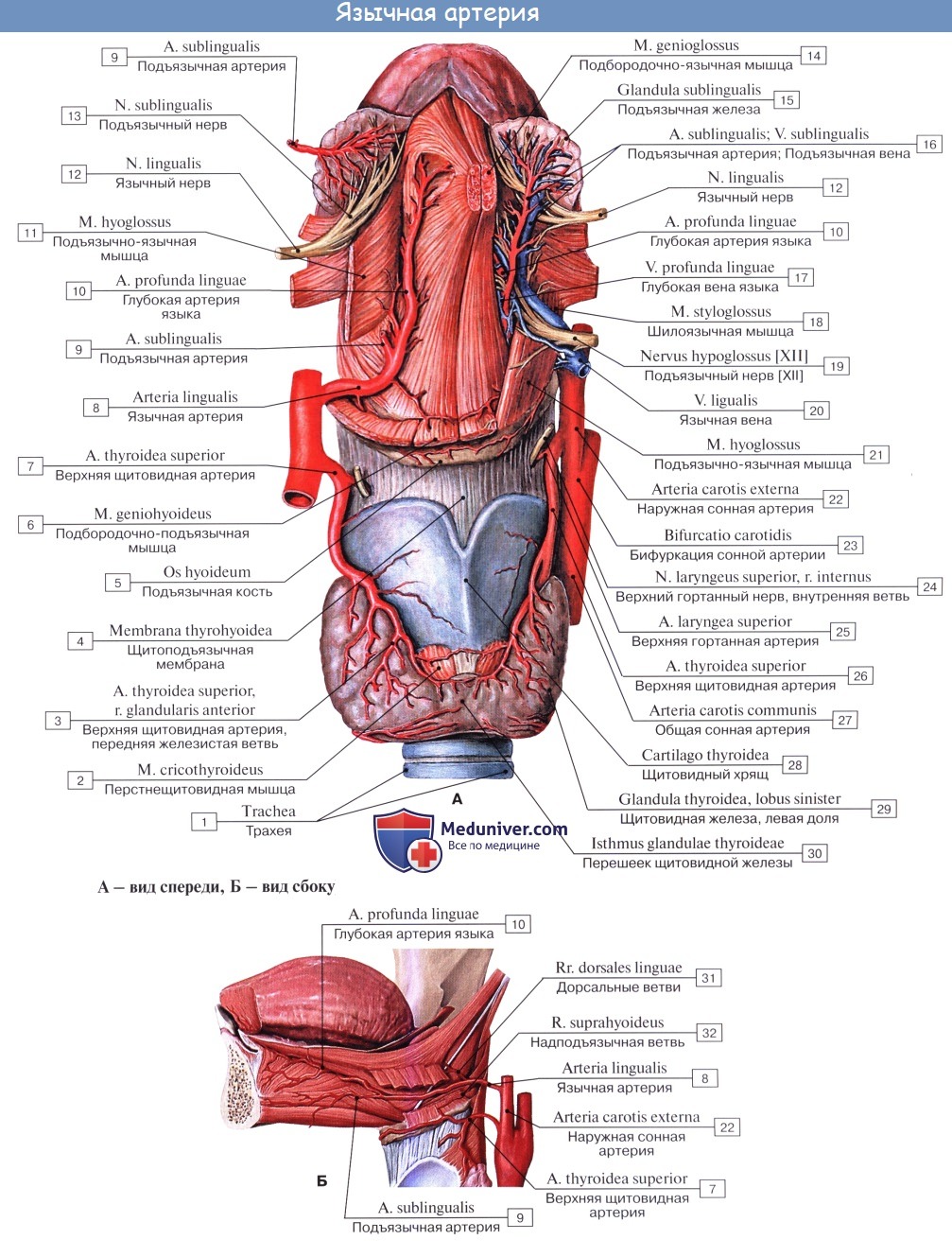

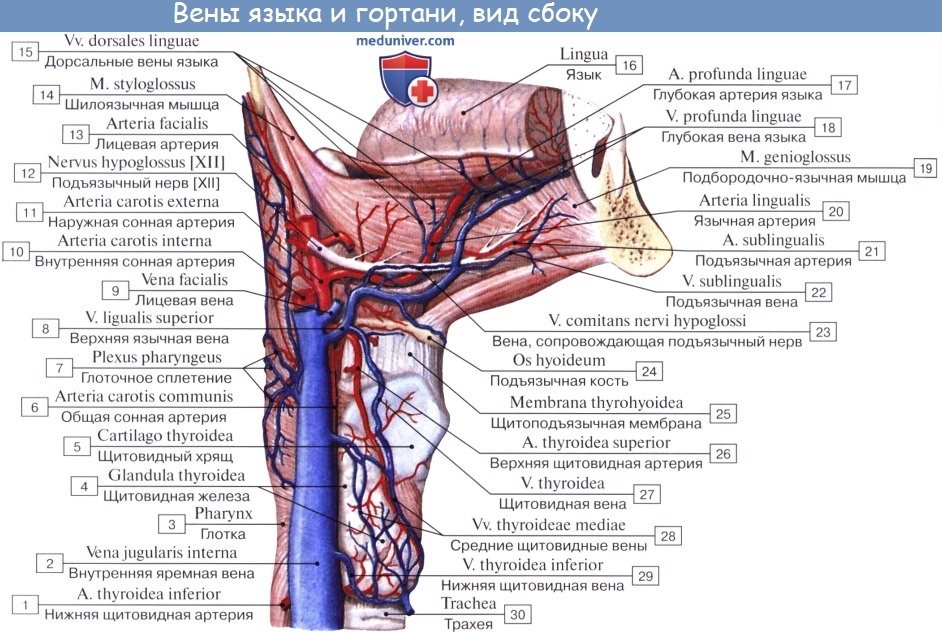

Питание языка обеспечивается из a. lingualis, ветви которой образуют внутри языка сеть с петлями, вытянутыми соответственно ходу мышечных пучков.

Венозная кровь выносится в v. lingualis, впадающую в v. jugularis int. Лимфа течет от верхушки языка к Inn. submentales, от тела — к Inn. submandibulars, от корня — к Inn. retropharyngeales, а также в Inn. linguales и верхние и нижние глубокие шейные узлы.

Из них имеет большое значение n. lymph, jugulodigastricus и n. lymph, juguloomohyoideus. Лимфатические сосуды от средней и задней третей языка в большей части перекрещиваются. Этот факт имеет практическое значение, так как при раковой опухоли на одной половине языка надо удалять лимфатические узлы с обеих сторон.

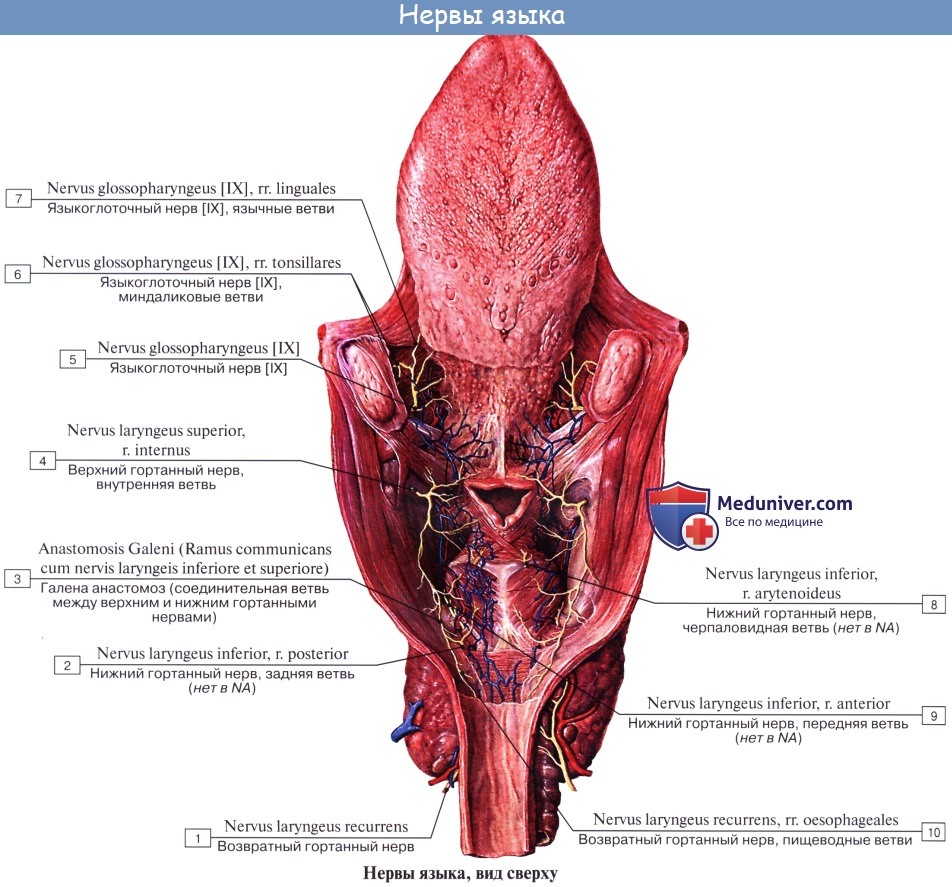

Иннервация языка осуществляется так: мышцы — от n. hypoglossus; слизистая — в двух передних третях от n. lingualis (из III ветви n. trigeminus) и идущей в его составе chorda tympani (n. intermedius) — вкусовые волокна к грибовидным сосочкам; в задней трети, включая papillae vallatae — от n. glossopharyngeus; участок корня около надгортанника — от n. vagus (n. laryngeus superior).

Учебное видео анатомии языка и зева

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 22.7.2021

Чем иннервируются мышцы языка

Для того, чтобы правильно представлять сложный механизм речевой деятельности в норме, дифференцированно подходить к анализу речевых нарушений и грамотно определять пути и направления коррекционной работы, необходимо знание анатомо-физиологических механизмов речи.

Речь – одна из сложных высших психических функций человека, которая обеспечивается деятельностью головного мозга.

Исследованиями П.К. Анохина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия и др. установлено, что основой всякой высшей психической функции являются сложные функциональные системы, в формировании которых принимают участие различные участки мозга, объединенные механизмом рефлекса.

Речевой аппарат состоит из центрального и периферического отделов.

Рис. 1. Строение речевого аппарата

1 – головной мозг; 2- носовая полость; 3 – твердое небо; 4 – ротовая полость; 5 – губы; 6 – резцы; 7 – кончик языка; 8 – спинка языка; 9 – корень языка; 10 – надгортанник; 11 – глотка; 12 – гортань; 13 – трахея; 14 – правый бронх; 15 – правое легкое; 16 – диафрагма; 17 – пищевод; 18 – позвоночник; 19 – спинной мозг; 20 – мягкое небо.

К центральному отделу речевого аппарата относится головной мозг – его кора, подкорковые узлы, проводящие пути и ядра соответствующих нервов.

Главенствующее значение в образовании речи имеет лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого полушария мозга (у левшей правого). Лобные извилины являются речедвигательной областью и участвуют в образовании устной речи (центр Брока). Височные извилины, будучи речеслуховой областью (центр Вернике), отвечают за восприятие чужой речи. Теменная доля коры мозга обеспечивает понимание речи, а затылочная, являясь зрительной областью, имеет значение для усвоения письменной речи.

Подкорковые ядра отвечают за ритм, темп и выразительность речи.

Проводящие пути связывают кору головного мозга с периферическими органами речи. От центра к периферии идут центробежные пути, а от периферии к центру – центростремительные нервные пути.

В иннервации мышц речевого аппарата принимают участие следующие черепно-мозговые нервы:

Периферический речевой аппарат состоит из дыхательного, голосового и артикуляционного отделов.

Дыхательный отдел периферического речевого аппарата служит для подачи воздуха, голосовой – для образования голоса, артикуляционный – образует характерные звуки нашей речи в результате деятельности органов артикуляционного аппарата.

Дыхательный отдел включает в себя грудную клетку с лёгкими, бронхами и трахеей. Речь образуется в фазе выдоха, поэтому во время речи выдох намного длиннее вдоха (1:20 или даже 1:30). Длительный выдох нуждается в большем запасе воздуха. Поэтому в момент речи объём вдыхаемого и выдыхаемого воздуха увеличивается почти в 3 раза.

У ребенка речевое дыхание вырабатывается постепенно, в процессе речевого развития. Вначале ребенок пользуется в речи навыками жизненного дыхания. Такое дыхание остается в случаях рано возникающей речевой патологии.

Голосовой отдел состоит из гортани с находящимися в ней голосовыми складками. Гортань представляет собой трубку конусообразной формы, состоящую из нескольких хрящей. Вверху гортань граничит с глоткой, а внизу – с трахеей.

Голосовые складки своей массой почти полностью закрывают просвет гортани, оставляя узкую голосовую щель. При обычном дыхании голосовая щель расширяется (вдох), принимая вид равнобедренного треугольника, и сужается (выдох).

В основе механизма голосообразования лежит колебание голосовых складок гортани, на которые воздействует воздух, поступающий под определенным давлением из бронхов и лёгких. Колебания передаются в окружающую среду, и мы воспринимаем их как звуки голоса.

Основными органами артикуляционного отдела являются: язык, губы, верхняя и нижняя челюсти, твердое и мягкое нёбо, зубы, альвеолы, язык, губы, мягкое нёбо и нижняя челюсть – это подвижные органы артикуляции; зубы, альвеолы и твердое нёбо – неподвижные, которые не изменяют своего положения, но также участвуют в образовании звуков.

Рис. 2. Профиль органов артикуляции

1 — губы, 2 – резцы; 3 – альвеолы; 4 – твердое небо;

5 – мягкое небо; 6 – голосовые складки, 7 – корень языка; 8 – спинка языка; 9 – кончик языка.

Язык – самый активный и подвижный орган артикуляции, система мышц языка даёт возможность менять его форму, положение и степень напряжения. Язык участвует в образовании всех гласных и почти всех согласных звуков (кроме губных). Передняя часть языка подвижна и в ней различают кончик, передний края, боковые края и спинку. Задняя часть языка фиксирована и называется корнем языка.

От середины нижней поверхности языка ко дну ротовой полости спускается складка слизистой оболочки (так называется уздечка), которая ограничивает крайние движения языка. У некоторых детей эта уздечка укороченная от рождения. В грудном возрасте это затрудняет сосание, а позднее мешает правильно произносить звуки. В раннем возрасте уздечку подрезают. В более позднем возрасте необходима помощь логопеда и специальные упражнения для языка, помогающие растянуть уздечку.

Важная роль в образовании звуков речи помимо языка принадлежит также и другим органам артикуляции: твердому и мягкому нёбу. Совершая различные движения и принимая самые разнообразные положения, они видоизменяют форму ротовой полости, образуют в ней смычки, щели и т.п. Мягкое нёбо, поднимаясь и прижимаясь к задней стенке глотки, закрывает проход в нос, опускаясь, открывает его.

Движения активных органов артикуляции называют речевой моторикой, т.е. возможностью совершать движения и удерживать орган в заданном положении.

Образовавшийся в гортани голос усиливается и приобретает индивидуальный тембр благодаря резонансу в так называемой надставной трубе (глотка, ротовая и носовая полость). Надставная труба может менять форму и объем, что имеет большое значение для образования звуков речи. Именно эти изменения и создают явление резонанса.

При правильном произношении носовой резонатор участвует только в произнесении звуков м и и и их мягких вариантов. При произнесении других звуков нёбная занавеска, образуемая мягким нёбом и маленьким язычком, закрывает вход в полость носа.

При образовании звуков речи надставная труба кроме функции резонатора выполняет функцию шумового вибратора (функция звукового вибратора принадлежит голосовым складкам). Шумовым вибратором являются щели между губами, между зубами и губами, зубами и языком, языком и твердым нёбом, языком и альвеолами. При помощи шумового вибратора образуются глухие согласные, а одновременное колебание голосовых складок и шумового вибратора – звонкие согласные.

Важными факторами для развития речи ребенка являются его полноценный слух и зрение.

Для развития речи ребенка решающее значение имеет полноценный слух. Ребенок слышит речь взрослых, подражает ей и самостоятельно учится говорить. Глухие дети не овладевают речью без специального обучения. У детей с остатками слуха (слабослышащие дети) речь оказывается грубо нарушенной.

Слух человека в процессе своего развития приобрел особое свойство: точно различать звуки человеческой речи. Совсем маленький ребенок воспринимает слова еще нечетко, поэтому часто смешивает одну фонему с другой, произносит слова неправильно. Необходимо постоянно поправлять ребенка, чтобы неправильное произношение не стало привычкой, которую впоследствии будет трудно преодолеть.

Существенное значение в развитии речи детей имеет также зрение. Зрячий ребенок внимательно наблюдает за движениями губ и языка говорящих, повторяет их, стараясь подражать артикуляционным движениям.

В процессе развития ребенка между анализаторами, принимающих участие в речевой деятельности, возникает система условных связей, которая постоянно развивается и укрепляется повторными связями.

Чем иннервируются мышцы языка

Глотание – это сложный координированный рефлекторный акт, складывающийся из произвольной и рефлекторной фаз и обеспечивающий продвижение пищи из полости рта в желудок. При глотании сокращение мышц языка, мягкого неба, глотки, непосредственно проталкивающее пищевой комок, сочетается и дополняется сокращением мышц и смещением хрящей гортани, защищающих дыхательные пути от попадания в них пищи [1, 9].

Акт глотания состоит из трех фаз: ротовой произвольной, глоточной непроизвольной быстрой и пищеводной непроизвольной медленной. Определяющей фазой глотания является ротовая фаза, в процессе которой происходит формирование пищевого комка, перемещение пищи по направлению к зеву и проталкивание пищи в глотку. Ротовая фаза глотания обеспечивается сокращением жевательных мышц – собственно жевательной мышцы, височной мышцы, латеральной и медиальной крыловидных мышц, а также мышц, находящихся выше подъязычной кости- челюстно- подъязычной мышцы усиливает внутриротовое давление и способствует проталкиванию пищевого комкав сторону глотки. Одновременное сокращение подъязычно-язычной мышцы языка придает корню языка движение в направлении кзади и книзу. Эта часть процесса осуществляется произвольно [1, 6, 9].

После перемещения пищевого комка за пределы небных дужек сокращения мускулатуры становятся непроизвольными (глотательный рефлекс). Возбуждение рецепторов глотки и неба достигает по афферентным путям, в составе тройничного, языкоглоточного и верхнегортанного (ветвь блуждающего) нервов, продолговатого мозга, в котором расположен центр глотания. Отсюда возбуждение передается на эфферентные пути: двигательные ветви тройничного, подъязычного, добавочного и блуждающего нервов и достигает мышц рта, языка, неба, глотки, гортани и пищевода. В момент перемещения пищевого комка в глотку включается механизм защиты дыхательных путей от поступления туда пищевых масс [ 9].

После попадания пищи в глотку возникают последовательные сокращения среднего и нижнего сжимателей, способствующие продвижению пищи в пищевод. Обратное поступление пищи в рот становится невозможным, так как язык остается прижатым к небу. Продвижение пищи по пищеводу обеспечивается перистальтическими сокращениями мускулатуры пищевода. Вне акта глотания мышцы пищевода находятся в состоянии тонического сокращения. В момент глотания происходит подтягивание пищевода кверху и кпереди, вход в пищевод расширяется и рефлекторно расслабляется мускулатура. Вступивший в пищевод пищевой комок вследствие сокращения вышележащих отделов мускулатуры проталкивается в нижележащих участок, находящийся в состоянии расслабления, и так до кардии. Наступающее расслабление кардии является заключительной фазой акта глотания, во время которой пищевая масса проталкивается в желудок. Продолжительность всего периода глотания составляет 6-8 сек. Механизм проглатывания жидкости несколько иной. Сокращение мышц языка, дна полости рта и мягкого неба создает в ротовой полости настолько высокое давление, что под его влиянием жидкость «впрыскивается» в расслабляющийся к этому моменту пищевод и достигает кардии почти без участия мышц сжимателей глотки и пищевода. Этот процесс протекает в течение 2-3сек. [1, 6, 9].

Нарушение глотания, или дисфагия (афагия – полная невозможность глотания), наблюдается при ряде заболеваний полости рта, глотки, пищевода, при патологии мышц, участвующих в акте глотания, при нарушении их иннервации, а также при нарушении центральной регуляции глотания [2, 3, 4, 5].

Как известно, центр глотания расположен в продолговатом мозге. При развитии деструктивных процессов в продолговатом мозге возникают разнообразные клинические синдромы, характер которых зависит от локализации и размеров патологического очага.

Наиболее характерным является бульбарный синдром, развивающийся при повреждении ядер блуждающего, подъязычного и языкоглоточного нервов. Характеризующийся острым или постепенным появлением расстройств глотания и речи. При этом развивается парез мышц мягкого неба, языка и глотки, возникает поперхивание, жидкая пища выливается через нос. При полной денервации этих мышц нарушается глотание пищи и слюны. Поражение мышц языка затрудняет перемещение пищи во рту при жевании, нарушает образование пищевого комка [5].

Спустя 10-14 дней после развития бульбарного паралича развивается атрофия мышц языка, в результате чего уменьшается его объем, появляется складчатость слизистой оболочки, возникают фасцикулярные подергивания. При одностороннем поражении ядер черепно-мозговых нервов язык отклоняется в сторону поражения. При двухстороннем нарушении функции IX, X, XII черепно-мозговых нервов возникают полная афагия, афония, угроза аспирационной пневмонии, в парализованных мышцах развиваются денервационные изменения.

Поражение вентральной части верхней половины продолговатого мозга проявляется бульбарным альтерирующим синдромом Джексона, характеризующимся периферическим параличом мышц языка на стороне и поражения, нарушением жевания и глотания. В то же время развивается центральный паралич конечностей на противоположной стороне. Поражение двигательных ядер черепно-мозговых нервов IX, X, XII обнаруживается при амиотрофическом боковом склерозе. Заболевание характеризуется дегенеративными изменениями и гибелью клеток коры больших полушарий головного мозга, ствола мозга, передних и боковых рогов спинного мозга. Этиология амиотрофического бокового склероза окончательно не выяснена. Считают, что в развитии этой патологии играет роль наследственный фактор, так как существуют семейные случаи заболевания, а также инфекционный фактор. При бульбарной форме амиотрофического бокового склероза отмечается расстройство глотания, выпадают небный и глоточный рефлексы, поражаются мышцы языка, нарушаются жевание и глотания, сопровождается развитием парезов и параличей [2, 3, 4, 5].

Довольно редкой формой патологии являются врожденные пороки развития продолговатого мозга, характеризующиеся образованием полостей и разрастанием глии в сером веществе продолговатого мозга. При этом сначала отмечаются поражение ядра тройничного нерва, а также нарушение болевой и температурной чувствительности на лице, затем постепенно присоединяются бульбарные расстройства – дисфагия, дисфония, дизартрия, появляются вегетативные кризы в виде тахикардии, нарушения дыхания, рвоты.

Дисфагия может быть одним из проявлений патологии эфферентных путей, обеспечиваемых двигательными ветвями тройничного, подъязычного, добавочного, блуждающего нервов, иннервирующих жевательные мышцы и мышцы, участвующие в акте глотания. Этиологические факторы, вызывающие поражения периферических двигательных проводников, могут быть эндо- и экзогенной природы, инфекционными и неинфекционными [5, 6].

Наиболее частыми причинами нарушения процессов глотания являются воспалительные процессы в нервных проводниках, обусловленные воздействием вирусов (грипп, энцефалит, полиомиелит), бактерии(дифтерия), различных токсических факторов. В ряде случаев повреждение нервов может быть травматического происхождения. В зависимости от степени поражения двигательных периферических нервов в мышцах, участвующих в жевании и глотании, возникают явления периферического атрофического паралича.

При таких заболеваниях, как полиомиелит, энцефалит, рассеянный склероз, отмечаются множественные очаги поражения структур центральной нервной системы (мост, продолговатый мозг, средний, промежуточный мозг) и периферической нервной системы. Так, бульбарная форма полиомиелита, сопровождающаяся поражением ядер IX и X пар черепно-мозговых нервов, характеризуется нарушениями глотания, жевания (фарингеальный паралич) и фонации (ларингеальный паралич). Одновременно отмечается развитие уоллеровской дегенерации в периферических проводниках. При клещевом энцефалите морфологические изменения выявляются преимущественно в гипоталамусе, ядрах таламуса, продолговатом мозге, среднем мозге, передних средних столбах спинного мозга. Нейроны, нейроглия, нервные волокна этих отделов вовлекаются в воспалительный процесс, сопровождающийся некрозом и гибелью нейронов, нервных волокон с последующим формированием полстей и глиомезодермальных рубцов. Наиболее частая и типичная форма клещевого энцефалита характеризуется бульбарным синдромом и развитием вялых атрофических параличей в мышцах с нарушенной иннервацией [5, 6, 7].

Акт глотания может нарушаться и вследствие блокады синаптической передачи нервного импульса на мышцу. Подобные расстройства встречаются при ботулизме, столбняке, и очень часто первыми симптомами при этих заболеваниях являются нарушения жевания, глотания, изменение голоса, речи. Нарушение ротовой фазы глотания имеет место при воспалительных процессах в ротовой полости (стоматиты, пародонтиты, актиномикоз, миастения). При хронических метаболических и эндокринных расстройствах (коллагенозах, микседема, диабет, тиреотоксикоз, амилоидоз, алкоголизм) часто обнаруживаются структурные изменения в мышечной ткани, в том числе в жевательной мускулатуре и мышцах, обеспечивающих акт глотания. Последнее сочитается с изменением тонуса мышц и нарушением моторики [4, 5, 6].

Дисфагия, обусловленная нарушением глоточной фазы процесса глотания, часто встречается при инфекционном фарингите, аллергическом отеке глотки, опухолевом процессе, а также при патологии мышц, обеспечивающих глотание, нарушением их иннервации или патологии центров глотания [4, 5, 6, 8].

При патологии мышц сжимателей глотки или при нарушении их иннервации страдает механизм защиты носоглотки и нижележащих дыхательных путей от попадания в них пищевых масс. Последнее приводит к нарушению дыхания и развития аспирационной пневмонии.

Нарушение пищеводной фазы глотания может быть обусловлено заболеваниями, вызывающими нарушение моторики пищевода (ахалазия), воспалительными, аллергическими, грибковыми поражениями пищевода, ожогами, опухолевым процессом и специфическими поражениями (туберкулез, сифилис) пищевода.

Нарушение моторики пищевода проявляется гипокинезией (вплоть до полной атонии) и гиперкинезией.

Ахалазия пищевода – это довольно редкое заболевание, встречается у лиц любого пола и возраста, чаще между 20-40 годами. Ахалазия может вызвать дисфагию по нескольким причинам:

1) из-за нарушений иннервации пищевода и его кардиального сегмента при патологии интрамуральных нервных сплетений (мейснеровское, ауэрбаховское);

2) из-за увеличения давления в области нижнего пищеводного сфинктера выше 30мм.рт.ст., (в 3-5 раз выше нормы) и обусловлена кардиоспазмом, вызванным активацией симпатической системы;

3) из-за неадекватной релаксации нижнего пищеводного сфинктера при глотании.

Нарушение моторики пищевода и глотания возникает при диффузном спазме пищевода, когда отмечается патологическое сегментарное спонтанно возникающее и повторяющееся сокращение мышц пищевода. Эти сокращения могут быть излишне затянутыми или слишком мощными (более 20 мм.рт.ст.). Этиология этого заболевания не выяснена [4, 5, 6].

Дисфагия является постоянным симптомом эзофагоспазма – спастической дискинезии пищевода. Эзофагоспазм может быть первичным и возникать при нарушении корковой регуляции функций пищевода и вторичным, возникающим на фоне таких заболеваний, как эзофагит, язвенная и желчнокаменная болезнь, дивертикулез пищевода и др. В случаях эзофагоспазма отмечаются гипертрофия мышечной оболочки пищевода и деструктивные изменения в интрамуральных нервных сплетениях. Нарушение глотания при эзофагоспазме могут быть непостоянными, постоянными и парадоксальными, т.е. возникают при питье жидкости и отсутствуют при проглатывании твердой пищи.

Дисфагия является одним из основных симптомов при воспалительном поражении пищевода различной этиологии. При аллергическом воспалении возникают диффузная или очаговая гиперемия слизистой, выраженный отек и геморрагии слизистой. В зоне воспаления накапливаются биологически активные вещества, ионы водорода, возникает болевой синдром, нарушается тонус гладкой мускулатуры, суживается просвет пищевода. Указанные изменения приводят к нарушению глотания [4, 5, 6].

Нарушение пищеводной фазы глотания, связанное с расстройствами моторики пищевода, может быть при поражении гладкой мускулатуры пищевода. Так, при коллагенозах (склеродермия) из-за патологии гладкой мускулатуры дистального отдела отсутствует перистальтика в нижних 2/3 пищевода, резко снижается давление в нижнем пищеводном сфинктере.

Неспецифические расстройства моторики пищевода и нарушение глотания развиваются при хроническом алкоголизме, диабете, заболеваниях щитовидной железы и др., обусловлены изменениями структуры гладких мышц, снижением их тонуса.

Этиологическими факторами развития воспаления пищевода и нарушения глотания являются вирусы и кандиды. Эзофагит, вызванный вирусом простого герпеса, характеризуется выраженным болевым синдромом, дисфагией. Больные отказываются от приема даже жидкой пищи и воды, что приводит к обезвоживанию организма [4, 5, 6, 8].

При грибковом поражении пищевода дисфагия и боль при глотании являются основными симптомами заболевания. Среди грибковых поражений пищевода и глотки наиболее часто встречается кандидомикоз. Он возникает на фоне длительной терапии антибиотиками, кортикостероидными препаратами, у ослабленных больных. При грибковых поражениях пищевода на его стенке обнаруживаются специфические деструктивные изменения в виде инфильтрата, папулы, язвы и абсцесса, которые могут осложняться прободением, кровотечение, развитием свищей пищевода с трахеей, бронхами, средостением, плеврой.

Нарушение пищеводной фазы глотания наблюдается при заболеваниях, вызывающих механическое сужение пищевода на любом его участке. Рубцовые стенозы, развивающиеся после химических или термических ожогов, могут быть различной локализации и глубины и всегда сопровождаются нарушением глотания твердой, а в тяжелом случае и жидкой пищи. Механическим препятствием, нарушающим естественное прохождение пищи, являются опухоли пищевода, как доброкачественные, так и злокачественные. Наиболее ранним и частым симптомом внутрипросветных опухолей является дисфагия, которая может нарастать по мере роста опухоли [4, 5, 6].

Сужение просвета пищевода и нарушение глотания сопровождают такие хронические инфекции, как туберкулез и сифилис. Инфильтративный процесс или рубцевание туберкулезных и сифилитических язв вызывают стенозирование пищевода, дисфагию и резкую боль при проглатывании.

Последствия нарушения глотания. Стойкой нарушение глотания затрудняет прием пищи, ведет к истощению организма. Различные расстройства глотания могут привести к попаданию слюны и пищевых частиц в дыхательные пути, вызывать стойкий кашель, чихание, нарушение дыхания. При попадании пищи в бронхи могут развиться аспирационная пневмония и даже гангрена доли легкого. При ахалазии кардиальной части пищевода возможен рефлюкс пищи в полость рта с последующей аспирацией в дыхательные пути. При ослаблении кардиального сфинктера возникают условия для гастроэзофагального рефлюкса и развития пептических язв пищевода.