Чем иннервируются мышцы расположенные в веках

Анатомия

Глазные нервы

Многочисленные нервы глаза заняты обеспечением правильной работы органа зрения и защитой его от внешних воздействий. Кроме того, они делают возможной работу и вспомогательного аппарата глаза, осуществляя необходимое четкое регулирование всех заложенных функций.

Нервы глаза в видовом отношении делятся на несколько групп: чувствительные, двигательные, секреторные нервы.

Чувствительные нервы выполняют регулирование процессов обмена и защиту, предупреждая о каждом внешнем воздействии, к примеру, проникновению на роговицу инородных тел, либо о воспалительном процессе в глазу, например, иридоциклите. Основная роль в обеспечении чувствительности глаза принадлежит тройничному нерву.

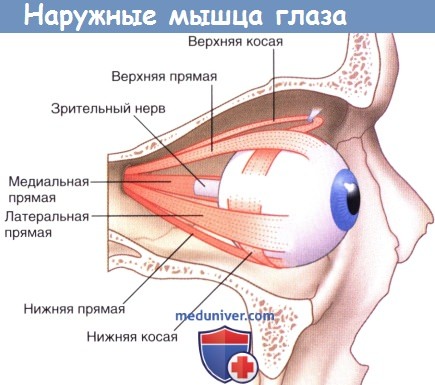

Двигательные нервы делают возможными движения глазного яблока посредством напряжения глазодвигательных мышц, а также действия зрачковых сфинктера и дилататора. Кроме того, они изменяют ширину глазной щели. В своей работе, при обеспечении глубины и объема зрения, глазодвигательные мышцы контролируют глазодвигательный, отводящий и блоковый нервы. Лицевой нерв регулирует возможную ширину глазной щели. Нервные волокна, относящиеся к вегетативной нервной системе, контролируют мышцы зрачка.

Секреторные волокна входят в состав лицевого нерва и прежде всего, регулируют работу слезной железы.

Строение нервной системы глаза

Все нервы, задействованные в работе глаза, берут начало от нервных клеток головного мозга или нервных узлов. Нервная система обеспечивает работу мышц, тонус сосудов крови, скорость обменных процессов, чувствительность глаза, а также его вспомогательного аппарата.

Пять из двенадцати пар черепно-мозговых нервов, принимают участие в иннервации глаза, это: глазодвигательный, блоковый, отводящий, лицевой, а также тройничный нервы.

Нервные клетки головного мозга служат базисом для глазодвигательного нерва, который в свою очередь, имеет тесную связь с нервными клетками блокового и отводящего нервов, а также спинным мозгом, слуховым и лицевым нервом. За счет этого и происходит согласованная реакция глаз, вкупе с головой и туловищем на зрительные и слуховые раздражители, также как и на изменение положения тела.

Глазодвигательный нерв попадает в глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, обеспечивая работу поднимающей верхнее веко мышцы, а также нижней, верхней, нижней косой и внутренней прямой мышц. Вместе с тем, глазодвигательный нерв включает веточки, обеспечивающие работу цилиарной мышцы, а также сфинктера зрачка.

В лицевой нерв входят не только двигательные волокна нервов, но и веточки, которые регулируют работу слезной железы. Он заставляет двигаться многочисленные мимических мышц лица, включая и круговую мышцу глаза.

Тройничный нерв включает вегетативные волокна, и является смешанным, он регулирует работу мышц, а также чувствительность. Соответствуя своему названию, тройничный нерв, разделяется на три крупные ветки:

Методы диагностики заболеваний глазных нервов

Признаки заболеваний глазных нервов

Анатомические основы блефаропластики

Структурная и функциональная анатомия век и периорбитальной области представлена ниже

Верхнее веко состоит из наружной (кожа, круговая мышца глаза, глазничная перегородка) и внутренней (конъюнктива, мышца Мюллера, хрящ, апоневроз мышцы, поднимающей верхнее веко) пластинок. К коже непосредственно прилежат волокна круговой мышцы глаза (подкожная жировая клетчатка отсутствует).

Глазничная перегородка берет начало от надкостницы глазницы, проходит под круговой мышцей глаза и соединяется с волокнами апоневроза мышцы, поднимающей верхнее веко, на 2—6 мм выше хряща века.

Хрящ представляет собой плотную соединительнотканную пластинку и поддерживает форму века. Высота хряща верхнего века около 10 мм (в средней части), он сужается по направлению к углам глазной щели.

Анатомия нижнего века во многом сходна с анатомией верхнего века: оно также представлено наружной и внутренней пластинками. Наружная пластинка состоит из глазничной перегородки, круговой мышцы глаза и кожи. Глазничная перегородка прикрепляется к нижней границе хряща и продолжается вниз и латерально к краю глазницы. Внутренняя пластинка состоит из хряща, апоневроза нижнего века, нижней мышцы хряща века и конъюнктивы. Апоневроз является продолжением капсулопальпебральной фасции и прикрепляется у нижнего края хряща. Капсуло-пальпебральная связка (аналог апоневроза мышцы, поднимающей верхнее веко) — соединительнотканное продолжение нижней прямой мышцы, также осуществляет ретракцию нижнего века. Глазничная перегородка прикрепляется к капсуло-пальпебральной фасции на 5 мм ниже хряща и продолжается вниз к краю глазницы. Хрящ поддерживает форму и упругость нижнего века, а также обеспечивает прилегание нижнего века к глазному яблоку.

Инфраорбитальная клетчатка расположена между наружной и внутренней пластинкой нижнего века. Спереди она отграничена подглазничной перегородкой, сзади — апоневрозом нижнего века. Инфраорбитальную клетчатку условно подразделяют на медиальное, среднее и латеральное пространства. Между медиальным и средним пространством расположена нижняя косая мышца, а связка Локвуда отделяет среднее пространство от латерального.

В медиальном углу глаза находится ряд важных структур: слезный мешок, верхние и нижние канальцы, слезный проток. Все они отвечают за отведение слезы. Медиальная связка век и медиальные волокна круговой мышцы глаза окружают слезный мешок и канальцы, прокачивая через них слезную жидкость при сокращении и расслаблении.

Латеральная связка век часто подвергается хирургической коррекции. Она составляет около 2 мм в ширину и 6 мм в длину, расположена на 6 мм ниже ямки слезного мешка. В норме латеральная связка проходит под углом 10—15° (подъем края века) в отличие от горизонтально расположенной медиальной связки. С возрастом происходит ослабление и растяжение как медиальной, так и латеральной связки (латеральной — в большей степени), что приводит к опусканию наружного угла глаза.

Также в периорбитальной области находится лобная мышца, мышца гордецов и мышца, сморщивающая бровь.

Веки получают двигательную иннервацию от лицевого и глазодвигательного нервов. Скуловые и лобно-височные ветви лицевого нерва (VII пара черепно-мозговых нервов) иннервируют все произвольные мышцы периорбитальной области и зоны бровей, включая круговую мышцу глаза, мышцу гордецов, лобную мышцу и мышцу, сморщивающую бровь. Глазодвигательный нерв (III пара черепно-мозговых нервов) отвечает за иннервацию глазодвигательных мышц. Симпатические нервы иннервируют мышцу Мюллера, мышцу, опускающую нижнее веко, а также потовые железы лица.

Глазной и верхнечелюстной нервы являются ветвями тройничного нерва (V пара черепно-мозговых нервов) и обеспечивают чувствительную иннервацию периорбитальной области. Глазной нерв делится на носоресничный, лобный и слезный нервы. Лобная ветвь затем делится на подблоковую, надблоковую и надглазничную веточки, обеспечивающие чувствительную иннервацию медиальной части верхнего века, конъюнктивы, кожи носа, лба и волосистой части головы. Слезная ветвь иннервирует кожу и конъюнктиву латеральной трети века. Носоресничная ветвь иннервирует медиальную спайку век, латеральную стенку и кончик носа. Верхнечелюстная ветвь тройничного нерва выходит из подглазничного канала в виде подглазничного нерва и отдает три основные ветви нижнему веку, верхней губе и носу. Ветвь, идущая к нижнему веку, иннервирует латеральную часть нижнего века и большую часть латеральной спайки век.

Структуры глазницы кровоснабжаются из бассейнов как наружной, так и внутренней сонной артерии и анастомозов между ними. Наружная сонная артерия кровоснабжает веки за счет лицевой и поверхностной височной артерий. Лицевая артерия идет по ходу носогубной складки и оканчивается медиально в виде угловой артерии. Угловая артерия проходит сквозь глазничную перегородку и анастомозирует внутри глазницы с ветвями глазной артерии. Кровоснабжение век из системы наружной сонной артерии осуществляется за счет поверхностной височной артерии и ее лобной, скулолицевой ветвей, а также поперечной артерии лица. От внутренней сонной артерии отходит глазная артерия, от последней — слезная ветвь и артерия спинки носа, участвующие в формировании краевой и периферической аркад век. Венозный отток также осуществляется через анастомозы между поверхностными и глубокими венами орбиты, которые далее открываются в каротидный венозный синус. По угловой вене кровь оттекает в лицевую вену.

Отток лимфы от нижнего века происходит в основном в поднижнечелюстные узлы, от верхнего века — преимущественно в предушные узлы.

Чем иннервируются мышцы расположенные в веках

Группа глазодвигательных нервов включает глазодвигательный (III пара черепных нервов), блоковый (IV пара) и отводящий нервы (VI пара). Они обеспечивают двигательную активность четырех прямых и двух косых мышц, контролирующих движения глазного яблока с каждой стороны. В состав глазодвигательного нерва входят также две группы волокон: одна — для иннервации мышцы, поднимающей верхнее веко, другая — для иннервации сфинктера зрачка и ресничной мышцы.

Ядра, обеспечивающие иннервацию экстраокулярных мышц (наружных мышц глаза), относят к соматическому эфферентному ядерному столбу головного мозга; они расположены рядом с ядром подъязычного нерва. Ядро глазодвигательного нерва содержит также дополнительное, парасимпатическое ядро, которое относят к общему висцеральному эфферентному ядерному столбу.

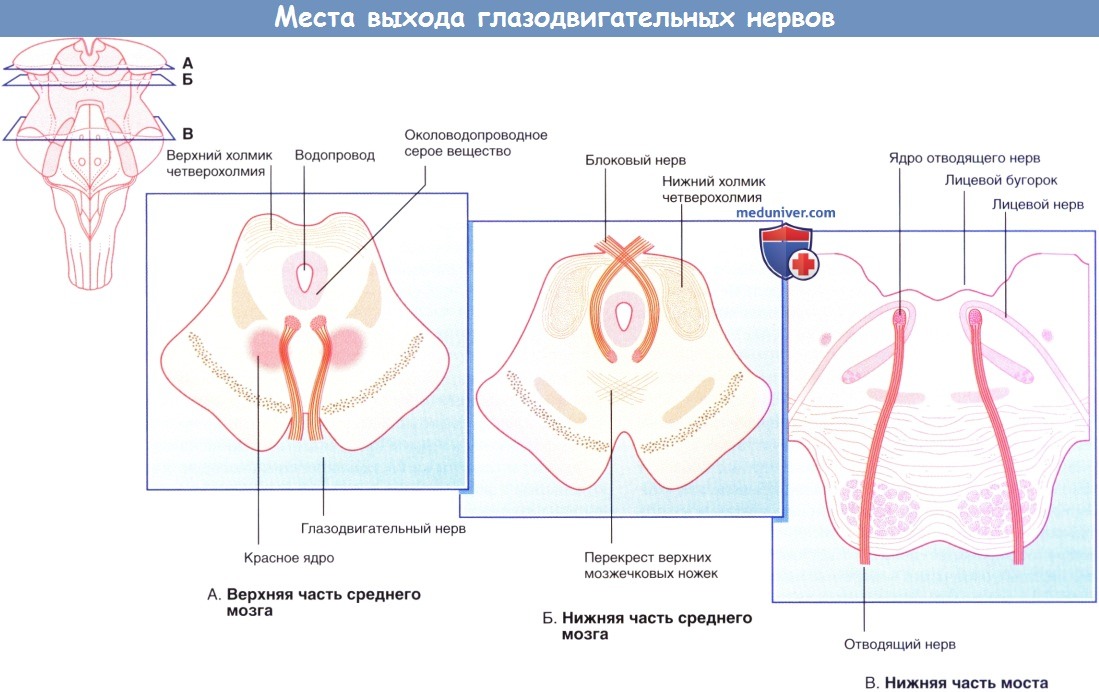

а) Глазодвигательный нерв. Ядра III пары черепных нервов расположены на уровне верхнего холмика и частично — в околоводопроводном сером веществе головного мозга.

Каждое ядро состоит из пяти клеточных групп, иннервирующих полосатые мышцы (ипсилатеральные группы отвечают за иннервацию нижней прямой, нижней косой и медиальной прямой мышц, а контралатеральные группы иннервируют верхнюю прямую мышцу; мышцу, поднимающую верхнее веко, иннервирует непарное внутреннее ядро) и одного парасимпатического ядра.

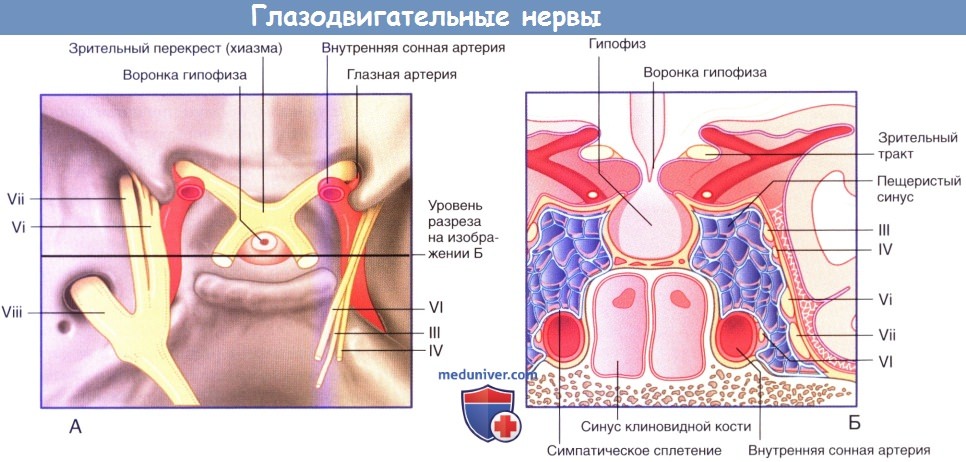

Глазодвигательный нерв проходит через покрышку среднего мозга и выходит в межножковую ямку. Он пересекают вершину каменистой части височной кости, проходит сквозь твердую мозговую оболочку пещеристого синуса и направляется вдоль его латеральной стенки к верхней глазничной щели, в пределах которой разделяется на верхнюю и нижнюю ветви. Верхняя ветвь иннервирует верхнюю прямую мышцу и мышцу, поднимающую верхнее веко, а нижняя — нижнюю и медиальную прямые и нижнюю косую мышцы.

Парасимпатические волокна берут свое начало от ядра Эдингера-Вестфаля. Они сопровождают глазодвигательный нерв в пределах орбиты, отдают ветвь к нижней косой мышце и образуют синапсы с нейронами ресничного ганглия. Постганглионарные волокна выходят из ганглия в виде коротких ресничных нервов, которые проходят через решетчатую пластинку («ситоподобный слой») склеры и иннервируют ресничную мышцу и сфинктер зрачка.

б) Блоковый нерв. Ядра IV пары черепных нервов расположены на уровне нижних холмиков четверохолмия.

Данный нерв уникален по двум причинам: это единственный нерв, входящий с дорсальной стороны ствола головного мозга, а также единственный нерв, полностью пересекающийся под прямым углом.

IV черепной нерв огибает ножку среднего мозга и проходит через пещеристый синус, сопровождая III пару черепных нервов. Он проходит через верхнюю глазничную щель и иннервирует верхнюю косую мышцу.

в) Отводящий нерв. Ядра VI пары черепных нервов, расположенные на дне четвертого желудочка, находятся на уровне лицевого бугорка лица в нижних отделах моста. Нерв направляется вниз и отходит от нижней границы моста, затем поднимается к субарахноидальной цистерне моста, расположенной рядом с базилярной артерией. Затем нерв огибает вершину височной кости и проходит через пещеристый синус рядом с внутренней сонной артерией. Он вступает в полость орбиты через верхнюю глазничную щель и иннервирует латеральную прямую мышцу, которая обеспечивает отведение глаза.

(Б) Коронарный срез на уровне гипофиза с пещеристым синусом.

III — глазодвигательный нерв; IV — блоковый нерв; VI — отводящий нерв;

VI, VII, VIII — глазничная, верхнечелюстная, нижнечелюстная ветви тройничного нерва.

г) Нервные окончания:

1. Двигательные нервные окончания. Двигательные единицы глаза содержат небольшое количество мышечных волокон: 5-10 мышечных волокон в каждой (для сравнения: в двигательных единицах передней большеберцовой мышцы содержится более 1000 мышечных волокон). Двигательные единицы можно разделить на три группы, причем две из них имеют особенно важное значение: моторные нейроны, образующие единые плоские окончания (в форме «бляшки») и иннервирующие мышечные волокна, участвующие в формировании быстрых фазных движений; и моторные нейроны, образующие множественные мелкие окончания («гроздевидные») вдоль длинных мышечных волокон, которые осуществляют медленные тонические сокращения.

Быстро сокращающиеся мышечные волокна, вероятно, осуществляют саккадные движения (быстрые движения глаз), в то время как роль медленно сокращающихся волокон заключается в удержании линии взора (например, фиксация взора или плавное слежение).

2. Чувствительные нервные окончания. В экстраокулярных мышцах глаза человека нервно-мышечные веретена и сухожильный орган Гольджи отсутствуют. Однако другие, предположительно чувствительные аксоны подходят к центральной части медленно сокращающихся волокон, а затем направляются обратно в сторону дистальной зоны мышц, образуя спираль нервных окончаний (предположительно, палисадное нервное окончание) вокруг их кончиков.

Этот уникальный тип нервных окончаний — нервные палисадные окончания — как полагают, обеспечивают передачу проприоцептивной информации путем оценки мышечного тонуса; клеточные тела этих нервов расположены по периферии черепных двигательных ядер. [Клеточные тела двигательных нейронов, обеспечивающих иннервацию медленно сокращающихся мышечных волокон («гроздевидных»), скорее всего, расположены аналогично по периферии ядер. Если функция данных двигательных нейронов схожа с функцией γ-мотонейронов, то они будут функционировать с палисадными нервными окончаниями таким же образом, как и с мышечными веретенами, и, скорее, обеспечивают проприоцептивную чувствительность, чем участвуют в движении глаз.]

Существуют и другие сенсорные афференты экстраокулярных мышц глазного яблока (некоторые из них представляют собой проприоцепторы или ноцицепторы, либо рецепторы, обеспечивающие вазодилатацию), которые проходят вместе с глазничным нервом к тройничному ганглию. К данному ядру также подходят проприоцептивные окончания от мышц шеи и идут по той же стороне к соответствующему полушарию мозжечка и контралатеральному двухолмию. Взаимосвязь информации от проприоцептивных рецепторов глаз и шеи предположительно обеспечивает координацию движений глаз и головы.

д) Нарушение движения глаза (офтальмоплегия). Паралич одного или более (из трех) глазодвигательных нервов может быть вызван патологией в стволе головного мозга (рассеянный склероз или окклюзия сосудов), в субарахноидальном пространстве (менингит, аневризма виллизиева круга или поражение при обширном внутричерепном повреждении), в пещеристом синусе (тромбоз пазухи или аневризма внутренней сонной артерии) или ишемией мелких сосудов, питающих нерв, при атеросклерозе.

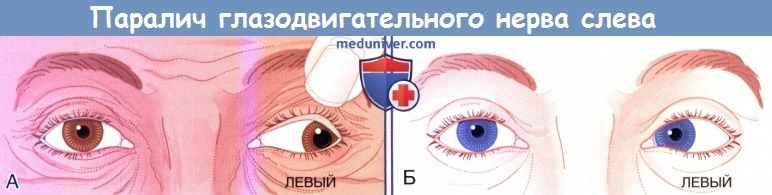

1. Полный паралич III пары черепных нервов. Существуют характерные признаки полного паралича III пары черепных нервов, которые продемонстрированы на рисунке ниже.

— Полный птоз верхнего века (круговая мышца глаза без антагониста).

— Полное расширение зрачка и отсутствие его реакции на свет (дилататор зрачка без антагониста).

— Полное отведение глаза (латеральная прямая мышца без антагониста) и его опущение (верхняя косая мышца без антагониста).

(Б) Полный паралич VI пары черепных нервов слева.

2. Частичный паралич III пары черепных нервов. Состояние зрачков всегда служит объектом пристального внимания при диагностике травмы головы.

Быстро увеличивающееся внутричерепное давление в результате острой эпидуральной или субдуральной гематомы часто сдавливает III пару черепных около гребня каменистой части височной кости. Парасимпатические волокна (как наиболее поверхностно расположенные), поражаются первыми, что приводит к постепенному расширению зрачка на пораженной стороне. Расширение зрачков—срочное показание для декомпрессии мозга хирургическим путем.

3. Блоковый нерв. Изолированный паралич IV пары черепных нервов встречают довольно редко. Ключевой симптом—диплопия (двоение в глазах) при взгляде вниз, например при спуске с лестницы. Это происходит за счет того, что верхняя косая мышца обычно работает в синергизме с нижней прямой мышцей и тянет глаз вниз, особенно при срединном положении глазного яблока.

4. Отводящий нерв. Симптомы полного паралича VI пары черепных нервов продемонстрированы на рисунке ниже. Глаз полностью приведен медиальной прямой мышцей, лишенной своего антагониста.

Отводящий нерв имеет наибольшую протяженность в пределах субарахноидального пространства по сравнению с другими черепными нервами. Он также резко изгибается над гребнем каменистой части височной кости. Объемное образование в полости черепа может привести к сжатию и параличу одного из отводящих нервов.

«Спонтанный» паралич отводящего нерва можно наблюдать при артериальной аневризме у основания головного мозга, атеросклерозе внутренней сонной артерии в пещеристом синусе или в результате ишемии мелких сосудов, питающих нерв, при атеросклерозе.

5. Межъядерная офтальмоплегия. Прерывание связи между ядром отводящего нерва и контралатеральным ядром глазодвигательного нерва приводит к состоянию, известному как межъядерная офтальмоплегия.

Например, поражение соединения VI и III пар черепных нервов слева продемонстрировано на рисунке ниже. В данном случае саккадные движения вправо сохраняются, однако при попытке совершения саккадного движения влево парализованная правая прямая мышца создаст расходящееся косоглазие с диплопией и часто с диссоциированным нистагмом (быстрые движения влево, медленные движения вправо) на отведенном влево глазу. Целостность ядер, иннервирующих правую медиальную прямую мышцу, демонстрирует ее нормальное поведение во время конвергенционного компонента при аккомодации для близи.

Главная причина межьядерной офтальмоплегии в возрасте до 40 лет—де-миелинизация при рассеянном склерозе, а в возрасте старше 60 лет—инсульт при окклюзии мостовой ветви базилярной артерии.

6. Симпатическая иннервация глаза. Любой из трех последовательных нейронов, изображенных на рисунке ниже, может быть поврежден при локальной патологии.

— Центральные волокна могут быть повреждены при сосудистой патологии на уровне моста или продолговатого мозга, а также при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянный склероз). Типичная клиническая картина: синдром Горнера (птоз и миоз, см. главу 13), вовлечение черепных нервов с одной стороны, двигательная слабость и/или потеря чувствительности в конечностях на противоположной стороне. При синдроме Горнера наблюдают ангидроз (отсутствие потоотделения) на лице и волосистой части головы натай же стороне, а также заложенность носа (отек слизистой оболочки носовых раковин).

— Преганглионарные волокна наиболее часто поражаются при инфекции/опухоли в легких, в результате травмы или при заболеваниях шейного отдела позвоночника. При синдроме Горнера наблюдают ангидроз на лице и волосистой части головы на той же стороне, а также заложенность носа (отек слизистой оболочки носовых раковин).

— Постганглионарные волокна, сопровождающие наружную сонную артерию, могут быть повреждены при заболеваниях сонной артерии (расслаивающая аневризма сонной артерии) или опухоли в области основания черепа. Насть волокон, сопровождающих внутреннюю сонную артерию, может быть повреждена при синдроме яремного отверстия, либо при патологии пещеристого синуса. При синдроме Горнера наблюдают ангидроз на лице и волосистой части передней части головы (участки кровоснабжения надглазничной и надблоковой артерий).

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 20.11.2018

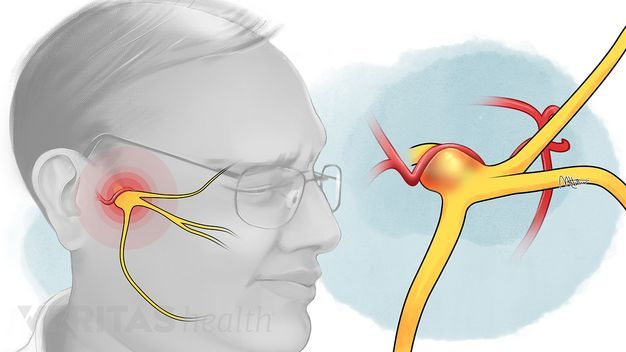

Воспаление тройничного (лицевого) нерва

Воспаление лицевого нерва – неприятный недуг, который не проходит безболезненно. Главные жалобы пациентов – резкие приступы боли в области лица, в верхних и нижних челюстях.

Такое воспаление считается одним из самых распространенных среди лицевых болей. Чаще всего недуг протекает бесследно, но при пренебрежении лечением может появиться паралич.

Заболевание чаще возникает у женщин старше 50 лет, мужчины обращаются с таким недугом гораздо реже. В группу риска также входят люди с генетической предрасположенностью, например, с узким костным каналом. Из-за такой анатомической особенности повышен риск защемления при нарушении кровоснабжения и различных воспалениях.

Что такое лицевой нерв?

Тройничный нерв, он же лицевой, является самым крупным среди двенадцати черепных нервов. Он берет свое начало в ухе, после чего разветвляется, первый путь доходит до лобной части, второй располагается у челюсти. Нерв огибает почти всю поверхность человеческого лица, он буквально управляет им.

У каждого человека два лицевых нерва – по одному на каждую из сторон головы. Он соприкасается с другими черепными нервами и имеет сверхчувствительные волокна.

Врачи разделяют заболевание на два вида – первичное и вторичное. Первичное проявляется как осложнение от перенесенной простуды, в этом случае нарушается нормальное питание нерва. Вторичное возникает при сильной интоксикации на фоне воспалительных или инфекционных заболеваний, а также опухолевых процессов.

Причины воспаления тройничного нерва на лице

Обычно провоцируют заболевание инфекции или бактерии. Список причин, по которым может возникнуть воспаление лицевого нерва:

Причины варьируются от незначительных до заболеваний, угрожающим жизни. Каждая из причин определяет дальнейшее лечение пациента. В некоторых случаях проводят специальные тесты для диагностики – слуховой, слезный, инфекционный, на слюноотделение или вкусовой. Таким образом проверяется работа рецепторов и органов чувств.

Симптомы воспаления тройничного нерва

Также пациенты сообщают о следующих симптомах:

Из-за дискомфорта и болей у пациента начинает развиваться фобия и повышенная тревожность. Он пытается избегать поз и движений, которые провоцируют неприятные ощущения.

Диагностика воспаления тройничного нерва

В зависимости от зоны поражения и набора симптомов определяется стратегия диагностики заболевания. Чтобы определить место поражения нерва, степень тяжести и динамику восстановления, врачи назначают метод аппаратной диагностики, например, электромиографию. Для определения наличия опухолей в головном мозге используются МРТ и КТ.

Также пациента могут направить на общий или биохимический анализ крови, рентген легких, УЗИ мягких тканей или офтальмоскопию.

Вы можете быть уверены в качестве проводимых в клинике процедур и высокой точности результатов МРТ, КТ и других способов диагностики различных заболеваний. В «Медюнион» проводятся магнитно-резонансные томографии всех видов: головы, позвоночника, брюшной полости и суставов на современном оборудовании.

Лечение при воспалении лицевого нерва

Медикаментозное лечение

Лечение неврита тройничного нерва носит комплексный характер. Заболевание сначала лечат медикаментозно – пациенту прописывают препараты, которые облегчат ситуацию. К ним относятся обезболивающие, противоотечные, сосудорасширяющие препараты и витамины группы «В». Чаще всего рекомендованные медикаменты – это таблетки, но можно ускорить процесс восстановления за счет применения мазей и гелей. Иногда врачи прописывают назначение на внутримышечные инъекции.

В особых случаях процесс восстановления лицевого нерва может быть замедлен. Тогда пациенту назначают глюкокортикостероиды, которые улучшают обменные процессы нервной ткани. Также скорейшему выздоровлению способствуют различные биостимуляторы и гиалуронидаз.

Нельзя назначать себе препараты самостоятельно. Обязательно при первых симптомах стоит показаться неврологу или невропатологу для определения диагноза и стратегии лечения. Препараты для восстановления рекомендуются пациентам в каждом конкретном случае, обращая внимание на наличие хронических заболеваний, особенности симптомов и так далее.

Хирургическое лечение

Еще один способ лечения лицевого нерва – хирургическое вмешательство. Однако к этому варианту врачи обращаются довольно редко – только при разрыве тройничного нерва. Также операция требуется в случае отсутствия эффекта от консервативного метода спустя полгода-год. Хирургическое вмешательство актуально только в течение первого года наличия заболевания, позднее мышцы на лице необратимо атрофируются.

Процесс операции – специалисты сшивают поврежденный участок лицевого нерва для восстановления его двигательной функции.

Массаж

Следующий метод лечения – массаж при лечении лицевого нерва. Цель такого способа – убрать отек, улучшить кровообращение, восстановить чувствительность и проведение нервных импульсов. Массаж противопоказан при туберкулезе, онкологии, атеросклерозе и повышенной температуре.

Изначально массажист работает только со здоровой стороной лица, воротниковой зоной, шеей и областью над плечами. В основном мастер использует растирание, поглаживание, разминание и вибрацию.

Для заметных желаемых изменений необходимо провести десять-двадцать сеансов массажа от пяти до пятнадцати минут. Длительность определяется исходя из степени воспаления тройничного нерва, задач терапии и динамики восстановления.

Физиотерапия

Следующий метод лечения – это физиотерапия. Она облегчает тяжесть симптомов, помогает активизировать обменные процессы в тканях и восстановить функции лицевого нерва.

Врачи назначают такой курс лечения с первых дней появления неврита. В список физиопроцедур входят:

Такой комплекс показан на первую неделю лечения. Врачи назначают его совместно с медикаментозным. Такой тандем помогает ускорить процесс восстановления лицевого нерва. А самые главные его преимущества – отсутствие побочных эффектов и безболезненность.

Альтернативные методы

Существуют и альтернативные методы лечения. Это процедуры, нацеленные на восстановление мимических мышц и устранение симптомов неврита лицевого нерва. К таким процедурам относят:

Гимнастика для лица

Также в совокупности с комплексным лечением можно делать гимнастику для лица. Перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом, врач составит индивидуальный список упражнений, исходя из остроты процесса, места поражения и симптомов. Обычно такая гимнастика занимает около десяти минут в день.

Стандартный комплекс упражнений включает в себя расслабление и напряжение отдельных мышц лица. Например, для восстановления артикуляции рекомендовано произносить звуки «у», «о», «и». После необходимо подвести нижнюю губу под верхние зубы и воспроизводить звуки «в» и «а».

Гимнастика при воспалении тройничного нерва:

Профилактика заболевания

Врачи рекомендуют исключить воздействия на организм, которые вызывают воспаление тройничного нерва. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать недуг:

Записаться на индивидуальную консультацию, сдать анализы или пройти лечение можно в частной клинике «Медюнион». К нам можно легко записаться по телефону 202-95-54 или онлайн, прямо на сайте, нажав на кнопку «Запись онлайн».

Мы работаем в Красноярске с 2006 года и оказываем качественные медицинские услуги населению. В штате работают высококлассные врачи широкой и узкой специализации.