Чем иннервируется сфинктер зрачка

Чем иннервируется сфинктер зрачка

Мы рассмотрим автономные системы в той мере, в какой они принимают участие в строении органа зрения.

Пока остается еше в известной мере в силе старое воззрение, согласно которому две системы в организме — симпатическая и парасимпатическая — играют противоположную роль. Симпатическая система — это система тревоги. Под влиянием страха и бешенства она приводится в действие и дает организму возможность справляться с чрезвычайными ситуациями; при этом обмен веществ устанавливается на повышенный расход, на диссимиляцию. В противовес этому парасимпатическая система установлена на состояние покоя, экономный расход в процессе обмена веществ, ассимиляцию.

В симпатической системе центральный неврон передает возбуждение дальше многочисленным периферическим невронам. Более сильное возбуждение, кроме того, вызывает через посредство nn. splanchnici выброс адреналина из надпочечников. По обоим этим путям осуществляются так называемые массовые реакции. В парасимпатической системе в отличие от этого цепи невронов используются рядами; благодаря этому ответные реакции на концевых органах являются более ограниченными и точно рассчитанными (например, реакция Зрачка).

Кроме того, обе системы отличаются друг от друга своими медиаторами. Для симпатической системы нейрогуморальным передатчиком возбуждения на периферический концевой орган является адреналин, для парасимпатической — ацетилхолин. Это правило, однако, все же не остается в силе для всех случаев. Так, например, при возбуждении «симпатических» волокон, заканчивающихся у пиломоторов и потовых желез, выделяется ацетилхолин и передача возбуждения из преганглионарного на постганглионарный неврон во всей симпатической системе, как и в парасимпатической системе, осуществляется также через посредство ацетилхолина.

Изучение афферентных путей в пределах автономных систем еще только начинается и, вероятно, в течение ближайших лет будут получены в этом отношении новые фундаментальные данные. В пределах настоящей статьи мы имеем дело преимущественно с эфферентными проводниками. Из афферентных путей, по которым вегетативная система приводится в возбуждение, мы в дальнейшем познакомимся с соматическими невронами.

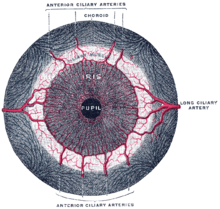

В области глаза симпатической системой иннервируются следующие органы: m. dilatator pupillae, гладкая мышца, поднимающая веко m. tarsalis (Мюллер — Miiller), т. orbitalis (Ландшгрем — Landstrom) — обычно у человека рудиментарно развитая мышца, натянутая над fissura orbitalis inferior, слезная железа (имеющая также и парасимпатическую иннервацию), кровеносные сосуды и потовые железы кожи лица. Следует упомянуть, что и m. sphincter pupillae, кроме парасимпатической, имеет и симпатическую иннервацию; в ответ на симпатическое раздражение он моментально расслабляется. То же самое относится и к цилиарной мышце.

В последнее время подвергается даже сомнению наличие дилататора у кролика. Происходящее в ответ на симпатическое раздражение расширение зрачка объясняется активным сокращением сосудов в строме радужной оболочки и торможением сокращения сфинктера. Было бы преждевременным, однако, эти воззрения переносить на человека.

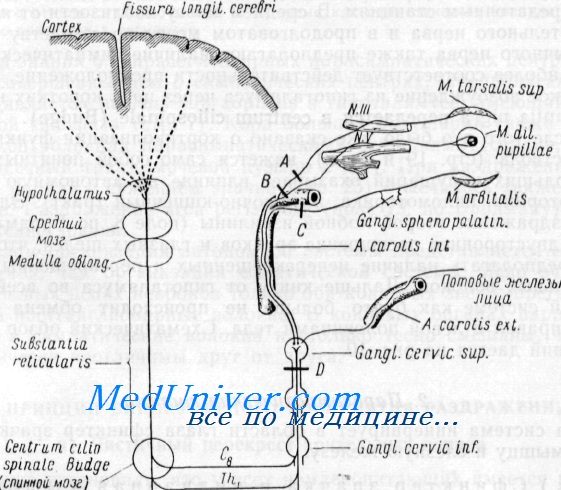

Все идущие к вышеперечисленным концевым органам постганглионарные невриты берут начало в ganglion cervicale superius. Они сопровождают carotis externa (потовые железы) и carotis interna; с последней они вторично входят в полость черепа, чтобы и здесь в качестве симпатических сплетений оплетать различные другие структуры (a. ophtalmica, ramus ophtalmicus n. trigemini, n. oculomotorius).

Преганглионарные волокна, снабжающие ganglion cervicale выходят из спинного мозга с корешками С8, Th1 и Th2. При раздражении соответствующих сегментов спинного мозга (верхняя граница С6, нижняя граница Th4) наступает расширение зрачка. В связи с этим верхний конец columna intermediolateralis носит название centrum ciliospinale (Будже— Bubge).

О выше расположенных симпатических «центрах» имеются только более или менее хорошо обоснованные предположения. От nucleus paraventricularis гипоталямуса, который дегенерирует после разрушения верхнего шейного симпатического узла (но также и после разрушения ядра вагуса), как будто идут импульсы к более глубоким симпатическим передаточным станциям. В среднем мозгу поблизости от ядра глазодвигательного нерва и в продолговатом мозгу по соседству с ядром подъязычного нерва также предполагают наличие симпатических центров. Наиболее соответствует действительности предположение, что симпатическое возбуждение из гипоталямуса через цепь коротких невронов в substantia nigra передается в centrum ciliospinale (Budge).

После того что было уже сказано о кортиколизации функций мозгового ствола, кажется само собой понятным, что и кора больших полушарий оказывает влияние на автономную систему (вазомоторйка, пиломоторика, желудочно-кишечный тракт). Электрическое раздражение второй лобной извилины (поле 8, по Бродману) вызывает двустороннее расширение зрачков и глазных щелей, что заставляет предполагать наличие неперекрещенных и перекрещенных кортикофугальных волокон. Дальше книзу от гипоталямуса во всей симпатической системе как будто больше не происходит обмена волокон между правой и левой половинами тела.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Сфинктер зрачка

Сфи́нктер зрачка́ (синоним: су́живатель зрачка́; лат. musculus sphincter pupillae ) — мышца, отвечающая за уменьшение размеров зрачка.

Сфинктер образован циркулярной гладкомышечной тканью, расположенной в радужной оболочке глаза. Является непроизвольным сфинктером, то есть не управляемым сознанием человека.

Сфинктер сжимается при резком увеличении силы света или при аккомодации глаза (изменении преломляющей силы оптической системы глаза для восприятия объектов, расположенных на разном расстоянии).

Мышцей-антагонистом сфинктера зрачка является дилататор зрачка — мышца, отвечающая за расширение зрачка.

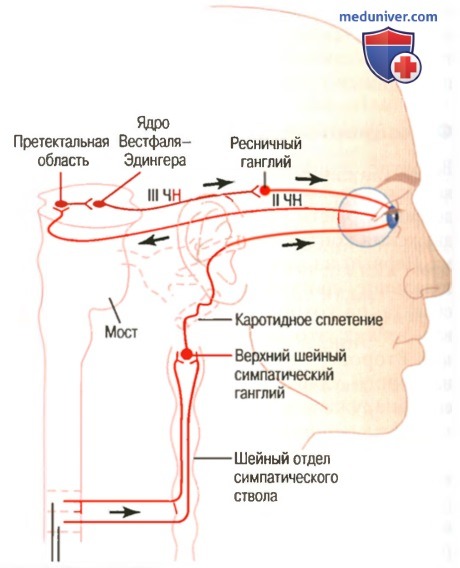

Иннервация

Иннервируется парасимпатическими волокнами, берущими начало от дополнительного ядра глазодвигательного нерва, или ядра Эдингера-Вестфаля (III пара черепно-мозговых нервов). В цилиарном узле происходит переключение преганглионарных волокон в постганглионарные. Постганглионарные волокна выходят из цилиарного узла в виде коротких цилиарных ветвей (nervi ciliares breves) и проникают через белковую оболочку глаза.

Клиническое значение

Паралич мышцы суживателя зрачка может быть проявлением синдрома Эйде-Холмса (пупилотония). Зрачок при этом расширяется и не реагирует на попадание света (абсолютно ригидный зрачок). Причина заболевания точно не установлена, но предполагается, что синдром возникает из-за изменений в парасимпатических постганглионарных волоках.

Источники

Колесников Л. Л. Сфинктерный аппарат человека. — СПб.:СпецЛит, 2000. — 183 с ISBN 5-263-00142-8.

|

| Сосудистая оболочка (средняя) | Хориоидеа (Отростки ресничного тела, Хориокапилляры, Мембрана Бруха) • Радужка (Строма) • Зрачок • Цилиарное тело | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Сетчатка (внутренняя оболочка) |

| ||||

| Передний сегмент | Передняя камера • Водянистая влага • Задняя камера • Хрусталик | ||||

| Задний сегмент | Стекловидное тело • Циннова связка • Гиалоидный канал | ||||

| Глазные мускулы | с Парасимпатической иннервацией • с Симпатической иннервацией | ||||

| Зрачковые мышцы | с Парасимпатической иннервацией (Цилиарная мышца, Сфинктер зрачка) • с Симпатической иннервацией (Дилататор зрачка) | ||||

| Нервная система и другое | Зрительный нерв • Тенонова капсула • Тапетум • Веко • Иммунная система глаза • Слёзный аппарат |

Полезное

Смотреть что такое «Сфинктер зрачка» в других словарях:

сфинктер зрачка — (m. sphincter pupillae, PNA, BNA, JNA) см. Перечень анат. терминов … Большой медицинский словарь

Сфинктер — (др. греч. σφιγκτήρ от σφίγγω «сжимаю») клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой (или из одной части трубчатого органа в другую). Роль сфинктера выполняет круговая мышца, суживающая… … Википедия

Дилататор зрачка — Сагиттальное сечение верхней части глазного яблока … Википедия

Глаз — I (oculus) орган зрения, воспринимающий световые раздражения; является частью зрительного анализатора, который включает также зрительный нерв и зрительные центры, расположенные в коре большого мозга. Глаз состоит из глазного яблока и… … Медицинская энциклопедия

ИРИТ — ИРИТ, ир ид оци к ли т, воспаление радужной оболочки, цилиарного тела или, вернее, переднего отрезка сосудистого тракта. Заболевание это, встречаясь не особенно часто среди других глазных болезней, относится к числу очень серьезных заболеваний,… … Большая медицинская энциклопедия

Зрачки — Зрачок Кошачий зрачок Зрачок (зеница) отверстие в радужной оболочке, через которое в глаз проникают световые лучи. В зависимости от освещённости размеры зрачка изменяются: он расширяется в темноте, при эмоциональном возбуждении, болевых ощущениях … Википедия

Зрачок — человека … Википедия

Мидриаз — I Мидриаз (греч. mydnasis) расширение зрачка (диаметр более 3 3,5 мм). Возникает вследствие паралича мышцы, суживающей зрачок (паралитический М.), или спазма мышцы, расширяющей зрачок (спастический М.). Причиной М. могут быть применение некоторых … Медицинская энциклопедия

Мидриаз — Медикаментозный мидриаз при исследовании глазного дна. Видно что зрачок … Википедия

Ресничный узел — Содержимое глазницы. На боковой поверхности зрительного нерва виден ресничный узел Ресничный узел (также цилиарный ганглий, лат. ganglion ciliare) анатомическое образование, расположенное в толще жировой клетчатки глазницы.… … Википедия

Чем иннервируется сфинктер зрачка

Парасимпатическая система иннервирует в области глаза сфинктер зрачка, цилиарную мышцу и слезную железу.

а) Сфинктер зрачка и цилиарная мышца идущие к этим обеим гладким мышцам периферические «постганглионарные» волокна (серые, безмякотные) отходят от ganglion ciliare. Местом отхождения преганглиопарных (белых, мякотпых) волокон являются ограниченные вегетативные ядра в среднем мозгу в непосредственном соседстве от крупноклеточных ядер глазодвигательного нерва.

Таковыми являются «мелкоклеточное» латеральное ядро Эдингер-Вестфаля для гомолатерального зрачка и медиальное ядро Перлиа для аккомодации (и для сопутствующего сужения зрачков на обоих глазах?). Волокна эти выходят из ствола мозга вместе с глазодвигательным нервом (III), идут дальше в его стволе и в веточке к m. obliquus interior к цилиарному ганглию. После удаления цилиарного ганглия может сохраниться реакция зрачка на конвергенцию, а в единичных случаях также и реакция на свет.

Таким образом, некоторые парасимпатические волокна как будто обходят цилиарный ганглий. После удаления цилиарного ганглия описана также атрофия радужной оболочки.

б) Слезная железа. Постганглионарные волокна отходят от ganglion spbenopalatinum. Через п. zygomaticus они достигают ramus lacrimalis n.trigemini и вместе с ним идут к железе. Преганглионарные волокна происходят из nucleus salivatorius superior в продолговатом мозгу; из этого же ядра берут начало преганглионарные волокна для подъязычной и подчелюстной слюнных желез. Они идут первоначально совместно в п. intermedins, затем волокна для слезной железы ответвляются и в составе n. petrosus superficial major идут к ганглию.

Из вышеизложенного видно, что парасимпатические ганглии, в отличие от симпатических, расположены поблизости от периферических концевых органов и иногда даже внутри последних. К ним в области головы относятся еще ganglion submaxillarc (для подъязычной и подчелюстной слезной железы) и ganglion oticum (для околоушной железы). Следует еще отметить, что преганглионарные парасимпатические волокна отходят только из мозгового ствола (краниобульбарная автономная система) и крестцового отдела спинного мозга, в то время как симпатические волокна отходят от грудинно-поясничных сегментов.

Наши знания о супрасегментарных парасимпатических центрах еще более несовершенны, чем о симпатических центрах. Предполагают, что таковым является nucleus supraopticus в гипоталямусе, имеющий связи с воронкой гипофиза. Кора больших полушарий также осуществляет контроль над парасимпатическими функциями (сердце, желудочно-кишечный тракт, мочевой пузырь и др.). При раздражении лобной доли наряду с сужением зрачка отмечалось также слезоотделение. Раздражение area peristriata (поле 19, по Бродману) вызывало сужение зрачка.

В целом организация автономной системы представляется еще более сложной, чем организация соматической системы. Ясно очерчены в эфферентных цепях невронов только оба концевых звена: преганглионарные и постганглионарные волокна. В концевых органах парасимпатические и симпатические волокна настолько тесно смешаны, что они гистологически неотличимы друг от друга.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Анатомия

Глазные нервы

Многочисленные нервы глаза заняты обеспечением правильной работы органа зрения и защитой его от внешних воздействий. Кроме того, они делают возможной работу и вспомогательного аппарата глаза, осуществляя необходимое четкое регулирование всех заложенных функций.

Нервы глаза в видовом отношении делятся на несколько групп: чувствительные, двигательные, секреторные нервы.

Чувствительные нервы выполняют регулирование процессов обмена и защиту, предупреждая о каждом внешнем воздействии, к примеру, проникновению на роговицу инородных тел, либо о воспалительном процессе в глазу, например, иридоциклите. Основная роль в обеспечении чувствительности глаза принадлежит тройничному нерву.

Двигательные нервы делают возможными движения глазного яблока посредством напряжения глазодвигательных мышц, а также действия зрачковых сфинктера и дилататора. Кроме того, они изменяют ширину глазной щели. В своей работе, при обеспечении глубины и объема зрения, глазодвигательные мышцы контролируют глазодвигательный, отводящий и блоковый нервы. Лицевой нерв регулирует возможную ширину глазной щели. Нервные волокна, относящиеся к вегетативной нервной системе, контролируют мышцы зрачка.

Секреторные волокна входят в состав лицевого нерва и прежде всего, регулируют работу слезной железы.

Строение нервной системы глаза

Все нервы, задействованные в работе глаза, берут начало от нервных клеток головного мозга или нервных узлов. Нервная система обеспечивает работу мышц, тонус сосудов крови, скорость обменных процессов, чувствительность глаза, а также его вспомогательного аппарата.

Пять из двенадцати пар черепно-мозговых нервов, принимают участие в иннервации глаза, это: глазодвигательный, блоковый, отводящий, лицевой, а также тройничный нервы.

Нервные клетки головного мозга служат базисом для глазодвигательного нерва, который в свою очередь, имеет тесную связь с нервными клетками блокового и отводящего нервов, а также спинным мозгом, слуховым и лицевым нервом. За счет этого и происходит согласованная реакция глаз, вкупе с головой и туловищем на зрительные и слуховые раздражители, также как и на изменение положения тела.

Глазодвигательный нерв попадает в глазницу сквозь верхнюю глазничную щель, обеспечивая работу поднимающей верхнее веко мышцы, а также нижней, верхней, нижней косой и внутренней прямой мышц. Вместе с тем, глазодвигательный нерв включает веточки, обеспечивающие работу цилиарной мышцы, а также сфинктера зрачка.

В лицевой нерв входят не только двигательные волокна нервов, но и веточки, которые регулируют работу слезной железы. Он заставляет двигаться многочисленные мимических мышц лица, включая и круговую мышцу глаза.

Тройничный нерв включает вегетативные волокна, и является смешанным, он регулирует работу мышц, а также чувствительность. Соответствуя своему названию, тройничный нерв, разделяется на три крупные ветки:

Методы диагностики заболеваний глазных нервов

Признаки заболеваний глазных нервов