Чем интересен для ученого опыт социализации слепоглухих детей

Чем интересен для ученого опыт социализации слепоглухих детей

Интернет-версия журнала запущена в мае 2009 г.

В настоящее время новый сайт журнала находится в стадии разработки. Выпуски с 2020 г. можно посмотреть на новом сайте редакции: https://pq.iph.ras.ru/index

ВНИМАНИЕ : Рукописи статей принимаются только по электронной почте Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script или через систему электронной редакции https://pq.iph.ras.ru/about/submissions

На старом сайте журнала опубликованы содержание номеров с 2009 по 2018 г. включительно, избранные статьи, а также рекомендации авторам, желающим прислать свои работы в журнал. Зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии к статьям.

Обращаем ваше внимание, что на старом сайте опубликованы электронные версии статей с 2009 по 2018 г. включительно, которые могут несколько отличаться от печатной версии. Это связано с особенностями подготовки журнала к печати.

Глубокоуважаемые авторы и подписчики журнала, дорогие коллеги!

Убедительно просим по всем вопросам обращаться только по адресу Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script или по телефону секретаря редакции Анны Владимировны: 8-926-3282351.

С 18.09.2018 редакция не размещается в здании издательства «Наука»!

Пожалуйста, не ищите нас там и не звоните по старым нашим номерам: по ним Вам не ответят.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

издается с июля 1947 года

МОСКВА Журнал издается под руководством «НАУКА»

Загорский эксперимент

Загорский эксперимент – экспериментальное обучение четверых слепоглухих воспитанников Загорского интерната в Московском Государственном Университете под руководством советских дефектологов И. А Соколянского и А. И Мещерякова.

Исследователи хотели доказать, что люди с нарушением зрения и слуха могут быть способны к обучению и получению высшего образования наравне с остальными.

Исследованиями И. А Соколянского и А. И Мещерякова очень интересовался советский философ Ильенков Эвальд Васильевич. В то время как превалировало мнение о неспособности слепоглухого человека быть полноценным членом общества, Ильенков полагал, что социализация (формирование «человеческой психики») зависит только от практической деятельности личности.

Все рефлексы (кроме самых примитивных) формируются в процессе социальной активности человека.

Слепоглухой ребёнок отличается от сверстников только тем, что его сознание развивается постепенно. Если здоровые дети изначально оказываются в неконтролируемой педагогической среде, то слепоглухие малыши могут познать мир только с посторонней помощью (под руководством педагога).

Ильенков полагал, что развитие личности на 100 процентов зависит от социальных условий. Любой человек способен добиться успехов, если окружающая среда соответствует его требованиям, а безуспешность является результатом лени и педагогической некомпетентности.

Загорский интернат

Загорский интернат был создан в 1963 году и представлял собой специализированное учебное заведение, целевой группой которого стали слепоглухие детей. Основателем учреждения являлся А. И. Мещеряков.

Деятельность психолога и дефектолога была направлена на исследование воспитанников интерната, а также на организацию их максимальной социализации и обучение. Учёным была разработана общеобразовательная программа, предназначенная специально для детей, страдающих отсутствием слуха и зрения.

В Загорском интернате первостепенно ребёнку прививались навыки самообслуживания. Справляться с каждодневными бытовыми трудностями воспитанник учился постепенно. Сначала все потребности подопечных удовлетворялись взрослыми, затем, поощряя самостоятельность, педагоги разделяли действия с детьми.

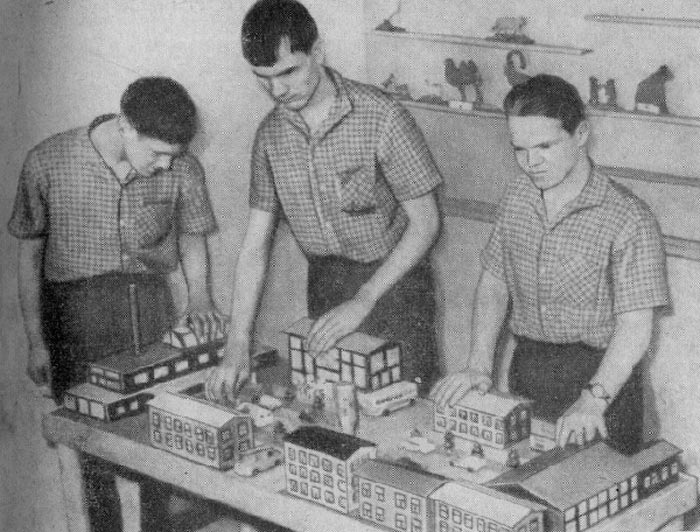

Со временем ребёнок становился относительно независимым в быту. Воспитанники интерната могли самостоятельно кушать, стирать, подниматься по лестнице. Для того, чтобы дети могли легко ориентироваться внутри заведения, вещи в помещениях всегда располагались на одних и тех же местах. Ощупывая окружающие предметы, слепоглухой ребёнок мог определить своё местоположение.

Воспитанники интерната обучались следующим навыкам:

Для каждого ученика была составлена индивидуальная программа, которая соответствовала скорости обучения ребёнка. В общем за 9 лет в интернате дети получали знания, которыми в обычной школе ученики овладевают ещё в начальных классах.

Программа старшеклассников была составлена на 7 лет. В число преподаваемых дисциплин не входила только химия, так как её невозможно передать тактильно.

В ходе Загорского эксперимента высшее образование получили выходцы именно из этого интерната.

На психологический факультет МГУ поступили:

Все четверо обладали речью, понятной для других.

Особенности образовательного процесса

В 1974 году после вступительных экзаменов, сданных наравне с другими поступающими, слепоглухие абитуриенты были зачислены на психологический факультет в МГУ.

Для четвёрки из Загорского интерната были созданы специальные условия. Слепоглухому ученику был предоставлен личный сурдопереводчик. Художественную литературу студенты перечитывали в азбуке Брайля. На семинарах с участием других студентов использовалось устройство, способное перевести печатный текст в азбуку Брайля и обратно (телетактор).

Результаты эксперимента

Через 6 лет (на год позже слышащих и видящих студентов) после поступления четвёрка успешно закончила обучение. Все участники эксперимента смогли реализоваться в трудовой деятельности.

В 1981 году за создание научной системы обучения слепоглухих детей И. А Соколянский и А. И Мещеряков (посмертно) получили Государственную премию СССР

Критика Загорского эксперимента

В большей степени критике подвергался не сам эксперимент, а позиция Ильенкова. По мнению философа, успехи четвёрки студентов подтвердили, что «человеческая психика» может быть сформирована у любого ребёнка.

Оппоненты философа утверждали, что эксперимент несовершенен, так как исследуемые студенты не были слепоглухими от рождения, какое-то время они были частью социума. Сергей Сироткин обладал остаточным слухом, а Наталья Корнеева имела остаточное зрение.

Эти обстоятельства не позволяют утверждать, что человек полностью слепоглухой от рождения может стать полноценным членом общества. Но по определенной программе и обучению вполне могут состязаться и быть успешней в некоторых областях.

«Загорский эксперимент»: что делали советские учёные со слепоглухими детьми

В 1960-1970-х годах так называемый «Загорский эксперимент» широко освещался в средствах массовой информации. И недаром: для тех лет это был достаточно уникальный опыт над слепоглухими детьми. Однако, несмотря на то, что эксперимент увенчался успехом, его организаторы не раз подвергались жесткой критике.

Дефектологи-первопроходцы

Одним из первых учреждение для обучения слепоглухих детей организовал в 1923 году в Харькове известный дефектолог Иван Соколянский. Среди самых знаменитых выпускниц Соколянского — Ольга Скороходова, которая впоследствии стала кандидатом педагогических наук и писательницей. Как утверждает автор издания «Из истории советской философии», С. Н. Мареев, другой отечественный дефектолог Александр Мещеряков, вдохновленный успехами Соколянского и заручившись поддержкой коллеги, построил обучение воспитанников Загорского интерната, лишенных зрения и слуха, по аналогичной модели. К Мещерякову и Соколянскому присоединился философ Эвальд Ильенков.

Все они был уверены в том, что благодаря специальной методике дети не только овладеют программой средней школы, но и смогут окончить высшие учебные заведения. Иными словами, ученые хотели доказать, что врожденных интеллектуальных способностей у человека нет в принципе, и любой индивид, даже не обладающий полным «набором» чувств, способен развиться в полноценную личность, как Ольга Скороходова. К слову, Скороходова также принимала участие в «Загорском эксперименте» в качестве педагога. По крайней мере, об этом факте упоминает в своей книге «Воспитать одаренного ребенка. Как?» Елена Николаева.

Обучение и успехи

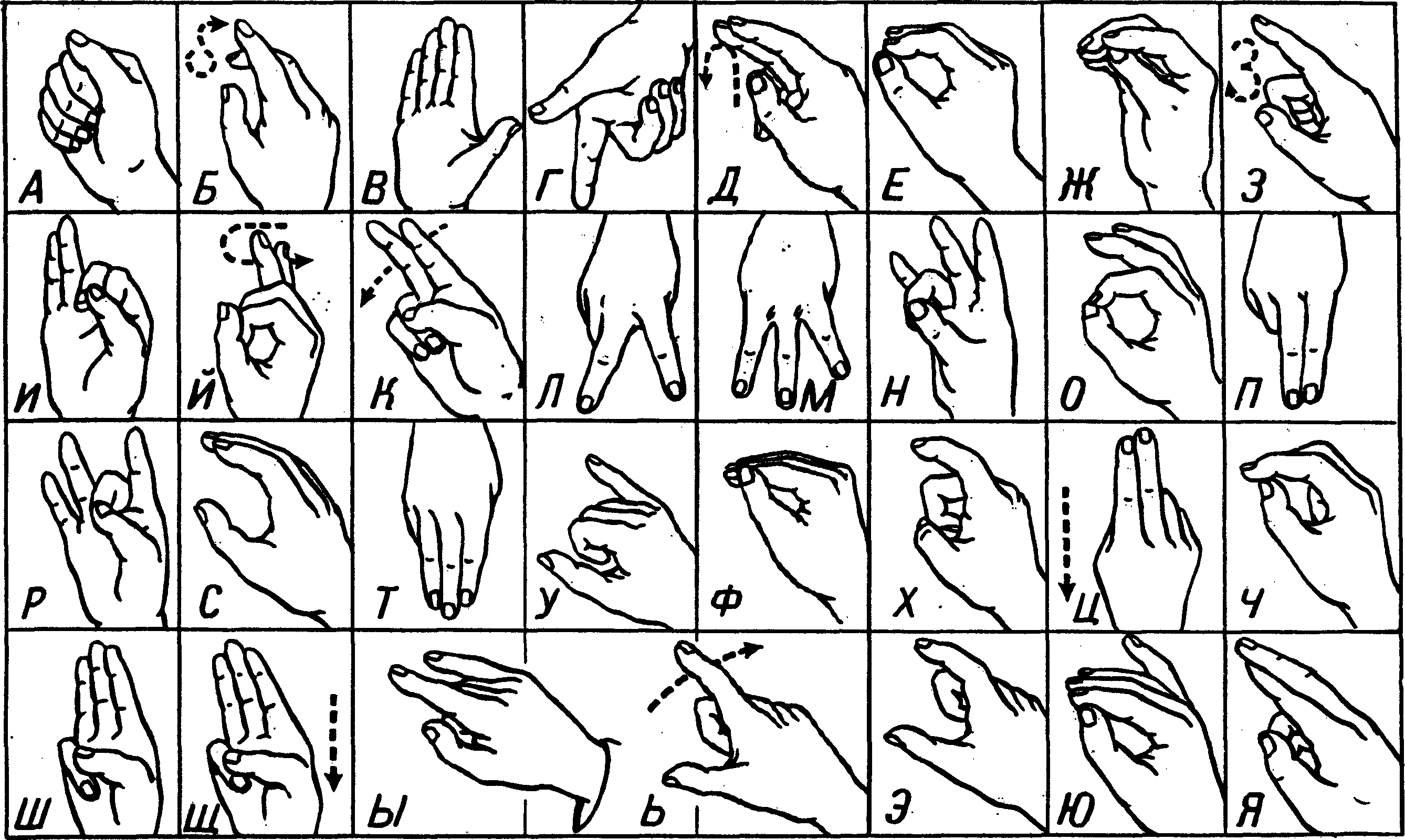

Если верить изданию «Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными нарушениями» под редакцией П. А. Головчиц, в интернате города Загорска, основанном в 1963 году, обучались дети с сочетанными сенсорными нарушениями, начиная с 2-летнего возраста. На первых порах воспитанники интерната выполняли действия по инициативе педагога и вместе с ним, однако позже постепенно переходили к полной самостоятельности. Одну из центральных ролей Мещеряков и другие педагоги отводили развитию средств общения: жестам, дактильным словам, письменной речи. Благодаря перечисленным методам, четырех детей Загорского интерната специалистам удалось-таки подготовить к поступлению в вуз.

В 1971 году Юрий Лернер, Сергей Сироткин, Наталья Корнеева и Александр Суворов поступили на психологический факультет Московского государственного университета. Правда, слепоглухим студентам понадобилось немного больше времени для обучения. И это обстоятельство было связано в основном с тем, что выпускникам Загорского интерната приходилось прибегать к помощи переводчиков на устных лекциях, а всю литературу перепечатывать на шрифт Брайля. Тем не менее, дипломы о высшем образовании получили все участники «Загорского эксперимента».

Судьба воспитанников и критика эксперимента

Но на этом воспитанники Мещерякова решили не останавливаться. Все четверо добились в жизни больших успехов, которыми может похвастать далеко не каждый зрячий и слышащий. Так, если верить книге «Гормоны счастья», написанной Борисом и Егором Поломошновыми, Александр Суворов стал автором оригинальных работ по психологии творчества и доктором психологических наук, Юрий Лернер – талантливым скульптором, Сергей Сироткин – изобретателем и кандидатом философских наук, а Наталья Корнеева – сотрудником Психологического института Российской академии образования.

«Загорский эксперимент» и основы человеческого мышления

О Загорском доме-интернате для слепоглухих детей — самом громком педагогическом проекте позднего СССР.

Философу и психологу Феликсу Михайлову, в 1964 году опубликовавшему книгу «Загадка человеческого Я», во время прогулки по набережной Москва-реки однажды задали такой вопрос:

— А вы загадки только загадывать умеете или разгадку тоже знаете?

Тогда Михайлов не нашелся, что ответить, но позже признал, что в этот момент разгадка уже стояла перед ним, «самая верная разгадка тысячелетней загадки человеческого “Я”. Стояла во плоти и крови, живая, веселая, остроумная».

Этой разгадкой он называет выпускников Загорского детского дома для слепоглухонемых, которые в это время были студентами на психологическом факультете МГУ.

Экспериментальный дом-интернат, который открылся в Загорске (Сергиев Посад) в 1963 году, называли «психологическим синхрофазотроном», приравнивая его значение для общественных наук со значением легендарного ускорителя элементарных частиц в Дубне для естествознания. Это было одно из первых в мире заведений, где слепоглухие дети могли получить такое воспитание и обучение, которое из инвалидов сделало бы их полноценными членами общества.

Ещё в XVIII веке слепоглухих считали полностью необучаемыми: они вынуждены были вести чисто вегетативное существование, находясь где-то на грани между растительным и животным миром.

К середине 1960-х многое изменилось, но то, что выпускники интерната смогли учиться в университете, писать стихи и научные статьи, заниматься творчеством и общественной деятельностью, было по-настоящему удивительно.

В глазах некоторых идеологов Загорский эксперимент был идеальным подтверждением основных положений марксистской философии. В 1981 году Иван Соколянский и Александр Мещеряков, разработавшие методику обучения в интернате, посмертно получили Государственную премию СССР — уникальный случай для педагогики.

Проект привлек к себе массу внимания, а его философским обоснованием занимался Эвальд Ильенков — один из самых ярких мыслителей того времени.

Ильенков был марксистом, но неортодоксальным марксистом: его философия была далека от официально принятой доктрины «диамат — истмат», которая потому и была доктриной, что не допускала творческого развития и переосмысления. Ильенков считал главным предметом философии сознание, механизмы мышления.

Вокруг Ильенкова долгое время сохранялась аура вольнодумца и гонимого мыслителя, неугодного власти, а логика мышления осталась для него главным предметом рассуждений всю жизнь. Поэтому эксперимент в Загорске и был для него так важен.

В письме своему слепоглухому ученику Александру Суворову он писал:

. слепоглухота не создаёт ни одной, пусть самой микроскопической, проблемы, которая не была бы всеобщей проблемой. Слепоглухота лишь обостряет их, – больше она не делает ничего.

По Ильенкову, обучение подопечных Загорского интерната выявило основы, на которых строится человеческое сознание в целом. Отличие слепоглухоты лишь в том, что здесь сознание рождается постепенно, как бы в замедленной съемке, и потому этот процесс гораздо проще проанализировать.

Если нормальный ребенок с самого рождения отдается во власть неконтролируемой «педагогической стихии», то контакты слепоглухого с внешним миром крайне ограничены и в огромной степени зависят от посторонней помощи. Педагог здесь имеет дело с чистым материалом, который только имеет возможность стать человеком.

У него пока нет даже животной психики — её тоже нужно формировать под руководством педагога.

От животного к человеку через ложку

Первый шаг к этому — умение самостоятельно ориентироваться в окружающем пространстве. Только когда ребенок научится удовлетворять простейшие биологические потребности, происходит переход от животного к человеческому. И происходит он не через речь, а через деятельность — через чисто человеческие формы взаимодействия с материальным миром.

Мышление человека имеет орудийную основу — считали основатели методики Мещеряков и Соколянский, а вслед за ними и Ильенков. Доступ в царство человеческой, т.е. социальной культуры ребенку может дать простая ложка:

Научившись пользоваться ложкой, он тем самым уже получил пропуск и в мир человеческого мышления, в мир языка, то есть в мир и Канта, и Достоевского, и Микеланджело.

Когда ребенок пользуется ложкой, его действия направляются уже не просто биологией, а формой и расположением вещей, сделанных человеком. В этот момент и возникает человеческая психика. И только после этого становится возможным овладение речью.

Главное в такой методике — не упустить момент, когда ребенок начинает действовать самостоятельно. Педагог только начинает процесс, а вся инициатива постепенно ложится на плечи самого ребенка. И если бы, по словам Саши Суворова, «в «нормальной» школе были внимательны к первым проблескам детской самостоятельности так же, как в школе у Мещерякова, — насколько вырос бы процент «талантливости»!»

До сих пор самый известный случай успешной социализации слепоглухого ребенка — это Хелен Келлер, которая стала писательницей и политической активистской. Психолог Уильям Джеймс в начале 20-го века о ней сказал, что «бытие Келлер безусловно доказывает бытие бога», а Марк Твен называл её восьмым чудом света.

Трактовка Ильенкова была направлена против таких объяснений: не словесная, а именно практическая деятельность формирует человеческую психику, а речь появляется уже потом.

Он отрицал и определяющие значение биологических факторов: рефлексы не появляются спонтанно, кроме самых примитивных, а формируются в ситуации общения по поводу человеческих предметов: «центр личности лежит не внутри индивида, не за поверхностью его кожи, а в его бытии».

В основе такого понимания психики лежит концепция «мыслящего тела», которая идёт ещё от Спинозы. Ребенок познаёт мир через «умное действие», «действие по логике вещей», что Ильенков иллюстрирует классическим для тифлосурдопедагогики примером «Юлия Виноградова и овраг»:

Слепоглухонемая девочка гуляла вдоль оврага с воспитателем, а затем, придя домой, вылепила этот овраг из пластилина. Этим самым она подтвердила, что она получила «адекватную идею» оврага. Как она его воспринимала? Через «состояния своего тела»! То есть совершая движение — вполне телесное движение — по контуру вещи вне ее тела. Оказывается, так же, как «овес растет по Гегелю», окружающий мир человек познает «по Спинозе».

Результаты Загорского эксперимента освещались в широкой прессе и воспринимались как триумф советской педагогики, основанной на марксистско-ленинских, материалистических началах.

Но в конце 1980-х, через десятилетие после смерти Ильенкова, его трактовка частично была пересмотрена: оказалось, что Ильенков — возможно, несознательно — ретушировал тот факт, что дети, попавшие в Загорский интернат, потеряли зрение и слух в возрасте около 5 лет, а не были такими от рождения. Кроме того, они сохраняли остатки зрения и слуха в более позднем возрасте.

Следовательно, здесь нельзя говорить о формировании личности «с нуля» и полном отсутствии «педагогической стихии».

Ильенков всеми силами пытался доказать, что развитие личности на 100% зависит от социальных условий, в которые поставлен человек. Он протестовал против того, чтобы лень, неспособность и педагогическую некомпетентность «сваливали на природу», и утверждал, что каждый человек может быть талантлив, если создать для него правильные условия.

Он был человеком идеи, склонным ставить идею столь высоко, что её не могли поколебать никакие противоречащие ей факты, склонным принимать во имя идеи желаемое за действительное; и его совесть несомненно страдала от этого.

Отдавать свои силы обучению слепоглухих детей его двигала мечта об обществе, где всем будут даны равные возможности. Из-за этой мечты Загорский эксперимент в его глазах стал разгадкой вековой проблемы человеческого сознания и подтверждением его философских предположений.

Ильенков до конца оставался марксистом — несмотря на то, что его взгляды сильно расходились с тем, что считалось «официальным марксизмом».

Теперь уже никто не считает Загорский эксперимент окончательным ответом на «загадку человеческого Я». Но культурно-деятельностный подход к обучению, который разработали и применяли его основатели, не менее актуален и сегодня — причем не только в обучении слепоглухих, но и в обычной школе.

Между мышлением и практической деятельностью, согласно Ильенкову, нет никакой разницы: мышление начинается только тогда, когда ученик с помощью понятий начинает «двигать вещами», оперировать концепциями, а не просто пассивно их усваивать. И только после того как действие с понятиями стало опытом ученика, можно сделать из опыта правило.

Принципы такой «мягкой» педагогики, которая не существует без личной инициативы ученика и поощряет его самостоятельность, могли бы стать основанием для системы образования, которая не только слепоглухих, но и зрячеслышащих, может быть, сделала бы полноценными членами общества.

Загорский эксперимент советских учёных со слепоглухонемыми детьми

Выпускники Загорского интерната — дети без зрения и слуха — свободно писали стихи и научные статьи. Инвалиды, которые не могли даже ориентироваться в пространстве, научились не только самостоятельно жить, но и развивались интеллектуально.

Представьте, что вы находитесь в абсолютно тёмной комнате и не слышите ни единого звука. Такая жуткая изоляция — норма для слепых и глухих детей. Они не могут слышать речь преподавателя, не видят наглядных пособий. Обучение в таких условиях граничит с фантастикой.

Как руководителям Загорского эксперимента удалось обучить слепоглухих детей и сделать их полноценными членами общества? Фактрум оценил масштабы работы, проведённой советскими учёными в конце XX века.

Слепоглухонемые кандидаты наук

В XVIII веке слепых и глухих людей приравнивали к неполноценным. Такого человека считали практически существом, которое находится на грани между животным и растительным миром. Соответственно, ни о какой нормальной общественной жизни речи быть не могло. Через сто лет Загорский эксперимент доказал: отсутствие слуха и зрения — не повод для того, чтобы ставить на человеке крест.

В 1971 году четыре выпускника Загорского интерната (три юноши и одна девушка) поступили в МГУ на психологический факультет. Экзамены сдавали наравне со здоровыми подростками, никаких льгот. Детям не просто удалось поступить в престижный вуз, но и закончить его всего лишь на год позже сверстников. Два парня после окончания МГУ отучились в аспирантуре и получили кандидатские степени, ещё один стал скульптором. Девушка до сих пор занимает должность научного сотрудника в Психологическом институте РАО.

Дом-интернат для слепоглухих

Перед началом эксперимента перед руководителями встала непростая задача. Как разработать программу для ребёнка, который ничего не слышит и не видит? В первую очередь, дети должны стать самостоятельными. Для этого инструктор «показывал» ребёнку действие, которое надо было повторить. Точно так же участники эксперимента учились играть.

В пансионате, где жили дети, соблюдался строгий режим дня. Без слуха и зрения ориентироваться в пространстве и времени невозможно. Поэтому загорские ученики подробно запоминали свой распорядок. На вопрос «Который час?» инструктор всегда перечислял все действия, которые были совершены ребёнком в течение дня. Предметы в комнате никогда не переставляли, но и помогать ученикам передвигаться было запрещено. Детей учили быть самостоятельными.

Обучение слепоглухих в МГУ

Однако научиться жить без посторонней помощи — полдела. Экспериментаторы планировали обучить детей базовым школьным знаниям. В основе любой мыслительной деятельности лежит речь, так что начали с освоения специального алфавита. Сначала слепые и глухие ученики обучились дактильным словам (жестам, обозначающим слова), а потом разбили слова на буквы и выучили дактильный алфавит. С помощью дактильной речи детей обучили брайлевскому алфавиту.

Кроме того, воспитанники занимались лепкой, девочки шили, а мальчики строгали и пилили. За девять лет (столько длилось освоение базовой программы) дети успешно закончили изучение всех школьных предметов. Исключением стала химия, которую невозможно изучить тактильно.

Следующий шаг — обучение в университете с обычными студентами. Задача усложнялась тем, что об адаптации программы для инвалидов не могло идти и речи. Как оказалось, загорским детям это и не понадобилось. На лекции подростки ходили с переводчиком, который преобразовывал обычные слова в дактильные. На семинары приносили телетакторы, превращающие печатный текст в брайль.

Критика Загорского эксперимента

Философ Эвальд Ильенков и его коллеги с помощью Загорского эксперимента хотели подчеркнуть важность речи и человеческих способов действия для формирования здорового мышления. После освоения этого минимума даже перед слепыми и глухими детьми открывались все дороги.

Главным провалом эксперимента критики считают неврождённую неполноценность детей. Один мальчик был тугоухим и слабовидящим с рождения, ослеп в пять лет (при этом он очень слабо, но слышал). Два других — потеряли зрение в четыре года, а слух — после семи лет. Девочка перестала видеть в два года, а слышать в девять лет. Таким образом, полностью слепые и глухие дети так и оставались за гранью нормальной жизни. По мнению критиков, без слуха и зрения с рождения шансов сформировать у инвалида нормальную психику нет.