Чем известен е п хабаров

Ерофей Павлович Хабаров

Фото Все

Видео Все

Он завоевал Амур для России.Первооткрыватель Ерофей Хабаров.Русь присоединение Сибири и Востока.

Краеведческий урок-знакомство «Ермак» Дальнего Востока Ерофей Хабаров.

Город на «краю света» | Ерофей Хабаров (Возрастной рейтинг 16+)

Ерофей Хабаров — биография

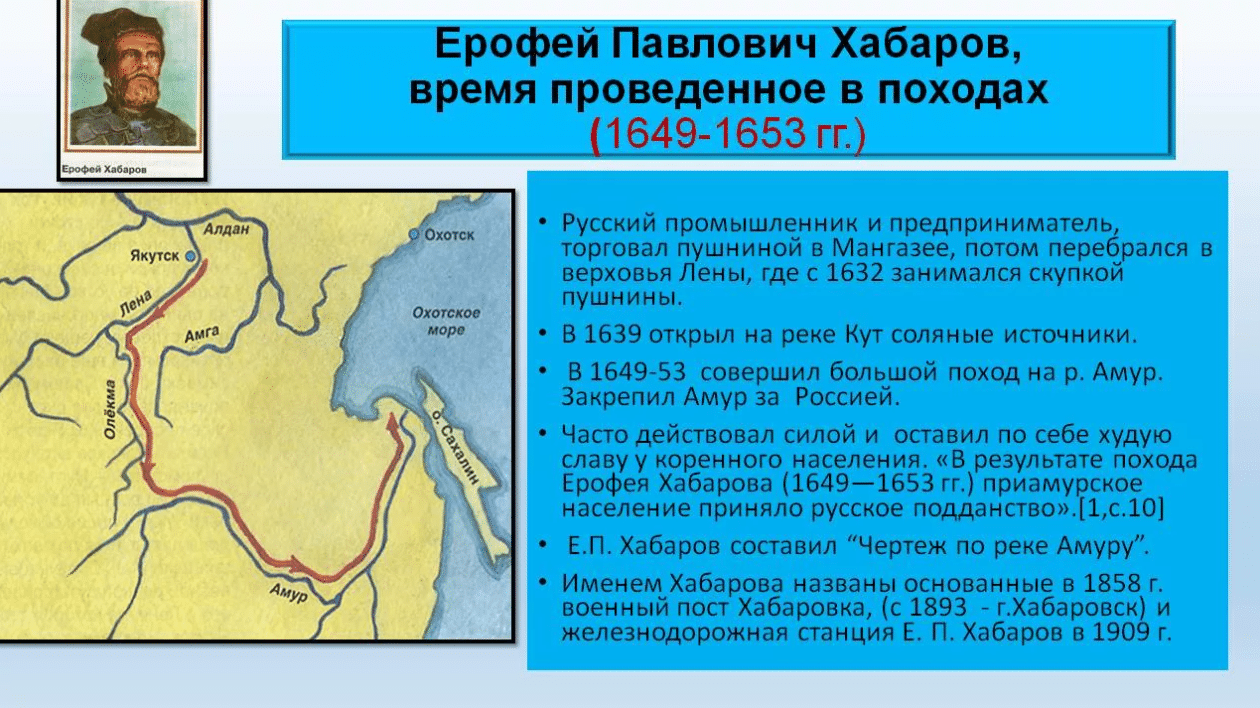

Ерофей Хабаров – известный землепроходец, продолжил дело Василия Пояркова и Еналея Бахтеярова, возглавил русскую экспедицию по освоению Приамурья.

Самый знаменитый среди всех российских первопроходцев – Ерофей Павлович Хабаров. Именно ему принадлежит заслуга присоединения Сибирских земель к государству Русскому. Сейчас на них раскинулись сельскохозяйственные угодья, они превратились в житницу страны. Можно только догадываться, какие испытания ждали первопроходца на его нелегком пути, но он не привык ни жалеть себя, ни сетовать на судьбу. Сурово относился к себе и к чужеземцам, и сумел достичь поставленной цели. Имя первопроходца увековечено в названии одной из железнодорожных станций Забайкалья, город Хабаровск тоже назван в его честь.

Детство

Точных данных о дате и месте рождения Хабарова нет. Предполагают, что он родился примерно в 1603 году. Этнографы так и не пришли к общему мнению, где это случилось. На сегодняшний день есть три версии – деревня Курцево, деревня Дмитриево, поселок Святица. Предположение, что он родился в селе Дмитриево, удалось опровергнуть, ведь известно, что первопроходец родился в Вотложемской волости, а это село территориально к ней не принадлежало. Скорее всего, местом рождения Ерофея Хабарова был поселок Святица, ведь не зря же все звали его Хабаров-Святитский.

Ерофею выпало жить во времена авантюр, только что начали покорять Сибирь, и там предприимчивому человеку было чем разжиться. Многих тогда сманили неведомые дали, «меховое золото» сулило достаток и уверенность в завтрашнем дне.

Когда мангазейские дела удалось завершить, Ерофей отбыл на реку Лену. В 1638 году он нанял себе в работники двадцать семь человек, и благодаря накопленному ранее капиталу, сумел открыть свое дело. Вначале Хабаров и его люди добывали соболей, потом первопроходец решил попробовать себя в другом деле, и начал заниматься солеварением, а также обработкой земли.

Хабаров и воеводы

Оказалось, что чутье не подвело Хабарова, он получал не меньшую прибыль от снабжения старателей солью и хлебом, чем они от добычи «золота». «Хлебное дело» процветало, в Сибири с этим всегда испытывали дефицит. Прошло немного времени, и Хабаров, как сейчас говорят, занял свою нишу, стал практически главным поставщиком Якутска.

Договорившись с властями, Ерофей Павлович отдавал десятину урожая. Однако Сибирь в 17-м веке находилась очень далеко от царского контроля, и любой местный «авторитет» мог диктовать свои условия. Не удивительно, что якутскому воеводе захотелось стать владельцем прибыльного бизнеса Хабарова, и он предпринял ряд мер. Он действовал за два захода, сразу потребовал с Хабарова не одну десятину хлеба, а две. Ерофей не понял, что от него хотят, и не спешил выполнять приказ. В ответ воевода приказал упечь непокорного в тюрьму, а сам присвоил все его богатство.

В 1645 году Ерофей вышел на свободу, а через три года начальство Якутска полностью поменялось. У Хабарова появилась надежда вернуть свою собственность, обратившись с челобитной к государю. Однако, никто не мог гарантировать, что дело увенчалось бы успехом. Для этого нужно было предпринять еще одну поездку в Москву, а это новые расходы и потраченное время. Поэтому Ерофей Хабаров оставил эту бесперспективную идею, и решил найти для себя новое дело.

Поход на Амур

Выгоднее всего в те годы было отправиться в экспедицию по неразведанным или слабо разведанным местам. Естественно, все это делалось не с научными целями, а исключительно с материальным интересом. Река Амур стала одним из самых престижных направлений, там уже успели побывать русские отряды, и, согласно их донесений, земли оказались невероятно плодородными, как раз то, что нужно, чтобы вырастить хлеб. И тут как раз пригодился опыт и мастерство Хабарова в этом деле.

Воевода был наслышан о Хабарове, как о решительном, смелом и опытном человеке, поэтому выделил ему сумму в семь тысяч рублей, под проценты. Кроме процентов, Ерофей обязался отдать половину всего, что добудет экспедиция. Условия показались Хабарову достаточно жесткими, но он понимал, что в этой экспедиции можно легко обогатиться. Поэтому после небольшого раздумья, Ерофей дал согласие, тем более, что других способов поправить свои пошатнувшиеся позиции, он не видел.

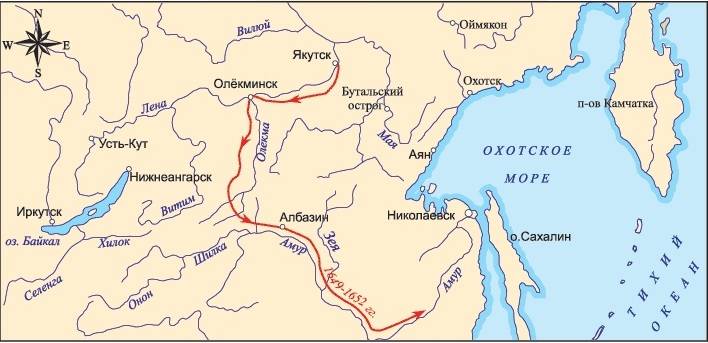

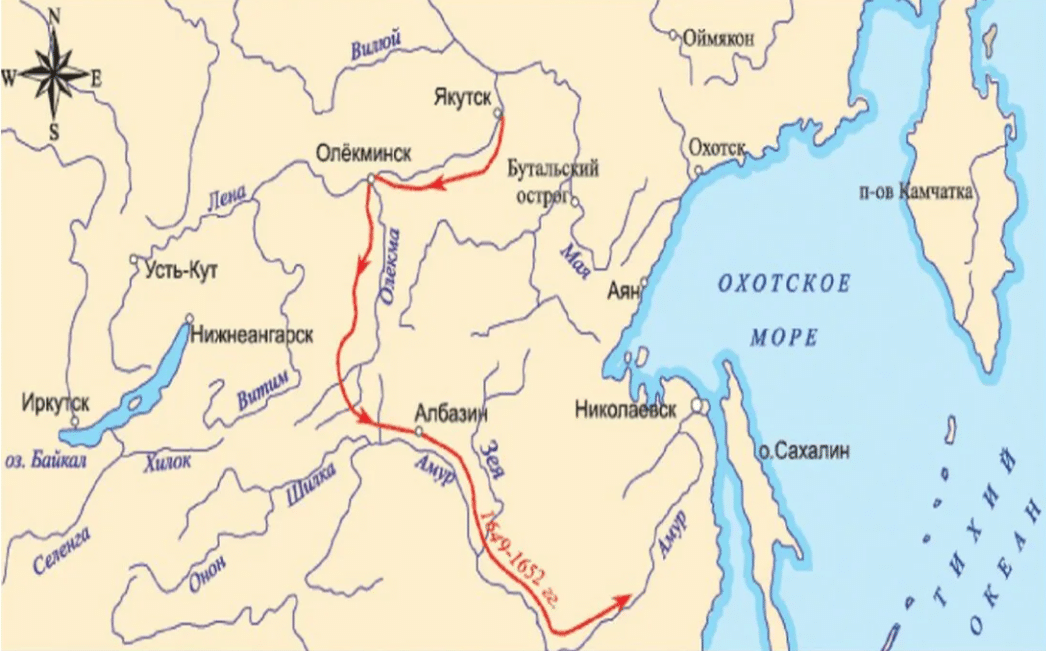

Осенью 1649-го Хабаров и его отряд численностью семьдесят человек, отправился на Амур. Прибыв на даурские земли, первопроходец решил сделать местное население русскими подданными, и взимать с них налог. Его затея провалилась, так как промышленники уже успели предупредить дауров о приближении серьезного отряда. Местным предложили прятаться, чтобы не платить ясак.

Следующей весной Хабаров понял, что легкой добычи ждать не приходится, нужно приложить максимум усилий, чтобы закрепиться на недружественной местности. По приказу Хабарова его люди поселились в опустевшем городке, брошенном местными. Ерофей взял небольшой отряд и отправился обратно в Якутск за подкреплением. Воевода пошел ему навстречу. Первая причина согласия – он хотел, чтобы вернулись его деньги, вторая – Хабаров так красочно описывал Амур и его преимущества, что воевода понял, прибыль окажется намного больше вложенных средств. Он снова дал денег Хабарову, выделил казаков и вооружил их тремя пушками. Сам первопроходец тоже не сидел, сложа руки, он объявил о наборе в свой отряд, и спустя некоторое время выдвинулся в путь, ведя за собой 138 казаков.

К концу лета Ерофей прибыл к людям, оставленным в городке. Они тоже не просто отсиживались на месте, организовывали походы на дауров, сделали попытку овладеть еще одним городком – Албазин. Но взять его не удалось, и русские просто взяли его в осаду. Особого успеха она не принесла, но по прибытии Хабарова с подмогой, местные поняли, что им несдобровать, и разбежались, кто куда.

К тому времени в Албазине созрел хлеб. Ерофей Павлович помнил о своем немалом долге, поэтому начал продавать припасы, выделенные воеводой. Цену заламывал приличную. Практически весь сжатый хлеб ушел на производство спиртного, которое покупали его же люди. Постепенно они оказывались в долгах – Хабаров умело переложил долг на всех. Через некоторое время его тактика сыграет решающую роль. Люди начнут отказываться двигаться вглубь Амура, а он им напомнит, что они все в долгах, равно, как и он. И лучший способ расплатиться – осваивать новые территории. И отряд покорно пойдет дальше.

А пока первопроходец был вынужден сражаться с даурами, которые никак не хотели «делиться» драгоценными соболями, и присоединяться к русскому царю. Весной 1651-го отряд оказался в маньчжурском Китае, Хабаров собирал налоги с империи Цин. Вслед за этим началось прямое столкновение. Согласно докладу Хабарова, против него выступило войско маньчжуров, численностью шестьсот человек и полторы тысячи дауров. Противник оказался прилично вооруженным – кроме луков у них имелось в наличии шесть пушек и три десятка пищалей. Хабарову удалось расправиться с китайцами, но он понимал, что вскоре к ним придет подкрепление, поэтому повернул свой отряд обратно.

Внутреннее противостояние

В 1652-м из Якутска пришло новое подкрепление, однако это ненамного улучшило дела отряда. Подчиненные начали выказывать свое недовольство Хабаровым и его предпринимательскими замашками. Казаки по-прежнему были в долгах. В августе того же года они взбунтовались, и сто тридцать два человека бросили войско, чтобы отправиться в самостоятельное плавание вниз по Амуру и самим добывать ясак.

Судебные разбирательства

Перемены в биографии Хабарова случились через год, в августе 1653-го. За Ерофеем Павловичем из Москвы приехал эмиссар Дмитрий Зиновьев. Хабаров был отстранен и отправлен в столицу для выяснения всех обстоятельств дела. Зиновьев не собирался держать себя в руках, всю дорогу, пока вез Хабарова, регулярно его избивал. Помимо этого, он отнял все, что Хабарову удалось нажить.

В Москву подсудимый и его конвоир попали только в 1654 году. Одно судебное заседание сменяло другое. Столица сразу выступила на стороне бунтовщиков, отколовшихся от Хабарова. Но после поданной им челобитной, с жалобой на Зиновьева и его неподобающем поведении, Ерофею удалось выиграть процесс. Хабаров просил, чтобы ему вернули его имущество, отнятое Зиновьевым, но получил отказ.

Последние годы и смерть

Однако полностью морально уничтожать Хабарова не стали. Наоборот, ему вручили новое звание – боярский сын, и назначили управляющим одной из волостей на Лене. Однако его деятельная натура требовала выхода, и Хабаров попросил, чтобы его взяли в новую экспедицию на Амур. Но там и без него хватало проблем, поэтому Ерофей Павлович получил отказ, и остался трудиться на Лене. Последние годы своей жизни первопроходец прожил в мире и спокойствии. Умер в 1671 году.

Ничего неизвестно о личной жизни Ерофея Павловича. В 1626 году он оставил супругу и дочь, отправился на Урал в поисках лучшей жизни. Что стало с его семьей, была ли у него другая женщина, так и осталось тайной.

Понятно, что Хабаров отправился на Амур и в Сибирь с целью обогащения. Он вел себя не так, как подобает правильному колонизатору. После него не осталось острогов, отношения с туземцами оставляли желать лучшего. Он преследовал свою главную цель – быстро получить выгоду, поэтому главным стимулом для него стали проценты, которые он должен был выплатить по полученной ссуде.

Однако не следует и преуменьшать заслуги Хабарова. Именно он первым запустил процесс присоединения Приамурья к России. Больше Хабарова не пустили на эти земли, но зато там оставался его отряд, а значит, представители царской власти все же присутствовали. Их ждало еще много побед и поражений, через десять лет русские уйдут с Амура, но вернутся через два столетия, и получат то, чего добивались такими невероятными усилиями.

Ссылки

Ерофей Хабаров: амурские приключения русского конкистадора

История редко делается в белых перчатках. В области исследования неизведанных земель, покорения фронтира – тем более. Типичный первопроходец – суровый и решительный человек, редко жалеющий даже себя и тем более других, особенно чужеземцев. Таким был и Ерофей Хабаров, возглавивший первую серьезную русскую экспедицию, целью которой было покорение Приамурья.

Крепкий хозяин

Родился наш герой в самом начале XVII века на севере страны, в какой-то полусотне километров от Великого Устюга. Время было самое авантюристское – покорение Сибири стартовало совсем недавно, и там еще было чем поживиться. Многие охотно срывались в неизведанные края – вперед, за «меховым золотом».

Не вытерпел и Хабаров – оставив в Устюжском уезде жену и малую дочь, в 1626 году он взял младшего брата и отправился за Урал. Братья двинулись в «златокипящую Мангазею» – русский заполярный город, чем-то напоминающий американские центры старателей времен «Золотой лихорадки». Там братья успешно увеличивали капитал, прежде чем не попали в одну из самых знаменитых мангазейских историй – конфликт воевод, приведший к мини-войне города и посада с артиллерийской стрельбой. Брат поехал домой, а Ерофей – в Москву, писать челобитные на одну из сторон конфликта.

Разобравшись с мангазейскими делами, в 1638 году Хабаров направился на Лену. Там он использовал накопленный ранее капитал и нанял 27 человек. Вначале его группа занималась добычей соболя, но затем Ерофей решил изменить род занятий, и стал варить соль, а также пахать землю.

Обиженный воеводами

Выбор был верный – снабжение старателей предметами первой необходимости зачастую не менее прибыльно, чем поиски самого «золота». «Хлебные дела» тоже шли хорошо – ресурс в Сибири был дефицитный, и скоро Хабаров стал одним из главных поставщиков в Якутске.

По договору с властями Хабаров платил десятую часть урожая, но Сибирь XVII века была довольно далеким от царского ока местом, и там был возможен любой беспредел. Поэтому якутский воевода, увидев, как хорошо у Хабарова идут дела, решил забрать прибыльный бизнес себе. В два этапа – вначале отобрав у Ерофея в 2 раза больше хлеба, чем положено. Когда Хабаров намека не понял, воевода и вовсе посадил нашего героя в тюрьму. Забрав вообще все активы.

В 1645-м Хабаров смог освободиться из Якутского острога, а 3 года спустя в Якутске сменилось начальство. Можно было, конечно, использовать это для подачи челобитной царю, и попытаться отбить свою собственность, но успех в этом деле был далеко не очевиден. А вот поездка в столицу совершенно точно отняла бы уйму времени и денег. Поэтому Хабаров решил заняться делом.

Поход на Амур

А самым прибыльным делом в тогдашней Сибири были экспедиции в неразведанные или плохо разведанные земли. Не в поисках научных открытий, конечно, а в погоне за ясаком и военной добычей. Хорошим направлением для нового похода была река Амур – тут уже проходили русские отряды, и, судя по донесениям, земли подходили для выращивания хлеба. А в этом деле Хабаров уже имел успешный опыт.

Тот знал Хабарова, как опытного и решительного человека, и ссудил ему 7 тысяч рублей. Вернуть деньги, разумеется, следовало с процентами – а заодно отдать и половину добычи экспедиции. Условия были не райские, но и возможностей для резкого обогащения Амур представлял немало. Не видя лучшего способа улучшить свои дела, Хабаров согласился.

Осенью 1649 года Хабаров во главе отряда в 70 человек двинулся в сторону Амура. Достигнув даурских земель, он попытался привести местных в русское подданство и обложить ясаком. Не вышло. Дауры были предупреждены промышленниками, с которыми у них были выгодные меновые отношения – сюда идет серьезный отряд, прячьтесь, или обложат налогом.

К весне следующего года стало понятно, что «легкой прогулкой» дело не кончится – на недружественной земле придется закрепляться. Хабаров повелел занять опустевший городок местного князька, а сам с небольшим отрядом вернулся в Якутск, просить подкреплений. Воевода не отказал – во-первых, он был заинтересован в отдаче вложенных денег, а, во-вторых, Хабаров провел грамотную рекламную кампанию, красочно расписав достоинства Амура и прилегающих земель. Воевода дал денег, казаков и три пушки. Хабаров кинул еще один клич, и вскоре уже вел на подмогу отряд в 138 человек.

В конце лета он соединился с оставленными им людьми. Последние времени даром не теряли, и провели лето в походах на дауров. Они попытались взять еще один городок – Албазин. Овладеть им тут же не получилось, и русские организовали осаду. Особыми успехами она не отличалась, но все решило появление Хабарова с подкреплением – увидев крупные свежие силы, дауры бросились наутек.

В Албазине уже поспел урожай хлеба. Хабарову надо было как-то отдавать долги, поэтому он устроил продажу привезенных припасов – по ломовым, конечно, ценам. Большую часть сжатого хлеба он пустил на спиртное – которое продавал своим же людям. Тем самым загоняя их в долги, и искусно делая свою проблему общей. В будущем это ему пригодится – когда отряд не захочет двигаться дальше по Амуру, он напомнит: все мы, и я, и вы – по уши в долгах. Чтобы их вернуть, надо покорять новые земли. И люди пойдут. Правда, не без последствий в будущем.

А пока что Хабарова ждали новые бои – отдавать драгоценных соболей просто так дауры не собирались, равно как и вставать под руку царя. К марту 1651 года отряд зашел достаточно далеко, чтобы столкнуться маньчжурским Китаем – Хабаров собирал ясак с данников империи Цин. Это кончилось прямым столкновением – позже Хабаров докладывал, что его атаковало 600 маньчжуров и около 1,5 тысяч дауров. Вооружено это воинство было не только луками – противник располагал 6-ю пушками и тремя дестяками пищалей. Если верить Хабарову, китайский отряд был разбит, но было понятно – маньчжуры вернутся с подкреплением. И русский отряд повернул обратно.

Внутренняя усобица

В 1652 году Якутск послал еще одно подкрепление, но дел это не улучшило. Начался рост недовольства подчиненных – люди не были в восторге от предпринимательских замашек Хабарова, загонявшего их в долги. В августе случился бунт, и 132 человека покинули войско, отправившись вниз по Амуру. Чтобы организовать свою экспедицию с добычей ясака.

Дуэль на челобитных

Последствия нагрянули в августе 1653-го, в виде московского эмиссара Дмитрия Зиновьева. Хабарова отстранили от командования и отправили в Москву для дальнейших разбирательств. Зиновьев сдерживать себя не собирался, и в процессе доставки регулярно применял физическую силу. Кроме того, он отнял у Хабарова все нажитое имущество.

До Москвы Зиновьев и Хабаров доехали в 1654-м. Потянулись суды. Вначале Москва оправдала «бунтовщиков» против Хабарова. Потом он подал челобитную на плохое обращение Зиновьева, и выиграл дело. Хабаров просил вернуть ему отнятое имущество, но по совокупности его грехов и заслуг государство посчитало это излишним.

Почти что хэппи-энд

Но пилюлю покорителю Амура подсластили – Хабарова повысили до звания сына боярского и отправили на Лену, управлять одной из волостей. Но спокойно ему там не сиделось. Десяток лет спустя он просил тобольского воеводу разрешить ему еще одну экспедицию на Амур, но там проблемы копились и без активного Хабарова. Поэтому дальше Лены его так и не пустили. Последние свои годы, до кончины в 1671-м, Ерофей Хабаров прожил относительно мирно и спокойно.

Вся амурская эпопея Хабарова, как и многие начинания в Сибири, была продиктована жаждой обогащения. Он не вел себя, как обстоятельный колонизатор – не ставил острогов на каждом шагу, не стремился построить долговременных отношений с туземцами, стремился к быстрой выгоде. На Амуре Хабаровым руководили проценты по взятой ссуде.

Но, несмотря на все эти побуждения, наш герой сделал главное – запустил маховик русской экспансии в Приамурье. Хабаров больше не вернулся в эти земли, но его отряд никуда не делся – и царская власть начала закрепляться на этом месте. Впереди были новые столкновения с китайцами, победы и неудачи. Десятилетия спустя русским придется уйти с Амура – для того, чтобы две сотни лет спустя вернуться вновь. И вернуть утерянное.

Хабаров Ерофей Павлович

Ерофей Хабаров родился в семье крестьянина в деревне Дмитриево Вотложенского стана Устюжского уезда, на берегу реки Сухоны. Точная дата рождения неизвестна, предположительно – между 1603 и 1610 годами.

Великий Устюг издревле занимал выгодное географическое и экономическое положение между Европой и Сибирью. Многие местные крестьяне под влиянием рассказов о несметных богатствах сибирской земли подавались в Сибирь, за Камень, на промысел в «сибирские торги» или подряжались сопровождать московских купцов.

Решила попытать счастья и семья Павла Хабарова. Старший сын Ерофей уже в 1623–1624 годах сходил в земли на реке Лене и возвратился с успехом. В 1625 году братья Ерофей и Никифор отправились в свой совместный путь в «златокипящую вотчину» Мангазею. Отец в своем напутствии наказывал братьям помогать друг другу, и Ерофей и Никифор исполняли этот завет всю свою жизнь.

Братья поднялись по Оби из Тобольска, вышли в океан и достигли города Мангазеи на полуострове Таймыр. В 1630 году Хабаров вернулся из Мангазеи в Тобольск. В этом же году он перебрался на реку Лену, где скупал пушнину, открыл соляную варницу, построил мельницу. Здесь у Хабарова возник конфликт с действующим воеводой, которому очень приглянулось его имущество. Хабаров даже попал в острог, где пробыл до 1645 года.

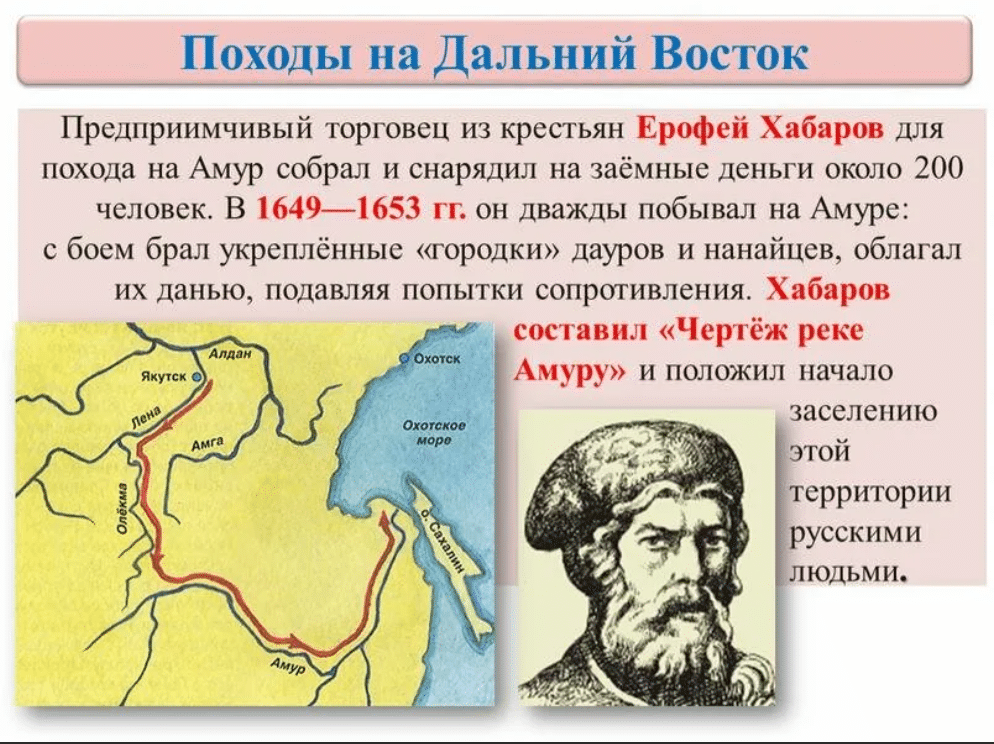

В 1648 году новым воеводой стал Дмитрий Францбеков. Ерофей Хабаров обратился к нему с просьбой помочь снарядить экспедицию в Даурию (Забайкалье). Такую поддержку он получил, и в 1649 году из Якутска отправилась экспедиция. Продвижение было медленным, и к 1652 году путешественники смогли дойти только до впадения Сунгари в Амур. В ходе экспедиции была составлена первая русская карта Амура, а также подчинено много племен. Почти четыре года (с 1649-го по 1653-й) отряд Хабарова «путешествовал» по Амуру. За это время было одержано множество побед. Русские громили даурских и дючерских князей, заставляя их платить дань русскому царю. За время похода Хабаров составил чертеж реки Амур, это была большая, кропотливая и плодотворная работа.

Кроме внешних факторов, мешающих продвижению вперед, таких как враждебность маньчжурских правителей, начался раскол и внутри собственного отряда. Жестоко расправившись с зачинщиками бунта, Хабаров и сам попал под следствие. В 1653 году на Амур прибыл дворянин Зиновьев с поручением царя провести поход по реке. Многие недовольные местные казаки стали жаловаться на Хабарова. Сообщалось, что он жесток с местными жителями и сильно приукрашивает богатства Приамурья.

В результате Ерофея Павловича сместили с должности приказного человека, и он был вынужден отправиться с Зиновьевым в Москву. В ходе следствия Хабарова оправдали. В 1655 году он отправил Алексею Михайловичу Романову челобитную, в которой подробно описал свои достижения в покорении даурских и сибирских просторов. Царь признал его заслуги, и Хабаров был возведен в чин «сына боярского».

В результате его назначили управляющим Усть-Кутской волостью. Последние сведения о биографии Хабарова относятся к 1667 году, когда он предложил проект нового похода по Амуру. Оставшиеся годы он прожил в Усть-Киренге, где, по всей видимости, и умер в 1671 году. Место смерти и захоронения неизвестно. Есть предположение, что где-то в Иркутской области, но где конкретно – не знает никто.

Заслуги Ерофея Хабарова в открытии и освоении новых земель еще долго будут в памяти благодарных потомков. Во многих городах России есть улицы, названные в его честь. И есть город Хабаровск – столица одноименного края.

ХАБАРОВ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ

Действия Хабарова во время экспедиции вызывают споры среди исследователей. По мнению некоторых исследователей жестокость Хабарова по отношению к местному населению существенно осложнила дальнейшую колонизацию Приамурья.

Биография

Основную часть жизни Хабаров провел в Сибири, куда он впервые попал не позднее 1626 года вместе со своими братьями Ярко и Никифором. Сначала они отправились в Соликамск, оттуда перебравшись в Верхотурье и Тобольск, где примкнули к каравану, отправлявшемуся в Мангазею. Около 1629 года Ерофей вместе с братом Никифором отправились в Хетское зимовье. Здесь Ерофей становится целовальником в таможенной избе, ответственным за сбор десятинной пошлины с торговых и промышленных людей. Никифор в то же время вместе с нанятыми людьми отправляется на добычу соболей.

В 1630-х он основывает вблизи Усть-Кутского острога несколько солеварен. Дело оказывается успешным, к 1639 году Хабаров начинает снабжать солью не только близлежащие поселения, но и Якутск. Параллельно с этим Хабаров основывает также соболиный и рыбный промысел, начинает заниматься земледелием. Кроме этого, он занялся продажей товаров, которые из Европейской части России привозил Никифор Хабаров. По некоторым данным Ерофей также занимался контрабандой, отправляя меха за Урал в обход таможенных застав, чтобы не платить пошлин.

Коммерческие успехи Ерофея Хабарова вскоре привлекли к нему внимание властей. Якутские воеводы Головин и Глебов заняли у промышленника в казну 300 пудов хлеба, а затем конфисковали соляной промысел и пашню.

После этого в 1641 году Хабаров перебирается на устье реки Киренги, где основывает мельницу, однако в 1643 году после очередного конфликта с Головиным ее конфисковывают, а самого Хабарова заключают в тюрьму в Якутском остроге, где он провел два года.

Экспедиции в Приамурье до Хабарова

Выйдя на свободу, Хабаров продолжил заниматься предпринимательством, а также начал интересоваться освоением Амурских земель. По некоторым данным он был лично знаком с казацким атаманом Максимом Перфильевым, организовавшим в 1638 (по другой версии – 1636) году поход в Даурские земли. В ходе экспедиции ему удалось собрать информацию о путях на реку Шилку и Амур. В 1640 году по маршруту Перфильева прошел Еналей Бахтияров, которому было поручено найти «проход в Китайское государство». Несмотря на то, что ему удалось продвинуться существенно дальше Перфильева, добраться до Шилки экспедиция так и не смогла.

Тем не менее информация, добытая Бахтияровым, вызвала существенный интерес в Якутске и привела к организации в 1643 году масштабной экспедиции Василия Пояркова. В его отряд вошли 133 человека с пищалями и пушкой со 100 ядрами. 16 июля экспедиция выдвинулась из Якутска, чтобы затем через реку Алдан и ее приток Гонам выйти к Амуру. С самого начала экспедиция столкнулась с трудностями: на Алдане судам пришлось плыть против течения, затем волоком преодолевать пороги на Гонаме, кроме этого в пути перевернулось судно с боеприпасами. В результате Поярков принял решение оставить часть отряда на зимовье, а самому с 90 людьми налегке отправиться к Амуру сушей. Зимой 1643-1644 годов Поярков сумел приблизиться к Амуру, однако здесь у него произошел конфликт с местным населением – даурами. Дауры осадили отряд Пояркова в срубленном им небольшом остроге. Несмотря на численный перевес, они не смогли добиться военного успеха, однако вынудили людей Пояркова прибегнуть к каннибализму – из-за недостатка пищи они съели тела погибших в боях дауров, что сильно осложнило дальнейшие контакты с местным населением.

В 1644 году, соединившись с пришедшими с гонамского зимовья членами экспедиции, Поярков начал сплав вниз по Амуру. Дауры по-прежнему проявляли враждебность к экспедиции, не давая судам приблизиться к берегу, кроме того, в ходе путешествия произошел конфликт с еще одним местным народом, дючерами, которые истребили разведывательный отряд из 20 казаков. Более доброжелательно к путешественникам отнеслись проживающие близи устья Амура дючеры, Пояркову даже удалось собрать с них ясак. После очередной сложной зимовки, он принял решение возвращаться в Якутск через Охотское море, однако добраться туда ему удалось только в 1646 году.

Амурский поход Хабарова

Несмотря на достаточно скромные итоги, экспедиция Пояркова вызвала всплеск интереса к открытым землям. Хабаров выступил с инициативой новой экспедиции на Амур, однако реализовать свою идею он смог только в 1649 году, после того как Петра Головина сменил на посту якутского воеводы Дмитрий Францбеков.

Бой у Ачанского острога

Нападение оказалось внезапным для защитников крепости, некоторым казакам, ночевавшим за ее пределами, пришлось спешно забираться внутрь, перелезая через стены острога. В течение дня продолжалась перестрелка, вечером осаждавшие вплотную приблизились к стенам крепости, рассчитывая ворваться внутрь через образовавшийся после артподготовки пролом. Защитникам острога удалось разгадать их замысел, атака маньчжуров была встречена плотным ружейно-пушечным огнем и захлебнулась. После отступления противника Хабаров организовал вылазку, в которой приняли участие три четверти гарнизона крепости. В ходе рукопашной схватки казакам удалось обратить маньчжуров в бегство, захватив вражеские знамена, вооружение и фураж.

Бунт Степана Полякова и суд в Москве

Несмотря на победу в сражении, Хабаров, опасаясь подхода более крупных сил, принял решение отплыть вверх по Амуру. Здесь он встретил отряд Третьяка Чечигина, возвращавшегося из Якутска с грузом пороха и свинца. Выяснилось, что Чечигин послал вперед небольшой разведывательный отряд под руководством Ивана Нагибы, который разминулся с Хабаровым. Казаки собрались отправиться на поиски пропавших товарищей, однако Хабаров принял решение отправиться дальше вверх по течению реки. Это решение стало «последней каплей» для казаков, многие из которых были недовольны своим предводителем. В начале августа 113 казаков и служилых людей под предводительством Степана Полякова отказались подчиняться Хабарову и покинули отряд, отплыв вниз по Амуру в земли гиляков.

Здесь бунтовщики построили свой острог и занялись подчинением местных племен. Однако 30 сентября к ним прибыл Хабаров с отрядом, велев строить зимовку поблизости. Отряд Хабарова взял поселение в осаду, начав обстреливать из пушек. После того как 12 бунтовщиков, пойманные за стенами острога, были убиты, Поляков принял решение сдаться Хабарову под гарантии неприкосновенности с его стороны. Несмотря на обещания, Хабаров подверг бунтовщиков телесным наказаниям, а руководителей бунта, в том числе Полякова, посадил под арест. В феврале 1653 года острог по его приказу был сожжен.

В августе 1653 года на Амур прибыл московский посланник Дмитрий Зиновьев, которому царь поручил провести инспекцию Приамурья. Помимо основной своей задачи Зиновьеву пришлось разбираться в случившемся конфликте. Показания сторон кардинальным образом отличались друг от друга. Хабаров в своих «отписках», посланных в Якутск еще в 1652 году, обвинял Полякова в воровстве царской казны, а также пушек и боеприпасов, выданных казакам. По словам Хабарова, бунтовщики также отговаривали дауров возить ему ясак, и в целом чинили всяческие препятствия в освоении Приамурья. Среди прочего Хабаров утверждал также, что из-за бунта ему пришлось задержать на Амуре посольство, посланное из Якутска в Китай.

В свою очередь бунтовщики подали Зиновьеву несколько челобитных, в которых излагали свои претензии к Хабарову. По их версии, в своих письмах в Якутск он сознательно преувеличивал богатства Приамурья. Кроме этого, по их словам, Хабаров запрещал участникам похода основывать постоянные поселения, сосредоточив все усилия на собирании ясака с местного населения. Сам сбор, отмечали бунтовщики, проходил в жесткой форме, и именно грубая политика Хабарова, по их мнению, вынудила местных обратиться за помощью к маньчжурам, с которыми до этого они были во враждебных отношениях. Звучали и другие обвинения в адрес Хабарова. По словам Полякова, он присвоил себе выданную в поход «казну», а кроме этого, тратил выданное зерно на производство спиртного, что было запрещено законом в то время. С помощью алкоголя он, сообщал Поляков, закабалил почти всех участников похода. Кроме того, в вину Хабарову ставилось то, что он не сумел должным образом подготовиться к обороне Ачанского острога, в частности, не подготовил место для пушки, из-за чего она не могла обстреливать противников, находившихся снаружи крепости.

После скоротечного расследования Зиновьев велел арестовать Хабарова. Его имущество было конфисковано, а его самого под охраной отправили в Москву для дальнейшего разбирательства. Вместе с Хабаровым в столицу отправились и несколько бунтовщиков. Арестанты прибыли в Москву в декабре 1654 года. В ходе судебного процесса некоторые обвинения в адрес Хабарова, вроде закабаления участников похода, подтвердились и бунтовщики были оправданы. Хабаров, однако, также не был наказан, но правительство запретило ему появляться в Амурских землях. Хабаров после этого подал жалобу на действия Зиновьева, прося компенсировать ему стоимость конфискованного имущества. Суд вынес решение в пользу Хабарова, однако выплачивать компенсацию ему отказался, вместо этого обязав расплатиться по старым долгам, которых насчиталось более чем на 5 тыс. рублей.

Дальнейшая судьба

В 1655 году Хабаров подал челобитную царю, в которой перечислял свои заслуги в освоении Сибири и просил выплатить ему жалование за 20 лет. В выплате ему было отказано, однако в уважении заслуг ему присвоили чин «сына боярского» и отправили в Усть-Кутский острог управлять Усть-Кутской волостью.

На этой должности Хабаров оставался почти до самой смерти. За это время ему так не удалось расплатиться по долгам, после долгих препирательств с местными воеводами его обязали перечислять в казну каждый год 1,5 тыс. пудов зерна. После 1667 года он попробовал добиться у Тобольского воеводы разрешения вновь отправиться на Амур, однако тот отослал его в Казанский приказ в Москву. Завещав все свое имущество монастырю, Хабаров отправился в столицу. Точный ответ на ходатайство Хабарова неизвестен, однако большинство исследователей сходятся на том, что он получил отказ, после чего возвратился в Сибирь, где вскоре скончался.

Местонахождение могилы Хабарова точно не определено. По одной версии, он похоронен в Братске, по другой – в Киренске.

Оценки деятельности

Личность Хабарова вызывает споры среди исследователей. Апологеты первопроходца называют его одним из крупнейших исследователей Дальнего Востока, акцентируя внимание на высоких деловых качествах Хабарова, его целеустремленности и деловой хватке. Критики подчеркивают присущую ему жесткость и жажду наживы. Борис Полевой отмечал, что Хабаров «был человеком, явно опередившим свое время». По мнению ученого, он в «феодальное» время вел себя скорее как «капиталист периода начального накопления капитала».

Также неоднозначно оценивают и вклад Хабарова в освоение Дальнего Востока. Ряд ученых подчеркивают, что Хабаров первым занялся земледелием и солеварением в бассейне Лены. Создание солеварен способствовало развитию Усть-Кутского острога, из которого затем вырос город Усть-Кут. Амурский поход Хабарова также предстает одним из важнейших этапов освоения Дальнего Востока. С другой стороны, ряд критически настроенных исследователей подчеркивает, что жесткая политика первопроходца вынудила местное население объединиться с маньчжурами и выступить против России единым фронтом, что сильно затруднило колонизацию Приамурья.

Память

В честь Хабарова назван город Хабаровск. Кроме этого, имя первопроходца носят улицы в Москве, Хабаровскe, Якутске, Харькове, Братске, Усть-Куте, Оренбургe, Чите и ряде других городов. В Хабаровске и Великом Устюге установлены памятники Хабарову.