Чем консерватизм лучше либерализма

Разница между либералами и консерваторами

Во все времена люди преследовали свои взгляды, и к власти приходили те социально-политические группы, которые были лучше всего приспособлены к определённым условиям. Либералы и консерваторы отличаются друг от друга так же сильно, как день от ночи, а коллекторы – от судебных исполнителей. Так, первые всегда выступают за проведение смелых реформ, расширение прав и свобод граждан, вторые – за сохранение статус-кво и традиций, которые считаются основой мироздания.

Либерализм – это политическая идеология, в соответствии с которой основной ценностью государства признаются его граждане. Само понятие происходит от слова «свобода» или «вольнодумство». Появившись в качестве антипода консерватизму, политическая доктрина ставила основной целью разрушение имеющихся порядков для проведения реформ. Так, именно либерализму мы обязаны наличием равноправия в обществе, появлением выборов и свободного рынка.

Консерватизм – это политическая идеология, которая ставит во главу угла имеющиеся ценности и не желает их изменения. Понятие происходит от слова «сохранение», «неизменное состояние». Традиционный порядок считается идеальным, в то время как реформы — губительными для страны и общества. Консерваторы склонны защищать свой рынок от иностранных товаров, общество – от инородцев, религию – от враждебных течений.

Как либерализм, так и консерватизм обусловлены пространственно-временными рамками. Так, воззрения либералов конца 17-го века в Великобритании серьёзно отличаются от их единомышленников 21-го века из США. Но неизменным является одно: консерваторы во все времена противились реформам, считали возможным использовать протекционистские меры, подавлять народные волнения. Либералы считают, что именно государство должно служить человеку, а не наоборот.

Консерватизм – образ мышления, который переносится на экономику, политику, искусство. Либерализм – способность к действию, благодаря которой вчерашняя ересь становится аксиомой. В проекции на современную жизнь, создание Всемирной торговой организации можно считать либеральной вехой развития экономики, создание закрытых союзов (вроде ЕЭП) – консервативными мерами, направленными на защиту традиционных рынков.

Кто такой консерватор? Идеология консерватизма в России. Консерваторы и либералы

В экономике они поддерживают национального производителя, выступают за протекционизм. В сфере культуры и идеологии консерваторы всегда за господство одного санкционированного государством течения.

Наряду с либерализмом и радикализмом консерватизм считается одной из основных политических идеологий современности. В отличие от либералов консерваторы выступают против глубоких и резких реформ, за высокую роль государства в жизни общества. В отличие от радикалов они не поддерживают быстрые революционные изменения, считая их опасными и вредными.

Суть консервативной идеологии

Консерваторы допускают вмешательство государства и религии в частную жизнь граждан.

Либерализм и консерватизм не всегда жестко противостоят друг другу. Один и тот же человек может в разные периоды жизни склоняться то в пользу либерализма, то в пользу консерватизма.

В этой связи обычно вспоминают высказывание британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли : «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца. У того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы».

Идеологи консерватизма

В книге «Размышления о Французской революции» 1790 года Берк доказывает, что истинная свобода возможна только в рамках закона и порядка, а реформы должны осуществляться эволюционным, а не революционным путем. Эти принципы легли в основу консерватизма.

Консерватизм в России

Разгул консервативной реакции начался при Александре III. По его мнению, именно либеральные реформы отца привели к расправе над царем. Сын убитого монарха решил задавить в России любое свободомыслие и жажду перемен.

Почему либералы непременно победят консерваторов?

Научная работа шведских социологов, о которой пойдет речь, посвящена фундаментальному разделению людей на «либералов» и «консерваторов».

Насколько фундаментальному? Были ли среди австралопитеков либералы и консерваторы, неизвестно, однако во всех человеческих обществах, от которых остались хоть какие-то письменные следы, они, видимо, были. Вот, к примеру, VI век до нашей эры. В Иудее пророк Иеремия публично выступает в том духе, что народ его страны совершенно оскотинился и погряз в паскудстве, и теперь в наказание за это израильское государство будет уничтожено. Потому что, говорит пророк, справедливость и милосердие неизмеримо важнее, чем вот это ваше бла-бла-бла про богоизбранность народа и его великие победы. Это, как мы сейчас понимаем, чистейшей воды демшиза и либерастия. В свою очередь, царь Иоаким счел, что пророк шакалит у иностранных посольств (в частности, вавилонского), а «оскотинился» и «погряз в паскудстве» — вообще не те слова, которые разрешается говорить про свой народ. В итоге царь заковал пророка в колодки как национал-предателя. В общем, конфигурация до боли знакомая, и конечный результат предсказуемый: иудейская государственность, разумеется, была демонтирована, а больше всех плакал об этом сам же Иеремия.

Интересно в этом, во-первых, то, насколько устойчивы в истории типы «либералов» и «консерваторов», несмотря на то что тогдашний геополитический ландшафт — Вавилон, Ассирия, Египет — уже давно не вызывает ни у кого никаких эмоций, и непонятно, кто там был хороший, а кто плохой.

Во-вторых, интересно в этой истории то, что Бог, если верить Библии, выступал на стороне национал-предателей, почище Бабченки. Вот что он сказал пророку: «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя» (Иер. 7:16). «Это как же надо ненавидеть собственный народ», как выражаются у нас в подобных случаях.

В-третьих, интересно историческое развитие этой коллизии. Сотни тысяч баптистских пасторов на просторах США голосуют за республиканцев, но при этом с одобрением цитируют Иеремию, несмотря на то что «справедливость важнее патриотизма» — не самая модная среди республиканцев идея. За двадцать пять веков Иеремии как-то удалось убедить широкие консервативные массы в собственной правоте.

Какие ваши доказательства?

Примерно этой проблематике и посвящена статья в Nature Human Behaviour, которую написал доктор Понтус Стримлинг из Стокгольма вместе со своими соавторами. Сам Понтус выглядит так.

По внешности Понтуса Стримлинга невозможно заподозрить наличие у него каких-либо консервативный симпатий, однако в своей статье он тщательно избегает предвзятости и остается на почве фактов. Эти факты — результаты опросов общественного мнения за последние полвека. Респондентов спрашивали об их мнении по разным животрепещущим вопросам вроде абортов или гей-браков. Кроме того, их просили аргументировать свою позицию: «Почему двум мужчинам нельзя сочетаться браком? Почему вам кажется, что только женщина может решать, вынашивать ли ей ребенка?» Люди отвечали на вопросы так-то и так-то, а через пять или десять лет — уже немного по-другому, да и число приверженцев самих мнений менялось с годами. С этим материалом и работали социологи.

Чтобы найти в данных закономерность, исследователи решили внимательно взглянуть на те аргументы, которыми участники опросов подкрепляли свои мнения. Все эти аргументы имели отношение к этике: мол, аборты — это против этики, а кто с кем живет — с точки зрения этики неважно, ну или наоборот. Однако «этика» бывает разного сорта. Мы, кстати, в одной из недавних заметок обсуждали наличие у людей нескольких видов совести, и тут речь примерно о том же. Ответы на вопрос «Почему вы так думаете?» могут апеллировать к общему понятию справедливости, к нежеланию причинять кому-то страдания или неудобства, к соображениям традиций, религии, национальной идентичности, блага государства и т. п. Рассмотрим пару примеров.

«Следует ли вводить в России заместительную терапию для наркозависимых?» — «Да, потому что если есть возможность облегчить человеку страдания, следует это сделать». — «Нет, потому что нельзя потакать привычке торчков одурманивать себя: одурманенный человек — это отвратительно».

«Следует ли разрешить гей-парам усыновлять детей?» — «Да, потому что любая семья для ребенка лучше, чем детский дом». — «Нет, потому что это ставит под угрозу институт семьи и мешает гендерной самоидентификации ребенка».

И вот в этой-то аргументации Понтус Стримлинг и его коллеги нашли закономерность. А именно: либеральными обычно считаются точки зрения, где среди аргументов преобладают указания на «справедливость» (fairness) и «причинение вреда» (harm). Очень похоже, кстати, на «милость и правду», за которые так ратовали библейские пророки (Иер. 9:24). Что касается мнений, считающихся консервативными, — их гораздо чаще обосновывают аргументами другого рода: религией, нравственностью (под которой в этом контексте часто понимают что-то вроде ритуальной чистоты), национальной традицией, эстетикой, незыблемостью устоев или общественной пользой.

А вторая закономерность вот какая: аргументы, основанные на «милости» и «правде», гораздо долговечнее всех прочих. Другими словами, если не разделять опрашиваемых на либералов и консерваторов, а следить только за их аргументацией, то аргументы традиций, устоев и скреп уходят на свалку истории гораздо динамичнее, чем старые добрые доводы справедливости и непричинения вреда ближнему.

Благоприятный прогноз

По словам авторов статьи, их модель прекрасно описывает эволюцию общественного консенсуса за последние 44 года. К примеру, точка зрения на однополые браки за это время достаточно быстро менялась в сторону их принятия: там вся аргументация против почти не опиралась на критерии справедливости и нежелания причинять кому-то вред. С другой стороны, общественное мнение по вопросу абортов изменилось лишь незначительно. Там справедливость и непричинение вреда — важнейшая часть аргументации. «А если бы вас самих в свое время абортировали?» — звучит, конечно, глупо и грубо, но работает.

Авторы полагают, что их модель обладает предсказательной силой. Насколько быстро восторжествует либеральная точка зрения по тем или иным вопросам? Надо просто посмотреть, какую долю в аргументации за и против составляют соображения милости и правды. Вот, скажем, смертная казнь: милость вопиет против узаконенного убивания людей, однако главный аргумент сторонников электрического стула — именно справедливость. Значит, не надо ждать слишком уж быстрых подвижек в этом вопросе. А вот сажать в тюрьму за косяк марихуаны перестанут уже совсем скоро: там легитимных (то есть долгоиграющих) аргументов милости и правды нет буквально ни одного.

А почему мы думаем, что именно либеральная точка зрения восторжествует со временем по всем вопросам? Ну так вот же вывод авторов статьи, дословно: «Мнения, сильнее обоснованные соображениями вреда и справедливости, более популярны среди либералов и в долгосрочной перспективе становятся более популярными среди либералов и консерваторов». Это, собственно, ровно то и значит, что абсолютно по всем вопросам точка зрения либералов будет рано или поздно принята человечеством. Рано ли, или поздно — другой вопрос. Может, мы уже и не доживем, и припрятанное шампанское так и останется непочатым.

А возможно, что мы и сами до тех пор утратим интерес к этой проблематике. Сердце автора этой заметки, к примеру, не бьется чаще от того, что теперь можно ходить на танцы в расклешенных книзу штанах, слушать «Дип Перпл» или читать Солженицына. Правда, автору немного не по себе от того, что самые омерзительные мракобесы XXII века будут, видимо, разделять его точку зрения по основным вопросам общественной жизни, а тогдашние люди с хорошими лицами совсем уж потеряют берега в своем оголтелом либерализме. Пророку Иеремии в наши дни тоже жилось бы нелегко. Но дело же не в том, что нам нравится, а что нет. Таковы законы истории. Вернее, один маленький закончик, открытый недавно лохматым шведом Понтусом Стримлингом.

Автор — научный редактор Forbes (Россия)

Либерализм и консерватизм

Либерализм

Первой идеологией, исторически сформировавшейся и распространившейся в XVIII—XIX вв., стал либерализм. Его идейные истоки связаны с эпохой Просвещения. Ещё в XVII в. английские философы Томас Гоббс и Джон Локк сформулировали важнейшие принципы, разделяемые с тех пор практически всеми либералами. Это, прежде всего идея естественных прав, присущих человеку от природы и являющихся неотчуждаемыми. Любая попытка лишить человека таких прав, как право на жизнь или на собственность, является незаконной и противоречащей установлениям природы.

Учение о естественных правах развивалось и дополнялось в течение последующих столетий.

В XVIII в. Вольтер придавал особое значение религиозной свободе, высмеивая в своих произведениях нетерпимость в вопросе веры.

Практическое воплощение концепция прав человека получила в важнейших документах XVIII в. — Декларации независимости и Конституции США (особенно в поправках к ней, получивших название Билля о правах), а также в Декларации прав человека и гражданина, принятой во время Великой французской революции.

Либерализм XVIII — первой половины XIX в. концентрировался в основном на индивидуальных правах и защите отдельного человека от государства, В какой-то мере либеральная идеология даже противоречила в тот момент зарождавшимся демократическим идеям, так как большинство либералов жёстко увязывали гражданские и политические права с правом на собственность. Тогда, например, казалось вполне естественным и справедливым предоставление избирательных прав только гражданам, владеющим собственностью.

Однако либеральная концепция претерпела существенные изменения за последние полтора столетия, выработав представления о либеральной демократии и принципиально расширив свои взгляды на права человека. Одним из важнейших либеральных документов XX в. является Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г.

По сути дела, либерализм без концепции о правах человека не существует, хотя надо признать, что в сегодняшнем мире этот вопрос толкуется многими либеральными мыслителями по-разному. Одни из них признают необходимость государственного вмешательства для защиты прав человека, другие отрицают. Одни сосредоточиваются на старинных, сформулированных ещё в XVIII в. так называемых негативных правах — свободе слова, собраний, союзов и т. д., для осуществления которых нужно только невмешательство государства. Другие же считают, что в современном демократическом мире невозможно говорить о правах человека без учёта позитивных прав, т. е. права всех людей на получение образования, на здравоохранение, защиту от вторжения извне. Эти права не могут быть осуществлены без государственной поддержки.

Другая важная проблема, по-разному решаемая современными либералами и особенно актуальная в последние десятилетия, — вопрос о защите прав человека и границах этой защиты. Арест чилийского диктатора Аугусто Пиночета, создание в Гааге Международного трибунала, который рассматривает преступления против человечности,— всё это возбудило дискуссии о том, насколько международное сообщество может вмешиваться в жизнь отдельных государств ради защиты прав отдельных людей. Военные операции США в Афганистане и Ираке, действия НАТО на Балканах ещё больше обострили споры, в I центре которых всё та же либеральная проблема прав человека.

В то же время за прошедшие века либерализм обогатился совершенно новыми идеями.

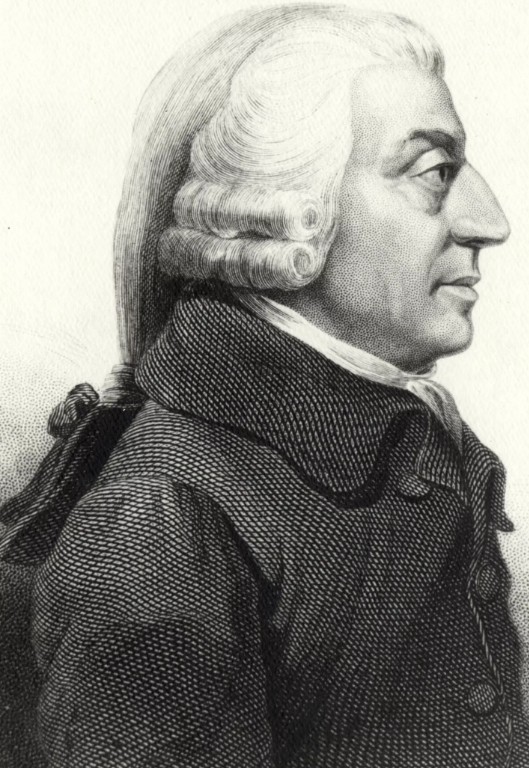

Ещё с конца XVIII в. сформировалось направление экономического либерализма, изначально вдохновлявшееся трудами великого шотландского экономиста Адама Смита (1723—1790). Смит был одним из первых учёных, исследовавших механизм рыночной экономики и высказавших идею о невмешательстве государства в экономическую жизнь. Для XVIII в. она была революционной, ведь господствующим направлением в экономической политике европейских стран в тот момент являлся протекционизм, т. е. защита своей экономики при помощи таможенных тарифов и других государственных установлений. Адам Смит, сформулировавший свою знаменитую мысль о «невидимой руке рынка», регулирующей экономику без помощи государства, открыл совершенно новую страницу не только в экономической науке, но и в либеральной мысли.

В XIX в. представления о невмешательстве государства в экономику (принцип невмешательства Laissez- faire, от фр. «позвольте сделать», фритредерство — свободная торговля) распространяются в развитых странах, сначала преодолевая большое сопротивление, а затем становясь всё более и более популярными. Либеральные мыслители XIX в. воспринимали государство как «ночного сторожа», который не вмешивается в происходящее на улице и уж тем более в доме, если не видит нарушения закона. Однако реальность постепенно меняла отношения между рынком и государством, менялись и взгляды либеральных мыслителей. В XIX в. невозможно было не замечать тяжёлого положения низших классов. Такая ситуация привела к развитию утилитаризма — варианта либерализма.

Один из ярчайших представителей утилитаризма Иеремия (Джереми) Бентам (1748—1832) чётко сформулировал задачу своей идеологии: достижение максимального счастья для наибольшего количества людей. Счастье для утилитаристов ассоциировалось, с одной стороны, с политическими свободами. Поэтому они выступали за реформу законодательства (кодексы законов, написанные Бентамом, использовались во многих странах), за избирательную реформу и поддержку идеи всеобщего избирательного права. С другой стороны, утилитаристы стремились к развитию здравоохранения, образования и социальной сферы в целом. Утилитаризм во многом повлиял на формирование социального либерализма, делающего упор на предоставление людям не только негативных, но и позитивных прав.

Эволюция либерализма в XX веке

Уже в XIX в. началось государственное вмешательство в экономику — в форме принятия всё более развитого рабочего законодательства, разрешения объединений как рабочих (профсоюзы), так и предпринимателей (синдикаты, тресты). Одновременно многие либеральные мыслители перенимали некоторые социалистические идеи, прежде всего касавшиеся сферы социальной политики.

В первой трети XX в. с его экономическими кризисами и Великой депрессией философская мысль стала склоняться к необходимости государственного регулирования экономики. Многие теоретики либерализма высказывались резко против этого, отмечая связь такого регулирования с тоталитарными режимами (коммунистическая и фашистская модели экономики). Однако проведённые в Америке в 1930-х гг. реформы, получившие название «Нового курса» Рузвельта и основанные на идеях английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, показали возможность государственного контроля над экономикой при сохранении свободного рынка и демократической системы. Часть либеральных мыслителей по-прежнему резко отрицает подобную политику, другие же, напротив, считают наилучшим развитием либерализма такой вариант, при котором сочетаются свободы отдельной личности, рыночная экономика и разумное вмешательство государства, обеспечивающее социальную защиту.

Таким образом, за прошедшие три с лишним века либерализм сильно эволюционировал. Из учения, провозгласившего необходимость предоставления людям равных политических прав и соблюдения прав человека в целом, он превратился в развитую идеологию, представленную на сегодняшний день большим количеством разнообразных политических и экономических концепций.

Консерватизм

Консерватизм — идеология, возникшая во многом в борьбе с либерализмом. Распространение идей Просвещения, Великая французская революция. Наполеоновские войны и последовавшие за ними политические и экономические перемены в Европе — все эти бурные события второй половины XVIII — начала XIX в. вызывали неприятие у многих философов и политиков того времени. Их мысли постепенно сложились в последовательную систему консервативной идеологии.

Либерализму, исходящему из принципов естественных прав и общественного договора, консерваторы противопоставляют принципиально иной взгляд на человечество и государство. Прежде всего, они исходят из положения о несовершенстве человеческой личности, нуждающейся в многочисленных ограничениях — как религиозных, так и государственных. Кроме того, консерваторы отрицают саму возможность организации общества и государства исключительно на светской основе, в результате общественного договора. Для них огромное значение имеет традиция, которая ограничивает анархические и часто разрушительные стремления людей, преодолевает эгоистический индивидуализм, предлагая человеку освящённые веками способы действий. Именно поэтому консерваторы обычно с большим опасением относятся к реформам.

Впрочем, их не следует путать с реакционерами, отрицающими всякие перемены и стремящимися отказаться от любых свобод. Консерватизм исходит из необходимости осторожных реформ, которые должны осуществляться только в случае крайней необходимое™, при этом их проведение следует соотносить с существующей в государстве традицией.

Одним из первых консервативных мыслителей был английский политик конца XVIII — начала XIX в. Эдмунд Бёрк (1729—1797), в работе «Размышления о революции во Франции» подвергший резкой критике сами принципы Великой французской революции как несовместимые с традициями и христианским вероучением. Французский консерватор Луи Бональд (1754—1840) столь же резко полемизировал с идеями и действиями революционеров. Он доказывал, что идея общественного договора не освобождает человека от гнёта абсолютизма, как считали либералы. Напротив, она делает людей игрушкой собственных страстей, выпускает на свободу разрушительные силы, порождает многочисленные войны и конфликты, которые могут быть обузданы только с помощью традиции, сильной государственной власти и религии. Ещё один знаменитый идеолог консерватизма, Жозеф де Местр (1753-1821), подчёркивал греховность человеческой натуры, также доказывая неспособность людей к полной свободе и необходимость ограничения их поступков.

Неоконсерватизм

В XX в. консервативная мысль претерпела кардинальные изменения. Некоторые основополагающие принципы, естественно, сохранились. Так, верность традициям, и даже в какой-то мере религиозность мышления, по-прежнему характерны для консервативной идеологии. Это особенно хорошо видно в последние десятилетия, когда консерваторы активно выступают в защиту западных, христианских, либеральных ценностей, часто девальвирующихся в поликультурном мире.

Но с другой стороны, консерваторы частично восприняли идеи либералов и стали выступать за резкое уменьшение и даже полное уничтожение государственного вмешательства в экономику. В XX в. государственное регулирование оказалось слишком тесно связано с социалистическими режимами, чтобы быть признанным консерваторами.

В частности, на таких неоконсервативных политиков, как британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и американский президент Рональд Рейган, сильное влияние оказал монетаризм — экономическая теория, у основания которой стоит один из крупнейших экономистов конца XX в. Милтон Фридман (1912—2006). Теория Фридмана во многом сложилась в противостоянии с теорией Кейнса, считавшейся классической в течение всей середины XX столетия. Если Кейнс выступал за государственное регулирование, то Фридман вновь вернулся к взгляду на рынок как на саморегулирующуюся систему. Он пришёл к выводу о необходимости ограничить государственное вмешательство в экономику исключительно выпуском денежных знаков. Кроме того, Кейнс, в числе первых сформулировавший идею о безработице как обязательном явлении, характерном для рыночной экономики, был активнейшим пропагандистом развития разнообразных государственных социальных программ. Фридман же считал одним из главных экономических зол инфляцию и утверждал, что с ней надо бороться любой ценой, пусть даже за счёт резкого сокращения социальных программ.

Трудно определить, на чьей стороне правда. Идеи Кейнса, использованные в Америке в 1930-х гг., позволили США выйти из Великой депрессии. Идеи Фридмана, использованные в 1980-х гг. Тэтчер и Рейганом, обеспечили большой экономический подъём Великобритании и США. В то же время консерваторы XX в. неустанно заявляют о своей приверженности либеральным ценностям, политическим свободам и правам человека. Именно неоконсерваторы выдвинули идею защиты западных либеральных ценностей любой ценой, вплоть до военного вмешательства и смещения диктаторов.

Консервативная идеология и «новые правые»

Под влиянием консервативной идеологии в Западной Европе с конца 1960-х гг. развивается идеология «новых правых» — философов, противостоящих левым направлениям в общественных науках и политике. «Новые правые» восприняли многие концепции довоенных геополитиков и выступают за усиление континентальной Европы, остро реагируя на рост влияния других регионов. Они часто апеллируют к традиции, подвергают резкой критике демократические ценности, обращаются к понятиям элитарности, иерархии и т. д. Для них, как и для всех консерваторов, характерно превознесение традиционных ценностей — семейных, религиозных, национальных. Многие представители «новых правых» неоднократно высказывали крайне националистические и шовинистические взгляды.