Чем лечат менингит у детей

Менингит у детей

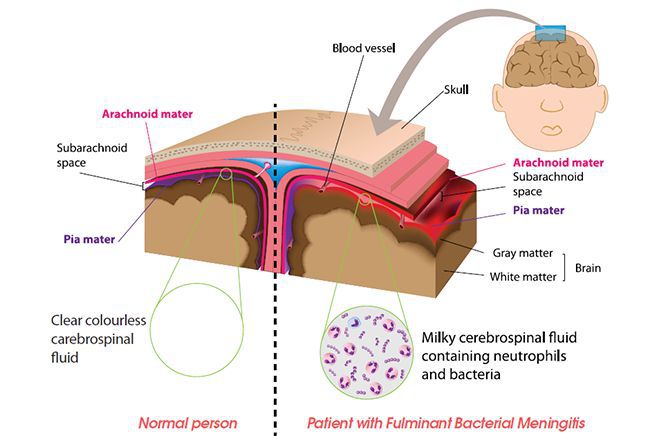

Менингит у детей – инфекционно-воспалительный процесс, затрагивающий мозговые оболочки. Течение менингита у детей сопровождается общеинфекционным (гипертермией), общемозговым (головной болью, рвотой, судорогами, нарушением сознания) и менингеальным синдромом (ригидностью затылочных мышц, общей гиперестезией, менингеальной позой, положительными симптомами Кернига, Лессажа, Брудзинского, выбуханием большого родничка). Диагностика менингита у детей требует проведения люмбальной пункции, исследования ликвора и крови. Основными принципами лечения менингита у детей являются: госпитализация ребенка, постельный режим, проведение антибактериальной/противовирусной, дезинтоксикационной, дегидратационной терапии.

Общие сведения

Менингит у детей – нейроинфекция, вызывающая преимущественное поражение мягкой мозговой оболочки головного и спинного мозга; протекающая с развитием общеинфекционных, общемозговых, менингеальных симптомов и воспалительных изменений в цереброспинальной жидкости. В структуре педиатрии и детской инфекционной патологии менингитам уделяется повышенное внимание, что объясняется частым органическим поражением ЦНС, высокой летальностью от данной патологии, тяжелыми медико-социальными последствиями. Уровень заболеваемости менингитом среди детей до 14 лет составляет 10 случаев на 100 тысяч населения; при этом около 80% заболевших составляют дети до 5 лет. Риск летальности при менингите зависит от возраста детей: чем младше ребенок, тем выше вероятность трагического исхода.

Причины менингита у детей

Менингиты у детей могут вызываться самыми различными возбудителями: бактериями, вирусами, грибами, простейшими. Наиболее многочисленная группа возбудителей менингита у детей представлена бактериями: менингококком, пневмококком, гемофильной палочкой серогруппы b, стафилококком, энтеробактериями, микобактериями туберкулеза. Вирусные менингиты у детей чаще всего ассоциированы с вирусами ECHO, Коксаки, эпидемического паротита, ветряной оспы, кори, краснухи, полиомиелита, клещевого энцефалита, Эбштейна-Барр, герпеса, энтеровирусами, аденовирусами и др. Менингиты у детей, вызываемые грибами, риккетсиями, спирохетами, токсоплазмой, малярийным плазмодием, гельминтами и другими патогенами, относятся к числу редко встречаемых форм.

Потенциальным источником инфекции служит больной человек или бактерионоситель; инфицирование может происходить воздушно-капельным, контактно-бытовым, алиментарным, водным, трансмиссивным, вертикальным, гематогенным, лимфогенным, периневральным путями.

Развитию менингита у новорожденных детей способствует неблагоприятное течение беременности и родов, гипоксия плода, недоношенность, внутриутробные инфекции. У детей раннего возраста факторами риска развития менингита служат гнойные заболевания различной локализации (отиты, мастоидиты, синуситы, фарингиты, тонзиллиты, гастроэнтероколиты, фурункулы лица и шеи, остеомиелит, эндокардит), ОРВИ, инфекционные заболевания детского возраста, кишечные инфекции, черепно-мозговые травмы. Предрасположенность к менингиту детей первых лет жизни объясняется незрелостью иммунной системы и повышенной проницаемостью гематоэнцефалического барьера. Фоном для развития патологического процесса в оболочках мозга могут служить гипотрофия, дефекты ухода за ребенком, переохлаждение, смена климатических условий, стресс, чрезмерные физические нагрузки.

Для вспышек менингита у детей характерна сезонность (пик заболеваемости приходится на зимне-весенний период) и цикличность (подъем заболеваемости отмечается каждые 10-15 лет).

Патогенез менингита у детей

При первичных менингитах у детей входными воротами для инфекции чаще всего служат слизистые оболочки респираторного или желудочно-кишечного тракта. Проникновение возбудителя в полость черепа и мозговые оболочки происходит гематогенным, сегментарно-васкулярным или контактным путями. Выраженная токсемия и нарастание уровня биологически активных веществ создают условия для повышения проницаемости сосудистых мембран, гематоэнцефалического барьера, проникновения микроорганизмов и их токсинов в ЦНС с развитием серозного, серозно-гнойного или гнойного воспаления мозговых оболочек.

Скопление воспалительного экссудата вызывает раздражение сосудистых сплетений желудочков головного мозга, что сопровождается увеличением продукции цереброспинальной жидкости и увеличением внутричерепного давления. Именно с развитием гипертензионно-гидроцефального синдрома связаны основные клинические проявления менингита у детей. Следствием расширения ликворных пространств и сдавления тканей мозга служит ухудшение перфузии, развитие гипоксии, выход жидкости из сосудистого русла и возникновение отека головного мозга.

При правильном лечении менингита у детей в фазу обратного развития происходит резорбция воспалительного экссудата, нормализация ликворопродукции и внутричерепного давления. В случае нерационального лечения менингита у детей может произойти организация гнойного экссудата и формирование фиброза, следствием чего будет являться нарушение ликвородинамики с развитием гидроцефалии.

Классификация

Первичные менингиты у детей возникают без предшествующего локального воспалительного процесса или инфекции; вторичные менингиты у детей развиваются на фоне основного заболевания и выступают его осложнением.

По выраженности интоксикационного и общемозгового синдрома, а также воспалительных изменений в спинно-мозговой жидкости, различают легкую, среднюю и тяжелую форму менингита у детей. Течение нейроинфекции может быть молниеносным, острым, подострым и хроническим.

В этиологическом отношении, в соответствии с принадлежностью возбудителей, менингиты у детей делятся на вирусные, бактериальные, грибковые, риккетсиозные, спирохетозные, гельминтные, протозойные и смешанные. В зависимости от характера ликвора, менингиты у детей могут быть серозными, геморрагическими и гнойными. В структуре патологии в педиатрии преобладают серозные вирусные и бактериальные (менингококковый, гемофильный, пневмококковый) менингиты у детей.

Симптомы менингита у детей

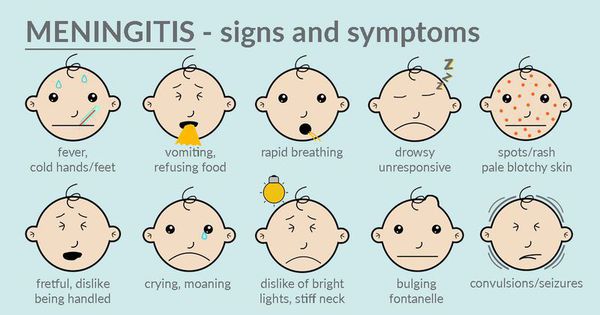

Независимо от этиологической принадлежности, течение менингита у детей сопровождается общеинфекционными, общемозговыми, менингеальными симптомами, а также типичными воспалительными изменениями ликвора.

Для общемозгового синдрома, сопровождающего течение менингита у детей, типичны интенсивные головные боли, связанные как с токсическим, так и механическим раздражением мозговых оболочек. Головная боль может быть диффузной, распирающей или локализованной в лобно-височной или затылочной области. Вследствие рефлекторного или прямого раздражения рецепторов рвотного центра в продолговатом мозге возникает повторная, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения рвота. Нарушение сознания при менингите у детей может выражаться в сомнолентности, психомоторном возбуждении, развитии сопорозного состояния или комы. Нередко при менингите у детей возникают судороги, выраженность которых может варьировать от подергиваний отдельных мышц до генерализованного эпиприступа. Возможно развитие очаговой симптоматики в виде глазодвигательных расстройств, гемипареза, гиперкинезов.

Наиболее типичным для менингита у детей является менингеальный синдром. Ребенок лежит на боку, с запрокинутой головой; руками, согнутыми в локтях и ногами, согнутыми в тазобедренных суставах («поза взведенного курка»). Отмечается повышенная чувствительность к различным раздражителям: гиперестезия, блефароспазм, гиперакузия. Характерным признаком служит ригидность затылочных мышц (невозможность прижать подбородок ребенка к грудной клетке из-за напряжения затылочных мышц). Вследствие повышенного внутричерепного давления у грудных детей отмечается напряжение и выбухание большого родничка, выраженная венозная сеть на голове и веках; при перкуссии черепа возникает звук «спелого арбуза». К характерным для менингита у детей оболочечным знакам относятся симптомы Кернига, Брудзинского, Лессажа, Мондонези, Бехтерева.

Диагностика менингита у детей

В процессе распознавания менингита у детей для педиатра и детского инфекциониста важен учет эпиданамнеза, клинических данных, менингеальных симптомов. Для правильной оценки объективного статуса ребенка необходимы консультации детского невролога, детского офтальмолога с осмотром глазного дна (офтальмоскопией); при необходимости – детского отоларинголога и нейрохирурга.

Подозрение на менингит у детей является показанием к проведению люмбальной пункции и получению ликвора для биохимического, бактериологического/вирусологического и цитологического исследования. Результаты исследования цереброспинальной жидкости позволяют дифференцировать менингизм и менингит, определить этиологию серозного или гнойного менингита у детей.

С помощью серологических методов (РНГА, РИФ, РСК, ИФА) выявляется наличие и нарастание специфических антител в сыворотке крови. Перспективно ПЦР-исследование спинномозговой жидкости и крови на наличие ДНК возбудителя. В рамках диагностического поиска проводятся бактериологические посевы крови и отделяемого носоглотки на селективные питательные среды.

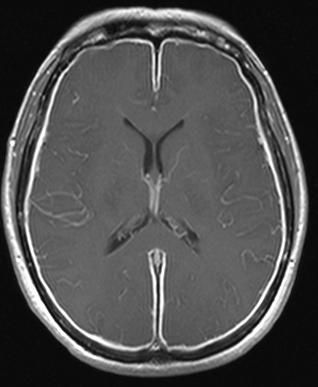

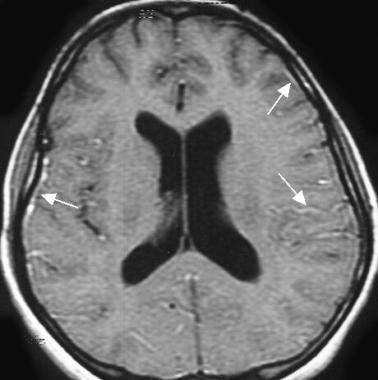

По назначению консультантов может рекомендоваться расширенное обследование с выполнением нейросонографии через родничок, рентгенографии черепа, ЭЭГ, МРТ головного мозга ребенку.

Дифференциальную диагностику менингита у детей необходимо проводить с субарахноидальным кровоизлиянием, артериовенозными мальформациями головного мозга, ЧМТ, опухолями головного мозга, синдромом Рея, нейролейкозом, диабетической комой и др.

Лечение менингита у детей

Подозрение на менингит является абсолютным показанием к госпитализации детей в инфекционный стационар. В остром периоде детям показан постельный режим; максимальный покой; полноценная, механически и химически щадящая диета; контроль показателей гемо- и ликвородинамики, физиологических отправлений.

Этиотропная терапия менингита у детей предполагает внутримышечное или внутривенное назначение антибактериальных препаратов: пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов, карбапенемов. При тяжелом течении менингита у детей антибиотики могут вводится эндолюмбально. До установления этиологии антибиотик назначается эмпирически; после получения результатов лабораторной диагностики проводится коррекция терапии. Длительность антибиотикотерапии при менингите у детей составляет не менее 10-14 дней.

После установления этиологии менингита у детей может осуществляться введение противоменингококкового гамма-глобулина или плазмы, антистафилококковой плазмы или гамма-глобулина и др. При вирусных менингитах у детей проводится противовирусная терапия ацикловиром, рекомбинантными интерферонами, индукторами эндогенного интерферона, иммуномодуляторами.

Патогенетическая подход к лечению менингита у детей включает дезинтоксикационную (введение глюкозо-солевых и коллоидных растворов, альбумина, плазмы), дегидратационную (фуросемид, маннитол), противосудорожную терапию (ГОМК, тиопентал натрия, фенобарбитал). С целью профилактики мозговой ишемии используются ноотропные препараты и нейрометаболиты.

При тяжелом течении менингита у детей показана респираторная поддержка (кислородотерапия, ИВЛ), УФО крови.

Прогноз и профилактика менингита у детей

Прогноз менингита у детей определяется его этиологией, преморбидным фоном, тяжестью течения заболевания, своевременностью и адекватностью терапии. В настоящее время в большинстве случаев удается достичь выздоровления детей; летальные исходы регистрируются в 1-5% случаев. В резидуальном периоде менингита у детей чаще всего отмечаются астенический и гипертензивный синдромы.

Дети, переболевшие менингитом, подлежат наблюдению педиатра, инфекциониста и невролога с проведением инструментальных исследований (ЭЭГ, ЭхоЭГ, ультрасонографии).

В числе мер, направленных на снижение заболеваемости менингитом, главная роль принадлежит вакцинопрофилактике. При выявлении ребенка, больного менингитом в детском учреждении, осуществляются карантинные мероприятия, проводится бакобследование контактных лиц, введение им специфического гамма-глобулина или вакцины. Неспецифическая профилактика менингита у детей заключается в своевременном и полном лечении инфекций, закаливании детей, приучению их к соблюдению норм личной гигиены и питьевого режима (мытью рук, употреблению кипяченой воды и т. д.).

Детский менингит

Менингит у детей – острое инфекционное заболевание, при котором развивается воспаление оболочек головного и спинного мозга. Детский менингит протекает тяжело. При несвоевременно начатой или неадекватной антимикробной терапии у детей с менингитом развиваются тяжёлые осложнения. В Юсуповской больнице созданы все условия для лечения менингита:

Тяжёлые случаи менингита обсуждают на заседании экспертного совета с участием кандидатов и докторов медицинских наук. Ведущие специалисты в области лечения инфекционных заболеваний центральной нервной системы принимают коллегиальное решение в отношении тактики ведения больных тяжёлым менингитом. Клиника принимает пациентов возраста 18+.

Причины менингита у детей

Детские менингиты могут быть первичными (развиваться без предшествующих признаков патологического процесса, вызванного соответствующим возбудителем) или вторичными, когда поражению оболочек мозга предшествуют другие проявления инфекции (эпидемического паротита, кори, лептоспироза).

Возбудителями менингита могут быть следующие микроорганизмы:

Менингитом чаще заболевают дети, которые относятся к группам риска:

Чаще заболевают менингитом дети в возрасте до 5 лет. Повышается риск заболеть менингитом у детей, которые посещают дошкольные учреждения и школьников. Чаще заболевают малыши, которые не соблюдают правил личной гигиены, заглатывают загрязнённую воду, купаясь в водоёмах, употребляют продукты питания, загрязнённые экскрементами экскретами грызунов. Переносят возбудителей менингита иксодовые клещи.

Высок риск развития менингита у детей, которые не прошли вакцинацию против паротита, кори и краснухи, пропустили прививку вакциной против гемофильной палочки, менингококка, противопневмококковой коньюгатной вакциной. При поездках в места, опасные в отношении менингита, обязательно проводят вакцинацию детей не позже, чем за 2 недели до выезда ребёнка.

Источником возбудителей детского менингита являются больные люди или бактерионосители. Инфекционные агенты могут передаваться воздушно-капельным (с пылью и частичками слюны), контактным (через грязные руки), водным, трансмиссивным (при укусе насекомых) и фекально-оральным механизмом. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органов пищеварения. Возбудители менингита распространяются по организму следующими путями:

Менингиты у детей сопровождаются следующими патологическими изменениями:

В конечном итоге развивается набухание мозговой ткани. Этому способствует распространение воспалительного процесса на желудочки и вещество мозга, что свойственно гнойным менингитам. При вирусных менингитах отёк головного мозга менее выражен, но мозговое вещество также вовлекается в патологический процесс. При распространении воспалительного процесса на мозг появляется очаговая неврологическая симптоматика.

Отёк и набухание головного мозга приводит к его смещению со сдавлением ствола мозга миндалинами мозжечка. При этом у детей нарушается функция жизненно важных органов, прежде всего дыхания, что может привести к летальному исходу. После перенесенного вирусного у менингита у большинства детей не развиваются осложнения. Дети, переболевшие бактериальным менингитом, могут отставать в умственном развитии, у них иногда развивается нарушение зрения и слуха до полной глухоты.

Симптомы менингита у детей

Клиническая картина менингита у детей зависит от вида возбудителя. Во всех случаях детского менингита преобладают общие симптомы, которые объединены понятием «менингеальный» синдром. Менингиты у детей чаще начинаются остро, нежели постепенно. Обычно симптомам менингита предшествуют общие признаки инфекционного заболевания: лихорадка, слабость, боли в суставах и мышцах. При менингококковой инфекции у детей появляются геморрагические высыпания, пневмококковой – признаки ринита, пневмонии, отита, при эпидемическом паротите –поражение слюнных желез, при энтеровирусной инфекции – диспепсические расстройства и катаральные явления.

Менингеальному синдрому присущи следующие симптомы:

У детей развиваются следующие признаки менингита:

С первых дней заболевания на теле у ребёнка возникают мелкие темно-вишневые точечные высыпания. При наличии тяжёлой менингококковой инфекции элементы геморрагической сыпи сливаются, могут появиться большие пятна или синяки. У ребёнка нарушается сознание, развиваются судороги и эпилептические припадки. Малышей беспокоит тошнота, непрерывная рвота, не связанная с приёмом пищи, которая не приносит облегчения.

Диагностика менингита у детей

Решающим для подтверждения диагноза менингита у детей является исследование цереброспинальной жидкости. Её получают путём люмбальной пункции. По показаниям детям проводят дополнительные исследования:

При спинномозговой пункции определяют давление цереброспинальной жидкости, визуальные характеристики ликвора (цвет, прозрачность), проводят ликвородинамические пробы Стуккея и Квеккенштедта. В осадке жидкости определяют количество и состав клеток, наличие микроорганизмов. Проводят биохимические (содержание глюкозы, белка, хлоридов, осадочные пробы) и микробиологические исследования.

При менингококковом менингите у детей спинномозговая жидкость мутная, желтоватого или молочно-белого цвета. В одном миллилитре ликвора содержится несколько тысяч нейтрофилов. В их цитоплазме часто видны характерные бобовидные диплококки. При посеве выделяют культуру возбудителя. В спинномозговой жидкости определяется повышенное количество белка и пониженный уровень глюкозы. При помощи иммунологических методов в цереброспинальной жидкости обнаруживают антиген возбудителя, а используя полимеразную цепную реакцию – его ДНК. В крови определяются признаки выраженного воспалительного процесса.

При пневмококковом менингите у детей менингеальный синдром выявляется несколько позже, чем при менингококковой инфекции. Даже при условии ранней госпитализации ребёнка заболевание быстро прогрессирует. Рано появляются расстройства сознания, судороги, нередко парезы черепных нервов или частичный паралич половины тела. Спинномозговая жидкость гнойная. В ней под микроскопом видны расположенные внеклеточно ланцетовидной формы диплококки.

Вирусным менингитам предшествует клиническая картина, свойственная соответствующей инфекции. Симптомы менингита появляются позже. При вирусных менингитах температура тела повышается до умеренных цифр, менингеальные симптомы появляются на 2-3 или 5-7 седьмой дни с момента начала заболевания. Детишек беспокоит интенсивная головная боль, которая проходит после диагностической люмбальной пункции и эвакуации небольшого количества цереброспинальной жидкости.

Лечение менингита у детей

Как лечить менингит у детей? Лечение детского менингита проводится в условиях специализированного стационара. При менингите средней тяжести или ассоциированном с менингококковой инфекцией детям назначают пенициллин. Если у пациента наблюдаются признаки инфекционно-токсического шока, стартовым антибиотиком является хлорамфеникол. При тяжёлых формах менингита на первом этапе антибактериальной терапии (до идентификации возбудителя) препаратом выбора является цефтриаксон. Детям до одного года назначают ампициллин в сочетании с цефалоспоринами III поколения или аминогликозидами (амикацином, нетилмицином).

Детям в клиниках-партнёрах обеспечивают диетическое полноценное, высококалорийное, механически и химически щадящее питание. Через 24–48 часа от начала антибактериальной терапии при тяжёлых формах заболевания проводят контрольную люмбальную пункцию для контроля эффективности начатой терапии.

При обнаружении возбудителя менингита стартовые антибиотики заменяют другими, в соответствии с чувствительностью возбудителя. Если отмечается выраженная положительная динамика (снижение интоксикационного синдрома, нормализация температуры тела, исчезновение менингеальных симптомов, значительное снижение количества клеток в ликворе, улучшение показателей общего анализа крови) продолжают стартовую терапию. Препаратами резерва при отсутствии положительной динамики в результате стартовой терапии в течение 48–72 часов является меропенем, цефепим, ванкомицин 60. Все антибактериальные препараты назначают в возрастных дозировках.

Контрольную спинномозговую пункцию проводят после стойкой нормализации температуры, нормализации общего анализа крови, исчезновения клинических признаков менингеального синдрома. Детям с менингитом при наличии следующих показаний назначают дексаметазон:

Дексаметазон детям назначают в дозе 0,15 мг/кг каждые 6 часов в течение 2–4 дней. Препарат вводится за 15–20 мин до инъекции первой дозы антибиотика или через 1 час после неё. Детям осторожно проводят инфузионную терапию. В качестве стартовых растворов при гнойных менингитах используют 5-10% раствор глюкозы (с раствором хлорида калия) и физиологический раствор натрия хлорида в соотношении 1:1. При снижении артериального давления, уменьшении диуреза применяют препараты гидроэтилкрохмала ІІІ поколения. После стабилизации артериального давления и возобновлении диуреза инфузионную терапию проводят глюкозо-солевыми растворами.

Противосудорожную терапию в остром периоде менингита осуществляют внутривенным или внутримышечным введением возрастных доз реланиума, оксибутирата натрия, натрия тиопентала. В последующем переходят на применение фенобарбитала в течение 3–6 месяцев. При наличии первых признаков менингита обращайтесь в специализированные клиники, где вам своевременно окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Что такое менингит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Инфекционный менингит (Viral meningitis) — сборная группа острых, подострых и хронических инфекционных заболеваний, вызываемых различными видами патогенных микроорганизмов (вирусами, бактериями, грибками, простейшими), которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга, проявляющееся в выраженном синдроме раздражения мозговых оболочек, тяжёлым интоксикационным синдромом и всегда протекающее с потенциальной угрозой жизни больного.

Причины возникновения

Инфекционный менингит может представлять собой как первичную патологию (развивающуюся как самостоятельная нозологическая форма), так и вторичную (развивающуюся как осложнение другого заболевания). Причина инфекционного менингита — патогенные микроорганизмы, которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга.

Неинфекционные причины менингита:

Пути заражения

Хочется ответить на популярный вопрос читателей и пользователей сети: каков риск заражения от больного, и можно ли находиться рядом с больным без особого риска развития менингита? Ответ достаточно прост: в виду того, что менингит — это сборная группа заболеваний, вызываемая различными инфекционными агентами, то и риск заражения будет зависеть от этиологии менингита, а вот вероятность развития именно менингита — от способностей иммунной системы человека. Другими словами, чтобы знать, есть ли риск, нужно знать, какой именно микроорганизм вызвал менингит у больного и каковы защитные иммунные способности окружающих.

Факторы риска

К группам риска относятся:

Симптомы менингита

Клиническая картина менингита

Достаточно характерными при менингите (и в частности при менингококковом процессе) являются признаки вовлечения в патологический процесс мозговых оболочек (менингеальные синдромы).

Все признаки менингита можно разделить на группы:

Симптомы менингита у детей

Менингит у детей развивается чаще и протекает тяжелее, чем у взрослых. Иногда при болезни дети в бессознательном состоянии обхватывают голову и кричат. Такой крик называется гидроцефалическим, он вызван резким повышением внутричерепного давления.

Патогенез менингита

Многообразие возбудителей и индивидуальные особенности индивидуумов в человеческой популяции определяют и достаточно выраженную изменчивость форм и проявлений менингитов, риск заражения для других людей, поэтому в данной статье мы остановимся на наиболее значимых формах заболеваний и их возбудителей в социальном плане.

Менингококковый менингит — всегда острое (острейшее) заболевание. Вызывается менингококком Вексельбаума (грамотрицательная бактерия, неустойчивая в окружающей среде, при температуре 50 градусов Цельсия погибает по истечении 5 минут, УФО и 70% спирт убивают практически мгновенно). Источником распространения инфекции оказывается больной человек (в т.ч. менингококковым назофарингитом) и бактерионоситель, передача происходит воздушно-капельным путём.

Местом внедрения (воротами) является слизистая оболочка носоглотки. В подавляющем числе случаев инфекционный процесс не развивается или развиваются местные формы заболевания. При преодолении менингококком локальных противоинфекционных барьеров происходит гематогенное распространение инфекции и возникает генерализованная менингококковая инфекция, включающая в себя развитие менингококкового менингита, при отсутствии адекватного лечения заканчивающегося в более 50% случаев летальным исходом. В патогенезе заболевания играют роль токсины, освобождающиеся после гибели бактерии в кровяном русле, повреждение стенок сосудов, что ведёт к нарушению гемодинамики, кровоизлияниям в органах и глубоким метаболическим нарушениям. Происходит гиперраздражение оболочек мозга, развитие гнойного воспаления ткани и быстрый рост внутричерепного давления. Зачастую вследствие отека и набухания ткани головного мозга происходит вклинение мозга в большое затылочное отверстие и гибель больного от паралича дыхания.

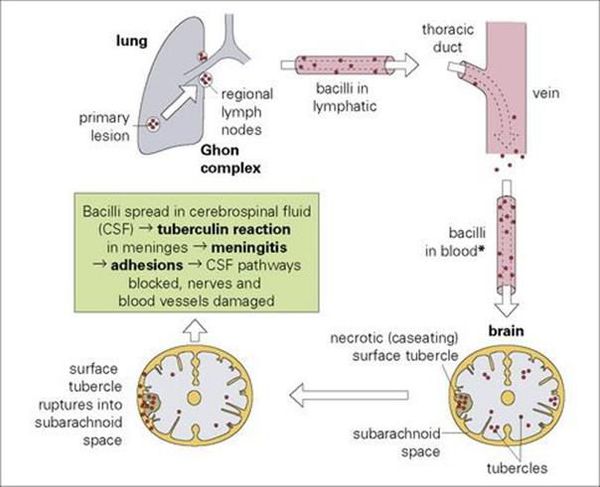

Туберкулезный менингит — медленно развивающаяся патология. В основном является вторичным, развиваясь при уже имеющемся туберкулезном процессе других органов. Имеет несколько периодов развития, последовательно развивающихся в течении длительного времени:

1. продромальный (до 10 дней, характеризуется неярко-выраженными симптомами общего недомогания)

2. сенсомоторного раздражения (с 8 по 15 день, появление начальных общемозговых и слабых менингеальных проявлений)

3. парезов и параличей (обращает на себя внимание с 3 недели от дебюта инфекционного процесса в виде изменения и потери сознания, расстройства глотания, речи).

Вначале появляется умеренное поднятие температуры тела без выраженных скачков и подъёмов, вполне терпимые головные боли низкой интенсивности, хорошо купирующиеся приёмом анальгетиков. В дальнейшем головные боли усиливаются, подключаются тошнота и рвота. Неизменный признак туберкулезного менингита — поднятие температуры, лихорадка, причем цифры и продолжительность могут варьировать от субфебрильных до гектических значений. Постепенно с конца второй недели появляются и медленно нарастают симптомы дезориентации, оглушенности, заканчивающиеся глубокой «загруженностью» больного, сопором и комой. Развиваются нарушения функции тазовых органов, боли в животе. Так же постепенно развиваются менингеальные симптомы, причём истинно классическая симптоматика (поза «легавой собаки») развиваются лишь в запущенных случаях.

Взаимосвязь с гайморитом. Если не лечить гайморит, то он может вызвать расплавление костей пазух носа. Через них гной попадает в мозговые оболочки, и развивается менингит.

Классификация и стадии развития менингита

Выделяют следующие виды инфекционного менингита:

1. По этиологическому фактору (непосредственный возбудитель)

2. По преимущественному течению воспалительного процесса:

3. Варианты течения менингита:

4. По локализации, степени тяжести, клиническим формам и др. [4]

Осложнения менингита

Чем опасен менингит

Осложнения, наблюдаемые при менингите менингококковой природы (реже при других формах менингитов), бывают ранние и поздние, связанные как с катастрофой нервной системы, так и других отделов организма.

Основные последствия менингита:

Устранение осложнений менингита

Диагностика менингита

Когда следует обратиться к врачу

Подготовка к посещению врача

Чтобы посетить инфекциониста, специальная подготовка не требуется. Наоборот, если есть подозрения на менингит, не стоит затягивать с посещением доктора, в такой ситуации необходимо действовать быстро.

Первичный диагностический поиск включает в себя опрос и осмотр врачом-инфекционистом и неврологом.

Опрос

На приёме врач может задать вопросы:

Спинномозговаяпункция

При подозрении на возможный менингит проводится ведущее диагностическое исследование — люмбальная пункция. Она подразумевает введение полой иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника. Цель указанного исследования — уточнить вид, свойства и характер изменения спинномозговой жидкости, определение возможных возбудителей и путей лечения данного вида менингита.

В зависимости от этиологического агента, вызывающего менингит, различаются свойства ликвора, приведем их основные виды и характеристики:

1. Бактериальные менингиты (в т.ч. менингококковый менингит):

2. Серозные менингиты (в т.ч. вирусные):

3. Туберкулёзный менингит:

Лабораторные анализы

Помимо определения физико-химических свойств ликвора, сегодня широко используются методы, позволяющие выделить и установить возбудителя заболевания, что может играть решающую роль в терапии и прогнозе. Наиболее значимыми являются культивирование нативного ликвора на питательные среды (поиск бактериальных, грибковых возбудителей), проведение ПЦР ликвора (полимеразно-цепной реакции) с целью выявления нуклеиновых кислот возбудителя, проведение ИФА (иммуноферментного анализа) ликвора, крови, мочи и т. п. с целью определения антигенов и антител возможных возбудителей менингита, микроскопия ликвора и носоглоточной слизи, клинический и биохимические анализы крови.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ)

КТ для диагностики менингита в большинстве случаев не применяется.

Неврологическое обследование

При менингите обязательно потребуется неврологическое обследование. Оно поможет выявить характерные признаки, например:

Лечение менингита

Основным и главным условием эффективной помощи больным менингитом является ранняя госпитализация в стационар и начало специфической этиотропной и патогенетической терапии! Поэтому при малейшем подозрении врача или фельдшера на менингит должны быть предприняты все возможные шаги для скорейшей доставки подозрительного больного в стационар инфекционного профиля и начала лечения, сомнения медицинских специалистов или самого больного в плане диагноза и госпитализации должны расцениваться как необоснованные (опасные) и незамедлительно пресекаться.

Устранение причины менингита

Этиотропная терапия (направленная на избавление от возбудителя) зависит от конкретной ситуации (проведенных исследований, опыта врача, алгоритмов) и может включать в себя назначения антибактериальных препаратов, в т. ч. противотуберкулезных (при менингитах бактериальной, туберкулезной природы, неясности ситуации), противовирусных средств (при герпетическом менингите, других вирусных возбудителях), противогрибковых средств (при грибковых поражениях). Преимущество отдаётся внутривенному введению лекарственных препаратов под контролем состояния больного и периодическим контролем ликвора (контрольная люмбальная пункция). [9]

Симптоматическое лечение

Патогенетическая и симптоматическая терапия направлена на прерывание звеньев патогенеза, улучшение действия этиотропных средств и улучшение общего состояния больного. Она может включать в себя применение гормонов, диуретиков, антиоксидантов, сосудистых средств, глюкозы и т. п. [8]

Противосудорожная терапия

При развитии судорожного синдрома применяется противосудорожная терапия. Её проводят в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Химиопрофилактика

Домашнее лечение: что можно и что нельзя делать

Самолечение при менингите недопустимо. При появлении симптомов заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Мифы и опасные заблуждения в лечении менингита

Прогноз. Профилактика

Предсказать развитие тех или иных нарушений невозможно, возможно лишь минимизировать их появление своевременным обращением к врачу и началом лечения. При вирусных менингитах прогнозы более благоприятны, в целом летальность составляет не более 1% от всех случаев заболевания.

Профилактика. Вакцинация

Профилактика менингитов включает в себя специфические и неспецифические мероприятия.

Неспецифическая профилактика менингитов: здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, соблюдение правил гигиены, использование репеллентов и др.

Диспансерное наблюдение

Сроки диспансерного наблюдения после перенесённого менингита зависят от его вида и тяжести, в среднем они составляют 2–3 года.

Эпидемиологический надзор

Эпидемиологический надзор очень важен для борьбы против менингококкового менингита. Он позволяет:

В России его проводят Роспотребнадзор, центры гигиенического и санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Система определения инвалидности

Получение инвалидности возможно при тяжёлом течении менингита, стойкой утрате психических и физических функций и неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе. Инвалидность устанавливает бюро медико-социальной экспертизы после обследования пациента.

Чем лечат менингит у детей

Менингит – это воспаление мягких оболочек вокруг головного и спинного мозга, которое может быть вызвано бактериями и вирусами. Название заболевания происходит от латинского слова meningos, обозначающего в переводе «мозговая оболочка».

Е.С. Подойницына Т.С.Панькова

КГБУЗ «Городская больница №7»

Возбудителями менингита могут быть различные вредоносные микроорганизмы. В частности, по этиологии менингиты классифицируют на:

Попавшие в организм патогенные микроорганизмы вызывают серозное или гнойное воспаление оболочек, прилегающих мозговых тканей и их отекание. Это приводит к ухудшению микроциркуляции крови в сосудах мозга и мозговых оболочек, гиперсекреции цереброспинальной жидкости и замедлению её резорбции. Данный процесс сопровождается повышением внутричерепного давления и развитием водянки мозга. В дальнейшем воспаление распространяется на корешки спинномозговых, черепных нервов и на вещество мозга.

Выделяют несколько путей передачи менингококковой инфекции:

Симптомы менингита у детей.

Особенностью клинической картины у детей является то, что симптомы являются неспецифичными, могут наблюдаться и при других, менее опасных недугах. Основными признаками менингита у детей являются:

Самым распространенным методом диагностирования менингита у детей является люмбальная пункция и последующее исследование цереброспинальной жидкости. При гнойном менингите жидкость приобретает зеленовато- желтый цвет, а при развитии серозной формы заболевания остается прозрачной. В целях выявления этиологических факторов развития болезни производится анализ содержания в цереброспинальной жидкости глюкозы.

Время заболеваемости менингитом приходится на раннюю весну и позднюю осень, а страдают от недуга чаще всего дети в возрасте от года до пяти лет. Однако менингитом человек может заболеть абсолютно в любом возрасте. Объясняется это очень просто – чем хуже работает иммунная система организма, тем выше риск развития менингита. У детей по определению иммунная система еще недостаточно зрелая, таковы физиологические особенности детского организма.

Причины развития заболевания

Среди детей существуют определенные группы риска, у которых шансы заболеть менингитом гораздо выше, чем у всех остальных. К таким группам риска относятся:

Недоношенные дети. Объясняется этот факт тем, что иммунитет у недоношенного ребенка гораздо более незрелый, и ему крайне сложно противостоять патогенным бактериям. Родители подобных малышей должны быть особенно внимательными по отношению к состоянию здоровья ребенка;

Нарушение работы нервной системы. По наблюдению детских врачей, очень сильно повышает риск развития менингита и нарушение нормального функционирования центральной нервной системы у ребенка;

Травмы головного или спинного мозга. Патогенным микроорганизмам гораздо легче проникнуть в травмированные оболочки, не способные противостоять данному вторжению.

Лечение менингита у детей.

Менингит у детей лечат в условиях стационара. Максимальная продолжительность комбинационной терапии не превышает двух недель.

Осложнения менингита у детей

Последствиями перенесенного менингита могут быть выраженные очаговые симптомы: Осложнения со стороны нервной системы делятся на:

К легким нарушениям относятся :

К умеренным нарушениям относятся :

Задержка психического развития . Бывает общей (запаздывает формирование всех сфер психики), частичной (наблюдается частичное недоразвитие одной или нескольких сфер) задержке; дизартрия.

Органический психосиндром. Проявляется, в основном, в школьном возрасте в виде нарушений различных функциональных систем. При этом ребенок воспринимает информацию частично, недостаточно ее анализирует и использует ограниченно.

Гидроцефалия. В стадии компенсации может не иметь клинической симптоматики. Выявить ее можно только благодаря дополнительным исследованиям. В случае прогрессирующей активной гидроцефалии нарушается внутричерепное давление. При этом наблюдается увеличение размеров головы. Возможны нарушения координации, движения, психики.

В тяжелых случаях дети не могут стоять, ходить, держать голову,сильно отстают в психическом развитии. Масса тела у детей постепенно увеличивается.

Прогноз при менингите у детей

У детей первостепенную роль играет форма заболевания, а также своевременность и грамотность лечения.

Профилактика менингита у детей

К числу основных мер, направленных на предупреждение менингита относятся: адекватное и своевременное лечение любых острых и хронических инфекционных заболеваний; регулярное закаливание детей;

срочная иммунизация специальной менингококковой вакциной детей, имевших контакт с больным менингитом человеком.

Восстановление после менингита, а также его профилактика – одна из основных задач здравоохранения.

Менингит

Менингит — заболевание, при котором развивается воспаление мозговых оболочек: защитных оболочек, покрывающих головной и спинной мозг. Чаще всего менингит вызывают бактерии, вирусы, простейшие и грибки. Однако возможна неинфекционная форма менингита, когда мозговые оболочки воспаляются из-за некоторых заболеваний, лекарств, травм. (1)

Причины менингита

Причины заболевания — различные виды возбудителей. В зависимости от их типа, различают виды менингита, которые они могут вызывать:

бактериальный. Его могут вызывать различные виды бактерий, в том числе менингококки, стафилококки, стрептококки, кишечная палочка и другие

вирусный. Возможные возбудители этой формы — вирусы паротита, герпеса, гриппа и т. п.;

грибковый могут вызвать кандиды, криптококк;

форма менингита, вызванная простейшими — ее причинами могут быть амебы, токсоплазмы и другие простейшие;

смешанная форма менингита возникает, если в организме одновременно обнаружено несколько возбудителей, каждый из которых может стать причиной менингита.

Виды, формы менингита

По скорости развития заболевания различают несколько форм. Очень быстрое, внезапное развитие симптомов — это молниеносная форма менингита. Острая форма менингита развивается в течение 1–2 дней. При подостром менингите симптомы развиваются в течение нескольких дней или недель. Хронический менингит длится более 4 недель, а если после исчезновения симптомов заболевание вновь возвращается, то это рецидивирующий менингит.

По типу воспалительного процесса выделяют два типа менингита — серозный, который чаще всего развивается при вирусной инфекции (энтеровирусы, аденовирусы, вирус паротита, гриппа, клещевого энцефалита) и гнойный менингит — более тяжелая форма, вызываемая бактериальной инфекцией. Наиболее частыми возбудителями гнойного бактериального менингита являются менингококки, пневмококки и гемофильная палочка типа b (Hib).

По происхождению формы менингита делят на первичный и вторичный. Первичный развивается как самостоятельное заболевание. Вторичный менингит является следствием или осложнением уже имеющейся в организме инфекции, например, отита, гриппа, туберкулеза, часто протекает в форме серозного.

По распространенности воспаления различают: спинальный (или менингит спинного мозга ) — воспалительный процесс развивается в оболочках спинного мозга. Если воспаление в основном локализовано в области верхней части головного мозга, то это конвекситальный менингит, а при воспалении нижней части мозга развивается менингит базальный. Процесс, охватывающий и головной, и спинной мозг, носит название цереброспинального — так часто протекает менингококковый менингит. (1)

Симптомы менингита головного мозга

В зависимости от причины, вызвавшей менингит, симптомы этого заболевания могут быть разными. Но менингиты имеют также общие симптомы, называемые менингеальными. Они делятся на общемозговые — возникающие из-за повышения внутричерепного давления и истинные менингеальные симптомы, которые возникают вследствие воспаления оболочек головного мозга. (1)

Среди ранних общемозговых симптомов чаще всего появляется головная боль. Она может быть распространенной, а может отмечаться на отдельных участках головы, степень выраженности боли также различается. У многих боль усиливается при шуме, смене положения, включении освещения. Маленькие дети могут реагировать на нее так называемым «мозговым криком» — это повторяющиеся монотонные пронзительные вскрики.

Головная боль может сопровождаться сильной внезапной рвотой, которая не приносит облегчения. Могут быть судороги, тики (неконтролируемые движения мелких мышц), изменения сознания.

Из менингеальных симптомов могут проявляться:

типичная поза с запрокинутой головой, согнутыми руками и подтянутыми к животу ногами («поза легавой собаки»);

ригидность (жесткость) затылочных мышц: не удается попытка со стороны прижать подбородок больного к груди;

другие симптомы, говорящие о раздражении мозговых оболочек.

Другие симптомы могут иметь различия в зависимости от типа возбудителя, приведшего к заболеванию и от вида менингита. Они рассмотрены отдельно в описании соответствующих форм.

Вирусный менингит

Вирусные менингиты могут быть вызваны энтеровирусами, в том числе вирусами Коксаки А, ECHO, эпидемического паротита, парагриппа, вирусами семейства герпеса (вызывающие простой герпес, опоясывающий лишай, болезнь Эпштейна-Барр, детскую розеолу), вирусом клещевого энцефалита и другими.

По типу воспаления это, чаще всего, серозный менингит.

Инкубационный период — время от момента попадания возбудителя в организм до развития симптомов заболевания, — у взрослых составляет в среднем от 6 до 14 дней. У детей он может быть короче или длиннее, а признаки заболевания могут быть менее выражены.

Клиника вирусных менингитов

Как правило, первыми появляются жалобы, которые могут свидетельствовать об инфекционном заболевании: слабость, недомогание, повышение температуры, головная боль. Затем, в течение 1–3 дней присоединяются менингеальные симптомы, которые могут включать ригидность затылочных мышц, симптомы Брудзинского, симптом Кернига, повышенную чувствительность к свету, звукам, прикосновениям. У грудных детей может выбухать и пульсировать родничок, отмечаться симптом Лесажа, при котором взятый подмышки ребенок на весу подтягивает ножки к животу.

При некоторых видах вирусного серозного менингита клиническая картина может быть невыраженной, стертой, жалобы могут быть умеренными, а менингеальные симптомы выглядеть стертыми, неочевидными. Так, менингиты, возникающие на фоне аденовирусной инфекции, зачастую протекают без менингеальных симптомов, но с выраженным воспалением носоглотки и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом.

Менингит, вызванный вирусом эпидемического паротита, может протекать с интенсивными болями в животе, признаками панкреатита, воспалением яичек или яичников.

Затяжное течение может быть при менингите, вызванном вирусами герпеса. Часто он начинается с признаков герпеса — типичных пузырьков на слизистых, опоясывающего лишая и т. д. Нередко такой менингит протекает без менингеальных симптомов.

Для менингита при клещевом энцефалите, как правило, характерно быстрое начало, с подъемом температуры, выраженной интоксикацией, мышечными болями и менингеальными симптомами. Он может протекать волнообразно — после острого периода температура снижается, а через несколько дней снова поднимается. Выздоровление часто затягивается, довольно долго сохраняется слабость, астения, неврологическая симптоматика.

Диагностика вирусного менингита

Поставить правильный диагноз может только врач, поэтому если есть подозрения, что у больного может быть менингит, то стоит обратиться за медицинской помощью. Врач проведет опрос пациента или его близких, осмотр и оценку состояния и если возникнет необходимость, то для того, чтобы убедиться, что симптомы вызваны воспалением менингеальных оболочек, назначит забор спинномозговой жидкости и оценку ее показателей.

В большинстве случаев лечение вирусного менингита симптоматическое. Рекомендует постельный режим, приглушенный свет. В начале заболевания проводят дезинтоксикационную терапию по показаниям, назначают препараты, облегчающие симптомы: головную боль, рвоту, повышение температуры, боли в животе, спазмы, судороги. При менингите, вызванном вирусом из семейства герпесвирусов врач может назначить внутривенное капельное введение противовирусного препарата ацикловира.

При правильном лечении протекают вирусные менингиты, как правило, довольно легко, прогноз в большинстве случаев благоприятный. (1) (2)

Вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок РФ может служить оптимальным способом защиты от риска развития некоторых форм вирусного менингита. Это вакцинация от вирусов полиомиелита, эпидемического паротита и кори.

В отношении других вирусов эффективными могут быть мероприятия, направленные на снижение риска передачи вируса от носителей и больных к здоровым. К ним относятся:

выявление заболевших и своевременное разобщение контактов (карантин);

соблюдение норм личной гигиены и санитарной культуры;

укрепление и поддержание иммунитета;

комплекс мер со стороны органов здравоохранения. (1) (2)

Бактериальный менингит

Бактериальные менингиты могут быть вызваны менингококками, пневмококками, гемофильной палочкой, туберкулезной палочкой, а также стафилококками, сальмонеллами, листериями и другими бактериями. Воспалительный процесс в оболочках спинного и головного мозга, вызванный бактериями, в большинстве случаев является гнойным.

«В 2015 году в РФ из 2452 случаев гнойного бактериального менингита […] в этиологической структуре преобладал менингококк (44%). Далее по частоте выделения следовал пневмококк (26%), далее — гемофильная палочка (10%). На долю прочих микроорганизмов пришлось 19%». (3)

Согласно источнику (3) «наибольший риск заболеть гнойным бактериальным менингитом любой этиологии характерен для детей до 5 лет, при этом более выражен в этой группе риск заболеть генерализованными формами менингококковой инфекции, далее в этой возрастной группе следует гемофильный менингит, далее пневмококковый менингит»

Менингококковый менингит

Для этой формы типично острое начало заболевания. Интоксикация, повышение температуры могут быть выраженными, также как и другая симптоматика. Интенсивность жалоб нарастает очень быстро, отмечается сильная головная боль, лихорадка, не приносящая облегчения многократная рвота, резкое повышение чувствительности к свету, звукам, прикосновениям, движению. Вскоре присоединяются менингеальные симптомы: «поза легавой собаки», симптомы Кернига, Брудзинского. При тяжелом течении у больного могут появиться судороги, нарушения сознания вплоть до комы.

У детей грудного возраста начало гнойного менингита сопровождается плачем на фоне беспокойного поведения, отказа от груди, вскрикиваниями, резкой реакцией на прикосновения (отдергивание конечностей, вздрагивание, усиление плача), судорогами. При проведении обследования могут выявляться менингеальные симптомы — Лесажа, ригидность затылочных мышц, типичная менингеальная поза.

При распространении инфекции и воспаления, попадании менингококков в кровь состояние больного усугубляется. Может развиться менингококцемия (сепсис, заражение крови) и инфекционно-токсический шок. К описанным выше симптомам присоединятся геморрагическая сыпь, ухудшается работа сердца и сосудов. При инфекционно-токсическом шоке ухудшение состояния может прогрессировать очень быстро, повышенная температура и сыпь появляются почти одновременно, развиваются судороги, нарушается сознание.

При подозрении на менингококковый менингит рекомендуется обратиться за срочной медицинской помощью, поскольку эта форма менингита может быстро прогрессировать (вплоть до летального исхода) и вызывать тяжелые осложнения.

Для постановки диагноза врач опирается на данные осмотра и других обследований, по результатам которых он может назначать исследования спинномозговой жидкости, анализ крови, молекулярные методы диагностики (например, ПЦР) для уточнения типа возбудителя. По данным обследования устанавливается диагноз, назначается лечение: антибиотики, детоксикационная и симптоматическая терапия, при необходимости может проводиться коррекция обезвоживания и других обменных нарушений.

Длительность заболевания при правильно проводимом лечении в среднем может составлять от 2 до 6 недель. Без лечения высока вероятность летального исхода или развития тяжелых осложнений, приводящих к инвалидности: по данным источника у 10–20% перенесших бактериальный менингит развиваются повреждения мозга, утрата слуха, когнитивные нарушения, трудности в обучении. В тяжёлых случаях возможна гангрена пальцев кистей, стоп, ушных раковин. (4)

В настоящее время в России зарегистрированы следующие вакцины для профилактики тяжелых форм менингококковой инфекции.

Менингококковые полисахаридные вакцины:

моновалентная (серогруппа A) — одновалентная против серогруппы А полисахаридная сухая;

четырехвалентная (серогруппы A, C, W, Y).

моновалентная (серогруппа C);

четырехвалентные (серогруппы A, C, Y, W).

Пневмококковый менингит

Этот вид менингита вызывают пневмококки различных типов. Чаще всего развивается он у детей раннего возраста. «Особенно беззащитными перед пневмококком оказываются маленькие дети до 2 лет, чей организм не в состоянии противостоять инфекции.» Для этой возрастной группы пневмококки — это наиболее частая причина тяжелых форм пневмонии, отита, а также вторая по частоте причина бактериального менингита. инфекция №1 и наиболее частая причина тяжелых форм пневмонии, отита, менингита». (9)

Пневмококковый менингит протекает в форме гнойного менингита, может быть первичным или вторичным, когда он возникает на фоне имеющегося заболевания — отита, пневмонии, синусита.

Развитие инфекции и, соответственно, жалобы и клинические признаки, могут развиваться в двух формах. Первичные пневмококковые менингиты развиваются, как правило, остро и наиболее типичны для детей старше 5 лет и взрослых. Температура тела резко повышается, быстро появляются симптомы интоксикации — слабость, вялость, сонливость, тошнота, головные боли. Спустя 2–3 дня от появления первых признаков, присоединяются менингеальные симптомы, многократная рвота без облегчения состояния. Грудные дети монотонно плачут, периодически вскрикивают и стонут, выбухает родничок. У детей и у взрослых могут появиться высыпания на слизистых, в виде мелких петехий, напоминающих геморрагическую сыпь.

Часто процесс воспаления затрагивает вещество головного мозга (менингоэнцефалит), и на его фоне отмечаются тяжелые проявление со стороны нервной системы: судороги, парезы, хаотичные движения конечностей, нарушения сознания, что может закончиться комой.

Затяжное течение чаще всего имеют вторичные пневмококковые менингиты. Симптомы развиваются постепенно, в течение 2–7 дней, сначала они напоминают ОРВИ, температура тела может быть повышена, но иногда может оставаться нормальной. Далее в течение нескольких дней жалобы становятся сходными с симптомами острого пневмококкового менингита.

Для установления диагноза и назначения адекватной терапии врач может назначить забор крови и спинномозговой жидкости с последующим лабораторным исследованием. Лечение заключается в назначении антибиотиков, к которым чувствителен возбудитель, проведении мероприятий по поддержанию работы органов и систем, симптоматическая терапия. (1) (2)

При своевременном назначении лечения в течение первой недели состояние начинает улучшаться, постепенно стихает воспаление и вызванные им симптомы. Однако прогноз при пневмококковом менингите серьезный, поскольку при этой форме менингита «осложнения в виде задержки умственного развития, нарушения двигательной активности, эпилепсии и глухоты встречаются достоверно чаще, чем в исходе бактериальных менингитов иной этиологии» (9). Особенно тяжелым может быть прогноз в случае перехода менингита в септическую форму, которая может привести к эндо- и перикардитам, артритам и другим серьезным осложнениям.

Согласно данным сайта yaprivit.ru «массовая вакцинация более чем на 80% снижает частоту пневмококковых менингитов… Носительство пневмококков у детей сокращается, соответственно меньше болеют и невакцинированные дети и взрослые».

В РФ вакцинация осуществляется следующими вакцинами:

10-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина — ПКВ10;

13-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина — ПКВ13.

Обе эти вакцины могут использоваться у детей с 2 месяцев и взрослых.

23-валентная полисахаридная вакцина — ППВ23.

Может использоваться у детей с возраста 2 лет и взрослых. (6)(9)

Гемофильный менингит (Нib-менингит)

Эта форма менингита вызывается гемофильной палочкой типа b и чаще всего отмечается у детей до 5 лет, но может быть и у детей старшего возраста — до 8 лет, также отмечен рост заболеваемости у взрослых. (7)(9)

Жалобы и симптомы зависят от возраста больного, состояния его организма и длительности заболевания. У детей Нib-менингит чаще начинается внезапно, с повышением температуры, неоднократной рвотой, головной болью. У маленьких детей отмечается «мозговой крик», выбухание родничка, выраженно беспокойство. К этим общемозговым симптомам присоединяются менингеальные: симптомы Брудзинского и Кернига, Лесажа у детей до года, ригидность затылочных мышц. Также быстро могут появиться судороги, нарушения сознания вплоть до комы.

Если Нib-менингит развивается как вторичное заболевание, то развитие симптомов идет медленно, начинается с жалоб по основному заболеванию, а затем уже присоединяются симптомы менингита и общемозговая симптоматика.

Лечение начинается сразу после установления диагноза, еще до получения результатов исследования крови и ликвора. Назначаются комбинации антибиотиков в больших дозах, ведется борьба с симптомами, профилактика осложнений, а после уточнения данных обследования подбираются антибиотики с учетом выявленного возбудителя.

Гемофильная форма менингита плохо поддается лечению из-за особенности возбудителя: палочки Hib вырабатывают фермент, который защищает их от антибиотиков. По этой причине у трети больных, получавших правильное лечение, развиваются различные неврологические осложнения: судорожный синдром, отставание в развитии, утрата слуха и зрения. Летальность при тяжело протекающем гнойном гемофильном менингите может достигать 16–20%. (1) (7) (9)

Высокоэффективной мерой профилактики Hib-менингита (и других форм Hib-инфекции) является вакцинация (8). В настоящее время вакцинация всех детей первого года жизни против данной инфекции включена в календари прививок более 180 стран мира (8). В настоящее время в России, в отличие от большинства других стран, вакцина против Hib-инфекции рекомендована только для детей из определенных групп риска (5). В России вакцины против Hib-инфекции доступны как в форме моновакцин, так и в составе комбинированных (5-,6-компонентных) вакцин.

Считаешь материал полезным? Поделись с друзьями!

Менингококковая инфекция у детей

Согласно международной классификации, различают такие виды менингококковой инфекции:

Менингококковой инфекции подвержены только люди, она относится к группе капельных инфекций. Инфекцию распространяет больной человек и носители без видимых симптомов. Самую большую опасность больной представляет в первые дни болезни, в особенности при катаральных явлениях в носоглотке. Меньшую опасность для здоровых людей представляют здоровые носители без острых воспалительных явлений в носоглотке. Но их количество гораздо больше, чем количество больных с явными симптомами.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Во внешней среде менингококк неустойчив. Для заражения необходимы скученность детей в помещении, длительность контакта с зараженным человеком. Восприимчивость к менингококку невысокая. Каждые 8-30 лет случаются подъемы заболеваемости, причины которых точно не установлены.

Уровень заболеваемости повышается в феврале-мае. Менингококковой инфекции подвержены взрослые и дети любого возраста. Но наиболее часто заболевания, вызванные менингококком, встречаются среди детей до 14 лет. Дети до 3-х месяцев заболевают редко, но случаи заболевания новорожденных и грудничков не исключены. Ребенок может заразиться, будучи еще внутри утробы матери.

Вероятность смерти как исхода болезни зависит от многих факторов. Летальный исход грозит детям до 12 месяцев, в особенности те, у кого проявляются сопутствующие заболевания. Вовремя диагностированные болезни при адекватном лечении сводят на нет вероятность летального исхода.

Что провоцирует / Причины Менингококковой инфекции у детей:

Возбудитель — менингококк, относится к роду Neisseria — Neisseria meningitides. Менингококк, находясь вне организма человека, погибает через пол часа. Животные не восприимчивы к данной инфекции. Большинство штаммов менингококка на сегодняшний день все еще чувствительны к левомицетину, пенициллину, тетрациклину и эритромицину.

Доказана способность менингококков к образованию L-форм, которые могут быть причиной затяжного течения менингококкового менингита.

Патогенез (что происходит?) во время Менингококковой инфекции у детей:

Из-за эндотоксемии, метаболических и гемодинамических нарушений может появиться острое набухание и отек мозга.

Иммунитет. После перенесенной менингококковой инфекции, которая проявлялась типичными симптомами, а также после длительного носительства, в организме вырабатываются специфические антитела. С четвертой недели от начала заболевания титры антител снижаются.

Патоморфология. В месте попадания возбудителя в организм – носоглотке – наблюдается воспалительный процесс – менингококковый назофарингит.

Если инфекция вызвала поражение ЦНС, воспалительный процесс локализировался в мягких тканях мозговых оболочек. Закупорка гнойным экссудатом или облитерация путей оттока ликвора, которые происходят в некоторых случаях, вызывают водянку головного мозга – гидроцефалию.

Менингококкемия сопровождается кровоизлияниями, тромбозом сосудов и обширными некрозами. При поражении суставов обнаруживаются синовиальный выпот или гнойный артрит. Гнойное воспаление может быть в сосудистой оболочке глаза.

Симптомы Менингококковой инфекции у детей:

Менингококковая инфекция может проявляться различными симптомами. Может быть локализированная форма болезни – острый назофарингит; генерализированные формы — менингококкемия, менингит; смешанная форма – менингит в сочетании с менингококкемисй; редкие формы — менингококковый эндокардит, менингококковая пневмония, менингококковый иридоциклнт и т. д.

Инкубационный период продолжается от 2 до 10 суток.

Острый назофарингит является наиболее распространенной формой заболевания (80% от всех случаев менингококковой инфекции). Начинается остро, температура тела достигает уровня 37,5—38,0 ˚С. Проявляются такие симптомы: головная боль, головокружения (не всегда), боль при глотании, першение в горле, заложенность носа, адинамия, вялость, бледность кожи.

Зев гиперемирован, задняя стенка глотки отечна, с небольшим количеством слизи.

Часто температура тела не повышается, а общее состояние ребенка удовлетворительно, катаральные явления в глотки весьма слабые. Анализ крови порой показывает умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, но в ½ случаев состав крови неизменный.

Течение назофарингита благоприятное, температура приходит в норму стустя 2-4 суток. Ребенок выздоравливает на 5-7-й день. Менингококковый назофарингит в части случаев может быть только начальным симптомом генерализованной формы болезни.

Менингококкемия (менингококковая бактериемия, менингококковый сепсис) — клиническая форма менингококковой инфекции, при которой, кроме кожи, могут поражаться различные органы (надпочечники, почки, легкие, селезенка, глаза, суставы).

Менингококкемия имеет острое начало, иногда внезапное, температура тела быстро повышается до высоких отметок. Ребенка знобит, наблюдается сильная головная боль, повторная рвота. Поскольку груднички не могут рассказать о головной боли, этот симптом у них проявляется пронзительным криком и плачем.

В более тяжелых случаях возможна потеря сознания, у детей раннего возраста — судороги. Симптомы нарастают на протяжении 1-2 суток. В конце первого или в начале второго дня заболевания проявляется геморрагическая сыпь на всем теле, но наибольшее ее количество сосредоточено на ягодицах и ногах.

На местах обширных поражений некрозы в последующем отторгаются и образуются дефекты и рубцы. Может быть поражение суставов в виде синовитов или артритов. Обычно находят изменения мелких суставов пальцев рук, ног, реже крупных суставов. От детей могут поступать жалобы на боль в суставах, иногда визуально заметно их припухание, гиперемия кожи над суставами.

В сосудистой оболочке глаз развиваются увеит, иридоциклохориоидит. При поражении сердца провляются такие симптомы как цианоз, одышка, глухость сердечных тонов, расширение его границ и т. д.

Анализ крови при менингококкемии показывает высокий лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, повышенную СОЭ.

Менингококкемия бывает таких форм: легкая, среднетяжелая и тяжелая. Самой тяжелой формой признана молниеносная. В таких случаях болезнь начинается резко, температура тела повышается, появляется обильная гаморрагическая сыпь, элементы которой быстро сливаются, становясь похожими на трупные пятна. Кожа ребенка бледная и холодная на ощупь, черты лица заостряются. Артериальное давление сильно снижается, наблюдается тахикардия, нитевидный пульс, выраженная одышка. Менингеальные симптомы непостоянны. На заключительном этапе появляется рвота в виде «кофейной гущи».

Может появиться острое набухание и отек мозга, что проявляется такими симптомами как резкая головная боль, судороги, потери сознания, психомоторное возбуждение, повторная рвота. Если не проведена своевременная терапия, летальный исход наступает спустя 12-24 часа после начала заболевания.

Менингококковый менингит – еще одна форма заболевания, которая начинается остро, с сильно повышенной температуры и сильного озноба. Проявляются такие симптомы как головная боль, не имеющая четкого расположения, беспокойство, расстройства сна, вскрикивания. Возбуждение у некоторых детей может сменяться заторможенностью, безразличием к окружающему.

Могут возникать боли по позвоночнику. От прикосновений болевые ощущения усиливаются. Гиперестезия – один из характерных и наиболее проявляющихся симптомов гнойного менингита. Также важным симптомом является рвота, которая не связана с приемами пищи, и начинающаяся с первого дня заболевания.

При менингококковом менингите у маленьких детей важным симптомом являются судороги, которые появляются с первого дня болезни. На 2-3-й день начинаются менингеальные симптомы.

Чаще всего сухожильные рефлексы повышены, но могут отсутствовать при тяжелой интоксикации. Появление очаговой симптоматики говорит об отеке и набухании мозга. При менингококковом менингите лицо ребенка бледное, с выражение страдания, наблюдается легкая инъекция склер. Фиксируют также учащение пульса, приглушенность сердечных тонов, понижение артериального давления. При тяжелых формах дыхание поверхностное, учащенное. У маленьких детей могут проявляться поносы с первых дней, что утрудняет диагностику. Анализ крови показывает лейкоцитоз, нейтрофильиый сдвиг, анэозинофилию, повышенную СОЭ. В моче также изменения: цилиндрурия, незначительная альбуминурия, микрогематурия.

Для диагностики значение имеют изменения в спинномозговой жидкости. В самом начале заболевания жидкость прозрачна, но быстро становится мутной, гнойной из-за большого содержания нейтрофилов. Плеоцитоз большой, до нескольких тысяч в 1 мкл.

Менингококковый менингоэнцефалит – форма менингококковой инфекции, которая случается в основном у детей раннего возраста. С первых суток заболевания при данной форме наблюдается энцефалитическая симптоматика: нарушение сознания, двигательное возбуждение, поражение III, VI, V, VIII, реже других черепных нервов, судороги. Есть вероятность монопарезов, бульбарных параличей, мозжечковой атаксии, глазодвигательных расстройств. Болезнь имеет тяжелое течение, нередко заканчивается летальным исходом.

Менингококковый менингит и менингококкемия. У большинства больных встречается сочетанная форма менингококковой инфекции — менингит с менингококкемией. На первый план могут выходить как симптомы менингита и менингоэнцефалита, таки симптомы менингококкемии.

У маленьких детей течение заболевания может утяжеляться за счет синдрома церебральной гипотензии. Черты лица при этом заостряются, глаза западают, вокруг них образуются темные круги, фиксируют такие симптомы как гипотония и судороги. Слабеют или не проявляются менингеальные симптомы, угасают сухожильные рефлексы.

Течение менингококкового менингита может существенно утяжеляться и в случае распространения воспалительного процесса на эпендиму желудочков мозга. Эпендиматит проявляется клиническими симптомами менингоэнцефалита: двигательное беспокойство, сонливость, прострация, гиперестезия и пр. Характерна поза ребенка: ноги вытянуты, голени перекрещены, пальцы сжаты в кулак.

Бывают легкие абортивные варианты болезни. Они характеризуются слабо выраженными симптомами интоксикации, непостоянными менингеальными симптомами. Для диагностики необходимо проведение спинномозговой пункции.

Диагностика Менингококковой инфекции у детей:

В типичных случаях диагностика ничем не затруднена. Для менингококковой инфекции характерны высокая температура тела, острое начало болезни, рвота, головная боль, симптомы раздражения мозговых оболочек, гиперестезия, геморрагическая звездчатая сыпь.

Для диагностики менингококкового менингита решающее значение имеет спинномозговая пункция. Но при серозных формах менингококкового менингита жидкость может быть прозрачной или слегка опалесцирующей. В таких случаях используется антибиотикотерапия, чтобы оборвать процесс на стадии серозного воспаления.

Для диагностики применяют бактериологическое исследование спинномозговой жидкости и мазков на присутствие менингококка. Применяют такие серологические методы как РПГА и ИФА.

Менингококковую инфекцию, протекающую по типу менингококкемии, отличают от скарлатины, кори, геморрагических васкулитов и т. д. Менингококковую инфекцию с поражением ЦНС отдичают от токсического гриппа, прочих ОРВИ, проходящих с менингеальными и энцефалитическими явлениями.

Прогноз. Своевременно начатое лечение гарантирует благоприятный прогноз. Но летальность в наши дни составляет 5% от всех случаев. Наибольшая летальность – у грудничков. Плохой прогноз при остром набухании и отеке мозга, а также при развитии церебральной гипотензии.

После выздоровления от менингококковых заболеваний сохраняются длительное время астеновегетативные явления, церебральная астения, иногда легкая очаговая симптоматика.

Поздно начатое лечение грозит отставанием в умственном развитии, глухотой, частичной атрофией зрительного нерва и формированием гидроцефалии.

Менингококковая инфекция у детей 1-го года жизни. Среди грудничков чаще всего встречаются менингококкемия и ее молниеносные формы. При менингите сенингеальные симптомы выражены слабо или вовсе отсутствуют. Проявляются общеинфекционные симптомы: гиперестезия, клонико-тонические судороги, повторная рвота и пр.

Менингококковый менингит у грудничков начинается плачем, общим беспокойством, плохим сном и пронзительным криком. Далее проявляется вялость вместо выше указанных симптомов. Для диагностики важно напряжение и выбухание большого родничка.

Менингококковый менингит у грудничков в большинстве случаев дифференцируют с органическими поражениями ЦНС и спазмофилией. Но при этих состояниях температура у ребенка не повышается, нет напряжения и выбухания большого родничка, нет также симптома подвешивания Лессажа. Спинномозговая жидкость в норме.

У малышей до 12-ти месяцев болезнь протекает медленнее. Позже, чем у старших детей, у грудничков нормализируется спинномозговая жидкость и позже улучшается общее состояние. Также у них чаще отмечаются остаточные явления, такие как поражение внутреннего уха, параличи и пр. Довольно часто к болезни присоединяется отит, пневмония, что связано со вторичной микробной флорой.

Лечение Менингококковой инфекции у детей:

Все больные с менингококковой инфекцией или с подозрением на нее должны быть госпитализированы в обязательном порядке. Их помещают в специализированные отделения или в диагностические боксы. Применяют комплексное лечение, при этом учитывается тяжесть заболевания.

Генерализированную форму менингококковой инфекции у детей лечат пенициллинотерапией массивными дозами. Видимый эффект наступает через 10-12 часов после начала лечения. Курс составляет около 5-8 суток. Температура тела после этого срока приходит в норму, менингеальный синдром исчезает, общее состояние ребенка улучшается. Не смотря на то, что пенициллины эффективны, на сегодняшний день врачи отдают предпочтение цефалоспориновому антибиотику цефтриаксону (роцефин), который хорошо проникает в спинномозговую жидкость и медленно выводится из организма. Потому его вводят 1-2 раза в сутки, доза составляет от 50 до 100 мг на 1 кг тела в сутки.

Контроль эффективности лечения антибиотиками проводят при помощи спинномозговой пункции. Лечение прекращают, если в жидкости цитоз не превышает 100 клеток в 1 мм 3 и он лимфоцитарный. При нейтрофильном плеоцитозе продолжают введение антибиотика в той же дозе на протяжении 2-3 суток.

Два антибиотика обычно не сочетают, т.к. эффективности лечению это не прибавит. Комбинируют их, если есть присоединение бактериальной флоры и возникновение гнойных осложнений — пневмонии, остеомиелита и т. д.

Одновременно с этиотропной терапией при менингококковой инфекции у детей проводят комплекс патогенетических мероприятий, целью которых является борьба с токсикозом и нормализация обменных процессов. Больным рекомендуют выпивать оптимальное количество жидкости, также прописывают внутривенные инфузии 5—10% раствора глюкозы, реополиглюкина, альбумина, плазмы и пр. Врач может назначить введение донорского иммуноглобулина.

При очень тяжелых формах менингококкемии, которые проходят с синдромом острой надпочечниковой недостаточности, лечение включает одновременное с приемом антибиотиков внутривенное струйное введение жидкости (пока не появится пульс), использование гидрокортизона в дозе от 20 до 50 мг. На капельное введение жидкости переходят после появления пульса. Внутривенно вводят также кокарбоксилазу, альбумин, строфантин или коргликон, АТФ, аскорбиновую кислоту.

Курс инфузионной терапии зависит от состояния больного ребенка. Как правило, ее применяют только в первые несколько дней от начала менингококковой инфекции. Когда необходимый эффект достигнут, количество вводимой жидкости уменьшают, отменяют кортикостероидные гормоны. Стероидная терапия продолжается в общем не более 3-5 суток. Лечение глкжокортикоидами можно дополнять внутримышечным введением дезоксикортикостеронацетата (ДОКСА) по 2 мг/сут в 4 приема. Для ликвидации ацидоза (смещения кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности) применяют 4,5% раствор гидрокарбоната натрия, для борьбы с гипоксией необходима кислородотерапия. Гипокалиемия лечится внутривенными вливаниями препаратов калия.

На самых ранних этапах сверхострого менингококкового сепсиса иногда назначают гепарин, чтобы предупредить ДВС. Доза составляет от 150 до 200 единиц на 1 кг тела внутривенно в 3-4 приема. При почечной недостаточности оправдано назначение эуфиллина, маннитола, глюконата кальция и пр. Если препараты не дают эффекта, назначают гемодиализ.

При остром набухании и отеке мозга или при угрозе их развития показана энергичная дегидратационная терапия (15 — 20% раствор маннитола, альбумин, концентрированная плазма). Как можно раньше должна быть начата дезинтокационная терапия. В отдельных случаях может быть применена оксигенотерапия, противосудорожная терапия. Дегидратацию не проводят больным с синдромом церебральной гипотензии.

Менингококковый назофарингит лечат левомицетином в обычных дозах, длительность курса 5 дней. Детям старшего возраста рекомендуется орошение ротоглотки теплыми растворами фурацилина, гидрокарбоната натрия и т. д. Чтобы предупредить сухость и образование корок в носу, применяют закапывание персикового или вазелинового масла.

Профилактика Менингококковой инфекции у детей:

Следует как можно раньше изолировать больного или носителя менингококковой инфекции. При менингококкемии или гнойном менингите больных срочно госпитализируют. О каждом случае заболевания передают экстренное извещение в СЭС. Если случаи заболевания выявлены в коллективе, туда в течение 10 дней не принимают новых людей и не переводят детей из группы в группу или из класса в класс. Двукратно проводят бактериологическое обследование тех, кто контактировал с больным. Интервал между обследованиями составляет 3-7 дней.

Госпитализация больных назофарингитом или генерализованной формой инфекции проводится, если есть соответствующие клинические и эпидемиологические показания. В таких случаях назначают лечение левомицетином курсом 5 дней. Если больного не госпитализируют, то лиц, контактирующих с ним, не допускают в детские дошкольные и другие закрытые учреждения до получения отрицательного результата бактериологического исследования слизи из носоглотки. Здоровых носителей менингококка не госпитализируют.

После генерализованной формы менингококковой инфекции выписка реконвалесцентов разрешается при избавлении от симптомов и двукратном отрицательном результате бактериологического исследования слизи из носоглотки. Для выписки больных назофарингитом достаточно клинического выздоровления и единоразового бактериологического исследования, которое проводится не ранее чем через 3 суток после окончания лечения.

Для профилактики важны общие гигиенические мероприятия: разукрупнение детских коллективов, обработка предметов обихода хлорсодержащими растворами, частое проветривание помещений, кипячение игрушек, посуды, ультрафиолетовое облучение помещений и т. д.

Для создания активного иммунитета предлагаются убитые, полисахаридные вакцины. Рекомендуют использовать менингококковые вакцины для детей от 12 месяцев в очагах инфекции, а также для массовой вакцинации во время эпидемии. Курс включает только 1 инъекцию. Сформированный иммунитет действует около 2 лет. Для постэкспозиционной профилактики можно применять иммуноглобулин человека нормальный. Носителям менингококка проводят химио-профилактику ампициллином или рифампицином на протяжении 2—3 дней.