Чем лечили туберкулез в 19 веке

В объятиях чахотки: как туберкулез изменил мир

Саша Нелюба СПИД.ЦЕНТР

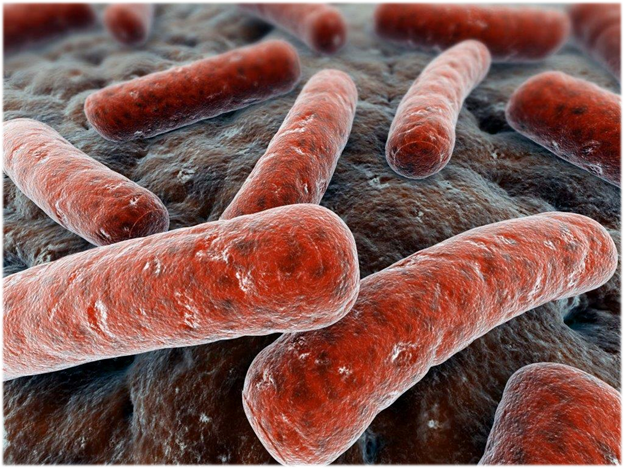

Смерть, которая всегда рядом: ванны из мертвых щенков, чахоточная Венера Боттичелли и Всемирная организация здравоохранения, пассующая перед глобальной эпидемией. Люди болели туберкулезом 7000 лет назад и продолжают умирать от него сегодня. Каждый третий среди нас — латентный носитель палочки Коха. Как чахотка и золотуха убивали цивилизацию, а врачи и ученые бились над вакциной — СПИД.ЦЕНТР рассказывает краткую историю туберкулеза.

Туберкулез сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Характерные для него изменения тканей обнаруживаются в человеческих останках, относящихся примерно к 5000 году до нашей эры (период неолита), и в египетских мумиях. В Древней Греции болезнь называли фтизой, этимология этого слова указывает на истощение. В таком же написании название перекочевало и в английский язык (phthisis), а в России было дословно переведено как чахотка. Именно греческий вариант наименования заболевания закрепился в названии раздела клинической медицины, занимающегося изучением, диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза, — фтизиатрии.

Безусловно, далеко не все чахоточные больные древности, Средневековья и даже XIX века болели именно туберкулезом. До открытия возбудителя и точных диагностических методов чахоткой называли целый ряд заболеваний — от пневмонии и катара (устаревшее название бронхита) до нейросифилиса. Однако сохранившиеся записи анамнезов и труды медиков, начиная с Гиппократа и безымянных ученых Древнего Китая, позволяют судить, что пораженность туберкулезом во все времена была обширной, а с развитием цивилизаций и возвышением городов только росла. По разным данным, сегодня треть населения планеты инфицирована палочкой Коха — возбудителем туберкулеза, а новые случаи заражения происходят каждую секунду. От туберкулеза продолжают умирать до пяти тысяч человек ежедневно.

Чахотка, золотуха, короли-целители и слепые щенки

В трудах Гиппократа, Галлена и Авиценны сохранились описания острых и хронических заболеваний легких с такими проявлениями, как легочные кровотечения, сильный кашель с мокротой и кровохарканьем, истощение организма и упадок сил, обширная интоксикация. Именно Гиппократ ввел в медицинскую практику аускультации, то есть прослушивание, грудной клетки: врачу предписывалось приложить ухо к груди пациента и внимательно прислушаться на вдохе, выдохе и на задержанном дыхании. Посторонние шумы и хрипы сигнализировали о болезни.

Еще в древности многие догадывались о заразности чахотки, но не всегда правильно понимали механизм ее передачи. Иногда полагали, что болезнь передается по наследству, в связи с чем в некоторых странах (например, в Индии) запрещали чахоточным вступать в брак. Однако еще Аристотель предположил, что некое болезнетворное начало витает в воздухе вокруг больного чахоткой. В Древней Персии больных с подозрением на чахотку изолировали от здоровых людей.

по теме

Лечение

«Дышите — не дышите»: Что нужно знать о туберкулезе?

В Средние века туберкулез был известен под двумя названиями — чахотки и золотухи. Первое подразумевало в основном легочную форму, второе — наружную форму инфекции, поражающую кожу, слизистые и лимфатические узлы, в том числе на шее. Золотуху также называли «королевским злом», так как самым верным способом излечения от нее считалось прикосновение короля, но чаще всего не к самому больному, а к монетке, которую несчастному передавали. В XIV веке в очереди на исцеление выстраивались тысячи людей. Говорят, Эдуард I исцелял до двух тысяч золотушных в год. Впрочем, есть все основания полагать, что далеко не все они были больны туберкулезом. Как и в случае с чахоткой, золотухой могли называть множество не связанных друг с другом болезней, включая обычный дерматит.

Дети чаще всего заражались туберкулезом через некипяченое коровье молоко, в основном со смертельным исходом, взрослые — друг от друга. Чем теснее и скученнее люди жили, тем сильнее была пораженность туберкулезом. Легочная форма выкашивала целые монастыри и была в основном городской болезнью, хотя встречалась и в деревнях. При этом о наличии микробов никто не подозревал, а инфекционных больных, в том числе и с туберкулезом, в госпиталях и богадельнях могли укладывать в одну постель со здоровыми людьми, лишь помогая болезни распространяться.

Средневековые английские манускрипты оставили немало занимательных (и абсолютно бесполезных) способов лечения чахотки и золотухи. Среди них — питье женского молока, которое требовалось высасывать прямо из груди кормилицы, а также ванны в отваре из слепых щенков с предусмотрительно удаленными внутренностями.

Со временем человечество накапливало знания и училось точнее дифференцировать заболевания. Венецианский врач Джироламо Фракасторо уже в 1540 году главным источником передачи чахотки называл больного человека, кашляющего с мокротой, и предметы обихода, с которыми он соприкасался. Чем чаще звучали заявления о заразности чахотки, тем сильнее ощущалась необходимость в санитарных мерах.

Испания стала первой страной, издавшей закон об обязательной регистрации чахоточных больных. Это произошло в 1751 году. Вслед за ней подобные законы приняли Италия и Португалия. Больных предписывалось госпитализировать изолированно от пациентов с другими заболеваниями, а их жилища подвергать дезинфекции, уничтожая при этом одежду и предметы обихода.

Бацилла Коха, Х-лучи и туберкулиновая проба

Прорыв в понимании природы туберкулеза произошел в XIX веке. Этому во многом способствовало повсеместное разрешение на вскрытие трупов и появление микроскопов. В 1819 году французский исследователь Рене-Теофиль Лаэннек описал туберкулезный бугорок, или гранулему, а также казеозный некроз, то есть отмершую легочную ткань. Эти два проявления стали основными признаками туберкулеза, тогда же получившего свое современное название — от латинского Tuberculum (бугорок). Вскоре чахотку стали по-другому называть бугорчаткой.

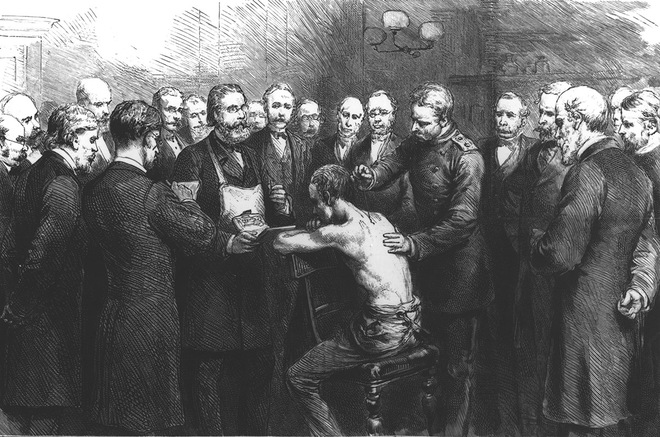

Русский ученый и выдающийся хирург Николай Пирогов в 1852 году описал «гигантские клетки» в туберкулезном очаге и указал на инфекционную природу заболевания. Его выводы подтвердил французский флотский врач Жан-Антуан Вильмен, обративший внимание на высокую пораженность туберкулезом людей, живущих в монастырях, тюрьмах и бараках, а также матросов. В Парижской академии наук 5 декабря 1865 года он прочитал доклад и назвал причиной чахотки некий «инфекционный агент». По техническим причинам он не смог его выделить, но не сомневался в его наличии.

по теме

Лечение

Как победить туберкулез: репортаж из Житомира

Однако с ним спорил один из основоположников клеточной теории, немецкий ученый, физиолог и патологоанатом Рудольф Вирхов, чей авторитет был намного выше, из-за чего инфекционную природу туберкулеза продолжали отрицать вплоть до 24 марта 1882 года, когда немецкий микробиолог Роберт Кох сделал в Берлине доклад «Этиология туберкулеза». В нем он описал бациллу, выделенную из мокроты больного с деструктивным туберкулезом. По имени первооткрывателя бактерию назвали бациллой Коха, или палочкой Коха.

Теперь, когда инфекционная природа туберкулеза не вызывала более сомнений, предстояло найти вакцину. И она появилась лишь спустя 36 лет — в 1918 году французские ученые Кальметт и Герен открыли противотуберкулезную вакцину БЦЖ, а первую прививку сделали через три года — новорожденному. И по сей день БЦЖ остается единственной доступной противотуберкулезной вакциной, по-прежнему обязательной во многих странах, в том числе в России.

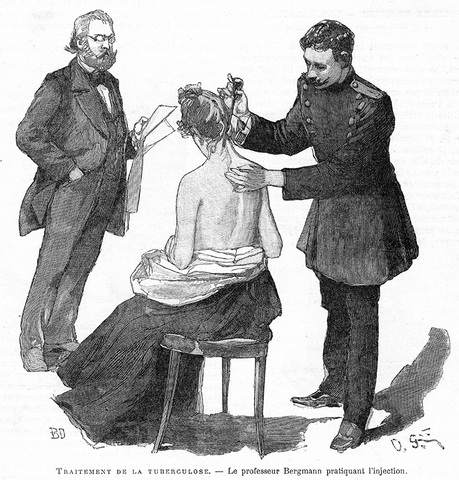

И тем не менее 36 лет, прошедшие между обнаружением возбудителя и открытием действенной вакцины, были потрачены не напрасно. За это время зародилась и усовершенствовалась массовая диагностика туберкулеза. В 1907 году австрийский педиатр Клеменс Пирке разработал накожную туберкулиновую пробу, попутно введя в медицину понятие аллергии. Француз Шарль Манту предложил более действенную внутрикожную, или подкожную, реакцию. Его метод позднее доработал немец Феликс Мендель. Проба Манту на протяжении целого столетия оставалась основным методом диагностики туберкулеза у детей и лишь сравнительно недавно стала уступать позиции более современному диаскин-тесту.

В 1985 году немецкий физик-экспериментатор Вильгельм Рентген открыл X-лучи, за что и был удостоен Нобелевской премии в 1901. А уже через год после открытия Рентгена, в 1986 году, итальянские ученые Бателли и Карбассо предложили использовать рентгенологическую методику для диагностики туберкулеза легких и костей. До сих пор усовершенствованная методика флюорографии остается основным способом массовой диагностики туберкулеза у взрослых.

Несчастная любовь, викторианская мода и война с усами

В добактериологическую эпоху основным источником большинства заразных заболеваний, от чумы и холеры до инфлюэнцы, считались так называемые вредоносные миазмы — зловонные испарения. Второй по популярности причиной болезней оставалось «состояние ума». Вплоть до конца XIX века именно нервное перевозбуждение, а не сепсис, называли виновником родильной горячки.

Источником же чахотки, путая причину со следствием, долгие годы считали меланхолию, в том числе происходящую от несчастной любви. И даже после открытия возбудителя туберкулеза эта связка — любовное томление и чахотка — оставалась неразрывной в художественной литературе, что нашло отражение даже в поздних произведениях Ремарка. Так, обреченной оказывается любовь автогонщика Клерфэ к умирающей от туберкулеза Лилиан в романе «Жизнь взаймы».

Пожалуй, нет другого заболевания, столь часто встречающегося на страницах художественных произведений. В туберкулезном санатории в горах развивается действие «Волшебной горы» Томаса Манна и рассказа «Санаторий» Сомерсета Моэма. Больных чахоткой героев мы находим на страницах Достоевского, Лермонтова, Дюма, Диккенса, Гюго, Тургенева, Бальзака, Куприна, Толстого, Короленко и многих других. От туберкулеза умирает куртизанка Виолетта в опере Джузеппе Верди «Травиата», в чьем образе угадывается дама с камелиями Дюма-сына. Прообразом же обеих, как принято считать, послужила Мари Дюплесси, парижская куртизанка, славившаяся утонченной хрупкой красотой и погибшая в 23 года от чахотки.

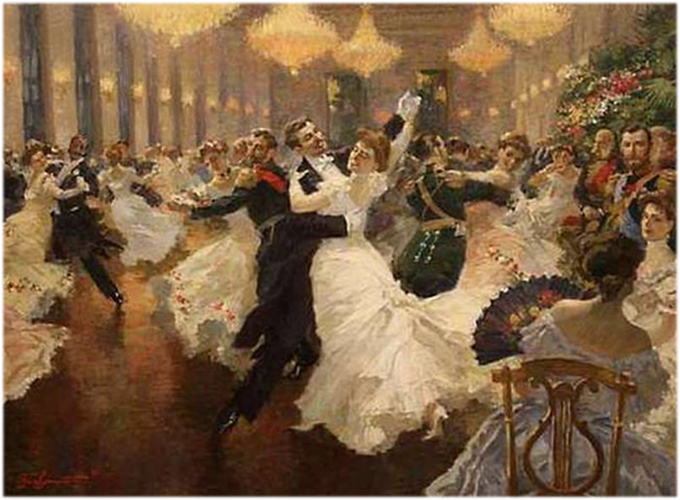

Внешность Дюплесси — практически эталон так называемой викторианской моды, сложившейся под большим влиянием чахотки, что свела в могилы в XIX веке едва ли не четверть взрослого населения Европы. Именно в викторианскую эпоху произошла романтизация туберкулеза, отразившаяся в последующих произведениях искусства, в основном в живописи и литературе. Бледная кожа, нездоровый румянец, худоба, хрупкость и истощенность были верными признаками чахотки, которые имитировали даже те, кому удалось избежать заражения.

Мода на «чахоточность» продержалась вплоть до открытия Кохом туберкулезной бациллы. Не последнюю роль в приверженности этой моде сыграл пиетет перед меланхолией, которую считали признаком благородства и аристократичности. И хотя легочная форма туберкулеза выкашивала тысячами простых работяг, что жили в скученности и антисанитарии, чахотка продолжала считаться «благородной» болезнью.

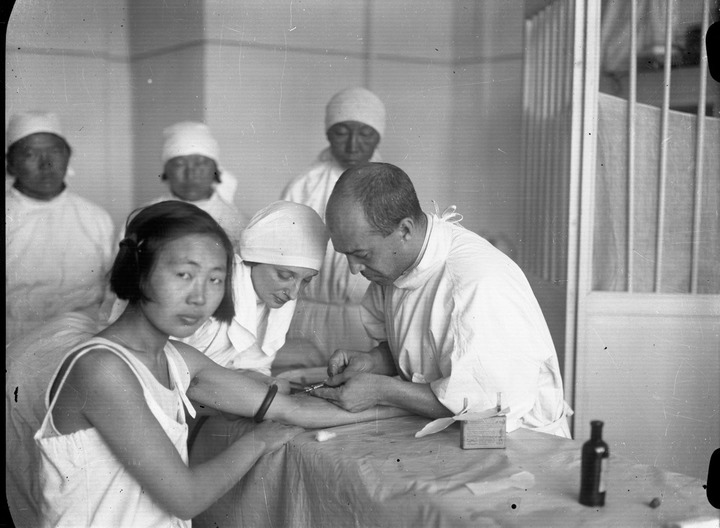

Однако в конце XIX — начале XX века чахоточная мода стала сходить на нет, в том числе под натиском медицинского знания. Вредными были признаны корсеты, затруднявшие дыхание, а длинные юбки со шлейфом, поднимавшие за собой пыль и разносившие по помещениям бациллы, в том числе туберкулезные, стали исчезать из гардеробов. Война с инфекциями затронула и мужскую моду — так, рассадниками бацилл назывались бороды и усы, что заставило врачей, в частности хирургов, массово избавляться от растительности на лице.

Помимо череды изменений, которые туберкулез привнес в моду, и чахотки, на долгие годы закрепившейся в искусстве в качестве синонима трагической судьбы, палочка Коха в XX веке вызвала и более значимые изменения в обществе. Например, расселение по американскому Западу. Несмотря на открытие бациллы и путей ее передачи, теория миазмов все еще была глубоко укоренена в сознании многих людей. И когда нью-йоркский врач Эдвард Трюдо, больной туберкулезом, распространил слух, что чахотка отступает при смене обстановки, в частности при переезде на территорию с более свежим воздухом, тысячи американцев стали переселяться на Запад.

А поскольку теснота, скученность, сырость и контакт с другими инфицированными действительно усугубляли течение болезни, в то время как свежий воздух, усиленное питание и более свободное расселение действительно облегчали состояние (хотя и не гарантировали излечения), вера в горный климат и пользу переезда «на лоно природы» породили моду на туберкулезные санатории. Впрочем, позволить себе такие путешествия могли лишь состоятельные люди, которые в основном и становились героями художественных произведений.

Что связывает Венеру Боттичелли, Чехова и Вивьен Ли?

Туберкулез унес миллионы жизней, в том числе многих знаменитых людей, например, врача и писателя Антона Чехова, художника Амедео Модильяни, актрисы Вивьен Ли, прославившейся ролью Скарлетт О`Хары в экранизации «Унесенных ветром», а также, как считается, натурщицы Симонетты Веспуччи, с которой Ботиччели написал свою знаменитую Венеру.

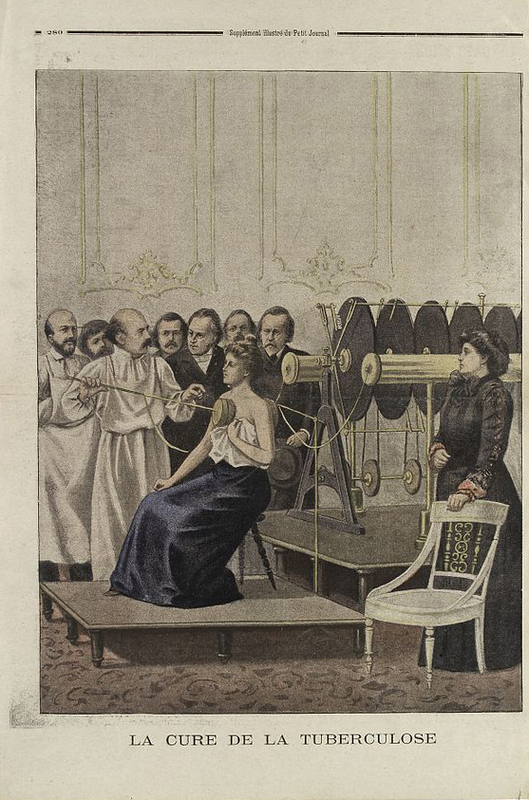

До открытия в 1944 году стрептомицина, первого эффективного противотуберкулезного антибиотика, основные усилия прикладывались к общему укреплению организма больных. Помимо уже упомянутых санаториев, в которых главная ставка делалась на целебный климат и свежий воздух, чахоточных больных старались усиленно кормить, в том числе животными жирами, а также предписывали чередование отдыха и физических упражнений. Чудодейственными считались молоко и жирные молочные продукты — масло и сливки. Использовавшийся в диагностических туберкулезных пробах туберкулин также пытались применять в качестве лекарства, но безуспешно.

Чахотка в XIX веке

Умеренность, отказ от страстей, ослиное молоко, ртуть, крик и смех, составление смет, сон в коровнике и прочие способы вылечить или предотвратить чахотку — а также причины, по которым некоторые вовсе не хотели от нее избавляться

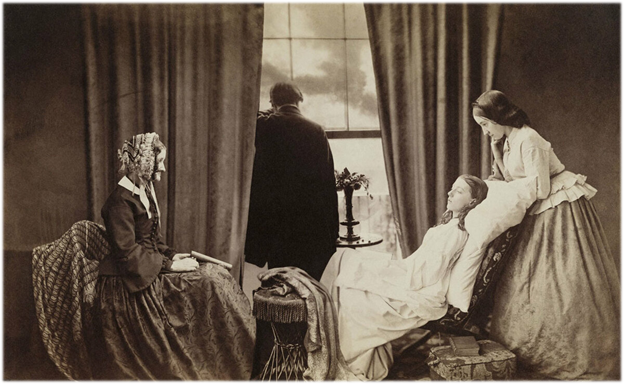

Угасание. Композиционная фотография Генри Пича Робинсона. 1858 годПрикованная к постели девушка умирает от чахотки либо от болезни сердца. Для этого изображения Робинсон скомбинировал, вероятно, пять негативов. © The Royal Photographic Society at the National Media Museum / The Metropolitan Museum of Art

Медицинская справка

Легочный туберкулез, от которого умерли, видимо, три сестры Бронте, Джон Китс, Виссарион Белинский и Антон Чехов — наряду с миллионами безвестных страдальцев, — до сих пор убивает около пяти тысяч человек ежедневно, то есть по человеку каждые 20 секунд.

История

В средневековых захоронениях немало останков со следами костного туберкулеза и туберкулезного шейного лимфаденита. Тогда эта болезнь называлась золотухой. Причиной распространенности средневековой золотухи было сырое коровье молоко, зараженное туберкулезом крупного рогатого скота (Mycobacterium tuberculosis t. bovinus). В книге «Короли-чудотворцы» французский историк Марк Блок описывает чудесное лечение золотухи наложением рук, которое практиковали средневековые властелины, начиная с франкского короля Хлодвига.

Название

Термин «чахотка» появился в русском медицинском обиходе в XVIII веке как калька с древнегреческого слова phthisis — «увядание, иссушение»: под этим именем туберкулез описывали Гиппократ и Гален. Чахотка, скорбь чахоточная — это болезнь, от которой чахнут. Также использовались термины «бугорчатка» — из-за покрывающих легкие бугорков (tuberculum); «жемчужница», или «жемчужная болезнь», — из-за перламутрового цвета гноя и бугорков в запущенной стадии, и со второй половины XIX века «туберкулез».

Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки (Febris nervosa lenta), которая давала о себе знать припадками — резкой переменой температуры тела, учащением пульса, приливами и потливостью. Неслучайно в письмах и дневниках больных виден страх, что простуда или пневмония перейдут в чахотку. Подобно горячке диагноз «чахотка» подразумевал большой и разнообразный букет симптомов, который с трудом поддавался однозначной интерпретации.

Причины

Врачи XVIII — первой половины XIX века видели причину чахотки и других неэпидемических болезней в неумеренности и сильных страстях. В медицине тогда господствовала теория гуморов, которая объясняла здоровье и болезнь балансом четырех телесных жидкостей — крови, флегмы (лимфы), желчи и черной желчи, влиявших на телосложение, темперамент и склонность к тем или иным занятиям. Умеренность в еде и питье, разумное чередование сна и бодрствования, труда и отдыха, физического и умственного напряжения, душевный покой, свежий воздух и благоприятный климат помогали обеспечить равновесие соков и доброе здравие. В свою очередь, любые излишества и эксцессы нарушали равновесие и приводили к «худосочию»: волновали кровь, мешали пищеварению и затуманивали рассудок, ослабляя организм и делая его уязвимым для всяческих болезней.

Считалось, что чахотку, нервную горячку и малокровие способны вызывать слишком тяжелая пища, избыток соли и пряностей, тепловатые напитки — кофе и чай, горячительные напитки — вина и крепкий алкоголь, ненужные кровопускания и «крепкие проносные» — то есть слабительные, которые щедро прописывались докторами во избежание запоров.

Также чахотку влекли за собой сидячий образ жизни и «глубокомысленные упражнения ума»:

Неестественные позы способствовали развитию чахотки и у ремесленников. В 1869 году, рассуждая о причинах болезней, автор «Архива судебной медицины и общественной гигиены» писал:

Кроме того, в группе риска были напрягающие легкие певцы и игроки на духовых инструментах.

Страсти — скорбь, печаль, стыд, гнев и несчастная любовь — были повинны в разрушении душевного равновесия. Наконец, спровоцировать чахотку могли другие болезни, в особенности истерия и ипохондрия. Наиболее подверженными чахотке считались женщины из высшего общества, хрупкие, изнеженные, склонные к страстям и запертые в душных гостиных с пяльцами и вязаньем.

Несмотря на длительную полемику между теми, кто верил, что болезни могут передаваться через прикосновение, и теми, кто возлагал ответственность на атмосферу, климат и поведение человека, в России чахотка долго не считалась заразной болезнью. Окровавленный платок был символом индивидуального страдания, а не воплощением опасной для окружающих инфекции. Тем не менее бытовало мнение, что чахотка передается по наследству — с молоком матери или семенем отца. Специальные руководства описывали приметы, по которым можно распознать детей, втайне несущих в себе чахоточное начало:

Склонность к чахотке давала о себе знать ночными поллюциями, обильными месячными, носовым кровотечением и пристрастием к онанизму. Русский переводчик, комментируя главу о чахотке в медицинском компендиуме 1790 года шотландца Уильяма Бьюкена, одного из самых проницательных терапевтов XVIII века, во всем винил «наши распутства во всяком вымысле, злоупотребление кофея, смертоносную повадку пеленания и шнурования. плотоугодие, а наипаче мерзкую привычку — к рукоблудию, коему предаются молодые люди почти с самого отрочества».

Радикальной профилактикой рукоблудия и нервных горячек было удаление клитора и перевязывание основания пениса бинтом или пластырем.

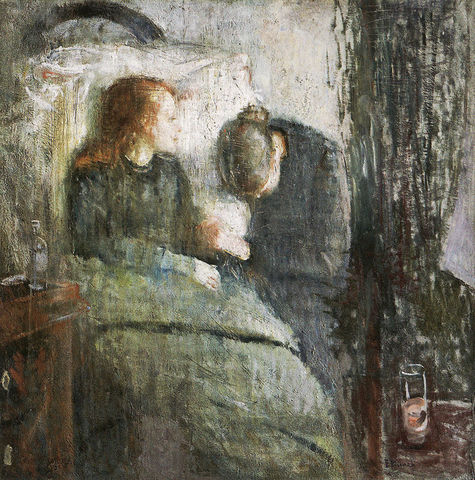

В картине видят воспоминания художника о скончавшихся от чахотки сестре и матери.

© Nasjonalgalleriet, Oslo / Wikimedia Foundation

Жена художника, изображенная на картине, умерла от туберкулеза в возрасте 32 лет.

Чаще всего болезнь поражала стригалей овец, трепальщиков шерсти, полировщиков, граверов, парикмахеров и ткачей. И если более обеспеченные слои мало-помалу начинали устанавливать в квартирах вентиляторы, кипятить воду и молоко и мыть руки несколько раз в день, то в дешевых «меблирашках», углах, трущобах, на фабриках и в мастерских эти гигиенические практики оставались неизвестными до самого конца XIX века.

Диагностика

Тут следует пояснить, что уходящие под лоб глаза — это уже признак агонии.

Лечение

Еще Гален рекомендовал лечить чахотку прогулками на свежем воздухе, молоком и морскими путешествиями. Те же методы использовались врачами Нового времени и во второй трети XIX века породили моду на воды, морские курорты и горные санатории.

Но существовали и лекарственные протоколы для разных стадий чахотки, призванные снять или облегчить симптомы. В 1800-е годы кашель пытались утишить кровопусканием, разжижить мокроту — пилюлями из смеси кардамона, морского лука и аммониака (эта растительная смола и сейчас входит в состав отхаркивающих средств) и улучшить пищеварение с помощью кислых сиропов и горьких отваров. В запущенной чахотке боролись с «гнилостью внутренних соков» с помощью хины и вяжущих средств — мирры и камфоры, а бессонницу и боль снимали настоями наперстянки, цикуты, белладонны и опия. Умирающим прописывались банки, препараты ртути и свинцовый сахар: больной отправлялся на тот свет раньше, чем чувствовал отравление.

В популярных медицинских руководствах советовали, как лечить чахотку подручными средствами. Больному давали исландский мох, сваренный в молоке с сахаром, — по полчашки каждые два-три часа; семя водяного укропа — три-четыре раза в день в порошках с сахаром; раствор извести, разбавленный молоком; настой дегтя; морковный или свекольный сок пополам с конопляным маслом — восемь раз в день по большой рюмке.

Иногда врачи решались и на более серьезные меры. Причиной кровохарканья считался нарыв в легких, который нужно было прорвать и очистить. Для этого на грудь или спину ставили нарывный пластырь или делали между ребрами искусственную язву с нагноением. Оговаривалось, что слишком малые язвы не приносят пользы и вообще «средства, причиняющие наименьшую боль, наименее и полезны». Те, кто боялся вмешательства, могли пойти другим путем: кричать, смеяться, нюхать уксус или же проехаться в телеге по колдобинам, чтобы внутренний нарыв вскрылся от механического сотрясения легких.

Уход и диета

Одни лекарства не могли обеспечить выздоровления: их следовало сочетать с диетой, моционом и размеренным образом жизни. Во-первых, больной должен был не думать о болезни и «изыскать приличные занятия для тела и души». Что это были за занятия, каждый из докторов понимал по-своему. Одни предлагали чтение смешных сочинений, другие запрещали всякое чтение как волнующее ум и ратовали за «скучные занятия, не раздражающие фантазию», — составление смет и чистую математику, третьи разрешали собирать цветы и переписывать ноты. Тело укрепляли верховая езда, утренние и послеобеденные прогулки в тысячу шагов, обтирания холодной водой.

Следовало отказаться от спиртного и любой еды с выраженным вкусом и запахом. Рацион составляли бульоны из цыплят и дичи, отварное сорочинское пшено (то есть рис), печеные несладкие плоды и парное молоко, в идеале — ослиное, кобылье или козье, иногда с добавлением варенья или порошка из раковых клешней. Некоторые авторы сокрушались о технической невозможности лечить женским молоком как наиболее полезным для человека продуктом. Одна диета подразумевала употребление пустого молочного супа три раза в день в течение полугода (в качестве баловства разрешался хлеб со сливочным маслом). В середине XIX века в России, с повальной модой на кумыс, туберкулез пытались победить кумысолечением. Показаны были также минеральные воды, белый хлеб и нежирная рыба.

Одним из решающих условий выздоровления был хороший воздух. Оздоровить воздух в комнате больного можно было проветриванием и парами дегтярной воды или креозота. Большую пользу видели в «атмосфере, напитанной вонючими испражнениями животных», которые по представлениям врачей выталкивали из организма заразное начало. Поэтому чахоточных клали спать в коровниках и водили гулять на унавоженные поля. Один из врачей замечал, что чахотка — редкость среди мясников и мыловаров и что сами врачи, заболев чахоткой, мигом излечиваются после занятий в анатомическом театре.

Поскольку причиной болезни мог быть и дурной климат, по возможности чахоточные старались уезжать в рекомендованные им «полуденные страны» — Италию, Испанию, южную Францию. По качествам атмосферы деревня считалась лучше города, юг — лучше севера, высокая хорошо проветриваемая местность лучше низин (за исключением приморских курортов).

Чем лечили туберкулез в 19 веке

Туберкулез известен человечеству с древнейших времен. Археологи часто находят останки наших далеких предков, чьи кости были поражены этой болезнью.

До открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха в 1882 году, медики и просто обыватели, имели весьма туманные представления о причинах и лечении этой болезни. Да и называли туберкулез по-разному: золотухой, сухоткой, наконец, чахоткой.

Особый размах болезнь приобрела в XIX веке. Часто ею заболевали рабочие на фабриках, преимущественно мужчины. Но и высший свет России эпидемия не пощадила, скорее наоборот. Среди представителей и представительниц знатных сословий России, чахотка считалась «своей».

Почему же в средние века на Руси туберкулёзом болели реже?

Деревянные терема

Русская баня

С её помощью издревле выгоняли из организма разную хворь, но у высшего света Северной Пальмиры она не пользовалась популярностью.

Традиционная кухня

Богатая витаминами, сбалансированная русская пища уступила в столице место европейским блюдам. Квашеную капусту, например, считали пищей простонародья и воротили от неё нос.

Урбанизация

На Руси люди жили просторно, а в городе на смену простору пришла скученность.

Мода

Корсет, особенно среди высшего сословия считался обязательным элементом не только женского, но и мужского костюма. Постоянное ношение корсета деформировало грудную клетку. Нижние отделы лёгких сдавливались, дыхание становилось поверхностным, и кислорода из воздуха организм получал меньше.

Повлиял и длившийся много веков так называемый «малый ледниковый период», сделавший климат более жестким, и слабые представления о гигиене жилища. Кроме того, раньше не считали чахотку заразным заболеванием. Больных не изолировали, они посещали беспрепятственно церкви, театры, светские рауты. С ними здоровались, беседовали и общались без всякого опасения.

Аристократическая болезнь

Чахотка не считалась непристойной болезнью, следствием нищеты и обездоленности. Наоборот, в XIX веке полагали, что туберкулёзом заболевают люди, обладающие особо тонкой и ранимой душевной организацией. Это много думающие, творческие, умные и чувствительные люди. Считалось, что чахотку вызывают нервные потрясения, несчастная любовь, ипохондрия и сердечные раны.

Налицо «романтизация» недуга. Чахоткой болеть было модно. В литературе XIX века главные герои и героини страдают и погибают от чахотки. Больная чахоткой девушка – тонка и изящна, бледна и задумчива, у неё совершенно очаровательный чахоточный румянец и аристократический блеск глаз. Конечно, когда температура держится месяцами, глаза будут блестеть, а румянец пылать.

Высший свет буквально грезил этим нездоровым образом: дамы закапывали в глаза белладонну, чтобы получить вожделенный горящий чахоточный взгляд.

В XIX веке не было методов ранней диагностики. Поэтому, когда диагноз уже был поставлен, лечить было поздно. Тем не менее чахотку лечили. Помимо отхаркивающих средств больным выписывали капли на основе свинца, ртути, мышьяка. От такого «лечения» больной мог и умереть раньше, чем от самого заболевания.

Рекомендации докторов заключались в ведении правильного образа жизни, моционе, свежем воздухе и отдыхе. Разумеется, подобные советы до появления лекарств помогали немногим. Лишь в конце ХIХ века больных стали изолировать от здоровых, так как было установлено, что болезнь очень заразна.

Высокопоставленных жертв чахотки было великое множество. Не обошла стороной болезнь и представителей царской фамилии. Они даже не скрывали свой диагноз. Он не был причиной отказа другой стороны в период помолвки. Некоторые из членов царской семьи не смогли противостоять инфекции в раннем возрасте. Другие прожили с туберкулезом лёгких много лет.

Фото: умершие от туберкулеза в императорской семье Романовых:

справа, сверху вниз:

1. Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

2. Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

3. Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Александра Николаевна старшая дочь Николая I (1825 – 1844)

Умерла от туберкулеза в 19 лет

Смерть дочери Николай I считал своим наказанием свыше за кровь, пролитую в год её рождения – год подавления восстания декабристов.

Вместе с сыном Вильгельмом Александру похоронили в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Впоследствии её захоронение перенесли в построенную в 1908 году великокняжескую усыпальницу.

В Петергофском парке есть мемориальная скамья памяти Александры Николаевны.

В Санкт – Петербурге после смерти Александры Николаевны был открыт детский приют её имени и Александрийская женская клиника. В 1850 году в Царском Селе, где Александра Николаевна ушла из жизни, был возведен памятник: часовня со статуей великой княгини с ребёнком на руках (работы И.П. Витали).

Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

Умерла от туберкулеза в 55 лет

Мария Александровна – супруга российского императора Александра II и мать будущего императора Александра III. Она известна в России как инициатор открытия всесословных женских гимназий, епархиальных училищ и учреждений Красного Креста. Много времени посвящала благотворительности.

Современникам она запомнилась своей общительностью, в том числе дружбой с русским педагогом и писателем К.Ф. Ушинским, которого спасла от ссылки.

Мнения врачей о времени заболевания её туберкулезом расходятся. Одни считают, что заболела Мария Александровна ещё до замужества, живя в неотапливаемых каменных замках Германии (её бракосочетание состоялось в 1841 году, в 16 лет). Другие – что заболела она только в 1872 году (в 48 лет). Консилиум немецких врачей затруднился поставить ей диагноз в этот год, в то время как почетный лейб-медик С.П. Боткин, диагностировал у императрицы пневмонию и направил её в Крым (в Ливадию), где она на тот момент «благополучно вылечилась»: исчезла воспалительная симптоматика.

О слабом здоровье Марии Александровны было всем известно. После восьми родов – к 36 годам – врачи запретили ей продолжать супружеские отношения. Можно только поражаться, что больная туберкулезом женщина смогла родить такое количество детей и шестеро из них достигли взрослого возраста. В 1849 году в 6 лет умерла её старшая дочь Александра (1842 – 1849), о природе менингита которой в первоисточниках не говорится: можно только предположить. А в 1865 году, когда императрице ещё не было и сорока, от туберкулезного менингита умер её старший сын Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865).

Последние годы Императрица Мария Александровна жила в постоянном стрессе, переживая измену супруга императора Александра II с княгиней Екатериной Долгоруковой и страхе за жизнь мужа, особенно после покушения на него в 1879 году. К тому же, её здоровье значительно ухудшилось после смерти 21-летнего любимого сына Николая.

Газеты разместили о ней добрые воспоминания, вот одно из них (напечатано в «Неделе» №21 за 1880 год): «Самое важное, самое незабвенное наследство, оставленное усопшей русскому государству и народу, есть «Красный Крест» и общество попечения о раненых и больных воинах».

Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

Умер от туберкулеза в 21 год.

В 1864 году к датскому двору прибыл наследник российского престола Николай Александрович. Состоялась помолвка Николая Александровича с дочерью датского короля принцессой Дагмар. Юную принцессу стали готовить к свадьбе.

Цесаревич Николай («несостоявшийся Николай II»), как и его матушка – Мария Александровна – страдал болезнью легких. Поэтому он собирался провести предстоящую зиму в Ницце – на юге Франции вместе с матерью – императрицей. Оттуда Николай предполагал съездить в Италию, после чего планировал свадьбу с Дагмар.

Однако в конце 1864 года Россия и Дания получают известия об ухудшении здоровья Николая. В апреле 1865 года его состояние значительно ухудшилось.

Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Заболел Великий князь впервые в 19 лет: до этого он рос здоровым и крепким. К впервые возникшей лихорадке серьёзно не отнесся. Врач назначил травы, но не отменил длительного путешествия, начавшегося в августе 1890 года. В путешествии, в октябре 1890 года, Георгий простудился в Триесте (Италия), сидя на катере во время холодной ночи в одном сюртуке: началась лихорадка, которая долго не проходила. В декабре, проезжая по египетской пустыне на поезде с открытым окном, он добавил к не прошедшей октябрьской простуде ещё одну. Теперь лихорадка стала постоянной. Кроме того, в декабре Георгий ушиб грудную клетку.

Учитывая серьезность ситуации: длительную лихорадку, слабость, ушиб грудной клетки, кашель с мокротой, врачи стали обследовать Георгия. В мокроте нашли БК – бактерии Коха (как известно, Кох открыл микобактерии туберкулёза в 1882 году). Георгию поставили диагноз «Туберкулез лёгких БК «+», туберкулёзный плеврит».

Лечили Великого князя немецкие врачи и русский профессор Г.А. Захарьин изменением климата, считая, что сухой горный климат целебен в случае туберкулеза органов дыхания, а также креозотом (жидкостью, которая получается из древесного и каменноугольного дёгтя), тресковым жиром, кумысом. В 1895 году в Дании он пережил легочное кровотечение. Весил принц тогда 59 кг при росте 170 см.

Спустя годы, особо не придерживаясь врачебных рекомендаций, Георгий ушёл из жизни в грузинском местечке Абастумани, на велопрогулке (катался на велосипеде с мотором) от легочного кровотечения из каверны.

Еще жертвами чахотки стали: Наполеон Бонапарт, писатели Н.А. Добролюбов, А.П.Чехов, В.Г.Белинский.

Каждый 10-й житель городов в ХIХ веке погибал от туберкулеза. При этом болезнь совершенно не считалась опасной. Благородная, романтическая, аристократическая чахотка была своеобразной чумой ХIХ века.

Туберкулез в XIX веке

Туберкулез легких, или чахотка (от слова чахнуть) — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, поражающее лёгкие. Среди классических симптомов туберкулеза — длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, лихорадка, слабость, ночная потливость и значительное похудение. И, похоже, эта болезнь сопровождает человека уже очень-очень давно и отпускать не собирается. Но как культурно значимое явление туберкулез легких зарекомендовал себя в XIX веке, поэтому говорить об этой болезни будем в контексте эпохи XVIII — начала ХХ веков.

Например, русская Википедия знает 58 известных личностей, умерших от оспы; 74 умерших от холеры; 124 — от чумы и 588 от туберкулеза (чахотка — наиболее распространенная его форма), причем на основании выборки из пятидесяти случайных имен:

14% умерли до XIX века;

40% умерли в XIX веке;

40% умерли в первой половине ХХ века;

6% умерли после 1950 года.

С середины 1940-х, напомню, настала эпоха широкого внедрения антибиотиков, эффективных против, в том числе, туберкулеза. Этим и объясняется резкое снижение смертности от этой болезни со второй половины ХХ века. При этом, поскольку туберкулез является хроническим заболеванием, в данную категорию не включены люди, болевшие им, однако скончавшиеся от других заболеваний.

Говоря о туберкулезе легких в социально-культурном аспекте, необходимо отметить следующие моменты:

1) Неразборчивость. До того как туберкулез оформился как болезнь маргиналов и стран третьего мира, он не только не делал классовых различий при выборе жертв, но и одно время считался болезнью аристократической. С чахоткой (и воспалением почек) упорно не везло Романовым — от этой болезни скончалась:

• Наталья Алексеевна, внучка Петра I (в возрасте четырнадцати лет);

• императрица Мария Александровна, жена Александра II;

• умер от туберкулезного менингита цесаревич Николай Александрович, старший брат Александра III;

• Георгий Александрович, младший брат Николая II, скончался от туберкулеза во время езды на мотоцикле (когда к нему подбежали, он лежал на земле с окровавленным лицом, а кровавый след на земле тянулся на 75 метров, но это было горловое кровотечение, так как он успел остановить мотоцикл).

Предостаточно почивших от туберкулеза монархов и в других странах: пятнадцатилетний король Англии Эдуард VI, дофин Франции Людовик Фердинанд и его жена, Наполеон II (шучу, его отравили), король Испании Альфонсо XII, султан Махмуд II, император Бразилии Педру I и еще несколько десятков разной степени титулованных аристократов с разной степенью вероятности. Можно было бы еще добавить малолетнего Людовика XVII, но пацана морили голодом и не лечили, так что он бы умер в любом случае при таком отношении.

Монархов приводим в качестве показателя, так как предполагается, что они всегда имели лучшее лечение из доступного в их эпоху (за исключением тех упрямых уникумов, кто посылал в дальнее плаванье все предписания врачей и продолжал бухать и/или щеголять в мороз в легком конногвардейском мундире). К тому же, по логике, и заражаться правящим особам было не от кого, ибо до обмена бациллами с рабочими и каторжанами они доходили редко. Однако болели и умирали, как и все.

Примерно до второй половины XIX века чахотку считали следствием всякого рода неумеренности, подверженности страстям, философии и потреблению пряностей и горячительных напитков, а также кофе. Воплощением чахоточного недуга была бледная тоскующая барышня, с томным взглядом и сложными думами. Барышню полагалось лечить прогулками, отказом от кофия и молочной кашей.

Затем, со второй половины XIX века начинается бум гигиенистов, все проблемы объявляются следствием плохой санитарии, что в общем не далеко от истины, но слегка преувеличено. И выясняется, что чахнут от туберкулеза не столько скучающие дворяне, сколько рабочие фабрик, особенно прядильных, где пыль, влажность, спертый воздух и благодаря тому свободно распространяются «миазмы». Впрочем, образ чахотки как болезни страстных людей поддерживала вплоть до 1920-х годов еще одна категория страдальцев, но об этих ниже.

Итак, болезнь была чрезвычайно распространенной в городских условиях, особенно в тех, где был «нездоровый воздух», вроде Лондона и Петербурга, не делала никаких различий по социальному признаку и поражала все возрасты.

По современной статистике, дети составляют 8% от общего количества больных туберкулезом; раньше наверняка было больше. Новорожденные в основном заражаются внутриутробно внелегочными формами, например, туберкулезом костей или лимфоузлов, однако без вакцинации уже у младенца есть шанс заразиться легочной формой. Чахотка у детей до двух лет будет развиваться скоротечно и фатально ввиду несформировавшегося иммунитета, однако будет иметь вид некой неопределенной «лихорадки» без таких характерных симптомов как потеря веса и кровохарканье, до них просто не дойдет.

2) Проблемы диагностики. Выше уже неоднократно упоминалось, что симптоматическая диагностика до изобретения специализированных тестов, нацеленных на выявление возбудителя болезни, — это та еще муть. Болезни объявлялись родственными по факту похожести симптомов (например, грипп считался начальной стадией холеры) или просто объединялись в единый диагноз.

Единственное, что отличало туберкулез от его конкурентов в лице гриппа, воспаления легких, плеврита и прочих, — это его хронический характер и неспешность развития.

Таким образом, под «скоротечной чахоткой» может скрываться как любое из перечисленных заболеваний, так и наложение любого из них на долгоиграющий туберкулез. Обычная причина летального исхода при хроническом туберкулезе — стрессовый фактор, повлекший ослабление иммунитета, например, ухудшение питания, климатической обстановки, простудное заболевание. Хорошо это видно на печальном примере семьи Бронте — те, похоже, жили со своим семейным туберкулезом много лет, однако после смерти старшего брата две его сестры умирают вслед за ним с разницей в несколько месяцев. (Более подробный очерк о трагедии семьи Бронте можно будет прочитать по ссылке в примечаниях).

Из-за невыраженности симптомов на начальной стадии и неспешного развития повсеместно можно встретить примеры фатально поздней диагностики этого заболевания. Что-то из разряда «родные до последних дней не подозревали, как серьезно он болен». Ага. Это при том, что на конечной стадии туберкулеза весь больной выглядит не лучше, чем куски легких, которые он выхаркивает.

Я вошел в комнату и увидел, что вместо прежнего Николая лежит скелет. Исхудал он ужасно. Щеки впали, глаза ввалились и блестели. До последней минуты он не знал, что у него чахотка. Антон скрывал это от него, и он думал, что у него только тиф. Когда я его переносил с постели на горшок, я постоянно боялся, как бы нечаянно не сломать ему ноги. За ужином я сказал, что дай Бог, чтобы Коля дожил до утра. Сестра сказала, что я говорю вздор, что Николай жив и будет жить, что такие припадки у него уже были. Я успокоился. В три часа ночи ему стало совсем скверно: начал задыхаться от мокроты. Около шести часов утра Николай стал совсем задыхаться. Я побежал во флигель к Мише, чтобы спросить, в какой дозе дать Коле лекарство. Миша повернулся с одного бока на другой и ответил: «Александр, ты всё преувеличиваешь. Ты баламутишь только». Я звал, кричал «Мама, Маша, Ната». На помощь не являлся никто. Прибежали тогда, когда все было кончено. Коля умер у меня на руках. Мама пришла очень поздно, а Мишу я должен был разбудить для того, чтобы сообщить ему, что Коля умер.

Итак, на конечных стадиях у нас:

— кашель с кровавыми или гнойными сгустками;

— крайняя степень истощения;

— постоянная лихорадка и потливость;

— понос и недержание мочи;

— тошнота и рвотные позывы (но, видимо, без самой рвоты);

— наконец, обильное горловое кровотечение;

— и все это в полном сознании.

Запомним это описание и признаки. Здесь у нас некое противоречие восприятия болезни, ибо насколько отвратителен туберкулез на конечных стадиях, настолько же привлекательным он был на начальных.

3) Эстетичность. Туберкулез легких на начальных стадиях невероятно эстетичен. Отсюда все эти «бледные щеки с чахоточным румянцем» и «глаза с огоньком чахотки», «влажный чахоточный блеск» и тому подобное. Если пишете какую-то любовную историю в антураже XIX века, по-любому надо добавить минимум один туберкулезный эпитет бабе или симпатичному парню, им будет приятно.

Женщина с начальной стадией туберкулеза легких — это практически идеал красоты XIX века: худая, с бледной кожей, румянцем, блестящими выразительными глазами [потому что все время слезятся] и, само собой, глубокими думами. Чтобы добиться такого же эффекта многие здоровые женщины капали в глаза белладонну и натирали кожу разными средствами, в том числе с содержанием свинца и мышьяка. Юноши бледные со взором горящим, в принципе, сюда же, к бабам. Это идеал сентиментализма, возможно, переосмысленный со второй половины XIX века в контексте викторианского культа траура и смерти.

То есть с одной стороны у нас чувственные аристократы, чья привлекательность носит слегка перверсивный характер (к слову, до крайности тема сексуальной объективизации «чахоточных девочек» доведена у Акунина в повести «Планета Вода»). Их страсти — меланхолия и любовные переживания.

С другой — люди науки и искусства, среди которых также зашкаливающее количество туберкулезников. Причем особенность легочного туберкулеза в том, что он до самой последней, агональной стадии не затрагивает когнитивную сферу, а, напротив, как бы подстегивает. У людей интеллектуального труда после постановки диагноза зачастую наблюдается творческий подъем и всплеск продуктивности — видимо, от желания успеть реализовать все свои замыслы. Их страсть — познание.

Ну и, наконец, третья причина романтизации туберкулеза — «не целуй, я же чахоточный*» или пламенные революционеры. Подхватить чахотку в ссылке или крепости было проще простого, лечения заключенным не оказывали практически никакого (знаю как минимум два побега именно с целью получения квалифицированной медицинской помощи).

* Цитата из фильма «Казнены на рассвете», 1964 год.

Здесь играет не столько сексуальный подтекст, как в случае с нервическими барышнями, столько, столько сколько образ аскетически-мученический. Их страсть — борьба. Туберкулез ссыльнокаторжных революционеров не обязан быть эстетичным с точки зрения аристократических канонов красоты, у него своя собственная эстетика — это красота разрушения; своего рода нравственный идеал революционера-нечаевца — «ничего не жалко, потому что себя не жалко».

У легочного туберкулеза даже есть собственная поэма, в контексте именно революционной тематики, от апологета эстетики болезней и массовых расстрелов — Эдуарда Багрицкого. Так и называется — «ТВС» (сокр. Tuberculosis):

Значит: в гортани просохла слизь,

Воздух, прожарясь, стекает вниз,

А снизу, цепляясь по веткам лоз,

Плесенью лезет туберкулез.

Значит: упорней бронхи сосут

Воздух по капле в каждый сосуд;

Значит: на ткани полезла ржа;

Значит: озноб, духота, жар.

Стиль 20-х, атмосфера 20-х. Жил без страха, умер без страха.

И вот этот контраст между эстетикой начальных стадий болезни и ее окончанием, а также длительное хроническое течение рождают такое частое явление в восприятии этой болезни как —

4) Инфантильность. Под инфантильностью я подразумеваю легкомысленное, беспечное или просто наплевательское отношение к своему диагнозу. Туберкулез в XIX веке был неизлечим, хотя и не обязательно смертелен — при соблюдении всех врачебных рекомендаций и нормальном иммунитете вполне реально было загнать болезнь в хроническую форму на несколько десятков лет, а там уже спокойно помереть от чего-нибудь другого. Да, пожалуй, так себе перспектива, но лучше без антибиотиков не предложат.

Вот, пожалуйста, описание поведения террористки Лидии Езерской на каторге, оставленное другой террористкой, Маней Спиридоновой:

Она была больна чахоткой в серьезной стадии, но умела так незаметно ею болеть, что многие и не подозревали опасности её недуга. Уже пожилая, полная, очень бодрая, всегда заметная, с кем-нибудь читающая, кому-нибудь преподающая, всегда с шуткой и интересным разговором на устах, попыхивая вечной папироской, она жила «по привычке, по инерции», как говорили мы про её жизненную энергию, зная от доктора о тех кусочках легких, которыми она уже не дышала, а хрипела.

Кстати, «пожилой» Езерской на момент встречи со Спиридоновой было около сорока лет. Впрочем, Маня имеет склонность к несколько эмоционально приукрашенным описаниям, в частности и здесь видно, что она восхищается поведением Езерской — мол, уже пожилая, чахоточная в серьезной стадии, но не обращает внимания на болезнь, курит и угрожает начальству протестным суицидом. Вот что значит — «революция — все, жизнь — ничто».

Второй аспект чахоточного инфантилизма — что-то вроде «эффекта радара». Есть такое явление в психологии, когда человек, условно, глядя на приближение какого-то объекта на приборах, но не видя его непосредственно, не соотносит показания приборов с действительностью и не предпринимает никаких действий. Здесь то же самое. Болезнь смертельна, но в очень отдаленной перспективе, а пока что все прекрасно — привлекательная внешность и интерес к вашему духовному миру обеспечен. К тому же основным методом лечения было приложение Крыма/другого морского курорта к больному месту, а курорты (если говорим о богатых) — это отказ от высокосветских мероприятий, от привычного круга общения, от общественной и политической деятельности и т.д. А когда спохватывались, было уже поздно — так, Эмили Бронте согласились видеть врача лишь за два часа до смерти.

Ну, а у бедняков просто не было денег на лечение и «перемену места», так что они продолжали работать, пока не умирали.

Третий аспект — осознанный фатализм. Наиболее это относится к молодым людям, у которых все ценности в жизни лежат в области планов, теперь не подлежащих реализации, а реальных причин продлевать жизнь и нет. Такие люди, услышав диагноз, осознанно пускались во все тяжкие, желая до последнего пожить насыщенной жизнью. Вспомним, например, судью Джефрейса, эпизодического персонажа «Одиссеи капитана Блада» (кстати, традиционные описания внешности чахоточного на месте):

Это был высокий, худой человек лет под сорок, с продолговатым красивым лицом. Синева под глазами, прикрытыми набрякшими веками, подчеркивала блеск его взгляда, полного меланхолии. На мертвенно бледном лице резко выделялись яркие полные губы и два пятна чахоточного румянца. Верховный судья, как было известно Бладу, страдал от мучительной болезни, которая уверенно вела его к могиле наиболее кратким путем. И доктор знал также, что, несмотря на близкий конец, а может, и благодаря этому, Джефрейс вел распутный образ жизни.

Таким образом, туберкулез, который в конце XIX века, по некоторым данным, являлся причиной каждой десятой смерти в городах, совершенно не имел такой устрашающей репутации, как холера, тиф, оспа и тем более чума. По всей видимости, чахотка вплоть до конца XIX века считалась незаразной болезнью; во всяком случае, мне не удалось найти в литературе упоминания карантинов для чахоточных или каких-то ограничений при посещении общественных мест и светских мероприятий, хотя бы легкого испуга при контакте с больным.

Можно без особого преувеличения сказать, что именно благодаря такому отношению туберкулез и стал в XIX веке одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний.