Чем лечили в 19 веке

Чем лечили в 19 веке

Туберкулез известен человечеству с древнейших времен. Археологи часто находят останки наших далеких предков, чьи кости были поражены этой болезнью.

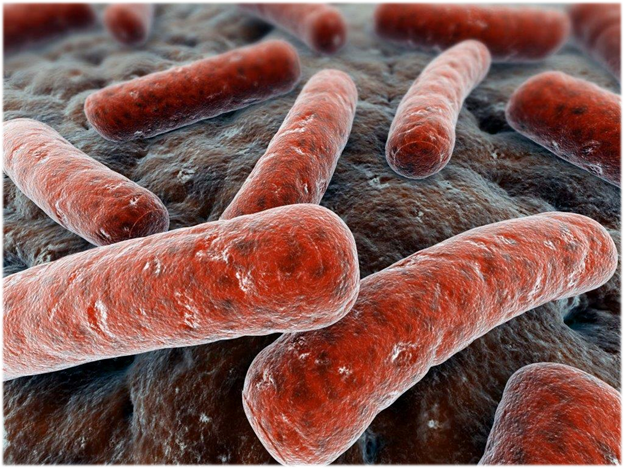

До открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха в 1882 году, медики и просто обыватели, имели весьма туманные представления о причинах и лечении этой болезни. Да и называли туберкулез по-разному: золотухой, сухоткой, наконец, чахоткой.

Особый размах болезнь приобрела в XIX веке. Часто ею заболевали рабочие на фабриках, преимущественно мужчины. Но и высший свет России эпидемия не пощадила, скорее наоборот. Среди представителей и представительниц знатных сословий России, чахотка считалась «своей».

Почему же в средние века на Руси туберкулёзом болели реже?

Деревянные терема

Русская баня

С её помощью издревле выгоняли из организма разную хворь, но у высшего света Северной Пальмиры она не пользовалась популярностью.

Традиционная кухня

Богатая витаминами, сбалансированная русская пища уступила в столице место европейским блюдам. Квашеную капусту, например, считали пищей простонародья и воротили от неё нос.

Урбанизация

На Руси люди жили просторно, а в городе на смену простору пришла скученность.

Мода

Корсет, особенно среди высшего сословия считался обязательным элементом не только женского, но и мужского костюма. Постоянное ношение корсета деформировало грудную клетку. Нижние отделы лёгких сдавливались, дыхание становилось поверхностным, и кислорода из воздуха организм получал меньше.

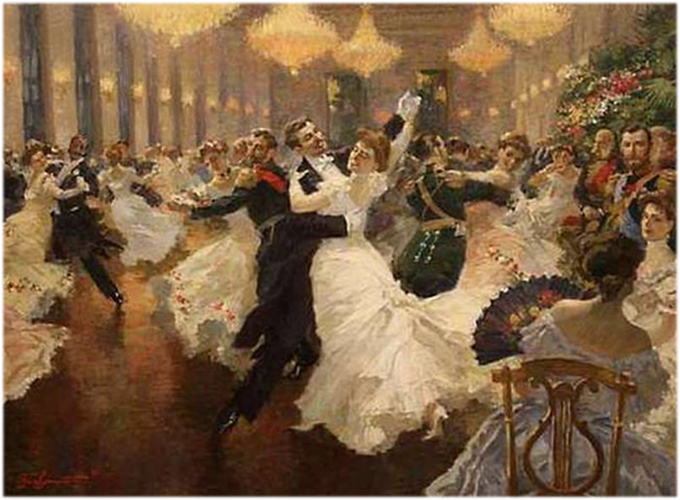

Повлиял и длившийся много веков так называемый «малый ледниковый период», сделавший климат более жестким, и слабые представления о гигиене жилища. Кроме того, раньше не считали чахотку заразным заболеванием. Больных не изолировали, они посещали беспрепятственно церкви, театры, светские рауты. С ними здоровались, беседовали и общались без всякого опасения.

Аристократическая болезнь

Чахотка не считалась непристойной болезнью, следствием нищеты и обездоленности. Наоборот, в XIX веке полагали, что туберкулёзом заболевают люди, обладающие особо тонкой и ранимой душевной организацией. Это много думающие, творческие, умные и чувствительные люди. Считалось, что чахотку вызывают нервные потрясения, несчастная любовь, ипохондрия и сердечные раны.

Налицо «романтизация» недуга. Чахоткой болеть было модно. В литературе XIX века главные герои и героини страдают и погибают от чахотки. Больная чахоткой девушка – тонка и изящна, бледна и задумчива, у неё совершенно очаровательный чахоточный румянец и аристократический блеск глаз. Конечно, когда температура держится месяцами, глаза будут блестеть, а румянец пылать.

Высший свет буквально грезил этим нездоровым образом: дамы закапывали в глаза белладонну, чтобы получить вожделенный горящий чахоточный взгляд.

В XIX веке не было методов ранней диагностики. Поэтому, когда диагноз уже был поставлен, лечить было поздно. Тем не менее чахотку лечили. Помимо отхаркивающих средств больным выписывали капли на основе свинца, ртути, мышьяка. От такого «лечения» больной мог и умереть раньше, чем от самого заболевания.

Рекомендации докторов заключались в ведении правильного образа жизни, моционе, свежем воздухе и отдыхе. Разумеется, подобные советы до появления лекарств помогали немногим. Лишь в конце ХIХ века больных стали изолировать от здоровых, так как было установлено, что болезнь очень заразна.

Высокопоставленных жертв чахотки было великое множество. Не обошла стороной болезнь и представителей царской фамилии. Они даже не скрывали свой диагноз. Он не был причиной отказа другой стороны в период помолвки. Некоторые из членов царской семьи не смогли противостоять инфекции в раннем возрасте. Другие прожили с туберкулезом лёгких много лет.

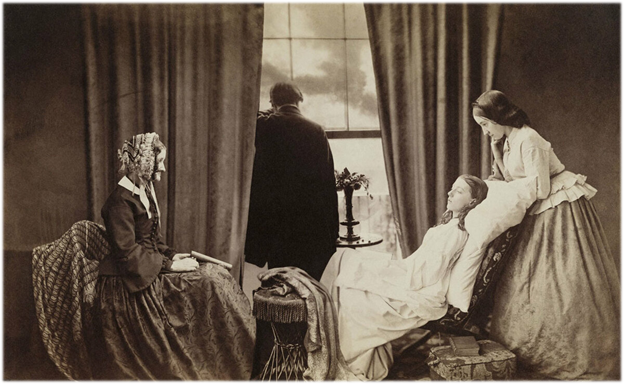

Фото: умершие от туберкулеза в императорской семье Романовых:

справа, сверху вниз:

1. Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

2. Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

3. Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Александра Николаевна старшая дочь Николая I (1825 – 1844)

Умерла от туберкулеза в 19 лет

Смерть дочери Николай I считал своим наказанием свыше за кровь, пролитую в год её рождения – год подавления восстания декабристов.

Вместе с сыном Вильгельмом Александру похоронили в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Впоследствии её захоронение перенесли в построенную в 1908 году великокняжескую усыпальницу.

В Петергофском парке есть мемориальная скамья памяти Александры Николаевны.

В Санкт – Петербурге после смерти Александры Николаевны был открыт детский приют её имени и Александрийская женская клиника. В 1850 году в Царском Селе, где Александра Николаевна ушла из жизни, был возведен памятник: часовня со статуей великой княгини с ребёнком на руках (работы И.П. Витали).

Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

Умерла от туберкулеза в 55 лет

Мария Александровна – супруга российского императора Александра II и мать будущего императора Александра III. Она известна в России как инициатор открытия всесословных женских гимназий, епархиальных училищ и учреждений Красного Креста. Много времени посвящала благотворительности.

Современникам она запомнилась своей общительностью, в том числе дружбой с русским педагогом и писателем К.Ф. Ушинским, которого спасла от ссылки.

Мнения врачей о времени заболевания её туберкулезом расходятся. Одни считают, что заболела Мария Александровна ещё до замужества, живя в неотапливаемых каменных замках Германии (её бракосочетание состоялось в 1841 году, в 16 лет). Другие – что заболела она только в 1872 году (в 48 лет). Консилиум немецких врачей затруднился поставить ей диагноз в этот год, в то время как почетный лейб-медик С.П. Боткин, диагностировал у императрицы пневмонию и направил её в Крым (в Ливадию), где она на тот момент «благополучно вылечилась»: исчезла воспалительная симптоматика.

О слабом здоровье Марии Александровны было всем известно. После восьми родов – к 36 годам – врачи запретили ей продолжать супружеские отношения. Можно только поражаться, что больная туберкулезом женщина смогла родить такое количество детей и шестеро из них достигли взрослого возраста. В 1849 году в 6 лет умерла её старшая дочь Александра (1842 – 1849), о природе менингита которой в первоисточниках не говорится: можно только предположить. А в 1865 году, когда императрице ещё не было и сорока, от туберкулезного менингита умер её старший сын Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865).

Последние годы Императрица Мария Александровна жила в постоянном стрессе, переживая измену супруга императора Александра II с княгиней Екатериной Долгоруковой и страхе за жизнь мужа, особенно после покушения на него в 1879 году. К тому же, её здоровье значительно ухудшилось после смерти 21-летнего любимого сына Николая.

Газеты разместили о ней добрые воспоминания, вот одно из них (напечатано в «Неделе» №21 за 1880 год): «Самое важное, самое незабвенное наследство, оставленное усопшей русскому государству и народу, есть «Красный Крест» и общество попечения о раненых и больных воинах».

Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

Умер от туберкулеза в 21 год.

В 1864 году к датскому двору прибыл наследник российского престола Николай Александрович. Состоялась помолвка Николая Александровича с дочерью датского короля принцессой Дагмар. Юную принцессу стали готовить к свадьбе.

Цесаревич Николай («несостоявшийся Николай II»), как и его матушка – Мария Александровна – страдал болезнью легких. Поэтому он собирался провести предстоящую зиму в Ницце – на юге Франции вместе с матерью – императрицей. Оттуда Николай предполагал съездить в Италию, после чего планировал свадьбу с Дагмар.

Однако в конце 1864 года Россия и Дания получают известия об ухудшении здоровья Николая. В апреле 1865 года его состояние значительно ухудшилось.

Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Заболел Великий князь впервые в 19 лет: до этого он рос здоровым и крепким. К впервые возникшей лихорадке серьёзно не отнесся. Врач назначил травы, но не отменил длительного путешествия, начавшегося в августе 1890 года. В путешествии, в октябре 1890 года, Георгий простудился в Триесте (Италия), сидя на катере во время холодной ночи в одном сюртуке: началась лихорадка, которая долго не проходила. В декабре, проезжая по египетской пустыне на поезде с открытым окном, он добавил к не прошедшей октябрьской простуде ещё одну. Теперь лихорадка стала постоянной. Кроме того, в декабре Георгий ушиб грудную клетку.

Учитывая серьезность ситуации: длительную лихорадку, слабость, ушиб грудной клетки, кашель с мокротой, врачи стали обследовать Георгия. В мокроте нашли БК – бактерии Коха (как известно, Кох открыл микобактерии туберкулёза в 1882 году). Георгию поставили диагноз «Туберкулез лёгких БК «+», туберкулёзный плеврит».

Лечили Великого князя немецкие врачи и русский профессор Г.А. Захарьин изменением климата, считая, что сухой горный климат целебен в случае туберкулеза органов дыхания, а также креозотом (жидкостью, которая получается из древесного и каменноугольного дёгтя), тресковым жиром, кумысом. В 1895 году в Дании он пережил легочное кровотечение. Весил принц тогда 59 кг при росте 170 см.

Спустя годы, особо не придерживаясь врачебных рекомендаций, Георгий ушёл из жизни в грузинском местечке Абастумани, на велопрогулке (катался на велосипеде с мотором) от легочного кровотечения из каверны.

Еще жертвами чахотки стали: Наполеон Бонапарт, писатели Н.А. Добролюбов, А.П.Чехов, В.Г.Белинский.

Каждый 10-й житель городов в ХIХ веке погибал от туберкулеза. При этом болезнь совершенно не считалась опасной. Благородная, романтическая, аристократическая чахотка была своеобразной чумой ХIХ века.

Камертон и фисгармония: как и чем лечили в XIX веке

Зарождение медицинской науки

Трудно поверить, но до середины XVIII века медицинского образования в России фактически не было. Врачи либо были самоучками, либо получали знания и опыт за границей. Отечественным пионером в этой сфере стал медицинский факультет Императорского московского университета, основанного в 1755 году. Изначально он располагался рядом с Красной площадью, на том месте, где сейчас находится Исторический музей.

Базовой дисциплиной для всех профессий считалась философия, которую студенты изучали три года, и первые профильные лекции состоялись лишь в 1758-м. Именно этот год считает датой своего основания Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова — прямой наследник медицинского факультета. И афиша с расписанием занятий этого года — один из первых экспонатов, которые встречают посетителей Музея истории медицины.

Научное «импортозамещение»

Будущие врачи изучали три основных курса: анатомию, химию и так называемое врачебное веществословие — науку, объединяющую ботанику и минералогию. Лекции читали зарубежные профессора, учебники и пособия (например, анатомические атласы) также были на иностранных языках, чаще всего на латыни. Но развитие национальной науки невозможно без появления собственных источников знаний — выражаясь современным языком, нужна локализация.

Проще всего обстояло дело с устной передачей: первые лекции на русском языке прозвучали уже в 1770-х годах. Что касается письменной традиции, то одним из первых документов той эпохи (и одним из самых ценных в коллекции музея) считается перевод фармакопеи с латыни, выполненный студентом медицинского факультета в 1802 году (официальное издание вышло только в 1866-м). Это описание лекарственных средств и способов их применения уникально и для мировой практики — оно стало первой в истории фармакопеей на национальном языке.

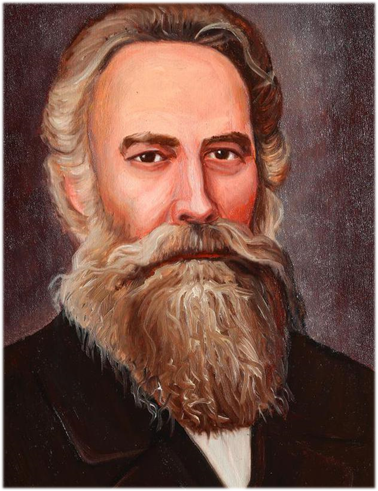

В экспозиции представлен и один из томов «Курса анатомии», изданного профессором Ефремом Мухиным. Помимо огромного научного вклада, основанного на большом опыте проведения операций, у этого хирурга есть ещё одна бесценная заслуга перед отечественной медициной. Будучи лечащим врачом и другом семьи Николая Пирогова, он помог 14-летнему юноше поступить в университет. Для этого пришлось подделать документы: приписать возраст — в студенты принимали только с 16 лет. Мера была вынужденная: Пирогов-старший находился на грани разорения и хотел обеспечить будущее сына.

Впоследствии Пирогов развил исследовательское направление, начатое Мухиным, — «ледяную анатомию». Так Николай Иванович называл изучение тканей человеческого тела по разрезам замороженных трупов. Это не только позволило создать подробнейший анатомический атлас, но и заложило основы для появления в будущем томографии — получения послойных изображений внутренних органов.

Среди видных московских учёных-медиков середины XIX века также можно выделить Алексея Филомафитского. В 1836 году он издал первый учебник по физиологии на русском языке, а в 1848 году выпустил «Трактат о переливании крови», в котором подробно описал соответствующие опыты и оборудование. Для наглядности на одном из стендов рядом лежат инструмент для трансфузии (переливания) и трактат, открытый на странице с иллюстрацией, показывающей область его применения. Вид прибора несколько устрашает, но без него не было бы современных капельниц.

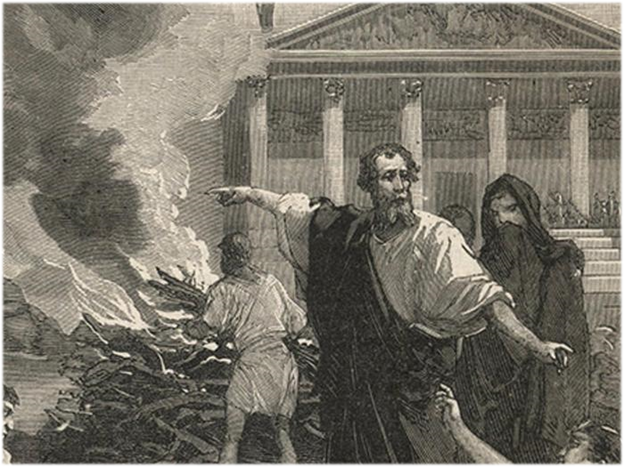

Табак, камертон и фисгармония

В музее немало экспонатов, которые кажутся здесь неуместными. Например, какое отношение к медицине имеют курительные трубки и рецепт табака? Оказывается, самое прямое: в XVIII веке и даже в начале XIX врачи готовили особые смеси из высушенных лекарственных растений и окуривали их дымом свою одежду, а также комнаты, в которых лежали больные. Делали это в основном во время эпидемий, стараясь предотвратить распространение инфекции. То есть уже тогда зарождалось понимание, что необходимо проводить санитарную или антисептическую обработку.

Как насчёт набора камертонов? Эти музыкальные инструменты тоже могут играть роль медицинских: с их помощью отоларингологи проверяли особенности развития слуха своих пациентов. По некоторым сведениям, ещё в середине XX столетия врачи использовали камертоны в повседневной практике.

А вот другой раритет, похожий на пианино с несколькими рядами клавиш. На самом деле это скорее небольшой оргáн, точнее клавишно-пневматический духовой музыкальный инструмент — фисгармония. Когда-то она стояла в акустическом кабинете одной из московских клиник. Применяли её с той же целью, что и камертоны, но этот специфический навык остался отличительной чертой позапрошлого века.

Лекари-универсалы и врачи-специалисты

Сейчас мы чаще всего называем медицинских специалистов врачами или докторами. А вот в XIX веке слово «доктор» обозначало научную степень, её надо было заслужить — то есть защитить диссертацию. Выпускники же медицинского факультета получали диплом с присвоением квалификации «лекарь». (Хотите убедиться? Взгляните на диплом Владимира Сербского — будущего светила отечественной психиатрии.) Несмотря на скромное звание, тогдашние врачи обладали энциклопедическими знаниями и умели делать практически всё, что нужно для помощи людям, — от постановки диагноза до принятия родов и других сложных операций.

Появление узких специализаций связано с именем профессора Фёдора Иноземцева. Он инициировал образовательную реформу, в ходе которой в 1846 году медицинский факультет Московского университета объединился с Медико-хирургической академией. На базе последней в здании на Рождественке (сейчас здесь располагается МАРХИ) открылись первые университетские клиники — терапевтическая и хирургическая. Чуть позже, в 1870-х годах, известный терапевт Григорий Захарьин стал выделять в этих клиниках палаты для лечения и изучения детских, кожных, нервных и других болезней.

«Дробление» профессии представляется неизбежным. Развитие науки и техники существенно расширило свод знаний, так что их было уже не под силу освоить одному специалисту. Конечно, все врачи получали общую базовую подготовку, но затем выбирали свою область, которую нужно изучить как можно глубже. От этого зависело, насколько быстро и правильно лекарь поможет больным.

Сфера медицины — привилегия мужчины

Изучая экспозицию, посвящённую медицине XIX века, трудно не заметить одну особенность. Глядя на портреты и читая имена врачей того времени, понимаешь, что все они — мужские. Женщины-врачи были исключением из правил, образование они получали за границей. Большинство дам, желавших помогать больным, становились тогда медицинскими сёстрами.

Впрочем, стоит ли удивляться, если первый вуз для женщин — Московские высшие женские курсы — открылся только в 1872 году? Медицинский факультет (сейчас Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) появился в этом учебном заведении уже в следующем столетии — в 1906 году.

Чем лечили в 19 веке

ОПЫТ РУСИ

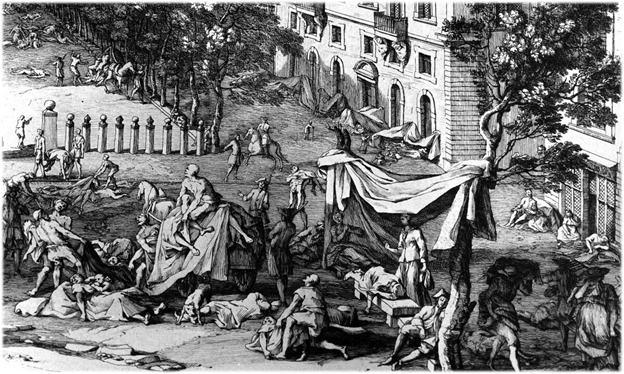

КАРАНТИН к ак метод предотвращения распространения болезней – явление древнее. Самые первые упоминания о карантине описаны ещё в Ветхом Завете, в котором ему было посвящено несколько стихов. Там речь шла об обязательной изоляции больных проказой. О карантине можно найти информацию также и в трудах древнегреческого врача Гиппократа.

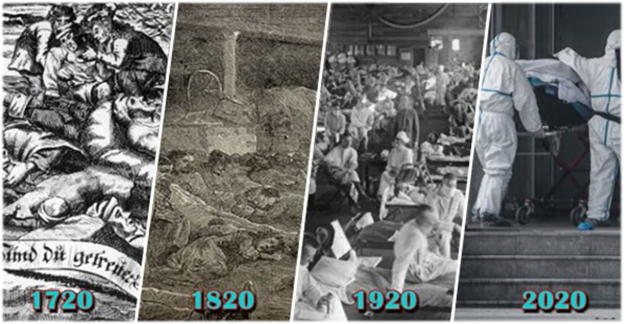

Эпидемия нового коронавируса CОVID-19 далеко не первое бедствие в истории человечества, выкашивавшее жителей разных стран в огромных масштабах. Исторический опыт показывает, что Россия выходила из этих испытаний с гораздо меньшими потерями, постепенно приобретая опыт борьбы с ними, который впоследствии на долгие годы избавил наш народ от подобных потрясений.

Этот парадокс объяснялся тем, что Московский князь Симеон Гордый при первых же известиях о моровом поветрии прервал всё сообщение с Золотой Ордой. Он перекрыл все границы и ввёл жесточайший карантин.

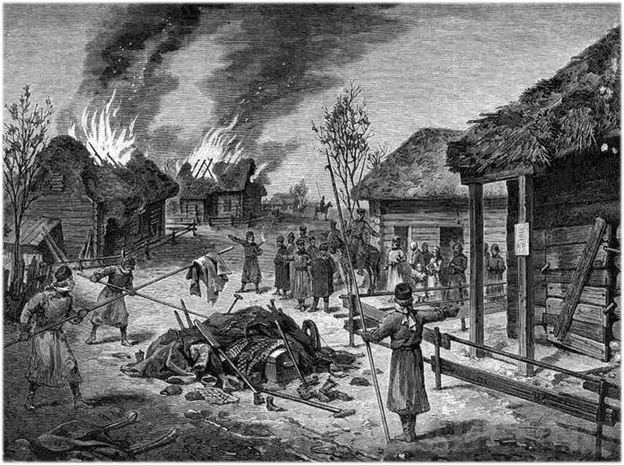

Очередная вспышка чумы была уже при Иване Грозном, но справились и с ней. Впоследствии представители уже новой династии Романовых проявили себя перед лицом эпидемий ничуть не хуже. Моровые поветрия, хоть и случались, но гораздо реже, чем в Европе.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ И ПООЩРЕНИЯ

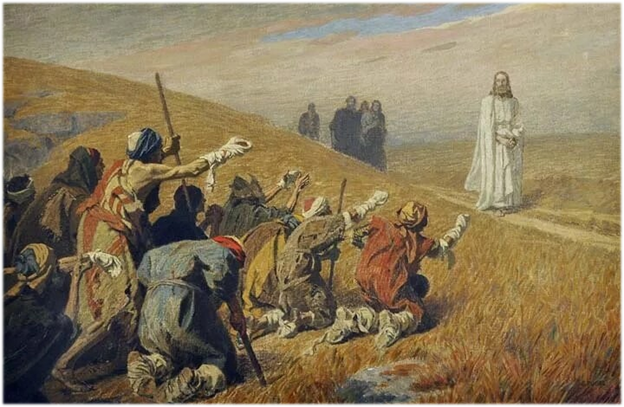

Народное сознание видело в эпидемиях наказание Божие за грехи, поэтому и путь к спасению люди видели в обращении к Богу. В России подавляющее большинство населения участвовало в коллективных формах выражения религиозности (крестные ходы с чтимыми иконами и мощами, молебны, паломничество, строительство церквей).

Русских границ она тогда не переступила. Не затронула нас и вспышка чумы во время Северной войны России и Швеции. Число жертв в Пруссии – 300 тысяч человек, в Швеции – 100 тысяч человек. В России – 0. Петр Первый воспользовался опытом предков.

ОСТАНОВИТЬ ХОЛЕРУ!

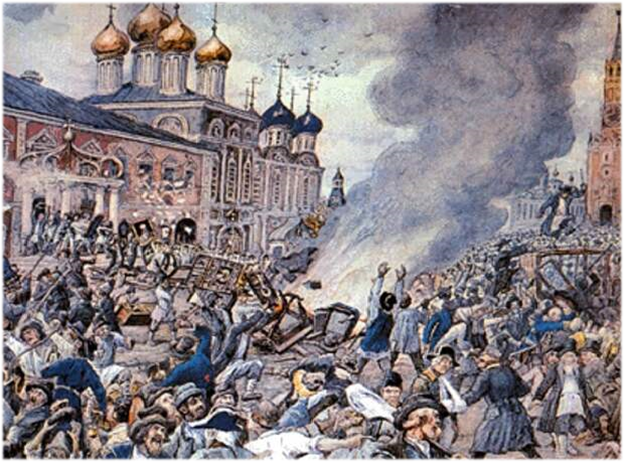

Ужас был как раз кстати. Людей уже не приходилось сгонять в карантины – сознательных стало гораздо больше. Во многих русских городах во время первой, сокрушительной пандемии холеры 1830-1831 годов можно было наблюдать такую картину: «Все учебные заведения и присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась …Всё было оцеплено строгим военным кордоном и учреждён карантин. Полиция силой вытаскивала из лавок и лабазов арбузы, дыни, ягоды, фрукты и сваливала их в вырытые за городом глубокие, наполненные известью, ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости не выходил на улицу, избегая сообщаться между собой».

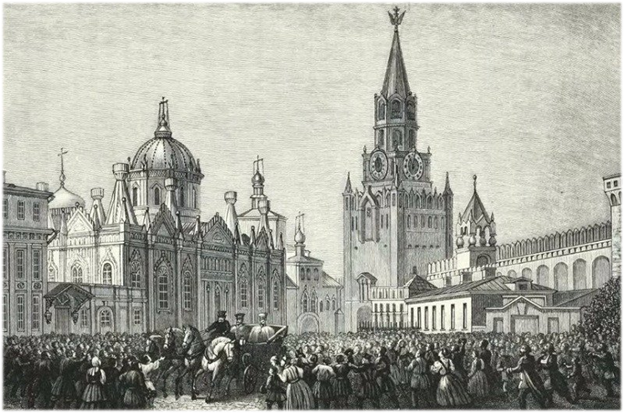

Император Николай I, чтобы не допустить повторения «чумного бунта», лично прибыл в Москву, — это произвело серьёзное впечатление и остановило панику. Тем не менее тот натиск холеры был страшен. В России ею заболело около полумиллиона человек, а умерло 197 тысяч. Причина проста – холера всегда приходила из Индии, и Россия всегда была первой, на кого обрушивалось это несчастье. Но Россия уже умела противостоять эпидемиям. А вот Европа – не очень… Для сравнения, во Франции во время той же эпидемии холеры скончалось 200 тысяч человек. И это при условии, что болезнь туда добралась позже и протекала не в таком объеме.

«БРЕСТСКИЙ КАРАНТИН»

Если взглянуть на пандемию «испанки», которую вызвал вирус гриппа А подтипа Н1N1, то картина для России будет вообще парадоксальной.

По своим масштабам «испанка» не идет ни в какое сравнение даже с чумой. И России снова повезло… «Испанка» нас почти не коснулась. Кроме того, сыграл свою роль и политический фактор – революция 1917 года, заставившая весь мир относиться к русским с осторожностью, затем – «Брестский мир» 1918 года и выход России из войны. Прежние союзники России прекращают с ней все связи. Именно весной 1918 года началось победное шествие «испанки» по планете. Молодое Советское государство оказалось как бы в самоизоляции. Но в условиях гражданской войны всех со всеми болезнь к нам всё-таки проникла. Её занесли интервенты – англичане, французы и американцы. Но всё-таки масштаб поражения был не тот. Так, на пике распространения вируса, в 1919 году, в РККА числилось 587 тысяч больных. Из них 525 тысяч приходилось на сыпной, возвратный и брюшной тифы. На втором месте стояла холера, потом шли дизентерия и малярия. «Испанка» плелась в хвосте. От неё тоже умирали люди, например, известные российский революционер Яков Свердлов и кинозвезда тех лет Вера Холодная. Но «Брестский карантин» сделал своё дело. Иначе даже страшно было бы представить, сколько жизней унёс бы этот самый страшный вирус.

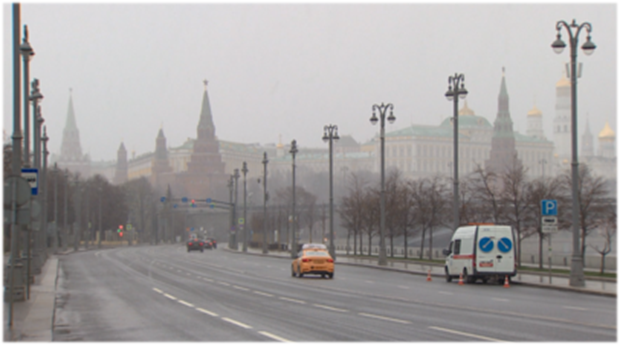

2020 год поставил Россию перед новым испытанием – эпидемией коронавируса (COVID-19). Опасность пришла из Китая. Первый больной был зарегистрирован в провинции Хубэй ещё 17 ноября 2019 года. 27 декабря 2019 года была зарегистрирована вспышка болезни, вызванной коронавирусом. К концу месяца было зарегистрировано уже 180 инфицированных. В январе 2020 года Китай закрыл город Ухань. К концу месяца соседние с Китаем страны, в частности, Россия- закрыли границы. Многие страны рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Китай, а прибывших из Китая граждан помещали на обязательный двухнедельный карантин.

Многие страны приостановили международное авиасообщение. Закрыли аэропорты. Самолеты Аэрофлота стали работать на вывоз соотечественников, находящихся за рубежом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившуюся из Китая, пандемией.

С 26 марта по 14 апреля 2020 года все москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, а также перенесшие инфаркт и инсульт), должны были самоизолироваться и соблюдать домашний режим.

Закрылись образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта, рестораны, кафе, отменены все массовые мероприятия.

29 марта 2020 года вышел указ мэра Москвы о необходимости ограничения передвижения по городу из-за COVID-19.

С 30 марта 2020 года Москва и Московская область перешли на режим самоизоляции. Данный режим самоизоляции был введен уже для всех жителей независимо от возраста. С этого времени жители Москвы и Московской области могли выходить на улицу только для обращения за экстренной медицинской помощью, совершения покупок в ближайшем продовольственном магазине или аптеке, для выгула домашних животных, выноса мусора и поездок на работу – последнее касалось тех, кто обязан был работать даже в «нерабочую неделю», объявленную Президентом Российской Федерации. При этом они должны соблюдать безопасную дистанцию 1,5-2 метра. Подобный режим самоизоляции должен быть продолжен до конца апреля 2020 года.

Руководителям предприятий и учреждений было предписано перевести сотрудников на удаленный режим работы, отправить в очередной оплачиваемый отпуск, а страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано пройти лечение на дому под контролем врачей амбулаторно-поликлинического учреждения.

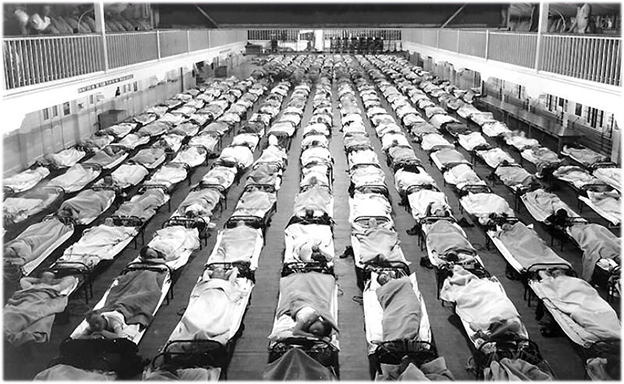

Подобные жесткие меры необходимы были для того, чтобы замедлить процесс инфицирования населения коронавирусом, снизить нагрузку на медицинский персонал и получить возможность подготовить лечебные учреждения к приему большого количества инфекционных больных. Вновь построенная многопрофильная больница в Коммунарке была перепрофилирована в инфекционный стационар, были также перепрофилированы и другие больницы и отделения больниц, которые постепенно оснащались аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, необходимыми медикаментами. Параллельно шла и переподготовка медицинского персонала. Началось строительство новых инфекционных больниц и госпиталей по линии оборонного ведомства. К массовому поступлению инфекционных больных подготовились также и некоторые частные клиники.

Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» были разработаны первые шесть образцов вакцин от COVID-19, которые уже проходят испытания. Специалистами Роспотребнадзора созданы, зарегистрированы и выпущены в достаточном количестве тест-системы на коронавирус, которые поступили на вооружение медиков. Роспотребнадзор также начал платное тестирование на коронавирус на дому жителей Москвы и Подмосковья. К тестированию подключены и другие аккредитованные лаборатории. Российские ученые разработали также прототип теста на антитела к COVID-19, который в скором времени будет внедрен в практику.

Тем временем коронавирус в России постепенно набирает силу, не щадя никого.

Вот данные ИНФИЦИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ (по состоянию на 9 апреля 2020 года):

Заражено 10 131 (+1 459)

Выздоровели 698 (+118)

Умерли 76 (+13).

Коронавирус в России официально зарегистрирован в 81 (из 85) регионе.

По данным Департамента здравоохранения города Москвы, по состоянию на 8 апреля 2020 года, структура заболевших выглядела следующим образом:

От 18 до 45 лет – 40%

46-65 лет – 39%

старше 65 лет – 15%

дети – 6%.

Эти данные идут несколько вразрез с существовавшим мнением о том, что коронавирус якобы поражает прежде всего старшее поколение и не затрагивает детей.

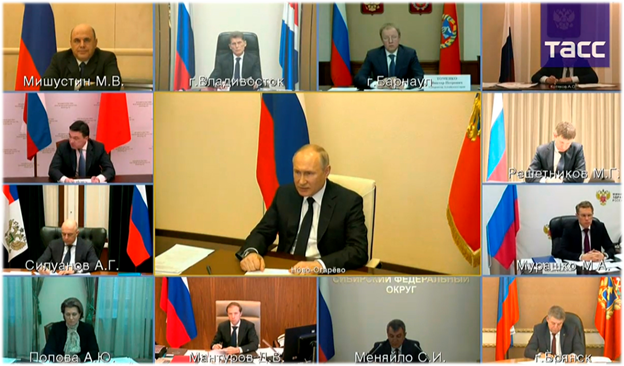

Президент потребовал составить списки организаций, работа которых была приостановлена из-за повышенного риска опасности распространения коронавируса. Он обратил внимание на то, что нельзя тормозить работу экономики, транспорта, грузоперевозок, сообщения между регионами. Правительству и Центробанку поручено в течение 5 дней разработать планы поддержки бизнеса.

Президент призвал всех россиян «непременно выдержать самоизоляцию, так как от наших дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с эпидемией, которого мы все собираемся достичь».

Ближайшие 2-3 недели станут определяющими в развитии эпидемии COVID-19.

В заключение президент обратился к людям со словами:

«Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдет. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем!».

Вот так на сегодняшний день выглядит современный вариант метода сдерживания опасной инфекции, основанного на историческом опыте предыдущих поколений, опыте других стран по преодолению эпидемий и современных достижениях медицинской науки и практики здравоохранения.

Камертон и фисгармония: как и чем лечили в XIX веке

Зарождение медицинской науки

Трудно поверить, но до середины XVIII века медицинского образования в России фактически не было. Врачи либо были самоучками, либо получали знания и опыт за границей. Отечественным пионером в этой сфере стал медицинский факультет Императорского московского университета, основанного в 1755 году. Изначально он располагался рядом с Красной площадью, на том месте, где сейчас находится Исторический музей.

Базовой дисциплиной для всех профессий считалась философия, которую студенты изучали три года, и первые профильные лекции состоялись лишь в 1758-м. Именно этот год считает датой своего основания Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова — прямой наследник медицинского факультета. И афиша с расписанием занятий этого года — один из первых экспонатов, которые встречают посетителей Музея истории медицины.

Научное «импортозамещение»

Будущие врачи изучали три основных курса: анатомию, химию и так называемое врачебное веществословие — науку, объединяющую ботанику и минералогию. Лекции читали зарубежные профессора, учебники и пособия (например, анатомические атласы) также были на иностранных языках, чаще всего на латыни. Но развитие национальной науки невозможно без появления собственных источников знаний — выражаясь современным языком, нужна локализация.

Проще всего обстояло дело с устной передачей: первые лекции на русском языке прозвучали уже в 1770-х годах. Что касается письменной традиции, то одним из первых документов той эпохи (и одним из самых ценных в коллекции музея) считается перевод фармакопеи с латыни, выполненный студентом медицинского факультета в 1802 году (официальное издание вышло только в 1866-м). Это описание лекарственных средств и способов их применения уникально и для мировой практики — оно стало первой в истории фармакопеей на национальном языке.

В экспозиции представлен и один из томов «Курса анатомии», изданного профессором Ефремом Мухиным. Помимо огромного научного вклада, основанного на большом опыте проведения операций, у этого хирурга есть ещё одна бесценная заслуга перед отечественной медициной. Будучи лечащим врачом и другом семьи Николая Пирогова, он помог 14-летнему юноше поступить в университет. Для этого пришлось подделать документы: приписать возраст — в студенты принимали только с 16 лет. Мера была вынужденная: Пирогов-старший находился на грани разорения и хотел обеспечить будущее сына.

Впоследствии Пирогов развил исследовательское направление, начатое Мухиным, — «ледяную анатомию». Так Николай Иванович называл изучение тканей человеческого тела по разрезам замороженных трупов. Это не только позволило создать подробнейший анатомический атлас, но и заложило основы для появления в будущем томографии — получения послойных изображений внутренних органов.

Среди видных московских учёных-медиков середины XIX века также можно выделить Алексея Филомафитского. В 1836 году он издал первый учебник по физиологии на русском языке, а в 1848 году выпустил «Трактат о переливании крови», в котором подробно описал соответствующие опыты и оборудование. Для наглядности на одном из стендов рядом лежат инструмент для трансфузии (переливания) и трактат, открытый на странице с иллюстрацией, показывающей область его применения. Вид прибора несколько устрашает, но без него не было бы современных капельниц.

Табак, камертон и фисгармония

В музее немало экспонатов, которые кажутся здесь неуместными. Например, какое отношение к медицине имеют курительные трубки и рецепт табака? Оказывается, самое прямое: в XVIII веке и даже в начале XIX врачи готовили особые смеси из высушенных лекарственных растений и окуривали их дымом свою одежду, а также комнаты, в которых лежали больные. Делали это в основном во время эпидемий, стараясь предотвратить распространение инфекции. То есть уже тогда зарождалось понимание, что необходимо проводить санитарную или антисептическую обработку.

Как насчёт набора камертонов? Эти музыкальные инструменты тоже могут играть роль медицинских: с их помощью отоларингологи проверяли особенности развития слуха своих пациентов. По некоторым сведениям, ещё в середине XX столетия врачи использовали камертоны в повседневной практике.

А вот другой раритет, похожий на пианино с несколькими рядами клавиш. На самом деле это скорее небольшой оргáн, точнее клавишно-пневматический духовой музыкальный инструмент — фисгармония. Когда-то она стояла в акустическом кабинете одной из московских клиник. Применяли её с той же целью, что и камертоны, но этот специфический навык остался отличительной чертой позапрошлого века.

Лекари-универсалы и врачи-специалисты

Сейчас мы чаще всего называем медицинских специалистов врачами или докторами. А вот в XIX веке слово «доктор» обозначало научную степень, её надо было заслужить — то есть защитить диссертацию. Выпускники же медицинского факультета получали диплом с присвоением квалификации «лекарь». (Хотите убедиться? Взгляните на диплом Владимира Сербского — будущего светила отечественной психиатрии.) Несмотря на скромное звание, тогдашние врачи обладали энциклопедическими знаниями и умели делать практически всё, что нужно для помощи людям, — от постановки диагноза до принятия родов и других сложных операций.

Появление узких специализаций связано с именем профессора Фёдора Иноземцева. Он инициировал образовательную реформу, в ходе которой в 1846 году медицинский факультет Московского университета объединился с Медико-хирургической академией. На базе последней в здании на Рождественке (сейчас здесь располагается МАРХИ) открылись первые университетские клиники — терапевтическая и хирургическая. Чуть позже, в 1870-х годах, известный терапевт Григорий Захарьин стал выделять в этих клиниках палаты для лечения и изучения детских, кожных, нервных и других болезней.

«Дробление» профессии представляется неизбежным. Развитие науки и техники существенно расширило свод знаний, так что их было уже не под силу освоить одному специалисту. Конечно, все врачи получали общую базовую подготовку, но затем выбирали свою область, которую нужно изучить как можно глубже. От этого зависело, насколько быстро и правильно лекарь поможет больным.

Сфера медицины — привилегия мужчины

Изучая экспозицию, посвящённую медицине XIX века, трудно не заметить одну особенность. Глядя на портреты и читая имена врачей того времени, понимаешь, что все они — мужские. Женщины-врачи были исключением из правил, образование они получали за границей. Большинство дам, желавших помогать больным, становились тогда медицинскими сёстрами.

Впрочем, стоит ли удивляться, если первый вуз для женщин — Московские высшие женские курсы — открылся только в 1872 году? Медицинский факультет (сейчас Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова) появился в этом учебном заведении уже в следующем столетии — в 1906 году.

Чем лечили в 19 веке

Туберкулез известен человечеству с древнейших времен. Археологи часто находят останки наших далеких предков, чьи кости были поражены этой болезнью.

До открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха в 1882 году, медики и просто обыватели, имели весьма туманные представления о причинах и лечении этой болезни. Да и называли туберкулез по-разному: золотухой, сухоткой, наконец, чахоткой.

Особый размах болезнь приобрела в XIX веке. Часто ею заболевали рабочие на фабриках, преимущественно мужчины. Но и высший свет России эпидемия не пощадила, скорее наоборот. Среди представителей и представительниц знатных сословий России, чахотка считалась «своей».

Почему же в средние века на Руси туберкулёзом болели реже?

Деревянные терема

Русская баня

С её помощью издревле выгоняли из организма разную хворь, но у высшего света Северной Пальмиры она не пользовалась популярностью.

Традиционная кухня

Богатая витаминами, сбалансированная русская пища уступила в столице место европейским блюдам. Квашеную капусту, например, считали пищей простонародья и воротили от неё нос.

Урбанизация

На Руси люди жили просторно, а в городе на смену простору пришла скученность.

Мода

Корсет, особенно среди высшего сословия считался обязательным элементом не только женского, но и мужского костюма. Постоянное ношение корсета деформировало грудную клетку. Нижние отделы лёгких сдавливались, дыхание становилось поверхностным, и кислорода из воздуха организм получал меньше.

Повлиял и длившийся много веков так называемый «малый ледниковый период», сделавший климат более жестким, и слабые представления о гигиене жилища. Кроме того, раньше не считали чахотку заразным заболеванием. Больных не изолировали, они посещали беспрепятственно церкви, театры, светские рауты. С ними здоровались, беседовали и общались без всякого опасения.

Аристократическая болезнь

Чахотка не считалась непристойной болезнью, следствием нищеты и обездоленности. Наоборот, в XIX веке полагали, что туберкулёзом заболевают люди, обладающие особо тонкой и ранимой душевной организацией. Это много думающие, творческие, умные и чувствительные люди. Считалось, что чахотку вызывают нервные потрясения, несчастная любовь, ипохондрия и сердечные раны.

Налицо «романтизация» недуга. Чахоткой болеть было модно. В литературе XIX века главные герои и героини страдают и погибают от чахотки. Больная чахоткой девушка – тонка и изящна, бледна и задумчива, у неё совершенно очаровательный чахоточный румянец и аристократический блеск глаз. Конечно, когда температура держится месяцами, глаза будут блестеть, а румянец пылать.

Высший свет буквально грезил этим нездоровым образом: дамы закапывали в глаза белладонну, чтобы получить вожделенный горящий чахоточный взгляд.

В XIX веке не было методов ранней диагностики. Поэтому, когда диагноз уже был поставлен, лечить было поздно. Тем не менее чахотку лечили. Помимо отхаркивающих средств больным выписывали капли на основе свинца, ртути, мышьяка. От такого «лечения» больной мог и умереть раньше, чем от самого заболевания.

Рекомендации докторов заключались в ведении правильного образа жизни, моционе, свежем воздухе и отдыхе. Разумеется, подобные советы до появления лекарств помогали немногим. Лишь в конце ХIХ века больных стали изолировать от здоровых, так как было установлено, что болезнь очень заразна.

Высокопоставленных жертв чахотки было великое множество. Не обошла стороной болезнь и представителей царской фамилии. Они даже не скрывали свой диагноз. Он не был причиной отказа другой стороны в период помолвки. Некоторые из членов царской семьи не смогли противостоять инфекции в раннем возрасте. Другие прожили с туберкулезом лёгких много лет.

Фото: умершие от туберкулеза в императорской семье Романовых:

справа, сверху вниз:

1. Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

2. Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

3. Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Александра Николаевна старшая дочь Николая I (1825 – 1844)

Умерла от туберкулеза в 19 лет

Смерть дочери Николай I считал своим наказанием свыше за кровь, пролитую в год её рождения – год подавления восстания декабристов.

Вместе с сыном Вильгельмом Александру похоронили в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Впоследствии её захоронение перенесли в построенную в 1908 году великокняжескую усыпальницу.

В Петергофском парке есть мемориальная скамья памяти Александры Николаевны.

В Санкт – Петербурге после смерти Александры Николаевны был открыт детский приют её имени и Александрийская женская клиника. В 1850 году в Царском Селе, где Александра Николаевна ушла из жизни, был возведен памятник: часовня со статуей великой княгини с ребёнком на руках (работы И.П. Витали).

Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

Умерла от туберкулеза в 55 лет

Мария Александровна – супруга российского императора Александра II и мать будущего императора Александра III. Она известна в России как инициатор открытия всесословных женских гимназий, епархиальных училищ и учреждений Красного Креста. Много времени посвящала благотворительности.

Современникам она запомнилась своей общительностью, в том числе дружбой с русским педагогом и писателем К.Ф. Ушинским, которого спасла от ссылки.

Мнения врачей о времени заболевания её туберкулезом расходятся. Одни считают, что заболела Мария Александровна ещё до замужества, живя в неотапливаемых каменных замках Германии (её бракосочетание состоялось в 1841 году, в 16 лет). Другие – что заболела она только в 1872 году (в 48 лет). Консилиум немецких врачей затруднился поставить ей диагноз в этот год, в то время как почетный лейб-медик С.П. Боткин, диагностировал у императрицы пневмонию и направил её в Крым (в Ливадию), где она на тот момент «благополучно вылечилась»: исчезла воспалительная симптоматика.

О слабом здоровье Марии Александровны было всем известно. После восьми родов – к 36 годам – врачи запретили ей продолжать супружеские отношения. Можно только поражаться, что больная туберкулезом женщина смогла родить такое количество детей и шестеро из них достигли взрослого возраста. В 1849 году в 6 лет умерла её старшая дочь Александра (1842 – 1849), о природе менингита которой в первоисточниках не говорится: можно только предположить. А в 1865 году, когда императрице ещё не было и сорока, от туберкулезного менингита умер её старший сын Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865).

Последние годы Императрица Мария Александровна жила в постоянном стрессе, переживая измену супруга императора Александра II с княгиней Екатериной Долгоруковой и страхе за жизнь мужа, особенно после покушения на него в 1879 году. К тому же, её здоровье значительно ухудшилось после смерти 21-летнего любимого сына Николая.

Газеты разместили о ней добрые воспоминания, вот одно из них (напечатано в «Неделе» №21 за 1880 год): «Самое важное, самое незабвенное наследство, оставленное усопшей русскому государству и народу, есть «Красный Крест» и общество попечения о раненых и больных воинах».

Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

Умер от туберкулеза в 21 год.

В 1864 году к датскому двору прибыл наследник российского престола Николай Александрович. Состоялась помолвка Николая Александровича с дочерью датского короля принцессой Дагмар. Юную принцессу стали готовить к свадьбе.

Цесаревич Николай («несостоявшийся Николай II»), как и его матушка – Мария Александровна – страдал болезнью легких. Поэтому он собирался провести предстоящую зиму в Ницце – на юге Франции вместе с матерью – императрицей. Оттуда Николай предполагал съездить в Италию, после чего планировал свадьбу с Дагмар.

Однако в конце 1864 года Россия и Дания получают известия об ухудшении здоровья Николая. В апреле 1865 года его состояние значительно ухудшилось.

Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Заболел Великий князь впервые в 19 лет: до этого он рос здоровым и крепким. К впервые возникшей лихорадке серьёзно не отнесся. Врач назначил травы, но не отменил длительного путешествия, начавшегося в августе 1890 года. В путешествии, в октябре 1890 года, Георгий простудился в Триесте (Италия), сидя на катере во время холодной ночи в одном сюртуке: началась лихорадка, которая долго не проходила. В декабре, проезжая по египетской пустыне на поезде с открытым окном, он добавил к не прошедшей октябрьской простуде ещё одну. Теперь лихорадка стала постоянной. Кроме того, в декабре Георгий ушиб грудную клетку.

Учитывая серьезность ситуации: длительную лихорадку, слабость, ушиб грудной клетки, кашель с мокротой, врачи стали обследовать Георгия. В мокроте нашли БК – бактерии Коха (как известно, Кох открыл микобактерии туберкулёза в 1882 году). Георгию поставили диагноз «Туберкулез лёгких БК «+», туберкулёзный плеврит».

Лечили Великого князя немецкие врачи и русский профессор Г.А. Захарьин изменением климата, считая, что сухой горный климат целебен в случае туберкулеза органов дыхания, а также креозотом (жидкостью, которая получается из древесного и каменноугольного дёгтя), тресковым жиром, кумысом. В 1895 году в Дании он пережил легочное кровотечение. Весил принц тогда 59 кг при росте 170 см.

Спустя годы, особо не придерживаясь врачебных рекомендаций, Георгий ушёл из жизни в грузинском местечке Абастумани, на велопрогулке (катался на велосипеде с мотором) от легочного кровотечения из каверны.

Еще жертвами чахотки стали: Наполеон Бонапарт, писатели Н.А. Добролюбов, А.П.Чехов, В.Г.Белинский.

Каждый 10-й житель городов в ХIХ веке погибал от туберкулеза. При этом болезнь совершенно не считалась опасной. Благородная, романтическая, аристократическая чахотка была своеобразной чумой ХIХ века.

Чем лечили в 19 веке

ОПЫТ РУСИ

КАРАНТИН к ак метод предотвращения распространения болезней – явление древнее. Самые первые упоминания о карантине описаны ещё в Ветхом Завете, в котором ему было посвящено несколько стихов. Там речь шла об обязательной изоляции больных проказой. О карантине можно найти информацию также и в трудах древнегреческого врача Гиппократа.

Эпидемия нового коронавируса CОVID-19 далеко не первое бедствие в истории человечества, выкашивавшее жителей разных стран в огромных масштабах. Исторический опыт показывает, что Россия выходила из этих испытаний с гораздо меньшими потерями, постепенно приобретая опыт борьбы с ними, который впоследствии на долгие годы избавил наш народ от подобных потрясений.

Этот парадокс объяснялся тем, что Московский князь Симеон Гордый при первых же известиях о моровом поветрии прервал всё сообщение с Золотой Ордой. Он перекрыл все границы и ввёл жесточайший карантин.

Очередная вспышка чумы была уже при Иване Грозном, но справились и с ней. Впоследствии представители уже новой династии Романовых проявили себя перед лицом эпидемий ничуть не хуже. Моровые поветрия, хоть и случались, но гораздо реже, чем в Европе.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ И ПООЩРЕНИЯ

Народное сознание видело в эпидемиях наказание Божие за грехи, поэтому и путь к спасению люди видели в обращении к Богу. В России подавляющее большинство населения участвовало в коллективных формах выражения религиозности (крестные ходы с чтимыми иконами и мощами, молебны, паломничество, строительство церквей).

Русских границ она тогда не переступила. Не затронула нас и вспышка чумы во время Северной войны России и Швеции. Число жертв в Пруссии – 300 тысяч человек, в Швеции – 100 тысяч человек. В России – 0. Петр Первый воспользовался опытом предков.

ОСТАНОВИТЬ ХОЛЕРУ!

Ужас был как раз кстати. Людей уже не приходилось сгонять в карантины – сознательных стало гораздо больше. Во многих русских городах во время первой, сокрушительной пандемии холеры 1830-1831 годов можно было наблюдать такую картину: «Все учебные заведения и присутственные места были закрыты, публичные увеселения запрещены, торговля остановилась …Всё было оцеплено строгим военным кордоном и учреждён карантин. Полиция силой вытаскивала из лавок и лабазов арбузы, дыни, ягоды, фрукты и сваливала их в вырытые за городом глубокие, наполненные известью, ямы. Оставшиеся жители заперлись в своих домах. Никто без крайней необходимости не выходил на улицу, избегая сообщаться между собой».

Император Николай I, чтобы не допустить повторения «чумного бунта», лично прибыл в Москву, — это произвело серьёзное впечатление и остановило панику. Тем не менее тот натиск холеры был страшен. В России ею заболело около полумиллиона человек, а умерло 197 тысяч. Причина проста – холера всегда приходила из Индии, и Россия всегда была первой, на кого обрушивалось это несчастье. Но Россия уже умела противостоять эпидемиям. А вот Европа – не очень… Для сравнения, во Франции во время той же эпидемии холеры скончалось 200 тысяч человек. И это при условии, что болезнь туда добралась позже и протекала не в таком объеме.

«БРЕСТСКИЙ КАРАНТИН»

Если взглянуть на пандемию «испанки», которую вызвал вирус гриппа А подтипа Н1N1, то картина для России будет вообще парадоксальной.

По своим масштабам «испанка» не идет ни в какое сравнение даже с чумой. И России снова повезло… «Испанка» нас почти не коснулась. Кроме того, сыграл свою роль и политический фактор – революция 1917 года, заставившая весь мир относиться к русским с осторожностью, затем – «Брестский мир» 1918 года и выход России из войны. Прежние союзники России прекращают с ней все связи. Именно весной 1918 года началось победное шествие «испанки» по планете. Молодое Советское государство оказалось как бы в самоизоляции. Но в условиях гражданской войны всех со всеми болезнь к нам всё-таки проникла. Её занесли интервенты – англичане, французы и американцы. Но всё-таки масштаб поражения был не тот. Так, на пике распространения вируса, в 1919 году, в РККА числилось 587 тысяч больных. Из них 525 тысяч приходилось на сыпной, возвратный и брюшной тифы. На втором месте стояла холера, потом шли дизентерия и малярия. «Испанка» плелась в хвосте. От неё тоже умирали люди, например, известные российский революционер Яков Свердлов и кинозвезда тех лет Вера Холодная. Но «Брестский карантин» сделал своё дело. Иначе даже страшно было бы представить, сколько жизней унёс бы этот самый страшный вирус.

2020 год поставил Россию перед новым испытанием – эпидемией коронавируса (COVID-19). Опасность пришла из Китая. Первый больной был зарегистрирован в провинции Хубэй ещё 17 ноября 2019 года. 27 декабря 2019 года была зарегистрирована вспышка болезни, вызванной коронавирусом. К концу месяца было зарегистрировано уже 180 инфицированных. В январе 2020 года Китай закрыл город Ухань. К концу месяца соседние с Китаем страны, в частности, Россия- закрыли границы. Многие страны рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Китай, а прибывших из Китая граждан помещали на обязательный двухнедельный карантин.

Многие страны приостановили международное авиасообщение. Закрыли аэропорты. Самолеты Аэрофлота стали работать на вывоз соотечественников, находящихся за рубежом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившуюся из Китая, пандемией.

С 26 марта по 14 апреля 2020 года все москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, а также перенесшие инфаркт и инсульт), должны были самоизолироваться и соблюдать домашний режим.

Закрылись образовательные учреждения, учреждения культуры, спорта, рестораны, кафе, отменены все массовые мероприятия.

29 марта 2020 года вышел указ мэра Москвы о необходимости ограничения передвижения по городу из-за COVID-19.

С 30 марта 2020 года Москва и Московская область перешли на режим самоизоляции. Данный режим самоизоляции был введен уже для всех жителей независимо от возраста. С этого времени жители Москвы и Московской области могли выходить на улицу только для обращения за экстренной медицинской помощью, совершения покупок в ближайшем продовольственном магазине или аптеке, для выгула домашних животных, выноса мусора и поездок на работу – последнее касалось тех, кто обязан был работать даже в «нерабочую неделю», объявленную Президентом Российской Федерации. При этом они должны соблюдать безопасную дистанцию 1,5-2 метра. Подобный режим самоизоляции должен быть продолжен до конца апреля 2020 года.

Руководителям предприятий и учреждений было предписано перевести сотрудников на удаленный режим работы, отправить в очередной оплачиваемый отпуск, а страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано пройти лечение на дому под контролем врачей амбулаторно-поликлинического учреждения.

Подобные жесткие меры необходимы были для того, чтобы замедлить процесс инфицирования населения коронавирусом, снизить нагрузку на медицинский персонал и получить возможность подготовить лечебные учреждения к приему большого количества инфекционных больных. Вновь построенная многопрофильная больница в Коммунарке была перепрофилирована в инфекционный стационар, были также перепрофилированы и другие больницы и отделения больниц, которые постепенно оснащались аппаратами искусственной вентиляции легких, средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, необходимыми медикаментами. Параллельно шла и переподготовка медицинского персонала. Началось строительство новых инфекционных больниц и госпиталей по линии оборонного ведомства. К массовому поступлению инфекционных больных подготовились также и некоторые частные клиники.

Специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» были разработаны первые шесть образцов вакцин от COVID-19, которые уже проходят испытания. Специалистами Роспотребнадзора созданы, зарегистрированы и выпущены в достаточном количестве тест-системы на коронавирус, которые поступили на вооружение медиков. Роспотребнадзор также начал платное тестирование на коронавирус на дому жителей Москвы и Подмосковья. К тестированию подключены и другие аккредитованные лаборатории. Российские ученые разработали также прототип теста на антитела к COVID-19, который в скором времени будет внедрен в практику.

Тем временем коронавирус в России постепенно набирает силу, не щадя никого.

Вот данные ИНФИЦИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ (по состоянию на 9 апреля 2020 года):

Заражено 10 131 (+1 459)

Выздоровели 698 (+118)

Умерли 76 (+13).

Коронавирус в России официально зарегистрирован в 81 (из 85) регионе.

По данным Департамента здравоохранения города Москвы, по состоянию на 8 апреля 2020 года, структура заболевших выглядела следующим образом:

От 18 до 45 лет – 40%

46-65 лет – 39%

старше 65 лет – 15%

дети – 6%.

Эти данные идут несколько вразрез с существовавшим мнением о том, что коронавирус якобы поражает прежде всего старшее поколение и не затрагивает детей.

Президент потребовал составить списки организаций, работа которых была приостановлена из-за повышенного риска опасности распространения коронавируса. Он обратил внимание на то, что нельзя тормозить работу экономики, транспорта, грузоперевозок, сообщения между регионами. Правительству и Центробанку поручено в течение 5 дней разработать планы поддержки бизнеса.

Президент призвал всех россиян «непременно выдержать самоизоляцию, так как от наших дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с эпидемией, которого мы все собираемся достичь».

Ближайшие 2-3 недели станут определяющими в развитии эпидемии COVID-19.

В заключение президент обратился к людям со словами:

«Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдет. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем!».

Вот так на сегодняшний день выглядит современный вариант метода сдерживания опасной инфекции, основанного на историческом опыте предыдущих поколений, опыте других стран по преодолению эпидемий и современных достижениях медицинской науки и практики здравоохранения.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)