Чем лечить дисбиоз у женщин какими препаратами

Дисбактериоз в гинекологии. Дисбактериоз влагалища, восстановление микрофлоры у женщин

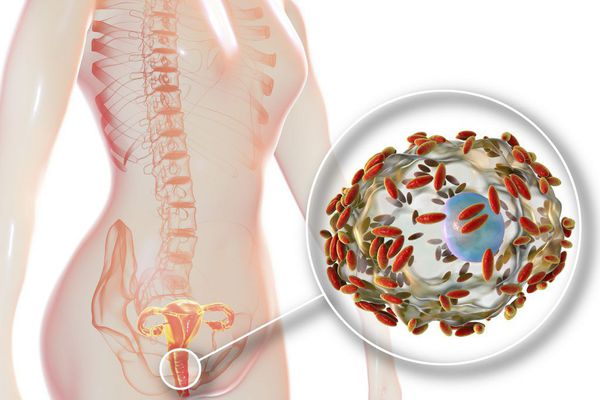

Дисбактериоз влагалища – нарушение соотношения полезных и вредоносных микроорганизмов, населяющих влагалище женщины в здоровом состоянии. Вагинальный дисбактериоз обычно проявляется нарушением кислотности среды, что проявляется ощущением дискомфорта во время интимной близости и рядом других признаков. Кроме того, создаются благоприятные условия для избыточного размножения бактерий и грибов, количество которых в нормальном состоянии минимально.

Следует знать проявления вагиналного дисбактериоза для того, чтобы вовремя принять меры и не допустить осложнений. Ряд инфекций, развивающихся в женском организме при дисбактериозе влагалища, могут вызвать опасные гинекологические заболевания. Наибольшую опасность половые инфекции могут нести во время беременности, это грозит инфицированием младенца, врожденными дефектами и пороками развития плода.

Насколько актуальна проблема сегодня? Врачи утверждают:

(Цитата) Дисбактериоз влагалища – заболевание, которым в той или иной степени страдает большинство женщин! Часто первые проявления незначительны, но если не принять своевременно меры, вагинальный дисбактериоз может привести к ряду серьёзных проблем.

Одним из наиболее частых симптомов вагинального дисбактериоза врачи считают изменение количества и характера влагалищных выделений между менструациями.

Изменение характера выделений:

Преобладание болезнетворных микробов или грибов придают изменениям выделений свой, характерный вид.

Помимо изменения характера выделений, у женщин могут быть проявления страдания, как-то:

(Цитата) Если женщина испытывает боль и дискомфорт во время секса, либо не испытывает удовольствия от близости и не может достичь оргазма, всё это серьёзный повод обратиться к врачу с целью обследоваться на вагинальный дисбактериоз.

К сожалению, заболеванию подвержены пациентки самых разных возрастов. У молодых девушек нарушение состава микрофлоры может являться следствием гормонального взрыва, у взрослых женщин это чаще снижение иммунитета. Существуют и причины общего характера:

Дисбактериоз влагалища: заболевание или нет? Восстановление микрофлоры в гинекологии у женщин

Так что же, можно считать женщину с дисбактериозом влагалища заболевшей, или это всего лишь мелкие женские неприятности, не стоящие особого внимания?

(Цитата) Раньше дисбактериоз влагалища не считался заболеванием, и лечение его ограничивалось использованием методов нетрадиционной медицины. Сейчас дисбиоз (то есть, дисбактериоз) занесен в Международную классификацию болезней (МКБ-10) как «воспалительные болезни вульвы и влагалища».

Теперь врач имеет право официально прописывать диагноз и лечение этого страдания. А консультация врача необходима ещё и по следующей причине. Если дисбактериоз влагалища называют «вагинозом», подчёркивая тем самым ведущее звено недомогания – нарушение нормального микробного пейзажа влагалища, то совсем рядышком расположилось другое понятие – вагинит. Этот термин подчёркивает, что к прочим проблемам присоединилось воспаление стенок влагалища.

Это уже очень серьёзно, и от вагиноза до вагигнита один шаг. Если не принимать мер. Проявления, кстати, схожи: те же дискомфорт и боли при интимной близости, те же выделения зеленоватого или жёлтого цвета с неприятным запахом, зуд и жжение. Но присоединяется и ещё кое-что:

При такой яркой картине обычно сомнений не остаётся – необходимо обратиться к врачу-гинекологу и начинать лечение.

Видов вагинита много, медицинские классификации делят это заболевание на различные виды, формы, варианты течения. Уточнить этот вопрос, определиться с видом вагинита или вагиноза и выбрать правильную терапию – задача специалиста. Поэтому мы здесь ограничимся кратким обзором общих принципов лечения. Они включают диету с исключением сахара, острых приправ, копчёностей и маринадов. Следует также ограничить потребление газированные напитки и кофе. Уделяется большое внимание гигиене интимных зон, к ней предъявляются особые требования.

На период лечения можно подмываться отварами лекарственных трав с противовоспалительными, антисептическими и бактерицидными свойствами. Это календула, шалфей, зверобой, ромашка. При сильном воспалении кожи половых органов можно приготовить отвар коры дуба, мощный антисептик, не уступающий порой лекарственным препаратам.

Первостепенное значение имеет восстановление нормальной микрофлоры женщины. Здесь широко применяются вагинальные свечи с определённым набором пробиотиков: «Ацилакт», «Тержинан», «Пимофуцин», «Гинолакт», «Флагил» и другие. Это местное лечение, направленное непосредственно на больное место. Но могут применяться и системные препараты, оказывающие губительное действие на болезнетворных микробов через кровь. Таковы антибиотики различных групп, Трихопол, Метронидазол или Метрогил, Далацин. Однако не побоюсь повторить: правильную комбинацию этих препаратов, дозы и длительность курса лечения грамотно может назначить только врач на основе результатов обследования.

Ярким примером такого пробиотического кисломолочного продукта со 100% живыми и активными бифидобактериями и лактобактериями может служить применение проверенного и высокоэффективного продукта предприятия ООО «КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС» бифилакта БИОТА. Бифилакт БИОТА является вкусным, клинически испытанным функциональным и диетическим пробиотическим кисломолочным продуктом питания для лечения и профилактики нарушений дисбактериозов с живыми бифидумбактериями и лактобактериями.

Здоровья вам, дорогие женщины!

Дисбактериоз влагалища

Специалисты ЦМРТ проводят информативные гинекологические обследования. Прием ведет опытный и квалифицированный врач-гинеколог.

Дисбактериоз влагалища – это воспалительное заболевание, обусловленное дисбалансом микроэкосистемы урогенитального тракта. Замена нормального вагинального биотопа многочисленными условно-патогенными и облигатными микроорганизмами негативно воздействует на женское здоровье, может стать причиной серьезных инфекционных осложнений и даже создает риск развития опухолевых процессов. Поэтому очень важно регулярно обследоваться у гинеколога и, в случае выявления дисбиоза, проводить лечение, направленное на создание оптимальных физиологических условий.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 25 Августа 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины дисбактериоза влагалища

Существует множество факторов, приводящих к изменению видового и количественного состава микроорганизмов вагинальной экосистемы:

В отдельных случаях влагалищный дисбактериоз может развиться из-за применения барьерных методов контрацепции (ВМС, таблетки, кремы, гели спермицидного действия).

Симптомы дисбиоза влагалища

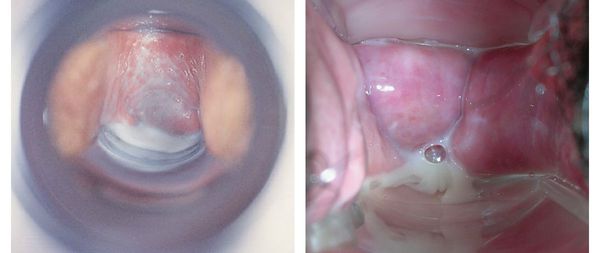

Нарушение механизмов биологической защиты сопровождается появлением патологических выделений. Серовато-белый вагинальный секрет имеет липкую пенистую консистенцию и неприятный рыбный запах. Его количество может достигать 20-30 мл в сутки. Продукты жизнедеятельности аномально увеличенного количества анаэробных бактерий нарушают целостность эпителиальных клеток слизистой оболочки влагалища. Пациентки жалуются на покраснение, припухлость, зуд и жжение в интимной области, рези при мочеиспускании, выраженный дискомфорт при сексуальном контакте. При осмотре в зеркалах наблюдается равномерное распределение выделений по влагалищным стенкам. На слизистой могут выявляться небольшие красноватые пятнышки. У 40% пациенток на влагалищной части шейки матки обнаруживается воспаление, эрозии, рубцы, выворот слизистой шейного канала (эктропион).

Разновидности и степени тяжести вагинального дисбактериоза

Специалисты в области гинекологии условно подразделяют дисбактериоз у женщин на 4 формы. В зависимости от тяжести симптомов и клинического течения он может быть:

Нарушение имеет 3 степени тяжести:

Самыми опасными для репродуктивного здоровья являются бессимптомные формы заболевания. Зачастую они остаются не выявленными, и, как следствие, не леченными.

Основные методы диагностики

Для постановки диагноза «дисбактериоз влагалища» используются клинические и лабораторные методики:

Дополнительно возможно назначение УЗИ органов малого таза, анализа кала на дисбиоз кишечника, биохимических и гормональных обследований крови и мочи.

К какому врачу обратиться

Ведением пациенток с микроэкологическим дисбалансом урогенитального тракта занимается врач-гинеколог. При необходимости, может потребоваться консультация венеролога, уролога, эндокринолога и других узкопрофильных специалистов.

Как лечить дисбактериоз влагалища

Лечение дисбактериоза влагалища назначается индивидуально, с учетом формы нарушения, состояния репродуктивной системы женщины и наличия сопутствующих заболеваний. Двухэтапная терапевтическая программа включает:

Дополнительно может проводиться системная иммуномодулирующая, десенсибилизирующая и энзимотерапия. Однако важнейшим фактором полного выздоровления является лечение основного заболевания.

Последствия вагинального дисбиоза

Несвоевременное выявление дисбаланса и отсутствие оптимизации видового и количественного состава влагалищной микрофлоры может повлечь за собой серьезные для здоровья последствия:

Профилактика

Чтобы предотвратить нарушение вагинальной микрофлоры, необходимо строго соблюдать правила интимной гигиены, воздерживаться от беспорядочных половых контактов и частых спринцеваний, продуманно использовать гигиенические и рационально подбирать противозачаточные средства. Очень важно регулярно проходить гинекологические обследования, строго выполнять рекомендации по лечению имеющихся патологий и избегать бесконтрольного приема антибиотиков и противогрибковых препаратов.

Лечение дисбактериоза влагалища в ЦМРТ

Одним из направлений работы гинекологов ЦМРТ является комплексное восстановление баланса микроэкосистемы женского репродуктивного тракта. Индивидуальная терапевтическая программа включает:

Желающим записаться на консультативный прием, пройти диагностическое обследование и лечение вагинального дисбиоза, необходимо оставить заявку на сайте клиники или связаться с администратором по телефону.

Оптимизация терапии вагинальных дисбиозов

Изучение микроэкологии влагалища (вагинального биотопа), начатое более 100 лет тому назад А. Дедерлейном, показало, что настоящая экосистема сложная, многокомпонентная, гормонально зависимая и легкоранимая.

Изучение микроэкологии влагалища (вагинального биотопа), начатое более 100 лет тому назад А. Дедерлейном, показало, что настоящая экосистема сложная, многокомпонентная, гормонально зависимая и легкоранимая. Состояние ее динамического равновесия определяется, во-первых, уровнем гликогена в клетках эпителия влагалища, который в свою очередь связан с функциональным состоянием яичников, затем концентрацией лактофлоры, рН влагалищного содержимого и состоянием местного иммунитета.

Наличие индигенной флоры является одним из основных механизмов защиты половых путей от патогенных бактерий. Выраженный антагонистический эффект в отношении широкого круга патогенов проявляют лактобациллы, которые помимо образования молочной кислоты продуцируют перекись водорода, и бактериоцины, угнетающие развитие посторонних микробов. Кроме того, лактобактерии и неспорообразующие анаэробы проявляют высокую конкурентоспособность в заселении экологической нищи. Имеет большое значение и фактор адгезии индигенной флоры между собой и к поверхности эпителиоцитов. Специфическое прикрепление обеспечивается как за счет выростов в виде пилей и фимбрий, так и особыми химическими агентами— лектинами-гликопротеинами. В результате таких взаимодействий формируется гликокаликс, защищающий микробный пул от воздействия неблагоприятных факторов— антител, лизоцима, бактериофагов. Все вышеперечисленное входит в понятие «колонизационная резистентность», означающее совокупность механизмов, придающих стабильность влагалищного биотопа и предотвращающих заселение данной ниши.

В последнее десятилетие все больше внимания уделяется проблеме микозов, актуальность ее обусловлена продолжающимся ростом заболеваемости различными видами грибковой инфекции во всем мире, в частности, хроническими кандидозами кожи и слизистых, висцеральными микозами с поражением желудочно-кишечного тракта, респираторной системы и репродуктивных органов.

В акушерской и гинекологической практике прослеживается явная тенденция увеличения числа заболеваемости инфекционными процессами нижнего отдела гениталий, в частности бактериальным вагинозом и кандидозной инфекцией. Последние два заболевания зачастую объединяют в понятие «дисбиоз влагалища», который можно определить как полимикробный инфекционный синдром, представляющий собой патологию экосистемы влагалища, вызванную дисбалансом, проявляющимся уменьшением количества ферментирующих лактобацилл с одновременным увеличением количества условно-патогенных микроорганизмов.

В нашей стране вагинальный дисбиоз прочно занимает одно из ведущих мест в структуре причин обращений пациенток на амбулаторно-поликлинический этап оказания медицинской помощи населению. Внедрение современных технологий в клиническую микробиологию позволило существенно расширить представления специалистов и наглядно продемонстрировать, что отрицательное воздействие эндогенных и экзогенных факторов на микрофлору биотопов макроорганизма различной локализации, в том числе влагалища, ведет к развитию разнообразных патологических процессов как воспалительного, так и невоспалительного генеза. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в диагностике, терапии и профилактике дисбиозов влагалища, их частота продолжает оставаться высокой (Стрижаков А. Н. с соавт., 2003; Радзинский В. Е. с соавт., 2006; Кира Е. Ф. с соавт., 2007; Макаров О. В. с соавт., 2007; Culligan P. J. et al., 2005; Klebanoff M. A. et al., 1991, 2005).

Одной из важных причин этого является рост числа иммунодефицитных состояний, наблюдаемый на фоне ухудшения экологической обстановки, нерационального питания, стрессов, «бума самодиагностики и самолечения» с бесконтрольным применением лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков. Чаще всего генитальная инфекция обусловлена несколькими патогенными факторами: вирусами, бактериями, грибами, простейшими, которые вызывают схожие по клиническому течению, но различные по патогенезу и методам лечения заболевания.

Анализ видового и количественного состава микрофлоры влагалища пациенток с урогенитальным кандидозом позволил выделить В. И. Кисиной с соавт. (1999) следующие типы вагинального микроценоза у обследованных женщин:

I тип. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida с сохранением лактофлоры у 12,1% пациенток в концентрации 10 4 –10 5 КОЕ/мл, у 18,97%— в концентрации 10 6 –10 7 КОЕ/мл.

IIа тип. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida в количестве 105–107 КОЕ/мл на фоне полимикробной микрофлоры с наличием Gardnerella vaginalis и/или Mobiluncus, «ключевых» клеток, снижения/отсутствия лактобацилл у 12,1% пациенток.

IIб тип. Картина микроценоза, аналогичная таковой при типе IIа, в ассоциации с Mycoplasma hominis и/или Ureaplasma urealyticum в количестве 4 –10 6 КОЕ/мл в ассоциации с Chlamydia trachomatis, с сохранением лактофлоры у 22,4% пациенток.

IVa тип. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida в количестве 10 5 –10 7 КОЕ/мл в ассоциации с С. trachomatis, M.hominis и/или U.urealyticum, с сохранением лактофлоры у 8,6% пациенток.

IVб тип. Выделение дрожжеподобных грибов рода Candida в количестве 10 5 –10 7 КОЕ/мл в ассоциации с М.hominis и/или U.urealyticum, с сохранением лактофлоры у 24,1% пациенток.

Кроме этого, у 87,9% пациенток обнаружен один или несколько факультативно-анаэробных микроорганизмов (стафилококки, коринебактерии, кишечная палочка, энтерококки) в концентрации от 10 3 до 10 6 КОЕ/мл.

При анализе результатов изучения кишечного микроценоза установлено умеренное уменьшение численности популяции бифидобактерий, лактобактерий в сочетании с резким снижением содержания полноценных Escherichia coli у 56,9% пациенток. Наряду с изменениями количественного состава нормальной микрофлоры зарегистрированы и ее качественные сдвиги: значительное увеличение количества лактозонегативных энтеробактерий у 53,4% пациенток, Escherichia coli со сниженными ферментативными свойствами у 20,7%, кокковых форм в количестве 10 6 –10 8 КОЕ/мл (Staphilococcus aureus, S.saprophiticus, S.epidermidis) у 77,6% пациенток. Повышенная пролиферация дрожжеподобных грибов рода Candida в количестве 10 5 –10 8 КОЕ/мл обнаружена в кишечнике у 46,6% обследованных.

Следует отметить, что манифестация кандидозной инфекции на фоне уже имеющегося инфекционного процесса влагалища усугубляет течение последнего и затрудняет лечение. Таким образом, формируется своеобразный порочный круг: кольпиты любой этиологии способствуют активации вульвовагинального кандидоза, который, в свою очередь, осложняет течение и усложняет лечение кольпита, обусловленного бактериально-вирусной инфекцией (Краснопольский В. И. с соавт., 2005; Мальцева Л. И. с соавт., 2004, 2007).

Все чаще приходится сталкиваться с необоснованными подходами к диагностике и лечению вульвовагинального кандидоза, что объясняется, с одной стороны, недостаточно полной осведомленностью врачей в вопросах современных особенностей этиологии и патогенеза настоящего заболевания, с другой стороны, излишне агрессивным лоббированием интересов производителей как оригинальных, так и генерических антимикотиков. Одним из вопросов, важных для гинекологов, сталкивающихся с проблемой кандидозной инфекции, является причина ее резистентности к традиционным методам терапии.

Традиционными подходами к лечению вагинальных дисбиозов следует признать различные методы, основанные на стадийности проводимого лечения и базирующиеся на понятиях коррекции, элиминации и восстановления влагалищного биотопа (Кира Е. Ф., 2001, 2007; Кондулукова И. А. с соавт., 1999; Линева О. И. с соавт., 2005; Мельников В. А., 2007; Шляпников М. Е., 2005, 2008). Применяемые для коррекции многокомпонентные препараты для локального (интравагинального) введения всегда оставались популярны как среди практикующих врачей, так и среди пациенток, благодаря высокой комплаентности, относительно невысокой стоимости курса лечения в сочетании с достаточной клинической и микробиологической эффективностью.

Одним из таких препаратов, появившихся в последнее время на российском рынке, является «Метрогил Плюс» в виде вагинального геля, содержащий наряду с традиционно используемым для лечения бактериального вагиноза метронидазолом, антимикотический компонент— клотримазол, что дает полное основание для использовании препарата в первую очередь для коррекции бактериального вагиноза, сочетанного с микотической инфекцией. Обоснованным следует считать введение в состав препарата именно клотримазола, поскольку, согласно исследованием последних лет (Кудрина М. И. с соавт., 2005; Пестрикова Т. Ю с соавт., 2005), параллельно с ростом резистентности грибов к флуконазолам происходит процесс восстановления чувствительности к таким ранее традиционно используемым на протяжении десятилетий препаратам, как нистатин и клотримазол (Жестков А. В. с соавт., 2007; Шляпников М. Е. с соавт., 2008). Дополнительным преимуществом препарата, выгодно отличающим его от большинства вагинальных форм, следует отметить гелевую основу, способствующую максимально равномерному распределению активных компонентов препарата на слизистой оболочке влагалища и экзоцервикса.

Нами проведено проспективное исследование эффективности использования препарата у 30 женщин репродуктивного возраста с верифицированным состоянием дисбиоза влагалища.

При анализе жалоб, с которыми обратились пациентки, выявлено, что большинство пациенток беспокоит наличие выделений из половых путей (60%), выделения с неприятным запахом (20%), наличие зуда, жжения в области вульвы и промежности (20%). У 4 пациенток (13,3%) выделения усиливались и начинали беспокоить только после полового акта или перед менструацией. У 2 пациенток (6,7%) выделения усиливались на фоне запоров кишечника (табл. 1).У 5 (16,6%) пациенток жалобы отсутствовали. Диагноз был поставлен при профилактическом обращении после гинекологического осмотра и микроскопии влагалищных выделений.

После пятидневного курса лечения препаратом «Метрогил Плюс» в виде вагинального геля субъективные жалобы отсутствовали у 86,6% женщин. У 10% сохранялись жалобы на выделения из половых путей: 1 случай (3,3%)— только выделения, 1 случай (3,3%) выделения в сочетании с усиливающимся зудом, 1 случай (3,3%) жалобы на усиление выделений на фоне запора.

Характер выделений описан в табл. 2. До лечения у пациенток при гинекологическом осмотре выделения носили следующий характер: в основном обильные (56,6%), жидкие (33,3%) или пенистые (20%), серо-белые (40%) или молочные (43,3%), с неприятным запахом(60%). У 3 женщин из 30 (10%) при гинекологическом осмотре выделения соответствовали норме.

При осмотре после лечения препаратом «Метрогил плюс» в виде вагинального геля у 26 (86,6%) пациенток выделения имели критерии нормы: умеренные, слизистые, прозрачные, без запаха. У 4 пациенток (13,4%) выделения имели патологический характер: обильные 6,7%, жидкие 6,7%. Серозных, гнойных, пенистых, с неприятным запахом выделений после лечения не наблюдалось.

Из табл. 3 видно, что у большинства пациенток слизистая влагалища при вагинальном дисбиозе не изменена (63,3%). Но у 26,6% пациенток отмечалась гиперемия слизистой влагалища, у 6,7%— отечность, в 1 случае (3,3%)— мацерация слизистой влагалища.

После лечения в 96,7% видимой патологии слизистой влагалища не отмечается. В 1 случае (3,3%) сохранялась умеренная гиперемия.Эффективность действия препарата по этому признаку составляет 91%.

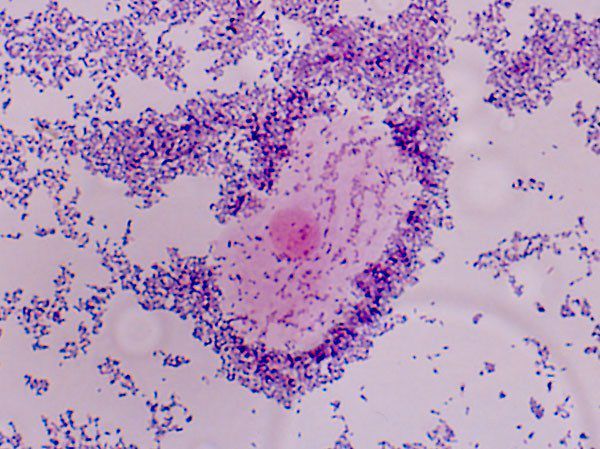

При анализе микроскопии влагалищного содержимого у пациенток исследуемой группы до лечения в 20% в мазке большое количество лейкоцитов, в 60% коккобациллярная флора, в 46,6%— в мазке «ключевые клетки», в 23,3% смешанная флора. Влагалищная флора, состоящая только из лактобактерий, в одном случае— 3,3%.

После лечения у 86,6% пациенток влагалищная флора состояла только из лактобактерий, лактобактерии с единичными кокками у 10% пациенток, наличие лептотрикса отмечалось в 3,3% случаев. В 83,3% мазков лейкоциты были единичные, большого количества лейкоцитов не отмечалось (табл. 4).

Степень чистоты влагалища до лечения в 96,7% случаев была IV; II степени чистоты влагалища до лечения в исследуемой группе пациентов не было. После курса лечения препаратом «Метрогил Плюс» в виде вагинального геля в 76,6% случаев стала II степень чистоты.

Данные, приведенные в табл. 5, наглядно демонстрируют достаточно высокий комплаенс использования препарата «Метрогил Плюс» в виде вагинального геля.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод о высокой клинической и лабораторной эффективности использования препарата «Метрогил Плюс» в виде вагинального геля при коррекции дисбиотических состояний влагалищного биотопа. Наличие в составе препарата двух высокоэффективных компонентов— метронидазола и клотримазола, гелевой основы, обусловливающей равномерное распределение активных компонентов на слизистой оболочке, в сочетании с высоким комплаенсом, предопределяют максимально широкое применение Метрогила Плюс в качестве препарата «первой линии» у женщин с вагинальными дисбиозами.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Н. В.Спиридонова, доктор медицинских наук, доцент М. Е.Шляпников, кандидат медицинских наук, доцент Е. А.Махлина *СГМУ, *клиника «Панацея», Самара

Бактериальный вагиноз

Нормальная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста является одним из показателей здоровья, так как играет большую роль в поддержании микроэкологического статуса. Взаимодействие между представителями нормальной микрофлоры и клетками вагиналь

Нормальная микрофлора влагалища женщин репродуктивного возраста является одним из показателей здоровья, так как играет большую роль в поддержании микроэкологического статуса. Взаимодействие между представителями нормальной микрофлоры и клетками вагинального эпителия осуществляется на клеточном и молекулярном уровнях и постоянно контролируется со стороны ряда систем макроорганизма. Результатом этого взаимодействия являются создание и поддержание высокой колонизационной резистентности вагинального эпителия к внедрению патогенных и условно-патогенных микроорганизмов [1–6].

Бактериальный вагиноз выделен из категории неспецифических вагинитов в отдельную нозологическую форму. К нему относят патологические состояния во влагалище, сопровождающиеся нарушениями качественного и количественного состава нормальной микрофлоры и не связанные с бактериальными инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), грибами или простейшими.

Согласно современным представлениям, бактериальный вагиноз — инфекционный невоспалительный синдром полимикробной этиологии, который связан с дисбиозом вагинального биотопа. Нарушение микроэкологии влагалища при бактериальном вагинозе характеризуется резким снижением количества или отсутствием лактобактерий, продуцирующих перекись водорода и увеличением количества Gardnerella vaginalis, грамотрицательных анаэробных бактерий (Bacteroides spp., Mobiluncus spp., Fusobacterium spp., Peptostreptoicoccus spp., M. hominis, U. urealyticum).

Гарднереллы, как и лактобациллы, обладают выраженной способностью к адгезии на поверхности вагинальных эпителиоцитов. Gardnerella vaginalis могут продуцировать токсические биопродукты, к которым относятся муколитические ферменты и гемолизин, являющийся лейкотоксическим фактором. Гемолизин, воздействуя на эритроциты, вызывает образование многочисленных пор в эритроцитарной мембране, а также оказывает влияние на лейкоциты, вызывая их структурные и функциональные нарушения. Этим и объясняется отсутствие существенной лейкоцитарной инфильтрации, т. е. активности лейкоцитов в присутствии Gardnerella vaginalis.

Определенную роль в патогенезе бактериального вагиноза играют представители семейства Mycoplasmataceae — Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum. 70% выделенных штаммов Ureaplasma urealyticum относятся к биовару Parvo, 23,3% — к биовару Т960. Большинство пациенток, у которых была выделена Ureaplasma urealyticum, относящаяся к биовару Parvo, имели в прошлом раннее начало половой жизни, частую смену половых партнеров, наличие одновременно нескольких половых партнеров, большое количество беременностей и абортов, а также сопутствующие гинекологические заболевания и ИППП.

При обследовании половых партнеров пациенток с бактериальным вагинозом морфотипы ассоциированных с бактериальным вагинозом микроорганизмов выявлялись у 25% мужчин, при этом клинические проявления (баланопостит) наблюдались только у 3,1% [2].

В результате субмикроскопического исследования вагинального экссудата пациенток с бактериальным вагинозом определены структурно-функциональные особенности микробных клеток, участвующих во взаимодействии друг с другом, при этом клетки организма-хозяина представлены преимущественно плоским эпителием. Установлена грамвариабельность Gardnerella vaginalis вне зависимости от характера микробных ассоциаций. Анализ электронограмм продемонстрировал, что структурная организация Gardnerella vaginalis, адгезированных на поверхности эпителиальных клеток, не зависела от сочетания бактериального вагиноза с другими инфекционными агентами.

При сочетании бактериального вагиноза с Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum наблюдали значительное количество микроорганизмов в межклеточном пространстве и бактерий, морфологически идентичных микоплазмам [2].

Пациентки предъявляют жалобы на обильные выделения из половых путей белого или серого цвета, часто с неприятным запахом, особенно после полового акта или во время менструации. При длительно текущем процессе выделения приобретают желтовато-зеленую окраску, становятся более густыми, нередко напоминают творожистую массу, обладают свойством пениться; слегка тягучие и липкие, они равномерно распределяются по стенкам влагалища. Количество белей варьирует от умеренных до весьма обильных, составляя в среднем 20 мл в сутки. Жалобы на зуд и дизурические расстройства встречаются редко: они могут совсем отсутствовать или появляться периодически. Эти симптомы обнаруживаются у 16–23% пациенток с нарушениями микрофлоры влагалища. Характерным признаком бактериального вагиноза является отсутствие воспалительного процесса стенок влагалища. Нередко женщины с бактериальным вагинозом жалуются на обильное менструальное кровотечение, боли в низу живота. В то же время у части пациенток какие-либо субъективные ощущения отсутствуют.

Диагностика бактериального вагиноза основана на данных анамнеза, оценке субъективных и объективных симптомов заболевания, результатах лабораторных тестов — микроскопического исследования материала, аминного теста и рН вагинального экссудата [3].

При сборе анамнеза выясняют:

Диагноз бактериального вагиноза устанавливается на основании наличия трех критериев из нижеперечисленных:

Обследование пациентки следует проводить не ранее, чем через 72 ч после последнего полового контакта (без использования презерватива); оно не проводится также во время менструации. В течение 3 нед до обследования женщина не должна получать терапию системными и местнодействующими антибактериальными препаратами [3].

При микроскопическом исследовании нативного и окрашенного по Граму вагинального мазка определяются следующие признаки:

Оценка общей микробной обсемененности вагинального отделяемого проводится по 4-балльной системе — по числу микробных клеток, обнаруживаемых в одном поле зрения при иммерсионной микроскопии:

1 балл (+) — до 10 микробных клеток в поле зрения, незначительное их количество (скудный рост);

2 балла (++) — от 11 до 100 микробных клеток в поле зрения, умеренное их количество;

3 балла (+++) — от 100 до 1000 микробных клеток в поле зрения, большое их количество;

4 балла (++++) — более 1000 микробных клеток в поле зрения, массивное их количество.

Так как Gardnerella vaginalis может быть обнаружена у здоровых женщин, культуральное исследование и ПЦР-диагностику для идентификации Gardnerella vaginalis не проводят. Культуральное исследование проводят при наличии показаний для определения видового и количественного состава вагинального микроценоза и исключения возбудителей ИППП.

При культуральном исследовании могут быть обнаружены изменения, характерные для бактериального вагиноза: общая микробная обсемененность превышает 10 9 КОЕ/мл; при использовании только аэробных условий культивирования рост микроорганизмов отсутствует или наблюдается рост сопутствующих условно-патогенных микроорганизмов (чаще в небольшом титре); полимикробный характер микрофлоры с абсолютным преобладанием облигатно-анаэробных видов и Gardnerella vaginalis; отсутствие роста лактобацилл или резкое снижение их титра ( 4 КОЕ/мл).

На основании проведенных исследований в настоящее время рекомендуется в план ведения пациенток включать:

Целью лечения является уменьшение выраженности клинических симптомов, нормализация лабораторных показателей, предотвращение развития возможных осложнений в период беременности, а также в послеродовом периоде и при выполнении инвазивных гинекологических процедур.

Результаты лабораторных исследований в норме следующие.

Лечение

Основное направление терапии — применение местных или системных антибактериальных препаратов с антианаэробным эффектом.

Показано применение клиндамицина. Препарат является 7-дезоксипроизводным линкомицина, ингибирует синтез белков в микроорганизмах, оказывает бактериостатическое или бактерицидное действие в зависимости от концентрации в макроорганизме и чувствительности микроорганизма. Препарат эффективен в отношении грамположительных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, пневмококков, палочки дифтерии), гарднерелл, микоплазм. Устойчивость микроорганизмов к клиндамицину вырабатывается медленно. При приеме внутрь клиндамицин всасывается лучше, чем линкомицин. После внутримышечного введения максимум его концентрации в крови отмечается через 2–2,5 ч. Препарат хорошо проникает в жидкости и ткани организма, выводится с мочой и желчью. При нарушении функции почек и печени выведение клиндамицина замедляется. При бактериальном вагинозе можно назначать одну из лекарственных форм клиндамицина: крем 2%-ный 5 г в аппликаторе (разовая доза) интравагинально 1 раз в день (на ночь) в течение 6 дней; овули 100 мг интравагинально на ночь в течение 3 дней; капсулы 300 мг внутрь 2 раза/сут в течение 7 дней.

Клиндамицин разрешенн к применению у беременных в виде 2%-го крема 5 г (разовая доза) интравагинально 2 раза/сут в течение 5 дней.

Также при бактериальном вагинозе можно назначать метронидазол. Он обладает широким спектром действия в отношении простейших, подавляет развитие Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и лямблий. В отношении анаэробных бактерий препарат высокоэффективен. Метронидазол хорошо всасывается при приеме внутрь, проникает в органы и ткани, проходит через плаценту и гематоэнцефалический барьер, накапливается в печени. Период полувыведения препарата составляет 8–10 ч, полностью выводится из организма через 1–2 сут после введения. Метронидазол в основном выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов, частично — с калом. При применении метронидазола могут отмечаться потеря аппетита, сухость и неприятный вкус во рту, тошнота, рвота, диарея, головная боль, крапивница, зуд. Эти явления проходят после окончания лечения или отмены препарата. Возможна лейкопения. Препарат противопоказан при беременности и кормлении грудью, нарушениях кроветворения, остром течении заболеваний центральной нервной системы. Во избежание развития тяжелых побочных реакций следует предупреждать пациентов о недопустимости приема алкоголя и содержащих его продуктов как в ходе терапии метронидазолом, так и в течение 24 ч после ее окончания. При бактериальном вагинозе можно применять одну из следующих схем лечения с использованием метронидазола:

Также используют и другие производные метронидазола:

Ранее было проведено сравнительное изучение эффективности местнодействующих пробиотиков. Поскольку не было выявлено достоверных отличий в результатах лечения у пациенток, получавших и не получавших эти средства, в настоящее время их не рекомендуют при лечении бактериального вагиноза [3].

При сочетании бактериального вагиноза с ИППП, одновременно применяют антибактериальные препараты в соответствии с нозологической формой заболевания [2]. При неосложненной гонорейной инфекции назначают цефтриаксон однократно внутримышечно в дозе 250 мг (препарат является цефалоспориновым антибиотиком III поколения; после внутримышечного введения пик концентрации в крови отмечается через 1,5 ч; из организма выводится медленно). При обнаружении хламидий и/или микоплазм показано применение антибиотиков — макролидов, тетрациклинов.

Высокий терапевтический эффект, хорошая переносимость способствовали значительному распространению применения макролидов. Их антимикробный эффект обусловлен нарушением синтеза белка в рибосомах микробной клетки. Как правило, макролиды оказывают бактериостатическое действие, но в высоких концентрациях способны вызывать и бактерицидный эффект. Кроме антибактериального действия, макролиды обладают умеренной иммуномодулирующей и противовоспалительной активностью. Представителем III поколения макролидов является джозамицин (Вильпрафен). Этот антибиотик быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), хорошо проникает через биологические мембраны и накапливается в тканях. Максимальная концентрация достигается через 1–2 ч после приема. Через 45 мин после приема дозы 1 г средняя концентрация джозамицина в плазме составляет 2,41 мг/л; связывание с белками плазмы не превышает 15%. Прием препарата с интервалом в 12 ч обеспечивает сохранение эффективной концентрации джозамицина в тканях в течение суток. Равновесное состояние достигается через 2–4 дня регулярного приема. Концентрация джозамицина в полиморфонуклеарных лейкоцитах человека, моноцитах и альвеолярных макрофагах примерно в 20 раз выше, чем в других клетках организма. Препарат биотрансформируется в печени до менее активных метаболитов. Джозамицин выводится главным образом с желчью, выведение же с мочой составляет менее 20%. Препарат назначается по 500 мг 2 раза в день в течение 10 дней.

Из группы тетрациклинов при ИППП наиболее эффективен доксициклин; в последние годы широко применяется Юнидокс Солютаб. Препарат отличается от Доксициклина гидрохлорида нейтральной реакцией, оказывает меньшее раздражающее действие на слизистую оболочку пищеварительного тракта и обладает улучшенными противомикробными и фармакокинетическими свойствами. Юнидокс Солютаб блокирует рибосомальную полимеразу и тормозит синтез белка в микроорганизмах.

Таблетки Юнидокс Солютаб обладают контролируемой растворимостью. Их можно не только принимать внутрь целиком или по частям, но и быстро приготовить из них сироп, суспензию (растворив таблетку в 20 мл воды) или раствор (растворив таблетку в 100 мл воды), которые обладают приятным вкусом. Таблетки растворяются в воде в течение 5–10 с, в биологических жидкостях — в течение 1 мин, превращаясь в равномерную суспензию.

Юнидокс Солютаб всасывается полностью. Биодоступность препарата составляет 95%. Через 2 ч после приема (200 мг в первый день и 100 мг в последующие дни) уровень в сыворотке составляет от 1,5 до 3 мг/мл. Препарат на 80–90% связывается с белками плазмы, хорошо проникает в ткани, накапливается в ретикулоэндотелиальной системе. Период полувыведения составляет 16–18 ч, после приема повторных доз — 22–23 ч.

Ранее были отмечены преимущества, заключающиеся в отсутствии побочных эффектов по типу эзофагитов, встречающихся при применении обычных форм Доксициклина гидрохлорида, способности накапливаться в высоких концентрациях в репродуктивных органах и активно воздействовать на инфекционный агент.

Юнидокс Солютаб назначают в дозе 200 мг в течение 10 дней.

Лабораторный контроль эффективности терапии следует проводить непосредственно по окончании этиотропного лечения: при микроскопии вагинальных мазков, окрашенных по Граму, необходимо констатировать степень эрадикации микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным вагинозом; при посеве вагинального отделяемого — выявлять случаи колонизации факультативно анаэробными условно-патогенными микроорганизмами.

При сочетании бактериального вагиноза с урогенитальным хламидиозом и/или микоплазмозом лабораторный контроль необходимо повторить через 3 нед по окончании терапии.

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

И. В. Хамаганова, доктор медицинских наук, профессор

РГМУ, Москва

Дисбактериоз в гинекологии. Дисбактериоз влагалища, восстановление микрофлоры у женщин

Дисбактериоз влагалища – нарушение соотношения полезных и вредоносных микроорганизмов, населяющих влагалище женщины в здоровом состоянии. Вагинальный дисбактериоз обычно проявляется нарушением кислотности среды, что проявляется ощущением дискомфорта во время интимной близости и рядом других признаков. Кроме того, создаются благоприятные условия для избыточного размножения бактерий и грибов, количество которых в нормальном состоянии минимально.

Следует знать проявления вагиналного дисбактериоза для того, чтобы вовремя принять меры и не допустить осложнений. Ряд инфекций, развивающихся в женском организме при дисбактериозе влагалища, могут вызвать опасные гинекологические заболевания. Наибольшую опасность половые инфекции могут нести во время беременности, это грозит инфицированием младенца, врожденными дефектами и пороками развития плода.

Насколько актуальна проблема сегодня? Врачи утверждают:

(Цитата) Дисбактериоз влагалища – заболевание, которым в той или иной степени страдает большинство женщин! Часто первые проявления незначительны, но если не принять своевременно меры, вагинальный дисбактериоз может привести к ряду серьёзных проблем.

Одним из наиболее частых симптомов вагинального дисбактериоза врачи считают изменение количества и характера влагалищных выделений между менструациями.

Изменение характера выделений:

Преобладание болезнетворных микробов или грибов придают изменениям выделений свой, характерный вид.

Помимо изменения характера выделений, у женщин могут быть проявления страдания, как-то:

(Цитата) Если женщина испытывает боль и дискомфорт во время секса, либо не испытывает удовольствия от близости и не может достичь оргазма, всё это серьёзный повод обратиться к врачу с целью обследоваться на вагинальный дисбактериоз.

К сожалению, заболеванию подвержены пациентки самых разных возрастов. У молодых девушек нарушение состава микрофлоры может являться следствием гормонального взрыва, у взрослых женщин это чаще снижение иммунитета. Существуют и причины общего характера:

Дисбактериоз влагалища: заболевание или нет? Восстановление микрофлоры в гинекологии у женщин

Так что же, можно считать женщину с дисбактериозом влагалища заболевшей, или это всего лишь мелкие женские неприятности, не стоящие особого внимания?

(Цитата) Раньше дисбактериоз влагалища не считался заболеванием, и лечение его ограничивалось использованием методов нетрадиционной медицины. Сейчас дисбиоз (то есть, дисбактериоз) занесен в Международную классификацию болезней (МКБ-10) как «воспалительные болезни вульвы и влагалища».

Теперь врач имеет право официально прописывать диагноз и лечение этого страдания. А консультация врача необходима ещё и по следующей причине. Если дисбактериоз влагалища называют «вагинозом», подчёркивая тем самым ведущее звено недомогания – нарушение нормального микробного пейзажа влагалища, то совсем рядышком расположилось другое понятие – вагинит. Этот термин подчёркивает, что к прочим проблемам присоединилось воспаление стенок влагалища.

Это уже очень серьёзно, и от вагиноза до вагигнита один шаг. Если не принимать мер. Проявления, кстати, схожи: те же дискомфорт и боли при интимной близости, те же выделения зеленоватого или жёлтого цвета с неприятным запахом, зуд и жжение. Но присоединяется и ещё кое-что:

При такой яркой картине обычно сомнений не остаётся – необходимо обратиться к врачу-гинекологу и начинать лечение.

Видов вагинита много, медицинские классификации делят это заболевание на различные виды, формы, варианты течения. Уточнить этот вопрос, определиться с видом вагинита или вагиноза и выбрать правильную терапию – задача специалиста. Поэтому мы здесь ограничимся кратким обзором общих принципов лечения. Они включают диету с исключением сахара, острых приправ, копчёностей и маринадов. Следует также ограничить потребление газированные напитки и кофе. Уделяется большое внимание гигиене интимных зон, к ней предъявляются особые требования.

На период лечения можно подмываться отварами лекарственных трав с противовоспалительными, антисептическими и бактерицидными свойствами. Это календула, шалфей, зверобой, ромашка. При сильном воспалении кожи половых органов можно приготовить отвар коры дуба, мощный антисептик, не уступающий порой лекарственным препаратам.

Первостепенное значение имеет восстановление нормальной микрофлоры женщины. Здесь широко применяются вагинальные свечи с определённым набором пробиотиков: «Ацилакт», «Тержинан», «Пимофуцин», «Гинолакт», «Флагил» и другие. Это местное лечение, направленное непосредственно на больное место. Но могут применяться и системные препараты, оказывающие губительное действие на болезнетворных микробов через кровь. Таковы антибиотики различных групп, Трихопол, Метронидазол или Метрогил, Далацин. Однако не побоюсь повторить: правильную комбинацию этих препаратов, дозы и длительность курса лечения грамотно может назначить только врач на основе результатов обследования.

Ярким примером такого пробиотического кисломолочного продукта со 100% живыми и активными бифидобактериями и лактобактериями может служить применение проверенного и высокоэффективного продукта предприятия ООО «КУБАНЬТЕХНОСЕРВИС» бифилакта БИОТА. Бифилакт БИОТА является вкусным, клинически испытанным функциональным и диетическим пробиотическим кисломолочным продуктом питания для лечения и профилактики нарушений дисбактериозов с живыми бифидумбактериями и лактобактериями.

Здоровья вам, дорогие женщины!

Что такое бактериальный вагиноз (дисбактериоз влагалища)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Чурсиной Ю.А., гинеколога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Бактериальный вагиноз — это инфекционное невоспалительное заболевание, при котором во влагалище происходит обильный рост определённых микроорганизмов и резкое снижение молочнокислых бактерий, обладающих защитными свойствами.

Причины бактериального вагиноза весьма разнообразны. К ним можно отнести как банальные нарушения интимной гигиены, так и более сложные ситуации.

К факторам, влияющим на микрофлору и способствующим возникновению болезни можно отнести:

Возможен ли бактериальный вагиноз у мужчин

Бактериальный вагиноз у мужчин невозможен. Однако мужчина может быть носителем инфекции, которая станет причиной бактериального вагиноза у женщины.

Бактериальный вагиноз у ребёнка

Биоценоз микрофлоры ребёнка формируется при прохождении через родовые пути матери. Если мама — носитель возбудителей бактериального вагиноза, то такая же флора будет и у ребёнка. В таком случае у девочки может развиться бактериальный вагиноз.

Влияние вагиноза на процесс зачатия и на беременность

Бактериальный вагиноз связан со следующими заболеваниями: бесплодие, невынашивание беременности, замершие беременности, преждевременные роды, хориоамнионит (инфицирование оболочек плода и жидкости, окружающих ребёнка в утробе матери) и истмико-цервикальная недостаточность (преждевременное открытие шейки матки при беременности). В основе этих заболеваний лежит хронический эндометрит, возникающий под влиянием возбудителей вагиноза.

Симптомы бактериального вагиноза

Основной признак бактериального вагиноза — это обильные жидкие однородные выделения из половых путей с неприятным запахом. Они могут быть серого или белого цвета.

Чувство жжения и зуда также характерны для вагинита — воспалительного процесса во влагалище. От бактериального вагиноза его отличает чувство сухости влагалища, а также покраснение и отёк его оболочки.

Патогенез бактериального вагиноза

У бактериального вагиноза нет одного конкретного возбудителя — он может быть вызван различными микроорганизмами. К наиболее частым причинам вагиноза относят не только упомянутые G.vaginalis, но и фузобактерии, пептострептококки, вейлонеллу, вагинальный атопобиум, а также бактерии Peptoniphilus, Prevotella, P. bivia и M. Mulieris. Чаще всего развитие болезни провоцирует сочетание 2-3 микроорганизмов и более.

Как передаётся бактериальный вагиноз

Классификация и стадии развития бактериального вагиноза

На данный момент какая-либо классификация и разделение на стадии заболевания отсутствуют. Кода в МКБ-10 (Международной классификации болезней), который бы соответствовал диагнозу «Бактериальный вагиноз», тоже нет. Для кодирования данного состояния используются другие коды. Чаще всего его относят к «N86. Другие воспалительные заболевания влагалища», что является неправильным и не всегда корректным.

Ранее использовалась классификация, предложенная Е.Ф. Кира в 1995 году. Согласно ей, выделяли четыре типа вагинального микробиоценоза — совокупности микроорганизмов, обитающих во влагалище:

Сегодня такая классификация не используется из-за значительного расширения познаний о микробиоценозе влагалища и появлении современных методов лабораторной диагностики.

Классификация бактериального вагиноза на основании микроскопического исследования:

Осложнения бактериального вагиноза

Чем опасен бактериальный вагиноз

Диагностика бактериального вагиноза

Диагностика бактериального вагиноза обычно не представляет существенных трудностей. Тем не менее при постановке диагноза часто можно встретить ошибки: как гипердиагностику (когда пациентке приписывается болезнь, которой у неё на самом деле нет), так и гиподиагностику.

Чаще всего правильно определить заболевание удаётся уже при первом обращении женщины к врачу. В таких случаях диагноз ставится на основании характерных жалоб, данных осмотра и Рh-метрии влагалищных выделений. Иногда может понадобится достаточно обширное клинико-лабораторное обследование.

Какие показатели важны для диагностики бактериального вагиноза

В диагностике бактериального вагиноза используются критерии R. Amsel. К ним относятся:

Диагноз «Бактериальный вагиноз» устанавливается при наличии минимум трёх признаков.

Также существует полуколичественная оценка мазков влагалищной жидкости, окрашенных по Граму, по шкале от 0 до 10. Сейчас этот метод практически не используется.

Для лабораторной диагностики бактериального вагиноза применяется метод PCR Real Time в рамках комплексного анализа микрофлоры влагалища. Существует ряд тест-систем, самыми распространёнными из которых являются Фемофлор 16+КВМ и Фемофлор скрин. Данные тест-системы позволяют получить достаточно полное представление об особенностях микробиоценоза влагалища женщины и назначить обоснованное лечение.

К клиническим методам диагностики относят различные экспресс-тесты: Fem-exam, BVBlue, Pip-activity TestCard. Однако все они диагностики широко не применяются в клинической практике. В основном это связано с их недостаточной чувствительностью.

Дифференциальная диагностика с трихомониазом, кандидозом и уреаплазмозом

Лечение бактериального вагиноза

К какому врачу обратиться

Лечением бактериального вагиноза занимается гинеколог.

Когда стоит обратиться к врачу

К врачу следует обратиться при появлении симптомов бактериального вагиноза: обильных выделениях из половых путей с неприятным запахом, зуде или жжении во влагалище и в области прямой кишки, нарушении мочеиспускания и болезненных ощущениях во время или после полового акта.

Как лечить вагиноз дома. Народные средства от бактериального вагиноза

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — его должен назначать врач, иначе это может негативно сказаться на здоровье женщины.

Чем лечить бактериальный вагиноз

Для устранения бактериального вагиноза используют антисептические средства и различные комбинированные препараты. В настоящее время доказана эффективность двухэтапной схемы лечения бактериального вагиноза: первый этап заключается в применении антисептических средств, а второй — в восстановлении микрофлоры влагалища.

Существует достаточно много как зарубежных, так и российских рекомендаций и схем лечения данного заболевания. В соответствии с Евразийскими клиническими рекомендациями по рациональному применению антимикробных средств в амбулаторной практике, при устранении бактериального вагиноза следует использовать следующие препараты [7] :

Средства терапии первой линии:

Средства терапии второй линии:

Продолжительность и кратность приёма этих средств определяется врачом индивидуально. Кроме того, существует значительное количество комбинированных препаратов.

Эубиотики (пробиотики)

Для восстановления вагинальной микрофлоры могут быть использованы вагинальные капсулы с живыми лактобактериями и гель с молочной кислотой.

Особенности лечения у беременных

В первом триместре беременности не применяют препараты системного действия. Лечение проводят только местно, свечами, например «Клиндацином». Со второго-третьего триместра, помимо местного лечения, можно применять метронидазол и клиндамицин в таблетках.

Питание при бактериальном вагинозе

Соблюдение диеты на течение бактериального вагиноза не влияет. При лечении следует исключить алкоголь, так как применяемые препараты могут замедлить расщепление этилового спирта, в результате чего общее самочувствие ухудшится.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при своевременно начатом лечении в большинстве случаев благоприятный. Иногда возможны рецидивы заболевания. При их возникновении необходим комплексный подход к пациентке, полное клинико-лабораторное обследование и исключение сопутствующих заболеваний, которые могут увеличивать риск повторного появления бактериального вагиноза. Также нужно проконсультироваться по вопросам питания и образа жизни.

В качестве профилактики возникновения бактериального вагиноза прежде всего нужно исключить такие факторы риска, как:

Существенный вклад в развитие и рецидивы заболевания вносят частые смены половых партнёров, тяжёлые сопутствующие заболевания, злоупотребление алкоголем, курение. Всего этого следует избегать.

Немаловажную роль в профилактике играет здоровый образ жизни, адекватная физическая активность и приверженность к правильному питанию — вегетарианская диета и повышенное потребление «быстрых» углеводов увеличивают риск рецидива.

Для предупреждения бактериального вагиноза нужно следовать рекомендациям по интимной гигиене:

Можно ли заниматься сексом при бактериальном вагинозе

Заниматься сексом при бактериальном вагинозе можно, так как он не относится к заболеваниям, передающимся половым путём. Однако бактериальный вагиноз ассоциирован с уреаплазмозом и микоплазмозом, поэтому клинические проявления могут возникнуть и у сексуального партнёра заражённой женщины. Кроме того, бактериальный вагиноз зачастую сопровождается характерным «рыбным» запахом и обильными выделениями, что может стать психологической преградой для полового акта.