Чем лечить плоский лишай

Что такое лишай красный плоский? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Костюковой Д. С., детского дерматолога со стажем в 8 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Симптомы красного плоского лишая

Для заболевания характерны:

Характерными признаками поражения кожи являются:

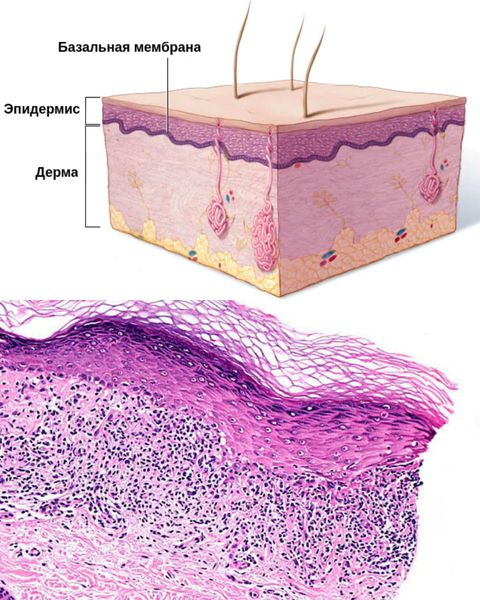

Патогенез красного плоского лишая

Так как красный плоский лишай — это хроническое заболевание, для которого характерен воспалительный процесс с последовательной сменой фаз:

В развитии заболевания главная роль принадлежит иммунным изменениям в организме. В крови и в области высыпаний происходит нарушение между клетками, регулирующими иммунный ответ. В крови образуются иммунные комплексы, при которых иммунная система не распознаёт собственные клетки. В результате вырабатываются лимфоциты, лейкоциты, иммуноглобулины. Это вызывает повреждение собственных тканей кожи и слизистой.

Классификация и стадии развития красного плоского лишая

По Международной классификации болезней (МКБ-10) выделяют несколько разновидностей болезни:

Также выделяют три стадии болезни:

По клинической картине выделяют множество форм заболевания.

Формы поражения кожи

Формы поражения слизистых оболочек

Осложнения красного плоского лишая

После высыпаний могут оставаться шрамы. Некоторые участки кожи, на которых были высыпания, темнеют. Возможно необратимое выпадение волос — алопеция.

Диагностика красного плоского лишая

Для подбора правильной тактики лечения необходимо сдать:

Чтобы выявить или исключить патологии со стороны внутренних органов, назначаются консультации других специалистов:

При сифилисе сыпь многообразна, представлена одинаковыми по величине папулами тёмно-красного цвета, плотными в основании, овальных очертаний, болезненных при надавливании (симптом Ядассона). Отмечается шелушение по типу воротничка Биетта — появление чешуек по краю папул, когда шелушение в центре уже закончилось. Также для этой болезни характерны положительные серологические реакции — наличие антител в сыворотке крови. При красном плоском лишае все эти признаки не наблюдаются, папулы красновато-фиолетового цвета с пупковидным вдавлением в центре, отличается зудом.

При атопическом дерматите слизистые оболочки не поражаются. Сыпь обычно локализуется на лице, сгибах колен и локтей. Вокруг высыпаний кожа утолщается.

При отрубевидном волосяном лишае (болезни Девержи) папулы желтовато-красного цвета, появляются на коже разгибательной части рук и ног, тыльной стороне пальцев (симптом Бенье — мелкое шелушение при поскабливании). Когда папулы сливаются, образуется поверхность, напоминающая тёрку, кожа становится плотной и грубой. Для красного плоского лишая данная картина не характерна.

Лечение красного плоского лишая

Лекарственная терапия предполагает следующие варианты лечения:

Прогноз. Профилактика

Методов профилактики не существует. Чтобы вовремя выставить диагноз, начать лечение и не допустить развития осложнений, нужно обратиться к врачу при первых признаках заболевания.

Для профилактики рецидивов красного плоского лишая нужно придерживаться здорового образа жизни, исключать приём лекарств, которые могут спровоцировать рецидив, избегать психоэмоциональных перенапряжений.

Как лечить красный плоский лишай?

Врач-дерматолог, косметолог, миколог Рзаева Ульвия Надировна специально для наших пациентов подготовила серию небольших статей. Здесь собраны рекомендации по лечению трех кожных заболеваний.

Вторая статья затрагивает лечение красного плоского лишая и рекомендации по уходу за кожей при разной степени тяжести заболевания.

Выбор метода лечения зависит от степени выраженности и локализации клинических проявлений, формы и длительности заболевания, сведений об эффективности ранее проводимой терапии.

Не требуется проведения лечения при поражении слизистой оболочки полости рта, ограничивающемся ретикулярными высыпаниями типичной формы, не сопровождающимися субъективными ощущениями. В остальных случаях больным требуется проведение терапии.

В лечении красного плоского лишая используется:

Глюкортикостероидные препараты системного действия;

В лечении больных красным плоским лишаем могут применяться антималярийные препараты,которые используются в качестве системной терапии и могут назначаться с глюкокортикостероидными препаратами;

Для купирования зуда назначают антигистаминные препараты.

Также с целью уменьшения зуда может назначаться нейролептик, обладающий неблокирующей активностью. А также альтернативные методы лечения.

Если вы хотите эффективного и безопасного лечения со стойким эффектом, запишитесь на прием в медицинский центр Стомед и получите рекомендации от доктора лично и индивидуально. Не откладывайте на потом свою жизнь, позвоните нам, и мы подберём удобное для вас время консультации.

Содержание

Дерматология в России

Зарегистрируйтесь!

Если Вы врач, то после регистрации на сайте Вы получите доступ к специальной информации.

Если Вы уже зарегистрированы, введите имя и пароль (форма в верхнем правом углу или здесь).

Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы. Традиционные и новые стратегии лечения

Красный плоский лишай и лихеноидные дерматозы. Традиционные и новые стратегии лечения

После описания различных клинических подтипов лихеноидных дерматозов и рассмотрения молекулярных основ патогенеза заболевания, проведенных в первой статье данного обзора, далее мы обсудим существующие и ожидаемые в ближайшем будущем стратегии терапии наиболее типичных вариантов лихеноидных дерматозов, а также предоставим обзор фармакодинамики препаратов и доказательную базу для их применения. Целью данной статьи не является исчерпывающее обсуждение терапевтических опций для всех заболеваний, перечисленных в предыдущей статье. Напротив, мы ограничимся рассмотрением наиболее часто встречающихся подтипов КПЛ, а также на взаимосвязи патогенеза заболевания с механизмом действия препаратов. Также, будут обсуждены перспективные направления для будущих исследований.

Красный плоский лишай: течение заболевания

Вне зависимости от клинического варианта заболевания — фолликулярный, классический кожный, поражение слизистой оболочки гениталий, полости рта — заболевания ассоциировано с значительными нарушениями физического и психологического состояния пациента. Значительное влияние на качество жизни пациента могут оказывать симптомы, связанные с активными воспалительными изменениями, наличие эрозивной формы заболевания, а также интенсивный зуд, жжение, триходиния или одинофагия. Помимо беспокоящих пациента симптомов, значительное влияние на психологическое состояние оказывают обезображивающие очаги, особенно ассоциированные с рубцовыми изменениями. Побочные эффекты, связанные с применением сильных системных иммуносупрессантов, а также пролонгированные курсы топических ГКС, могут оказывать значимое влияние на качество жизни пациента. По этой причине, перед назначением соответствующей терапии необходима комплексная оценка пользы и риска назначаемого препарата. Большинство классических очагов на гладкой коже склонны к спонтанному разрешению в течение 1-2 лет. Тем не менее, поражение слизистой оболочки ротовой полости и придатков кожи имеет тенденцию к персистированию, характеризуется рефрактерностью к терапии. Поражение слизистых оболочек полости рта, гениталий, а также гипертрофическая форма КПЛ имеют тенденцию к злокачественному перерождению у отдельных пациентов, тем не менее, литературные данные противоречивы, и единого мнения по данному вопросу на сегодняшний день не сформировано. Авторы подходят к вопросам обследования для иключения канцерогенеза индивидуально. На практике наблюдение проводится за пациентами с рефрактерным течением заболевания — регулярно выполняется обследование для исключения злокачественной трансформации.

Традиционные методы лечения

КПЛ представляет собой важную и недостаточно исследованную клиническую проблему. Таким образом, доказательная база большого количества вариантов терапии, широко применяемых в клинической практике, остается неадекватной. Далее будут обсуждены основы фармакологии и доказательная база для каждого применяемого в рутинной практике препарата, отдельно для наиболее часто встречаемых в клинической практике вариантов заболевания. Краткий обзор традиционно используемых лекарственных препаратов, их фармакодинамики и уровня доказательности приведен в таблицах 1-5.

Кожная форма КПЛ

Топические и системные ГКС

Целью терапии при классической самоограничивающейся кожной форме КПЛ является ускорение процесса разрешения очага, а также симптоматическое облегчение зуда. Стандартной терапией первой линии являются топические ГКС, при этом выбор препарата в большинстве случаев основывается на клиническом опыте врача, чем на данных клинических исследований. К часто применяемым препаратам относят клобетазола пропионат, флуоцинолона ацетонид, бетаметазона дипропионат, триамцинолона ацетонид(также может применяться в виде внутриочаговых инъекций при рефрактерных к лечению случаях гипертрофического КПЛ). Авторы рекомендуют использование мазевых основ, так как они обладают более выраженными увлажняющими свойствами, а также менее сложным составом по сравнению с кремом. Аппликации тГКС применяются при размерах очага до 15% площади тела, при более обширном поражении в ряде случаев предпочтительно использовать системные препараты. Системные ГКС, как для перорального, так и для внутримышечного применения, могут использоваться при резистентных к топическим ГКС формам КПЛ. Наиболее часто применяется преднизолон в дозе 30-60 мг/сутки, длительность терапии зависит от тяжести и рефрактерности заболевания. Плацебо-контролируемое рандомизорованное клиническое исследование показало, что у пациентов, рефрактерных к топическим ГКС наблюдается значительное улучшение на фоне 10-дневного курса системного преднизолона в дозе 30 мг/сутки. Для тяжелых случаев КПЛ продолжительность курса состаляет до 4-6 недель. Необходимо помнить о побочных эффектах системных ГКС, особенно при назначении препаратов этой группы на длительный срок. Необходимо длительное мониторирование артериального давления, уровня глюкозурии мочи. Повторяющихся курсов системных ГКС по возможности необходимо избегать. Обязательным является тщательное обследование пациента для обнаружения симптомов длительного применения и токсичности системных ГКС с использованием соответствующих методов диагностики. Механизм действия системных ГКС скорее неспецифический, основан на индукции иммуносупрессии и противовоспалительном эффекте, реализующемся за счет регуляции действия провоспалительных медиаторов на генетическом, цитокиновом и клеточном уровне. Отсутствие специфичности фармакологического действия приводит к возникновению ряда побочных эффектов, поэтому необходимы дальнейшие исследования по поиску таргетного препарата.

Фототерапия, фотохимиотерапия

Фототерапия, фотохимиотерапия в течение многих лет использовалась в терапии воспалительных дерматозов, в том числе КПЛ, за счет своего комплексного иммуносупрессивного действия. Свежие рандомизированные контролируемые исследования показывают преимущество фототерапии над лечением системными ГКС; в исследовании пациентов с тГКС-рефрактерным заболеванием, 6-недельный курс узкополосной фототерапии УВ-В лучами был ассоциирован с полным ответом у 52% пациентов, в то время как при системной терапии преднизолоном при той же длительности ответ наблюдался у 13% пациентов(однако, преднизолон применялся в дозе меньше стандартной). По данным ретроспективного когортного исследования, узкополосная УФ-В фототерапия и ПУВА(псорален+УФ-А фототерапия) обладают сопоставимой клинической эффективностью при классической кожной форме КПЛ, однако, предпочтительнее использовать узкополосную УФ-В фототерапию, так как метод является более простым, а также обладает более приемлимым профилем безопасности.

Ретиноиды

Ретиноиды длительно применяются для успешного лечения кожной формы КПЛ, при этом наиболее часто назначаемым препаратом является ацитретин. Считается, что фармакологические эффекты ацитретина реализуются через активацию рецепторов ретиноевой кислоты, контролирующих процесс созревания эпидермиса и воспалительный ответ в коже. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование пациентов с кожной формой КПЛ показало, что 8-недельный курс ацитретина в дозе 30 мг/сутки ассоциирован с длительной ремиссией заболевания. Тем не менее, сообщается о более частом возникновении побочных эффектов в группе пациентов, получавших ацитретин, что объясняет отсутствие широкого применения ацитретина и других системных ретиноидов у пациентов с кожной формой КПЛ. В других исследованиях была показана клиническая эффективность других системных ретиноидов — этретината, изотретионина, третиноина, однако, показания к применению препаратов в рутинной практике ограничены.

Поражение слизистой оболочки полости рта при КПЛ

Топические и системные ГКС

Топические ГКС являются препаратами 1 линии для лечения локализованных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта. Сильные и очень сильные препараты — клобетазол, триамцинолон, бетаметазон, флуоцитонид, флутиказон — обладают доказанной эффективностью и безопасностью. Эти препараты обычно наносятся 2 раза в день как в неразбавленном виде (например клобетазола пропионат 0,05%), так и смешанными с препаратом Оrabase (например, триамцинолон) в течение 1-2 месяцев с последующим переходом на применение в поддерживающем режиме. Также, возможно применение ГКС в виде внутриочаговых инъекций, однако данных в пользу преимущества данного метода перед остальными недостаточно (существуют только отдельные клинические случаи). Системная терапия с применением пероральных ГКС может быть показана при значительной тяжести заболевания, в случае рефрактерности к наружной терапии, однако доказательная база такого подхода недостаточна, адекватные плацебо-контролируемые исследования не проводились. С учетом широкого спектра побочных явлений на фоне применения системных ГКС, даннная группа препаратов применяется в виде короткого курса с последующим переходом на топическую терапию.

Топические ингибиторы кальциневрина

Интерес к возможности применения топических ингибиторов кальциневрина был привлечен в первую очередь их противовоспалительным действием, отличным от тГКС. Механизм действия препаратов реализуется за счет подавления активности Т-клеток на уровне транскрипционных факторов. Опубликованные исследования по изучению эффективности данной группы препаратов весьма противоречивы — метаанализ, выполненный в 2012г, оценивавший 3 рандомизированных контролируемых исследования показал, что эффективность пимекролимуса не превышает плацебо. Последующие исследования были более обнадеживающими — согласно полученным данным эффективность топических ингибиторов кальциневрина была сравнима с действием тГКС. В исследовании, выполненом в 2014г, было показано, что эффективность пимекролимуса в сравнении с такролимусом несколько выше, в то время как в более свежих исследованиях действие такролимуса и пимекролимуса оказалось эквивалентным. Эти данные были подтверждены в открытом рандомизированном контролируемом исследовании (2017г), пилотном рандомизированном контролируемом исследовании, последующем метаанализе. Многие врачи в своей клинической практике обнаруживают более высокую эффективность такролимуса. К побочным эффектам топических ингибиторов кальциневрина относят локальное раздражение, жжение, особенно на эрозированных очагах (что ограничивает их применение в случае эрозивной формы КПЛ), но в целом их профиль безопасности не уступает длительно применяющимся тГКС. Отсутствие побочных эффектов тГКС обусловливает увеличивающийся интерес к применению данных препаратов в клинической практике.

Топические и системные ретиноиды

Ретиноиды обладают определенным иммуномодулирующим действием за счет прямого воздействия на Т-клетки через ядерные рецепторы ретиноевой кислоты. Топические ретиноиды являются альтернативой тГКС при неэрозивной форме КПЛ и рекомендуются в качестве препарата 2 линии терапии по мнению World Workshop in Oral Medicine IV. Несмотря на доказанную эффективность топического третиноина и изотретиноина 0,1% (в плацебо-контролируемых исследованиях), в одном из исследований была доказана более низкая эффективность по сравнению с тГКС. К побочным эффектам относят местное раздражение, фоточувствительность, тератогенность. Возможность рецидива заболевания в течение 2-5 недель после прекращения использования препарата значительно ограничивает широкое применение топических ретиноидов в повседневной практике. Применение системных ретиноидов (этретината, изотретиноина) ограничено в связи с недостаточным соотношением риск-польза, однако, использование алитретиноина может быть более успешным.

Поражение гениталий при КПЛ

Терапия поражения гениталий при КПЛ принципиально схожа с тактикой лечения при поражении слизистой оболочки полости рта. Главная цель терапии — предотвратить или минимизировать образование рубцовых изменений, синехий, стеноза влагалища у женщин и фимоза у мужчин. В качестве первой линии терапии применяются тГКС, при этом для облегчения зуда используются стандартные противозудные препараты. Вначале используется интенсивный режим, как правило, клобетазол 2 раза в день в течение 1-2 месяцев для ограничения воспалительного процесса с последующим переходом на поддерживающий режим — применение препарата 2-3 раза в неделю. Указанная выше тактика лечения уместна в лечении склероатрофического лихена, эффективность подтверждена в ряде описаний клинических случаев. Для облегчения трения и болезненности возможно применение интравагинальных аппликаций эмолентов. При поражении анальной области могут использоваться топические ГКС в форме пены, суппозиториев. При рефрактерном к терапии течении заболевания, а также тяжелом поражении гениталий могут применяться системные пероральные ГКС курсом с постепенно снижающейся дозировкой и переходом на поддерживающую топическую терапию. Топические ретиноиды обладают выраженным раздражающим действием и обычно плохо переносятся при эрозивной форме заболевания. Существует ряд ретроспективных исследований и описаний клинических случаев с успешным применением топических ингибиторов кальциневрина. Несмотря на чувство жжения при нанесении на эрозивные очаги, топические ингибиторы кальциневрина переносятся лучше, чем топические ретиноиды и широко применяются при лечении КПЛ с поражением гениталий.

Фолликулярная форма КПЛ

Целью терапии фолликулярной формы КПЛ (lichen planopilaris) и его вариантов является максимально ранняя остановка воспалительного процесса для минимизации гибели эпителиальных стволовых клеток волосяного фолликула путем индуцированного воспалением апоптоза, а также контроль сопутствующих симптомов заболевания до спонтанного возникновения клинической ремиссии. В качестве первой линии терапии в клинической практике применяют сильные и очень сильные топические ГКС. Внутриочаговое введение ГКС практикуется многими специалистами, несмотря на отсутствие достаточных данных в пользу данной методики, а также риск развития атрофии кожи скальпа при продолжительном применении препаратов. Многие врачи предпочитают двукратное ежедневное применение сильных и очень сильных топических ГКС в течение 6-8 недель, с постепенным переходом на применение 3 раза в неделю или по требованию. При агрессивном, стремительно прогрессирующем течении заболевания часто назначаются системные ГКС (30-80 мг/сутки в пересчете на преднизолон), в некоторых случаях — системный циклоспорин (3-10 мг/кг/сутки), хотя данных об эффективности препаратов этих групп недостаточно. При наличии выраженных воспалительных изменений в дополнение к топической терапии может назначаться курс преднизолона с постепенным снижением дозы (начиная с 40 мг/сутки), возможно одновременное назначение гидроксихлорохина. Считается, что последний способствует уменьшению иммунного ответ на аутоантигены, а также модулирует Т-клеточноопосредованную экспресиию генов. Его иммуномодулирующие эффекты, а также хороший профиль безопасности могут быть полезны в терапии фолликулярной формы КПЛ, благодаря чему гидроксихлорохин представляется предпочтительным вариантом терапии lichen planopilaris. В случае непереносимости гидроксихлорохина или при наличии противопоказаний к его применению, могут использоваться антибиотики тетрациклинового ряда, которые являются препаратами второй линии терапии. Также, к препаратам второй линии относят мофетила микофенолят, циклоспорин.

Поражение ногтей

Несмотря на значительные функциональные и косметические нарушения, ассоциированные с поражением ногтей при КПЛ, данных, основанных на доказательной базе, на сегодняшний день недостаточно. Целью терапии является предупреждение или минимизация перманентных рубцовых изменений(как и при фолликулярной форме КПЛ), также важно остановить воспалительный процесс на максимально ранней стадии для достижения оптимальных результатов. В качестве первой линии терапии применяются топические и системные ГКС, а также их внутриочаговое введение, системное применение препаратов показано при поражении нескольких ногтевых пластин. По данным литературы, эффективным представляется применение алитретиноина. Для многих дерматологов, в том числе и для авторов статьи, применение системных ГКС(в виде пульс-терапии или короткого курса с постепенным снижением дозы) является более предпочтительным по сравнению с внутриочаговым введением ГКС, благодаря удобству и эффективности этой методики. Также, имеются данные о повышении эффективности топической терапии сильными и очень сильными топическими ГКС при нанесении их под окклюзию.

Экспериментальные и перспективные терапевтические стратегии

Поражение кожи при КПЛ

Существует изобилие экспериментальных агентов, не вошедших в рутинную клиническую практику из-за неудовлетворительного соотношения риск-польза, либо неоправданно высокой стоимости. Примером такого препарата служит сульфосалазин, не вошедший в широкую клиническую практику, несмотря на наличие убедительной доказательной базы и отсутствия серьезных побочных эффектов. В ранних клинических исследованиях гризеофульвин показался перспективным препаратом для лечения КПЛ, однако, в дальнейшем изучался лишь в спорадических исследованиях, при этом была показана его более низкая эффективность в сравнении с гидроксихлорохином. Считается, что противогрибковые препараты, такие как итраконазол и тербинафин, способны взаимодействовать с воспалительными цитокинами. Они также были изучены, при этом была показана их некоторая эффективность, однако, более серьезных исследований не проводилось. Системные иммуносупрессивные препараты, такие как азатиоприн и метотрексат, применялись при тяжелых генерализованных формах КПЛ, однако, ввиду достаточно высокой токсичности, показания к их применению ограничены. Была показана сравнимая эффективность топического кальципотриола и сильных топических ГКС в рандомизированном клиническом исследовании, однако, другие данные по применению препарата противоречивы. Считается, что талидомид может быть эффективным в терапии КПЛ благодаря его иммуномодулирующему действию на множественные цитокины и иммунные пути, включая действие интерферона-гамма, однако, исследований по применению препарата не проводилось. Существуют данные об эффективности адалимумаба при локализации очагов КПЛ на коже. Тем не менее, блокирование фактора некроза опухоли альфа не всегда приводит к выздоровлению, роль данного цитокина в развитии лихеноидного воспаления окончательно не определена. Фосфодиэстераза 4 является ключевым ферментом образования циклического АМФ во многих клетках иммунной системы. Была доказана эффективность апремиласта, перорального ингибитора фосфодиэстеразы 4, в терапии КПЛ с поражением кожи.

Поражение слизистой оболочки полости рта и гениталий при КПЛ

Так как в основе появления поражения кожи и слизистых оболочек лежат единые молекулярные механизмы, существует значительное пересечение терапевтических методик, применяемых при поражениях различной локализации. Изучалось действие и эффективность при поражении слизистых оболочек и гениталий таких препараты, как сульфосалазин, азатиоприн, мофетила микофенолят, гидроксихлорохин, ингибиторы ФНО-альфа и другие биологические препараты, топический талидомид. Помимо этого, в ряде клинических случаев была показана эффективность фармакогностических, агентов, таких как портулак и куркуминоиды. Однако, более масштабных исследований данных препаратов не проводилось, широкого применения в клинической практике они не нашли. Список экспериментальных препаратов, применявшихся для лечения поражения слизистой оболочки полости рта при КПЛ был бы неполным без указания таких методик как ПУВА, экстракорпоральная фотохимиотерапия, внутриочаговое введение бациллы Кальметта-Жерера, которые, несмотря на свою устарелость, применяются только в рефрактерных случаях, позволяют лучше понять молекулярные механизмы, лежащие в основе патогенеза заболевания. Существуют данные об эффективности фотодинамической терапии в лечении поражения гениталий при КПЛ, однако, данная методика не получила широкого применения в клинической практике и рассматривается в качестве экспериментальной

Фолликулярная форма КПЛ

Несмотря на то, что данные о молекулярных механизмах патогенеза фолликулярной формы КПЛ являются весьма скудными (возможно, еще более малочисленными по сравнению с иными лихеноидными дерматозами), существует пример, когда исследования по изучению экспрессии генов при данном заболевании дали основания для применения экспериментальных методик в клинической практике. Вовлечение рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами-гамма в этиопатогенез фолликулярной формы КПЛ позволило клиницистам использовать пиоглитазон, агониста рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами-гамма, для лечения рефрактерных случаев. Однако, вскоре появились сомнения в точности данных, полученных при генетическом исследовании, а также противоречивые исходы терапии фолликулярной формы КПЛ с применением пиоглитазона. Подобно пиоглитазону, были описаны случаи успешного применения финастерида в терапии фронтальной фиброзирующей алопеции после неверной интерпретации клинических результатов, полученных при устранении компонента андрогенетической алопеции, существовавшего у пациента с фронтальной фиброзирующей алопецией. Данное утверждение в дальнейшем было опровергнуто в клинической практике. Данные примеры демонстрируют, насколько важно в современную эру доказательной медицины после тщательно проведенных молекулярных исследований изучить фармакодинамику действующего вещества и возможность таргетной доставки и использования лекарственных препаратов.

Направления для будущих исследований

Значительная заболеваемость, ассоциированная с большинством клинических форм КПЛ, требует проведения эффективной терапии. Последнее возможно лишь в случае проведения интенсивных молекулярных исследований, способных открыть новые патогенетические механизмы, позволяющие произвести таргетную доставку лекарственного препарата и терапию. Необходимо тщательное и подробное изучение молекулярных механизмов этиопатогенеза заболевания и возможных мишеней для таргетных препаратов, уместных для лечения заболевания.

Таблица 1 Лечение кожной формы КПЛ

| Вариант терапии | Механизм действия | Комментарии | Уровень доказательности |

| Топические и системные ГКС | Неспецифическая супрессия множественных провоспалительных медиаторов на уровне генетической экспрессии, белковом и клеточном уровне | Небольшие (N=38), но хорошо проведенные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, рандомизированные контролируемые исследования для преднизолона, данные для топических ГКС основаны на эмпирических данных | IВ (системные ГКС), IV (топические ГКС) |

| Фото(химио)терапия | УФ-излучение осуществляет иммуномодулирующее действие путем стимуляции образования фотопродутков, влияющих на процесс репликации ДНК(ПУВА) и синтеза; приводит к остановке клеточного цикла и подавлению воспаления | Рандомизированные контролируемые исследования по сопоставлению эффективности УФ-терапии и ГКС(n=46), данные для ПУВА-терапии получены путем ретроспективного анализа небольшой выборки (n=28) | IВ (узкополосная УФ-терапия) и III (ПУВА-терапия) |

| Ретиноиды | Подавляет созревание эпидермальных клеток и воспалительные пути через рецепторы ретиноевой кислоты | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование ацитретина (n=65) | IВ |

| Сульфосалазин | Противовоспалительный эффект реализуется путем влияния метаболитов (5-аминосалициловой кислоты и сульфапиридина) на метаболизм арахидоновой кислоты, продукцию воспалительных цитокинов, функционирование лейкоцитов, образование свободных радикалов | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование(n=52) | IВ |

| Гризеофульвин | По большему счету неизвестен. Противовоспалительный эффект, полученный при исследованиях in vitro не воспроизводится in vivo. Основной эффект, обнаруживаемый in vivo, связан с влиянием на миграцию полиморфноядерных клеток. | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование(n=38) | IВ |

| Азатиоприн | Преобразуется в 6-меркаптопурин, влияет на метаболизм пуринов, иммуносупрессивный эффект реализуется путем воздействия на быстро пролиферирующие В- и Т-клетки | Описания клинических наблюдений | IV |

| Метотрексат | Ингибирует тетрагидрофолатредуктазу и нарушает синтез пуринов и пиримидинов, противовоспалительный эффект реализуется путем усиления высвобождения аденозина, действие осуществляется на клеточном, белковом уровне, а также на уровне иммунного ответа. Недавно было описано воздействие на молекулярный путь JAK/STAT. | Нерандомизированные неконтролируемые исследования с малой выборкой пациентов | IIВ |

| Топический кальципотриол | Аналог витамина D, антипролиферативное действие на кератиноциты и иммуномодулирующее действие осуществляется через ядерные рецепторы витамина D, экспрессируемые на лимфоцитах, макрофагах и клетках Лангерганса. Прямое действие на клетки реализуется путем повышения уровня внутриклеточного кальция. | Открытое рандомизированное контролируемое исследование по сравнению кальципотриола и бетаметазона (n=31) | IВ |

| Талидомид | Ингибирует ФНО-альфа и подавляет иммунный ответ лимфоцитов | Нерандомизированное неконтролируемое исследование с малой выборкой пациентов | IIВ |

| Адалимумаб | Ингибирует ФНО-альфа | Описания клинических наблюдений | III |

| Апремиласт | Ингибирует ФДЭ4,приводит к накоплению внутриклеточного цАМФ, который в свою очередь активирует протеинкиназу А и подавляет дальнейшее образование воспалительных цитокинов — ФНО-альфа, интерферона-гамма, интерлейкинов-2,-5,-8,-12 | Открытое клиническое наблюдение (n=10) | IIВ |

Таблица 2. Лечение поражения слизистой оболочки полости рта

| Вариант терапии | Механизм действия | Комментарии | Уровень доказательности |

| Топические и системные ГКС | Описано ранее | Тройное слепое рандомизированное контролируемое исследование для топических ГКС (n=30), продемнстрировало более высокую эффективность клобетазола пропионата 0,05% по сравнению с такролимусом (0,3%) и триамцонолона ацетонидом (0,1%) | IВ (топические ГКС) |

| Топические ингибиторы кальциневрина | Подавляют активацию Т-клеток путем множественного взаимодействия на уровне транскрипционных факторов. | Нет данных, подтверждающих более высокую эффективность пимекролимуса по сравнению с плацебо (кокрейновский метаанализ 3 рандомизированных контролируемых исследований), Нет данных, подтверждающих более высокую эффективность такролимуса по сравнению с топическими ГКС | IА |

| Ретиноиды, топические и системные | Описано ранее | Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование по применению топических ретиноидов, небольшие серии клинических наблюдений для пероральных ретиноидов | IВ (топические ретиноиды) и IIВ (системные ретиноиды) |

| Сульфосалазин | Описано ранее | Нерандомизированное неконтролируемое исследование (n=21), показавшее эффективность топического сульфосалазина при стероид-рефрактерном поражении слизистой оболочки полости рта | IIВ |

| Азатиоприн | Описано ранее | Серии клинических наблюдений | IIВ |

| Гидроксихлорохин | Проникает сквозь цитоплазматическую мембрану и концентрируется в цитоплазматических везикулах макрофагов и других АПК, что приводит к повышению внутриклеточного рН и модулированию аутоантигенного иммунного ответа, также регулирует экспрессию генов Т-регуляторных клеток | Открытое клиническое наблюдение (n=10) | IIВ |

| Мофетила микофенолят | Ингибирует инозинмонофосфатдегидрогеназу в активированных Т- и В-лимфоцитах, является антагонистом синтеза пуринов, пролиферации Т- и В-лимфоцитов | Ретроспективное исследование для КПЛ, локализующегося на слизистой оболочке полости рта(n=10) | III |

| Биологические препараты(адалимумаб, инфликсимаб, этанерцепт, алефацепт, басиликсимаб, эфализумаб, ритуксимаб) | Адалимумаб, инфликсимаб, этанерцепт — блокаторы ФНО-альфа, алефацепт — блокатор CD2 на мембране Т-клеток(приводит к подавлению активации Т-клеток), басиликсимаб — ингибитор интерлейкина-2, эфализумаб — блокирует активацию лимфоцитов путем взаимодействия с CD11а-субъединицей лимфоцитарного функционально—ассоциированного антигена, ритуксимаб взаимодействует с CD20 на поверхности В-лимфоцитов | Отдельные единичные клинические наблюдения для каждого препарата | III |

| Топический талидомид | Описано ранее | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование | IВ (топический талидомид) |

| Препараты портулака | Вероятнее всего, существует мультифакториальный механизм действия, противовоспалительный эффект алкадоидов сообщался ранее | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование(n=37) | IВ |

| Препараты куркуминов | Противовоспалительный эффект, включая системное снижение уровня интерлейкина-6 | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование(n=20) | IВ |

| Экстракорпоральный фотоферез | Комплексный иммуномодулирующий эффект, включая индукцию апоптоза лимфоцитов | Нерандомизированное неконтролируемое исследование (n=12) | IIВ |

| БЦЖ | Иммунорегулирующие эффекты реализуются через модуляцию Т-лимфоцитов | Рандомизированное контролируемое исследование(n=56) | IВ |

Таблица 3. Лечение поражения гениталий при КПЛ

| Вариант терапии | Механизм действия | Комментарии | Уровень доказательности |

| Топические ГКС | Описано ранее | Описательное проспективное когортное исследование (n=114), рекомендованы в национальных клинических рекомендациях | III |

| ПУВА | Описано ранее | Нерандомизированное неконтролируемое исследование (n=12) | IIВ |

| Фотодинамическая терапия | Прямое воздействие на клетки, накапливающие фотосенсибилизатор | Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование(n=20), показало более высокую эффективность фотодинамической терапии по сравнению с тГКС | IВ |

| Мофетила микофенолят | Описано ранее | Одиночное клиническое наблюдение эрозивной формы КПЛ у женщины (n=1) | III |

Таблица 4. Лечение фолликулярной формы КПЛ

| Вариант терапии | Механизм действия | Комментарии | Уровень доказательности |

| Топические, внутриочаговые и системные ГКС | Описано ранее | Описания клинических случаев, также было проведено параллельное слепое рандомизированное исследование (n=60) | IВ |

| Гидроксихлорохин | Описано ранее | Ретроспективные исследования по эффективности препарата | III |

| Мофетила микофенолят | Описано ранее | Оказался эффективным в ретроспективном исследовании (n=12), однако, рандомизированные исследования показывают более низкую эффективность по сравнению с тГКС (клобетазол) | IВ () и III |

| Циклоспорин | Блокирует функционирование Т-лимфоцитов | Небольшие выборки (n=3) показали эффективность при фолликулярной форме КПЛ | III |

| Доксициклин | Антибиотик группы тетрациклина с противовоспалительными свойствами | Смешанный ответ на терапию в небольших выборках | III |

Таблица 5. Лечение поражения ногтевых пластин при КПЛ

Красный плоский лишай: современный взгляд клинициста

– Каковы особенности проявлений красного плоского лишая?

– В общей структуре дерматологической заболеваемости красный плоский лишай составляет до 2,5%, среди болезней слизистой оболочки рта – 35%.

Заболевание появляется в любом возрасте, однако большинство случаев приходится на возрастную группу от 30 до 60 лет. Красный плоский лишай развивается у женщин более чем в два раза чаще, чем у мужчин, в основном в перименопаузе женщин. В 1–10% случаев заболевание диагностируется у детей и преимущественно встречается на Индийском субконтиненте или у иммигрантов из Индии. У пациентов красным плоским лишаем слизистых полости рта заболевание развивается с проявлениями в области кожи в 15% случаев и в области гениталий в 25%. В 1–13% наблюдается изолированное поражение ногтевых пластинок.

Красный плоский лишай отличается частотой сочетания с различными соматическими болезнями: хронический гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, билиарный цирроз печени, сахарный диабет и др. Кроме того, могут встречаться лихеноидные поражения пищевода, желудка, кишечника, мочевого пузыря, эндометрия, что позволяет говорить о многосистемности патологического процесса при красном плоском лишае. Частота злокачественной трансформации варьирует от 0,4% до более чем 5% в течение периода наблюдения от 0,5 до 20 лет, при этом почти у всех больных с атрофической и эрозивной формой заболевания развивается рак. За последний период времени также заметно увеличилось число больных с атипично, инфильтративно и тяжело протекающими формами данной патологии, которые обладают наибольшей склонностью к малигнизации в 0,07–3,2% случаев.

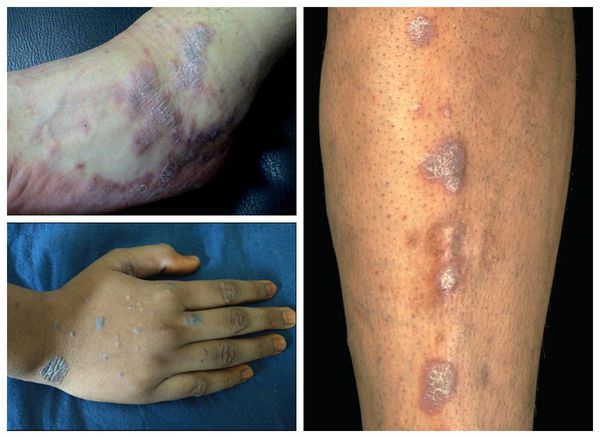

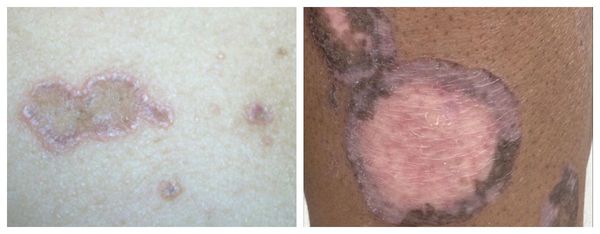

Красный плоский лишай характеризуется хроническим рецидивирующим течением, продолжительность которого варьирует от 5 до 40 лет. Начало заболевания возникает с высыпаний, зуда, недомогания, нервного стресса, слабости. Нередко элементы красного плоского лишая проявляются остро. Клинические признаки для классических случаев красного плоского лишая характеризуются дермо–эпидермальной папулой диаметром 1–3 мм, имеющей полигональные очертания, пупкообразное центральное западение, отсутствие тенденции к периферическому росту, наличие так называемой сетки Уикхема, просматриваемой в глубине папул после нанесения на поверхность воды или глицерина. Высыпания папул имеют синюшно–красную или лиловую с перламутровым оттенком окраску и полированный блеск при боковом освещении. Обычно, достигнув величины примерно 3–4 мм, папулезные элементы в дальнейшем перестают увеличиваться, но имеют выраженную тенденцию к слиянию между собой, образуя более крупные очаги в виде бляшек, различных фигур, колец. В этот период развития дерматоза на поверхности бляшек образуется так называемая сетка Уикхема в виде мелких беловатых крупинок и линий, обусловленных неравномерно выраженным гипергранулезом. Лихеноидные папулы располагаются симметрично на сгибательных поверхностях предплечий, боковых поверхностях туловища, на животе, слизистых оболочках полости рта и половых органов. Очаги поражения при красном плоском лишае могут быть локализованными или генерализованными, приобретая характер эритродермии. Несмотря на проведённую терапию, рецидивы заболевания могут возникать с частотой 1-5 раза в год. Наиболее торпидно протекает красный плоский лишай у больных с веррукозной, гипертрофической и эрозивно–язвеннон формами и в сочетании с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и поражением слизистых оболочек (синдром Гриншпана–Вилаполя).

Проявления красного плоского лишая на коже достаточно вариабельны, и их подразделяют на формы: типичную (классическую); атипичную; гипертрофическую; пемфигоидную; фолликулярную; пигментную; эритематозную; кольцевидную.

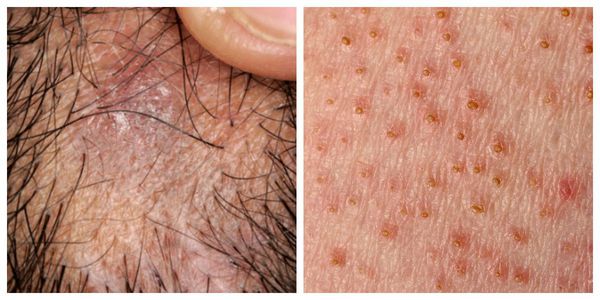

Слизистые оболочки весьма часто вовлекаются в патологический процесс, могут быть изолированными или сочетаться с поражением кожи. Изолирование поражение слизистой оболочки полости рта нередко бывает при наличии металлических зубных коронок, особенно, если они сделаны из разных металлов. По клиническому течению выделяют разновидности: типичную; экссудативно–гиперемическую; буллезную; гиперкератотическую.

Гистоморфологические особенности типичных элементов красного плоского лишая позволяют диагностировать заболевание по характерному гистологическому рисунку, руководствуясь патогистоморфологическим исследованием. Основные из них: неравномерно выраженный акантоз; гиперкератоз с участками паракератоза; увеличение рядов клеток зернистого слоя (гранулез); вакуольная дистрофия базальных клеток эпидермиса; диффузный аркадообразный, полосовидный инфильтрат. В типичных случаях диагноз красного плоского лишая ставят по признакам клинической картины. Классическую (типичную) форму красного плоского лишая отличают от ограниченного нейродермита, при котором образуются матовые папулы, плотно располагающиеся от периферии очага к центру с формированием лихенизации кожи, сопровождаясь интенсивным зудом и наличием расчесов в типичных местах. От сифилиса, характеризующегося наличием эрозивных, язвенных или кондиломатозных высыпаний на половых органах, регионарного лимфа– или полиаденита, розеолезно–папулезно–пустулезных элементов на коже туловища, папул на ладонях и подошв, бледной трепонемы в соскобе, положительных серологических реакций.

Красный плоский лишай только слизистых оболочек следует дифференцировать от лейкоплакии, сифилитических папул, вульгарной пузырчатки, лихеноидной реакции слизистой оболочки полости рта, болезни Кейра, плазмоцитарного баланита Зона, бовеноидного папулёза.

Изолированное поражение ногтей при красном плоском лишае следует дифференцировать с поражениями ногтей при псориазе, экземе, болезни Девержи, фолликулярном дискератозе Дарье, инфекционных и грибковых заболеваниях.

– Какова этиология заболевания?

– В настоящее время накоплены данные о наследственной предрасположенности к красному плоскому лишаю. Описаны семьдесят случаев семейного заболевания этим дерматозом, отмечено, что в основном заболевают родственники во втором и третьем поколении.

Особое значение в возникновении красного плоского лишая имеют нарушения функций печени и пищеварительного тракта. Важными инициирующими факторами являются инфекции (в частности, гепатита В и особенно гепатита С). Также многие авторы подчеркивают связь между красным плоским лишаем и первичным билиарным циррозом печени, обращая внимание на эрозивно-язвенную форму дерматоза, которая может быть фактором риска в развитии гепатита или цирроза печени. Под влиянием сложных нейрогуморальных и иммунологических взаимодействий у больных красным плоским лишаем происходит формирование патологического процесса, в котором ведущая роль принадлежит нарушению иммуноаллергической и цитохимической регуляции, связанной с повреждением базальных клеток эпидермиса по механизму гиперчуствительности замедленного типа через систему стимуляции клеток Лангерганса и Т–лимфоцитов. Последние вызывают активацию базальных кератиноцитов, обеспечивая развитие патологического процесса. Благоприятной почвой для развития иммунологических реакций в коже, как известно, являются стрессовые ситуации, которые могут служить пусковым механизмом в возникновении вегетативных, нейроэндокринных и гуморальных нарушений, что предполагает комплексное участие всех указанных факторов

– Что включает в себя лечение?

– Выбор метода лечения больных красным плоским лишаем зависит от степени выраженности клинических проявлений, длительности заболевания, сведений об эффективности ранее проводимой терапии. Необходимо уточнить длительность заболевания, связь его возникновения с нервно–психическим стрессом или перенесенными инфекциями, предшествующее лечение, наличие сопутствующих заболеваний. Если больной обратился впервые и ранее не был обследован, необходимо перед началом лечения провести углубленное обследование для выяснения состояния нервной системы, пищеварительного тракта, в том числе состояния функции печени, а также убедиться в отсутствии скрытого или явного сахарного диабета. При поражении только слизистой оболочки полости рта необходимо проконсультировать пациента у стоматолога для исключения аномалий развития или наличия артефактов, создающих проблемы во рту, включая травматический характер. Необходимо выяснить роль стресса в развитии красного плоского лишая. Установлено, что стресс через систему нейрогуморальных факторов оказывает общее воздействие на организм больного красным плоским лишаем, влияя на адаптационные структуры центральной нервной системы, психоэмоциональный статус, состояние иммунитета, усугубляя клиническое течение и явно ухудшая прогноз.

При наличии ограниченных высыпаний лечение начинают с применения топических глюкокортикостероидных препаратов. Для наружной терапии больных красным плоским лишаем используют глюкокортикостероидные препараты средней и высокой активности. При наличии распространенных высыпаний по всему кожному покрову назначают системную медикаментозную терапию и фототерапию. Учитывая положительный результат от применения кортикостероидных и антималярийных препаратов, назначаемых сочетанно внутрь, рекомендуется добавление лекарственных средств данных групп больным красным плоским лишаем. В терапии больных красным плоским лишаем применяются таблетированная либо инъекционная форма глюкокортикостероидных препаратов системного действия. Для лечения распространенной формы больных красным плоским лишаем используют ретиноиды в течение 3–4 недель. При эрозивно–язвенной форме может быть использован цитостатик в течение 2–3 недель. При прогрессировании заболевания применяют дезинтоксикационную терапию. Для купирования зуда назначают антигистаминные препараты первого поколения длительностью 7-10 дней как перорально, так и в инъекционных формах. В период обострения заболевания пациентам рекомендуется щадящий режим с ограничением физических и психоэмоциональных нагрузок. В пищевом режиме должны быть ограничены соленые, копченые, жареные продукты. У пациентов с поражением слизистой полости рта необходимо исключить раздражающую и грубую пищу. Из физиотерапевтических методов терапии заслуживает внимания фототерапия (субэритемные дозы ультафиолетового облучения).

Следует подчеркнуть, что во всех случаях лечение больных красным плоским лишаем должно быть комплексным, индивидуальным. Необходимо предусмотреть назначение средств, направленных на лечение сопутствующих заболеваний, нередко осложняющих течение этого дерматоза. Прогноз для жизни больного обычно благоприятный. Одной из главных задач в профилактике красного плоского лишая является борьба с рецидивом болезни. В связи с этим важны санации очагов фокальной инфекции, своевременное лечение выявленных сопутствующих заболеваний, предотвращение приема медикаментозных препаратов, способных спровоцировать развитие заболевания, общие оздоровительные мероприятия, закаливание организма, предупреждение нервного перенапряжения, санаторно-курортное лечение. С целью предупреждения возможной малигнизации длительно существующих гипертрофических и эрозивно-язвенных очагов поражения больные должны находиться под диспансерным наблюдением. Ему подлежат также лица с частыми рецидивами болезни.

Красный плоский лишай

Описаны клинические признаки красного плоского лишая, этиология и патогенез заболевания, диагностика и подходы к лечению с использованием гистаминовых Н1-блокаторов и антисеротониновых препаратов и блокаторов катехоламинов, кортикостероидов, витаминотерап

Clinical signs of red flat herpes were described, as well as aetiology and pathogenesis of the disease, diagnostics and approaches to the treatment using histamine H1-blockers and anti-serotonin medications and catecholamine blockers, corticosteroids, vitamin therapy, system treatment and prevention.

.jpg)

Этиология и патогенез. В современной литературе прослеживаются различные теории развития КПЛ, такие как вирусная, неврогенная, наследственная, интоксикационная и иммуноаллергическая [1, 10, 15, 17].

Наиболее пристального внимания в настоящее время заслуживает иммуноаллергическая теория развития данной патологии, основанная, по данным разных авторов, на снижении в крови больного числа Т-клеток и их функциональной активности. Некоторые авторы показывали снижение Т-хелперов и увеличение коэффициента Т-хелперы/Т-супрессоры [11–14].

На слизистой оболочке рта проявления КПЛ связаны с наличием у больных патологии желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты и др.), печени, поджелудочной железы. Также у ряда больных отмечается несомненная связь развития болезни с сосудистой (гипертония) и эндокринной (сахарный диабет) патологией. Определенное значение в развитии заболевания на слизистой оболочке рта имеет травма последней, в том числе обусловленная дентальной патологией: острые края зубов, плохо припасованные съемные пластинчатые протезы из пластмассы, отсутствие зубов и др. [1, 6, 7].

В последнее время все чаще появляются сообщения о развитии красного плоского лишая кожи и слизистой оболочки рта в ответ на действие на организм некоторых химических веществ, включая лекарственные средства. Описаны так называемые лихеноидные реакции у лиц, работа которых связана с проявлением цветной кинопленки, имеющих контакт с парафинилендиамином, принимавших тетрациклин (тетрациклиновый лихен), пара-аминосалициловую кислоту (ПАСК), препараты золота и др. Таким образом, заболевание в отдельных случаях может представлять собой аллергическую реакцию на некоторые лекарственные и химические раздражители.

Клинические проявления КПЛ характеризуются образованием мономорфной сыпи, состоящей из плоских, полигональных, с блестящей поверхностью и с центральным западением папул розовато-фиолетового или малиново-красноватого цвета, диаметром 2–3 мм. На поверхности папул имеется своеобразный блеск с восковидным оттенком, который особенно хорошо заметен при боковом освещении. Папулы, сливаясь, образуют небольшие бляшки, на поверхности которых имеются мелкие чешуйки. При смазывании поверхности папул и в особенности бляшек растительным маслом отмечаются мелкие беловатые точки и переплетающиеся в виде паутины полосы, просвечивающие через роговой слой (симптом Уикхема), это обусловлено неравномерным утолщением зернистого слоя эпидермиса. При разрешении патологических очагов часто остается стойкая гиперпигментация. Дерматоз сопровождается зудом, нередко весьма интенсивным, лишающим больных покоя и сна [1, 7–10, 15, 19].

Локализуется КПЛ на сгибательных поверхностях предплечий, в области лучезапястных суставов, на внутренней поверхности бедер и разгибательной — голеней, а также в паховых и подмышечных областях, слизистой оболочке рта. В патологический процесс обычно не вовлекается кожа лица, волосистой части головы, ладоней и подошв. В области конечностей сыпь может иметь линейное (зониформное) расположение.

Около 25% больных КПЛ имеют только поражения слизистых оболочек (рот, головка полового члена, преддверие влагалища) и не сопровождаются проявлениями на коже. На слизистой оболочке щек образуются серовато-опаловые точечные папулы, группирующиеся в виде колец, сети, кружев, на поверхности языка — плоские, напоминающие очаги лейкоплакии, белесоватые опаловые бляшки с четкими зазубренными краями, на красной кайме губ (чаще нижней) — небольшие фиолетового цвета бляшки, слегка шелушащиеся, имеющие на поверхности серовато-белую сетку [1, 7–10, 15, 19].

Изменение ногтей с выраженной продольной исчерченностью, иногда в виде гребешков, гиперемией ногтевого ложа с очаговым помутнением ногтевых пластинок кистей и стоп отмечается у некоторых больных с КПЛ [1, 15].

Для КПЛ характерна изоморфная реакция на раздражение. Нередко типичные элементы дерматоза располагаются линейно на местах экскориаций (феномен Кебнера). Заболевание протекает длительно, нередко многие месяцы. Отмечены случаи генерализации дерматоза с развитием явлений вторичной эритродермии (lichen ruber planus generalisata) [1, 7–10].

Выявляют несколько атипичных форм красного плоского лишая [2, 3, 17]:

Диагноз. При классических проявлениях КПЛ диагностика не представляет трудностей и он устанавливается клинически. В сомнительных случаях может помочь гистологическое исследование, где будет присутствовать типичный мононуклеарный инфильтрат, нарушающий базальную линию кератиноцитов [1, 3].

У некоторых пациентов проводят дифференциальную диагностику КПЛ с псориазом и сифилисом, так как на коже высыпания красного плоского лишая могут напоминать псориатические элементы и сифилитические папулы. Однако папулы при КПЛ имеют характерный цвет высыпаний, полигональную форму, пупкообразное вдавление в центре папул, сетку Уикхема, а отсутствие феноменов стеаринового пятна, лаковой пленки и точечного кровотечения позволяют дифференцировать красный плоский лишай с псориазом. Папулы круглой и полушаровидной формы, их «ветчинный» цвет, плотность, положительные серологические реакции на сифилис позволяют отличать сифилитические папулы. Может возникать затруднение с постановкой диагноза, если высыпания локализуются на слизистой оболочке рта.

Клиническую картину КПЛ слизистой оболочки рта дифференцируют с лейкоплакией, красной волчанкой, сифилитическими папулами и другими заболеваниями.

Лейкоплакия в отличие от КПЛ имеет ороговение в виде сплошной бляшки серовато-белого цвета, не имеет рисунчатого характера поражения.

При красной волчанке очаг поражения гиперемирован, инфильтрирован, гиперкератоз имеется только в пределах очага воспаления в виде нежных точек, коротких полосок, иногда по краю очага сливающихся в виде полос и дуг; в центре очага — атрофия, которой не будет при КПЛ.

Папулы при сифилисе обычно более крупные, круглой или овальной формы, поверхность их покрыта серовато-белым налетом, который при травмировании обычно снимается, на поверхности их обнаруживаются бледные трепонемы. Положительные серологические реакции на сифилис [1, 3, 15, 19].

Подходы к лечению

КПЛ зачастую является хроническим, но доброкачественным заболеванием, иногда бессимптомным, не требующим системного лечения. Однако, принимая во внимание частую хронизацию процесса и множество тяжелых и атипичных форм, сложность его патогенеза, успешное лечение возможно лишь при комплексном и индивидуализированном лечении с использованием современных средств и методов [4, 11, 16, 18].

Особенно важно учитывать факторы, которые способствовали появлению болезни. Необходимо устранить факторы риска — бытовые и профессиональные вредности, сопутствующие заболевания, очаги фокальной инфекции. Проводят санацию полости рта, протезирование. Пищевые продукты не должны вызывать раздражение слизистых оболочек рта. Обращается внимание на предшествующее лечение и переносимость лекарственных веществ [11].

В связи с тем, что материальной основой заболевания является иммунное воспаление (реакция гиперчувствительности замедленного типа — ГЗТ), коррекция иммунитета приобретает особое значение и само заболевание хорошо реагирует на иммунодепрессанты. Для прерывания кооперативной связи иммунокомпетентных клеток в качестве базисной терапии назначают глюкокортикостероиды в сочетании с производными 4-аминохинолина (гидроксихлорохин, хлорохин), особенно при распространенных и резистентных формах. Однако препараты, подавляющие иммунные процессы, необходимо применять только при наличии документально подтвержденного висцерального поражения или если эрозивный процесс мешает приему пищи или процессу речи.

При наличии интенсивного зуда, в остром периоде заболевания, показаны гистаминовые Н1-блокаторы и антисеротониновые препараты и блокаторы катехоламинов. Наряду с этим назначают седативные средства и антидепрессанты, способствующие нормализации сна и уменьшению зуда.

Благоприятное влияние на метаболические процессы оказывает витаминотерапия. На пролиферацию и дифференциацию кератиноцитов оказывает влияние витамин А (суточная доза для взрослых — 100 000 МЕ). Ретиноиды — дериваты витамина А (Тигазон, Неотигазон, Этретинат) уменьшают интенсивность воспалительной реакции, влияют на состояние клеточных мембран и нормализуют процессы пролиферации. Ретиноиды эффективны при поражении слизистой оболочки рта и красной каймы губ. В последние годы с успехом применяются аналоги витамина А — каротиноиды, особенно при атипичных формах, в частности эрозивно-язвенной, а также при поражении слизистой рта и половых органов.

Витамин Е (альфа-токоферола ацетат), используемый как антиоксидант и ингибитор системы цитохрома Р450, позволяет при комплексном лечении кортикостероидами снизить суточную дозу и сократить сроки стероидной терапии. Поливитаминный препарат Аевит показан больным при длительном хроническом течении болезни, при веррукозных формах и поражении слизистых оболочек.

При хроническом рецидивирующем течении дерматоза показаны средства, улучшающие кислородное обеспечение тканей.

Наружное лечение аппликациями кортикостероидных мазей, растворами и взбалтываемыми смесями с ментолом, анестезином, лимонной кислотой, антигистаминными средствами назначают при интенсивном зуде. Гипертрофические очаги разрушают путем криодеструкции или электрокоагуляции. Эрозивно-язвенные очаги подлежат местной терапии эпителизирующими средствами, в их числе Солкосерил, облепиховое масло, масло шиповника.

В настоящее время с успехом используется метод комбинированной фототерапии (UVAB, ультрафиолетовое облучение). Данная терапия оказывает влияние на иммунные реакции, повреждая иммунокомпетентные клетки в коже. При этом исчезает поверхностный лимфоцитарный инфильтрат в дерме, нормализуется клеточный состав в эпидермисе.

Из перечисленных средств и методов лишь рациональный их выбор — последовательное этапное (курсовое) применение с учетом индивидуальных особенностей больного, характера течения заболевания — позволяет достичь положительных результатов.

В последнее время все шире используется иммунотропная терапия красного плоского лишая, в том числе с применением экзогенных интерферонов (Реаферон, Интерлок) и интерфероногенов (Неовир, Ридостин).

При подозрении, что болезнь вызвана каким-либо лекарственным препаратом или химическим веществом, его применение следует прекратить. Необходимо тщательное обследование больных для выявления у них внутренних болезней. В первую очередь нужно исследовать желудочно-кишечный тракт, показатели сахара крови, нервно-психическое состояние [1, 11, 15, 19].

В отсутствие симптомов лечение не требуется. Для уменьшения зуда используют противоаллергические средства. Также врач может назначить витамины, успокоительные средства, физиопроцедуры.

Из физиотерапевтических процедур используют электросон, диадинамические токи паравертебрально, индуктотермию поясничной области. Наружно назначают противозудные взбалтываемые взвеси, кортикостероидные мази, 2–5% дегтярно-нафталанные мази. Прогноз для жизни благоприятный.

Как при любом хроническом процессе, КПЛ требует местной и системной терапии [15, 19].

Местно препаратами выбора являются кортикостероиды. Назначают кортикостероиды I и II класса. При веррукозном процессе рекомендуются окклюзионные повязки с кортикостероидами II класса. Используется введение препаратов внутрь очагов, но данный метод следует применять только при очень стойких веррукозных бляшках.

Кортикостероиды эффективны при lichen planopilaris волосистой части головы, однако их следует наносить по периферии бляшки, а не в ее центре. Также препараты бетаметазона в форме пены очень подходят при данной локализации поражения.

Для очагов на слизистой оболочке, особенно если они эрозивные или изъязвлены, назначают пасты или гели с триамцинолоном, который улучшает состояние у 65% таких пациентов через 2 нед. Применение 0,025% флуоцинолона на основе 4% геля гидроксицеллюлозы в комбинации с гелем хлоргексидина и миконазола для противогрибкового эффекта улучшало состояние у 50% пациентов и служило профилактикой кандидоза полости рта.

Можно назначать полоскание полости рта в течение 5 мин с применением одной растворимой таблетки (500 мкг) препарата бетаметазона, изначально предназначенного для системного применения. Однако этот метод полоскания полезен только для очагов, эрозивных de novo, а не для очагов, которые подверглись эрозии вследствие травмы.

Флуоцинонид 0,025% 6 раз в день в течение 2 мес действует активно по сравнению с плацебо и без побочных эффектов. Бетаметазона валерат в форме аэрозоля применяли в течение 2 мес с хорошими результатами у 8 из 11 пациентов. Недавно установили, что 0,05% клобетазола пропионат более эффективен, чем 0,05% флуоцинонид.

Введение кортикостероидов внутрь очага применяли при плоском лишае слизистой оболочки полости рта. Предпочтительным препаратом является триамцинолона ацетонид, его назначают в дозе 5–10 мг/мл еженедельно или 2 раза в неделю в течение 3–4 нед [4, 18, 19].

Местно ретиноиды применяются при поражении полости рта. Фенретинид, например, давал отличные результаты при двукратном ежедневном применении, причем без местных или отдаленных побочных действий. Ретиноевая кислота 0,1%, третиноин 0,025% и 1% гель изотретиноина — все были эффективны, однако менее, чем местное применение триамцинолона или флуцинонида [19].

Системное лечение

Циклоспорин А (ЦиА) специфически нацелен на клеточно-опосредуемые реакции гиперчувствительности, и это препарат выбора при КПЛ. Начальная доза обычно составляет 5 мг/кг/сут. Ее снижают до 2 мг/кг/сут так скоро, как это возможно: схем с продолжительностью лечения более 6 мес следует избегать. Еженедельно следует контролировать артериальное давление, ежемесячно — функцию почек. Лучшим показанием для применения ЦиА является тяжелый эрозивный КПЛ.

Системные кортикостероиды могут применяться вместо ЦиА. Можно назначать преднизон в дозе 1 мг/кг/сут (или более низкую дозу). Дозу снижают в течение 1 мес. При отмене препарата может возникнуть эффект рикошета. Типично наблюдаются обычные побочные эффекты кортикостероидов.

При эрозивном КПЛ с хроническим активным гепатитом рекомендуется азатиоприн (50–100 мг/сут). Обычно нормализация уровней трансаминаз сопровождается улучшением очагов в полости рта. Однако если у пациента обнаружены антитела к вирусу гепатита С, следует избегать всех иммуносупрессивных воздействий, поскольку иммуносупрессивные препараты могут способствовать развитию рака печени.

Другие препараты, обладающие полезным действием для регрессии клинического процесса при КПЛ, включают Талидомид, гидроксихлорохин, ретиноиды и левамизол.

Гидроксихлорохин применяется в дозе 200–400 мг/сут в течение нескольких месяцев у пациентов, которые имеют очаги в полости рта. При анализе соотношения риска и пользы необходимо учитывать побочное действие на сетчатку глаза и тщательно его контролировать.

Для системного лечения КПЛ применяются ацитретин (0,25–0,75 мг/кг/сут) и изотретиноин (0,25–0,50 мг/кг/сут). Однако данные препараты нельзя назначать женщинам детородного возраста из-за их хорошо известной тератогенности [19].

Оценка эффективности лечения. При условии правильно подобранной терапии регресс патологического процесса наступает в течение 1–2 нед, высыпания исчезают через 1–1,5 мес. Клиническое излечение (выздоровление) характеризуется полным исчезновением папул, на месте которых остаются гиперпигментированные или депигментированные пятна. Последние могут оставаться на неопределенное время (от нескольких недель до нескольких месяцев). Эрозивно-язвенная, гипертрофическая и атрофическая формы красного плоского лишая обычно резистентны к терапии, и высыпания сохраняются на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Первичная профилактика заключается в санации очагов хронической инфекции, лечении психоневрологических расстройств; следует также избегать переутомлений, стрессов. Профилактика обострений: назначение водных процедур — ванн, душа (в остром периоде заболевания не рекомендуются), сероводородных и радоновых ванн; соблюдение диеты (исключение из рациона кофе, пряностей, шоколада, меда, алкоголя) [1, 10, 17, 19].

Литература

А. С. Бишарова, кандидат медицинских наук

ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, Москва