Чем может обернуться для рф массовое переселение русского населения в россию 1990

Выдавливание русских из национальных республик РФ

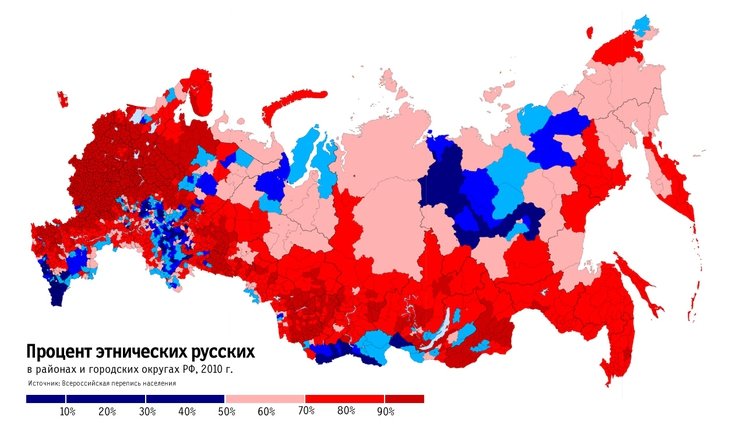

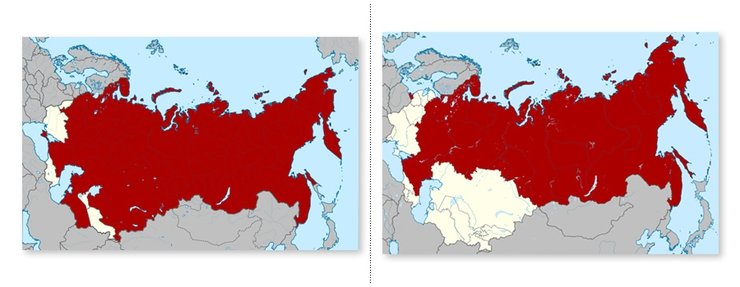

В последнее время много говорят об улучшении демографической ситуации в России. Население страны якобы постоянно растёт, часто ставят это в заслуги властям. Но вот за счёт кого оно растёт — умалчивают. В 2002 году русских в России было 115 млн, а в 2010-м — только 111 млн. Наибольший прирост населения — в Чечне, Ингушетии и Республике Тыва. А между тем количество русского народа в национальных республиках (и не только в них) Российской Федерации падает внушительными темпами, быстро меняется этнический состав отдельных территорий. Где-то это вызвано экономическими и демографическими проблемами, а где-то — прямым выдавливанием со стороны местных этнических элит.

Уменьшение численности государствообразующего народа в субъектах при любом будущем политическом кризисе или нестабильности может привести к росту сепаратизма в тех регионах, где русских будет мало. Центральные власти, часто на словах заявляя о том, что русский народ — «фундамент российской государственности», этот фундамент почему-то на деле не поддерживают и не особо стремятся к его увеличению и упрочнению. По крайней мере, этого не видно из данных статистики. Обратимся к беспристрастным официальным цифрам переписей населения России (и СССР), чтобы увидеть, где ситуация требует незамедлительного вмешательства, а также попытаемся понять, как можно найти пути выхода из сложившейся непростой ситуации.

Юг России

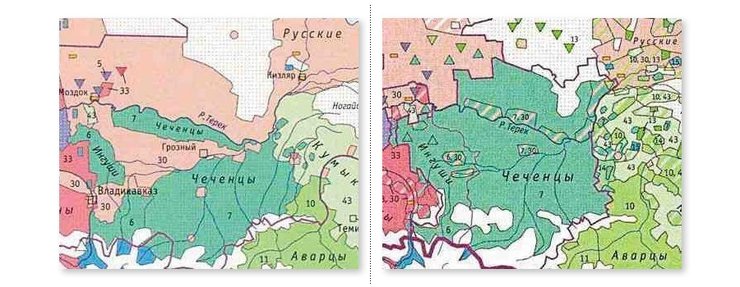

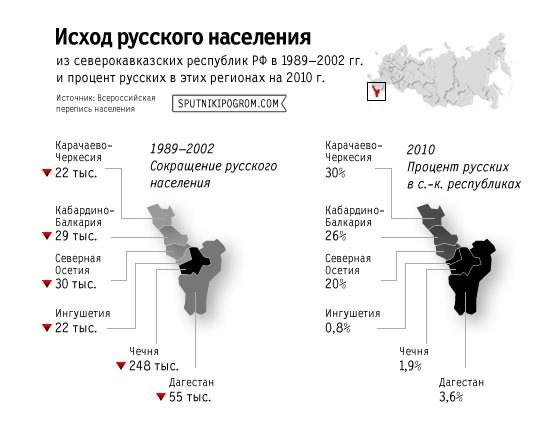

Из регионов Северного Кавказа русское население стремительно уезжало из-за боевых действий, боясь, что конфликт может перекинуться на другие республики. Здесь ситуация самая плачевная. Из-за упразднения коммунистами терских казачьих образований, межэтнических столкновений в 1958 году, а после этого — этнических чисток и геноцида в 1990-е во время войн в Чечне, ранее многочисленных русских там практически не осталось. По данным переписи населения 1989 года, численность русского народа составляла 269 130 человек во всей Чечено-Ингушетии (или 24,8% от всего населения), а в 2010-м в Чечне насчитывалось 24 382 русских или 1,9%. Похожая ситуация в Ингушетии (2002 год — 1,2%, 2010-й — 0,8%) и Дагестане (1959 год — 213 тыс., 2010-й — 100 тыс.). В Ингушетии преступления против русских продолжились и после Чеченских войн. В 2006 году в станице Орджоникидзевской была застрелена замглавы администрации Сунженского района, курировавшая программу возвращения в Ингушетию русскоязычного населения, а в 2007-м в республике была убита семья русской учительницы. В Дагестане русское бегство началось даже в Кизлярском районе и городе Кизляре, где русские исторически были большинством (количество русских в городе сократилась с 83,0% (1959) до 40,49% (2010).

В других субъектах Северо-Кавказского округа процесс уменьшение числа русских тоже идёт, только уже не такими быстрыми темпами. В Кабардино-Балкарии процент русского населения снизился с 240 750 (31,9%) в 1989 году до 193 155 (22,5%) в 2010 году. В районах с традиционным русским большинством — Майский и Прохладненский — отмечается прирост неславянских народностей. Количество русских в Карачаево-Черкесии даже немного возросло — 150 025 человек в 2010 году против 147 878 человек в 2002-м. Но в процентном соотношении оно всё равно уменьшается из-за более высокой рождаемости у кавказских народов. В Северной Осетии процент русских снизился с 40% в 1959-м до 23% в 2010 году. Увеличивается процент неславянских народностей в Моздокском районе — исконно русской казачьей земле. Следует сказать, что русское население республик по мере своих сил пыталось бороться за свои национальные права. С конца 1980-х годов была популярна идея присоединения (возвращения) казачьих районов северной Чечни (которые отдали коммунисты) к Ставропольскому краю. Предпринимались попытки создания Русской Казачьей автономии на левобережье Терека, а также других автономий для русскоязычных граждан с разными названиями и в разных республиках. Однако проекты таких автономных образований не получали одобрения у региональных и федеральных властей.

О Ставропольском крае следует сказать отдельно. Включение региона в Северо-Кавказский федеральный округ ещё быстрее начало менять этническую карту края, накаляя и без того острые межнациональные отношения. Если сравнивать переписи населения 2002 и 2010 годах, то можно констатировать, что количество армян увеличилось на 12 тыс., даргинцев — на 10 тыс.; значительно увеличилось количество дагестанских народов (особенно в районах, граничащих с Дагестаном), туркмен и других. Стоит также отметить, что численность русского населения снижается, в том числе из-за многочисленных межэтнических браков русских женщин с представителями кавказских народов; дети от таких союзов не ощущают в большинстве своём этнической идентификации своей матери, носят нерусские имена и фамилии. Впрочем, кроме ассимиляции русских кавказцами имеет место и обычное бегство русского населения со Ставрополья.

В Южном Федеральном округе особого внимания заслуживает Калмыкия, где количество русских сократилось с 120 до 85 тысяч человек. В Городовиковском и Яшалтинском районах — традиционных местах проживания русских — идёт процесс заселения турок-месхетинцев, где они уже составляют до 15% от всего населения. В Ростовской области число турок-месхетинцев увеличилось с 28 тыс. в 2002 году до 36 тыс. в 2010-м. Из-за миграции дагестанских народов, более высокой рождаемости у казахов, татар, ногайцев, уменьшается количество русских Астраханской области (67% на 2010 год) и меняется этнографическая карта региона. И если в Ростовской и Астраханской областях дело в основном в демографических проблемах, то в Калмыкии помимо них имеет место процесс мягкого выдавливания русскоязычных жителей и замещения их во всех сферах калмыками.

Сибирские субъекты

Основным русофобским регионом РФ в Сибири по праву считается Республика Тыва, откуда с начала 1990-х бежало русское население — почти так же, как и из северокавказских регионов. Только в 1992–1993 годах оттуда уехало более 20 тысяч русских, а организация «Хостуг Тыва» («Свободная Тува») призывала к независимости от России. В 1959 году русских там насчитывалось 40%, а в 2010-м — только 16%, что объясняется не только выдавливанием русскоязычных, но и высокой рождаемостью у тувинцев. Ещё с конца 80-х годов XX века в Тыве были популярны сепаратистские настроения, совершались даже нападения на славянское население, происходили серьёзные волнения на межнациональной почве, которые чудом не переросли в вооружённые столкновения. Так, в посёлке Элегест была предпринята попытка масштабного русского погрома. Было совершено нападение на 15 русских домов, три из них были подожжены. После этого из Тывы потянулся поток русских беженцев. До сих пор на бытовом уровне в республике проявляется русофобия. Например, в социальных сетях в группах тувинцев можно увидеть антирусские лозунги.

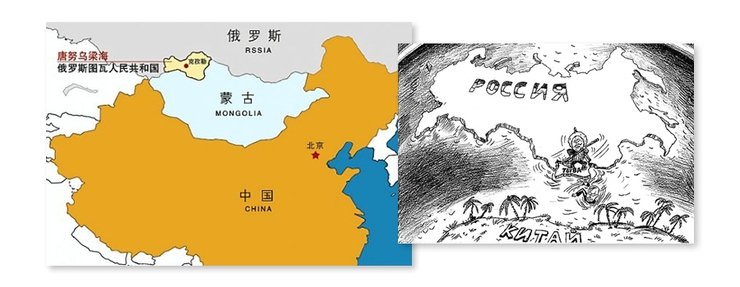

Не отставала и Якутия. Высокопоставленные чиновники республики в своё время даже допускали явно ксенофобские высказывания, по которым, например, якуты должны иметь «приоритет в медицинском обслуживании». Якутские радикалы особо не скрывали, что только и ждут ослабления России, чтобы попытаться обрести реальную независимость. В свою очередь русским не нравились уроки якутского языка в школах, невозможность славянам устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, поступить в вузы на бюджет, а также преобладающее вещание на якутском местного телевидения. Ко всему этому добавился и экономический кризис в 1990-е, когда закрывались многие крупные промышленные производства, основные места работы русских, объединяющие вокруг себя города. От этого численность русского населения в Якутии сократилось с 50% до 37% к 2010 году. И это на территории, которая представляет стратегическую значимость для страны из-за её огромных запасов ресурсов. Правда, стоит сказать, что в связи с возрождением многих предприятий в последние годы в Якутию снова хлынул людской поток со всей страны и СНГ, но уже не так массово. Похожие процессы, но в меньшей степени, происходили в Республике Алтай и Бурятии.

Федеральное деление государства

Сам факт существования в России регионов, в которых и до сего дня чувствуется русофобия и откуда русские вынуждены уезжать, говорит о серьёзных проблемах в национальной политике. Когда официальные лица в России выступают против ущемления прав русскоязычных где-нибудь в Европе — например, в Латвии (что тоже очень важно), хочется обратить их внимание на нерусские регионы внутри страны, где до сих пор существует дискриминация русского народа. Ведь не может быть сомнения, что равномерное распределение и увеличение русского населения по всей стране — залог стабильности государства, защита от возможного сепаратизма и т. н. «косовского сценария».

Кроме того, многие исследователи соглашаются, что современное административно-территориальное деление России давно себя изжило. Коммунисты в своё время не только отдали земли, завоёванные Российской Империей, на откуп национальным меньшинствам, но и в самой РСФСР накрошили искусственные национальные образования, которые сегодня перестали отражать реальное соотношение в них этносов. Например, евреев в Еврейской автономной области, выделенной большевиками, менее 1% (!), карелов в Карелии — 7,4%, хакасов в Хакасии — 12% и так далее. Не пришла ли пора провести продуманную и основательную реформу национальных республик?

В итоге

Из-за интернациональной политики времён СССР в современной России существуют регионы, откуда русское население уезжает. Больше всего заметно это на примере республик Северного Кавказа. И хотя официальные власти этих республик сами хотят, чтобы славяне вернулись, большого желания у русскоязычных ехать назад нет. Главным образом из-за того, что люди опасаются новых нападений на национальной почве, роста исламизма, дестабилизации. Можно констатировать, что по демографическим причинам, а также из-за отсутствия политической воли у руководства государства, русские территории восточных республик Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия, Дагестан) потеряны для славянского населения, этническая чистка региона практически полностью завершилась. Экспансия направлена теперь на Ставропольский край и другие районы исторического проживания русских, что видно из официальных цифр переписи населения, с которыми трудно спорить.

Ситуация в Якутии и Туве, где также наблюдалась ксенофобия по отношению к русским и их массовый отъезд, нуждается в глубоком осмыслении руководством государства. Развитие промышленности, привлечение и распределение русского большинства по этим субъектам — залог прочности регионов. Сегодня население России если и увеличивается, то за счёт других народов, численность собственно русских продолжает снижаться. Нужна совершенно новая государственная политика, которая будет направлена на популяризацию русского национального самосознания, а также на ассимиляцию в русской культурно-политической среде. Именно эти меры, вместе со срочной программой привлечения оставшихся соотечественников из СНГ, могут стать теми самыми скрепами, которые не дадут разрастись нерусскому сепаратизму при любых кризисах и потрясениях.

4. 7. Массовая миграция в Россию, ее причины и последствия.

Период после 1991 года в России, как и во многих других странах постсоветского пространства, отмечен принципиально новыми этническими явлениями и процессами. Они связаны, прежде всего, с началом массовой миграции с юга. Применительно к России в конце 1980-х – 90-х это была миграции главным образом из закавказских республик (ставших независимыми), из Украины и из Китая. В 2000-е основной поток мигрантов пошел из республик Средней Азии.

Процесс притока огромного числа выходцев из Азии и Африки активно развивается в последние десятилетия в странах Западной Европы. Европа все больше начинает напоминать Нью-Йорк или Сан-Франциско.

Факты говорят о том, процессы в России развивались в общем и целом в том же направлении. Так, наплыв азербайджанцев в конце 80— 90-е годы был по своим масштабам беспрецедентен: на начало 2000-х годов в Москве их уже насчитывалось свыше двух миллионов, т. е. около четверти всего населения. В 90-х и в начале 2000 гг. ежедневно в Москву прибывало свыше четырехсот азербайджанцев. В последующем, социально-экономическая ситуация в Азербайджане значительно улучшилась, соответственно – значительно уменьшился приток мигрантов из этой страны в Россию. Тем не менее, следует подчеркнуть, что далеко не все выходцы с юга рассматривают свое существование в Москве или других городах как временное. Напротив, по прошествии определенного периода пребывания они стремятся основательно закрепиться в Москве, не теряя, разумеется, связи с родиной.

Несомненно, что установить будущие временные границы самого явления фактически невозможно, поскольку совершенно невозможно определить, когда в южных республиках экономическая ситуация стабилизируется настолько, что пребывание выходцев из них в России потеряет свой смысл. Не исключено, что такое время не наступит никогда, или только после того, когда значительное число южан уже укоренится в России. Кроме того, отнюдь не очевидно, что современная массовая миграция связана исключительно с неблагополучным экономическим положением на родине мигрантов.

Между тем, не требуется большого ума, чтобы понять – факт массового и резкого наплыва пришельцев не может не вызывать ответной реакции местного населения. И такая реакция не может не быть никакой иной, кроме как негативной.

Во-первых, наплыв пришельцев осложняет, и без того сложное, положение на российском рынке труда. Пришельцы вытесняют укоренившееся население с обширных сегментов этого рынка. Вытеснению способствует дешевизна рабочей силы пришельцев: они готовы работать за те деньги и на тех условиях, с которыми россиянин не согласился бы. Кроме того, происходит демпинг, т. е. удешевление рабочей силы в целом, поскольку наличие резервной дешевой рабочей силы, опускает уровень оплаты труда в целом. Работодатели в области строительства, ремонта, сферы обслуживания и др. используют труд приезжих гораздо более охотно, чем труд коренного населения, поскольку их труд дешевле, они готовы работать без юридически оформленных договоров. С главой клана, например, узбеков, можно договориться в устной форме, а далее этот глава все организует сам, опираясь на национальные традиции беспрекословного подчинения старшему.

Во-вторых, такие крупные и прочно организованные общины как азербайджанская, китайская, вьетнамская уже полностью монополизировали рыночную торговлю продовольствием и промтоварами. Все рынки Москвы в 90-е – начале 2000-х годов находились под тотальным контролем азербайджанцев. Всякая же монополия ведет к отрицательным последствиям: росту цен, пренебрежительному отношению к покупателю. Она основывается на коррупции и постоянно подпитывает ее.

В-третьих, массовая миграция способствует росту преступности. Это происходит, отнюдь не потому, что вновь прибывающие в силу своей национальности, якобы, имеют особую склонность к деяниям преступного характера. Причина в том, что, оказавшись в России, выходцы из других краев, лишаются того общественного контроля за поведением, который на их родине осуществлялся со стороны старших по возрасту, родственников, знакомых и т. д. В новой стране, особенно, в крупных городах, они оказываются предоставленными самим себе, постоянный внешний контроль отсутствует. Милиция и правоохранительные органы вступают в действие лишь по факту преступления, т. е. когда человек уже вступил на неправедный путь.

В-четвертых, в крупных городах России образуются национальные общины, которых ранее не существовало. Такие общины характерны для азербайджанцев, вьетнамцев, китайцев. В рамках этих общин действуют моральные правила и нормы поведения, испокон века свойственные данным народам. Эти правила и нормы определяют поведение членов общины, требуют от них соблюдения моральных принципов. Но моральные принципы относятся только к отношениям внутри общины. Они не переносятся на местное население, которое воспринимается как чуждое. Следовательно, по отношению к представителям местного населения пришельцы чувствуют себя не связанными никакими моральными ограничениями. Их поведение диктуется только соображением получения денег. Отсюда – полное пренебрежение к российскому населению, к власти, закону, культуре и т. д.

Таким образом, массовая миграция порождает весьма серьезные проблемы. Эти проблемы не имеют никакого отношения не только к «фашизму», но и даже к межнациональным отношениям. Это противоречия между коренным населением, и теми, кто прибыл и продолжает прибывать на данную территорию. Национальный аспект это противоречие приобретает в силу того, что пришельцы относятся к национальности, отличной от тех национальностей, которые давно привычны для данной местности. Каковы важнейшие выводы из сказанного?

Государственная власть должна принять все меры к тому, чтобы положить конец стихийности и неуправляемости процессов миграции: они должны быть введены в строгое правое русло. Важно также наладить эффективную систему контроля по предотвращению нелегальной трудовой деятельности мигрантов на территории России, по прекращению ими нелегального вывоза из страны природных ресурсов. Все это задачи государственной власти. Для решения этих задач необходимо, конечно же, искоренить коррумпированность чиновников, полиции, всех представителей власти, имеющих отношения с мигрантами.

Однако власть не в силах полностью исключить массовые проявления нетерпимости, способные привести к обострению конфликтов и столкновений на этнической основе. Необходима перестройка психологии каждой отдельной личности.

Для коренных жителей России с особой остротой встают две задачи. Первая связана с сохранением за собой командных высот в политике, экономике, в крупном бизнесе, культуре и образовании, в также с повышением конкурентоспособности по отношению к пришельцами в среднем и мелком бизнесе. Вторая связана с сохранением и увеличением численности коренного населения России, т. е. с повышением рождаемости и воспитанием здоровой в физическом и нравственном отношениях молодежи. К коренному населению следует отнести, конечно, не только русских, но представителей всех народов, издавна проживающих на территории России. Наконец, следует привыкнуть к мысли, что отныне мы будем жить в таком сложном и разнообразном этнокультурном пространстве, которого не было не только нигде, но и никогда.

4. 7. Массовая миграция в Россию, ее причины и последствия.

4. 7. Массовая миграция в Россию, ее причины и последствия.

Период после 1991 года в России, как и во многих других странах постсоветского пространства, отмечен принципиально новыми этническими явлениями и процессами. Они связаны, прежде всего, с началом массовой миграции с юга. Применительно к России в конце 1980-х – 90-х это была миграции главным образом из закавказских республик (ставших независимыми), из Украины и из Китая. В 2000-е основной поток мигрантов пошел из республик Средней Азии.

Процесс притока огромного числа выходцев из Азии и Африки активно развивается в последние десятилетия в странах Западной Европы. Европа все больше начинает напоминать Нью-Йорк или Сан-Франциско. Париж, Рим и многие другие города становятся местами, в которых коренные жители вот-вот превратятся в меньшинство, утонувшее в океане выходцев из южных стран афро-азиатского континента. Отметим, процесс миграции в Европу начался не в 2014 – 2015 гг. как результат бомбардировок странами НАТО Ливии, «революции» в Тунисе, вторжения американских войск в Ирак, войны в Сирии, а гораздо раньше. В 2014 – 2015 в результате названных событий он лишь интенсифицировался.

Факты говорят о том, процессы в России развивались в общем и целом в том же направлении. Так, наплыв азербайджанцев в конце 80— 90-е годы был по своим масштабам беспрецедентен: на начало 2000-х годов в Москве их уже насчитывалось свыше двух миллионов, т. е. около четверти всего населения. В 90-х и в начале 2000 гг. ежедневно в Москву прибывало свыше четырехсот азербайджанцев. В последующем, социально-экономическая ситуация в Азербайджане значительно улучшилась, соответственно – значительно уменьшился приток мигрантов из этой страны в Россию. Тем не менее, следует подчеркнуть, что далеко не все выходцы с юга рассматривают свое существование в Москве или других городах как временное. Напротив, по прошествии определенного периода пребывания они стремятся основательно закрепиться в Москве, не теряя, разумеется, связи с родиной.

Несомненно, что установить будущие временные границы самого явления фактически невозможно, поскольку совершенно невозможно определить, когда в южных республиках экономическая ситуация стабилизируется настолько, что пребывание выходцев из них в России потеряет свой смысл. Не исключено, что такое время не наступит никогда, или только после того, когда значительное число южан уже укоренится в России. Кроме того, отнюдь не очевидно, что современная массовая миграция связана исключительно с неблагополучным экономическим положением на родине мигрантов.

Между тем, не требуется большого ума, чтобы понять – факт массового и резкого наплыва пришельцев не может не вызывать ответной реакции местного населения. И такая реакция не может не быть никакой иной, кроме как негативной.

Во-первых, наплыв пришельцев осложняет, и без того сложное, положение на российском рынке труда. Пришельцы вытесняют укоренившееся население с обширных сегментов этого рынка. Вытеснению способствует дешевизна рабочей силы пришельцев: они готовы работать за те деньги и на тех условиях, с которыми россиянин не согласился бы. Кроме того, происходит демпинг, т. е. удешевление рабочей силы в целом, поскольку наличие резервной дешевой рабочей силы, опускает уровень оплаты труда в целом. Работодатели в области строительства, ремонта, сферы обслуживания и др. используют труд приезжих гораздо более охотно, чем труд коренного населения, поскольку их труд дешевле, они готовы работать без юридически оформленных договоров. С главой клана, например, узбеков, можно договориться в устной форме, а далее этот глава все организует сам, опираясь на национальные традиции беспрекословного подчинения старшему.

Во-вторых, такие крупные и прочно организованные общины как азербайджанская, китайская, вьетнамская уже полностью монополизировали рыночную торговлю продовольствием и промтоварами. Все рынки Москвы в 90-е – начале 2000-х годов находились под тотальным контролем азербайджанцев. Всякая же монополия ведет к отрицательным последствиям: росту цен, пренебрежительному отношению к покупателю. Она основывается на коррупции и постоянно подпитывает ее.

В-третьих, массовая миграция способствует росту преступности. Это происходит, отнюдь не потому, что вновь прибывающие в силу своей национальности, якобы, имеют особую склонность к деяниям преступного характера. Причина в том, что, оказавшись в России, выходцы из других краев, лишаются того общественного контроля за поведением, который на их родине осуществлялся со стороны старших по возрасту, родственников, знакомых и т. д. В новой стране, особенно, в крупных городах, они оказываются предоставленными самим себе, постоянный внешний контроль отсутствует. Милиция и правоохранительные органы вступают в действие лишь по факту преступления, т. е. когда человек уже вступил на неправедный путь.

В-четвертых, в крупных городах России образуются национальные общины, которых ранее не существовало. Такие общины характерны для азербайджанцев, вьетнамцев, китайцев. В рамках этих общин действуют моральные правила и нормы поведения, испокон века свойственные данным народам. Эти правила и нормы определяют поведение членов общины, требуют от них соблюдения моральных принципов. Но моральные принципы относятся только к отношениям внутри общины. Они не переносятся на местное население, которое воспринимается как чуждое. Следовательно, по отношению к представителям местного населения пришельцы чувствуют себя не связанными никакими моральными ограничениями. Их поведение диктуется только соображением получения денег. Отсюда – полное пренебрежение к российскому населению, к власти, закону, культуре и т. д.

Таким образом, массовая миграция порождает весьма серьезные проблемы. Эти проблемы не имеют никакого отношения не только к «фашизму», но и даже к межнациональным отношениям. Это противоречия между коренным населением, и теми, кто прибыл и продолжает прибывать на данную территорию. Национальный аспект это противоречие приобретает в силу того, что пришельцы относятся к национальности, отличной от тех национальностей, которые давно привычны для данной местности. Каковы важнейшие выводы из сказанного?

Государственная власть должна принять все меры к тому, чтобы положить конец стихийности и неуправляемости процессов миграции: они должны быть введены в строгое правое русло. Важно также наладить эффективную систему контроля по предотвращению нелегальной трудовой деятельности мигрантов на территории России, по прекращению ими нелегального вывоза из страны природных ресурсов. Все это задачи государственной власти. Для решения этих задач необходимо, конечно же, искоренить коррумпированность чиновников, полиции, всех представителей власти, имеющих отношения с мигрантами.

Однако власть не в силах полностью исключить массовые проявления нетерпимости, способные привести к обострению конфликтов и столкновений на этнической основе. Необходима перестройка психологии каждой отдельной личности.

Для коренных жителей России с особой остротой встают две задачи. Первая связана с сохранением за собой командных высот в политике, экономике, в крупном бизнесе, культуре и образовании, в также с повышением конкурентоспособности по отношению к пришельцами в среднем и мелком бизнесе. Вторая связана с сохранением и увеличением численности коренного населения России, т. е. с повышением рождаемости и воспитанием здоровой в физическом и нравственном отношениях молодежи. К коренному населению следует отнести, конечно, не только русских, но представителей всех народов, издавна проживающих на территории России. Наконец, следует привыкнуть к мысли, что отныне мы будем жить в таком сложном и разнообразном этнокультурном пространстве, которого не было не только нигде, но и никогда.

4. 7. Массовая миграция в Россию, ее причины и последствия.

4. 7. Массовая миграция в Россию, ее причины и последствия.