Чем можно объяснить очередной кризис сельского хозяйства при хрущеве

Чем можно объяснить очередной кризис сельского хозяйства при хрущеве

Подробное решение Параграфы § 32 по истории для учащихся 11 класса, авторов Н.В. Загладин, Ю.А. Петров Базовый уровень 2014

Вопрос 01. В чём проявлялись противоречивые тенденции в КПСС в оценке деятельности И.В. Сталина?

Ответ. После антисоветского восстания в Венгрии позиция руководства СССР значительно ужесточилась, но при этом продолжались реабилитации (правда, не тотальные) жертв сталинских репрессий, публиковались некоторые ранее запрещённые произведения.

Вопрос 02. В каких формах велась борьба за власть в СССР после XX съезда КПСС? Чем новые применяемые методы искоренения оппозиции отличались от сталинских?

Ответ. В сталинские времена политическая борьба велась через обвинения в шпионаже и вредительстве, судьба её проигравших оказывалась соответствующей. После ХХ съезда борьба велась с помощью получения максимального числа сторонников на ключевых голосованиях в руководящих органах партии. Проигравших ждала опала, конец карьеры, но не жизни и свободы.

Вопрос 03. Какие новые ориентиры развития общества провозглашались в новой Программе партии? С чем было связано её принятие?

Ответ. Экономические успехи СССР были налицо, потому перед страной была поставлена задача – за десятилетие догнать и обогнать США в этой области. Связана с этим была и вторая установка – перейти к строительству коммунизма (Н.С. Хрущёв обещал завершить его построение к 1980 году).

Вопрос 04. Чем можно объяснить очередной кризис сельского хозяйства?

Ответ. В начале 1960-х годов руководство испугалось возможности появления на селе новых кулаков. Предпринятые для предотвращения этого меры снизили в целом урожайность в стране также и за счёт снижения заинтересованности колхозников в результатах своего труда, но не только за счёт этого. Имеются в виду следующие меры:

1) распродажа техники из МТС колхозам вынудило последние потратить все свободные средства, вкладывать в развитие хозяйства стало нечего;

2) потеря опытных кадров из числа механизаторов снизила эффективность работы техники;

3) началось новое наступление на подсобные хозяйства, что снизило урожайность с таковых и уменьшило заинтересованность колхозников в урожае;

4) кукурузная эпопея вызвала сокращение посевных площадей ржи и пшеницы, но ожидаемых урожаев кукурузы получено не было;

5) урожаи на освоенных целинных землях резко упали из-за эрозии почвы (её, больше не скреплённую корнями травы, просто сдул сильный степной ветер).

Вопрос 05. Составьте и заполните таблицу «Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущёва».

Вопрос 06. Почему административные реформы 1950-1960-х гг. не принесли ожидаемых результатов?

Ответ. Реформы вызвали лишь рост бюрократического аппарата, при этом ослабляя каждую из его составляющих частей. В итоге ещё более явной стала ситуация, когда начальников огромное количество, но никто из них не отвечает ни за что конкретно, всегда может переложить ответственность на другого. В сочетании с исчезновением «дамоклова меча» репрессий такие меры привели не к увеличению эффективности руководящих органов, а наоборот к её падению

Вопрос 07. Что вы знаете о заговоре против Н.С. Хрущёва из художественной литературы, кинофильмов?

Ответ. Данный заговор довольно подробно показан в 4-серийном фильме «Брежнев» режиссёра Сергея Снежкина, который шёл по телевизору в 2005 году. В интерпретации авторов Леонида Ильича в конце жизни сильно мучила совесть за то, что он столь плохо поступил с Никитой Сергеевичем, со своим благодетелем, который в своё время и помог ему подняться по иерархической лестнице.

После XX съезда КПСС во внутренней политике СССР наблюдались противоречивые тенденции.

С одной стороны, продолжалась реабилитация жертв массовых репрессий, публиковались художественные и публицистические работы, освещавшие ранее запретные темы. По решению XXII съезда КПСС (1961) тело И.В. Сталина было вынесено из Мавзолея и предано земле. С другой — под влиянием событий в Венгрии, где десталинизация вышла из-под контроля правящей партии, наметилось ужесточение политики советского руководства.

1. Борьба за власть в конце 1950-х гг.

На срочно созванном Пленуме ЦК КПСС 22 июня 1957 г. Хрущёв обвинил оппозицию в намерении вернуться к временам террора и массовых репрессий. Лидеры «сталинской гвардии» потерпели поражение и были отстранены от занимаемых ими постов.

В марте 1958 г. Хрущёв, будучи Первым секретарём ЦК КПСС, стал также Председателем Совета министров СССР. Тем самым власть в стране вновь сконцентрировалась в одних руках.

2. Новые ориентиры развития общества

Изменения в экономической политике, начатые в 1953 г., освоение целинных и залежных земель принесли позитивные результаты. За период 1953-1958 гг. объём сельскохозяйственной продукции увеличился на треть, в 1,6 раза выросла и валовая продукция пищевой промышленности.

Эти успехи породили у руководства партии уверенность в безграничных возможностях советского общества. На XXI съезде КПСС (1959) была поставлена задача за десятилетие догнать и обогнать самую развитую страну мира — США по основным показателям производства промышленной и аграрной продукции надушу населения.

XXI съезд КПСС провозгласил полную и окончательную победу социализма в СССР, декларировал переход к созданию коммунистического общества. Под ним понималось общество изобилия материальных благ, где будет реализован принцип «от каждого по способностям, каждому — по потребностям». Эти идеи получили дальнейшее развитие на XXII съезде КПСС (1961), принявшем новую Программу партии. Она определяла общие черты общества, которое предполагалось построить в СССР.

Обстановка в стране была благоприятной, и советские граждане поверили в реальность этих планов. В 1960 г. в конструкторском бюро (КБ) С.П. Королёва завершилось создание космического корабля «Восток». На нём 12 апреля 1961 г. отправился в первый в истории человечества космический полёт Ю.А. Гагарин. Страна ликовала, тысячи людей вышли на улицы. На корабле «Восток-6» 16 июня 1963 г. полёт в космос совершила В.В. Терешкова, ставшая первой в мире женщиной-космонавтом. Успехи СССР были восприняты как грандиозная победа в соревновании с Западом. Достижениями в космосе гордилась вся страна, а первый космонавт Юрий Гагарин стал самым известным человеком планеты.

3. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг.

Надежды Н.С. Хрущёва на скорое наступление коммунизма оказали неоднозначное влияние на экономическую политику КПСС и Советского государства. Народному хозяйству был нанесён значительный урон. В первую очередь это касалось села. Несмотря на то что колхозникам выдавали теперь паспорта и выплачивали пенсии (с 1964 г.), их положение ухудшилось.

В 1959 г. началась принявшая во многих районах принудительный характер скупка государством скота, находящегося на крестьянском подворье. Одновременно ликвидировались машинно-тракторные станции (МТС). Колхозы оказались вынуждены покупать у государства сельскохозяйственную технику, большинство из них сразу же превратились в должников.

Многие колхозы укрупнялись и преобразовывались в совхозы, то есть в хозяйства, находящиеся в государственной собственности. Крестьян переселяли в посёлки городского типа, где не были предусмотрены условия для содержания приусадебных участков и домашнего скота.

Удар по приусадебным хозяйствам привёл к падению производства сельскохозяйственной продукции. Заинтересованность колхозников в результатах своего труда была подорвана — появился дефицит продовольствия. Кроме того, руководители ряда областей приняли повышенные обязательства по сдаче мяса государству и выполнили их за счёт массового забоя скота. Это привело к резкому падению его поголовья и усугубило кризис сельского хозяйства.

Большой урон деревне нанесла убеждённость Н.С. Хрущёва, что, расширяя посевы кукурузы, можно решить продовольственные проблемы страны. Хотя урожайность кукурузы в средней полосе оказалась низкой, с 1955 по 1962 г. выделяемые под неё площади были увеличены вдвое. Одновременно хищническая эксплуатация целинных земель привела к быстрому истощению их плодородия. В 1962-1963 гг. урожайность на целине упала. Начались перебои с хлебом, возникла угроза голода. Пришлось прибегать к экстренным мерам. Производились крупномасштабные закупки зерна за рубежом. Во многих городах и посёлках в 1962-1963 гг. ввели карточную систему распределения продовольствия, повысили цены на мясо и хлеб. Это вызвало недовольство населения. В Новочеркасске в 1962 г. дело дошло до массовых забастовок и демонстраций, беспощадно подавленных войсками. Правда о событиях в этом городе стала известна народу лишь в конце 1980-х гг.

Наряду с негативными произошли и позитивные перемены. Принимались меры по повышению благосостояния населения. Менее чем за десятилетие примерно каждый четвёртый гражданин страны улучшил свои жилищные условия. При этом, в отличие от прошлых лет, люди получали не комнаты в коммуналках, а индивидуальные квартиры. Снизился пенсионный возраст, увеличился размер пенсий. Сократилась продолжительность рабочей недели с 48 до 46 часов, ушла в прошлое практика изымания части зарплаты за счёт обязательного приобретения населением облигаций государственных займов. Выросла зарплата низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих. Правда, при этом проявились уравнительные тенденции — зарплата квалифицированных специалистов, инженеров стала меньше, чем квалифицированных рабочих. В начале 1960-х гг. начался эксперимент по введению системы материального стимулирования при оценке результатов труда граждан. Разрешалась новая система оплаты труда — по достигнутым результатам.

Тем не менее по-прежнему приоритет отдавался развитию тяжёлой и оборонной промышленности. Именно туда средства направлялись в первую очередь, причём в ущерб развитию иных отраслей. В целом, несмотря на рост показателей выплавки стали, добычи нефти, газа, каменного угля, общие темпы роста экономики сокращались. Возможности её ускоренного развития за счёт создания новых предприятий были в основном исчерпаны.

4. Административные реформы

Повысить эффективность экономики, по замыслу Н.С. Хрущёва, должны были реформы управленческих структур.

В 1957 г. вместо отраслевых министерств стали создаваться совнархозы — территориальные советы народного хозяйства. Часть предприятий передавалась в ведение республиканских и местных органов управления, которые получили право распределять производимую ими продукцию. Однако очень скоро проявились негативные последствия проведённой реформы. Усложнилась структура управления, выросло число чиновников. Была подорвана единая политика в овладении достижениями научно-технического прогресса.

Для выправления очередного перекоса создавались республиканские совнархозы. С 1962 г. их работу координировал ещё один орган управления — Высший совет народного хозяйства (ВСНХ). Этот год ознаменовался несколькими административно-хозяйственными экспериментами. Обкомы и райкомы КПСС разделили на промышленные и сельские, что ослабило влияние партийного аппарата на принятие решений на высшем уровне. Для пресечения коррупции и злоупотреблений властью был создан Комитет партийно-государственного контроля.

Реформы вызвали неразбериху в управлении государством, привели к быстрому росту бюрократического аппарата, но не повысили эффективность его работы. В 1964 г. Н.С. Хрущёв наметил новые преобразования. Предполагалось создать союзно-республиканские управления по производству сельскохозяйственной продукции, перейти к восьмилетним планам развития народного хозяйства, хотя провал семилетнего плана, утверждённого в 1959 г., показал, что более чем на пять лет научно обоснованное планирование невозможно.

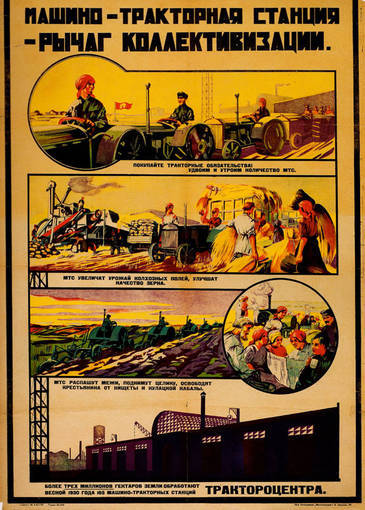

Рис. Советский плакат

Возрастающая противоречивость политики Н.С. Хрущёва, хозяйственные неудачи, непродуманные административные эксперименты привели к формированию оппозиции в руководстве партии. Это были люди, ранее выдвинутые Хрущёвым на руководящие посты и пользовавшиеся его доверием, — секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, руководитель Комитета государственной безопасности (КГБ) В.Е. Семичастный, председатель Комитета партийно-государственного контроля А.Н. Шелепин и др.

13 октября 1964 г. члены оппозиции созвали Пленум ЦК КПСС, где Хрущёву предъявили обвинения в дезорганизации жизни страны, единоличном принятии волюнтаристских решений по важнейшим вопросам, касающимся жизни советского общества.

Из постановления президиума ЦК КПСС (13-14 октября 1964 г.)

Признать, что в результате ошибок и неправильных действий т. Хрущёва за последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партией и страной.

Тов. Хрущёв, занимая посты Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР и сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля ЦК КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, решал важнейшие вопросы без должного коллективного обсуждения.

Проявляя нетерпимость и грубость к товарищам по Президиуму и ЦК, пренебрежительно относясь к их мнению, т. Хрущёв допустил ряд грубых ошибок в практическом осуществлении линии, намеченной решениями XX, XXI и XXII съездов КПСС.

Президиум ЦК считает, что при сложившихся отрицательных личных качествах как работника, преклонном возрасте и ухудшении здоровья т. Хрущёв не способен исправить допущенные им ошибки и непартийные методы в работе.

Как в документе сформулированы основные причины отставки Хрущёва?

Хрущёв вынужден был подать в отставку. Первым секретарём ЦК КПСС стал Л.И. Брежнев.

Реформа управления экономикой при Хрущеве

После смерти Сталина перед новым руководством СССР в лице Хрущева возникла необходимость реформирования страны в области сельского хозяйства и промышленности, прежде всего, поскольку эти отрасли были жизненно важны и набирали обороты после окончания войны. В данной статье мы проведем оценку реформы управления экономикой, предпринятую Хрущевым, а также покажем ее положительные и отрицательные стороны.

Хрущев начал реформирования СССР по 3 направлениям:

Экономическая программа Маленкова

В 1953 году Георгий Максимович Маленков, занимавший должность председателя совета министров, впервые говорит о том, что стране необходимы экономические преобразования. В его представление нужно было сделать упор на сельское хозяйство и легкую промышленность. Реформирование промышленности должно было привести к тому, что в течение 3 лет страна должна была обеспечить всех граждан товарами первой необходимости.

Изменения сельского хозяйства затрагивали улучшения технологий обработки земли для увеличения урожайности, а также сокращение налогов, которые выплачивают крестьяне за право пользование землей. Предложения были с энтузиазмом восприняты в народе, но Маленкова очень быстро убрали с должности, а реформу управления экономикой предпринял Хрущев. И получилась она крайне противоречивой.

Реформирование сельского хозяйства при Хрущеве

Сельское хозяйство это ключевой аспект и в реформах Хрущева, и в идеях Малинкова. Но нужно понимать, что между ними была огромная разница. Современники называют программу Малинкова называют интенсивной, а Хрущева – экстенсивной.

Интенсивный путь развития сельского хозяйства предполагал добиваться увеличения урожайности текущих плодородных почв. Экстенсивный путь развития на постоянном расширении посевных земель. С победой Хрущева в СССР началась реализация экстенсивного плана, но к 1965 году стало очевидно, что этот эксперимент провалился, а сельское хозяйство оказалось в страшном упадке.

Маленков говорил о качестве, а Хрущев о количестве. И если локально качество давало определенные результаты, то на этапе в 10 лет последовал провал. Для понимания сути приведу первые пятилетки под началом Сталина. Сначала построили предприятия (количественный подход), потом начали привлекать квалифицированные кадры и улучшать знания работников (качественный подход). Точно такой же процесс должен был происходить и в сельском хозяйстве – сначала расширение земель (количественный подход), а затем создание технологий ее обработки и выращивания урожая (качественный подход). Но реформа управления экономикой в целом и сельского хозяйства в частности второй этап упустила. Поэтому пятилетки Сталина дали положительный результат, а реформы Хрущева – отрицательный. А ведь временной интервал идентичный…

Основные реформы в 1953-1958 годах:

Освоение целины

Экономическая реформа Хрущева в сельском хозяйстве во многом началась с освоения целины, которая началась в 1954 году. Новые земли для освоения были выбраны в Казахстане и в Западной Сибири. Изначально это не лучшее место для сельского хозяйства, но тем не менее благодаря тому, что к работам было привлечено более 150 тысяч человек – удалось уже в 1958 году освоить 42 миллиона гектаров новых земель. Среди людей, которые привлекались на работы были партийные служащие, специалисты, заключенные.

Интересный факт – руководить освоением целины должен был Брежнев. Почему именно он? Леонид Ильич был давним приятелем Хрущева, а который всячески продвигал своего друга на ведущие роли.

Чтобы понять суть освоения целины предлагаю обратить внимание на таблицу, в которой указаны Валовые сборы зерна в СССР.

Собрано зерна (тысяч тонн)

В том числе в районах целины

О чем это говорит? Даже беглый взгляд на эти цифры показывает, что экстенсивный путь Хрущева был крайне неэффективным и вот почему:

Административные решения в колхозах (селах)

Одни из главных мероприятий по поддержке колхозов на начальном этапе реформ стали: отмена предыдущих долгов и повышение закупочных цен. Теперь государство гарантировало более высокие цены закупки сельхоз продукции.

Большим шагом вперед стало разрешение крестьянам иметь подсобное хозяйство. Напомню, что до эпохи Хрущева подсобные хозяйства могли быть, но только очень небольшие, и за их наличие следовало заплатить налог.

Это, в совокупности с освоением новых земель, привело к небывалому росту производства продукции сельского хозяйства, которая в период с 1953 по 1958 выросла на 34%. Это был большой скачок в развитии, который мог быть сопоставим только с ранними этапами НЭПа.

Удивительный факт, но обе сомнительные реформы (НЭП и реформы Хрущева) дали в краткосрочной перспективе небывалый рост сельского хозяйства. Но в среднесрочной перспективе (10 лет) обе эти политики привели к страшным последствиям – голову.

Во главу угла в начале сельскохозяйственных реформ ставились административные методы воздействия. Это привело следующим результатам уже через несколько лет после начала реформы:

В результате уже начиная с 1959 года реформа управления сельским хозяйством изменила свою суть – теперь преследовались не экономические показатели эффективности, а исключительно административное давление сверху понуждать крестьян делать то, что в партии считалось правильным.

Провал реформы сельского хозяйства

До 1959 года реформа в сельском хозяйстве шла хорошо, без всяких преувеличений. Но то, что после этого устроил Хрущев – уму не постижимо, и является ярчайшим примером того, как некомпетентность руководства, а также желание контролировать всех людей, могут погубить любые позитивные начинания.

Кроме этих шагов руководство СССР приняло и другие:

Если спросить, что люди знают об эпохе Хрущева, то большинство скажет – сажали кукурузу. И будут правы. Откуда у Секретаря ЦК появилась эта мания – непонятно. Но ясно другое – увеличение посевных площадей кукурузы было искусственными велось за счет сокращения посевных площадей пшеницы и ржи. Как итог – в СССР случился глубочайший кризис сельского хозяйства. Впервые за долгие годы зерно стало закупаться за границей! В итоге реформа управления экономикой, предпринятая Хрущевым в сельском хозяйстве провалилась.

Развитие промышленности при Хрущеве

Одной из важнейших проблем развития промышленности в эпоху Хрущева стало то, что к концу 1959 года доля производства объектов группы «А» (средства производства) составляла 75%. С одной стороны это подчеркивает направленность страны на развитие промышленности (в 1953 году, например, этот показатель составлял 70%), но с другой стороны это было очень опасно. Опасность в том, что доля предприятий группы «Б» (предметы личного потребления) практически не работали.

В послевоенную эпоху Сталина ежегодный темп прироста промышленности превышал 10%. Хрущев со своей командой полагал, что эти цифры удержать реально, нужно только строить новые предприятия. Так и поступали повсеместно – открывали новые фабрики и заводы, хотя во всеуслышание говорили о том, что будут развивать экономику благодаря научно-техническому прогрессу. Но применен этот прогресс оказался только в военной сфере.

Реформирование управления народным хозяйством

Реформа управления экономикой в промышленности, предпринятая Хрущевым затронула и управление. В 1957 году Министерства были упразднены, а их место заняли региональные отраслевые министерства. Они сегодня известны, как Совнархозы (Советы Народного Хозяйства). В результате произошла частичная децентрализация экономики, с передачей полномочий регионам. В этом были и положительные моменты, но минусы перевешивали:

Эти проблемы стали быстро очевидными для руководства СССР, и реформа экономики Хрущева перешла на следующий этап сглаживания негативных последствий. В частности Совнархозы перешли с регионального на республиканский уровень (фактически вернулись к министерствам). После этого был объявлен план на 1959-1965 годы по качественному скачку экономики.

Темпы роста промышленности

Ключевой показатель развития экономики это темпы роста промышленности. И этот показатель был неумолим для руководства Хрущева – темпы падали, причем достаточно быстро. Ниже представлена таблица, после рассмотрения которой вы сами оцените реформу управления экономикой, предпринятую Хрущевым в плане промышленности и сельского хозяйства.

Как Хрущёв «оптимизировал» деревню и сельское хозяйство.

Начал Никита Хрущёв свою деятельность с разрушения сельского хозяйства, русской деревни — основы жизнедеятельности русской цивилизации на протяжении тысяч лет. Для всех врагов России и русского народа этот ход — старая проверенная классика.

Русская деревня — это основа хозяйства, воспроизводства русского суперэтноса, его духовного здоровья. Если страна не может себя прокормить, она вынуждена закупать продовольствие, платя за них золотом и своими ресурсами, которые необходимы для развития страны.

Отсутствие продовольственной безопасности очень опасно в условиях начавшейся мировой войны и может привести к голоду.

Хрущёв, считая себя большим специалистом в области сельского хозяйства, запустил сразу несколько разрушительных проектов. В конце эпохи Сталина и в первые годы после его гибели сельское хозяйство успешно развивалось. Однако успешному подъёму сельского хозяйства быстро пришёл конец. Хрущёв вдруг приказал ликвидировать государственные машинно-тракторные станции (МТС).

Машинно-тракторная станция, МТС, крупное государственное социалистическое сельскохозяйственное предприятие, оснащенное машинами для технической и организационной помощи колхозам. МТС сосредоточивали основные орудия сельскохозяйственного производства (тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины) для обслуживания колхозов. Первая МТС была создана в 1928 на базе тракторной колонны совхоза имени Шевченко Березовского района Одесской области.

Строительство МТС развернулось после постановления Совета труда и обороны от 5 июня 1929 «Об организации машинно-тракторных станций». Обслуживание колхозов МТС происходило на основе договорных отношений.

Колхозы для своих нужд брали в аренду технику у МТС только тогда,когда она им была нужна для выполнения сельхоз работ,все функции по наладке и обслуживанию техники брала на себя МТС.Колхозам не нужно было самим покупать дорогостоящую технику и тратиться на ее ремонт.

Основной производственной единицей МТС была тракторная бригада. МТС сыграли важнейшую роль в борьбе за социалистическое переустройство деревни, в создании и упрочении колхозного строя, в укреплении союза рабочего класса и крестьянства, в производственной смычке между городом и деревней.

Эти государственные предприятия на договорных началах с сельскохозяйственными коллективными хозяйствами осуществляли их производственно-техническое обслуживание. Большинство колхозов и совхозов не имели достаточно средств, чтобы самостоятельно покупать сложные сельскохозяйственные машины, трактора и обеспечивать их бесперебойную работу, готовить соответствующие кадры. К тому же техники на первых этапах не хватало, и существовала необходимость её концентрации и централизованного распределения. Сосредоточение крупной сельхозтехники в МТС давало в таких условиях большой экономический выигрыш. Также МТС играли значительную роль в общем подъеме культурно-технического уровня крестьянства. В Советском Союзе появился крупный слой сельского технически грамотного населения — квалифицированных трактористов, шофёров, комбайнеров, ремонтников и т. д. Всего их к 1958 году было около 2 млн. человек.

Хрущёв же ликвидировал МТС и приказал коллективным хозяйствам выкупить сельскохозяйственную технику — тракторы, комбайны и т. д. Причем цены назначались высокие. На выкуп техники колхозам пришлось потратить всё накопления, которые остались за 1954-1956 гг., что ухудшило их финансовое положение. Также коллективные хозяйства не имели средств, чтобы сразу создать соответствующую базу для хранения и обслуживания техники. К тому же они не имели соответствующих технических специалистов. Не могли они и массово привлечь бывших работников МТС. Государство могло позволить платить работникам машинно-тракторных станций большую зарплату, чем колхозы. Поэтому большинство рабочих стало искать себе более выгодные ниши и нашли себе другое применение.

В результате многие машины без соответствующего обслуживания быстро превратились в металлолом.

Кроме того, Никита Хрущёв развернул кампанию по укрупнению колхозов и совхозов. Их число сократили с 83 тыс. до 45 тыс. Считалось, что они будут объединяться в мощные «колхозные союзы». Хрущёв надеялся реализовать свой старый проект по созданию «агрогородов».

В результате были созданы новые гигантские, в подавляющем большинстве своем неуправляемые, хозяйства, включавшие в себя десятки деревень. Руководители этих «агрогородов» стали быстро перерождаться в продовольственно-сбытовую «мафию», которая диктовала властям свои правила, в том числе цены и объемы поставок. Так, «колхозные союзы» фактически добились права сбывать «свою» продукцию главным образом на городских рынках по взвинченным ценам. Кроме того, этот проект требовал крупных капиталовложений, которых не было у колхозов. Колхозы и так потратили последние средства на выкуп техники. В итоге кампания по укрупнению провалилась. К середине 1980-х годов свыше 60% совхозов, созданных в хрущевско-брежневский период в российском Нечерноземье, оказались убыточными.

Интересно, что даже ценовая политика была направлена против русской деревни. Минимальные закупочные цены на сельхозпродукцию государство устанавливало именно в Нечерноземье РСФСР. Такую политику вели с конца 1950 годов и до конца СССР. В результате национальные республики Закавказья и Средней Азии получили дополнительный канал стимулирования и денежной поддержки.

Приговор русской деревне

Вдруг ни с того, ни с сего тысячи процветающих советских деревень объявили нерентабельными, «неперспективными» и в короткий срок по такой обманной причине уничтожены. Невесть откуда взявшиеся «специалисты» стали оценивать, какие деревни можно оставить, а какие «бесперспективны». Сверху спускали указания по поиску «неперспективных» деревень. Этот процесс начался в 1958 году с Северо-Западного региона РСФСР, в соответствии с «закрытым» решением Президиума ЦК КПСС и Совмина РСФСР.

Фактически нынешние российские «оптимизаторы» («оптимизация» сельских школ, поликлиник и т. д.) повторили опыт хрущевцев. Политика была направлена на сселение жителей из мелких сел в крупные и сосредоточение в них основной части населения, производственных и социально-бытовых объектов. «Реформаторы» исходили из ложного посыла, что высокомеханизированному сельскому хозяйству должны соответствовать высококонцентрированные формы расселения. Предполагалось, что в будущем каждый колхоз (совхоз) будет включать 1 или 2 поселка с числом жителей от 1-2 тыс. до 5-10 тыс. человек. Исходя из этого, в поселенческой сети выделялись опорные пункты — перспективные села. В них планировалось переселить жителей из малых, так называемых неперспективных деревень, в разряд которых попадало до 80 % (!) их общего числа. Считалось, что подобное изменение поселенческой структуры не только создаст возможности для более быстрого развития социально-культурной и бытовой сферы села, приблизив ее к городским стандартам, но и снизит поток мигрантов из деревни в город.

Сселение и ликвидация «неперспективных» селений осуществлялись в приказном порядке, без учета желания самих сельчан.

Попав в «черный» список, село уже было обречено, т. к. в нем прекращалось капитальное строительство, закрывались школы, магазины, клубы, ликвидировались автобусные маршруты и т. д. Такие условия вынуждали людей сниматься с хорошо обжитых мест.

При этом 2/3 переселенцев мигрировали не в определенные для них населенные пункты, а в районные центры, города, другие регионы страны. Жителей «неперспективных» деревень переселяли, по всему Советскому Союзу пустели сёла и хутора. Так, число сел в Сибири за 1959—1979 гг. сократилось в 2 раза (с 31 тыс. до 15 тыс.). Наибольшая убыль произошла с 1959 по 1970 г. (35,8 %). Произошло значительное сокращение количества малых сел и всей поселенческой сети.

Жители деревни.60-е года.

Надо сказать, что эта же политика, но по «умолчанию», без централизованного сгона людей с насиженных мест, была продолжена и в Российской Федерации. «Неперспективными» деревни, села и посёлки никто не объявлял, но прекратилось капитальное строительство, начали «укрупнять» школы («оптимизировать», по сути ликвидировать), сокращать поликлиники, госпитали, автобусные маршруты, движение пригородных поездов-электричек и т. д

Только к концу 1970-х годов политика ликвидации «неперспективных» деревень в СССР была признана ошибочной, но тенденцию сокращения численности малых сел остановить было уже трудно. Деревни продолжали гибнуть и после свертывания этой политики. По Уралу, Сибири и Дальнему Востоку за 1959—1989 гг. количество сел уменьшилось в 2,2 раза (с 72,8 тыс. до 32,6 тыс.). В большинстве случаев эта политика негативно отразилась на всем социально-экономическом развитии деревни и страны в целом. Страна понесла серьёзный демографический урон. Процесс концентрации привел к снижению уровня заселенности территорий. Поредение сети населенных мест в восточных районах ослабляло и нарушало межселенные связи и отрицательно влияло на обслуживание населения. Деревня утрачивала одну из главных функций — пространственно-освоенческую. Деревня теряла наиболее активных, молодых людей, многие из которых навсегда покидали свою малую родину. Также имелись морально-нравственные негативные последствия. Произошла маргинализация значительной части населения, люди утрачивали свои корни, смысл жизни. Не зря тогда деревенские люди считали менее испорченными пороками городской цивилизации. Разгромленная деревня начала «опускаться», спиваться. Резко возросли заболеваемость и смертность сельского населения в «неперспективных» регионах.

Произошло резкое социальное обострение отношений города с деревней. Политика привела к сильному перенаселению городов, так как переселенцы предпочитали мигрировать не в определенные для них населенные пункты, а в районные центры, города. Это вело к постоянному падению цены рабочей силы, как и квалифицированного труда в промышленности и добывающих отраслях. Разумеется, это нередко приводило к конфликтам с горожанами, не говоря уже о так называемых «колбасных десантах» селян в города.

Эта кампания, инициированная Хрущёвым, нанесла страшный вред русской деревне. Не зря русский писатель Василий Белов назвал борьбу с так называемыми «неперспективными» деревнями «преступлением перед крестьянами». В первую очередь пострадали коренные русские области Нечерноземья, а также русское сельское население Сибири.

Вред был многогранным и огромным: от урона сельскому хозяйству до демографического удара по советскому народу. Ведь именно советская деревня давала основной прирост и кормила страну.

Последствия этой «реформы» были очень многочисленны и сказывали на русской цивилизациями десятилетиями. И до сих пор сказываются. Так, деградация села с конца 1950-х годов всё активнее распространялась по всему Нечерноземью РСФСР, особенно европейскому. В результате ко второй половине 1980-х годов свыше 70% всех совхозов и колхозов европейского Нечерноземья России оказались хронически убыточными, а товарные урожаи большинства сельхозкультур и продуктивность свиноводства с птицеводством оказались здесь даже ниже, чем в первой половине 1950-х годов. Схожие тенденции проявились на Урале и в Сибири.

Если при Сталине продукты вывозились из СССР, то с конца 1960-х годов была сделана ставка на импорт сельхозпродуктов из восточноевропейского соцлагеря и Кубы.

Это были долгосрочные последствия политики Хрущёва в области сельского хозяйства и деревни (включая целинную и «кукурузную») эпопеи. Дело доходило до того, что в 1970-х публиковались статьи о нецелесообразности выращивания сахарной свеклы в России (!) ввиду «гарантированных поставок тростникового сахара-сырца с братской Кубы». К середине 1980-х годов доля восточноевропейского и кубинского импорта в снабжении городов РСФСР мясом (в том числе и мясом домашней птицы), сахаром и плодоовощами превысила 70%, а деревень — достигла 60%. Это был позор и катастрофа. Огромная советская держава, имевшая традиционно сильное сельское хозяйство, не могла себя обеспечить продовольствием!

Таким образом, СССР подсадили на поставки продовольствия извне, хотя Россия-СССР, как в то время, так и сейчас имеет все возможности для самостоятельного и полного обеспечения продовольствием.

Всё это последствия политики Хрущёва и его последователей, включая современных российских деятелей. Не удивительно, что русская деревня с тех времен в хронической агонии, а политика Горбачева — Ельцина практически добила её.

А в российских магазинах мы видим мясо, молоко, овощи и даже ягоды со всего света: из Парагвая, Уругвая, Аргентины, Израиля, Китая и т. д.

Никита Хрущев (слева) пьет пепси-колу, за ним наблюдает Ричард Никсон (в центре). Американская выставка в Москве, июль 1959 года.

ну начнем с того что

1. Это происходило по всему СССР и в УССР и в Казахстане. тоже самое творилось.

2. Сгон рабочей силы в города был специально сделан так как на кону была гонка вооружений и нужна была промышленность с высокой долей наукоемких производств, а это при том уровне автоматизации было невозможно.

Хрущева неспроста невзлюбили. Даже по анекдотам можно судить. Он везде предстаёт в дебильном свете.

— Ты чего это, Михалыч, языком треплешь? А ну как – потребуют предъявить чудо-спортсмена?

— Мы сначала потребуем, чтобы они своего некроманта предъявили.

— Потребуем проверки, пусть подымет… Сталина, к примеру.

— Тогда ты, Никита, не то что самолёт – ракету обгонишь!

А что это за система, когда на верх попадает вредители и ни кто не может ему помешать?

Не знаю, что там разваливал Хрущёв, но до современного правительства ему далеко.

Я вот практически не вижу импортного мяса.

Иногда, в пятерочке, аргентинские и австралийские стейки вижу.

Все время упоминается, что нынешнее руководство деревню пытаются развалить.

А летишь на юг, так сплошные поля из иллюминатора видны, с техникой, которая собирает урожай.

Наверное плохо разваливал. Хорошо помню деревни в 80ых, при Брежневе. Всё «цвело и пахло». Были даже хорошие больницы, где делали операции. В ДЕРЕВНЯХ

За что сталинисты не любят Хрущёва? За то что снёс статуи усатого горца.

Хрущёв первый советский лидер при котором советские люди перестали умирать с голоду.

Ответ на пост «Китайская деревня»

(несколько видео для «не читателей»)

Покатушки по деревне на моноколесе:

Китайская помолвка (навещаем Хелениных друзей-родственников):

Китайская свадьба (с местным колоритом и неспешными прогулками):

Природа недалеко от деревни (и Ханчжоу), поблизости с национальным парком Моганшан:

В противовес такой очень денежной пасторали с 3-4х этажными домами за 20-40 миллионов рублей и стриженными газонами на обочинах расскажу про деревню на севере Китая (в нескольких часах езды от Пекина); которая произвела на меня абсолютно противоположное впечатление:

___

Не совсем о деревне, но снято поблизости (кому интересна визуальная часть):

Собственно, в Telegram у меня еще много писанины о китайских деревнях и городах (искать по ключевым словам).

Не стесняйтесь задавать вопросы, я буду рад ответить и поделиться тем, что знаю/видел/ощущал.

«Распущенность в использовании легковых автомобилей»

50 лет назад, в июле 1958 года, Хрущеву сообщили, что объявленная им борьба с излишествами в использовании персональных автомобилей провалилась. Как выяснил обозреватель «Власти» Евгений Жирнов, следствием этого стало постановление партии и правительства о практически полном изъятии автомобилей у чиновников и пересаживании их на такси.

«Тысячи машин катают домохозяек»

Когда в наше время зрители смотрят «Кавказскую пленницу», мало кто из них может полностью оценить политическую иронию, которой пронизан этот фильм. В картине, вышедшей на экраны в 1967 году, содержится масса намеков и шуток, связанных с завершившимся тремя годами ранее правлением Хрущева, обвиненного в волюнтаризме. Однако обмен фразами: «Это какой-то волюнтаризм».— «В моем доме попрошу не выражаться!» — лишь самый понятный и характерный пример гайдаевского сарказма. Куда менее понятно теперь, насколько смешно выглядел товарищ Саахов и его верный водитель товарищ Джабраил в глазах зрителя 1960-х. Ведь это было намеком на долгую и безуспешную борьбу Хрущева с автопривилегиями руководителей всех рангов.

Со сталинских времен любой более или менее значительный чиновник имел хорошую зарплату, большую квартиру, приличную дачу и солидный автомобиль. И к середине 1950-х годов количество имеющих персональный транспорт чиновников и низкое качество отечественных автомобилей, нуждавшихся в постоянном ремонте и уходе, стали серьезной проблемой для государственного бюджета. Расходы на содержание аппаратного автотранспорта стали измеряться миллиардами рублей в год.

И в 1956 году в ходе реформирования структуры управления экономикой Хрущев решил одновременно с министерствами сократить число чиновников и полагающихся им благ. В появившемся тогда постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР «Об упорядочении использования легковых автомобилей в министерствах, ведомствах, на предприятиях и в учреждениях в г. Москве» резко сокращались списки руководителей, которым полагались персональные автомобили. Но аппаратчики быстро доказали, что умеют не только получать, но и защищать свои блага. Они прекрасно знали, что Хрущев быстро загорается и так же быстро переключается на что-то другое. А через месяц-другой, если ему не напоминать, намертво забывает не только о сути своих указаний, но и вообще о том, что когда-либо их давал. А напоминать ему об изъятии персональных автомобилей, понятное дело, никто не собирался.

Единственным исключением и рьяным борцом против всех привилегий в целом оказался бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Шелепин, назначенный в апреле 1958 года заведующим отделом партийных органов ЦК КПСС. Под его руководством при участии Минфина СССР был подготовлен проект нового постановления ЦК и Совета министров СССР, в котором предусматривалось полное изъятие персонального транспорта с компенсацией потерь денежными выплатами чиновникам. Но бумагу сначала должен был рассмотреть секретарь ЦК и один из ближайших соратников Хрущева — Алексей Кириченко. И, как говорится, дальнейшего движения документ не получил.

На этом история борьбы с автопривилегиями могла и завершиться. Но это означало бы поражение Шелепина и всей «комсомольской группировки» в первом же реальном столкновении с политическими конкурентами. И неожиданно кто-то, по всей видимости Шелепин, передал Хрущеву письмо от группы пенсионеров. Кто именно писал текст — активисты-пенсионеры или аппаратчики-комсомольцы,— имело второстепенное значение. Главное заключалось в том, что письмо было составлено так, что задело Хрущева за живое.

«Очень много,— говорилось в письме,— сделано нашей партией и лично Вами в деле развития нашей промышленности, сельского хозяйства, в вопросах международной политики, заботе о людях, достигших пенсионного возраста. Весь наш народ очень признателен и благодарен за это нашей партии и ее руководителям; но очень много предстоит еще сделать, что потребует от нас дальнейшей мобилизации больших денежных средств. Однако следует отметить, что проводимая Минфином СССР работа в деле экономии средств и разумного расходования их, по нашему мнению, совершенно неудовлетворительна. В частности, очень много тратится денег на содержание руководящего ядра государственного аппарата.

Остановимся на неоправданных расходах по содержанию легковых автомобилей, бесплатно обслуживающих работников учреждений. Хорошее Постановление ЦК и Совета Министров СССР в 1956 г. об устранении излишеств в использовании легкового автотранспорта выявило возможность значительной экономии средств, но, к сожалению, только лишь возможность, так как в 1958 г. это Постановление сведено почти к нулю.

За последнее время распущенность в использовании легковых автомобилей приняла опять очень большие размеры. Говорят так, что руководящие и «околоруководящие» товарищи теперь со старых «Побед» пересели в новые комфортабельные машины «Волга», а остальное осталось без изменения. Вся площадь Ногина, дворы Госплана РСФСР, дворы Минторга и др. учреждений на ул. Разина и на ул. Кирова, ОбСовнархоза (Миусская площадь), Городского Совнархоза (Кузнецкий мост) целый день заставлены легковыми автомобилями, большая часть из которых закреплены за отдельными персонами. Каждую машину обслуживают по 2 шофера со средней ставкой 700-900 рублей. Тысячи машин по-прежнему катают домохозяек — жен и домработниц с детишками, ответработников по дачам, создавая на улицах Москвы и подмосковных шоссе серьезные затруднения в движении автотранспорта как утром, так и днем».

«Ходить пешком воспитание не позволяет»

В письме содержались и совершенно конкретные факты:

«В ГорСовнархозе есть управление мясной и молочной промышленности на три предприятия: мясокомбинат и 2 гормолзавода. Начальник Управления (нужно ли такое Управление?) т. Ануфриев имеет персональную «Волгу», на которой раскатываются жена, дочь и знакомые — бесплатно, за государственный счет. Ему самому ездить некуда, а машина положена по должности.

В Минторге есть начальник Главбакалеи т. Фомин, проживающий в новом доме около телеграфа. Пешком пройти до работы 15-20 мин. Мужчина ведь здоровый, но ходить пешком, как говорится, воспитание не позволяет (он был когда-то министром резервов), и вот персональный «ЗИМ» идет с автобазы на квартиру (10 км), для того чтобы отвезти т. Фомина на работу (2 км) и вечером с работы. Да лучше бы ему на «бедность» доплатить 50-60 рублей, чем держать за ним целый «ЗИМ» с двумя шоферами.

Член Коллегии т. Кокорев в мае с/г находился дней 12-15 в командировке. Персональный «ЗИМ» ежедневно, включая и воскресные дни, вызывала его жена-домохозяйка мадам Кокорева и разъезжала на этой машине на дачу и по рынкам. Ну за какие это заслуги? Какое она имеет отношение к Министерству, кем ей предоставлено такое право бесплатно, за счет государства раскатывать по городу и за город?

Аналогичное положение с использованием машин членами Коллегии т. Шориным, т. Тарновским, начальником Главтекстильторга т. Соколовым, которые каждый день разъезжают на дачу в Удельную на прикрепленных «ЗИМах», тогда как могли бы, как и все, ездить на автобусе за 2 р.50 к., начальником Главснаба т. Стрельниковым и др. Все это видят и возмущаются, а дело остается на мертвой точке.

Содержание одной автомашины обходится в год в 25-30 тысяч рублей как минимум. Если учесть, что на бесплатном обслуживании работников занято несколько десятков тысяч автомобилей, то общая сумма расходов составит десятки и сотни миллионов. Не такие уж мы богатые, чтобы бросаться сотнями миллионов. Если и дальше допускать такое положение и такую распущенность, то никакие займы и никакие лотереи не дадут возможности увеличить ассигнования на развитие ряда отраслей промышленности».

А дальше излагался совершенно убийственный аргумент. В государстве, в сущности объявившем дефолт по внутренним займам и отказавшемся платить собственным гражданам, расходы на содержание автотранспорта чиновников были сопоставимы с суммами, полученными от очередной насильственной подписки на заем.

«Советский народ,— писали авторы,— с большим воодушевлением отдал государству свои сбережения в виде займов на сумму 260 млрд рублей, и, очевидно, не для того, чтобы часть этих средств расходовалась на содержание легковых автомобилей, на которых раскатываются всякие домохозяйки и отдельные работники советского аппарата. Настала пора решительно изменить существующую практику, сохранив право бесплатного пользования только за членами Правительства, Министрами, Секретарями ЦК и др. высокопоставленными работниками. Нечего бояться, что многие руководящие работники и их жены обидятся на ЦК. Основная масса работников правильно поймет такое мероприятие. Дело ведь не пострадает, а государство выиграет значительную сумму средств. Нужно уже сейчас, не медля, сократить с 1 июля процентов на 75 ассигнования всем Совнархозам, Облисполкомам, Госпланам, Министерствам и ведомствам на автотранспорт, а все высвободившиеся автомобили продать или передать в таксомоторные парки. В первую очередь это нужно провести в Ленинграде и Москве, где есть кроме трамваев прекрасное автобусное и троллейбусное движение и первоклассное метро, а также большой парк машин-такси. О том, что по этому вопросу был подготовлен проект решения, в начале 1958 года стало известно не только в Москве, но и на всей периферии, и все руководящие работники и особенно их жены с предполагаемой отменой бесплатного пользования автомашинами согласились, но на их счастье в ЦК КПСС нашлась какая-то слишком «добрая» душа, и проект, видимо, пока похоронили, а напрасно. Говорят, что этот проект покоится в аппарате т. Кириченко».

Реакция Хрущева последовала незамедлительно. Письмо разослали для ознакомления секретарям ЦК, а затем вместе с проектом Шелепина — по всем республикам и областям со строгим указанием дать предложения по ликвидации персонального автотранспорта.

«Высвободится примерно 63 тысячи автомобилей»

Во всех инстанциях с рассмотрением шелепинского проекта замены натуральных автомобильных льгот на денежные выплаты тянули, сколько могли. Но надежды на то, что Хрущев вновь обо всем забудет, не оправдались. Он легко забывал все, кроме обид. А в деле ликвидации персонального легкового транспорта его, первого секретаря ЦК и главу правительства, проигнорировали, как рядового клерка. Так что в марте 1959 года он дал строжайшее указание немедленно завершить обсуждение проекта.

Поступившие с мест предложения свидетельствовали, что аппаратчики стремятся любыми способами сохранить персональный транспорт и расширить круг тех, кому будет выплачиваться компенсация. В обобщающей записке отдела транспорта и связи ЦК говорилось:

«ЦК компартий Украины, Казахстана, Литвы, Молдавии, Таджикистана сообщили, что при проведении мероприятий по упорядочению использования легковых автомобилей имеется возможность сократить количество служебных легковых машин в министерствах, ведомствах, совнархозах, учреждениях и предприятиях не менее чем на 70 процентов. Соответственно сократятся и расходы на содержание этих автомобилей. Только по этим республикам экономия составит около 300 млн рублей в год. ЦК компартий Украины, Казахстана, Грузии, Латвии, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Туркмении, Армении считают необходимым расширить перечень должностей работников, за которыми сохраняются автомобили в персональном пользовании. ЦК компартии Грузии, Литвы и Эстонии считают, что выплата средств на транспортные расходы работникам, ранее пользовавшимся персональными автомобилями, является неприемлемой и может привести к снижению оперативности и к ухудшению руководства промышленностью, сельским хозяйством, партийными и советскими органами. ЦК компартий Грузии, Литвы и Эстонии предлагают выделить каждой республике бюджетные ассигнования на содержание легкового автомобильного транспорта с тем, чтобы Советы министров республик сами установили дифференцированные лимиты на пользование легковыми автомобилями для работников различных министерств и ведомств».

Но Хрущев и Шелепин, назначенный к тому времени председателем КГБ, настаивали на немедленном принятии решения. В подготовленном постановлении говорилось о том, что все автомобили из ведомственных гаражей передаются в таксомоторные парки, откуда их могут вызывать чиновники, которым для этого будут выделены дополнительные средства:

«Установить,— говорилось в постановлении,— что работникам, имевшим право пользования служебными легковыми автомобилями, предоставляются для поездок легковые автомобили из ведомственных таксомоторных гаражей за плату. Указанным работникам выплачивать с 1 июня 1959 г. средства на транспортные расходы в следующих размерах:

работникам, имевшим право персонального пользования легковым автомобилем,— 1000 рублей в месяц;

работникам, имевшим право вызова дежурных легковых автомобилей из общего наряда,— 500 рублей в месяц».

В постановлении содержалось немало других благих идей. К примеру, излишки машин передавались в пользование рядовым гражданам страны:

«Организовать в крупных городах в хозяйствах автомобильного транспорта общего пользования хозрасчетные базы (гаражи) легковых автомобилей для предоставления их населению на условиях проката (без шоферов), укомплектовать эти прокатные базы легковыми автомобилями, в том числе автомобилями ГАЗ-69, и утвердить порядок и условия предоставления легковых автомобилей на прокат».

Но на заседании Президиума ЦК возникли небольшие разногласия, разрешить которые поручили комиссии во главе с Кириченко. И в результате тяготы от потери льгот были максимально уменьшены. В проекте, чтобы не злить самых высокопоставленных лишенцев, предусматривалась продажа им автомобилей в личную собственность безо всякой очереди. Комиссия Кириченко постановила не только продавать, но и давать чиновникам рассрочку на год.

Кроме того, она утвердила список исключений из общих правил. К примеру, машины закрытых оборонных организаций передавались не в общие таксопарки, а в таксопарки при этих же «почтовых ящиках». Так что на деле произошла лишь смена вывесок. Такой же таксопарк предложили организовать при автобазе Академии наук СССР. А дальше список исключений только увеличивался. Особые права получили МИД, МВД, КГБ и атомное ведомство — Минсредмаш. Причем Шелепин, заинтересованный в сохранении транспорта за госбезопасностью, против этих уловок уже не возражал.

А для Хрущева комиссия Кириченко написала в докладе специальный раздел, посвященный грядущим выгодам:

«При рассмотрении вопроса о выплате средств на транспортные расходы необходимо иметь в виду, что стоимость содержания одного служебного легкового автомобиля (в зависимости от марки автомашины и продолжительности ежесуточной работы) составляет от 18 до 48 тысяч рублей в год. По данным, полученным от ряда обкомов партии, совнархозов, министерств и центральных учреждений СССР, годовой пробег служебного автомобиля составляет примерно 14-40 тысяч километров, а в среднем — около 25 тысяч километров. Проектом постановления предусматривается выплачивать на транспортные расходы работникам, пользовавшимся служебным легковым автомобилем, от 500 до 1000 рублей в месяц, или 6000-12 000 рублей в год. Это обеспечивает возможность при пользовании автомобилями-такси «Победа» и «Волга» при действующем тарифе в размере 1 руб. 50 коп. за один километр пробега оплачивать 330-660 километров пробега в месяц, или 4-8 тысяч километров в год (без оплаты простоя автомобиля). При поездках на автомобиле-такси «Москвич» с более дешевым тарифом (1 руб. за один километр) этот пробег составит 6-12 тысяч километров в год. Представляемые предложения позволят значительно улучшить использование легковых автомобилей, сократить число служебных автомашин и расходы на содержание легкового автотранспорта. В настоящее время в министерствах, ведомствах, совнархозах, партийных и советских органах, предприятиях, организациях и учреждениях находится примерно 143 тысячи автомобилей, расходы на их содержание составляют около 2,2 миллиарда рублей в год. При проведении мероприятий, предусмотренных настоящим проектом постановления, высвободится примерно 63 тысячи автомобилей, что позволит сократить расходы на их содержание на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей в год. По приближенным подсчетам Министерства финансов СССР, на выплату средств на транспортные расходы работникам, ранее пользовавшимся служебными легковыми автомобилями, будет затрачиваться в целом по стране около 230 миллионов рублей ежегодно. С учетом этой выплаты расходы на содержание легкового автотранспорта сократятся примерно на 970 миллионов рублей в год».

В результате все остались довольны. Шелепин — тем, что продемонстрировал свое растущее влияние. Хрущев — тем, что настоял на своем и показал, кто в доме хозяин. А аппаратчики — тем, как ловко удалось его вновь провести. Ведь под сурдинку список исключений расширялся, а организации и ведомства стали заключать договоры с таксопарками на постоянное обслуживание. А после смещения Хрущева все легально вернулось на круги своя. И зрители, глядя на товарища Джабраила, смотрящего на мир из окна персонального автомобиля товарища Саахова, смеялись над незадачливым первым секретарем ЦК, считавшим, что сможет победить непобедимую чиновничью рать.