Чем мы думаем мозгом или

Какой частью мозга мы думаем?

Во времена развитого социализма в СССР были мы с другом Сергеем идеологически хулиганистыми студентами. Мы скучали на лекциях по диалетическому материализму и развлекались как могли, изощренно третируя преподавателя, предварительно обсудив план действий.

Освещает друг тему первичности материи и в полном соответствии с учебником Калацкого В.П. «Диалектический материализм» утвержадет, что материя первична, а сознание вторично. То есть: сначала должен сформироваться мозг, а уж потом в нём возникает сознание.

Я с невинным видом поднимаю руку и прошу разрешения задать испытуемому вопрос. Препод Чемойдар (студенческая кличка Чемодан) снисходительно разрешает.

Я спрашиваю друга: вот мне непонятно, где в мозге находится центр сознания? Есть определнные доли мозга, которые обрабатыают зрительную, слуховую информацию, тактильные, вкусовые ощущения, поступающие извне, а где доля мозга, которая формирует наше сознание?! Другими словами — какой частью мозга мы думаем?

Друг мой, по предварительной договоренности со мной, уверенно отвечает: «Нет такой доли. Весь мозг в целом формирует сознание!».

Друг делает вид, что стушевался и переадресовывает вопрос преподователю Чемойдару. Вся аудитория замерла. Все, зная нас, выдумщиков, уже всё поняли и перевели взгляды на Чемодана.

Тот, сообразив, что его развели, сначала побледнел, потом побагровел и гневно указал указкой нам обоим на выход из аудитории, так как ответа на этот невинный вопрос у него не было!

Переадресовываю этот непростой для материалистов вопрос Вам, уважемые читатели: где в мозге человека находится цетр мышления, душа, если хотите, какие доли мозга отвечают за наше сознание? :)))

Как мы думаем? Как работает мозг?

«У каждого человека под шляпой — свой театр, где развертываются драмы, часто более сложные, чем те, что даются в театрах.»

Т. Карлейль

Человек летал на Луну, погружался на дно океана, придумал мощнейшие компьютеры, победил болезни, веками уничтожавшие целые народы, создал шедевры живописи и музыки, но до сих пор не знает ответа на вопрос: как работает его мозг?

Из чего построен мозг?

Мозг занимает всего 2% от массы нашего тела. Но эти крошечные проценты состоят примерно из 86 миллиардов нервных клеток, нейронов. Для сравнения скажем, что 100 миллиардов секунд — это три тысячи лет!

На эти 2% приходится 15% работы сердца, они забирают 25% всего поступающего в организм кислорода, мозг — самый сложный и загадочный орган человеческого тела.

Миллионы и миллиарды нейронов соединены в сложную сеть, пронизывающую все тело. Через синапсы, точки, где нервные клетки контактируют друг с другом, передаются нервные импульсы, от которых зависит буквально все: что мы видим, что слышим, что обоняем или чувствуем. По нейронам, как по проводам, импульсы передаются в «центр управления» — головной мозг.

Но, в сущности, дальше начинаются загадки. Пока мы знаем только то, что все процессы познания, мышления, запоминания, восприятия, речи и поведения — это совокупность электрических и химических явлений в мозге. Это всего лишь кирпичик, положенный в основании огромного здания.

Головной мозг (лат. cerebrum) — орган центральной нервной системы, ее головной конец. У человека он надежно защищен прочными костями черепа.

Два полушария. Мозг и речь

Наверняка вы наслышаны, что полушария нашего мозга отвечают за разные функции.

Это правда. Левое полушарие ответственно за логические построения, математические вычисления, речь. Правое полушарие способно распознать только самые простые слова, называющие конкретные предметы, например «ложка» или «морковь». Что такое «кивнуть» — оно не понимает. Зато правое полушарие отвечает за пространственное и структурное восприятие. Геометрические рисунки, перспектива, цвета и чертежи, распознавание лиц и эмоциональных сигналов — это его прерогатива.

Не надо думать, что полушария автономны, напротив: нормальное функционирование мозга возможно только при совместной работе обоих полушарий.

Речь — это то, что отличает нас от животных, важнейший инструмент понимания и взаимодействия, да что там, самого развития личности! Вспомните детей-маугли, выращенных животными, так и не научившихся говорить.

В 1861 году французский врач Поль Брока обнаружил, что повреждение лобной доли левого полушария ведет к потере речи. Эта область была названа зоной Брока. Многолетние наблюдения подтвердили вывод француза: доказано, что если при инсульте повреждается левая половина мозга, вероятность того, что у больного нарушится речь, будет в разы выше, чем при поражении правого полушария. Самое известное нарушение речи — афазия.

«Я понятия не имею, какой у меня IQ. Те, кого интересует их IQ, — просто неудачники» (С. Хокинг)

Заложено ли поведение в генах. Память

Из школьного курса биологии нам всем известно, что физические характеристики (рост, цвет глаз и т. п.) часто являются наследственными. А передаются ли по наследству умственные способности, стрессоустойчивость или темперамент?

В 1998 году ученым Лондонского института психиатрии удалось выделить ген, влияющий на интеллект. Окончательные выводы еще впереди, но есть основания полагать, что от родителей вполне можно унаследовать даже характер.

Невозможно переоценить значение памяти. Она связывает воедино тысячи фрагментов нашей жизни. Так как мы ею пользуемся?

Утром в выходной вы идете за хлебом и встречаете соседку тетю Машу с маленьким мальчиком. «Это мой племянник Костя»,— говорит она. Позже вы видите мальчика во дворе и думаете: «Его зовут Костя, он — племянник Маши». Это три стадии памяти в действии: кодирование, хранение, воспроизведение.

Ясно, что человек помнит не все. Какой номерной знак автобуса, на котором вы ехали неделю назад с работы? Вы видели его, а значит, запомнили. Но хранилась эта информация очень недолго, так как была для вас несущественна. Зато пожилой химик отлично помнит и таблицу Менделеева, и реактивы, необходимые для опыта, даже если эти знания были получены им в ранней юности.

Кратковременная память позволяет нам не захлебнуться в море информации, а долговременная — не утратить необходимых знаний и навыков.

При тестировании памяти пятилетний ребенок нередко показывает лучшие результаты, чем большинство взрослых. Ученые объясняют это просто: мозг взрослого постоянно загружен информацией и новую воспринимает с трудом. Мозг же ребенка — как губка, впитывает все очень быстро.

«Кто не исследует движение своих мыслей, не может быть счастлив» (Марк Аврелий)

Выпуск 378. Человек думает не мозгом

Есть устойчивый стереотип, что человек думает мозгом. Этот стереотип настолько распространён, что каждый редактор на обложке моих книг по интеллекту постоянно пытается поместить изображение препарированного мозга.

— Не надо этого делать! Это и некрасиво, и неверно.

Но редакторы строго отвечают:

— Без картинки мозга нельзя. Иначе непонятно, о чём книга.

Но они пошли на компромисс и на одной обложке нарисовали мозг из шестерёнок, а на другой – мозг из цветочных лепестков.

Так выглядит приятнее, но по сути всё равно неверно. Чем же думает человек?

Сложная дорога к мозгу

Как проходила эволюция?

Одна дурная креветка

вылезла из моря на сушу.

И заявила: «Йа чилавег!»

Так и живём.

Нервная система человека состоит из двух отделов:

На картинке ЦНС показана желтым цветом, а ПНС – синим.

Как видите, мозг – это всего лишь часть нервной системы человека, которая работает целостно и согласовано. В мозг стекается вся информация от тела. Всё, что мы чувствуем, ощущаем и воспринимаем, сначала обрабатывается периферической нервной системой, а потом уже отправляется в мозг.

При этом первоначальная обработка уже совершается на уровне внутренних органов и органов чувств, то есть:

Человек думает не мозгом, а всем телом.

Именно поэтому нам совершенно не нужно сознательно размышлять о том, как дышать, переваривать пищу или в какой последовательности сокращать мышцы при ходьбе.

Мозг похож на генеральный штаб в армии, который сам не воюет, а только отдаёт приказы. Но эти приказы строго ограничены. Например, в случае опасности мы можем затаить дыхание на короткое время, но вообще запретить дышать мозг не может.

Поэтому для эффективного мышления человеку жизненно важно выстроить гармоничное общение с телом.

Если человек игнорирует тело, то его мышление нарушается. Самые частые нарушения мышления происходят из:

В этих случаях мозг начинает работать неверно. Мышление искажается в сторону восполнения недостатка.

Меня часто спрашивают про теорию Фрейда. Верно ли, что мозг всё время думает о сексе? Ответ таков: теория Фрейда верна, но только в случае сексуального голода. Если человеку не давать спать, или не давать есть, или душить, то о сексе он думать не будет.

Ещё большее игнорирование тела имеет форму приёма каких-либо химических препаратов:

Эти препараты полностью нарушают связь человека с телом, и человек вообще перестаёт что-либо соображать. Организм при этом начинает быстро разрушаться.

Поэтому, если хотите быть умными и эффективно мыслить, то, в первую очередь, нужно восстанавливать контакт с телом.

Босиком по травке

Природа стерпит всё.

Но обязательно отомстит.

Запомните важную вещь:

Любая ваша мысль проходит

через призму вашего телесного состояния.

Поэтому, если вам нужно что-то обдумать, то начинайте с того, что приведите в порядок ваше тело. Иногда достаточно выйти на свежий воздух, чтобы наладить мышление.

У цивилизованного человека есть проблема – обувь. Мысль обычно начинается со ступней, но обувь нарушает тактильную чувствительность, поэтому человеку тяжело начать думать. Кстати, если обувь вам жмёт, то нормально думать у вас вообще не получится.

Самый приятный и быстрый способ активизировать мозговую активность – пройтись босиком по травке. Я часто даю такое задание. Результаты поразительные.

Не останавливайтесь на этом.

Чем лучше вы себя чувствуете, тем лучше вы думаете. Поэтому любую умственную активность начинайте с телесной: прогулка, танцы, плавание, сауна, секс… Используйте всё, что вам приносит физическое удовольствие. После этого мысли яркие, свежие, творческие.

И наоборот, застойные явления в теле порождают скучные и однообразные мысли.

Лучший советник

во всех вопросах

— ваше собственное тело.

Если вам постоянно не хватает денег, то рекомендую пройти мой самый популярный курс

«Азбука денег: что нужно знать о деньгах, чтобы они у Вас были»

Если вы хотите получить простую пошаговую методику увеличения денег в своём кошельке, то заказывайте курс «Азбука денег» по ссылке ниже:

Мы думаем не мозгом

Если вся информация об организме хранится в одной клетке (сперматозоиде), то МЫ ДУМАЕМ НЕ МОЗГОМ, а «компьютером» первой клетки, который с помощью мозга руководит телом. Просто не докопались еще, может для этого нужно будет построить еще нескольско коллайдеров, я пока излагаю логику. Наука не изучает того, что не видно! Но делает карьеру тогда, когда что-то откроется. Пока не откроем принцип усовершенствования биполярных шаблонов развития организмов, ретрограды будут отвергать всякие домыслы.

А вот еще повод подумать чем мы думаем.

А что если вместо человека и вообще всех живых организмов мы взглянем на неорганику (не путать с «Кастанедой»).

Возмем простой стакан.

Всем нам в школах внушают некие понятия которые в той или иной мере объясняют нам суть устройства всего что мы видим осязаем и т.д.

Мы принимаем эти понятия как должное и успокаиваемся, а некоторые даже кичатся своми познаниями перед неучами.

Но такова ли природа вещей какой нам ее преподали?

Что позволяет ему при определенных условиях вечно оставаться стаканом?

Ученые умы сейчас заклюют меня наверно))) а может и проигнорируют как очередного умника, но вопросы собственно адресованы не им, а тем, кто способен мыслить абстрактно.

Как стакан узнает, что при определенной силе удара о скажем асфальт, он должен непременно расколоться?

Что позволяет ему быть прозрачным, проницаемым для световых и иных лучей?

Почему он не теряет форму которую ему когда то придали?

И как он узнает попав в раскаленную печь, что ему уже пора плавиться, что уже наступила, та самая критическая температура?

Если задаться все этими вопросами, то остается признать, что стакан либо имеет собственный разум и ведет вполне разумную жизнь. Либо есть некто, кто следит за стаканом, следит за тем чтобы он плавился когда температура подходящая, за тем чтобы он не плавился и не терял форму, пока температура ниже расплавной.

Скорее всего есть некто кто следит за исполнением законов, который установил некто могущественный.

Тогда возможно и человек сам по себе не мыслит.

Что если мысли приходят к нам извне. Тело наше на них эмоционально реагирует, мы это осознаем. Мозг же посылает сигнал осознания вовне, эти сигналы попадают обратно к тому кто посылал нам мысль. И он запускает новую мысль. А нам все это время кажется что мыслим мы, а мы всего лишь наблюдаем за работой некоего гигантского » мозга» одного на всех.

М0зг же признанный наукой как инструмент мышления и вычисления, является всего лишь приемником передатчиком.

Кстати может это и утка, и доказать я не могу, но слышал как то, что ученые уже нашли те самые клетки в головном мозгу, которые принимают сигналы извне. Именно электромагнитные волны воспринимают.

Причиной поиска таких клеток было: Ученые искали тот самый механизм, который запускает все процессы в мозгу, а попросту говоря волю, ту часть которая принимает решения. В результате поисков они наткнули на те самые нервные клетки, которые воспринимают электромагнитные волны извне, и посредство именно этих клеток раскрепощается работа тех или иных участков головного мозга. То есть, эти клетки являются спусковым крючком, который запускает процесс.

Так что надо очень «задуматься» Мы ли мыслим?

Или нам позволяют мыслить? Тобишь разрешают мыслить, ту или иную мысль.

Ну как бы позволяют нам посмотреть тот или иной фильм.

Если мы морально или умственно доросли, то нам могут показать фильм «МЫСЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»)

А мы посмотрев ее задираем нос и убеждаем всех, что это именно мы виновники это мысли)

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Каким мозгом мы думаем, что мы думаем

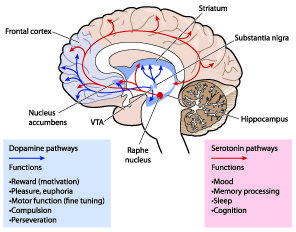

1. Бесконечно гуглить нас заставляет дофамин

Скажите честно: вы можете просто взять и проигнорировать письмо? А бывало, что вы загуглили ответ на вопрос и 30 минут спустя поняли, что читаете уже совсем о другом? Это все дофамин.

Эффекты, которые производит дофамин в нашем мозге, зависят от множества факторов, и от того, с какими еще нейротрансмиттерами он создаёт связи. Несмотря на то, что изначально считалось, что этот гормон был связан с фактически получаемым удовольствием (“любить”), в последних исследованиях учёные подтверждают, что дофамин в большей степени ассоциируется с опережением желания и мотивацией (“хотеть”).

Дофамин не только отвечает за наслаждение от еды и секса. Он пробуждает в нас желание искать решение, увеличивает возбуждение от самого процесса поиска. С точки зрения эволюции это очень важно — так дофамин заставляет нас изучать мир и выживать в нем. Еще он отвечает за «чувство награды» — мы гордимся собой, когда все сделали.

Интернет дал нам возможность находить решение почти мгновенно. Хотите знать, как там ваши друзья, — один клик, и вы уже в фейсбуке. За один клик уровень дофамина возрастает; нам приятно кликать, и ничего с этим поделать мы не можем.

Твиттер еще приятнее благодаря своим 140 символам: чем меньше поступает информации за раз, тем больше возрастает уровень дофамина.

Еще дофаминовую систему стимулирует непредсказуемость: мы знаем, что получим письмо, но не знаем когда. Тот же случай — предвкушение похвалы за работу или ожидание результата на игровом автомате.

Правда, от переизбытка информации мы устаем. Так что в бесконечный дофаминовый цикл вряд ли попадем.

2. Мы можем держать в уме 3–4 вещи за раз

За раз (примерно секунд на 20) можно удержать в уме только 3–4 вещи. Затем они исчезнут из памяти, если не повторять их снова и снова.

Представьте: вы помешиваете что-то в кастрюле и в то же время разговариваете по телефону. Вам диктуют номер, по которому надо срочно перезвонить, но записать негде — телефон старый, а ручка в другой комнате. Надо запомнить.

Номер разбит на 4 части: 712-569-45-32.В таком виде вы и повторяете его про себя: заново кладете в память 4 единицы на новые 20 секунд. Если вам продиктовали его как 7-1-2-5-6-9-4-5-3-2, каждую цифру по отдельности, запомнить последовательность было бы сложнее. Ее даже читать тяжелее.

Нам удобнее работать с 3–4 закладками в браузере, с 3–4 меню на сайте. Если нужно работать с большим количеством информации, то ее лучше объединить в 3–4 группы. Тогда легче удержать внимание.

3. Мы хотим иметь выбор, но цепенеем, когда выбор слишком большой

В любом супермаркете так много товара, потому что людям нужен огромный выбор. По крайней мере, так мы сами о себе думаем. На деле же мы застываем в нерешительности, если выбор слишком большой.

В магазине устроили дегустацию: поставили на стол 6 баночек с вареньем и предложили всем попробовать. А позже поставили на стол 24 баночки.

Когда было 6 баночек, 60 человек из 100 (понятно, что их было больше, но число 100 нагляднее) остановились и попробовали, 18 человек решили варенье купить. Когда баночек стало вчетверо больше, остановились только 40 человек из 100, и только двое сделали покупку.

Но почему тогда мы требуем огромный выбор? Это опять дофамин — поиск информации вызывает привыкание. Мы перестаем искать, только если полностью уверены в ответе. Меньше банок — меньше область поиска — легче принять решение и купить.

Кстати, в обоих случаях люди пробовали всего 3–4 сорта.

Возможно, вы замечали, что мимо аварии люди всегда едут медленнее, даже если дорога свободна, препятствий нет. Что такого интересного в чужом несчастье? Мы даже рискуем увидеть нечто ужасное, из-за чего потом спать не сможем.

Во всем виноват «рептильный мозг».

У нас три вида мозга:

«Человеческий мозг» (неокортекс) — отвечает за осознанность, логику и рассуждения. Мы думаем, что нами руководит именно он.

«Мозг млекопитающего» (лимбический мозг) — обрабатывает эмоции.

«Рептильный мозг» — заботится о выживании.

5. Бренды обращаются к нашему рептильному мозгу

Вы планируете купить новый телевизор. Что выберете: знакомый бренд подороже или непонятный «no name» гораздо дешевле?

Мы уже знаем про рептильный мозг. Он за безопасность — ему страшно потерять потенциальную выгоду.

Бренд означает безопасность. Если по каким-то причинам бренд нам нравится, то рептильный мозг сигнализирует: хорошая вещь, ты же знаешь! Но если 15 лет назад у нас сломался Panasonic, мы еще не скоро купим вещь этого бренда, хотя даже не помним толком, что нас так расстроило. Рептильный мозг прочно усвоил, что бренд ненадежный.

Если мы выбираем вещь в интернете, то бренд становится решающим фактором. Мы не можем потрогать ее, и ориентироваться остается только по бренду. И еще по отзывам.

6. В непонятной ситуации мы всегда смотрим на других людей

Вы ищете на сайте сапоги. Одна пара на фото вам понравилась, надо почитать отзывы. Большинство отзывов положительные, но есть несколько негативных. Покупать или нет?

Мы склонны смотреть на других людей, если не знаем, как поступить. Это называется эффектом повального увлечения.

Психологи провели эксперимент с дымом. Человека просили заполнить анкету и оставляли в комнате с другими людьми. Он один искренне считал, что просто заполняет тут анкету, остальные были подставными лицами.

Потом в комнату пускали дым — появлялась потенциальная опасность. Испытуемый не знал, что делать, и смотрел на других людей в комнате. Если те игнорировали дым, он успокаивался и продолжал заниматься своим делом.

Если же он был один, то обычно выходил из комнаты, чтобы предупредить других о задымлении.

Так что скорее всего сапоги мы купим, особенно если видим эмоциональные комментарии или целые истории об этих сапогах. Истории говорят с нашим «мозгом млекопитающего», вызывают эмоции, а мы это очень любим.

Мы хотим думать, что независимы от чужого мнения, но, к сожалению, очень легко попадаем под чужое влияние. Нас нужно просто правильно подтолкнуть.

Анимация не в счет. Из неподвижных объектов фотографии людей притягивают наше внимание в первую очередь. Даже когда фото исчезает (например, мы пролистываем вниз страницу сайта), мы автоматически смотрим в ту же точку еще несколько секунд.

Сильнее всего на лице притягивают глаза. Хотите захватить внимание посетителя — поместите на страницу крупным планом лицо, которое смотрит прямо в камеру. Часть нашего мозга отвечает за узнавание человеческих лиц, а также за распознавание эмоций. Так что мы сразу засмотримся на злое и страшное лицо: мозг отреагирует на потенциальную опасность.

8. Интуиция или логика? Зависит от настроения

Человек принимает решение на основании логики или интуиции? А как эффективнее?

Исследования показывают, что если надо принять простое решение, эффективнее использовать логический подход. Если сложное — довериться интуиции. При сложном решении нам трудно сознательно учесть все факты, так что логичнее позволить подсознанию справиться с этим за нас.

На принятие решения также влияет настроение. Если настроение хорошее, лучше довериться интуиции. Если плохое — логике. В плохом настроении нам все кажется хуже, чем на самом деле, так что мы подсознательно будем беречься и учтем негативные факторы.

9. Наш ум блуждает 30% времени

Вы читаете отчет по работе и вдруг понимаете, что перечитываете одно предложение уже в третий раз. Вместо того, чтобы думать о содержании текста, ваш ум блуждал.

Блуждающий ум и мечты — не одно и то же. Когда вы мечтаете, то представляете что-то конкретное: как поедете в Доминикану или станете знаменитым. А блуждающий ум — это когда вы думали об отчете, а затем мысли вдруг сами собой ушли в сторону, и вот вы уже думаете о другом, причем даже не знаете, о чем именно.

Это нормально. Наш ум блуждает 30% времени. Больше того, это хорошо: так мозг может частично сосредоточиться на одной, не слишком сложной задаче, и частично обрабатывать другую задачу. Например, вы читаете отчет коллеги и одновременно прикидываете, что подарить тете на юбилей.

Хуже, что большую часть времени мы даже не осознаем, что ум блуждает. Значит, можем пропустить важную информацию, и тетя так и останется без подарка, а автор отчета — без премии.

10. Даже иллюзия прогресса — уже сильная мотивация

В местном кафе вам подарили карту постоянного покупателя. Каждый раз, когда вы покупаете кофе, на карту ставят штамп. Набирается нужное число штампов — получаете чашечку бесплатно.

На бесплатную чашку нужно собрать 10 штампов. Когда вы получили карту, на ней нет ни одного.

На бесплатную чашку нужно 12 штампов. На карте проставлено 2.

Вопрос: по какой карте вы быстрее накопите на бесплатную чашку?

Вроде бы разницы нет: и там, и там осталось накопить 10 штампов. Но большинство из нас начнет заполнять карту Б. Причина такого поведения — эффект приближения к цели.

В 1934 году Кларк Халл поставил эксперимент на крысах. Он помещал крыс в знакомый им лабиринт в произвольном месте. Крысы, которые оказывались ближе к концу лабиринта и, соответственно, к еде, бежали к ней намного быстрее.

Чем ближе мы к цели, тем быстрее мы действуем. Чем ближе цель, тем сильнее у нас мотивация.

Даже иллюзия прогресса увеличивает мотивацию, как на примере с картами: с картой, А еще столько сделать надо, а на карте Б уже кто-то постарался за нас, есть прогресс.

Вот и думай после этого, как далеко мы ушли от животных.