Чем мыли посуду в ссср

Как в СССР мыли посуду, окна и бутылки

Многие лайфхаки наших бабушек современным хозяйкам можно взять на заметку.

Сегодня кухня, ванна, кладовка напичканы всевозможными средства для уборки, которые значительно облегчают быт. Те, кто вырос в Советском союзе, до сих пор считают, что все эти универсальные гели и порошки — бесполезная трата денег и ненужная химия. «Лучше соды и горчичного порошка ничего не придумали, — убеждена Валентина Митрофановна, 78 лет, пенсионерка. — У меня, например, аллергия на все эти современные чудо-средства, где представлена вся таблица Менделеева».

Сода, спирт и старые колготки

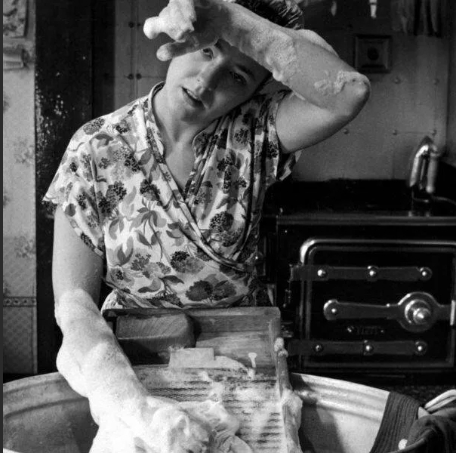

кадр из фильма «Девушка без адреса»

В советское время ассортимент хозяйственных товаров был небогат. При этом удивительно, посуда всегда оставалась в идеальном состоянии. Ежедневно тарелки, кружки и ложки мыли в основном горчичным порошком. Он отлично справлялся с грязью и жиром. Драгоценный хрусталь сначала замачивали в холодной воде (в горячей он тускнеет), потом протирали подсиненным крахмалом, а в конце полировали шерстяной тряпкой.

В «Домоводстве» за 1960 год есть еще пару советов по уходу за хрустальной и стеклянной посудой.

В хрустальную посуду нельзя класть булавки, иголки и другие металлические изделия. Они могут оставить ржавчину.

Чтобы новые стаканы не лопались, их нужно положить в кастрюлю с холодной водой, постепенно нагревая, довести до кипения и оставить стаканы в воде до тех пор, пока она не остынет.

Осадок на стенках и дне графинов и цветочных ваз легко отмыть уксусом, смешанным с поваренной солью.

Сильно загрязненные бутылки из-под растительного масла, керосина можно хорошо отмыть горячей водой, добавив в нее горсть стиральной соды и столько же песку.

Губки для посуды, к которым так привыкли современные хозяйки, появились в России сравнительно недавно, в отличие от Европы, где они были доступны уже с 1937 года. Именно тогда изобрели поролон. В Советском союзе некоторые продвинутые хозяйки использовали этот эластичный материал для мытья посуды. Большинство все-таки отдавали предпочтение тряпкам, причем зачастую это были не просто бесформенные клочки от старой футболки, а аккуратно сшитые салфетки. Губки для посуды делали также из старых капроновых колготок (из верхней части). Да, в них не только хранили лук и натягивали на скалку, чтобы ничего не прилипало. Одна вещь, а сколько пользы!

До блеска

кадр из фильма «Девушка без адреса»

Помните знаменитую фразу из букваря: «Мама мыла раму». Ее переписывали миллионы советских школьников. Вряд ли они задумывали, сколько сил уходило у женщин на генеральную уборку и на то, чтобы отмыть ту самую оконную раму.

Раньше окна были деревянные с двойными рамами, а из моющих средств — только нашатырный спирт и хозяйственное мыло. «Мытье рам, которые были окрашены масляной краской, настоящее мучение, — вспоминает Лидия Смольникова, 59 лет. — Сначала их просто протирали теплой водой без мыла. Я добавляла чайную ложку нашатырного спирта на литр воды. Такой раствор хорошо удалял грязь и придавал блеск, а вот сода или мыло делали краску тусклой. После этого обязательно нужно было рамы вытереть насухо, иначе могли появиться желтые пятна».

Окна наши мамы старались мыть дважды в год: весной и осенью. На это занятие иногда уходило несколько дней. Процесс состоял из нескольких этапов. Сначала просто смывали грязь водой. Дальше проделывали все то же самое, но уже с мыльным раствором. Правда, «Домоводство» за 1960 год советовало выбирать следующее средство для мытья окон: 1 столовая ложка нашатырного спирта на литр воды. Дело в том, что смыть мыльный раствор со стекла — задача не из легких. Приходилось несколько раз менять мутную воду. Финальный аккорд — вытереть стекло насухо скомканной газетной бумагой. Она отлично впитывала влагу, а содержащийся в типографской краске свинец придавал чистым стеклам особый блеск.

Есть еще один дедовский способ, который использовали советские хозяйки при мытье окон. Стекло намазывали порошком мела, смешанным с водой. Когда все подсыхало, мел стирали мягкой бумагой.

5 полезных хозяйственных советов от наших бабушек, о которых вы точно не знали:

Загрязненные места на обоях можно почистить мякишем черного или белого хлеба или овсяными хлопьями.

Для придания блеска линолеум нужно протирать тряпкой, пропитанной смесью воска и скипидара. Воск сначала расплавляют, затем добавляют скипидар. Для усиления блеска можно добавить 1 часть масляного лака.

Срок службы эмалированной посуды можно значительно удлинить, если в ней перед приготовлением пищи вскипятить воду.

Ножи легко и быстро натачиваются, если их опустить на 30 минут в слабый раствор поваренной соли. Не рекомендуется мыть ножи горячей водой, они от этого тупятся.

Ржавчина хорошо удаляется раствором виннокаменной кислоты.

Чем и как в СССР в мыли посуду?

Чем и как в СССР мыли посуду в домашних условиях? Была ли какая то посудомоечная жидкость?

Вот помню пасту «Комета» и порошок «Посудомой». Иногда мама использовала соду и горчицу, поскольку сама работала химиком и старалась не использовать много хим. веществ дома. А для плитки такая вот была паста «Суржа».

Жидкости не помню. Было вроде какое то мыло. Но у нас дома, с начала 70-х, мыли с содой. Ну и горячей водой.

Нет ни какой моющей жидкости не было, а была песок или хозяйственное мыло, а если не было ничего,то просто кипятили всю посуду и потом мыли в холодной воде, а так получалось и от бактерий избавлялись и от комаров, тоже.

Жидкостей никаких не было.

Посуду мыли с хозяйственным мыло. Для хозяйственного мыла было большое применение, на все случаи.

Кружки от чая, сковороду отмывали пищевой содой. Были ещё абразивные средства типа «Оксибор», который хорошо чистил сковородки от въевшейся грязи. В деревнях чистили чугунки от сажи обычным мелким песком, выйдя во двор или на реку.

С жирной посудой отлично справлялись с порошком горчицы, его можно было приобрести в продуктовых магазинах.

Как в СССР мыли посуду, окна и бутылки

Многие лайфхаки наших бабушек современным хозяйкам можно взять на заметку.

Сегодня кухня, ванна, кладовка напичканы всевозможными средства для уборки, которые значительно облегчают быт. Те, кто вырос в Советском союзе, до сих пор считают, что все эти универсальные гели и порошки — бесполезная трата денег и ненужная химия. «Лучше соды и горчичного порошка ничего не придумали, — убеждена Валентина Митрофановна, 78 лет, пенсионерка. — У меня, например, аллергия на все эти современные чудо-средства, где представлена вся таблица Менделеева».

Сода, спирт и старые колготки

В советское время ассортимент хозяйственных товаров был небогат. При этом удивительно, посуда всегда оставалась в идеальном состоянии. Ежедневно тарелки, кружки и ложки мыли в основном горчичным порошком. Он отлично справлялся с грязью и жиром. Драгоценный хрусталь сначала замачивали в холодной воде (в горячей он тускнеет), потом протирали подсиненным крахмалом, а в конце полировали шерстяной тряпкой.

В «Домоводстве» за 1960 год есть еще пару советов по уходу за хрустальной и стеклянной посудой.

В хрустальную посуду нельзя класть булавки, иголки и другие металлические изделия. Они могут оставить ржавчину.

Чтобы новые стаканы не лопались, их нужно положить в кастрюлю с холодной водой, постепенно нагревая, довести до кипения и оставить стаканы в воде до тех пор, пока она не остынет.

Осадок на стенках и дне графинов и цветочных ваз легко отмыть уксусом, смешанным с поваренной солью.

Сильно загрязненные бутылки из-под растительного масла, керосина можно хорошо отмыть горячей водой, добавив в нее горсть стиральной соды и столько же песку.

Губки для посуды, к которым так привыкли современные хозяйки, появились в России сравнительно недавно, в отличие от Европы, где они были доступны уже с 1937 года. Именно тогда изобрели поролон. В Советском союзе некоторые продвинутые хозяйки использовали этот эластичный материал для мытья посуды. Большинство все-таки отдавали предпочтение тряпкам, причем зачастую это были не просто бесформенные клочки от старой футболки, а аккуратно сшитые салфетки. Губки для посуды делали также из старых капроновых колготок (из верхней части). Да, в них не только хранили лук и натягивали на скалку, чтобы ничего не прилипало. Одна вещь, а сколько пользы!

До блеска

Помните знаменитую фразу из букваря: «Мама мыла раму». Ее переписывали миллионы советских школьников. Вряд ли они задумывали, сколько сил уходило у женщин на генеральную уборку и на то, чтобы отмыть ту самую оконную раму.

Раньше окна были деревянные с двойными рамами, а из моющих средств — только нашатырный спирт и хозяйственное мыло. «Мытье рам, которые были окрашены масляной краской, настоящее мучение, — вспоминает Лидия Смольникова, 59 лет. — Сначала их просто протирали теплой водой без мыла. Я добавляла чайную ложку нашатырного спирта на литр воды. Такой раствор хорошо удалял грязь и придавал блеск, а вот сода или мыло делали краску тусклой. После этого обязательно нужно было рамы вытереть насухо, иначе могли появиться желтые пятна».

Окна наши мамы старались мыть дважды в год: весной и осенью. На это занятие иногда уходило несколько дней. Процесс состоял из нескольких этапов. Сначала просто смывали грязь водой. Дальше проделывали все то же самое, но уже с мыльным раствором. Правда, «Домоводство» за 1960 год советовало выбирать следующее средство для мытья окон: 1 столовая ложка нашатырного спирта на литр воды. Дело в том, что смыть мыльный раствор со стекла — задача не из легких. Приходилось несколько раз менять мутную воду. Финальный аккорд — вытереть стекло насухо скомканной газетной бумагой. Она отлично впитывала влагу, а содержащийся в типографской краске свинец придавал чистым стеклам особый блеск.

Есть еще один дедовский способ, который использовали советские хозяйки при мытье окон. Стекло намазывали порошком мела, смешанным с водой. Когда все подсыхало, мел стирали мягкой бумагой.

Как нас убивала советская бытовая химия — 5 самых популярных средств СССР

Очень часто можно услышать, что в отличие от сегодняшней бытовой химии старые советские средства были не только универсальными и эффективными, но еще и натуральными. Простым мылом можно было постирать, покупаться, да еще и подлечиться. На самом деле моющие средства времен СССР были не такие уж и безобидные для здоровья.

Кальцинированная сода

В настоящее время мало кто применяет в быту кальцинированную соду, но наши бабушки и мамы не обходились без нее в хозяйстве. Ванна, раковина и посуда блестели от чистоты, а белье, постиранное этим средством, становилось белоснежным. Несмотря на несомненную пользу средства в быту, применять его в чистом виде вредно для здоровья.

Кальцинированная сода – это едкое вещество, а если точнее, то это натриевая соль угольной кислоты. Сода при контакте с водой становиться еще агрессивнее, поэтому пользоваться средством нужно очень аккуратно.

Вряд ли в советские времена соблюдали меры предосторожности, когда вываривали с содой вещи или мыли посуду, а ведь едкий натрий может воздействовать на дыхательные пути и нанести вред здоровью. Поэтому, если возникнет желание почистить средством одежду, то лучше это делать в респираторе или на расстоянии вытянутой руки.

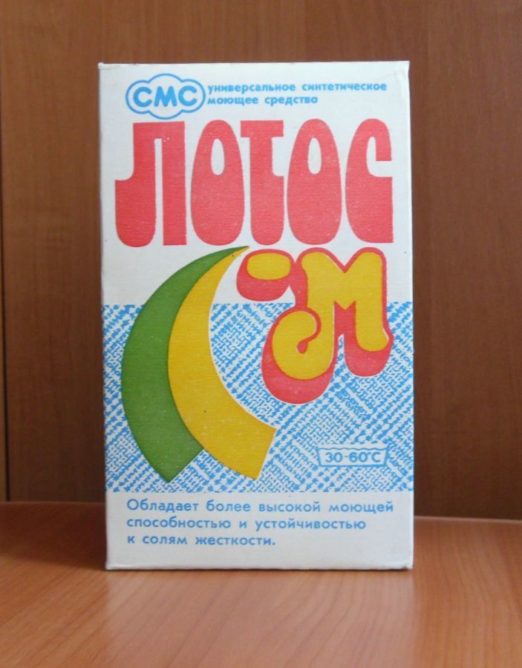

Стиральный порошок «Лотос»

Первые порошки в СССР появились ближе к 60-м годам, после того как хозяйки в один голос стали жаловаться на обычное мыло, которое плохо справлялось со своей функцией. Лотос был одним из первых моющих средств, которые облегчали процесс стирки.

Стирал он неплохо и даже смягчал жесткую воду, но состав порошка был не из лучших. Моющее средство содержало экологически вредные фосфаты и было щелочным.

Помимо того, что порошок плохо выполаскивался с вещей, из-за содержания фосфатов он был вреден не только для здоровья, но и для экологии страны. Фосфаты являются причиной раздражений кожи и аллергических реакций, а попадая со сточными водами в водоемы, они разрушают экосистему, погибает флора и фауна.

Хозяйственное мыло

Самый распространенный миф, который прочно устоялся в нашей культуре еще со времен СССР, – несомненная польза хозяйственного мыла. С его помощью выводили старые пятна, стирали вещи, мыли голову и даже прикладывали к ссадинам, смочив предварительно газету в мыльном растворе.

На самом деле это чудо-мыло не обладает полезными свойствами и может быть опасно. Все дело в том, что в состав хозяйственного мыла помимо свиного, говяжьего или бараньего жира входили каолин и канифоль, поэтому им никогда не рекомендовали мыть ни тело, ни волосы.

На то оно и хозяйственное, что применять его можно только для вещей, если применять его в качестве туалетного, то можно получить химический ожог. Кроме того, хозяйственное мыло разрушает верхний слой эпидермиса – кожа теряет эластичность, начинаются раздражения и воспаления.

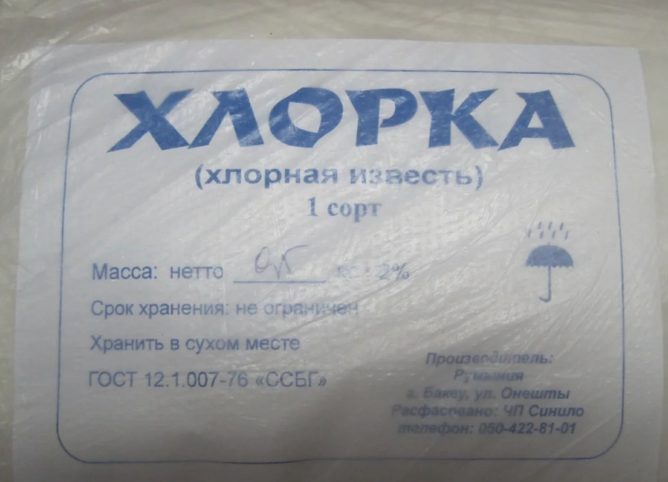

Хлорка для унитазов

Еще одно популярное дезинфицирующее средство советских женщин – хлорка. Хлорная известь – это весьма ядовитое соединение. Конечно, все зависит от концентрации вещества, но ведь слабым раствором нет смысла обрабатывать унитаз.

Пары хлора, которыми человек может надышаться, очень опасны. Возможен даже ожог слизистых оболочек. Если хлорку вдохнуть внутрь, то можно спровоцировать удушье, поражение дыхательной системы.

Не менее опасны остатки вещества на поверхности. Жидкий раствор хлорки, которым была обработана поверхность, после высыхания образует пленку. Дотронувшись до поверхности обработанной сильным раствором, а затем почесав глаз, можно спровоцировать раздражение слизистой.

Белизна в качестве отбеливателя

Белизна – это водный раствор гипохлорита натрия, а резкий запах придает ей входящий в состав хлор. Люди, заставшие СССР, с белизной знакомы. Это было недорогое и очень популярное средство, которое использовалось в качестве отбеливателя. Ведь в то время альтернатив было мало.

Также белизна считалась хорошим дезинфицирующим и очищающим средством, но помимо этого она опасна для здоровья. При частом использовании средства могут появиться аллергические реакции, отравление (при вдыхании паров), раздражение слизистых.

При небольшом ассортименте бытовой химии в советских семьях и организациях царил культ чистоты. О безопасности используемых средств в те времена мало кто пекся. А зря, ведь они не безобидны.

Хлорка, сода и карболка: история чистоты

Действительно ли чистое то, что мы привыкли считать чистым? Почему американцы ходят дома в уличной обуви, а русские и японцы носят тапочки? В каких случаях сиденье в туалете можно назвать чистым? Разбираемся, откуда взялись наши представления о чистоте и можно ли им доверять, а также рассказываем историю главных советских моющих средств

Чистота как культурная категория

Что считается грязным и как добиться чистоты

Чистота существует не сама по себе, а относительно некоторого субъекта оценки, чье тело оказывается в контакте со средой и внешними объектами. В природе нет чистого и грязного вне человеческого восприятия.

Чистота как результат порядка

Антропологический взгляд на чистоту и грязь сложился в начале 1960-х под влиянием работ британского социального антрополога Мэри Дуглас. Она изучала системы классификации, стоящие в разных культурах за символами, ритуалами и правилами поведения. Грязь и все то, что представляется нечистым, указывают нам на одну из важнейших классификационных схем, которая позволяет прочерчивать границы между нами и ними, между своим и чужим.

Мы не задумываемся, чтобы понять: ботинки грязные, надо вымыть руки, а заниматься готовкой лучше в переднике, иначе на рубашке появится капля соуса. С соусом все в порядке, когда он в тарелке, объедки занимают свое законное место в мусорном ведре, а не на полу или столе, чистым ботинкам место в прихожей, а не на скатерти — в таком месте даже чистая обувь выглядит нечисто. Эти сами собой разумеющиеся представления продиктованы здравым смыслом, который присущ нашей культуре. В другом обществе здравый смысл может отличаться.

Чистота относительна, потому что она связана прежде всего с порядком. Скажем, русские и американцы представляют себе чистоту пола в доме. Американец, в отличие от большинства из нас, не надевает тапочки, проходя в дом, но при этом вполне может положить одежду на пол рядом с кроватью. Тапочки и связанный с ними этикет — особенность русской культуры, но похожие представления о том, что дома и вне дома нужно носить разную обувь и одежду, также характерно, например, для японской культуры.

С точки зрения отношения к чистоте могут различаться не только зоны пространства и предметы, но и части тела. Например, в исламе для разных нечистых надобностей, для ухода за интимными частями тела при отправлении нужды используется именно левая рука, тогда как правая рука для этого не годится: она служит для еды и рукопожатия.

Границы

Упорядочивание приписывает статусы и прочерчивает границы — самого разного рода. Хорошей иллюстрацией границы между своим (которое всегда воспринимается как чистое, даже когда оно не совсем чистое) и чужим (которое не совсем чистое, даже если чистое), становится использование стульчака — сиденья на унитазе — в туалете коммунальной квартиры. Если стульчак один и используется всеми обитателями квартиры, в туалете имеются одноразовые средства, помогающие изолировать тело пользователя от контакта со стульчаком — например, газеты, порванные или нарезанные для подкладывания. Если же стульчаков несколько, то они принадлежат разным семьям и зачастую висят тут же на стенке. Предполагается, что их используют только свои, поэтому подстилать бумагу не требуется.

Итак, чистота — это про установление порядка и проведение границ. Наша цивилизация материализует эти границы в бесконечных пакетах, упаковке, одноразовых перчатках, не задумываясь о том, что эти средства упорядочивания порождают килотонны мусора.

Вода и мытье

Само по себе мытье рук — например, пять раз в день перед молитвой и перед едой и после нее — скорее религиозное предписание, чем выполнение требований гигиены. Даже если нам сейчас вода видится как универсальное средство для того, чтобы сделать грязное чистым, мы знаем, что хирургу перед операцией недостаточно просто воды даже в сочетании с мылом. В Западной Европе еще в XVI–XVII веках, особенно там, где прошла чума, мыться не советовали: считалось, что купание и пар открывают путь заразе в тело человека, поэтому чистое белье надевали не моясь, и вообще личная гигиена не была связана с использованием воды. Это заметно контрастирует с мусульманскими обычаями, предписывающими омовения.

В Испании на страх чумы вместе с идеями о вреде ванн наложились отношения с маврами, которые поддерживали тело в чистоте. Отвоевав Гранаду, испанцы первым делом разрушили мавританские бани. Маврам, обращенным в христианство, мыться запрещали, а слухи о том, что они все равно принимают ванну, становились поводом для преследований христианизированных мавров и евреев со стороны инквизиции.

«Дикари» и цивилизация

В антропологической перспективе чистота — это прежде всего моральная категория, ведь произнесение молитвы, заклинания, окуривание дымом — средства для того, чтобы сделать чистым в символическом смысле, и именно этот смысл первичен по отношению к тому, как мы сегодня трактуем гигиену в медицинских понятиях. чистота и ее отсутствие так часто становятся основанием метафор: «чистота крови», «нечистая сила», «этническая чистка» и так далее. Может показаться, что обряды людей традиционных обществ, ничего не знающих про микробов, имеют отношение лишь к магии и религии: их средства достижения чистоты символические, как символическая и сама эта чистота. Они отгоняют духов, а не уничтожают бактерий. Тогда как люди современной цивилизации рассматривают чистоту с научной — гигиенической — точки зрения и убивают микробов. Вот и имеют дело с настоящей чистотой. Мэри Дуглас показала, что наши страхи запачкаться и заразиться, наше чувство отвращения носят ничуть не менее символический характер, чем любые традиционные верования. Просто сегодня мы используем ссылки на науку и медицину, чтобы объяснить принятый социальный порядок, ведь научное знание обладает высоким статусом.

Отвращение, тело и нижнее белье

Историю представлений о чистоте в Европе интересно проследить через изменения такой эмоции, как отвращение: порог и предмет отвращения различается и на протяжении истории, и в разных социальных группах. Скажем, раннехристианские святые и просто монахи возвышали свой дух, умерщвляя тело, в частности практикуя отказ от мытья. Их уже однажды очистило крещение, и телесная нечистота и характерный для бездомных запах свидетельствовали об их стремлении к святости и забвении всего мирского.

Долгий путь, приведший к нашим сегодняшним сравнительно дезодорированным пространствам и телам, начался в XVIII веке. В это время во Франции возникает чувствительность к запахам — благодаря врачам, которые полагали, что диагностировать болезни, профилактировать и лечить их можно, правильно истолковывая и контролируя запахи. В результате порог чувствительности к запаху резко изменился: повсюду стали оборудовать отхожие места и канализации, осушать, вентилировать и дезинфицировать публичные пространства. Теперь телесные запахи казались аристократии и буржуазии неприемлемыми: смердели простолюдины, после них требовалось проветривать помещение.

Сочетание систематического мытья, периодической стирки и смены одежды появилось довольно поздно. Изабелла Австрийская, дочь испанского короля Филиппа II, правительница Нидерландов, дала в 1601 году обет, что переменит белье лишь тогда, когда осада портового города Остенде увенчается успехом. Успеха пришлось ждать больше трех лет, и ее изначально белое белье обрело особенный цвет. Мы знаем об этом потому, что мода XVI века допускала, чтобы нижняя рубашка была заметна: мы можем ее увидеть на картинах старых мастеров. До тех пор белье, если оно было, находилось под одеждой. Еще в XVIII веке значительная часть населения Европы умывала только лицо, шею и руки, то есть те части тела, которые были видны окружающим. Даже в недавнем советском прошлом люди пахли существенно сильнее и иначе, чем сегодня, когда дезодоранты вошли в нашу повседневность.

Чем добивались чистоты в СССР

Карболка

Точнее, карболовая, или угольно-масляная, кислота. Это фенол, изначально добытый из каменноугольной смолы (современное название этого вещества — гидроксибензол). Карболкой называли пятипроцентный водный раствор фенола, который широко применялся в качестве дезинфицирующего средства и стал важным инструментом антисептической хирургии — подхода, предложенного английским хирургом Джозефом Листером в 1860-х годах и включавшего в себя целый комплекс мероприятий по борьбе с инфекциями при хирургических операциях. Обработка поверхностей раствором карболки к концу XIX века стала стандартной дезинфицирующей процедурой. Еще в 1960-х годах санинструктор в Советской армии при помощи пульверизатора обрабатывал карболкой баню после ее посещения солдатами. Кстати, применялся раствор карболки и для того, чтобы обезопасить от заражения грибком: прежде чем приступить к банным процедурам, солдатам предлагалось встать ногами в таз с этим раствором. Запах карболки обычный человек узнает в противогрибковой жидкости цвета фуксии, которая называется фукорцин (или жидкость Кастеллани), — она используется в качестве противогрибкового и антисептического средства. В домашнем быту в СССР карболка обычно не применялась.

Хозяйственное мыло

Главным средством для мытья посуды, стирки и уборки в СССР было хозяйственное мыло. Хозяйственное, значит, не туалетное, оно не предназначено для личной гигиены, потому что содержит больше щелочи (72 %) и не содержит ароматических отдушек. Обмылки нередко складывали в банку и заливали водой — получалось жидкое хозяйственное мыло универсального назначения. Для того чтобы эта гелеобразная жидкость превратилась в отбеливающее средство для белья, следует добавить туда соду. Служившие в Советской армии могут вспомнить такой способ мытья пола в казарме: на пол плескали воду, потом от куска хозяйственного мыла ножом отскабливали на пол мыльные чешуйки, после чего для создания пены использовалось специальное приспособление («машка») — круглый чурбан с длинной ручкой, с одной стороны которого были приделаны щетки для натирки пола. Пол натирали до появления густой пены, а потом собирали ее тряпкой. Среди советских людей было распространено убеждение, что хозяйственное мыло обладает особенными свойствами, и до сих пор живы люди, которые моют им голову, не пользуясь шампунями. Кроме хозяйственного в СССР производились несколько сортов туалетного мыла, самое распространенное из которых — «Земляничное». посередине между хозяйственным и туалетным мылом с парфюмерной отдушкой находилось мыло «Банное» — стандартное средство для личной гигиены.

В домашнем хозяйстве пол, унитаз и плитку на стенах, которые не отмывались горячей мыльной водой со щеткой, зачастую мыли, добавляя в мыльный раствор соду (не только пищевую — гидрокарбонат натрия, но и каустическую — гидроксид натрия, он же едкий натр). Так рекомендовали делать и книги по домоводству, специально отмечавшие, что раковины и ванны не следует чистить песком и золой, чтобы не повредить эмаль.

Удалить загрязнение подошвы утюга, запах в холодильнике, плесень на любых поверхностях, пятна на столовых приборах, грязь на кухонной плите и в духовке — для всего этого используется сода. Наряду с горчичным порошком соду использовали для мытья кухонной посуды в качестве мягкого абразивного средства. Посуду же иногда чистили уксусом, чтобы обезжирить ее или удалить накипь с чайника. Соединение соды и уксуса приводит к химической реакции, при которой обильно выделяется углекислый газ и образуется пена. Этот эффект предлагалось использовать для того, чтобы избавиться от засоров в трубах.

Хлорка

В качестве универсального дезинфицирующего и отбеливающего средства во всех общественных местах широко использовалась хлорная известь. Ее резкий запах — точнее, смесь запаха хлорки с другими отвратительными запахами туалета — навсегда останется в памяти советских людей. Растворы разной концентрации используются для разных целей — отбеливания белья, мытья пола, поверхностей в туалетах, сантехники. Отбеливающие свойства гипохлорита основаны на том, что он разрушает светопоглощающие структуры в органических молекулах.

В быту до сих пор распространено отбеливающее средство «Белизна», тоже на основе хлора. Его применяли и при стирке, и при уборке для мытья раковин, ванн и унитазов. Постельное и детское белье кипятили в кастрюлях и баках на газовой плите, и при кипячении тоже добавляли «Белизну».

Дело в том, что стиральные порошки входили в быт советского человека постепенно и медленно. В 1960-е сначала появилась «Новость», потом «Лотос» и ценившийся хозяйками «Лоск» производства ГДР. Запах отечественных порошков, как и прочих средств бытовой химии, был, собственно, химическим, так как состав их чаще всего не включал в себя отдушек.

С середины XIX века чистота и гигиена (особенно для американской культуры) становятся важным символом, с которым связана групповая идентичность. Поскольку западная цивилизация всегда откликается на такие потребности развитием новых технологий, невозможно рассматривать химические средства заботы о чистоте отдельно от технического прогресса, заметными вехами которого стали изобретение в начале ХХ века пылесоса, который собирает пыль в контейнер (бытовые версии стали доступны с 1930-х годов); сегодня во многих домах есть робот-пылесос, который «самостоятельно» убирает и даже моет пол. Стиральные и сушильные машины для белья, посудомоечные машины, отпариватели, разнообразные приспособления для мытья чего бы то ни было и для ухода за телом. Инопланетянин был бы впечатлен этой квазирелигиозной помешанностью нашей цивилизации на чистоте домашней среды и тела, вокруг которой сформировалась огромная сфера экономики и технологий.