Что объединяло в начале 20 века художников нестерова

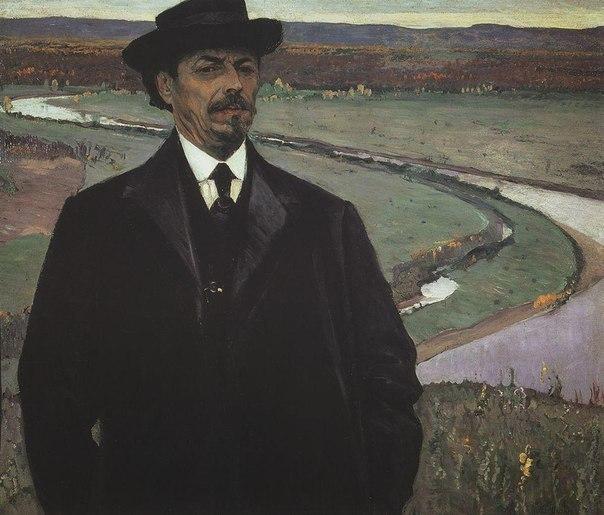

М.В. Нестеров

Разнообразие индивидуальностей и творческих поисков, свойственное поколению русских художников, выступивших в 1880-1890-х годах, находит еще одно яркое подтверждение в произведениях Нестерова. В творчестве М.В. Нестерова особенно наглядно выявляется характерный для искусства конца XIX века процесс преобразования жанра через развитие пейзажного начала в картине.

Михаил Васильевич Нестеров родился в 1862 году в Уфе, в купеческой семье. В 1877 году он поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1886 году. На духовное формирование художника в период его пребывания в Училище сильное влияние оказал В.Г. Перов.

С 1879 года работы Нестерова начинают появляться на выставках, устраивавшихся в Училище. В основном это произведения бытового жанра: «В снежки», или «Играющие дети» (1879, частное собрание в Москве), «Жертва приятелей» или «Купец-банкрот в Гостином дворе» (1881, Государственная Третьяковская галерея), «Домашний арест» (1883, частное собрание в Москве), «Знаток» (1884, Государственная Третьяковская галерея). Взгляд художника не лишен наблюдательности, но ученические работы еще далеки от серьезной содержательности и обобщения увиденного. В 1881 году Нестеров покидает московское Училище и отправляется в Академию художеств в Петербург; здесь он находит много полезного для себя на уроках П.П. Чистякова, с глубоким вниманием относится к советам И.Н. Крамского, посещает Эрмитаж. Однако скоро наступает разочарование в Академии: в 1882 году Нестеров возвращается в Москву.

В 1887 году появляется знаменательное для тех лет произведение «Христова невеста» (местонахождение неизвестно). Образ героини возник у Нестерова под впечатлением романов П.И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» и «На горах», пользовавшихся большим успехом в те годы. Однако в художественном решении темы описательность еще преобладает над раскрытием внутреннего мира героини. К упомянутым произведениям Нестерова близка его картина «За приворотным зельем» (1889, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева), где художник пытается создать своего рода лирическую картину, не столько показать событие, сколько раскрыть глубоко личные переживания человека.

С пристальным вниманием Нестеров изображает как бы замершую в молчаливом спокойствии серебряную гладь озера, лес, окаймляющий противоположный берег, припорошенную первым снегом холодную землю. Не нарушая тишины природы, неслышной походкой, осторожно ступает старец в монашеской одежде. Лицо его полно неопределенного выражения, в котором сливаются погруженность в собственные размышления и мягкая полуулыбка. Он весь растворен в тихом созерцании окружающего. Природа сообщает ему сосредоточенное настроение, полное покоя и внутренней тишины. Фигура пустынника имеет те же спокойные и мягкие линии, что и весь пейзаж. Все изображенное воспринимается в глубоком единстве. Это придает образу, несмотря на конкретность характеристики, обобщающий смысл, и картина приобретает программный характер. Художник как бы говорит зрителю: в естественной гармонии с природой, вдалеке от мирской суеты и повседневных пустых помыслов, человек может найти внутреннюю сосредоточенность и ясный смысл своей жизни.

Сюжет картины, казалось, был близок к некоторым произведениям художников 1870-х годов, например, «Созерцателю» Крамского (1876, Киевский государственный музей русского искусства). Однако там созерцательность человека была скорее личным качеством, свидетельствующим о богатстве духовной жизни народа. У Нестерова это качество уже оказывается порожденным определенными обстоятельствами жизни вдали от мира, и природа в своей чистой и тихой красоте выступает не только как предмет созерцания, но и как фактор, активно участвующий в формировании мировоззрения человека. Нестеров представляет здесь пустынножительство как определенное условие для формирования духовной стойкости и цельности человека. В этом заключено отличие идейных принципов картины Нестерова от произведений передвижников, хотя конкретность образа пустынника, принцип его разработки близки к художественной системе бытового жанра передвижников. Однако для бытового жанра того времени были необычайными колористическое решение картины «Пустынник», построенное на серебристо-серых, зеленовато-блеклых, синеватых тонах, ее композиция, соотношение фигуры и пейзажа. Цветовое и композиционное решение «Пустынника» создает впечатление развития пространства не столько в глубину, сколько вверх и в стороны, придавая картине плоскостно-декоративный характер. Расширение пространственных рамок пейзажа, а следовательно, и всей сцены, отсутствие в ней замкнутости и кулисности постро-ения, вместе с тем фрагментарность в изображении природы, столь характерная для живописи 1890-1900-х годов, уже свойственны работе молодого Нестерова.

Нестеров не был одинок в своем обращении к этой сфере жизни. Подобная тема, и прежде интересовавшая русских художников, находит в тот период отражение в творчестве Г. Мясоедова («Вдали от мира», 1889); В. Маковского («Отдых на пути из Киева», 1888; «Иконник», 1891); В. Бакшеева («Утешитель», 1891); Л. Архипова («Келейник», 1891) и других художников. Появление таких картин свидетельствовало о склонности к идеализации жизни «вдали от мира», к противопоставлению ее тихой созерцательности окружающей действительности, полной неразрешенных противоречий. Однако перечисленные художники не выходили за рамки чисто бытового жанра, тогда как в «Пустыннике» уже содержится программа принципиально нового художественного решения. Художник уже достиг известного совершенства в выражении высокой одухотворенности человека и природы.

Картина Нестерова привлекла внимание. П.М. Третьяков приобрел ее в свою галерею. В мае 1889 года на деньги, полученные за картину, Нестеров уезжает за границу. Он посещает Вену, Венецию, Падую, Флоренцию, Рим, Неаполь, Капри, Париж, Лондон. Искусство Возрождения, природа Италии глубоко захватили молодого художника. Он делает зарисовки, пишет пейзажи.

По возвращении из заграничного путешествия Нестеров приступает к созданию картины «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890, Государственная Третьяковская галерея), открывшей целый цикл работ 1890-х годов. Эти произведения знаменуют принципиальный отход от социальных идей искусства предшествующего периода, обусловленный не только личной позицией художника, но и общими тенденциями развития русской культуры.

Вскоре после окончания картины Нестеров задумал целый цикл работ, посвященных преподобному Сергию. Художник стремится к изображению значительных сторон духовной жизни русского народа, предметом его искусства становится область нравственных религиозных исканий.

Приступив к работе еще совсем молодым художником, Нестеров, естественно, испытал на себе влияние В. Васнецова. Но постепенно, путем преодоления, переработки разнообразных влияний (не только национальных, но и зарубежных), а также осмысления всего увиденного им во время специально предпринятого заграничного путешествия (в 1893 году он посетил Константинополь, Равенну, Палермо, Рим) художник вырабатывает свой стиль. Несмотря на некоторое сходство с манерой Пюви де Шаванна, с его принципами соотношения фигуры и пейзажа, трактовкой самого пейзажа и колористическим решением, язык Нестерова отличается явным своеобразием, вытекающим из собственных представлений о значении религии в жизни человека. Святые помещены на фоне русской природы с ее тонкими березками, елочками, рекой, озером, лесом. Художник подчеркивает в образах чистоту, кротость, благостность, умиротворенную покорность. Некоторые из образов Владимирского собора, такие, как святые Борис, Глеб, Варвара, подкупают искренностью чувства, однако в более поздних по времени росписях это исчезает.

Если В. Васнецов в росписях Владимирского собора был увлечен созданием образов, полных величавого пафоса, стремился к осуществлению идеи, общественной по своему характеру, при всей ее религиозной ограниченности, а М. Врубель в своих эскизах хотел видеть запечатленными в монументальных формах трагическую противоречивость жизни, страдания человечества, а вместе с тем их красоту и возвышенность, то Нестеров скорее избирает идею примирения, смирения и покорности человека, идею сострадания, трактуя эту идею зачастую вне основных принципов монументального искусства.

Одновременно художник продолжает поиски и в ином направлении. К 1895 году относится картина «Под благовест» (Государственный Русский музей). Во многом она может показаться близкой «Пустыннику». Однако, несмотря на великолепно написанный поэтический пейзаж, тема единения человека и природы, умиротворяющей ее красоты, не является здесь главной. Изображая конкретную частную сцену повседневной монастырской жизни, Нестеров останавливает внимание зрителя прежде всего на индивидуальном характере людей, углубленных в чтение молитвенников. Здесь художник намечает весьма важную для него в дальнейшем тему индивидуального, глубоко личного отношения к жизни, миру, религии. Эта тема находит решение в картинах 1890-х годов, посвященных женской судьбе. Желая наполнить свое искусство большими идеями, большими чувствами, Нестеров вступает на путь отражения глубоких и сложных нравственных поисков человека. Прежняя тема умиротворения человека, верующего и нашедшего свой покой вдали от мира, уже не удовлетворяет его. Он обращается к теме человека, ищущего праведный путь в этом мире, человека, страдающего и не находящего успокоения (мотив, весьма характерный также и для русской литературы 1870-1890-х годов).

В 1899 году Нестеров пишет картину «Димитрий, царевич убиенный» (Государственный Русский музей). Несмотря на многие и весьма существенные отличия, она явилась как бы заключительной в цикле работ 1890-х годов, связанных с изображением Сергия Радонежского. Здесь сам герой становится носителем чудесного, сверхъестественного. В этой картине соединение нереальности сюжета, стилизации пейзажа и натуралистичности деталей приводит художника к неудаче.

Положение Нестерова в искусстве того времени было сложным. В 1898 году ему было присвоено звание академика, он имел постоянные заказы, однако художественная критика демократи-ческого направления относилась резко отрицательно к его искусству. Нарастание мистической экзальтации и стилизации в ряде работ второй половины 1890-х годов отталкивало от произведений Нестерова его бывших сторонников; с другой стороны, и сам художник чувствовал свой отход от передвижничества, среди представителей которого усилились черты прозаического бытописательства. Так определились симпатии Нестерова к складывавшемуся в те годы объединению «Мир искусства».

Уже будучи связанным с «Миром искусства», Нестеров, как и Левитан, не порывал отношений с Товариществом передвижников, продолжая участвовать в его выставках. Однако Нестеров вместе с тем сознавал отличие своих творческих принципов как от тех, так и от других, мечтая совместно с Левитаном организовать новое художественное объединение. Вскоре он выходит из Товарищества и из «Мира искусства» и после 1901 года уже не принимает участия в их выставках.

Воплощая свою весьма сложную идею в конкретных образах, художник пытается найти сюжетное обоснование, соединить отвлеченность замысла с изображением реальной сцены, в которой бы воплотилась не только евангельская идея, но и одна из основных для художника граней жизни русского народа. Стремление к монументальности, необходимой для выражения данной идеи, продиктовало большой размер полотна (304×525), фризовое построение сцены, силуэтность и декоративность переднего плана. Однако желание конкретно выразить евангельскую идею определило подробную описательность в изображении отдельных фигур, лиц, поз, костюмов, что лишило их необходимой степени обобщенности. Картина встретила неоднозначную реакцию, «Панихидой русского православия» назвал Л. Толстой «Святую Русь».

До 1905 года обращение Нестерова к портрету было в какой-то мере случайным, хотя не таким уж редким явлением. Портреты М.К. Заньковецкой, Н.А. Ярошенко, А.М. Горького художник, по свидетельству А.В. Прахова, считал только этюдами. Между тем вся направленность искусства Нестерова, его интерес к выражению сокровенных чувств и мыслей человека, казалось, должны были привести к портрету.

В том же году был написан портрет княгини Н.Г. Яшвиль (1905, Киевский государственный музей русского искусства). Если в портрете жены художник, изображая близкого ему человека в обычной для него обстановке, строил образ на привычной интимности мотива, то здесь главным становится выражение внутренней приподнятости и строгой возвышенности образа. Фигура женщины помещена на фоне пространственного безлюдного пейзажа, окрашенного вечерним рассеянным светом. Взгляд ее как бы скользнул по пейзажу, холодно-величавому, сумеречному, по мягкому изумрудному лугу, расстилающимся вдали холмам, окрашенным цветами приближающейся осени, и опять обратился к собственным мыслям. Яшвиль, по словам самого Нестерова, была очень энергичной, волевой женщиной. Не лишая образ сдержанной силы, художник вместе с тем изображает свою модель в момент одинокого душевного раздумья, столь характерного для эмоционального строя его сюжетных картин.

Органически найдено построение портрета в легком, чуть изогнутом движении силуэта фигуры. Этот силуэт говорит об образе человека столько же, сколько лицо, полное того же тихого движения. Художник строит образ не на конкретной обрисовке характера, как было, например, в портретных работах Репина или Крамского, а на эмоциональной выразительности целого, на выразительности пейзажа, раскрывающего и дополняющего душевное состояние человека. Цветовая гамма, прекрасно связывая фигуру с пейзажем, помогает создать впечатление внутренней слитности природы и человека. Все компоненты портрета уже подчинены не столько раскрытию характера, сколько выражению основного настроения.

Внутренняя чистота, женственность и вместе с тем тихое одинокое раздумье, заключенное в образе, выражали не только представления художника и его идеалы, но и представления большого круга русской интеллигенции того времени. Эта картина обладает широтой концепции, во многом выходящей за пределы чисто портретной задачи (недаром портрет известен под названием «Амазонка»).

Если в портрете дочери или в портрете Н.Г. Яшвиль, несмотря на всю реальность изображенных людей и природы, есть возвышенность, граничащая с отвлеченностью, то в портрете художника Яна Станиславского (1906, Национальная галерея в Кракове) человек и пейзаж предельно конкретны, даже будничны. Нестеров со вниманием пишет одутловатое больное лицо, усталые большие руки, одежду, тяжело спадающую с плеч. Мастер не только раскрывает характерные черты своей модели, но и в трактовке пейзажа прибегает к мотиву, привычному для мира чувств, мира образов Яна Станиславского.

Портрет дочери, О.М. Нестеровой, безусловно, произведение более совершенное и значительное по широте концепции, чем портрет Яна Станиславского. Но в последнем появились черты, очень важные для дальнейшего пути художника. Здесь явно виден поворот Нестерова к конкретному, непредвзятому изображению человека, к раскрытию в образе не только своего мировоззрения, но и характера портретируемого, его состояния, настроения; при этом сохранены обобщенность и концепционность решения. Теми же качествами отмечен и портрет Л.Н. Толстого (1907, Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве), написанный Нестеровым в Ясной Поляне; портрет отличается колористическими достоинствами, прекрасно написаны фигура и пейзаж, но чувствуется внутренняя незавершенность характеристики; недаром Нестеров считал этот портрет этюдом.

Все эти годы отмечены не только повышенным интересом к портрету. В 1905 году Нестеров обращается к созданию многофигурной народной сцены «Гражданин Минин» (эскиз, гуашь, частное собрание в Москве). Появляются у художника и чисто пейзажные картины. В «Осеннем пейзаже» (1906, Государственная Третьяковская галерея), построенном на ритмических линейных повторах, композиционной динамике и сочетаниях свинцового, желтого, изумрудного, зеленого, малинового цветов, художник достигает большого обобщения и вместе с тем напряженности в изображении природы. Картина отличается от пейзажных фонов Нестерова 1890-х годов, отмеченных пристальным вниманием к деталям и вместе с тем общей идеализацией.

После 1907 года Нестеров снова обращается к своим старым мотивам, что во многом можно объяснить интересом интеллигенции к религиозным вопросам в этот период.

Картину Нестеров писал в период Первой мировой войны, в период углубления человеческих страданий, народного горя, обострения социальных конфликтов, в период назревания революции. Художник, чутко воспринимавший события жизни, показывая духовные искания различных людей прошлого и настоящего, понимаемые им прежде всего как искания религиозные, пытается определить и утвердить свою концепцию смысла духовной жизни русского человека, русского народа. Однако его концепция, заключавшаяся во всеобщем примирении на почве христианской идеи, была очень скоро опрокинута бурными событиями революции.

После окончания «На Руси» Нестеров в очень короткий срок написал картину «Философы» (1917, Государственная Третьяковская галерея). Она явилась своеобразным отражением тех поисков истины, тех душевных переживаний, которые были свойственны русской интеллигенции, и нашли свое отражение в произведениях Достоевского, Лескова, Чехова, Л. Толстого и многих других. Художник изобразил двух христианских философов Павла Флоренского и Сергия Булгакова идущими тихим вечером, когда в лесу яркие краски лета уже потухли и отблески света падают на лица. Но позы, движения, выражение характеров весьма далеки от спокойствия, разлитого в природе. Этот двойной портрет также может быть назван сюжетной картиной, что и подтвердил Нестеров, дав ему обобщенное название. Замысел художника нашел реальное воплощение в образах людей, жизненный путь которых был наполнен духовными исканиями, близкими многолетним исканиям самого художника. Портрету свойственна наряду с обобщенностью формы большая конкретность в изображении людей. Их характеры, несмотря на объединенность общими помыслами, очень различны.

Внутренняя затаенность, сосредоточенность и вместе с тем мягкость тишайшего Флоренского, тонкий абрис его фигуры в белом, жест левой руки, опушенный взгляд противопоставлены с трудом сдерживаемой активности Булгакова, упорному выражению липа, всклокоченным волосам над крутым лбом, всей его тяжеловатой, несколько подавшейся вперед фигуре.

Нестеров считал «Философов» одной из своих лучших работ; видимо, внутренне она отвечала задачам, которые он перед собой ставил в этот период. «Философы» во многом явились развитием принципов, намеченных в портретном искусстве Нестерова в период 1905-1906 годов. Тот путь к объективному раскрытию характера человека, который был заложен в портрете Яна Станиславского, здесь получил свое дальнейшее развитие. Причем художник уже не испытывает открытой симпатии к своим моделям, в его отношении к ним есть скорее какая-то едва уловимая скептическая нота. Но Нестеров вместе с тем сочетает здесь свое отношение с общей идеей, отнюдь не предвзятой, а реально вытекающей из конкретного жизненного пути изображаемых людей.

Эта конкретность, острота восприятия уже не какой-либо одной стороны, как было прежде, а раскрытие характера в целом проявились и в «Архиепископе», написанном осенью 1917 года (Государственная Третьяковская галерея) и изображающем одного из знаменитых русских иерархов архиепископа Антония Волынского (Храповицкого). Главными в характеристике являются руки и лицо, отчетливо выступающие на фоне пышного церковного облачения и сверкающего оклада иконостаса. Образ архиепископа по сравнению с предшествующими работами поражает отчетливой объективностью. Здесь видно, сколь большой путь был проделан художником от поэтической идеализации до почти критического раскрытия внутренней сущности человека.

Творчество Нестерова вступало в новую фазу, постепенно, но вместе с тем глубоко и основательно подготовленную в предшествующий период. Перелом произошел почти незаметно; он был связан с событиями, происходившими в жизни страны, в жизни людей, и с осознанием этих событий Нестеровым; он был связан с внутренним ростом самого художника, с освобождением его от многих иллюзий.

В предисловии к своей книге «Давние дни» художник писал: «Я избегал изображать так называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека, живущего внутренней жизнью». Именно изображение внутренней жизни человека и составляет основу всех лучших дореволюционных произведений Нестерова. Задача эта весьма близка русскому искусству того времени. Достаточно привести, например, имена Левитана, Серова, Врубеля, Голубкиной. И вместе с тем искусство Нестерова в рассматриваемый период отличается от многих художественных направлений того времени. В основе его творчества прежде всего лежит этическая проблематика, связанная с религиозно-философскими идеями времени.

Нестеров М. В.

Нестеров поэтизирует русскую природу и русскую старину, стремится найти нравственный идеал в людях прошлого, искренне и глубого верующих. Нестеров воплотил в своем творчестве феномен, который можно назвать «национальным романтизмом». В его картинах сливаются человек и природа, а в русском искусстве появляются такие понятия, как «нестеровский человек» и «нестеровская природа». И действительно, если мы посмотрим на картины этого художника, то увидим, как легко их отличить от пейзажей других живописцев.

Деревья Нестерова хрупки до болезненности. Голубизна неба безмятежно чиста, нежна, прозрачна. Лишь изредка, как бы случайно, на фоне осеннего неба возникают темные силуэты елей. Во всех этих картинах есть еще некий своеобразный романтизированный историзм. Главки русских деревянных церквей на фоне неба, скит или просто сарай, такой, какие испокон веков строят на Руси.

Благовест

Пустынник (1889)

За приворотным зельем (1888)

«Опера-картина», как назвал ее сам автор, изобразив сцену, наивно придуманную в духе салонно-исторических русских повестей и романов второй половины 19-го века.

Благословление отрока Варфоломея

Царевич Дмитрий (1924)

Девушка у пруда

Два лада (1905)

Две сестры (1915)

Философы (С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский) 1917

Кончина благоверного князя Александра

Лисица (1914)

На горах

Осенний пейзаж (1906)

Осенний пейзаж с женщиной (1934)

Портрет академика Павлова

Послушницы на берегу реки (1920-е)

Путники. За Волгой

Сказание о невидимом граде Китеже

Соловки (1917)

Святая Русь (1914)

У озера (1921)

Великий постриг

Видение отроку Варфоломею (1889)

За Волгой. Пастушок. (1922)