Что обеспечивает гетерохронность роста и развития тест

Закономерности роста и развития. Гетерохонность роста и развития. Надежность биологической системы.

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Закономерности роста и развития. Гетерохонность роста и развития. Надежность биологической системы.

Закономерности роста и развития:

1. Закономерность – неравномерность непрерывного роста и развития

2. Закономерность – неодновременность роста и развития отдельных органов и систем (гетерохронность)

3. Закономерность – обусловленность процессов роста и развития отдельных органов и систем пола. Влияние гормонов на обмен веществ на мышечную ткань, на мышление, на психофизические особенности, на тип дыхания

4. Закономерность – обусловленность процесса роста и развития факторами наследственности и среды.

По словам С. И. Гальперина, рост и развитие отдельных органов, их систем и всего организма происходят неравномерно и неодновременно – гетерохронно. Предложил учение о гетерохронии и обосновал вытекающее из него учение о системогенезе выдающийся физиолог П. К. Анохин. По его мнению, под функциональной системой надо понимать широкое функциональное объединение различно локализованных структур на основе получения конечного приспособительного эффекта, необходимого в данный момент.

Гетерохрония проявляется периодами ускорения и замедления роста и развития, отсутствием параллелизма в этом процессе. Ряд органов и систем растет и развивается неодновременно: какие-то функции развиваются раньше, какие-то позднее. Гетерохрония обуславливается, как только филогенезом и его повторением в онтогенез, что является биогенетическим законом. Она определяется условиями существования, которые изменяются на всех этапах онтогенеза детей.

Поскольку единство организма и условий его жизни обеспечивается нервной системой, изменение условий существования организма влечет изменение функций и строения нервной системы. Таким образом, в росте и развитии организма, отдельных его органов и систем главная роль принадлежит условным и безусловным рефлексам.

Надежность биологических систем

К общим законам индивидуального развития известный советский физиолог и педагог А. А. Маркосян предложил относить и надежность биологических систем, под которой принято понимать такой уровень регулирования процессов в организме, когда обеспечивается их оптимальное протекание с экстренной мобилизацией резервных возможностей и взаимозаменяемости, гарантирующей приспособление к новым условиям и с быстрым возвратом к исходному состоянию.

В соответствии с этой концепцией весь путь развития от зачатия до смерти проходит при наличии запаса жизненных возможностей. Этот резерв обеспечивает развитие и оптимальное течение жизненных процессов при изменяемых условиях внешней среды. Например, в крови одного человека имеется такое количество тромбина (фермента, участвующего в свертывании крови), которого достаточно для свертывания крови у 500 человек. Бедренная кость способна выдержать растяжение в 1500 кг, а большая берцовая кость не ломается под тяжестью груза в 1650 кг, что в 30 раз превышает обычную нагрузку. В качестве одного из возможных факторов надежности нервной системы рассматривается и огромное количество нервных клеток в организме человека.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Что обеспечивает гетерохронность роста и развития тест

Под развитием понимают три основных процесса:

1) рост – увеличение числа клеток (в костях, легких и других органах) или увеличение размеров клеток (в мышцах и нервной ткани), т. е. количественный процесс;

2) дифференцирование органов и тканей;

3) формообразование, т. е. качественные изменения.

Эти процессы тесно взаимосвязаны. Например, ускоренный рост тела замедляет процессы формообразования, дифференцирования тканей, развитие вторичных половых признаков, а усиленные процессы полового развития замедляют рост тела, нарастание мышечной массы.

Весь жизненный цикл (после рождения человека) делится на отдельные возрастные периоды, т. е. отрезки времени онтогенеза, каждый из которых характеризуется своими специфическими особенностями организма – функциональными, биохимическими, морфологическими и психологическими.

Возрастная периодизация основана на комплексе признаков: размеры тела и отдельных органов, их масса, окостенение скелета (костный возраст), прорезывание зубов (зубной возраст), развитие желез внутренней секреции, степень полового созревания (баллы полового развития), развитие мышечной силы и пр.

С учетом количественных и качественных изменений в организме различают следующие возрастные периоды: 1-10 дней – новорожденный; 10 дней – 1 год – грудной возраст; 1–3 года – раннее детство; 4–7 лет – первое детство; 8-12 лет (мальчики) и 8-11 лет (девочки) – второе детство; 13–16 лет (мальчики) и 12–15 лет (девочки) – подростки; 17–21 год (юноши) и 16–20 лет (девушки) – юношеский; 22–35 лет – первый зрелый; 35–60 лет (мужчины) и 35–55 лет (женщины) – второй зрелый; 60–74 года – пожилой; 75–90 лет – старческий; 90 лет и более – долгожители,

В школьном обучении выделяют дошкольный возраст (до 6–7 лет), младший школьный (до 9-10 лет), средний (до 13–14 лет) и старший школьный возраст (до 16–17 лет, а в связи с продлением до 12-летнего срока обучения в школе – до 18–19 лет).

Особо отмечают период полового созревания (так называемый переходный, или пубертатный, период (греч. пубертис «оперение»), выделяя препубертатный период (11–13 лет),

1-ю фазу пубертата – мальчики 13–15 лет и девочки 11–13 лет,

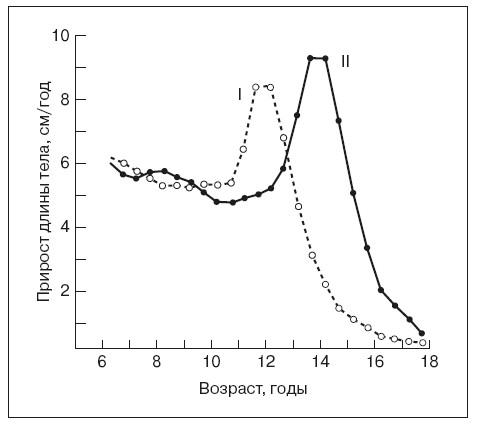

2-ю фазу пубертата – мальчики 15–17 лет и девочки 13–15 лет. В этот период происходит существенная гормональная перестройка в организме, развитие вторичных половых признаков, заметное ухудшение условно-рефлекторной деятельности, двигательных навыков, увеличиваются вегетативные изменения при нагрузках, возрастает утомление, затрудняется речь, отмечается неуравновешенность эмоциональных реакций и поведения. Заметным является пубертатный скачок роста – значительный годовой прирост длины тела – у девочек около 13 лет, у мальчиков – около 14 лет (рис. 46).

Рис. 46. Пубертатный скачок роста длины тела у девочек (I) и мальчиков (II)

Основными закономерностями возрастного развития являются периодизация и гетерохронность (греч. гетерос. – «другой», хронос – «время»), т. е. неравномерность и разновременность роста и развития.

В ходе онтогенеза наблюдаются определенные периоды формирования отдельных функций и органов, ускорение и замедление их роста. Периоды ускорения развития различных функций не совпадают. Наиболее интенсивный рост длины тела происходит на протяжении первого года жизни и в период полового созревания: в среднем у девочек в 12–13 лет, у мальчиков в 14–15 лет. Речь формируется до 2–3 лет, а речевая регуляция движений с 4–5 лет. В возрасте 6–7 лет начинается смена молочных зубов на постоянные. Основные позы тела осваиваются до одного года, а основной фонд движений закладывается до трех лет. В возрасте 6-12 лет достигается максимальное развитие иммунной ткани в организме. До 8 лет увеличивается длина шага, а с 8–9 лет нарастает темп ходьбы и бега. После 14 лет заметно нарастают масса тела и сердца.

Периодизация в развитии мозга проявляется в более раннем созревании первичных (проекционных) полей коры больших полушарий (до рождения и первые годы после рождения), затем – вторичных полей (зон опознания и осмысления информации) и в наиболее позднем созревании ассоциативных третичных полей (зон афферентного синтеза, прогнозирования и формирования программ поведения). Анатомически (по толщине и занимаемой территории) третичные поля к 7–8 годам созревают лишь на 80 % от размеров взрослого мозга, а функциональное их развитие продолжается вплоть до 18–20 лет и более.

В связи с основными закономерностями возрастной периодизации строится программа обучения детей в школе, нормирование физических и умственных нагрузок, определение размеров мебели, обуви, одежды и пр. Закономерности роста и развития человека учитываются в законодательстве – возможность получить работу, вступить в брак, нести ответственность за проступки, получать пенсию и пр.

Тест на тему «Закономерности онтогенеза (роста и развития организма)»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Тема 1. Закономерности онтогенеза (роста и развития организма)

Выберите один, наиболее правильный, ответ

а) индивидуальное развитие организма от момента рождения до смерти;

б) индивидуальное развитие организма от момента зачатия до смерти;

в) индивидуальное развитие организма от момента рождения до настоящего времени.

а) снижение биологической надежности в критические периоды развития;

б) разновременное и неравномерное развитие и созревание органов и систем организма;

в) ускоренное, по сравнению со среднестатистическим, развитие.

3. Возраст, который необходимо учитывать при планировании физической нагрузки детей:

б) биологической надежностью;

в) ретардацией развития.

а) только повышаться;

б) только понижаться;

в) повышаться и понижаться.

6. Фазы интенсивного роста организма отмечаются в следующие периоды:

а) 0–1 год, 6–7 лет, 11–15 лет;

б) 1–3 года, 8–10 лет, 10–15 лет;

в) 1–3 года, 6–7 лет, 11–15 лет.

а) патологическое отклонение от нормы;

б) ускорение физического развития и формирования функциональных систем организма;

в) разновременное созревание систем организма;

г) определенный уровень резервных возможностей организма.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс профессиональной переподготовки

Методическая работа в онлайн-образовании

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДВ-509520

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года

Время чтения: 1 минута

Госдума приняла закон об использовании онлайн-ресурсов в школах

Время чтения: 2 минуты

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

В МГПУ сформулировали новые принципы повышения квалификации

Время чтения: 4 минуты

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Минпросвещения намерено расширить программу ускоренного обучения рабочим профессиям

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Возрастная анатомия, физиология, гигиена.

1.Основные этапы развития человека (Этапы онтогенеза; созревание детского организма Классификация возрастных периодов. Особенности возрастных критических периодов.)

2.Закономерности роста и развития детей (Этапы онтогенеза; созревание детского организма. Физическое развитие как показатель здоровья и социального благополучия. Влияние факторов внешней среды на функционирование и развитие организма ребенка.

Онтогенез человека – формирование психических структур, которое происходит в детстве, а также в процессе индивидуального развития организма. Данное понятие тесно переплетается с жизненным путем. Последний состоит из поступков, выборов, действий.

Онтогенез человека заключается в изменениях, которые носят последовательный, закономерный характер. Они обычно выглядят как движение от самого низшего к наивысшему (как структурное и функциональное видоизменение, совершенствование).

Онтогенез человека подразделяется на несколько крупных периодов. Эти этапы проходят все многоклеточные существа.

Эмбриогенез Эта стадия ограничена теми временными рамками, в пределах которых развитие человека проходит еще в утробе, под защитой плаценты. Соответственно, эмбриогенез длится 9 месяцев и состоит из нескольких подэтапов. Первый связан с моментом встречи родительских клеток, то есть с оплодотворением. В это время происходит естественный отбор зародышевых клеток, поскольку не все они имеют способность к полноценному развитию. На втором подэтапе происходит преобразование одной клетки в многоклеточный организм. Третий характеризуется дифференциацией клеток, что приводит к появлению первичных типов тканей. К двум месяцам начинает функционировать плацента, которая не только защищает плод, но и питает его. В остальные месяцы формируются, растут и приобретают свою функциональную активность органы. Заканчивается этот этап появлением на свет малыша, то есть родами.

Новорожденность. В этот период происходит адаптация только что появившегося на свет человека к окружающему миру. Происходит разрыв с организмом матери, поэтому для дальнейшей успешности процесса развития необходимо сохранить тесную связь мамы и ребенка. Сначала все реакции малыша не связаны с внешними раздражителями. Но онтогенез нервной системы приводит к тому, что через несколько месяцев происходит комплекс оживления .

Младенчество. Именно с этого периода в развитии отслеживается смена психической активности, которая связана либо с манипуляциями с предметами, либо с общением. В этот период происходит становление эмоционального общения ребенка с мамой. Формируется доверие (недоверие) к окружающему миру.

Дошкольный период. Общение выходит на первый план. Пробуждаются гностические потребности у малыша. Игра занимает практически все свободное время, если раньше ребенок предпочитал играть в одиночку, то теперь стремится к взаимодействию со сверстниками. В лепке, рисовании происходит переход от наглядно-действенного мышления к образном

Младший школьный возраст В этот период на первый план выходит учеба. Появляется другой значимый взрослый (кроме родителей) – учитель. В этот период активно развиваются мотивационная сфера, а также внимание и память. Игры начинают носить соревновательный характер.

Кратко обозначим остальные социально-возрастные периоды онтогенеза, где границы биологического возраста все в большей степени могут не совпадать с характеристикой социально-психического развития личности:

Созревание детского организма. Созревание детского организма сопровождается ростом, развитием и формообразованием.

Рост ребенка — это количественные изменения, происходящие в развивающемся организме: увеличение количества клеток, массы тела и его размеров.

Развитие ребенка выражается в качественных изменениях, происходящих в организме. Многие органы детского организма проходят сложный путь развития и формирования. Таковы окостенение скелета, формирование мышц, нервной системы, изменение функций желез внутренней секреции, половое развитие. Формирование организма не завершается в детском возрасте: оно продолжается и в юношеском, и в зрелом, и в старческом возрасте.

Формообразованием называют процесс изменения пропорций растущего организма. Форма тела людей в разном возрасте неодинакова. Новорожденный ребенок имеет большую голову, короткие ноги, а взрослый человек — относительно небольшую голову и длинные ноги. Высота головы у новорожденного составляет 1/4. У ребенка младшего школьного возраста — 1/6, а у взрослого человека — 1/8 длины тела. Ноги у взрослого человека составляют 1/2, а у новорожденного — 1/3 длины тела.

Рост и развитие ребенка отличаются не только непрерывностью, но и неравномерностью.

На первом году жизни рост ребенка увеличивается на 25 см, на втором — рост замедляется, после чего ежегодная прибавка составляет 10 см.

У детей младшего школьного возраста рост еще более замедлен: годовая прибавка составляет всего 3—5 см.

Дальнейшее усиление роста наблюдается в начале периода полового созревания (у девочек к 11—12 , у мальчиков к 14—15 годам). До 10 лет мальчики и девочки растут с одинаковой скоростью, но начиная с 11—12 лет девочки обгоняют в росте мальчиков. Мальчики начинают обгонять девочек в росте с 14—15 лет.

Неравномерность развития сказывается и на массе тела детей.

Как правило, усиленный рост ребенка сопровождается замедлением процессов дифференцировки и, наоборот, усиленная дифференцировка вызывает замедление роста организма.

Например, сердце ребенка усиленно растет в течение первых двух лет, а дифференцировка тканей сердца в этот период очень незначительна. У детей младшего школьного возраста размер и объем сердца увеличиваются постепенно, зато происходит интенсивное совершенствование его нервного аппарата. В младшем подростковом возрасте рост, увеличение объема сердца и дифференцировка его тканей происходят равномерно.

Измерения роста стоящего ребенка позволяют судить о развитии его костного аппарата, измерения роста сидящего ребенка дают сведения о возрастных изменениях пропорций его тела. Измерения массы тела ребенка свидетельствуют о развитии его мышечной системы, об его упитанности. Измерения объема грудной клетки и ее подвижности при вдохе говорят о степени развития дыхательных мышц ребенка.

Полученные данные сопоставляют со стандартами физического развития детей и устанавливают соответствие или несоответствие их средним показателям стандартов, Пользуясь стандартами, следует учитывать, что для каждой местности есть свои средние стандарты, которые не вполне соответствуют стандартам показателей физического развития детей в других местностях. На физическое развитие детей оказывают влияние, например, различия условий жизни в разных климатических поясах, в городе и сельской местности и пр.

Единого мнения о причинах, вызвавших акцелерацию, нет. Очевидно, данный процесс обусловлен комплексом причин, в числе которых следует отметить и социальные, и биологические: улучшение питания, снижение инфекционных заболеваний, занятия спортом, развитие средств массовой коммуникации, постоянно увеличивающийся поток информации, образ жизни, новые формы и методы обучения и пр. Механизм процесса акцелерации еще далеко не выяснен.

Процесс акцелерации требует от школы, общественности и семьи большого внимания.

По поводу причин акселерации существует много различных теорий, пытающихся объяснить столь сложный феномен действием одного какого-нибудь определенного фактора: питания, некоторых витаминов, солнечных лучей, климатических условий, возрастающего объема информации, условий жизни в больших городах, браков между людьми различных национальностей и рас. Большинство ученых все же считает, что эти явления обусловлены комплексом генетических и внешних факторов, среди которых ведущее значение имеют социально-экономические условия сегодняшнего дня.

Ускоренному физическому развитию противопоставлено явление ретардации. Ретардация – замедление биологического развития организма, по мнению специалистов не является отклонением от нормы, а обусловлено изменчивостью индивидуальных темпов роста. К концу пубертатного возраста ретарданты, как правило, догоняют своих сверстников по календарному возрасту.

Организм ребенка отличается от организма взрослого выраженными особенностями строения и функций органов. Главное отличие заключается в том, что организм ребенка в отличие от организма взрослого находится в состоянии непрерывного роста и развития. Не вдаваясь в детали, под ростом подразумеваются, главным образом, происходящие количественные изменения организма, под развитием — в первую очередь, качественные, такие как процессы дифференцировки органов и тканей. Постепенно нарастая, количественные изменения приводят к качественным, в чем собственно и проявляется единство и взаимозависимость роста и развития.

Незаконченность процессов дифференцировки тканей, незавершенность функционального развития делают организм ребенка по сравнению с организмом взрослых, менее устойчивым к всякого рода неблагоприятным внешним факторам. Поэтому у детей нередко возникают различного рода функциональные расстройства и заболевания, имеющие тенденцию к острому течению.

Периоды индивидуального развития (В.В. Бунак, 1965)

Схема возрастной периодизации онтогенеза человека (Москва, 1965)

1. Новорожденные 1-10 дней

3. Раннее детство 1-3 года

4. Первое детство 4-7 лет

5. Второе детство 8-12 “ (мальчики)

6. Подростковый возраст 13-16 “ (мальчики)

7. Юношеский возраст 17-21 год (юноши)

8. Зрелый возраст, 1 период 22-35 “ (мужчины)

9. Пожилой возраст 61-74 года (мужчины)

10. Старческий возраст 75-90 лет (мужчины и женщины)

11.Долгожители 90 лет и выше

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ

Распространенная в настоящее время возрастная периодизация с выделением периода новорожденности, ясельного, дошкольного и школьного возраста, подразделяющегося, в свою очередь, на младший, средний и старший школьный возраст, отражает скорее существующую систему детских учреждений, нежели системные возрастные особенности.

В современной науке нет общепринятой классификации периодов роста и развития и их возрастных границ. Рекомендуется схема возрастной периодизации, которая имеет значительное распространение. По этой схеме в жизненном цикле человека до достижения зрелого возраста выделяют следующие периоды:

I новорожденный—1—10 дней;

II грудной возраст—10 дней—1 год;

III раннее детство—1—3 года;

IV первое детство—4—7 лет;

V второе детство—8—12 лет мальчики, 8—II лет девочки;

VI подростковый возраст—13—16 лет мальчики, 12—15 лет девочки;

VII юношеский возраст—17—21 год юноши, 16—20 лет девушки.

Критерии такой периодизации включали в себя комплекс признаков, расцениваемых как показатели биологического возраста: размеры тела и органов, массу, окостенение скелета, прорезывание зубов, развитие желез внутренней секреции, степень полового созревания, мышечную силу. В этой схеме учтены особенности мальчиков и девочек. Однако вопрос о критериях биологического возраста, в том числе выявление наиболее информативных показателей, отражающих функциональные возможности организма, которые могли бы явиться основой возрастной периодизации, требует дальнейшей разработки.

Каждый возрастной период характеризуется своими специфическими особенностями. Переход от одного возрастного периода к последующему обозначают как переломный этап индивидуального развития, или критический период.

Продолжительность отдельных возрастных периодов в значительной степени подвержена изменениям. Как хронологические рамки возраста, так и его характеристики определяются, прежде всего, социальными факторами.

Период развития ребенка от 3 до 6—7 лет. В эти годы происходит дальнейшее физическое развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей ребенка. Движения его становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, переживаний и представлений богаче и разнообразнее.

Рост детей в этот период увеличивается неравномерно — вначале замедляется до 4—6 см в год, а затем на 6—7-м году жизни ускоряется до 7—10 см в год (период так наз. первого физиологического вытяжения). Усредняя эти цифры, ориентировочно можно считать, что каждый год после первого ребенок вырастает на 5см.

Кожа в этом возрасте утолщается, делается более эластичной, количество кровеносных сосудов в ней уменьшается, она становится более стойкой к механическому воздействию. Поверхность кожи в пересчете на 1 кг веса у детей до б—7 лет больше, чем у взрослых, поэтому они могут легко перегреваться или переохлаждаться.

К 5—6 годам позвоночник соответствует форме его у взрослого. Но окостенение скелета не закончено, в нем еще много хрящевой ткани. Дети в этот период очень подвижны, у них бурно развивается мышечная система, отсюда и значительная нагрузка на скелет. Поэтому важен постоянный контроль за позой ребенка, его движениями и играми. Постель не должна быть слишком мягкой или неровной, надо пользоваться только детской мебелью. Физические нагрузки необходимы, но они должны быть посильными, и приучать к ним следует постепенно и осторожно.

С 5—6 лет у детей начинают выпадать молочные и прорезываться постоянные зубы. Чтобы этот процесс происходил правильно, надо постоянно следить за состоянием молочных зубов, своевременно лечить их, обучать ребенка правилам ухода за зубами.

В конце этого периода, заканчивается формирование органов дыхания. Ребра постепенно принимают такое же расположение, как у взрослых, развиваются дыхательная мускулатура и ткань легких. Дыхание становится все более глубоким и редким — к 7 годам частота дыханий 23—25 в 1 мин.

Нервно-психическое развитие достигает значительного уровня. Совершенствуется интеллектуальное поведение. Словарный запас постепенно увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре дети пользуются сложными фразами и предложениями; любят слушать чтение взрослых, легко запоминают стихи, могут составить небольшой рассказ, напр. о прогулке; уверенно начинают держать карандаш в руках, рисуют различные предметы, животных. Уже достаточно определенно ребенок выражает различные эмоции — радость, огорчение, жалость, страх, смущение. В этом возрасте определяются и развиваются черты характера, формируются моральные понятия, представления об обязанностях. Дети повторяют многие действия взрослых, которые должны сами строго выполнять все требования, предъявляемые ими к ребенку.

Подготовка к школе. Подготовка к школе — важный этап в жизни ребенка. Переступая школьный порог, он должен быть, приучен к самостоятельности. Тогда он сам аккуратно оденется, сам отправится в школу, на перемене в школе сумеет вымыть руки и позавтракать, придет из школы и вовремя сядет за уроки. Успехи детей в школе во многом определяются умением трудиться. Готовя их к учению, старайтесь развить и воспитать в детях любознательность, пытливость, желание узнавать. Не заставляйте малыша заниматься насильно. Лучше отложить занятия на время, подождать, пока у него возникнет интерес к ним. Очень важно пробудить интерес к труду, приучить самостоятельно умываться, одеваться, убирать за собой постель и рабочий (игровой) уголок. Не менее важен и пример родителей.

Кризис 7 лет связан с походом в школу, возникает новая социальная ситуация развития. Ведущая деятельность — учебная. Более глубже идет развитие мышления, восприятия, памяти и т.д.

ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ

Акселерация – ускорение психического и физического развития детей по сравнению с предыдущими поколениями. Термин предложен в 1935 году Е. Кохом. Первоначально обозначал ускорение роста и созревания детей и подростков ХХ века по сравнению с детьми и подростками ХIХ века. Сейчас такой вид акселерации называется эпохальной. Например, длина тела новорожденных к концу ХХ века увеличилась на 2 – 2,5 см, масса – на 0,5 кг.

Возможные причины эпохальной акселерации:

— увеличение светового дня (за счет искусственного освещения);

— урбанизация расселения (увеличение городского населения);

— увеличение уровня радиации и углекислого газа в атмосфере;

— гетерозис (увеличение числа межэтнических браков);

— улучшение социальных и социально-гигиенических условий жизни населения промышленно развитых стран: лучшее питание, занятия спортом, научно-технический прогресс, более высокий уровень образования родителей.

Внутригрупповая акселерация – это ускорение физического развития отдельных детей и подростков в определенных возрастных группах. Так для 13 – 20% детей любой возрастной группы характерны более высокий рост, большие возможности дыхательной системы, большая мышечная сила, быстрее происходит половое созревание, несколько быстрее осуществляется психическое развитие.

Ретардация – задержка физического развития и формирования функциональных систем организма ребенка. Их число также составляет 13 – 20% в любой возрастной группе (это важно для определения школьной зрелости при поступлении детей в школу, так, например, создают специальные группы для детей с замедленным физическим развитием).

Возможные причины ретардации:

— наследственные и врожденные нарушения;

— факторы социального характера (в том числе неправильное воспитание детей, воспитание детей в неблагополучных семьях).

Для понимания жизненного цикла человека необходимы определение последовательной смены состояний развития, однонаправленности и необратимости времени жизни, т. е. топологическая характеристика этого времени. Вместе с тем следует учитывать длительность существования индивида, определяемую общей продолжительностью жизни всех индивидов данного вида, – метрическую характеристику жизненного цикла и его отдельных моментов. Обе эти характеристики представлены, например, в новейшей схеме возрастной периодизации, принятой на одном из международных симпозиумов. В этой схеме период развития (слева) количественно определяется продолжительностью его существования, измеряемой первоначально днями, затем годами и десятилетиями

Вторая стадия детства (от 18 месяцев до 5 лет) – дошкольное детство – характеризуется развитием перцептивных, мнемических и элементарных мыслительных процессов (предоперационных представлений), сложных манипуляций и действий с вещами, накоплением опыта поведения в различных жизненных ситуациях. Эта стадия отличается интенсивным развитием речи, формированием словесных связей в процессе общения. Однако наряду с ними применяются и более ранние, несловесные средства общения (экспрессивные формы поведения: мимика, жестикуляция, поза, интонации). Постепенно упрочиваются семейные и другие социальные отношения в ближайшей среде.

Поскольку в Англии школьное обучение начинается с пятилетнего возраста, Д. Б. Бромлей указывает границы следующей стадии детства – раннего школьного детства – от 5 до 11 или 13 лет. Эта стадия, по ее определению, характеризуется ассимиляцией культуры через образование, развитием символического начала в мышлении и поведении, усвоением конкретных операций группирования и т. д. Во многих отношениях эта стадия имеет решающее значение для социализации индивида, поскольку она осуществляется уже не только эмпирически, посредством накопления опыта поведения в общественной среде, но и рационально, путем освоения основ морали и регулирования связей на этих основах.

Цикл юности состоит из двух стадий:

1) полового созревания – старшего школьного детства (ранняя юность), длящегося от 11-13 до 15 лет (в английских условиях), и

2) поздней юности (15-21 год). Надо отметить, что начиная с этого цикла Д. Б. Бромлей характеризует развитие определенными сдвигами личности, ее статуса, ролей, позиций в обществе и именно этот подход отличает ее классификацию от других, например от классификации Дж. Биррена. Вместе с тем она пытается отметить наиболее важные психофизиологические изменения индивида в различные периоды жизни.

Ранняя взрослость – это овладение ролью взрослого человека, правовая зрелость, избирательные права, экономическая ответственность – в общем, полное включение во все виды социальной активности своей страны. На этой стадии складывается собственная семья и строится собственный образ жизни: вступление в брак, рождение первого ребенка, установление круга знакомств, связанных с общей работой. На работе осваиваются профессиональные роли, продолжается профессиональная подготовка и начинается совершенствование мастерства. Для атлетических достижений эта стадия является годами «пик», или оптимума, хотя во многих видах спорта эти достижения возможны, по данным Д. Б. Бромлей*, и позже (до 35 лет).

* Разумеется, вся хронологическая характеристика стадий Д. Б. Бромлей связана с особенностями экономической, правовой и т. д. жизни современной Англии и других капиталистических стран.

Среднюю взрослость Д. Б. Бромлей характеризует следующим образом: годы «пик», или оптимума, для интеллектуальных достижений, консолидация социальных и профессиональных ролей по роду службы, накопление сравнительно постоянных материальных средств и социальных связей, лидерство в различных видах деятельности и старшинство по возрасту среди многих сотрудников и знакомых, легкий упадок некоторых физических и умственных функций, проявляющийся при максимальной деятельности.

Поздняя зрелость имеет своими главными чертами продолжение установления специальных (по роду занятий) и социальных ролей с доминированием некоторых из них и ослаблением других, уход детей из семьи и изменение в связи с этим образа жизни (возвращение некоторых женщин к служебной роли), менопауза, дальнейший упадок физических и умственных функций. По многим экспериментальным данным, средняя точка этой стадии развития находится между 45-50 годами.

Предпенсионный возраст характеризуется более очевидным упадком физических и умственных функций, дальнейшим ослаблением сексуальных функций и интересов. Вместе с тем это годы «пик» для наиболее общих социальных достижений – положения в обществе, власти и авторитета, частичной освобожденности от занятий и отбора наиболее интересных для личности общественных дел. Не в меньшей мере существенно, как подчеркивает Д. Б. Бромлей, изменение всей мотивации в связи с подготовкой к предстоящему пенсионному образу жизни, ожиданием старости или сопротивлением ее наступлению.

Цикл старения состоит из трех стадий:

1) «удаления от дел» («отставки», по выражению автора, 65-70 лет);

2) старости (70 и более лет) и

3) последней стадии дряхлости, болезненной старости и смерти (максимум – около 110 лет в условиях Англии и Западной Европы).

Первая из этих стадий характеризуется повышением впечатлительности (восприимчивости) к нарушениям жизненного стереотипа и «психическим беспорядкам» в ближайшем окружении; увеличивающейся потребностью в коммуникации, обострением чувства родства и привязанностей к близким людям; освобождением от служебной роли и общественных дел или продолжением некоторого рода деятельности с целью поддержания авторитета и власти; адаптацией к новым условиям жизни без постоянных и напряженных занятий; ухудшением физического и умственного состояния. Старость характеризуется Д. Б. Бромлей весьма лаконично: полная незанятость в обществе, отсутствие каких-либо ролей, кроме семейных, растущая социальная изоляция, постепенное сокращение круга близких людей, особенно из среды сверстников, физическая и умственная недостаточность.

Последняя стадия – одряхление, болезненная старость – характеризуется нарастанием явлений сенильности в поведении и психической сфере, окончательным нарушением биологических функций, хроническими болезненными состояниями, смертью. Для этой стадии Д. Б. Бромлей уже не нашла каких-либо социальных характеристик и определений состояния личности, субъекта и внутреннего мира престарелого человека, переживания им прожитой жизни и ожидания смерти. Между тем старость и дряхлость – сложнейшие социально-психологические проблемы, которые еще не изучаются геронтологией, хотя гериатры из среды психиатров и невропатологов много делают для лечения пресенильных психозов и сенильных состояний. Увеличение не только средней, но и нормальной продолжительности человеческой жизни с научно-техническим прогрессом и социальным развитием, а в связи с этим относительное постарение населения делают насущно необходимыми правильную постановку и решение названных проблем.

Сопоставляя классификацию Д. Б. Бромлей с многими другими, следует признать ее наиболее пригодной для целей периодизации жизненного цикла и исследования взаимосвязей возраста и поворотных моментов жизненного пути.

Классификация возрастов по психофизиологическим характеристикам развития включает, таким образом, следующую цепь фазных преобразований жизненного цикла человека: младенчество, раннее детство, детство, отрочество, юность, молодость, средний возраст, пожилой, старый, престарелый (дряхлость)*. Самые моменты преобразований (генетические переходы) могут выделяться как дискретные величины, имеющие то или иное значение для всего жизненного цикла («критические» точки развития). Наиболее сложное дело – определение продолжительности каждого из этих явлений развития (фаз и дискретных моментов), поскольку следует учитывать: а) гетерохронность функциональных и личностных изменений; б) возрастную и индивидуальную изменчивость в изменяющихся исторических условиях.

* Выделение отрочества и молодости как особых периодов, разделенных периодом юности, диктуется наличием новых для развития психофизиологических характеристик.

Критические возрасты : за короткий срок ребенок меняется весь в целом. Особенности : границы неотчетливы, в середине – кульминация; трудновоспитуемость; негативный характер развития. Потеря приобретенного прежде, «Пустыня отрочества».

Кризисы – это переломные моменты в развитии, когда сильно меняются условия, например, ребенок из утробы попадает во внешнюю среду. Но негативизм, инволюция – не вся суть кризиса. Наоборот, происходит созидание, положительное построение личности. Имеют 3 фазы, предкритическая, критическая и посткритическая (с литическими переходами).

Новорожденность: изменение всего строя жизни; все – сплошное новообразование, хотя регресс – даже физический, падение веса

1 год : речь и прямохождение

3 года : новые черты личности; если кризис происходит вяло, это тормозит аффективное и волевое развитие

7 лет : рост самостоятельности, изменение отношений со сверстниками.

13 лет : переход к высшей форме интеллектуальной деятельности, к пониманию и дедукции

Новообразования, возникшие в кризисе, специфичны и переходны, в отличие от возникших в стабильные возраста. Они отмирают, поглощаются следующими новообразованиями, не входят неизменными в структуру личности, подчиняются и растворяются, латентно участвуя в «подземном развитии». Ребенок развивается неравномерно. Есть относительно стабильные периоды, а есть критические возраста. Кризисы открыты эмпирическим путём, причём в случайном порядке 7,3, 13,1,0. Во время критического периода ребенок за очень короткий срок меняется весь в целом, в основных чертах личности. Это революционное,. бурное, стремительное течение событий как по темпу, так и по смыслу совершающихся перемен.

Границы, отличающие начало и конец кризиса от смежных периодов, крайне неотчётливы. Кризис возникает незаметно, очень трудно определить момент его наступления и окончания. Резкое обострение (кульминация) наступает в середине кризиса. В это время он достигает апогея.

Трудновоспитуемость детей в критические периоды в своё время послужила отправной точкой их эмпирического изучения. Наблюдается строптивость, падение успеваемости и работоспособности, возрастание количества конфликтов с окружающими. Внутренняя жизнь ребенка в это время связана с мучительными переживаниями.

Негативный характер развития. Отмечено, что во время кризисов совершается скорее разрушительная, чем созидательная работа. Ребенок не столько приобретает, сколько теряет из приобретенного прежде. Однако возникновение нового в развитии непременно означает отмирание старого. Одновременно в в критические периоды наблюдаются и конструктивные процессы развития – новообразования (Выг).

Новообразования критических периодов носят переходный характер. т.е. они не сохраняются в том виде, в котором возникают.

Период времени, когда ребенок отделен от матери физически, но связан с ней физиологически, и составляет период новорожденности. Этот период характеризуется катастрофическим изменением условий жизни, помноженным на беспомощность ребенка. Все это могло бы привести к гибели ребенка, если бы не сложилась особая, социальная ситуация его развития. C самого начала возникает ситуация объективно необходимых отношений между ребенком и взрослым. Все условия жизни ребенка сразу же социально опосредованы. Однако социальная ситуация развития должна установиться. Единство ребенка и матери должно появиться. То единство, которое существует с самого начала, идет со стороны матери, а со стороны ребенка, пока еще ничего нет.

Кризис трех лет Кризис трех лет впервые был описан Эльзой Келер в работе «О личности трехлетнего ребенка». Ею были выделены несколько важных симптомов этого кризиса.

Негативизм. Это отрицательная реакция, связанная с отношением одного человека к другому человеку. Ребенок отказывается вообще подчиняться определенным требованиям взрослых. Негативизм нельзя смешивать с непослушанием. Непослушание бывает и в более раннем возрасте.

Обесценивание взрослых. Ш. Бюлер описала ужас семьи, когда мать услышала от ребенка: «дура».

Протест-бунт, который проявляется в частых ссорах с родителями «Все

поведение ребенка приобретает черты протеста, как будто ребенок находится в состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними»,- писал Л. С. Выготский.

В семье с единственным ребенком встречается стремление к деспотизму. Ребенок проявляет деспотическую власть по отношению ко всему окружающему и изыскивает для этого множество способов.

Кризис трех лет представляет собой ломку взаимоотношений, которые существовали до сих пор между ребенком и взрослым. К концу раннего возраста возникает тенденция к самостоятельной деятельности, которая знаменует собой то, что взрослые больше не закрыты для ребенка предметом и способом действия с ним, а как бы впервые раскрываются перед ним, выступают как носители образцов действий и отношений в окружающем мире. Феномен «Я сам» означает не только возникновение внешне заметной самостоятельности, но и одновременно отделение ребенка от взрослого человека. В результате такого отделения взрослые как бы впервые возникают в мире детской жизни. Мир детской жизни из мира, ограниченного предметами, превращается в мир взрослых людей.

манерничание ; ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа закрыта);

симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он старается этого не показать. Возникают трудности воспитания ребенок начинает замыкаться и становится неуправляемым.

В основе этих симптомов лежит обобщение переживаний. У ребенка возникла новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь небезразлична для внешней, она на нее влияет. Возникновение внутренней жизни – чрезвычайно важный факт, теперь ориентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни.

Кризис требует перехода к новой социальной ситуации, требует нового содержания отношений. Ребенок должен вступить в отношения с обществом как с совокупностью людей, осуществляющих обязательную, общественно необходимую и общественно полезную деятельность. В наших условиях тенденция к ней выражается в стремлении скорее пойти в школу.

Кризис подросткового возраста. Выделяют две фазы подросткового возраста: I фаза 12-15 лет, II фаза 15-18 лет. У современных подростков сначала наступает половое созревание, потом органическое и только потом социальное. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению продолжительности подросткового возраста. Депривация в этом возрасте связана с внутренними факторами. Сохраняется зависимость от взрослых, и усиляется потребность освобождения от контроля.

Д. Б. Эльконин. Поворот ребенка на самого себя в учебной деятельности, и как следствие этого, возникновение вопроса : «Кто я?».

— Трудности отношения со взрослыми

— Появление детских компаний

— Появление личных дневников

Новообразования по Л. С. Выготскому: развитие рефлексии, и на ее основе – самосознания.

Кризис переходного возраста 30-35 лет

Об этом возрасте известно очень много и очень мало одновременно, Известен он, в первую очередь, тем, что это возраст Иисуса Христа. Этот образ и окрашивает все психологические задачи, которые встают перед людьми в переходный период. Прежде всего надо разобраться в том, переход кем и от чего к чему осуществляется в это время.

В 35 лет заканчивается официальный возраст молодост и — молодых ученых, начинающих писателей и тому подобное. С 36 лет их уже не будут называть молодыми. Значит, это переход к официальной, формальной зрелости, предполагающей развитую способность к социальному бытию.

Кроме того, переходный возраст взрослых совпадает с началом подросткового возраста их старших детей, это создает для взрослых членов семьи особые проблемы. Переходный возраст, к сожалению, для большинства людей — это половина прожитой жизни.

Переходный возраст — это очень короткий период жизни, когда у человека много сил, чтобы чувствовать свои возможности действия и достаточно ума, чтобы контролировать свои цели. Социологи иногда называют этот период в жизни женщины периодом «кухонного бунта

Кризис зрелости 36-50 лет

Факт состоит в том, что само понятие зрелой личности появилось в психологии сравнительно недавно. В возрастной психологии оно практически не применяется, а если и используется, то, скорее, в соответствии с контекстом психотерапевтического анализа индивидуальной судьбы человека.Прежде всего это возраст начинающегося физиологического увядания.

Кризис пожилого возраста 51-60 лет

Во многих странах мира, и у нас тоже, пожилой возраст — это время выхода на пенсию, то есть предпенсионное состояние человека, сборы на «заслуженный отдых».

Закономерности роста и развития организма ребенка и подростка

Организм человека —это единое целое, в котором все чрезвычайно тесно взаимосвязано и взаимообусловлено. В нем нет главных и второстепенных органов и систем.

Рост и развитие — две взаимосвязанные стороны одного и того же процесса.

Рост — это общебиологическое свойство живой материи, которое выражается в количественных изменениях: увеличении органов и организма в целом за счет увеличения размеров и массы отдельных клеток, тканей. Развитие — это качественное изменение, переход из одного состояния в более совершенное. Оно заключается в морфологической дифференциации клеток, тканей, органов.Организм ребенка отличается от организма взрослого особенностями строения и функций отдельных органов и систем. Главная особенность организма ребенка — это состояние непрерывного роста и развития. Постоянно происходят количественные (рост) и качественные (развитие) изменения. Количественные изменения, постепенно нарастая, переходят в качественные. В этом заключаются единство и взаимосвязь роста и развития.

Развитие растущего организма подчиняется определенным закономерностям, которые находят свое отражение в морфологических и функциональных особенностях, присущих различным возрастным периодам. Ребенок рождается с определенными унаследованными биологическими свойствами, которые являются основой дальнейшего физического и психического развития организма. Уже с первых месяцев жизни определяющим фактором, влияющим на ход этого развития, является окружающая среда. В отдельные возрастные периоды рост и развитие органов и систем протекают неравномерно (гетерохронно). Особенности роста и развития детского организма обусловлены также половыми различиями. Отмечается наличие так называемых критических периодов развития, когда организм наиболее чувствителен к неблагоприятным воздействиям. К ним относятся периоды новорожденное, время первого прикорма и переход на новые виды пищи, начало самостоятельной ходьбы, возраст 6—7 лет, период полового созревания: 12—13 лет (девочки), 14—15 лет (мальчики).

Иллюстрацией указанных закономерностей являются последовательные изменения длины и массы тела, уровня деятельности всех систем организма, наблюдаемые у новорожденного, грудного ребенка, дошкольника, школьника, подростка. Уже отмечалось, что рост и развитие ребенка происходят неравномерно, периоды ускорения сменяются периодами замедления. Быстрее всего растет масса головного мозга. У новорожденного она составляет 25% от массы мозга взрослого человека, в 6 мес — 50%, в 27z года — 75%, в 5 лет — 90%, в 10 лет — 95%. Между тем масса всего тела новорожденного составляет только 5%, а в 10 лет —только 50% от массы тела взрослого человека.Наиболее интенсивно увеличивается масса тела во внутриутробный период — за 9 мес в 1 млрд. 20 млн. раз, а за 20 лет после рождения всего лишь в 20 раз.Неравномерно возрастает и длина тела (рост). Интенсивный рост тела в длину наблюдается в первый год жизни и в период полового созревания (12—15 лет). Неравномерность роста отдельных частей тела изменяет его пропорции. За весь период роста длина ног увеличивается в 5 раз, рук — в 4, туловища — в 3 раза. Голова новорожденного составляет ‘Д, а у взрослых — 1/8 длины тела.

Чтобы правильно организовать медицинское наблюдение за детьми и подростками, за учебно-воспитательным процессом, необходимо разделить отдельные возрастные периоды, в пределах которых рост, развитие, физиологические особенности организма тождественны, а реакция на воздействие факторов относительно однотипна (возрастная периодизация). В зависимости от целевого назначения существуют разные возрастные периодизации. Одна из первых была создана в начале XX века русским педиатром Н. П. Гундобиным. Эта периодизация не потеряла своего значения в наши дни. В настоящее время широко пользуются возрастной периодизацией, основанной на биологических принципах. Детский, подростковый и юношеский возраст представлены в ней 7 периодами:.

1) период новорожденное (от рождения до 10 дней);

2) грудной возраст (от 10 дней до 1 года);

3) раннее детство, (от 1 года до 3 лет);

4) первое детство (от 4 до 7 лет);

5) второе детство (от 8 до 12 лет мальчики, от 8 до 11 лет девочки);

6) подростковый возраст (от 13 до 16 лет мальчики, от 12 до 15 лет девочки);

7) юношеский возраст (от 17 лет до 21 года юноши, От 16 до 20 лет девушки).

В гигиене детей и подростков целесообразным считается деление на периоды с учетом совокупности анатомо-физиологических особенностей организма и условий жизни, воспитания и обучения.

Различают следующие возрастные периоды: 1) преддошкольный возраст — до 3 лет; 2) дошкольный возраст — 3—6(7) лет; 3) школьный возраст:

Такая периодизация наиболее полно отражает существующее в настоящее время разделение детских учреждений на ясли, детский сад, школу. Подобное деление на возрастные группы в основном не противоречит биологическому. Исключение составляет только подростковый возраст, к которому при данной группировке относятся дети с 15, а не с 12—13 лет, так как именно с этого возраста допускается систематическая трудовая деятельность и проводится профессиональное обучение; на подростков 15—18 лет распространяются определенные трудовые льготы.

Период новорожденности. Этот период длится до 10 дней (от рождения до момента отпадения пуповины) и характеризуется процессами приспособления организма ребенка к новым условиям внеутробного существования. В данный период основные функции организма находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Это связано с морфологической и функциональной незаконченностью строения органов и систем и в первую очередь нервной системы. Проявлением незавершенности развития организма новорожденного являются различные функциональные сдвиги: в первые 2—4 дня наблюдается снижение массы тела (на 6—10%); желтушное окрашивание, связанное с временной недостаточностью деятельности печени и усиленным распадом эритроцитов; недостаточная терморегуляция (температуры тела легко изменяется при изменении температуры окружающей среды). К началу второй недели при соблюдении нормальных условий питания и ухода за новорожденным большинство указанных изменений почти полностью исчезает.

Грудной возраст. У детей в данный период отмечается наибольшая интенсивность роста и развития. Длина тела увеличивается примерно в 1,5 раза, а масса — в 3 раза. С 6 мес начинают прорезываться зубы. Наблюдается быстрый темп нервно-психического развития: с первых месяцев развивается деятельность всех органов чувств, формируются положительные эмоции. К году ребенок может самостоятельно ходить, формируются подготовительные этапы развития речи, начинается развитие высших психических функций: внимания, памяти, мышления. Некоторая относительная функциональная слабость органов и систем на фоне интенсивного их роста и развития в данный период жизни может привести к учащению случаев острых заболеваний, формированию отклонений в здоровье (экссудативный диатез, рахит, анемия, различные расстройства питания).

Раннее детство (преддошкольный, или ясельный, возраст). Данный период длится от 1 года до 3 лет. На 2—3-м году жизни заканчивается прорезывание молочных зубов. После 2 лет абсолютные и относительные величины ежегодного, прироста размеров тела быстро уменьшаются. Второй год жизни ребенка особо выделяется в раннем детстве в связи с началом формирования сложных функций мозга, быстрым развитием речи (запас слов достигает 200—300). Быстрый темп морфологического и функционального развития всех органов и систем, незавершенность иммунитета в этот период способствуют тому, что дети могут Заболеть в результате самых незначительных нарушений в питании и гигиеническом уходе. Каждое перенесенное заболевание может привести к развитию хронической болезни, повлечь за собой отставание в физическом и нервно-психическом развитии.

Первое детство (дошкольный возраст от 3 до 6—7 лет). Для этого периода характерен более медленный темп роста. Увеличение длины тела в год составляет в среднем 5—8 см, массы тела около 2 кг. В этот период мальчики и девочки почти не отличаются друг от друга по размерам и форме тела. Начиная с 6 лет появляются первые постоянные зубы. В этот период продолжаются рост и функциональное совершенствование всех органов и систем, а также интенсивное развитие интеллектуальных способностей.

Второе детство. В этот период выявляются половые различия в размерах и форме тела, начинается усиленный рост тела в длину. Темпы роста у девочек выше, чем у мальчиков, так как половое созревание у девочек начинается в среднем на 2 года раньше. Примерно в 10 лет девочки обгоняют мальчиков по длине и массе тела, по ширине плеч. В среднем к 12—13 годам у мальчиков и девочек заканчивается смена зубов. В период второго детства повышается секреция половых гормонов (особенно у девочек), в результате чего начинают развиваться вторичные половые признаки. Последовательность появления вторичных половых признаков довольно постоянна: у девочек сначала формируются молочные железы, затем появляются волосы на лобке, в подмышечных впадинах (половые органы развиваются одновременно с формированием молочных желез). В гораздо меньшей степени процесс полового созревания выражен у мальчиков.

В подростковом возрасте происходит перестройка основных физиологических систем организма (мышечной, кровеносной, дыхательной и др.). К концу периода основные функциональные характеристики подростков приближаются к таковым взрослого.

Фактором, оказывающим определенное влияние на особенности развития детей и подростков, является акселерация — ускорение роста и развития. Явление акселерации было отмечено еще в конце XIX века во всех высокоразвитых странах, а в XX веке оно наблюдалось уже в большинстве стран земного шара. За последние 30—40 лет в СССР масса тела новорожденных увеличилась в среднем на 100—300 г, а длина— на 1,2—1,5 см; удваивается масса тела на 4—5-м месяце жизни, а не на 5—6-м, как ранее. На год раньше, чем в начале XX века, у современных детей происходит смена молочных зубов постоянными. Наиболее ярко акселерация проявляется в подростковом возрасте. Например, современные московские школьницы 12 лет по длине и массе тела соответствуют 14-летним девочкам 1952 г. Параллельно с этим за последние 20 лет отмечается ускорение полового созревания детей примерно на l’/г—2 года. Такие изменения наблюдаются не только в СССР, но и в других странах. Существует множество самых разных теорий и гипотез, пытающихся найти объяснение данному явлению. Акселерация — феномен сложной комплексной структуры, где тесно переплетены воздействия как биологического, так и в еще большей степени социального порядка. В последние годы отмечено замедление темпов акселерации, которая в прошлые десятилетия была очень выражена, особенно в крупных городах. Многолетние динамические наблюдения _за школьниками показали, что пик акселерации для городских школьников наблюдался в середине 70-х годов. В ближайшие годы следует ожидать пик акселерации в сельской местности, а в дальнейшем — окончание этого процесса.

Состояние здоровья детей и подростков и факторы, его определяющие

Состояние здоровья детей и подростков формируется под воздействием факторов окружающей среды, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на растущий организм. Под окружающей средой понимается целостная система взаимосвязанных биологических факторов и социальных явлений, в которых протекает жизнь детей и подростков. Это и здоровье родителей, и особенности течения беременности, родов и раннего развития ребенка, домашние условия (материально-бытовые), микроклимат в семье, условия общественного воспитания и обучения, организация занятий и отдыха, физического воспитания и питания, санитарно-гигиенические условия в дошкольных учреждениях, школах, СПТУ, состояние атмосферного воздуха и др.

За последние десятилетия достигнуты определенные успехи в охране здоровья детей и подростков. Значительно улучшилось их физическое развитие (в среднем 85% детей и подростков в настоящее время имеет нормальное физическое развитие), резко снизилась частота инфекционных заболеваний, многие формы патологии приняли более доброкачественное течение. Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, наблюдается еще значительное распространение у детей и подростков ряда неинфекционных заболеваний И отклонений, в частности заболеваний носоглотки, органов пищеварения; аллергических заболеваний и реакций, нарушений зрения, опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой систем. Характер отклонений в состоянии здоровья, так же как и степень выраженности патологического процесса, зависит от возраста детей. У детей 2—4 лет в основном выявляются обратимые сдвиги функционального характера, чаще возникают острые заболевания и лишь в единичных случаях определяется уже сформированная хроническая патология. Хронические заболевания в основном формируются в более старшем возрасте (главным образом в школьные годы), однако у отдельных детей они появляются уже в возрасте 4—7 лет (заболевания носоглотки, органов пищеварения, нарушения осанки, болезни нервной системы, кожи и др.). Первое место среди выявляемой у школьников патологии занимают заболевания носоглотки, среди которых превалирует хронический тонзиллит (поражение небных миндалин). Установлено, что большинство часто болеющих школьников страдают хроническими заболеваниями носа, глотки, придаточных пазух. У детей с заболеваниями носоглотки, особенно у тех из них, кто подвержен частым простудным заболеваниям, в дальнейшем нередко развивается тяжелая хроническая бронхолегочная патология, возникают болезни сердечно-сосудистой системы, почек. Формированию патологии носоглотки у детей и подростков способствуют неблагоприятные климатические условия, загрязнение атмосферного воздуха, плохие бытовые гигиенические условия, нерациональное питание, гиподинамия.

Значительно распространены также нарушения осанки, плоскостопие, причем за период школьного обучения число детей с данной патологией увеличивается (в 1,5 раза возрастает количество детей с нарушениями осанки, в 2,5 раза — с плоскостопием). Формированию этой патологии способствуют, помимо перечисленных выше неблагоприятных факторов, и такие, как ношение учебников в портфеле, а не в ранце, нерациональная обувь, ранняя спортивная специализация.

В последние годы наблюдается отчетливая тенденция роста заболеваний органов пищеварения, особенно у детей 5—6 и 9—12 лет. Наряду с наследственной предрасположенностью (особенно опасны в этом плане заболевания органов пищеварения у матери) формированию нарушений пищеварительной системы способствуют неблагоприятный микроклимат в семье, нерациональное питание, в том числе недостатки в организации питания в школьных столовых, глистные инвазии, малая двигательная активность, недостаточные отдых и сон. Предрасполагающими моментами являются также несанированные зубы, неправильный прикус.

Профилактика нервно-психических расстройств у детей и подростков является важной медицинской и социальной проблемой. Пластичность и повышенная ранимость психофизиологических функций растущего организма, с одной стороны, усложнение социальных условий (специфика современного ритма жизни в крупных городах, стремительный рост потока информации, малая двигательная активность) — с другой, создают предпосылки для перегрузки нервной системы и развития нервно-психических отклонений в детском и подростковом возрасте. Количество детей с данными отклонениями увеличивается в старших классах, что в значительной степени объясняется переутомлением в связи с возрастающей в этих, классах учебной нагрузкой. Отклонения в ЦНС значительно чаще формируются у детей и подростков, страдающих хроническими заболеваниями. Формированию данных отклонений способствуют нарушения режима дня (недостаточные сон, в основном в связи с длительным приготовлением домашних заданий и просмотром телепередач, и отдых, особенно на свежем воздухе, преобладание двигательно-пассивных видов внешкольной деятельности — дополнительные занятия музыкой, иностранным языком, рисованием и др.); важное значение имеет также неблагоприятная обстановка в семье, особенно в связи с алкоголизмом родителей.

У значительного числа школьников к концу учебного года наблюдается ухудшение здоровья. Если в младших классах это отчетливо проявляется только у детей с хроническими заболеваниями, то в средних и особенно в старших классах наблюдается появление отрицательных сдвигов и у здоровых школьников. Число детей с заболеваниями увеличивается от младших классов к старшим (отмечается рост заболеваний органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, близорукости, отклонений в ЦНС, сосудистых расстройств). Наиболее неблагоприятная динамика прослеживается у детей и подростков, обучающихся в специализированных школах (математических, с углубленным изучением иностранного языка и др.), в которых объем суммарной учебной нагрузки значительно выше, чем в общеобразовательных школах.

Следует отметить, что сочетанное действие биологических и социально-гигиенических факторов может вызвать и оздоровительный эффект. Так, оптимальная двигательная активность повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и учебной перегрузки.