Что обеспечивает жд транспорт в транспортной системе россии

Роль железных дорог в единой транспортной системе страны

1.1 Роль железных дорог в единой транспортной системе страны

Железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в системе путей сообщений России, железные дороги наиболее приспособлены к массовым перевозкам. Они функционируют днем и ночью независимо от времени года и атмосферных условиях, что особенно важно для России с ее разными климатическими зонами. На железных дорогах сравнительно небольшая себестоимость перевозок и высокая скорость доставки грузов. За последние годы скорость движения грузовых и пассажирских поездов значительно увеличилась.

Железные дороги являются универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов в межрайонном и во внутрирайонном сообщении. Однако постройка железных дорог требует больших капитальных вложений, зависящих от топографических, климатических и экологических условий.

На железнодорожном транспорте велика доля расходов, мало зависящих от размеров движения (ремонт зданий и устройств, содержащие административно- технического персонала). Они составляют около половины общих расходов на эксплуатацию. Это обусловливает необходимость значительной концентрации грузовых потоков для обеспечения высокой эффективности функционирования железных дорог.

Перевозка грузов по железной дороге на относительно большие расстояния экономически выгоднее, чем на малые, что объясняется высоким удельным весом расходов, не зависящих от дальности перевозок и увеличивающих их себестоимость при небольших расстояниях. Это расходы на выполнение начальных и конечных операций, включая подачу вагонов к месту погрузки-выгрузки и их уборку, грузовых операций и др.

Общепризнанными преимуществами железных дорог перед другими видами транспорта являются экономичность (сравнительно низкая стоимость перевозок), ресурсосберегаемость, экологическая предпочтительность (с точки зрения шума и сохранности окружающей среды), безопасность движения

При выборе транспортных средств для осуществления перевозок принимают во внимание положительные качества каждого вида транспорта. Развитию таких качеств может способствовать не только конкуренция, но и партнерские отношения между различными видами транспорта: координация и согласование работы в области рационального использования технических средств планирование и распределение перевозок, разработка и внедрение единых технологических процессов работы станций, подъездных путей, предприятий речных и морских портов и пристаней, согласование графиков и расписаний движения поездов, автобусов, самолетов и судов. Важной формой сотрудничества является организация комбинированных (смешанных) перевозок по принципу «от двери до двери», без перегрузки грузов.

1.2 Техническо-экономическая характеристика видов транспорта

Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта наиболее приспособлен к массовым перевозкам, функционирует днем и ночью независимо от времени года и атмосферных условий, что особенно важно для России с ее разными климатическими зонами. Также очень важен в освоении новых районов страны. По размерам грузооборота ж/д транспорт занимает первое место. Железные дороги имеют высокую провозную способность. На железных дорогах сравнительно небольшая себестоимость перевозок и высокая скорость доставки грузов. Железные дороги являются универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов в межрайонных и во внутрирайонных сообщениях. Однако постройка железных дорог требует больших капитальных вложений, зависящих от топографических, климатических и экологических условий. Железные дороги, по сравнению с другими видами транспорта в меньшей степени воздействуют на окружающую среду и имеют меньшую энергоемкость перевозочной работы. Автомобильный транспорт. По объему перевозимых грузов в тоннах этот вид транспорта занимает первое место. Он обладает большой маневренностью, благодаря чему груз может быть доставлен от места погрузки отправителем до получателя, минуя перегрузочные операции, и с большей скоростью, чем по воде и железной дороге. При малых потоках пассажиров и грузов автомобильный транспорт требует меньших затрат, чем железнодорожный, так как в этом случае постройка автодороги может быть упрощена и удешевлена. На короткопробежных перевозках автомобильный транспорт является наиболее экономичным благодаря значительно меньшим расходам по начальным и конечным операциям по сравнению с железнодорожным и водным транспортом. Автомобильный транспорт применяется главным образом для внутрирайонных перевозок пассажиров и грузов, а также для завоза и вывоза грузов с железнодорожных станций и портов. Водный транспорт. Этот вид транспорта требует сравнительно небольших затрат на освоение путей сообщения. Средняя себестоимость перевозок по внутренним водным путям примерно такая же, как и на железных дорогах. По скорости доставки грузов речной транспорт уступает железнодорожному. Речной транспорт применяют преимущественно для перевозок между пунктами, расположенными на речных путях, а также в смешанных железнодорожно-водных сообщениях и в последние годы в перевозках река—море. Перевозка водным транспортом массовых грузов (круглый лес, руда, соль, строительные материалы и др.) обходится значительно дешевле, чем по железной дороге. Экономичность речного транспорта повышается при перевозках на дальние расстояния, так как при этом в себестоимости перевозок уменьшается доля затрат по начальным и конечным операциям. Воздушный транспорт. Это самый скоростной вид транспорта, обеспечивающий беспосадочные полеты на большие расстояния со скоростями 1000 км/ч и выше. Важным преимуществом воздушных путей сообщения является возможность быстрой организации регулярной связи между любыми районами страны, где отсутствуют другие виды транспорта, притом по кратчайшим направлениям. Воздушный транспорт требует меньших удельных (на 1 км линии) капиталовложений по сравнению с другими видами транспорта. Однако он уступает им по удельному расходу топлива и себестоимости перевозок. Трубопроводный транспорт. На трубопроводном транспорте самая низкая себестоимость перевозок. Стоимость сооружения 1 км нефтепровода почти в 2 раза меньше стоимости строительства 1 км железнодорожной линии, причем нефтепровод может быть проложен повсеместно и по наиболее короткому направлению.

| Исходные данные | Требование к выполнению |

| 1. Определить приведенные затраты на 1 поездо-час простоя на участке маршрутных поездов с различными грузами; | |

| 2. Определить коэффициент, учитывающий простой транзитного поезда на технической станции, примыкающей к участку; | |

| 3. Дать описание основных показателей эксплуатационной работы (количественные и качественные); | |

| 4. Дать понятие об обороте вагона и привести рисунок расчленения его на элементы (в процентах). |

Важнейшим условием повышения экономической эффективности работы железнодорожного транспорта является технико-экономическое обоснование эксплуатационных решений, обеспечивающих оптимальную организацию перевозочного процесса.

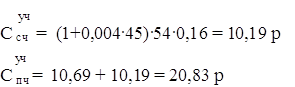

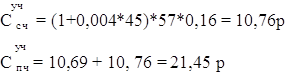

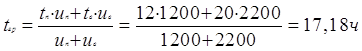

В данной задач необходимо определить затраты, связанные с простоем грузовых маршрутных поездов (с различными маршрутизированными грузами) на промежуточных станциях участка в случаях обгона их другими поездами или остановленными по другим причинам.

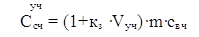

где,

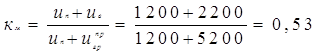

где кз – коэффициент, учитывающий простой транзитного поезда на технической станции, примыкающей к участку;

Основными мероприятиями по данному вопросу является то, что при сокращении простоя вагонов на технических станциях, уменьшаются затраты. Этого можно достичь лишь при использовании совершенных технологий по осмотру поездов и вагонов на станциях.

Контроль за ходом выполнения планов перевозок, анализ использования технических средств, планирование, учет и оценка работы невозможны без количественных и качественных показателей, определяющих объем и качество эксплуатационной работы.

К количественным показателям относятся:

1. объем перевозок грузов, число перевезенных пассажиров;

2. грузо- и пассажирооборот;

3. число вагонов или масса грузов, погруженных за сутки;

4. работа вагонного парка, определяемая для всей сети числом вагонов, погруженных за сутки, а для дорог и отделений – суммой вагонов своей погрузки и принятых груженных вагонов от других дорог и отделений. Так как принятые вагоны могут быть или выгружены, или сданы гружеными, работа определяется как сумма выгруженных и сданных груженых вагонов.

Основными качественными показателями работы железных дорог и их подразделений являются:

1. соблюдение графика движения, выполнение плана перевозок и плана формирования поездов;

2. реализация технической, участковой и маршрутной скоростей движения поездов;

3. степень использования подвижного состава, характеризующаяся:

— оборотом, бюджетом времени, среднесуточным пробегом и производительностью локомотивов;

— оборотом и среднесуточным пробегом вагонов;

— статической и динамической нагрузкой, а также производительностью грузовых вагонов.

Оборот локомотива определяется продолжительностью обслуживания им одной пары поездов на участке обращения, т.е. промежутком времени с момента выдачи локомотива под поезд до момента выдачи его под следующий поезд.

При работе локомотивов по удлиненным участкам обращения, выходящим за пределы границ отделения, а иногда и дороги, вводится дополнительный показатель использования локомотивов, называемый их бюджетом времени. Этот показатель характеризует расчленение, ч или %, времени работы на отдельные операции: движение на перегонах, простои на промежуточных станциях, нахождение на станциях смены бригад, в пунктах оборота и на станции приписки.

Комплексным показателем использования локомотива является его суточная производительность, т-км брутто/локомотив, определяемая делением общего грузооборота на участках обращения локомотивов за сутки на численность эксплуатируемого парка локомотивов, в состав которого входят локомотивы, находящиеся во всех видах движения, а также подвергаемые техническим операциям и осмотру.

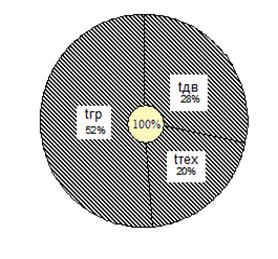

Универсальным показателем качества работы железных дорог и использования подвижного состава, отражающим уровень организации труда всех работников железных дорог и подъездных путей предприятий, является оборот вагона, т.е. промежуток времени между двумя последовательными погрузками в один и тот же вагон.

Оборот вагона представляет собой сумму времени нахождения вагона в поездах на участках (в движении и на промежуточных станциях) и транзитного вагона- на технических станциях (в транзитных поездах и под переработкой), а также станциях погрузки и выгрузки.

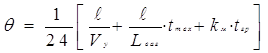

Оборот вагона определяется по формуле:

где Ɩ- полный рейс вагона, км; ℓ = (ℓгр · α); Ɩгр – груженный рейс вагона, км; α – коэффициент порожнего пробега; Vуч – участковая скорость, км/ч; Lваг – вагонное плечо, км; tтех – простой вагона на технических станциях, ч; kм – коэффициент местной работы.

где uп – погрузка, ваг; uв – выгрузка, ваг; uп пр – прием груженных вагонов с соседних отделений дороги, ваг; tгр – простой вагон под грузовыми операциями, ч.

Простой вагона, приходящийся на одну грузовую операцию, определяется по формуле

Таки образом, общий оборот вагона равен 0,74 суток. Значит, в движении (

Оборот вагонов имеет важное значение для экономики в целом: им определяются не только качество использования подвижного состава и транспортные издержки, но и продолжительность перевозки грузов. Разделение оборота вагона на элементы представлено на рисунке 1.

Рис.1 Разделение оборота вагона на элементы

1. Общий курс железных дорог: Под ред. Ю.И. Ефименко.-М Издательский центр «Академия»,2005

2. Сотников И.Б. Эксплуатация железных дорог в примерах и задачах –М Транспорт, 1993

3. Сологуб Н.К. Общий курс железных дорог.-М Транспорт 1998

Привет студент

Железнодорожный транспорт и его место в транспортной системе

Значение транспорта и основные показатели его работы

Железнодорожный транспорт является одной из важнейших отраслей материального производства.

Продукцией транспорта является само перемещение, сама перевозка пассажиров и грузов.

Основным видом транспорта в России является железнодорожный. Он связывает в единое целое все области и районы страны, обеспечивает потребности населения в перевозках и нормальный оборот продукции промышленности и сельского хозяйства Он продолжает производственный процесс всех отраслей хозяйства страны. В этом огромное государственное и народнохозяйственное значение железнодорожного транспорта.

Все виды транспорта взаимодействуют между собой, дополняют друг друга и составляют единую транспортную систему.

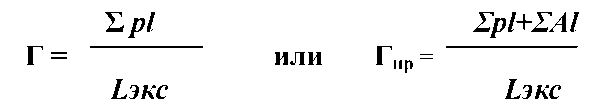

Продукция транспорта измеряется рядом показателей

l- расстояние (дальность) (км).

Грузооборот является обобщающим показателем, планируемым на всех уровнях. Он используется для определения потребности в подвижном составе и ремонтной базе, затратах труда, топлива, электроэнергия и т. д.

где А-количество пассажиров; l- расстояние (км).

Приведенная продукция транспорта в приведенных тонно километрах(ткм)

Ʃ(pl ) пр = Ʃpl + k Ʃ Al,

где к- коэффициент перевода пассажирокилометров в тонно-километры

Коэффициент перевода к принимают равным 1, при определении производительности равным 2

Под эксплуатационной длинной (Lэкс) понимают протяженность железнодорожных линий между станциями без учета путей: второго главного, станционных и др.

Установлены также показатели использования вагонов и локомотивов.

Важнейшим качественным показателем на железнодорожном транспорте, отражающим работу всех основных служб дорог, подразделений и предприятий является оборот вагонов.

Оборотом вагонов называют время от начала погрузки вагона до начала следующей его погрузки.

Виды транспорта и их особенности. Роль железных дорог в единой транспортной системе

Перевозка пассажиров и грузов осуществляется различными видами транспорта, образующими единую сеть путей сообщения страны.

В зависимости от функций в процессе производства транспорт подразделяют:

Виды промышленного транспорта: городской транспорт, обеспечивающий перевозки внутри городов, подъемники, подвесные канатные дороги, автотранспорт, железные дороги нормальной и узкой колеи.

Магистральный транспорт: железнодорожный, водный (речной и морской), автомобильный, воздушный, трубопроводный ( нефте, продукто- и газопроводы), линии электропередачи.

Городской транспорт: метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус, такси, грузовой автомобильный и другие

Распределение перевозок между этими видами транспорта зависит от наличия их в том или ином районе и технико-экономической эффективности каждого вида.

Железнодорожный транспорт

Этот вид транспорта наиболее приспособлен к массовым перевозкам функционирует днем и ночью независимо от времени года и атмосферных условий. Он занимает одно из ведущих мест среди других видов. Железные дороги имеют высокую провозную способность, сравнительно небольшую себестоимость перевозок и высокую скорость доставки грузов.

Железные дороги являются универсальным видом транспорта для перевозок всех видов грузов.

Однако постройка железных дорог требует больших капиталовложений. На железнодорожном транспорте высока доля расхода на ремонт зданий и других устройств.

Железные дороги в меньшей степени воздействуют на окружающую среду и имеют меньшую энергоемкость перевозочной работы.

Перспективным направлением в развитии железнодорожного транспорта является высокоскоростной надземный транспорт.

Автомобильный транспорт

Обеспечивает относительно высокую скорость передвижения, способен доставлять грузы в районы, где нет других видов транспорта, удобен тем, что позволяет доставлять грузы непосредственно от отправителя к получателю без перегрузки.

Очень эффективно использование автомобильного транспорта на внутригородских и междугородных перевозках пассажиров. Вместе с тем себестоимость перевозок более высокая по сравнению с другими видами.

Морской транспорт

Морской транспорт осуществляет массовые перевозки в зарубежные страны, а также между портами внутри страны, расположенными на побережье морей. Морские перевозки наиболее эффективные на направлениях, где морские пути (маршруты) короче сухопутных, и там, где нет других видов массового транспорта.

Для России особенно велико значение морского транспорта в обслуживании Северных районов Сибири и Дальнего Востока, где нет железных дорог.

Себестоимость морских перевозок грузов ниже, чем другими видами транспорта, и особенно при перевозках на дальнее расстояние.

Речной транспорт

Речной транспорт осуществляет местные и дальние перевозки на маршрутах, которые совпадают с расположением судоходных рек и каналов. Он обладает высокой провозной способностью особенно при использовании судов большой грузоподъемности на глубоководных реках, а также на маршрутах река-море. Себестоимость речных перевозок невысокая.

Существенным недостатком речного транспорта России являются кратковременность навигации в течении года и низкие скорости движения.

Воздушный транспорт

Это самый скоростной вид транспорта, обеспечивающий беспосадочные полеты на большие расстояния. Стоимость воздушных перевозок значительно выше, чем на других видах транспорта. Удельный вес грузовых перевозок невысок. На работу воздушного транспорта очень влияют погодные условия.

Трубопроводный транспорт

На трубопроводном транспорте самая низкая себестоимость перевозок. Он используется для транспортировки, главным образом, нефти, нефтепродуктов и природного газа и почти не зависит от погодных условий, способен транспортировать жидкие и газообразные продукты на очень большие расстояния, является относительно дешевым видом транспорта. Железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в системе путей сообщения России, что видно из таблицы 1.1

Таблица 1. Грузооборот и пассажирооборот различных видов транспорта в 2003 г.

История возникновения и развития железных дорог России

После этого Николай I велел подбросить идею строительства железных дорог высокопоставленным чиновникам, столицы. В ответ посыпался шквал отрицательных статей. Писали, что железные дороги разорят страну, вызовут панику, хаос и даже так: « Не дай бог нам дожить до этого! »

Обсуждая с царем ситуацию в стране и отрицательное отношение высопоставленных чиновников, Герстнер изменил, свои планы и в марте 1835 года предложил царю «на первый раз» строить линию от Петербурга до Царского села, учредив соответствующую компанию.

К концу года все дела были решены и утверждены. В компанию вошли граф Бобринский, купцы Крамер и Плит. Основной капитал 3, 0 млн. ассигнациями разделили на 15 тыс. акций по 200 руб. каждая. Тут же, еще не начав строительства, была выпущена книга в 20 тыс. экз, где говорилось о громадных преимуществах дороги и разрешались сомнения всех и каждого в отдельности. Книга была роздана бесплатно и имела огромное значение. Автором ее был Герстнер.

Любопытные факты- дорога начала строиться 1 мая 1836 года, а закончена и пущена в эксплуатацию 30 октября 1837 года.

Уложено более 30 км насыпи и железнодорожного полотна. Построено на сваях два моста, два железнодорожного вокзала, выполнены водоограждающие и водоотводные дамбы и каналы и т. д. Осушались болота, забивались сваи.

Локомотивы и вагоны были закуплены в Англии. Скорость развивали до 60 км\час, невиданная для того времени скорость.

Со дня пуска дороги начали играть оркестры на вокзале Павловска. Там же состоялось первое выступление короля вальса Штрауса. Потом он еще более 10 раз приезжал в Павловск с концертами. А перед отъездом он написал вальс « Прощание с Петербургом».

Когда 30 октября 1837 г. первый в России поезд отправился из Петербурга в Царское село, вряд ли кто мог предположить, что это рекламноувеселительное предприятие превратится в важную, неотъемлемую часть экономической, политической и культурной жизни страны.

Первый поезд, состоящий из паровоза и восьми пассажирских вагонов, преодолел 23 км. пути за 28 мин., причем скорость на отдельных участках достигала 68 км\час.

Ширина колеи составляла 1830 мм.

В мае 1838 года дорога была продлена до Павловска. Вагоны в поездах были трех классов и назывались: « карета», «дилижанс», и «линейка».

В 1902 г. Царско-сельская железная дорога была переведена на колею 1524 мм, ставшей стандартной для наших железных дорог. Эта дорога позволила накопить практический и научный опыт и оказала значительное влияние на дальнейший ход железнодорожного строительства.

Второй железной дорогой, построенной в пределах Российской империи, стал участок от Варшавы до австрийской границы \1845-1848г. Эта дорога по вполне понятным причинам имела колею 1435 мм.

Магистраль, надежно связавшая две столицы, строилась силами русских ученых, инженеров и рабочих. Руководили строительством, которое длилось 9 лет. Профессор Павел Петрович Мельников и Николай Осипович Крафт.

Первый поезд отправился в 11 часов утра и меньше чем через сутки прибыл в Москву, привезя с собой около 200 пассажиров. Так началось регулярное в современном понятии движение поездов на двухпутной железнодорожной магистрали. Этому событию предшествовали многочисленные испытания всех технических элементов железной дороги. И в дальнейшем магистраль оставалась полигоном для испытаний самых разнообразных технических средств и методов эксплуатации.

При этом большой вклад внесли русские ученые и инженеры: Журавский, Кербедза, Липин, Загоскин и др.

Особенно интенсивно велось строительство в конце 60 х и начале 70 х годов. Средний темп строительства составлял 1500км. в год. А общая протяженность уже составляла 20 тысяч километров.

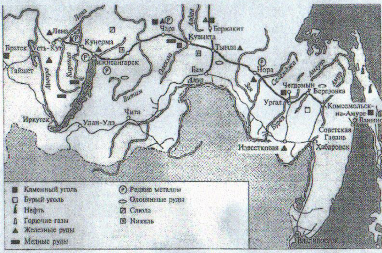

Новый подъем железнодорожного строительства начался со второй половины 90 х годов. Среди этого строительства особое место занимает Великая Транссибирская магистраль.

Эта магистраль имела политическое, стратегическое и экономическое значение для страны.

При строительстве магистрали значительные трудности пришлось преодолевать в районе озера Байкал. Сначала была паромная переправа протяженностью 68 км \до 1900г. Затем вдоль южного берега была сооружена Кругобайкальская железная дорога, регулярное движение на которой началось в 1905г. Окончательное завершение строительства относится к 1916 г. Общая протяженность магистрали составляла 13 тысяч километров.

В 1913 г. наша страна по протяженности железных дорог вышла на второе место в мире. И сейчас мы занимаем второе место по протяженности. А по грузообороту наша страна занимает первое место в мире.

Первые русские паровозы были построены в 1845 году, а к концу 1879 г. их было уже около 2000.

На первый взгляд создается впечатление, что как были при царе на II месте по протяженности, так и остались. Здесь нужно помнить, что гражданская и отечественная войны разрушили и привели в негодность до 60 % железнодорожных линий и мостов, коммуникаций связи, станций. И все это нужно было восстанавливать заново. А сколько нам пришлось строить за эти годы вторых путей!

После Октябрьской революции казенные железные дороги перешли в ведение социалистического государства, а в 1918 году были национализированными и частные дороги.

В 1920 г. был утвержден Общий устав железных дорог РСФСР, а через год Правила технической эксплуатации железных дорог.

А уже в 1958 году наша страна вышла на первое место в мире по протяженности электрификации железных дорог. Одновременно шло внедрение тепловозной тяги. В 1924 году был создан первый советский магистральный тепловоз.

За годы предвоенных пятилеток железнодорожный транспорт получили 12 тысяч новых паровозов, свыше 500 тысяч грузовых вагонов. К 1940 грузооборот дорог возрос в 5, 6 раза

В послевоенной пятилетке железнодорожный транспорт не только залечил раны войны, но и продвинулся вперед в своем развитии. Особое место занимает БАМ. В 1974м году началось сооружение Байкало-Амурской магистрали протяженностью 3 147 км для освоения природных богатств. Сибири и Дальнего Востока, проектирование которой началось за долго до войны, рисунок 1.

К концу 20 века все основные железнодорожной магистрали России были оборудованы автоматической блокировкой и диспетчерской централизацией, автоматической локомотивной сигнализацией, все важнейшие станции оснащены электрической централизацией стрелок. Вся сеть оснащена поездной и станционной радиосвязью. Промышленность начала поставку новых электровозов третьего поколения с питанием от сети постоянного и переменного тока.

Скачать реферат: У вас нет доступа к скачиванию файлов с нашего сервера. КАК ТУТ СКАЧИВАТЬ