Что обозначает аббревиатура pq в северных конвоях

Гибель конвоя PQ-17

Северные конвои – один из известных в нашей стране эпизодов отгремевшей Второй Мировой войны. В 1971 году на русский язык была переведена книга «Разгром конвоя PQ-17» английского историка Дэвида Ирвинга, которую англичанин написал за 2 года до аналогичной книги Валентина Пикуля. В Великобритании она вызвала не меньший резонанс, чем его «Реквием каравану PQ-17» в СССР. В Великобритании книга Ирвинга была запрещена, так как по решению суда содержала клевету в отношении ВМС королевства. Что же столь необычного произошло в северных широтах 5 июля 1942 года, что вокруг этого события до сих пор ломают копья?

Линкор в стоге сена

Полярные конвои из транспортных судов и военных кораблей создавались в Исландии, огибали по дуге Скандинавию и достигали Мурманска или Архангелска, доставляя в СССР военные грузы (ленд-лиз). Немцы старались помешать этому как могли. С аэродромов на территории оккупированной Норвегии по кораблям конвоев действовали торпедоносцы и пикирующие бомбардировщики из состава 5-го воздушного флота Люфтваффе. На базах в Нарвике и Тронхейме базировались немецкие подлодки и надводные корабли. 16 конвоев прошли в СССР фактически без потерь, на очереди был конвой PQ-17

PQ-17 вышел в море из залива Хвальфьорд на северо-западе Исландии 27 июня 1942 года. В состав конвоя входили 35 транспортов (из них 2 советских), 3 спасательных судна и 2 танкера. Непосредственно эскорт конвоя осуществляли 6 эсминцев, 4 корвета, 4 противолодочных судна, 3 тральщика, 2 подводные лодки и 2 корабля ПВО, командовал силами эскорта коммандер (капитан второго ранга) Джек Брум. Именно он после окончания войны подал иск на писателя-историка Дэвида Ирвинга в суд и отсудил у него 40 000 фунтов стерлингов, большие деньги для 60-х годов прошлого века. Группу ближнего прикрытия конвоя под командованием контр-адмирала Гамильтона составляли 4 крейсера и 3 эсминца, дальнее прикрытие обеспечивал флот метрополии – 2 линкора, 3 крейсера, 14 эсминцев и 1 авианосец.

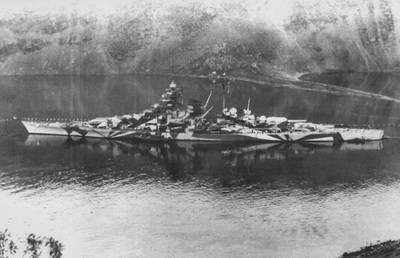

При этом весь флот соединенного королевства не мог спать спокойно, пока у берегов Норвегии курсировал немецкий линкор «Тирпиц». Если бы в 1942 году опытный психиатр протестировал командный состав английских ВМС, он бы наверняка поставил бы всем офицерам диагноз «Тирпицофобия». Этому были свои причины, в мае 1941 года немецкий линкор «Бисмарк» однотипный «Тирпицу» на 6 минуте боя отправил на дно гордость королевского флота линейный крейсер «Худ», имевший на вооружении почти такие же 381-мм орудия главного калибра.

В первые дни после отправки 3 судна из состава конвоя вынуждены были повернуть назад. 4 июля в результате налета немецкой авиации были потоплены 2 судна и повреждены 3, среди них был и советский танкер «Азербайджан», который благодаря самоотверженным действиям экипажа скоро был возвращен в строй. Но все эти «мелочи» не волновали перового лорда Адмиралтейства – адмирала Дадли Паунда, который постоянно интересовался данными военно-морской разведки по «Тирпицу», но разведка хранила молчание, над всей территорией Норвегии висела непробиваемая облачность.

Выбор Дадли Паунда

Днем 4 июля одному самолету-разведчику улыбнулась удача, он смог сделать снимок гавани Тронхейма (западные области Норвегии находятся почти напротив Исландии), где обычно стоял «Тирпиц». В этот раз стоянка была пуста!

После завершения войны Ирвинг, а за ним и Пикуль обвинили Дадли Паунда, который в 1943 году скончался от инфаркта, в почти всех смертных грехах. Англичанин назвал его тупым службистом и бездарью, а Пикуль обвинил в некомпетентности и трусости. Но что будет, если мы поставим себя на место первого лорда и попытатемся решить обвинение с бесконечным количеством неизвестных. Данные: немецкий линкор «Тирпиц» исчез со свой стоянки. Где он находится неизвестно, но необходимо предполагать худшее. Худшим является то, что линкор вышел в море для перехвата конвоя PQ-17. При этом нам не известно и время выхода линкора в море…

Так думал адмирал, принимая решение о судьбе полярного конвоя. У него было два варианта. Первый ничего не предпринимать и дать конвою спокойно дойти до России, но в таком случае «Тирпиц» мог сначала позавтракать крейсерами и эсминцами ближнего прикрытия, а затем отобедать беззащитными транспортами. Второй вариант давал больше риска, но в случае успеха обещал навсегда успокоить немецкий линкор на дне моря. Чтобы это осуществить достаточно было «всего лишь» связать «Тирпиц» боем с соединением адмирала Гамильтона и промурыжить его до подхода основных сил флота Великобритании.

Тогда Дадли Паунд выбрал второй вариант. Он приказал транспортным судам рассредоточиться, как можно быстрее покинуть строй и следовать в северные порты России по одиночке. Подобная практика, когда корабли шли в СССР самостоятельно уже не раз применялась и не без успеха, такие рейсы назывались «капельными».

Выбор адмирала Редера

Трагедия конвоя PQ-17 заключалась в том, что Дадли Паунд решил представленное ему уравнение неверно. Он не мог знать, что немецкий линкор по приказу главнокомандующего Кригсмарине гросс-адмирала Эриха Редера был перебазирован в Альтен-фьорд, который находился недалеко от острова Медвежий, около которого проходили маршруты всех полярных конвоев. Именно из-за этого разведка не обнаружила линкор на своей постоянной стоянке. Эрих Редер имел на руках два приказа от Гитлера. Один приказывал атаковать полярный конвой силами надводных кораблей, второй запрещал делать это, если адмиралу не будет известно местоположение ближайших английских авианосцев.

По этому поводу у немцев существовал свой военно-морской кошмар, связанный с гибелью «Бисамрка». Вскоре после своей триумфальной победы над «Худом» линкор настигли самолеты с английского авианосца «Викториес». Отправить на дно бронированную громадину они не смогли, но одна из выпущенных торпед повредила линкору руль. После чего «Бисамарк» буквально на части был разорван английским надводным флотом. Что-то подобное собирался проделать с «Тирпицем» и адмирал Дадли Паунд. Чему Эрих Редер всеми силами собирался противодействовать. Ранним утром 5 июля, самолет разведчик нашел флот метрополии в 220 милях к северо-западу от острова Медвежий и Редер пошел на риск, в 3 часа дня 5 июля «Тирпиц» в сопровождении 10 кораблей эскорта вышел в море.

Через несколько часов немцы были обнаружены советской подлодкой К-21, командиром которой был капитан второго ранга Николай Лунин. Лодка произвела по линкору залп из 4 торпед, которые, скорее всего, прошли мимо цели.

Однако, несмотря на это, подлодка К-21 доложила о выходе эскадры противника в море. Возможно именно из-за этого позднее она была превращена в музей, который и по сей день можно посетить в Североморске. Уже через час после выхода немецкую эскадру обнаружила и английская подлодка, а чуть позднее и самолеты-разведчики. Немцы смогли перехватить все три отправленных радиограммы, смогли расшифровать их и поняли, что их ждут. Редеру не оставалось ничего другого, как вернуть эскадру обратно на базу. В этот момент судьба сохранила «Тирпиц», но никакой славы это ему не принесло. Гордость немецкого флота продолжала коптить небо Альтен-фьорда до 1944 года, пока там его наконец-то не «достали» английские бомбардировщики.

Что произошло дальше хорошо известно российским читателям. Крейсера охранения Гамильтона еще длительное время искали «Тирпиц», пока немецкие самолеты и подводные лодки в течение 3 дней топили беззащитные суда полярного конвоя. Из 32 транспортов на дно отправилось 21 судно. Было потеряно 210 самолетов, 430 танков, 3530 грузовых автомобилей, около 100 тысяч тонн стального листа, каучука и различных боеприпасов. Из состава команд судов погибло 153 человека. Глава британской военно-морской миссии в Полярном контр-адмирал Фишер на встрече с командующим Северным флотом СССР адмиралом Головко краснел и прятал глаза, хотя сам не нес никакой вины за гибель конвоя PQ-17.

Несмотря на такой уровень потерь, гибель конвоя PQ-17 это лишь «капля в море» той большой войны, при проводке конвоев на Мальту, подобный уровень потерь считался самими англичанами вполне допустимым. Всем, кому интересна эта тема, можно рекомендовать книги Дэвида Ирвинга «Разгром конвоя PQ-17», Валентина Пикуля «Реквием каравану PQ-17» и более художественное, но от этого, пожалуй, даже лучшее произведение Алистера Маклина «Полярный конвой».

Конвой PQ 17

| Датировано | 27 июня 1942 г. в 10 июля 1942 г. |

|---|---|

| Место расположения | Арктический океан |

| Исход | Немецкая победа |

Соединенное Королевство Советский Союз Соединенные Штаты Соединенное Королевство Советский Союз Соединенные Штаты   | .svg/20px-Flag_of_Germany_(1935%E2%80%931945).svg.png) Германский Рейх Германский Рейх |

Джон Тови Джон Тови Луи Кеппел Гамильтон Джек Брум (en) Джон Даудинг | .svg/25px-War_Ensign_of_Germany_(1938%E2%80%931945).svg.png) Эрих Редер Эрих Редер Карл Дёниц Ханс-Юрген Штумпфф |

| 35 торговых судов 6 вспомогательных судов 2 подводные лодки 2 линейных корабля 6 крейсеров 19 эсминцев | 11 U-Boote 33 торпедоносца 6 бомбардировщиков 1 линкор 1 3 крейсера 12 эсминцев |

| 24 торговых корабля потоплены 153 убитыми | 5 самолетов |

Резюме

Контекст

Географический

Но наличие паковых льдов не позволяет проходящим кораблям отклоняться достаточно далеко от берега и, следовательно, выходить за пределы района, которому угрожают немецкие самолеты. Однако летом 1942 года морской лед поднялся далеко на север, но все еще недостаточно, чтобы устранить угрозу.

Метеорологический

Летом в этих широтах ночи не бывает. Таким образом, колонна не сможет замаскироваться в темноте.

Однако видимость далека от идеальной. Дневной свет плохой, часты туманы. Кроме того, нередко «море дымится». То есть разница температур между воздухом и водой способствует образованию невысокого тумана, в котором корабли могут быть почти незаметны.

Военный

Проезд предыдущего конвоя (PQ16) дорого был оплачен. Отправление следующего конвоя предлагалось отложить, чтобы избежать неблагоприятных погодных условий полярного лета. Но по политическим причинам Черчилль все равно решил заставить PQ17 уйти. Эскорт будет мощным. Мы даже зашли так далеко, что создали фальшивый конвой, чтобы заманить немцев.

Состав конвоя

Грузовые корабли

Торговый конвой состоит из 36 грузовых судов.

В основном это американские грузовые суда (23, включая 7 кораблей «Либерти» ), а также 8 британских грузовых судов, 2 советских танкера, 2 панамских грузовых судна и 1 голландский грузовой корабль. Кроме того, есть два британских нефтяных танкера, обеспечивающих сопровождение. Последним пришлось несколько раз заправлять мазутные баки во время сопровождения колонны.

Эскорт

На бумаге эскорт впечатляет. Условно ее делят на 2. Есть личная охрана и поддерживающая сила.

Организация

Конвой разбит на 9 колонн по 4 грузовых корабля в каждой. Колонны расположены на расстоянии 1000 метров друг от друга, а в колонне корабли плывут в 400 метрах друг от друга. Форма прямоугольника, образованного грузовыми судами конвоя, который намного шире, чем его длина, призвана усложнить задачу атакующим, атакующим с фланга.

Тесный эскорт образует ширму вокруг конвоя. Есть 2 разных формации. Противолодочная формация видит, что эскорт находится в 3000 метрах от конвоя; во время зенитной тренировки эскорт приближается к колонне на расстояние 1000 метров.

Прогнозируемая скорость конвоя составит 8 узлов.

Немецкие войска

морской

Авиация

На нескольких аэродромах размещена немецкая авиация. Их диапазон действия позволяет им покрывать значительную часть пространства, которое должны использовать конвои.

Всего по колонне немцы задействуют 202 самолета.

План Рёссельшпрунга

Гитлер одобряет план, но с условиями. В частности, он требует заблаговременно ликвидировать любую поддержку с воздуха противника, то есть любой присутствующий авианосец. Наконец, корабли должны избегать любого риска и знать, как довольствоваться частичным успехом, а не рисковать, стремясь полностью уничтожить противника.

Интеллект

Таким образом, немцы имеют довольно точное представление о том, что происходит на протяжении всего пути PQ17.

Одиссея PQ 17

Баланс и вопросы

Бухгалтерский баланс

Из 36 судов одно не улетело (Западная Готомская), два развернулись, 11 были торпедированы (в том числе спасательное судно) и 11 обстреляны и торпедированы. Есть 11 уцелевших грузовых кораблей, которые достигают места назначения.

Немцы потеряли десяток самолетов.

Однако на всех арктических конвоях потери были того же порядка, что и у атлантических конвоев. Но именно потери, понесенные двумя из них, включая PQ17, создали легенду.

Повлияли ли утраченные материалы на ход конфликта?

Следует ли разогнать конвой?

Адмирал Паунд должен был оценить уровень угрозы для конвоя. Для этого у него было несколько сведений:

Дополнительная проблема усложняет задачу службам прослушивания Великобритании. Британской службе дешифрования требуется около 48 часов, чтобы восстановить ключ шифрования, используемый при его изменении немцами, что они и делают на регулярной основе. И вот что происходит во время путешествия PQ17.

Имея эти подсказки, указывающие на отъезд, Паунд спрашивает свои разведывательные службы, могут ли они заверить его, что немцы все еще находятся в доке. Они признают, что не могут его сертифицировать, даже если выставили ряд признаков в этом направлении, например, отсутствие перехвата характерных сообщений. Взвешивая все «за» и «против», адмирал Паунд принимает решение, решение, которое окажется фатальным для конвоя.

Последствия

Сопровождение будет усилено, и из следующего конвоя мы увидим появление авианосцев сопровождения, обеспечивающих воздушное прикрытие грузовых судов.

Памятные даты

Примечания и ссылки

Источники

Знать больше

Библиография

К вопросу о войне секретных кодов и конвоев можно отнести:

Арктические конвои серии PQ/QP. Помощь союзников (31 августа 1941 г. — 2 сентября 1942 г.)

Для доставки ленд-лизовских грузов в СССР рассматривались три основных маршрута: северный, тихоокеанский и трансиранский. Наиболее удобным и коротким из них являлся северный маршрут, проходящий из Великобритании или Исландии в порт Мурманск, который имел незамерзающую акваторию, или Архангельск, который, хотя и мог функционировать зимой только с применением ледоколов, зато находился на значительном расстоянии от линии фронта.

Первый конвой, состоящий из шести британских и одного датского судна, вышел из Ливерпуля 12 августа 1941 г. На их бортах наряду с прочими грузами находились упакованные в деревянные ящики детали и узлы для сборки 15 истребителей «Харрикейн». Для защиты конвоя с моря и воздуха Адмиралтейство выделило эскорт в составе зенитного корабля и нескольких эсминцев. 21 августа конвой взял курс к берегам СССР и спустя десять дней благополучно достиг Архангельска. В Адмиралтействе эта операция получила наименование «Дервиш», а впоследствии ей было присвоено стандартизированное для северных конвоев наименование — PQ-0.

По проторенной дорожке

Очередной британский конвой PQ-1 вышел из Исландии в Архангельск 28 сентября 1941 г. Он состоял из 10 судов, сопровождаемых крейсером «Саффолк» и 2 эсминцами. 29 сентября навстречу ему из Архангельска вышел первый обратный конвой QP-1, состоявший из 6 судов конвоя «Дервиш» (PQ-0), дополненных танкером и 8 советскими пароходами. Основными грузами в их трюмах были пиломатериалы и руда — то, чем расплачивался СССР с Великобританией по кредиту. Переход конвоя PQ-1 прошел относительно спокойно, и он прибыл в архангельский порт 11 октября.

Колебания британцев

9 ноября 1941 г. со ставшей уже традиционной задержкой (на этот раз в 18 дней) в море вышел британский конвой PQ-3 (PQ-2 был отправлен 17 октября 1941 г. и достиг порта 30 октября 1941 г.). 21 ноября все 8 кораблей прибыли в Архангельск. Британская сторона объясняла нерегулярность поставок необходимостью ремонта судов, участвующих в перевозках, хотя более очевидным было то, что у англичан гораздо большую тревогу вызывала обстановка под Москвой. Лишь после того, как ситуация на Восточном фронте прояснилась и стало ясно, что Москва сдана не будет, Адмиралтейство приняло решение отправить в Россию сразу три каравана с интервалом до 10 суток: PQ-4 (8 кораблей) — 17 ноября — 29 ноября, PQ-5 (7 кораблей) — 27 ноября — 15 декабря, PQ-6 (9 кораблей) — 08 декабря — 21 декабря. Всего в порт Архангельска в течение 1941 г. прибыло 7 конвоев, состоящих из 56 транспортов.

Помощь из США

6 января 1941 г. президент США Ф. Рузвельт направил в конгресс «Закон в интересах укрепления обороны Соединенных Штатов» (или «Закон о ленд-лизе»). Этот документ предоставлял президенту право продавать, отдавать в долг или передавать в аренду военную технику, вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье и продовольствие тем странам, оборона которых, с точки зрения США, представляется важной. Несмотря на то что противники закона указывали, что его принятие приведет к вовлечению США в войну, а сторонники Рузвельта, напротив, критиковали документ за его половинчатость, 11 марта президент все же подписал его.

Гиганты – грузовозы

Открытие мурманского порта

Наращивание объемов помощи, оказываемой союзниками Советскому Союзу, вызвало крайнюю озабоченность в ставке Гитлера. Для нарушения работы морских коммуникаций союзников германским командованием была разработана операция, которая проходила под кодовым названием «Шпортпаласт» («Стадион»). Для ее реализации в Норвегию, в Трондхейм, 16 января 1942 г. прибыл самый крупный корабль Германии линкор «Тирпиц», позже сюда же подтянулись и остальные наиболее мощные корабли. Кроме того, немцы существенно увеличили численность частей люфтваффе, дислоцирующихся в Норвегии.

Счастливое стечение обстоятельств

1 марта 1942 г. очередной британский конвой, носящий порядковый номер PQ-12, вышел из Рейкьявика. В его состав входили 16 транспортных судов. В то же время навстречу ему из Кольского залива в Исландию вышел конвой QP-8.

В полдень 5 марта конвой PQ-12 был замечен дальним разведчиком Focke-Wulf Fw.189 Uhu. Для его уничтожения вышли шесть германских подводных лодок и линейный корабль «Тирпиц» в сопровождении трех эскадренных миноносцев. Командование операцией было возложено на вице-адмирала О. Цилиакса. Из-за шторма и тумана «Тирпиц» не обнаружил конвоя, который к этому времени столкнулся с тяжелыми льдами и был вынужден повернуть на юго-восток, чтобы выйти на чистую воду. Утром 6 марта Цилиакс отправил свои эсминцы произвести поиск в северо-западном секторе, где предположительно мог находиться конвой. Сам он на «Тирпице» следовал чуть западнее. В это время конвой, который искали немцы, находился в 100 км к северу от «Тирпица» и двигался на северо-восток. Поэтому корабли Цилиакса оказались далеко за кормой у него.

12 марта счастливо избежавшие опасности транспорты конвоя PQ-12 благополучно добрались до Кольского залива и бросили якоря в порту Мурманска. Они доставили самую крупную партию стратегических грузов, полученную СССР в одном караване: 200 самолетов, 160 танков и 180 бронемашин, 24 пушки, сотни грузовиков, станков, тысячи тонн оборудования, сырья и продовольствия. QP-8 прибыл в Исландию двумя днями раньше.

Состав конвоя PQ-17

Гораздо трагичнее оказалась судьба конвоя PQ-17. 27 июня 1942 г. его корабли покинули побережье Исландии и взяли курс на север. Его 35 транспортов несли 297 самолетов, 584 танка, 4246 грузовиков и тягачей, а также другие грузы весом 156 тыс. т. Всего груза конвоя, оцененного в 700 млн долларов, хватило бы для снаряжения 50-тысячной армии.

Непосредственное прикрытие конвоя было возложено на соединение капитана 2-го ранга Д. Брума. Оно состояло из 6 эсминцев, 4 корветов, 3 тральщиков и 4 траулеров. Кроме того, в состав конвоя были включены 3 корабля ПВО, а также 2 подводные лодки. Ближнее прикрытие осуществляла эскадра контр-адмирала Л. Гамильтона, состоящая из 2 британских и 2 американских крейсеров, которые сопровождали 3 эсминца. Дальнее прикрытие было возложено на соединение, которым командовал адмирал Д. Тови. В него входили 1 британский и 1 американский линкоры, авианосец «Викториес», 2 крейсера и 14 эсминцев. 29 июня в составе конвоя PQ-17 уже находилось 33 судна — один из транспортов сел на мель при выходе из Рейкьявика, а второй был поврежден плавучими льдами в Датском проливе, что вынудило его вернуться.

Германское командование к этому времени успело сосредоточить в Северной Норвегии флот, состоявший из линкора «Тирпиц», крейсера «Хиппер» и «карманных» линкоров «Шеер» и «Лютцов».

Гибель конвоя

В полдень 1 июля конвой был обнаружен немецким самолетом-разведчиком и с этого момента почти непрерывно находился под наблюдением противника. 4 июля британское командование отдало приказ кораблям ближнего прикрытия и эскадренным миноносцам охранения возвратиться, а транспортам конвоя PQ-17 рассеяться и следовать самостоятельно в советские порты. Это решение, ставящее под сомнение безопасность судов конвоя, было продиктовано опасностью прорыва крупных надводных кораблей противника на коммуникации в Атлантический океан. В этот же день последовали первые немецкие удары по конвою. Атакуемые подводными лодками в тесном взаимодействии с авиацией союзники в течение трех дней потеряли 23 судна конвоя PQ-17.

Последний конвой из этой серии — PQ-18 — отправился из Шотландии 2 сентября 1942 г. и прибыл в Архангельск 21 сентября. В дальнейшем союзники начали направлять с СССР арктические конвои серии JW/RA. А всего с августа 1941 г. по май 1945 г. по «северному» маршруту было проведено 78 конвоев. В сумме это составило около 1400 торговых судов, которые доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу.

ПОСЛЕДНИЙ КОНВОЙ ИЗ СЕРИИ PQ

Во второй половине 1941 г. были достигнуты первые важные экономические и политические соглашения между СССР, Великобританией и США о совместных действиях в войне против Германии. Этими акциями было положено начало созданию Антигитлеровской коалиции. Видное место среди них занимала состоявшаяся 29 сентября – 1 октября 1941

Офицером в оперативном управлении британского адмиралтейства, ведавшим проводкой конвоев в СССР, в то время был P. Q. Edwards. Его инициалами и стали обозначать конвои, шедшие в восточном направлении. Впоследствие литер был изменен на JW и RA.

Конвои на Север России двигались по довольно узкому коридору между Шпицбергеном и норвежскими берегами с расположенными здесь и в северной Финляндии военно-морскими и военно-воздушными базами. Практически суда шли в зоне досягаемости вражеских подводных и надводных кораблей в течение 7 – 9 суток, а зона деятельности вражеской авиации простиралась до островов Ян-Майен, Шпицберген и Новая Земля. Охраны караванов судов обеспечивали корабли Британского военно-морского флота. В оперативной зоне к востоку от 20-го меридиана безопасность движения конвоев брал на себя советский Северный флот. В течение 1941 г. противник практически не оказывал серьезного противодействия судоходству на Севере, уповая на «блицкриг». Однако, по словам немецкого генерала К. Типпельскирха, «после провала наступления на Москву, когда война против Советского Союза пошла по совершенно новому и неожиданному руслу, началась планомерная борьба с конвоями легкими силами флота, подводными лодками и авиацией. На совещании в германской ставке 29 декабря 1941 г. Гитлер заявил, что считает необходимым «перебросить в Норвегию все линейные корабли как для защиты Норвегии, так и для атак конвоев на Севере»

Высадка английского десанта в северной Норвегии не состоялась, хотя У. Черчилль всерьез намеревался осуществить эту акцию. Тем не менее германский флот в Норвегии был сконцентрирован, угроза конвоям резко возросла.

К началу навигации 1942 г. сюда в дополнение к 15 эсминцам и 85 сторожевым кораблям и морским охотникам были последовательно перебазированы: один из лучших линкоров мира «Тирпиц», тяжелые крейсеры «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», крейсер «Кельн», до 10 эсминцев и несколько позднее линкор «Шарнхорст» и крейсер «Нюрнберг» Кроме того, здесь сконцентрировалось до двух десятков подводных лодок и свыше 260 боевых самолетов первой линии 5-го германского воздушного флота.

О масштабах и силе ударов по конвоям в ходе второй военной навигации можно судить хотя бы потому, что в каждой из них участвовало от 7 до 20 подводных лодок, эсминцы, крейсеры, линкоры, большое количество самолетов, причем нередко эти силы действовали одновременно.

Тяжелые потери понесли конвои PQ-13, PQ-16 и особенно широко известный конвой PQ-17. Из 34 беззащитных транспортных судов этого конвоя погибло 23 Кроме людей, были потеряны сотни танков, самолетов, много другой техники и вооружения. Назвав трагедию конвоя PQ-17 «одним из самых печальных эпизодов последней войны», У. Черчилль решил прекратить отправку конвоев в СССР северным маршрутом. Он писал И. В. Сталину: «Мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова «Медвежий» или там, где он может подвергнуться нападению немецких самолетов, базирующихся на побережье. Поэтому с очень большим сожалением мы пришли к заключению, что попытка направить следующий конвой PQ-18 не принесла бы вам пользы и нанесла бы только невозместимый ущерб общему делу»

В послании И. В. Сталину 7 сентября 1942 г. У. Черчилль писал: «Конвой PQ-18 в составе 40 пароходов вышел. Мы выделяем мощные ударные силы из эсминцев. Мы также включили в сопровождение конвоя. только что построенный вспомогательный авианосец. Далее мы ставим сильную завесу из подводных лодок между конвоем и германскими базами». Караван охраняло, не считая вспомогательных, более 30 боевых кораблей, в том числе 1 крейсер и 14 эсминцев. В ответном послании 8 сентября И. В. Сталин заявил: «Я понимаю всю важность благополучного прибытия конвоя PQ-18 в Советский Союз и необходимость принятия мер по его защите. Как нам ни трудно выделить дополнительное количество бомбардировщиков для этого дела в данный момент, мы решили это сделать». Черчилль в свою очередь в послании 13 сентября 1942 г. поблагодарил советское руководство «за 48 бомбардировщиков дальнего действия, 10 самолетов-торпедоносцев и 200 истребителей, которые, как я теперь узнал, Вы посылаете, чтобы помочь провести PQ-18»

Именно в день, когда было направлено это послание, начались ежедневные комбинированные атаки подводных лодок и самолетов противника по конвою, продолжавшиеся практически до его прибытия в Архангельск. В составе конвоя наряду с английскими и американскими транспортами было 6 советских: «Сталинград», «Петровский», «Сухона», «Тбилиси», «Андре Марти» и «Комилес»

Торпедоносцы прорывались сквозь заградительный огонь и обрушивались на суда каравана. Во время этой атаки противнику удалось потопить еще несколько судов, в том числе пароход «Сухона».

Нелегко было всем – и верхним, и нижним командам, особенно старых тихоходных угольщиков – таких, как пароход «Петровский». Сейчас все реже и реже звучит старинная морская песня «Раскинулось море широко», которую когда-то проникновенно пел Л. О. Утесов. Это был гимн кочегаров, гимн моряков. Ушла в прошлое профессия морского кочегара, забылась и песня. Кочегары «Петровского» буквально выбивались из сил, стараясь держать пар на марке, чтобы не отстать от других, более быстроходных судов конвоя. На нижнюю команду – вахтенных механиков, машинистов, кочегаров – обстановка боя действует особенно угнетающе. Находясь в «преисподней», они не знают, что делается наверху, что ждет их через минуту, две. До них лишь доносится грохот боя. Одновременно стреляют сотни стволов. Как вспоминает Г. М. Щебелев, грохот стоял такой, что не слышно было залпов крейсера, который вел огонь из шестидюймовых орудий. Но как писал впоследствии в рейдовом донесении капитан Ф. В. Власов, «люди, впервые попавшие в обстановку современного боя, с честью выполнили долг. Всякий занимался своим делом: одни у пулеметов, другие – наблюдатели, в машине, у котлов; девушки заряжали магазины автоматов. »

Команда этого судна отличилась еще до начала боев. Однажды ночью во время сильного шторма «Петровский» потерял управление, вышел из строя привод рулевой машины. Судно развернуло лагом (вдоль волны), началась сильная бортовая качка, крен доходил до 38 градусов. Ударом волны сорвало найтовы у тяжелого сорокатонного танка МК-IV «Черчилль». Танк стал буквально прыгать по палубе, угрожая разбить фальшборт, ящики с самолетами, крепление которых тоже ослабло. Одновременно надо было крепить палубный груз и исправлять повреждение рулевой машины. Матросы работали на грани смертельного риска, в кромешной темноте, при силе ветра 28 метров в секунду, по пояс в воде и спустя три часа, затянув последние талрепы, закрепили весь палубный груз. Был исправлен и рулевой привод. Вскоре пароход занял свое место в походном ордере.

Но вернемся к конвою. 13 сентября в 21 час. 40 минут противник возобновил атаки. Однако заградительный огонь эскорта и транспортных судов оказался настолько дружным и мощным, что немецкие самолеты не смогли прорваться, несколько из них было сбито, не пострадал ни один транспорт. Утром следующего дня конвой атаковали подводные лодки. Им удалось потопить одно судно. В 13 часов 40 минут – новая групповая воздушная атака, потоплен еще один транспорт, но и противник потерял несколько самолетов. Два часа спустя – новая атака: безрезультатно. В точке ориентировочно 73? северной широты и 49? восточной долготы, находившийся на легком крейсере флагман британского эскорта, пожелав судам каравана «счастливого плавания», в сопровождении больших эсминцев и корабля ПВО, ушел прикрывать конвой QP-14, который 13 сентября вышел из Архангельска в Англию. Эскорт уменьшился на три четверти. До Архангельска оставалось еще несколько суток хода в зоне деятельности Северного флота. Конвой продолжал движение, отбивая атаки противника. В светлое время суток его атаковали самолеты, а с наступлением сумерек и до рассвета – подводные лодки. У немцев была хорошо отработана связь разведывательных самолетов с подводными лодками. Это давало возможность использовать тактику, получившую название «волчьей стаи». Зная курс и скорость конвоя, лодки заранее выбирали место и время атаки. После завершения ее они на полной скорости в надводном положении обгоняли конвой и вновь занимали позицию.

17 сентября караван встретили корабли Военно-Морского Флота СССР и взяли его под охрану. Американский историк С. Морисон в книге «Битва за Атлантику» писал по этому поводу: «Несмотря на уход авианосца и других средств ПВО, действия германских самолетов не были такими дерзкими, как прежде. А русские эскадренные миноносцы («Гремящий», «Сокрушительный», «Куйбышев», «Урицкий» и «Карл Либкнехт»), присоединившиеся к конвою 17 и 18 сентября, еще более отбили у них охоту к атаке». К этому следует добавить, что с 9 сентября советские авиационные части приступили к нанесению ударов по вражеским аэродромам.

Бывший командир отделения рулевых эсминца «Гремящий» В. И. Варшеев вспоминает, что уже следуя под охраной советского эскорта, караван не раз подвергался массированным атакам самолетов и подводных лодок противника.

19 сентября суда каравана прибыли на бар Северной Двины и бросили якоря у острова Мудьюг, но и здесь испытания не кончились. Ветер посвежел до 9 баллов, из-за невозможности принять лоцманов заходить в порт было нельзя. 20 сентября, когда ветер стал стихать, суда подверглись последней атаке вражеских бомбардировщиков. Поднявшиеся в воздух советские истребители сбили два из них. Противник не оставил попыток уничтожить суда каравана и после того, как они зашли в порт. Нескольким самолетам удалось прорваться к городу, когда «Петровский» стоял уже в Архангельске у Мосеева острова. Враг начал бомбить жилые кварталы. Моряки-архангелогородцы с тревогой смотрели на горящий город. Там семьи, а помочь им нет возможности.

Мужественно держались в боях и экипажи других советских судов конвоя PQ-18.

Особо следует рассказать о капитане парохода «Тбилиси» В. В. Неживом. Он вышел в рейс из Америки в Мурманск вторым штурманом, а пришел капитаном. Во время перехода судно попало в жестокий шторм. Пять спасательных шлюпок из шести были разбиты, трапы поломаны, палубный груз начал двигаться. Крепившие его матросы во главе со старшим штурманом Медвецким с трудом удерживались на ногах. Медвецкого сильно ударило волной, и его унесли в лазарет. Место старпома занял второй штурман Неживой. И когда во время атаки вражеских самолетов был тяжело ранен капитан Д. И. Сорока, В. В. Неживой взял командование судном на себя и благополучно привел его в порт, уклонившись от 6 торпед и отбив все атаки противника.

О стойкости моряков торгового флота говорит и такой эпизод. 5 июля 1942 г. на переходе из Архангельска в Исландию подорвался на мине пароход «Родина». Был сильный шторм. Одну из спущенных на воду шлюпок перекинуло через судно, две другие опрокинуло. Оставшиеся в живых моряки 35 минут держались в ледяной воде, ухватившись за обломки, пока не подошел английский тральщик. Он доставил спасенных в Рейкьявик. Из Исландии моряки возвращались в Архангельск на пароходе «Сталинград», следовавшем в конвое PQ-18. Как уже упоминалось, и это судно было торпедировано, людей спас пароход «Сухона», который тоже погиб. Членов экипажа «Родины» удалось спасти и на тот раз. После прибытия в Архангельск они вскоре вновь вышли в море.

При отражении воздушных атак экипажи кораблей британского эскорта и транспортов уничтожили более 40 самолетов противника. По два самолета сбили «Комилес», «Петровский» и «Тбилиси». По 1 – 2 самолета были на счету эсминцев Северного флота. Около 20 немецких самолетов советская авиация уничтожила на аэродромах Норвегии.

Успешно боролись с подводными лодками английские эскадренные миноносцы и самолеты с авианосца. Они потопили четыре немецких подводных лодки. Тем не менее со ссылкой на потери в конвое PQ-18 и гибели трех судов в конвое QР-14 отправка конвоев до конца года вновь была прекращена.

Не будем сравнивать конвойные операции с битвами на советско-германском фронте, а помощь союзников вооружением с объемом производства его в нашей стране. Это вещи несравнимые и по масштабам, и по влиянию на ход войны. Но тем не менее это тот случай, когда можно с полным основанием говорить о конкретном вкладе в общую победу над врагом.

Советские, английские, американские, канадские, польские и все другие военные и торговые моряки, плававшие в северных конвоях, выполнили свой союзнический долг. Они с честью прошли огненные мили Второй мировой, доставив нашей сражающейся стране 9600 орудий, свыше 18 000 самолетов, 10 800 танков. Сотни тонн стратегических грузов было доставлено в обратном направлении в западные страны.

Не все вернулись к родным берегам, для многих моряков и кораблей могилой стал океан. Нет в местах их гибели ни памятных знаков, ни звезд, ни крестов, только студеное море. Иногда оно грозно рокочет, иногда чуть слышно шелестит, но всегда взывает к памяти о погибших.