Что обозначает прядение в древности

«История прядения: традиции, обычаи, связь с мифологией»

Шегарский район, п. Победа

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа»

Районная научно-практическая конференция

«История прядения: традиции, обычаи, связь с мифологией»

Прядение в быту – обязательный ритуал жизни русского народа

Прядением, как правило, занимались девушки. К моменту достижения совершеннолетия они полностью осваивали это мастерство и становились искусными пряхами, что, по народным представлениям, предсказывало счастливую любовь и замужество.

К масленице прядение старались закончить. Существовала даже традиция: на масленичной неделе кататься с ледяных гор на ставшей ненужной прялке. Но обычно прялку берегли и передавали по наследству. Нередко ее делал жених в подарок своей невесте. Такую прялку украшали нарядной резьбой и росписью.

Влияние мифологии на становление русского ремесла прядения

Значение прядения было так велико, что оно с древности, так же как и ткачество, являлось символом женского труда, а пряхи имели своих святых покровителей. Непосредственной покровительницей женской зимней работы, в первую очередь, прядения, а также самих прях была св. Параскева Пятница, образ которой зачастую сливался с Богородицей.

Традиции прошлого живут в настоящем нашего посёлка

Бондари, сборщики живицы, рыбаки, охотники – это далеко неполный перечень ремёсел и занятий старожилов нашего посёлка. Факты из истории передают интересную картину жизни прошлого посёлка Победа. И сейчас живы традиции прядения. Мне удалось познакомиться с женщинами, которые умело держат в руках и веретено, и пряху. Я почувствовала, как прикоснулась к прошлому. Святость традиций будет жить тогда, когда будет вот такая преемственность, когда реально сможешь ощутить сложность ремесла, жившего до сих пор.

Жительница п. Победа Так готовили шерсть (очищали от мусора) к прядению

Обязательные атрибуты прядения

Веретено

Это деревянная палочка, сантиметров тридцать длиной. Она обязательно имеет более тупую головку, на которой веретено вращается, и острый конец, за который пряхи его вращают. Вот и все устройство мистического жезла.

Этот предмет крестьянского быта в неизменном виде дожил до наших дней и до сих пор используется по назначению. Когда появилось веретено, кто его изобрел и как приспособил для превращения хаоса шерсти в

структурированную нить, доподлинно неизвестно.

Прялка была неразлучной спутницей женщины. Кудель привязывали к вертикальной части лопастке. Прялка для каждой девушки делалась индивидуально, лопастка располагалась на уровне

Прядение и ткачество

Веретено с пряслицем

Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Вместо звериных шкур люди облачились в одежду, сшитую из льняных, шерстяных или хлопковых тканей, которые с тех пор стали нашими неизменными спутниками вплоть до сегодняшнего дня. Однако прежде, чем наши предки научились ткать, они должны были в совершенстве освоить технику плетения. Только выучившись плести циновки из веток и камыша люди могли приступить к «переплетению» нитей.

Древнейшим и простейшим приспособлением для производства пряжи была ручная прялка, состоявшая из веретена, пряслицы и собственно прялки. Перед началом работы прядильное волокно прикрепляли на какой-нибудь воткнутый сук или палку с развилкой (позже этот сучок заменили доской, которая и получила название прялки). Затем мастер вытягивал из клубка пучок волокон и присоединял к особому приспособлению для скручивания нити. Оно состояло из палочки (веретена) и пряслицы (в качестве которой служил круглый камешек с дырочкой посередине). Пряслица насаживалось на веретено. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Пряслица служила для того, чтобы усилить и сохранить вращение, которое иначе прекратилось бы через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерица наматывала ее на веретено, а пряслице не давала растущему клубку соскользнуть. Затем вся операция повторялась. Не смотря на свою простоту, прялка была удивительным завоеванием человеческого ума. Три операции – вытягивание, кручение и наматывание нити благодаря ей объединились в единый производственный процесс. Человек получил возможность быстро и легко превращать волокно в нить. Заметим, что в позднейшие времена в этот процесс не было внесено ничего принципиально нового; он только был переложен на машины.

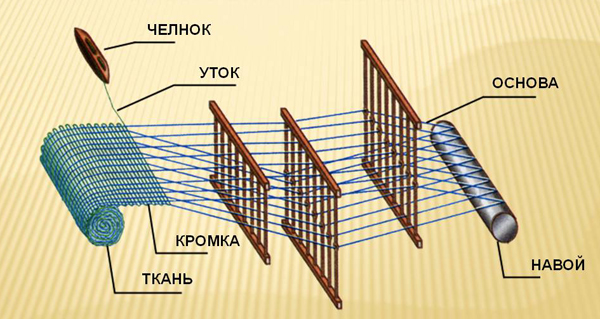

После получения пряжи мастер приступал к тканью. Первые ткацкие станки были вертикальными. Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая – по другую. Поперечная нитка, например, могла проходить, то поверх первой, третьей, пятой и т.д. и под низом второй, четвертой, шестой и т.д. нитей основы, то наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх. То под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить.

В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до 18 века. Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

Что обозначает прядение в древности

Для тех, кто не смог посетить нашу встречу, посвященную ручному прядению.

Магический характер прядения отражается в мифологии разных народов мира. Всегда находится Некто свыше, кто совершает магический акт.

В болгарской традиции роженицы известны под именемурисниц (орисниц). В словенской традиции их называют живицами (девами жизни), судицами (девами судьбы). Ученые отследили, что поверья и рассказы о трех девах (старухах) судьбы, которые приходят в дом, где родился ребенок, и по очереди предсказывают ему судьбу присутствуют во многих современных и древних (вплоть до хеттской) традициях.

В римской мифологии в качестве богинь судьбы изображались парки, также как и их древнегреческие сестры, прядущими и обрезающими нить жизни.

Нередко для наделения магическими свойствами орудия труда украшались определенными семантическими знаками, которые как бы связывали мифический акт ткачества мироздания с человеческим житием. Так, например, в восточно-славянской культуре центральная часть прялки, с которой соприкасалась кудель, часто украшалась знаками-символами солнца и суточного круговорота. Необходимо отметить, что такие орудия труда имели определенную форму, сходную в разных традиционных культурах. Нить, являясь промежуточным продуктом ткачества, уже не сырье, но еще не ткань, издавна имела свою символику. Так у украинцев нить воспринималась как связующее звено жизни и смерти, неба и земли, земли с нижним миром. Образ нити являлся атрибутом потустороннего мира: «за грешником катятся клубки и тянутся нитки».

Все работы, связанные с ткаческим циклом, имели строгую регламентацию по времени и месту выполнения, а так же и самого технологического процесса. Существовали и определенные запреты. Для большей наглядности они закреплялись мифологическими рассказами или поверьями о наказании непослушных. Смысл такой воспитательной работы заключался в одном: нарушение запрета непременно скажется на людях или на домашних животных. Например, у прядущего в святки колтун совьется в волосах или в его хозяйстве ягнята родятся кривоногими.

Нарушитель запретов может нечаянно повлиять и на. погоду. Прядущий под Новый год (имеется в виду мартовский) возвратит зимние холода. Таким образом, при необходимости, всегда и во всем можно было найти «козла отпущения».

Запреты распространялись и на технологический процесс. Например, во время прядения из шерсти, нельзя было пряжу мочить, как это делалось при прядении из растительных волокон. Считалось, что у слюнявящего нитки во время прядения из шерсти будут «слюницца» коровы и овцы. В другой «страшилке» предупреждают, что из-за бабы, которая пряла в святки да еще смочила нитку, «волы будут пешить, когда мужик выйдет пахать в поле». То есть он останется без волов.

И что же тогда имел в виду А. С. Пушкин, написавши:

«Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. »?

Программирующей магией обладали нити, выпряденные в ночь перед Рождеством, когда в самом пространстве соединяются элементы прошлого, настоящего и будущего. Обрядовая нить могла изготавливаться и при различных жизненных ситуациях. Например, при болезни ребенка. Выпряденную в таком случае за одну ночь до восхода солнца нить запаривали водой и в течении трех дней, так же до восхода солнца, купали в ней ребенка. У украинцев бытовал обычай прядения во время «беседы», когда молодые с приданным ходили по домам, где получали полмычки «прядива». По дороге молодая должна была ее чесать и прясть. Такая нить также считалась лечебной и отдавалась родителям молодого. В тех же краях имело место и прядение на свадьбах «нитки долгой жизни». Эта нить символизировала долгую счастливую совместную жизнь молодых супругов.

С семантикой нити связана и семантика узла. Если нить, это «путь», движение, то узел, согласно древним верованиям, акт, противодействующий свободному течению событий или закрепляющий их. В связи с этим наделение нити магическими свойствами могло происходить при завязывании на ней узлов. В одних случаях узел на нити может служить оберегом от вредоносных сил, болезней и смерти; в других оказывается средством наведения порчи, особенно при родах и браке. Для этого в зависимости от целей могли быть использованы разные нити. Они могли отличаться по своему составу (сырью): шерстяные, льняные, шелковые; по цвету: красные, белые, черные, суровые; по количеству: одна, три и более. Знаковым являлось и место ношения таких нитей вокруг тех или иных частей тела: вокруг шеи, вокруг кисти, вокруг пальца, вокруг талии. Узловые нити и вязание узлов использовалось в обрядовой практике разных народов. Так, в родильных обрядах в восточнославянской традиции считалось, что, сколько узлов при перевязывании пуповины завяжет «баба», столько же детей еще родит роженица. Узловые нити использовались и в скотоводческом обряде украинцев. Например, на голову первородной корове надевали ту часть холста, в которой при тканье образуется много узлов.

Нить как символ пути-судьбы использовалась и в некоторых обрядах вселения в новый дом. Так, при первом вступлении в него (»переходинах») через открытую дверь бросали в избу клубок ниток, и лишь за тем члены семьи, держась за нитку, переступали порог по старшинству. Другой вариант аналогичного обряда заканчивался тем, что хозяин входил «по нитке один», а затем, когда все члены семьи возьмутся за нее, перетягивал сородичей в избу.

Существовал еще один обычай при новоселий, в котором было принято переносить паутину из старого жилище в новое. Этот обычай напоминает о связи результатов плетения с судьбой, пространственно-временной мерой, отведенной человеку свыше. Но не нужно доходить до абсурда, ведь наличие в доме множества паутин вовсе не означает пожелания долголетия своим домашним. А именно этого желаем мы Вам стихами из эпопеи «Шахнаме» Фирдоуси: «Да будет вечен дней твоих поток, Покуда есть основа и уток!».

ПРЯХА (ПРЯЛЬЯ). Лицо женского пола, владеющее умением прясть.

Статус пряхи определялся ответственностью самого прядения — главного женского занятия, которым мужчины никогда не занимались. По народным представлениям, прикосновение мужчины к веретену лишало его силы и ловкости, а неправильное обращение пряхи с куделью могло сделать женщину мужеподобной: у нее начинала расти борода.

Жизнь крестьянки с ранних лет была связана с прядением и с его атрибутами. Девочке, чтобы она легко приобщалась к прядению, перерезали пуповину на прялке или веретене, а также прикладывали эти предметы к новорожденной. Старались отрезать пуповину так, чтобы она упала на женскую работу, в частности, пряжу. Кроме того, помещали в ее колыбель детскую прялку. Пожелания стать хорошей пряхой произносились на родинах: «Чтобы тонко пряла, часто ткала, рукодельничала» (9, с. 33). Во время крестин, возвращаясь из церкви, крестная брала кудель и садилась прясть, чтобы девочка успешно овладела этими операциями; с той же целью ребенка передавали крестной через прялку. С 5—6 лет девочку начинали учить прясть и ей впервые разрешали спрясть нитку из грубой шерсти или очесов. Пряжу затем сжигали, а золу девочка должна была съесть, запив и закусив кусочком хлеба, под приговор: «Ета зъяси — будщи хорошая пряха». В некоторых местах она глотала дымок от зажженной пряжи, чтобы работа в ее руках горела.

Прядением, как правило, занимались девушки. К моменту достижения совершеннолетия они полностью осваивали это мастерство и становились искусными пряхами, что, по народным представлениям, предсказывало счастливую любовь и замужество.

История прядения. Античность

Прядение, как умение, как ремесло насчитывает не одну тысячу лет. Поэтому интересно не только с точки зрения получения соответствующего навыка и, как результат, пряжи, но и с точки зрения своей древне-давней истории.

Прядение известно еще с эпохи позднего неолита. Оно было распространено почти у всех народов, за исключением народов Крайнего Севера, где носили меховые одежды.

Первые сведения о прядении пришли к нам из Древнего Египта: этот процесс отражен в настенной росписи египетских усыпальниц.По-видимому в эту же эпоху прядение было известно и в Месопотамии. Пряслица – молчаливые свидетели прядения – были обнаружены и в скифских женских захоронениях.

В античном мире прядение, как и ткачество, было типично женским занятием. Большинство гречанок пряли нитки и ткали ткань, они делали все постельные принадлежности, настенные и напольные ковры, а также одежду. Царицы и знатные женщины в Древней Греции знали, как делать ткань, хотя их слуги часто выполняли для них самую тяжелую работу.

«Процесс веретенного прядения описан подробно в одной из эпиграмм римского поэта Катулла (I в. до н. э.).

… Привычные руки над вечной корпели работой,

Левая прясло держала, увитое мягкою шерстью,

Правая же, то легко приподнявши персты, отводила

Нить, что пряла, то пальцем большим крутя, запускала

Веретено равновесное, словно кубарь закруживши.

Зубы равняли меж тем постоянно работу щипками,

И приставали к засохшим губам постоянно окуски oт шерсти.

Что торчала сперва комками по сглаженной нити.»

Таким образом, в античном мире практиковали прядение на подвесном веретене. Прясть могли как сидя, так и стоя. Небольшие подвесные веретена утяжелялись в нижней части пряслицем, а кудель крепилась к прялке, которую держали в левой руке.

Эпинетрон использовался (по видимому) при вытягивании шерсти в ровницу и во время работы находился на ноге сидящей пряхи, закрывая колено и часть бедра. Хотя это не точно, т.к. информации о нем очень мало. Зато есть изображения. 😊

Считается, что эпинетроны часто клали в захоронения молодых незамужних женщин.

С этим произведением связано много загадок, одна из них касается утраченных рук богини. Существует несколько предположений о том, каково было их положение, и что держала Венера. Одно из самых распространенных и обоснованных предположений гласит, что в одной руке она держала яблоко, а другой удерживала спадающие одежды.

Популярна и версия, что расположение тела Венеры, в частности, разворот плеч и торса, говорит о том, что богиня пряла. Соответственно, в одной руке она держала пряжу, а другой – управляла нитью и веретеном. Гипотеза была подтверждена цифровой реконструкцией статуи, доказывающей, что поза изваяния соответствует той, которую принимает тело пряхи. Действительно, положение туловища скульптуры очень похоже на позу прядущих женщин. Такая композиция часто изображалась на античных сосудах.

Прядение и ткачество славян

Глава IX. Ремесленные изделия.

Прядение и ткачество.

Изготовление ткани было постоянным занятием славянских женщин и девушек. Необходимые для этого нити делались частично из овечьей шерсти или же из волокон льна (Linum angustifolium) и конопли (Cannabis sativa). Это подтверждается многочисленными свидетельствами как письменных источников, так и данными археологии.

Пряслица, надеваемые на веретено при прядении, очень часто встречаются в славянских находках IX и X веков, а в Киеве известно одно пряслице со славянской надписью.

Что же касается ткачества, то его техника тысячу лет тому назад была, конечно, проще той, которую мы встречаем в славянских деревнях в настоящее время. Однако то, что основы этой техники были выработаны уже в то время, видно из того, что вся ткацкая терминология, касающаяся деталей станка и ткани, а также термины, относящиеся к процессу ткачества, являются общими для всех славян и чрезвычайно древними.

Венгры заимствовали её уже после прихода в Венгрию; да и вообще немыслимо, чтобы вся эта общая терминология ткачества развилась позднее. Она возникла ещё на прародине славян, и несомненно, что в конце языческого периода славянские женщины пряли и ткали так же, как и позднее, в историческую эпоху.

Веретено (вретено) в руке женщины – древний символ, засвидетельствованный на рисунках и в исторических источниках.

Ткацкий станок был, судя по всему, стоячий, что подтверждается самим названием стань, ставь (от глагола стоять).

орнаменты древнерусских прялок пестрят чисто языческими символами

Древнеславянская терминология ткачества и прядения.

Кукушка закуковала — пора сеять лён

Посев проводили со второй половины мая до начала июня, когда земля прогрета и щедро напоена весенними дождями. Начало сентября давало старт уборке урожая. Процесс назывался «теребление»: светло-жёлтые стебли выдергивали с корнями и связывали в небольшие снопы диаметром 20-30 см. Сушили стебли льна на жердях, затем прямо на поле обивали семена льна специальными палками с утолщением на конце — кичигами. Высушивание и вымачивание льна: просушенные снопы расстилали на полях. Идеальным условием для лежки льна было чередование хорошей погоды и дождя, все торопились успеть до первых морозов, иначе льняная нить становилась не прочной. Снопы льна прижимали надежным гнетом (жердями, сучьями, бревнами), и оставляли вымокать в реке, озере, водоёме. Лёжка и вымачивание льна длились от недели до месяца, в зависимости от погоды. Готовность льна проверяли на небольшом количество лён мяли и трепали вальками, проверяя, как отходит костра. Вымоченный лён перед мятьём прополаскивали от застойного запаха, немного отжимали воду и пучками вывешивали на просушку. Качественная сушка была очень важна: пересушенный лён превращался в паклю. Процесс занимал 10-12 часов, очень редко сутки.

Целью трепания льна было отделение частичек костры от волокна и его распределение. Можно было просто побить пучок волокон о жердь, но чаще брали специальное трепало — деревянный широкий нож, пучок льна брали за один конец, а по второму били трепалом. Потом процесс повторяли с другим концом пучка льна, и напоследок выворачивали пучок наизнанку и точно так же оббивали его со всех сторон. Оставалось отсортировать волокна по качеству и цвету. Остатки костры и обрывки волокон либо сжигали, либо конопатили ими стены. Из отрепья льна могли вить толстые грубые веревки для перевязки того же льна.

Прядение и ткачество

Прядильный сезон продолжался долгие пять месяцев. Украшенная резьбой и узорами прялка, зачастую была семейной ценностью или подарком жениха, а также веретено было истинными спутниками пряхи. Ручное прядение очень долгий и кропотливый процесс: опытная мастерица с утра до ночи могла напрясть всего 300 метров пряжи. В Древней Руси пряли все, от мала до велика: девочки начинали прясть с раннего детства, они должны были напрясть к замужеству столько, чтобы хватило на пошив приданого к свадьбе. На 1 кв.метра изготовления тканного полотна уходило до четырех дней.

Сама прялка представляла собой устойчивую деревянную дощечку, к которой крепили кудель. Левой рукой пряха тянула нить с кудели, а правой крутила веретено, наматывая на него нить. Вот такую L-образную конструкцию древней самопрялка не смогли вытеснить механические прялки, появившаяся в XIX веке, качество нити ручного прядения было гораздо выше.

После прядения льняные нити сортировали по по качеству, сделанные маленькими пряхами, шли на уток, а тонкие и прочные предназначались для ткачества.

В избах устанавливали кросна — станок для ткачества, представлявший собой П-образную перекладину, к которой крепили нити основы. В нижней части рамы устанавливалась ещё одна перекладина: её роль — распределение нитей основы, чётные нити основы шли сверху, нечётные — снизу (и наоборот). Свободные концы связывались, и к ним подвешивался груз для натяжения основы.

Кросна ставили под небольшим наклоном, чтобы между нитями оставался промежуток. Задние нити крепились к еще одной перекладине. Если она лежала на кроснах, то оставалось естественное расстояние для пропускания утка между нитями, а если ткачиха её натягивала на себя, то образовывался искусственный промежуток, в который с помощью челнока протягивали уток; в этом случае передние нити отходили назад. Используя цветную нить и чередуя цвета и способы ткачества, мастерицы создавали красивые геометрические узоры.

Семена культурного льна и части деревянной прялки были обнаружены археологами у озера Воже (нынешняя Вологодская область) при раскопках поселения, относящегося ко II тысячелетию до нашей эры. С археологическими находками вполне согласуются и свидетельства наших летописей, и сообщения арабских писателей-путешественников, приезжавших в гости к славянам и отмечавшим у них «прекрасную одежду из льна». По мнению этимологов, слова, применяемые для ткачества и прядения не были заимствованы из каких-то других языков, а являются древнерусскими.

Если льняные нити не красили, то полотно получалось серого цвета. На Руси для шитья обычно использовали беленый холст:

Перед пошивом одежды ткань красили в разные цвета, используя природные красители: кора и корни различных деревьев, кустов, цветы и листья растений, глина, сажа и прочие традиционные средства. Особенно ценился на Руси красный цвет, прекрасно сочетающийся с белым.

В руках Пресвятая Богородица держит веретено и пряжу и это не случайно. С одной стороны, это отголосок апокрифических преданий, согласно которым Богородица в доме Иосифа работала над пряжей для завесы Иерусалимского Храма. Но церковная гимнография внесла в эту деталь дополнительный смысл. Например, в великом каноне прп. Андрея Критского есть такие слова, посвященные Богородице:

«Яко от оброщения червленицы, Пречистая, умная багряница Еммануилева внутрь во чреве Твоем плоть исткася. Темже Богородицу воистину Тя почитаем»

«Как из пурпурового состава, Пречистая, мысленная багряница плоть Эммануила во чреве твоем соткалась, посему тебя, как Богородицу, воистину почитаем». (перевод митр. Никодима Ротова).

Как видим, плетение пурпурной нити из пряжи здесь символизирует таинственное зачатие Царя Небесного в самый момент Благовещения.

Однако не каждый знает, что диалог архангела и Девы Марии имеется в классических иконах Благовещения уже сам по себе, даже без сопроводительных надписей. Стоит вспомнить, что христианская культура выросла из культуры античной, и многие элементы античности, очищенные от язычества, вошли в христианское искусство.

Так и здесь Архангел Гавриил в иконах Благовещения изображается с рукой, простертой в сторону Богоматери со сложенными определенным образом пальцами, древним ораторским жестом, означающим прямую речь: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою…». Точно так же и ответный жест Богородицы можно трактовать, как принятие Ею благовестия. Господь не может насильно преступить нашей воли, и только добровольное согласие человека с Божьей волей может принести достойный плод, когда и мы вслед за Богородицей сможем повторить: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк.1:38).