Что обозначает звательный падеж

Звательный падеж

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя, впоследствии, она была утеряна многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки (шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как грузинский, арабский и корейский.

Содержание

Русский язык

В современном русском языке существует в виде нескольких архаизмов, по большей части входящих в состав фразеологических оборотов и других речевых формул (Бо́же, Созда́телю, Го́споди, Иису́се, Христе́, влады́ко, метрополи́че, вра́чу, ста́рче, о́тче, бра́те, сы́не, дру́же, кня́же, челове́че и другие). В современном литературном языке он утрачен.

В то же время, иногда под «современным звательным падежом» понимаются словоформы с нулевым окончанием существительных первого склонения, как Миш, Лен, Тань, Марин, бабуль, мам, пап и т. п., то есть совпадающие по форме со склонением множественного числа родительного падежа.

В древнерусском языке звательный падеж имели существительные только в единственном числе и только мужского и женского рода, но не среднего (так как последний был остатком индоевропейского «неодушевленного рода» и по происхождению обозначал только неодушевленные предметы). Образовывался звательный падеж следующим образом:

-и: ночи! огни! Господи!

Кроме того, в процессе словоизменения происходило чередование согласных по первой палатализации: к — ч (человек — человече), г — ж (бог — боже, друг — друже), x — c (влах — власе).

В остальных склонениях звательный падеж совпадал с именительным.

Звательный падеж иногда встречается в литературе либо в целях архаизации ( «чего тебе надобно, старче?» — Пушкин), либо в цитатах из церковнославянских текстов и молитв («Царю небесный, спаси меня…» — Лермонтов), либо для «украинизации» речи героев-украинцев («А поворотись-ка, сынку!» — Гоголь; «Ты откуда, человече?»; «Я, батько, бежал из Балты» — Багрицкий).

Латышский язык [2]

В латышском языке звательный падеж важно запоминать для I, II, III и IV склонений.

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | —s | —is | —us | —a |

| Зв. | -∅! | —i! | — u! | -Ø! |

| Падеж | I скл. | II скл. | III скл. | IV скл. |

|---|---|---|---|---|

| И. | Skolnieks | Kaķis | Edžus (имя) | Sieva |

| Зв. | Skolniek! | Kaķi! | Edžu! | Siev! |

Для V, VI скл. звательный падеж образуется только тогда, когда в слове есть уменьшительно-ласкательный суффикс, при его образовании отбрасывается окончание. Например: Ilze — Ilzīte — Ilzīt!, zivs — zivtiņš — zivtiņ!

Для множественного числа звательный падеж совпадает с именительным.

Украинский язык

В украинском языке, как и в его основе — древнерусском, сохранился отдельный звательный падеж (кличний відмінок или клична форма) — для единственного числа первого, второго и третьего склонений. В множественном числе, а также в четвёртом склонении он совпадает с именительным падежом, кроме исключения — «панове», звательный падеж от множественного числа слова «пан» («господин»), что соответствует русскому обращению «господа».

Белорусский язык

Обычно в современном белорусском языке (так называемый «наркомовский» или официальный вариант) не выделяется отдельного звательного падежа.

Сторонники «классического» варианта белорусского языка (тарашкевицы), наоборот, обычно подчёркивают звательный падеж как отличительную черту белорусского языка от русского.

Польский язык

В польском языке звательный падеж (именуемый обычно «звательной формой», wołacz) сохранился для всех существительных мужского и женского рода единственного числа. Применительно к существительным среднего рода (второе склонение) и множественного числа всех родов он полностью совпадает с именительным.

Болгарский язык

Латинский язык

Звательный падеж местоимения meus (мой) — mi: mi fili (обращение «мой сын»)! Существует особое слово o, которое используется при обращением. Его можно считать показателем звательного падежа.

Грузинский язык

На примере слова კაცი (рус. человек ) для обоих склонений существительных:

Звательный, местный и другие падежи русского языка, которые исчезли

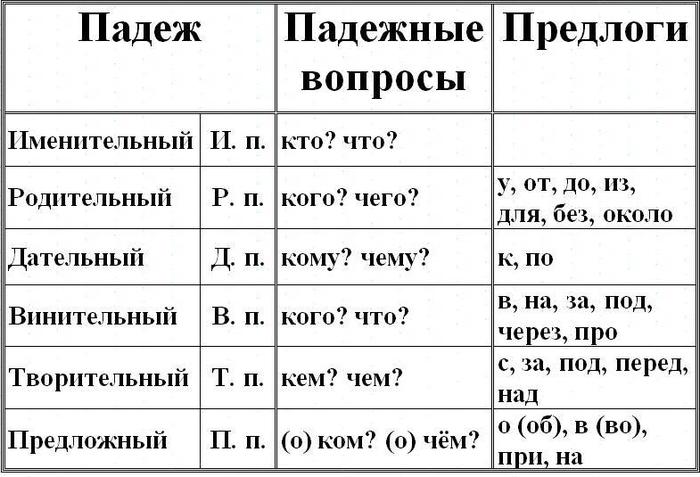

В русском языке, наряду с шестью современными падежами лингвисты насчитывают еще как минимум семь, имеющие лимитированное распространение и назначение. Но, утраченные в ходе грамматических реформ, они окончательно не исчезли из речи, делая её еще более сложной и богатой.

Звательный падеж

Звательный падеж, применяемый при обращении к объекту, который выражен именем существительным, можно охарактеризовать, как некий возглас, междометие, нацеленное на привлечение внимания.

В 14-15 веках он применялся в церковном лексиконе, а также для образования уважительного воззвания к людям, принадлежавшим к высшим слоям общества: «Господине!», «Владыко!», «Отче!», «Боже!», «Друже!», «Княже!».

Позже эта форма ушла из активной разговорной речи и стала достоянием фразеологических выражений и литераторов, любивших использовать её для придания фразам архаического эффекта, например «старче» вместо «старика».

Однако полностью звательный падеж не исчез, а трансформировавшись в ново-звательную форму, продолжает использоваться носителями языка. Сегодня к нему относятся сокращённые собственные имена, произносимые со звательной интонацией, и существительные 1 склонения с усечённым окончанием: Коль, Кать, Федь, Лен, мам, тёть, пап, дядь. Помимо того, в данном падеже могут употребляться два слова-исключения во множественном числе «девчат» и «ребят».

Местный падеж

Местный падеж, иными словами локатив, устанавливает местонахождение во времени и пространстве объекта, выраженного именем существительным, отвечает на характеризующие вопросы где? на чем? при чем? и обязательно используется с предлогами «в», «на» и «при».

Во многом местный падеж схож с предложным. Но есть особая группа существительных, у которых формообразование в этих двух падежах происходит по-разному.

К такой категории относятся такие слова как лес, год, рай, снег, нос, которые в местном падеже звучат как в дательном единственного числа, например: (где?) в лесУ, на носУ, в годУ и так далее.

Часто местный падеж обнаруживается в устойчивых словосочетаниях, а также в лексемах 3-го склонения, где имеется ударное окончание «и».

Счётный падеж

Счётный падеж представляет собой форму существительного во множественном числе, употребляемого в союзе с числительным для обозначения чего-либо количества, например, «десять грамм», «шестнадцать килобайт», «пятнадцать минут».

Примечательно, что с цифрами от двух до четырех включительно, используется несчётный падеж, а остатки двойственного числа, при этом у существительного сохраняется родительная падежная форма, но ударение переходит с корня на окончание. Такую разновидность счётного падежа языковеды называют паукальной, например, два часА, четыре шагА.

Лишительный падеж

Лишительный падеж имён существительных появляется исключительно при их использовании с глаголами отрицания.

Так в отрицательном варианте фразы «они познают истину» существительное изменит свою форму и будет звучать как «они не познают истинЫ». Такая же трансформация наблюдается в сочетаниях «делать дело» и «не делать делА», «видеть пользу» и « «не видеть пользЫ» и прочих.

Однако, не всегда лишительный падеж отвечает на вопросы родительного падежа, иногда уместно применять для его образования винительный, ведь «не ломать головУ» однозначно правильнее, нежели «не ломать головы».

Порой родительный и винительный падежи взаимозаменяемы, но когда определённая функция единственно подходит к конкретной форме без сомнения используется лишительный падеж.

Количественно-отделительный падеж

Особенностью количественно-отделительного падежа, именуемого иначе партитив, частичный или второй родительный, является то, что он указывает на количество предмета, а не на его принадлежность.

Говоря фразы «огонькУ не найдётся», «поддать жарУ», «опустошить рюмку коньякУ», «отпить чашку чаЮ», «без годУ неделя», «выпало много снегУ», современники, не подозревая о том, используют частичный падеж.

Ждательный падеж

Ждательный падеж, чья форма в некоторых конструкциях совпадает с формой винительного падежа, а иногда идентична родительному падежу, употребляется для обозначения объекта следующего за глаголом со смыслом ожидания, удаления, достижения, стеснения, желания, опасения.

Понять, как работает тот двоякий падеж можно на примере выражений ждать (кого? что?) бабушкУ (не бабушки) и ждать (кого? чего?) известиЯ (не известие).

Чтобы определить какой именно падеж следует применить к существительному в ждательном падеже, необходимо разобраться в его степени активности и пассивности.

Бабушка может лично ускорить свой приход, воспользовавшись транспортом, а известие приходит по средствам чего-то или кого-то.

Превратительный или включительный падеж

Превратительный падеж, чья конструкция аналогична форме именительного падежа во множественном числе, является разновидностью винительного падежа, отвечая на вопросы в кого? во что?

Эта специальная модель имени существительного применяется для обозначения превращения во что-нибудь, перехода в какое-то состояние, становления кем-нибудь.

Рассмотреть превратительный падеж в действии поможет фраза «баллотироваться в мэрЫ». В этом выражении слово «меры», несмотря на типичное окончание, употреблено не во множественном числе винительного падежа, иначе правильно было сказать «баллотироваться в (кого? что?) мэров», но и не в форме именительного падежа.

О том, что оно в данном контексте не принадлежит к прямому (именительному) падежу указывают следующие факты: слово «мэры» не отвечает на соответствующие ему вопросы (кто? что?), не является подлежащим и имеет стоящий перед ним предлог.

Встретиться с превратительным падежом можно в таких оборотах речи как «годиться в отцЫ», «пойти в космонавтЫ», «взять в жёнЫ» и другие.

Сколько падежей в русском языке?

Но лингвисты кроме этих основных выделяют также дополнительные падежи. Дополнительные они потому что совпадают по своей форме с основными, но несут иную функцию. Так в русском языке есть еще семь падежей: партитив, лишительный, ждательный, местный, звательный, превратительный и счётный.

Партитив. или разделительный падеж. Отвечает на вопрос «чего?» Особенно хорошо он заметен применительно к неисчисляемым существительным: сахару, песку (не путать с дательным), чаю и др. Некоторые скажут, что форма «чаю» звучит как-то архаично, по-деревенски. Не уверен, что это правда; я бы скорее сказал «чаю», чем «чая», либо вообще бы переформулировал предложение так, чтобы использовать винительный падеж («Чай будете?»). Вот другой пример: «задать жару». По-деревенски? Пожалуй, нет. А вариант «задать жара» режет слух. Ещё примеры: «налить соку», «прибавить ходу».

Лишительный падеж используется вместе с отрицанием глагола во фразах вроде «не знать правды» (но «знать правду»), «не иметь права» (но «иметь право»). Нельзя сказать, что в варианте с отрицанием мы используем родительный падеж, потому, что в некоторых случаях слова остаются в форме винительного: «не водить машину» (а не машины), «не пить водку» (а не водки).

Ждательный падеж. С глаголами «ждать» и схожими по смыслу употребляется форма родительного, которую иногда выделяют в отдельный падеж. Например: жду письмо (винительный), но жду письма (ждательный).

Местный падеж, или локатив — формы местного падежа отвечают на такой вопрос, как «Где?».

Пример: «Объявление висит на двери» но при этом «О какой двери вы говорите?» Также «Он работает на дому» но «Антенна стоит на доме.» Здесь падежом управляет не предлог, а именно смысл. То есть если мы придумаем конструкцию с предлогом «в», когда нахождение в соответствующем месте не будет иметься в виду, нам обязательно захочется воспользоваться изъяснительным, а не местным падежом. Например, «я знаю толк в лесе». Если сказать «я знаю толк в лесу», то сразу кажется, что ты знаешь толк только, когда находишься в лесу, и, к тому же, забыл сказать, в чём же именно ты знаешь толк.

Звательный падеж, вокатив, используется при обращении к объекту, выраженному существительным. В разных источниках приводятся две группы примеров. Одна группа включает краткие формы имён, используемые только при обращении (Вась, Коль, Петь, Лен, Оль) и ещё некоторые слова (мам, пап). Другая группа включает устаревшие (жено) или религиозные (боже, господи) формы обращений. Мне не нравится идея считать это падежом, поскольку мне не кажется, что полученное в результате слово вообще является именем существительным. Поэтому же, кстати, притяжательный падеж в русском языке не является падежом, так как слова «Васин» или «мамин» являются не существительными, а прилагательными. Но что за часть речи тогда «Оль»? Я где-то встречал мнение, что это междометие, и, пожалуй, я соглашусь с этим. Действительно, «Оль» отличается от «эй» лишь тем, что оно образовано от имени «Оля», но по сути является всего лишь возгласом, направленным на привлечение внимания.

Превратительный падеж, (он же транслатив) используется во фразах вроде «пошёл в космонавты» или «баллотировался в президенты», «поступил в актеры». Обозначает переход в другое состояние или положение. В этих случаях винительный падеж множественного числа совпадает по форме с именительным.

Счётный падеж возникает при использовании некоторых существительных с числительными. Например, мы говорим «в течение (кого? чего?) чáса», но «три (кого? чего?) часá, то есть используем не родительный, а особый, счётный падеж. Также используется в выражениях наподобие «девять грамм»

Значение словосочетания «звательный падеж»

Исторически звательная форма являлась элементом индоевропейской системы падежей и существовала в латыни, санскрите, и древнегреческом. Хотя впоследствии она была утеряна многими современными индоевропейскими языками, некоторые языки сохранили её до нашего времени, примером чему могут являться греческий, цыганский, многие славянские языки (украинский, белорусский, польский, сербский и др.) и некоторые кельтские языки (шотландский и ирландский), балтийские языки (например: латышский и литовский). Из романских звательная форма сохранилась только в румынском языке. Она также присутствует в некоторых не-индоевропейских языках, таких как арабский, грузинский, корейский и чувашский.

звательный падеж

1. лингв. грам. особая форма имён существительных, используемая для идентификации объекта, к которому ведётся обращение

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: неизбывный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Евгений Степанищев

Испытываю настоящее удовольствие от того как дочка обращается с русским языком. Если ей нужно что-то в языке, она тут же изобретает это без тени сомнения. Не знаю, все ли дети так поступают, поэтому приведу пример: недавно мы стояли, смотрели как меняются цифры в окошечке лифта, я комментировал для закрепления цифр — «третий… второй…», «одиновый» — добавила дочка. Пожалуй взрослый постеснялся бы придумать своё слово и просто промолчал.

Или вот ещё. Мы тут недавно в заметке про межславянский вспоминали звательный падеж, а дочка изобрела собственный вариант — просто берёшь любое слово, добавляешь в конце «у» и тянешь: «папочка-уууу», «мамочка-уууу». Не знаю почему именно так, трёхлетние дети не очень-то склонны к анализу, самостоятельно я тоже не смог догадаться.

Я много сетую на то, что русский язык почти не изобретает собственные слова, предпочитая брать их из английского и, реже, из других языков. Почему так? Есть какое-то внутреннее препятствие для этого, которое, по всей видимости, отсутствует у детей. Например, почему «интернет-магазин», а не «интернетный магазин»? Последний вариант более естественен для русского, но его мешает употреблять какая-то инерция, что-то в нашей культуре.

В споре «заимствование против изобретения» частенько вспоминают шишковские «мокроступы», которыми некогда было предложено заменить «калоши». Вспоминают почему-то для зубоскальства — вроде как разве можно такое смешное слово использовать? Тоже мне аргумент. Мне кажется, это вообще значение не имеет, вот мне слово «тремпель» кажется смешным, а его целые регионы употребляют вместо «вешалки» (точнее — «плечиков»).

Вообще, хотелось бы, чтобы словотворчество вернулось в русский. Кажется мой единственный собственный опыт в этом деле, — изобретённое пятнадцать лет назад слово «латрас» (латинская раскладка), которое даже я сам не употребляю. Тем не менее, хочется всех призвать этим заниматься — если каждый изобретёт хотя бы по слову, что-нибудь да приживётся.