Что образуется в результате опыления

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Опыление и оплодотворение растений. Половое размножение

Половое размножение характерно для большинства растений, за исключением некоторых водорослей.

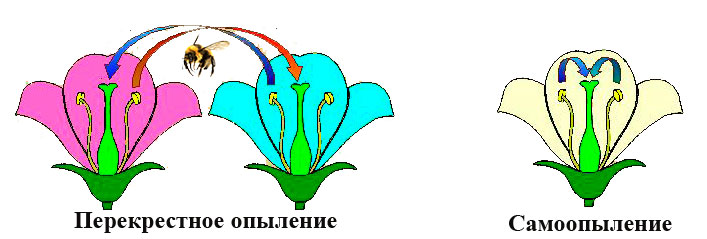

Опыление — это перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Различают перекрестное опыление и самоопыление (рис.1).

Рис.1 Виды опыления цветковых растений

При самоопылении происходит перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика в пределах одного и того же цветка.

В природе самоопыление происходит редко, зачастую еще в бутонах, до раскрытия цветка (пшеница, горох, фасоль, фиалка, томат). Главное преимущество самоопыления — оно не зависит от погодных условий и насекомых, поэтому осуществляется при любых условиях. Не все обоеполые цветки являются самоопыляющимися. Большинство растений дают полноценные семена только при перекрестном опылении.

Опыление, при котором пыльца тычинок одного цветка попадает на рыльце пестика другого, называют перекрестным. Перекрестное опыление осуществляется насекомыми и ветром. Реже — птицами, летучими мышами и водой.

Строение цветков насекомоопыляемых растений разнообразно (вишня, слива, яблоня, сирень, роза и многие другие). Они имеют ярко окрашенный или белый венчик и сильный запах. Цветки крупные или собраны в соцветия.

Запах цветков и их яркая окраска привлекают насекомых. Пчелы, шмели, мухи, бабочки, жуки и муравьи питаются пыльцой и нектаром цветка. Нектарники, расположенные в глубине цветка, выделяют нектар до тех пор, пока цветок не завянет. Тело насекомого, пытающегося добраться до нектарников, обильно покрывается пыльцой. Перелетая с одного цветка на другой в поисках пищи, они переносят прилипшую к их телу пыльцу с тычинок одних цветков на рыльца пестиков других.

Опыление ветром возникло в процессе эволюции как приспособление к неблагоприятным условиям. Надежда на немногочисленных тогда мух, бабочек, пчел и других насекомых была слабой. Позже насекомых стало больше. Но наряду с насекомоопыляемыми растениями, существуют опыляемые ветром. Это многие злаковые травы лугов, степей и саванн, обитатели леса (береза, ольха, осина, дуб, орешник), пустынь и полупустынь (полыни, солянки) (рис.2).

У ветроопыляемых растений бывает очень много пыльцы. Она легкая, сухая и мелкая. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению ветра. Перистые рыльца пестиков приспособлены к улавливанию пыльцы. Тычиночные нити длинные и свисающие. Раскачиваясь на ветру, они распыляют зрелую пыльцу.

Большинство ветроопыляемых растений цветет до распускания листьев, что облегчает опыление. Но оно зачастую зависит от погоды. В облачные, дождливые дни осадки смывают пыльцу и тем самым снижают урожай.

Искусственное опыление осуществляет человек, перенося пыльцу с тычинок на рыльца пестиков. Такое опыление требует больших затрат времени и трудно осуществимо на больших площадях. Чаще всего к нему прибегают при выведении новых сортов.

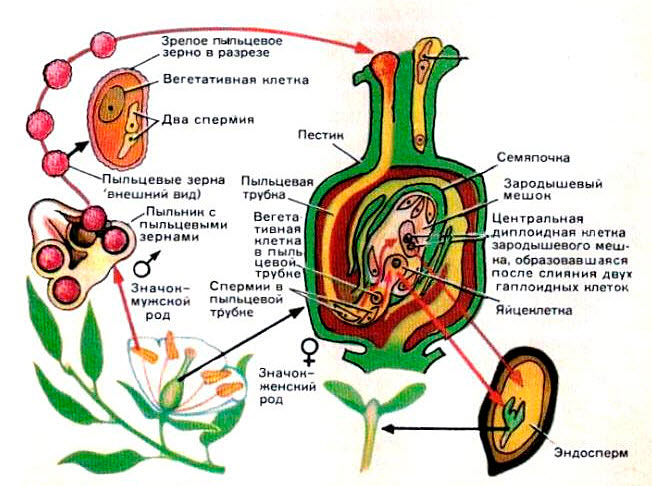

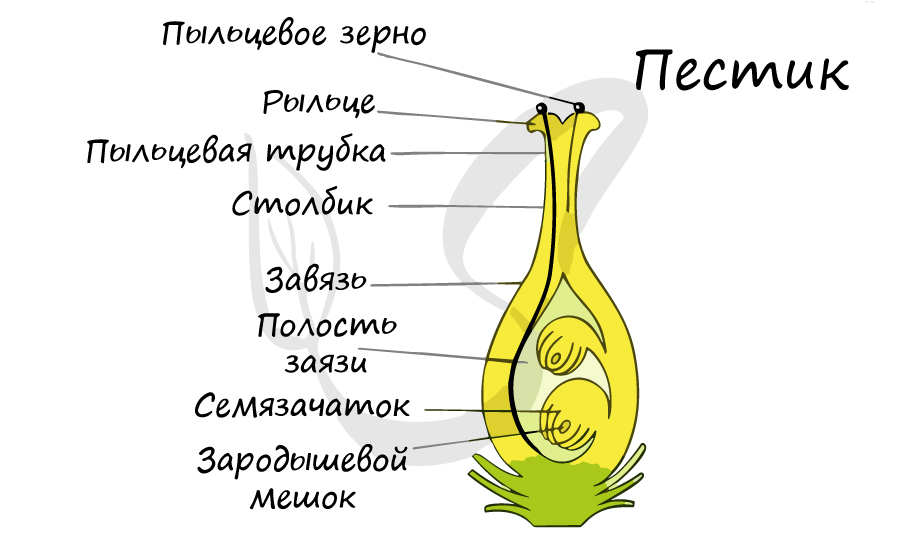

Оплодотворение (рис.2) происходит после опыления.Пыльца, или пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, выделяющего липкую жидкость, прорастает, образуя длинную, тонкую пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка, постепенно удлиняясь, продвигается по столбику рыльца по направлению к завязи (нижняя, важнейшая часть пестика). В завязи образуются семязачатки (семяпочки). Снаружи они защищены покровами, а внутри находится зародышевый мешок, состоящий из нескольких клеток.

Рис.2 Процесс двойного оплодотворения

Одна из клеток в зародышевом мешке — яйцеклетка, это женская половая клетка (женская гамета). Другая — крупная центральная клетка.

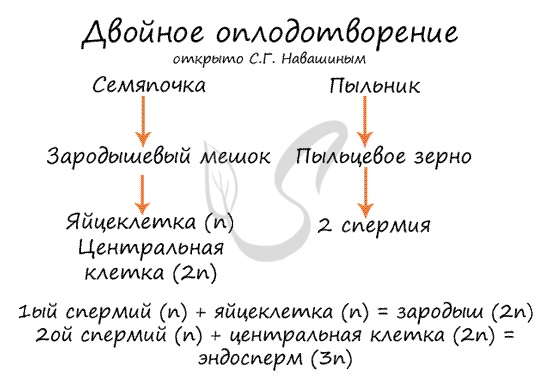

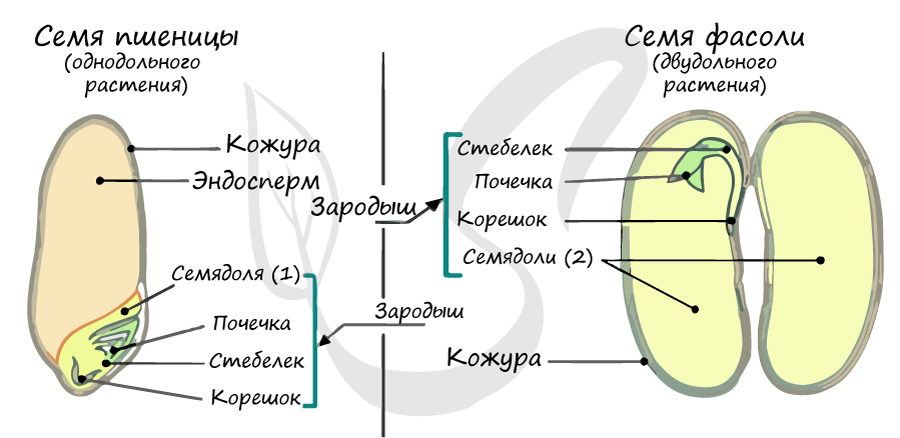

В пыльцевой трубке находятся две маленькие мужские половые клетки (мужские гаметы) — спермии. Когда пыльцевая трубка достигает семязачатка и врастает в него, один спермий сливается с яйцеклеткой. Слияние двух половых клеток (гамет) называется оплодотворением. Из оплодотворенной яйцеклетки впоследствии разовьется зародыш растения. Второй спермий сливается с крупной центральной клеткой. Из нее образуется ткань эндосперм. В клетках этой ткани накапливаются питательные вещества для развития зародыша. Покровы семязачатка превращаются в семенную кожуру. Таким образом два одинаковых спермия сливаются с двумя разными женскими гаметами. Происходит двойное оплодотворение (открыл у лилейных русский ученый в 1898 г. Г.Навашин). После оплодотворения образуется семя, которое состоит из зародыша, запасающей ткани (эндосперма) и семенной кожуры. Из стенки завязи образуется плод.

Опыление — перенос пыльцы на рыльце пестика. Бывает самоопыление — внутри закрытого цветка (горох, пшеница) и перекрестное: насекомыми — цветки яркие, с запахом (яблоня, сирень, роза); ветром — цветки без околоцветника, распускаются до появления листьев, много мелкой легкой пыльцы (береза, дуб, полынь). Искусственное опыление проводит человек. После опыления происходит оплодотворение — процесс слияние мужских и женских половых клеток — гамет. Двойное оплодотворение — два спермия из пыльцы, достигнув завязи пестика по пыльцевой трубке, оплодотворяют две женские гаметы. При слиянии яйцеклетки и спермия образуется зародыш. При слиянии второго спермия и центральной клетки образуется эндосперм (запас питательных веществ). Из покровов семязачатка образуется кожура семени, а из стенки завязи пестика — плод.

Как происходит процесс опыления у растений: основные виды, опыление у покрытосеменных и голосеменных растений

Что такое опыление?

Опыление и его виды

Опыление — это процесс переноса пыльцы из пыльников растения на рыльце его пестика.

Есть два типа опыления растений:

Теперь остановимся на самоопылении и перекрестном опылении подробнее.

Самоопыление

Самоопыление — это самостоятельное опыление растения.

Такой способ встречается у растений, у которых двуполые цветки. Большинство растений при самоопылении дают семена. К примеру, ячмень, овес, просто. Такой тип опыления и у гороха.

Самоопыление встречается у цветков, которые совсем не склонны к раскрытию — из-за этого перекрестное опыление здесь невозможно. Поэтому в процессе самоопыления даже самые маленькие и невзрачные цветки способны давать семена.

Однако потомство, полученное в результате самоопыления, считается низко прогрессивным. Растения с таким способом опыления постоянно находятся под угрозой вырождения. Чтобы как-то с этим справляться, небольшой процент цветков у таких растений подвергается внутривидовому опылению. В результате внутривидового опыления получаются растения с отличающимися отцовскими и материнскими зачатками, а также более приспособленные к выживанию в ходе естественного отбора. Как итог — сохранение вида.

Перекрестное опыление

Перекрестное опыление — это опыление, которое находится в прямой зависимости от внешних факторов, таких как вода, ветер, насекомые и птицы. У кого перекрестное оплодотворение? Разберемся на примерах.

Процесс опыления ветром называется анемофилия.

Оно встречается у растений с мелкими цветками, собранными обычно в соцветия. Обычно у цветков очень много пыльцы. Она мелкая и сухая и выбрасывается наружу при помощи пыльника, который находится на длинных тонких нитях.

Энтомофилия — это опыление насекомыми.

Как правило, растения, опыляемые таким способом, обладают ароматом, нектаром, достаточно большим размером цветков и привлекающим насекомых цветом, а также у них есть липка пыльца с выростами.

Процесс опыления происходит в результате переноса насекомыми пыльцы с одного цветка на рыльца другого: так обеспечивается опыление для двуполых растений.

Орнитофилия — процесс опыления с помощью птиц.

Обычно так опыляются тропические растения с пестрой окраской, которая привлекает птиц. К примеру, в процессе опыления участвует колибри.

Гидрофилия — вариант опыления водой.

У многих водных растений рыльца нитеобразной формы, и пыльца с них переносится водой, а в редких случаях — слизнями.

Так происходит у резухи, взморника, роголистки, наяды, элодеи, рунии.

Искусственное опыление

Искусственное опыление — тип опыления, широко используемый в плодовом и декоративном садоводстве, овощеводстве, а также лесном хозяйстве. Суть его в том, что пыльца переносится искусственным способом: с пыльцы тычинок на рыльца пестиков.

По-другому искусственное опыление называется скрещиванием. Благодаря ему селекционеры могут получать новые виды и сорта растений.

Оплодотворение

Процесс оплодотворения происходит после опыления. Как быстро — зависит от самого растения. У одних — спустя несколько недель, а у других — даже через год.

Оплодотворение — процесс слияния мужской и женской клеток.

В момент, когда происходит опыление, пыльца находится на рыльце. Чтобы оплодотворение произошло, нужно чтобы пыльца была зрелой и стойкой. Также важно наличие сформированного зародышевого мешочка.

Процесс развития и роста пыльцевой трубки происходит в направлении завязи — через рыльце и столбик. В завязи пыльцевая трубка проходит в семенной зачаток и доходит до зародышевого мешка. По достижении яйцеклетки происходит разрыв пыльцевой трубки и выход двух спермиев. Вегетативная клетка разрушается. Далее следует слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого — с диплоидным ядром.

В первом случае слияния растет зародыш нового организма, а во втором — образование триплоидной клетки для образования эндосперма. Так происходит процесс двойного оплодотворения.

Зародыш и эндосперм зарождают семя, которое скрыто под кожурой. Завязь формирует плод после оплодотворения.

Опыление у покрытосеменных растений

Опыление у покрытосеменных растений осуществляется обоими способами. В обоих случаях пыльцевые зерна попадают на рыльца пестиков. Чтобы понять, как происходит опыление, рассмотрим его на конкретном примере: винограде.

Виноград опыляется двумя способами: перекрестным и самоопылением. В случае самоопыления у винограда обнаруживается клейстогамия. Клейстогамия — опыление с дальнейшим оплодотворением. В большинстве случаев виноград опыляется ветром: строение цветка расположено к такому перекрестном опылению.

В ходе опыления происходит выделение на рыльце секретной жидкости — в этом время оно уже готово получать пыльцу. Так рыльце положительно сказывается на прилипании пыльцы, защите ее от различных инфекций и обеспечивает благоприятные условия для ее прорастания.

Виноград также отличается возможностью перехода от перекрестного опыления к самоопылению. Благодаря такой способности вид сохраняется столетиями. Также эта способность обеспечивает хорошее развитие и урожай.

Многие коллекционеры практикуют искусственное оплодотворение. Оно похоже на перекрестное опыление, однако оно происходит за счет антропогенных факторов, а не биотических и абиотических.

При искусственном оплодотворении пыльца переносится кисточкой или ватной палочкой. Предварительно цветки изолируются и кастрируются.

Опыление у голосеменных растений

Голосеменные растения опыляются способом анемофилии. То есть, при помощи ветра.

Яркий пример — сосна.

Опыление сосны происходит так: с мужской шишки пыльца попадает на семязачатки женских шишек. Когда шишка зеленеет, происходит срастание и одеревенение чешуек: пыльца находится в состоянии покоя. Прорастание пыльцы происходит на следующее лето.

В процессе прорастания пыльцы пыльцевая трубка несет спермии к архегониям. Далее там происходит слияние одного из спермиев с яйцеклеткой и образование зиготы. Из зиготы формируется зародыш, а семязачаток перерастает в семя.

Зародыш располагается в эндосперме гаметофита, накапливающего питательные вещества. Созревание семян в шишках происходит на протяжении полутора лет с момента оплодотворения. После этого происходит раздвижение чешуек и высыпание семян из шишки.

У семени есть крылышко, благодаря которому оно распространяется ветром.

Опыление

Опыление — это процесс переноса пыльцы с тычинки на рыльце пестика. Предшествует оплодотворению. Различают перекрестное опыление и самоопыление. Перекрестное опыление может осуществляться ветром, насекомыми, водой, птицами, летучими мышами.

Когда во время цветения садов идут дожди создаются условия для плохого урожая. Это связано с тем, что не создаются условия для опыления, пчелы под дождем не летали. Образованию плодов у цветковых растений предшествует опыление — перенос пыльцевых зерен (пыльцы) с тычинок на рыльца пестиков.

Христиан Шпренгель, ректор гимназии в немецком городе Шпандау, каждую свободную минуту посвящал исследованию жизни растений. Около года он наблюдал в полях и на лугах за «живым общением» цветков и насекомых и пришел к выводу, что насекомые переносят пыльцу и опыляют растения. В 1793 г. Шпренгель выпустил в свет книгу «Открытая тайна природы в строении и оплодотворении цветков», в которой убедительно доказал, что опыление является обязательным процессом в размножении растений.

Способы опыления

Различают самоопыление и перекрестное опыление.

Самоопыление

При самоопылении пыльца из пыльников попадает на рыльце пестика того же цветка (рис. 157). Самоопыление часто происходит еще в закрытом цветке — бутоне. Самоопыление характерно для арахиса, гороха, нектарина, пшеницы, риса, фасоли, хлопчатника и других растений.

Самоопыление в биологическом отношении менее «выгодно», чем перекрестное опыление, так как будущее растение, развивающееся после слияния гамет, повторяет материнское. При этом снижаются возможности появления новых приспособлений. В то же время процесс самоопыления не зависит от погодных условий и посредников, а, значит, осуществляется при любых условиях, часто даже в нераспустившихся цветках, и обеспечивает появление нового потомства.

Перекрестное опыление

При перекрестном опылении пыльца одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка. Переносчиками пыльцы при перекрестном опылении могут быть насекомые, ветер, вода (рис. 158). Насекомыми опыляются цветки яблони, сливы, вишни, мака, тюльпана и других растений.

Ветроопыляемыми являются осока, пыреи, райграс, ольха, орешник, дуб, береза. У водных растений (элодея, валлиснерия) опыление осуществляется при помощи воды (см. рис. 158).

В тропических широтах пыльцу с цветка на цветок могут переносить мелкие птицы (колибри) и летучие мыши (рис. 159, с. 178). Птицами, например, опыляются эвкалипт, акация, фуксия, алоэ и другие растения.

Перекрестное опыление в биологическом отношении более ценно. В пыльцевом зерне формируются мужские гаметы, а в завязи — женские. При их слиянии образуется зигота, из которой развивается новый организм. При перекрестном опылении зигота образуется из гамет, принадлежащих разным растениям, поэтому новый организм будет иметь признаки двух растений, а значит, и более широкий набор приспособительных признаков.

Искусственное опыление

При выведении новых сортов растений для повышения урожайности человек проводит искусственное опыление — сам переносит пыльцу с тычинок на рыльце цветка. В безветренную погоду человек опыляет ветроопыляемые культуры (кукуруза, рожь), а в холодную или сырую погоду — насекомоопыляемые растения (подсолнечник).

Приспособления цветков к опылению

Пыльца

Растения имеют определенные приспособления к опылению разными опылителями. У насекомоопыляемых растений образуется много пыльцы — она служит питанием для насекомых. Поверхность пыльцевых зерен липкая или шероховатая, поэтому хорошо прикрепляется к насекомым.

Яркий цветок

Многие растения имеют ярко окрашенные цветки, которые хорошо заметны на фоне зелени листьев. Одиночные цветки обычно крупные. Мелкие же цветки, как правило, собраны в соцветия.

Нектар

Цветки многих растений выделяют сахаристую жидкость — нектар, который также привлекает опылителей. Нектар образуется в нектарниках — специальных железках, которые располагаются в глубине цветков. Нектар потребляют бабочки, пчелы, шмели, колибри, некоторые виды попугаев и летучих мышей.

Запах

Многие цветки издают приятный аромат, который тоже привлекает насекомых (акация белая, роза, некоторые виды лилий, ландыш, черемуха и др.). Запах цветков может быть не только приятным, как у большинства декоративных растений, но и неприятным (для человека) — вроде запаха тухлого мяса, навоза. Такие запахи привлекают жуков, мух. Материал с сайта http://wiki-med.com

Некоторые растения опыляются только определенным видом насекомых. Например, цветки клевера, для которых характерно трубчатое строение, опыляются только шмелями, имеющими длинный хоботок. Шмели опыляют и цветки шалфея. Как только шмель залезает внутрь цветка за нектаром, тотчас из-под верхнего лепестка высовываются две тычинки на длинных тычиночных нитях и касаются спинки шмеля, обсыпая его пыльцой. Потом шмель перелетает на другой цветок, залезает внутрь, и пыльца с его спинки попадает на рыльце пестика.

Особое строение соцветия

У ветроопыляемых растений цветки многочисленные, мелкие и невзрачные, собраны в небольшие малозаметные соцветия. Околоцветник отсутствует или плохо развит и не препятствует движению воздуха. Тычинки имеют длинные тычиночные нити, на которых свисают пыльники, как, например, у цветков ржи (рис. 160).

Рыльца пестиков лохматые и длинные — так они лучше улавливают летающие в воздухе пыльцевые зерна. Цветки, опыляемые ветром, почти полностью лишены аромата, нектара и окраски. Пыльца у них легкая, мелкая и сухая.

У некоторых ветроопыляемых деревьев и кустарников цветки появляются до распускания листьев. Так, например, еще снег в лесу не сошел полностью, а лещина и ольха уже «пылят».

Покрытосеменные

Отдел покрытосеменные (цветковые) самый многочисленный, он включает 235-250 тысяч видов. Его представители обитают по всему миру: от холодной тундры до жарких тропиков, отдельные виды освоили пресные и морские водоемы.

У покрытосеменных мы не найдем антеридиев и архегониев: гаметофиты максимально редуцированы.

В процессе опыления покрытосеменных участвуют насекомые, летучие мыши, птицы. Также опыление может происходить с помощью воды или ветра.

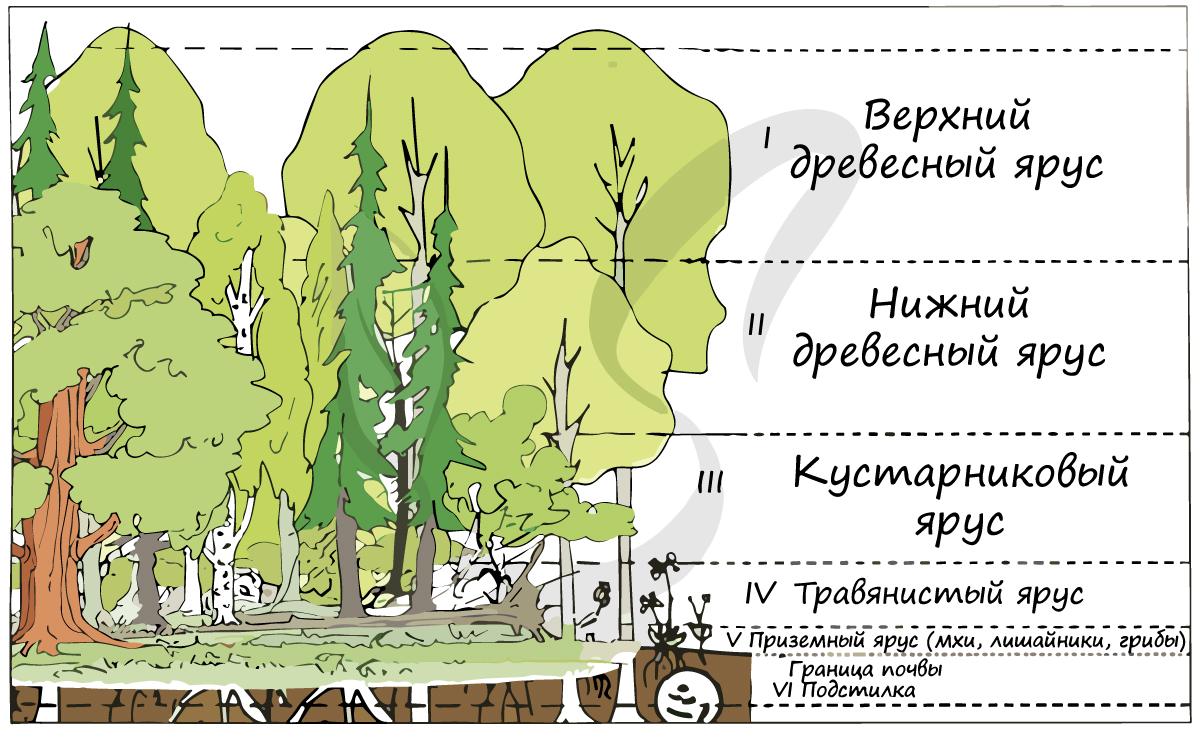

Особенностью цветковых является способность образовывать многоярусные сообщества, более устойчивые и продуктивные.

Многоярусность растительного сообщества служит приспособлением к равномерному распределению света: светолюбивые растения занимают верхний ярус, а теневыносливые растения отлично чувствуют себя в тени светолюбивых 🙂

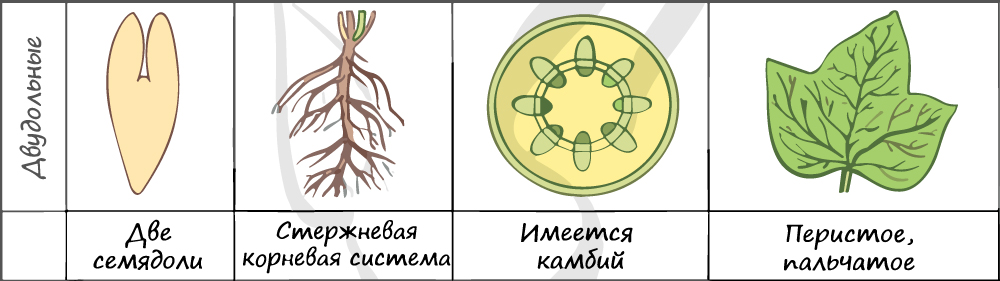

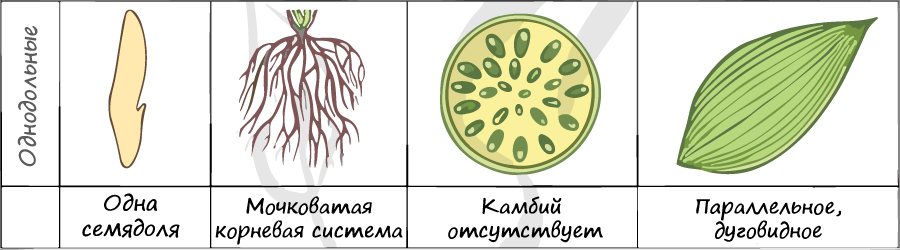

Классы покрытосеменных

Отдел покрытосеменные состоит из двух классов: однодольные и двудольные. К классу двудольных относятся семейства: крестоцветные, сложноцветные, розоцветные, бобовые (мотыльковые), пасленовые. Класс однодольные включает в себя семейства: злаковые, лилейные. Для каждого класса имеются характерные признаки.

В семядолях содержится запас питательных веществ. При надземном прорастании семядоли (зародышевые листья) могут выполнять функцию фотосинтеза.

Листья двудольных простые и сложные, для двудольных характерно перистое и пальчатое жилкование.

За счет камбия растения растут в толщину, возможен вторичный рост осевых органов (стебля и корня).

Корневая система чаще всего стержневого типа, с хорошо выраженным главным корнем, от которого отходят боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка.

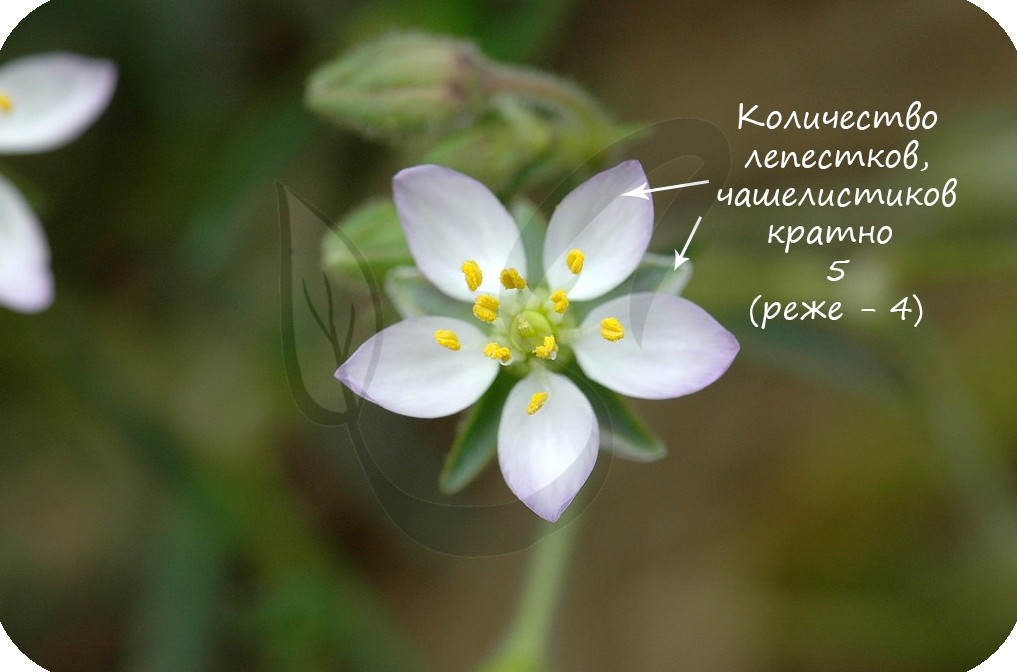

Цветки пятичленные, реже встречаются четырехчленные. Хорошо обособлены чашечка и венчик.

Цветок с простым околоцветником. Цветки чаще трехчленные, четырехчленные. Никогда не бывают пятичленными.

Эндосперм семени

Жизненный цикл

Значение покрытосеменных

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Опыление растений

Обязательным условием начала роста плода является попадание пыльцы с тычинок на рыльце пестика. Иными словами, должен произойти процесс опыления.

Когда пыльца переносится с одного цветка на другой, опыление перекрёстное, а если пыльца остается внутри цветка – происходит самоопыление.

При самоопылении пыльца большинства растений попадает с тычинок на пестик этого же цветка, иногда это происходит уже внутри нераскрывшегося бутона. К самоопыляемым растениям относятся пасленовые, бобовые, лён, пшеница, кукуруза. У такого способа переноса пыльцы есть свои преимущества: полученное потомство на 100% сохранит наследственные признаки, а результат не зависит от внешних условий (ветра, влажности воздуха, температуры окружающей среды). Очень часто самоопыление и перекрёстное опыление происходят одновременно.

У ветроопыляемых обычно невзрачные цветки, которые объединяются в соцветия метёлка или сложный колос. У таких образуется много мелкой и лёгкой пыльцы. Поднимающийся ветер, разносит её на значительные расстояния, производя переопыление, находящихся неподалеку растений подобного вида. Растения, опыляемые ветром, можно отличить по следующим признакам – они (среди них есть травы, деревья, кусты) растут большими группами, цветение у них происходит до распускания листьев.

Тычиночная нить у ветроопыляемых растений имеет такую длину, которая позволяет пыльнику выйти за пределы цветка. Длинные и «мохнатые» рыльца пестиков улавливают, переносимые ветром пылинки. На таких цветках предусмотрен механизм, который повышает вероятность попадания пыльцы на нужных соседей. Каждый вид цветёт в определённое время суток.

Растения, опыляемые насекомыми, вынуждены привлекать пчёл, бабочек, шмелей или мух различными способами, в частности, выделяя нектар. Чтобы получить сок, насекомое должно задеть пыльники и пестик, взять с него пыльцу и в то же время оставить пыльцу с другого цветка. В награду за проделанную работу пчела или бабочка получает сладкую капельку.

Наличие нектара – один из признаков растений, опыляемых насекомыми. Ещё один признак насекомоопыляемых – яркие, заметные лепестки, сильный и привлекательный запах. Цветки чаще обоеполые, зёрна пыльцы имеют такую форму, которая позволяет им прилипать к насекомым и переноситься с одного цветка на другой.

Было замечено, что окраска цветка, в невидимом для человеческого глаза спектре, но хорошо заметном для насекомых, меняется. Это изменение показывает, есть ли в нём нектар или нет. Уже опылившийся цветок не нуждается больше в опылении и перестает выделять нектар. Цветки, в которых нет нектара, насекомые посещают гораздо реже.

Часть насекомоопыляемых растений привлекает насекомых без ограничений. На ромашке садовой или пионе можно встретить почти всех насекомых опылителей. В то же время нектар с гвоздики может получить только бабочки с длинным хоботком, а до нектара клевера может добраться только шмель. Но в любом случае насекомое опустившееся, на такой цветок, без пыльцы на другой цветок не улетит.

При искусственном опылении человек переносит пыльцу с тычинок на пестик. В этом случае получаются новые сорта или повышается урожайность растений. Процедуру искусственного опыления для ветроопыляемых растений проводится при полном безветрии. Насекомоопыляемые искусственно опыляют в холодную и сырую погоду. Искусственно можно переопылять ветро-, насекомо- и самоопыляемые растения.