Что образуется в женских шишках сосны

Размножение представителей отдела Голосеменные

Урок 18. Биология. Сложные вопросы. Ботаника

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Размножение представителей отдела Голосеменные»

Отдел Голосеменные относится к высшим семенным растениям.

Главная особенность семенных растений – это их размножение семенами.

Семя – это маленькое растение, имеющее все главные вегетативные органы, снабжённое запасом питательных веществ и надёжно защищённое собственной оболочкой.

Количество семян значительно меньше, чем количество спор, но большая их часть продолжает развиваться, потому что, будучи защищёнными оболочками, они способны переживать неблагоприятные условия часто довольно долго, а при наступлении необходимых перемен очень быстро прорастают и развиваются в самостоятельное растение.

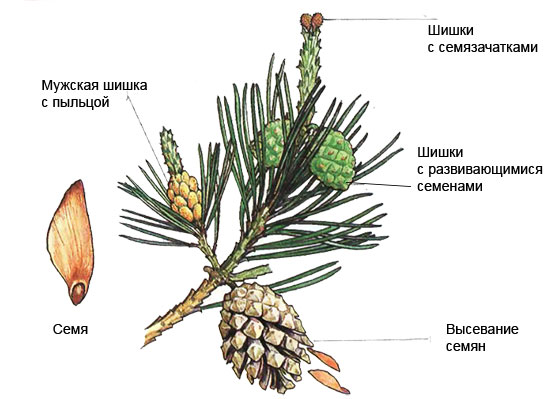

У подавляющего большинства хвойных семена образуются в шишках.

У голосеменных растений семена развиваются после оплодотворения на поверхности семенных чешуй шишек (у хвойных), либо на вегетативных органах растения (у всех голосеменных, кроме хвойных).

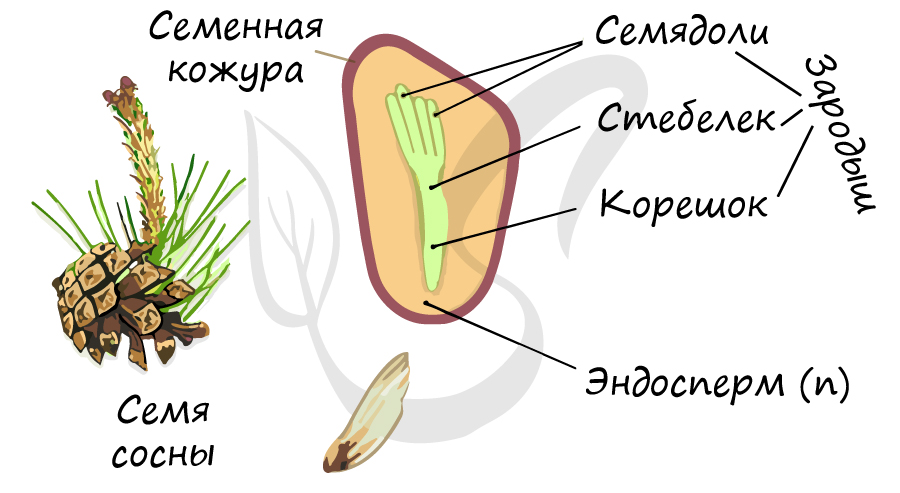

Семя состоит из диплоидного зародыша, семенной кожуры и гаплоидного эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Семя развивается из семяпочки после оплодотворения находящейся там яйцеклетки. У семенных растений осуществляется внутреннее оплодотворение, это позволяет им обойтись без воды.

С особенностями семенного размножения принято знакомиться на примере наиболее широко распространённого хвойного растения – сосны обыкновенной.

Растущая в сосновом бору сосна обычно начинает образовывать семена на 35–40-м году жизни. У стоящих поодиночке хорошо освещённых деревьев процесс размножения начинается лет на двадцать раньше.

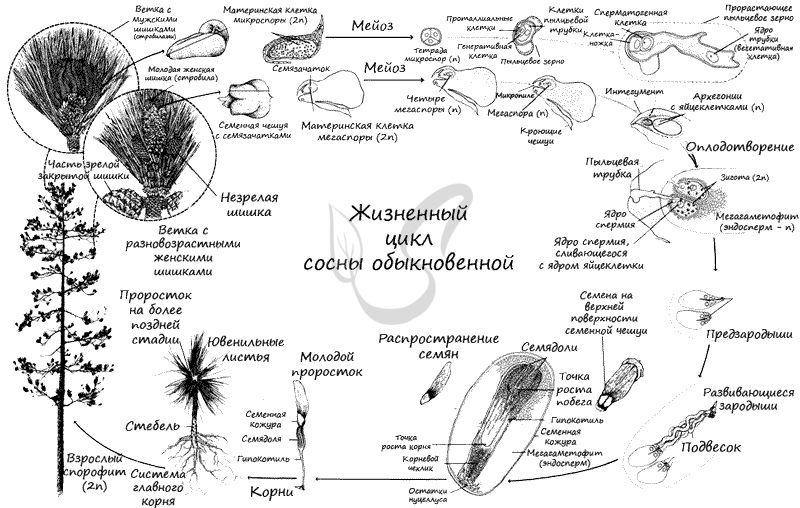

Сосна – это разноспоровое однодомное растение, то есть микро- и мегаспоры образуются на одном растении.

Микро- и мегаспорангии образуются в шишках.

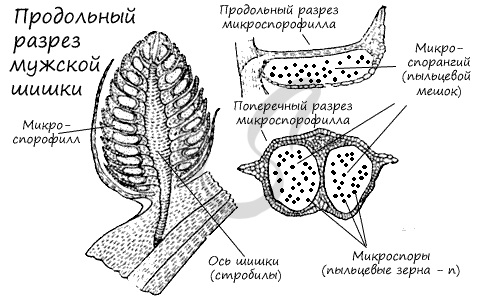

Шишки, в которых формируются микроспорангии, представляют собой стробилы – видоизменённые укороченные побеги.

Стробилы, в которых образуются микроспорангии, называют микростробилами или мужскими шишками. Они обычно располагаются в нижней части растения компактными группами – сошишиями.

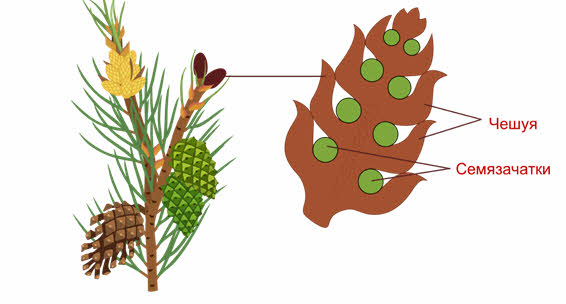

Мегаспорангии находятся в женских шишках (мегастробилах), которые образуются по одной-две на верхушках удлинённых побегов сосны – ауксибластов. В отличие от мужских женские шишки обычно формируются в верхней части кроны дерева, что позволяет избежать самоопыления.

Рассмотрим строение микро- и мегаспорангиев.

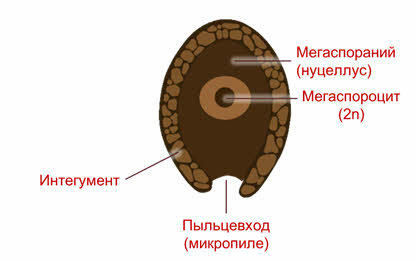

Мегаспорангий с окружающим его интегументом мы называем семязачатком или семяпочкой. Это действительно зачаток семени (его «почка»), из которого после оплодотворения развивается семя.

Мегаспорангий голосеменных развивается внутри семязачатка и никогда его не покидает. Семязачатки лежат голо, они ничем не покрыты, что и дало название всему отделу.

Семязачаток, или семяпочка, – это образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий (мегаспорангий) семенных растений.

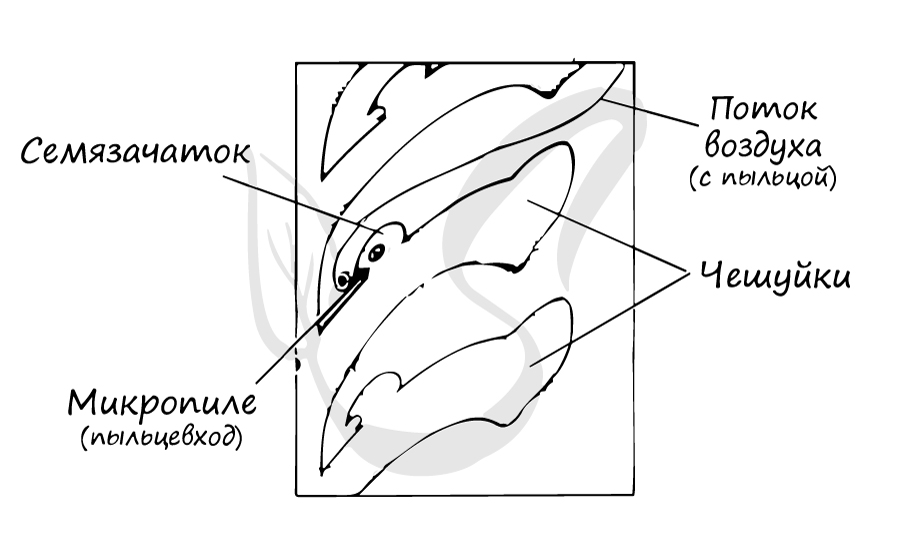

Итак, семязачаток представляет собой мегаспорангий, окружённый покровом – интегументом. У семенных растений мегаспорангий называют нуцеллусом. Интегумент образуется из основания нуцеллуса и постепенно обрастает его снизу вверх, оставляя на верхушке отверстие – пыльцевход, или микропиле.

В центральной части семяпочки (нуцеллусе) находится мегаспороцит – это материнская диплоидная клетка мегаспор, из которой после опыления и последующего деления мейоза, образуется четыре мегаспоры.

Впоследствии три из них гибнут, а из одной мегаспоры формируется женский гаметофит. У цветковых он называется зародышевым мешком, у голосеменных его иногда называют первичным эндоспермом, так как в зрелом семени в нём запасаются питательные вещества. Снаружи семяпочка прикреплена семяножкой к плаценте.

От стебля микростробила отходят многочисленные микроспорофиллы, на нижней стороне которых образуется по два микроспорангия.

Микроспорангий – это многоклеточный орган, в котором развиваются микроспоры, или пыльцевые зёрна.

Находящиеся в микроспорангиях клетки спорогенной ткани делятся мейозом, образуя тетрады микроспор. Каждая микроспора защищена двумя оболочками: внешней (очень плотной и прочной экзиной) и внутренней (тонкой интиной). У сосны, как и у многих хвойных, экзина местами отстаёт от интины, образуя два воздушных мешка, что значительно увеличивает её поверхность и способствует переносу её ветром.

Из микроспор в микроспорангиях начинают развиваться мужские гаметофиты, которые настолько малы, что даже не выходят за пределы оболочки микроспоры.

После первого митотического деления образуются две клетки – маленькая и большая. Та, которая меньше, ещё раз делится митозом, в результате чего возникают две маленькие клетки – проталлиальные (таллом заростка), которые быстро отмирают и разрушаются. Образовавшаяся после первого деления крупная клетка тоже делится митозом, образуя небольшую – (антеридиальную) и крупную (сифоногенную)клетку, или клетку-трубку, из которой впоследствии развивается пыльцевая трубка, доставляющая мужские гаметы к яйцеклетке.

На этой стадии развития двухклеточные мужские гаметофиты называют пылинками (в совокупности – пыльцой).

В конце мая – начале июня стенки микроспорангиев лопаются и высыпающиеся пылинки уносятся ветром. Пыльцы образуется так много, что она не только попадает на женские шишки, но и покрывает все вокруг. Столь большое количество пыльцы необходимо для её гарантированного попадания в находящиеся в женских шишках семязачатки. После высыпания пыльцы из микроспорангиев мужские шишки быстро засыхают и опадают.

Как мы уже говорили, мегаспорангии находятся в женских шишках (мегастробилах), которые образуются по одной-две на верхушках удлинённых побегов сосны.

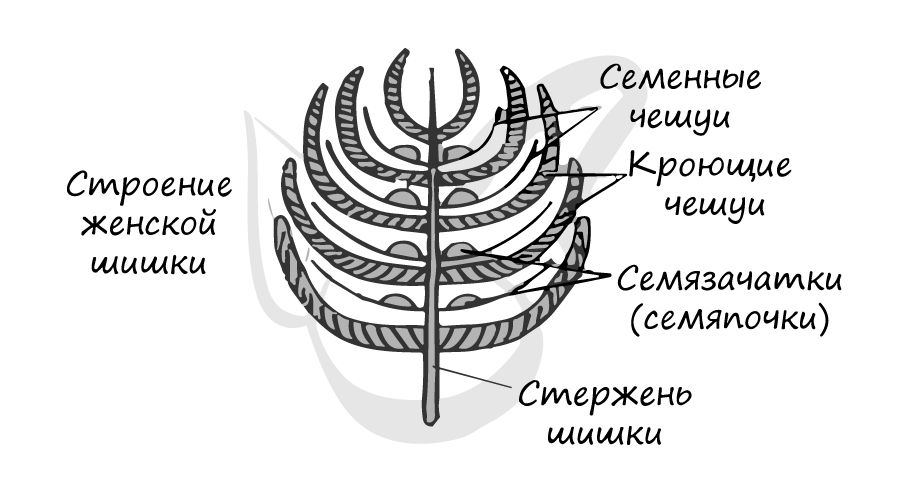

От каждого узла стебля женской шишки отходят две чешуи. Нижняя – кроющая чешуя – представляет собой видоизменённый лист, а располагающаяся в её пазухе семенная чешуя – трёхметамерный боковой побег.

У сосны кроющая и семенная чешуя срастаются, образуя так называемую простую чешую, на верхней стороне которой развиваются два семязачатка. Семязачатки ничем не защищены (лежат открыто, голо), также открыто будут лежать на чешуе и сформировавшиеся из них семена.

Как мы уже говорили, семязачаток представляет собой мегаспорангий, окружённый покровом – интегументом. У семенных растений мегаспорангий называют нуцеллусом. Интегумент образуется из основания нуцеллуса и постепенно обрастает его снизу-вверх, оставляя на верхушке отверстие – пыльцевход, или микропиле.

Во время распространения пыльцы (конец мая – начало июня) чешуи женской шишки раздвигаются. А приносимые ветром пылинки прилипают к капле клейкой жидкости, выделяющейся из микропиле.

При её подсыхании пылинки затягиваются через микропиле в пыльцевую камеру. Так происходит процесс опыления. После этого чешуи шишки смыкаются и остаются плотно сжатыми до созревания семян.

Ткани чешуй постепенно одревесневают. Обратите внимание, что при опылении в пылинках (мужских гаметофитах) ещё нет мужских гамет, а в нуцеллусе – женского гаметофита. Лишь через несколько недель после опыления одна из клеток нуцеллуса, находящаяся недалеко от микропиле, – это мегаспороцит материнская клетка мегаспор – начинает делиться мейозом, и в результате образуются четыре мегаспоры, располагающиеся вертикальным рядом.

Три верхние быстро отмирают, а из нижней начинает формироваться женский гаметофит, тело которого представлено многоклеточным бесцветным талломом. Развиваясь за счёт спорофита, он накапливает в клетках много запасных веществ, в основном масло.

Летом следующего года, через 13–14 месяцев после опыления, на талломе женского гаметофита формируются два архегония, погруженных в его ткань. Архегоний состоит из шейки, состоящей из восьми расположенных в два ряда клеток, рано исчезающей брюшной канальцевой клетки и крупной яйцеклетки.

Половой процесс проходит на второй год после опыления, во второй половине лета. Формирующаяся из сифоногенной клетки пылинки пыльцевая трубка растёт в сторону одного из архегониев. Проникшая в неё антеридиальная клетка, делясь митозом, образует базальную клетку, или клетку-ножку (рудимент ножки антеридия), и спермагенную клетку. В результате деления спермагенной клетки образуются две неподвижные (без жгутиков) мужские гаметы – спермии.

Таким образом, формирование из микроспоры мужского гаметофита и образование спермиев происходит в результате всего лишь пяти митозов.

Пыльцевая трубка доставляет спермии к архегониям. Один из них сливается с яйцеклеткой, образуя зиготу, а второй отмирает. Также отмирает и разрушается второй архегоний.

После первого деления зиготы митозом одна из двух образовавшихся клеток даёт начало зародышу, а из второй формируется подвесок, или суспензор. За счёт деления и сильного вытягивания клеток подвесок проталкивает формирующийся зародыш внутрь ткани женского гаметофита.

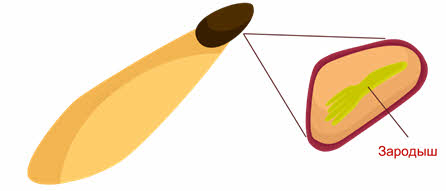

Сформировавшийся зародыш состоит из зародышевого корешка, зародышевого стебелька, зародышевой почечки и 10 – 12 семядолей. Развитие зародыша стимулирует превращение семязачатка в семя.

Из интегумента семязачатка формируется быстро одревесневающая семенная кожура семени – спермодерма. Так как при формировании семени все вещества нуцеллуса расходуются на развитие запасающей ткани, то от нуцеллуса остаётся тонкая плёнка, располагающаяся под семенной кожурой. Спермодерма и тонкая плёнка – производные нуцеллуса (мегаспорангия), то есть их клетки имеют диплоидный набор хромосом.

Основная часть семени занята запасающей тканью, сформировавшейся в результате разрастания таллома женского гаметофита, – первичным эндоспермом, клетки которого гаплоидны.

Развившийся из зиготы зародыш нового (дочернего) спорофита имеет, естественно, диплоидный набор хромосом. Таким образом, в семени представлены два спорофита (материнский и дочерний) и один (женский) гаметофит.

Созревание семян происходит через полтора года после опыления. Сильно увеличившиеся к этому времени в размерах шишки становятся коричневыми. Семена из них высыпаются только в конце зимы – начале весны следующего (уже третьего) года. Именно в это время нагретые солнцем чешуи шишек раскрываются и снабжённые крылышком семена покидают шишки. Крылышко представляет собой один из трёх видоизменённых метамеров семенной чешуи. Благодаря крылышкам семена могут разноситься ветром по воздуху или по снежному насту на очень большие расстояния от материнского растения.

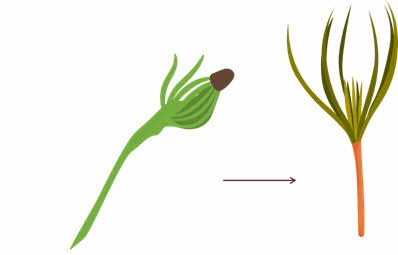

В дальнейшем, попав в благоприятные условия, зародыш трогается в рост и начинает прорастать. Прорастание семян хвойных всегда начинается после периода покоя.

Всходы сосны имеют своеобразный вид. Это меленькие растеньица – проростки, у которых стебелёк очень тонкий. На верхушке стебелька находится пучок лучеобразно расходящихся во все стороны тонких иголочек-семядолей. Их у сосны не одна и не две, как у цветковых растений, а гораздо больше – от 4 до 7.

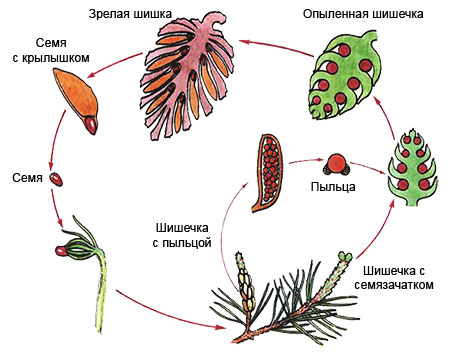

Таким образом, размножение голосеменных осуществляется в два этапа: первый этап – это процесс опыления и второй – процесс оплодотворения.

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Голосеменные растения

Мир растений очень разнообразен. Вы уже познакомились со споровыми растениями, которые размножаются спорами. Теперь перейдем к изучению семенных растений. Размножаются семенные растения с помощью семян, которые являются многоклеточными образованиями, в то время как споры состоят из одной клетки. В семенах содержится много запасных питательных веществ и многоклеточный зародыш. Семена способствуют распространению растений на Земле.

Семенные растения подразделяются на голосеменные (размножаются семенами, но плодов не образуют) и покрытосеменные (семена расположены внутри плода). Свое название голосеменные получили потому, что семена у них образуются не в завязи (цветков и плодов у них нет), а в семяпочках, лежащих на чешуйках шишек (рис. 2). На Земле насчитывается около 600 видов голосеменных растений (рис.1).

Рис.1 Классы голосеменных растений

Особенности строения голосеменных. Размножение семенами является их основным отличием от споровых. Голосеменные растения представлены в основном деревьями и кустарниками, редко — лианы. Травянистых форм нет. Большинство голосеменных растений являются вечнозелеными (покрыты листьями в течение всего года), реже — листопадными (лиственница, гинкго). Основным ныне существующим классом в отделе голосеменных является класс хвойные. Типичные представители класса хвойных: сосна, ель, пихта, можжевельник, лиственница, кипарис и др. Всего их 560 видов. Игловидные листья хвойных растений называют хвоей. Хвоя сохраняется на побегах от 2 до 7 лет. Многие хвойные долговечны, живут сотни лет.

У некоторых листопадных видов (лиственница) хвоя имеет большую площадь и располагается группами. Хвоя секвойи широкая, имеет форму ланцета. У туи довольно широкие чешуйчатые листья. Кедр похож на ель, но его игольчатые листья мелкие, незаостренные, поэтому они не колются. У сосны обыкновенной тонкие заостренные хвоинки располагаются попарно на очень коротких побегах.

Одной из особенностей хвойных растений является то, что в коре, а также в сердцевине ствола у них имеются смоляные канальцы. Клетки и межклеточные пространства коры и сердцевины заполнены смолой и эфирными маслами.

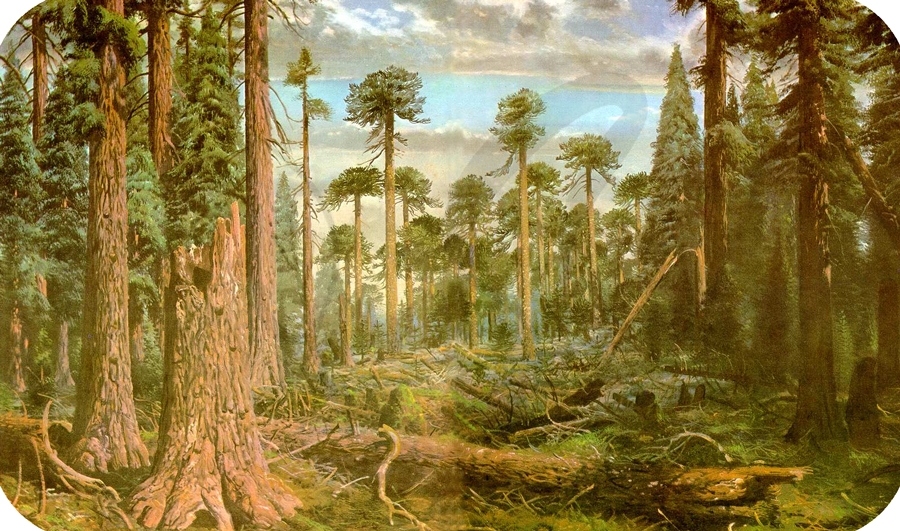

Происхождение голосеменных растений.Голосеменные растения образовались в те далекие времена (около 300 млн. лет назад), когда Земля была покрыта лесами из гигантских папоротников и других споровых растений. В то время образовалась группа папоротников, которые смогли образовывать не только споры, но и семена. Их так и называли семенные папоротники. Сейчас эти растения полностью вымерли. Именно они были предками всех голосеменных.

Рассмотрим процесс образования семян у сосны. Весной на ее молодых ветках появляются маленькие шишки (рис. 2). Мужские шишки — зеленовато-желтого цвета — собраны тесными грушами у оснований молодых побегов. На чешуях мужских шишек развиваются по два пыльцевых мешочка, в которых созревает пыльца. Красноватые женские шишки расположены одиночно на концах молодых веток тех же деревьев. На чешуйках красноватых шишек развиваются семязачатки, по два на каждой чешуйке.

Рис.2 Ветка сосны обыкновенной с шишками

При разрыве оболочки пыльцевых мешочков созревшая пыльца высыпается, и ее подхватывает ветер. Опыление производят те пылинки, которые попадают па пыльцевходы семязачатков. После опыления семязачатков чешуйки красноватых шишек смыкаются и склеиваются смолой. В пылинках образуются мужские гаметы, а в семязачатках — женские. Оплодотворение происходит в семязачатках. Из зиготы развивается зародыш, из всего семязачатка — семя, после чего размер женских шишек увеличивается, они растут и древеснеют. Сначала они бывают неявными, затем коричневыми. Семена у сосны созревают через полтора года после опыления, а высыпаются из шишек — через два года. Они легко разносятся ветром, потому что оснащены пленчатыми крылышками (рис.3).

Рис.3 Размножение сосны

Зеравшанский можжевельник, или арча, — хвойное вечнозеленое дерево высотой 10-12 м с толстым стволом (рис.4). В Казахстане встречается на юге Каратау и в Таласском Алатау. Арча страдает от пожаров, схода снежных лавин, выпаса скота, в связи с чем занесена в Красную книгу Казахстана. Лучшие арчовые леса охраняются в заповеднике Аксу-Жабагылы. Растет арча очень медленно и в природе живет до 1000 лет.

Рис.4 Можжевельник (арча)

Шишки можжевельника обыкновенного мягкие, шарообразные и похожи на ягоды. Поэтому их называют шишкоягодами. От темно-синего или темно-красного цвета. Мякоть их сладкая и ароматная. Используются в медицине, кулинарии и парфюмерии.

Эфедра (хвойник) тоже относится к голосеменным растениям. По внешнему виду это безлистное растение похоже па хвощ. Достигает высоты 15-40 см. Листья видоизменены в мелкие чешуйки. Фотосинтезируют молодые побеги. Эфедра обладает лечебными свойствами, применяется в медицине.

Стланиковая форма ели Шренка относится к двудомным. Это голосеменной кустарник, является очень медленно растущим горным растением. Ель растет, наклоняясь к земле, поэтому ее называют стелющейся. Толщина основного ствола до 15 см, высота достигает 10 м. Хвоя ели Шренка четырехгранная. Семена не успевают развиваться, поэтому эта ель размножается вегетативным способом. В природе живет до 300 лет.

Значение голосеменных растении. Большинство голосеменных — хвойные растения. Их хорошо развитая, мощная корневая система предотвращает эрозию почв, не допуская смыва ливневыми дождями и сноса ветром плодородного слоя. Хвойные имеют огромное значение как лесообразующие породы. Растущие в лесах ели, сосны, лиственницы, кедры поглощают из воздуха углекислый газ и обогащают его кислородом. Вместе с другими растениями регулируют круговорот воды в природе, образуют органические вещества. Отдых в сосновых или арчовых лесах благотворно влияет на здоровье людей. Ведь хвойные выделяют особые летучие антибактериальные вещества — фитонциды, которые убивают или подавляют рост и развитие других организмов, главным образом — микробов. Ценнейшая древесина хвойных используется в строительстве и служит сырьем для многих отраслей промышленности. Из нее изготавливают бумагу и музыкальные инструменты, получают смолу, дёготь, скипидар, канифоль, древесный уксус, витамин С и мн. др. Семена хвойных употребляют в пищу, получают из них масло.

Отдел голосеменных растений объединяет около 600 видов растений. В отличие от споровых они размножаются семенами. У них не бывает цветков и плодов. Семена располагаются открыто. Большинство голосеменных — хвойные, чаще высокие деревья, редко — кустарники.

В основном голосеменные — вечнозеленые растения, реже листопадные. Их игольчатые листья называют хвоей. У всех хвойных образуется смола. Их шишки бывают мужскими и женскими.

Самое крупное семейство — сосновые. Оно объединяет кроме сосен ель, пихту, кедр, лиственницу и др.

Хвойные имеют огромное значение как лесообразующие породы. Их ценнейшая древесина широко используется, в связи с чем хвойные леса хищнически вырубаются, а восстанавливаются они очень долго. Особенно медленно растет арча. В Казахстане она охраняется в заповеднике Аксу-Жабагылы.

Биологический русско-английский глоссарий

Голосеменные

Общие признаки

Все голосеменные представлены древесными формами: деревьями и кустарниками. Травы отсутствуют.

Семяпочки и развивающиеся из них семена лежат «голо», открыто, для них нет закрытых вместилищ, отсутствует завязь. В сравнении с высшими споровыми растениями, размножение семенами ставит голосеменных на более высокий уровень организации.

Голосеменным растениям для размножения не требуется вода, опыление у них происходит с помощью ветра. Этот процесс перестал быть зависимым от капельно-жидкой среды, как было у мхов и у папоротников. Благодаря этому голосеменные получили большое преимущество и смогли расселиться по всей Земле, в том числе в засушливых районах. Они господствовали в юрском периоде, когда климат стал более сухим и жарким.

Обитают голосеменные в местах с холодным климатом и достаточным количеством влаги. Имеются виды, обитающие в жарких странах: растение вельвичия удивительная обитает в пустынях южной Африки.

Строение и жизненный цикл

Мужские шишки (стробилы)

Образование мужского гаметофита

Мужской гаметофит сильно упрощен, антеридии отсутствуют. Формируется он прямо внутри микроспоры, которая в итоге превращается в пыльцевое зерно. Совокупность пыльцевых зерен называется пыльца.

При вскрытии (нарушении целостности) микроспорангия, или пыльцевого мешка, пыльца высыпается во внешнюю среду и достигает женской шишки, где, в результате опыления, внутри семязачатка происходит дальнейшее развитие мужского гаметофита.

Образование женского гаметофита

Женские шишки (стробилы)

Образование женского гаметофита

Как и мужской, женский гаметофит весьма упрощен и заключен внутри мегаспоры. На верхушке женского гаметофита (мегагаметофита) образуется архегоний с яйцеклеткой (n). У гнетовых архегонии отсутствуют.

Жизненный цикл

На спорофите (2n) в микроспорангиях из материнских клеток (2n) путем мейоза образуются микроспоры (n). Из микроспоры формируется пыльцевое зерно. Пыльца (пыльцевые зерна (n)) с помощью ветра попадает в женские шишки, где улавливается густой жидкостью между интегументом и нуцеллусом, выступающей из микропиле. Жидкость засасывает пыльцу внутрь семязачатка на нуцеллус (в пыльцевую камеру). После того, как опыление произошло, микропиле зарастает. Чешуи шишки смыкаются и склеиваются смолой.

Семязачатки в этот момент еще не готовы к оплодотворению, так что от момента опыления до оплодотворения проходит около 13 месяцев. За это время в семязачатке формируется эндосперм, женская шишка увеличивается до 3-4 см и приобретает зеленую окраску.

Строение семени

Семенная кожура, защищающая семя от пересыхания и неблагоприятных факторов внешней среды, образована разросшимся интегументом.

Зародыш (2n) формируется в результате митотического деления образовавшейся зиготы. Состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки.

Запасные питательные вещества накапливаются в эндосперме (n). Особенностью в строении семени голосеменных, по сравнению с семенем покрытосеменных (цветковых) является наличие гаплоидного эндосперма (n). Не забывайте, что эндосперм у голосеменных это производное мегагаметофита (n), исходя из этого становится понятно, почему ткань гаплоидна. У цветковых, в отличие от голосеменных, эндосперм триплоиден (3n).

Фитонциды

Значение голосеменных

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.