Что общего и различного в понятиях культура и цивилизация

1. Понятия «культура», «цивилизация» и понятия, непосредственно связанные с ними

1. Понятия «культура», «цивилизация» и понятия, непосредственно связанные с ними

Культура (от лат. cultura – обработка, возделывание, облагораживание и cultus – почитание) и цивилизация (от лат. civis – гражданин).

Существует множество определений культуры и различные толкования этого понятия.

Обобщенно, в одном из современных пониманий, культура – особый духовный опыт человеческих сообществ, накапливаемый и передаваемый от поколения к поколению, содержанием которого выступают ценностные смыслы явлений, вещей, форм, норм и идеалов, отношений и действий, чувств, намерений, мыслей, выражаемые в специфических знаках и знаковых системах (языках культуры).

Более упрощенно культура – это обработка, оформление, одухотворение, облагораживание людьми окружающей среды и самих себя: человеческих отношений, деятельности, ее процессов, способов и результатов.

Термин «культура» используется и для обозначения общей характеристики состояния жизни общества того или иного региона (культура Востока), исторического периода (культура эпохи Возрождения), этноса (культура басков), социальной группы (культура дворянства), страны (культура Франции). В таком употреблении термин «культура» чаще всего совпадает или почти совпадает по смыслу с термином «цивилизация».

Понятие «культура» иногда применяется и для обозначения культурности человека или социальной группы.

Культурность: 1) качество человека (социальной группы), характеризующее способность человека к обработке, оформлению, облагораживанию, одухотворению окружающей среды и самого себя;2) качество человека (социальной группы), характеризующее реальное наличие и меру воплощения в его (их) жизни ценностных смыслов; 3) мера овладения человеком или социальной группой духовным опытом, накопленным обществом (человечеством).

Культурный человек – человек, в значительной степени освоивший духовное богатство своей и общечеловеческой культуры и реализующий в жизни ценности, нормы, идеалы, формы отношений и поведения, которые характерны для данной культуры, настроенный на уважение к ценностям других культур, владеющий знаковыми системами выражения духовных смыслов, способностью к творчеству в сфере культуры.

Цивилизация – единства в употреблении и понимании термина нет. Слово «цивилизация» используется: 1) как синоним слова «культура»; 2) как обозначение межэтнической, культурно–исторической общности людей, основания и критерии для выделения которой, как правило, различаются в зависимости от контекста и целей применения этого термина (см.: Культура ХХ века. Словарь. СПб., 1997. С. 525), например, западноевропейская цивилизация, древние цивилизации.

В Европе XVIII и XIX вв. под цивилизацией понималась высшая стадия социокультурного развития (дикость – варварство – цивилизация).

В ХХв.(О. Шпенглер, А. Тойнби и др.) употребляли термин «цивилизация» для обозначения локальных моно–или полиэтничных обществ с выраженной социокультурной спецификой (древнегреческая, римская, мусульманская и т. д. цивилизации).

В то же время термин «цивилизация» стал содержать в себе смысл технико–механического в культуре (О. Шпенглер), вырождения культуры, ее деградации в цивилизацию.

В настоящее время часть исследователей понимает под цивилизацией: 1) особое состояние общества, характеризующееся высокой степенью упорядоченности социальной жизни на основе морали и права, значительного развития образования, науки и техники, технологий деятельности и общения; 2) то, что обеспечивает «комфорт», удобства, предоставляемые в наше распоряжение наукой и техникой, политической и социальной организацией обществ (см.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 507–508).

Цивилизованность человека или социальной общности обозначает их соответствие характеру и уровню общего цивилизационного развития в тот или иной исторический период.

Цивилизованный человек – просвещенный и реализующий в своей жизни образцы отношений и поведения, соответствующие характеру и уровню развития данной цивилизации, умеющий использовать ее достижения.

Бескультурье – реализация культурности человека или социальной группы на предельно низком уровне. Фактически – отсутствие проявлений культуры в ее сущностных моментах при возможном наличии некоторых несущественных (внешних) признаков культурности.

Антикультура – совокупность явлений, в той или иной мере направленных против культуры, на ее уничтожение, разрушение, сведение к низшему уровню, духовному опустошению.

Контр–культура – понятие, которое: 1) обычно используется для обозначения социокультурных установок, противостоящих фундаментальным принципам, господствующим в конкретной культуре; 2) отождествляется с молодежной субкультурой 60–х гг. XX в., отражавшей критическое отношение к современной культуре и отвержение ее как «культуры отцов» (см.: Культурология. XX век. Словарь, с. 190).

Дикость – 1) устаревшее определение самой ранней стадии развития культуры в истории человечества; 2) отсутствие культуры, состояние и проявления бескультурья, реализуемые в намерениях, чувствах, мыслях, отношениях, действиях людей.

Варварство – 1) промежуточная стадия исторического развития культуры (между дикостью и цивилизацией); 2) характеристика малокультурного состояния общества и (или) проявлений антикультурных тенденций, выражаемых в преднамеренном (или по невежеству) разрушении культуры, ее ценностей, артефактов, памятников, представителей.

Читайте также

Опыт определения понятия «миф»

Опыт определения понятия «миф» Трудно найти такое определение мифа, которое было бы принято всеми учеными и в то же время доступно и неспециалистам. Впрочем, возможно ли вообще найти то универсальное определение, которое способно охватить все мифы и все функции мифов во

Родовые понятия

Родовые понятия В Московской Руси XVII в. сохранялись понятия единства рода и существовал крепкий родовой союз. Например, если кто-то из членов рода должен был заплатить кому-то большую сумму денег, все остальные члены обязаны были принять участие в уплате. Старшие члены

38. Понятия нации и этноса

38. Понятия нации и этноса Нация – тип этноса; исторически возникшая социально-экономическая и духовная общность людей с определенной психологией и самосознанием.Не существует единого подхода к определению этого исключительно сложного явления. Представители

1 ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА»

1 ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА» Первоначальное латинское употребление слова «культура» происходит от слов colo, colere– «взращивать, возделывать землю, заниматься земледелием». Но уже у Цицерона стало встречаться и более широкое применение этого термина –

28 ПОНЯТИЯ «ТИП», «ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР»

28 ПОНЯТИЯ «ТИП», «ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР» Чтобы разобраться в многообразии культур, существовавших и существующих ныне в составе мировой культуры, необходимо их некоторое упорядоченное описание (классификация).Классификация объектов культуры по существенным признакам

49 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

49 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» В системе гуманитарных знаний наряду с понятием «культура» широко используется термин «цивилизация».Понятие «цивилизация» имеет довольно большое число значений. Однозначной его трактовки вплоть до настоящего времени нет ни в

1.2.Сравнительно-исторический анализ понятия «культура»

1.2.Сравнительно-исторический анализ понятия «культура» Понятие культуры складывалось в истории. Термин «культура» вводится в употребление в XVII веке. В самостоятельном значении его применил немецкий юрист и политический мыслитель Самуэль фон Пуфендорф (Samuel von Pufendorf) –

3.1. Современные смыслы понятия «культура»

3.1. Современные смыслы понятия «культура» Необходимость развития теории познания культуры очевидна прежде всего потому, что сегодня не существует какого–то ясного единого представления о культуре. В результате осложняются и научное общение, и преподавание

1. Возникновение и содержание понятия

1. Возникновение и содержание понятия Понятие «четвертой власти» возникает еще в XVIII в. в Британии и фиксирует значение для общества первого массового медийного средства – газет[13], создатели и издатели которых стремились не только информировать своих читателей, но и

1.1. Основные понятия

1.1. Основные понятия Прежде всего, определим смысловую составляющую понятий «пол» (sex) и «гендер» (gender) и терминов, непосредственно с ними связанных. В англоязычной литературе понятия «пол» и «секс» определяются одним словом «sex». В русском языке слово «пол» подразумевает

Культура и цивилизация, их сходство и различие

Понятие культуры и цивилизации, их соотношение. Связь культуры с нравственным категорическим императивом, который обладает практической силой и определяет человеческие действия. Характеристика цивилизации как уровня развития культуры и общества.

| Рубрика | Философия |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 26.02.2018 |

| Размер файла | 22,6 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Понятие культуры и цивилизации

2. Культура и цивилизация

3. Взаимосвязь культуры и цивилизации

культура цивилизация человеческий общество

Культурные и цивилизационные особенности конкретных обществ, составляющих их народов или этносов, не только придают значительное своеобразие и специфику историческому процессу, но и причудливо меняют его направление. Поэтому судьбы мира во многом связаны с философским постижением сущности культуры и цивилизации, их соотношения и взаимодействия.

Философия исследует сущность культуры и цивилизации, характер их воздействия на природу, историю, выявляет онтологические и экзистенциональные основания человеческой жизни, разрывы между самочувствием реального индивида и объективным, зачастую обезличенным потоком культурного творчества.

В данной работе мы изучим такие понятия как культура и цивилизация, рассмотрим культуру и цивилизацию как одно целое, проследим взаимосвязь культуры и цивилизации.

Культура интересует философию не в своих частных, эмпирических проявлениях, а как феномен общественной жизни в целом. Этот философский взгляд на культуру важен потому, что именно философия может, отвлекаясь от всевозможных деталей, поставить вопрос о том, что такое культура как таковая, что дает ее изучение для понимания истории, какую роль она играет в развитии человека и общества. Общие проблемы, имеющие мировое значение, и являются предметом философского анализа культуры.

Наряду с проблемой культуры не менее актуальной является тема «цивилизации». Вокруг смысла слов «культура» и «цивилизация» ведутся споры, порой обретая острый характер, и редко кто путает эти слова, когда контекст однозначный, хотя порой вполне правомерно употребление их как синонимов: так тесно они переплетены. Но между ними имеется не только сходство, но и различие, в некоторых аспектах доходящее даже до враждебной противоположности.

1. Понятие культуры и цивилизации

Книга Шпенглера имела огромный успех, в ней ярко показаны многие характерные черты культуры и цивилизации. Однако сама концепция, основанная на полной противоположности и несовместимости культуры и цивилизации, вызвала вполне обоснованные и убедительные возражения и критику.

Более приемлемыми представляются первые два подхода к пониманию соотношения культуры и цивилизации. Между этими явлениями действительно имеется много общего, они неразрывно связаны между собой, взаимно переплетаются и переходят друг в друга. Одними из первых на это обратили внимание немецкие романтики, которые отмечали, что культура «прорастает» цивилизацией, а цивилизация переходит в культуру. Поэтому вполне объяснимо, что в повседневной жизни мы не слишком различаем их.

Цивилизованность с необходимостью предполагает наличие некоего уровня культуры, которая в свою очередь включает в себя цивилизованность. Некоторые ученые как бы растворяют культуру в цивилизации, другие же делают обратное, придавая последней предельно широкое значение.

2. Культура и цивилизация

В истории философии существовали различные толкования понятия «цивилизация»: от стадии, достигшей более высокого культурного уровня по сравнению с варварством до такой степени деградации культуры, которая характеризует состояние упадка общества, его гибель как локальной культуры. Как видим, существовала даже точка зрения, согласно которой культура и цивилизация противопоставлялись.

Бесспорно, что следует различать культуру и цивилизацию. Это различие наметил уже И. Кант, который в сочинении «О предполагаемом начале человеческой истории» ставит в полемике с Руссо вопрос: что такое человеческая цивилизация и вправе ли человек отказаться от нее, да и возможно ли такое?

Такой подход Канта к рассмотрению проблемы культуры и цивилизации интересен и актуален. В нашем обществе сегодня наблюдается потеря цивилизованности в поведении, в общении людей, остро встала проблема культуры человека и общества.

По нашему мнению, под цивилизацией следует понимать, с одной стороны, уровень развития культуры и общества в целом, а с другой стороны, способ освоения культурных ценностей (материальных и духовных), который определяет всю общественную жизнь, ее специфику, что позволяет судить о ней как об определенной цивилизации. Это как бы два существенных признака цивилизации, позволяющие увидеть ее отличие от культуры.

Говоря о цивилизации как о способе освоения культуры, мы имеем в виду такие средства и методы человеческой жизнедеятельности, которые являются определяющими в развитии самой культуры.

Формирование человека как послушного и добродетельного наложило отпечаток на всю жизнедеятельность человека восточных стран, на саму культуру и способы ее освоения. Это специфическое человеческое начало стало здесь весьма существенным. Для Западной цивилизации характерно ускоренное развитие техники и технологии, быстрое изменение предметного мира и социальных связей людей, ибо в ее культуре доминирует научная рациональность, которая выступает как особая самодовлеющая ценность.

Восточный и западный типы цивилизаций взаимодействуют между собой. Результатом этого взаимодействия является возникновение различных «гибридных» обществ, усваивающих на основе своей культуры новую культуру.

3. Взаимосвязь культуры и цивилизации

Цивилизация как достаточно высокая ступень овладения силами природы, несомненно, содержит в себе мощный потенциал научно-технического прогресса и способствует повышению качества и уровня жизни людей, более комфортному их существованию. Едва ли нужно доказывать очевидные факты благотворного влияния результатов этого прогресса на все стороны общественного и повседневного бытия людей. Сегодняшняя жизнь немыслима без современных электронных средств связи и глобальных информационных систем, средств передвижения и поиска новых источников энергии и т.д.

Цивилизация часто ассоциируется с урбанизацией, скученностью, тиранией техники и технологий, в том числе социальных, выступает как источник и причина дегуманизации мира. В самом деле, интеллект человека в состоянии постичь многие тайны мира, но глубины его собственного духовного мира остаются для него загадкой. Прогресс цивилизации и науки не идентичен культурному развитию, последний включает в себя также нравственные, эстетические, религиозные измерения и составляет самостоятельный и активный пласт в жизни социума.

Существует понятие культуры и цивилизации как общечеловеческий феномен, а также как многообразное проявление специфики той или иной этнической общности. В доиндустриальных обществах культуры складывались относительно изолированно друг от друга. В процессе взаимодействия и взаимообогащения культур они стали представлять собой активную историческую силу, а наиболее мощные из них определили специфику цивилизации.

Часто понятием «цивилизации» обозначается вся общечеловеческая культура или же современный этап ее развития. Вместе с тем в литературе довольно часто встречаются определения типа «европейская цивилизация», «американская цивилизация», «русская цивилизация». Это подчеркивает своеобразие региональных культур.

Таким образом, понятия «цивилизация» и «культура» часто употребляются и воспринимаются как равнозначные, взаимозаменяемые друг друга. И это правомерно, ибо культура в широком ее понимании и представляет собой цивилизацию. Однако отнюдь не следует, что один термин может полностью заменить другой. Или, что скажем, цивилизация не имеет никакого сущностного отличия по отношению к культуре (или наоборот).

Во временном измерении культура более объемна, нежели цивилизация, поскольку она охватывает культурные достояния человека дикости и варварства. В пространственном же измерении правильнее, очевидно, говорить о том, что цивилизация представляет собой сочетание множества культур.

По Канту цивилизация начинается с установления человеком правил человеческой жизни и человеческого поведения. Культуру Кант связывает с нравственным категорическим императивом, который обладает практической силой и определяет человеческие действия не общепринятыми нормами, ориентированными прежде всего на разум, а нравственными основаниями самого человека, его совестью. О. Шпенглер рассматривает переход от культуры к цивилизации как переход от творчества к бесплодию, от живого развития к окостенению, от возвышенных устремлений к неосмысленной рутинной работе. Для цивилизации как стадии вырождения культуры характерно господство интеллекта, без души и сердца.

Цивилизация в целом есть культура, но лишенная своего содержания, лишенная души. От культуры остается лишь пустая оболочка, которая приобретает самодовлеющее значение.

Разница между культурой и цивилизацией

Мечтой каждого является такой мир, где живут исключительно культурные люди в цивилизованном обществе. Но что мы подразумеваем под понятиями «культура» и «цивилизация»? Являются ли они синонимами или имеют разные значения?

Культура – это совокупность духовных и материальных ценностей, выработанных человеком за все время существования.

Термин «цивилизация» появился только в конце 18 века и описывал гражданское общество, наполненное свободой и справедливостью.

Цивилизация – это высокоразвитое культурное общество, которое возникло при переходе человечества от периода дикости к хозяйствованию.

Цивилизация характеризуется упорядоченным общественным строем, возникновением государства, появлением классового деления и частной собственности.

Развитие культуры и цивилизации

Временное и пространственное измерение

Охватывая наследие и достояние человека с самых ранних времен, культура представляется более объемной, чем цивилизация. Однако цивилизация развивается значительно быстрее и стремительней, чем культура. При этом совокупность различных культур является составной частью цивилизации.

Факторы

Культура, прежде всего, нравственна. Опирается не на свод правил и законов, а на разум и совесть. Цивилизация начинается с установления каких-либо норм человеческого поведения. Цивилизация не предполагает душевности, а характеризуется лишь интеллектуальностью. По сути, цивилизация является духовным и материальным обеспечением человеком комфортного существования.

Соотношение понятий «Культура» и «Цивилизация»

Для начала истории человечества был характерен материально-духовный синкретизм, выражавшийся в нерасчлененности деятельности на «бездуховную» практику физического труда и отвлеченные от нее явления духовной жизни. Действия и предметы, материальные по своей сути, одухотворялись людьми, которые еще не знали принципиальных различий между видами деятельности.

С развитием понятийной, абстрактно-логической, а не конкретно-образной формы отражения и осмысления мира, началось отделение религии, науки, искусства. Появляется новый исторический вид культуры, который впоследствии был назван цивилизацией. Таким образом, с началом развития ремесла как профессиональной деятельности с массовым производством вещей и торговлей, с образованием городов мы связываем начало двупланового взаимоотношения цивилизации и культуры: с одной стороны, цивилизация является высшим уровнем развития культуры, а с другой – цивилизация является тем слоем культуры, в котором сосредоточены все способы организации общественной жизни. Это означает, что цивилизация находится не вне культуры, а внутри ее, представляя собой систему обслуживающих культуру механизмов.

Многозначность понятия «цивилизация»

Различение понятий культуры и цивилизации раньше всего началось в Германии. Уже И. Кант под цивилизацией понимал внешнюю сторону жизни личности и общества, а под культурой — их духовную суть, духовный потенциал. Немецкие философы и далее всегда строго придерживалась этого различения, что нельзя сказать о мыслителях других страна. Во Франции в XVIII в. чаще употреблялось слово цивилизация, в то же время в Англии оба термина были равноправны. И в дальнейшем — в XIX и XX вв. — в англоязычных работах культура и цивилизация зачастую употребляются как синонимы.

Слово «цивилизация» происходит от лат. civitas, что означает «государство, сосредоточенное в городе», и «civilis», характеризующего «гражданина» как «городского жителя». Данте писал о «humana civilitas» как о всеобъемлющей человеческой общности и единстве. Однако этимология слова и его раннее употребление отличаются от тех смыслов, которые оно приобрело впоследствии. Принято считать, что впервые слово «цивилизация» употребил маркиз де В.Р. Мирабо в своем известном трактате «Друг законов» (1757 г.). По его определению, «цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдать правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития». Этим словом все увереннее пользуются П.-А. Гольбах, Ж.А. Кондорсе и другие мыслители, хотя и в возвышенном, идеализованном смысле.

Прилагательное «цивилизованный» изначально имело смысл «городской», «образованный», «воспитанный» в противоположность «необразованному», «грубому», «дикому», «варварскому». В дальнейшем такая оппозиция не только сохранилась, но и приобрела историко-теоретическое обоснование. В XVIII-XIX вв. широкое распространение получил взгляд на цивилизацию как третье звено в цепочке исторических форм жизни человечества: «дикость-варварство – цивилизация».

Самое важное состоит в том, что слово «цивилизация» появилось на свет в свой срок – в то время, когда завершился великий подвиг деятелей французского Просвещения – издание «Энциклопедии». Во французском языке слово «цивилизация» на протяжении десятилетий не имело множественного числа. Явление мыслилось как универсальное, как всечеловеческая цель. Собственно термин «цивилизация» был введен французскими просветителями прежде всего для обозначения гражданского общества, в котором царствуют свобода, справедливость, правовой строй, т.е. для обозначения некоторой качественной характеристики общества, уровня его развития. Однако именно в это время единство жизни как универсальная идея опровергается в естественных науках.

Слово «цивилизация» заслоняло идеей исторической общности различие индивидуальных путей. Оно ассоциировалось с концепцией прогресса, эволюционным развитием народов на началах «разума», с торжеством универсализма.

Постепенно формируется представление о культуре как духовном подражании цивилизации, как духе цивилизации. Несовпадение культуры и цивилизации представил в своей концепции О. Шпенглер («Закат Европы»), трактовавший цивилизацию как фазу заката культурно-исторического типа, его разложение.

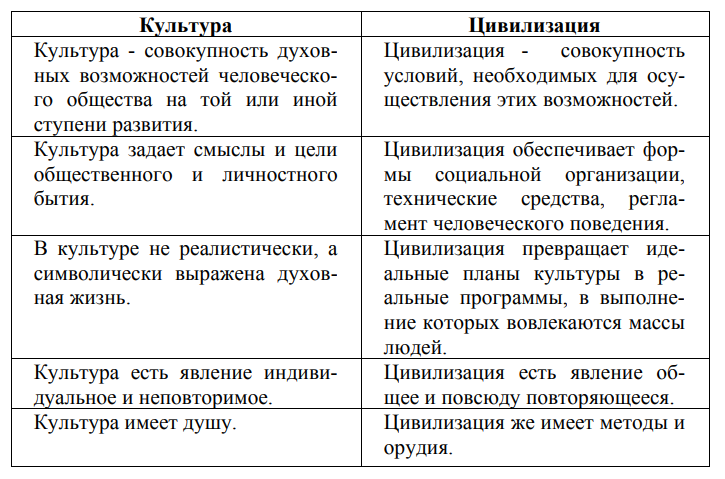

Но отношения культуры и цивилизации более сложны, чем простые оппозиции “духовного” и “материального”. Сравним их наиболее общие характеристики:

Цивилизация определяет место и роль всякого человека в культуре, устанавливает правила человеческого общежития, в которых находят более или менее адекватное выражение цели и идеалы культуры.

Но цивилизация не является абсолютным благом. Современное состояние соотношения культуры и цивилизации характеризуется изменением социально детерминированного раздвоения культуры (элитарная и народная культуры) на элитарную и массовую под воздействием научно-технического прогресса. Увеличение доли массовой культуры приводит к положению, когда впервые в истории цивилизация раскрывает силы, губительные для культуры и самого существования человека, вытесняя интеллект из культуры и активизируя унаследованные от предков физиологические реакции.

Тип цивилизации — методологическое понятие, используемое для наиболее крупного членения культурно-исторического развития человечества, позволяющего обозначить специфические особенности, характерные для многих обществ.

Специфика культурного развития остается за пределами такой типологизации. Все культурное многообразие загоняется на жесткие ступени поступательного развития человечества, а некоторые культуры оцениваются как примитивные и малоценные и насильственно вовлекаются в цивилизационные процессы.

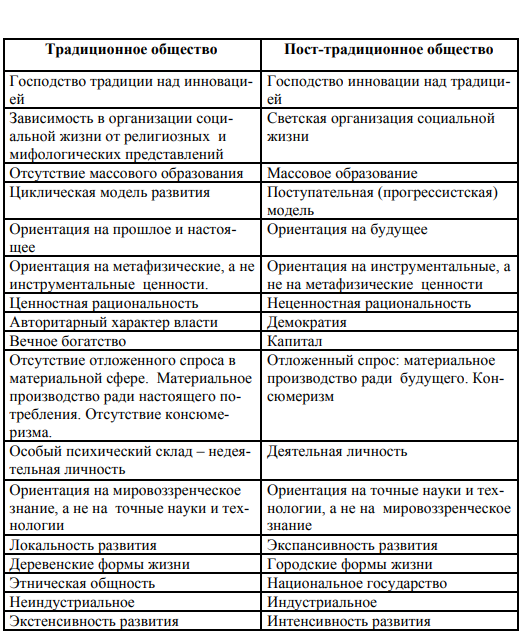

Получила развитие концепция двух типов цивилизационного развития: традиционного и техногенного. Она исходит из признания, что тип цивилизации, ее стратегия определяется культурой. Различия между западноевропейской цивилизацией (техногенной) и восточной (традиционной) выросли из системы господствующих в них

универсалий культуры, из различий в понимании человека, природы, истины, власти, личности и пр.

В основу этой типологизации положены четыре основных критерия:

На основе этих критериев вычленяются четыре основных типа цивилизации:

Природные сообщества. Это тип непрогрессивной формы существования, к которому относятся исторические сообщества, живущие в единстве и гармонии с природой. Вся жизнь сообщества подчинена природному циклу. Оно ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Духовная культура, верования связаны с обожествлением сил природы. Средством интеллектуального и эмоционального освоения мира выступает мифология. Для этих сообществ характерен крайний традиционализм.

Восточный тип цивилизации (восточная цивилизация) — исторически первый тип цивилизации, сформировавшийся к третьему тысячелетию до н.э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Месопотамии, Древнем Египте.

Характерными чертами восточной цивилизации являются:

Западный тип цивилизации – характеристика особого типа цивилизационного развития, включающая в себя определенные этапы историко-культурного развития Европы и Северной Америки.

Основными ценностями западного типа цивилизации, по М. Веберу, являются следующие:

Техногенная цивилизация — исторический этап в развитии западной цивилизации, особый тип цивилизационного развития, сформировавшийся в Европе в XV—XVII вв. и распространившийся по всему земному шару, вплоть до XXI столетия.

Главную роль в культуре данного типа цивилизации занимает научная рациональность, подчеркивается особая ценность разума и основанный на нем прогресс науки и техники. На базе техногенной цивилизации сформировалось два типа общества – индустриальное общество и постиндустриальное общество.

В культурологии зафиксированы некоторые наиболее общие принципы межцивилизационного диалога: усвоение прогрессивного опыта при сохранении особенностей каждого сообщества, культуры и менталитета народа; каждое сообщество берет из опыта иных цивилизаций только те формы, которые оно в состоянии освоить; элементы иной цивилизации, перенесенные на другую почву, приобретают новое качество; в результате диалога современная глобальная цивилизация приобретает не только форму целостной системы, но и внутренне многообразный, плюралистический характер.

Специфика и основные черты техногенной цивилизации. Основные черты культурных универсалий, составляющие основу западноевропейской культуры:

Происходит глобализация стилей жизни (массовая культура, пища, одежда), которой способствуют средства массовых коммуникаций и современный транспорт. По мере глобализации стилей жизни все более заметны признаки противоположной тенденции – борьбы за сохранение уникальности национальных культур.

Традиционная культура представляет собой устойчивую, нединамичную культуру, характерной особенностью которой является то, что происходящие в ней изменения идут слишком медленно и поэтому практически не фиксируются коллективным сознанием данной культуры.

В истории существовал ряд цивилизаций, культуру которых можно считать традиционной. Речь идет о Древнем Египте, Древнем Китае, Месопотамии, Древней Индии и др.

Первой исторической формой традиционной культуры была первобытная культура. Традиционная культура присуща доиндустриальному обществу, в котором основными занятиями являются сельское хозяйство, охота и собирательство. Как правило, в таких культурах отсутствует письменность.

Основные черты культурных универсалий, составляющие основу традиционных культур:

Начиная с Э. Роттердамского (1469-1536) и Ф. Бэкона (1561-1626) в европейской науке прогресс общества было принято ассоциировать с развитием материального производства, с усовершенствованием орудий труда, техники, технологии и соответствующих производственных и экономических отношений. Л.Г. Морган (1818-1881) предложил идею исторического процесса по схеме дикость – варварство – цивилизация. Исследования И. Гердера (1744-1803), чикагской школы социологии, К. Мангейма (1893-1947), Р. Арона (1905-1983), помогли преодолеть оценочные и этнографические рамки традиции. «Традиция» перестала отождествляться с варварством, первобытным укладом и встала в один ряд с понятиями «цивилизация», «культура».

А. Тоффлер (р. 1928) предложил волновую модель цивилизации. «Аграрная волна» охватывала все страны наиболее длительный период. Для нее характерны: зависимость от природы (сезонные ритмы, погодные условия, почва); медленный темп развития науки и техники; локальность культурных контактов; элитарность образования; межпоколенная трансляция ценностей; устойчивость родственных связей.

«Индустриальная волна» начинается с промышленной революции в XVII в. и продолжается до сих пор, втягивая на свою орбиту все большее количество стран. Ей свойственны: быстрое развитие науки и технологии; создание массовых производственных технологий; централизация управления; стандартизация потребностей человека; урбанизация. Грядущая «третья волна» должна принести, по мнению Тоффлера, возрастание роли человека, тенденцию к самоограничению, развития индивидуальности.