Что общего и в чем различие между эффектами интерференции и дифракции

Что общего и в чем различие между эффектами интерференции и дифракции

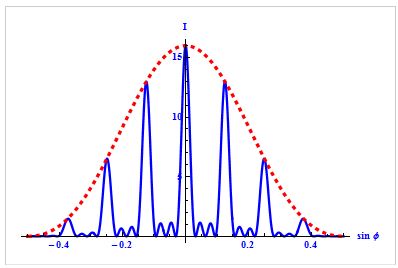

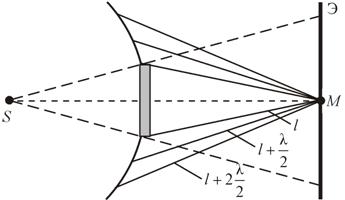

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей схеме. На пути световой волны, распространяющейся от некоторого источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть волновой поверхности световой волны. За преградой располагается экран, на котором возникает дифракционная картина.

Свойства дифракции:

1) Дифракция волн – характерная особенность распространения волн независимо от их природы.

3) Дифракция волн зависит от соотношения между длиной волны и размером объекта, вызывающего дифракцию. В пределе при λ→0 законы волновой оптики переходят в законы геометрической оптики. Дифракция обнаруживается в тех случаях, когда размеры огибаемых препятствий соизмеримы с длиной волны.

Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

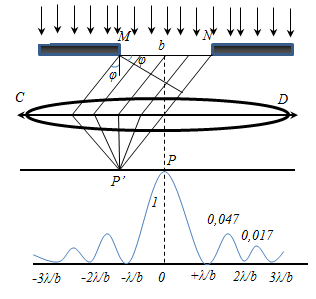

Дифракция Фраунгофера от одной щели

Дифракция Фраунгофера наблюдается, когда источник света сильно удален от места наблюдения, в результате фронт волны можно считать плоским.

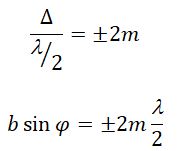

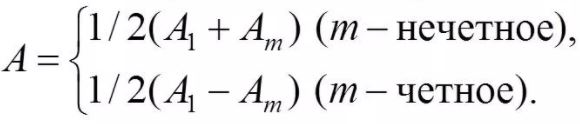

Разобьем MN на отрезки длиной λ/2. Параллельно произвольному направлению луча через точки разбиения (1, 2, 3) проведем линии, которые разделят открытую часть волновой поверхности MN на участки равной ширины – зоны Френеля, параллельные краям щели. По построению ∆ – разность хода лучей от краев зон Френеля равна λ/2. Это означает, что волны, идущие от двух соседних зон при наложении погасят друг друга. Т.о., если на открытой части волновой поверхности для данного направления наблюдения уложится целое четное число зон Френеля, то для данного направления будет наблюдаться min интенсивности, т.к. зоны попарно друг друга погасят.

Если число зон Френеля целое и нечетное, то в этом направлении будет наблюдаться max:

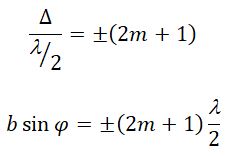

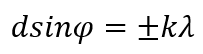

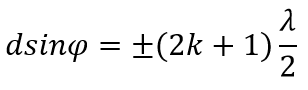

Дифракционная решетка

Совокупность большого числа щелей и промежутков между ними называется дифракционной решеткой.

В областях, в которых существует минимум при одной щели, минимумы будут и в случае N щелей, т. е. условие первичного минимума дифракционной решетки аналогично условию минимума для одной щели:

Условие главных максимумов :

Эти максимумы расположены симметрично относительно центра (k = 0) и главного максимума.

Между главными максимумами будут расположены (N-1) дополнительных минимумов.

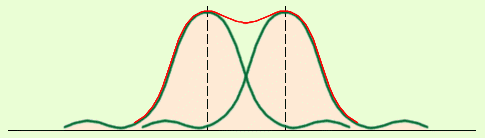

Разрешающая способность дифракционной решетки

Размер дифракционных изображений очень мал. Например, радиус центрального светлого пятна в фокальной плоскости линзы диаметром D = 5 см с фокусным расстоянием F = 50 см в монохроматическом свете с длиной волны λ = 500 нм приблизительно равен 0,006 мм. Но в высокоточных астрономических приборах реализуется дифракционный предел качества изображений. Вследствие дифракционного размытия изображения двух близких точек объекта могут оказаться неотличимыми от изображения одной точки.

Спектральной разрешающей способностью R решетки, характеризующей возможность разделения с ее помощью двух близких спектральных линий с длинами волн λ и λ + Δλ, называется отношение длины волны λ к минимально возможному значению Δλ

Действие оптических приборов описывается законами геометрической оптики. Согласно этим законам можно различать с помощью микроскопа сколь угодно малые детали объекта; с помощью телескопа можно установить существование двух звезд при любых малых угловых расстояниях между ними. Однако в действительности это не так, и лишь волновая теория света позволяет разобраться в причинах предела разрешающей способности оптических приборов.

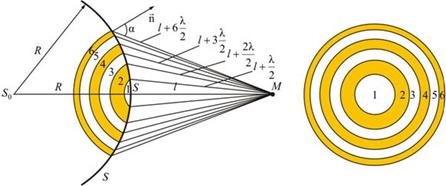

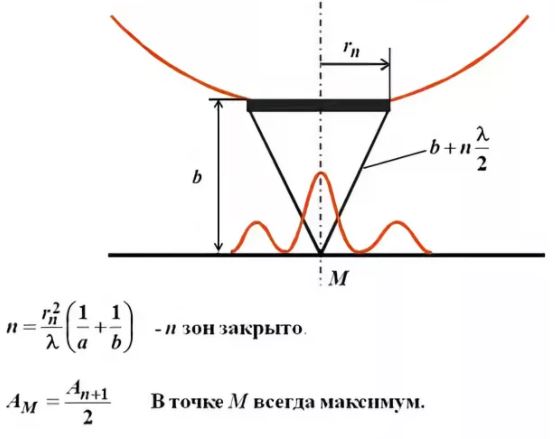

Метод зон Френеля

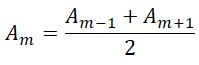

Колебания, возбуждаемые в точке M между двумя соседними зонами, противоположны по фазе, так как разность хода от этих зон до точки M Δ = λ/2.

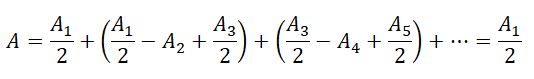

Поэтому при сложении этих колебаний, они должны взаимно ослаблять друг друга: A = A1 + A2 + A3 +. + Ai.

где A – амплитуда результирующего колебания, Ai – амплитуда колебаний, возбуждаемая i-й зоной Френеля.

Величина Ai зависит от площади Si зоны и угла αi между нормалью к поверхности и прямой, направленной в точку M.

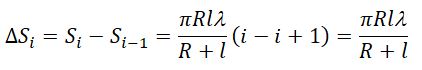

Площадь одной зоны

Отсюда видно, что площадь зоны Френеля не зависит от номера зоны i. Это значит, что при не слишком больших i площади соседних зон одинаковы.

Отсюда следует, что углы между нормалью к зоне и направлением на точку M у соседних зон примерно равны, т.е. что амплитуды волн, приходящих в точку M от соседних зон, примерно равны.

Тогда выражение для амплитуды можно записать в виде

Так как площади соседних зон одинаковы, то выражения в скобках равны нулю, значит результирующая амплитуда А = A1 /2.

Интенсивность излучения J

Так как радиус центральной зоны мал ( r1 = 0,16 мм), следовательно, можно считать, что свет от точки P до точки M распространяется прямолинейно.

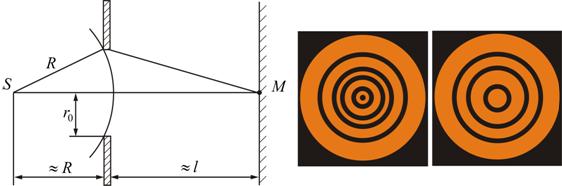

Если на пути волны поставить непрозрачный экран с отверстием, оставляющим открытой только центральную зону Френеля, то амплитуда в точке M будет равна A1. Соответственно, интенсивность в точке M будет в 4 раза больше, чем при отсутствии экрана (т.к. J = 4J1 ). Интенсивность света увеличивается, если закрыть все четные зоны.

Таким образом, принцип Гюйгенса–Френеля позволяет объяснить прямолинейное распространение света в однородной среде.

Дифракция на простых объектах

Дифракция на щели

Разобьем открытую часть волновой поверхности на зоны Френеля. Вид дифракционной картины зависит от числа зон Френеля, открываемых отверстием. К огда отверстие открывает нечетное число зон Френеля, то амплитуда (интенсивность) в точке М будет больше, чем при свободном распространении волны; если четное, то амплитуда (интенсивность) будет равна нулю.

Дифракция на круглом отверстии при открытом чётном (слева) и не чётном (справа) числе зон.

Естественно, что если r0>>λ, то никакой дифракционной картины не будет.

Дифракция от диска

Сферическая волна, распространяющаяся от точечного источника S, встречает на своем пути диск.

В центре тени светлое пятно

Амплитуда световых колебаний в точке M равна половине амплитуды, обусловленной первой открытой зоной. Если размер диска невелик (охватывает небольшое число зон), то действие первой зоны немногим отличается от действия центральной зоны волнового фронта. Таким образом, освещенность в точке M будет такой же, как и в отсутствие экрана. Вследствие симметрии центральная светлая точка будет окружена кольцами света и тени (вне границ геометрической тени).

Парадоксальное, на первый взгляд, заключение, в силу которого в самом центре геометрической тени может находиться светлая точка, было выдвинуто Пуассоном в 1818 г. и впоследствии было названо его именем. «Пятно Пуассона» подтверждает правильность теории Френеля.

Что такое интерференция и дифракция?

Разглядывая сияющее голографическое изображение, большинство из нас вряд ли вспоминает физические термины «дифракция» и «интерференция световых волн».

Но именно благодаря изучению этих понятий появилась возможность создавать голограммы.

Что такое дифракция света?

Слово «дифракция» образовано от латинского «diffractus», что означает в дословном переводе «огибание волнами препятствия». Как известно, свет имеет волновую природу, и его лучи подчиняются волновым законам. Дифракцией в физике называют оптические явления, возникающие, когда световые волны распространяются в оптически неоднородной среде с непрозрачными включениями.

Волновая природа света определяет его поведение при огибании препятствий. Если препятствие во много раз больше длины световой волны, свет не огибает его, образуя зону тени. Но в случаях, когда размеры препятствий соразмерны с длиной волны, возникает явление дифракции. В принципе, любое отклонение от геометрических оптических законов можно отнести к дифракции.

Интерференция волн

Если мы установим перед источником света непрозрачный экран и проделаем в нём точечное отверстие, то проникающие через эту точку лучи света на следующем экране, расположенном параллельно первому, отобразятся в виде концентрических колец с чередованием светлых и тёмных окружностей. Это явление в физике называют дифракцией Френеля, по имени учёного, который впервые обнаружил его и описал.

Изменив форму отверстия и сделав его щелеобразным, мы получим на втором экране другую картину. Световые лучи расположатся в виде ряда светлых и тёмных полосок, как на магазинном штрих-коде. Дифракцию света на щелеобразном отверстии впервые описал немецкий физик Фраунгофер, именем которого она называется до сих пор.

Объяснить разложение световой волны на светлые и тёмные участки учёные смогли при помощи понятия интерференции. Несколько источников волновых колебаний, если частоты их колебаний когерентны (одинаковы либо кратны друг другу), могут усиливать излучение друг друга, но могут и ослаблять, в зависимости от совпадения фаз колебаний. При огибании препятствий и возникновении вторичных волн вступает в действие их интерференция. На участках, где фазы волн совпадают, наблюдается повышенная освещённость (яркие светлые полоски либо окружности), а там, где не совпадают – освещённость снижена (тёмные участки).

Дифракционная решётка

Если взять прозрачную пластинку и нанести на неё ряд параллельных непрозрачных чёрточек на одинаковом расстоянии друг от друга, то мы получим дифракционную решётку. При пропускании через неё плоского светового фронта образуется дифракция на непрозрачных штрихах. Вторичные волны, взаимно ослабляясь и усиливаясь, образуют дифракционные минимумы и максимумы, что легко обнаружить на экране, поставленном за решёткой.

При этом происходит не только отклонение световых лучей, но и разложение белого света на цветовые спектральные составляющие. В природе нужная для маскировки окраска крыльев бабочек, оперения птиц, змеиной чешуи часто образуется благодаря использованию дифракционных и интерференционных оптических явлений, а не из-за пигментов.

Голограммы

Принцип голограммы был изобретён в 1947 году физиком Д. Габором, который впоследствии получил за его изобретение Нобелевскую премию. Трёхмерное, т.е. объёмное изображение объекта можно снять и записать, а затем воспроизвести, если использовать лазерные лучи. Одна из световых волн называется опорной и испускается источником, а вторая – объектной и отражается от записываемого объекта.

На фотопластинке либо другом материале, предназначенном для записи, фиксируется сочетание светлых и тёмных полос и пятен, которые отображают интерференцию электромагнитных волн в этой зоне пространства. Если на фотопластинку направляют свет с длиной волны, соответствующей характеристикам опорной волны, то происходит его преобразование в световую волну, по характеристикам близкую к объектной. Таким образом, в световом потоке получается объёмное изображение зафиксированного объекта.

Сегодня неподвижные голограммы можно записывать и воспроизводить даже в домашних условиях. Для этого нужен лазерный луч, фотопластина и каркас, который надёжно удерживает в неподвижности эти приспособления, а также объект записи. Для домашней голограммы отлично подойдёт луч лазерной указки со снятой фокусирующей линзой.

Урок 40 Интерференция и дифракция света

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Дифракция и интерференция света

Интерференция света — сложение световых волн, при котором происходит усиление световых колебаний в одних точках и ослабление в других. Интерференционная картина возникает только при сложении согласованных (когерентных) волн. Когерентные волны создаются когерентными источниками волн, т.е. источники волн имеют одинаковую частоту и разность фаз их колебаний постоянна. У двух разных источников света никогда не сохраняется постоянная разность фаз волн, поэтому их лучи не интерферируют. Наличие минимума в данной точке интерференционной картины означает, что энергия сюда не поступает совсем. Вследствие интерференции закон сохранения энергии не нарушается, происходит перераспределение энергии в пространстве.

Опыт английского учёного Т. Юнга по интерференции света 1801 г.

На экране образуются интерференционные полосы. С помощью этого опыта Т.Юнг впервые определил длины волн, соответствующие свету различного цвета.

Другие опыты по интерференции света Зеркала Френеля Бипризма Френеля

Интерференция света в тонких плёнках

Интерференционная картина возникает в тонкой прослойке воздуха между стеклянной пластиной и положенной на неё плоско-выпуклой линзой. Эта интерференционная картина носит название кольца Ньютона. Красные кольца имеют максимальный радиус.

Применение интерференции Просветление оптики

Дифракция – явление огибания волнами препятствий. Наблюдать дифракцию света нелегко, т.к. волны отклоняются от прямолинейного распространения на заметные углы на препятствиях, размеры которых сравнимы с длиной волны, а длина световой волны очень мала.

Принцип Гюйгенса: Каждая точка волновой поверхности является источником вторичных сферических волн.

Возникшая в соответствии с принципом Гюйгенса сферическая волна от отверстия S возбуждала в S1 и S2 когерентные колебания. Вследствие дифракции от этих отверстий выходили два световых конуса, которые частично перекрывались. Френель объединил принцип Гюйгенса с идеей интерференции вторичных волн.

Принцип Гюйгенса-Френеля Волновая поверхность в любой момент времени представляет собой не просто огибающую вторичных волн, а результат их интерференции.

Дифракция от различных препятствий: а) от тонкой проволочки; б) от круглого отверстия; в) от круглого непрозрачного экрана.

Темные и светлые пятна Таким образом, если на препятствии укладывается целое число длин волн, то они гасят друг друга и в данной точке наблюдается минимум (темное пятно). Если нечетное число полуволн, то наблюдается максимум (светлое пятно)

Разложение света в спектр – главное свойство дифракционной решётки, поэтому она часто используется для спектрального анализа.

Курс повышения квалификации

Дистанционное обучение как современный формат преподавания

Курс профессиональной переподготовки

Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации

Курс повышения квалификации

Современные педтехнологии в деятельности учителя

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Номер материала: ДБ-658191

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

В МГПУ сформулировали новые принципы повышения квалификации

Время чтения: 4 минуты

Путин поручил не считать выплаты за классное руководство в средней зарплате

Время чтения: 1 минута

Учителям истории предлагают предоставить право бесплатно посещать музеи

Время чтения: 2 минуты

В России утвердили новый порядок формирования федерального перечня учебников

Время чтения: 1 минута

В Хабаровском крае введут уроки по вакцинации в некоторых школах и колледжах

Время чтения: 1 минута

Учителям предлагают 1,5 миллиона рублей за переезд в Златоуст

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Свойства световой интерференции и дифракции света

Световые помехи

Вы можете получить источник монохроматического света, чтобы объяснить явление интерференции света, Итак, длина волны имеет одно постоянное значение, Экран с прямоугольной щелью (S) на соответствующем расстоянии от источника света, Экран с двумя узкими щелями (S 1 и S 2 ) и экран для приема волн.

При работе источника света световые волны проходят из щели (S) в виде цилиндрических волн. Двойной экран с щелями на фронте волны. Таким образом, волны, создаваемые двойными щелями, имеют одинаковую фазу (когерентную), двойные Щелевой экран действует как источник двух когерентных волн.

Две волны распространяются, и когда они достигают последнего экрана, они дают:

Расстояние между двумя последовательными полосами одного и того же типа (яркими или темными) можно определить из соотношения: Δy = λ R / d, где (λ) — длина волны используемого света, (R) — расстояние между двойными полосами. экран щелей и экран наблюдения, а (d) — расстояние между двумя щелями.

Условия вмешательства

Интерференция бывает двух типов: конструктивная интерференция и деструктивная интерференция.

Конструктивная интерференция — это интерференция, которая вызывает усиление интенсивности света в некоторых областях (яркие полосы) в результате обозначения гребня одной волны гребнем другой волны или впадины одной волны с впадиной другой волны.

Деструктивная интерференция — это интерференция, которая вызывает ослабление интенсивности света в некоторых областях (темные полосы) в результате встречи гребня одной волны с впадиной другой волны.

Световая интерференция — это явление наложения световых волн, создаваемых двумя когерентными источниками, которое приводит к усилению света в некоторых областях (яркие полосы) и слабости в других областях (темные полосы). Интерференционные полосы представляют собой последовательность ярких и темных прямых параллельных областей.

Факторы влияют на расстояние между двумя последовательными полосами одного типа.

Дифракция света

Когда монохроматические световые волны падают на круглую апертуру на экране, они меняют направление своего распространения (дифрагируют), они объединяются (накладываются) друг на друга за апертурой, на экране наблюдения и в центральной части появляются кольца ярких и темных полос. яркое пятно называется диском Эйри.

Дифракция света — это явление изменения направления световых волн, когда они проходят через маленькую апертуру, что приводит к наложению световых волн и образованию ярких и темных полос.

Диск Эйри представляет собой яркое круглое пятно, образующееся на экране наблюдения, когда монохроматические световые волны дифрагируют через круглую апертуру.

Условия соответствующей дифракции света:

Что общего и в чем различие между эффектами интерференции и дифракции

Необходимы более веские доказательства того, что свет при распространении ведет себя как волна. Любому волновому движению присущи явления интерференции и дифракции. Для того чтобы быть уверенным в том, что свет имеет волновую природу, необходимо найти экспериментальные доказательства интерференции и дифракции света.

Сложение волн. Очень часто в среде одновременно распространяется несколько различных волн. Например, когда в комнате беседуют несколько человек, то звуковые волны накладываются друг на друга. Что при этом происходит?

Проще всего проследить за наложением механических волн, наблюдая волны на поверхности воды. Если мы бросим в воду два камня, создав этим две кольцевые волны, то нетрудно заметить, что каждая волна проходит сквозь другую и ведет себя в дальнейшем так, как будто бы другой волны совсем не существовало. Точно так же любое число звуковых волн может одновременно распространяться в воздухе, ничуть не мешая друг другу. Множество музыкальных инструментов в оркестре или голосов в хоре создают звуковые волны, одновременно улавливаемые нашим ухом. Причем ухо в состоянии отличить один звук от другого.

Теперь посмотрим более внимательно, что происходит в местах, где волны накладываются друг на друга. Наблюдая волны на поверхности воды от двух брошенных в воду камней, можно заметить, что некоторые участки поверхности не возмущены, в других же местах возмущение усилилось. Если две волны встречаются в одном месте гребнями, то в этом месте возмущение поверхности воды усиливается.

Если же, напротив, гребень одной волны встречается с впадиной другой, то поверхность воды не будет возмущена.

Вообще же в каждой точке среды колебания, вызванные двумя волнами, просто складываются. Результирующее смещение любой частицы среды представляет собой алгебраическую (т. е. с учетом их знаков) сумму смещений, которые происходили бы при распространении одной из волн в отсутствие другой.

Интерференция. Сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд результирующих колебаний, называется интерференцией.

Выясним, при каких условиях имеет место интерференция волн. Для этого рассмотрим более подробно сложение волн, образуемых на поверхности воды.

Результат сложения волн, приходящих в точку M, зависит от разности фаз между ними. Пройдя различные расстояния d1 и d2, волны имеют разность хода Δd = d2—d1. Если разность хода равна длине волны λ, то вторая волна запаздывает по сравнению с первой ровно на один период (как раз за период волна проходит путь, равный длине волны). Следовательно, в этом случае гребни (как и впадины) обеих волн совпадают.

Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна целому числу длин волн:

Условие минимумов. Пусть теперь на отрезке Δd укладывается половина длины волны. Очевидно, что при этом вторая волна отстает от первой на половину периода. Разность фаз оказывается равной п, т. е. колебания будут происходить в противофазе. В результате сложения этих колебаний амплитуда результирующего колебания равна нулю, т. е. в рассматриваемой точке колебаний нет (рис. 121). То же самое произойдет, если на отрезке укладывается любое нечетное число полуволн.

Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн, возбуждающих колебания в этой точке, равна нечетному числу полуволн:

Когерентные волны. Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз их колебаний была постоянной.

Источники, удовлетворяющие этим условиям, называются когерентными. Когерентными называют и созданные ими волны. Только при сложении когерентных волн образуется устойчивая интерференционная картина.

Если же разность фаз колебаний источников не остается постоянной, то в любой точке среды разность фаз колебаний, возбуждаемых двумя волнами, будет меняться. Поэтому амплитуда результирующих колебаний с течением времени изменяется. В результате максимумы и минимумы перемещаются в пространстве и интерференционная картина размывается.

Распределение энергии при интерференции. Волны несут энергию. Что же с этой энергией происходит при гашении волн друг другом? Может быть, она превращается в другие формы и в минимумах интерференционной картины выделяется тепло? Ничего подобного. Наличие минимума в данной точке интерференционной картины означает, что энергия сюда не поступает совсем. Вследствие интерференции происходит перераспределение энергии в пространстве. Она не распределяется равномерно по всем частицам среды, а концентрируется в максимумах за счет того, что в минимумы не поступает совсем.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН

Если свет представляет собой поток волн, то должно наблюдаться явление интерференции света. Однако получить интерференционную картину (чередование максимумов и минимумов освещенности) с помощью двух независимых источников света, например двух электрических лампочек, невозможно. Включение еще одной лампочки лишь увеличивает освещенность поверхности, но не создает чередования минимумов и максимумов освещенности.

Выясним, в чем причина этого и при каких условиях можно наблюдать интерференцию света.

Условие когерентности световых волн. Причина состоит в том, что световые волны, излучаемые различными источниками, не согласованы друг с другом. Для получения же устойчивой интерференционной картины нужны согласованные волны. Они должны иметь одинаковые длины волн и постоянную разность фаз в любой точке пространства. Напомним, что такие согласованные волны с одинаковыми длинами волн и постоянной разностью фаз называются когерентными.

Почти точного равенства длин волн от двух источников добиться нетрудно. Для этого достаточно использовать хорошие светофильтры, пропускающие свет в очень узком интервале длин волн. Но невозможно осуществить Постоянство разности фаз от двух независимых источников. Атомы источников излучают свет независимо друг от друга отдельными «обрывками» (цугами) синусоидальных волн, имеющими длину около метра. И такие цуги волн от обоих источников налагаются друг на друга. В результате амплитуда колебаний в любой точке пространства хаотически меняется со временем в зависимости от того, как в данный момент времени цуги волн от различных источников сдвинуты друг относительно друга по фазе. Волны от различных источников света некогерентны из-за того, что разность фаз волн не остается постоянной. Никакой устойчивой картины с определенным распределением максимумов и минимумов освещенности в пространстве не наблюдается.

Интерференция в тонких пленках. Тем не менее интерференцию света удается наблюдать. Курьез состоит в том, что ее наблюдали очень давно, но только не отдавали себе в этом отчета.

Вы тоже много раз видели интерференционную картину, когда в детстве развлекались пусканием мыльных пузырей или наблюдали за радужным переливом цветов тонкой пленки керосина или нефти на поверхности воды. «Мыльный пузырь, витая в воздухе. зажигается всеми оттенками цветов, присущими окружающим предметам. Мыльный пузырь, пожалуй, самое изысканное чудо природы» (Марк Твен). Именно интерференция света делает мыльный пузырь столь достойным восхищения.

Английский ученый Томас Юнг первым пришел к гениальной мысли о возможности объяснения цветов тонких пленок сложением волн 1 и 2 (рис. 123), одна из которых (1) отражается от наружной поверхности пленки, а вторая (2) —от внутренней. При этом происходит интерференция световых волн — сложение двух волн, вследствие которого наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в различных точках пространства. Результат интерференции (усиление или ослабление результирующих колебаний) зависит от угла падения света на пленку, ее толщины и длины волны. Усиление света произойдет в том случае, если преломленная волна 2 отстанет от отраженной волны 1 на целое число длин волн. Если же вторая волна отстанет от первой на половину длины волны или на нечетное число полуволн, то произойдет ослабление света.

Когерентность волн, отраженных от наружной и внутренней поверхностей пленки, обеспечивается тем, что они являются частями одного и того же светового пучка. Цуг волн от каждого излучающего атома разделяется пленкой на два, а затем эти части сводятся вместе и интерферируют.

Юнг также понял, что различие в цвете связано с различием в длине волны (или частоте световых волн). Световым пучкам различного цвета соответствуют волны различной длины. Для взаимного усиления волн, отличающихся друг от друга длиной (углы падения предполагаются одинаковыми), требуется различная толщина пленки. Следовательно, если пленка имеет неодинаковую толщину, то при освещении ее белым светом должны появиться различные цвета.

Кольца Ньютона. Простая интерференционная картина возникает в тонкой прослойке воздуха между стеклянной пластиной и положенной на нее плоско-выпуклой линзой, сферическая поверхность которой имеет большой радиус кривизны. Эта интерференционная картина имеет вид концентрических колец, получивших название кольца Ньютона.

Удовлетворительно объяснить, почему возникают кольца, Ньютон не смог. Удалось это Юнгу. Проследим за ходом его рассуждений. В их основе лежит предположение о том, что свет — это волны. Рассмотрим случай, когда волна определенной длины падает почти перпендикулярно на плоско-выпуклую линзу (рис. 124). Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности линзы на границе стекло — воздух, а волна 2 — в результате отражения от пластины на границе воздух — стекло. Эти волны когерентны: они имеют одинаковую длину и постоянную разность фаз, которая возникает из-за того, что волна 2 проходит больший путь, чем волна 1. Если вторая волна отстает от первой на целое число длин волн, то, складываясь, волны усиливают друг друга. Вызываемые ими колебания происходят в одной фазе.

Напротив, если вторая волна отстает от первой на нечетное число полуволн, то колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах и волны гасят друг друга.

Если известен радиус кривизны R поверхности линзы, то можно вычислить, на каких расстояниях от точки соприкосновения линзы со стеклянной пластиной разности хода таковы, что волны определенной длины λ гасят друг друга. Эти расстояния и являются радиусами темных колец Ньютона. Ведь линии постоянной толщины воздушной прослойки представляют собой окружности. Измерив радиусы колец, можно вычислить длины волн.

Явление интерференции не только доказывает наличие у света волновых свойств, но и позволяет измерить длину волны. Подобно тому как высота звука определяется его частотой, цвет света определяется частотой колебаний или длиной волны.

При переходе света из одной среды в другую длина волны изменяется. Это можно обнаружить так. Заполним водой или другой прозрачной жидкостью с показателем преломления п воздушную прослойку между линзой и пластиной. Радиусы интерференционных колец уменьшатся.

Почему это происходит? Мы знаем, что при переходе света из вакуума в какую-нибудь среду скорость света уменьшается в n раз. Так как v = λv, то при этом должна уменьшиться в n раз либо частота, либо длина волны. Но радиусы колец зависят от длины волны. Следовательно, когда свет входит в среду, изменяется в n раз именно длина волны, а не частота.

Интерференция электромагнитных волн. На опытах с генератором СВЧ можно наблюдать интерференцию электромагнитных (радио) волн.

Генератор и приемник располагают друг против друга (рис. 125). Затем подводят снизу металлическую пластину в горизонтальном положении. Постепенно поднимая пластину, обнаруживают поочередное ослабление и усиление звука.

Явление объясняется следующим образом. Часть волны из рупора генератора непосредственно попадает в приемный рупор. Другая же ее часть отражается от металлической пластины. Меняя расположение пластины, мы изменяем разность хода прямой и отраженной волн. Вследствие этого волны либо усиливают, либо ослабляют друг друга в зависимости от того, равна ли разность хода целому числу длин волн или нечетному числу полуволн.