Что одевали под лапти

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Лапти – очень интересный, но далеко не уникальный вид обуви. Можно подумать, что носили их только на территории России и шире – Руси. Однако в действительности это не так. Лапти хорошо были известны среди крестьян под своим названием от Западной до Северной Европы. Они кажутся одновременно странными и в то же время вполне удобными.

Наверняка многим интересен ответ на главный вопрос: а как быстро изнашивалась обувь, созданная преимущественно из древесной коры?

Если отвечать кратко, то обувь из коры – лапти, изнашивалась крайне быстро. Крылатое выражение «ободрать как липку», как раз происходит из крестьянской среды и отражает процесс создания лаптей. Все потому, что на территории Руси лапти делали преимущественно из липовой коры. Нужна она была просто в колоссальных количествах, так как примитивная плетенная обувь из нее быстро изнашивалась и становилась негодной к использованию. Липа же была не единственным, но наиболее популярным, доступным и удобным в использовании материалом.

Для создания одного лаптя нужно было раздобыть в среднем семь лык длиной по два метра. Ширина липового лыка при этом должна была соответствовать толщине среднего мужского пальца. Добывать полосы коры можно было только с прямых участков ствола. Примечательно, что производились лапти далеко не во всех областях России, а лишь в некоторых. Таким образом данная обувь была распространенным товаром у купцов и на ярмарках.

Тем более, что большинство лаптей изнашивалось за 10 дней, а в зимнее время скорость изнашивания могла существенно увеличиваться, в результате чего лапти приходили в негодность уже через 4 дня. По подсчетам русского ученого Ивана Ивановича Лепехина, академика Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, в год один крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей. Советский ученый Леонид Васильевич Милов насчитывал, что на семью из 4 человек в год нужно было до 150 пар лаптей.

Цифры кажутся колоссальными, однако даже при таком количестве приобретение лаптей для крестьян было намного выгоднее, чем покупка кожаной обуви, которая была для них просто астрономически дорогой. Достаточно вспомнить о том, что раздобыть сапоги и сапожки на свадьбу для жениха и невесты еще в начале XX века в деревне было сродни приобретению в наше время квартиры и машины! Само собой, далеко не все члены семьи носили лапти. В теплое время года дети и женщины зачастую ходили босиком. Кроме того, лапти не надевались на работы в поле, где крестьяне проводили значительную часть своего времени.

Что одевали под лапти

Авторская одежда Сестёр Тургиновых/ Путь женщины запись закреплена

Онучи надевали даже в летнюю пору, собираясь идти босиком. Часто поверх них натягивали нечто вроде гетр или чулок – может быть, именно они и назывались «ноговицами». Вообще учёные полагают, что народная память сохранила воспоминания о древнейшей, примитивной обуви, которую наматывали на ногу и называли «онущей» или «онучей», – во всяком случае, в языке древних памятников это слово приобретает иногда значение «обувь», и лингвисты прощупывают в нём родство с древними словами, указывающими «на, в, через». Только впоследствии, пишут учёные, была изобретена «верхняя» обувь, которую «обували» уже на онучи. Так слово «обувь» и осталось в языке в качестве общего понятия, а другие термины – «обувенье», «обутель», «обуща» – позабылись.

Какой же была эта обувь? В основном – кожаной либо сплетенной из древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе, древние славяне не знали. Что же касается обуви валяной, то тут единого мнения нет. Некоторые авторы категорично заявляют, что в валенках наши предки не ходили. Однако в земле валяная обувь сохраняется плохо, так что отсутствие археологических находок не является стопроцентным аргументом «против». А вот связи со степными народами, большими искусниками по части войлока, существовали с момента зарождения славянства…

Лапти

Во все времена наши предки охотно обувались в лапти – «лапти», «лыченицы», «лычаки», «лычные сапоги», – причём, несмотря на название, зачастую сплетённые не только из лыка, но и из берёсты и даже из кожаных ремешков. Практиковалось и «подковыривание» (подшивание) лаптей кожей. Способы плетения лаптей – например, в прямую клетку или в косую, с пятки либо с носка – были свои у каждого племени и вплоть до начала нашего века разнились по областям. Так, древние вятичи предпочитали лапти косого плетения, новгородские словене – тоже, но большей частью из берёсты и с более низкими бортиками. А вот поляне, древляне, дреговичи, радимичи, по-видимому, носили лапти в прямую клетку. Плетение лаптей считалось лёгкой работой, которой мужчины занимались буквально «между делом». Не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он, мол, «лыка не вяжет», то есть не способен к элементарным действиям! Зато, «связывая лыко», мужчина обеспечивал обувью всю семью – специальных мастерских не было очень долгое время. При археологических раскопках во множестве найдены остатки стоптанных лаптей, заготовки и инструменты для плетения – кочедыки.

Делали кочедыки из костей (из рёбер животных) или из металла. Учёными найдены кочедыки, изготовленные ещё… в каменном веке. Вот как давно появились первые лапти! О глубокой древности лаптей свидетельствует, между прочим, такой эпизод. Старообрядцы-«кержаки», жившие на Урале в ХIХ веке, лаптей не носили. Зато мёртвых хоронили исключительно в лаптях!

Лапти были распространены не только у восточных и западных славян, но и у некоторых неславянских народов лесной полосы – финно-угров и балтов, у части германцев.

Лапти крепились к ноге с помощью длинных завязок – кожаных «поворозов» или верёвочных «оборов». Завязки несколько раз перекрещивались на голени, прихватывая онучи.

Дешевизна, доступность, лёгкость и гигиеничность такой обуви не требует доказательств. Другое дело, как свидетельствует практика, лапти имели очень малый срок службы. Зимой они пронашивались за десять дней, после оттепели – за четыре, летом, в страдную пору, – и вовсе за три. Собираясь в дальний путь, с собой брали не одну пару запасных лаптей. «В дорогу идти – пятеры лапти сплести» – гласила пословица. А у наших соседей шведов существовал даже термин «лапотная миля» – расстояние, которое можно пройти в одной паре лаптей. Сколько же требовалось берёсты и лыка, чтобы столетиями обувать целый народ? Простые подсчёты показывают: если бы наши предки усердно рубили деревья ради коры (как это, увы, делалось в позднейшие времена), березняки и липовые леса исчезли бы ещё в доисторическую эпоху. Трудно, однако, предположить, чтобы язычники, с почитанием относившиеся к деревьям, поступали столь душегубски. Всего вероятнее, они владели различными способами брать часть коры, не губя дерева. Этнографы пишут – такие приёмы были известны, например, американским индейцам, умудрявшимся раз в несколько лет снимать кору с одной и той же берёзы…

____________________________________

Из книги Марии Семёновой; «Мы славяне».

#традиционный_костюм@russkaja_odezhda #русская_одежда

filaretuos

filaretuos

Реалии нашей жизни

Друзья и враги

Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии.

Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками.

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого.

Лучшим материалом для лаптей считается липовое лыко, сдираемое с молодых, не толще 1½ вршков липок и отличающееся крепостью. В северных губернях, за неимением липы лыко дерут с березы; такое лыко мало прочно и лапти из него носятся не более недели. Лозовое лыко употребляется только в Полесье. Длина липового лыка большей частью 3 аршина; на пару лаптей идет 32 лык, а одна липка дает 3—4 лыка, так что на пару лаптей нужно 3—4 деревца.

Так как большинство жителей северной и восточной России носили лапти, то и потребление березового и липового лыка и связанное с ним истребление молодого леса громадно. Точному учету производство лаптей не поддавалось; значительная часть этой обуви приготовляется непосредственно потребителями, большей частью старейшими членами семейств, к другой работе уже малоспособными. Иногда, впрочем, производство лаптей получает значительную концентрацию; так, в селе Смирнове, Ардатовского у. Нижегородской губ., этим делом занимались до 300 человек, причем каждый в зиму заготовляет до 400 пар лаптей.

Мужчине пары лаптей хватало на неделю, не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти — пятеры лапти сплести!».

Само же слово «лапти» в значении соответствующего предмета одежды в русскоязычных письменных источниках встречается по крайней мере с конца XVI века: лапти упоминаются в числе других товаров.

В Гражданскую войну (1918-1920) в лаптях ходила бoльшая часть Красной армии, их заготовкой занималась специальная комиссия.

Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала, простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти и в дальнейшем сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом») и недолговечности.

Лапти, а под иным названием «лычаки», были также распространены y западнославянских, балтских, прибалтийско-финских и поволжских народов. Сходный вид обуви применяли и японцы (варадзи), и североамериканские индейцы, и даже австралийские аборигены.

В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей (летом лаптей редко хватало более чем на 4 дня, зимой лапти по снегу носили до 10 дней). На семью в 4 человека иногда требовалось до 150 пар лаптей (на сумму около 1,5—2,5 руб.). Крестьяне шли на такие трудозатраты, так как необходимая денежная сумма на покупку кожаной обуви была слишком велика. Чтобы купить себе сапоги, крестьянин должен был продать четверть собранного хлеба, а для жены и детей — ещё две четверти.

В начале 20 века спрос на лапти в крупных городах России исчез, но возгорелся с новой силой в 1916 году и ни где нибудь, а в самой Москве. В 1916 году ходить в лаптях по Москве считалось современно и очень модно.

При этом моду на лапти возвратили не мужчины, а женщины. Это были даже не лапти, а имитация на лапти. Их сделали из суконных лент с твёрдой подошвой. Девушки-москвички с началом тёплых дней вышли щеголять ао Москве в лаптях с белыми онучами (партянками) и обвитыми шнурками.

Народ попроще решил, что вернулась мода на лапти и тоже вывалил на улицы Москвы в лыковых лаптях. Казалось, что в 1916 году лаптяной бум охватил Москву. Вновь на улицы предлагать свои услуги вышли лапотники и лапотницы.

Лапти не только вновь встали в 1916 году внедрятся в житейский обиход, но и грозили стать модной обувью сезона. Обувные магазины почувствовали конкуренцию. Люди стали заходить в обувной магазин и всерьёз спрашивать есть ли в магазине лапти нужного размера. Продавцы нервно улыбались с объяснением, что это пережиток прошлого и лаптям не место рядом с кожаными сапогами и туфлями.

Лапти не только входили в моду дачной обуви, но приличные джинтельмены в шляпах и косоворотках стали примерять лапти в походах в гости. Продавцы обувных магазинов кричали: «Не может этого быть. Мир сошёл с ума!»

Купцы того времени смекнули, что лапти стали хорошим товаром и стали деревенским жителям для своих складов заказывать лапти.

Магазины отказывались торговать лаптями, зато их стали продавать музеи. Музеи не желали выдавать тех, кто делал лапти, чтобы москвичи не покупали их напрямую и говорили покупателям, что лапти им поставляет один пастух, который из далёкой деревни и равного ему мастера нет. Но на самом деле в деревнях для Москвы лапти уже делали и стар и млад и поставляли в Москву партиями по 500-600 пар лаптей.

В Москве особенно ценились лапти не из липового лыка, а из сосновых корней, их даже многие называли словом «туфли». Они изящные, толстые, подошва на столько тверда, что не чувствует под собой камней. Были даже спец.заказы: лапти из сосновых корней с каблуками!

Лапти до 1916 года на рынке можно было купить за 5-10 копеек пару. Но когда в 1916 году на них пошла мода в Москве, то цена лаптей возросла до 40-50 копеек за пару. Лапти из сосновых корней с каблуками стоили за пару 1 рубль 50 копеек и до Москвы их не довозили, всё уже распродавали прямо в селе Большие Вязёмы. Это были дорогие лапти и спрос на них был не у бедных людей. Их производство готовы были начать масштабно, но большим спросом пользовались лапти подешевле.

Конечно, лапти, это наиболее практичная обувь считалась на грунтовых сельских дорогах, на Московских булыжных дорогах лапти можно было сносить до дыр в один день. А потому и покупали их москвичи для прогулок в деревню и на дачу, чтобы там не портить хорошую городскую дорогую обувь.

Лапти лаптями, но к ним нужны белые портянки и верёвки и вот с этими вещами был настоящий дефицит. Ткани и верёвки не успевали поспевать за лаптями. А потому самые дешёвые лапти с онучами и верёвками стоили уже не 40 копеек, а 1.50 руб. Только в одном месте Москвы продавались такие наборы лаптей.

Москвичи били тревогу, мол цены на лапти стали неоправданно высокими и даже лапти с льняными портянками стоят меньше, а продавцы-хапуги накручивают цены. Народ даже призвал вмешаться градоначальника и наладить производство и продажу лаптей под надзором государства, чтобы перебить цену спекулянтов и сделать лапти более дешёвыми.

К сожалению государственные мужи так и не заинтересовались развитием и продвижением лаптей в России в 1916 году. И вскоре из-за высоких цен популярность лаптей у народа сошла на нет.

Защитники лаптей писали в газету : Разорительность цен на кожаную обувь в России на столько очевидна, что органам городских и земских общественных самоуправлений, должна быть ясна необходимость не только пропагандировать идею замену кожаной обуви лыком, но и оказывать содействия недостаточным классам населения в приобретении этого нужного для людей товара!»

Главный Комитет Всероссийского Земского Союза запросил в 1916 году телеграфом Рязанский Губернский Военно-Промышленный Комитет, в какие сроки по какой цене и какое количество он может доставить необходимые Главному Комитету лапти. Всего требуется 4 000,000 пар лаптей.

В Одессе председатель съезда мировых судей удовлетворил коллегиальное ходатайство служащих и разрешил в 1916 году являться на службу в лаптях.

Лапти в 1916 году были сверх популярны и в Подольске. МЕСТНАЯ ГАЗЕТА ПИСАЛА: «Когда-то цена им была 8 копеек, 12 к., 25 к. Сейчас — 80 к., 1 р. 25 к, и 1р. 80 к. (с веревочной «подковыркой»). Процент вздорожания лаптей просто чудовищный. Лапти начали входить в моду. Полгода тому назад сделал почин один из зингеровских служащих, который рискнул прогуляться в лаптях по цеху, (своеобразный протест по случаю микроскопической прибавки жалованья). Теперь лаптями заменены туфли. Щеголяют в них и сестры милосердия и газетчики, и франты, и люда «солидные».

Высокая цена, однако, заставляет сомневаться в выгодности этой «национальной» обуви. Мода преходящая.»

С наступлением лета 1916 года в Томске появились в большом количестве лапти, которых Сибирь никогда даже в прошлые века не знала. Спрос на лапти так велик, что полученный одной из местных мануфактурных фирм несколько сот пар лаптей были распроданы в течение одной недели.

Много лаптей отправляется деревенским торговцам и в деревни, до сих пор не знавшие этой обуви. Лыковые лапти выписываются фирмами преимущественно из Вятской губернии.

В Саратове в Крестьянском поземельном банке в 1916 году возникло первое дело о ношении лаптей.

Управляющему бухгалтером было доложено, что один из служащих кассового отдела уже третий день посещает занятия в простых лыковых лаптях. Носитель лаптей немедленно был вызван в кабинет управляющего, где после соответствующего внушения служащему было предложено или немедленно снять лапти и являться на службу в штиблетах, или написать прошение об увольнении. Не подействовало на начальство в данном случае и оправдание злополучного служащего, что, получая всего 23 руб. в месяц жалованья, он должен помогать престарелой матери и двум младшим братьям, живущим при нем.

Из России в 1916 году мода на лапти перешла даже в солнечную Грузию. В виду дороговизны обуви, потребительное общество городских служащих в Тифлисе (Тбилиси) решило выписать для продажи в своём магазине лапти, преимущественно детские. С просьбой о высылке партии лаптей общество обратилось в Россию к вятскому губернскому земству.

Третьего дня мая 1916 года на Курском вокзале большую сенсацию вызвало появление у одной из касс человека, отправлявшегося, по-видимому, в дальнее путешествие и обутого в лапти.

Передавали, будто это был один из «идейных» проповедников отказа от кожаной обуви и замены ее лаптями, предпринявший большую поездку с единственной целью популяризации лыковой обуви. Остается только пожелать полного успеха этому решительному «апостолу» дешевого конкурента все дорожающей кожаной обуви.

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Сегодня мы познакомим вас с очень необычной страной. Здесь самые счастливые жители в мире, это го.

deguciai https://img-fotki.yandex.ru/get/5306/129318188.86/0_6ca6a_777d36f9_orig.jpg https.

https://i.yapx.ru/Nzez8.jpg 01. Вход в церковь Воскресенья. Кострома. 1910 год Справа на за.

Сегодня день памяти гениального пианиста Владимира Софроницкого. Софрони.

—Музыка

—Ссылки

—Метки

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Традиции русской обуви

Русская обувь славилась своей необычностью и, как ни странно, в отличие от одежды, не претерпела существенных изменений в течение почти всей нашей истории. Большинство той обуви, в которой ходили наши предки в VII-X веках, оставалось «действующей» и в русской деревне XIX века.

Праздничные поршни украшались вышивкой или бахромой. Чаще всего вышивка представляла собой узор из растений, который перемежался с бесконечной плетёнкой. Для того, чтобы выделить рисунок, его делали цветными шерстяными, льняными и шёлковыми нитками.

На праздники, если не было возможности одевать кожаную обувь, плелись лапти писаные: полосы лыка у таких лаптей были узкими, и из них мастера выплетали красивые узоры. Иногда вместе с лыком вплетали тесьму или красили отдельные лыковые полоски (например, лыко вяза держали в горячей воде, отчего оно розовело). Такие лапти одевали с чёрными или красными оборами, которые сразу выделялись на белоснежных праздничных онучах.

Известно и то, как изготавливались лапти. Лыко сдирали по весне или в начале лета. Сначала его отмачивали в тёплой воде, а потом держали в запруде, чтобы легче снять кору.

Однако не стоит считать, что наши предки, особенно в стародавние времена, поклоняясь духам природы и бережно относясь к любой живности, так легко расправлялись с деревьями. Скорее всего, они знали, как снимая кору, не повредить самому дереву. Этнографы указывают на то, что такой же приём был известен американским индейцам.

Плели лапти на колодке, причём легче всего было делать нос, подошву и обушник лаптей, а вот запятник давался с большим трудом. Сохранилась народная байка о том, как царь Пётр, которому всё всегда удавалось, как-то решил сплести лапти. Хорошо у него дело пошло, да как стал он запятник делать, так «над лаптём и задумался». В Питере тот незаконченный лапоть даже хранили и показывали.

Для работы также плели лапти с невысоким голенищем, по типу калош, которые прозвали ступнями. Обычно в ступнях занимались хозяйством во дворе, особенно в осеннюю или весеннюю грязь, когда лапти с онучами одевать было некогда. Ступни держали прямо у порога.

Сохранились сведения о том, что сначала лапти были разными для правой и левой ноги. А вот у мордвы, татар и чувашей обувь не имела таких отличий. Возможно, именно у них научились мы делать лапти одинаковыми. Тем более, что это было в два раза практичнее: потеряется один лапоть, так другой не надо выкидывать.

Сапоги были распространены в обеспеченной среде. Так, в «Повести временных лет», когда воевода Добрыня осматривает взятых в плен болгар, он обращает внимание князя Владимира на то, что они все одеты в сапоги. «С этих дань мы не получим. Пойдём лучше поищем себе лапотников»,- говорит воевода князю.

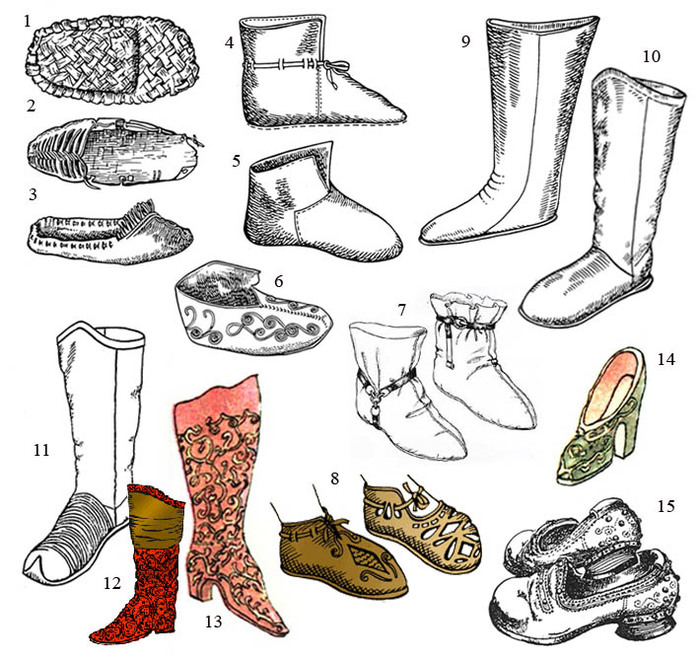

1-лапоть 2,3-поршни 4-7-чоботы 8-башмаки 9-10-сапоги 11-сапог, Москва, 15-16в. 12-13-сапоги, 17в. 14-башмаки, 17в. 15-коты

| Рубрики: | ИСТОРИЯ СЛАВЯНСКИЕ ТАЙНЫ |

Метки: славяне обувь лапти история вещей

Процитировано 8 раз

Понравилось: 2 пользователям

rama909

rama909

rama909

РУССКИЕ ЛАПТИ.

Поскольку кожаная обувь всегда стоила дорого и позволить себе её могли только состоятельные люди, беднота ходила в лаптях, вследствие чего лапти стали символизировать нищету, низкое происхождение, а в советское время также бескультурье и отсталость.

Лапти отличались крайне низкой себестоимостью, ввиду обилия материала и простоты изготовления (мужчин с детства учили плести лапти и, в дальнейшем, сноровка позволяла изготавливать такую обувь буквально «между делом»), и недолговечностью (около десяти дней зимой и около пяти дней в остальное время года).

Лапти, а под иным названием «лычаки», были также распространены y карелов, мордвы, татар, финнов, эстонцев, чувашей. Сходный вид обуви применяли и японцы, и североамериканские индейцы, и даже австралийские аборигены.

Тщательно снятые лыки затем завязывали по сотням в пучки и хранили в сенях или на чердаке. Перед плетением лаптей лыко в течение суток обязательно отмачивали в теплой воде. Затем кору соскабливали, оставляя луб. Из воза лык – от 40 до 60 пучков по 50 трубочек в каждом – получалось приблизительно 300 пар лаптей. О скорости плетения лаптей различные источники говорят по-разному: от двух до десяти пар в день.

А хозяйка занимается

На нагих детишек стиркою.

Пуще мужа наряжается,

Носит лапти с подковыркою.

Лапти носились с портянками (онучами). От лаптя вверх и вокруг голени, на манер древнегреческой сандалии, шёл лыковый шнурок, который внизу крепился за говенник лаптя и удерживал портянку от разматывания. Тем не менее при длительной ходьбе периодически приходилось переобуваться и перематывать сбившиеся портянки.

Плетение лаптей было на Руси зимним занятием крестьян, когда не было полевых работ. Заготовкой лыка занимались в определённое летнее время года, когда лыко обладало необходимыми прочностными характеристиками.

Новые, только что сплетённые лапти были сделаны по одной колодке и в паре не отличались левый от правого.

Мужчине пары лаптей хватало на неделю, не более. Отсюда поговорка: «В дорогу идти — пятеры лапти сплести!».

Одно из первых упоминаний о лаптях встречается в «Повести временных лет» (XII век). Описывая победу киевского князя Владимира Красного Солнышка, летописец цитирует одного из воевод:, который, глядя на пленников, одетых в сапоги, якобы сказал: «Эти не захотят быть нашими данниками; пойдём, князь, поищем лучше лапотников».

В начале XX века Россию еще нередко называли страной «лапотной», вкладывая в это понятие оттенок примитива и отсталости. Лапти, ставшие своего рода символом, вошедшим во множество пословиц и поговорок, традиционно считали обувью беднейшей части населения. И неслучайно. Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Казалось бы, что сложного несёт в себе тема история лаптя? А между тем даже точное время появления лаптей в жизни наших далеких предков неизвестно по сей день.

Принято считать, что лапти – один из самых древних видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки – крючки для плетения лаптей – археологи находят даже на неолитических стоянках. Не дает ли это основание предполагать, что уже в каменном веке люди, возможно, плели обувь из растительных волокон?

Широкое распространение плетеной обуви породило невероятное разнообразие ее сортов и фасонов, зависящих, прежде всего, от сырья, использованного в работе. А плели лапти из коры и подкорья многих лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от материала и плетеная обувь называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники … Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими – ивовые коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.

Нередко лапти именовали по числу лыковых полос, использованных в плетении: пятерик, шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти, хотя бывали экземпляры, где количество лык доходило до двенадцати. Для прочности, тепла и красоты лапти проплетали вторично, для чего, как правило, в ход шли пеньковые веревки. С этой же целью иногда пришивали кожаную подметку (подковырку). Для праздничного выхода предназначались писаные вязовые лапти из тонкого лыка с черными шерстяными (а не пеньковыми) оборами (то есть тесьмой, закрепляющей на ногах лапти) или вязовые красноватые семерики. Для осенних и весенних работ во дворе более удобными считали высокие плетеные ступни, вовсе не имевшие обор.

Обувь плели не только из древесной коры, в дело шли и тонкие корни, а потому и сплетенные из них лапти прозывались коренниками. Модели, изготавливаемые из полосок ткани и суконных покромок, называли плетешками. Лапти делали и из пеньковой веревки – курпы, или крутцы, и даже из конского волоса –волосянники. Такую обувь чаще носили дома или ходили в ней в жаркую погоду.

Отсюда ряд устойчивых выражений в русском языке:

«лапоть» как троп обозначает простака, необразованного человека;

производное прилагательное «лапотный» в том же значении;

«(Чай,) не ла́птем щи хлеба́ем» означает «мы учёны, не надо нам пояснять да указывать»;

шутливое выражение «плюс-минус лапоть» в науке означает «плюс-минус максимальная погрешность, при которой измерение ещё имеет смысл».

«лапотниками» или «лаптёжниками» в период Великой Отечественной войны называли немецкие военные самолёты «Юнкерс-87» из-за характерной формы обтекателей неубираемого шасси.

masterok

masterok