Что означает дорога заколодела в былинах

Что значит заколодела? Что означает «заколодела дорожка»?

В литературе- «Заколодило» придаются иные значения, что ныне можно трактовать, как «заглючило, «зависло», «заело», «зациклило», «торкнуло», обобщить можно выражением: » куда ни кинь, везде клин»- » заколодило счастье, как и не бывало»,

картежники употребляют это словцо, когда «пруха» исчезает, в литературе- у Маркевича, у Лескова можно встретить.

в прямом значении: завалена колодами, то есть деревьями, ветвями.

Эклектичный стиль в одежде сейчас считается модной тенденцией, например: спортивные брюки, шёлковая блузка с воланами, крупные винтажные серьги.

Слово «сикофант» произошло в Древней Греции. Означало оно «доносчик». Целый класс профессиональных доносчиков и ябедников (и клеветников), который появился благодаря внутренней политике государства. Постепенно слово стало нарицательным и не изменило своего значения. Сейчас по-прежнему сикофантами называют доносчиков, ябедников, клеветников. Толкование этого слова встречается в словарях трудных и забытых слов. Однако и сейчас люди в возрасте прекрасно знают его значение в отличие от молодежи. Как пример употребления встречается в первой серии первого сезона известного сериала «Улицы разбитых фонарей». Там женщина говорит:»Я в сикофантах не ходила!».

Равен: 20 шиллингов, или 240 пенсов.

*. Картография, камеральные работы, ортофотопланы. Создание цифровых моделей рельефа. Конвенция цифровых карт. Гидрометеорология.

Строение массива горных пород.

Состояние тектоники: трещиноватость, обводнённость.

Определение глубины водоупоров и водоносных горизонтов.

Раскладка по грунтам в массиве и во времени.

Считается, что это был первый линейный корабль. В 1637 году Повелитель морей, так переводится его название, впервые поднял паруса. Корабль обошёлся Англии в 65 586 фунтов стерлингов. Носовая фигура изображала короля Эдуарда на лошади, его же можно увидеть и на Соверене.

Объясните значение слов : стольный, прямоезжая, заколодела, лазоревый, величать, в особину, воспеть?

Объясните значение слов : стольный, прямоезжая, заколодела, лазоревый, величать, в особину, воспеть.

Назовите те слова которые могут употребляться только в былинах.

Что значит слово прямоезжая?

Что значит слово прямоезжая?

Выпиши определения которые постоянно употребляются в былине со словами лук тетива дорога конь Киев?

Выпиши определения которые постоянно употребляются в былине со словами лук тетива дорога конь Киев.

В каких значениях может употребляться слово «герой»?

В каких значениях может употребляться слово «герой»?

Раздели былину на части и озаглавь их, выпиши определения, которые постоянно употребляются в былине со словами : лук, тетива, дорога, конь, киев!

Значение слова заколодела?

Значение слова заколодела.

Найди в сказке слова, которые не употребляются в современной речи?

Найди в сказке слова, которые не употребляются в современной речи.

Постарайся объяснить их смысл.

Посмотри значения в словаре.

Вспомни былину или русскую сказку где героя величали?

Вспомни былину или русскую сказку где героя величали.

Выпишите все устаревшие слова из былины «Вольга и Микула Селянинович» и объясните их значения?

Выпишите все устаревшие слова из былины «Вольга и Микула Селянинович» и объясните их значения.

(Даю 10 балов ) Заранее спасибо : D.

Слова которые могут употребляться и как существительные и как плелагательные?

Слова которые могут употребляться и как существительные и как плелагательные.

Исаак Левитан, Золотая осень Очень красивая картина. Все художники рисуют её по разному. Но основные цвета : огненый красный, пылающий жёлтый. Все именно все эти цвета они используют. Изображать осеннюю пору может каждый, но не каждый может вдохн..

Как свойсивенно в казке єто прекрасное место где возможно все ).

1 из лучших произведений Шолохова. Андрей Соколов русский солдат который потерял свою семью во время войны с немцами. Но у этого человека была сильная воля, не смотря на потери он взял на воспитание мальчика Ваню, который тоже как и он потерял свою..

Жанр : детская литература Длинноухий щенок Томка еще малыш, но, когда вырастет, станет настоящим охотничьим псом. А пока он учится плавать, старается не показаться глупым и видит чудесные сны! Таким создал его в своих рассказах и рисунках замечател..

Советский учёный создаёт гениального робота. Это мальчик который может решить любые математические задачи, он пишет лучшие сочинения, и идеально поёт! А ещё он копия Сережи Сыроежкина. Мальчуган быстро перекладывает свои обязанности на электронног..

Слово это то с помощью чего мы общаемся. Допустим есть люди которые передают тебе информацию жестами, есть те кто рисуют, Есть те кто пишут символы. А обычно мы говорим словами. Современный человек может передовать что он хочет мимикой, жестами, р..

Что означает дорога заколодела в былинах

Из того ли города из Муромля,

Из того ль села да Карочирова

Выезжал дуродний добрый молодец,

А ведь старый казак Илья Муромец.

Он заутреню тую христовскую

А стоял во граде во Муромле

И хотел попасть к обедне

В стольно-Киев-град.

Брал у батюшки, у матушки прощеньице,

10 А прощеньице, благословленьице,

Кладовал он заповедь великую:

Не съезжаться, не слетаться во чисто́м поли́

И не делать бою-драки, кроволития.

Так тут старый казак Илья Муромец

Заседлал тут своего добра коня,

А он малого бурушку косматого,

Выезжал в раздольице чисто поле.

Его путь-дорожка призамешкала,

Он не мог попасть ко городу ко Киеву,

20 А попал ко городу Чернигову.

Прямоезжеей дорожкой есть пятьсот всех верст,

А окольною дорожкой-то всех тысяча».

Так тут старый казак Илья Муромец

Повернул коня богатырского

И поехал по раздольицу чисту́ полю́,

70 По той ли дорожке прямоезжеей.

Подъезжал ко реченьке Смородинке,

Ко той ли грязи, грязи черныей,

Ко той ли берёзыньке покляпоей,

Ко тому кресту Леонидову.

Как завидел его Соловей-разбойничек,

Засвистал Соловей по-соловьиному,

Закричал, собака, по-звериному,

Зашипел, проклятый, по-змеиному, —

Как все травушки-муравы уплеталися,

80 Все лазоревы цветочки осыпалися,

Мелки лесушки к земле да приклонялися,

А что есть людей вблизи — так все мертвы лежат.

А у старого казака Илья Муромца

А конь на корзни́ спотыкается.

Так тут старый казак Илья Муромец

Говорит коню да таковы слова:

«Ах ты волчья сыть, травяной мешок!

Ты везти не мошь и идти не хошь.

Не слыхал, что ль, посвисту соловьего,

90 Не слыхал, что ль, покрику звериного,

Не слыхал, что ль, пошипу змеиного?»

Сам берет он в руки плеточку шелко́вую,

А он бил коня по тучны́м бедрам,

Другой раз он бил меж ноги задния,

Третий раз он бил коня между́ ушей,

А удары давал всё тяжелые.

Отстегнул свой тугий лук разрывчатый,

Натянул тетивочку шелковую,

Наложил стрелочку каленую,

100 А он сам стрелке приговаривал:

«Ты просвистни, моя стрелочка каленая,

Попади ты в Со́ловья-разбойничка».

Сам спустил тетивочку шелковую

Во тую ль стрелочку каленую, —

Тут просвистнула стрелочка каленая,

Попала в Соловья-разбойника,

Попала в Соловья да во лево́й висок,

Подбегайте к добру молодцу́ близёшенько,

Берите-тка за рученьки за белые,

За его за перстни золочёные,

Ведите-тка в Со́ловье гнёздышко,

Кормите его ествушкой саха́рнией,

Поите его питьицем медвяныим,

И дарите ему да́ры драгоценные».

Эти зятевья ль любимые

160 Побросали рогатинки звериные,

Подбегают к добру молодцу близе́шенько,

Хочут брать его за рученьки за белые,

За его за перстни за злачёные.

Как тут старый казак Илья Муромец

А он выдернул свою саблю острую,

Отрубил он им да буйны головы,

Половину он роет серы́м волкам,

А в другую половину чёрным воронам,

Сам поехал дорожкой прямоезжеей,

170 Прямоезжеей — во стольно-Киев-град.

Приезжал ко князю на широкий двор,

Сходил с коня на матушку сыру землю,

Сам идет в палаты белокаменны,

На пяту он дверь да поразмахивал,

А он крест кладет да по-писа́ному,

А поклон кладет да по-ученому,

На четыре на сторонушки поклоняется,

А князю́ Владимиру в особину,

А его всем князьям да подколенныим:

180 «Здравствуй, князь Владимир стольно-киевский!

Я приехал из города из Муромля

Послужить тебе верой-правдою.

Защищать я буду церкви божии,

Защищать я веру христианскую,

Защищать буду тебя, князя Владимира,

Со своей Апраксей-королевичной».

Говорит тут князь Владимир стольно-киевский:

«Ты откудашный дородный добрый молодец,

Ты с какой земли, да из какой орды,

190 Ты какого отца да есть матери?

По имечки тебе можно место дать,

По отечеству тебя пожаловать».

А ведь князь Владимир стольно-киевский

Только что пришел из церкви божией,

От той ли от позднеей обеденки.

Сидят за столичком дубовыим

На тех ли скамеечках окольныих,

Едят ествушки сахарние,

Пьют пи́тьица медвяные.

200 Говорит тут князь Владимир стольно-киевский:

«Ай же ты дородный добрый молодец,

Старый ты казак да Илья Муромец!

Ты какой дорожкой ехал в стольно-Киев-град,

Прямоезжеей али окольноей?»

Говорит старый казак Илья Муромец:

«Ехал я дорожкой прямоезжеей,

Прямоезжеей — во стольно-Киев-град».

Говорит князь Владимир стольно-киевский:

«Во глазах, мужик, ты надсмехаешься,

210 Хочешь ты пустым похвастаться, —

Где тебе проехать дорожкой прямоезжеей,

Прямоезжеей — во стольно-Киев-град!

Прямоезжая дорожка заколодела,

Заколодела да замуравела,

Замуравела да ровно тридцать лет.

Как у той ли реченьки Смородинки,

Как у той ли грязи, грязи черныей,

Как у той ли берёзыньки покляповой,

У того креста Леонидова

220 Сидит Соловей-разбойничек Дихмантьев сын.

Как засвищет Соловей по-соловьиному,

Закричит, проклятый, по-звериному,

Зашипит, проклятый, по-змеиному, —

Так все травушки-муравушки уплетаются,

Все лазуревы цветочки осыпаются,

Мелки лесушки к земле да преклоняются,

А что есть людей — так все мертвы лежат».

Говорит старый казак Илья Муромец:

«Ай же князь Владимир стольно-киевский!

230 А теперь Соловей-разбойничек на твоем дворе,

На твоем дворе, да на моем коне

У правого стремечка приковано».

Так тут князь Владимир стольно-киевский

Со всеми князьями подколенными

Пошли на широкий двор

Посмотреть на Соловья-разбойничка.

Так тут князь Владимир стольно-киевский

Одел шубку на одно плечо,

Одел шапочку соболью на одно ушко,

240 Поскорёшеньку выходит на широкий двор

Посмотреть на Соловья-разбойничка.

Увидали Соловья-разбойничка,

Ужахнулись ихние сердечушка.

Говорит тут князь Владимир стольно-киевский:

«Ай же Соловей-разбойничек Дихмантьев сын!

Засвищи-тка, Соловей, да по-соловьиному,

Закричи, собака, по-звериному,

Зашипи, проклятый, по-змеиному».

Говорит тут Соловей-разбойничек:

250 «Ай же князь Владимир стольно-киевский!

Не у тя сегодня ел и пил,

Не тя сегодня я хочу послушаться, —

Ел и пил я у каза́ка Ильи Муромца,

Его буду я и слушати».

Говорит старый казак Илья Муромец:

«Ай же Соловей-разбойничек Дихмантьев сын!

Засвищи-тка, Соловей, на полсвиста́,

Засвищи-тка, Соловей, на полкрика́,

Зашипи-тка, Соловей, на полшипа».

260 Говорит тут Соловей-разбойничек:

«Ай же ты старый казак Илья Муромец!

Запечатались мои кровавы ранушки

От того-то удара от тяжелого.

Ты налей-ка мне чару зелена вина,

Не малую стопу — в полтора ведра,

Разведи медами всё стоялыми,

Поднеси-тка мне, да Соловью-разбойничку».

Так тут старый казак Илья Муромец

Налил ему чару зелена вина,

270 Не малую стопу — в полтора ведра,

Поднес он Соловью-разбойничку,

Как тут выпил Соловей-разбойничек

Эту ль чару зелена вина,

Почуял скорую кончинушку,

Засвистел Соловей во полный свист,

Закричал, собака, во полный крик,

Зашипел, проклятый, во полный шип.

Так тут все травушки-муравушки уплетаются,

Все лазоревы цветочки отсыпаются,

280 Малы лесушки к земле да преклоняются,

А что есть людей вблизи — все мертвы лежат.

А из тех ли теремов высокиих

Все хрустальные стеко́лышки посыпались,

А Владимир-князь да стольно-киевский

А он по двору да в кружки бегает,

Куньей шубкой да укрывается.

Говорит старый казак Илья Муромец:

«Ай же Соловей-разбойничек Дихмантьев сын!

Что же ты мо́его наказа на послушался?

290 Я тебе велел свистеть во полсвиста,

Закричать во полкрика,

Зашипеть во полшипа».

Говорит тут Соловей-разбойничек:

«Ай же старый казак Илья Муромец!

Чую я свою скорую кончинушку, —

Оттого кричал я во полный крик,

Оттого я шипел во полный шип».

Как тут старый казак Илья Муромец

Расковал он Соловья да ножки резвые,

300 Ножки резвые да ручки белые,

Захватил его за рученьки за белые,

Захватил его за перстни золочёные,

И повел его на поле на Кули́ково.

Приводил на поле на Куликово,

Положил на плаху на дубовую,

Отрубил он Соловью да буйну голову.

Половину роет-от серы́м волкам,

А вторую половину чёрным воронам.

С той поры ли стало времечко —

310 Не стало Соловья-разбойничка

На матушке святой Руси.

Да тем былиночка покончена.

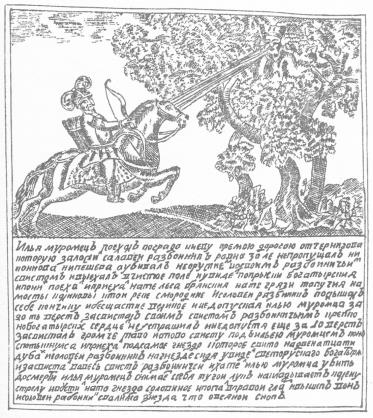

Анализ былины. План анализа былины Краткий пересказ былины. Из села Карачарово, которое находилось возле города Мурома, выехал удаленький дородный добрый молодец

Местные жители были очень благодарны Илье Муромцу, которого называли своим спасителем и предлагали остаться в Чернигове в качестве воеводы. Однако богатырь не собирался оставаться, и попросил показать дорогу «в стольный Киев-град». Люди рассказали ему, что в Киев вели две дороги: длинная и короткая. Длинная дорога была спокойной, проверенной, и по ней можно было без лишних приключений добраться до Киева. Также в город вела и более короткая дорога. Но она была непротоптанная, непроезженная, потому как была невероятно опасной. На этой дороге сидел «Соловей Разбойник Одихмантьев сын», который обладал удивительным даром – он свистел так громко, что все живое в округе тут же погибало: травы и цветы осыпались, деревья к земле приклонялись, а люди, если ненароком оказывались поблизости, тут же падали замертво.

Не испугался Илья Муромец рассказов о Соловье Разбойнике, и отправился в Киев по короткой дороге. Подъехав к реке Смородине, богатырь услышал звериный рык лихого разбойника. Свист был такой силы, что даже могучий конь Ильи Муромца шел, спотыкаясь. Богатырь, прикрикнув на своего верного коня, натянул тетиву лука и выстрелил в Соловья Разбойника, «выбил право око со косицею». Пристегнув злодея к стремени, Отправился Илья в Киев.

Тем временем в «гнездышке да соловьиноем» осталось три дочери. Заметив, что их отца увез с собой богатырь, они позвали на помощь своих мужей. Зятья Соловья Разбойника решили жестоко отомстить богатырю, но разбойник велел им бросить «рогатины звериные» и пригласить Илью отобедать в их дом. Соловей понимал, что богатырь обладал невиданной силушкой, и хотел с ним договориться. Однако Илья Муромец отказался от этого предложения, и продолжил свой путь в Киев, к князю Владимиру.

Илья Муромец – богатырь, обладавший невероятной физической силой, добрый и справедливый человек, заступник всех слабых и угнетенных.

(Полное былинное имя — Илья Муромец сын Ивана.) — один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий народный идеал героя-воина, народного заступника. У Кмиты Чернобыльского (XVI век) Илья — Муравленин, а не Муромец, у Эриха Лассоты (XVI век) — Илья Моровлин, в некоторых былинах XVII века — Илья Мурович или Илья Муровец.

Согласно былинам, богатырь Илья Муромец до 33-х лет (возраста, в котором погиб и воскрес Христос) «не владел» руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих). Кто они — во всех советских изданиях опущено; в дореволюционном же издании былины считается что «калики» — это Христос с двумя апостолами. Калики, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и принести им воды. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу тридцать лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им воды. После этого Илья встаёт, идёт к водоносу и приносит воду. Старцы же велят Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел, после второго питья ощущает в себе непомерную силу, и ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить её. После, старцы говорят Илье, что он должен идти на службу к князю Владимиру.

В былине «Святогор и Илья Муромец» рассказывается, как Илья Муромец учился у Святогора; и умирая, тот дунул в него духом богатырским, отчего силы в Илье прибавилось, и отдал свой меч-кладенец.

Лишь немногие былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны за пределами губерний Олонецкой, Архангельской и Сибири (Сборник Кирши Данилова и С. Гуляева). За пределами названных областей записаны доселе только немногие сюжеты:

В средних и южных частях России известны только былины без прикрепления Ильи Муромца к Киеву и кн. Владимиру, и наиболее популярны сюжеты, в которых играют роль разбойники (Илья Муромец и разбойники) или казаки (Илья Муромец на Соколе-корабле), что свидетельствует о популярности Ильи Муромца в среде вольнолюбивого населения, промышлявшего на Волге, Яике и входившего в состав казачества.

Прозаические рассказы об Илье Муромце, записанные в виде русских народных сказок и перешедшие к некоторым неславянским народам (финнам, латышам, чувашам, якутам), также не знают о киевских былинных отношениях Ильи Муромца, не упоминают князя Владимира, заменяя его безымянным королем; содержат они почти исключительно похождение Ильи Муромца с Соловьём-разбойником, иногда и с Идолищем, называемым Обжорой, и приписывают иногда Илье Муромцу освобождение царевны от змея, которого не знают былины об Илье Муромце.

Былина повествует о двух героических событиях, в которых участвует Илья Муромец: бой с войском врага – «силушкой», которой было «черным-черно», и победа над Соловьем-разбойником.

Что означает дорога заколодела в былинах

СЛОВАРЬ

ДИАЛЕКТНЫХ, УСТАРЕВШИХ И МАЛОУПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ

СЛОВ1

Аншпук — аншпуг, т. е. шест, дубинка; рычаг.

Багрецовые сукна — ткань пурпурного цвета (от «багрец», «багряный»).

Баса́ — красота, украшение; баско — красиво.

Башлык — глава рыбацкой артели.

Безопсылышно — без предупреждения.

Белояровая — светлая, отборная; постоянный эпитет в былинах, указывающий на идеальное качество зерна.

Беседушка — сиденье, скамейка; особое место под навесом на судах; компания, вечеринка.

Блады — млад, молодой.

Божатушка — крестная мать.

Братчина — пиршество, устраивавшееся по праздникам в складчину.

Братынечка, братыня — брати́на, металлическая чаша для питья.

Вальяк, вальячный, вальящатый — литой, чеканный, резной, точеный, искусно сделанный.

Вереды — чирьи, болячки.

Вереи — столбы, на которых навешены ворота.

Веретенище (змеище-веретенище) — возможно, имеется в виду веретеница, т. е. вид медяницы — безногой, змееподобной ящерицы.

Верста — ровня, пара, чета.

Верста толченая — вероятно, от «гверста» — крупный песок, щебень.

Водонос — сосуд для переноски и хранения воды, питья.

Волжаная — таволжаная, из таволги.

Волокитной (лук) — обыденный, будничный, затасканный.

Вотчина — имение (наследственное, родовое); отчество; «по вотчине» — по наследственному праву, по отцу.

Выжлок — охотничья собака, гончая; предположительно: волк, ведущий стаю.

Выряжать — выговорить себе что-либо.

Выть — еда, прием пищи; количество еды за раз; час еды.

Выходы — дань, подать.

Выходы высокие — балконы.

Вяз, вязиночка — дубинка из гибкого дерева, идущего на изготовление полозьев, ободьев и т. д.

Глуздырь — птенец, не умеющий летать; в ироническом смысле — умник.

Гольняя — голая, оголенная, лишенная растительности и камней.

Горчит — сердит, раздражает.

Гостебище, гостебьице — пирушка.

Гренёшь — наскочишь, налетишь (от «грянуть»).

Гриденка, гридня, гриня, грынюшка — приемная, столовая, покой; вообще комната во дворце.

Грядка, грядочка — подвесная жердь, перекладина в избе для одежды.

Гудок — музыкальный трехструнный смычковый инструмент.

Гужики — петли в упряжи поверх оглобли.

Гусли, гуселышки, гусёлки — струнный щипковый инструмент.

Дедина-отчина — вероятно, родословная героя.

Дел — паевой дележ добычи («дел делить»).

Держать — тратить; не держится — не истрачивается, не иссякает.

Довлеет — подобает, приличествует; довольно, достаточно.

Долюби — достаточно, вдоволь, сколько нужно.

Достали́ (вдостали́) — под конец, после всего.

Дума — совет, обсуждение («к ней в думу нейдет»).

Дуродний — дородный, статный, видный.

Дядина-вотчина — родовое имение, перешедшее во владение по боковому наследованию.

Епанечка — короткая безрукавка, шубейка.

Жаровчато (дерево) — высокоствольное.

Живот — достояние, имущество, добыча.

Жупеть — петь пташкой.

Забуду́щие — усыпляющие, отнимающие память (о питье).

Зазорко, зарко — завидно, досадно.

Займище — место, предназначенное для расчистки под пашню.

Заколодела — завалена колодьем, павшими деревьями; стала непроходимой.

Замуравела — заросла муравой (т. е. травой).

Запо́лье, за́поля — дальнее поле или пашня, залежь.

Заработки — сделанное, представленное в очень больших размерах.

Зарудилось — окровавилось (от «руда» — кровь).

Заряжайдали (кости) — затрещали.

Засельщина — деревенщина, невежа.

За́тохоль — затхлый запах.

Затресье — часть водоема, поросшая травой, осокой.

Згодить — угодить, попасть.

Здынуть — то же, что вздынуть (см.).

Знадебка родимая — родинка, знак на теле.

Знаменуется — видится, показывается.

Зобать — жевать, есть что-нибудь мелкое, рассыпающееся.

Зябель — холод, стужа.

Издериха — будний женский головной убор, повойник.

Изменяться — быть неверным; «дружина не изменяется» — не нарушает верности, не уходит, не предает.

Изучение — поведение, учтивость.

Ископыть — след, яма от удара копытом; комья земли из-под копыт.

Исполать — хвала, слава; спасибо.

Источники, источенки — пояса разноцветные.

Калика — паломник, странник; странствующий богатырь.

Камка — дорогая узорчатая ткань, цветная, с разводами.

Канун — мед, пиво, брага, сваренные к празднику; общий праздник.

Кармазинные — из ярко-алого сукна.

Кережка — северные оленьи или собачьи сани.

Кивер — военный головной убор.

Кисовая (кровать) — тесовая.

Кичига — верхняя (короткая) палка цепа.

Клюха — клюка, посох.

Княгиня обручёная — невеста, молодая в день брака.

Кодолы — канаты, цепи.

Кокошник — женский головной убор в виде округлого щита.

Ко́мени, комони — кони.

Корба́ — сырые низменные места под ельником, частый лес; трущоба.

Ко́ржинья — стояки, служившие основой носа или кормы судна.

Корзни́ — валежник; неровности (оба значения предположительные).

Коросты сливные — чесотка.

Косевчатое, косивчатое, косящатое и др. (окошко) — окно с косяками; постоянный эпитет, указывающий на добротность окна, сделанного из косяков, в отличие от волокового — маленького задвижного оконца.

Кошка — якорь; каменная гряда на взморье.

Красенца, красна — деревенские холсты, простое полотно.

Крежик — овраг, обрыв.

Крековый, крякновистый, кряковистый и т. п. — кряжистый, с корявыми пнями; особо крепкий.

Крестовые братья — побратимы, в знак братства поменявшиеся нательными крестами.

Кубоч, кубач — обмолоченный сноп.

Купав — красивый, чистый, белый, гордый.

Курева, куревка — пыль, дым.

Куяк — старинные латы из кованых пластинок по сукну.

Летная (сторона) — южная.

Ломливая — спесивая, чванная.

Луда, лудья — подводная россыпь камней, близко находящаяся к поверхности воды; мели.

Лучилося — случилось; оказалось.

Лясы — обманные речи, хитрости.

Мазовицы — возможно, маковицы.

Маломожный — бедный, недостаточный.

Матица — главная часть войска, середина, центр.

Меделянские (кобели) — порода собак: большеголовые, крупные.

Меженный (день) — летний, теплый; долгий.

Мелен — рукоять ручной мельницы; ручные жернова.

Мерная (верста) — старинная мера в 700 саженей; верста, содержащая полную, определенную меру.

Меть — конская пробежка, короткая скачь.

Мост — пол в избе, в тереме.

Мостово — пошлина за причаливание и проезд по мосту.

Мосты — мостовые на улице.

Муравая, муравленая, муравленка и т. п. (печь) — покрытая глазурью.

Мурзамецкое, муржемецкое — татарское, восточное (от «мурза» — татарский феодал).

Мучник, мушник — печеный яровой хлеб; ржаной пирог без начинки, лепешка.

Наволевалася — побыла на воле, нагулялась.

Наволок, наволочек — коса, низкий берег, вдающийся в море или в озеро.

Наволочная — покрытая пенкой.

Надзолушка, назола — досада, огорчение («надзолу дают» — досаждают, огорчают).

Након — раз; один прием.

Накрутилася — переоделась, нарядилась.

Налучище, налучье — чехол для лука, в котором помещаются и стрелы.

Наоко́л — вокруг («наокол скакал» — объезжал, ехал кругом).

Напу́ск — натиск, нападение, наезд.

Нарочитая — значительная, отличная.

Нарочны (борцы) — специальные, посланные; отличные.

Насад — старинное гребное и парусное судно.

Насадочки — место на копье, где наконечник прикрепляется к древку.

Небылое — выдумка, ложь; «небыльные слова» — не соответствующие истине.

Недоладом, неладом — с яростью, сильно; неистово.

Нежилецкие (кони) — хилые, дряхлые.

Неприказываный — явившийся без приказа; не ожидающий чьих-то забот.

Неумильные — неразумные, неугодные, неприятные.

Нунчу, нунь — нынче, теперь.

Обгалчить — оговорить; «не обгалчат» — не оклевещут, не сглазят.

Обезвичить — изувечить, искалечить, обидеть.

Обжи — оглобли у сохи.

Обирать — убирать, складывать.

Обло́чкана — расщеплена, разбита, обтрепана.

Обманслива — обманчивая, таящая обман, зло.

Ободверина — притолока или косяки у двери.

Одинцовые (сукна) — вытканные из одних шерстяных ниток; темно-зеленые.

Окатистый — крутой, обрывистый.

Окольные (скамеечки) — вокруг столов.

Олови́на — хмельной напиток; гуща, осадок напитка.

Опальная (одежда) — возможно, дорожная, военная; надеваемая попавшими в опалу, в беду; худая, плохая.

Опричь, опришно — кроме, помимо.

Опружинки — возможно, подпруги.

Орать, оратай — пахать, пахарь.

Осек — забор, изгородь; огороженный участок, куда не допускался скот.

Ослышаться — не слушаться, не повиноваться; услышать.

Останное, в остатки — последнее, в последний раз.

Отперлись — отреклись, отказались.

Отстудили — обидели; вызвали неприязнь, ненависть.

Охапляли — обнимали, обхватывали.

Очестливый, очетливый — вежливый, воспитанный.

Па́бедье — время около полудня; полдник.

Падёра — буря с вихрем, с дождем, снегом; зимнее ненастье.

Падовая улица — идущая под уклон.

Панове, пановья — обычное в былинах название приближенных чужого царя, короля.

Паробок — младший товарищ, слуга, оруженосец богатыря.

Пельки — женские груди.

Переброжая — бродячая, шатающаяся.

Переладец — вероятно, то же, что гудок (см.).

Пересметить — пересчитать, учесть.

Перецки — персты, пальцы.

Печальное (платье) — траурное, черное.

Печатная (сажень) — казенная, мерная, в 3 аршина.

Пластина — половина разрубленного тела.

Пленицы — узы, которыми связывались группы невольников; по ним — и название самих групп, уводимых в плен.

Пляшший, пляштый — жгучий.

Побасче — осанистее, щеголеватее (от «баской» со многими оттенками значений красоты, щегольства, изящества).

Победная (головушка) — горемычная, горькая.

Поветерь, поветерье — попутный ветер; полный ветер.

Повыздынуть — поднять, вытащить.

Подколенные (князья) — младшие.

Подлавечье — место под лавкой у стены.

Подчереза — вероятно: подчерев, подчеревье, т. е. подбрюшье.

Пожня — сенокосный луг; целина, залежь, подготавливаемая под пашню.

Покляпая, покляпова — кривая, изогнутая.

Положенье — пожертвование в пользу церкви или монастыря.

Полохаться — беспокоиться, пугаться.

Полсть — полость, кошма, подстилка.

Поляковать — ездить в поле ради воинских подвигов.

Поляница — богатырка; неизвестный богатырь; собират.: удальцы, богатыри.

Поприще — старая мера для определения пути, приравнивавшаяся к суточному переходу, около 20 верст.

Порато — очень, сильно; много.

Порный — сильный, крепкий, видный, возмужалый.

Порок — порука, залог, заклад.

Поршни — кожаная обувь без голенищ.

Поспехи — доспехи, снаряжение.

Поспешнички — пособники, помощники.

Поторчины — торчащие колья, столбики.

Похабно — стыдно, гадко на душе.

Почелок — головной девичий убор в виде венца с лентами.

Прави́льные — крайние перья особого вида в крыльях птиц.

Прелестные (слова) — соблазняющие, обольщающие.

Прешпехтивная — проспектная (от «проспект»).

Прибыточён — с прибылью, с удачей.

Примется — обращает внимание (от «примечать»); «к речам не примется» — отвергает, не принимает.

Присадочки — возможно, древки копий.

Присошечек — лопаточка у сохи для отворачивания земли.

Притка — беда, неожиданный несчастный случай, порча.

Прихватка — встречается в сочетании: «со прихваткою» — решительно.

Причалины — оконные петли; возможно, наличники.

Прогрязнуть — провалиться, обрушиться.

Прорезь — внутренний жир, сало.

Протаможить — пропускать через таможню, разрешать торговлю.

Прохлупался — промахнулся («разума прохлупался» — сглупил).

Пурхае — шевелится, копается, разгребает.

Пустынь, пустыня — келья, жилье отшельника; монастырь.

Пядь — мера длины в четверть аршина.

Пята — шип в гнезде, на котором ходит дверь («на пяту» — настежь), тупой конец стрелы, противоположный острию.

Раздернуть (шатер) — раскинуть, разбить.

Разрывчатый (лук) — тугой, упругий.

Расторгнуть — растерзать, разорвать.

Раструбистые — широкие в подоле.

Ратиться, ратовать — воевать, драться.

Ратовищо — древко копья, бердыша или рогатины.

Ребьядая — видимо, рыбьядая; «ребьядая бесёдушка» — то же, что «беседа дорог рыбий зуб», т. е. скамейка из моржовой кости.

Ременчат стул — походный, складной, раскидной на ремнях.

Ретливое — ретивое, горячее.

Рогачик — рукоятка сохи.

Росстань — распутье, перекресток дорог; собственно расходящиеся дороги, предмет выбора богатыря.

Рудо-желтая — красно-желтая, буро-желтая.

Рядобная (чара) — идущая по ряду, передаваемая строго по порядку; «нерядобная» — та, которой обнесли сидящего за столом.

Семья — жена или муж.

Середы (кирпичные) — полы; пол-середа — часть пола в избе, особо настланная; женская часть избы.

Сиверик — северный ветер.

Силышка — силки для ловли птиц.

Скачен — скатный, круглый, ровный, отборный.

Скима — схима, монашеский обет, особо строгий.

Скрянуться — двинуться; «не скрянется» — не двинется с места.

Скурлат — цветное сукно.

Слонятся — слоняются, бродят.

Слега, сляга — бревно, перекладина.

Смекал — считал; смечать — считать.

Смерд — мужик, холоп, человек из черни.

Смета — счет, число, цена.

Снарядная (одежда) — нарядная, красивая.

Сокрутились — оделись, нарядились, переоделись.

Сороковка — бочка, вмещающая сорок ведер.

Сорочинская — сарацинская, происходящая с Востока.

Спадсливый — склонный к чему-либо, подверженный чему-либо.

Спинаючи — возможно, спиной вперед.

Спичечка, спичка — деревянный гвоздь в стене, на который вешают платье.

Способная — попутная, удобная.

Спутьё — встреча; «на спутьё» — навстречу, по пути.

Ставочка — вставочка, камешек в перстне.

Стамед — шерстяная ткань.

Станица — группа, толпа.

Становина, становица — нижняя половина женской рубахи.

Степь — спина у лошади; хребет конской шеи.

Стольки, столько — только.

Стоснулось — стало скучно, грустно (от «стоскнулось»).

Струг — общее название столярного инструмента.

Стряпчие — служащие при князе.

Ступью́ — шагом, медленно.

Субой — водоворот или сильное встречное течение.

Сузём, сузёмочек — ширь, пространство; дремучий лес.

Сукрой — кусок, ломоть хлеба, отрезанный во всю ковригу.

Супротивная, супротивница — жена, невеста.

Сып, сыпь — доля в складчине, пай, вклад в братчину (см.).

Тати-подорожники — воры, грабители на дорогах.

Томный — усталый, утомленный.

Тонцы — музыкальные мотивы; «тонцы водить» — заниматься музыкой, исполнять определенную музыку.

Тоня — рыбная ловля; одна закидка невода; сеть.

Тощиться — оскудевать, уменьшаться; «не тощится» — не уменьшается.

Трубное (окно) — вероятно, раздвижное.

Трубчата (коса) — долгая.

Туес — берестяная кубышка с крышкой.

Туры — дикие быки; корзины, набиваемые землей, служили для прикрытия в укреплениях.

Уброси — оставь, прекрати.

Увалистая — волнистая, грядами, уступами.

Уветливо (слово) — убеждающее, ласковое, склоняющее к добру.

Удроба — робость, трусость (от «удробить»); «не с удробою» — не робея.

Укатистая — крутая, обрывистая.

Укидалась — согласилась, прельстилась.

Украина, украинка — окраина; пограничная область; дальняя земля.

Уланове, улановье — то же, что панове (см.).

Уносная (поветерь) — ветер от берега.

Упадка — страх, робость; «не с упадкою» — без страха.

Упалый — притаившийся; смелый (оба значения — предположительно).

Учёвствовать — чествовать, воздать честь.

Харчевнички — хозяева харчевни.

Хоботы — встречается в выражении: «хоботы метал по темным лесам» — кружил, плутал по лесам.

Храпы — путы, цепи, крюки.

Хрусчатая — с узорами; возможно также — шуршащая, хрустящая.

Хрящ — крупный песок, щебень.

Цапенка — царапина, ссадина.

Чебурак — тяжелая гиря на бурлацкой лямке.

Чембуры — повода, за которые привязывают коня.

Червчатая — червленая, багряная.

Черкальское — черкасское, особо высокого качества.

Чернизина — черное пятно.

Черные мужички — из простонародья, тягловые.

Чёснула — скребла (от «чеснуть»).

Чумак — сиделец в кабаке.

Шалыга подорожная — дубина, плеть.

Шамахинская — из Шемахи (на Кавказе); эпитет, обозначающий восточное происхождение предмета и его высокое качество.

Шамшура, шемшура — род шапочки, надеваемой под платок замужними женщинами.

Шаньги — ватрушки, лепешки.

Шебур — домотканая грубая ткань, рабочая одежда из нее; сермяга, зипун.

Шесток — площадка перед русской печью, между устьем и топкой.

Шорлопина — гора, скала, утес.

Шурмовать — разорять, ударять, бросать.

Щап — щеголь, франт; щапливый — нарядный, щегольской, изысканный.

Щапить — щеголять, красоваться.

Щелейки, щелья — горы на морском побережье; утесистые, гранитные берега.

Щеточки — часть ноги коня над сгибом копыта.

Яндома — яндова (ендова), посуда для питья, жбан.

Яровчаты (гусли) — из явора, чинара; постоянный эпитет для гуслей.

Ярыжки — наемные работники, слуги.

Ячные (пива) — ячменные.

1 В Словарь включены также пояснения нескольких общеупотребительных слов, имеющих необычное значение в былинных текстах.