Что означает митральная регургитация 1 степени

Что такое недостаточность митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Верещагиной Н. В., врача общей практики со стажем в 28 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Патология проявляется слабостью, головокружением, ощущением нехватки кислорода и утомлением, так как при заболевании нарушается кровоснабжение головного мозга. Без лечения тяжёлая регургитация митрального клапана может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма (аритмии).

Причины митральной недостаточности:

Симптомы недостаточности митрального клапана

Симптомы заболевания:

Патогенез недостаточности митрального клапана

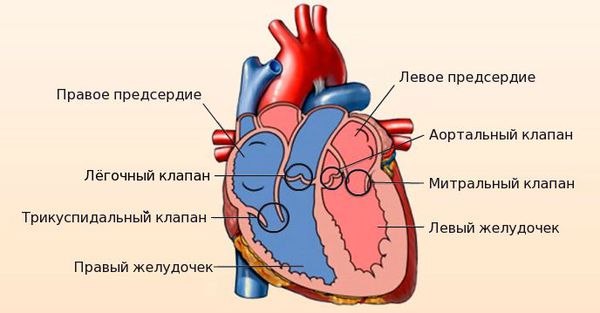

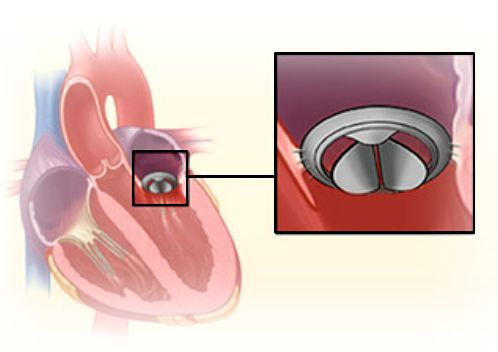

Сердце человека состоит из четырёх камер: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Между предсердиями и желудочками расположены входные клапаны — трикуспидальный и митральный. На выходе из желудочков находятся похожие по строению выходные клапаны — лёгочный и аортальный.

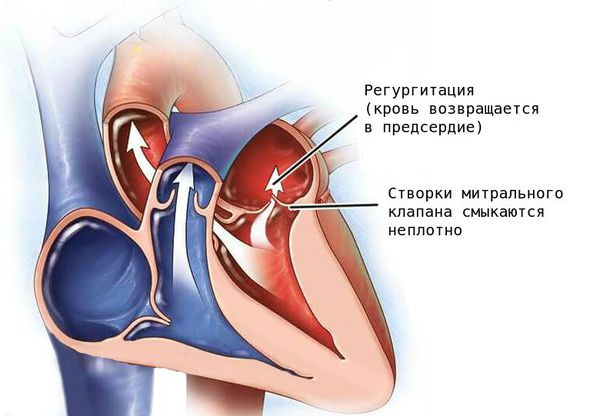

Клапаны имеют створки, которые открываются и закрываются во время сердечных сокращений. Иногда клапаны не открываются или не закрываются должным образом, при этом нарушается ток крови.

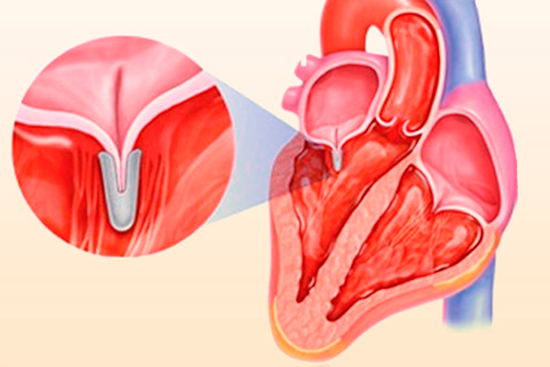

Митральный клапан состоит из двух створок и открывается, позволяя крови течь в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не текла обратно в левое предсердие. При митральной недостаточности этот клапан закрывается неплотно, в результате чего кровь попадает обратно в левое предсердие.

Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

В течении заболевания выделяют три периода:

С учётом выраженности обратного тока крови выделяют четыре степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, с умеренной, выраженной и тяжёлой.

Стадии митральной недостаточности:

Осложнения недостаточности митрального клапана

Осложнения порока:

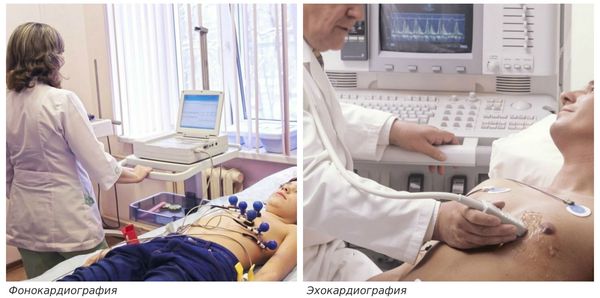

Диагностика недостаточности митрального клапана

При сборе анамнеза кардиолог уточняет:

Лечение недостаточности митрального клапана

При обострении заболевания необходим постельный режим. Также следует принимать препараты, содержащие магний и B6 по две таблетки три раза в день (например, «Магнелис»).

Если беспокоит частый пульс (более 80 ударов в минуту), то назначаются бета-адреноблокаторы, диуретики, антикоагулянты, нитроглицерин.

Если пациент страдает от приступов тревоги, то в качестве симптоматической терапии можно рекомендовать короткий курс феназепама на ночь.

Если развивается сердечная недостаточность и нарушается сердечный ритм, то проводят лечение бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов.

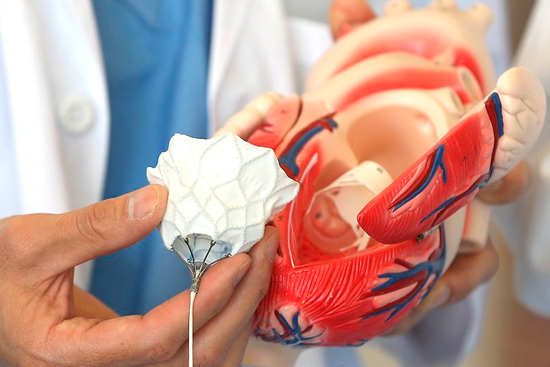

При значительной недостаточности митрального клапана показано оперативное лечение.

Основные хирургические методы коррекции митральной недостаточности:

Своевременное хирургическое вмешательство позволяет достичь хороших результатов и не допустить развитие осложнений.

Прогноз. Профилактика

При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Для профилактики осложнений следует:

При ревматизме и после перенесённой ангины для профилактики недостаточности митрального клапана назначают антибиотик «Бициллин-3». Препарат подавляет развитие стрептококковой и стафилококковой инфекций.

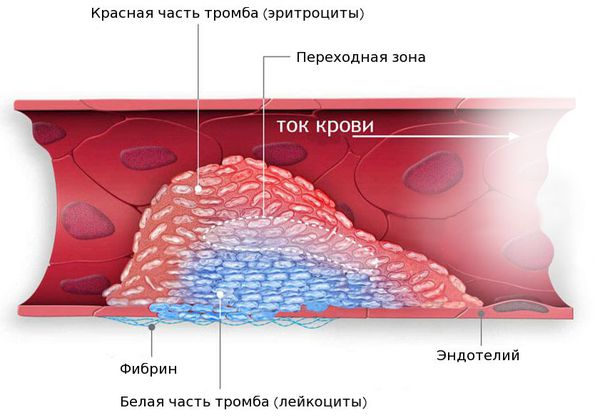

После 40 лет всем пациентам, страдающим недостаточностью митрального клапана, необходимо контролировать уровни фибриногена, РФМК (растворимых фибринмономерных комплексов), D-димера (продукта распада фибрина). Эти анализы нужны для предотвращения тромбоэмболии лёгочной артерии и артерий внутренних органов. При повышении вышеуказанных показателей назначают антикоагулянты.

Если недостаточность митрального клапана обнаружена у ребёнка и его беспокоит слабость, головокружение, расстройство внимания, то рекомендуется временно перейти на домашнее обучение. Таким детям следует избегать чрезмерных физических нагрузок, им разрешена только лечебная физкультура.

Если при проведении Эхо-КГ обнаружено сильное прогибание створок клапана, то необходима консультация у кардиохирурга. Восстановление клапана или его замена могут потребоваться при эндокардите, сердечной недостаточности, нарушениях ритма, сильных болях в грудной клетке, признаках застоя в лёгочной системе (одышке, уменьшении объёма вдоха и ощущении нехватки воздуха).

Пролапс митрального клапана 1 степени

Пролапс митрального клапана 1 степени

Митральный клапан расположен на границе между предсердием и желудочком. Благодаря ему обеспечивается ток крови в одном направлении. При отсутствии аномалий клапан плотно прилегает, не допуская обратного оттока крови. Пролапс митрального клапана – состояние, при котором наблюдается его провисание. При этом может наблюдаться провисание любой створки, но обычно выявляется пролапс передней створки митрального клапана 1 степени.

Факторы риска, каким бывает?

Пролапс митрального клапана первой степени развивается вследствие структурных нарушений соединительной ткани. Вследствие этих изменений створки не могут противостоять обратному току крови в нужной степени и прогибаются в полость предсердия.

Выделяют 3 степени патологии в зависимости от того, на какую величину расходятся створки. Пролапс митрального клапана с регургитацией 1 степени – состояние, когда кровь движется в обратном направлении в небольшом объеме, так как отклонение створок составляет 3-6 мм. Как правило, из-за небольшого отклонения диагностируется пролапс митрального клапана без регургитации 1 степени. Это состояние не несет опасности и может рассматриваться как вариант нормы.

Более выражена симптоматика при 2 степени патологии. В этом случае створки расходятся на величину от 6 до 9 мм.

Наиболее опасна 3 степень пролапса митрального клапана, при которой выпячивание створок превышает 9 мм. Этот вариант опасен, так как приводит к гипертрофии левого желудочка и предсердия, в результате чего нарушается работа сердца.

Причины

Причины, по которым развивается пролапс митрального клапана 1 степени, подразделяются на врожденные и приобретенные.

Врожденные могут быть обусловлены генетической мутацией при формировании соединительной ткани. О таких случаях речь идет при синдроме Марфана, Элерса-Данло. Также данное анатомическое изменение может передаваться по наследству.

К приобретенным, т.е. факторам, оказывавшим негативное воздействие уже после рождения, относят следующие:

Наиболее частой причиной, по которой развивается пролапс митрального клапана 1 степени, является ревматическое поражение. Это аутоиммунная реакция, которая возникает как следствие воздействия некоторых видов бактерий. Одновременно с поражением митрального клапана негативное воздействие оказывается и на другие клапаны, а также суставы.

Симптомы

Пролапс митрального клапана 1 степени не проявляется выраженной симптоматикой. На нарушения могут указывать боли в левой части грудной клетки. Продолжительность болей различна в каждом конкретном случае. Она может длиться как несколько минут, так и несколько дней.

Зависимости от физической нагрузки не наблюдается, однако боль может быть спровоцирована эмоциональным перенапряжением.

К другим признакам, которые могут возникать, относят:

Бывает, что пролапс митрального клапана 1 степени выявляют при беременности во время проведения ЭКГ. При отсутствии регургитации это состояние не опасно ни для мамы, ни для плода. Однако в любом случае, беременная женщина должна систематически посещать кардиолога для отслеживания состояния.

Пролапс митрального клапана повышает риск развития гестоза беременных. Это состояние опасно недополучением плодом кислорода, что приводит к задержке роста, риску преждевременного начала родовой деятельности. В таких случаях роды проводятся при помощи кесарева сечения, что снижает вероятность осложнений.

Диагностика

При жалобах на боли в грудной клетке следует обратиться к кардиологу. При выраженной регургитации специалист сможет обнаружить нарушение при помощи прослушивания стетоскопом.

Для получения более информативных данных используют следующие методики:

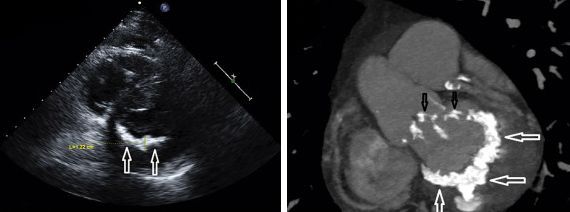

Основной метод диагностики – ЭхоКГ. Он позволяет оценить степень провисания створок и величину объема обратного оттока крови. Помимо этого видны вторичные изменения, происходящие в тканях миокарда: дилатация камер, гипертрофия створок, патология фиброзного кольца.

Электрокардиограмма является дополнительным методом исследования. На ЭКГ отражается изменение ритма, ишемия, гипертрофия миокарда.

В процессе постановки диагноза необходимо провести дифференциальную диагностику со следующими состояниями:

Лечение

Пролапс митрального клапана 1 степени – состояние, которое не нуждается в лечении, если отсутствуют симптомы. В других случаях лечение назначается с учетом возраста, пола пациента, имеющейся симптоматики.

Как правило, используют следующие группы лекарственных средств:

Основное место в лечении пролапса начальной стадии имеет корректировка образа жизни пациента. Необходимо подобрать оптимальный уровень как физической, так и умственной нагрузки. Защита организма от эмоционального перенапряжения и стрессов осуществляется при помощи седативных препаратов в сочетании с консультациями психотерапевта. Из физических нагрузок рекомендовано посещение бассейна. Также следует обратиться к специалисту, который сможет составить индивидуальный комплекс занятий лечебной физкультурой.

Особое значение имеет регулирование нагрузок, когда пролапс митрального клапана 1 степени диагностирован у ребенка. Важно следить за тем, чтобы ребенок не испытывал ни умственного, ни физического перенапряжения, так как это приведет к нарастанию симптомов и переходу патологии на следующую стадию.

И взрослым, и детям рекомендуется время от времени отдыхать в специализированных санаториях, где будет возможность совмещать отдых с прохождением необходимых процедур: иглоукалыванием, массажами и т.д. Посещение санаториев рекомендовано не реже раза в год.

На начальной стадии патологического процесса могут применяться народные средства лечения. В качестве седативных средств показано применение отваров пустырника, шалфея, зверобоя. Настои женьшеня окажут также общеукрепляющее воздействие на организм.

Могут быть назначены препараты:

Хирургическое вмешательство на начальной стадии пролапса не применяют.

При отсутствии симптоматики пациент не нуждается в лечении. Единственное ограничение, которое существует – контроль над физическими нагрузками. Тем не менее, необходимо регулярно посещать кардиолога для мониторинга состояния и исключения прогрессирования заболевания.

Осложнения

Пролапс митрального клапана нечасто вызывает осложнения – всего в 2 % случаев.

К числу возможных осложнений относятся:

Пролапс митрального клапана 1 стадии не опасен этими осложнениями, однако нельзя забывать, что данная патология склонна к прогрессированию.

Прогноз

Пролапс митрального клапана с регургитацией 1 степени обычно не приводит к нарушениям кровообращения, поэтому прогноз является благоприятным, если патология вовремя выявлена и назначено адекватное лечение. При адекватном режиме труда и отдыха изменения не сказываются негативно на качестве жизни пациента.

Профилактика

Так как пролапс митрального клапана зачастую является врожденной аномалией, то о профилактике говорят только в части исключения развития осложнений.

Для того чтобы снизить воздействие негативных факторов, используют следующие меры:

Пациенты могут заниматься следующими видами спорта:

По сути, при первой степени митрального пролапса отсутствуют строгие ограничения. Не следует заниматься только тяжелой атлетикой. Чрезмерно высокие нагрузки повышают давление, которое оказывается потоком крови, в результате провисание створок клапана может увеличиться.

Регулярное посещение кардиолога позволит исключить дальнейшее развитие патологии. Ухудшение ситуации требует назначения медикаментозного лечения.

Пролапс митрального клапана (ПМК) 1 степени: что это такое, симптомы и лечение

Пролапс митрального клапана 1 степени — это начальная фаза врожденного, либо приобретенного порока сердца. Суть отклонения заключается в нарушении эластичности анатомической структуры.

МК выступает перегородкой между левым предсердием и тем же желудочком. При развитии пролабирования наблюдается обратный отток крови (регургитация) в предыдущую камеру. Отсюда падение гемодинамики и невозможность нормальной работы органа.

Лечение строго хирургическое. Перспективы зависят от давности течения патологического процесса, наличия или отсутствия сопутствующих состояний. Обычно показано протезирование. Пластика имеет малый перечень показаний.

Диагноз ставится кардиологом. На 1 стадии возможно назначение динамического наблюдения. К операции прибегают в сложных случаях и при прогрессировании порока.

Механизм развития патологии

ПМК 1 степени — это дефект митрального клапана. В норме анатомическая структура выступает перегородкой между левым предсердием и одноименным желудочком.

Кровь движется строго в одном направлении — из предсердий в желудочки. На фоне описанного состояния наблюдается обратный ток жидкой соединительной ткани. Митральный клапан слабый, его створки западают в предыдущую камеру, делают возможной регургитацию. Количество крови в левом желудочке снижается.

Тяжесть зависит от объема регургитации. Чем она больше, тем меньше объем выброса в аорту и соответственно большой круг.

Общая гемодинамика падает, недостаток питания затрагивает все органы и системы. Головной мозг, почки, печень, в том числе и само сердце: коронарные артерии приносят недостаточно питательных веществ и кислорода.

В некоторых случаях процесс на 1 стадии протекает годами. Поскольку объем регургитации (обратного тока крови) минимален (не более 10-15%), пациент может и не замечать отклонений в собственном состоянии.

Прогрессирование наступает, но у одних в течение пары месяцев, у других на протяжении десятилетий степень отклонения не меняется. Исходя из динамики процесса, врач определяется с тактикой лечения. Стагнирующие формы не требуют сиюминутной хирургической терапии.

Причины

Факторы развития всегда патологические. Условно их можно разделить на две группы: врожденные и приобретенные.

Моменты, обуславливающие существование ПМК с первых дней, характеризуются генетическим дефектом или спонтанным нарушением развития сердечнососудистой системы в перинатальный период.

Первая стадия врожденного пролапса является изолированным процессом крайне редко. Пролабирование МК легкой степени течет параллельно с нарушениями развития аортального клапана, межпредсердной перегородки, кардиопатией и прочими заболеваниями.

Помимо проблем с мышечным органом, возникают нарушения со стороны челюстно-лицевой области и прочих анатомических структур.

Приобретенные дефекты обнаруживаются в разы чаще. Они не связаны с генетическими синдромами.

Всему виной негативные внутренние и внешние факторы: курение, потребление спиртного, неблагоприятная экологическая обстановка, радиационные фон, прием медикаментозных средств, тяжелое течение беременности и прочие моменты.

Точные причины, однако, не известны до конца. Врачи указывают на большую роль так называемой соединительнотканной дисплазии. Это врожденное нарушение формирования мышечных структур, связок, в том числе миокарда и клапанов (аортального, митрального).

Сопровождается патологический процесс группой отклонений. Не только пролапсом, но и прочими моментами. Возникает искривление позвоночника из-за слабости мышечного корсета спины, артрит по причине неправильного распределения нагрузки, близорукость.

Симптомы

ПМК 1 степени с регургитацией 1 степени сопровождается группой проявления неврогенного, кардиального, дыхательного происхождения. Клиническая картина разнится в зависимости от количества выходящей обратно крови. На ранней стадии признаков много, но они едва различимы.

Клиническая картина не сопровождается тяжелыми симптомами, пока болезнь не прогрессирует до 2-3 стадий. В некоторых ситуациях проявлений может и вовсе не быть.

Оценке подлежит объем регургитации, а не степень прогиба створки. Это основной критерий тяжести текущего патологического процесса. Подробнее о регургитации читайте в этой статье.

Диагностика

Проводится врачом-кардиологом. Обследование представляет определенные сложности на данном этапе. Симптомов еще мало, клиническая картина может полностью отсутствовать. Потребуется тщательное ведение человека.

Какие методики используется:

Эхокардиография. Ультразвуковой способ оценки сердечнососудистой системы. Основной путь диагностики пролпаса митрального клапана.

Патологический процесс определяется относительно просто. Достаточно эхокардиографии. Остальные способы направлены на установление степени тяжести и осложнений.

Методы лечения

Пролабирование как передней, так и зажней створки митрального клапана устраняется хирургически. Консервативный путь неэффективен.

Однако применение медикаментов показано на этапе планирования операции и после вмешательства для поддержки состояния кардиальных структур в работоспособном положении.

Основной метод лечения — протезирование митрального клапана. Пластика не имеет большого смысла и дает худший прогноз и при идентичной и даже большей сложности вмешательства.

Какие медикаменты используются:

В обязательном порядке показано изменение образа жизни. Никаких стрессов, курения, спиртного, минимум физической активности.

Новый рацион также требуется, но строгую диету назначать и соблюдать не обязательно. По возможности следует обращаться к профильному специалисту по питанию. Самостоятельно рекомендуется придерживаться лечебного стола №10.

Прогноз

Благоприятный на первой стадии течения пролапса митрального клапана. Операция нужна не всегда. Выживаемость максимальна и составляет почти 100%. При стремительном прогрессировании заболевания вероятность несколько ниже. Она коррелирует со скоростью нарушения.

Негативные факторы существенно ухудшают прогноз сначала по течению пролапса, а затем для жизни вообще.

Среди неблагоприятных моментов:

Чем больше негативных моментов, тем хуже прогноз развития состояния.

Возможные осложнения

Среди последствий пролапса выделяются:

При этом начальные фазы описанного порока сердца практически не дают осложнений. При общей распространенности в 1.5-3% от количества кардиальных патологий, риск последствий не более 0.3-1% в целом.

В заключение

Пролапс створок митрального клапана 1 степени — это западение анатомической структуры в предсердие, что сопровождается обратным током крови, нарушением гемодинамики, ишемией и гипоксией органов и тканей.

Однако восстановление требуется не во всех случаях. Имеет смысл какое-то время наблюдать за пациентом. По мере необходимости назначают хирургическое лечение.

Операция ассоциирована с отличным прогнозом, хотя определенные ограничения на жизнь налагаются.

Пролапс митрального клапана

Перед тем как ответить на вопрос про пролапс митрального клапана — что это и чем опасен — необходимо разобраться с устройством клапана. Митральный клапан имеет 2 створки, которые в силу определенных причин теряют возможность закрываться плавно и равномерно.

Классификация

Диагностированные случаи болезни у подростков и взрослых разделяются на два типа:

Также врачи могут разделить недуг на стадии:

Причины

На данный момент точные причины, по которым возникает умеренный пролапс митрального клапана 1 степени, не известны. Но определена взаимосвязь между возникновением пролапса митрального клапана с регургитацией 1 степени и некоторыми сопутствующими заболеваниями:

Симптомы

Большинство людей, имеющих умеренный ПМК с незначительной регургитацией, не ощущают явных симптомов, но вместе с развитием отклонения у подростков проявляются следующие признаки:

Диагностика

Для первичной диагностики пролапса митрального клапана с регургитацией 1 степени достаточно обычного прослушивания грудной клетки с использованием стетоскопа. При ПМК 0-1 степени будет слышен щелчок сразу после сокращения желудочка. Если пациент страдает от ПМК с регургитацией 2 стадии, то во время прослушивания со стетоскопом крови можно будет услышать «свистящий» звук сразу после щелчка.

Но наиболее точным диагностическим тестом является эхокардиография. Только с помощью эхокардиографии кардиолог может определить степень митральной регургитации.

Лечение

Лечение ПМК зависит от состояния здоровья пациента и сопутствующих факторов. Цель лечения заключается в том, чтобы улучшить функционирование сердца, минимизировать неприятные симптомы и избежать осложнений в будущем.

Конечно же, таблетки и уколы не смогут восстановить поврежденный митральный клапан. Но правильно подобранные медикаменты помогут предотвратить образование тромбов и накопление жидкости.

Хирургическое вмешательство — оптимальный метод лечения. Но данный метод может быть противопоказан при беременности.

Пациенты, у которых диагностирован первичный умеренный пролапс, не нуждаются в оперативном лечении. Но понадобятся регулярные осмотры у кардиолога, для того чтобы вовремя начать необходимое лечение.

Профилактика

Так как точные причины возникновения болезни не установлены, то для профилактики болезни у подростков достаточно придерживаться основных принципов здорового образа жизни, не забывать про умеренные физические нагрузки и проходить ежегодное исследование у кардиолога.

Чтобы определить лечение, вам нужно обратиться к доктору. Выберите и запишитесь к доктору из нашего рейтинга ниже.

Митральная регургитация. Причины, симптомы, диагностика и лечение регургитации митрального клапана.

1. Что такое регургитация митрального клапана?

Регургитация митрального клапана характеризуется неестественным потоком крови из левого желудочка в левое предсердие во время систолы – сокращения сердечной мышцы.

При правильной работе сердечного клапана кровь движется из предсердия в желудочек. На фоне ревматической лихорадки, расширения кольца митрального клапана, ишемической дисфункции сосочковых мышц и других неблагоприятных факторов направление движения крови меняется в обратную сторону.

Согласно статистическим данным, митральной регургитации подвержены около 70% населения земного шара. Незначительные проявления этого патологического процесса могут встречаться даже у абсолютно здоровых людей.

2. Почему возникает митральная регургитация?

Выделяют две основные формы митральной регургитации: хроническую и острую. Рассмотрим более подробно их различия и особенности протекания.

3. Симптомы заболевания

Для хронической митральной регургитации характерно отсутствие симптомов на протяжении многих лет. Как правило, больные долгое время не знают о заболевании сердца, признаки которого проявляются постепенно. Острая форма регургитации гораздо серьезнее и сопровождается такими же симптомами, как кардиогенный шок и острая сердечная недостаточность.

Перечислим основные симптомы регургитации митрального клапана:

При обнаружении хотя бы двух вышеотмеченных симптомов обязательно обратитесь к хорошему кардиологу. Возможно, вам требуется немедленного лечения.

4. Диагностика и лечение регургитации митрального клапана

Диагностика регургитации митрального клапана может включать в себя:

Эти тесты позволяют не только выявить митральную регургитацию, но и определить степень митральной недостаточности. Полученная в ходе исследования информация является основой, на которой базируется дальнейшее лечение.

Выбор способа лечения регургитации митрального клапана зависит в первую очередь от формы заболевания, а также от степени его прогрессирования. К примеру, в хронических случаях врачи чаще всего назначают постоянное наблюдение за состоянием сердца больного и прием специальных медикаментозных средств для устранения симптомов болезни. К таким препаратам можно отнести:

При необходимости врач может рекомендовать операцию для восстановления или замены митрального клапана. Пациентам с митральной регургитацией необходимо кардинально изменить свой образ жизни для того, чтобы уменьшить нагрузку на сердце. Врачи рекомендуют избегать сильных физических нагрузок и эмоциональных переживаний, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.