Что означает название города шуя

Что означает название города шуя

Шу́я — город в России, административный центр Шуйского района Ивановской области. Город Шуя расположен в междуречье рек Волги и Клязьмы в 32 км к юго-востоку от областного центра Иваново. Через город с севера на юг протекает река Теза (приток Клязьмы), протяжённость которой в городской черте составляет 6,6 километров.

Площадь — 33,29 км², население 58,4 тыс. человек (2011). По численности населения Шуя является третьим после Иванова и Кинешмы городом Ивановской области.

Содержание

История города

Согласно одной из версий, древнее поселение на месте Шуи основали угро-финские племена чудь и меря; и название его может происходить от финского слова «суо» — болото, озеро, болотистая местность. По другой версии, наименование восходит к древнеславянскому «ошую», то есть «слева», «по левую руку» (в данном случае «на левом берегу»).

В XX веке неподалёку от Шуи были обнаружены древние захоронения (так называемые Семухинские курганы), относящиеся к Волжскому торговому пути X—XI веков.

Шуйское княжество

С 1403 года упоминаются князья Шуйские, которые владели городом на протяжении почти 200 лет. Род Шуйских ведёт своё начало от Василия Кирдяпы — одного из князей Суздальских. Представителем этого рода был Василий Иванович Шуйский — последний царь из рода Рюриковичей (годы правления 1606—1610), после него на Российский престол взошла династия Романовых. Как повествуют легенды, Василий Шуйский часто наведывался в свою вотчину, чтобы поразвлечься соколиной охотой. В селе Мельничном (ныне пригород Шуи), по преданию, похоронена дочь царя княжна Анна. В Шуйском кремле (ныне территория Союзной площади) были осадные дворы, принадлежавшие князю И. И. Шуйскому, князю Д. М. Пожарскому и др.

Первое документальное свидетельство о городе Шуе относится к 1539 году. Под этой датой Шуя упоминается в Никоновской летописи среди городов, разорённых казанским ханом Сафа-Гиреем, и именно от неё город ведёт своё летосчисление. До этого город был известен под названием Борисоглебская слобода, в честь расположенной в нём церкви Святых Бориса и Глеба.

Шуя и венценосные особы

Иван Грозный во время похода на Казань в 1549 году посетил Шую и вскоре включил её в числе других 19 городов в состав опричнины (1565—1572), объявив своей собственностью. Затем в 1572 году по духовной грамоте Ивана Грозного Шуя перешла в наследство его сыну Фёдору. В 1609 году город был разорён поляками, а в 1619 — литовцами.

В 1722 году по пути в Персидский поход в Шуе побывал Пётр I. Он остановился в городе, чтобы приложиться к местной святыне — чудотворной иконе Шуйско-Смоленской Божией Матери. Икона была написана шуйским иконописцем в 1654—1655 годах, когда в городе свирепствовала моровая язва. Вскоре после написания иконы эпидемия прекратилась, а образ Божией Матери явил чудодейственные исцеления больных. Пётр I тоже избавился от недуга и хотел увезти чудотворную икону в Санкт-Петербург. Горожане, узнав об этом, упали перед царём на колени и умолили оставить Небесную Покровительницу и Заступницу города в Шуе на своём месте в Воскресенском храме.

В 1729 году в Шуе некоторое время жила дочь Петра I царевна Елизавета, которая любила охотиться в окрестных лесах. Побывал в Шуе и ещё один наследник престола. В 1837 году, путешествуя по России в сопровождении известного русского поэта В. А. Жуковского, Шую посетил будущий император Александр II. Познакомившись с достопримечательностями города, цесаревич удостоил своим посещением дома наиболее знаменитых горожан — богатейших купцов Посылиных и Киселёвых.

Шуйское купечество и текстильный промысел

Развитию промышленности и торговли в Шуе способствовало удобное положение города на судоходной реке Тезе. В Шуе имелся большой гостиный двор (на месте современного Гостиного двора). Торговать в Шую приезжали иногородние и иностранные купцы — в 1654 году в гостином дворе была лавка английско-архангельской торговой компании. В это же время Шуя славилась ярмарками.

В 1781 году российская императрица Екатерина Великая издала указ об образовании Владимирского наместничества и утвердила герб города Шуи. Старинный герб Шуи представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней части стоящий на задних лапах львиный леопард — символ губернского города Владимира; в нижней части — «на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы». Действительно, мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи, первое упоминание о них находим в писцовой книге Афанасия Векова и подъячего Селиверста Иванова 1629 года. Уже в XVI веке определился промышленный характер города Шуи. Наряду с мыловарением другим старинным промыслом Шуи был овчинно-шубный. Он особенно процветал в XVI—XVII веках, поэтому царя Василия Шуйского в народе называли «шубником».

С давних времён развивался в Шуе текстильный промысел — изготовление льняных тканей. Ткачество холстов производилось во многих крестьянских избах и в домах посадского населения города Шуи на деревянных ткацких станах. С середины XVIII века в Шуе появились ткацкие полотняные мануфактуры, самая первая мануфактура купца Якова Игумнова была открыта в 1755 году. Однако уже к концу XVIII века всемирный рынок завоевывает хлопок. Шуйские купцы династии Киселёвых были первыми предпринимателями, кто наладил поставку хлопчатобумажной пряжи из Англии не только в Шую, но и её окрестности.

Шуйское дело

Экономика

Город исторически является центром текстильной промышленности; в городе действуют текстильные фабрики «Шуйский пролетарий», «Шуйско-Тезинская фабрика», «Шуйские ситцы». Работают также швейная, строчевышивальная, трикотажная фабрики.

Помимо предприятий лёгкой промышленности, в городе действуют следующие промышленные предприятия:

В 2010 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим видам деятельности по крупным и средним предприятиям на 4,97 млрд руб. (2008 г. — 6,31 млрд руб.).

Отраслевая структура, %: лёгкая промышленность — 36,0, пищевая — 33,0, деревообрабатывающая — 27,0.

В 2011 году открыт гостиничный комплекс «Гранд Отель Шуя» европейского уровня (три звезды).

Образование

В городе работает Шуйский государственный педагогический университет, сельскохозяйственный колледж, медицинское училище, индустриальный техникум (оба созданы в 1930 году). Начальные профессиональные учебные заведения в городе представлены тремя профессиональными училищами, в которых проводится обучение по специальностям: ткач, прядильщица, портная, пекарь, продавец, слесарь, электрик, механизатор, повар и другим. В городе работает 14 школ, в том числе семь средних, пять основных, две начальных, одна гимназия, в которых в общей сложности учится около 7500 школьников.

Культура и достопримечательности

Кинотеатр

Музеи

В краеведческом музее хранится самая большая в России коллекция сосудов с секретами, переданная в дар музею уроженцем города Анатолием Тимофеевичем Калининым.

17 октября 2007 года открыт памятник священнослужителям и мирянам Русской Православной церкви, погибшим в период преследования церкви большевиками в 1920-х—1930-х годах, работы скульптора Александра Рукавишникова.

Шуя. История древней столицы Белой Руси

О начале Шуи – города, или, как сказано в древних грамотах, пригородка, сказано в Никоновской летописи под 1539 годом. Шуя — один из самых древних городов и была когда-то столицей Белой Руси. Но именно с середины XVI века город ведет своё летосчисление.

Древнее поселение на месте Шуи основали, вероятно, финно-угорские племена чудь и меря, и название его может происходить от финского слова «суо» – болото, озеро, болотистая местность. Согласно другой версии, «шуя» — славянское слово и означает «левая сторона». По течению реки Теза город действительно находится на левом берегу.

История

Посад Шуя был известен и до 1539 года. Тогда он назывался Борисоглебская слобода — по одноименной церкви, находившейся здесь.

Фото: ivteleradio.ru

О Борисоглебской слободе есть легенда. Митрополит Московский Алексий, проезжая мимо селения в Золотую Орду для врачевания ханской жены, спросил бывших при нём людей: «Что это за место?». Ему ответили, что это Борисоглебская слобода. После этого он, обратясь к посаду, будто бы благословил его следующими словами: «На месте сем возникнет и умножится богатством город Шуя».

Что город Шуя раньше назывался Борисоглебской слободой, доказывает и грамота Ивана Грозного, данная в 1574 году боярам Лазаревым. Там говорится, что поместье Лазаревых находилось близ самой Шуи в «Борисоглебском или Шуйском стану».

Во время разделения Руси на княжества Шуя сначала относилась к Ростовскому княжеству, а затем к Суздальскому. Считается, что потомки князей Суздальских, получив в удел Шую, стали называться князьями Шуйскими. Так, историк Устрялов в своей родословной таблице князей Шуйских прямо производит их от князей Суздальских Василия Кирдяпы (1407 год) и его сына Юрия. От последнего был сын Василий Юрьевич. Он-то первый и стал называться князем Шуйским.

Шуйским был и Василий Иванович — последний царь из рода Рюриковичей (годы правления 1606-1610). После него на российский престол взошла династия Романовых.

Страдала Шуя, как и другие русские города, от врагов. В 1539 году в числе потерпевших от набега Казанского хана Сафа-Гирея упомянута и Шуя — она была разграблена.

В 1548 году царь Иван Васильевич Грозный отдал городок Шую в кормление боярину Игнатию Борисовичу Голохвастову, а в 1549 году после смерти Сафа-Гирея Иван Грозный предпринял поход на Казань, и один из его передовых полков собирался в Шуе из шуян.

В 1565 году Иван Грозный разделил всё государство на опричнину и земщину. 19 городов, в том числе и Шую, с их волостями и доходами он объявил своей собственностью. Выбрал тысячу телохранителей из князей, дворян и боярских детей и дал им поместья в своих городах, а тамошних владельцев пересилил в другие места. В 1572 году по духовной грамоте Ивана Грозного Шуя переходит в наследство его сыну Фёдору.

В XVII веке в Шуе было немало усадеб русской знати: бояр и князей Черкасских, князей Д. М. Пожарского, И. И. Шуйского, Г. С. Куракина, И. И. Гундорова, княгинь А. П. Скопиной-Шуйской и М. И. Борятинской и других. Большинство из них назывались «осадными дворами», поскольку представляли собой небольшие крепости, способные вести самостоятельную оборону. В августе – сентябре 1738 года в Шуе проживала дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Она любила охотиться в местных лесах.

Ремесленные традиции

В 1781 году императрица Екатерина Великая издаёт указ об образовании Владимирского наместничества и утверждает герб города Шуи. Старинный герб представлял собой щит, разделённый на две части. В верхней стоящий на задних лапах львиный леопард – символ губернского города Владимира. А в нижней части – кусок мыла. Почему? Одним из самых древних местных промыслов было мыловарение. На Борисоглебскую ярмарку съезжались специально за шуйским мылом со всех концов Руси. Поэтому на шуйском гербе императрица повелела изобразить «на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы».

Много было здесь и кожевенных, и овчинно-шубных мастерских. Ещё при Петре I шуяне выполняли заказы на изготовление полушубков и рукавиц для армии, на поставку кожи для казённых нужд. Зажиточные мастера не только имели городскую артель, но и развозили материал по деревням, где на них работали крестьянские семьи. Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов около 1200 швецов (то есть портных), работавших в Шуе и уезде, еженедельно поставляли в армию до 15 тысяч полушубков.

На Всероссийской выставке кустарной промышленности в 1902 году обратили на себя внимание изделия мещанина из Шуи В. Н. Фролова. Он с небольшой артелью шил полушубки для флота, снабжал ими далёкий Сахалин, торговал в Москве и Петербурге, вывозил крупные партии в Польшу. Шкуры закупал на Колывань, в Семипалатинск, Акмолинск. Годовая выручка его мастерской достигала почти 12 тысяч рублей. Ремесло было наследственным, семья занималась им более сорока лет.

Фото: azbyka.ru

Издавна Шуйско-Ивановский округ славился производством льняных тканей. Этим заинтересовался Пётр I. В 1720 году по его указу в соседнем с Шуей селе Кохме голландский мастер И. Тамес устроил первую полотняную мануфактуру. Часть денег дала казна, часть вложил сам Тамес, остальное добавило «кумпанство» местного купечества. Шуяне быстро оценили выгоды нового предприятия, и в 1755 году купец Я. Игумнов открыл полотняную фабрику в самой Шуе. Ему покровительствовал Р. Л. Воронцов, став Владимирским наместником. По преданию, он приезжал в Шую, чтобы наблюдать за развитием фабричных дел. За Игумновым последовали Шиловы, Корниловы, Носовы, Холшевниковы, и к середине XIX века в Шуе работало 17 различных ткацких фабрик и 8 ситценабивных. Даже сейчас шуйские ткани и изделия из них высоко ценятся.

Архитектурные традиции

Архитектуру Шуи определяли храмы. К 1917 году в городе было двадцать церквей. Шедевром русского зодчества первой половины XIX века считается комплекс Воскресенского собора с его всемирно известной 106-метровой колокольней — первой в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов. В 1891 году на третий ярус колокольни подняли седьмой по величине колокол в России весом 1270 пудов. Он был отлит в Москве на средства крупнейшего фабриканта М. А. Павлова. С 1991 года Воскресенский собор является подворьем Свято-Николо-Шартомского мужского монастыря — шуйской православной обители, известной с 1425 года.

В 1922 году большевистские власти Шуи по указанию из Москвы приступили к изъятию церковных ценностей, в том числе освящённых предметов, которые использовали священнослужителя при службах. 15 марта 1922 года прихожане и священники Воскресенского собора вышли на Соборную площадь, чтобы защитить храм от разграбления. Для подавления народного выступления власти применили военную силу. По людям, в том числе женщинам и детям, был открыт пулемётный огонь. Четверо шуян и среди них девочка-подросток были убиты на месте.

Что означает название города шуя

Названию крепости-города Шуей послужило то, что он построен на левом берегу реки Тезы, славянское слово Шуя обозначает левая сторона. Историк Болтин в описании Владимирского Наместничества говорит, что Шуя на сарматском языке значит Столица.

3. Городище, XIV-XVI вв. Территория города, левобережная терраса р. Теза (левый приток р. Клязьма), возвышающаяся над рекой на 15 м., при устье р. Сеха. Обследовалось в 1985 г. А.В. Уткиным. Площадка трапециевидной в плане формы размерами 370х270 м. ориентирована по оси северо-восток – юго-запада, в древности была обнесена валом и рвом. По описи 1708 г. длина вала по периметру составляла ок. 1100 м., высота вала относительно площадки – 4 м., относительно рва – 14-18 м. С трех сторон окружали его рвы, с четвертой (северной) река Теза.

В настоящее время площадка застроена, от укреплений сохранились лишь остатки рва с северо-востока, юго-востока и юго-запада, в середине которых прослеживаются признаки древних воротных проездов в крепость.

На валу находилась деревянная стена с четырьмя по углам башнями и трое ворот, которые назывались: на востоке Никольские с церковью над ними Св. Чудотворца Николая, на юге Телешевские и на западе Тайницкими. В крепости находились храмы: соборная деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделами Святых Иоанна Предтечи и Благоверного князя Владимира Киевского, и деревянная церковь Св. Алексея человека Божия. Административные учреждения города: тюрьма, Губный двор, Съезжая изба, Наместнический (Воеводский) двор; дома князей и бояр: Шуйских, Черкасских, Барятинского, Пожарского, Гундорова, Телятьевского и Мезенцского; дворян: Кайсаровых, Бражниковых, Каблуковых, Казимировых, Бабкиных, Волковых, Собакиных, Мишуковых, Кашинцева, Басанова, Кишкина, Сечинова, Алалыкина, Колобова и др.; подворья монастырей: Суздальского Николо-Шартомского и Троицкого; дворцовых сел: Дунилова, Гориц и Лежнева. Все боярские и дворянские дома в актах того времени названы осадными дворами. Во время неурядиц и междоусобиц домашних, набегов татар, литвы и поляков бояре и дворяне, проживающие около Шуи в своих Отчинах и Поместьях, при приближении неприятеля, находили единственным спасением укрываться в укрепленный город Шую: сюда спешили они с семействами и имуществом под защиту крепости и войска, и сами несли службу во время пребывания в городе наравне с войском.

Городище являлось центром средневекового города Шуя, впервые упомянутого под 1539 г. в связи с разорением его казанскими татарами.

Город был основан, видимо, не ранее XV в., когда в письменных источниках упомянуты князья Шуйские.

Посад (пригородок, предместье).

Рядом с крепостью по берегу реки стал строиться и населяться, как выражаются древние грамоты, пригородок, т.е. предместье или посад, который по церкви Св. Бориса и Глеба именовался Борисоглебским, и в этом значении стал известен под именем Борисоглебской Слободы и посада Шуи, что в сущности обозначало одно и тоже.

В грамоте царя Иоанна Васильевича IV Грозного, данной в 1574 году, говорится, что вотчина дворян Лазаревых находится близ самой Шуи в Борисоглебском или Шуйском стану, также упоминается часто в старинных актах о Борисоглебской Церкви, как о приходской у целой волости.

Кроме Борисоглебской церкви (в последствии Крестовоздвиженская) на посаде были построены церкви: Козьмо-Демьянская (в последствии Спасская), Никольская (в последствии Воскресенский собор) и Троицкий мужской монастырь (Монастырь упразднен в 1765 году и обращен в приходскую Троицкую церковь; место это, удаленное от центра города, отведено для городского кладбища). На посаде проживало и войско; так, одна улица называлась Пищальной, где жили тогда пищальники или пушкари.

Мало-по-малу на посаде учреждалась и сосредоточивалась и Администрация как города, так и всего окрестного края: устроены были Земская изба, Таможня, Соляной двор, Конская изба, Кружечный двор, Изба приказных людей, Святительский двор, Гостиный двор, Убогий дом и Богадельни.

Под защитой городских укреплений и войска мало по малу образовался класс торговых и промышленных людей; поселившиеся на посаде жители получили название посадских людей, образовались ремесла и промыслы.

Василий Иванович Шуйский (1552 г.— 12 сентября 1612 г.) — представитель княжеского рода Шуйских, русский царь c 1606 по 1610 годы (как Василий IV Иоаннович).

В 1606 г. царь Василий Иоаннович Шуйский жалует Шуе уставную грамоту-один из драгоценнейших памятников Российского законодательства.

В 1609 году, в смутное для России время самозванцев, когда внутренние и внешние враги терзали Россию, шуйские жители, как верные сыны отечества, отреклись следовать постыдному примеру суздальцев, присягнувших самозванцу, известному под именем Тушинского вора. Они видели, что им грозит за это гибель от самозванца, однако, не смотря на угрозы поляков и русских мятежников, остались верными своему законному Царю Василию Ивановичу Шуйскому. И, действительно, русские изменщики и поляки излили всю ярость на город: они выжгли, разорили его до основания, как доносил об этом гетману Сапеге изменник русский, Суздальский воевода Плещеев. В это время неприятели сожгли и шуйскую деревянную стену с деревянными башнями, бывшую на городском валу.

Шуя действовала против поляков в этом году особенным ополчением под начальством боярина Федора Ивановича Шереметева.

В 1614 году царь Михаил Федорович пожаловал Шуе таможенную грамоту, в торговом отношении в то время для Шуи акт весьма важный.

В 1615-1616 гг. поляки и литва несколько раз делали набеги на Шую и грабили жителей. Старинные акты того времени говорят: польские и литовские люди приходили в Шую «воевати многажды». На посаде храмы Божии и Посадские дворы и лавки выжгли и разорили до основания, людей побили и платежные описи и всякие городские дела пожгли и ни каких дел не осталось.

В 1619 году Шуя снова подверглась разорению враждебных литовцев, казаков, черкес и русских мятежников, которые превратили город в прежние развалины и пепел. Вместо домов и церквей остались одни пустые места, и несчастные жители скитались где ночь, где день.

В 1629 г. Шуя подверглась пожару, из 154 дворов тягольных, на посаде сгорело 32 двора.

В 1640 г. сильный пожар, случившийся 15 августа, истребил в Шуе церкви Борисоглебскую и Крестовоздвиженскую, двор приказных людей, тюрьму, губный двор, таможню, кабак двор с товарами и богадельню. Сгорело 82 двора без остатка, да разломано 42 двора. В акте об этом пожаре сказано: от того пожара Шуяна разорилась до конца и разбрелись кормитца по миру.

В 1649 г. царь Алексей Михайлович указом предписал Шуйскому воеводе Змиеву, употребить самые строгие меры об искоренении оставшихся языческих обрядов, именно: на вечери Рождества Христова коледи и усеня и плуги не кликати, бесовских сквернословных песен не петь, в субботу на Воскресенье и в праздники бань не топить, и в Воскресенье же платья не мыть… и матерно не браниться, пьяным не ходить, бород не брить и на качелях не качаться.

В 1652 г. пожар, случившийся 4 апреля, в Шуе опять истребил на посаде много домов, но храмы Божии и Гостиный двор уцелели.

В 1654 г. Шуя была поражена ужасным бедствием. Смертоносная язва, свирепствовавшая в то время в России, появилась в Шуе; с 1-го сентября и по 12-е октября поражала жителей в сильной степени; в течении сего времени в Шуе померло 560 человек, осталось 610 человек. Памятников сего бедствия служит часовня при Спасской церкви, сооруженная вскоре после моровой язвы усердием шуйских граждан. Во время свирепствования язвы жители Шуи рассудили написать икону Смоленской Богоматери. Между жителями города нашелся иконник Герасим Тихонов; ему-то поручили жители написать Св. Икону. С благоговением приступил Тихонов к написанию Образа и при самом начале поражен был удивлением: невидимая сила изменила первоначальный очерк его Образа; исправивши его, он на другое утро увидел Образ опять измененным, что счел уже за чудо и продолжал писать по изменившемуся Очерку; по написании и принесении Св. Иконы в церковь, начались чудеса; язва стала уменьшаться и вскоре прекратилась совершенно.

9 мая 1662 г. сгорели Крестовоздвиженская церковь, губный двор, таможня, гостиный двор, ряды, дворы, житницы и в лавках товары – все погорело без остатка.

В 1667 г. по указу царя Алексея Михайловича и патриарха Иосафа прибыла в Шую особая Комиссия под главным управлением архиепископа Суздальского и Торусского Стефана для исследования чудес от вновь написанной иконы Смоленской Божией Матери. Комиссия состояла из 5 архимандритов, 2 игуменов и 1 протоиерея. Истина чудес была подтверждена и описана. Святая Икона стала известна под именем «Шуйской Смоленской» (память 15 ноября по н. ст.). Вскоре из приходской Воскресенской деревянной церкви, где находилась Св. Икона, был воздвигнут каменный пятиглавый храм и в 1690 г. переименован в собор.

В 1682 году в мае месяце в Шуе проездом в Москву из места своего жительства – г. Луха, останавливался боярин Артамон Матвеев. Он проезжал тогда городом не как опальный, но как знаменитый боярин. Ехал он через Шую с великой пышностью и забрал у шуян не малое количество людей, вероятно, для сбережения себя в пути.

В 1686 г. царями Иоанном и Петром Алексеевичами и царевной Софией Алексеевной, дана Шуе особенная жалованная грамота о том, чтобы не застраивали реки Тезы мельницами и мостами, и тем самым не препятствовали судоходству по Тезе из реки Клязьмы до Шуи. В 1686 г. с судового хода по реке Тезе в казну получено дохода 1124 руб. 3 алтына и 5 денег. Такой доход, судя по дороговизне монеты, в то время считался огромным.

В 1699 г. царь Петр Алексеевич пожаловал шуян льготной грамотой, в которой написано: которые мертвыя тела на ихъ городской земле явятся, поголовныхъ денегъ не брать.

Древнее состояние города Шуи в кон. XVIII в. (Шуйская крепость-острог, Таможня и соляной двор, Кружечный двор, кабаки и винокурня, Улицы, дома и площади, Съезжая изба и Воеводский двор, Губной двор, Земская изба, Святительский двор)

Заводы, фабрики, ремесла, промышленность и земледелие гор. Шуи в кон. XVIII в. (Гостиный двор и торговля, Количество земли и казенные доходы с посада, О Шуйско-Суздальском иконописании)

В 1705 г. грамотой в Шую от царя и великого князя Петра Алексеевича, «велено всякаго чину людямъ, кроме духовенства, бороды и усы брить и платье носить немецкое», в этом же году был прислан Указ, об отобрании у купецких людей дубовых гробов и о передачи их в монастыри.

В 1708 г. Шуя причислена к новоучрежденной Московской губернии.

В 1710 г. сильный пожар, при порывистом ветре, 12 июля истребил город Шую, церкви соборные и приходские каменные обгорели, деревянные и с колокольнями сгорели дотла, также сгорели земская изба, таможня, долговая изба, гостиный двор, винный выход, питейная и конская избы, ряды и лавки с товаром, мыльные и кожевенные заводы – все погорело без остатка, из 208 дворов посадских осталось только 13 дворов, так что Шуя совершенно опустела.

В 1719 г. в росписи Московской губернии на девять провинций, Шуя причислена к провинции Юрьев-Польской.

В 1722 г. император Петр Великий, проезжая в Персидский поход, посетил город Шую. Предание говорит, что он заехал в Шую единственно для того, чтобы исполнить свое обещание – помолиться Иконе Шуйской-Смоленской Богородицы, прославленной чудесами и некогда исцелившей Царя от тяжкой болезни.

В 1737 г. государыня цесаревна Елизавета Петровна осчастливила в этом году город Шую своим пребыванием,- она провела в Шуе август и сентябрь месяцы, в бытность свою не редко посещала Воскресенский собор, имея особое благоговение к Чудотворной иконе Шуйской-Смоленской Богоматери. В хорошую погоду прогуливалась по городу верхом на красивой лошади, имея на себе платье темного цвета, а на голове шапочку, также несколько раз с окружными дворянками изволила ездить на охоту.

7 мая 1766 г. утром в 9 часов в Шуе на посаде произошел пожар, сгорело из казенного имущества: амбар с солью, два кабака, два выхода с запасным вином, строение Городового Магистрата с делами, конская изба и 5 Богаделен, домов обывательских из 317, сгорело 117, лавки, амбары и шалаши на площади всё погорело без остатка, но храмы остались все целы и невредимы.

В 1770 г. опять Шуя истреблена пожаром, который случился в самый Духов День в 10 часов утра. От этого пожара обгорела Спасская церковь и при ней каменная часовня. После этого пожара город распланирован по составленному в 1771 году плану землемером М. Хомяковым.

Вид города Шуи с северной стороны

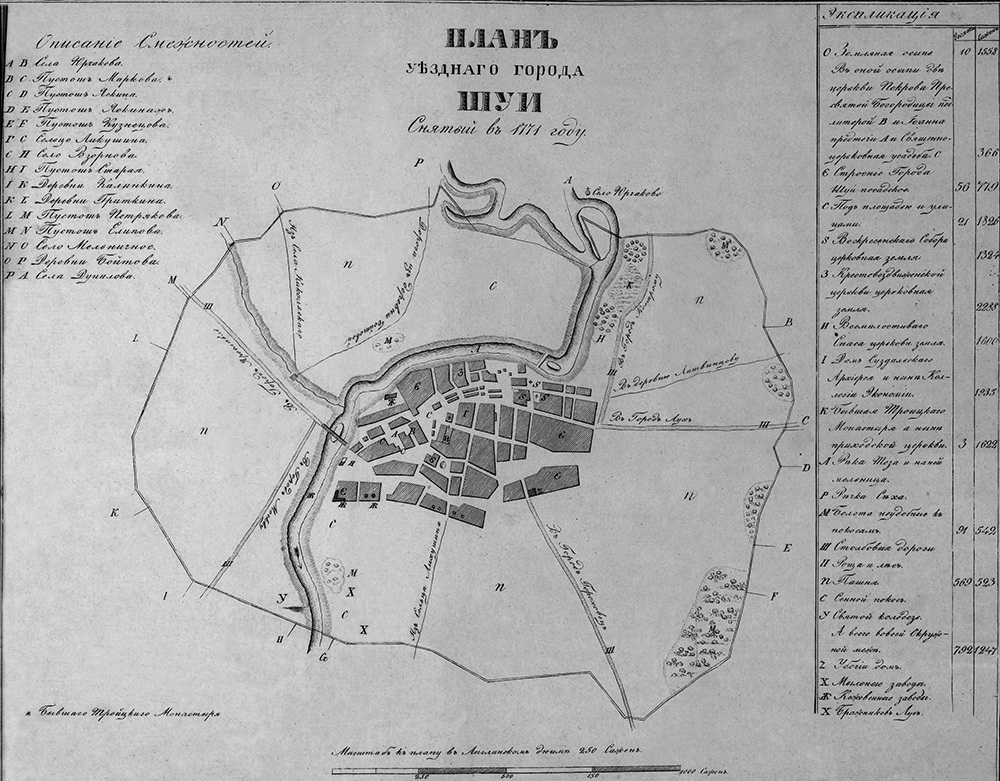

План уездного гор. Шуи в 1771 году

Владимирская губерния была образована по именному Указу Екатерины II 2 марта 1778 года.

Указом Екатерины II от 1 сентября 1778 года губернию преобразовали в наместничество, которое просуществовало до 1796 года.

Шуйский уезд был образован в 1778 году в составе Владимирского наместничества.

Герб Шуи

В 1781 г. российская императрица Екатерина Великая утверждает герб города Шуи. Старинный герб Шуи представлял собой щит, разделенный на две части. В верхней части стоящий на задних лапах львиный леопард – символ губернского города Владимира; в нижней части – «на красном поле брус мыла, означающий славные находящиеся в городе мыльные заводы».

Мыловарение было самой древней промышленностью города Шуи, первое упоминание о них находим в писцовой книге Афанасия Векова 1629 г. Уже в XVI в. определился промышленный характер города Шуи. Наряду с мыловарением другим старинным промыслом Шуи был овчинно-шубный. Он особенно процветал в XVI-XVII вв., поэтому царя Василия Шуйского в народе называли «шубником».

В 1788 г. высочайше конформирован план города Шуи, составленный землемером М. Хомяковым.

В 1792 г. был самый ужасный пожар, известный у жителей Шуи под именем Покровского. Пожар произошел 10 октября в полночь и начался в лавках близ Спасской церкви. Спасская и Крестовоздвиженская церкви обгорели, не могли даже спасти церковной утвари, которая вся сгорела, улицы: Загостинье, Пищальная, Заболотье и много заводов сгорело. Жертвой этого пожара было более 200 домов.

С 1796 г. Шуйский уезд в составе Владимирской губернии.

Шуйское духовное училище было открыто 24 сентября 1816 года в здании близ колокольни Воскресенского собора, пожертвованном купцом Носовым.

В 1831 году, в июле месяце жители Шуи были поражены холерой, от которой умерло более 300 человек. Жители Шум прибегнули к своей Заступнице Чудотворной иконе Смоленской-Шуйской Богоматери, наложили на себя семидневный пост, обнесли Святую Икону кругом города, и болезнь стала прекращаться. Вследствие чего жители учредили крестный ход в воспоминание избавления от холеры, который исполняется каждый год 28 июля.

5-го мая 1823 года помещица Екатерина Ивановна Барсукова обратилась к Владимирскому губернатору с ходатайством о разрешении «доставить удовольствие здешней шуйской публике» — дать в городе Шуе ряд спектаклей силами своего домашнего Крепостного театра.

12 мая 1837 г. Шую посетил Наследник, будущий Император Александр Николаевич (см. Путешествие государя наследника цесаревича Александра Николаевича в 1837 г. по Владимирской губернии). При стечении многочисленного, со всех сторон стекшегося народа Государь Наследник прибыл прямо в Воскресенский собор, где прикладывался к Чудотворному Образу Смоленско-Шуйской Богоматери, и благосклонно принял поднесенную протоиереем собора икону Шуйской Богоматери. Из собора Наследник заехал в Крестовоздвиженскую церковь; осмотрев богатство этой церкви, отправился в квартиру в дом почетных граждан, купцев Киселевых. Переночевав, Наследник отправился из Шуи по тракту в село Иваново. В свите Августейшего путешественника находился тогда русский поэт Жуковский Василий Андреевич.

10 июля 1837 г. было вновь открыто судоходство по реке Тезе. Существующее исстари судоходство по реке Тезе было прекращено застроенными мельницами в царствовании Анны Иоанновны в 1732-1733 гг., и река Теза целое столетие не имела судоходства. Мысль возобновить это полезное учреждение принадлежала Мануфактур Советнику шуйскому купцу А.И. Болотову.

5 ноября 1844 г. была освящена Васильевская церковь в Киселевской больнице гор. Шуи.

11 августа 1847 г. в 4 часа по полудни в Шуе произошел довольно значительный пожар. При сильном ветре истреблено 10 каменных и 68 деревянных обывательских домов, каменный общественный дом, корпус деревянных лавок и казенный питейный дом; убыток достиг суммы 247000 руб. серебром.

Город и посад были деревянные, при том же построенные очень часто; беспорядочное расположение улиц, переулков и даже самих площадей, по которым с трудом можно было пройти и проехать – все это давало обильную пищу огню и отнимало все средства к сохранению не только имущества, но не редко и самой жизни; а какие средства в старину имелись для тушения пожаров? Совершенно никаких, единственное средство было разламывать дома, даже целые улицы, и так иногда останавливался огонь. Шуя в древности была окружена огромным лесом, который не имел дорогой цены и поэтому сгоревшие дома вскоре выстраивались вновь, и жители с покорностью ожидали и испытывали вновь те же несчастья.

В 1848 году жители Шуи снова были поражены холерой, от которой в городе умерло 196 человек. Затем ею же были поражены в 1853 году. Такая же губительная язва поразила шуйских граждан в 1871 году. Эпидемия началась с 15 августа и продолжалась до 1 октября; умерло тогда не менее 300 человек.

На противоположной стороне старинного города по правому плоскому берегу тезы расположилась часть нового города, которая начала возникать и устраиваться с 1832 года. В новоотведенных кварталах находились по большей части фабрики и заводы, бумаго-прядильно-ткацкая мануфактура г-на Попова, заварки всех ситце-набивных фабрик; часть нового города жители именовали Заречной стороной. Город соединялся между собой через реку Тезу одним большим постоянным мостом и другим малым временным, который при разлитии Тезы весной собирался. Заречная сторона была разделена на две стороны – Восточную и Западную речкой Сехой, которая с северной стороны впадает в Тезу. Через Сеху для соединения обеих сторон был устроен постоянный мост.

Город Шуя в 1861 году

Торговые и фабрикантские дела в Шуйском крае в 1863 году.

В 1863 г. Шуя имела 55 кварталов, 5 площадей, 7 корпусов лавок, 1 пристань, 72 улицы и переулков. Улицы шли по ровной местности и расположены были довольно правильно, ширина улиц от 40, 20, 15, 10 и до 6 сажен, проулки от 3 д о10 сажен; пространство площадей торговой, лесной, конной и двух заречных и пристани на реке Тезе занимало до 25 десятин, торговая площадь и до 20 улиц вымощены каменной мостовой в количестве 25000 квадратных сажен; мостов в городе 3, мостиков каменных 4, деревянных 2, первые через реки Тезу и Сеху, а последние внутри города через потоки; съездов к реке 6, прудов 5, колодцев 76, огородов общественных 1, частных 46, садов обывательских 42, кладбищ 2, один собор и 5 приходских церквей.

Построек казенных в Шуе находится: каменный двух-этажный корпус присутственных мест, где помещаются: Уездное Казначейство, Уездное Полицейское Управление, Дворянская Опека, Уездный Суд и квартира бывшего городничего; каменный тюремный замок и арестантская; 2 винных магазина: один каменный внутри города, второй деревянный за городом, состоящий из трех корпусов обгороженных в один двор; 5 деревянных питейных домов, 3 деревянных соляных амбара, каменный дом для духовного училища, 1 каменный и 2 деревянных дома, где помещаются светские училища, квартира штатного Смотрителя и публичная Библиотека; построек принадлежащих городу: каменный двух-этажный дом, где помещаются: Городская Дума и Квартирная Комиссия, 2 каменных дома над лавками, в одном из них помещаются Городовой Магистрат, Словесный и Сиротский Суды, во втором – гостиница для приезжающих, каменные двух-этажные казармы для внутренней стражи с деревянными службами, баней и цейхгаузом, каменный двух-этажный дом на торговой площади, занимаемый трактиром, 2 каменных и 5 деревянных корпусов торговых лавок, каменные городские весы (ванена), деревянная водяная мукомольная о шести поставах мельница, 2 пожарных деревянных депо с конюшнями и жилыми зданиями для пожарной команды, одно депо находится близ корпуса присутственных мест, другое за рекой Тезой в новоотведенных кварталах, 4 деревянных полицейских будки, и до 80 столбов с фонарями для освещения города. К зданиям, принадлежащим городу, следует отнести и здания Киселевской Больницы, в которой помещалась и Городская Больница для чинов военного ведомства.

Всех домов в городе с прилегающей к нему солдатской слободой – 107 каменных, 722 деревянных, всего 829, считая в том числе и фабричные заведения.

Приписанных к городу Шуе, числилось лиц податного состояния в 1862 г.: Мещан 1630 семейств – 3263 муж., 2847 женс. душ.; Купцов 1-й гильдии 1 семейст., 2-й гильдии 21 семейст., 3-й гильдии 160 семейст. – 566 муж., 614 жен. душ.

Всего 1812 семейств: 3829 муж., 3461 женск. душ.

В городе проживало с иногородними: Духовенства – муж. 112, женск. 115; Дворян потомственных – муж. 27, жен. 53; Дворян личных и разночинц. – муж. 229, жен. 255; Почет. Гражд. и купцов всех гильдий – муж. 290, жен. 375; Мещан – муж. 1920, жен. 2100; Военных чинов – муж. 240, жен. 282; Почтальонов и Фельдшеров – муж. 20, жен. 28; Вольно-отпущенных – муж. 36, жен. 48; Крестьян казенных – муж. 13, жен. 18; Крестьян временно-обязанных – муж. 26, жен. 40.

Мастерового, ремесленного и фабричного народа на фабриках и заводах находилось: муж. и жен. 5360 чел., следовательно население Шуи в 1862 г. простиралось до 11,587 человек обоего пола.

В 1862 г. родилось в Шуе 190 муж. и 193 жен. пола; умерло 164 муж. и 132 женского пола, браков православных было 71.

4 июля 1866 г. в Шуе происходило торжество в честь Пятидесятипятилетнего юбилея протоиерея Шуйской Васильевской Больничной церкви о. Андрея Васильевича Архангельского.

Команда внутренней стражи помещалась в городских казармах; во время рекрутского набора в городе и прохода через город солдат жители отправляют повинность натурой. При раскладке налогов с недвижимых имуществ в доход города жители вносят поземельных денег 1979 руб. 2 ½ коп., налога нового вместо подушных в казну, с недвижимых имуществ всего города (как с частных так и с общественных) оцененных в 400 000-2 000 руб.; при подаче капиталов вносится с 1 гильдии в доход города и на разные учреждения 12 руб. 50 коп., с 2-й гильдии 4 руб. за полгода…

Первое женское Училище 2-го разряда было основано в г. Шуе в 1860-м году. В 1873-м году, по ходатайству городского общества, Училище было преобразовано в Прогимназию, а в 1877 году — в семиклассную Гимназию с приготовительным классом. В 1880 г. Шуйская женская гимназия переехала в новый дом.

Учебных заведений в городе находилось: Духовное приготовительное Уездное училище, 5 училищ светских: Приходское, Уездное, женское и две частных приготовительных школы. Учащихся в духовном училище 180 мальчиков, в светских училищах 155 мальчиков, в женском 82 девочки, в 2-х частных школах 48 мальчиков и 15 девочек, всего 480 человек. Преподавателей: учителей и учительниц 16 лиц. в женском училище девочки учатся бесплатно.

При Уездном светском училище находится Публичная Библиотека, которая открыта в 1861 году, её основанием послужили книги Училищной Библиотеки, но более пожертвования от лиц частных. Купцы: Гундобин, Лядов и Борисов достаточно пополнили Библиотеку жертвуемыми книгами. Почетный смотритель, купцы: Попов, Посылины, Щеколдин, Калужские, Волков, Листратов, Гундобин, Борисов и др. пожертвовали деньгами до 500 руб. в 1863 г. Библиотека имела до 1120 наименований книг, составляющих более 3500 томов, Библиотека получала в 1863 г. 32 экземпляра газет, журналов и др. периодических изданий. Получающих книги, газеты и журналы на дом: членов-жертвователей – 29, простых подписчиков – 22, всего 51; подписная цена за чтение книг и журналов в год – 3 руб. в полгода 2 руб., в месяц 50 коп.

Учебные заведения уездного гор. Шуи.

Промышленность и торговля

Развитию промышленности и торговли в Шуе способствовало удобное положение города на судоходной реке Тезе.

В 1849 г. в Шуе находилось 20 фабрик и заводов, на которых было выработано товаров на сумму 2,075,200 руб.; обороты торговли города простирались на 389,800 руб. серебром.

В 1861 г. в Шуе находились следующие фабрики и заводы:

Хлопчато-прядильно-ткацкая бумажная Мануфактура – 1; ткацких миткалевых, наночных китаичных – 19; ткацких пестрядных, холстиночных и сарпиночных – 30; ситце-набивных – 17; отбельных – 6; красильных – 6; химических – 1; воскобельных-свечных – 1; сально-свечных – 2; гравирное – 1; скорняжно-меховых – 3; кожевенных – 7; овчинно-шубных – 19; водочный – 1; пиво-варенных – 2; всего 116 фабрик и заводов; на которых сработано товару на 4,462,240 руб.; рабочего народа при фабриках в самом городе находилось 4616 человек, в уезде занято было работами 15,523 чел., в течении года выдано им за заработок денег 414,700 руб. серебром.

Мастерские, ремесленные и промышленные заведения в городе с мануфактурой, фабричной и заводской деятельностью явились и развились довольно значительно. Одни из них необходимы для фабрик и заводов, другие составляли необходимость города, были и такие, которые существовали только потому, что в Шуе имелись зажиточные жители. В 1861 г. всех артелей, мастерских, ремесленных, рукодельных и промысловых находилось до 40 наименований, в них находилось 941 чел., ими получено за работу и свои рукоделия 173,300 руб. сер. По количеству людей более прочих составляли артели: плотников до 200 человек, каменщиков и штукатуров до 100 чел., кузнецов, чеканщиков и медников до 80 чел., мостовщиков и печников д о50 чел., живописцев, моляров и кровельщиков до 60 чел., столяров и каретников до 40 чел., портных и сапожников до 140 чел.

Шуя славилась ярмарками, учрежденными в 1836 г. Тогда для ярмарок был выстроен деревянный гостинный двор.

Знатнейших ярмарок во Владимирской губернии в сер. XIX века было 9, из которых две бывали в городе Шуе. Одна летняя, начиналась с 9-го воскресенья по Пасхе и называлась Шуйско-Смоленской, в этот день был издавна учрежден вокруг города крестный ход, на богомолье приходило много богомольцев верст за 100 и более; стечение народа доходило до 20,000 чел., но к вечеру народ этот весь расходился. Другая ярмарка зимняя, начиналась с 21-го ноября – дня Введения во храм Божией Матери и называлась Введенской. В 1854 году привезено было на нее товаров на 78,300 руб. сер., а продано на 25,700 руб. сер. Обе ярмарки продолжались по две недели. На шуйских ярмарках в 1861 г. продано всех товаров: на Смоленской – 15,000 руб. сер., на Введенской – 25,000 руб. сер.

Торговать в Шую приезжали иногородние и иностранные купцы – в 1654 г. в гостинном дворе была лавка английско-архангельской торговой компании, привозившей товары из Архангельска.

Торговля Шуи разделялась на торговлю каждодневную и торговлю базарную по вторникам. Каждодневная торговля удовлетворяла потребностям живущих в городе. Торговля базарная удовлетворяла как живущих в городе, так и всю окружность жизненными припасами и другими сельскими произведениями, которые в базарные дни бывали и дешевле и в большем количестве.

Постоянная торговля в Шуе в 1861 г. имела следующие обороты: каждодневная – 843,300 руб., базарная – 2,366,700 руб., что составляет с ярмарками сумму в 3,250,000 руб. сер. Более значительные обороты по торговле составляли: хлебом и провизией около 786.000, хлопчато-бумажной пряжей ок. 645.000, разными питьями до 300.000, лесного материала (бревен, теса и дров) до 290.000, овощным, колониальным и москотельным товаром до 200.000, строительных материалов (кирпич, известь, алебастра, камень) до 100.000, железом до 100.000, Панским и Суровским товаром до 150.000, овчино-шубным до 180.000, кожаным товаром (сырым и выделанным) до 62.000, рогатого скота и лошадей до 60.000 руб. сер., прочими товарами обороты составляли менее.

Для торговли в городе находились открытыми в общественных корпусах и в частных домах 265 лавок; в 1861 г. в Шуе было Ренсковых погребов – 3, питейных домов – 6, штофных лавочек – 4, трактиров – 3, харчевен – 3, гостиниц с номерами – 2, постоялых дворов – 9.

К 1 июля 1863 г. в Шуе находилось: трактиров – 6, харчевен – 2, съестных лавочек – 3, постоялых дворов – 8, гостиниц с номерами – 5, оптовых складов – 5, Ренсковых погребов – 10, питейных домов – 65, лавочек штофных – 5, буфет – 1, водочных заводов – 2, пивоваренных – 2…

Хлебопашеством в городе в 1861 г. занимались из мещан и купцов до 50 чел., у которых это занятие не составляло главного промысла; земли под посев хлеба в трех полях находились около 300 десятин. Хлеба высеивалось ржаного до 300 четвертей, ярового до 1000 четвертей; урожай хлеба на шуйских полях бывал: ржаной сам – 5, яровой сам – 6 и более. Хлебопашество городское доставляло ту выгоду жителям, что делало солому и мякину дешевыми, без чего бы цены на корм для скота были бы в городе намного больше; хлебопашество приносило хлеба на сумму до 25,000 руб.

Продукция посылинских мануфактур была удостоена большой золотой медали на Первой Всероссийской выставке мануфактурной промышленности в Санкт-Петербурге в 1829 г. «Этот купеческий дом в Шуе искони богатый, расчетливый и настойчивый в исполнении задуманных предприятий, имеет все средства вещественные и невещественные, чтоб сделать свою прядильную фабрику одним из первых заведений в государстве», – так русский писатель Дмитрий Шелехов в сер. XIX в. отзывался о тех, кто стоял у истоков шуйской текстильной промышленности.

Шуйское купечество сыграло важную роль в благоустройстве и создании архитектурного облика города.

Шуя всегда была связана с российской культурой. Шуйское духовное училище, одно из старейших в России, закончил Иван Владимирович Цветаев, создатель московского Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина, знаменитая «Волхонка», отец выдающейся поэтессы «серебряного века» Марины Цветаевой).

Шуя – родина Бальмонта Константина Дмитриевича, замечательного лирика, «стихийного гения» русской поэзии, который по праву считается зачинателем русского символизма.

В шуйской земле покоятся все предки поэта, здесь сохраняются в неизменном историко-культурном ландшафте XIX – нач. XX в. дом поэта, здания гимназий, где он учился и другие мемориальные места (парк, территория усадьбы родителей и т.д.).

История шуйской земли находит свое отражение в богатой коллекции Шуйского историко-художественного и мемориального музея.