Что означает понятие клонирование

КЛОНИРОВАНИЕ

Полезное

Смотреть что такое «КЛОНИРОВАНИЕ» в других словарях:

КЛОНИРОВАНИЕ — [ Словарь иностранных слов русского языка

клонирование — КЛОНИРОВАНИЕ процесс создания генетически идентичных копий живых организмов (или их фрагментов: молекул, клеток, тканей, органов и т.д.). Термин «К.» происходит от греческого слова klon, что означает веточка, побег, черенок. С процессом… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

клонирование — сущ., кол во синонимов: 1 • воспроизведение (38) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

клонирование — Процесс создания устройства, которое с точки зрения пользователей не отличимо от широко известного устройства. Благодаря клонированию выпускаются компьютеры различных производителей, которые используют программное обеспечение и внешние устройства … Справочник технического переводчика

Клонирование — в Викисловаре … Википедия

клонирование — воспроизведение генетически однородных организмов (клеток) путём бесполого (вегетативного) размножения. При клонировании исходный организм (или клетка) служит родоначальником клона – ряда организмов (клеток), повторяющих из поколения в поколение… … Биологический энциклопедический словарь

клонирование — 1) образование идентичных потомков (клонов) путём бесполого размножения. В результате клонирования появляются популяции клеток или организмов с одинаковым набором генов (генотипом). Клонирование бактерий происходит в ходе простого деления клеток … Энциклопедический словарь

клонирование — мист. 1) в технике создание ПЭВМ, аппаpатно и пpогpаммно совместимых с ПЭВМ фиpмы IBM, другими фирмами. 2) получение генетически идентичных особей, способ искусственного размножения живых биологических организмов путем выращивания целого… … Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

клонирование — cloning клонирование. Cистема методов, применяемых для получения клонов ; К. многоклеточных организмов включает, например, пересадку соматических ядер (из клеток бластулы) в оплодотворенное яйцо с удаленными пронуклеусами; также К.… … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

Клонирование — (см. Клон) образование идентичных потомков (клонов) путем бесполого размножения. В 1997 г. в Великобритании осуществлено первое клонирование млекопитающих (овечка Долли) путем пересадки ядра соматической клетки в лишенную ядра яйцеклетку,… … Начала современного естествознания

Клонирование. Просто о сложном

Автор

Редакторы

Статья на конкурс «био/мол/текст»: 27 февраля 1997 года журнал Nature опубликовал статью эмбриолога и генетика Йэна Уилмата и его коллег об успешном клонировании овечки Долли. С этого момента не прекращались споры о целесообразности и этичности опытов по клонированию многоклеточных организмов. В том числе обсуждались вопросы клонирования человека.

Конкурс «био/мол/текст»-2019

Эта работа опубликована в номинации «Школьная» конкурса «био/мол/текст»-2019.

Генеральный спонсор конкурса и партнер номинации «Сколтех» — Центр наук о жизни Сколтеха.

Спонсор конкурса — компания «Диаэм»: крупнейший поставщик оборудования, реагентов и расходных материалов для биологических исследований и производств.

Спонсором приза зрительских симпатий выступила компания BioVitrum.

Такие слова, как «клонирование» и «клон», могут вызывать различные ассоциации, начиная от фантастических образов одинаковых людей из известного телесериала и, заканчивая историей появления на свет овечки Долли [1]. Но что же такое клон на самом деле?

Клон — группа генетически идентичных организмов или клеток. Если гены идентичны, то, по сути, клоны — одинаковые существа. «Под ударом» оказывается уникальность отдельного многоклеточного организма, в том числе, возможно, и человека [2].

Сегодня существует ряд этических преград для дальнейшего развития клонирования, тем более в отношении человека. Некоторые мировые религии считают клонирование человека недопустимым. В некоторых странах клонирование запрещено вообще. В части стран запрещено клонирование, при котором воспроизводится целый многоклеточный организм [3].

И хотя предметом споров является клонирование многоклеточных организмов, необходимо понять значение термина «клонирование» в широком смысле слова.

Клонирование в биологии — это появление естественным или искусственным путем нескольких генетически идентичных живых организмов. Термин в том же смысле нередко применяют по отношению к одноклеточным организмам и клеткам многоклеточных организмов.

Термин «клонирование» применим как к растениям, так и к животным. Все идентичные организмы, созданные путем клонирования, называют клонами.

Термин «клонирование» можно использовать в двух значениях.

Естественное клонирование

В действительности, клонирование свойственно и растительному, и животному мирам. Например, вегетативное размножение растений, деление бактерий, клональное размножение ящериц. В том числе рождение близнецов у людей — тоже пример естественного клонирования.

Искусственное клонирование

Это группа методов, при которых целенаправленно создаются клоны молекул, клеток, многоклеточных организмов.

Бактериальное клонирование — это целенаправленное создание и выращивание бактериальных клонов для биотехнологий.

Молекулярное клонирование, при котором получают клоны фрагмента ДНК, а затем вставляют в необходимые клетки.

Искусственное клонирование многоклеточных организмов. При этом виде клонирования можно создать клоны клеток, тканей, целого органа или даже организма. Именно искусственное клонирование многоклеточных организмов является предметом споров и разногласий научного сообщества, религии, и предметом этой статьи.

Немного о биологии размножения многоклеточных организмов

Совокупность наследственного материала клетки называется геномом. Многоклеточные организмы — эукариоты. Одной из особенностей эукариотических клеток является то, что наследственный материал находится в ядре клетки в виде хромосом, а также в виде кольцевидной ДНК в митохондриях.

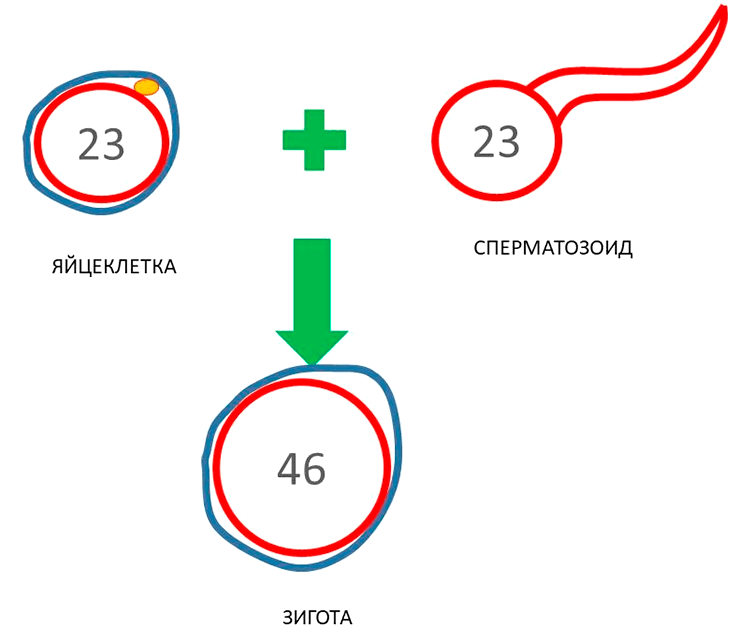

Хромосома — нитевидная структура, состоящая из ДНК и белков. Именно ДНК несет генетическую информацию. Например, в ядре клеток человека содержится 23 пары хромосом (то есть всего 46) [4]. В половых клетках человека содержится половина — 23 хромосомы. При соединении двух половых клеток — маминой и папиной — получается клетка зигота с 46-ю хромосомами (рис. 1). Зигота дает начало всем будущем клеткам и тканям организма. Таким образом, в естественных условиях все клетки многоклеточного организма несут генетическую информацию от своих отца (мужской гаметы) и матери (женской гаметы) [5]. Клетки, содержащие 23 хромосомы, называются гаплоидными, а содержащие все 46 хромосом — диплоидными. В организме млекопитающих все клетки, кроме половых, являются диплоидными соматическими [4], [6].

Рисунок 1. Результат оплодотворения — зигота человека

У разных млекопитающих — разное количество хромосом (см. табл.).

| Название млекопитающего | Количество хромосом диплоидного набора | Количество хромосом гаплоидного набора |

|---|---|---|

| Человек | 46 | 23 |

| Шимпанзе | 48 | 24 |

| Овца | 54 | 27 |

При клонировании нет процесса оплодотворения (слияния) двух половых клеток. У этого многоклеточного организма (клона) не будет отца и матери в общепринятом смысле слова. У него будет один генетический «родитель». Тот, чье ядро использовалось для клонирования.

Немного истории клонирования

У клонирования сложный и тернистый путь.

Можно сказать, что одной из основ клонирования является клеточная теория, разработанная Теодором Шванном в 1839 году. В 1866 году вышла статья Грегора Менделя по селекции растений, в которой впервые говорится о «единице информации». Таким образом были заложены основы генетики. В 1886 году профессор-зоолог Московского университета А.А. Тихомиров обнаружил возможность развития шелковичного червя из неоплодотворенного яйца. В 1892 году Г. Дриш впервые изучил, что происходит с генетическим материалом клетки во время ее деления, на бластомерах морского ежа. Группой ученых также было доказано, что генетическая информация содержится в ядре. В 1902 году два независимых исследователя, У. Саттон и Т. Бовери, описали хромосомы и объявили, что «единицы информации» Менделя находятся в хромосомах. В 1909 году Вильгельм Йоханнсен дал название этим «единицам информации». С этого момента они стали называться генами. В том же 1909 году советский ученый-гистолог А.А. Максимов впервые использовал термин «стволовая клетка» для клетки, которая дает начало другим клеткам. В 1910 году Томас Хант Морган начал определять расположение различных генов в хромосомах мушек. Можно смело сказать, что указанные исследования внесли фундаментальный вклад в развитие всех наук о живом, а также заложили основы клонирования.

В 40-х годах прошлого века советский ученый-эмбриолог Г.В. Лопашов проводил эксперименты по переносу клеточных ядер в энуклеированную (лишенную ядра) яйцеклетку земноводных. Аналогичные работы с земноводными проводили эмбриологи Т. Кинг и Р. Бриггс в США. В 50-х годах английский эмбриолог Д. Гордон пересаживал ядра соматических клеток в яйцеклетки лягушки. В 1963 году Тонг Дизхоу получал клоны карпа. В 1975 году были опубликованы результаты успешной работы Д. Бромхола по клонирования кроликов. В 1983 году Л.А. Слепцова и ее коллеги клонировали костистых рыб (вьюнов). В 80-х годах прошлого столетия ученый С. Вилладсен провел серию успешных опытов по клонированию сельскохозяйственных животных путем переноса в яйцеклетку ядра зародыша. В 1997 году Йэн Уилмат и Кейт Кэмпбелл из Шотландии объявили о прорыве: проведено клонирование овцы с использованием соматической, не зародышевой, клетки [1], [7]!

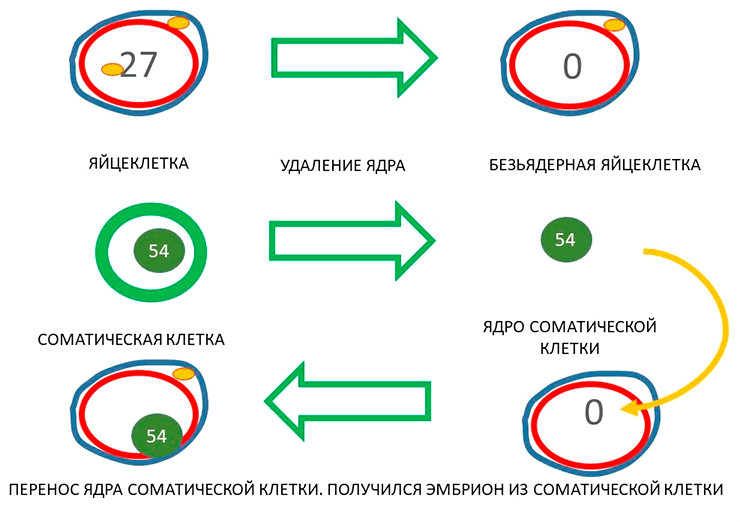

Долли — самка овцы, первое млекопитающее, которое смогли клонировать из зрелой соматической клетки путем замещения ядра. Технология получения этого клона была следующей.

При клонировании Долли использовали клетки двух «родителей» и «суррогатную мать» — еще одну самку овцы. От одного «родителя» брали яйцеклетку, из которой удаляли ядро. От второго брали ядро, извлеченное из соматической клетки (вымени). Внутрь безъядерной яйцеклетки первой овцы вводили ядро зрелой соматической клетки другой овцы. Затем физическим (электрическим) методом провоцировали процесс деления и образования эмбриона (рис. 2). После чего эмбрион переносили в матку «суррогатной матери» — овцы.

Рисунок 2. Схема клонирования овцы Долли

Потребовалось очень много попыток клонирования, прежде чем на свет появилась Долли. Ученые — биологи из Шотландии Йэн Уилмат и Кейт Кемпбелл — по праву могут считать себя «Родителями» Долли [1]. В 2003 году Долли пришлось усыпить из-за заболевания легких и артрита. После этого ее забальзамированное тело было выставлено в Королевском музее Шотландии.

В вопросе о клонировании остается много сложного и спорного. Необходимо соблюсти все этические нормы по отношению к живому [8]. Но исследования наверняка будут продолжаться. А мы должны понимать, что за словом «клонирование» скрываются не научно-фантастические рассказы, а реальная технология, которая может принести и практическую пользу.

Например, клонирование может помочь получить животных и растения с необходимыми параметрами, такими как плодовитость, устойчивость к болезням. Опыты с клонированием могут помочь в лечении болезней. Очень интересной является перспектива использования клонирования для восстановления популяции вымерших или вымирающих видов. Отдельного внимания заслуживают опыты терапевтического клонирования — получение культуры стволовых клеток для разработки новых методов терапии тяжелых заболеваний, например, онкологических [7].

Значение слова клонирование

Словарь Ефремовой

Словарь медицинских терминов

искусственное (в лабораторных условиях) получение клона.

Энциклопедия «Биология»

, воспроизведение генетически однородных организмов (клеток) путём бесполого (вегетативного) размножения. При клонировании исходный организм (или клетка) служит родоначальником клона – ряда организмов (клеток), повторяющих из поколения в поколение и генотип, и все признаки родоначальника. Таким образом, сущность клонирования заключается в повторении одной и той же генетической информации. В основе точного копирования генетического материала (и организма в целом) у эукариотических клеток лежит митоз (у бактерий – простое деление). В многоклеточном организме, зародившемся в результате полового процесса, все клетки, несмотря на их различия и специализацию, представляют собой клон, развившийся из оплодотворённой яйцеклетки. Однако такой организм-клон и генетически, и своими признаками будет отличаться от родительских организмов. Благодаря бесполому (вегетативному) размножению многоклеточный организм может развиться из одной соматической (неполовой) клетки, из группы таких клеток или из части родительского организма. В природе такое размножение, или клонирование, широко распространено у грибов, водорослей, простейших, а также у многих высших растений. У многоклеточных животных клонирование возможно либо в форме почкования, либо как деление тела животного на части и восстановление каждой части до целого организма. Так могут размножаться кишечнополостные, губки, многие черви, мшанки, а из хордовых – оболочники. Классический, издавна известный пример животного, которое, будучи разделено на десятки и даже сотни частей, способно к воссозданию (регенерации) из каждой части целого организма – гидра. Естественное клонирование позвоночных животных встречается редко и возможно, по-видимому, только на ранних стадиях зародышевого развития. Так, однояйцевые близнецы у животных и человека происходят от одной оплодотворённой яйцеклетки в результате её митотиче-ского разделения, т. е. клонирования. Подобное клонирование характерно для броненосцев, у которых обычны однояйцевые двойники. Искусственное, т. е. осуществляемое человеком, клонирование широко применяется как в научных, так и в практических целях. Наряду с различными способами вегетативного размножения, известными с древности, в растениеводстве всё шире входит в практику т. н. микрораз-множение – выращивание посадочного материала из одиночных клеток с применением методов культуры клеток и тканей. Клонирование бактерий и соматических клеток растений и животных используется в микробиологии, в генетике, в практических направлениях биотехнологии и клеточной инженерии, во всех тех теоретических и практических работах, когда необходимо иметь генетически однородный материал. Особый интерес вызывают эксперименты, связанные с клонированием позвоночных животных и человека. Исследования в этом направлении ведутся давно. В 1987 г. отечественные учёные в Пущинском научном центре осуществили первое клонирование млекопитающего – мыши. Для этого из яйцеклетки мыши удаляли ядро, а затем вводили в яйцеклетку ядро из эмбриональной мышиной клетки. Т. е. был использован генетический материал соматической, но недифференцированной (неспециализированной) эмбриональной клетки. В 1997 г. шотланд-ским учёным удалось клонировать овцу, используя в качестве донора генетического материала эпителиальные клетки молочной железы. Зародыш вводили (имплантировали) в организм приёмной матери, которая и вынашивала ягнёнка. В этом случае, что представляет принципиальный интерес, использовалась в качестве донора специализированная соматическая клетка. Таким образом, эти эксперименты доказали, что можно получать генетически идентичные копии (клоны) млекопитающих, используя их соматические клетки. Предполагается, что клонирование найдёт широкое применение в животноводстве. В принципе не представляется невероятным выращивание из хорошо сохранившихся в вечной мерзлоте соматических клеток вымерших животных (напр., мамонта) полноценного организма. Эксперименты по клонированию человека осуждаются международными организациями и запрещены в ряде стран как неприемлемые в нравственном отношении. Тем не менее в кон. 2002 г. в мире появились неподтвержденные сообщения о рождении детей, клонированных из соматических клеток. В генной инженери и клонирование – получение копий определённых участков ДНК (генов).

Начала Современного Естествознания. Тезаурус

(см. Клон) — образование идентичных потомков (клонов) путем бесполого размножения. В 1997 г. в Великобритании осуществлено первое клонирование млекопитающих (овечка Долли) путем пересадки ядра соматической клетки в лишенную ядра яйцеклетку, культивирования эмбриона и последующей его пересадки в организм приемной матери. Сама Долли в 1998 г. дала полноценное потомство. В 2002 г. в Италии незаконно начаты опыты по клонированию человека.

создание биологических объектов, генетически эквивалентных уже существующим или существовавшим; требует извлечения в той или иной форме генетической информации из существующего организма или его останков и «запуска» процесса возникновения организма с этой информацией; весьма сложный эксперимент, существенное продвижение в этом направлении произошло в конце прошлого века и вызвало, в частности, экстремальную (для того времени) волну истерического бреда в «средствах массовой информации» и, соответственно, сознании большинства людей:

Альтернативная культура. Энциклопедия

(от древнегреч. klon буквально — росток, побег)

1)появление потомства растительного или животного организма, которое образуется неполовым путем из части организма материнского;

2)выращивание искусственным способом, в том числе с помощью специальных генных технологий, отдельных клеток, тканей или живых организмов (клонов) в целом.

Процедура К. отработана. Из яйцеклетки матери удаляется ядро. На его место имплантируется ядро донорской клетки, и электрическим разрядом слабого тока запускается программа ее деления. Через некоторое время эмбрион пересаживают в матку, и дальше все идет, как при обычной беременности.

После появления на свет в британской лаборатории Института Рослин клонированной овечки Долли (недавно, впрочем, почившей в бозе), тема К. стала актуальной настолько, что спровоцировала появление целых общественных, религиозных и политических движений как за, так и против клонов. Против — альтермондиалисты, радикальные зеленые и немалое число поддерживающих их фермеров; они отвергают по преимуществу трансгенную инженерию сельскохозяйственных культур, считая генетически модифицированные овощи и корма пищей рабов, однозначно вредной для здоровья и унижающей человеческое достоинство, а также средством установления тоталитарного мирового порядка. Политики и традиционные церкви встревожены этическими проблемами, которые неизбежно могут возникнуть, если ученым удастся клонировать человека. За запрещение К. человека высказался генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура. Отцы церкви и паства считают творение человека и вообще живых существ исключительной прерогативой вышних сил. Так, католический архиепископ Парижа, кардинал Жан-Мари Люстиже, сравнил опыты по К. с фашистскими экспериментами на людях. Правительства большинства стран солидаризуются с такой позицией и одно за другим законодательно запрещают К.

Естественно, подобные гонения стремительно формируют полузапретную, а потому привлекательную субкультуру. Начинают восходить совершенно неожиданные звезды, наподобие итальянского ученого Северино Антинори, которому в свое время удалось провести успешное искусственное оплодотворение 63-летней пациентки. Он прославился в основном эффектными заявлениями: о правомерности передачи качеств донора своему потомству, о возможности генетического перепрограммирования, о бесплатном К. двадцати супружеских пар, о том, что вот-вот в Сербии родится клонированный им ребенок.

Более того: в пику традиционным церквам появилась секта раэлитов, в основу своей веры положивших К. как демиургический акт творения. Согласно учению бывшего спортивного журналиста и автогонщика Клода Ворильона, провозгласившего себя пророком Раэлем, население Земли было создано 25 тысяч лет назад путем К. пришельцами-элохимами, которые использовали нашу планету в качестве своего рода лаборатории. Де, у себя дома элохимам заниматься генной инженерией запретили тамошние консерваторы. Теперь же землянам необходимо вернуться к «небесному» способу репродукции. С этой целью разлиты в 1997 году создали компанию Clonaid. А уже в декабре 2002 и январе 2003 года компания заявила о рождении первых трех клонированных детей. Правда, никаких доказательств секта не представляет и от экспертиз отказывается. А главная цель, по словам отца Раэля,— «дать человечеству через К. бессмертие».

Впрочем, это еще не крайности — как с одной, так и с другой стороны. Пока что генная инженерия очень далека от совершенства. Клоны, в любом случае, для вынашивания нуждаются в материнском организме, рождаются без иммунитета ко многим болезням, обнаруживают признаки раннего старения и живут недолго. Успешно завершаются не более 2% попыток К. Для создания той же Долли пришлось сделать 277 пересадок, все остальные клоны либо погибали, либо рождались уродами, и даже тщательный отбор не уберег овечку от множества болезней. Соответственно, шанс клонированного ребенка родиться здоровым невелик. Более того, ученым пока что не удается даже клонировать отдельные ткани человеческого или животного организма, которые можно было бы пересаживать при операциях. Да и операция недешева: 200 тысяч долларов. Но совершенствование технологии — дело времени. Генетически модифицированные растения, так или иначе, будут распространяться, потому что в мире миллионы голодающих, и они в нюансах происхождения пищи, которая поможет им спастись от смерти, разбираться не будут. А когда- нибудь, рано или поздно, успешно клонируют сначала ткань человеческого организма, потом совокупность тканей.

Понятие и сущность клонирования

Введение

Цель работы: разобраться с понятием «клонирование» в различных сферах и определить, что можно ожидать от него.

Понятие и сущность клонирования

Клонирование – это процесс, в ходе которого живое существо производится от единственной клетки, взятой от другого живого существа.

Клонирование обычно определяется, как производство клеток или организмов с теми же нуклеарными геномами, что и у другой клетки или организма. Соответственно, путём клонирования можно создать любой живой организм или его часть, идентичный уже существующему или существовавшему, если сохранилась информация о его нуклеарных геномах.

Клон – (от греч. сlon – отпрыск, ветвь) это группа клеток или организмов, происшедших от общего предка путём бесполого размножения и являющихся генетически идентичными. Примером клона можно назвать группу бактериальных клеток, образовавшихся в результате деления исходной клетки, потомков морской звезды, регенерировавших из частей разделённого материнского организма, клоном также являются все кусты или деревья, полученные путём вегетативного размножения. Однако вот млекопитающим способность размножаться путём клонирования природа не «предусмотрела». Высокий уровень дифференциации клеток как бы «обратной стороной медали» обозначает утрату ними способности давать начало новому организму. Однако, как показала практика, ядро даже дифференцированной клетки сохраняет все потенции, необходимые для того, чтобы дать начало новому организму.

Суть клонирования проста: требуется две клетки – одна, которая будет донором ядра и хозяин которой клонируется, и яйцеклетка, развитием которой и будет управлять подсаживаемое ядро. Собственное ядро яйцеклетки должно быть уничтожено (клетка энуклеирована). Опыт также показывает, что для клонирования лучше, если яйцеклетка не оплодотворена. Клетку-донор тем или иным способом заставляют перейти в так называемую G0-фазу или стадию покоя. После этого её ядро либо путём пересадки, либо слиянием клеток доставляется в яйцеклетку. Последняя стимулируется к делению и приступает к формированию эмбриона. Последний подсаживается в матку так называемой суррогатной матери, где в случае удачного развития формирует новый организм, являющийся генетически идентичным тому, который был донором ядра.

Сейчас наиболее известны два варианта данной методики – так называемая Рослинская и Гонолульская технологии. Первая была использована при клонировании овцы Долли Яном Вильмутом и Китом Кембеллом из Рослинского института в 1996, а вторая – группой учёных из Университета Гавайи в 1998, в результате чего было получено полсотни клонов мыши.

Ещё несколько десятилетий назад клонирование являлось скорее предметом обсуждения писателей-фантастов, нежели научных дискуссий или общественно-политических дебатов. Стремительное развитие генной инженерии и просто таки расцвет биотехнологий в 1990-е годы создали все условия к практической возможности клонирования живых существ. Научно-технический прогресс, как часто это бывает, воплотил всё в реальность.

История клонирования

Началось все с открытия яйцеклетки в 1883 году немецким цитологом О.Хертвигом, когда было установлено, что в процессе оплодотворения равноправно участвуют мужские и женские клетки.

Первые шаги к клонированию животных были предприняты около ста лет назад зоологом Московского Университета Александром Тихомировым, открывшим на примере тутового шелкопряда партеногенез: развитие без оплодотворения в результате химических и физических воздействий. Однако партеногенетические эмбрионы шелкопряда были нежизнеспособны.

В 30-е годы XX-го века академиком Борисом Астауровым проводилась серия исследований, в результате которых было подобрано термическое воздействие, способное одновременно активировать неоплодотворенное яйцо к развитию и блокировать процесс превращения ядра яйцеклетки с двойным хромосомным набором в ядро с одинарным набором. Таким образом, были получены первые генетические копии. Увы, и такое потомство отличалось низкой жизнеспособностью. В дальнейшем этот метод был усовершенствован академиком Владимиром Струнниковым, работы которого по клонированию шелкопряда получили, в итоге, мировую известность.

История клонирования позвоночных начинается в 40-е годы XX-го века, когда российский эмбриолог, профессор Георгий Лопашов на лягушках разработал метод пересадки ядер, на котором основаны все современные эксперименты по клонированию. Метод состоит в выделении ядра соматической клетки и имплантации его в обезъядренную (энуклеированную) яйцеклетку. А в 50-е годы американские эмбриологи Р.Бриггс и Т.Кинг, которым и достались первые лавры, выполнили сходные опыты по переносу ядра клетки в гигантские икринки африканской шпорцевой лягушки «ксенопус», из которых успешно развились головастики. Затем в 1962 году зоолог Оксфордского университета Дж. Гердон существенно продвинул эти результаты, когда в опытах с южноафриканскими жабами стал использовать в качестве донора ядер не зародышевые клетки, а уже вполне специализировавшиеся клетки эпителия кишечника подросшего головастика. Выживало не более двух процентов клонированного потомства, да и у выживших наблюдались различные дефекты. Однако это был огромный шаг вперед по пути клонирования.

Именно тогда «в полный голос» заговорили о клонировании млекопитающих, и, быть может, человека. Эта тема не сходила с экранов телевизоров и со страниц газет.

Клонирование растений

Последнее десятилетие ученые строят неутешительные прогнозы относительно быстрорастущего потребления сельскохозяйственных продуктов на фоне снижения площади посевных земель. Решение данной проблемы возможно с помощью технологий получения трансгенных растений, направленных на эффективную защиту сельскохозяйственных культур и увеличение урожайности.

Получение трансгенных растений является на данный момент одной из перспективных и наиболее развивающихся направлений агропроизводства. Существуют проблемы, которые не могут быть решены такими традиционными направлениями как селекция, кроме того, что на подобные разработки требуются годы, а иногда и десятилетия. Создание трансгенных растений, обладающих нужными свойствами, требует гораздо меньшего времени и позволяет получать растения с заданными хозяйственно ценными признаками, а также обладающих свойствами, не имеющими аналогов в природе. Примером последнего, могут служить сорта растений, полученные методами генной инженерии, обладающих повышенной устойчивостью к засухе.

Однако в то время как медицинская продукция уже получила всеобщее признание, внедрение генетически модифицированных продуктов питания в некоторых развитых странах встретило сильнейшую оппозицию, связанную, главным образом, с недостатком генетических знаний и, как следствие страхами. Опасения в отношении трансгенных растений имеют под собой почву.

По мнению специалистов, трансгенные организмы, преимущественно устойчивые к вредителям (в основном за счет токсинов, происходящих из Bacillus thuringiensis) способны вызвать изменения в популяции насекомых, однако куда большее влияние оказывает применение инсектицидов. Устойчивость к солям, воде, засухе и другие характеристики будут оказывать влияние, предсказать которое трудно, поэтому приступать к этим разработкам следует с особой осторожностью.

В целом продукты селекции растений значительно менее агрессивны, чем исходные или дикие растения. Это объясняется тем, что в них человек стремится закрепить выгодные для себя качества, а это зачастую серьезно ограничивает их способность выживать за пределами фермерского поля, где культивирование и контроль за сорняками значительно облегчает им жизнь. Так, например, многие зерновые культуры отбирались по тому признаку, что их колосья не рассыпаются в процессе созревания. Это существенно облегчает уборку урожая, и в то же время препятствует естественному распространению семян. Вероятно, это окажется справедливым и в отношении генетически модифицированных растений, так как по своей основе они также представляют собой культивируемые растения. Недавние эксперименты в Великобритании показали, что сельскохозяйственные генетически модифицированные растения, тестированные на выживание в природных условиях, не имеют никаких преимуществ перед их дикими сородичами.

Создание трансгенных растений в настоящее время развиваются по следующим направлениям:

1.Получение сортов с/х культур с более высокой урожайностью

2.Получение с/х культур, дающих несколько урожаев в год (например, в России существуют ремонтантные сорта клубники, дающие два урожая за лето)

3.Создание сортов с/х культур, токсичных для некоторых видов вредителей (например, в России ведутся разработки, направленные на получение сортов картофеля, листья которого являются остро токсичными для колорадского жука и его личинок)

4.Создание сортов с/х культур, устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям (например, были получены устойчивые к засухе трансгенные растения, имеющие в своем геноме ген скорпиона)

5.Создание сортов растений, способных синтезировать некоторые белки животного происхождения (например, в Китае получен сорт табака синтезирующий лактоферрин человека)

Таким образом, создание трансгенных растений позволяет решить целый комплекс проблем, как агротехнических и продовольственных, так и технологических, фармакологических и т.д. Кроме того, уходят в небытие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали естественный баланс в локальных экосистемах и наносили невосполнимый ущерб окружающей среде.

Клонирование животных

Учитывая трудности в клонировании животных, говорить о широком практическом применении клонов в животноводстве рано. Однако перспективы у этого направления есть.

Пожалуй, одним из наиболее ярких достижений генетики за последнее время является эксперимент по клонированию овцы, успешно завершенный 23 февраля 1997 года учеными Рослинского университета в Шотландии под руководством Яна Вилмута. Для того, чтобы понять, почему публикация результатов эксперимента вызвала такой сильный общественный резонанс (в печати появились сотни публикаций, посвященных работе шотландских генетиков, а овечка Долли, выращенная в ходе эксперимента в течение нескольких недель не сходила с телевизионных экранов) нужно разобраться в сути проделанных работ.

Сходные эксперименты по клонированию животных проводились и раньше: еще в 70-е годы профессору Гердону из Оксфордского университета удалось осуществить пересадку ядра и таким образом клонировать лягушек, в 1995 году были клонированы крысы, проводились эксперименты с другими млекопитающими с тем лишь отличием, что вместо клеток молочной железы использовались клетки эмбриона. Колин Стюарт, известный генетик, работающий в Лаборатории исследования раковых заболеваний в Мэриленде, США, считает, что успех Вилмута во многом обусловлен тем, что ему удалось решить проблему отторжения ядра донорской клеткой, создав для ядра подходящую питательную оболочку.

После публикации работы Вилмута, выяснилось, что еще несколько крупных научных центров были близки к успеху шотландских генетиков. Были рассекречены исследования ученых Орегонского центра изучения приматов: по словам американцев, им удалось создать точные генетические копии человекообразных обезьян, правда, с использованием клеток зародыша. Выяснилось, что с 1993 году китайские генетики проводят работы по клонированию быков, российским ученым удалось клонировать каспийского осетра, а австрийцы заявили о том, что также располагают технологией генетического тиражирования. Успех клонирования млекопитающих не оставляет сомнений в том, что преодоление технических трудностей, связанных с клонированием человека, – лишь дело времени.

Клонирование человека?

Исследования Уилмута и сотрудников имеют не только практическое, но и большое научное значение для генетики развития. В сущности, они нашли условия, при которых цитоплазма ооцитов млекопитающих может репрограммировать ядро соматической клетки, возвращая ей тотипотентность. После публикации этой работы сразу и широко стал дискутироваться вопрос о возможности клонирования человека. Чтобы его обсуждать, имеет смысл выделить два аспекта: методический и этический.

Из изложенного выше следует, что методически или технически клонирование взрослых млекопитающих разработано еще недостаточно, чтобы можно было уже сейчас ставить вопрос о клонировании человека. Для этого необходимо расширить круг исследований, включив в него. кроме овец. представителей и других видов животных. Уилмут с сотрудниками, например, планирует продолжить свои работы на коровах и свиньях. Такие работы необходимы, чтобы установить, не ограничивается ли возможность клонирования взрослых млекопитающих особенностями или спецификой какого-либо одного или нескольких видов.

Затем необходимо существенно повысить выход жизнеспособных реконструированных эмбрионов и взрослых клонированных животных, выяснить, не влияют ли методические приемы на продолжительность жизни, функциональные характерстики и плодовитость животных. Для клонирования человека очень важно свести к минимуму риск, который, тем не менее, в определенной степени все равно останется, риск дефектного развития реконструированной яйцеклетки, главной причиной которого может быть неполное репрограммирование генома донорского ядра.

Еще одно свойство этих клеток превращает их в поистине бесценный объект для медицины. «Чужие» стволовые клетки, введенные в организм человека, отторгаются гораздо слабее, чем пересаженные целые органы, состоящие из уже дифференцированных клеток. Это означает, что в принципе можно выращивать в лабораторных условиях предшественники самых разных клеток (сердечных, нервных, печеночных, иммунных и др.), и затем трансплантировать их тяжело больным людям вместо донорских органов