Что означает пролиферация цилиндрического эпителия

Классификация патологии шейки матки

Существует несколько классификаций патологий шейки матки:

Различают три основные группы заболеваний шейки матки: фоновые, предраковые и рак.

Фоновые или доброкачественные процессы – состояния, при которых изменений в клетках нет, т.е., сохраняется так называемая нормоплазия эпителия. Клетки правильно размножаются, растут, дифференцируются. К этим заболеваниям относятся: эктопия шейки матки, эктропион, полип, эндометриоз, лейкоплакия, папиллома, цервициты, истинная эрозия.

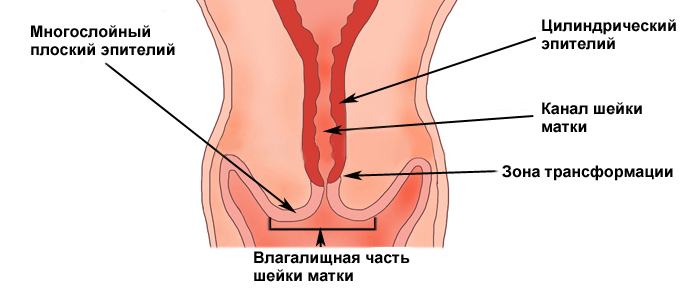

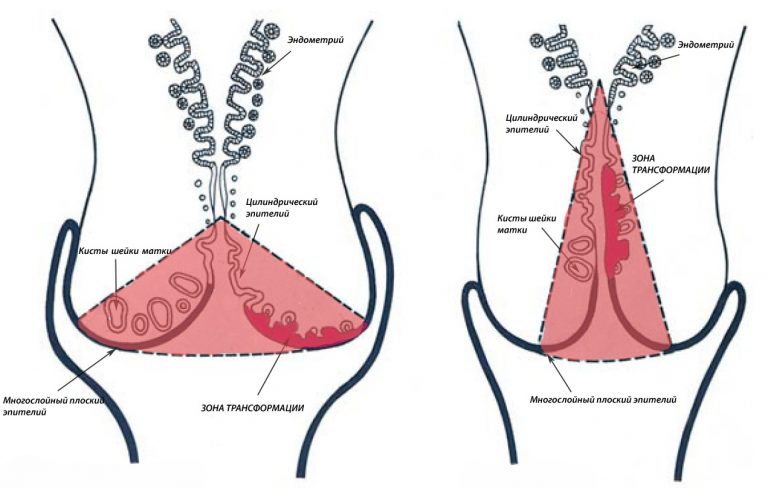

Эктопия шейки матки или эктопия цилиндрического эпителия. Это особенный диагноз и требует специального акцента. Состояние эктопии выявляется примерно у половины гинекологических пациенток. Представляет собой смещение границ эпителия, то есть внутренняя часть клеток как бы сползает вниз. Это не болезнь, а скорее нарушение клеточных границ. Обычно стык внутренних и внешних клеток шейки (зона трансформации) располагается во внутренней части канала и не видна. Но если граница смещается на влагалищную часть шейки, то это визуализируется при осмотре.

Врожденная неосложненная форма эктопии в номенклатуру патологий не внесена, болезнью не является и представляет собой физиологическое состояние. Буквально еще несколько лет назад любое красное пятно на шейке называлось «эрозией» и нещадно залечивалось. Именно поэтому эрозией болели огромное количество советских и российских женщин, и это был лидирующий диагноз! На сегодняшний день правильным определением смещения цилиндрического эпителия является «эктопия цилиндрического эпителия». Физиологическая эктопия шейки матки является вариантом нормы у молодых женщин до 25 лет, в более зрелом возрасте требует регулярного осмотра, цитологического и кольпоскопического контроля. Риск развития рака на фоне эктопии возникает при сочетании с другой патологией – воспаления, лейкоплакии, плоских кондилом. Осложненная форма эктопии сочетается с воспалительными и предраковыми процессами и требует тщательного подхода к обследованию и лечению.

Эктропион – выворот слизистой оболочки канала. Он возникает после разрывов и/или неправильного ушивания шейки матки. Это последствие послеродовых травм или абортов. То есть приобретенный эктропион всегда имеет травматический генез; врожденный встречается крайне редко и обычно сочетается с нарушением менструального цикла.

Полип шейки матки – разрастание слизистой оболочки округлой формы, с гладкой поверхностью. При расположении полипа внутри цервикального канала никаких симптомов не бывает, но если он разрастается и выглядывает из шеечного канала, то может себя проявить кровянистыми выделениями вне менструации и/или во время полового контакта.

Эндометриоз шейки матки характеризуется появлением очагов эндометриоза на шейке. Обычно протекает бессимптомно и выявляется только при осмотре в виде красных точек, так называемых «глазков». Редко проявляет себя кровянистыми выделениями или ощущением дискомфорта. Эндометриоз шейки возникает после хирургических вмешательств с использованием острых инструментов – в место прокола или надреза проникают клетки эндометрия и приживаются там, как при любом экстрагенитальном эндометриозе. Эндометриоз шейки, как правило, не представляет никакой опасности и требует обычного наблюдения и цитологической диспансеризации.

Кондиломы и папилломы – ВПЧ (HPV) – называют ассоциированными патологиями. Проявляются разрастаниями эпителия, являясь следствием инфицирования вирусом папилломы человека. Остроконечные кондиломы (папилломы) представляют собой отдельные прозрачные сосочки, имеют складчатость, выросты и ворсинки. Плоская кондилома выглядит как контур неправильной формы, слегка возвышающийся над слизистой. Эти образования могут располагаться как на шейке, так и в складках влагалища, на промежности и в перианальной зоне.

Предраковыми называют процессы, при которых возникают изменения в строении и росте клеток с нарушением дифференцирования. К этим процессам относятся: CIN, лейкоплакия с атипией, эритроплакия, аденоматоз. Это группа патологических изменений, занимающая промежуточное положение между нормальным эпителием шейки и раком.

По Международной классификации болезней выделяют следующие виды дисплазий:

CIN I – слабая дисплазия

CIN III – резко выраженная, а также карцинома in situ

Распространенность дисплазии в мире чрезвычайно высока. Этот диагноз поставлен миллионам женщин в мире. Наиболее часто регистрируется CIN II, ежегодно около 10 миллионов случаев. Но не каждая дисплазия переходит в рак и об этом важно знать! Скрининг, своевременная диагностика и лечение значительно (!) снижают вероятность перехода дисплазии в рак.

Дисплазии слабой и умеренной степени часто сочетаются с воспалительным процессом. Качественное лечение воспаления позволяет не только предотвратить переход дисплазии в следующую фазу, но и восстановить нормальную структуру тканей и избавиться от самой дисплазии. Важно обращать внимание на самочувствие, регулярно сдавать гинекологический мазок на микрофлору и половые инфекции, и своевременное обнаружение проблем и лечение позволят содержать флору влагалища в устойчивом состоянии, и снизит вероятность возникновения дисплазии.

Рак шейки матки никогда не возникает «вдруг», это заболевание обязательно должно пройти все стадии своего развития. И на каждом этапе правильные диагностика и лечение в состоянии прервать процесс развития рака. Именно поэтому столь важно относиться к диагностике внимательно – цитология, кольпоскопия, своевременная (!) биопсия могут дать быстрое обнаружение предраковых процессов.

Рак и предрак шейки матки.

материал подготовлен врачом гинекологом-онкологом, к.м.н. Паяниди Ю.Г.

Вы можете сдать со скидкой в интернет-магазине

Следует отметить, что до настоящего времени продолжаются дискуссии относительно классификации дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Европейская Экспертная Группа, разрабатывающая Европейскую обобщенную обучающую программу, предложила следующую классификацию изменений эпителия шейки матки:

Параллельно Национальный Институт Рака в США разработал и предложил для практического применения классификацию, которая получила название «система Bethesda» (1989, 1991 гг.). Согласно этой классификации, выделяют следующие изменения эпителия шейки матки:

В нашей стране широкое распространение, как наиболее приемлемой для практического использования, получила Классификация патологических процессов шейки матки, предложенная И.А.Яковлевой и Б.Г.Кукутэ в 1977 г.

I. ФОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

II. ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

III. РАК

ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Наиболее частой патологией в группе дисгормональных процессов являются эндоцервикозы. По данным И.А.Яковлевой, с морфологической точки зрения они неоднотипны. Простая форма эндоцервикоза характеризуется наличием железистых структур без признаков их повышенного образования. Для пролиферирующих форм типично новообразование железистых структур, что свидетельствует о прогрессировании процесса. Для железистой псевдоэрозии характерно наличие в подлежащей строме железистых образований, вокруг которых нередко отмечается воспалительная инфильтрация. При папиллярной псевдоэрозии происходит разрастание стромы эпителия в виде сосочков, покрытых многорядным цилиндрическим эпителием. При эпидермизирующейся псевдоэрозии на фоне железистого эпителия участками встречается метапластический и многослойный плоский эпителий.

Наличие цилиндрического эпителия за границей наружного зева на влагалищной порции шейки матки еще Н.Hinselmann предложил назвать эктопией. Частота встречаемости последней составляет 10-15% от всех заболеваний эктоцервикса у женщин в возрасте моложе 30 лет. Различают посттравматическую, врожденную и дисгормональную эктопию. Посттравматическая эктопия возникает после травмы в родах или во время аборта. При врожденной или «физиологической» эктопии у девочек, девушек и молодых женщин стык цилиндрического и многослойного плоского эпителия может располагаться снаружи от наружного зева в 6-8% случаев (В.П.Козаченко). Некоторые авторы считают подобные изменения шейки матки вариантом нормы, не требующим какого-либо специального лечения. У женщин более старшего возраста такое расположение цилиндрического эпителия является следствием гормональных расстройств. Область замещения одного эпителия другим получила название «зоны трансформации» или «зоны превращения». Чаще всего эта зона наблюдается в возрасте 28-40 лет и требует пристального внимания врача, так как именно в ней, как правило, происходит формирование будущего атипического процесса. Эпидермизация данной зоны протекает длительно и под влиянием неблагоприятных факторов может нарушаться. Цилиндрический эпителий, обладая высокой регенеративной способностью, проникает вглубь ткани шейки матки и образует ветвящиеся ходы, которые в процессе эпидермизации могут перекрываться многослойным плоским эпителием, в результате чего образуются ретенционные кисты.

Папиллома представляет собой бородавчатое разрастание многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения. Поверхность розовая или белесоватая, четко граничит с окружающими тканями. Кольпоскопическое исследование позволяет установить сосочковую структуру папилломы. В каждом сосочке определяется сосудистая петля красного цвета, причем при разрастании папилломы характер сосудистой сети не изменяется. Закономерное повторение сосудистого рисунка папилломы есть проявление адаптивной сосудистой гипертрофии. Нередко из-за частичного или полного ороговения поверхность становится белесоватой и сосудистый рисунок виден не так четко.

Среди воспалительных заболеваний шейки матки цервициты неспецифической этиологии наиболее распространены и составляют до 70% всех воспалительных процессов цервикального канала. Нередко они предшествуют или сопутствуют другим фоновым заболеваниям. Различают очаговый и диффузный неспецифический цервициты. Последний встречается наиболее часто. Поражая в основном женщин репродуктивного возраста, цервицит поддерживает фоновый или предраковый процесс, является относительным противопоказанием для проведения биопсий, фракционных диагностических выскабливанй, диатермокоагуляций и диатермоконизаций шейки матки, симулирует картины клеточной атипии при онкологических исследованиях. Заболевание характеризуется длительным и затяжным течением с частыми периодами обострений, трудно поддается медикаментозному лечению. Последнее связано с тем, что в хронической стадии воспаления микробный фактор утрачивает свою ведущую роль и поражение приобретает полисистемный характер. Это проявляется в виде сложной сосудисто-мезенхимальной реакции пораженной ткани.

Опасная дисплазия железистого эпителия шейки матки лечится только методом ФДТ

Дисплазия железистого эпителия шейки матки

Д.м.н., профессор Сеченовского университета, онколог, хирург, онкогинеколог, гинеколог-иммунолог, эксперт по лечению дисплазии, предраковых и опухолевых заболеваний шейки матки.

Если говорить совсем коротко, то железистая дисплазия – это предраковое заболевание шейки матки. Из-за особенности своего расположения оно практически не поддается лечению классическими хирургическими методами. Фотодинамическая терапия в этом случае – пожалуй, единственный эффективный способ лечения, который защищает от рецидивов и раковой трансформации.

А теперь обо всем по порядку.

Чтобы лучше понять, что такое железистая дисплазия шейки матки, мы немного погрузимся в теорию и изучим строение шейки матки.

Строение шейки матки: эктоцервикс, эндоцервикс. зона трансформации.

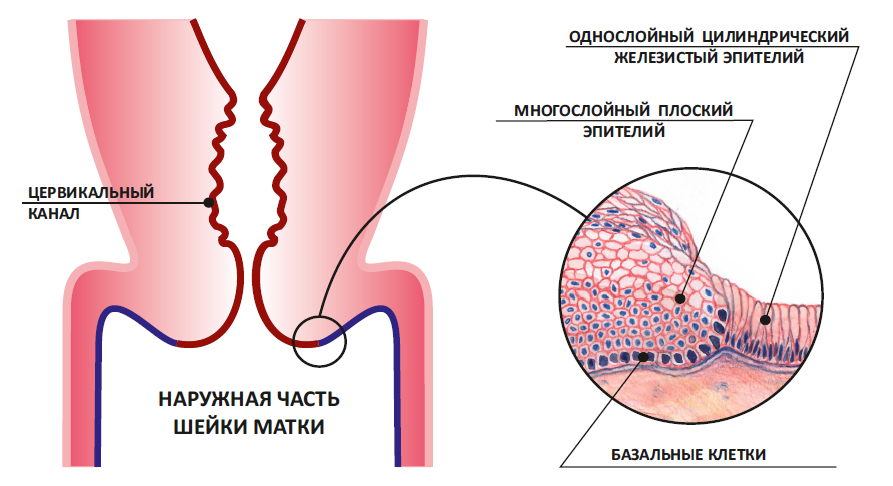

Участок шейки матки, который погружен во влагалище (синий прямоугольник) называется эктоцервиксом. Он покрыт многослойным плоским эпителием.

Участок шейки матки от наружного зева по направлению к матке называется цервикальным каналом шейки матки (оранжевый прямоугольник). Он покрыт эндоцервиксом, или железистым (цилиндрическим) эпителием.

Цервикальный канал не ровный, а складчатый. На медицинском языке эти складки называются криптами. Железы цилиндрического эпителия секретирует слизь, которая составляет основной объём нормальных выделений.

Так выглядят крипты шейки матки. Всю поверхность крипты выстилает цилиндрический эпителий.

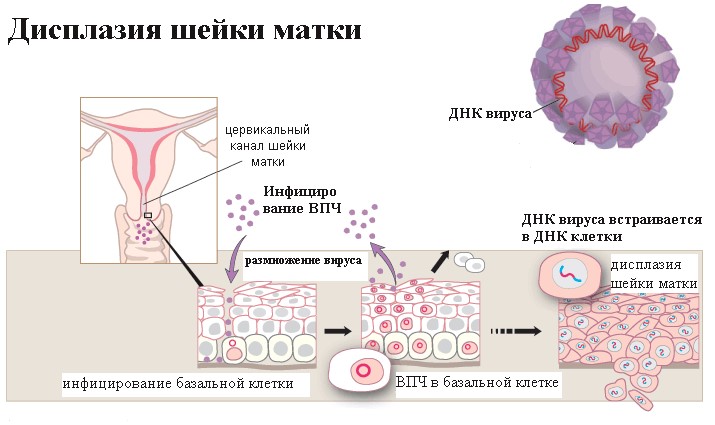

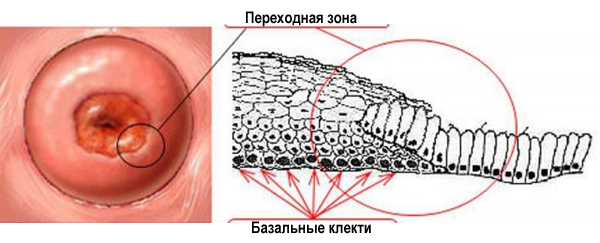

Зона, в которой многослойный плоский эпителий переходит в железистый эпителий называется переходной зоной, или зоной трансформации. Обычно дисплазия начинает свое развитие в зоне трансформации – в ней идет непрерывное клеточное деление, и вирусу папилломы легче всего проникнуть сквозь слабую защиту незрелых клеток в необходимые для его выживания базальные клетки.

Переходная зона или зона трансформации.

Дисплазия представляет собой скопление измененных вирусом клеток. Такие клетки называются атипическими, а само заболевание чаще всего относится к предраковым.

Что такое «дисплазия метаплазированного эпителия»?

Мы уже выяснили: зона, в которой сходится плоский и цилиндрический эпителий, называется зоной трансформации. Втрое ее название – переходная зона.

Но это только на схеме она представляет собой ровную линию. На самом деле, в этой зоне один эпителий заходит на другой, как морские волны на песчаный берег. Молодой плоский эпителий перекрывает молодой цилиндрический. Такой незрелый плоский эпителий и называется метаплазированным.

Незрелый метаплазированный эпителий.

Само словосочетание «метаплазированный эпителий» вызывает много вопросов. Не скрывается ли за этой формулировкой рак? – Нет, не скрывается.

Хуже, если в вашей цитологии ничего про метаплазированный эпителий не написано. Это значит, что он отсутствует в мазке, и анализ взят неправильно (помните, я писал о том, что правильная цитология начинается в кабинете врача, а не в лаборатории?).

А теперь давайте обратим внимание на то, что написано в заключении. Если в заключении написано «на фоне метаплазии очаги дисплазии», перед нами дисплазия переходного эпителия. Так как в зоне трансформации идет непрерывный процесс интенсивного деления клеток, незрелые клетки менее защищены от заражения, и вирусу папилломы (причина дисплазии) как раз в области метаплазированного эпителия легче проникнуть в глубокий базальный слой и встроиться в ДНК клетки.

Именно поэтому шейку матку так тщательно осматривают и берут с нее анализ на цитологию – дисплазия обычно начинается в переходной зоне.

А теперь поговорим о том, что означает диагноз «интраэпителиальная дисплазия железистого эпителия шейки матки».

Что такое дисплазия цервикального канала и чем она опасна

«Интраэпителиальная дисплазия железистого эпителия шейки матки» – это так называемый «цитологический» или «гистологический» диагноз. Такое заключение пишет специалист в лаборатории после изучения вашего цитологического мазка или биопсии.

Он видит в микроскоп, что в клетках железистого эпителия происходит предраковая трансформация клеток.

Формулируя таким образом свое заключение, врач-морфолог подчеркивает, что процесс происходит не в зоне трансформации, а В ЦЕРВИКАЛЬНОМ КАНАЛЕ ШЕЙКИ МАТКИ.

Поэтому заболевание еще называют «цервикальная дисплазия», или «дисплазия канала».

Такой диагноз говорит о том, что при лечении его классическими методами вероятность рецидива заболевания приближается к 80%.

Классический метод лечения дисплазии называется конизацией шейки матки. Это операция, в ходе которой хирург удаляет кусочек эктоцервикса и эндоцервикса в форме конуса. Задача хирурга – удалить участок вместе с дисплазией.

Низкая (слева) и высокая (справа) конизация шейки матки.

Но такой способ лечения для диагноза «дисплазии цилиндрического эпителия» изначально порочен.

Дело в том, что при работе с цервикальным каналом хирург действует фактически вслепую. Он не видит зоны поражения, не может оценить ее размера, глубины и по факту удаляет ткани «на ощупь». Практика показывает, что после такого лечения частота рецидива дисплазии приближается к 80%.

Фактически, когда врач-морфолог в заключении описывает наличие проблемы в области железистого эпителия, он таким образом подчеркивает сложный характер расположения дисплазии и бесперспективность хирургической тактики лечения.

Этим недостатки хирургического метода не ограничиваются.

Во-первых, радикальность и как следствие, эффективность конизации – всегда сомнительна. Объясню почему. Крипты эндоцервикса достигают глубины 5 мм. У всех разная физиология, и хирург никак не может проверить, убрал ли он достаточно цилиндрического эпителия.

У нерожавших женщин глубокое удаление тканей чревато развитием осложнений, которые могут препятствовать зачатию, вынашиванию и родам (на эту тему читайте мою статью «Беременность после конизации шейки матки»). Хирурги знают об этом, и стараются проводить операцию максимально щадящим образом.

Определение границ изменённого дисплазией эпителия носит всегда субъективный характер. А при проведении конизации глубина конуса определяется хирургом «на глазок», здесь доказательная медицина не подсказывает хирургу как действовать. Глубина обычно определяется длиной электрода – «паруса», а не тяжестью диспластического процесса.

Недостаточно радикальная конизация, как следствие, вызывает закономерный рецидив.

Во-вторых, любое лечебное воздействие само по себе является для вируса провоцирующим фактором.

После лечения вирус начинает вести себя более агрессивно и приводит к быстрому рецидиву, который развивается по негативному сценарию: дисплазия 2 степени переходит в 3, а дисплазия 3 степени и рака ин ситу могут трансформироваться в инвазивный рак шейки матки.

В-третьих, хирургия делает вирус резистентным (устойчивым) К ЛЮБОМУ лечению, даже к фотодинамической терапии. Увы, и я, и коллеги часто наблюдаем это в своей практике.

При таком развитии событий рано или поздно возникнет необходимость в удалении матки. Именно поэтому при диагнозе «дисплазия эндоцервикса» я настоятельно не рекомендую делать конизацию, так как она не устраняет причину болезни.

Как избежать рецидива?

Избежать рецидива можно единственным способом – устранить измененные клетки вместе с причиной заболевания – вирусом папилломы человека.

К сожалению, механическое удаление в процессе конизации атипических клеток не приводит к выздоровлению. ВПЧ остается в цервикальном канале. В теории, вместе с очагами дисплазии удаляются и все зараженные ВПЧ клетки. Но на практике так не происходит.

Единственный метод, который позволяет убрать из цервикального канала ВПЧ и атипичные клетки, – это правильно и в полном объеме выполненная фотодинамическая терапия с соблюдением протокола проведения.

Цервикальная дисплазия шейки матки хорошо лечится методом фотодинамической терапии

Я не буду рассказывать о самой: фотодинамической терапии – об этом очень хорошо рассказывает это видео:

Фундаментальные исследования доказали, что лазерный свет глубоко проникает в ткани и запускает фотохимические реакции на глубине минимум 7 мм. Крипты (складки) цервикального канала имеют максимальную глубину 5 мм, поэтому даже самые глубоко залегающие атипические клетки попадают под лечебное воздействие.

При соблюдении протокола проведения ФДТ в ходе фотохимических реакций образуются активные токсичные формы кислорода, которые увеличивают реальную глубину лечебного воздействия до 1,5 см! Соответственно, фотодинамическое воздействие в полной мере оказывает необходимый лечебный эффект, и даже с запасом.

Положительный терапевтический результат процедуры достигается только при неукоснительном соблюдении протокола ФДТ, который включает в себя обязательное облучение и зоны эктоцервикса, и цервикального канала специальным цилиндрическим диффузором.

Этот диффузор вводится в полость цервикального канала на всю его глубину, и по периметру облучает все поле железистого эпителия.

Только такой подход позволяет полностью уничтожить патологические клетки и содержащийся в них вирус папилломы человека (ВПЧ) на всех участках шейки матки и говорить о качественно выполненном лечении.

При такой адекватно проведённой ФДТ ВПЧ уничтожаются в 93% случаев.

Хочу отметить, что до сих пор даже очень уважаемые мои коллеги допускают ошибки в обучении специалистов-гинекологов и не показывают им необходимость облучения цервикального канала при лечении дисплазии шейки матки.

В этом случае ФДТ не оказывает нужного лечебного воздействия. Воздействие осуществляется только в области эктоцервикса, а вся полость цервикального канала шейки матки остается не задействованной в лечении. Такой «урезанный» протокол ФДТ зачастую приводит к тем же печальным последствиям, что и конизация.

Я горжусь, что могу менять медицинскую практику вокруг себя в лучшую сторону. Так, методическое пособие для врачей ГНЦ лазерной медицины МЗ РФ «Фотодинамическая терапия фоновых и предраковых заболеваний шейки матки» от 2004 года не включало в себя важный этап обработки цервикального канала.

После моего выступления на конференции StatusPraesens «Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству и детству», 18–20 февраля 2016 года, отель «Санкт-Петербург», методические рекомендации подверглись пересмотру и теперь включают в себя обработку цервикального при лечении дисплазии канала шейки матки как обязательный этап.

Многие теперь стали использовать диффузор для облучения цервикального канала. Однако даже после этой революции многие используют его, не понимая, какая интенсивность света выходит из этого диффузора. А это важный параметр, от которого зависит эффективность проведённой фотодинамической терапии.

Многие также используют диффузоры многократно, хотя уже после одного облучения мощность инструмента падает, и необходимое лечебное воздействие не достигается. Но никто об этом не задумывается!

Прием ведет Афанасьев Максим Станиславович, акушер-гинеколог, онкогинеколог, онколог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор и член ученого совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, эксперт по лечению дисплазии шейки матки.

После лечения я поддерживаю обратную связь со всеми пациентками и решаю все возникающие вопросы. Гепатит и положительный ВИЧ статус не является противопоказаниями для лечения методом ФДТ.

Гиперплазия эндометрия

Специалисты ЦМРТ проводят информативные гинекологические обследования. Прием ведет опытный и квалифицированный врач-гинеколог.

Распространенным гинекологическим заболеванием, обусловленным избыточным разрастанием слизистой оболочки внутреннего слоя матки, является гиперплазия эндометрия. Неинвазивная патологическая пролиферация эпителия имеет доброкачественный характер, однако именно она в 20-25% случаев становится основой злокачественных опухолей. И только своевременное выявление, уточнение характера и дифференцированный подход к лечению гиперпластического процесса дает высокий шанс на полное выздоровление.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 10 Августа 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины пролиферации эндометрия

Гиперплазия эндометрия матки (ГЭ) – это патологическое состояние, развивающееся на фоне хронической относительной или абсолютной гиперэстрогении. Существует множество факторов, способных спровоцировать избыточное образование женских половых гормонов, эстрогенов:

Причиной утолщения эндометрия матки может стать генетическая предрасположенность, гормональный дисбаланс, травматическое повреждение, вирусная инфекция.

Симптомы гиперплазии

Самым типичным морфологическим признаком, выявляемым только в ходе гистологического исследования, является неоднородность форм и размеров эпителиальных желез и увеличение их площади по отношению к строме.

На фоне развивающихся гиперпластических процессов у пациенток наблюдаются аномальные кровянистые выделения, нарушение менструального цикла, периодические тянущие боли в нижней части живота, дискомфорт во время и после сексуального контакта. У женщин, находящихся в менопаузе и постменопаузе, возможны интенсивные кровотечения и формирование в матке полипов. В отдельных случаях гиперплазия протекает бессимптомно и выявляется при прохождении планового гинекологического обследования.

Классификация и степени патологической пролиферации маточного эпителия

В зависимости от изменений архитектоники эндометрия различают 2 разновидности ГЭ: неатипическую (без признаков клеточной атипии) и атипическую (предраковое изменение клеток внутреннего слоя матки). Обе патологические формы бывают простыми и комплексными, очаговыми, диффузными или диффузно-очаговыми. Они могут быть покоящимися, умеренно-активными и активными.

При преобладании железистых компонентов речь идет о кистозной или железисто-кистозной гиперплазии. В случае формирования локальных выростов (полипов) диагностируется полиповидная гиперплазия. При выявлении атипичных клеток с измененной структурой устанавливается диагноз «аденоматоз». Предраковая пролиферация эпителия имеет 3 степени тяжести атипических изменений: слабо выраженную, умеренную и тяжелую.

Гиперплазия эндометрия: вероятность беременности

Гиперпластический процесс во внутреннем слое матки признан одной из разновидностей гормонального бесплодия. И даже при наступившей овуляции и оплодотворении измененный эндометрий не позволяет яйцеклетке нормально имплантироваться в слизистую оболочку.

Чтобы оптимизировать подготовку к физиологической беременности и обеспечить правильное развитие плода, пациенткам с гиперплазией назначается комплексное патогенетическое лечение и коррекция локального и системного иммунитета. При обнаружении инфекционных агентов дополнительно проводится антибактериальная терапия. Если подобный подход не дает эффекта, женщинам, желающим забеременеть, равно, как и другим пациенткам репродуктивного возраста, выполняется деструкция и удаление эндометрия.

Методы диагностики

Диагностические мероприятия должны быть направлены на выявление и уточнение формы гиперплазии. Для этого назначается:

Дополнительно может быть рекомендована компьютерная томография, гистеросальпингография, ИК-спектрометрия.

К какому врачу обратиться

Лечением ГЭ занимается гинеколог. При выборе врачебной тактики учитывается причина и форма болезни, возраст женщины и наличие сопутствующих патологий.

Как лечить гиперплазию эндометрия

Первый этап – диагностическое выскабливание и изучение морфологической структуры избыточно разросшегося эндометрия. Далее проводится сложная комплексная гормональная терапия, подавляющая пролиферацию клеток. Она рекомендована всем без исключения пациенткам репродуктивного возраста.

В пре- и менопаузу лечение гормонами считается целесообразным только при неатипических формах ГЭ. При отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта (не ранее, чем через 3 месяца) проводится хирургическая операция: резекция, абляция эндометрия или гистерэктомия (тотальное удаление матки).

Последствия

Запущенная гиперплазия может стать причиной серьезных осложнений:

Профилактика

Профилактические мероприятия сводятся к постоянному контролю менструальных кровотечений, регулярным гинекологическим осмотрам, лечению имеющихся урогенитальных патологий и предотвращению рецидивов заболевания.

Лечение гиперплазии эндометрия в ЦМРТ

Сеть клиник ЦМРТ предлагает программы консервативного и послеоперационного лечения пациенток с гиперпластическими процессами матки. Терапевтический курс включает:

Гинеколог ЦМРТ принимает по предварительной записи. Оставляйте заявку на сайте клиники или звоните.