Что означает река ангара

Из Едема выходил река (Н.Х.Р., Н.Г.Р.), для орошения рая

Быт.2:10

Во времени и пространстве названия водных объектов (гидронимы) показывают особую консервативность, они сохраняются в письменных источниках и общей памяти человечества (фоновое знание) на тысячелетия и поэтому имеют особую историко-лингвистическую ценность.

При интерпретации гидронимов мы используем методы «прямого» и «обратного» чтения имен; значительное количество терминов и имен приобретают СМЫСЛ (их можно помыслить), когда их читают справа налево, как в иврите. Психология называет это явление «зеркальным чтением и написанием», данный метод истолкования вызывает у некоторых читателей недоумение и сомнения в здравом смысле автора. Сообщаю читателю, что этот метод не является изобретением автора, а заимствован из современной научной литературы.

Психология пришла к пониманию проблемы «зеркального письма» (правши, левши) совсем недавно, по фактам медицинского исследования раненых солдат периода азиатских войн 1950-60 годов. При этом выяснилось, что алфавитные и иероглифические языки «обитают» в разных полушариях человеческого мозга; популярно тему изложил доктор Б.Ф. Сергеев в работе «Ум хорошо…» (М., 1984). В древности способом кодирования тестов с помощью обратного написания и чтения пользовались очень часто, на нём основаны и некоторые профессионально-тайные языки.

1) Река Аргунь, версии истолкования гидронима

Большая река в Сибири, длина 1620 км., сливаясь с Шилкой, образует реку Амур, судоходна (нерегулярно) для небольших лодок и катеров. С XVII века по Аргуни шли торговые пути из Сибири к центрам Восточного Китая.

а) Существующая этимология гидронима

Википедия /Аргунь (монг. Эрг;нэ, бур. ;ргэн, эвенк. Ергэне)

«Современная транскрипция названия реки происходит от эвенк. Ергэне — «извилистая река». В переводе с монг. Эрг;нэ — означает «широкий». На китайском языке она называется Эргун Хэ (река Эргун), в верховьях известна как река Хайлар (Хайлархэ). Существует другое, менее вероятное объяснение происхождения названия реки. Забайкальский краевед и врач Н. Кашин писал в своей статье «Несколько слов об Аргуни», что «монголы зовут ее не Аргунью, а Аргуном, что значит: приторный, жирный».

Существовали и другие транскрипции: Эргунэ (у монголов), Аргуна (у Рашида Эддина (ад Дина)), Ургену (в хронике Т. Тобоева), Эргунь (у краеведа И. Юренского, 1852), Аргонь (у гольдов, по Максимовичу). У русских впервые название этой реки встречается: на «Чертеже Сибири» 1667 года как Аргуня, на «Чертеже» 1698 года как река Аргуна».

б) Восточная литература. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей

Раздел 4. Упоминание о тюркских племенах, прозванием которых в давнее время было монголы, от которых появилось много племен, как то будет подробно изъяснено (ниже)

|S 59| … Глава первая о тех, кого называют монгол-дарлекин. Они являются отраслями и племенами, ведущими свое происхождение от остатков монгольских племен нукуз и кият, некогда ушедших на Эргунэ-кун (река Ангунь), [где] размножились.

* Есть ещё река Аргун (Аргунское ущелье на Кавказе, Чечня), груз. Arghuni, длина 198 км.

2) Река Ангара, версии истолкования

«Название произошло от бурятского корня анга, означающего «разинутый», «раскрытый», «открытый», а также «промоина», «расселина», «ущелье». В исторических источниках Ангара впервые упоминается в XIII веке под названием Анкара-Мурэн».

* Восточная литература. Рашид-ад-Дин (сборник летописей), 1952, т.1, кн.1: 73; 101-102

«Народы, которых с древнейших времен и до наших дней называли и называют тюрками, обитали в степных пространствах, в горах и лесах областей Дешти Кипчака, русов, черкесов, башкиров, Таласа и Сайрама, Ибира и Сибира, Булара и реки Анкары, в пределах областей, которые известны [под названиями] Туркестана и Уйгуристана…»…

Раздел 2. Племя татар

«По слиянии этих рек образуется река Анкара-мурэн. Река эта чрезвычайно большая; на ней живет одно монгольское племя, которое называют усуту-мангун».

б) Версии гидронима Ангара, см. http://www.tuva.asia/journal/issue_2-3/3795-burykin.html

Бурыкин Алексей Алексеевич. Енисей и Ангара. К истории и этимологии названий гидронимов и изучению перспектив формирования географических представлений о бассейнах рек Южной Сибири

Выводы по гидрониму Ангара в этой статье: «Материалы статьи позволяют сделать вывод, что название реки Ангара, вопреки распространенному мнению, происходит не из бурятского, а из эвенкийского языка, и связь этого названия с современной рекой Ангарой оказывается относительно поздней, датируемой концом XVII в.».

в) Словари по географии/ Ангара; http://slovariya.ru/geo/tskr/angara

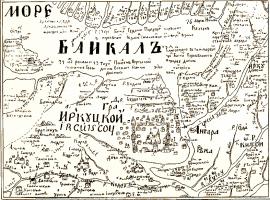

Происхождение названия Ангара связано с характером морфологии долины реки у ее истока, напоминающем расселину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байкала. Название Ангара в исторических источниках впервые упоминается в XIII в. в форме Анкара-мурэн».

г) Т.Б. Тагарова Иркутский государственный университет Рецензия на монографию: Гурулев С.А. Реки бассейна Байкала: историко-топонимический анализ.

«Автор признает, что часть названий рек не поддается однозначному этимологическому толкованию. Выявлено незначительное количество топонимов, этимологию которых не представляется возможным истолковать. Например, неоднозначно толкование происхождения гидронима Ангара. Корень названия реки Ангары,…, может быть отнесен к языкам многих народов.

По мнению монголоведов Г.Д. Санжеева, Т.А. Бертагаева и др., гидроним произошел от эвенкийской и бурятской корневой основы анга – «пасть животного, рот», в переносном смысле – «ущелье, расселина, промоина» (на ассоциации истока Ангары, напоминающего открытую пасть, поглощающую воды Байкала). Приводятся сведения об упоминании реки Ангары у Рашид-ад-Дина (1310 г.), в китайской летописи «Юань ши» (1368–1369 гг.), а также в документах русских первопоселенцев XVII в.».

3) Обобщение и вывод

а) Все исследователи отмечают, что гидронимы первоначально зафиксированы письменно в труде Рашид ад-Дина «Сборник летописей».

Рашид ад-Дин, Еврейская электронная энциклопедия (кратко)

«РАШИД АД-ДИН Фазлаллах ибн Абу-л-Хайр Хамадани (Рашид ад-Давла; 1247 – казнен 1318, похоронен в Тебризе), врач, историк и политический деятель периода правления в Иране монгольской династии Ильханидов (Хулугуиды). …

Принадлежал к семье хамаданских евреев, служивших в администрации Ильханидов. …

Рашид ад-Дин освоил в молодости искусство врачевания, однако начал свою карьеру не как врач, … в финансовом ведомстве Ильханидской державы в правление Абака-хана (1265–82). В начале правления Газан-хана (1295–1304) Рашид ад-Дин был придворным врачом.

Газан-хан назначил Рашид ад-Дина везиром, ответственным за проведение экономической реформы, направленной на упорядочение налоговой системы и денежного обращения и приведшей к стабилизации экономического положения в стране. Успех реформы привел к тому, что Рашид ад-Дин стал фактически вторым после Газан-хана лицом в стране; его сыновья были наместниками ряда областей империи. Он сделал города Тебриз и Султания центрами учености. Труды Рашид ад-Дина написаны по-персидски. В 1302 г. он по заданию Газан-хана начал свой основной исторический труд — «Джами‘ат-таварих» («Сборник летописей»)». Считают, что ислам принял около 1277 года, т.е. будучи в тридцатилетнем возрасте.

См. также подробно на сайте «Традиция, русская энциклопедия»; https://traditio.wiki/-

б) Ислам // «Историческая энциклопедия Сибири» (2009)

«Проникновение ислама в среду татарской и монгольской знати Сибирского улуса традиционно связывается с религиозной реформой Узбек-хана, в 1312 введшего ислам в качестве государственной религии Золотой Орды. Условной датой начала распространения ислама в Сибири считается 1394—95, когда якобы первые мусульманские миссионеры стали распространять среди язычников истинную веру. Дальнейшая исламизация части языческих племен региона произошла в результате политики Муххамада Шейбани-хана (конец XV — начало XVI в.).

Распространение ислама в Сибири также неразрывно связано с контактами с Казанским ханством и Ногайской ордой. После разгрома Казанского ханства (1552) казанские муллы приглашаются ханом Кучумом в Сибирское ханство для распространения ислама среди сибирских татар, до этого мало затронутых мусульманским влиянием. Согласно наиболее распространенной точке зрения, ислам был введен Кучумом как официальная религия Сибирского ханства в 1570-е гг.».

* Рашид ад-Дин. Сборник летописей

12. «Как упоминается в истории мусульман и значится в Пятикнижии детей израильских, Ной-пророк разделил землю от юга до севера на три доли: первую дал Хаму из своих детей, бывшему отцом негров; среднюю — Саму, бывшему отцом арабов и персов, и третью Яфету, бывшему отцом тюрок. Его он послал в восточную сторону».

Целесообразно рассмотреть термин в связи с сакральными языками религиозной идеологии, арабским (ислам) и ивритом (иудаизм).

4) Терминология иврита и библейский образ

а) Логика гидронимов

Этимологи не пришли к разумному осмыслению гидронимов Ангара и Аргунь, обычно представляется одновременно несколько версий из языков разных народов живущих в бассейне этих крупных рек. Проведем простой эксперимент, выделим корень из существующих имен, удалив гласные буквы.

Русский язык – Ангара, корень Н.Г.Р.; бурятский Ангар м;рэн, корень Н.Г.Р.

Итак, очевидно, что корень гидронима АРГУНЬ (Р.Г.Н.) тождественен корню гидронима АНГАРА (Н.Г.Р.), АРГУНЬ =АНГАРА; один набор согласных знаков, надо только прочитать гидроним АНГАРА наоборот = АРАГНА (Р.Г.Н.).

Соответственно, два термина составленные из одинаковых знаков должны иметь одно содержание (значение), их можно мыслить однозначно: «иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определенных) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности — и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить (каждый раз) что-нибудь одно» (Аристотель, Метафизика, Киев, 2002, гл. 4, с. 116).

* Закон тождества — основной закон логики (А=А), в процессе рассуждения каждое осмысленное выражение (понятие, суждение) должно употребляться в одном и том же смысле.

б) Терминология. Язык корня Н.Г.Р.

В работе Рашида ад-Дина речь идет о крупных реках (Аргунь, Ангара), выделенный нами корень Н.Г.Р. в основных семитских языках имеет значение – РЕКА (как правило, крупная). Тождественность корня Н.Г.Р. с понятием река очевидна; АРГУНЬ=АНГАРА=Н.Г.Р.= РЕКА.

Термин Н.Г.Р. в семитских языках (перевод Гугл)

* АРГУНЬ = А+РГУН+Ь = термин прочитан наоборот Ь+НУГР +А = корень Н.Г.Р. река.

* АНГАРА = А+НГАР+А = корень Н.Г.Р. река.

Пояснение. ЕЭБЕ/буква иврита he (Х-Г)

«He, (= лат. h, греч. spiritus asper) по-русски большей частью не произносится: ()Авель, ()Осия, Авра()ам, Син()едрион, или, ассимилируясь с гласным звуком, выражается буквою u (= греч. «эта», происходящим от евр. ;), например: Ииуй, Иису(с). Подобно хет, и he в конце слова выражается через й: Моисей. Впрочем, he иногда выражается через Г (h): Гиллель, Гегай».

Итак, мы можем утверждать, что гидронимы Аргунь и Ангара образованы из общесемитского слова-понятия Н.Х.Р. река, которое было заимствовано местным населением: монголами, бурятами, эвенками и др.

в) Библейский образ

* Иов 14:11: «Уходят воды из озера, и река (НАХАР) иссякает и высыхает».

* Бытие 15:18: «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки (НАХАР) Египетской до великой реки (НАХАР), реки (НАХАР) Евфрата».

Таким образом, гидронимы Ангара и Аргунь образованы от общесемитского термина Н.Х.Р., НАХАР река. Очевидно, что тиражирование имен, а в России выделено около 40 гидронимов содержащих корень Н.Г.Р. (есть они и в Европе и в Америке), связано с распространением религиозной терминологии иудеохристианства и ислама.

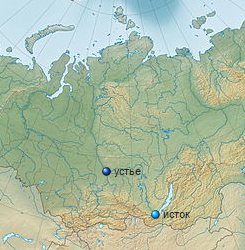

Река Ангара

Река Ангара является самым крупным притоком Енисея. На Ангаре построены четыре гидроэлектростанции.

Ангара — река в Восточной Сибири, самый крупный правый приток Енисея, единственная река, вытекающая из озера Байкал. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Площадь бассейна реки составляет 1 040 тыс. кв. км, в том числе без бассейна озера Байкал — 468 тыс. кв. км. Река принадлежит к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу. Длина водотока составляет 1 779 км. Ангара входит в перечень водных путей РФ.

Название Ангары произошло от бурятского корня «анга», означающего «разинутый», «раскрытый», «открытый», а также «промоина», «расселина», «ущелье». Происхождение названия Ангары связано с характером морфологии долины реки у ее истока, напоминающей расселину, ущелье, по которому Ангара вырывается из Байкала.

В исторических источниках Ангара впервые упоминается в XIII в. под названием Анкара-Мурэн. До сих пор ведутся споры о происхождении Ангары. Научные исследования указывают на то, что Ангара по геологическим меркам возникла недавно, а до этого сток из Байкала шел по другому пути. Причину образования Ангары одни исследователи видят в землетрясении, другие — в повышении уровня Байкала. В числе притоков Ангары — реки Тасеева, Илим, Каменка, Иркут, Ока, Ия и др.

Легенда о реке

Существует сибирская легенда, повествующая о Шаман-камне, который находится посередине истока Ангары возле поселка Листвянка. «В старые времена могучий Байкал был веселым и добрым. Крепко любил он свою единственную дочь Ангару. Красивее ее не было на свете. Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца. Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара бежать к юноше Енисею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от нее скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара: „Отец, я умираю от жажды. Прости меня и дай хоть одну капельку воды!“ Байкал гневно крикнул: „Я могу дать только свои слезы!“ Тысячи лет течет Ангара в Енисей водой-слезой, а седой одинокий Байкал стал хмурым и страшным».

Каскад ГЭС на Ангаре

Ангара начинается из Байкала потоком шириной 1,1 км и течет сначала в северном направлении. Зимой исток Ангары практически никогда не замерзает. Дело в том, что вода в исток попадает из глубинных слоев Байкала, где она более теплая, чем на поверхности. От истока вода пробегает по Ангаре еще с десяток километров, прежде чем охлаждается и замерзает. В огромной полынье истока зимует целая колония водоплавающих птиц, из-за чего 25 марта 1985 г. исток Ангары получил статус зоологического памятника природы.

По берегам реки возвышается вековая тайга. В основном это хвойные леса: сосна, ель, пихта, кедр, лиственница. Средняя высота берега — 3—4 м. Но есть и пологие места, обычно в поймах впадающих рек. Часто встречаются скальные берега.

При относительно небольшой длине в 1 779 км Ангара имеет значительный перепад, равный 380 м, и большой гидроэнергетический потенциал. На реке были построены три гидроэлектростанции, которые формируют Ангарский каскад ГЭС: Иркутская ГЭС, самая ближняя к истоку, следом идет Братская, а за ней — Усть-Илимская ГЭС. Четвертая ступень каскада, Богучанская ГЭС, строится. В ноябре 2012 г. гидроагрегаты первой очереди Богучанской ГЭС были уже переведены в режим постоянной промышленной эксплуатации, а с 1 декабря 2012 г. новая ГЭС начала поставки электроэнергии на оптовый рынок. Планируется, что к 2015 г. ГЭС выйдет на полную мощность.

В Енисей Ангара впадает в Красноярском крае, недалеко от города Лесосибирска. В месте впадения Ангара полноводнее и шире Енисея. Не случайно древние монголы Ангарой называли реку и после слияния с Енисеем, а современный Енисей выше места слияния рек считали притоком.

На берегах Ангары в Красноярском крае расположен город Кодинск. 30 сентября 2011 г. в Богучанском районе Красноярского края был открыт новый мост через Ангару на трассе Богучаны — Юрубчен — Байкит.

Ангара — река с двумя именами

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Оглавление

«Ангара —. » в новостях:

Фотоальбом

Название «Ангара» произошло от монгольского слова «анга» — рот, ущелье. Ангара в истоке напоминает рот, открытую пасть, жадно и непрерывно поглощающую воды Байкала.

Длина Ангары 1853 километра. До строительства каскада гидроэлектростанций максимальная ширина реки составляла около 1 километра, максимальная глубина — 6 метров.

После завершения строительства ГЭС река превратилась практически в цепочку водохранилищ с режимом, более похожим на озерный, чем на речной. Самое большое из них Братское водохранилище, протяженность которого свыше 500 километров, а площадь водного зеркала равна примерно шестой части площади Байкала.

Ниже Братска Ангара несет свои воды над гранитной грядой, и на протяжении 300 километров путь Ангаре раньше преграждали 9 порогов. Они являлись самым опасным препятствием для судоходства на реке. Наиболее трудные из них носили названия Похмельный, Пьяный, Падун, Долгий и Шаманский. С постройкой Братской ГЭС уровень Ангары поднялся и пороги ушли под воду.

При выходе за пределы Иркутской области река изменяет свое имя и впадает в Енисей уже как Верхняя Тунгуска.О былой красоте Ангары теперь можно говорить только в прошедшем времени. Она не походила на другие реки России. Многое в ней было особенное, исключительное. Вода, как в Байкале, отличалась прозрачным, бирюзовым цветом. Пробегая около двух тысяч километров в каменистом ложе, Ангара не загрязнялась, сохраняя свою кристальную чистоту. Иркутяне говорили, что вкуснее и приятнее ее воды трудно было где-либо встретить. Ангара отличалась стремительной скоростью движения воды до 8 км/час по фарватеру.

Бурятское пророчество

Предки современных бурят несколько веков назад придумали очень красивую легенду о Байкале и Ангаре. Вкратце она звучит так: когда единственная дочь грозного Байкала — красавица Ангара — сбежала из—под родительской опеки, то старец в страшном гневе бросил вдогонку беглянки огромную глыбу — знаменитый Шаманский камень. Несомненно, это древнее сказание слышали практически все. А вот другую бурятскую легенду о том, что пройдут века, смоет Ангара Шаманскую скалу и тогда Байкал выльется из своей каменной чаши и затопит Иркутск и все земли вокруг него, наверное, знают немногие.

Вода в быстром своем течении затопляла все: заливала водой улицы, подвальные этажи, дворы, службы, даже некоторые одноэтажные дома. В считанные часы вся набережная покрылась гололедицей, а громадные льдины громоздились и стояли стеной, переломав береговые тумбы с перекладинами. Преодолев довольно высокий береговой подъем, ледяные пирамиды и колокольни двинулись дальше.

Возникла всеобщая паника. В то время пока люди спасались бегством, во льду замерзали коровы, куры, собаки и другие животные. До них никому не было дела, каждый думал лишь о собственной судьбе. Еще через тридцать лет угроза затопления Иркутска повторилась снова. Тогда от резиденции генералгубернатора (Белый дом) до понтонного моста (Ангарский мост) решили соорудить вал. По словам очевидцев, это укрепление сделали из снега и весьма основательно, местами оно напоминало железнодорожную насыпь.С тех пор снежный вал на набережной Иркутска возводили каждый год. Со всего города для него свозили тонны снега, из которого лепили неприступные ледяные бастионы. При Советской власти эту затею поначалу посчитали бесполезной, но когда Ангара опять стала напоминать о своей мощи и непредсказуемости, то пришлось возвращаться к старому и испытанному способу. В 1939 году уровень реки поднялся на шесть метров выше ординара. И тогда на городской набережной выстроили гигантских размеров ледяную дамбу. Впечатляли ее размеры: 5 метров высоты и 16 километров длины.

После строительства Иркутской ГЭС Ангара все же иногда вспоминает о своем буйном нраве. Летом 1971 года в результате проливных дождей под воду чуть не ушел остров Юность, был подтоплен Ленинский район. Последний раз большая вода наделала бед в 2001 году, когда летом от наводнения пострадали жители прибрежного района Усолья-Сибирского.

Катастрофа в Усолье-Сибирском

С этим городом связана самая крупная катастрофа, происшедшая когда-либо на реке Ангаре. В дореволюционном Усолье действовал паром с использованием быстрого течения.Трагедия разыгралась 29 июня 1916 года. В этот знойный день на курорте Усолье царило необычайное оживление по случаю престольного праздника Петра и Павла. К 6 часам вечера началась буря, переросшая в ураган. Дачники и гости городка, большинство из которых женщины и дети, направились к переправе. Они спешили занять места на мостках пристани, к которой причаливал паром. Неожиданно возникла давка. Мостки, не выдержав тяжести скопившейся толпы, со страшным треском обрушились в реку.

По словам очевидцев, на обрушившихся мостках находилось свыше 200 человек. В том месте река была очень глубокой. Быстрое течение относило упавших в сторону от пристани, а многие из детей оказались укутанными родителями в шали и платки.

Спасение погибающих осложнилось отсутствием спасательных средств. Нашлись смельчаки, которые ринулись в воду и стали вылавливать утопавших. Некоторым самим удалось добраться до берега, но таких оказалось немного. В полном списке жертв катастрофы значилось 43 человека, в подавляющем числе — женщины и дети.

Ловцы жемчуга

Оказывается, на Ангаре когда-то добывали жемчуг. Одно из первых упоминаний о зарождении такого необычного промысла относится к концу XVII века. В это время в Братском остроге появились охочие жемчужники. Первым из них был каргополец Семейка Васильев. Добыв на Ангаре однажды крупное жемчужное зерно и с дюжину малых жемчужин, Семен написал донесение о своих поисках.

«В Брацком де уезде на Ангаре реке жемчужная раковина есть, — писал он и добавлял: — А то де место, где ныне жемчуг сыскали, будет промыслу жемчугу прочно. «

Ввиду важности открытия Семейка ездил с докладом к иркутскому воеводе. Жемчужника вновь послали на Ангару, положив ему денежное, хлебное и соляное жалование. Когда Васильев умер, на его место заступили бывшие его помощники — Иван Федотов и Гаврила Тарасов из Соли Вычегодской. Ловцы жемчуга ездили из Братского острога на Ангару, Белую и Китой.Наверное, и сейчас на дне Ангары и ее притоках где-нибудь обитает моллюск с перламутровой жемчужиной внутри, но если это и так, то ни о какой промышленной добычи жемчуга в наше время не может быть и речи.

Рисунки на Каменных островах

Наверное, только в памяти старожилов остались Каменные острова на Ангаре. Стояли они выше Усть-Уды вблизи маленькой деревушки Егоровой. Знамениты прежде всего своими скалами и рисунками фигур животных, выбитых рукой древнего человека. С вводом в строй Братской ГЭС, острова ушли на дно водохранилища, превратившись отныне в объекты разве что подводной археологии.

Рисунки на скалах, по словам академика Алексея Окладникова, посетившего Каменные острова незадолго до их исчезновения, размещались на протяжении десятков метров. Сотни изображений находились на различной высоте и в различной степени сохранности. Чего стоило изображение лося или сохатого, как его зовут сибирские охотники! А в одном месте были выбиты целые клубки змей.

Перед затоплением решено было вырубить из скал лучшие и наиболее доступные рисунки отдельными кусками и даже целыми композициями. Для этих целей из Ленинграда специально пригласили профессиональных мастеров-каменотесов. Они прекрасно справились с поставленной задачей. Меткими и точно рассчитанными ударами вырубили тяжелые блоки песчаника из скал, а затем осторожно опускали их на заранее подготовленную опору. Дальше зубилом с них снимали лишний груз — и камень был готов к отправке в музей.Так впервые в истории нашей археологической науки вырубили и доставили в Иркутский художественный музей несколько десятков древних каменных рисунков. Среди них была и глыба с отчетливым изображением большой фигуры лося, с двумя рыбами и другими сопровождающими их фигурами. Сейчас эти культурные ценности хранятся в Эрмитаже.

Ангара, река

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Список: Реки Иркутской области

Оглавление

«Ангара, река. » в новостях:

Происхождение названия

Гидроним «Ангара» произошел от эвенкийской и бурятской корневой основы анга – «пасть животного, рот», в переносном смысле – «ущелье, расселина, промоина» (на ассоциации истока Ангары, напоминающего открытую пасть, поглощающую воды Байкала). С крымско-татарского «перевал за ущельем», Ангарский перевал, высота 752 м над уровнем моря. По-эвенкийски о:нган — «мелкая сосна, растущая на заливных берегах» (множественное число о:нгар) — слово с таким значением вполне могло быть принято за название реки, а о:ннга:н «внутренний угол чего-либо». Множественное число от имени существительного о:ннга:н выглядит как о:ннга:р. Наконец, возможно, что название реки Ангара происходит от тунгусского, собственно эвенского слова онга:р — «оленье коповище, место, где олени добывали мох», то есть зимнее моховое оленье пастбище.

Также по другой версии гидроним Ангара связан с греческой эпохой. Ангара — греческое слово. Анаррео — теку, вытекаю сверху, теку назад. Ангара — односложный гидроним, перешел в русский язык с переменной огласовкой: анар — ангар. Конечное «а» — Ангара — русское окончание женского рода существительных с основой на «а», признак слов женского рода. Но возможно и другое толкование. Ангара — двусложный гидроним. Первый компонент «ана — анга» — греческий, а второй компонент — «ра» — субстратный, взятый из какого-то неизвестного языка в результате ассимиляции населения и смены одного языка другим.

Еще гидроним мог произойти от монг. ангар «щель, трещина расселина. Возможность связи с тюрк. ангар широкая долина недостаточно исследована. Эвенки называют Ангару Йанедзи (сравн. Енисей), считая ее главной, а Енисей выше их слияния — ее притоком».

Наконец, в новом электронном справочнике есть еще одна неувязка, имеющая прямое отношение к истолкованию гидронима Ангара. В нем рядом со статьей «Ангара» есть такая статья: «Ангараба, приток р. Кан. Самодийский ба — «вода»; река Ангара-ба значит «река Ангара». Следовательно, самодийцы только добавили свой термин ба — «река» к известному названию Ангара».

Первоначально нижнее течение реки от впадения притока Илим носило у русских землепроходцев название Верхняя Тунгуска. Енисейские казаки считали, что Верхняя Тунгуска и Ангара являются двумя различными реками. Казак и первопроходец Пантелей Пянда, возвращаясь из трёхлетней экспедиции в 1623 году, во время которой он стал первым русским, достигшим реки Лены, обнаружил, что Верхняя Тунгуска и Ангара — одна и та же река.

Ангара в черте Иркутска

В черте современного Иркутска насчитывается более 30 ангарских островов, некоторые из них имеют длину от 1 до 2,5 км и ширину 200-500 м. Длина части реки в пределах города 29 км. Ширина Ангары колеблется от 380 м (немного выше устья Иркута) до 2 км около Кузьмихи. Река отличается быстрым течением и низкой летней температурой (не выше 10–12 градусов). Глубина в пределах города – 6–7 м. Долина реки ящикообразна, в ней прослеживается до 9 террас. Средний многолетний расход воды – 1920 куб. м/сек, максимальный превышает его в 2,8 раза.

Существенной особенностью верхней Ангары до строительства Иркутской ГЭС было отсутствие весеннего половодья, наоборот, для мая и апреля характерен был наименьший уровень. В пределах Иркутска Ангара замерзала в конце декабря – начале января, а вскрывалась в начале апреля. Ледостав был необычным, замерзание Ангары проходило при образовании донного льда, сопровождавшегося зимними наводнениями, нередко затоплявшими прибрежные улицы. Первое крупное наводнение, отмеченное «Иркутской летописью», относится к 7 января 1721, причем в Иркутске около Троицкой церкви уровень воды превысил 1 м. 5 января 1870 началось другое сильное наводнение, при котором Белый дом и Девичий институт были окружены водой, а против Мотоховской ул. (ныне П. Осипенко) вода поднялась выше 2 м и затопила дома наполовину. В 1871 был насыпан на берегу Ангары вал, что несколько снизило опасность январских наводнений. Последнее из них произошло 4–7 января 1953, когда вода дошла до улицы Степана Разина и людей вывозили на амфибиях.

Ангара активно использовалась русским населением с XVII, условия судоходства до Братских порогов были весьма благоприятными. На берегах Ангары возникали города, долина реки была удобна для земледелия. Первый пароход появился в Иркутске в 1844. В XIX–XX на правом берегу Ангары находилась пароходная пристань, лесные и рыбные склады. С XVIII через Ангару существовали постоянные переправы, в 1891 был построен понтонный мост, в 1936 и 1978 – постоянные мосты. С 1740-х на правом берегу Ангары в Иркутске сооружались береговые укрепления (в районе острога и Собора Богоявления), чтобы предохранить берег от размыва. Правый берег Ангары в пределах Иркутска существенно изменен человеком: в XVIII–XX исчезли некоторые острова, изменилась конфигурация существующих. В 1970-х построена бетонная набережная на правом, частично и на левом берегу.

Сооружение Иркутской ГЭС существенно повлияло на режим Ангары в районе города. Так как температура воды в Иркутском водохранилище, закрытом зимой льдом, выше, чем в прежнем русле Ангары, ниже плотины в пределах города ледостава не происходит, он был лишь в 1969.

Над рекой постоянно образуется туман. Расходы и уровни воды теперь зависят от режима работы ГЭС. В целом же наименьшие расходы воды наблюдаются в конце апреля – начале мая, затем они увеличиваются до конца сентября. Наивысший уровень воды в Ангаре, как в Байкале – в сентябре. А. выше старого моста остается достаточно чистой (экологический критерий 0,07), ниже него имеет повышенный уровень экол. нагрузки (критерий 0,45).

Как и прежде, Ангара играет важную роль в жизни Иркутска, придает ему редкую живописность.

Общие сведения о Ангаре

Ангара обладает постоянством стока, имеет быстрое течение, прозрачную воду, на ней много порогов и перекатов, она поздно замерзает и рано вскрывается.

В бассейне Ангары, в пределах Иркутской области, насчитывается 38 195 различных больших и малых водотоков общей протяженностью 162 603 км, что в четыре раза больше окружности Земли по экватору.

Питание Ангара получает из оз. Байкал. Регулятором расходов воды является Иркутское водохранилище. Ниже Ангара питается за счет вод притоков, роль которых увеличивается к устью. Зимой питание Ангары происходит главным образом за счет вод Байкала, так как грунтовое питание притоков незначительное.

Летом, когда количество воды в притоках резко увеличивается за счет осадков и таяния снега, роль притоков в питании возрастает.

До строительства Иркутской ГЭС уровневый режим Ангары был весьма своеобразен. Летом за счет обильного выпадения осадков, а зимой за счет скопления донного льда и шуги в узких местах русла высота подъема воды достигала 9 м. С созданием Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ режим Ангары изменился. Повысились уровни в межсезонное время и понизились в паводковое вследствие распределения воды на большей площади. Ниже ГЭС уровни воды стали менее контрастными, они зависят теперь от работы ГЭС и пропуска воды через тело плотины.

Средний многолетний расход воды в истоке Ангары составляет 1950 м 3 /с, у Падуна — 3000 м 3 /с, в устье — 4500 м 3 /с (за счет притоков). Расходы воды в Ангаре в течение года остаются всегда высокими, что очень важно для энергетики. В результате регулирования стока Иркутским, Братским и Усть-Илимским водохранилищами произошло перераспределение расходов воды: в период мелководья они заметно повысились, а в период паводков и половодья — сократились.

Отличительной особенностью Ангары является то, что она находится в сравнительно суровых климатических условиях, но ледостав на ней наступает позднее, чем на других реках

После строительства Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС участки Ангары ниже этих ГЭС не замерзают, так как прогретая за лето вода в водохранилищах не успевает на этих участках охладиться.

Читайте в Иркипедии:

Хозяйственный потенциал Ангары

Высокая степень водоносности Ангары в течение года, постоянство расходов, большое падение дают основание оценить ее как реку, обладающую огромными запасами водной энергии. На Ангаре можно построить каскад ГЭС общей мощностью 15 млн. МВт, которые могут дать 90 млрд. кВт-ч электроэнергии, то есть столько, сколько могут дать Волга, Кама, Днепр и Дон, вместе взятые. Для выработки 90 млрд. кВт-ч энергии на тепловых станциях потребовалось бы не менее 55 млн. т высококачественного каменного угля. Не случайно академик А.В. Винтер Байкал и Ангару определил как «. бесценный дар природы, правильное и разумное использование которого явится неиссякаемым источником огромного количества весьма дешевой и в высшей степени качественной электрической энергии, освобождающей мускульный труд миллионов людей и в изобилии рождающей богатства для удовлетворения жизненных потребностей народа и интересов нашего государства».

Освоение гидроэнергетических ресурсов Ангары требует в два раза меньше капиталовложений, чем на Волге и Днепре. Гидроэнергия, полученная на ангарском каскаде ГЭС, самая дешевая в стране. На Ангаре построены Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС. В результате этого Ангара в верхней и средней частях превратилась в цепь водохранилищ.

Наиболее крупные левобережные притоки Ангары — Иркут, Китой, Белая, Ока, Уда (Чуна), Бирюса правосторонние притоки небольшие — Ушаковка, Куда, Ида, Оса, Уда, Илим.

Левобережные притоки берут начало с северных острогов Восточного Саяна, они порожисты, имеют быстрое течение, большое падение. Летом бывают полноводными за счет выпадающих осадков и таяния снега, накопившегося в их бассейнах в течение зимы. Из правобережных притоков наиболее крупный и многоводный — Илим.

Саянские притоки имеют большие запасы гидроэнергии. Они являются важным источником питания Братского водохранилища. Широко использовались притоки для сплава леса, вырубавшегося в бассейнах рек. Сейчас сплав по этим рекам запрещен.

История освоения и изучения Ангары

Бассейн Ангары был издавна заселен человеком. Находки археологов свидетельствуют, что еще в палеолите (за несколько десятков тысяч лет до н.э.) по Ангаре и ее крупным притокам существовали поселения людей. На берегах рек до сих пор обнаруживают следы их существования: стоянки, городища, курганы, могильники, оросительные сооружения, рисунки на стенах пещер и на скалах. К началу XVII в. в бассейне Ангары жили, главным образом, кочевые эвенкийские (тунгусские) и бурятские племена.

Прекрасными знатоками рек были эвенки: совершая многокилометровые кочевки, они ясно представляли себе сложную гидрографическую сеть на огромных пространствах Приангарья и прилегающих районов Восточной Сибири. Систематическое изучение и освоение Ангары началось с приходом сюда русских и включения Приангарья в состав России в первой половине — середине XVII в. Именно Ангара, называвшаяся тогда Верхней Тунгуской, обеспечила возможность освоения региона: по ней, единственной в то время транспортной артерии, осуществлялось продвижение русских в Приангарье.

Период русской колонизации

Российские первопроходцы вышли на Ангару в первой четверти XVII в., когда на Енисее, вблизи ангарского устья, казачьими отрядами под командованием П. Албычева и Ч. Рукина в 1619 г. был основан Енисейск — форпост дальнейшего присоединения сибирских земель к России. В 1628 г. известным землепроходцем П.Бекетовым в нижнем течении Ангары в устье реки Рыбной закладывается первый ангарский острог — Рыбинский. Атаман И.Галкин в 1630 г. основывает в Среднем Приангарье на Илиме Илимский острог, откуда уходил важный волок на Лену. В следующем 1631 г. М.Перфильевым на Ангаре, вблизи впадения Оки выстроен Братский острог.

Продолжается продвижение к Байкалу с сооружением в устье Иркута в 1652 г. И.Похабовым Иркутского зимовья, в 1661 г. Я.Похабовым — Иркутского острога, в 1654 г. О.Фирсовым — Балаганского острога, в 1669 г. — Усольского зимовья и Идинского острога. На Уде был заложен Удинский острог (1648 г.), на Белой — Вельский острог (вторая половина XVII в.). Таким образом, в 50-х годах XVII в. вся линия Ангары оказалась занята русскими острогами и поселениями. Территория ангарского бассейна навсегда вошла в состав России. Присоединение Сибири к европейской цивилизации имело, пожалуй, не меньшее значение для познания земного шара, чем открытие Америки или морского пути в Индию. Сведения сибирских землепроходцев об открытых землях обогатили науку, в том числе, науку о реках. В их записках приводились характеристики условий судоходства, описания речных берегов и рыбных богатств.

Собранные землепроходцами материалы послужили основой для составления первых описаний и карт Приангарья, которые появились уже во второй половине XVII в. Первая «Чертежная роспись» водного пути по Ангаре с указанием основных притоков и порогов сделана П.Головиным. Затем, в 1667 г. Ангара была изображена на составленном П. Годуновым «Чертеже всей Сибири», а в 1698 г. — на выполненном С.Ремезовым «Чертеже всей Сибири» и в «Чертежной книге» — первом сибирском географическом атласе. Научное изучение Ангары началось с первой половины XVIII в. Геодезистом П.Чичаговым в 1725 — 1730 гг., выполнена первая инструментальная съемка Ангары.

Первое научное описание реки дала правительственная экспедиция Д.Мессершмидта, работавшая в Сибири в течение 1720-1727 гг. Большое значение для изучения Ангары имели исследования И.Гмелина, С.Крашенинникова, Г.Миллера. В конце XVIII в. было опубликовано описание Прибайкалья, сделанное академиком П.Палласом. Однако, детальное изучение Ангары и ее бассейна началось лишь в середине XIX в., когда в Приангарье пришла экспедиция А.Миддендорфа, составившая его ценнейший общегеографический очерк. Основы геологического изучения бассейна Ангары были заложены И.Черским, А.Чекановским, П.Яворским, В.Обручевым.

Специальные описания рек — так называемые гидрографические работы — в конце XIX — начале XX вв. были сосредоточены, в основном, в ведомстве путей сообщения, так как реки имели значение, прежде всего, как транспортные пути. В 1887-1889 гг. изыскательская партия М.Чернцова произвела первое полное гидрографическое описание Ангары. Результатом этих работ стал «Атлас реки Ангары» — фундаментальный труд, не потерявший научного значения и сейчас.

Произведенные изыскания позволили точно нанести Ангару и ее главные притоки на географические карты, которые были уточнены только в 40-е — 50-е годы XX в. в результате аэрофотосъемки. В начале XX в. на Ангаре стали проводиться специальные регулярные гидрологические наблюдения за уровнями воды, стоком, температурой воды и т.д. Самые первые такие наблюдения за уровнем реки начались в Иркутске в 1886 г. За первую половину нынешнего века Иркутским и Красноярским управлениями гидрометслужбы организованы систематические наблюдения на большинстве крупных и средних рек ангарского бассейна. Первую попытку разработки схемы использования гидроэнергоресурсов Ангары предпринял А.Вельнер в 1920 г. в работе, выполненной по заданию ГОЭЛРО.

Советский период

С 1930 г. начались систематические изыскательские и исследовательские работы по изучению гидроэнергетических ресурсов Ангары, которыми занимались Восточно-Сибирское и Московское отделения Гидропроекта под руководством И.Александрова, В.Малышева, Н.Колосовского. В послевоенные годы работы в этом направлении активизировались, и в 1953 г. была составлена схема использования гидроэнергоресурсов Ангары, включающая шесть ГЭС от Байкала до Енисея. В последние десятилетия исследования водных ресурсов бассейна Ангары, их использование и охрана приобрели особенно большой размах. Многочисленные водные изыскания и проектные работы проводятся в связи со строительством промышленных предприятий и мелиоративных систем.

Развивается сеть гидрологических, гидрохимических и гидробиологических наблюдений Госкомгидромета. Контроль за источниками сбросов в водные объекты осуществляют Иркутский областной и Красноярский краевой комитеты по охране окружающей среды и природных ресурсов. Информацию об использовании водных ресурсов собирают и систематизируют Ангаро-Байкальское и Енисейское водохозяйственные управления. Все более разносторонними становятся научные исследования. Особую актуальность приобретает углубление знаний о природных режимах водотоков и водоемов ангарского бассейна, прогнозирование их экологического состояния, определение оптимальных мероприятий по их сохранению и восстановлению. Важные фундаментальные и прикладные работы в этих направлениях ведут институты Сибирского Отделения РАН: Иркутского научного центра (географии, Лимнологический, земной коры, Сибирский энергетический, геохимии) и Красноярского научного центра (биофизики, леса и древесины).

Большое значение имеют научные исследования вод Приангарья, выполняемые подразделениями Иркутского и Красноярского университетов (НИИ биологии, Вычислительные центры, географический и биологический факультеты), рядом других вузов, ведомственных институтов. Одновременно с изучением рек ангарского бассейна шло их освоение. На протяжении первых столетий после присоединения Восточной Сибири к России главной функцией Ангары оставалась воднотранспортная: несмотря на опасные дороги и шиверы, вся связь с Западной Сибирью осуществлялась по Ангаре вплоть до прокладки сухопутного Московского тракта.

Долог и труден был путь через ангарские пороги: при самых благоприятных обстоятельствах путешествие вниз по реке от Иркутска до Енисейска занимало 15 дней, но нередко суда неделями стояли перед порогами, дожидаясь высокой воды. Зачастую они разбивались на страшных порогах в среднем течении реки у Братска. И все же за навигацию по Ангаре проходило вниз до 250 судов. Еще более тяжким был путь против течения, поскольку на всем протяжении реки суда тянули бечевой, а на порогах поднимали воротом. В среднем и нижнем течении реки до сих пор можно заметить старые грунтовые дороги, которые местные жители называют бечевниками.

Экологическая обстановка

Концентрация промышленности на сравнительно небольшой территории, преимущественно на берегах Ангары, приводит к возникновению социально-экономических проблем, среди которых основное значение имеет ухудшение качества природных вод вследствие сбросов загрязнённых сточных вод. По объёму таких вод Ангарский бассейн уступает только волжскому; всего 2-3 % стоков, прошедших через очистные сооружения, можно считать нормативно очищенными. В регионе низка доля оборотного и повторного водоснабжения; во многих городах очистные сооружения перегружены, работают неэффективно, строительство новых почти прекратилось, хотя нехватка их в ряде населённых пунктов, весьма ощутима. В результате загрязнение реки и водохранилищ по многим химическим и бактериологическим ингредиентам (нефтепродукты, фенолы, органические вещества, тяжёлые металлы, асфальтены и др.) очень велико; концентрации загрязнений в воде, донных отложениях, рыбе часто превышают десятки, и даже сотни ПДК. Ниже Иркутска река и водохранилища на различных участках по качеству вод оцениваются от умеренно загрязнённых до очень грязных.

Мосты

В 1891 году через Ангару был построен первый понтонный мост. Открытие моста совпало с проездом через Иркутск цесаревича Николая. Понтонный мост просуществовал примерно 45 лет. Движение на нём в каждую сторону осуществлялось в одну нитку и не позволяло обгона[.

В 1931—1936 годах был построен первый мост через Ангару, который соединил центральную и левобережную части Иркутска. В Советский период этот мост считался памятником В. И. Ленину, о чем гласила соответствующая мемориальная мраморная плита. В 2011 году он получил официальное название Глазковский мост.

В 1972 году был построен второй мост через Ангару, соединивший правый и левый берега Усть-Илимска. На момент сдачи в эксплуатацию по нему проходили рельсы, которые в 2000 году были демонтированы.

В 1978 году был введён в эксплуатацию третий мост через Ангару, соединивший на окраине Иркутска правый берег в створе Пади Топка и левый берег в районе Жилкино. В 2011 году этот мост получил официальное название Иннокентьевский мост.

В 1999 году было начато строительство нового моста через Ангару (указ о его строительстве был подписан ещё в 1995 году). В октябре 2007 года по новому мосту в Иркутске было открыто движение в одну сторону, а в декабре 2009 года — в обе стороны. В 2011 году мост получил официальное название Академический.

30 сентября 2011 года в Богучанском районе открыт новый мост через Ангару на трассе Богучаны — Юрубчен — Байкит.