Что понимают под компьютерным моделированием

Компьютерное моделирование

Компьютерная модель (англ. computer model ), или численная модель (англ. computational model ) — компьютерная программа, работающая на отдельном компьютере, суперкомпьютере или множестве взаимодействующих компьютеров (вычислительных узлов), реализующая абстрактную модель некоторой системы. Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии, метеорологии, других науках и прикладных задачах в различных областях радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения и проч. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования.

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить т. н. вычислительные эксперименты, в тех случаях когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий.

Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы явлений или изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов — сначала создание качественной, а затем и количественной модели. Компьютерное же моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т. д.

К основным этапам компьютерного моделирования относятся:

Различают аналитическое и имитационное моделирование. При аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма(ов), воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем последовательного выполнения большого количества элементарных операций.

Содержание

Практическое применение

Компьютерное моделирование применяют для широкого круга задач, таких как:

Различные сферы применения компьютерных моделей предъявляют разные требования к надежности получаемых с их помощью результатов. Для моделирования зданий и деталей самолетов требуется высокая точность и степень достоверности, тогда как модели эволюции городов и социально-экономических систем используются для получения приближенных или качественных результатов.

Компьютерное моделирование

Компьютерная модель (англ. computer model), или численная модель – компьютерная программа, работающая на отдельном компьютере или множестве взаимодействующих компьютеров (вычислительных узлов), реализующая абстрактную модель некоторой системы.

Компьютерное моделирование – метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели.

Для поддержки математического моделирования разработаны системы компьютерной математики, например, Maple, Mathematica, Mathcad, MATLAB, VisSim и др. Они позволяют создавать формальные и блочные модели как простых, так и сложных процессов и устройств и легко менять параметры моделей в ходе моделирования. Блочные модели представлены блоками (чаще всего графическими), набор и соединение которых задаются диаграммой модели.

Дискретная модель – математическая модель, которая описывает поведение и свойства объекта только в отдельные моменты времени.

Модель лабиринтного поиска – поиск оптимального пути от входных данных к результату.

Эвристическое моделирование заключается в стремлении воспроизвести то, что однажды уже привело к успеху.

Компьютерные модели стали обычным инструментом математического моделирования и применяются в физике, астрофизике, механике, химии, биологии, экономике, социологии, метеорологии, других науках и прикладных задачах в различных областях радиоэлектроники, машиностроения, автомобилестроения и проч. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования.

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий.

Построение компьютерной модели базируется на абстрагировании от конкретной природы явлений или изучаемого объекта-оригинала и состоит из двух этапов: сначала создание качественной, а затем и количественной модели. Компьютерное же моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на компьютере, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели и т.д.

К основным этапам компьютерного моделирования относятся:

1. Постановка задачи, определение объекта моделирования.

2. Разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и их взаимосвязей.

3. Формализация, то есть переход к математической модели.

4. Создание алгоритма и написание программы.

5. Планирование и проведение компьютерных экспериментов.

6. Анализ и интерпретация результатов.

Различают аналитическое и имитационное моделирование.

При аналитическом моделировании изучаются математические (абстрактные) модели реального объекта в виде алгебраических, дифференциальных и других уравнений, а также предусматривающих осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению.

При имитационном моделировании исследуются математические модели в виде алгоритма, воспроизводящего функционирование исследуемой системы путем последовательного выполнения большого количества элементарных операций.

Компьютерное моделирование применяют для широкого круга задач, таких как:

Моделирование ядерных испытаний.

Моделирование радиационного воздействия на организм человека.

Анализ распространения загрязняющих веществ в атмосфере.

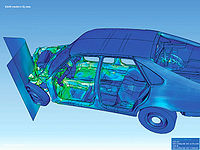

Конструирование транспортных средств.

Полетные имитаторы для тренировки пилотов.

Прогнозирование цен на финансовых рынках.

Исследование поведения зданий, конструкций и деталей под механической нагрузкой.

Прогнозирование прочности конструкций и механизмов их разрушения.

Проектирование производственных процессов, например химических.

Стратегическое управление организацией.

Исследование поведения гидравлических систем: нефтепроводов, водопровода.

Моделирование сценарных вариантов развития городов.

Моделирование транспортных систем.

Различные сферы применения компьютерных моделей предъявляют разные требования к надежности получаемых с их помощью результатов. Для моделирования зданий и деталей самолетов требуется высокая точность и степень достоверности, тогда как модели эволюции городов и социально-экономических систем используются для получения приближенных или качественных результатов.

Основные понятия компьютерного моделирования

Классификация компьютерных моделей. Этапы компьютерного моделирования. Особенности компьютерного эксперимента, этапы его проведения. Компьютерные модели физических процессов и систем массового обслуживания. Имитационное моделирование процессов и систем.

| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |

| Вид | курс лекций |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 03.06.2017 |

| Размер файла | 869,4 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основные понятия компьютерного моделирования. Классификация моделей

Основные понятия компьютерного моделирования.

2. Процессом называют набор состояний, соответствующий упорядоченному изменению параметра. Параметры в системе могут меняться как непрерывно, так и дискретно.

компьютерное моделирование имитационное

4. Компьютерной моделью называется представление информации о моделируемой системе средствами компьютера. При компьютерном моделировании модель создается и анализируется с помощью вычислительной техники.

К моделям применимы следующие основные требования:

· адекватность, то есть соответствие модели исходной реальной системе и учет, прежде всего, наиболее важных качеств, связей и характеристик. Оценить адекватность выбранной модели, особенно, на начальной стадии проектирования, когда вид создаваемой системы ещё неизвестен, очень сложно. В такой ситуации часто полагаются на опыт предшествующих разработок или применяют определенные методы, например, метод последовательных приближений;

· точность, то есть степень совпадения полученных в процессе моделирования результатов с заранее установленными, желаемыми. Здесь важной задачей является оценка потребной точности результатов и имеющейся точности исходных данных, согласование их как между собой, так и с точностью используемой модели;

· универсальность, то есть применимость модели к анализу ряда однотипных систем в одном или нескольких режимах функционирования. Это позволяет расширить область применимости модели для решения большего круга задач;

Выбор модели и обеспечение точности моделирования считается одной из самых важных задач моделирования.

I. В зависимости от средств построения:

· словесные (описательные, вербальные или текстовые);

· натурные модели (макет Солнечной системы, игрушечный кораблик);

· абстрактные или знаковые (математические и компьютерные модели).

II. В зависимости от применяемого математического аппарата:

· модели, основанные на применении дифференциальных уравнений;

· модели, основанные на применении уравнений в частных производных;

· вероятностные модели и т.д.

III. В зависимости от цели моделирования:

· дескриптивные модели (описательные) описывают моделируемые объекты и явления. Примером может служить модель Солнечной системы или модель движения кометы, в которой моделируется траектория ее полета, расстояние, на котором она пройдет от Земли. При этом невозможно повлиять на движение кометы или движение планет Солнечной системы;

· оптимизационные модели служат для поиска наилучших решений при соблюдении определенных условий и ограничений. В этом случае в модель входит один или несколько параметров, доступных влиянию. Например, в задаче коммивояжера оптимизируется его маршрут и снижается стоимость перевозок;

· имитационные модели, представляющие собой модели воспроизведения некоторого реального процесса. Например, моделирование работы производственного участка, склада, локальной вычислительной сети.

IV. В зависимости от изменения во времени:

· статические модели, то есть модели неизменные во времени;

· динамические модели, то есть модели, состояние которых меняется со временем.

V. По способу отображения действительности:

· эвристические модели представляют собой образы, рисуемые в воображении человека. Их описание ведется словами естественного языка (например, вербальная модель) и, обычно, неоднозначно и субъективно. Эти модели неформализуемы, то есть не описываются формально-логическими и математическими выражениями, хотя и рождаются на основе представления реальных процессов и явлений. Эвристические модели используют на начальных этапах проектирования или других видов деятельности, когда сведения о разрабатываемой системе ещё скудны. На последующих этапах проектирования эти модели заменяют на более конкретные и точные.

· натурные модели. Отличительной чертой этих моделей является их подобие реальным системам (они материальны), а отличие состоит в размерах, числе и материале элементов и т.п.

VI. По принадлежности к предметной области:

· тремплет, под которым понимают изделие, являющееся плоским масштабным отображением объекта в виде упрощенной ортогональной проекции или его контурным очертанием. Тремплетеотанарные вырезают из пленки, картона и т.п. и применяют при исследовании и проектировании зданий, установок, сооружений;

· макет, под которым понимают изделие, собранное из моделей и/или тремплетов.

· Экономические модели, например, Бизнес-модель.

· математические модели представляют собой совокупность взаимосвязанных математических и формально-логических выражений, как правило, отображающих реальные процессы и явления (физические, психические, социальные и т.д.).

VII. По форме представления бывают:

· аналитические модели. Их решения ищутся в замкнутом виде, в виде функциональных зависимостей;

· модель в теории алгебраических систем как совокупность некоторого множества и заданных на его элементах свойств и отношений;

VIII. Промежуточные виды моделей

· Трёхмерная компьютерная модель

· графические модели. Занимают промежуточное место между эвристическими и математическими моделями. Представляют собой различные изображения:

· эскизы. Этому упрощенному изображению некоторого устройства в значительной степени присущи эвристические черты;

· чертежи. Здесь уже конкретизированы внутренние и внешние связи моделируемого (проектируемого) устройства, его размеры;

· полигональная модель в компьютерной графике как образ объекта, «сшитый» из множества многоугольников.

· аналоговые модели. Позволяют исследовать одни физические явления или математические выражения посредством изучения других физических явлений, имеющих аналогичные математические модели.

Существует и другие виды «пограничных» моделей, например, экономико-математическая и т.д.

IX. По уровням. Для упрощения процесса изучения реальных систем выделяют четыре уровня их моделей, различающиеся количеством и степенью важности учитываемых свойств и параметров. Различают функциональную, принципиальную, структурную и параметрическую модели.

· Структурная модель, как правило, составляется для отображения структуры объекта (устройства) или процесса. При этом под структурной моделью устройства могут подразумевать:

· структурную схему, которая представляет собой упрощенное графическое изображение некоторого устройства, дающее общее представление о форме, расположении и числе наиболее важных его частей и их взаимных связях;

· топологическую модель, которая отражает взаимные связи между объектами, не зависящие от их геометрических свойств.

Под структурной моделью процесса обычно подразумевают характеризующую его последовательность и состав стадий и этапов работы, совокупность процедур и привлекаемых технических средств, взаимодействие участников процесса. Примером структурной модели процесса служит упрощенное изображение звеньев механизма в виде стержней, плоских фигур (механика), прямоугольники с линиями со стрелками (в теории автоматического управления, блок-схемы алгоритмов), план литературного произведения или законопроекта и т.д. Степень упрощения зависит от полноты исходных данных об исследуемом устройстве и потребной точности результатов. На практике виды структурных схем могут варьироваться от несложных небольших схем (минимальное число частей, простота форм их поверхностей) до близких к чертежу изображений (высокая степень подробности описания, сложность используемых форм поверхностей).

Возможно изображение структурной схемы в масштабе. Такую модель относят к структурно-параметрической. Её примером служит кинематическая схема механизма, на которой размеры упрощенно изображенных звеньев (длины линий-стержней, радиусы колес-окружностей и т.д.) нанесены в масштабе, что позволяет дать численную оценку некоторым исследуемым характеристикам.

Для повышения полноты восприятия на структурных схемах в символьном (буквенном, условными знаками) виде могут указывать параметры, характеризующие свойства отображаемых систем. Исследование таких схем позволяет установить соотношения (функциональные, геометрические и т.п.) между этими параметрами, то есть представить их взаимосвязь в виде равенств f (x1, х2, …) = 0, неравенств f (x1, х2, …) > 0 и в иных выражениях.

· Под параметрической моделью понимается математическая модель, позволяющая установить количественную связь между функциональными и вспомогательными параметрами системы. Графической интерпретацией такой модели в технике служит чертеж устройства или его частей с указанием численных значений параметров.

X. По целям исследований:

· Функциональные, предназначенные для изучения особенностей работы (функционирования) системы, её назначения во взаимосвязи с внутренними и внешними элементами;

· функционально-физические, предназначенные для изучения физических (реальных) явлений, используемых для реализации заложенных в систему функций;

· модели процессов и явлений, такие как кинематические, прочностные, динамические и другие. Предназначены для исследования тех или иных свойств и характеристик системы, обеспечивающих её эффективное функционирование.

XI. По особенностям представления. С целью подчеркнуть отличительную особенность модели их подразделяют на простые и сложные, однородные и неоднородные, открытые и закрытые, статические и динамические, вероятностные и детерминированные и т.д.

Все устройства взаимодействуют с внешней средой, обмениваются с нею сигналами, энергией, веществом. Модели относят к открытым, если их влиянием на окружающую среду или воздействием внешних условий на их состояние и качество функционирования пренебречь нельзя. В противном случае системы рассматривают как закрытые, изолированные.

Динамические модели, в отличие от статических, находятся в постоянном развитии, их состояние и характеристики изменяются в процессе работы и с течением времени. Характеристики вероятностных (иными словами, стохастических) моделей случайным образом распределяются в пространстве или меняются во времени. Это является следствием как случайного распределения свойств материалов, геометрических размеров и форм объекта, так и случайного характера воздействия внешних нагрузок и условий. Характеристики детерминированных моделей заранее известны и точно предсказуемы.

Этапы моделирования. Компьютерный эксперимент, этапы его проведения

Этапы компьютерного моделирования

На этом этапе формируются законы, управляющие исследованием, происходит отделение информации от реального объекта, формируется существенная информация, отбрасывается несущественная, происходит первый шаг абстракции. Также на этом этапе информация об объекте подготавливается к обработке на компьютере.

2. Формальное представление объекта, явления или процесса

Понятие компьютерного моделирования

В настоящее время понятие “система” в науке является до конца не определенным. Ученые приступили к исследованию сложных систем (СС).

В многочисленной литературе по системному анализу и системотехнике отмечаются следующие основные свойства сложных систем:

Свойство 1. Целостность и членимость.

Сложная система рассматривается как целостная совокупность элементов, характеризующаяся наличием большого количества взаимосвязанных и взаи-модействующих между собой элементов.

У исследователя существует субъективная возможность разбиения системы на подсистемы, цели функционирования которых подчинены общей цели функционирования всей системы (целенаправленность систем). Целенаправленность интерпретируется, как способность системы осуществлять в условиях неопределенности и воздействия случайных факторов поведение (выбор поведения), преследующее достижение определенной цели.

Свойство 2. Связи.

Наличие существенных устойчивых связей (отношений) между элементами или (и) их свойствами, превосходящими по мощности (силе) связи (отношения) этих элементов с элементами, не входящими в данную систему (внешней сре-дой).

Под “связями” понимается некоторый виртуальный канал, по которому осуществляется обмен между элементами и внешней средой веществом, энергией, информацией.

Свойство 3. Организация.

Свойство характеризуется наличием определенной организации – формированием существенных связей элементов, упорядоченным распределением связей и элементов во времени и пространстве. При формировании связей складывается определенная структура системы, а свойства элементов трансформируются в функции (действия, поведение).

При исследовании сложных систем обычно отмечают:

Свойство 4. Интегративные качества.

Существование интегративных качеств (свойств), т.е. таких качеств, кото-рые присущи системе в целом, но не свойственны ни одному из ее элементов в отдельности. Наличие интегративных качеств показывает, что свойства систе-мы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются ими полностью.

Примеры СС в экономической сфере многочисленны: организационно – производственная система, предприятие; социально – экономическая система, например регион; и др.

Методологией исследования СС является системный анализ. Один из важнейших инструментов прикладного системного анализа – компьютерное моделирование.

Имитационное моделирование является наиболее эффективным и универ-сальным вариантом компьютерного моделирования в области исследования и управления сложными системами.

Модель представляет собой абстрактное описание системы (объекта, процесса, проблемы, понятия) в некоторой форме, отличной от формы их реального существования.

Моделирование представляет собой один из основных методов познания, является формой отражения действительности и заключается в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, явлений, либо с помощью абстрактного описания в виде изображения, плана, карты, совокупности уравнений, алгоритмов и программ.

В процессе моделирования всегда существует оригинал (объект) и модель, которая воспроизводит (моделирует, описывает, имитирует) некоторые черты объекта.

Моделирование основано на наличии у многообразия естественных и искусственных систем, отличающихся как целевым назначением, так и физическим воплощением, сходства или подобия некоторых свойств: геометрических, структурных, функциональных, поведенческих. Это сходство может быть полным (изоморфизм) и частичным (гомоморфизм).

Исследование современных СС предполагает различные классы моделей. Развитие информационных технологий можно интерпретировать как возможность реализации моделей различного вида в рамках информационных систем различного назначения, например, информационные системы, системы распознавания образов, системы искусственного интеллекта, системы поддержки принятия решений. В основе этих систем лежат модели различных типов: семантические, логические, математические и т.п.

Приведем общую классификацию основных видов моделирования:

Указанные виды моделирования могут применяться самостоятельно или одновременно, в некоторой комбинации (например, в имитационном моделировании используются практически все перечисленные виды моделирования или отдельные приемы). Так, например, имитационное моделирование включает в себя концептуальное (на ранних этапах формирования имитационной модели) и логико-математическое (включая методы искусственного интеллекта) моделирование для описания отдельных подсистем модели, а также в процедурах обработки и анализа результатов вычислительного эксперимента и принятия решений. Технология проведения и планирования вычислительного эксперимента с соответствующими математическими методами привнесена в имитационное моделирование из физического (экспериментального натурного или лабораторного) моделирования. Наконец, структурно-функциональное моделирование используется как при создании стратифицированного описания многомодельных комплексов, так и для формирования различных диаграммных представлений при создании имитационных моделей.

Понятие компьютерного моделирования трактуется шире традиционного понятия “моделирование на ЭВМ” [10]. Приведем его.

Компьютерное моделирование – это метод решения задач анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели.

Компьютерное моделирование можно рассматривать как:

Под термином “компьютерная модель” понимают условный образ объекта или некоторой системы объектов (или процессов), описанный с помощью уравнений, неравенств, логических соотношений, взаимосвязанных компьютерных таблиц, графов, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов и т.д. и отображающих структуру и взаимосвязи между элементами объекта. Компьютерные модели, описанные с помощью уравнений, неравенств, логических соотношений, взаимосвязанных компьютерных таблиц, графов, диаграмм, графиков, будем называть математическими. Компьютерные модели, описанные с помощью взаимосвязанных компьютерных таблиц, графов, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов и т.д. и отображающих структуру и взаимосвязи между элементами объекта, будем называть структурно-функциональными;

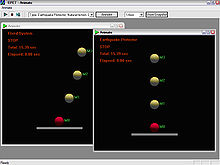

Компьютерные модели (отдельную программу, совокупность программ, программный комплекс), позволяющие, с помощью последовательности вычислений и графического отображения результатов ее работы, воспроизводить (имитировать) процессы функционирования объекта (системы объектов) при условии воздействия на объект различных, как правило, случайных факторов, будем называть имитационными.

Суть компьютерного моделирования заключена в получении количественных и качественных результатов на имеющейся модели. Качественные результаты анализа обнаруживают неизвестные ранее свойства сложной системы: ее структуру, динамику развития, устойчивость, целостность и др. Количественные выводы в основном носят характер анализа существующей СС или прогноза будущих значений некоторых переменных. Возможность получения не только качественных, но и количественных результатов составляет существенное отличие имитационного моделирования от структурно-функционального. Имитационное моделирование имеет целый ряд специфических черт.

Методологией компьютерного моделирования является системный анализ (направление кибернетики, общая теория систем), в котором доминирующая роль отводится системным аналитикам. В отличие от математического моделирования на ЭВМ, где методологической основой являются: исследование операций, теория математических моделей, теория принятия решений, теория игр и др.

Центральной процедурой системного анализа является построение обобщенной модели, отражающей все факторы и взаимосвязи реальной системы. Предметом компьютерного моделирования может быть любая сложная система, любой объект или процесс. Категории целей при этом могут быть самыми различными. Компьютерная модель должна отражать все свойства, основные факторы и взаимосвязи реальной сложной системы, критерии, ограничения.

Компьютерное моделирование предлагает совокупность методологических подходов и технологических средств, используемых для подготовки и принятия решений в различных областях исследования.

Выбор метода моделирования для решения постановленной задачи или исследования системы является актуальной задачей, с которой системный аналитик должен уметь справляться.

С этой целью уточним место имитационных моделей и их специфику среди моделей других классов. Кроме того, уточним некоторые понятия и определения, с которыми имеет дело системный аналитик в процессе моделирования. С этой целью рассмотрим процедурно-технологическую схему построения и исследования моделей сложных систем. Эта схема (приведенная на стр.6) включает, характерные для любого метода моделирования, следующие этапы определения:

Первые три этапа характеризуют объект и цель исследования и практически определяют следующие этапы моделирования. При этом большое значение приобретает корректное описание объекта и формулировка цели моделирования из предметной области исследования.

Предметная (проблемная) область. Исследование различных систем: математических, экономических, производственных, социальных, систем массового обслуживания, вычислительных, информационных и многих других.

Модель должна строиться целенаправленно. Целенаправленная модель представляет собой замену действительности с той степенью абстракции, которая необходима для поставленной цели. То есть, модель, прежде всего, должна отражать те существенные свойства и те стороны моделируемого объекта, которые определены задачей. При этом важно правильно обозначить и сформулировать проблему, четко определить цель исследования, проводимого с помощью моделирования.

Требования к моделям. Моделирование связано с решением реальных задач и необходимо быть уверенным, что результаты моделирования с достаточной степенью точности отражают истинное положение вещей, т.е. модель адекватна реальной действительности.

Хорошая модель должна удовлетворять некоторым общепринятым требованиям. Такая модель должна быть:

В зависимости от целевой направленности модели, для нее задаются специальные требования. Наиболее характерными являются: целостность, отражение информационных свойств, многоуровневость, множественность (многомодельность), расширяемость, универсальность, осуществимость (реальная возможность построения самой модели и ее исследования), реализуемость (например, на ЭВМ, возможность материализации модели в виде реальной системы в задачах проектирования), эффективность (затраты временных, трудовых, материальных и других видов ресурсов на построение моделей и проведение экспериментов находятся в допустимых пределах или оправданы). Значимость или приоритетность требований к модели непосредственно вытекают из назначения модели. Например, в исследовательских задачах, задачах управления, планирования и описания важным требованием является адекватность модели объективной реальности. В задачах проектирования и синтеза уникальных систем важным требованием является реализуемость модели, например в САПР или систему поддержки принятия решений (СППР).

Цель моделирования и задание требований к модели определяют форму представления модели.

Любая модель (прежде чем стать объективно существующим предметом) должна существовать в мысленной форме, быть конструктивно разработанной, переведена в знаковую форму и материализована. Таким образом, можно выделить три формы представления моделей:

Особое место в моделировании занимают знаковые, в частности логические, математические, логико-математические модели, а также модели, воссозданные на основе описания, составленного экспертами. Знаковые модели используются для моделирования разнообразных систем. Это направление связано с развитием вычислительных систем. Ограничимся ими в дальнейшем рассмотрении.

Следующий этап процедурной схемы – это выбор вида описания и

построения модели. Для знаковых форм такими описаниями могут быть:

Характер реализации знаковых моделей бывает:

В каждом из них, в зависимости от сложности модели, цели моделирования, степени неопределенности характеристик модели, могут иметь место различные по характеру способы проведения исследований (экспериментов), т.е., методы исследования. Например, при аналитическом исследовании применяются различные математические методы. При физическом или натурном моделировании применяется экспериментальный метод исследования.

Анализ применяемых и перспективных методов машинного экспериментирования позволяет выделить расчетный, статистический, имитационный и самоорганизующийся методы исследований.

Расчетное (математическое) моделирование применяется при исследовании математических моделей и сводится к их машинной реализации при различных числовых исходных данных. Результаты этих реализаций (расчетов) выдаются в графической или табличной формах. Например, классической схемой является машинная реализация математической модели, представленной в виде системы дифференциальных уравнений, основанная на применении численных методов, с помощью которых математическая модель приводится к алгоритмическому виду, программно реализуется на ЭВМ, для получения результатов проводится расчет.

Имитационное моделирование отличается высокой степенью общности, создает предпосылки к созданию унифицированной модели, легко адаптируемой к широкому классу задач, выступает средством для интеграции моделей различных классов.