Что портит русский язык

Что портит русский язык

Почти шекспировские вопросы: почему в некоторых словарях «кофе» – среднего рода, а звОнит становится нормой? Преподаватель СПбГУ, член Орфографической комиссии РАН Светлана Друговейко-Должанская рассказала, как с годами изменились нормы русского языка.

«Сподвигнуть» или «подвигнуть»?

«Когда я была в Москве, нашла басню Сумарокова, написанную два с половиной столетия назад. Она так и называется – «Порча языка». Здесь Сумароков говорит о пагубе заимствований, от которых страдает русская речь. Филологи в последние годы без конца пишут научно-популярные книги, читают лекции, пытаясь разуверить российское общество в том, что с нашим языком происходит что-то нехорошее. Когда язык меняется, он не портится. Он просто становится другим. А меняется он, потому что меняемся мы и жизнь вокруг», – объясняет специалист.

Язык, как подвижная структура, меняется постоянно. В свое время Петр I европеизировал русское письмо – приблизил славянскую кириллицу к латинице. Реформа языка 1917-1918 годов сильно затронула орфографию. Кстати, несмотря на то что прошла она в революционное время, подготовлена реформа была Российской академией наук еще в 1904 году.

«Даже поэт Андрей Вознесенский когда-то писал, что репрессированные твердые знаки и ять кажутся ему двойниками расстрелянных в подвале Лубянки. Репрессиям подверглись не только люди, но и буквы», – напоминает преподаватель.

Нормы бывают разными: часть правил мы усваиваем в школе. Это так называемые кодифицированные нормы – мы можем увидеть их в словарях. Но существуют нормы, которые признает «правильный языковой коллектив» – то, что каждый человек считает правильным вне зависимости от того, что говорит словарь. Просто ему так нравится.

«На лекциях я провожу эксперимент. Заранее говорю присутствующим, что их никак не дискредитирует, если я попрошу поднять руки тех, кто употребляет глагол «сподвигнуть». А слово «подвигнуть» кто-нибудь употребляет? Вы несказанно удивитесь тому, что глагол «сподвигнуть» не зафиксирован ни в одном словаре. Я чуть-чуть преувеличила: он попал в последнее издание Русского орфографического словаря, но у этого словаря другая задача: он не обязан рекомендовать то или иное слово к употреблению, он просто показывает, как это слово надо писать. Итак, глагол «сподвигнуть», который кажется нам совершенно естественным, в словари не попал, он не кодифицирован», – объясняет филолог. По ее словам, появился этот глагол всего два с половиной десятилетия назад.

Другой важный вопрос: почему нам не нравится то или иное слово? Иногда мы говорим – «режет слух». И в этот список «неприятных слов» попадают и заимствования, и новые сокращения, и даже вполне привычные слова.

«Почему нам что-то не нравится? Ответить на этот вопрос может скорее не филология, а психология. Я когда-то собирала примеры неприятия тех или иных слов разными русскими писателями. Трудно понять, почему Лев Толстой ненавидел слово «зря», Максим Горький ополчался на глагол «выглядеть», Блок решительно отвергал слово «принципиально»», – говорит Друговейко-Должанская.

В Сети стали появляться списки слов, которые не нравятся пользователям: «Андрей Аствацатуров, мой коллега, предложил своим подписчикам в комментариях добавлять слова и выражения, которые им не нравятся. Здесь есть и рекламные слоганы: «Наслаждайтесь вашим кофе», и заимствованные слова, например «коллаборация», и оценочные слова – «шедеврально», «милота»».

Есть еще и пуристы, ратующие за чистоту языка. Чаще всего их высказывания сводятся к тому, что они хотят, чтобы остальные люди говорили, как привыкли они.

«Вопрос чистоты языка, владения языковыми нормами приравнивается в нашем российском обществе едва ли не к нравственным категориям. Наверняка вы прекрасно знаете, как любой холивар в Интернете на любую тему обязательно на каком-либо этапе будет сопровожден фразой: «Сначала научись говорить, писать правильно, а потом высказывайся на важные темы». Дискредитировать оппонента тем, что он говорит неправильно, очень просто. Лингвистическая нетолерантность становится едва ли не доблестью. Наверняка вы слышали: «Я бы за такое слово убивал, расстреливал, казнил». В Интернете помещаются демотиватры: они путали «тся» и «ться», и за это им гореть в геенне огненной»», – приводит пример лектор.

То, что и как мы говорим, зависит от возраста, образования и среды, в которой живет человек.

«Кофе среднего рода сделалось в буквальном смысле жупелом последних десятилетий. Идут ли лингвисты на поводу у безграмотных людей? Первый том словаря русского языка под редакцией Ушакова 1935 года: кофе – несклоняемое, мужской род, разговорная – средний. Иначе говоря, без малого сто лет назад нормативный академический словарь уже фиксирует возможность произношения слова «кофе» как существительного среднего рода. Справочник под редакцией Аванесова, 1959 год: договОр, во множественном числе – договоры, разговорное – дОговор, договора.

По словам филолога, проблема не в том, что все мы говорим по-разному, а в том, что некоторые представители общества навязывают свое мнение в качестве истины.

«Проблема в том, что общественное обсуждение языковых проблем вышло в российском обществе на новый виток. То, что называется «демократизацией демократии», привело к тому, что народ стал требовать, чтобы интеллектуальная элита прислушалась к голосу народа. Но этого мало. Лингвисты-кадификаторы фактически утратили свой авторитет и диктуемые им нормы признаются не просто не соответствующими общественному вкусу, но и калечащими язык. Носитель языка заявляет: пусть все говорят так, как привык я, поскольку только так и правильно. Происходит это на наших глазах: на портале Change.Org одна за другим в 2016 году появилось несколько петиций. В одной из них жители городов Сортавала и Лахденпохья глубоко возмущены тем, что агентство «Республика» на протяжении последних лет разжигает рознь между жителями Карелии, позволяя себе вольное, с точки зрения грамматики русского языка, обращение с топонимами. Согласно грамматическим правилам русского языка, они не склоняются по падежам, говорят они. Это неправда. Прекрасно склоняется Сортавала, как и, например, Вена».

Лингвистические итоги года: протесты и предпенсионеры лидируют

Светлана Друговейко-Должанская, которая входит в экспертный совет «Слова года», рассказала «ПД» об итогах конкурса. В этом году главным словом русского языка стало «протест». Также в шорт-листе появился неологизм «предпенсионер».

«Людей моего поколения стали так называть официально – «предпенсы»», – заметила Друговейко-Должанская.

По словам специалиста, на выбор главного слова языка влияет общественная ситуация.

«В совет входят полтора десятка специалистов, в течение года формируется список слов, которые имеют шанс на то, чтобы их популярность расширилась. Каждый член совета голосует, по сумме голосов то или иное слово попадает или не попадает в шорт-лист», – рассказала «Петербургскому дневнику» филолог.

А вот приживутся ли феминитивы – авторка, юристка, блогерка, – зависит от позиции говорящего. «Если для меня важно, чтобы меня называли профессорка, я буду настаивать, чтобы меня называли именно так. Чем больше будет таких людей, а много их не будет, тем больше шансов у слова утерять свою стилистическую маркированность. Пока это воспринимается как нечто за пределами нормы. Я сама их никогда не употребляю, но, если кому-то хочется, пожалуйста», – объясняет филолог.

13 фраз, которые не запрещены, но очень портят русский язык

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

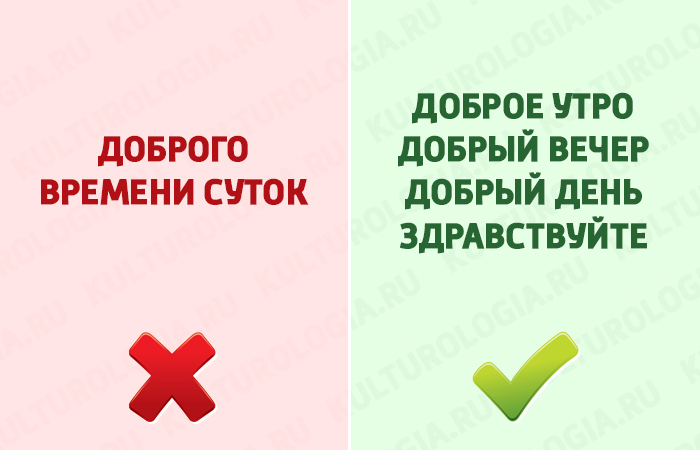

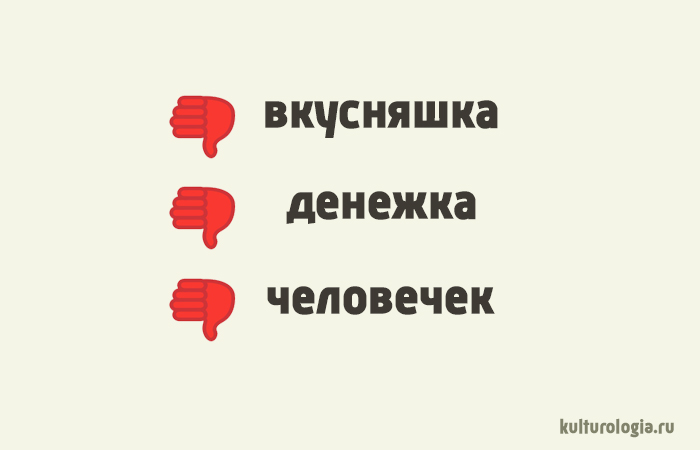

В языке среднестатистического современного человека достаточно много слов, которые не запрещены лингвистами, но раздражают слух. И чаще всего эти слова оказываются действительно неграмотными, а человек, который их употребляет, произнося их тоже выглядит таким. Итак, разбираемся с ошибками в устной речи.

Ещё один распространённый штамп, поработивший наш язык, пришёл из документов. Но только теперь его можно встретить чуть ли не в каждой статье, даже в переписках. «В данном случае» можно заменить на «в этом случае», а «в данном тексте допущена ошибка» написать «в этом тексте допущена ошибка». А лучше вообще обойтись без указательных слов: без них письменная речь выглядит чище.

Слово «касаемо» в русском языке есть, и его употребление не запрещено. Но эта форма считается устаревшей и просторечной. Вместо «касаемо» употребляем оборот «что касается» или «касательно».

«В настоящее время абонент не доступен» — первое, что приходит на ум. От этого выражения, если вы не автоответчик, лучше отказаться. Это слово вполне можно заменить наречием «сейчас», да и канцеляризмы никогда не украшали устную речь и тексты.

Слово «крайний» традиционно использовали в лексиконе люди, чья профессия была связана с риском для жизни. Космонавты, лётчики, альпинисты и подводники нарочито избегают слова «последний», опасаясь, чтобы «последний раз» действительно не стал последним. Их можно понять. Но в какой-то момент слово «крайний» стали употреблять все, кому не лень. Вот такая странная филологическая тенденция.

Итак, как же скучать правильно? В справочнике Розенталя можно встретить замечание о том, что с существительными и местоимениями третьего лица верно говорить: скучать по кому/чему. А вот в первом и втором лице будет «скучать по ком»: по нас, по вас. А вот «скучать за кем-то» или «скучать за чем-то» нельзя – такого словосочетания в русском языке нет.

В русском языке действительно есть глагол «порешать», но употребляться он может только в значении «решать в течение какого-то времени». Например, порешать задачу и бросить. Но сегодня всё чаше выражение «давай порешаем этот вопрос» используют в значении «решить вопрос». Так говорить неправильно. Это жаргонизм, как и «расскажи мне за него» в значении «расскажи мне о нём». В культурном обществе такие фразы употреблять не принято.

Ещё одна распространённая речевая ошибка – «оплатить за проезд». За проезд можно платить, а вот оплачивать только проезд – предлоги здесь недопустимы, поскольку по правилу при переходном глаголе предлог не нужен.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Речевой мусор, что портит русский язык, грамотные люди выметают такое из своей речи

Чистота речи украшает человека, демонстрирует его начитанность и осознанность. А вот сквернословие и бессмысленные фразы только загрязняют наш лексикон и отталкивают собеседников. Мы с редакцией «Так Просто!» собрали неправильные выражения, которые, к сожалению, уже успели плотно закрепиться в русском языке.

Неправильные выражения

Мы не будем говорить об откровенно нецензурных высказываниях — это отдельная тема. К тому же, любому образованному человеку понятно, что грубые и скверные слова безобразят речь. Лучше обратим внимание на конструкции, состоящие из литературных слов, но построенные неграмотно и не имеющие смысла. Ведь многим они кажутся вполне нормальными.

«От слова совсем»

Новомодная фразочка «от слова совсем» — это совершенно бессмысленное выражение. Таким образом люди стараются привлечь внимание к своим словам. «Мне не понравился этот фильм от слова совсем». Звучит глупо, правда? Лучше заменить такое высказывание: «Мне совершенно не понравился этот фильм». Всё грамотно и понятно.

«Вкусный» (когда не о еде)

«Какая вкусная картинка», «у тебя вкусные духи», «вкусное предложение» и так далее… Вкусной может быть еда или напиток, но никак не запах и не изображение. Подобные фразочки попахивают каким-то дешевым маркетингом и просто раздражают. Если не хочешь выглядеть глупо, не применяй слово «вкусный» к несъедобным вещам, и тем более абстрактным понятиям.

«Не суть важно»

Есть грамотное выражение «не столь важно», но люди почему-то решили его безобразить и впихнуть слово «суть», которое здесь совершенно неуместно. Получается набор несвязанных между собой слов. Можно просто сказать «неважно» и не изощряться, коверкая речь.

«Всё равно на…»

Это какой-то гибрид фраз «всё равно» и «наплевать на что-то». Стоит определиться и не смешивать между собой разные выражения, создавая нелепые конструкции, которые сразу выдают необразованность.

«Ну, такое»

Какое «такое»? Фраза, в которой совершенно нет смысла. Она не информативна и ничего не объясняет собеседнику. Просто выражение-паразит, которое мы привыкли лепить в тех случаях, когда не знаем, что сказать. Или просто не хотим подумать и найти в своем лексиконе уместную реплику.

«Имеет место быть»

Еще одно гибридное выражение, не являющиеся грамотным. Лучше использовать фразу «имеет место» — смысл понятен, и ничего лишнего добавлять не нужно.

«Заместо»

Слово, которое звучит отвратительно и сразу демонстрирует, что человек далек от грамоты. Используй литературное слово «вместо» и будет тебе счастье.

«Как говорится»

Многим это выражение кажется вполне нормальным, но на самом деле, оно лишено смысла. Это очередное лексическое недоразумение, которое отдает народными поговорками и простоватостью. Звучит некрасиво и загрязняет речь. Вычеркнуть из лексикона, срочно!

«За» в значении «о»

«Хочу поговорить за работу» или «соскучился за тобой» — грамматически неправильные высказывания. Подобное явление, скорее всего, перекочевало из украинского языка. Правильно будет «хочу поговорить о работе», «соскучился по тебе», и никак не иначе.

«С Москвы, с Киева»

Запоминаем: если речь идет о происхождении человека или о том, откуда он приехал, то нужно использовать предлог «из». Например: «ко мне приехал друг из Киева».

«В принципе»

Не стоит использовать это выражение как вводное. Оно уместно только в значении «по своей сути, принципиально» или «с некоторыми допущениями, не касаясь подробностей». Например: «Ну, счастливых не бывает в принципе. Но я — в порядке!» (А. И. Слаповский).

© Freepik

«Реально»

Еще одно глупое выражение, которое не украшает речь. Лучше слово реально заменить на более уместное «действительно». Сравни фразы: «я реально не знаю, что делать» и «я действительно не знаю, что делать». Последняя звучит лучше, не так ли?

«Я тебя наберу» (о телефонном звонке)

Это высказывание плотно закрепилось в коллективном лексиконе. Набрать можно игроков в команду или воды в ведро, а если мы говорим о телефонном звонке, то правильно «я тебе позвоню».

© Freepik

«У меня у мамы»

К сожалению, так говорят очень многие. Подобные высказывания свидетельствуют о том, что человек не сильно беспокоится о культуре речи. Правильно — «у моей мамы», «у моих друзей» и так далее.

Какие еще неправильные выражения ты знаешь? Поделись в комментариях, если вспомнишь фразы, режущие слух.

Четыре мифа о русском языке: как перестать волноваться о судьбе родной речи

Inna German

Как меняется язык, надо ли его защищать и срочно запрещать иностранные слова и можно ли доверять словарям — «Теории и практики» публикуют вторую часть лекции по русскому языку, организованной проектом Capable people совместно с порталом Грамота.ру.

Миф первый. «Мы его теряем!»

С языком в прежние эпохи все было хорошо, а нынешнее поколение все испортило. Мы перестали говорить по-русски, общаемся на суржике, хороший русский язык остался в прошлом.

Это, пожалуй, самый распространенный миф о языке, его воспроизводит каждое поколение. Правда, с разными вариациями. Одни видят угрозу извне — в наплыве иностранных слов, другие — в деятельности ученых, которые разрешают говорить и писать «и так, и так», якобы непрерывно реформируют правила, слишком либерально относятся к речевым ошибкам, третьи — в деятельности журналистов, которым некогда проверять свои тексты (да, радио и телевидение тоже виноваты в порче языка).

Те, кто разделяет этот миф, требуют «защищать» прекрасный русский язык Пушкина и Толстого. Они воспринимают язык как некий музейный экспонат, о «чистоте» и сохранности которого нужно заботиться. Что это значит? Фактически — протирать пыль, любоваться, поставить табличку «не прикасаться», не экспериментировать. Любые попытки языкового развития, языкового эксперимента воспринимаются как деградация, диверсия.

По мнению носителей языка, разделяющих этот миф, язык можно легко испортить. Во-первых — проникновением «нелитературных», чужеродных слов — жаргона, просторечий, мата, «олбанского языка», а также иностранных слов. Во-вторых — ошибками, которые становятся нормой, которые мы перестаем замечать. Иными словами, общество испытывает страх перед всем, что ненормативно, не упорядочено, не по правилам. Страх перед языковой стихией. Здесь можно привести такую аналогию: есть большой природный массив (лес, степь, пустыня) и есть маленький огороженный регулярный парк. То, что регулируется правилами, — это как раз такой маленький парк, садик, огородик. Все остальное в языке — это природная стихия диалектов, жаргонов, городских слов и словечек.

Как предлагается «защищать» русский язык?

а) путем введения законодательных запретительных мер (штрафы за мат, за употребление иностранных слов);

б) с помощью народных инициатив («тайная орфографическая полиция», сбор подписей в Интернете против «кофе» среднего рода, за «кофе» мужского рода);

в) путем агрессивного порицания, высмеивания ошибок, наподобие сообщества «Порву за тся/ться».

Как же на самом деле?

Те, кто разделяют этот миф, обычно не представляют себе, какой огромный путь прошел язык за минувшие столетия. Идеал для них находится всегда в прошлом, но это прошлое расплывчато: для кого-то «чистый» русский язык застыл в пушкинской эпохе, для кого-то идеалом являются довоенные годы, для кого-то — язык программы «Время» брежневского застоя (именно потому, что дружный коллектив редакторов, корректоров и цензоров работал в это время как никогда строго и сплоченно, не позволяя появиться в эфире ни лишнему ударению, ни лишнему слову, ни лишней мысли).

Так что же, действительно в эти эпохи все испытывали единодушие по поводу судьбы русского языка? Вовсе нет. Во времена Пушкина основным языком культурного общения был французский, а относительно русского языка велись гораздо более жаркие споры, чем сегодня. Это известные споры о галошах и мокроступах, о тротуаре и гульбище. Даже в сталинское время оставалось место для дискуссий о судьбах русского правописания. И, пожалуй, только брежневская эпоха может похвастать относительной стабильностью в языке и неуклонным ростом числа носителей русского языка во всем мире. Но и в эти годы все равно происходили изменения, шли дискуссии о культуре речи, появлялись новые слова, и более того, именно в годы застоя стала выходить специальная серия словарей «Новое в русской лексике», в которой новые слова были собраны и истолкованы.

Всем, кто согласен с утверждениями наподобие «русский язык гибнет» или «современная молодежь коверкает русский язык», мы настоятельно рекомендуем великолепную книгу Корнея Чуковского «Живой как жизнь». Написанная в 1962 году, более полувека назад, она до сих пор не потеряла своей актуальности. Автор начинает разговор с читателями с рассказа о том, как в разные эпохи среди носителей языка шли споры о тех или иных словах, как то, что казалось ошибкой в прошлом, в настоящем представляется неотъемлемой частью литературного языка. «Старики почти всегда воображали (и воображают сейчас), будто их дети и внуки (особенно внуки) уродуют правильную русскую речь», — пишет Чуковский. Очень интересно читать эту книгу полвека спустя, уже зная, что в наши дни какие-то из вариантов, о которых тогда спорили, стали частью литературного языка, а исчезли вовсе. Прочитав эту и другие книги о языке тех лет, понимаешь: в 1960-е и в 1970-е годы разговоры о «гибели» языка, «порче» его молодежью шли с такой же интенсивностью, как и сегодня, а ведь спустя полвека это время многим представляется эталонным с точки зрения чистоты русского языка.

Покажем, как происходят изменения в языке, на конкретных примерах. Возьмем, например, глагол «переживать». Вполне литературное слово, не правда ли? Но вот какой вопрос пришел недавно в «Справочное бюро» Грамоты.ру:

«Прочитала в книге Норы Галь “Слово живое и мертвое», что слово «переживать» в значении «волноваться, огорчаться» — безграмотное, «одна из примет пошлой, мещанской речи”. Очень удивилась. По моим ощущениям, нормальное литературное слово. Можете как-то это прокомментировать? Когда и как это получилось, что из безграмотного оно превратилось в словарное (я проверяла, в словаре есть, и безо всяких помет)? И имеет ли еще оно в современном языке тот мещанский привкус?»

Замечательная книга Норы Галь «Слово живое и мертвое» впервые была опубликована в 1972 году. И действительно, тогда — в 1960-х и начале 1970-х — употребление слова «переживать» без дополнения в значении «волноваться» («я переживаю») было новым, непривычным и вызывало некоторое отторжение у носителей языка (особенно старшего поколения). Об этом новом употреблении писал в том числе и Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь»: «…Молодежью стал по-новому ощущаться глагол переживать. Мы говорили: „я переживаю горе“ или „я переживаю радость“, а теперь говорят: „я так переживаю“ (без дополнения), и это слово означает теперь: „я волнуюсь“, а еще чаще: „я страдаю“, „я мучаюсь“. Такой формы не знали ни Толстой, ни Тургенев, ни Чехов. Для них «переживать» всегда было переходным глаголом».

Иными словами, «переживать-волноваться» прошло тот самый путь, который проходит почти каждое языковое новшество: от неприятия и отторжения (в первую очередь старшим поколением носителей языка) до постепенного признания его нормативным. Сейчас глагол «переживать» в этом значении входит в состав русского литературного языка, никакой «пошлости» в нем нет. Правда, в некоторых словарях это значение пока еще дается с пометкой «разговорное».

Да, многие из привычных нам сейчас слов приобретали свое теперешнее значение не сразу, постепенно, преодолевая некие барьеры восприятия. Так, 80 лет назад спортивное слово «болельщик» было новым словом. Его заключали в кавычки, комментировали. Лев Кассиль в книге «Вратарь республики» (1937) заключает слово «болеть» в кавычки и поясняет его: «Болеть» на футбольном жаргоне означает увлекаться, ходить на матчи, жаждать выигрыша своей команды». Но при этом само слово «болельщик» отнюдь не было новым. Оно употреблялось прежде в значении «тот, кто проявляет участие, заинтересованность в деле, заботится, беспокоится о нем». Вот пример из Л. Успенского: «В России его [Уэллса] слышат и понимают… как великого болельщика за будущее человечества». Сейчас для нас непривычно именно такое — «неспортивное» — значение слова болельщик, а в 1930-е годы все было наоборот.

Изменения в языке могут идти и в другую сторону: слова могут устаревать, выходить из активного употребления. Раз уж мы вспоминали сегодня Чуковского, приведем строки из другого его произведения:

Давайте же мыться, плескаться, Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане.

Хорошо ли мы понимаем разницу между ушатом, корытом, лоханью? Чем они отличаются? Заглянем в словари:

Ушат — кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается палка для подъема, ношения.

Лохань — деревянная клепочная посуда круглой или овальной формы, с невысокими краями для различных надобностей (мытья посуды, стирки белья, помоев).

И только что такое корыто, нам хорошо известно благодаря иллюстрациям к сказкам Пушкина и мультфильму «Вовка в тридевятом царстве».

Выход слов из активного употребления — тоже пример изменений, происходящих в языке, — таких изменений, которые происходят постоянно, но о которых мы, как правило, не задумываемся.

Итак, язык меняется, но эти изменения происходят не тогда, когда об этом трубят журналисты. Изменения в языке происходят постепенно, шаг за шагом, но неуклонно и непрерывно. Сегодня русский язык немного не такой, как был вчера, а завтра будет немного не такой, как сегодня. И это нормально, ведь ничего не меняется только в мертвых языках, а русский язык живой — «живой как жизнь».

Доля правды в этом мифе

Языки, действительно, могут исчезать и умирать. Но происходит это не в силу собственно языковых причин (буквально — не «засорения» и не того, что в словах меняется ударение). Языки исчезают вследствие того, что уходят из жизни их носители. Но это касается так называемых малых языков. Русскому языку вымирание не грозит.

Миф второй. «Засилье иностранных слов»

Русский язык засоряется иностранными словами. Надо избавляться от заимствований, нам достаточно своих, русских слов. Если не принять меры и не остановить поток заимствований, скоро мы все будем говорить по-английски.

Этот миф тоже передается из поколения в поколение. Попробуем это доказать. Перед вами две цитаты. Попробуйте назвать даты (хотя бы десятилетие).

«Нам надо очищать наш язык от неоправданно большого количества заимствований, которые мы нахватали за последние годы… Вот есть слово „мерчандайзер“. Почему? Зачем его употреблять, если есть нормальное русское слово „товаровед“? Почему надо говорить „праймериз“ вместо того чтобы сказать „внутрипартийные выборы“? Неужели так сложно произнести еще одно слово? Зачем в дипломе писать „менеджер“, если с тем же успехом можно написать „руководитель“».

Первая цитата — 1919 год, автор этих слов — В.И. Ленин.

Вторая цитата — 2014 год, автор этих слов — зампред комитета Госдумы по культуре Александр Балберов.

Кто виноват в «засорении» языка иностранными словами (с точки зрения разделяющих этот миф)? Виноваты журналисты, неоправданно использующие иностранные слова, лексикографы, включающие эти слова в словари. Например, авторов «Русского орфографического словаря» РАН критиковали за включение в словарь большого числа новых слов, пришедших из других языков. В словаре можно найти и «офлайн», и «праймериз», и «эксит-полл». Разве что «селфи» пока что нет, т. к. это слово появилось после выхода последнего печатного издания. Как можно было включать эти слова в словарь, восклицали пуристы? А лингвисты отвечали: как можно было НЕ включать эти слова в словарь, если они уже появились в русском языке?

Как же на самом деле?

То, что русский язык немыслим без заимствованных слов, очень легко доказать. Достаточно привести примеры слов, которые нам кажутся исконно русскими, но на самом деле таковыми не являются.

И правда, многие слова, которые нам кажутся исконно русскими, были заимствованы в глубокой древности из других языков. Например, из скандинавских языков к нам пришли слова акула, кнут, сельдь, ябеда, из тюркских — деньги, карандаш, халат, из греческого — грамота, кровать, парус, тетрадь. Даже слово хлеб, очень вероятно, является заимствованием: ученые предполагают, что его источник — языки германской группы.

И теперь вспомним строки Сергея Михалкова, которые можно назвать поэтической иллюстрацией к данному мифу:

«Нет! — сказали мы фашистам, —

Не потерпит наш народ,

Чтобы русский хлеб душистый

Назывался словом «брот».

Мы живем в стране Советской,

Признаем язык немецкий,

Итальянский, датский, шведский

И турецкий признаем,

И английский, и французский,

Но в родном краю по-русски

Пишем, думаем, поем.

На самом деле, как уже сказано, «русский хлеб душистый» называется, вероятно, словом, пришедшим к нам из германских языков.

В разные эпохи в русском языке обычно преобладали заимствования из одного языка. Когда во времена Петра I Россия строила флот, чтобы «прорубить окно в Европу», к нам пришло множество слов, связанных с морским делом, при этом большая часть — из голландского языка (верфь, гавань, компас, крейсер, матрос), ведь именно голландцы в то время считались лучшими корабельными мастерами и многие из них работали на российских верфях. В XVIII — XIX веках русский язык обогатился названиями блюд, одежды, украшений, предметов обстановки, пришедшими из французского языка: суп, бульон, шампиньон, котлета, мармелад, жилет, пальто, гардероб, браслет, брошь. В последние десятилетия слова в русский язык приходят в основном из английского языка, и связаны они с современными техническими устройствами и информационными технологиями (компьютер, ноутбук, смартфон, онлайн, веб-сайт).

Сказанное отнюдь не означает, что русский язык такой бедный или такой жадный: он только принимает и ничего не отдает. Вовсе нет. Русский язык тоже делится своими словами с другими языками, но экспорт чаще идет не на Запад, а на Восток. Если сравним русский язык и казахский, например, то увидим, что в казахском языке очень много заимствований из русского. Кроме того, русский язык является посредником для очень многих слов, которые идут с Запада на Восток и с Востока на Запад. Такую же роль играл в XVII — XIX веках польский язык, через который в русский пришло очень много слов (благодаря полякам мы говорим «Париж», а не «Пари», «музей», а не «музеум», «революция», а не «революсьон»).

Многих носителей языка раздражают именно недавние заимствования; английские слова воспринимаются едва ли не как враги русского языка. В ответ на это приведем слова профессора МГУ Марины Сидоровой: «Но кто здесь виноват? „Лайоут“ и „воркаут“ абсолютно не виноваты. Здесь дело в общей культуре человека. Дело в том, что человеку не приходит вовремя в голову хорошее, понятное русское слово, или он не утруждает себя тем, чтобы это слово подобрать».

И когда человек вводит, пускает в ход новое слово, будь то слово заимствованное или придуманное русское, он не может предсказать его судьбу. Есть замечательный пример — первая русская „Арифметика“ Леонтия Магницкого (1703). И в названии учебника („Арифметика, сиречь наука числительная…“), и в определении науки („Арифметика, или числительница, есть художество честное, независтное…“) Магницкий предложил два именования для этой дисциплины — заимствованное греческое и русское.

В языке осталось греческое слово. Почему оно прижилось? Потому что оно вписывается в систему: у нас все названия наук — с международными корнями (география, биология, химия и др.), и слово арифметика одним из первых встало в этот ряд. А названия арифметических действий у Магницкого тоже даны парами: «сложение» или «адиццио», «вычитание» или «субтракцио», и здесь у нас остались русские слова. Почему? Потому что здесь было важнее иметь параллель с глаголом: «складывать» — «сложение», «вычитать» — «вычитание». И, конечно, практически невозможно это предсказать».

Если мы запретим иностранные слова, мы просто-напросто остановим развитие языка. И вот тогда-то есть угроза, что мы начнем говорить на другом языке (например, на том же английском), ведь русский язык в этом случае не позволит нам выражать наши мысли полно и подробно. Иными словами, запрет на употребление иностранных слов ведет не к сохранению, а к уничтожению языка.

Доля правды в этом мифе

Заимствования действительно могут употребляться неудачно. Это не значит, что слово неудачное, просто оно может быть употреблено не к месту. Например, читаем в газете: «драматический рост безработицы». Как определить — удачно или неудачно употреблено иноязычное слово? Открываем словари и смотрим значения слова (фактически примеряем каждое значение, как одежду). У слова драматический четыре значения: 1) к слову драма (драматический театр). Не то значение; 2) рассчитанный на эффект, напыщенный (драматическая пауза). Может ли рост безработицы быть напыщенным? Вряд ли. 3) напряженный, тяжелый, мучительный (драматический период жизни). Тоже что-то не то. И 4) о тембре, голосе певца, певицы (драматический тенор). Явно не подходит. Мы не знаем, даже с помощью словаря не можем выяснить, что же хотел сказать журналист. На самом деле он просто взял близкозвучащее английское слово dramatic, которое в одном из значений «разительный, впечатляющий». Вот эти слова как раз и надо использовать, английское слово здесь неудачно: в английском языке такое значение у слова dramatic есть, а в русском у слова «драматический» — нет. Таким образом, иноязычное слово употреблено неудачно.

Но это же вовсе не означает, что нужно срочно запретить употребление слова «драматический», не правда ли?

Миф третий. «Словарям нельзя верить»

Авторы словарей придумывают, как нужно говорить и писать. И не могут друг с другом договориться. Письмо, которое мы процитировали в самом начале, было как раз об этом.

Иногда этот миф встречается в такой формулировке: Современным словарям нельзя верить, в них сплошные ошибки. У носителей языка на слуху только несколько фамилий, в первую очередь — Дитмар Розенталь, реже вспоминают Владимира Даля и Сергея Ожегова, еще реже — Дмитрия Ушакова. Словарям, на обложке которых нет этих фамилий, многие не доверяют.

Этот миф связан и с тем, что многие не представляют себе, чем занимаются лингвисты. Одним носителям языка лингвист представляется довольно злобным существом, которое сознательно не включает в словарь тот или иной вариант. Все так говорят, а лингвист из принципа утверждает, что так говорить нельзя. Все говорят «убить паука тапком», а лингвист утверждает: так говорить нельзя, надо: «тапкой».

Другим, наоборот, лингвист представляется существом довольно безвольным и слабохарактерным. Он должен сторожить норму, охранять ее от покушения неграмотных людей, а он делает шаг им навстречу и включает в словарь безграмотные варианты. Ну вот например, зачем он включает в словарь «кофе» в среднем роде? Всю жизнь учили, что это неграмотно, а лингвисты взяли и включили это в словарь. Какое они имели право? Так думают многие.

Как же на самом деле?

На самом деле лингвист — не враг народа и не злостный разрушитель нормы. Лингвисты вообще не устанавливают нормы, они их кодифицируют. Что это означает? Лингвист наблюдает за языком и записывает наблюдения в словари и энциклопедии. Он должен это делать независимо от того, нравится ли ему тот или иной вариант или нет.

Вот, например, мы слышали новость о том, что в Большом адронном коллайдере частицы разогнали со скоростью, превышающей скорость света. Представьте себе физика, который скажет: «давайте сделаем вид, что этого не было». Ну мы же знаем, что ничто не может двигаться со скоростью, превышающей скорость света. Давайте этого не заметим. Что вы сделаете с таким физиком? Вы уволите его. Вы скажете: если ты физик, ты обязан это отметить и зафиксировать. И объяснить нам, почему это произошло.

Доля правды в этом мифе

На самом деле в словарях и правда есть противоречия. Но они вызваны не тем, что лингвисты не могут договариваться, а другими объективными причинами. Во-первых, направленностью словаря (в словарях, адресованных работникам эфира, обычно будет указан только один вариант; словари, нацеленные на более широкую аудиторию, могут поддержать и менее желательные варианты). Во-вторых, противоречия в словарях обусловлены противоречием в языке: есть «горячие точки» языка, которые разные авторы отражают по-разному.

Что же делать, если в словарях разнобой? Какому словарю верить? И как выбрать хороший словарь в книжном магазине? Вот несколько практических советов.

Первое. Читайте словари с хорошей репутацией, остерегайтесь подделок. Выбирайте словари с грифом академических институтов РАН (Институт русского языка, Институт лингвистических исследований); словари, выходящие в сериях крупных издательств (например: «Словари XXI века», «Библиотека словарей ЭКСМО»). Не доверяйте изданиям, выпущенным на плохой бумаге безвестными региональными издательствами.

Второе. Узнайте побольше об авторах словарей. Подумайте, как Дмитрий Ушаков (1873–1942) или Сергей Ожегов (1900–1964) могут быть авторами изданий, называемых примерно так: «Новый орфографический словарь современного русского языка». Подумайте: не проделки ли это маркетологов, которые пользуются тем, что на слуху у неспециалистов только несколько фамилий языковедов? Не используйте словарь Даля, составленный в XIX веке, как источник сведений о современном русском языке.

Третье. Ориентируйтесь на профиль словаря. Ударение проверяйте по орфоэпическому словарю, а не по толковому; правописание — по орфографическому (а не по словарю синонимов).

Миф четвертый. «Грамотность — это умение правильно заказать кофе, тефтели и гренки»

Чтобы быть грамотным, нужно запомнить правильное ударение в сложных словах типа «тефтели» и «гренки», и вовремя их вворачивать. А еще выучить, что «кофе» мужского рода и громко возмущаться, когда кто-то говорит «мое кофе».

Не можем — хотя бы коротко — не сказать о еще одном крайне распространенном мифе: будто бы грамотность — это исключительно знание правильных ударений в словах и умение писать без ошибок.

Люди, которые называют себя граммар-наци или записываются в сотрудники «тайной орфографической полиции», по сути, являются распространителями этого мифа. Его распространяют и популярные в Интернете тесты типа «Насколько вы грамотны?», где ответ на этот вопрос можно получить, правильно выполнив 15 тестовых заданий с выбором правильного варианта.

Как же на самом деле:

Человеку, который прошел такой тест, кажется, что в этом и есть суть грамотности — знать заранее выученные ответы. Заметьте, что их число не так велико: случаи типа «кофе», «тюль», «шампунь», «звонИт», «договОр», «в Строгине» выучить не так уж и сложно. Но это не означает, что, выучив их, человек в совершенстве овладеет русским языком.

Можно привести прямую аналогию с вождением автомобиля. Сдать тест и получить права — еще не означает стать хорошим водителем. Для этого нужна большая практика. И еще одна аналогия: выучить 100 слов с непростым ударением и считать себя грамотеем — все равно что выучить 100 названий государств и их столиц и считать себя знатоком географии.

Мы не можем не процитировать здесь профессора МГУ Игоря Милославского. Обращая внимание на то, что самые популярные вопросы о языке — это вопросы о том, как правильно, лингвист пишет: «Правильно — по отношению к существующим в русском языке нормам, определяющим слитные и раздельные написания или, например, место ударения в определенных словах и формах. При этом, как кажется, остается в тени всех этих важных вопросов самый главный вопрос: вопрос о том, насколько точно все мы, говорящие по-русски, понимаем то и только то, что стоит за словами, предложениями и текстами, которые мы читаем и/или слышим. Затеняется также и вопрос о том, насколько эффективно все мы, говорящие по-русски, умеем выбирать именно то из разнообразнейших средств русского языка, чтобы выразить свою мысль в полном соответствии и с отражаемой реальностью, и с нашей ее оценкой, и с нашим отношением к читателю/собеседнику.

Мы говорим и пишем по-русски не ради демонстрации нашего умения говорить и писать без ошибок или ставить ударения на нужный слог, а для того, чтобы передать смысл. «Соблюдение правил — пусть и очень важное, но УСЛОВИЕ разумных речевых действий. Цель же этих действий — в ясном понимании того, какая реальность кроется за словами».

Грамотность — это отнюдь не только знание правил правописания и непростых ударений. Это еще и умение пользоваться словарями, умение выбирать наиболее подходящее слово, чтобы точно выразить свою мысль, умение не обидеть собеседника неудачной репликой. Грамотность — это еще и умение критически воспринимать информацию о языке, полученную из СМИ, не пугаться и не паниковать, услышав разговоры о «реформе языка». Русский язык отнюдь не исчерпывается набившими оскомину дискуссиями о роде слова «кофе» и ударении в глаголе «звонит». Русский язык таит в себе немало загадок, с ним связано невероятное количество увлекательных историй, и мы обязательно будем вам о них рассказывать — на страницах портала Грамота.ру.