Что объединяет февральскую и октябрьскую революцию 1917

Русская катастрофа 1917 года: можно ли объединять две революции

Две революции – эпоха великих потрясений

Протоиерей Александр Ильяшенко: Мы продолжаем цикл бесед о русской катастрофе 1917 года. Возникает такой вопрос, правда, он носит несколько научный характер: возможно ли объединять Февральскую и Октябрьскую революцию в одну Великую российскую революцию? Сейчас есть подобные тенденции, что все идет в соответствии с какими-то историческими законами, все идет по плану, значит, это единые стороны одного процесса. Насколько это научно?

Профессор Владимир Лавров: Сейчас такой взгляд получил распространение в связи с новым образовательным, школьным стандартом, там говорится о Великой российской или Великой русской революции 1917-1921 годов. Однако мне представляется, что этот взгляд не точен.

Если вернуться к Ленину, то Ленин говорил о Февральской революции, Ленин говорил об Октябрьской революции, то есть о двух революциях 1917 года; при этом он иногда говорил о том, что 1917-1918 годы – это одна революция. И одно, и другое одновременно. Я думаю, имеет место тот случай, когда, в принципе, это можно принять, потому что, действительно, это единый процесс, но не до 1920 или 1921 года, а именно до 1918-го.

Результаты революции были закреплены в первой советской Конституции, а первая Конституция РСФСР принята в июле 1918 года. Тогда же начинается новый этап нашей истории – широкомасштабная гражданская война. Революция от февраля 1917 до июля 1918, а потом гражданская война.

Но сливать всё воедино? Можно, в принципе, если назвать смутой, как называл Деникин. Конечно, была Февральская, конечно, была Октябрьская. В принципе, можно говорить и о единой революции. Тут ведь как? Октябрь по отношению к Февралю тогда в 1917 году зачастую определяли как контрреволюцию – это иная революция. Стоило Октябрю победить и утвердиться, и сторонников Февраля стали называть контрреволюционерами. Смотря кто удерживает власть, тот других обзывает контрреволюционерами.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Тогда можно.

Профессор Владимир Лавров: Да. Однако не было ничего великого. Февраль – страшный провал, русская катастрофа.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Предательство.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Эпоха великих потрясений, вот что это.

Профессор Владимир Лавров: И ничего хорошего в них нет. Говорят «Великая французская революция» – да, такой термин существует, и не очень он мне нравится. Конечно, говорят – великая беда, великое горе, но все-таки не следует кидаться термином «великая».

Это была именно катастрофа, была русская трагедия. Мы потеряли тысячелетнюю великую православную Россию, что тут великого? Это ужас! И реки крови.

Есть Февральская, есть Октябрьская, одновременно это, конечно, общий исторический процесс.

Люди, которые жаждут возвеличить Ленина со Сталиным, они хотят, чтобы Октябрь был великий, пусть с этим Февралем, мы его потерпим, главное, чтобы Октябрь был великий.

1917 год. Революционные матросы Кронштадта

«Пусть скорее грянет буря!»

Протоиерей Александр Ильяшенко: Это, конечно, тупиковый подход. Это все равно, как если бы наши предки стали бы защищать период Смутного времени, очень интересно было бы называть эту Смуту, это страшное разрушение государственной жизни великим периодом в нашей истории. Все-таки у них хватило здравого смысла, просто у них не было такого искаженного поворота, который произошел на протяжении последующих столетий. Не зря же Горький писал: «Так кричит пророк победы: пусть скорее грянет буря!»

Но когда грянула буря, которую он накликал, тут я позволю себе его немножечко перефразировать и сказать: умный Горький ловко спрятал тело тощее на Капри. Прекрасно! Вызвал этого джинна из бутылки и смылся от него. Я это оценил, когда прочитал «Мастера и Маргариту». Оказывается, летняя резиденция императора Тиберия была на острове Капри. Знал Горький, куда уезжать – лучшее место в Европе.

Вот цена этого либерального подхода – накликали этот ужас и смылись. А потом, кто осознал, но, по-моему, так никто и не осознал, а кто продолжал махать после драки кулаками или всё валить на большевиков. Как сказал Владимир Михайлович, они пусть противоестественно, но эволюционно выросли из Февральской революции.

Профессор Владимир Лавров: Вы знаете, еще летом 1906 года Николай II по просьбе Столыпина встречался с будущим первым премьер-министром Временного правительства князем Львовым, с военным министром Временного правительства Гучковым. Столыпин хотел, чтобы эти люди, представители оппозиции, вошли в царское правительство.

Николай II с ними встретился, говорил с каждым по часу, и сохранилось ответное письмо Николая II к Столыпину. Причем Николай II был не против, чтобы представители оппозиции вошли в правительство, но Николай II пишет: «Говорил с каждым по часу. Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сейчас. Они не люди дела, то есть государственного управления, в особенности Львов. Поэтому приходится отказаться от старания привлечь их в совет мин. Надо искать ближе». И история подтвердила эту характеристику.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Если бы он последовал примеру своего великого пращура Петра I, который велел говорить без бумажки, чтобы «глупость каждого видна была». Пожалуйста, поставь Гучкова, Милюкова к власти, и для каждого стало бы очевидным, что это люди, которые только могут быть в оппозиции, молоть языком, а дело делать не могут.

Владимир Лавров и протоиерей Александр Ильяшенко

«Русские бабы нарожают»

Профессор Владимир Лавров: Они действительно взяли власть, удержать не смогли, ушли в отставку, и к власти пришли крайние революционеры, экстремисты, и поставили над Россией эксперимент: что будет, если построить общество без частной собственности? И не вышло – не работает без частной собственности.

Протоиерей Александр Ильяшенко: У меня неожиданно для меня самого недавно появились контраргументы к этому утверждению. Я могу обозначить, может быть, мы посвятим этому особую беседу. В Интернете я раскопал статью 1913 года тогдашнего специалиста, он приводит данные о смертности и рождаемости трех крупнейших европейских государств – Англии, Германии и России. Рождаемость в России непревзойденная, здесь она на первом месте. Но смертность в России в 1,5-2 раза больше, чем в Англии и Германии. Эта статистика велась примерно с 1870 года в течение 40 лет, до этой статьи. За это время смертность в Англии и Германии снизилась еще в 1,5 раза, а в России всего лишь на 15-20%.

Зато в 1926 году в разоренной революциями, гражданской войной, голодом, Бог знает чем стране высвободились колоссальные деньги, которые частная собственность подминала под себя, и смертность вышла на европейский уровень. Ясное дело, что это все было заложено при царской власти, но умные люди были и тогда, в 1913 году, те же самые, только на 10 лет постарели. Они могли бы решить эту проблему раньше, но царское правительство опоздало, не дало им денег, а большевики вовремя сразу дали.

Но в государстве появилось столько свободных средств, которые можно вложить в народное здравоохранение, не высших эшелонов, там более-менее нормально, а в народное здравоохранение, победить колоссальную детскую смертность.

Оказывается, в царской России детская смертность составляла 26%, 26 детишек из 100 умирали в течение первого года. «Русские бабы нарожают» – ничего себе, отношение к русскому народу. А в советское время победили детскую смертность, несмотря ни на что.

Профессор Владимир Лавров: За счет чего победили? Когда частная собственность была почти уничтожена, страна пришла к страшному голоду. В начале 20-х годов, по мнению современных историков, умерло 3,5 миллиона человек от голода. Ленин был вынужден разрешить НЭП, то есть за счет разрешения частной собственности восстановили народное хозяйство.

Протоиерей Александр Ильяшенко: Тогда земли у крестьян не отнимали, а просто изымали все, что можно было, бандитским способом. Тут Ленин понял, что по-бандитски относиться к народу нельзя, и одно из, мне кажется, здравых проявлений власти – это не мешать народу жить. Русский крестьянин сам себе жизнь устроит, никакая власть ему не нужна. Как только это противоестественное воздействие власти прекратилось, народ тут же встал на ноги. Но 1926 год – это все-таки самое начало, медицинские реформы тоже требуют времени. Оказалось, что сошлось, и смертность в России стала сокращаться, правда, к сожалению, и рождаемость тоже, но все-таки в России сохранялся очень высокий темп прироста населения, даже превосходящий дореволюционный.

Это очень интересно, эти цифры надо анализировать, они вызывают размышления и вопросы, и нужно понять, как их правильно интерпретировать, но факты таковы. Другое дело – как сформулировать правильное отношение к этим фактам, и это очень интересно будет обсудить, но это меня немножечко поколебало в твердости такого отношения к этому периоду. Дело в том, что все равно любая власть – это люди, которые принимают решения.

Протоиерей Александр Ильяшенко

Оказывается, было столько по-настоящему выдающихся людей! Почему у нас эпоха называется сталинской? Таким же образом эпоху можно было назвать эпохой Курчатова, Королева, эпохой многих великих людей – Бурденко, Вишневского, это действительно великие люди. Великие люди, которые делали великие дела. Они, а не Сталин, делали великие дела. И тогда были, просто, может быть, мы этих имен не знаем, хотя было бы очень хорошо знать тех людей, которые так талантливо, так замечательно, так быстро стали развивать народное здравоохранение.

Текст: Тамара Амелина

Видео: Виктор Аромштам

Историческая миссия России

Цикл бесед об исторической миссии России – попытка с духовно-нравственных, православных позиций осмыслить важнейшие события отечественной истории.

Ведущий – протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, руководитель интернет-порталов «Православие и мир», «Непридуманные рассказы о войне», основатель постоянно действующего мобильного фестиваля «Семейный лекторий: Старое доброе кино», член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы.

Гость – историк Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии, академик Российской академии естественных наук.

Октябрьскую и Февральскую революции объединили в Великую российскую

Научный руководитель рабочей группы по созданию Концепции, директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян накануне подтвердил, что Великая Октябрьская социалистическая революция (как ее называли во времена СССР) переименована в Великую российскую революцию по примеру французской, и теперь это понятие включает в том числе события февраля 1917г. По его словам, учеными были даны новые трактовки событий и исторических личностей.

Заместитель директора Института российской истории РАН, доктор исторических наук Сергей Журавлев заявил в интервью телеканалу «Дождь», что в концепции осталось «примерно то же самое, что говорят французы о своей революции».

«Есть Великая французская революция, а у нас есть Великая российская революция 1917г., которая прошла в своем развитии несколько этапов: события в феврале (раньше называлась Февральской), события в октябре (раньше называлась Октябрьской революцией) и гражданская война как продолжение революции. Вот очень многие наши граждане выступали за то, чтобы упоминание Октябрьской революции оставить в концепции. В результате, если вы посмотрите, там говорится о Великой российской революции, прошедшей в своем развитии несколько этапов. Нет ни слова «великая», ни слова «социалистическая», — отметил ученый.

Напомним, что сегодня, 31 октября, концепция нового учебно-методического комплекса по истории России должна быть представлена президенту РФ Владимиру Путину. Разработанный стандарт представляет собой брошюру, куда включены принципиальные оценки ключевых событий истории, основные подходы к преподаванию предмета в современной школе, темы, понятия, события и персоналии, которые должны войти в будущие учебники.

В конце перечислено 20 «трудных вопросов истории России» (с точки зрения учителей) по которым планируется издать отдельные пособия и методички, содержащие альтернативные оценки сложных для преподавания событий. Среди них, к примеру, роль Ивана Грозного в российской истории, цена петровских преобразований, внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны, перестройка и развал Советского Союза и др.

Как сообщил накануне на расширенном заседании совета Российского исторического общества (РИО) А.Чубарьян, основную сложность для составителей концепции представили последние 20 лет российской истории: многим событиям этого периода все еще сложно дать однозначную оценку.

Поэтому, пояснил ученый, было решено ограничиться фактографическим освещением периода. Хотя без оценок не обошлось: «шоковая терапия», приватизация, криминализация общества, военные конфликты на Кавказе в 1990-х гг. получили в концепции негативную оценку. Кроме того, А.Чубарьян подтвердил, что переименована была не только Октябрьская революция: монголо-татарское иго школьники будут изучать как ордынское.

«Но главное – концепция подразумевает многофакторный подход: на ход истории влияют очень многие обстоятельства, она никогда не бывает черно-белой. Воспитательная функция будет реализована через показ всех спектров жизни страны: не только грандиозных побед, но и трагедий», — заверил ученый.

По словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории «стала продуктом широкого общественного согласия». «Дискуссия по данной теме показала, что российское общество готово обсуждать самые сложные вопросы», — полагает председатель нижней палаты парламента.

«Нам удалось выйти на согласованные формулировки по множеству тем нашей истории. К этой работе были привлечены и представители педагогического сообщества, родители, ученые, эксперты, ветераны Великой Отечественной войны. В итоге можно с полным основанием говорить, что концепция стала продуктом широкого общественного согласия», — заявил С.Нарышкин.

Также он напомнил, что впереди – конкурс на создание линейки учебников и методических пособий, которые будут базироваться на подготовленной концепции.

Февральская и Октябрьская революции в России: рассмотрим досконально

Революция 1917 года была необычайно насыщена событиями, о которых и пойдет речь в статье.

События, которые происходили в России в течение 1917 года, имели огромное значение для всего мира и повлияли на историю практически всех государств.

Причины и этапы революции 1917

Революция (23.02.1917-06.01.1918) проходила в 2 этапа:

Толчком к началу описываемых событий стала революция февраля 1905 года. Основные революционные действия разворачивались в российской столице — Петрограде.

Основная причина восстания заключалась в равнодушии верхушки российского общества к потребностям низших слоев, а также в несогласованности высших органов власти в своих мероприятиях и их неспособности предпринимать решительные меры.

Революционные действия описываемого периода были вызваны целым рядом социальных, политических и экономических процессов, длившихся в стране не одно десятилетие:

ВАЖНО: В обществе росло недоверие к монарху из-за влияния, которое оказывал Григорий Распутин на императрицу и на самого Николая II. Кроме того, жену царя из-за ее происхождения народ обвинял в шпионаже.

К январю 1917 года обстановка в Российской империи была чрезвычайно накалена.

Причины Октябрьской революции

Историки по-разному оценивают причины Октябрьской революции 1917 года. Люди были недовольны большим разрывом в уровне жизни правительства и народа, хотели устранить социальную несправедливость, уравнять людей в правах и обязанностях и искоренить мировые войны. К объективным причинам недовольства определенной прослойки населения можно отнести:

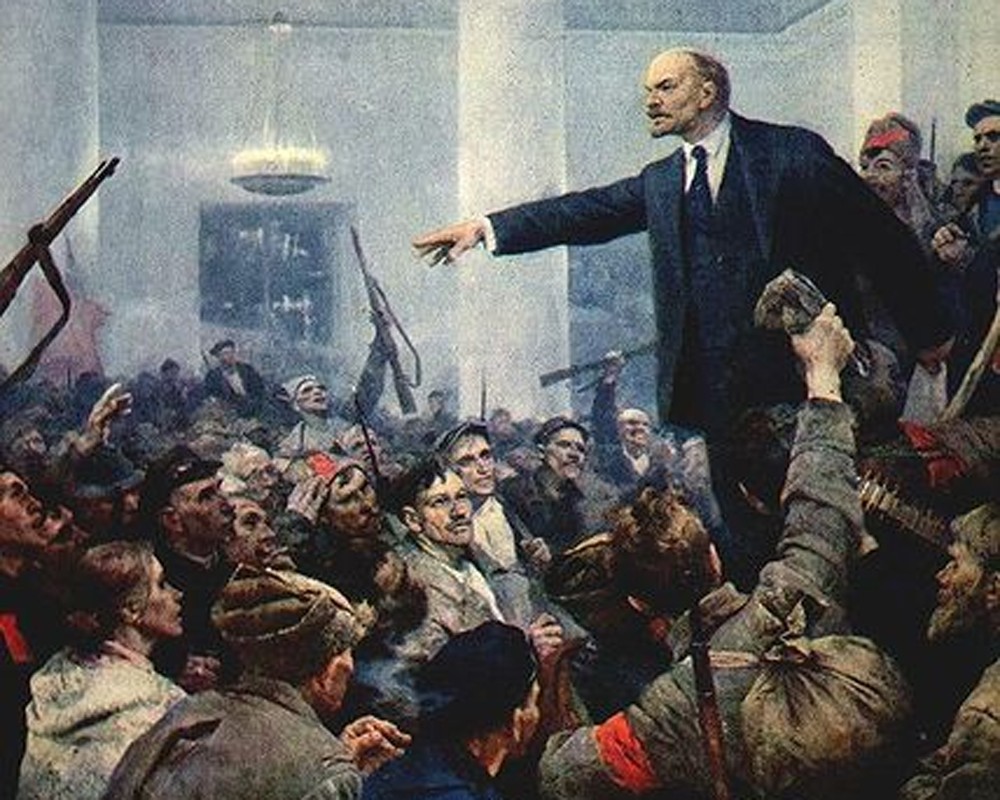

Значительную роль сыграли харизматичный лидер (В.И. Ленин) и четкая организации у партии большевиков.

— Мой 1917-ый

Октябрьская революция 1917 года

Октябрьская революция 1917 года — важное историческое событие. Во время революции произошло вооруженное восстание против Временного правительства и приход к власти партии большевиков.

Революция свершилась 25 октября по старому или 7 ноября по новому стилю.

Октябрьская революция 1917 года:

Сейчас сложно судить о том, могла ли страна пойти по другому пути, или революция была неизбежна, но само событие перевернуло ход отечественной истории.

Февральская революция 1917 года — Основные революционные события в Петрограде

Повод к революции: Трудовой конфликт на Путиловском заводе между рабочими и собственниками; перебои со снабжением Петрограда продовольствием.

Основные события Февральской революции происходили в Петрограде. Руководство армии во главе с начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Алексеевым М. В. и командующими фронтами и флотами посчитало, что они не имеют средств для подавления охвативших Петроград беспорядков и стачек. Император Николай II отрёкся от престола. После того как его предполагаемый преемник, великий князь Михаил Александрович также отказался от престола, Госдума взяла страну под свой контроль, образовав Временное правительство России.

С образованием параллельных Временному правительству Советов начался период двоевластия. Большевики формируют отряды вооружённых рабочих (Красная гвардия), благодаря привлекательным лозунгам завоёвывают значительную популярность, в первую очередь в Петрограде, Москве, в крупных промышленных городах, Балтийском флоте, войсках Северного и Западного фронтов.

23 февраля (8 марта) по н. ст.

Демонстрации женщин с требованиями хлеба и возвращения мужчин с фронта.

Начало всеобщей политической забастовки под лозунгами: «Долой царизм!», «Долой самодержавие!», «Долой войну!» (З00 тыс. человек). Стычки демонстрантов с полицией и жандармерией.

Телеграмма царя командующему Петроградским военным округом с требованием «завтра же прекратить в столице беспорядки!»

Аресты лидеров социалистических партий и рабочих организаций (100 человек).

Расстрел демонстраций рабочих.

Провозглашение указа царя о роспуске Государственной думы на два месяца.

Войска (4-я рота Павловского полка) открыли огонь по полиции.

Мятеж запасного батальона Волынского полка, его переход на сторону бастующих.

Начало массового перехода войск на сторону революции.

Создание Временного комитета членов Государственной думы и Временного исполнительного комитета Петроградского Совета.

Создание временного правительства

Отречение царя Николая II от престола

Итоги революции и двоевластия

возможность демократического развития страны

не реализована возможность буржуазно-демократического развития России

радикализация народных масс

падениие авторитета демократических партий

Цели Октябрьской революции

Цели октябрьской революции выдвигались, как благородные и справедливые. К сожалению, итоги революции говорят о том, что люди пошли неверным путем и во многом стали жертвами манипуляций.

Разумеется, это не полный список, но идеологи революции обещали людям новый уровень жизни, возможность получения образование и устранения экономического разрыва.

Обстановка в стране после Февральской революции 1917

После февральских событий в России начался сложный период, характеризовавшийся противостоянием различных политических течений:

Февральская революция и Октябрьский переворот

Чем близки власти России идеи самодержавия и большевизма

Александр Подрабинек: Столетие Февральской революции 1917 года – это не только повод вспомнить об истории России, но еще и необходимость соотнести прошлое с настоящим и даже будущем страны.

Никто не сомневается в том, что события февраля 1917 года были именно революцией. Но вот события октября того же года… Вторая революция через восемь месяцев после первой? Возможно ли такое?

В советской историографии некоторое время соседствовали на равных концепция одной революции и концепция двух революций. Современникам революции в первые годы новой власти этот вопрос казался не слишком существенным. Рассказывает историк Владислав Аксенов.

Владислав Аксенов: Этот вопрос тогда принципиально не стоял, однако дискуссия развернулась после смерти Ленина и пришлась на начало внутрипартийной борьбы среди большевиков. Наверное, неким рубежным годом стал 1924-й, когда вышла работа Троцкого «Уроки Октября», и вокруг нее разгорелись споры о перевороте, революции. А затем – 1927 год, десятилетний юбилей революции.

Собственно, именно в 1927 году начинается мифологизация истории 1917 года. Допустим, известный миф о штурме Зимнего обретает визуализацию в кадрах Сергея Эйзенштейна. Кстати, фильм был немой, но последняя надпись – о том, что совершилась рабоче-крестьянская революция. С 1927 года Октябрь чаще начинают называть революцией, чем переворотом.

Эта дискуссия была вызвана не только субъективным фактором противостояния Сталина и Троцкого, она была предопределена всей марксистской парадигмой, ведь марксистская теория предусматривала, что социалистическая революция может произойти только после буржуазно-демократической. Для того чтобы утвердить социалистический характер Октября, нужно было найти и буржуазную революцию. Понятно, что на эту роль лучше всего подходили февральские дни 1917 года.

Александр Подрабинек: На первый взгляд может показаться, что этот вопрос – совершенно схоластический, не имеющий серьезного значения, особенно для сегодняшнего дня.

Это не так. Нынешний авторитарный российский режим пытается найти себе идеологическую опору в истории. Эти попытки хаотичны и не слишком успешны, тем не менее очевидны.

В поисках подходящей идеологической концепции путинская власть обращается то к ценностям абсолютистской монархии, то к идеям, воплощенным в лозунгах Октябрьской революции.

Чем близки нынешней российской власти идеи самодержавия? Политолог Станислав Белковский.

Главная отличительная черта абсолютной монархии – эта власть стоит выше закона. Вот наша власть стоит выше закона, то есть нет никакого закона, который мог бы ограничить полномочия и права действующего президента Российской Федерации, де-факто являющегося королем, императором.

Александр Подрабинек: Идеи большевизма не требуют таких значительных усилий. Социалистические утопии еще не выветрились из сознания современников.

Они живут в душах старшего поколения и в расчетах юных проходимцев, мечтающих очаровать сказками о настоящем социализме тех, кто с социализмом никогда не сталкивался.

Станислав Белковский: Идет апелляция к так называемым интенциям «совка», то есть к эстетике советского периода, берется интенция нашей молодости.

Александр Подрабинек: Многим современным российским историкам, социологам, политикам кажется невозможным совместить ценности самодержавия и социализма. Попытки власти представляются им безумными.

Действительно, советская пропаганда десятилетиями убеждала всех и каждого, что именно большевики были главной движущей силой революции 1917 года. Именно они были главными противниками царизма. Именно социализм был антитезой самодержавию.

Тем, кто убежден, что дела и в самом деле обстояли именно так, попытка нынешней власти опереться сразу и на сталинизм, и на монархию, вполне справедливо кажутся шизофреническими. Но власти так не кажется, и в этом она совершенно права. В идеях самодержавия и социализма, а тем более в их повседневной практике гораздо больше схожего, чем различного. Вернемся к революции 1917 года.

Под какими лозунгами свершалась Февральская революция? Чего от нее ждали?

Владислав Аксенов: Осенью 1916 года практически во всех слоях российского общества: и в высших, и в нижних, и в средних, – говорили о неизбежности революции. Революцию ждали, но никто не мог предсказать, когда именно, в какой день она начнется. Совершенно неожиданно для всех, причем и для революционеров, и для властей, 23 февраля начинается то движение, которое в итоге и приводит к последствиям – к свержению самодержавия, отречению Николая и прочему. 23 февраля мы видим переход революции на новую логику: от закономерных объективных процессов на уровень стихийного народного бунта.

Если говорить о лозунгах, то, конечно же, на первом этапе они были довольно безобидные, связанные с повседневными чаяниями и ожиданиями народа – это требование хлеба. Ведь революция во многом совершилась под воздействием слухов о том, что в Петрограде якобы вдруг в одночасье закончился весь хлеб. И так как к средствам массовой информации у людей уже давно зрело недоверие, любые попытки градоначальства объяснить, что хлеб и мука имеются в достаточных количествах, конечно же, не встречали веры и понимания в народной среде.

Слухи становятся толчком. Женщины выходят на улицы, к ним присоединяются представители разных социальных групп, и постепенно лозунг «Дайте хлеба!» трансформируется в лозунг «Долой самодержавие!». Если же мы говорим о некоем универсальном лозунге, под который можно подвести события февраля-марта 1917 года, то, наверное, главное требование – это требование свободы.

Александр Подрабинек: Через восемь месяцев, в момент неустойчивости государственных институтов и усталости общества от неопределенности ситуации произошел Октябрьский переворот.

Владислав Аксенов: В отличие от февраля, это не было такое массовое событие. Масштаб октябрьских дней совсем другой.

Действительно, грандиозности событий для современников в октябрьских днях не было. Если вести речь о широких социальных слоях, допустим, о рядовых обывателях, то для них октябрьский переворот большевиков по большому счету прошел незаметно. Основная масса петроградцев находилась в состоянии политической апатии. Это понятно, потому что уж очень сильным был эмоциональный накал весеннего месяца революции, который, кстати, современники называли ее медовым месяцем.

С лета-осени 1917 года очень резко меняется в худшую сторону повседневная жизнь обывателя. Это касается и ухудшения криминогенной обстановки, потому что созданная в февральские дни милиция не справлялась со своими обязанностями. Очень часто под видом милиции орудовали самые настоящие банды уголовников, по ночам грабили людей, предъявляя непонятные, неизвестно кем выписанные мандаты.

21 августа падает Рига, и уже полным ходом идут разговоры о том, когда же немцы войдут в Петроград. Причем некоторые представители средних слоев даже полагают, что немцы – это лучше, чем большевики у власти. Начинается эвакуация правительственных учреждений.

В общем-то, к октябрю 1917 года выступления большевиков ждали. Известно, что в стане самих большевиков не было единого мнения о том, стоит или не стоит захватывать власть. Каменев и Зиновьев, например, назвали попытку Военно-революционного комитета захватить власть авантюрой. Кстати, Ленин сам признавал, что октябрьское восстание во многом было авантюрой. В ноябре-декабре 1917 года он задавался вопросом, удастся ли большевикам удержать власть до конца года. На самом деле подобрать эту выпавшую из рук Временного правительства власть было не так-то и сложно, и в этом, наверное, кроется главная причина победы большевиков.

Александр Подрабинек: Победе большевиков сопутствовала и та легкость, с которой они давали обещания, не собираясь их выполнять.

Раздача привлекательных лозунгов стала любимым занятием Советской власти. Как это началось в октябре 17-го года, так и продолжалось до крушения коммунизма в 91-м.

В 10 часов утра 25 октября 1917 года Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К гражданам России!»:

«Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства – это дело обеспечено».

Какие лозунги Октябрьского переворота обеспечили победу большевикам?

Владислав Аксенов: Это вопрос о войне, немедленное требование мира, потому что основной опорой большевиков, помимо отрядов Красной гвардии, являлись запасные части Петроградского гарнизона. И среди солдат было хорошо известно, что именно большевики с первых дней войны заняли очень активную, очевидно антивоенную позицию. Но большевики никогда не требовали мира как такового, они не были пацифистами, призывали покончить с империалистической войной и тут же начать гражданскую, то есть всего лишь предлагали солдатам перенаправить свои ружья с внешнего врага на внутреннего.

И вот эту идею перерастания империалистической войны в гражданскую основные массы солдат не понимали, но первый пункт плана – прекратить войну – устраивал всех. Поэтому когда большевики захватили власть при лояльности и поддержке Петроградского гарнизона, конечно, в первом же своем декрете, Декрете о мире, они об этом написали, то есть требование гражданской войны ушло, здесь большевики вынужденно пошли на некий компромисс.

Тем не менее, Декрет о мире заканчивался обращением к рабочим воюющих стран, которое предполагало, что им нужно поступить так, как того требует классовая солидарность. Конечно, большевики не отказывались от идеи перманентной мировой революции, для которой была необходима гражданская война.

Александр Подрабинек: В то же время, основные идеи Февральской революции были воплощены или, по крайней мере, начали воплощаться в жизнь, хотя рецидивы старого мышления еще давали о себе знать.

Владислав Аксенов: Реализация демократических лозунгов в ходе Февральской революции в марте-апреле скорее шла снизу, чем сверху, потому что правовая система не была до конца настроена. Уже в февральские дни открываются тюрьмы, освобождаются политические заключенные (вместе с которыми, правда, освобождаются и уголовные элементы), отменяется цензура, создается новое демократическое правительство. Но это был стихийный процесс. И для того, чтобы придать ему некую легитимную основу, конечно, требовались договоренности на высшем политическом уровне. Дальше спонтанно отменяется смертная казнь, но уже к лету становится ясно, что без восстановления смертной казни не удастся удержать немцев на фронте.

Февральская революция 1917 года провозгласила демократические свободы, люди вздохнули с облегчением. Достаточно сравнить газеты, выходившие в марте-апреле 1917 года, с газетами ноября-декабря 1916-го: полностью меняется риторика, начинают говорить о том, о чем раньше боялись даже подумать.

Этот процесс закрепления демократических основ не был завершен с правовой точки зрения. Предполагалось, что все-таки последнюю точку в этом должно поставить Учредительное собрание, а все правительства, работавшие до его созыва, имели в названии прилагательное «временное», включая, кстати, и правительство большевиков. Когда большевики захватили власть, они так и написали в Декрете о власти, что создается временное рабоче-крестьянское правительство – Совет народных комиссаров.

Александр Подрабинек: Если говорить о реальной жизни в России и сравнивать два потрясших страну события, то Октябрь был прямым и явным антагонистом Февраля. Судите сами.

Февральская революция объявила полную и немедленную амнистию по всем политическим и религиозным делам. Октябрьский переворот ознаменовался массовыми арестами, а затем и террором против всех политических оппонентов большевиков.

Февральская революция провозгласила свободу слова, свободу печати. После Октябрьского переворота уже на следующий день был закрыт ряд газет, а через день издан Декрет о печати, похоронивший свободу слова в России.

Февральская революция гарантировала народу свободу союзов, собраний и стачек. После Октября стачки приравнивались к саботажу. Не поддерживающие большевиков союзы были объявлены контрреволюционными организациями. Нелояльные новой власти собрания разгонялись, а их участники подвергались арестам и расстрелам без суда и следствия.

Февральская революция положила начало подготовке к созыву Учредительного собрания, созываемого на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования. Оно должно было установить форму правления и Конституцию страны. Октябрьский переворот привел к власти большевиков и левых эсеров, которые разогнали Учредительное собрание, так как не могли контролировать его из-за малочисленности своих представителей.

Февральская революция провозгласила свободу мирных манифестаций. Октябрьский переворот ознаменовался их запретами и разгонами.

Февральская революция создавала вместо полиции народную милицию с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления. Октябрьский переворот передал основные правоохранительные функции Всероссийской чрезвычайной комиссии, руководители которой назначались большевистской партией.

Февральская революция постановила проводить выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Октябрьский переворот отменил реальные выборы в стране на 70 с лишним лет.

События Октября мне представляются очевидным контрреволюционным переворотом. Февральская революция свергла во всех отношениях устаревшую, косную, неэффективную и авторитарную самодержавную власть. Живым воплощением ее был император Николай II – безвольный и самовлюбленный монарх, уповавший на небеса и свою историческую роль, не имевший склонности к политике, но при этом не желавший поступиться своим историческим правом руководить государством.

В 1905 году он позволил утопить в крови мирный гражданский протест, потом, сколько мог, сопротивлялся принятию Конституции, а накануне революции 1917 года до последнего противился передаче Государственной думе контроля над правительством. Он считал, что это умаляло его царское достоинство.

Этим он и заслужил вполне оправданную ненависть к себе лично и к монархии как институту государственной власти. Впрочем, это не мешало ему упорно цепляться за власть теми средствами, которые были ему доступны.

Станислав Белковский: Николай II привык удерживать власть постом и молитвой, поэтому, когда иссякли ресурсы поста и молитвы, он потерял эту власть. Он же был абсолютно прекраснодушный человек. Его основной аргумент был: «Поскольку я – богоданный монарх, ничего со мной не случится». А потом неожиданно пришли к нему на станцию Дно сначала генералы Алексеев и Рузский, а потом матрос Железняк и объяснили, что что-то случится.

Александр Подрабинек: Февральская революция открыла России дорогу к свободе, к переустройству общества на началах справедливости и законности. Октябрьский переворот установил диктатуру, в которой все управление государством оказалась исключительно в руках одной партии, узурпировавшей власть.

Новый большевистский порядок назывался «диктатурой пролетариата», но название можно придумать любое. По сути же, был воссоздан прежний, авторитарный порядок управления. Разница состояла лишь в том, что политической элитой вместо приближенного к трону дворянства стала номенклатура компартии, а место царя занял генеральный секретарь.

И конечно, новый режим был несравненно жестче царского. Что в них было общего?

Станислав Белковский: Монархия, как и советский режим, была наделена определенным набором институтов, но советский режим не был монархическим. Даже если брать фигуру Иосифа Виссарионовича Сталина, классического диктатора, то он все равно был зависим от своей партии. Но и тот, и другой режим выше закона, и в этом они сходны с сегодняшним путинским режимом. Невозможно себе представить, чтобы какой-нибудь суд отменил указ Путина по образу и подобию того, что случилось с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах Америки.

Александр Подрабинек: При всей разнице объявленных целей, при всех стилистических различиях и несопоставимости элит, коммунистическая диктатура в СССР и абсолютистская монархия в Российской империи были схожи в главном – в принципах организации общественной и политической жизни. И это, прежде всего, касалось несменяемости власти, что лишало страну возможности исправлять ошибки и адекватно корректировать курс сообразно меняющимся обстоятельствам.

Авторитарная власть, как при самодержавии, так и при коммунистах, воспринимала любую критику как покушение на традиции, устои и стабильность государства. Политические оппоненты и просто самостоятельно мыслящие люди всегда подвергались репрессиям: и при монархии, и при советской власти.

В сущности, нет разницы между тем, что Александра Радищева послали на каторгу за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» и тем, что Анатолия Марченко посадили в концлагерь за его книгу «Мои показания».

Нет принципиальной разницы между репрессиями против народников из «Земли и воли», распространявших прокламации в 70-х годах XIX века, и распространителями самиздата в 70-х годах XX-го.

В чем разница между демонстрацией 6 декабря 1876 года на площади Казанского собора в Петербурге и митингом 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве? По «казанскому» делу был арестован 31 демонстрант, по «болотному» – осуждены 34 человека.

Нет принципиальной разницы между расстрелом мирной манифестации 9 января 1905 года в Петербурге и расстрелом демонстрации рабочих 2 июня 1962 года в Новочеркасске.

Проходят столетия, а смысл и методы авторитарных режимов одинаковы, какой бы идеологией они не прикрывались. Это в полной мере относится и к сегодняшнему режиму в России. Точно так же несменяема власть. Точно так же критика правительства расценивается как покушение на духовные скрепы и государственную стабильность. Точно так же критиков режима отправляют в тюрьму.

Ну, может быть, не точно так же, если иметь ввиду количество репрессированных и свирепость репрессий. Действительно, времена не сталинские, не николаевские и даже не брежневские. Тем не менее, подход к решению проблем у власти тот же самый. Вот в прямом смысле слова наглядный пример.

Посмотрите, насколько тщательно отделяют на советских демонстрациях на Красной площади в Москве рядовых демонстрантов от политической элиты и авторитарных вождей. Те, что стоят на трибуне мавзолея Ленина или на трибунах для гостей, отгорожены от демонстрантов шеренгами военных, милиции или людей в штатском. Власть знает, что ей есть чего бояться. И это притом, что на демонстрацию на Красной площади мог попасть не любой желающий, а только люди отобранные, проверенные и занесенные в специальные списки. По этим спискам их пропускали в окрестности Красной площади, где затем они строились в колонны.

Кто-то думает, что в первые послереволюционные годы все было проще и демократичнее. Ничего подобного! На одной из фотографий 1918 года можно увидеть выступление Ленина на Красной площади. Между публикой, внимающей речам вождя мирового пролетариата, и обычным людом, стоящим вдоль Верхних Торговых Рядов (будущего ГУМа), пустое место – нейтральная полоса, которую не каждому дано преодолеть. Вот так уже в 1918 году коммунисты собирали на свои митинги специально отобранную публику. Что уж говорить о том, как это делается сейчас!

Апофеоз трусости первых лиц – инаугурация Владимира Путина в 2012 году. Маршрут торжественного следования президентского эскорта был тщательно зачищен даже от случайных прохожих. Особо подозрительных лиц из числа политической оппозиции похватали, как только они приблизились к предполагаемому маршруту следования «всенародно избранного» президента.

На фоне этой паранойи торжеством публичности выглядит коронация Николая II в 1896 году: всего по три шеренги солдат с каждой стороны, отделяющие царский кортеж от остальной публики.

Это в демократиях первые лица государства могут позволить себе никого не бояться. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон ездил на работу в метро, а министры правительства Нидерландов добираются на работу на велосипедах. Судьба же авторитарных правителей зачастую печальна: всю жизнь бояться своего народа и, в конце концов, погибнуть от пуль революционных маньяков, как Николай II. Или скончаться в беспомощности и одиночестве, как Сталин, к которому в его смертный час даже никто из его приближенных не захотел или побоялся подойти.

Стоит ли удивляться, что сегодняшний авторитарный режим в России готов опираться одновременно и на принципы монархии, и на практику сталинизма? От обоих режимов он возьмет все самое худшее.

Это главным образом у заядлых монархистов или реликтовых коммунистов возникает вьюга в голове при виде того, что именно позволяет себе выбирать в качестве ценностей нынешний политический режим. Остальные просто недоумевают.

На самом деле все легко объяснимо и хорошо понятно. Надо только отказаться от того идеологического мусора, которым пичкали несколько поколений людей советские историки и партийные пропагандисты.

Не было никакой Октябрьской революции, ниспровергающей самодержавие и буржуазию. Был контрреволюционный Октябрьский переворот, врагом которого являлся не царский режим, а Февральская революция, ее порыв к свободе и переустройству государства на новых республиканских принципах. Коммунисты этот порыв подавили и учредили диктатуру, в которой худшие черты монархии воплотились в десятикратном размере.

Сегодняшняя российская власть старается использовать опыт обоих деспотических режимов.