Что означает коммуникация в процессе общения

Значение и функции коммуникации в психологии

В течение жизни человека окружают разные люди. Социализация начинается с младенчества — ребенка воспитывают родители, малыш идет в детский сад, школу, университет или колледж и т.д. Коммуникация в психологии — процесс взаимодействия человека с социумом. Общение осуществляется не только с помощью слов, но и жестами, мимикой. Без коммуникации с другими людьми возникает ассоциализация, которая может привести к развитию психических нарушений.

Понятие и суть

Коммуникативная психология изучает средства коммуникации — вербальные, невербальные. Разные средства общения комбинируются друг с другом, чтобы передача информации была максимально эффективной, но далеко не каждый человек может продуктивно общаться с окружающими.

Поэтому психологи постоянно изучают способы коммуникации, возможные проблемы, разрабатывают методы развития навыков общения.

Функции и теории

Психология коммуникации выделяет ряд функций общения:

История изучения и исследователи

Помимо этих моделей, существует две известных теории — коммуникативных актов (создатель Т. М. Ньюкомб) и средств коммуникации (основатель Маршалл Маклюэн).

Виды и формы

Средства общения

Структура вербального общения имеет 3 составляющих:

Ученые доказали, что ежедневное общение человека только на 45% состоит из речевых навыков. Невербальные навыки занимают 55%.

Невербальные средства общения можно разделить на 2 большие группы — паралингвистические и экстралингвистические. Они делятся на отдельные подгруппы.

Паралингвистические средства общения должны быть привязаны к речи.

Жесты психологи делят на несколько отдельных подгрупп:

Проблематика

Психологи выделяют ряд проблем, которые мешают людям строить общение:

Чтобы общение было эффективным, нужно соблюдать ряд правил:

Методы изучения и совершенствования

Межличностное общение исследователи изучают очень давно. Существует 4 типа методов:

Проблемы с общением закладываются с раннего возраста. На коммуникацию влияют взаимоотношения в семье. Родителям рекомендуется:

Общество и общение — два взаимосвязанных понятия, которые не могут существовать без друг друга. С помощью коммуникативных навыков люди делятся различной информацией, обмениваются навыками, жизненным опытом, налаживают отношения.

Коммуникация — что это, модели и виды

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Не открою вам Америку, если начну с того, что человек – биосоциальное существо. Люди не могут жить как без природы, так и без общества.

Человек рождается, воспитывается в семье, идет в детский сад, потом в школу, в университет, на работу и т.д. Всюду его окружают такие же люди, с которыми – хочешь ты того или нет, – он вынужден контактировать.

От качества этих контактов порой зависит очень многое, и в первую очередь – комфортность эмоционального фона.

В современном обществе крайне важно уметь разговаривать на соответствующем уровне.

Способность привлекать людей, добиваться от них того, что благоприятствовало бы продвижению своих (или чьих-то) интересов, навыки правильного общения – это не только насущная необходимость, но и то, что всегда и везде высоко ценится.

Так что теме коммуникаций отнюдь не напрасно отводится столь существенное место.

Ну а нам с вами – тем, кого это непосредственно касается, – будет весьма нелишним узнать, что такое коммуникация, и хоть немного разобраться в том, при каких условиях коммуникацию можно назвать эффективной и какое значение в нашей жизни имеет эта эффективность.

Коммуникация – это не просто общение…

Корни основного понятия восходят к латинскому слову «communication», которое появилось благодаря другому слову – «communicare». Первое означает «сообщение, связь», а второе – «сообщать, связывать, делать общим».

Общий смысл, казалось бы, понятен, однако вот это первоначальное значение по ходу времени и развития общественного взаимодействия неизбежно изменилось. Изменилось и приобрело несколько иную окраску, послужившую базой для дополнительных толкований.

Так, в частности, исходя из определения «communicare» (сообщать, связывать), коммуникация подразумевает процесс передачи сообщений и иных сигналов, а в современном понимании – передачу информации либо обмен знаниями и сведениями между объектами любой природы (как естественной, так и искусственной).

С другой стороны, есть этимология «communication», восходящая к понятиям сообщества, объединения, занимающим особое место в системе социально-философских теорий и гуманитарных дискурсов (это как?). В этом ракурсе объединения, общества и сообщества рассматриваются либо как цель, либо как условие для удавшейся коммуникации.

Что касается философии, то вопросы коммуникации становятся особо актуальными лишь в начале XX века. Такая «запоздалая, но последовавшая» реакция общества на эту тему объясняется резким обострением социальных проблем и необходимостью их решения. И как раз в этот период происходит конкретизация смысла рассматриваемого термина.

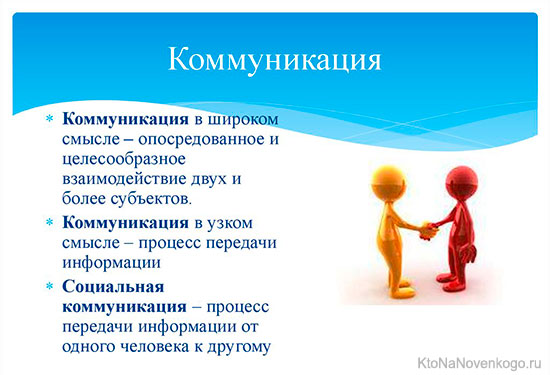

В сухом остатке получаем простой и понятный тезис:

коммуникация – это конструктивный процесс взаимодействия между людьми или их группами с целью передачи информации либо обмена сведениями.

Такое определение наиболее точно отражает суть коммуникации и считается официальным, однако с учетом различных ракурсов существуют и другие формулировки, среди которых самыми распространенными являются только две.

В первой коммуникация трактуется как основной механизм, позволяющий создавать общественные связи и совершенствовать социальную культуру, а во второй – как законы межличностного взаимодействия, управляющие отношениями людей.

Основная модель коммуникации

Специфика обмена информацией традиционно зависит от особенностей социума, что и обуславливает содержание в этом понятии широкого спектра социокультурных смыслов. Но в любом случае термин «коммуникация» характеризуется наличием пяти компонентов, необходимых для успешного процесса взаимодействия:

Согласно этой модели коммуникационного акта, адресант генерирует и кодирует определенную информацию, используя знаковые средства, применяемые в знаковой системе соответствующего канала связи.

Адресат же, чтобы усвоить полученную информацию, проделывает то же самое, только в обратном порядке (результат его усилий – декодирование).

Целостный процесс коммуникации (адекватной передачи информации) имеет, как правило, многослойную структуру, состоящую из множества последовательных актов.

При этом основной единицей коммуникации может быть только сообщение (сигнал, посыл), выполняющее какую-либо одну или одновременно несколько функций, как то:

От этих функций зависит в основном и содержательность коммуникации, и ее направленность, что одновременно служит предпосылками для процесса взаимообмена информацией.

При этом соблюдаются и необходимые условия для успешной коммуникации, начиная с наличия каналов передачи и механизмов восприятия и заканчивая минимумом структурных компонентов, в который непременно входят:

Для осуществления любой коммуникации необходимы адекватные целям знаковые системы (в каждой культуре они различные).

Чаще всего такой системой служит язык, который используется как в форме устной речи, так и в форме письменной.

Виды коммуникации

Первое, что здесь важно отметить: общение и коммуникация – не одно и то же. По крайней мере, эти понятия не могут быть тождественными и не должны использоваться как синонимы.

Если общение – это неглубокое, легкое и чаще всего бытовое взаимодействие, то коммуникация – это взаимодействие профессиональное, интерактивное, с осознанными целями и предварительно подготовленными скриптами.

Участниками общения могут стать абсолютно любые собеседники, а участниками коммуникации – лишь те, кто ставит перед собой задачу оказать влияние на партнера, те, кто осознает, что перед его собеседником стоит точно такая же задача.

В отличие от общения, коммуникациям совершенно не свойственны ни чувства, ни эмоции (что это?), а если таковые и проявляются, то непременно с прагматичной целью – то есть с пониманием того, что сейчас это необходимо, чтобы решить ту или иную ситуативную задачу.

Существуют самые разные классификации относительно видов коммуникации. Представим лишь несколько из них:

Таким образом, каждый из участников коммуникации – это своего рода манипулятор, обладающий способностью оказывать влияние на партнеров с определенной целью либо же имеющий перед собой такую задачу.

Понятие эффективной коммуникации

Так же, как и с определением общения, здесь важно усвоить один основополагающий тезис: успешная коммуникация и эффективная коммуникация – это разные вещи.

Упрощенно говоря, успешная – это состоявшаяся (независимо от того, чем закончилось общение), а эффективная – это свершившийся коммуникационный акт, когда в результате взаимодействия достигаются определенные цели.

Для эффективной коммуникации крайне необходим специальный набор навыков эффективного общения. И речь идет не только о легкости установления контакта и умении поддерживать любой разговор, в какие трущобы он ни завел, – здесь нужны специфические способности, которые обычно относят к навыкам синтонного общения.

Синтоны – это психологически позитивные элементы общения, своеобразные эмоциональные поглаживания, помогающие установить контакт и способствующие взаимопониманию.

С этой точки зрения эффективная коммуникация – высший уровень общения, в процессе которого не передаются сухие факты. Здесь главным образом задействуются чувства и эмоции человека, чтобы добиться от него ожидаемого результата. От коммуникатора же требуется не только способность понимать цели и мотивы собеседника, но и умение играть на его волнениях.

Есть еще такое понятие, как неэффективная коммуникация – это крайне неприятное общение, несущее непонимание, противостояние и разногласия, что может привести не только к обычным ссорам, но и к глубоким (непримиримым) конфликтам с некомпенсируемыми последствиями.

Как научиться эффективной коммуникации

Но оставим эти нюансы таким сферам, как психология и менеджмент (что это такое?), для нас же с вами более насущен другой вопрос: можем ли мы что-то сделать, чтобы стать приятным собеседником? Можем!

Научиться эффективной коммуникации не так уж сложно – достаточно придерживаться хотя бы этих нескольких правил:

Как видите, коммуникация – важный аспект жизни любого человека. Помня нехитрые правила (и тем паче – имея научную подкованность), легко можно стать желанным и интересным собеседником. Больше рекомендаций и практических советов – в этом видео:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Почему я должен подстраиваться под собеседника, а не он под меня? Тут всё от роли конечно зависит, если я пришёл на собеседование, то мне и нужно произвести приятное впечатление, но если собеседник зависим от меня, тогда пусть он и подбирает коммуникативный ключ.

Хорошо налаженная коммуникация, определяет эффективность. Сейчас этому уделяется очень много внимания, особенно при построении командной работы. Раньше это момент часто недооценивали.

Коммуникация в процессе общения (коммуникативная сторона общения)

Общение — это прежде всего коммуникация, т.е. специфический обмен информацией эмоционального и интеллектуального содержания, значимой для участников общения.

В социально-психологическом смысле коммуникация — это процесс передачи информации от отправителя к получателю.

Отправитель, цель которого заключается в том, чтобы оказать на получателя то или иное воздействие, передает определенное сообщение. Обычно отправитель имеет представление о том, как бы он хотел, чтобы сообщение интерпретировалось получателем. Интерпретация сообщения зависит от целого ряда факторов, одт ним из которых является то, как оно закодировано.

Коды — символы, знаки, переводящие идею отправителя на язык, понятный получателю. В качестве кодов используются вербальные (устная и письменная речь) и невербальные (зрительные образы, звуки, цвета, запахи, жесты, интонации) средства.

Сообщение — информация, которую отправитель передает получателю. Содержание сообщения должно быть понятно получателю. В реальной практике люди зачатую не отделяют личность отправителя оттого, что он сообщает. Поэтому фактор симпатии к личности отправителя имеет большое значение для восприятия сообщения.

Канал — средство, с помощью которого сообщение передается от отправителя к получателю. Каналы подразделяются на средства массовой коммуникации и межличностные каналы, т.е. непосредственный личностный обмен сообщениями между отправителем и получателем при помощи различных средств связи.

Получателю для понимания информации нужно ее раскодировать. Далее получатель осуществляет обратную связь: передает свое сообщение отправителю, выступая в данном случае как отправитель информации, а отправитель, соответственно, становится получателем информации.

Именно обратная связь делает коммуникацию двусторонним процессом, так как, получив информацию о реакции получателя, отправитель учитывает ее, корректируя свои действия, цели. Обратная связь может быть положительной, когда желаемый результат сообщения достигнут, и отрицательной, информирующей источник, что желаемый результат сообщения достигнут не был.

На протяжении всего процесса передачи информации существуют помехи, именуемые коммуникативными барьерами, или шумом, искажающим содержание сообщения. Эти помехи будут рассмотрены ниже.

Основные принципы коммуникации. Немецкий специалист в области управления М. Биркенбиль сформулировал принципы любой коммуникации.

Знание и применение этих принципов в процесс общения существенно повысит ее эффективность.

Первый принцип: истина не то, что говорит отправитель, а то, что понял получатель.

Недооценка этого принципа является источником ошибок, связанных с любыми коммуникативными затруднениями, так как каждый человек в результате своей запрограммированности смотрит на мир через свою систему ценностей и предрассудков, которые влияют на осмысление сообщения отправителя. Точно также ответ получателя будет соответствовать его системе ценностей, сквозь которую он смотрит на мир. Кроме того, при восприятии любого сообщения у получателя возникают определенные чувства, вытекающие из его прежнего жизненного опыта, которые эмоционально «окрашивают» сообщения.

Из этого основного принципа коммуникации следует, что на один человек, выступающий в качестве получателя информации, не ощущает и не воспринимает содержание сообщения отправителя в точности таким, каким его тот задумал, даже если отправитель и выражает свои мысли предельно ясно.

Единственное исключение из этого правила — передача математических формул.

Второй принцип: если получатель неправильно интерпретирует сообщение отправителя, то в этом всегда виноват отправитель. Это означает, что ответственность за точную коммуникацию лежит на отправителе.

Этим принципом нужно руководствоваться в процессе коммуникации и не перекладывать вину за неудачную коммуникацию на партнера по общению.

В качестве третьего принципа коммуникации М. Биркенбиль рассматривает аксиому Ватцлавика, согласно которой: всякая коммуникация осуществляется одновременно на двух уровнях: на уровне содержания и на уровне отношений, причем уровень отношений определяет содержательный уровень.

Это означает, что наиболее важным из двух уровней является уровень отношений. Поэтому если не удается сразу достичь со своими собеседниками коммуникационного уровня отношений, т.е. гармонии, то не нужно тратить силы и время на проведение разумных объективных аргументов на коммуникационном содержательном уровне, ибо получатель информации не будет их воспринимать. Никого нельзя убедить только одними аргументами.

Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, знаковых систем. В процессе коммуникаций выделяют вербальную (словесную — в качестве знаковой системы используется речь) и невербальную коммуникацию (неречевые знаковые системы). Между ними существует своеобразное разделение функций: по словесному каналу передается информация в чистом виде, а по невербальному — отношение к собеседнику.

Расскрытие понятий «коммуникация» и «общение»

Издавна коммуникация и общение являлись синонимичными понятиями. Однако современные исследователи в области психологии определяют «коммуникацию» лишь одним из компонентов «общения», который носит информационно-смысловой характер.

Как таковое, общение — это сложный процесс, состоящий из трех составляющих:

Общение применяется в качестве инструмента для обмена знаниями, навыками, опытом и т.д. Степень эффективности общения, усваиваемости информации напрямую зависит от глубины задействованных эмоций. Чем они сильнее и ярче, тем сильнее включают в работу память.

Коммуникация, в свою очередь, также состоит из трех составляющих:

Кроме этого, субъекты процесса коммуникации выполняют следующие функции:

Между описанными функциями наблюдается прочная связь.

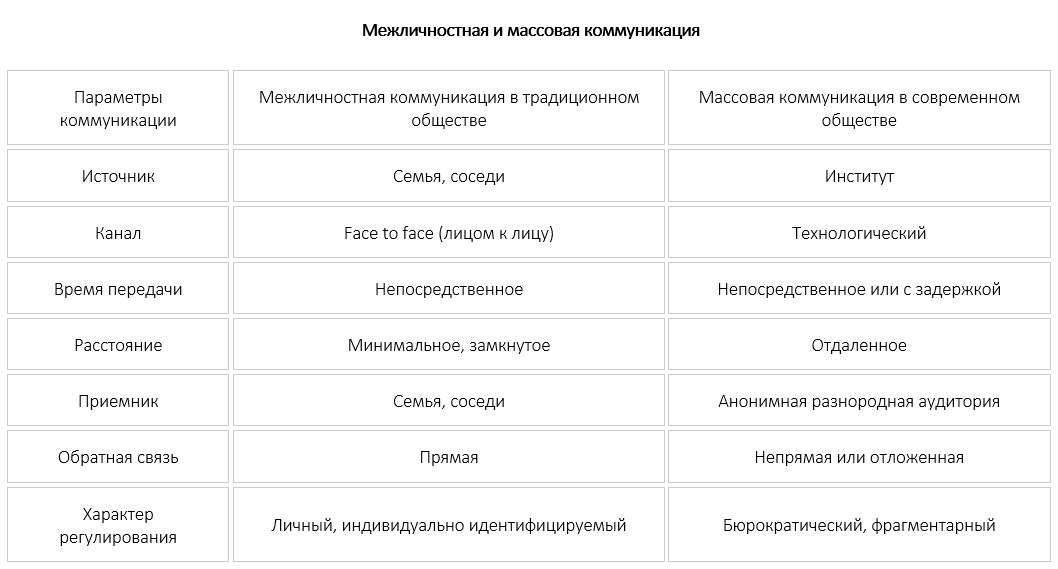

Сразу несколько исследований указывают на высокую степень различия межличностной и массовой коммуникации. Исследователи сравнивают их по конкретным параметрам, что описано на рисунке 1.

Информационно-коммуникативная функция побуждает участников общения к творчески продуктивному взаимодействию, желанию осознать позиции и мнения друг друга, ведению дискуссий.

Рисунок 1. Межличностная и массовая коммуникация

Регулятивно-управляющая функция служит для настройки участников общения на один лад путем их воздействия друг на друга в степени, которая зависит от психологического состояния и свойств каждого из субъектов. Стандартными инструментами для воздействия на другого человека являются: убеждение, внушение, подражание и заражение.

Эмоционально-коммуникативная функция влияет на ход общения путем воздействия на эмоциональное состояние участников коммуникации. Дает возможность как снять напряжение в общении, так и создать раздражительную, негативную атмосферу.

Теория массовой коммуникации

Массовая коммуникация, аналогично межличностной, основывается на следующих уровнях общения:

Выбор инструмента для управления группой должен быть основан, исходя из ее особенностей, которые необходимо фиксировать на каждом из уровней. Для налаживания контакта с аудиторией, стоит применять на практике следующие правила:

Информация, которую желает передать субъект, должна сопровождаться авторской оценкой и доступной мотивацией толкования. Кроме этого, необходимо помнить, что полноценный контакт в общении можно получить только психологически расположив другую сторону к говорящему. Именно так зарождается взаимопонимание.

Психологическими факторами общения являются контекст, культурный фон (язык, традиции, нормы), определяющие форму общения. Непосредственно сам процесс общения и его исход определяются уровнями общения: макросоциальный — общезначимые формы; микросомальный — чет текущей обстановки разговора (интервью, заседание суда и т.д.). Человек, как социальное существо, испытывает симпатию и интерес субъектам, которые схожи с ним по какому-то из признаков — происхождению, социальному положению, позициям в тех или иных ситуациях. Каждый разговор побуждается с каким-то мотивом, будь он осознанным или нет. Им может быть желание самовыразиться, узнать партнера, проявить ум, ведение беседы с объектом обожания, восстановление справедливости, вмешательство в ситуацию и т.д. Очень часто мотивом начала разговора выступает желание привлечь к себе внимание, популярность. Коммуникатор заботится о поддержании мотива общения.

По заявлениям исследователей в области психологии, индивидуум старается удовлетворять свои потребности по мере важности. Таким образом, на первом месте будут естественные потребности (еда, воздух, сон), далее потребность комфорта и безопасности, социальная реализованность и самоутверждение.

В рекламе, например, иерархию мотивов можно представить в общем виде:

Также часто используются в рекламных кампаниях следующие глубинные мотивы:

Стоит учитывать то, что мотивы, как таковые, имеют неоднозначный характер: одни выражают боль, другие — радость. В общении с массами важно избавиться от предубеждения, чтобы обрести мотивацию. Именно благодаря ней коммуникатор сможет успешно достигать цели общения. Главным мотиватором журналиста должна быть серьезность его намерений.

Журналист может манипулировать препятствующими факторами и контактом с собеседником, если он разбирается в психологической составляющей общения. Преследуя свои цели, журналист может легко менять предрасположенность к себе, совершая те или иные действия.

Предрасположенность к человеку основывается на прошлом опыте общения, оценке действия коммуникатора, сходство взглядов и суждений. Оно управляет выстраиванием взаимоотношений общающихся. В процессе общения полученные в прошлом навыки собираются в конкретный поведенческий шаблон, который корректируется в зависимости от социальной группы. Это помогает сократить трату психологических ресурсов и быстрее настроить благоприятную атмосферу. Чтобы верно выстроить свое поведение, необходимо верно распознать собеседника, оценить его мотивы.

Принципы ведения общения

Общение, как таковое, имеет три иерархические ветви, которые тесно связаны между собой: коммуникативную, интерактивную, перцептивную.

Эмпатия — это сочувствующее состояние, вызванное произошедшим у собеседника.

Осведомленность о социальном статусе собеседника и его социальной роли способствует устранению психологических барьеров в общении. Журналист может настроить собеседника на правильный лад, получив от него дополнительную информацию, если будет обладать хорошим умом и способностями к эмпатии.

Познания и навыки в психологии общения помогают брать на себя доминирующую роль в разговоре, достигая поставленных целей. Если же ее игнорировать, коммуникатор станет заложником ситуации и будет либо следовать свободному течению общения, либо поддаваться манипуляциям собеседника.

В профессиональной карьере журналиста необходим навык применения техники эффективного расспроса, умению аргументировать, вести дискуссию, адекватно оценивать собеседника и уметь снимать эмоциональное напряжение в разговоре.

При общении с людьми, верной практикой является совершенствование навыков ведения разговора путем применения новых практик психологической психологии, накоплению опыта успешного разговора. Понимание психологических процессов и закономерностей делает чрезвычайно важно для журналиста.

Ожидания коммуникатора о предстоящей беседе могут не соответствовать действительности. Как правило, это связано с предвзятым отношением к собеседнику, применением к нему ряда стереотипов, которые мешают в полной мере раскрыть собеседника, понять его мотивы и взгляды. В работе по устранению таких стереотипов помогают взаимные контакты. С приобретением опыта, установка взаимного контакта становится для журналиста естественным процессом.

Предметной подготовки недостаточно, чтобы в полной мере осознать методологический принцип оценочных суждений, развивать умение поддержания целевых тем разговора. Для успешного выполнения поставленных задач необходим опыт. На содержание разговора влияет не только предмета обсуждаемых тем, но и от окружающей среды, атмосферы.

Журналист обязан быть крайне сосредоточенным во время интервью, раскрыть внутренний слух. Необходимо тонко улавливать язык жестов собеседника, не перебивать его (особенно в тех случаях, когда партнер по общению раскрывается и начинает в полной мере описывать свои позицию, взгляды). Во время разговора допускается оказание знаков внимания (расслабляют собеседника и снижают напряжение). В случае нежелания говорить у собеседника, необходимо брать управление разговором на себя, направляя его в удобное для партнера русло, чтобы эмоциональное напряжение спало, собеседник почувствовал психологическое спокойствие. После этого целесообразно снова переходить на целевые темы общения.

В журналистике необходимо грамотно подходить к выбору собеседника. Коммуникатор должен проанализировать его поведение, определить психологические свойства, степень раскрепощенности и отрицательные настрои. Это не только повысит продуктивность беседы, но и позволит сэкономить потраченное время на нецелесообразный разговор.

Степень эффективности беседы зависит от следующих факторов: социальные роли собеседников, их психологическое состояние, сценарий беседы, мотивы, желание познавать и принимать взгляды, харизма (т.е. личностные свойства, вызывающие веру в силу, возможности, достоинства человека), выражение экспрессии (мимика, жесты, интонация). Все это формирует образ собеседника, который сохраняется в памяти, выражает определенные чувства и побуждает ряд процессов.

Психология воздействия работает в том случае, если собеседники общаются в одной системе передачи информации. Однако, стоит учитывать появление различных барьеров: социальных, политических, профессиональных, религиозных.

В работе коммутатора неизбежно встречаются ошибки. Риск их возникновения можно значительно снизить, если исключить типичные причины их появления. В первую очередь следует развить в себе навык самодисциплины и максимальной внимательности к собеседнику. Это повысит уровень ответственности в подходе к работе.

Для общения следует выбирать знакомые локации в подходящее время, следует расписать возможные сценарии беседы и быть готовым к возможным неожиданным обстоятельствам.

Каждый участник общения совершает следующие процедуры: устанавливает характеристики и особенности других участников, дает оценку их поступкам на на основе эмоций, логики и интуиции, фиксирует причинно-следственные связи, выбирает средство реагирования или воздействия на деятельности других участников общения.

Главным указателем для журналиста при работе с источниками информации является общее правило «не навреди», убежденность в удачном разрешении ситуации. Двусмысленность может негативно сказаться на репутации человека.

При удовлетворении информационных потребностей, аудитория вовлекается в сознательно устанавливаемую связь – коммуникацию, обеспечивающую обмен информацией между большими общностями, между социальными институтами и территориальными группами, каждым человеком в отдельности. В условиях массовой коммуникации психические процессы, переходя от объекта к другим, проходят через этап «овеществления» или «символизирования».

Структура массового общения и понятие коммуникатора

В структуре массового общения выделяют следующие компоненты:

Существует несколько определений понятия «коммуникатор».

В нашем представлении, коммуникатор — это вещатель информации. Он объединяет три основные группы лиц. Во-первых, это источники коммуникации, т.е. люди, заинтересованные в доведении информации до широкой публики. Во-вторых, это исполнители, т.е. люди, которые придают информации форму, пригодную для понимания (репортеры, обозреватели, комментаторы). В-третьих, это люди, использующие технические средства для передачи сообщений (режиссеры, редакторы и т.д.).

Таким образом, коммуникатор представляется некой совокупностью, что имеет все атрибуты источника информации. Это дает ему преимущество при работе с аудиторией.

Любой информационный канал обладает определенными особенностями и имеет определенные плюсы и минусы. Исследователи в области психологии указывают основные принципы телевидения:

Потребность в улучшении коммуникативных навыков диктуется распространенностью широких потоков информации, в которых требуется умение налаживать конструктивное общение на всех уровнях.

Быстрый рост сети распространения информации привел к увеличению коммуникативных процессов. Кроме этого, произошли изменения в способе мышления, подходу к информации как таковой. Под воздействием СМИ изменяется не только сознание людей, но и их психологические характеристики, свойства, состояния.

Полная картина кругооборота информации, ее возникновения и перемещения не может быть составлена, несмотря на разработку методов подхода к ней. Проводимые исследования работали по принципу «источник-текст-канал-массы-коммуникатор». Одни ученые изучают семантический и прагматический моменты функционирования СМИ: смысл и ценности сигналов; другие исследуют механизмы приема и переработки информации в памяти человека под воздействием СМИ; третьи – информационные потребности аудитории как сложные психосоциальные категории; четвертых интересуют личностные доминанты усвоения информации, которые они связывают с психикой и описывают на разных уровнях: интроспективном и поведенческом, нейрофизиологическом, эвристическом, информационном, социальном; пятые рассматривают поведенческие эффекты под воздействием СМИ; шестые заняты анализом проблем организации СМК в разных масштабах – вселенском, глобальном (планетарном), региональном, национальном и т.д.

Можно говорить о разных подходах к проблеме применения теории массовой коммуникации: медиаориентированном и медиа центристском. В первом случае внимание уделяется механизму подчинения человека силе воздействия массовой коммуникации; изучается выполнение психологических функций последней и социального заказа. Это направление представлено школой экспериментальной риторики (убеждающей коммуникации). В лабораторных условиях исследователи пытаются выделить в чистом виде и замерить действие отдельных факторов коммуникативного воздействия на человека (особенности построения сообщения, способы и формы общения, социальные характеристики коммуникатора). Известна теория «использования и удовлетворения», сторонники которой утверждают, что скорее люди приспосабливают СМИ к своим потребностям, чем СМИ подчиняют себе людей. Выбирая из сообщений прежде всего то, что отвечает его потребностям, человек влияет на СМИ, создавая спрос и рынок информации, и, кроме того, самостоятельно интерпретирует поступающую к нему информацию.

Массовая коммуникация предполагает кругооборот информации в социуме, которая оказывает определенное влияние на аудиторию. Массовая коммуникация как канал общения имеет организационно-управленческие функции, а также функции социальной ориентированности и институциональности.