Что означает мотивация учения в педагогике

Мотивация учения – основное условие успешного обучения

Мотивация. Психология определяет это понятие так.

Мотивация – осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к совершению определенных действий и определяющие их направленность и цели. Термин мотивация используется во всех областях психологии, исследующих причины и механизмы целенаправленного поведения человека.

Таким образом, мотивацию составляют побуждения, вызывающие активность человека и определяющие направленность этой активности.

Мотивация. Педагогика трактует это понятие так.

Мотивация – общее название для процессов, методов и средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.

Учебная мотивация – проявляемая учащимися мотивированная активность при достижении целей учения. Наиболее значимыми для учащихся являются следующие мотивы:

Своеобразие учебной мотивации состоит в том, что в процессе деятельности по ее осуществлению ученик усваивает знания и формируется как личность.

Доказано, что одним из главных условий успешного обучения является мотивация учения.

Для того чтобы грамотно организовать процесс мотивации и управлять им, необходимо провести

Наиболее значимыми в этой работе можно считать следующие установки и действия учителя:

– учет возрастных особенностей школьников;

– выбор действия в соответствии с возможностями ученика;

– совместный с учащимися выбор средств по достижению цели;

– использование коллективных и групповых форм работы;

– использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий;

– использование игровых технологий;

– нестандартная форма проведения уроков;

– создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; (Приложение 4)

– создание ситуации успеха;

– вера учителя в возможности ученика;

– применение поощрения и порицания;

– формирование адекватной самооценки у учащихся;

– эмоциональная речь учителя.

Скороходова Н.Ю в книге “Психология ведения урока” пишет: “Технология развития мотивации учения в современной школе строится на развитии мотива достижения учеников. Эта технология включает как создание особой учебной программы с большим количеством фиксируемых градаций по сложности задач, времени усвоения и т.п., так и особый стиль взаимодействия учителя и ученика на уроке”.

Анализируя результаты анкетирования учащихся и действий учителей можно составить план коррекционной работы по созданию мотивационной сферы учащихся.

Процесс формирования мотивации должен стать значительной частью работы учителя. Формированию положительной мотивации к учению является урок. Урок был и остается основным элементом образовательного процесса.

На уроке работают двое – учитель и ученик, и только правильно организованная работа может побуждать ученика учиться.

Привить интерес к изучаемому предмету – значит добиться в дальнейшем высокого уровня обученности учащихся и хороших показателей качества знаний, то есть достичь основной цели обучения. Существует множество методов, посредством которых можно заинтересовать детей, повысить их учебную мотивацию.

В настоящее время сложно представить подготовку к занятиям, их проведение без использования современных информационно-коммуникативных технологий. При этом применение информационных технологий заставляет пересматривать не только планирование, но и содержание учебного предмета. Также меняется и роль обучающихся. Задача школьников сводится к постоянному самостоятельному поиску, обобщению и систематизации изучаемого материала, так как современные информационные системы обеспечивают доступ к большому объему знаний. И для того, чтобы “не потеряться” в этом потоке информации ребенку нужна помощь учителя, владеющего современными педагогическими технологиями.

Большой популярностью у учителя стали пользоваться следующие виды работы:

Учитель ставит перед собой следующие цели:

Использование современных технологий на уроках помогает создать благоприятную эмоциональную обстановку, повышает мотивацию обучающихся к изучаемому материалу, углубляет знания, способствует развитию психологических процессов, что в конечном итоге, повышает качество знаний обучающихся.

Заметно повышает мотивацию учащихся благоприятный и продуктивный микроклимат на уроке. Его поддержанию на уроке способствует вовлечение в деятельность всех учащихся класса; создание нестандартных ситуаций; демонстрация достижений каждого учащегося на каждом уроке; умение хвалить любого ученика на каждом уроке, даже за малые достижения и успехи.

Учитель в своей работе не должен забывать о таком понятии, как активная мотивация.

Активная мотивация предполагает, что

Значительное влияние на развитие мотивации учения могут оказывать родители. Для формирования положительной мотивации родителям можно опираться на следующие советы педагогов:

По теме “Мотивация учения – основное условие успешного обучения” можно провести педагогический совет.

План проведения педсовета:

Рекомендуемая литература для подготовки педагогического совета:

Понятия мотива и мотивации обучения, классификация мотивов обучения и их роль

Поведение и деятельность человека обусловлены двумя взаимосвязанными явлениями: побуждением и регуляцией. В свою очередь феномен побуждения определенного поведения тесно связан с понятиями мотива и мотивации. Именно они придают деятельности целенаправленность, организованный и устойчивый характер, способность к реализации значимой цели.

Необходимо различать мотивацию от мотива. Понятия мотива и мотивации соотносятся следующим образом:

Мотив – это свойство конкретного субъекта поведения, то есть стабильное личностное свойство определенного человека, благодаря которому он стремится к определенным действиям.

Мотивация – это собирательное наименование методов и средств побуждения учеников к познанию и обучению, активному усвоению учебного материала. Понятие мотивации может и не относится к конкретной личности.

Мотивационную сферу составляют три основных компонента: мотивы, цели и потребности.

Потребность – это состояние нужды в чем-либо, ощущение нехватки определенного блага, которое необходимо для развития и стабильного функционирования человека.

Цель – это итог деятельности, осознаваемый в конкретной и явной форме. Именно на цель ориентировано определенное действие, удовлетворяющее актуализированные потребности.

Все перечисленные выше элементы и являются основными в мотивационной сфере любого человека. Мотивированной считается любая человеческая деятельность, потому что любые действия продиктованы определенными мотивами, и любая активность имеет перед собой какую-то цель.

Что касается мотивации учения, степени проявления энтузиазма к учебной деятельности, познанию и изучению школьных дисциплин, то эти вопросы занимают ведущее место в дидактике.

Основными движущими силами любого дидактического процесса являются мотивы учения, под которыми понимаются некоторые предпосылки и побуждения, которые и вынуждают личность заниматься познавательной деятельностью.

Чаще всего в основе учебной активности ученика лежит не один мотив, а целый их комплекс: они могут переплетаться, дополнять друг друга, находиться в определенном соотношении. Однако не все мотивы побуждают к учебной деятельности одинаково. Как правило, несколько из них выступают в качестве ведущих, а остальные – второстепенные.

Виды мотивов к обучению

Существует несколько подходов, по которым классифицируют все мотивы образовательной деятельности у школьников. Их авторами являются Л. Божович, В, Хеннинг и др. Например, классификация Божович предполагает, что существует всего две больших группы мотивов: те, что порождаются непосредственно самим учебным процессом, т.е. зависят от содержания и действия учения, выбранных методов преподавания, и те, которые располагаются за пределами учебного процесса и связаны только с его результатом. Примерами второй категории мотивов могут быть: желание иметь высокий заработок в будущем, хорошо закончить школу, поступить в престижный университет, просто получить отличную оценку, заработать похвалу педагога, выделиться среди одноклассников, изменить свое положение в коллективе.

Одним из основных критериев, которые обеспечивают высокую эффективность обучения, является высокая развитость познавательной стороны учебного процесса. В основе познавательной работы должен лежать когнитивный энтузиазм, обеспечивающий положительное отношение учеников к своей деятельности. Если обратиться к содержательной стороне энтузиазма, то, согласно Г. Щукиной, можно выделить следующие его значения:

Иначе говоря, мотивация обучения – это процесс, содержание которого может быть разложено на три уровня: энтузиазм к правилам и фактам, к сути явлений и к происхождению явлений.

Если же говорить о мотивации действием, то в ней также выделяют три отдельных уровня:

Важно отметить, что познавательные мотивы учения, выражающиеся повышенным интересом к содержанию учебного материала, методикам преподавания, самому образовательному процессу, формируются в ходе самой учебной деятельности при условии ее активного протекания, а не предшествуют ей. Наиболее сильно эффективность проявляется тогда, если у личности сформированы глубокие и сильные мотивы учиться, действовать активно, преодолевать препятствия, неизбежно возникающие на пути, работать с полной отдачей, двигаясь к намеченной цели. Все это в равной мере относится и к процессу обучения, успешность которого тем выше, чем более позитивное отношение к учителю существует у учеников, чем выше уровень их познавательного энтузиазма. Обучение требует наличия у обучающихся чувства ответственности и долга.

Мотив обучения как стимул учебной деятельности

Для формирования сильных мотивов к обучению используется целый комплекс методов ведения образовательно-воспитательного процесса. Среди них выделяют наглядные, словесные, практические способы, репродуктивные и поисковые методы, приемы самостоятельного исследования. Все без исключения способы организации учебного процесса направлены не только на усвоение информации, но и на создание мотивационного воздействия. Следовательно, мы можем сделать вывод о наличии у любого способа учения стимулирующей функции.

На основе научного подхода был выделен широкий спектр способов, специально предназначенных для того, чтобы создавать положительные мотивы обучения, инициировать когнитивную деятельность, способствуя наилучшему усвоению учебной информации. Функцию стимулирования очень важно учитывать, поскольку от нее напрямую зависит эффективность образовательного процесса.

Последние данные широко проводимых исследований в области психологии показали, что мотивация является основной движущей силой становления личности ребенка, которая помогает наиболее полно реализовывать его возможности. Помочь сконцентрироваться на учебной задаче, не отвлекаясь на посторонние раздражители, способен лишь мощный, сильный мотив. Следовательно, педагог должен обладать практическим умением привлекать интерес любого школьника из учебного класса. Также очень желательно, чтобы он регулярно доводил до обучающихся свой учебный план: так они смогут проникнуться поставленными перед ними задачами и приложить к ним больше усилий. Однако для грамотного определения учебной задачи одного умения заинтриговать и заинтересовать в успехе может оказаться недостаточно: нужно, чтобы учитель и ученик ясно представляли совместный масштаб учебного курса, чтобы результат соответствовал высоким ожиданиям.

Научная электронная библиотека

Гордашников В. А., Осин А. Я.,

2.3. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

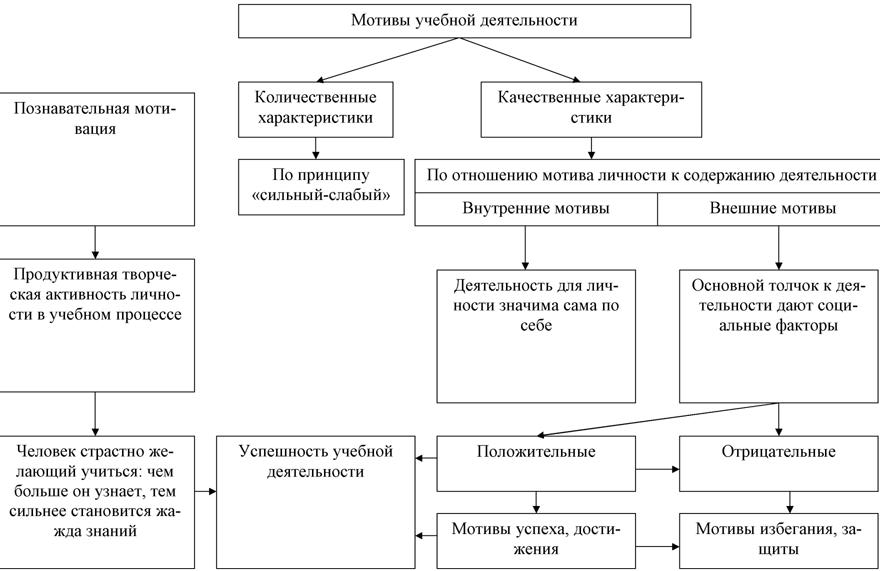

Рисунок 2.8. Структура мотивации обучения.

Влияние мотивации на успешность учебной деятельности

Мотивация является ведущим фактором, регулирующим активность, поведение, деятельность личности. Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится эффективным только с учётом особенностей его мотивации. За объективно одинаковыми действиями учащихся могут быть совершенно различные причины. Побудительные источники одного и того же поступка могут быть абсолютно разными (рисунок 2.9.).

Рисунок 2.9. Мотивация как фактор регуляции действий и поступков учащихся.

Рисунок 2.10. Влияние мотивации на успешность учебной деятельности.

Человек, страстно желающий учиться, отличается следующей характеристикой; чем больше он узнаёт, тем сильнее становится жажда знаний (рисунок 2.11.).

Рисунок 2.11. Характеристика мотивов учебной деятельности.

Рисунок 2.12. Мотивационное обеспечение учебно-воспитательного процесса

Следовательно, от силы и структуры мотивации зависят как учебная активность учащихся, так и их успеваемость. При достаточно высоком уровне развития учебной мотивации она может восполнять недостаток специальных способностей или недостаточного запаса ЗУН у учащихся.

На основе определяющего значения мотивации для учебной деятельности был сформулирован принцип мотивационного обеспечения учебно-воспитального процесса. Целенаправленное формирование мотивации учебной деятельности у учащихся необходимо (рисунок 2.12.) (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, 2000).

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ситуации деятельности одновременно существуют как внутренние, так и внешние побудители. Однако их нельзя ни рядополагать, ни тем более отождествлять, так как они имеют различные функции.

Внутренний (потребность, мотив) действует как побудитель в силу того, что означает наличие необходимости в осуществлении деятельности, а внешний (адекватные предмет, средство или внешние условия) выступает в качестве побудителя потому, что означает наличие возможности её осуществления (доступность желаемого продукта деятельности). При этом внутренний побудитель первичен, а внешние объекты побуждают лишь при условии наличия внутреннего побудителя.

Что же касается мотивов учения, то, как известно, они различны, поскольку оно включается обычно в состав самых разных деятельностей. Помимо приобретения нового опыта учащийся может быть заинтересован и в том, чтобы завоевать уважение других людей (мотив самоутверждения), и в том, чтобы получить те или иные награды, и в удовлетворении самим процессом познания.

Вместе с тем в учении как познавательной деятельности обнаруживается некий дополнительный мотив. Он связан с возможностью получения результата, который является основным продуктом «делового» действия. В этом, несомненно, кроется причина более высокой результативности трудового обучения. А.Н. Леонтьев писал, что «нужно, чтобы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для учащегося. Даже в обучении навыкам, обыкновенным двигательным навыкам, это тоже так». Здесь необходимо требование заинтересованности в «деловом» результате осваиваемой в учении деятельности. Хотя как предмет, так и продукт её является всего лишь имитацией будущих реальных предмета и продукта.

Тот же фактор действует, очевидно, во всякой «деловой игре» (А.А. Вербицкий, 1987). В таких ситуациях главной движущей силой остаётся, по-видимому, познавательный мотив. При этом, однако, имеет место некое «удвоение», когда на реальную ситуацию (усвоение) накладывается воображаемая ситуация (будущая трудовая деятельность). Это позволяет сказать, что «деловая» деятельность также выполняется, хотя и в умственном плане. При этом учащийся как её субъект «потребляет» то умение или знание, которое в реальном плане им пока только лишь усваивается. Подобное «потребление» умения и даёт мотивирующий эффект.

Из сказанного неправильно было бы делать вывод, что всякое учение должно быть «прагматизированным». Если оно выступает в качестве основного функционального компонента учебной деятельности, а не рассматривается учащимися в составе подготовительных компонентов трудовой деятельности, то оно, действительно, может настолько обособиться, что станет для учащегося как бы независимой деятельностью, обходясь собственным, «внутренним» мотивом. Есть указание на то, что реально действующим мотивом может быть заинтересованность учащихся в приобретаемых умениях: «Реально его побуждают учиться другие мотивы: может быть, он просто хочет научиться читать, писать и считать (А.Н. Леонтьев, 1983).

Распространено мнение, что внутренняя мотивация учения является наиболее естественной, ведущей к наилучшим результатам в процессе обучения. Однако наблюдения в определённых жизненных ситуациях, а также теоретические соображения не позволяют безоговорочно принять это положение как аксиоматическое.

Следует учитывать, что в самом познавательном мотиве содержится «деловой» мотив. Осуществляя учебную и вообще познавательную деятельность, человек понимает, что её результаты могут пригодиться для того, чтобы впоследствии получать какие-то необходимые ему жизненные блага. Поэтому абсолютизация познавательного мотива как внутреннего по отношению к учению и противопоставление его деловому мотиву кажутся неправомерными.

Таким образом, деловой мотив также является «внутренним» по отношению к учению, в отличие от таких, действительно внешних, мотивов, как самоутверждение или получение каких-либо иных благ, к которым учение не имеет прямого отношения.

Рисунок 2.13. Соотношение познавательной и деловой мотивации учения

Учащиеся же с преобладанием вербально-логических компонентов мышления имели тенденцию ограничиваться мотивом «чистого» усвоения предлагавшегося им материала (Г.А. Буткин, Д.Л. Ермонская, Г.А. Кислюк, 1977) (рисунок 2.14.).

Ещё одним обстоятельством, детерминирующим виды мотивов, функционирующих в ходе учения, является тип самого учения. Он определяется типом даваемой учащемуся схемы ориентировочной основы действия, умение выполнять которое подлежит усвоению.

При первом типе учения отношение учащегося к учению соответствует его потребности в том, что выступает в качестве подкрепления.

При втором типе мотивирует сознание того, что результаты учения понадобятся для чего-то в будущем. Это не собственно познавательный, а, скорее, «прикладной» интерес к учению, Иначе говоря, учение осуществляется ради другой деятельности, которую учащийся намерен совершать в будущем.

Рисунок 2.14. Доминирующие мотивы учения

При третьем типе учения осваиваемый учащимся метод познания раскрывает для него изучаемый предмет с новой, неожиданной стороны и поэтому возбуждает естественный интерес, который по ходу учения возрастает и становится устойчивым. Когда учащийся обладает методом познания дисциплины, она раскрывается перед ним как поле деятельности, и, таким образом, мобилизуется познавательная потребность (П.Я. Гальперин, 1965) (рисунок 2.15.).

Рисунок 2.15. Последовательные ступени развития учебной мотивации.

Отношение обучаемого к учению даёт первичное представление о преобладании и действии тех или иных мотивов учения. Выделяют несколько ступеней включённости обучаемого в процесс учения:

— безразличное (или нейтральное),

Отрицательное отношение к учению: бедность и узость мотивов, слабая заинтересованность в успехах, нацеленность на оценку, неумение ставить цели, преодолевать трудности, нежели учиться, отрицательное отношение к образовательным учреждениям, к преподавателям.

Безразличное отношение к учению: характеристики те же, подразумевается наличие способностей и возможностей при изменении ориентации достигнуть положительных результатов; способный, но ленивый учащийся.

Положительное отношение к учению: постепенное нарастание мотивации от неустойчивой до глубоко осознанной, а поэтому особенно действенной; наивысший уровень характеризуется устойчивостью мотивов, их иерархией, умением ставить перспективные цели, предвидеть последствия своей учебной деятельности и поведения, преодолевать препятствия на пути достижения цели.

В учебной деятельности наблюдается поиск нестандартных способов решения учебных задач, гибкость и мобильность способов действий, переход к творческой деятельности, увеличение доли самообразования (И.П. Подласый, 2000).

Отношение обучающегося к учению преподавателя характеризуется активностью. Активность (учения, освоения содержания и др.) определяет степень (интенсивность, прочность) «соприкосновения» обучаемого с предметом его деятельности.

В структуре активности выделяют следующие компоненты:

— готовность выполнять учебные задания,

— стремление к самостоятельной деятельности,

— сознательность выполнения заданий,

— стремление повысить свой личный уровень и другие.

Наибольший эффект активизации достигается в таких ситуациях, в которых обучаемые должны:

— отстаивать свое мнение,

— принимать участи в дискуссиях и обсуждениях,

— ставить вопросы своим коллегам и преподавателям,

— рецензировать ответы своих коллег,

— оценивать ответы и письменные работы своих коллег,

— заниматься обучением отстающих,

— объяснять непонятное и трудное для усвоения более слабым учащимся,

— находить несколько вариантов возможного решения познавательной задачи (проблемы),

— создавать ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и практических действий.

Все новые технологии самостоятельного обучения предполагают повышение активности обучаемых: истина, добытая путём собственного напряжения усилий, имеет огромную познавательную ценность. Большие возможности на этом пути открывает внедрение в учебный процесс интерактивных учебных пособий нового поколения. Они вынуждают обучаемых постоянно отвечать на вопросы, поддерживать обратную связь, взаимодействовать со специализированными компьютерными программами, мультимедийными обучающими системами, использовать текущий тестовый контроль. Режим обучения с помощью этих средств вызывает даже чрезмерное напряжение сенсорных органов и умственных сил обучаемых (И.П. Подласый, 2000).

Формирование интереса основано на 3-х педагогических законах (по Л.С. Выготскому):

3. «Третий, и последний, вывод использования интереса предписывает построить всю педагогическую систему в непосредственной близости к жизни, учить учащихся тому, что их интересует, начинать с того, что им знакомо и естественно возбуждает их интерес» (Л.С. Выготский, 1996).

Закономерности развития интереса:

1. Зависимость интереса от уровня и качества их знаний, от сформированности способов умственной деятельности.

Собственные научно-педагогические исследования, проведённые у студентов медицинского колледжа, подтверждают эту зависимость (таблица 2.2.).

Характер отношения ( n = 70)

Отношение к преподавателю

Отношение к предмету

Педагогическая практика выработала многообразие путей и средств для формирования устойчивых познавательных интересов:

— новизна учебного материала,

— связь знаний с судьбами людей, их открывших,

— показ практического применения знаний в связи с жизненными планами и ориентациями учащихся,

— использование новых и нетрадиционных форм обучения,

— чередование форм и методов обучения,

— обучение с компьютерной поддержкой,

— использование интерактивных компьютерных средств,

— взаимообучение (в парах, микрогруппах),

— показ достижений обучаемых,

— создание ситуаций успеха,

— соревнование (с коллегами),

— создание положительного микроклимата в группе,

— доверие к обучаемому,

— педагогический такт и мастерство педагога,

— положительное отношение педагога к своему предмету, к обучаемым,

— гуманизация межличностных отношений и др.

Проф. А.К. Дусавицкий (1989) составил типичные «портреты» заинтересованного и незаинтересованного учащихся. Невербальное считывание может помочь установить тот или иной тип.

П. Учащийся работает без интереса. Как он томится над книгой, которую надо прочесть, или над заданием, которое нужно обязательно выполнить. Его тело напряжено, он то ерзает, то беспокойно оглядывается по сторонам, словно ищет откуда-то спасения от немилой духовной или другой пищи. Он застывает, погружается в себя, как в сон, из которого его может вывести только резкий окрик или замечание.

Приёмам самомотивации должен обучить педагог своих учащихся, основные из которых представлены ниже.

Стратегия самомотивации из десяти пунктов:

Расскажите учащимся что:

— чем выше степень самоуважения, тем лучше результаты в учебе;

— успехи в учебе являются катализатором учебного процесса;

— неудачи в обучении могут привести к желанию прекратить учебу;

— чувство радости и интерес облегчают учение;

— страх и напряженность затрудняют процесс обучения.

— поддерживать ровный стиль отношений между всеми участниками педагогического процесса;

— ободрять обучаемых при возникновении у них трудностей;

— поддерживать положительную обратную связь;

— заботиться о разнообразии методов преподавания учебного материала.

Постоянно актуальными остаются советы:

— приучать обучаемых к напряженному познавательному труду, развивать их настойчивость, силу воли, целеустремлённость;

— поощрять выполнение заданий повышенной трудности;

— учить чётко определять цели, задачи, формы отчетности, критерии оценки;

— формировать чувство долга, ответственности;

— учить предъявлять требования прежде всего к самому себе.

Ставя цель развития мотивации учения, будьте внимательны и осторожны в общении с учащимися. Исключите из своего лексикона фразы-убийцы:

— Так дело не пойдет!

— Об этом нам не нужно говорить вообще!

— На это у нас нет времени!

— Такого еще не бывало!

— Об этом ты не можешь судить!

— И до чего мы так дойдем!

— Можешь мне поверить!

— Как ты до этого додумался?

Многочисленные исследования показывают, что перерывы в занятиях способствуют тому, что учащиеся лучше усваивают и запоминают материал. Эффективность обучения повышается, если, прежде чем появилась усталость, будет сделан короткий перерыв (около трех минут) или будет изменена форма подачи материала.

Со времён Д. Дьюи американские педагоги занимаются изучением мотивации. Они отметили борьбу 2-х идей:

1) развитие, идущее изнутри, что основано на природных способностях,

Существует множество советов педагогам по изучению и развитию мотивации, выделим наиболее значимые из них.

1. Эффект любопытства. Особое вниманием учащиеся проявляют к новым и неизвестным обстоятельствам. Внимание падает, когда обучаемым преподносятся известные им знания. Если учебный материал содержит мало новой информации или не содержит её совсем, то быстро достигается «психологическое насыщение». Учащиеся отвлекаются, наступает у них «двигательное беспокойство».

2. Через один интерес к новому интересу. Подобное происходит и в том случае, когда обучаемым не за что «зацепиться» в своём прошлом опыте познания. Л.С. Выготский писал: «Общим психологическим правилом выработки интереса будет следующее: для того, чтобы предмет нас заинтересовал, он должен быть связан с чем-либо интересующим нас, с чем-либо уже знакомым, и вместе с тем он должен всегда заключать в себе некоторые новые формы деятельности, иначе он останется без результативным. Совершенно новое, как и совершенно старое, не способно заинтересовать нас, возбудить интерес к какому-либо предмету или явлению. Следовательно, чтобы поставить этот предмет или явление в личные отношения к учащемуся надо сделать его изучение личным делом учащегося, тогда мы можем быть уверены в успехе.

3. Эффект загадки. Учащиеся охотно занимаются различными замысловатыми проблемами. Они с удовольствием разгадывают загадки др. Если вам удалось в канву занятия вплести этот эффект, считайте, что вам уже удалось пробудить у ваших учащихся желание решать те задачи, которые вы перед ним поставили.

5. Использование «эффекта вызова». Существует естественное стремление у всех людей к постоянному развитию своих способностей. Поэтому люди, как правило, «ищут вызовов». Но, принимая его, они рискуют не справиться с ним (риск провала). Если на ваших занятиях обучаемые сталкиваются с проблемами, представляющими для них реальные препятствия, то у них возникает желание принять вызов и пойти на этот риск.

«Эффект риска» следует использовать осторожно, соизмеряя возможности обучаемых с их желаниями: частое применение сводит этот эффект к нулю.

7. Использование «самосравнения» или оценки «неиспользованного резерва». Учащиеся должны иметь обратную связь относительно своих успехов в учебе. При этом полезно использование реальных результатов и тех результатов, которые учащиеся могли бы иметь при должном отношении к учебе.

8. Предотвращение потери интереса к изучению, что может быть связано с повышенной направленностью, со стрессом, блокирующим мыслительную и познавательную деятельность, с появлением ряда комплексов; не следует доводить ситуацию до критического уровня.

9. Создание ситуаций постоянного поиска в процессе обучения.

10. Создание ситуаций для поддержания у учащихся общего положительного отношения к учению, педагогу, образовательному учреждению.

Следующие приёмы рекомендуют применять:

— обсуждение на занятиях вопросов, волнующих обучаемых, в т.ч. и тех, которые отдалённо связаны с темой занятия,

— предоставление возможности обучаемым высказаться, обратить на себя внимание,

— применение взаимоконтроля и взаимопроверки работ и др.

Методика долгосрочного целевого планирования имеет несколько преимуществ:

— обучаемые регулярно стремятся к достижению своих индивидуальных целей обучения,

— они чувствуют себя более уверенно и теряют ощущение страха перед экзаменом,

— обучаемые в состоянии регулярно контролировать, действительно ли они достигают своих целей; они могут постоянно вести текущий самоконтроль ЗУН,

— исчезает опасность того, что некоторые важные для обучаемых темы будут выпущены (забыты).

Если учёба становится неинтересной и скучной, то педагогу следует использовать ряд известных приёмов:

1) изменение формы общения (виды и способы группирования обучаемых на занятиях):

2) разнообразие видов деятельности, сообщение новой информации, изменение учебной ситуации.

Стимулирование учения

Любая деятельность протекает более эффективно и даёт качественные результаты в том случае, если у личности имеются сильные и глубокие мотивы. Они вызывают желание действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели. С мотивацией деятельности тесно связано её стимулирование, т.е. побуждение, толчок, импульс к мысли, чувству, действию (В.А. Сластёнин, В.П. Каширин, 2001).

Побуждать человека к активной деятельности простыми способами невозможно. Свободная и независимая личность, защищенная Хартией о правах, требует иного подхода. Уровень теоретических исследований в области стимулирования достаточно высок. Доказано, что стимулирование относится к числу наиболее эффективных факторов, влияющих на мотивацию. Известный американский педагог А. Дреер писал: «Полагаю, что в самом начале своей педагогической деятельности я натворил великое множество ошибок, которые мне, разумеется, совсем не хочется повторять. Самой сложной проблемой оказалась для меня мотивация к учёбе».

Известно, что при наличии побуждающего мотива наши действия становятся гораздо более энергичными и последовательными, чем при отсутствии такового. Действенная мотивация порой побуждает учащегося работать на таком уровне, которого трудно от него ожидать. Мотивация побуждает учащегося «выкладываться». В результате при прочих равных условиях (способность, здоровье, подготовленность) различная степень мотивации обусловливает различную успеваемость учащихся.

Рассмотрим пирамиду потребностей А.Маслоу.

По его мнению средний человек удовлетворяет свои физиологические потребности на 85%, потребности в безопасности на 70%, в общении на 50%, в уважении на 40%, в самовыражении и творчестве только на 10%.

Западные психологи изучают мотивацию как верный путь достижения успеха тщательнее других проблем.

1) Д. Карнеги утверждает, что на свете есть только один способ побудить людей что-то сделать; и он заключается в том, чтобы заставить человека захотеть это сделать.

2) З. Фрейд говорит, что в основе всех наших поступков лежат 2 мотива: сексуальное влечение и желание стать великим.

3) Американский философ и педагог Д. Дьюи утверждает, что глубочайшим стремлением, присущим человеческой природе, является «желание быть значительным».

Педагогические правила стимулирования учения

1. Опирайтесь на желание.

2. Используйте идентификацию.

Заставляйте ваших учащихся страстно чего-то пожелать, пусть это будет даже желание, которое не совсем согласуется с вашими педагогическими намерениями. Главное, чтобы они возникли, и вы смогли бы опереться на них. Подталкивайте ваших питомцев к нормальным человеческим желаниям, оформляйте их смутные стремления в прагматические потребности. Тогда можно будет подобрать конкретные и определённые стимулы для мобилизации усилий.

3. Учитывайте интересы и склонности.

6. Показывайте последствия совершаемых поступков. Наши учащиеся не научены становиться на точку зрения другого человека, представлять себе его переживания. Не научены они оценивать и последствия совершаемых действий, поступков. Если педагог вовремя, эмоционально и убедительно раскроет глаза своих питомцев, он получит дополнительный и весомый стимул для изменения поведения в лучшую сторону.

Идя к учащимся педагог должен понимать: если эмоциональное значение поощрения за успех будет сильнее эмоционального значения наказания за неудачу, то постепенно происходит формирование и усиление стремления к успеху. Если же наказание за неудачу более значимо эмоционально, чем поощрение за успех, то постепенно формируется желание избегать неудачи.

9. Сделайте работу привлекательной. Педагог должен сделать трудную, малопривлекательную работу, учебную деятельность интересной и желанной для учащихся. Для этого используют стимулирование позволением выполнить малопривлекательную работу. Работа, полученная в награду, и воспринимается как награда. Ведь не может быть, чтобы награждали тем, что «наградой» не является. Сделать работу привлекательной помогут вам и ошибки учащихся, точнее ваше отношение к ним. Извлекайте максимум стимулов из ошибок учащихся:

— «Ошибка, которая ведёт к истине!»,

— «Спасибо, твоё мнение не совсем правильное, но даёт пищу для размышлений».

Всячески подчеркивайте точность и тонкость наблюдений учащихся. Действуйте так, чтобы ошибка казалась легко исправимой, чтобы то, на что вы побуждаете учащихся, казалось им нетрудным.

10. Говорите иногда «надо». Хотя этот стимул использовался чрезмерно, но его возможности ещё не исчерпаны. Обязательно придавайте ему личную направленность. Учащийся должен испытывать удовлетворение от того, что, преодолевая трудности, поступил как подобает. Кроме того, он должен быть рад и горд, что дело сделано. Это обязательные дополнения к «надо».

11. Используйте ситуацию (Ловите момент). Дело в том, что стимулы часто подбрасывает сама жизнь, развитие событий. Эти неожиданные, спонтанные, случайные стимулы ничуть не хуже тех, которые долго разрабатываются и тщательно планируются. Нужно лишь суметь заметить их, оценить возможности, быстро сориентироваться и обратить на пользу делу. Целесообразно использовать прием «запрета» на выполнение работы, страстно желая в душе, чтобы она была выполнена быстро и качественно. К умению использовать ситуацию можно отнести и приём управления качеством работы. Чтобы повысить качество, «тормозите» желание на наивысшей точке, сдерживайте порыв, добиваясь особенно тщательного выполнения дел и формируя на этом немало положительных качеств. Учтите, что действие его интенсивность и результативность являются следствием настроения. Это обязывает педагога внимательно следить за его колебаниями.

«Быть на короткой ноге» со своим руководством очень много значит для рядового исполнителя, «сокращение дистанции» таит в себе мощный заряд энтузиазма.

Педагоги должны помнить следующее:

— принимайте учащегося таким, каким он есть; откажитесь от иллюзий, опирайтесь на действительное, а не желаемое;

— учитесь понимать учащегося, вместо того, чтобы его насильственно применять;

— попытайтесь ответить себе, почему он поступает так, как он поступает, и почему он не может поступить иначе;

— это полезнее и интереснее, чем заниматься критикой и понуканиями, и развивает в педагогах сочувствие, терпимость, доброжелательность;

— в глубине нашего сознания существуют «скрытые пружины», нажимая на которые можно приводить человека в активное состояние, полное энергии и желания действовать;

— натура человека многолика, а поэтому всегда предпочтительнее применять многие слабые стимулы, чем один сильнодействующий: в таком случае что-нибудь обязательно сработает, а сильнодействующий стимул, на который сделана ставка, может и не попасть в цель.

У педагога есть много возможностей для стимулирования учащихся.

1. Обращайтесь к самолюбию. Психологи утверждают, что нет людей, согласных всю жизнь ходить в неудачниках; нормальному человеку свойственно улучшать своё положение. Это стремление стоит поощрять и активизировать, взывая к самолюбию и подчеркивая возможность улучшения достижений. Любой учащийся понимает, что занимается недостаточно и он мог бы улучшить свою успеваемость. Что же ему нехватает? Одного суждения мало, нужен и толчок. Его-то и должен выполнить педагог, опираясь на уже существующее внутреннее стремление. В педагогической литературе описано немало конкретных приёмов, побуждающих учащегося работать лучше. Большая часть применяемых стимулов носит ситуационный характер и опирается на личность учащегося. Но самолюбие, как правило, игнорируется. Включите и его, заставьте обучаемого произнести: «И я не хуже других!», «Я обязательно добьюсь успеха!».

2. Показывайте достижения. Несомненно, стимулом к прилежной учебной работе служит предоставление обучаемому объективной информации о его индивидуальном процессе, причём в сравнении с другими участниками процесса. Лучшим средством для этого служит открытый рейтинг или «система открытых перспектив» по В.Шаталову. Педагоги, использующие эти приёмы стимулирования, достигают более высоких темпов продвижения в учёбе. Большинство людей любят слушать, когда о них говорят приятные вещи: на какое-то время доброе слово, «экран успеваемости», обнародованный рейтинг придают чувство уверенности и удовлетворения собой. Исследователи из Мичиганского университета (Д. Брофи) установили, что важна не столько похвала педагога, сколько наличие обратной связи и позитивной поддержки от него. Обратная связь (в любой форме) должна доходить до учащегося вовремя.

3. Осторожно поддерживайте соперничество. Соперничество между учащимися необходимо поощрять и использовать как стимул для побуждения их к более активному труду. Методы соревнования позволяют не только предвосхищать будущие жизненные ситуации, но и формируют готовность встречать неудачи и радоваться успехам. Необходимо всё хорошо взвесить. Проигравшие окажутся в невыгодном свете, их престиж снизится. У них может развиться чувство неуверенности, безысходности, собственной неполноценности и аварийное эмоциональное состояние (стресс). Уравнивайте группы так, чтобы у каждой из них была равная доля побед и поражений. При чрезмерном эмоциональном напряжении у кого-то необходимо его деликатно отстранить от участия в дальнейшем соперничестве, можно назначить его арбитром, разработчиком задании и др.

4. Хвалите. Это не такой простой стимул, как кажется на первый взгляд. Для достижения успеха кое-что потребуется.

5. Критикуйте, сопереживая. См. ниже.

7. Ищите нестандартные решения. Лучше всё-таки действовать по проверенным правилам. Но ведь кому-то нужно создавать и проверять новые. Старайтесь, но осторожно.

8. Дайте обучаемому шанс спасти свой престиж. Психологи считают, что в 99% случаев люди ни в чём себя не упрекают, как бы не правы они ни были. Превосходно! Будем использовать эту слабость. Пусть обучаемый думает, что в плохой оценке виноват не он, а исключительно педагог. Пусть он оправдывается неблагоприятным стечением обстоятельств и невезением. Не будем торопиться с разрушением его иллюзий. Дадим ему шанс спасти свой престиж, оправдаться перед собой.

9. Создавайте хорошую репутацию своим питомцам. Чаще прибегайте к поощрениям. Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко исправима: действуйте так, чтобы всё, на что побуждаете своих учащихся, казалось им нетрудным. Пусть они верят в собственные силы. Пусть они будут рады сделать всё, что вы им предложите.

10. Создавайте потребность признания. Присваивайте титулы, звания, облекайте высокими полномочиями успешно работающих учащихся. Не скупитесь. Некоторые из них так ждут вашего признания, что сделают всё, что угодно, лишь бы оказаться замеченными.

Итак, более подробно о сопереживающей критике. Психолог Ю. Красовский советует делать это грамотно, во всеоружии современных научных достижений:

По представлению Б.Ц. Бадмаева (2001) учебная деятельность имеет следующую структуру: потребность → задача → мотивы → действия → операции. При кажущейся общности устремлений студентов у них имеются неодинаковые мотивы, влияющие на качество усвоения материалов, а значит и на эффективность учебной деятельности в целом.

Сравнительная характеристика мотивов учебной деятельности была проведена у 186 студентов 2-го курса разных факультетов ВГМУ по 5 тестам (Е.П. Ильин, 2002). При сравнении исследованных показателей среди студентов разных факультетов ВГМУ обращает на себя внимание следующее. У студентов педиатрического и лечебного факультета мотив стать «Высококвалифицированным специалистом» занимает первое место среди мотивов учебной деятельности, причём его сила выше у студентов педиатрического (6,3 б.) факультета, чем среди студентов лечебного факультета (6,0 б.). Студенты военного и медико-профилактического факультетов на первое место поставили мотив «Получение диплома» (6,1 и 6,0 баллов соответственно), а мотив «Стать высококвалифицированным специалистом» у студентов военного факультета занимает лишь 7-е место из 16 возможных.

Сравнение направленности студентов разных факультетов на приобретение знаний или на оценку показало, что первая тенденция преобладает у студентов всех факультетов, но её выраженность максимальная у студентов лечебного факультета (11,5 б.), затем следует педиатрический (11,4 б.), медико-профилактический (10,6 б.) и военный (10,5 б.) факультеты. Направленность на оценку по значимости, напротив, наивысшая среди студентов военного факультета (7,1 б.) и уменьшается в следующем направлении: медико-профилактический (6,5 б.), лечебный (6,2 б.) и педиатрический (6,0 б.) факультеты.

Важным мотивом студентов лечебного факультета является «Доступность медикаментов», они его поставили на 4-е место, в то время как среди студентов военного и медико-профилактического факультетов его значимость наименьшая. Наименьшую материальную заинтересованность показали студенты лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов, поставив этот мотив на последнее место.

От мотива и цели зависит, какими средствами человек будет выполнять деятельность (эффективны ли они), а значит, и результат будет разный. Таким образом анализ мотивов учебной деятельности студентов позволяет ожидать соответствующих результатов деятельности, т.е. качества усвоения учебного материала, что и будет проанализировано в последующих исследованиях кафедры нормальной физиологии с курсом психофизиологии (Л.Д. Маркина, И.Ю. Киселева, 2004).

Аналогичные исследования были проведены у 80 студентов Лесозаводского филиала ВБМК. В соответствии с используемой методикой респондентам были даны следующие тесты:

1. мотивы учебной деятельности (16 мотивов с оценкой по 7-балльной шкале),

2. направленность на отметку (оценка по 12-балльной шкале),

3. направленность на приобретение знания (оценка по 12-балльной шкале),

4. мотивация выбора медицинской профессии (9 мотивов),

5. мотивация обучения в ССУЗе (50 утверждений по 3-м шкалам: 1) получение диплома, 2) приобретение знаний, 3) овладение профессией).

Исследование мотивов учебной деятельности студентов свидетельствовало о наиболее высоких значениях следующих мотивов:

— стать высококвалифицированным специалистом (6,5 ± 0,4 балла),

— обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности (5,8 ± 0,4 балла),

— получить диплом (5,6 ± 0,4 балла).

Оценка мотивации выбора медицинской профессии позволила ранжировать наиболее значимые для студентов мотивы следующим образом:

— желание облегчить страдания тяжелобольных, детей и лиц старческого возраста,

— желание лечить людей,

— возможность заботиться о своих близких,

— возможность заботиться о своём здоровье,

При использовании теста «Мотивация обучения в ССУЗе» результаты исследования показали следующее:

— шкала «Овладение профессией» (9,4 ± 0,7 балла из 10 возможных),

— шкала «Приобретение знаний» (10,2 ± 0,8 балла из 12 возможных),

— шкала «Получение диплома» (8,0 ± 0,6 балла из 10 возможных).

Эти данные свидетельствуют о наибольшей значимости мотивов по шкале «Овладение профессией». Это отражает стремление студентов овладеть профессиональными ЗУНК. Кроме того, они удовлетворены сделанным ими выбором профессии. Менее значимым для них оказались мотивы приобретения диплома при формальном усвоении знаний.

Эти исследования мотивов учебной деятельности студентов медицинского колледжа говорят о правильных закономерностях их формирования и иерархии в процессе подготовки обучаемых к реализации профессии.

Итак, в дидактическом процессе ведущую роль играет мотивация учебной и мотивация педагогической деятельности. Мотивация оказывает положительное влияние на успешность учения студентов. Мотивация учебной деятельности отличается сложной структурной организацией. Действия мотивов учения выражаются в отношении обучаемого к нему. Мотивация взаимосвязана с активностью, интересом, самостоятельностью учащихся. Представленные приёмы самомотивации целесообразно использовать в учебной деятельности. Предлагается широкий сектор педагогических правил стимулирования учения. На качество усвоения учебного материала влияют многочисленные мотивы, знание и использование которых можно считать соответствующими рычагами повышения эффективности учебной деятельности обучаемых.