Что означает новообразование в легких

Рак легких

Рак легкого – это злокачественная опухоль, источником которой являются клетки бронхиального и альвеолярного эпителия. Это опасное заболевание характеризуется неконтролируемым ростом клеток в тканях лёгкого, склонностью к метастазированию. При отсутствии лечения опухолевый процесс может распространиться за пределы легкого в близлежащие или отдаленные органы. В зависимости от характеристик опухолеобразующих клеток, основными типами рака легких являются мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) и немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ).

По данным ВОЗ эта болезнь занимает одну из лидирующих позиций неинфекционных заболеваний, ставших причиной смерти до 70 лет.

Классификация

По месту первичного очага классифицируют виды опухоли легкого.

Центральный рак локализирован в проксимальных (центральных) отделах бронхиального дерева. Первые признаки рака легких (симптомы), которые должны насторожить, в этом случае выражены ярко:

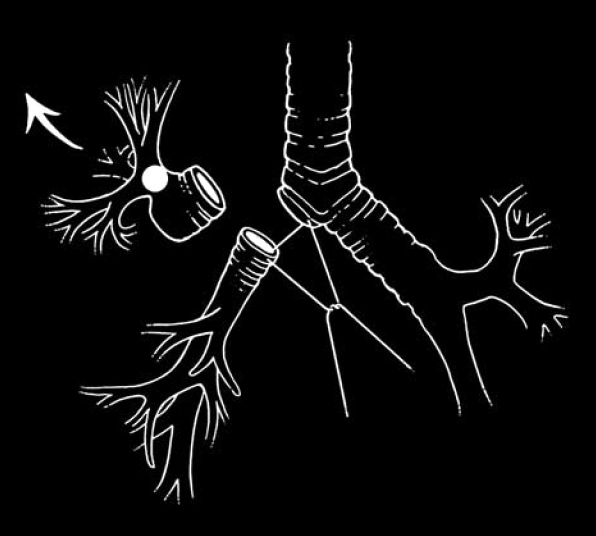

Фото 1 — Центральный рак правого нижнедолевого бронха (1) с обтурацией и метастазами (2) в бифуркационные лимфатические узлы

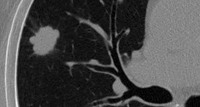

Периферический рак постепенно сформировывается в боковых отделах легких, медленно прорастая и ничем себя не обнаруживая. Данная опухоль легкого симптомы долгое время может не давать, они появляются при значительном местном распространении, вовлечении соседних органов и структур, прорастания бронхов. Диагностика рака легких этого типа локализации чаще всего возможна при профилактическом обследовании (рентгенографии или компьютерной томографии).

Фото 2 — Периферический рак (1) верхней доли правого легкого

Причины

Причиной рака легких, в подавляющем большинстве случаев (до 85%), становится долгосрочное табакокурение. В 10-15-процентной вероятностью заболевание проявляется у людей, которые не имеют этой вредной привычки. В этом случае можно отметить сочетание генетических факторов и воздействие радона, асбеста, вторичного табачного дыма или других форм загрязнения воздуха.

Диагностика

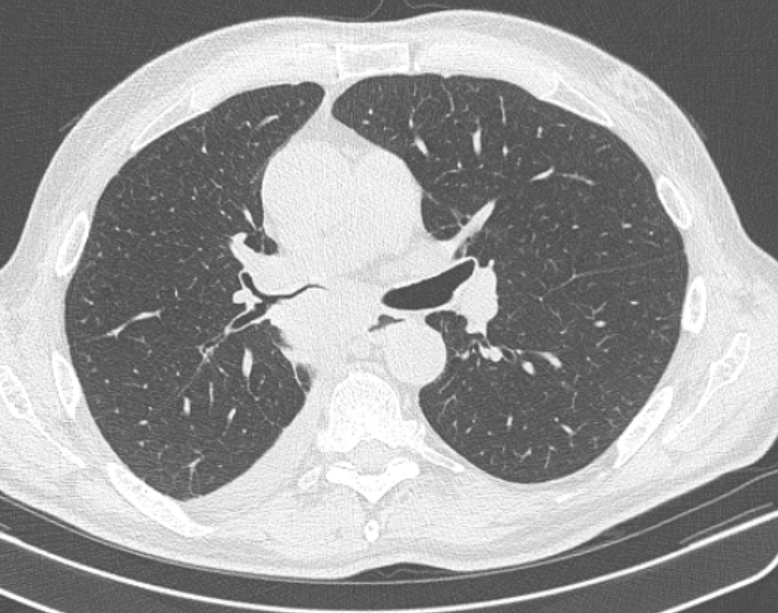

Онкология легких обычно выявляется при рентгенографическом исследовании грудной клетки и компьютерно-томографическом сканировании (КТ). Диагноз подтверждается биопсией, которая обычно выполняется при трахеобронхоскопии или под КТ контролем.

Профилактика

Профилактикой рака легкого является снижение влияния факторов риска:

Лечение

Лечение онкологии легких и отдаленные результаты зависят от типа рака, степени распространения (стадии), а также общего состояния здоровья человека. При немелкоклеточном раке легкого применяют:

Для мелкоклеточного рака легкого характерна лучшая чувствительность к медикаментозной и лучевой терапии.

Хирургический метод лечения рака легкого

— основной радикальный способ при 1-3 стадии болезни. Операции, выполняемые при данном заболевании классифицируются:

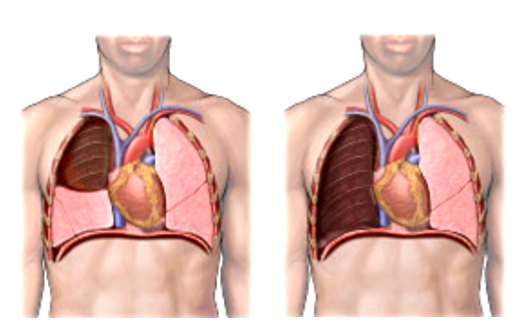

Фото 3 — Лобэктомия

Фото 4 — Пневмонэктомия

При лечении местнораспространенного злокачественного образования с переходом на главный бронх и лёгочную артерию, в тех случаях, где раньше единственным вариантом оперативного лечения являлась пневмонэктомия, сейчас возможно выполнение органосохранных операций. В этом случае иссекается пораженный участок главного бронха с последующим восстановлением непрерывности (бронхопластические и ангиопластические лобэктомии)

Фото 5 — Схема верхней бронхопластической лобэктомии

Лучевая терапия рака лёгкого

На сегодняшний день активное внедрение получают такие современные методы радиотерапии, как IMRT (радиационная терапия с возможностью изменения дозы излучения), 3Д конформная лучевая терапия (трехмерное компьютерное планирование избирательного облучения) стереотаксическая (точно сфокусированная) лучевая терапия. В проведении этих манипуляций, помимо онкологов, участвуют медицинские физики, врачи-радиологи, физики-дозиметристы и др. специалисты.

Химиотерапия

Планирование курса лечения немелкоклеточного рака лёгкого включает в себя использование фармакологических средств. Применяется в целях профилактики: адъювантная (вспомогательная), послеоперационная химиотерапия при 2-3 стадии заболевания и в терапевтическом курсе.

В зависимости от гистологического типа опухоли, стадии заболевания и предполагаемой чувствительности к воздействию, разработаны различные схемы применения химиопрепаратов.

Таргетная терапия (англ. target – мишень, цель)

Отдельный вид фармакологического лечения, заключающийся в назначении препаратов-ингибиторов, действующих только на опухолевые клетки, в которых выделены различные нарушения, задерживающих или даже блокирующих дальнейший рост.

Существуют таргетные препараты, для назначения которых не требуется выявление каких-либо нарушений в опухолевых клетках. К ним относятся бевацизумаб (ингибитор VEGF), ниволюмаб и пембролизумаб (анти PDL1 антитела).

Прогноз жизни

Прогноз онкологии легких при НМРЛ включает симптоматику, размер опухоли (> 3 см), неплоскоклеточный гистологический вариант, степень распространения (стадию), метастазирование в лимфаузлы и сосудистую инвазию. Неоперабельность заболевания, выраженная клиника и потеря веса более, чем на 10% — дают более низкие результаты. Прогностические факторы при мелкоклеточном раке легкого включают в себя статус состояния, пол, стадию заболевания и вовлеченность центральной нервной системы или печени во время диагностики.

Для немелкоклеточного рака легкого прогноз жизни, при полной хирургической резекции стадии IA (ранняя стадия заболевания) — 70% пятилетняя выживаемость.

Опухоль легких

Опухоль легких — злокачественное или доброкачественное образование в легких, также может быть метастатическим. Метастазы представляют собой очаги процесса, которые исходят от основного, проникая в другие органы и ткани.

Доброкачественные опухоли не разрушают, не инфильтрируют ткани и не дают метастазов. Злокачественные опухоли имеют свойство прорастать в близлежащие ткани, от них исходят метастазы. Примером таких опухолей является рак легких. В 20 случаях из 100 выявляют локальные формы злокачественных опухолей, в 25% имеются регионарные, а в 55% — отдаленные метастазы.

Эпидемиология

90% всех легочных новообразований приходится на рак легкого. Он является самой злокачественной опухолью у мужчин (35% всех опухолей) и женщин (30%) в возрасте 45-70 лет. За последнее время статистика говорит об увеличении частоты случаев первичного рака легких у лиц женского пола. Болезнь у мужчин возникает в более позднем возрасте, чем у женщин.

По статистике, в США на 100000 населения опухоли фиксируют с частотой 70. И среди больных больше афроамериканцев, чем европеоидов. Что касается стран мира, легочные новообразования чаще всего фиксируют в Польше и Англии. Там на 100 тысяч населения встречается 100 заболеваний. Наиболее минимальная статистика — в Сенегале и Нигерии. Там на 100 тысяч жителей менее одного случая опухолей легких.

Классификация (виды)

По гистологическим типам опухоли легких делят на:

По локализации выделяют такие виды:

По направлению роста опухоли выделяют ниже приведенные виды опухолей легких:

Также существует классификация по стадиям:

I стадия: небольшая ограниченная опухоль крупного бронха с эндо- или перибронхиальным направлением роста

II стадия: небольшая ограниченная опухоль, без прорастания плевры, с единичными метастазами в регионарные лимфатические узлы, находящиеся рядом с ней

III стадия: опухоль, которая вышла за пределы легкого, прорасла в перикард, диафрагму или грудную клетку, с множественными метастазами

IV стадия: опухоль, которая распространилась на близлежащие органы и диссеминировала по плевре, с обширными метастазами

Этиология (причины)

Подавляющая часть случаев рака легких у мужчин и большая часть случаев у женщин возникают вследствие канцерогенного воздействия сигаретного дыма при курении. У активных курильщиков риск заболеть раком легких в 13 раз выше, а при пассивном вдыхании дыма — в полтора раза, чем у тех, кто не курит. Профессиональные факторы также играют роль в развитии опухолей легких, но менее чем в 15% случаев рака у мужчин, и менее чем в 5% случаев у лиц женского пола. Предполагается, что промышленные яды представляют собой канцерогены. Также исследуется роль наследственных факторов при развитии некоторых форма рака легких.

Патогенез

В медицине разработано несколько теорий развития рака легких. Действие токсинов приводит к тому, что в клетках накапливаются генетические аномалии. Это, в свою очередь, вызывает хаотичный рост и поражениями, которые отдалены от первичной опухоли или находятся рядом с ней. Основные факторы патогенеза:

Первичный рак легкого, как правило, развивается из железистого эпителия бронхов. Постепенно нарушается проходимость бронхов, возникает его обтурация, фиксируются ателектазы нижерасположенных отделов легкого. Опухоль постепенно прогрессирует, прорастая в другие ткани и органы. Она может прорасти в перикард, грудную стенку и т.д. Опухоль метастазирует в головной мозг, печень, кости и проч.

Патоморфология опухоли легких

Термином «рак легких» обозначаются опухоли, которые возникают из эпителия дыхательных путей (альвеол, бронхиол, бронхов). Такие типы опухолей как саркомы, лимфомы и мезотелиомы имеют не эпителиальное происхождение. 88% всех первичных опухолей легких составляют такие типы опухолевых клеток:

Другие опухоли — очень редкие случаи. Разные типы клеток по-разному реагируют на то или иное лечение. Потому для эффективной терапии опухоли легких важен правильный гистологический диагноз.

Опухоли легких могут метастазировать гематогенно и лимфогенно. Если говорить о первом пути, это отдаленные метастазы в кости, головной мозг, печень, легкое и т.д. Лимфогенный путь означает метастазирование в лимфатические узлы корня легкого и средостения, бронхопульмональные лимфоузлы.

Опухоли легких — термин, который включает не только рак легкого, но и мультифокальную лимфому. Большую группу образуют метастатические опухоли, которые имеют первичное происхождение в других органах:

Симптомы и диагностика

Опухоли легких в самом начале развития не проявляются яркой клинической картиной. Их в основном находят случайно, при проведении профилактических рентгенологических осмотров, или при обследовании при обращении пациента в связи с другими болезнями. Период без клиники может длиться годы. Врач должен заподозрить опухоль легкого у людей от 45 лет, особенно у тех, кто курит или работает на вредном производстве.

Жалобы

При эндобронхиальном поражении человек жалуется на кашель и харканье кровью. Кашель характеризуют как постоянный, надсадный, может отделяться мокрота в совсем небольшом количестве. В таких случаях фиксируют проявления бронхиальной обструкции разной степени выраженности, что приводит к одышке. Боль в груди бывает, когда опухоль прорастает в плевру. При сдавлении возвратного нерва появляется жалоба на осиплость голоса. При прорастании и сдавлении опухолью или лимфатическими узлами с метастазами нервных стволов в основном проявляется неврологическая симптоматика:

При злокачественных и особенно метастазирующих опухолях человек теряет вес, может развиться даже кахексия. Вероятно жалобы, связанные с поражениями отдаленных органов (чаще всего это кости скелета и головной мозг). У некоторых больных первым проявлением может быть зуд кожи, а у пожилых людей отмечают быстрое развитие ихтиоза или дерматозов.

Осмотр

На ранних стадиях развития опухоли в ходе осмотра клинические признаки не обнаруживаются. При развитии заболевания появляются признаки, которые зависят от места нахождения опухоли. В частых случаях при лимфогенном распространении обнаруживают увеличение надключичных лимфатических узлов слева. Для синдрома верхней полой вены типичны расширение коллатеральных вен на верхней части груди и шее, на молочной железе, гиперемия и отечность лица, конъюнктивы.

При осмотре в меньшинстве случаев могут быть обнаружены проявления дерматозов, которые являются обратимыми (при удалении опухоли исчезают). На поздних стадиях злокачественного новообразования человек сильно теряет вес. Часто при опухоли легкого может повыситься температура, типичен вечерний субфебрилитет.

Пальпация, перкуссия

На стороне поражения при помощи пальпационного метода можно обнаружить усиление голосового дрожания. С помощью перкуссионного метода при опухолях легких находят выраженное укорочение перкуторного звука над областью объемного образования. Но при обтурации бронха опухолью и формировании клапанного механизма вначале может развиться локальная эмфизема. И тогда слышен коробочный перкуторный звук. Последующий ателектаз сопровождается укорочением перкуторного звука. При медиастинальных формах рака легкого перкуссия позволяет обнаружить признаки одностороннего расширения средостения.

Аускультация

При эндобронхиальном росте опухоли аускультативно находят локальное ослабление дыхания и локальные хрипы. В пользу обтурационной пневмонии говорит обнаружение влажных хрипов, сочетаемое с потливостью, повышением температуры тела, слабостью.

Рентгенологическое исследование

Важную роль в раннем выявлении опухолей легких играет профилактическое флюорографическое исследование. Именно лучевые методы исследования позволяют обнаружить объемное образование в бессимптомный период. Подозрительными симптомами являются такие:

При эндобронхиальном развитии центрального рака легкого рентгенологически обнаруживается, прежде всего, гиповентиляция участка, соответствующего пораженному бронху: уменьшение прозрачности сегмента или доли, сближение сосудов и расширение их. При периферическом раке легких фиксируется фокус, который может локализоваться в:

Очертание тени опухоли в начале болезни четкое, а потом становится лучистым. Может быть видна «вырезка» — место вхождения бронха.

Компьютерная томография и другие виды сканирования

КТ высокого разрешения используется всегда для обследования больного с опухолями органов грудной клетки. Этот метод считается более надежным, чем рентгенография в плане характеристики структуры и топографии тени. Но степень злокачественности и гистологический тип опухоли определяют методом биопсии.

Бронхоскопия

Этот метод важен для выявления поражения вплоть до субсегментарных бронхов, особенно при эндобронхиальном росте опухоли. При бронхоскопии обязательно берут пробы бронхиального секрета, смывы и т.д.

Другие методы исследования

При подозрении опухолей легких актуальны также такие методы:

Дифференциальная диагностика

По рентгенограммам периферический рак легкого нужно отличать от других образований. Для точной диагностики при всех шаровидных образованиях в легком нужно их удалить и провести гистологию. Со злокачественными опухолями легких также нужно дифференцировать легочные нагноения, паразитарные кисты, объемные образования грибковой природы и проч.

Дифдиагностика проводится и с пневмонией. Усиление легочного рисунка при опухолях нужно отличать от пневмонического инфильтрата. Следующее заболевание для дифдиагностики — туберкулема. В пользу туберкулезной природы фокуса будут свидетельствовать очаги-отсевы вокруг или ниже основной тени на рентгенограмме. В период распада туберкулемы бактериологическое исследование мокроты позволяет обнаружить микобактерии туберкулеза.

Доброкачественные опухоли легких, в отличие от рака, в основном не бугристые, не имеют тенденции к распаду. Для доброкачественных опухолей нехарактерны такие симптомы как «лучистость» контуров, кровохарканье и интоксикация организма.

Ретенционные кисты, в отличие от рака легких, имеют четкие контуры, лучистости не наблюдается, как и бугристости. Легочный рисунок без инменений.

Лечение

Пока человека обследуют, назначается симптоматическая терапия. Экстренная лечебно-диагностическая бронхоскопия назначается при сильном кровохарканье или легочном кровотечении. При пневмонии в ателектатической доле легкого назначают антибиотики широкого спектра действия. В ряде случаев врачи назначают лекарственные средства для снятия боли.

Лечение при мелко- и немелкоклеточном раке легкого разное. При периферическом мелкоклеточном раке без регионарных метастазов назначают операцию, далее проводят химио- и лучевую терапию. При центральном мелкоклеточном раке нужна только данная терапия, потому что на момент диагностики он зачастую не подлежит операции по причине количества и места нахождения метастаз. Немелкоклеточный рак лечится только хирургическими методами.

Хирургическое лечение

Доброкачественные опухоли удаляют, потому что точно диагностировать их можно только после удаления. Радикальная терапия рака легкого заключается только в удалении доли легкого или всего его целиком. Опухоль IV стадии считается неоперабельной.

Другие методы лечения и прогноз

Лучевая терапия может применяться как самостоятельный метод. Иногда ее сочетают с хирургическим методом и химиотерапией. Лучевая терапия наиболее эффективна при опухоли Панкоста. Химиотерапия эффективна лишь при сочетании с лучевой терапией при мелкоклеточном раке легкого. Самые результаты получены при лобэктомии у пациентов с периферическими опухолями. Прогноз при раке легкого связан в основном с гистологическим вариантом опухоли и стадией болезни на момент обнаружения.

При бронхоальвеоляром раке 5-летняя выживаемость фиксируется в 30-35% случаев, а при плоскоклеточном раке — 8-16%. Еще меньше — при аденокарциноме и мелкоклеточном раке.

Доброкачественные опухоли легких

МКБ-10

Общие сведения

Опухоли легких составляют большую группу новообразований, характеризующихся избыточным патологическим разрастанием тканей легкого, бронхов и плевры и состоящих из качественно измененных клеток с нарушениями процессов дифференцировки. В зависимости от степени дифференцировки клеток различают доброкачественные и злокачественные опухоли легких. Также встречаются метастатические опухоли легких (отсевы опухолей, первично возникающих в других органах), которые по своему типу всегда являются злокачественными.

Доброкачественные опухоли легких составляют 7-10% от общего числа новообразований данной локализации, развиваясь с одинаковой частотой у женщин и мужчин. Доброкачественные новообразования обычно регистрируются у молодых пациентов в возрасте до 35 лет.

Причины

Причины, приводящие к развитию доброкачественных опухолей легкого, до конца не изучены. Однако, предполагают, что этому процессу способствует генетическая предрасположенность, генные аномалии (мутации), вирусы, воздействие табачного дыма и различных химических и радиоактивных веществ, загрязняющих почву, воду, атмосферный воздух (формальдегид, бензантрацен, винилхлорид, радиоактивные изотопы, УФ-излучение и др.). Фактором риска развития доброкачественных опухолей легких служат бронхолегочные процессы, протекающие со снижением локального и общего иммунитета: ХОБЛ, бронхиальная астма, хронический бронхит, затяжные и частые пневмонии, туберкулез и т. д.).

Патанатомия

Доброкачественные опухоли легких развиваются из высокодифференцированных клеток, схожих по строению и функциям со здоровыми клетками. Доброкачественные опухоли легких отличаются относительно медленным ростом, не инфильтрируют и не разрушают ткани, не метастазируют. Ткани, расположенные вокруг опухоли, атрофируются и образуют соединительнотканную капсулу (псевдокапсулу), окружающую новообразование. Ряд доброкачественных опухолей легкого имеет склонность к малигнизации.

По локализации различают центральные, периферические и смешанные доброкачественные опухоли легких. Опухоли с центральным ростом исходят из крупных (сегментарных, долевых, главных) бронхов. Их рост по отношению к просвету бронха может быть эндобронхиальным (экзофитным, внутрь бронха) и перибронхиальным (в окружающую ткань легкого). Периферические опухоли легких исходят из стенок мелких бронхов или окружающих тканей. Периферические опухоли могут расти субплеврально (поверхностно) или внутрилегочно (глубоко).

Доброкачественные опухоли легких периферической локализации встречаются чаще, чем центральные. В правом и левом легком периферические опухоли наблюдаются с одинаковой частотой. Центральные доброкачественные опухоли чаще располагаются в правом легком. Доброкачественные опухоли легких чаще развиваются из долевых и главных бронхов, а не из сегментарных, как рак легкого.

Классификация

Доброкачественные опухоли легких могут развиваться из:

Среди доброкачественных опухолей легких чаще встречаются гамартомы и аденомы бронхов (в 70% случаев).

К редким доброкачественным опухолям легких относятся фиброзная гистиоцитома (опухоль воспалительного генеза), ксантомы (соединительнотканные или эпителиальные образования, содержащие нейтральные жиры, холестеринэстеры, железосодержащие пигменты), плазмоцитома (плазмоцитарная гранулема, опухоль, возникающая вследствие расстройства белкового обмена). Среди доброкачественных опухолей легкого также встречаются туберкуломы – образования, являющиеся клинической формой туберкулеза легких и образованные казеозными массами, элементами воспаления и участками фиброза.

Симптомы

Клинические проявления доброкачественных опухолей легких зависят от локализации новообразования, его размера, направления роста, гормональной активности, степени обтурации бронха, вызываемых осложнений. Доброкачественные (особенно периферические) опухоли легких длительно могут не давать никаких симптомов. В развитии доброкачественных опухолей легких выделяются:

Периферические опухоли легких

При периферической локализации в бессимптомной стадии доброкачественные опухоли легких ничем себя не проявляют. В стадии начальной и выраженной клинической симптоматики картина зависит от размеров опухоли, глубины ее расположения в легочной ткани, отношения к прилежащим бронхам, сосудам, нервам, органам. Опухоли легких больших размеров могут достигать диафрагмы или грудной стенки, вызывая боли в груди или области сердца, одышку. В случае эрозии сосудов опухолью наблюдаются кровохарканье и легочное кровотечение. Сдавление опухолью крупных бронхов вызывает нарушение бронхиальной проходимости.

Центральные опухоли легких

Клинические проявления доброкачественных опухолей легких центральной локализации определяются выраженностью нарушений бронхиальной проходимости, в которой выделяют III степени. В соответствии с каждой степенью нарушения бронхиальной проходимости различаются клинические периоды заболевания.

В 1-ый клинический период, соответствующий частичному бронхиальному стенозу, просвет бронха сужен незначительно, поэтому течение его чаще бессимптомное. Иногда отмечаются кашель, с небольшим количеством мокроты, реже с примесью крови. Общее самочувствие не страдает. Рентгенологически опухоль легкого в этом периоде не обнаруживается, а может быть выявлена при бронхографии, бронхоскопии, линейной или компьютерной томографии.

Во 2-ом клиническом периоде развивается клапанный или вентильный стеноз бронха, связанный с обтурацией опухолью большей части просвета бронха. При вентильном стенозе просвет бронха частично открывается на вдохе и закрывается на выдохе. В части легкого, вентилируемой суженным бронхом, развивается экспираторная эмфизема. Может происходить полное закрытие бронха вследствие отека, скопления крови и мокроты. В ткани легкого, расположенной по периферии опухоли, развивается воспалительная реакция: у пациента повышается температура тела, появляется кашель с мокротой, одышка, иногда кровохарканье, боли в груди, утомляемость и слабость. Клинические проявления центральных опухолей легких во 2-ом периоде носят перемежающийся характер. Противовоспалительная терапия снимает отек и воспаление, приводит к восстановлению легочной вентиляции и исчезновению симптомов на определенный период.

Скорость и выраженность нарушений проходимости бронхов зависит от характера и интенсивности роста опухоли легкого. При перибронхиальном росте доброкачественных опухолей легких клинические проявления менее выраженные, полная окклюзия бронха развивается редко.

Осложнения

При осложненном течении доброкачественных опухолей легкого могут развиться пневмофиброз, ателектаз, абсцедирующая пневмония, бронхоэктазы, легочное кровотечение, синдром сдавления органов и сосудов, малигнизация новообразования. При карциноме, являющейся гормонально активной опухолью легких, у 2–4% пациентов развивается карциноидный синдром, проявляющийся периодическими приступами жара, приливов к верхней половине туловища, бронхоспазмом, дерматозом, диареей, психическими расстройствами вследствие резкого повышения в крови уровня серотонина и его метаболитов.

Диагностика

В стадии клинической симптоматики физикально определяются притупление перкуторного звука над зоной ателектаза (абсцесса, пневмонии), ослабление или отсутствие голосового дрожания и дыхания, сухие или влажные хрипы. У пациентов с обтурацией главного бронха грудная клетка асимметрична, межреберные промежутки сглажены, соответствующая половины грудной клетки отстает во время совершения дыхательных движений. Необходимые инструментальные исследования:

Лечение

Все доброкачественные опухоли легких, независимо от риска их малигнизации подлежат оперативному удалению (при отсутствии противопоказаний к хирургическому лечению). Операции выполняют торакальные хирурги. Чем ранее диагностирована опухоль легкого и проведено ее удаление, тем меньше объем и травма от оперативного вмешательства, опасность осложнений и развития необратимых процессов в легких, в т. ч. малигнизации опухоли и ее и метастазирования. Применяются следующие виды оперативных вмешательств:

Оперативное лечение доброкачественных опухолей легких обычно производят методом торакоскопии или торакотомии. Доброкачественные опухоли легкого центральной локализации, растущие на тонкой ножке, можно удалить эндоскопическим путем. Однако, данный метод сопряжен с опасностью развития кровотечения, недостаточно радикальным удалением, необходимостью проведения повторного бронхологического контроля и биопсии стенки бронха в месте локализации ножки опухоли.

При подозрении на малигнизированную опухоль легких, во время проведения операции прибегают к срочному гистологическому исследованию тканей новообразования. При морфологическом подтверждении злокачественности опухоли объем оперативного вмешательства выполняется как при раке легкого.

Прогноз и профилактика

При своевременных лечебно-диагностических мероприятиях отдаленные результаты благоприятные. Рецидивы при радикальном удалении доброкачественных опухолей легких наблюдаются редко. Менее благоприятен прогноз при карциноидах легких. С учетом морфологической структуры карциноида пятилетняя выживаемость при высокодифференцированном типе карциноида составляет 100%, при умеренно дифференцированном типе –90%, при низкодифференцированном — 37,9%. Специфическая профилактика не разработана. Минимизировать риски возникновения новообразования позволяет своевременное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний легких, исключение курения и контакта с вредными веществами-поллютантами.