Что означает понятие структура движений

Определение процесса движения

Содержание

Пояснительная записка

Основная часть.

РазделI Теоретическая часть.Общие положения анатомии и физиологии аппарата движения человека

1.Определение процесса движения

2.Структуры организма, осуществляющие процесс движения

4.Принцип рычага в работе суставов.

5.Объем движений в суставах.

6.Потребность двигаться, ее роль в удовлетворении потребностей человека.

7.Возрастные особенности двигательной системы.

8.Пассивная и активная части опорно-двигательного аппарата.

9.Микроскопическое строение мышечного волокна.

10.Механизмы сокращения миофибрилл, саркомера, мышечного волокна, мышцы.

12.Строение кости как органа.

13.Рост кости в длину и толщину.

14.Виды соединения костей.

17.Виды движений в суставах.

19.Внешнее и внутреннее строение мышцы.

21.Виды мышц по форме, функции.

23. Вспомогательный аппарат мышц.

24.Основные физиологические свойства мышц.

РазделII Задания для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

Визуально – логические задания

Список литературы

Пояснительная записка

Изучение анатомических и физиологических основ реализации потребности в движении не случайно авторами программ дисциплины Анатомия и физиология человека выносится в самое начало. Функция движения определяет устройство и жизнедеятельность организма в целом. Это обусловлено, во-первых, тем, что движение – необходимое условие сохранения здоровья, во-вторых, никакая трудовая деятельность не возможна без этой функции и, в-третьих, любая психическая деятельность реализуется в форме движения. Отцу русской физиологии И. М. Сеченову, о трудах которого мы еще не раз будем говорить, принадлежат известные слова: «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным фактом является мышечное движение».

Важность изучения раздела «Анатомо-физиологические особенности органов движения и опоры. Остеология. Миология. » подтверждается тем, что для этого в Рабочих программах дисциплины выделено 36 часов.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов и содержит два раздела. В первом разделе представлена учебная информация, освоение которой поможет студентам последовательно сформировать знания по этой теме, наличие которых требует ФГОС, во втором разделе изложены материалы, позволяющие обучающимся актуализировать знания и закрепить их путем решения поставленных вопросов и визуально – логических заданий.

Раздел I

Теоретическая часть.

Общие положения анатомии и физиологии аппарата движения человека.

Определение процесса движения

Плоскости, относительно которых описывается движение:

| Срединная или сагиттальная плоскость |

| Поперечная или горизонтальная плоскость |

| Венечное сечение или фронтальная плоскость |

описывающие положение тела и направление движений.

Существуют стандартные термины, которые описывают взаимное расположение различных частей тела по отношению друг к другу. Человеческое тело представляет собой сложную трехмерную структуру, поэтому знание точных анатомических терминов положения и направления поможет вам сравнивать одну часть тела с другой и понимать, как они расположены по отношению друг к другу. Эти термины остаются постоянными независимо от того, сидит человек, стоит или лежит.

| Передний | Находящийся впереди, направленный вперед | Мышцы живота расположены в передней части брюшной полости |

| Задний | Находящийся сзади, направленный назад | За разгибание ноги в тазобедренном суставе отвечает задняя группа мышц бедра |

| Верхний | Находящийся над другими структурами, направленный к голове | Плечевой пояс занимает верхнее положение по отношению к тазовой области |

| Нижний | Находящийся под другими структурами, направленный к ногам | Тазовая область занимает нижнее положение по отношению к плечевому поясу |

| Латеральный | Направленный в сторону от срединной линии тела | Наружную часть коленного сустава образует латеральный мыщелок большеберцовой кости |

| Медиальный | Направленный к срединной линии тела | Внутреннюю часть коленного сустава образует медиальный мыщелок большеберцовой кости |

| Проксимальный | Находящийся ближе к туловищу или началу конечности | Тазобедренный сустав занимает проксимальное положение по отношению к коленному |

| Дистальный | Находящийся дальше от туловища, срединной линии тела или начала конечности | Пальцы стоп представляют собой дистальное образование ног |

| Поверхностный | Находящийся ближе к поверхности тела, чем другие структуры | Прямая мышца бедра образует поверхностный слой четырехглавой мышцы бедра |

| Глубокий | Находящийся дальше от поверхности тела, чем другие структуры | Самый глубокий слой стенок брюшной полости образован поперечной мышцей живота |

| Пронация | Поворот вниз, внутрь | При пронации кисти руки ладонь обращена вниз |

| Супинация | Поворот вверх, наружу | При супинации кисти руки ладонь обращена вверх |

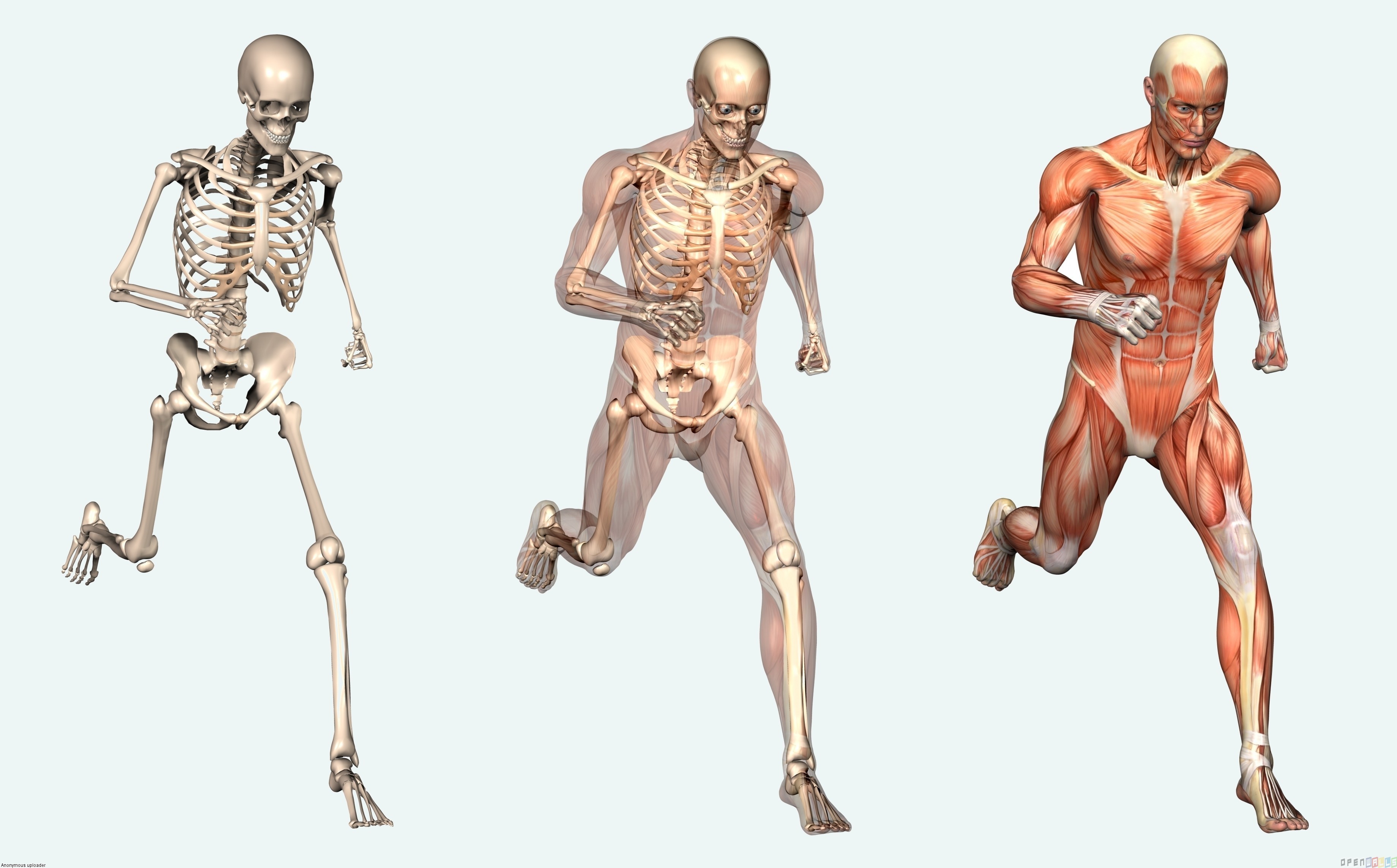

2.Структуры организма, осуществляющие процесс движения

Движение осуществляется аппаратом движения. Опорно-двигательный аппарат состоит из двух частей: пассивной и активной. К пассивной относятся кости, соединения костей, к активной — мышцы, при сокращении которых осуществляется движение.

| В |

| Б |

| А |

Составляющие элементы аппарата движения

А. Кости Б. Соединения костей В. Мышцы

3. Виды движений.

Различают следующие виды движений в суставах:

и разгибание (extensio), т. е. увеличение этого угла.

2. Движения вокруг сагиттальной оси – 1) приведение (adductio), т. е. приближение к срединной плоскости,

До приведения После приведения

| Нейтральное положение кисти |

и 2) отведение (abductio), т. е. удаление от нее (противоположное движение). Движения вокруг вертикальной оси, т. е. вращение (rotatio): кнутри (pronatio) и кнаружи (supinatio).

| супинация |

| пронация |

Структура системы движений

Элементы в системе движений находятся во взаимосвязях, которые обусловливают структуру. Объединенные в систему элементы получают новые свойства.

Структура с латыни означает «строение». Структура системы — закономерности взаимодействия упорядоченно расположенных компонентов, определяющих форму системы, ее свойства, поведение и развитие.

В структуре двигательного действия есть стороны, характеризующих различные стороны системы и составляющие отдельные виды структур движения: двигательная и информационная структуры.

Двигательная структура – это закономерности взаимосвязи движений в пространстве и во времени (кинематическая структура), а также силовых и энергетических взаимодействий (динамическая структура) в системе движений.

Кинематическая структура — это закономерности взаимодействия движений (подсистем и их элементов) в пространстве и во времени.

Кинематическую структуру определяют по кинематическим характеристикам (пространственным, временным, а также пространственно-временным), раскрывающим внешнюю картину движения.

Каждая из этих структур имеет свое особое, частное, значение; лишь все вместе во взаимосвязи они образуют общую кинематическую структуру.

Помимо перемещений в пространстве и во времени тела обладают определенной массой, а, следовательно, свойствами инертности и силовыми характеристиками.

Динамическая структура — это закономерности силового (динамического) взаимодействия частей тела человека друг с другом и внешними телами (среда, опора, снаряды, партнеры, противники).

Определяя массы тел и их распределение (инерционные характеристики), а также меры взаимодействия тел (величина, направление и длительность действия сил, моменты сил), можно исследовать силовые взаимодействия и определить силовуюструктуру.

Особый интерес представляет энергетическая структура – закономерности превращения, преобразования, передачи и рассеивания энергии вследствие работы сил.

Обобщенные структуры — это закономерности взаимосвязей изучаемых сторон действия; их выделяют условно при изучении общей структуры системы движений. Наиболее часто при изучении структуры движений используют исследование ритмической, фазовой и координационной структур.

Ритмовая структура — это закономерности временных отношений движений (соотношение их длительностей, временная последовательность и т. п.). В ней раскрывается порядок следования фаз, соотношение их длительностей, расположение во времени силовых акцентов, время и длительность приложения сил, слияние ритмов подсистем в единый ритм системы и др. Ритмическая структура может использоваться в качестве ориентира при овладении системой движений. Для квалифицированных спортсменов служит показателем их технического мастерства.

Фазовая структура — это закономерности взаимодействий фаз, определяющих целостность системы. Изменение фазовой структуры обеспечивает совершенствование системы движений благодаря более точному согласованию всех кинематических и динамических характеристик. В фазовой структуре особенно существенно значение всех деталей движений для общего эффекта действия.

Выявление участия мышц в движении и их группового взаимодействия приводит к установлению анатомической (мышечно-топографической) структуры. Предполагает определение работающих мышц, их режим работы, длительность и величину активности мышц.

Координационная структура – соответствие движений в соответствии с поставленной задачей и действительными условиями. Включает в себя все перечисленные виды структуры движений, внутренние взаимосвязи системы, а также всю внешнюю структуру — совокупность взаимодействий спортсмена с внешним окружением.

При выполнении спортивного упражнения кроме двигательной структуры важную роль играют информационные процессы. Сигналы и команды, поступающие от органов чувств в мозг, представляют собой потоки информации. Они вызваны различными внешними и внутренними раздражителями. Все потоки информации составляют информационную структуру— это закономерности взаимосвязей между элементами информации (сообщениями), несущими сведения как о движениях и условиях действия, так и команды о подготовке к действию и его осуществлению.

В информационной структуре выделяют сенсорную структуру — синтезы чувствительных сигналов, переработанные и обобщенные. Они отражают воздействия внешних факторов и внутреннего состояния организма.

Команды, которые мозг направляет мышцам и другим органам, обеспечивающим выполнение движений, составляютэффекторную структуру.

Все воздействия, отражаясь в сознании человека, сочетаются со следами в его памяти. Так образуется психологическая структура двигательного навыка. В нее входят знания и представления о собственной технике, технике других спортсменов, общих требованиях к ней и т. п.

Структура системы движения

Движения согласованы в пространстве и во времени; силы, приложенные к кинематическим цепям тела, находятся в известных соотношениях.

Объединенные в систему элементы получают новые свойства. Так, например, из усилий многих мышц складывается общая сила действия человека. Совместное участие мышц в наращивании скорости в биокинематической цепи создает новые скоростные возможности. По мере совершенствования системы движений все больше проявляются ее системные свойства. Каждый элемент в отдельности не обладает такими свойствами. Они проявляются в системе благодаря взаимодействиям в ней.

При изучении системы движений выявляют следующие основные виды ее структуры.

Двигательная структура — это закономерности взаимосвязи движений в пространстве и времени (кинематическая структура), а также силовых и энергетических взаимодействий (динамическая структура) в системе движений.

В первую очередь поддаются наблюдению форма и характер движений, внешняя их картина. По кинематическим характеристикам (пространственным, временным, пространственно-временным) устанавливают кинематическую структуру.

При обучении физическим упражнениям в первую очередь стараются установить кинематическую структуру, найти общую организацию движений, т.е. описать их.

Динамическая структура — это закономерности силового (динамического) взаимодействия частей тела человека друг с другом и внешними телами (среда, опора, снаряды, партнеры, противники).

Изучая динамические характеристики движений, определяя приложенные силы, инерционные сопротивления, исследуют причины той или иной картины движений. По динамическим характеристикам устанавливают динамическую структуру.

Определяя массы тел и их распределение (инерционные характеристики), а также меры взаимодействия тел (силы и момент силы), можно исследовать силовые взаимодействия. Это значит, что можно определить источники сил, их величину, направление, место приложения, меру их действия (импульс силы и работу), результат их действия.

Когда рассматривают совместное приложение ряда сил к звеньям тела, оценивают их взаимное влияние, эффект совместного воздействия, то определяют силовую структуру.При изучении мышечных сил, их совместного действия, сложных отношений, возникающих внутри групп мышц и между их группами, определяют анатомическую структуру. Особое внимание уделяется тому, как посредством мышечных сил согласовать действие остальных сил и использовать их.

Информационные структуры — это закономерности взаимосвязей между элементами информации (сообщениями об условиях и ходе действия и командами), без которых невозможно управление движениями.

Кинематические и динамические структуры сами имеют определенное информационное значение и связаны между собой соответствующими информационными структурами.

Все воздействия, отражаясь в сознании человека, сочетаются со следами в его памяти. Так образуется психологическая структура двигательного навыка. В нее входят знания и представления о собственной технике, технике других спортсменов, общих требований к ней и т.п.

Команды, которые мозг направляет мышцам и другим органам, обеспечивающим выполнение движений, составляют эффекторную структуру.Она во многом зависит от соотношения произвольного и автоматического управления в системе движений.

Обобщенные структуры — это закономерности взаимосвязей разных сторон действия; обобщенные структуры обусловлены сочетанием разных видов структур (чаще всего ритмических, фазовых и координационных).

Ритмические структуры — это закономерности взаимосвязей движений во времени, соотношение длительностей частей движений, всего двигательного акта или действий. От того, как размещены во времени акценты усилий,зависит скорость и длительность последующих движений. Части движений различаются по направлению, скорости, ускорению, усилию. Ритмические же соотношения измеряются только показателями времени. Ритмические структуры служат особо отчетливыми показателями совершенства упражнений.

Структура системы движения

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СИСТЕМЫ ДВИЖЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ КАК СИСТЕМАМИ

Состав системы движения

С позиции системно-структурного подхода и теории структурности биомеханика рассматривает двигательные действия как системы, состоящие из иерархически соподчиненных подсистем низшего порядка. Система в целом и ее подсистемы имеют свои структуры.

В двигательных действиях как системах выделяют пространственные, временные и динамические образующие элементы, представляющие собой состав системы, ее сопоставляющие части, а также системообразующие связи, которые отражают взаимодействие и субординации (соподчиненность) образующих систему элементов. Системообразующие связи составляют структуру системы (см. схему).

В системе движений пространственные, временные и динамические элементы объединяются в подсистемы высшего порядка и системы.

Положения тела определяют по взаимному расположению линии отсчета, проведенной на теле (линия, соединяющая проекции головок плечевой и тазобедренной костей), и осей системы прямоугольных координат в инерциальной системе отсчета, т.е. по отношению к линии горизонта.

Положения тела разделяют на вертикальные: стойки (основная на лопатках, на голове и руках), висы и упоры; горизонтальные (лежа на животе, на спине горизонтальные равновесия); наклонные (упор лежа сзади, наклонный выпад и др.).

Позу тела определяют по взаимному расположению его биозвеньев относительно друг друга в соматической системе отсчета.

Различают позы: прогнувшись; согнувшись; в группировке; широкая стойка ноги врозь; выпад с наклоном; основная стойка руки в стороны, вперед, на пояс и др.

Некоторые физические упражнения исполняются без изменения положения и позы при произвольном сохранении неподвижного состояния тела в соматической системе отсчета (стойка в прямолинейном движении при спусках на лыжах, равновесия, положение тела при спрыгивании с высоты и др.).

При исполнении большинства физических упражнений положение тела и позы непрерывно изменяются. При этом могут изменяться только положения при сохранении заданной позы (прямое тело при махе назад на перекладине, сохранение группировки при исполнении серии акробатических кувырков и др.); изменяется только поза при сохранении положения (приседание и вставание, ходьба, равномерный бег по прямой и др.); изменяются и положения и позы (исполнение длинного кувырка; прыжок в высоту способами перекат, перекидной; подъем разгибом на брусьях; стартовым разгон и др.).

Движения в суставах ограничены суставными сумками, связками, сухожилиями, мышцами и происходят по дугам окружностей вокруг суставных осей. Поэтому в каждом суставе количество простых двигательных задач, решаемых суставными движениями, зависит от количества степеней свободы движений. В одноосных суставах (межфаланговые) с одной степенью свободы происходит сгибание и разгибании; в двуосных (лучезапястный, локтевой, голеностопный, коленный) с двумя степенями свободы возможны сгибание и разгибание, отведение и приведение, пронация и супинация; в трехосных суставах (плечевой, тазобедренный) с тремя степенями свободы решаются задачи сгибания и разгибания, отведения и приведения, пронации и супинации или исполнения круговых движений.

Пространственные образующие элементы объединяются в пространственные подсистемы высшего порядка, что положительно сказывается на возможности людей совершать различные движения. Так в двигательной деятельности человека суставные движения объединяются в группы одновременных, ряды последовательных и поочередных движений. Благодаря этому объединению количество степеней свободы биозвеньев тела увеличивается и этим обеспечивается возможность решения любых двигательных задач.

Одновременные движения используются в разных суставах в одно и то же время. Например, движение в суставах маховой ноги и рук при отталкивании в прыжках в длину с разбега.

Последовательные движения характеризуются тем, что исполнение последующего движения биозвеньев в одних суставах начинается тогда, когда предыдущие движения биозвеньев в других суставах еще не закончены. Например, для создания непрерывной тяги при плавании кролем, гребковые движения руками исполняются последовательно, «наслаиваясь» одно на другое.

Поочередные движения происходят в разных суставах, следуют поочередно одно за другим. Например, при исполнении подъема разгибом на брусьях, разгибание в тазобедренных суставах из положения упора на руках согнувшись, притормаживание ног и разгибание рук в плечевых суставах при выходе в упор происходят поочередно.

С возрастанием количества участвующих в двигательной деятельности человека суставных движений, количество степеней свободы подвижных звеньев его тела может увеличиваться до ста и более. Это обуславливает практически неограниченные двигательные возможности человека. Мерами пространственных образующих элементов являются пространственные характеристики (координата, перемещение, траектория).

К временным образующим элементам относятся фазы, периоды, циклы.

Фаза — это наименьший временной элемент, обеспечивающий решение определенной двигательной задачи.

Например, при отталкивании прыжка в длину с разбега в фазе амортизации решается задача подготовки к отталкиванию за счет изменения направления скорости и наращивание силы упругой деформации растягивающихся мышц. В фазе отталкивания решается задача сообщения предельного ускорения ОЦМ тела ученика в направлении вылета путем преодоления моментов инерции ускоряемых биозвеньев быстрым сокращением ранее растянутых мышц.

В движениях человека фазы объединяются во временные подсистемы движений: периоды и циклы.

Периоды— это объединения фаз, имеющих общие особенности. Например, периоды опоры и периоды полета при беге, периоды скольжения и стояния лыжи в попеременных ходах, периоды использования потенциальной и накопления кинетической энергии в движении снизу вверх во время исполнения оборотов на перекладине и др.

За цикл принимают и одноактные двигательные действия. Например, метание, прыжок, подъем, спад, переворот, оборот и др.

Для оценки временных образующих элементов и подсистем движений в педагогической практике используют меры их измерения: момент времени, длительность движения, темп и ритм.

По двигательным задачам динамические образующие элементы разделяют на фазы энергообеспечивающих и энергокорректирующих движений.

Энергообеспечивающие движения решают задачу накопления механической энергии биозвеньями, биокинематическими цепями и всем телом человека в биодинамической основе двигательного действия.

Энергокорректирующие движения обеспечивают передачу механической энергии одного биозвена, биокинематической цепи или всего тела другому биозвену, другой биокинематической цепи, всему телу или связанному с ним внешнему телу. Энергокорректирующие движения проявляются в биодинамической основе (которую они составляют вместе с энергообеспечивающими движениями), а также обуславливают эффективность завершающих движений двигательного действия (цикла, периода).

Структура системы движения

Элементы в подсистемах, а подсистемы в системе движений находятся во взаимосвязях, которые обуславливают структуру. Взаимодействия внутри каждой подсистемы и между подсистемами не только существуют, но и развиваются.

Внутренние взаимодействия обуславливают целостность системы. Движения в системе согласованы в пространстве и во времени; силы, приложенные к кинематическим цепям тела, находятся в известных соотношениях.

Объединенные в систему элементы получают новые свойства. Так, например, из усилий многих мышц складывается общая сила действия человека. Совместное участие мышц в наращивании скорости в биокинематической цепи создает новые скоростные возможности. По мере совершенствования системы движений все больше проявляются ее системные свойства. Каждый элемент в отдельности не обладает такими свойствами. Они проявляются в системе благодаря взаимодействиям в ней.

При изучении системы движений выявляют следующие основные виды ее структуры.

В первую очередь поддаются наблюдению форма и характер движений, внешняя их картина. По кинематическим характеристикам (пространственным, временным, пространственно-временным) устанавливают кинематическую структуру.

Соответственно различают структуры:

пространственные, раскрывающие форму движений в пространстве, их связи;

временные, показывающие, как организована во времени система движений;

При обучении физическим упражнениям в первую очередь стараются установить кинематическую структуру, найти общую организацию движений, т.е. описать их.

Изучая динамические характеристики движений, определяя приложенные силы, инерционные сопротивления, исследуют причины той или иной картины движений. По динамическим характеристикам устанавливают динамическую структуру.

Определяя массы тел и их распределение (инерционные характеристики), а также меры взаимодействия тел (силы и момент силы), можно исследовать силовые взаимодействия. Это значит, что можно определить источники сил, их величину, направление, место приложения, меру их действия (импульс силы и работу), результат их действия.

Когда рассматривают совместное приложение ряда сил к звеньям тела, оценивают их взаимное влияние, эффект совместного воздействия, то определяют силовую структуру. При изучении мышечных сил, их совместного действия, сложных отношений, возникающих внутри групп мышц и между их группами, определяют анатомическую структуру. Особое внимание уделяется тому, как посредством мышечных сил согласовать действие остальных сил и использовать их.

Информационные структуры— это закономерности взаимосвязей между элементами информации (сообщениями об условиях и ходе действия и командами), без которых невозможно управление движениями.

Кинематические и динамические структуры сами имеют определенное информационное значение и связаны между собой соответствующими информационными структурами.

Все воздействия, отражаясь в сознании человека, сочетаются со следами в его памяти. Так образуется психологическая структура двигательного навыка. В нее входят знания и представления о собственной технике, технике других спортсменов, общих требований к ней и т.п.

Команды, которые мозг направляет мышцам и другим органам, обеспечивающим выполнение движений, составляют эффекторную структуру. Она во многом зависит от соотношения произвольного и автоматического управления в системе движений.