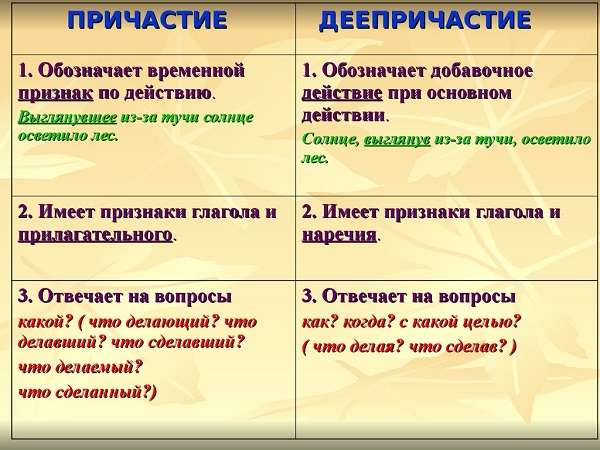

Что обозначает причастие деепричастие

Правильное правописание: что такое причастие и деепричастие, правила с примерами

В русском языке существуют особенные части речи, примыкающие к существительному или глаголу. Некоторые языковеды считают их особыми глагольными формами и объясняют это наличием схожих признаков….

Морфологические особенности

Рассмотрим подробно, что такое причастие и деепричастие. Ещё древние грамматики отмечали их двойственность, поэтому дали им название, означающее «причастность» к имени существительному, прилагательному или глаголу.

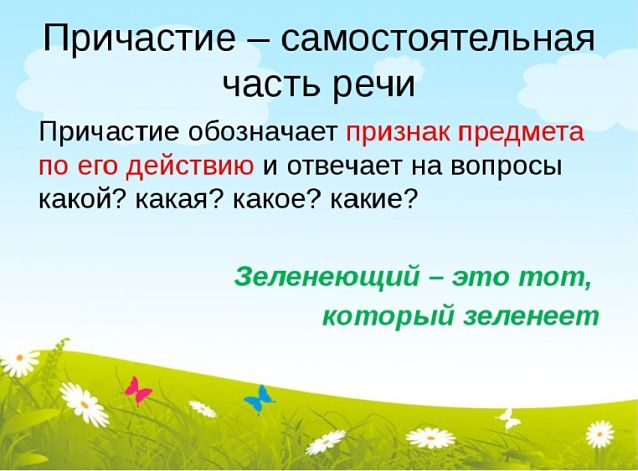

Причастие

Склоняется, то есть изменяется по родам, числам, падежам, имеет краткую и полную форму. В то же время ей присущи свойства глагола. Например, наличие вида:

Кроме того, имеет значение времени. Это постоянный признак данных частей речи, имеющих форму либо настоящего времени (создающий), либо прошедшего (строивший). Наблюдается также наличие возвратной формы (признавшийся).

Для него характерно присутствие двух залогов — страдательного и действительного. Страдательные причастия обозначают признак предмета, испытывающего на себе действие (полученная посылка – посылку получили). Действительные же отражают признак предмета, самостоятельно производящего действие (бегущий человек – тот, кто сам бежит).

Из всего вышесказанного следует вывод: данная часть речи обозначает признак предмета по действию, проявляющийся во времени.

Деепричастие

Термин возник в 18 веке, имеет значение «отношения к действию», на что указывает первая часть слова «дее-» (деятель, деяние). В современной грамматике такое наименование имеет часть речи, обозначающая добавочное действие по отношению к основному, выраженному глаголом. Поэтому данной форме присущи глагольные признаки:

Пожалуй, этим и ограничивается сходство рассматриваемых частей речи, зато имеют место многочисленные отличия.

Чем отличаются

В первую очередь, нужно отметить, что деепричастие не изменяется, то есть не склоняется и не спрягается. Следовательно, в его морфемном составе нет флексии. Напротив, окончания причастий являются их отличительным признаком.

Различить эти глагольные формы помогут вопросы, на которые они отвечают:

Ещё одно отличие ‑ разная синтаксическая роль. Деепричастие выполняет функцию обстоятельства (Изогнувшись, петляя, вдаль речка.). Краткое причастие является только сказуемым (Открыты двери в мир прекрасных грёз.). Полное может быть:

Суффиксы

Образование причастий и деепричастий происходит суффиксальным способом.

Деепричастия образуются от глаголов соответствующего вида. Таблица 1.

Именно суффиксы причастий и деепричастий указывают на принадлежность слов к той или иной части речи.

Деепричастия не образуются от следующих глаголов несовершенного вида:

Условие правильного выбора гласной в суффиксах причастий настоящего времени ‑ знание спряжения глаголов. Таблица 2.

Обратите внимание! Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Отсутствуют формы настоящего времени у глаголов: беречь, брить, будить, звать, писать, пить.

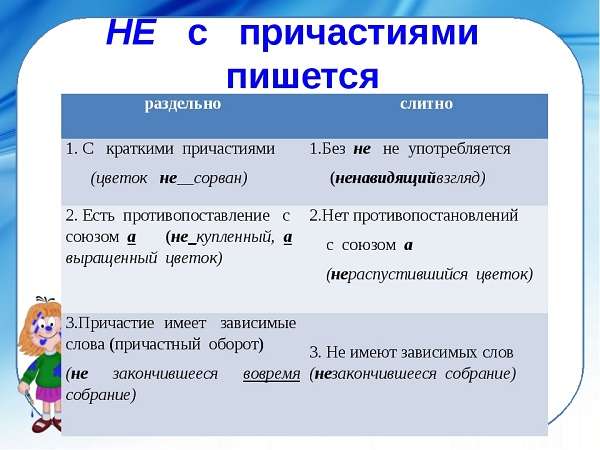

Правописание с НЕ

Обе части речи пишутся с НЕ слитно, если не употребляются без неё, к примеру: невзлюбивший, ненавидя.

В остальных случаях деепричастие с не пишется всегда раздельно, кроме слов с приставкой недо-, имеющей значение «меньше, чем положено», «некачественно», например недосмотрев за ребёнком. Сравните: не досмотрев фильм, то есть не закончив смотреть фильм.

Частицу «не» следует писать раздельно с краткой формой причастий (не вышиты), а также с полной при наличии поясняющих слов (не изданный вовремя роман), отрицания (далеко, вовсе, никогда, нисколько, ничуть и другие) или противопоставления (не начатый, а законченный).

Употребление одной и двух букв «н»

Обособление синтаксически конструкций

Часто встречается такая пунктуационная ошибка ‑ неправильно расставленные знаки препинания в предложениях, содержащих деепричастные и причастные обороты. Причина кроется в неумении отличать их друг от друга, определять границы данных конструкций, находить слово, к которому они относятся.

Выясним, при каких условиях выделяются деепричастный и причастный оборот. Приведем существующие в языке правила с примерами.

Причастный оборот

Поясняет существительное или местоимение, является определением, обособляется, если:

Дети оказались в трудном положении (почему?), поскольку предоставлены самим себе.

Деепричастный оборот

Обозначает дополнительное действие глагола-сказуемого, является обстоятельством, обособляется всегда: Вздымая волны, бушевало море. Старик шёл, прихрамывая на одну ногу.

Важно! Исключением являются обороты, перешедшие в разряд устойчивых выражений, как-то: затаив дыхание, сломя голову, высунув язык, спустя рукава.

Сравните два предложения:

В первом случае в предложении присутствует деепричастный оборот. Во втором ‑ выражение «высунув язык» имеет переносное значение. Оно легко заменяется одним словом, наречием «быстро», следовательно, является фразеологизмом, который не обособляется.

Распространенные грамматические ошибки

Наиболее частая ошибка неправильное согласование причастия с поясняемым словом, вызванная неумением правильно его определять. Это можно наблюдать в следующем примере:

Тихон был безвольным человеком, полностью подчинившийся своей матери ‑ Кабанихе.

Пишущий задал вопрос от слова Тихон, хотя причастие «подчинившийся» поясняет другое слово ‑ «человеком». Правильный вариант звучит так:

Тихон был безвольным человеком (каким?), полностью подчинившимся своей матери ‑ Кабанихе.

Нередко путают страдательные и действительные причастия:

Среди лотерейных билетов был выигранный.

Из написанного получается: билет выиграли, хотя мысль иная: билет выиграл, следовательно, используем слово выигравший.

При употреблении деепричастия важно учесть, что оба действия, основное и добавочное, должны относиться к одному лицу. Если этого не сделать, получим подобные фразы: Постигая глубину духовных ценностей, у героя менялось мировоззрение.

Добавочное действие, выраженное деепричастием, относится не к герою, который производит действие, а к слову «мировоззрение».

Правильный вариант: Постигая глубину духовных ценностей народа, герой изменял своё мировоззрение.

По той же причине нельзя использовать данную часть речи в безличных предложениях, передающих состояние, а не действие: Обманув маму, детям стало плохо.

Причастие и деепричастие: в чем разница? Причастный и деепричастный оборот простое объяснение

Вывод

Речь образованного человека невозможно представить без глагольных форм. Первые помогают развёрнуто, всесторонне охарактеризовать предмет. Вторые дают возможность упростить речь, заменить ряд однородных сказуемых, обозначающих не главное действие, а второстепенное, добавочное. Если вы научитесь разбираться в деепричастиях, то сможете сделать свою речь красивой, яркой, понятной, что немаловажно для достижения успеха в жизни.

Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

Причастием называется часть речи, обозначающая признак предмета по действию. Деепричастие же обозначает добавочное действие к основному, выраженному глаголом. Их можно назвать «книжными» частями речи, так как они редко употребляются в повседневной жизни. Поэтому пользоваться, и тем более различать их, умеют далеко не все.

Морфологические особенности

Благодаря морфологическим признакам можно различить части речи, отличить их друг от друга. Рассмотрим свойства слова, с помощью которых его можно отнести либо к причастию, либо к деепричастию.

С правилами и примерами правильного написания причастий и деепричастий вы можете ознакомиться в таблицах ниже.

Причастие

Имеет характерные черты двух частей речи – прилагательного и глагола. Вопросы, на которые отвечает причастие: «какой/какая/какое?», «что делающий?», «что сделавший?», «каков?».

К постоянным (отглагольным) признакам причастия относятся:

Непостоянные признаки (от прилагательных):

В следующей таблице подробнее рассмотрены глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, приведены примеры:

Деепричастие

Сочетает в себе признаки глагола и наречия. При этом полученные свойства присущи всем словам данной части речи. Вопросы, на которые отвечает деепричастие: «что делая?» и «что сделав?».

От глагола деепричастие получило:

Благодаря наречию, деепричастие имеет неизменяемую форму.

Более наглядное описание признаков с примерами – в таблице ниже:

Способы образования

С примерами и правилами образования причастий и деепричастий вы можете ознакомится в следующих таблицах.

Причастие

Образуется от глаголов суффиксальным способом. Схематически это выглядит так:

«рисовать» + суффикс -ющ- => рисующий

«спросить» + суффикс -вш- => спросивший

«узнать» + суффикс -ем- => узнаваемый

Краткие причастия образуются от основы полной формы причастия с помощью нулевого окончания, а также окончаний, соответствующих мужскому, женскому и среднему роду, множественной числу: написан, написана, написано, написаны.

Деепричастие

Деепричастие является неизменяемой частью речи, не имеет окончаний. Слова образуются при помощи формообразующих суффиксов по следующей схеме:

«бежать» + суффикс -в- => пробежав

«испечь» + суффикс -ши- => испёкши

Синтаксические признаки

В предложениях полные причастия обычно выполняют роль определения (обособленного, если слово образует причастный оборот). Краткие причастия употребляются в качестве части составного именного сказуемого.

Деепричастие относится к глаголу и выполняет роль обстоятельства.

В русском языке, по мнению многих, причастие и деепричастие выполняют роль особых форм глагола. Однако есть и те, кто утверждают об их относительной самостоятельности от других частей речи. В предложениях они примыкают к существительным или глаголам. Так, в тексте образуются обороты, позволяющие приукрасить речь, обратить внимание читающего на незаметные, на первый взгляд, детали.

Памятка «Причастие и деепричастие»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Причастие и деепричастие в русском языке – это две особые формы глагола, которые отличаются значением, грамматическими и синтаксическими особенностями. Причастия обозначают признак по действию и отвечают на вопросы Какой? Который? Что делающий? Что делавший? Что сделавший? Деепричастия обозначают добавочное действие и отвечают на вопросы Что делая? Что сделав?

Касающиеся употребления и правописания причастий и деепричастий правила с примерами приведены в таблице.

решившись на встречу, играя с детьми, читая книгу, заметив объявление

· наличие полной и краткой формы;

решившийся на встречу; играющий с детьми, посоветовать читаемую книгу, объявление замечено прохожим

От глаголов при помощи суффиксов:

рисуя, добывая, лежа, сделав, ответив, разбив

От глаголов при помощи суффиксов:

-ущ-/-ющ-/-ащ-/-ящ- (действительные причастия НВ);

-вш-/-ш- (действительные причастия ПВ);

-ем-/-ом-/-им- (страдательные причастия НВ);

-нн-/-енн-/-т- (страдательные причастия ПВ).

рисующий, добываемый, лежащий, сделанный, отвечавший, разбитый

В предложении относится к глаголу.

Синтаксическая роль – обстоятельство.

Ответив, он вернулся на свое место.

Девушка шла по улице, улыбаясь.

В предложении относится к существительному либо личному местоимению и согласуется с ними по роду, числу, падежу.

Синтаксическая роль – определение или часть составного именного сказуемого.

Прилетевшие птицы жадно клевали зерна (определение). Хлеб был испечен еще вчера (часть СИС).

Обратите внимание! Причастия в русском языке изменяются по родам, числам и падежам. Деепричастия не изменяются и не имеют окончаний.

Особенности причастного и деепричастного оборотов

Причастный и деепричастный обороты – это синтаксические конструкции, которые различаются общим значением и функцией в предложении:

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми словами. В предложении, как и единичное деепричастие, выполняют синтаксическую роль обособленного обстоятельства (выделяются с двух сторон запятыми) и обозначают добавочное действие.

Примеры: Мужчина был очень рад, встретив старого друга. Перепрыгнув через преграду, щенок побежал к хозяину.

Причастный оборот – причастие с зависимыми словами. В предложении, как правило, является необособленным (обычно если стоит перед определяемым словом) либо обособленным (если стоит после определяемого слова) определением.

Примеры: Пришедшая в гости подруга принесла вкусные пирожные. Вите нужно было выйти к улице, пересекающей центральную площадь.

Причастие и деепричастие

Причастие и деепричастие — это две особые формы глагола, которые можно отличить по общему значению, морфологическим признакам и синтаксической роли в предложении.

Выясним, что такое причастие и деепричастие в русском языке, какие они имеют отличия и как их выявить в предложении, если задать к ним соответствующие вопросы.

Причастие — это неспрягаемая форма глагола

Говоря о причастии, будем иметь в виду, что в русском языкознании его квалифицируют по-разному. Одни ученые считают причастие вполне самостоятельной частью речи, а другие — особой глагольной формой. Независимо от этих взглядов на причастие оно соединяет в себе признаки двух самостоятельных частей речи:

Эта форма глагола обозначает признак предмета по действию, то есть такой признак, который сопряжен с действием, развивающимся в некоторых временных пределах:

Исходя из выясненных значений, дадим следующее определение этой глагольной форме (части речи):

Различают действительные и страдательные причастия, для которых характерны определенные суффиксы:

Причастие изменяется по падежам, числам и родам, как и имя прилагательное.

| Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Мн. число |

|---|---|---|---|---|

| И. п. | играющий | играющая | играющее | играющие |

| Р. п. | играющего | играющей | играющего | играющих |

| Д. п. | играющему | играющей | играющему | играющим |

| В. п. | играющего | играющую | играющее | играющих |

| Т. п. | играющим | играющей | играющим | играющими |

| П. п. | об играющем | об играющей | об играющем | об играющих |

В словосочетании и предложении причастие в полной форме согласуется с определяемым словом и выступает в синтаксической роли определения. В соответствии с этим причастие отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Примеры

К вечеру видимые на горизонте облака стали розоватого цвета.

Растаявший снег побежал по двору быстрым ручейком.

Научимся отличать причастие от другой глагольной формы — деепричастия.

Чем отличается причастие и деепричастие?

Деепричастие в отличие от причастия не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по падежам. Эта неизменяемая форма является результатом соединения грамматических признаков глагола и наречия. Для деепричастий характерны совершенно другие формообразующие суффиксы:

Как форма глагола деепричастие обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, обозначенному сказуемым.

Собачонка (что делала?) лаяла. Лаяла (что делая?) бегая.

Собачонка лаяла и в то же время бегала.

Слово «бегая» обозначает добавочное действие к основному действию, обозначенному глаголом «лаяла».

В предложении деепричастие примыкает к глаголу и выполняет синтаксическую роль второстепенного члена предложения обстоятельства.

Неизменяемость этой глагольной формы — это признак наречия. Как глагольная форма деепричастие имеет общую основу, сходное лексическое значение с глаголом, вид (совершенный или несовершенный), возвратность или невозвратность и способность управлять наречием, существительным, местоимением в падежной форме.

Как видим, причастие и деепричастие имеют существенные грамматические различия, в соответствии с которыми можно безошибочно определить эти глагольные формы в предложении.

Суффиксы причастий и деепричастий (таблица)

| Суффиксы причастий и деепричастий | Особенности употребления | Примеры |

|---|---|---|

| Деепричастия |

(Что делая? Что сделав?)

Причастия

Видеоурок

Что такое деепричастие в русском языке?

Деепричастие — это особая глагольная форма (часть речи), которая обозначает добавочное действие как признак другого процесса, имеет грамматические признаки глагола и наречия и отвечает на вопросы что делая? что сделав? Рассмотрим, что такое деепричастие в русском языке, определим его общее грамматическое значение и характерные признаки.

Выясним, какое значение имеет деепричастие в русском языке, и определим его грамматические особенности в сравнении с другими частями речи.

Деепричастие совмещает морфологические признаки двух самостоятельных частей речи — глагола и наречия.

Деепричастие как глагольная форма

Укажем, что роднит деепричастие с глаголом.

В русском языке деепричастия образуются от глаголов совершенного и несовершенного вида и отвечают на вопросы:

Несовершенного вида

Совершенного вида

Признаки глагола у деепричастия

Начальной формой деепричастия, как и у глагола, является инфинитив, например:

Далее укажем постоянный морфологический признак деепричастия — это вид, который определим по заданному вопросу:

Деепричастия обладают грамматической категорией переходности/непереходности:

Эта глагольная форма бывает возвратной или невозвратной:

Отметим способность деепричастия иметь при себе зависимые слова:

Как глагольная форма, деепричастие сохраняет признак действия. Оно обозначает добавочное действие, происходящее одновременно с главным процессом, выраженным глаголом-сказуемым.

Прислушиваясь к шепоту осенней листвы, старик неспешно гулял по аллеям парка.

Если деепричастие заменить спрягаемой формой глагола, то соответствующее действие будет восприниматься как равноправное.

Старик гулял и прислушивался к шёпоту листвы.

Деепричастие может обозначать действие, предшествующее основному:

Написав сообщение, я отправил его по электронной почте.

Подытожим наши наблюдения и дадим такое определение этой форме глагола:

Признаки наречия у деепричастия

Так же, как и наречие, деепричастие не изменяется, то есть у него нет окончания как словоизменительной морфемы. Например, эта глагольная форма имеет следующий морфемный состав:

( гул я ть ) гул я я — корень/суффикс/суффикс;

( об рад ова ть ся ) об рад ова вши сь — приставка/корень/суффикс/суффикс/постфикс.

С помощью формообразующих суффиксов деепричастие образуется от самостоятельной части речи глагола и сохраняет некоторые глагольные категории, что позволит называть его глагольной формой. Хотя отметим, что некоторые авторы считают деепричастие самостоятельной частью речи.

Синтаксическая роль деепричастия

В предложении деепричастия выполняют синтаксическую роль обстоятельств.

Сравним:

улыбалась как? застенчиво — обстоятельство образа действия, выраженное наречием.

Улыбаясь застенчиво, девушка рассказала о своем участии в конкурсе.

Рассказала как? улыбаясь застенчиво — обстоятельство образа действия, выраженное деепричастием и наречием.

Как видим, как и наречие, неизменяемая форма глагола деепричастие поясняет глагол и примыкает к нему.

Морфологический разбор деепричастия

Примеры морфологического разбора деепричастия

Моя лодка помчалась по реке, бесшумно и легко вертясь на волнах.

Слово «вертясь» отвечает на вопрос: что делая?

Вертясь — деепричастие, начальная форма — вертеться, несовершенный вид, непереходное, возвратное, обстоятельство образа действия.

Слушая бабушкины рассказы о прошлом, я всегда удивляюсь.

Слушая — деепричастие, начальная форма — слушать, несовершенный вид, переходное, невозвратное, обстоятельство времени.

Приблизившись к открытой двери, я услышал веселый смех.

Слово «приблизившись» отвечает на вопрос: что сделав?

Приблизившись — деепричастие, начальная форма — приблизиться, совершенный вид, непереходное, возвратное, обстоятельство времени (услышал когда? приблизившись).

Видеоурок «Деепричастие как часть речи»

- Что обозначает причастие в русском языке

- Что обозначает причастие и деепричастие в морфологическом разборе